Лекции по геохимии элементов

Подождите немного. Документ загружается.

Находки резорбированных ксенокристов в толеитовых и известково-щелочных

магмах свидетельствуют в пользу 2.

Кимберлитовые трубки и вулканические аппараты представляют собой естественные

скважины, доставляющие пробы пород из нижней коры и ВМ до глубин 250 км. Главная

трудность состоит в том, что ксенолиты перемешаны, а часть их утрачена. Основной

критерий упорядочивания ксенолитов по глубине - оценка Р по минеральным

парагенезисам с помощью схемы фаций мантии и особенностей состава минералов. Р в

мантии довольно хорошо коррелирует с глубиной. Оценка роли ксенолитов разного

состава и их положения в разрезе ВМ возможна и достаточно обоснована при

статистическом подходе - усреднении данных по большому числу ксенолитов в разных

объектах одного района.

Среди глубинных ксенолитов преобладают породы ультраосновного и основного

состава.

Минеральный состав мантии (М) и его изменение с глубиной

Большинство геохимиков и геофизиков полагают, что М имеет ультраосновной,

перидотитовый состав. Перидотит это порода с преобладанием оливина, он включает три

разновидности: дунит (>90% оливина), гарцбургит (оливин+ортопироксен) и лерцолит

(оливин+ортопироксен+ клинопироксен). Полагают, что в ВМ преобладают лерцолиты,

которые кроме названных минералов содержат глиноземистую фазу – плагиоклаз или

шпинель или гранат. Альтернативным является представление о пиролитовом составе ВМ

(пиролит, по Рингвуду это Px-Ol-порода, состоящая из 1 ч. базальта и 3 ч. дунита).

Любые оценки состава ВМ должны удовлетворять следующим условиям:

1. он должен соответствовать составу непосредственных образцов М - ксенолитов,

2. должен давать базальтовый расплав при плавлении,

3. должен иметь скорости сейсмических волн и плотности, соответствующие

замеренным,

4. должен быть близок к хондритовому.

Этим условиям удовлетворяют не только лерцолиты. Некоторые исследователи

полагают, что М или по крайней мере ВМ имеет эклогитовый состав. Он лучше

согласуется с распределением сейсмических скоростей, но сильнее отклоняется от

хондритового, и эклогитовые ксенолиты встречаются значительно реже, чем

перидотитовые. Сейсмическая анизотропия некоторых частей ВМ также свидетельствует

о ее обогащенности оливином. Дон Андерсон высказал предположение о том, что ВМ

состоит из оливинсодержащего эклогита, названного пиклогитом.

Фазовые переходы в мантии

Очевидно, что минеральный состав М изменяется с ростом давления (P), т.е. с

глубиной.

1. В верхних 200 км единственно важным является изменение природы

глиноземистой фазы. Переход плагиоклаз - шпинель на ~30 км, переход шпинель -

71

гранат от 60 до 90 км в зависимости от состава и температуры (Т). Гранат-

перидотитовый ансамбль остается стабильным до 300 км.

2. С 300 км пироксен начинает растворяться в гранате, образуя твердый раствор -

мейджоритовый гранат, который отличается тем, что в нем 1/4 атомов Si

находится в октаэдрической координации. Этот переход полностью завершается

на глубине около 460 км и приводит к увеличению плотности пироксенового

компонента на 10%.

3. Между 400 и 670 км установлен более быстрый рост сейсмических скоростей, этот

интервал часто называют переходной областью. С глубины 400 км или ~140 кбар

a-оливин переходит в b-оливин (рост плотности на 8%), переход резкий в

интервале 9-17 км. На глубине 500 км b-оливин переходит в g-оливин,

называемый рингвудитом, (со структурой близкой к шпинели), переход более

растянут в интервале 30 км, рост плотности только на 2%, так как Si остается в

тетраэдрической координации. В пределах переходной зоны часть Mg и Ca

выделяется из мейджорита, образуя CaSiO

3

и MgSiO

3

с перовскитовой и

ильменитовой структурой соответственно. Пропорция перовскита увеличивается с

глубиной до тех пор, пока мейджорит полностью не исчезает на глубине порядка

720 км. Ильменит существует только до глубины 660 км.

4. Очень резкое и сильное возрастание сейсмических скоростей происходит вблизи

уровня 660 км, который назван сейсмическим несогласием 660 км. Это граница

нижней мантии. Долго обсуждалось, является ли это несогласие химической

границей или фазовой. Сейчас имеется общее мнение, что это прежде всего

граница фазовых изменений, но возможно, что и химических тоже. Происходит

переход g-оливина в (Mg,Fe)SiO

3

с перовскитовой структурой (магнезиальный

перовскит) и магнезиовюстит (Mg,Fe)O, рост плотности составляет около 11%.

Mg-перовскит по стехиометрии идентичен пироксену, но Si находится в

октаэдрической координации. Это граница очень важна с точки зрения

возможности обмена материала верхней и нижней мантии. В виду того, что

уменьшается разница плотностей погружающегося в зонах субдукции материала и

окружающей мантии, это препятствует его дальнейшему опусканию в нижнюю

мантию (НМ) и приводит к образованию слоя мощностью около 50 км

аккумулированной океанической коры выше границы верхняя – нижняя мантия.

Геохимия верхней мантии

Важнейшим понятием в мантийной геохимии является понятие “примитивная”

мантия. Примитивная мантия (ПМ) это мантия после отделения ядра, но до сепарации

коры. Таким образом, ее состав эквивалентен составу всей силикатной Земли.

Представление о существовании ПМ исходит из того, что ядро выделилось довольно рано

еще до завершения аккреции, тогда как кора образовалась значительно позднее и более

медленно.

72

Состав примитивной мантии (табл.1) был рассчитан двумя методами, которые

дали согласующиеся результаты: 1) из состава хондритов - хондриты имеют постоянные

отношения высокотугоплавких литофильных элементов, таких как Al, Ca, Ti, Sc, Sr, Ba,

Y, REE, Zr, Hf, Nb, Ta, Th и U. Приняли, что отношения тугоплавких элементов в

силикатной Земле или ПМ близки к хондритовым. Это позволило рассчитать ее состав. 2)

– из наблюдаемых составов базальтов и комплементарных к ним ультраосновных

реститов.

Состав ПМ отличается от хондритового вследствие двух процессов:

Потери летучих из внутренних частей Солнечной системы и во

время образования Земли

Потери сидерофилов в ядро

Считается, что это начальный состав, из которого впоследствии образовалась земная

кора.

Гетерогенность мантии

Чтобы охарактеризовать области мантийных источников базальтовых лав, геохимик

использует различные геохимические трассеры. Такими трассерами являются изотопные

отношения дочерних элементов радиоактивных нуклидов и отношения концентраций

несовместимых редких элементов. Расплав копирует эти индикаторные отношения из

источника и переносит их к поверхности с небольшими изменениями или без искажений.

Мы фокусируемся здесь на океанических базальтах [базальты срединно-океанических

хребтов (N-MORB), базальты океанических островов (OIB)], а не на вулканитах

островных дуг и континентальных областей, потому что океанические базальты

представляют относительно большие объемы мантии и несут минимальный риск

контаминации при транспорте магмы через кору к поверхности.

Для сравнения общего содержания редких элементов в базальтах используются

мультиэлементные спектры или спайдер-диаграммы с нормированием (делением на

концентрацию соответствующего элемента в некотором эталоне, обычно ПМ) по

примитивной мантии, на которых элементы располагаются в порядке уменьшения

степени несовместимости слева направо.

73

R b B a T h U N d T a L a C e P r S r P N d S m Z r H f E u T i G d T b D y Y H o E r T m Y b L u

0 . 1 0

1 . 0 0

1 0 . 0 0

1 0 0 . 0 0

ï î ð î ä à / Ï Ì

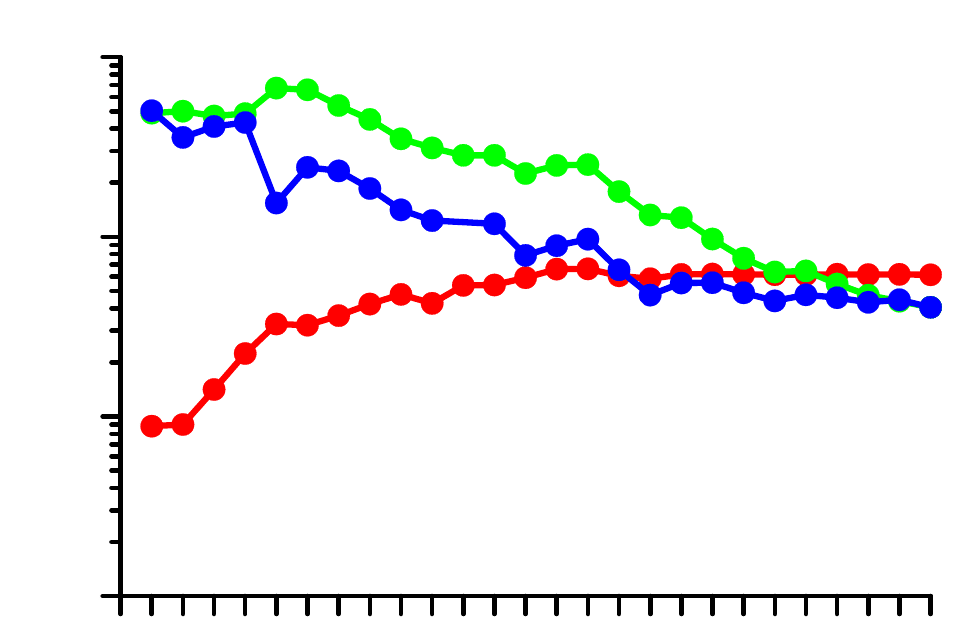

Рис. 1. Нормированные к примитивной мантии распределения редких элементов в

базальтах океанических хребтов (N-MORB – красная кривая), океанических островов

(OIB- зеленая кривая) и в континентальной коре (синяя кривая).

При частичном плавлении мантийного вещества в образующихся базальтах

уровень концентраций элементов пропорционален степени их несовместимости. Поэтому,

если базальты образуются в результате частичного плавления ПМ, то на спайдер-

диаграмме точки нормированных на ПМ концентраций элементов должны ложиться на

линию, которая располагается выше единицы и наклонена вниз слева направо. На

диаграмме видно, что N-MORB и OIB обогащены несовместимыми элементами

относительно ПМ (нормированные концентрации выше 1), так как это расплавы, а они

концентрируют несовместимые элементы из мантии. Но в N-MORB большинство сильно

несовместимых элементов (например, Rb, Ba, Th, легкие REE – они располагаются слева)

относительно деплетированы (обеднены) в сравнении с умеренно несовместимыми

элементами (например, Sm, Hf, Zr, Ti, Y, тяжелыми REE –они располагаются справа), то

есть наблюдается другая форма кривой.

74

Это означает, что они образовались не из примитивной мантии, а из мантийного

источника обедненного сильно несовместимыми элементами. Общие коэффициенты

распределения наиболее высоко несовместимых элементов увеличиваются примерно в

таком порядке Ba»Rb£Th<U»K<La<Ce. Поэтому отношения Ba/La, Rb/La, Th/U и Th/La

в базальтах обычно выше (или равны при высокой степени плавления) чем

соответствующие отношения в источнике. Таким образом, когда эти отношения меньше

величины для примитивной мантии, они отражают предшествующее деплетирование

пород источника. Это эффект приводит к понижению левосторонней ветви для MORB на

мультиэлементном спектре.

По сравнению с N-MORB OIB более обогащены несовместимыми элементами и

для большинства элементов наблюдается прямая корреляция между степенью их

обогащения и степенью их несовместимости.

Редкоэлементные и изотопные различия между N-MORB и OIB указывают на их

образование из разных мантийных источников. На основании этого в 70-е годы

геохимики развили идею о химически расслоенной мантии с верхним деплетированным

(верхняя мантия) и нижним недеплетированным близким по составу к примитивной

мантии (нижняя мантия) слоями. Деплетированная мантия - область в мантии, которая

деплетирована (обеднена) несовместимыми элементами относительно примитивной

мантии (деплетированный изотопные характеристики - самые низкие 87Sr/86Sr и

наиболее высокие 143Nd/144Nd). Ее формирование обусловлено образованием

континентальной океанической коры в течение всего геологического времени, то есть

выплавлением базальтов в срединно-океанических хребтах. Деплетированная мантия

является источником N-MORB. OIB поднимаются из более глубинного

недеплетированного слоя близкого по составу к примитивной мантии (нижняя мантия).

Эта геохимическая модель получила поддержку из геофизических данных,

показывающих резкое увеличение скорости сейсмических волн на глубине 660 км, то

есть, что мантия состоит из двух слоев. Последующее изучение показало большее, чем в

начале было установлено, разнообразие составов и MORB и OIB, что привело к

усложнению этой простой модели. Стало ясно, что в мантии существуют и обогащенные

мантийные резервуары по сравнению с примитивной мантией (обогащенные Rb, Sm, U (и

Th) относительно Sr, Nd, Pb соответственно по сравнению с первичными мантийными

отношениями этих элементов). Появление обогащенной мантии связано с субдукцией,

которая вводит: 1) океаническую кору, 2) литосферную океаническую мантию и 3) малые

количества континентальных осадков различного состава в мантию. Погружение

происходит до границы верхней-нижней мантии.

75

СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Строение ЗК по вертикали; типы ЗК

Представление о ЗК.

По современным представлениям под ЗК понимается твердая верхняя оболочка

Земли, ограниченная поверхностью суши и дном Мирового океана и геофизической

границей – разделом Мохоровичича. Она представляет верхнюю часть литосферы

или литосферных плит и подстилается литосферной мантией.

Такое определение границ несколько отличается от принятого в классических

геохимических работах В.И. Вернадского, Ф. Кларка, В. Гольшмидта, А.П. Виноградова и

других, что связано с развитием знаний о строении Земли. Понимание термина “земная

кора” как относящегося к верхним 16 км разреза континентов было принято Кларком,

считавшим, что доступный для исследования материал относится к этой части наружной

оболочки Земли. Такое понимание удобно, так как исключает из рассмотрения вещество

глубинных зон, представление о котором является гипотетическим и до наших дней.

Такое же понимание ЗК было принято и В.И. Вернадским, который включал также в

состав ЗК гидросферу и атмосферу. Поскольку до начала 60-х годов кора океанов

оставалась не изученной, то старое понимание ЗК соответствует современному понятию

континентальная ЗК, а точнее ее верхней части или гранитно-метаморфическому слою.

К этому объекту и относятся величины распространенности химических элементов,

принятые в работе А.П. Виноградова и других.

Типы земной коры.

Весь комплекс современных геологических и геофизических данных свидетельствует

о гетерогенности ЗК как по горизонтали, так и по вертикали.

Прежде всего, существует принципиальное различие в геологическом строении,

составе вещества и истории ЗК континентов и океанов, соответственно выделяются

океанический (ср. мощность 8 км) и континентальный типы ЗК (средняя мощность – 40

км). Современная океаническая кора имеет трехслойное строение, что подтверждено

непосредственными наблюдениями с подводных аппаратов, бурением и геофизическими

исследованиями. Первый слой представлен маломощным слоем глубоководных осадков

(до 1 км). Второй слой сложен базальтовыми лавами различной морфологии и

комплексом параллельных даек (2км). Третий слой состоит из пород расслоенного

габбро-ультрамафитового комплекса (5 км). Океаническая кора подстилается

тектонизированными и серпентинизированными перидотитами реститовой природы.

Геофизические данные указывают на закономерное изменение физических свойств

вещества ЗК континентов с глубиной, что обычно интерпретируется как соответствующее

изменение химического состава ЗК по вертикали. Это послужило основой для принятия

76

слоистой модели ЗК, включающей “гранитный” или гранитно-метаморфический и

“базальтовый” или гранулит-базитовый слои. Но вертикальная расслоенность ЗК

наиболее четко выражена в пределах древних платформ, кора более молодых складчатых

зон имеет блоковое строение и не обнаруживает отчетливого слоистого строения. Более

того, и в пределах платформ устанавливается сложное строение коры с частой

перемежаемостью пластин различного состава и не всегда отвечает направленному

изменению ее состава с глубиной. Тем не менее и в современных моделях принимается

упрощенная модель двухслойного строения континентальной ЗК. Слои именуются

нижней и верхней континентальной корой.

В строении континентов выделяется ЗК двух подтипов:

1 - крупные устойчивые платформы с дорифейским кристаллическим основанием;

или докембрийские кратоны, составляющие около 70% площади континентов. В строении

кратонов выделяются слабо деформированный чехол или осадочная оболочка,

представляющая собой тонкую пленку, и кристаллический фундамент, обнажающийся на

приподнятых щитах, который может быть параллелизован с гранитно-метаморфической

оболочкой.

2 - протяженные орогенические или складчатые пояса неогея (верхний докембрий и

фанерозой), имеющие значительно более сложное строение. Ронов и Ярошевский

подчеркивают, что в них менее распространены на поверхности выходы пород

кристаллического основания, а подавляющая часть объема верхней части коры сложена

мощными толщами в разной степени измененных и метаморфизованных вулканогенных

и осадочных пород, что предполагает заметное отличие общего химического состава коры

от таковой кратонов. По современным представлениям эти пояса имеют аккреционное

происхождение и представляют собой смесь гранитно-метаморфических пород

микроконтинентов (в подчиненном количестве), магматических пород древних океанов,

островодужных систем и осадочных образований преддуговых и задуговых бассейнов и

пассивных окраин континентов.

Методы оценки состава коры

Из-за большого разнообразия типов пород и различий в их геологическом положении

надежную оценку состава континентальной коры получить трудно. Несмотря на большее

единообразие океанической коры по сравнению с континентальной, в связи с плохой

изученностью глубоких слоев океанической коры оценка ее состава также содержит

значительные погрешности.

Для получения среднего состава континентальной коры были использованы

методические подходы:

77

1 – вычисление среднего состава по имеющимся в наличии анализам пород;

2 – вычисление средневзвешенного состава с учетом распространенности пород;

3 – косвенная оценка, например, определение соотношения основных и кислых пород

по наблюдаемому среднему составу осадков (или некоторого типа осадков),

образовавшихся из этих пород при выветривании.

Впервые метод 1 был использован Кларком, а затем Кларком и Вашингтоном для

определения состава КК при ограниченном объеме имеющейся информации. Несмотря на

то, что против такого подхода существует множество возражений, полученная ими

оценка имеет много сходства с величинами, рассчитанными более сложными методами.

Кларк впервые занялся этой проблемой в 1889 г. и посвятил ей около 40 лет. Он

предполагал, что ЗК до глубины 16 км состоит из 95% изверженных пород и 5%

осадочных, образовавшихся из первых. Им было использовано около 6000 наиболее

достоверных химических анализов изверженных пород, в предположении, что число

анализов пропорционально распространенности пород. В последней сводке 1924 г.

приводятся данные по 50 элементам. Отдавая дань памяти самоотверженному труду

ученого, А.Е. Ферсманом было предложено называть средние содержания элементов в

ЗК, некоторой ее части или отдельных типах пород кларками элементов.

Ноддаки для определения среднего содержания элементов в ЗК применили

оригинальный прием; они приготовили смесь из 110 наиболее распространенных

изверженных пород из различных участков Земли и проанализировали ее, сильно

сэкономив время и труд.

Метод 2 хотя более точен, чем 1, поскольку учитывает распространенность пород, но

страдает от недостатка знаний о природе глубоких слоев. Чтобы преодолеть этот

недостаток, Пикайзером и Робинсоном были использованы сейсмические данные для

определения распространения мафических и кислых пород на глубине для территории

США. Ими были выделены верхний слой, сопоставимый с породами кислого состава, и

нижний “мафический”, что позволило на базе геохимических данных вычислить состав

КК.

Метод 3 по сути впервые был использован Гольшмидтом. Он полагал, что состав

ледниковых глин отражает состав коры той области, где они образовались, так как

ледниковая эрозия преимущественно механический процесс. Средние значения,

вычисленные по многим анализам ледниковых глин Норвегии, оказались близки к

оценкам Кларка и Вашингтона.

Если есть заметная разница между распространенностью микроэлементов в гранитах

и базальтах, можно рассчитать пропорцию этих типов пород, принявших участие в

78

образовании осадков, при условии что эти элементы не мобилизуются при выветривании.

Для такого подсчета Тейлор использовал РЗЭ и показал, что смесь основных и кислых

магматических пород в соотношении 1:1, даст такое же распределение РЗЭ, что и в

среднем осадке. Эта смесь магматических пород может следовательно отражать состав

средней континентальной коры. Возможно, такое соотношение не является идеальным, но

по мере увеличения данных по микроэлементам подобный подход стал более

перспективным и получил дальнейшее развитие в работах Тейлора и МакЛеннана.

В нашей стране подобные работы проводились А.Б. Роновым и А.А. Ярошевским.

Особенности состава континентальной коры

Слагающие гранитно-метаморфическую оболочку (ВК) породы обнажаются на

поверхности щитов и могут быть непосредственно использованы при оценке среднего

состава оболочки. По данным А.Б. Ронова и А.А. Ярошевского (использовали данные по

составу 35ž000 образцов) ВК состоит преимущественно из гранитов, гранодиоритов,

мигматитов и гранитогнейсов и глубоко метаморфизованных осадочных и вулканогенно-

осадочных пород, приближающимся по составу к кислым и средним магматическим

породам. Породы основного и ультраосновного состава и их метаморфизованные аналоги

составляют около 6%. Поэтому состав ВК близок к гранодиориту (табл.1).

Существуют значительные расхождения в вопросе об объеме гранитно-

метаморфического и гранулит-базитового слоев. Это связано как с методами оценки, так

и с неясным до сих пор представлением о том, что понимать под гранулит-базитовым

слоем или нижней корой. Так в модели Ронова-Ярошевского используется для оценки

этих двух оболочек положение геофизической границы - поверхности Конрада, но как

известно она не всегда отчетливо проявлена даже на континентах. Тейлор и Мак-Леннан

опирались на данные о тепловом потоке и закономерностях распределения РАЭ

(радиоактивные элементы) в верхней оболочке. При этом по оценке первых, объем

гранитно-метаморфического слоя приближается к 45% объема КК, а по данным вторых -

составляет только четверть объема КК.

Несмотря на различие методических подходов к оценке континентальной коры в

целом (КК), результаты всех моделей позволяют утверждать, что по содержанию

петрогенных компонентов состав КК соответствует лейкократовому андезибазальту

или андезиту (Табл.1). Вариации в содержаниях петрогенных элементов, по данным

разных авторов не превышают 30%. Континентальная кора (в сравнении с ПМ)

обогащена SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, K2O, несовместимыми элементами и обеднена MgO.

По геохимическим особенностям, КК похожа на субдукционные андезиты и архейские

79

тоналит-трондьемит-гранодиоритовые комплексы (ТТГ), для которых также возможно

происхождение, связанное с субдукцией. Это сходство неизбежно привело к заключению

о ведущей роли субдукционного магматизма в формировании континентальной коры.

Формирование современного состава континентальной коры обусловлено:

1) образование большого объема ТТГ – комплексов в архее по субдукционному

сценарию или (и) путем плавления метабазитов в основании утолщенной коры

(считается, что 75% КК сформировано в архее);

2) субдукционными магматическими процессами в фанерозое (образование

островодужного комплекса пород, в том числе андезитов);

3) внутриплитным континентальным магматизмом и андерплейтингом

(подстиланием) базитовых расплавов вблизи корово-мантийной границы;

4) аккрецией океанических плато и фрагментов океанической коры к

континентальным окраинам;

5) деламинацией и рециклингом в мантию эклогитизированной нижней коры,

обогащенной реститовым и кумулятивным материалом.

ГЕОХИМИЯ АТМОСФЕРЫ

Атмосфера - газообразная воздушная оболочка Земли, простирающаяся до более чем

1100 км. Основная масса атмосферы сосредоточена в слое высотой около 16 км. Маcса

атмосферы составляет всего лишь 0,00009% массы Земли. Молекулярная масса сухого

воздуха равна 28,966.

Строение атмосферы

Нижний слой атмосферы, имеющий мощность 8-10 км в полярных областях и 16-18

км в тропиках, называется тропосферой. Это наиболее плотная часть атмосферы,

граничащая с океаном и сушей, является зоной интенсивного перемешивания воздушных

масс. Т в тропосфере уменьшается с высотой в среднем на 0,5

о

С на 100 м. Верхней ее

границей служит область постоянных температур, составляющих 190-220К (примерно -

55

о

С), называемая тропопаузой.

Выше простирается стратосфера, в нижней части которой сохраняются постоянные

температуры, аналогичные тропопаузе (по разным данным до 25 или 35 км). На высоте

около 30 км расположен слой озона. В верхней стратосфере с высоты 25-35 км Т начинает

вновь возрастать и на высоте около 50 км достигает 0

о

С. Эта Т сохраняется в слое до 55

км, именуемом стратопаузой.

В слое от 55 до 80 км Т вновь понижается до примерно -60

о

С, этот слой называется

мезосферой. Выше 80 км Т резко возрастает и достигает почти 100К в слое, именуемом

термосферой. Самая внешняя оболочка с высоты 1000 км относится к экзосфере, области

диссипации газов, граничащей с межпланетным пространством.

80