Лекции по геохимии элементов

Подождите немного. Документ загружается.

Na(0,98)-Cd(0,99), Na-Cu(0,80), K(1,33)-In(1,3).

Вместе с тем имеется и много примеров совершенного изоморфизма среди элементов,

R которых различаются значительно:

Si4+(0,39)-Al3+(0,57) (46%); Ca2+(0,104)-Mg(0,74) (41%); и особенно Si4+(0,39)-

Ti4+(0,64) (64%).

В.В.Щербиной было высказано предположение о посреднической роли ионов

промежуточного размера, облегчающих вхождение в решетку более крупных ионов, на

примере S-Se-Te, что было затем подтверждено экспериментальными исследованиями и

теоретическими расчетами. Возможно, тот же механизм имеет место при

замещениях в ряду: Zr4+(0,80)-U4+(0,93)-Th4+(0,99).

Совершенно очевидно, что изоморфизм зависит не только от R (условие близости R не

является достаточным), но и от других причин:

1) от строения электронных оболочек (ионы благородногазового строения (Na, Ca и

др.) не замещаются или замещаются с трудом ионами типа “купро” (c 18e оболочкой)

даже если размеры их близки (Cu, Hg, другие халькофилы). Отсюда понятными

становятся выше указанные исключения.

2) от типа связи. Большая разница в электроотрицательностях элементов уменьшает

изоморфные возможности пар элементов, близких по R (Na -Cu).

3) атомы и ионы должны быть химически взаимоиндеферентны – золото и алюминий

имеют близкие радиусы, но образуют соединения друг с другом – AuAl2.

Важным теоретическим обобщением явилось представление о полярности

изоморфизма - неравноценности двух элементов в изоморфной паре (изоморфных

замещениях в одном направлении - в направлении уменьшения R и увеличения

заряда), отраженные Гольшмидтом в его 2 и 3 правилах.

Изоморфные ряды элементов:

1. Изоморфные горизонтальные семейства элементов: железа (от Sc до Zn),

лантаноидов, актиноидов. Образование этих семейств связано с особенностями строения

электронных оболочек их атомов – заполняются электронами не внешняя, а внутренние

оболочки. Это приводит к близости атомных радиусов элементов внутри семейств, что

определяет возможность широкого изоморфизма элементов в пределах семейств. В

семействе железа изоморфные связи лимитируются их оксифильностью и

сульфурофильностью. Соответственно, в оксидах наблюдается широкий изоморфизм Ti,

V, Cr, Mn, Fe (ат.радиусы 1,46-1,26A), а в сульфидах – Fe, Co, Ni (1.26-1.24A).

В семействе лантаноидов электронами дозаполняется третий электронный слой, что

определяет малое различие их атомных радиусов (1,87-1,74А) и совместное нахождение

этих элементов (преобладающая валентность 2).

Следует отметить и семейство благородных металлов – платиноидов (Ru, Rh, Pd, Os, Ir,

Pt. Они имеют близкие атомные радиусы (1,34-1,38А) и валентность 1-2, что определяет

их совместное нахождение.

61

2. Вертикальный парный изоморфизм элементов. Проявляется у элементов

соседних периодов. Элемент нижнего периода характеризуется большим размером

радиуса и размещается в минеральных решетках элемента с меньшим атомным (ионным)

радиусом (полярность изоморфизма).

K(2.36) ← Rb (2.48) ← Cs (2.68); Ca (1.97) ← Sr (2.15); Nb (1.45) ← Ta (1.46); Zn

(1.39) ← Cd (1.56); Ti (1.46) ← Zr (1.6).

3. Диагональные изоморфные ряды элементов. В периодической таблице по

диагонали наблюдается близость атомных радиусов элементов, что обусловливает

вероятность их изоморфизма. Например, изоморфное замещение Li (1,55) → Mg (1,6)

проявлено в слюдах, для амфиболов и пироксенов этот изоморфизм не типичен. (Также

проявлена полярность изоморфизма в соответствии с увеличением заряда иона).

Гольшмидт и особенно Ферсман неоднократно подчеркивали энергетическое

обоснование правил изоморфизма: на фоне стремления смешанного кристалла к

минимуму электростатической энергии вхождение в структуру иона с меньшим размером

или большим зарядом “укрепляет решетку”. Т.е. является “энергетически выгодным”. Но

им не удалось выполнить полный анализ проблемы изоморфизма с точки зрения

энергетики этого процесса.

Термодинамические основания изоморфизма

Cтабильность изоморфной смеси определяется отрицательным значением свободной

энергии Гиббса (мы рассматриваем систему при постоянном объеме и температуре).

H (энтальпия, теплосодержание) = U(внутренняя энергия)-(-PV), G = U-(TS)-(-PV) =

H-(TS),

Тогда изменение DGсмешения, смешанного кристалла, или изоморфной смеси, будет

равно DHсм - TDSсм , где DHсм, DSсм равны разностям термодинамических функций

твердого раствора (смешанного кристалла) и смеси компонентов.

где DH

cm

, DS

cm

- соответственно энтальпия (теплота) и энтропия смешения.

Рассмотрим изменение этих двух функций при образовании изоморфной смеси,

помним что она стабильна при отрицательном DGсмешения.

Энтропия чистого вещества резко возрастает при попадании в него следов примеси. По

образному выражению Б.Ормонта “природа боится чистоты”.

Это нашло свое отражение и в представлении В.И.Вернадского о “всюдности”

распространения элементов, о стремлении элементов к рассеянию.

DS – величина положительная, т.е. выше у изоморфной смеси, чем у чистых

компонентов. Это означает, что энтропийный член TDS вносит отрицательный вклад в

свободную энергию смешения G

cm

, уменьшая ее, и этот вклад увеличивается с

температурой.

Таким образом, в идеальной системе нет сил противодействующих смешению. Но в

реальных системах такие силы обычно возникают, и они связаны с различием химических

и физических свойств компонентов смеси. Чем больше такие различия (в радиусах,

62

электронном строении атомов), тем больше силы, искажающие кристаллическую

структуру твердого раствора по сравнению с чистым кристаллом.

Это деформации приводят к повышению внутренней энергии твердого раствора по

сравнению с суммой энергий чистых компонентов. Величина изменения энтальпии

(теплоты) смешения DН

см

имеет практически всегда положительный знак, что

соответствует эндотермическому эффекту (поглощению тепла) при образовании твердого

раствора. DH

cm

= DU + PDV. Чем выше DU (увеличение внутренней энергии), тем

больше величина DH. И следовательно о соотношения величин DH и T DS

см

будет

зависеть стабильность изоморфной смеси.

Может быть три различных варианта таких соотношений для двухкомпонентной

смеси:

а) DH

cm

> 0, DH

cm

< TDS и DG

cm

<0, полная смесимость, непрерывный ряд твердых

растворов,

б) DH

cm

>0, но для отдельных интервалов составов DH

cm

< TDS, ограниченная

смесимость(при высоких температурах), и там, где DG

cm

>0 При понижении

температуры), происходит распад твердых растворов,

в) DH

cm

>0, DH

cm

> TDS, DG

cm

>0, нет взаимной растворимости компонентов.

Таким образом, чем больше DH

cm

, тем меньше взаимная растворимость, т.е. тем уже

пределы изоморфизма при одной и той же Т. Следовательно вопрос состоит в оценке

DH

cm

.

Основы энергетической теории изоморфизма

Урусов выразил H

cm

через разность энергии атомизации.

D

H

cm

=E

tp

- (x

1

E

1

+x

2

E

2

) Энергия атомизации чистых компонентов и твердого

раствора представляется в следующей обобщенной форме: E=-A

e

2

/R+

r

(R), где

r

(R) -

неявное обозначение всех короткодействующих эффектов в энергии взаимодействия,

e

и

R - степень ионности связи и межатомное расстояние. R=x

1

R

1

+x

2

R

2

; =x

1

e

1

+x

2

e

2

;

De

=

e

2

-

e

1

После многочисленных преобразований окончательный вид уравнения для теплоты

смешения изоморфной смеси в упрощенной форме будет следующим:

DH

cm

=x

1

x

2

[a(De)

2

+b(Dr)

2

], х1 –мольная доля первого компонента и х2 - второго,

где Dr-разность радиусов замещающих ионов, De - разность степень ионности связи a и

b - некоторые положительные параметры. Это уравнение является количественным

теоретическим выражением известных эмпирическим правил: большая разница в

радиусах и характере химической связи препятствует широкому изоморфному

замещению, так как увеличивает DH

cm

.

Характер связи, степень ее ионности - ковалентности приближенно может быть оценен

через разность величин электроотрицательностей элементов, служащей мерой степени

ионности связи: De»c1-c2. Величина в скобках, обозначаемая через Q, в случае, если нет

зависимости от состава, связана простым соотношением с критической Т

кр

, т.е.

максимальной Т, при которой происходит распад твердой смеси: Т

кр

=Q/4.

63

Правила изоморфизма с современной точки зрения

Оба основных условия изоморфизма - близость размеров и поляризационных свойств

(характера хим. связи), выражены в полученном энергетическом уравнении. Чем больше

Dr или De, или оба вместе, тем больше Q, а значит и выше Т

кр

, и меньше возможность

изоморфных замещений. Таким образом, главные правила изоморфизма являются

следствием тех причин, которые вызывают повышение свободной энергии системы в

результате структурной (геометрической) или электронной (химической) деформации

твердого раствора. Именно различием электронного строения атомов и разным

характером хим. связи объясняется отсутствие или ограниченность изоморфизма таких

близких по r, но отличающихся по ЭО пар: K+ - Ag+ (Dr=18%, Dc=1,1), Na - Cu, и других

и вместе с тем, наличие широких или даже непрерывных рядов изоморфных соединений:

Na - K(Dr=36%, Dc=0,1), K - Rb(Dr=12%, Dc=0) и т.д. с той же или даже большей

разницей в Dr , но с меньшей разностью Dc.

Вообще 15% критерий Гольшмидта оказывается не только не является

достаточным, но подчас не является и необходимым. Это обусловлено тем, что

различие размеров не может рассматриваться в отрыве от кристаллохимического

влияния окружения, т.е. изоморфизм двух элементов зависит от системы, в которой он

происходит. Так, например, В.С.Соболев показал наличие ограниченного изоморфизма

Al3+ - Fe3+ в окислах Al2O3 - Fe2O3 и непрерывного в кальциевых гранатах

Ca(Al,Fe)2Si3O12. Имеются и многочисленные другие примеры такого явления.

Энергетическая теория объясняет и эти факты. Поскольку в общее выражение для

энергии атомизации входит межатомное расстояние (в знаменателе) и чем оно больше,

тем меньше

D

Hcm и следовательно шире пределы изоморфных замещений при одной и

той же Т.

Величина параметра “a” в общем уравнении зависит от характера хим. связи таким

образом, что для наиболее ионных соединений он выше, чем для ковалентных. Это

означает, что теплота смешения ковалентных твердых растворов значительно меньше,

чем существенно ионных, при прочих равных условиях, и следовательно пределы

замещения шире при одной и той же Т. Поэтому в природных условиях многие сульфиды

(сфалерит, галенит, халькопирит, блеклые руды) отличаются большим количеством

разнообразных примесей, несмотря на относительно низкие Т образования, и для них

весьма характерными являются структуры распада твердых растворов.

И в целом можно сказать, что чем сложнее состав соединения, тем меньше

изоморфные замещения изменяют кристаллическую структуру, что и облегчает в

конечном итоге изоморфизм.

Влияние внешних факторов на изоморфные замещения

Наиболее очевидным является зависимость пределов изоморфной смесимости от Т,

чем она выше тем шире область существования твердых растворов. И следовательно

можно сделать вывод о том, что определенному интервалу температур соответствует

изоморфизм разной интенсивности. Из этого имеется важное следствие: степень

64

замещения одного элемента другим является функцией температуры. И определив

аналитически количество изоморфной примеси в том или ином минерале,

оказывается возможным определить температуру образования этого минерала. Это

является основой для разработки геотермометров. Одним из первых таких термометров

был разработанный Бартом плагиоклазовый термометр по содержанию натриевого

компонента в сосуществующих ортоклазе и анортите.

Уменьшение изоморфной смесимости с понижением Т является основой для

объяснения введенного А.Е.Ферсманом понятия “автолизии”, т.е. самоочистки минералов

от примеси в ходе посткристаллизационной термической истории - перекристаллизации

при более низкой Т.

Более сложным является вопрос о влиянии давления на степень изоморфизма. Только в

последние годы удалось установить, что давление оказывает на изоморфную смесимость

влияние противоположное Т, т.е. ограничивает смесимость и приводит к распаду смесей.

Это связано с тем, что сжатие кристалла, представляющего собой твердый раствор,

вызывает рост сил межатомного отталкивания и затрудняет возможность совместного

вхождения атомов разных элементов в общую кристаллическую структуру.

Совершенно очевидно, что характер изоморфной смесимости пар элементов будет

различен в разных физико-химических обстановках и в разных геологических системах и

процессах. В этом смысле не утратили своего значения установленные В.И.Вернадским

изоморфные ряды элементов, характерные для условий коры выветривания,

метаморфического и магматического процессов. Здесь определяющим является не только

изменение Р-Т условий процессов, но изменение окислительно-восстановительных

условий и происходящего под их влиянием изменения заряда и радиуса ионов элементов

с переменной валентностью.

Изоморфизм - определяющий фактор поведения микроэлементов

Микроэлементы (или элементы примеси) - это редкие элементы, значимость которых как

компонентов минералов невелика, они не входят в формулу минерала. (Редкие элементы

– это элементы, массовая доля которых в земной коре составляет менее 0,1%).

Правила Гольдшмидта касались закономерности распределения редких элементов при

магматической кристаллизации (см. выше).

В настоящее время практически для всех групп магматических пород получены средние

уровни содержаний (кларки) редких и рудных элементов. Работы по геохимии нацелены

на установление геохимической направленности процессов магматизма и выявления

критериев потенциальной рудоносности. Поведение редких элементов в процессах

формирования различных пород определяется многими факторами: концентрацией

элементов в исходных магмах, характером и количественным соотношением

65

выделяющихся минеральных ассоциаций, температурой расплава, наличием флюидной

фазы и т.д. В совокупности эти факторы обусловливают последовательное накопление

или уменьшение концентраций элементов либо более сложное их распределение в

продуктах магматической дифференциации. Мерой такого концентрирования или

рассеяния элементов являются коэффициенты распределения, показывающие отношение

концентраций рассматриваемых элементов в двух равновесных фазах: твердое - расплав.

Концентрация в минерале / концентрация в расплаве = Kd. Количественные оценки

коэффициентов распределения, в отличие от средних содержаний фиксируют

динамику процесса, резко повышают информативность геохимических данных.

Методы оценки коэффициентов распределения: термодинамический расчет,

экспериментальные измерения при высоких температурах, определение концентраций

микропримесей во вкрапленниках и стекле (или основной массе) вулканитов.

K d – изменяется от T и P, зависит от состава расплава, от состава твердой фазы,

т.е. кристалла, но в одной и той же системе являются константами.

Часто используют коэффициенты разделения D – отношение коэффициентов

распределения микро- и макрокомпонента, которые образуют изоморфные смеси, – они

варьируют при изменении температуры, давления и состава фаз значительно меньше,

чем коэффициенты распределения.

Элементы –примеси можно разделить на две основные группы:

а) кристаллихимически близкие к петрогеным и изоморфно входящие в их

структуру, поэтому эти элементы преимущественно накапливаются в минеральных фазах,

а не расплаве. Они называются совместимыми или когерентными (K d < 1).

б) обладающие слишком большими или малыми величинами ионных радиусов и(или)

зарядов, поэтому эти элементы несовместимы с решеткой кристаллов и при малейшей

возможности переходят в расплав. Они называются несовместимыми или

некогерентными (K d < 1).

Среди несовместимых элементов выделяются следующие наиболее важные группы:

1) Крупноионные литофильные элементы (LILE) - K, Rb, Cs, Ba, Sr. Это щелочные

и щелочно-земельные элементы. Они имеют низкий заряд (+1, +2), большой

радиус и, соответственно, низкий ионный потенциал Картледжа, что определяет

растворимость в водных растворах и мобильность при выветривании и

метаморфизме. Резкое отличие от главных петрогенных элементов по радиусу не

позволяет им входить в решетку большинства силикатов и алюмосиликатов,

поэтому это наиболее несовместимые элементы.

2) Высокозарядные элементы или элементы с высокой силой поля (HFSE) - Zr, Hf,

Nb, Tа. Имеют высокий заряд и малый радиус. Они имеют промежуточное

66

значение ионного потенциала, соответсьвенно, не растворимы в воде и не

образуют растворимые комплексные соединения, поэтому инертны при при

выветривании и метаморфизме.

3) Редкоземельные +Y. Большой радиус и заряд (+3) определяет их несовместимое

поведение. Инертны при при выветривании и метаморфизме.

Некоторые определения элементов:

петрогенные (породообразующие, главные)

второстепенные, редкие, микроэлементы - с концентрациями не более 0,01%.

рассеянные - микроэлементы не образующие собственных минералов

акцессорные - образуют акцессорные минералы

рудные - образуют рудные минералы.

Понятие когерентности –некогерентности элементов

Элементы, участвующие в магматическом процессе делятся на:

1. главные или петрогенные, слагающие основные породообразующие минералы (O,

Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K);

2. элементы-примеси или редкие элементы, не образующие собственных минералов

или образующие акцессорные минералы. Обособляется еще группа летучих элементов.

ЭП можно разделить на две основные группы:

а) кристаллихимически близкие к петрогеным и изоморфно входящие в их

структуру, поэтому эти элементы преимущественно накапливаются в минеральных фазах,

а не расплаве. Они называются совместимыми или когерентными.

б) обладающие слишком большими или малыми величинами ионных радиусов

и(или) зарядов, поэтому эти элементы несовместимы с решеткой кристаллов и при

малейшей возможности переходят в расплав. Они называются несовместимыми или

некогерентными.

Мерой когерентности-некогерентности является коэффициент распределения Кр,

равный отношению концентраций элемента в твердой и жидкой фазах.

Кр=Cs/Cl

В условиях равновесия Кр является константой для данной системы. По

определению несовместимые элементы имеют Kp<1, а совместимые - Kp>1.

Коэффициент распределения зависит от состава минерала и расплава, Т и Р. Расплав как

правило равновесен более чем с одной твердой фазой, поэтому используют валовые

коэффициенты распределения расплав - твердое. Валовый или суммарный коэффициент

распределения (D) равен сумме частных Кр с учетом доли каждого минерала в твердом,

67

считая, что сумма долей равна 1. D= ΣKd i*x

i.

Например, для гранатового перидотита:

Способы определения Кр для минералов включают: 1. термодинамический расчет, 2.

экспериментальные измерения, 3. определение концентраций во вкрапленниках и стекле

или основной массе эффузивов. Сводки Кр для МС различного состава содержатся в

петрологической и геохимической литературе. Подразделение элементов на

когерентные и некогерентные служит основой для понимания соотношений

редкоэлементного состава источников (субстратов) и выплавляющихся магм: магмы

всегда обогащены некогерентными и обеднены когерентными элементами относительно

источника. Будет ли элемент вести себя в конкретной магматической системе когерентно

или некогерентно зависит от наличия или отсутствия твердых фаз, способных

концентрировать данный элемент.

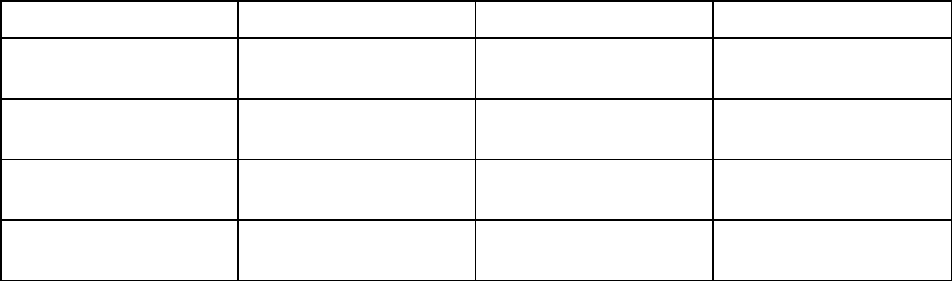

СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

Твердая Земля на основании геофизических данных (прежде

всего, сейсмических) разделена на несколько сферических оболочек

(рис). Большая часть из них получила собственные названия, а

положение границ и физическая их природа непрерывно уточнялись в

течение последних пятидесяти лет. Основные оболочки: земная кора,

мантия и ядро.

Оболочка Мощность, км Объем, 10

27

см

3

Масса, %

Гидросфера 3.8 0.00137 0.024

Кора 17 0.008 0.4

Мантия 1883 0.899 67.2

Ядро 3471 0.175 32.4

Считается, что планеты сформировались из околосолнечного сгущения

космической пыли. К настоящему времени наибольшее признание получило

представление о существенном разогреве Земли вплоть до плавления внешней оболочки

уже на стадии аккреции. Логическим следствием стал вывод о ранней дифференциации

Земли на железное ядро, силикатную твердую мантию и расплавленную внешнюю

оболочку (до глубин 400-670 км), что обусловило первичное отличие состава верхней и

нижней мантии.

68

Состав Земли в целом и ее оболочек, петрогенные -мас.%, редкие -г/т

1 2 3 4 5 6 7 8

Элемент Земля Ядро оксид ПМ КК ВК НК КК ВК

O 32,44 4,1

Si 18,22 7,35 SiO2 45,0 57,3 66 54,4 54,55 63,81

Ti 0,07 TiO2 0,2 0,9 0,5 1 0,855 0,537

Al 1,5 Al2O3 4,45 15,9 15,2 16,1 16,17 14,92

Fe 28,18 79,39 FeO 8,05 9,1 4,5 10,6 8,15 5,255

Mn 0,26 0,582 MnO 0,135 0,159 0,086

Mg 15,37 MgO 37,8 5,3 2,2 6,3 4,91 2,83

Ca 1,56 CaO 3,55 7,4 4,2 8,5 8,72 4,08

Na 0,18 Na2O 0,36 3,1 3,9 2,8 2,74 3,02

K 0,02 K2O 0,029 1,1 3,4 0,28 1,32 2,84

P 0,127 0,369 P2O5 0,021 0,201 0,141

Ni 1,71 4,87 NiO 0,25

S 0,75 2,3 S -

Cr 0,43 0,779 Cr2O3 0,384

Co 0,083 0,253

ппп 1,17

Сумма 100,9 99,993 100,2 100,1 99,9 99,98 97,773 98,689

Cs 0,032

Rb 0,635 32 112 5,3

Ba 6,989 250 550 150

W 0,02

Th 0,085 3,5 10,7 1,06

U 0,021 0,91 2,8 0,28

Nb 0,713 11 25 6

Ta 0,041 1 2,2 0,6

K 250

La 0,687 16 30 11

Ce 1,775 33 64 23

Pb 0,185 8 20 4

Pr 0,276 3,9 7,1 2,8

Sr 21,1 260 350 230

P 95

Nd 1,354 16 26 12,7

Sm 0,444 3,5 4,5 3,17

Zr 11,2 100 190 70

Hf 0,309 3 5,8 2,1

Eu 0,168 1,1 0,88 1,17

Ti 1300

Gd 0,596 3,3 3,8 3,13

Tb 0,108 0,6 0,64 0,59

Dy 0,737 3,6 3,5 3,6

Y 4,55 20 22 19

Ho 0,164 0,78 0,8 0,77

Er 0,48 2,2 2,3 2,2

Tm 0,074 0,32 0,33 0,32

Yb 0,493 2,2 2,2 2,2

Lu 0,074 0,3 0,32 0,29

Cr 2625 185 35 235

Ni 1960 105 20 135

Со 105 29 10 35

V 82 230 60 286

Примечание:

69

1, 2- по данным Allegre et al., 1995;

3- по данным Donough, Sun, 1995;

4-6 - по данным Тейлор, Мак-Леннан, 1988;

7-8 - по данным Ронов, Ярошевский, 1990.

КК - континентальная кора в целом

ВК - верхняя кора

НК - нижняя кора

Из трех твердых оболочек Земли мантия самая большая, она составляет более 99%

силикатной части Земли, а кора имеет массу менее 1%. Кора образовалась путем

парциального плавления мантии, но этот процесс не привел к изменению состава мантии

в отношении содержания главных, петрогенных элементов, так как объем коры весьма

мал. За исключением высоко некогерентных редких элементов, концентрирующихся в

коре, и сидерофильных и, возможно, халькофильных элементов, концентрирующихся в

ядре, главные литофильные элементы содержатся в мантии в тех же пропорциях, что и в

Земле в целом. Следовательно, если предположить, что хондриты являются

представительным составом Солнечной системы, то их состав может быть близок к

составу силикатной Земли и ее мантии. Оценки состава Земли и ее оболочек (ядро,

примитивная мантия) сделаны исходя из “метеоритной гипотезы” – гипотезы о сходстве

состава Земли и углистых хондритов по соотношению главных и второстепенных

элементов (табл.1).

ГЕОХИМИЯ МАНТИИ

Имеется несколько источников сведений о составе и строении мантии. Они включают

прямые:

выходы мантийных пород на земную поверхность, такие как масивы

альпинотипных ультрамафитов и офиолитов,

ксенолиты

не прямые:

вулканиты, образующиеся при плавлении мантии,

геофизические свойства, включая тепловой поток, плотность и скорости

сейсмических волн,

состав хондритов.

Глубинные ксенолиты в комплексе с геофизическими и экспериментальными

данными являются важнейшим источником информации о составе верхней мантии (BМ).

Их изучение позволяет выявить гетерогенность и наметить основные типы ВМ.

Глубинные ксенолиты выносятся в кимберлитовых трубках и вулканических

аппаратах преимущественно щелочно-базальтоидных магм; но они как правило,

отсутствуют в толеитовых и известково-щелочных магмах. Причины этого:

1. условия выплавления и транспортировка: более высокая степень плавления,

медленный подъем, наличие промежуточных камер;

2. уничтожаются (растворяются, резорбируются) в промежуточных очагах.

70