Лекции по геохимии элементов

Подождите немного. Документ загружается.

несовместимыми элементами. Позднее парциальное плавление этой мантии

продуцировало морские базальты.

Марс. По данным исследования Маринеров и Викингов на поверхности

располагаются грандиозные щитовые вулканы, рифты, каньоны. На Марсе доминируют

два типа поверхности и соответствующих им типов коры. На севере располагаются

равнины и вулканические хребты, на юге древняя кратерированная область. Последняя

похожа на кратерированные поверхности Луны и вероятно представляет собой древнюю

кору Марса. Большие почти округлые бассейны похожи на лунные моря. Наличие

больших щитовых вулканов свидетельствует об очень мощной литосфере Марса,

морфология лавовых потоков указывает на больший чем на Земле объем лав и низкую

вязкость излияний. Химические анализы Викингов показали преобладание на

поверхности вулканических пород - высокожелезистых базальтов, выветривание которых

происходило в водных окислительных условиях.

Атмосфера сильно разрежена, состоит из CО2 (95%), Ar (1-2%), N (2-3%) и долей

H

2

O. Предполагается, что ранее она было более плотной и обогащенной СО

2

и Н

2

О, при

охлаждении происходило интенсивное выпадение дождей и эрозия поверхностных пород.

Исторические и современные модели аккреции и дифференциации

протопланетного вещества

Коренное изменение основных идей планетной космогонии связано с именем

О.Ю.Шмидта, которым в 40-х годах была высказана идея о том, что Земля и планеты ЗГ

образовались не из раскаленных сгустков солнечных газов, а путем аккумуляции твердых

тел и частиц - планетезималей, испытавших плавление лишь позднее во время аккреции

(разогрев обусловлен столкновением крупных планетезималей, диаметром до первых

сотен км). Это предполагает раннюю дифференциацию ядра и мантии и дегазацию .

Существуют две крайние точки зрения относительно механизма аккумуляции и

соответственно представлений о формировании слоистой структуры планет.

Различают модели гомогенной и гетерогенной аккреции:

ГЕТЕРОГЕННАЯ АККРЕЦИЯ

1. Принимается кратковременная аккреция. Ранние модели гетерогенной аккреции

(Турекиан, а в России - Виноградов) предполагали, что земля аккумулировалась из

материала по мере его конденсации из протопланетного облака. Ранние модели включают

раннюю >Т аккумуляцию Fe-Ni сплава, образующего протоядро Земли, сменяющуюся с

понижением Т аккрецией внешних ее частей из силикатов. Сейчас считают, что в

процессе аккреции происходит непрерывное изменение в аккумулирующемся материале

отношения Fe/силикат от центра к периферии формирующейся планеты. При

аккумуляции Земля разогревается, что вызывает плавление Fe, которое отделяется от

силикатов и опускается в ядро. После охлаждения планеты добавляется около 20 % ее

массы материалом, обогащенным летучими по периферии. В протоземле не существовало

резких границ между ядром и мантией, они установились уже в результате

21

гравитационной и химической дифференциации на следующем этапе эволюции планеты.

(Больше всего вызывает возражение необходимость объяснить перемещение в кору по

сути вещества ранних конденсатов - U, Th, РЗЭ). Предполагается, во всяком случае, в

ранних вариантах, что дифференциации происходила преимущественно в процессе

формирования ЗК, и не захватывала Землю целиком.

ГОМОГЕННАЯ АККРЕЦИЯ

2. Принимается большее время аккреции - порядка 10

8

лет. При аккреции Земли и

планет ЗГ конденсирующиеся тела имели широкие вариации состава от углистых

хондритов, обогащенных летучими, через обыкновенные хондриты и Fe-метеориты

вплоть до вещества, обогащенного тугоплавкими компонентами типа Allende. Планеты

формировались из этого широкого по составу набора метеоритного вещества и их

различие и сходство определялось в основным относительными пропорциями вещества

различного состава. Но происходило поступление вещества относительно постоянного

общего состава, т.е. имела место макроскопическая однородность протопланет.

Существование (современного) массивного ядра может свидетельствовать о том, что

изначально привнесенный Fe-Ni метеоритами сплав, равномерно распределенный по всей

Земле, выделился в ходе ее дальнейшей эволюции в центральную часть. Довольно

однородная по составу планета расслоилась на оболочки в процессе гравитационной

дифференциации и химических процессов. Предполагается, что дифференциация имеет

глобальный характер, захватывает весь объем Земли.

Обе модели имеют достоинства и недостатки, и до последнего времени модель

гомогенной аккреции считалась предпочтительной.

Современная модель гетерогенной аккреции, позволяющая объяснить химический

состав мантии разрабатывается группой немецких ученых (Венке, Дрейбус, Ягоутц).

исходя из данных изучения наиболее примитивных мантийных включений, они

установили, что содержания в мантии умереннолетучих (Na, K, Rb) и

умеренносидерофильных (Ni, Co) элементов, имеющих различные коэффициенты

распределения Ме/силикат, имеют одинаковую относительную распространенность

(нормированную по С1) в мантии, а наиболее сильно сидерофильные элементы имеют

избыточные концентрации, по сравнению с теми которые можно ожидать исходя их их

коэффициентов распределения. Таким образом, предполагается, что ядро не находилось в

равновесии со всем мантийным резервуаром. Для объяснения этого ими предлагается

модель гетерогенной аккреции:

1. Аккреция начинается с накопления сильно восстановленного компонента А,

лишенного летучих элементов и содержащего все остальные элементы в количествах

отвечающих С1, и Fe и все сидерофилы в восстановленном состоянии. С повышением Т

одновременно с аккрецией начинается сегрегация Ме, т.е. образование ядра.

2. После аккреции 2/3 массы Земли и образования ядра начинает накапливаться все

более окисленный материал (в нем все сидерофилы и оксифилы находятся в виде

22

окислов), умереннолетучие и более летучие в пропорциях С1, это так называемый

компонент В.

Часть Ме компонента А еще сохраняется и способствует извлечению наиболее

сидерофильных элементов и их переносу в ядро. Источником умеренно летучих, летучих

и умеренносидерофильных элементов в мантии является компонент В, что и объясняет их

близкую относительную распространенность. Таким образом, Земля на 85% состоит из

компонента А и на 15 % из В. В целом состав мантии формируется уже после отделения

ядра путем гомогенизации и перемешивания силикатной части компонента А и вещества

компонента В. Эта модель включает также раннее расплавление в процессе аккреции,

дегазацию и формирования магматического океана, в котором концентрируются летучие

и некогерентные элементы, кристаллизация которого с низу приводит к формированию

коры. К моменту формирования конечной массы Земля уже оказывается неоднородной в

отношении концентраций ряда элементов.

Фракционирование планетного вещества.

1) Начальное фракционирование вещества произошло уже до аккреции: обособление

металлической и силикатной фаз, обеднение летучими компонентами - удалены из

области внутренних планет до аккреции.

2) Считается, что образование ядра Земли произошло достаточно быстро в первые

сотни лет жизни Земли. Плавление и разделение Ме и силикатной фаз происходило в

следствии ликвации и гравитационной дифференциации. Высокие Т были связаны в том

числе и с тем, что как сейчас считается на ранних стадиях аккумуляции планет

происходили столкновения с телами большой и сопоставимой с зародышами планет

массой. Т.е. температуры плавления могли быть достигнуты уже на ранних стадиях.

Раннее плавление мантии вероятно происходило в больших масштабах. Имеют место и

альтернативные взгляды Сорохтина и Ушакова о завершении формирования ядра только

к рубежу AR - PR (этому противоречит наличие остаточной намагниченности у более

древних пород).

3) Одну из ранних моделей дифференциации вещества планеты предложил

А.П.Виноградов, она была названа им моделью зонной плавки. Зонная плавка может

происходить при сохранении основной части пород в твердом состоянии при наличии

локальной зоны расплавления. Локальные очаги плавления он связывал с первоначальной

неоднородностью распределения вещества прежде всего РАЭ. При разнице Т на границах

зон расплав становится механически неустойчивым и в нем начинается конвекция.

Перегретые нижние части расплава будут подниматься вверх, переносить тепло и

способствовать расплавлению кровли, а внизу будет происходить кристаллизация

вещества. Таким образом, легкоплавкие компоненты будут двигаться вверх, а

тугоплавкие оставаться на месте. Этот процесс был смоделирован в лабораторных

условиях Виноградовым и Ярошевским. Исходный материал был хондритовым. Было

получено стекло в верхнем конце базальтового, а в нижнем - ультраосновного состава.

Таким образом, этот процесс может объяснить формирование ранней базальтовой коры за

23

счет вещества примитивной мантии. Дальше базальтов дифференциация не идет, и

следовательно он не объясняет формирования коры континентального типа.

4) Модели формирование коры и состав первичной коры

Многим несомненным представляется раннее формирование континентальной

протокоры на Земле, на это указывает наличие древнейших пород формировавшихся

судя по их 143Nd/144Nd из деплетированного мантийного вещества, сформированного

задолго до их появления. Полагают, что такая кора была практически полностью

уничтожена вследствие быстрых процессов деструкции и рециклирования в мантию. но

многие считают полное уничтожение н возможным.

- негомогенная аккреция (модель Рама Мерти)

Существуют и представления о том, что самая первая кора базальтового состава

сформировалась до завершения процесса аккреции (Рама Мерти) синхронно с

образованием ядра, была уничтожена в ходе продолжающейся аккреции, причем

аккумулировался на этих поздних стадиях материал, обогащенный тугоплавкими

компонентами и некоторыми сидерофильными элементами, что и обусловило в

дальнейшем при его перемешивании с первичной корой и последующем плавлении

повышенные их содержания в новой все еще базальтовой коре Земли на с другим

редкоэлементным составом.

- импактная модель (но нет свидетельств брекчирования в AR ЗКП, на Луне процесс

формирования базальтовой коры морей оторван по времени от момента основного

завершения импактного процесса)

- земные модели

По существу нет никаких свидетельств наличия у Земли ранней анортозитовой коры типа

лунной. Формирование первой коры происходило вероятно в процессе либо

кристаллизации магматического океана, образованного за счет тепла, выделившегося при

гравитационном обособлении ядра, либо при частичном плавлении в пределах твердой

мантии при разогреве за счет радиоактивного распада. В любом случае предполагается,

что ее состав был базальтовым или коматиитовым. Свидетельством формирования коры

Земли при фракционировании вещества в магматической системе (расплав - твердое)

является обогащенность коры некогерентными элементами - элементами с большим

зарядом и(или) радиусом. По разным оценкам для формирования коры было вовлечено от

60-70 до 30-50% примитивной мантии. Образование коры более кремнекислого состава

было более поздним. Континентальная сиалическая коры вообще вероятно имеется

только на Земле. Причиной этой уникальности по-видимому является присутствие

жидкой воды на поверхности Земли.

24

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРАХ И ГИДРОСФЕРАХ, ДВА ТИПА

АТМОСФЕР ПЛАНЕТ

Согласно нашим современным знаниям об атмосферах планет, газовая оболочка

Земли совершенно уникальна в пределах СС. Но имеются веские доказательства того, что

первичная атмосфера Земли не отличалась существенно от таковой планет ЗГ, и

следовательно нынешняя атмосфера является результатом эволюции, начавшейся 4,5

млрд.лет назад (а некоторые считают, что и еще раньше). Нынешняя атмосфера Земли

своим образованием несомненно обязана развитию земной биосферы.

1. Наиболее ранняя атмосфера планет, которая могла представлять собой реликт

солнечной туманности может быть названа первичной. В отличие от внешних планет-

гигантов атмосфера которых представлена как и в солнечной туманности, главным

образом, H и He, для планет ЗГ во время их аккреции масса газа первичной солнечной

туманности была пренебрежимо малой. В сравнении с солнечной распространеностью

Земля настолько обеднена инертными газами, что можно предполагать, что она не

удерживала газы в процессе аккреции. Судя по содержанию Ne, в современной атмосфере

Земли могло сохраниться не более 1% первичной атмосферы. Кроме того,

предполагается, что инертные газы и не являются реликтами первичной атмосферы, а

были захвачены Землей путем адсорбции твердым веществом планеты.

Таким образом, можно считать, что планеты ЗГ практически не имели первичной

атмосферы, а их древнейшая атмосфера имела иное происхождение.

2. Но атмосфера могла начать образовываться уже в период аккреции. Так, Т.Матсуи

предполагает образование атмосферы импактного происхождения при столкновении

планетезималей, такая атмосфера состояла из Н1О и соединений С. Она становилась не

устойчивой к концу импактного процесса и с падением Т конденсировалась в океан на

конечной стадии аккреции. При этом в дополнение допускается и важная роль в

эволюции атмосферы и океана дегазации летучих из мантии.

Но есть представления (Монин, Сорохтин), что эти высвобождающиеся летучие

должны были преимущественно поглощаться раздробленными реголитоподобными

породами на поверхности Земли.

3. Формирование атмосферы, а в последующем и гидросферы путем дегазацией

мантии считается ведущим процессом. Основы этих представлений были заложена

А.П.Виноградовым. Под вторичной понимается атмосфера, являющаяся результатом

дегазации мантии. После того, как планета достигла современных поверхностных Т 300

К, освобождающиеся в результате вулканических процессов из мантии газы были

захвачены гравитационным полем, что приводило к постепенному накоплению газового

слоя.

Судя по составу современных вулканических эксгаляций, продукты первичной

дегазации должны были состоять из доминирующих Н2О и СО2, а также H2S, CO, H2,

25

N2, NH3, HF, HCl, Ar и др. Как свидетельствует соотношение в первичных породах Fe2+/

Fe3+, вещество земной мантии и коры было не досыщенно в отношении О, что

определяет незначительные концентрации О2 в эманациях. Следовательно, атмосфера

должна была быть восстановительной и такой ее характер преобладал на

протяжении первых 2,5 млрд. лет (такие минералы как пирит и уранинит

накапливались в обломочных осадках не окисляясь - конгломераты

Витватерсранда).

Поскольку считается, что температура поверхности при исходной тонкой атмосфере

была не высока (+15 С), то доминирующий водяной пар должен был конденсироваться,

формируя водную оболочку - гидросферу.

Свободный кислород в атмосфере Земли, как предполагается, появился только к

1,2 млрд. лет.

Подводя итог можно сказать, что в любом случае атмосферы планеты ЗГ были

лишены первичных атмосфер, а формирование вторичной атмосферы, прежде всего на

Земле, связано главным образом с дегазацией мантии, но вероятен вклад и дегазации

планетезималей в процессе аккреции.

6. Формирование гидросферы (жидкой воды) на поверхности Земли должно было

произойти не позднее 3,9-3,8 млрд.лет - это возраст древнейших железистых кварцитов

Гренландии, имеющих явно водное происхождение.

ЭНЕРГЕТИКА ПЛАНЕТ: ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА И РОЛЬ РАДИОГЕННОГО ТЕПЛА;

ТЕРМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ

Вопрос об источниках энергии, определяющей тепловой режим и тектоническую

активность Земли, необходимо решать в теснейшей связи с современными данными о

составе, строении и развитии Земли.

1. До открытия радиоактивности считалось, что внутреннее тепло Земли является

остаточным от ее первоначального огненно-жидкого состояния, согласно

космогенической гипотезе Канта-Лапласа.

2. После открытия радиоактивности - основным источником внутреннего тепла Земли

стали считать выделение тепла при распаде радиоактивных изотопов, прежде всего U235,

U238, Th232, K40. Вместе с тем оказалось, что реальный замеряемый тепловой поток,

оценка которого все же значительно возросла после открытия интенсивного

тепловыделения в осевых зонах СОХ, намного превышает тепловой поток радиогенного

происхождения. По имеющимся оценкам радиогенное тепловыделение для Земли в целом

составляет около 1/4 теплового потока.

В настоящее время основными источниками тепла Земли считаются:

1) тепло, приобретенное Землей в период ее аккреции благодаря соударению

планетезималей, что могло привести к формированию магматического океана. К

26

основным первичным источникам энергии Земли, запасенным ею еще в процессе своего

образования, можно отнести энергию гравитационной аккреции земного вещества и

энергию сжатия земных недр. Первичный разогрев не был большим, а максимальная

температура существовала на глубинах ~ 700-1000км и достигала 1600-1800oK

(Caфронов,1969).(Трудно оценить какова роль этого источника в энергетическом балансе

современной эпохи).

2) На геологической стадии развития нашей планеты, начиная примерно с 4 млрд.лет

назад, стал развиваться другой мощный процесс выделения гравитационной энергии,

связанный с химико-плотностной дифференциацией земных недр (Сорохтин,1991), т.е.

выделение тепла при фазовых превращениях в мантии и, основное, разделение вещества

на силикатную и Ме фазы на границе мантии и ядра.

О.Г.Сорохтиным впервые была высказана мысль о том, что не радиоактивный распад, а

дифференциация на границе мантии и ядра является главным источником разогрева

Земли.

Из теории акреции планет Сафронова, 1969 следует, что молодая Земля сразу после

образования была однородной по составу и не имела плотного ядра. Следовательно, все

ядерное вещество было рассеяно в первичной мантии. Следует ожидать, что самые

древние породы должны содержать компоненты, ныне опустившиеся в ядро.

Действительно, в ультаосновных и основных породах архея – повышенные содержания

FeO (Тугаринов, 1970), в древних базальтах Гренландии на острове Диско встречается

самородное железо (Левинсон-Лессинг, 1940). В тоже время, никаких заметных аномалий

концентрации серы не наблюдается, а имеет место малый удельный вес сульфидной

металлогении по сравнению с общей массой содержащихся окислов Fe. В 1970г.

Сорохтин предложил гипотезу окисло-железного состава внешнего жидкого ядра Земли.

Fe – 3d

6

4s

2.

Под влиянием давления в атомах переходных металлов происходят

электронно-фазовые перестройки (без плавления)– внешние электроны переходят на

внутренние орбиты, при этом меняются их свойства. Первый переход при P>130 кбар –

3d

7

4s

1 .

Остается один электрон, появляются свойства одновалентного металла. При этих

электронно-фазовых переходах выделяется энергия, она достигает исключительно

высоких значений. В низах мантии:

Fe2SiO4 2FeO+SiO2 Fe2O+SiO2+O

Внешнее ядро состоит из одновалентной окиси железа Fe2O c низкой температурой

плавления.

При еще больших давлениях 3Мбар – второй электронно фазовый переход 3d

8

, которым

можно объяснить формирование сплава Fe0.9*Ni0.1 во внутреннем ядре Земли.

Эта гипотеза была проверена в середине 70 по экспериментальным данным ударного

сжатия металлов и их окислов. Совместимость принятой гипотезы с распределением

27

плотности вещества в Земле, построенным по независимым сейсмологическим данным.

Ее активно поддержали Буллен, Рингвуд.

Этот процесс привел к выделению в центре Земли плотного окисно-железного ядра и к

возникновению в остаточной силикатной оболочке, т.е. в мантии интенсивных

конвективных движений. Процесс химико-плотностной дифференциации вещества

должен сопровождаться возникновением в мантии крупномасштабных конвективных

движений, охватывающих всю мантию (вещество без Fe – менее плотное и будет

подниматься вверх, а более плотное с железом опускаться вниз). Этим объясняется факт

дрейфа континентов, существования литосферных плит, и связанный с этим целый

комплекс геологических явлений – землятресения, рифтогенез, поддвиг

океанических плит под островные дуги, магматизм всех типов, наконец и образование

плюмов на границе ядро-мантия.

Сегодня в мантии за счет гравитационной дифференциации генерируется около 3*10

20

эрг/ с, на долю энергии распада радиоактивных элементов приходится только около

0,35*10

20

эрг/ с, остальная и большая часть радиогенной энергии (0,9*10

20

эрг/ с),

выделяется в земной коре. Расчеты показывают, что в этом случае в настоящее время из

мантии в ядро переходит примерно 150 млрд.т / год ядерного вещества. Единственными

подходящими на эту роль компонентами в современной мантии являются окислы железа

(их содержание ~8%, концентрация сульфидов железа 0.1%). И с этой точки зрения

вероятнее, что легкой добавкой является кислород, а не сера.

Тепловой поток солнечного излучения на поверхность Земли ~ в 4 000 раз превосходит

величину глубинного теплового потока. Но после ряда преобразований в атмосфере,

гидросфере, биосфере и приповерхностных слоях коры, он почти полностью отражается

Землей, и поэтому активно влияет лишь на протекание экзогенных процессов –

выветривание пород, поверхностный перенос продуктов их разрушения,

осадконакопление и т.д.

В целом аккреционный разогрев планет сменялся дифференционным.

Продолжался последний наиболее интенсивно до конца AR (2,8-2,5 млрд.лет), затем

его интенсивность снизилась и продолжает снижаться и по ныне.

3) твердые приливы, обусловленные гравитационным воздействием Луны на Землю -

переход кинетической приливной энергии в тепло, но он составляет не более 2% всей

тпловой энергии.

Первые три источника проявляли себя максимально в первые 2 млрд.лет жизни

Земли, и далее на протяжении всей своей истории Земля, также как и другие планеты ЗГ,

испытывает охлаждение. (Предполагается, что Т мантии при образовании составляла

2000 С, сейчас 1350 С, а в архее на 200 С больше.)

В перспективе через 1-1,5 млрд.лет (оценки Сорохтина и Ушакова) Земля превратится

в мертвую планету типа Меркурия и Марса.

28

ИЗОТОПНАЯ ГЕОХИМИЯ

1. Строение ядер атомов, диаграмма нуклидов

Первая модель строения атома была предложена Эрнестом Резерфордом. Для целей

изотопной геохимии можно принять достаточно простую модель строения атомов:

1) атом состоит из ядра, в котором сосредоточена большая часть его массы,

и вокруг которого располагается облако вращающихся электронов;

2) основные элементы ядра это протоны и нейтроны, определяющие его заряд и массу.

Р - положительная частица с зарядом равным заряду электрона,

n - нейтрон имеет массу близкую к массе Р, но не имеет заряда.

Нейтроны, находящиеся вне ядра не стабильны и распадаются с периодом полураспада

10,6 мин, образуя Р и электрон.

3) в нейтральном атоме число орбитальных электронов равно числу Р.

Строение атомов удобно описывать числом протонов (Z) и нейтронов (N), составляющих

их ядра. Z - называется атомным номером.

Сумма протонов и нейтронов называется массовым числом (А):

A=Z+N

Для краткой записи используют символы, например

14

С. Можно не указывать Z, так как

элемент уже определяет Z .

Диаграмма нуклидов - это диаграмма показывающая положение нуклидов (атомов) в

координатах Z и N. На ней каждый нуклид представлен квадратом, соответствующим его

Z, а каждый элемент с определенным Z представлен несколькими атомами (серией

квадратов), располагающимися в горизонтальном ряду и имеющихмиразные количества

N.

Изотопы - атомы одного элемента (имеющие равные Z), но разное число нейтронов N.

Они обладают практически одинаковыми химическими свойствами и различаются только

по массе.

Изотопы - атомы разных элементов, имеющие разные Z, но одинаковые N (N=N, Z¹Z).

Они располагаются в вертикальных рядах. Это атомы различных элементов.

Изобары - атомы разных элементов, у которых равные массовые числа (А=А), но разные

Z и N. Они располагаются в диагональных рядах и представляют различные элементы.

Стабильность ядер и распространенность изотопов; радионуклиды

Общее число известных нуклидов составляет около 1700, из них стабильны только

около 260. (212 природных нуклидов открыты Астоном - созлателем мас-спектрографа)

Очевидно, что ядерная стабильность ядер является скорее исключением чес правилом. На

диаграмме нуклидов стабильные изотопы, представленные затемненными квадратами,

образуют полосу, окруженную нестабильными нуклидами.

29

Наличие области стабильности означает, что стабильны только нуклиды с определенным

соотношением Z и N. Отношение N к Z растет от 1 до ~ 3 с увеличением А.

1. Стабильными являются главным образом те нуклиды, у которых N и Z примерно

равны. До Са в ядрах N=Z , эти атомы очевидно стабильны.

2. Большая часть стабильных нуклидов имеет четные Z и N.

3. Менее распространены стабильные нуклиды с четным Z и нечетным N или четным N

и нечетным Z.

4. Очень редки стабильные нуклиды с нечетными Z и N.

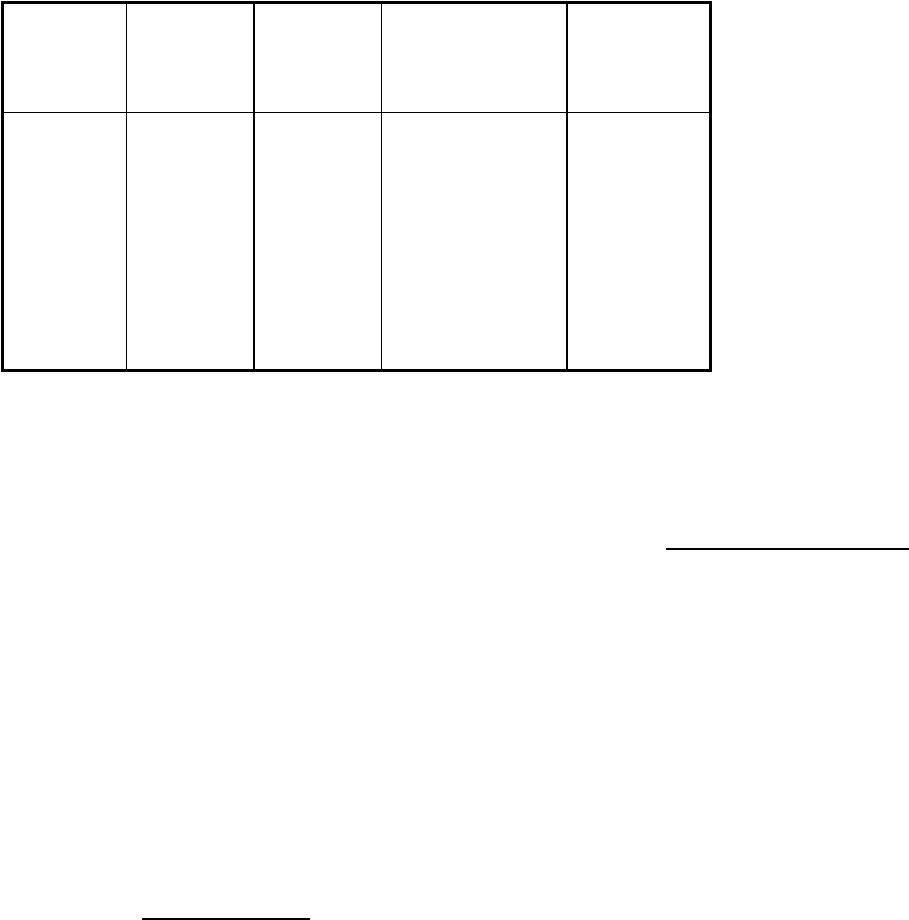

A Z N число

стабильных

нуклидов

пример

четное четное четное 157

8

O

16

нечетное четное нечетное 53

4

Be

9

нечетное нечетное четное 50

3

Li

7

четное нечетное нечетное 4

5

B

10

В ядрах с четным Z и N нуклоны образуют некоторую упорядоченную структуру, что и

определяет их стабильность. Исследование этого явления привело к предположению о

сушествовании “магических чисел” для N и Z. Нуклиды с магическими числами Z или N

обладают повышенной стабильностью. Такие числа включают 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.

Например,

20

Са

40

- является дважды магическим, стабилен и обладает высокой

распространенностью (82-Pb, 126-трансурановые).

Число изотопов не велико у легких элементов и увеличивается в средней части ПС,

достигая максимума у Sn (Z=50) , имеющего 10 стабильных изотопов. У элементов с

нечетным Z число стабильных изотопов не более 2. Хорошей иллюстрацией

распространенности стабильных нуклидов с четным Z является кривая солнечной

распространенности.

Большинство известных нуклидов нестабильны и самопроизвольно распадаются до тех

пор пока не достигнут устойчивой ядерной конфигурации. Такие нестабильные изотопы

называются радионуклидами.

Большинство образованных в реакциях нуклеосинтеза - реакции нейтронного и

протонного захвата, радионуклидов в природе уже не встречается, так как скорости их

распада велики в сравнении с возрастом планет СС. Большая часть первоначально

образованных нестабильных нуклидов уже распалась, за исключением тех, что еще “не

вымерли” по причине малых скоростей распада но они могут быть получены

искусственно в лабораторных условиях.

30