Кузык Б. Россия в пространстве и времени (история будущего)

Подождите немного. Документ загружается.

154 155

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2

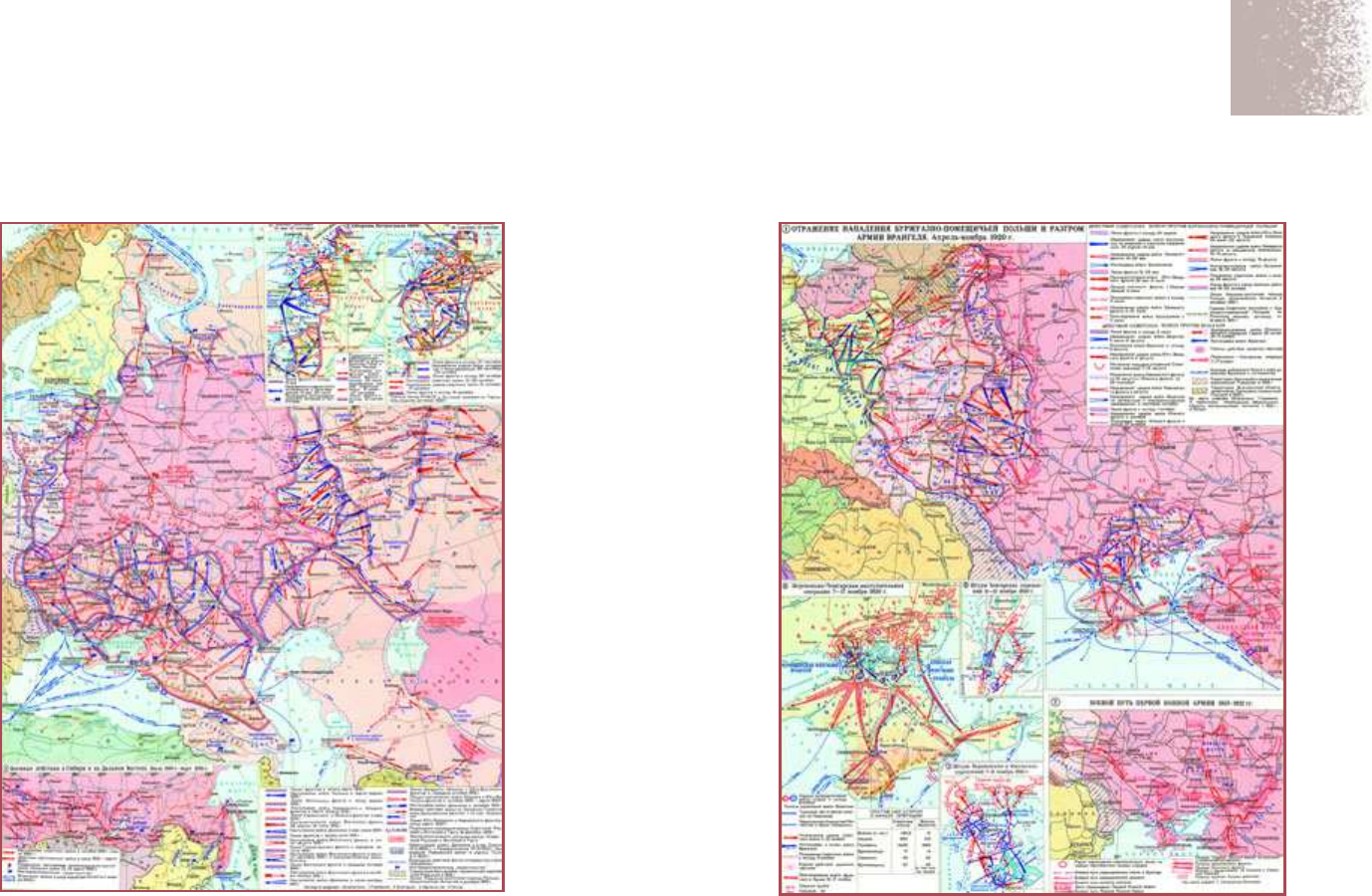

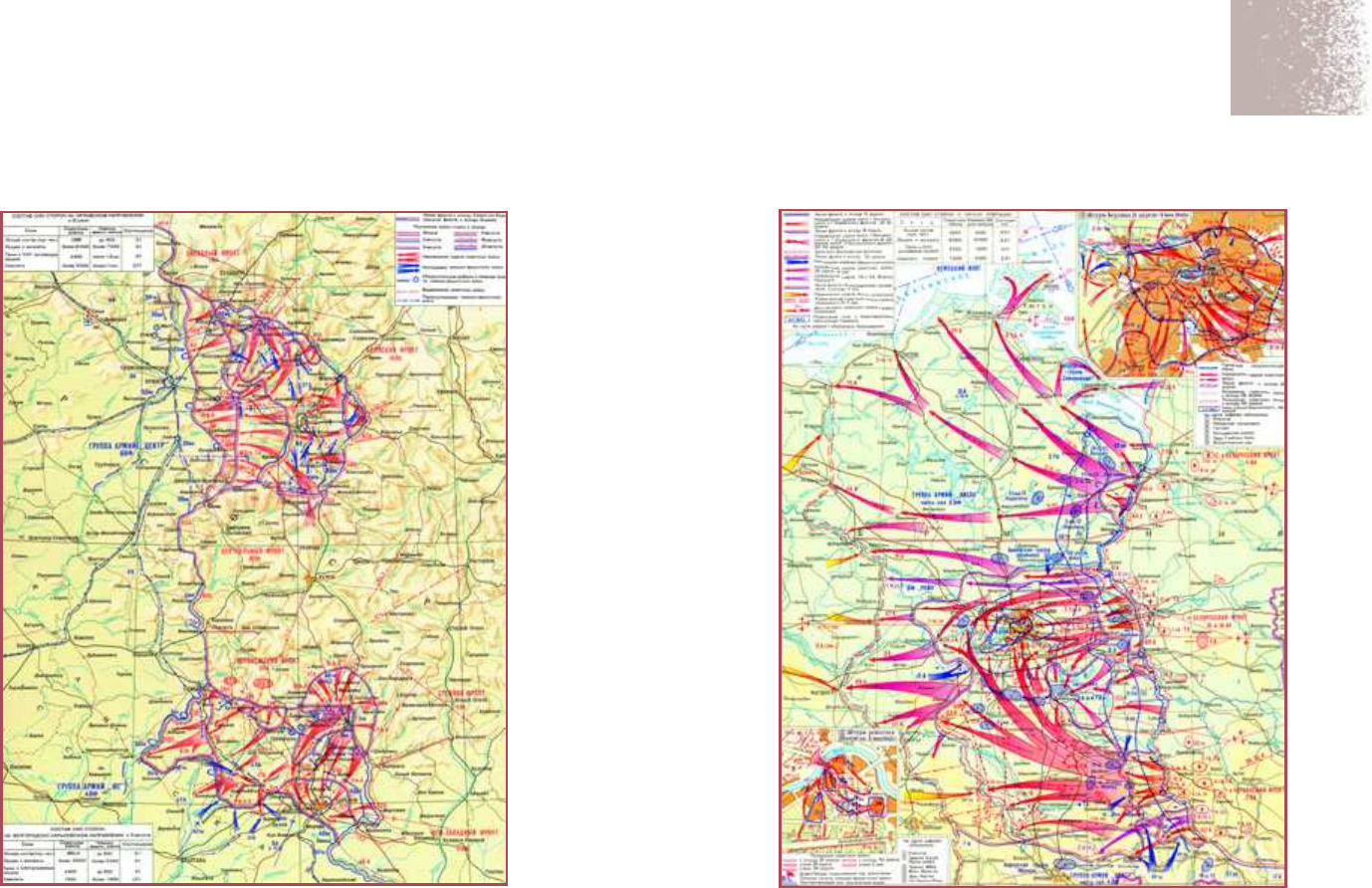

Карта 2.5.14. РЕШАЮЩИЕ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ

(март 1919 — март 1920 года)

10° 20° 40°30°

312 4

В

Б

Г

50°

60°

40°

50°

40°

Карта 2.5.15. ОТРАЖЕНИЕ НАПАДЕНИЯ ПОЛЬШИ И РАЗГРОМ АРМИИ

ВРАНГЕЛЯ (апрель — ноябрь 1920 года)

156 157

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2

В результате к окончанию Гражданской войны и интервенции под контролем Со-

ветского правительства оказалась большая часть территории бывшей Российской им-

перии. Была создана эффективная военная организация, способная противостоять на-

иболее совершенным армиям того периода. Все это позволило установить геополити-

ческий потенциал России на уровне 5,7 единицы.

Окончательное оформление новой государственной системы на территории Рос-

сии произошло 30 декабря 1922 года, когда было провозглашено образование Союза

Советских Социалистических Республик (СССР) (Приложение 2, табл. 57, 58).

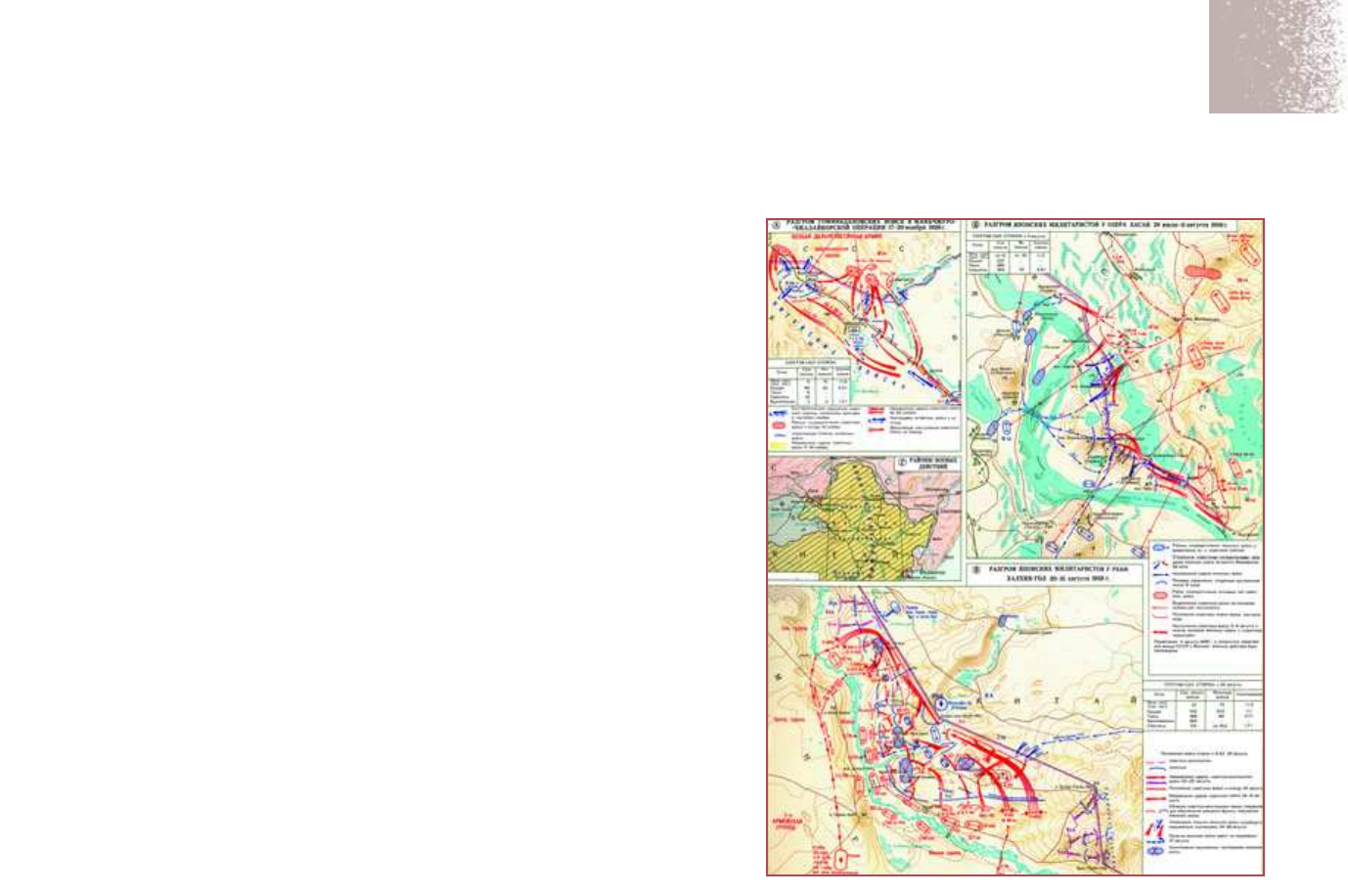

Важнейшими военно-политическими событиями для России в период между двумя

мировыми войнами явились конфликты на КВЖД (1929), озере Хасан (1938), реке

Халхин-Гол (1939), а также присоединение Прибалтики, Бессарабии, Западной Украи-

ны и Советско-финляндская война 1939–1940 годов.

Конфликт на КВЖД 1929 года начался с пограничных столкновений советских

войск с китайскими формированиями (Приложение 2, табл. 59). Нарушив соглашения

1924 года о совместном управлении Китайско-Восточной железной дорогой, китайские

власти захватили ее и арестовали свыше 200 советских граждан. На советско-китайской

границе была сосредоточена 132-тысячная группировка китайских войск, советскую

территорию неоднократно обстреливали. Не добившись урегулирования конфликта

мирным путем, советское правительство приняло меры по обеспечению безопасности

Советского Дальнего Востока. Особая Дальневосточная армия под командованием

В. К. Блюхера и Амурская военная флотилия успешно вели бои, и китайские власти бы-

ли вынуждены 22 декабря 1929 года подписать Хабаровский протокол, соглашение

о ликвидации советско-китайского конфликта. По этому договору на КВЖД восстанав-

ливалось положение, существовавшее до конфликта.

В соответствии с ним сохранялось совместное управление дорогой, арестованные

советские граждане были освобождены, китайское правительство обязалось разору-

жить белогвардейские формирования и выслать их организаторов за пределы Северо-

Восточного Китая. Было восстановлено мирное положение на границе СССР и Китая.

Возобновили деятельность советские консульства в Северо-Восточном Китае и китай-

ские — на советском Дальнем Востоке.

В дальнейшем, в связи со сменой власти в Китае его отношения с Россией карди-

нальным образом изменились: Китай стал нашим стратегическим партнером в Дальне-

восточном регионе.

После захвата Маньчжурии в 1931 году японские войска стали систематически устра-

ивать провокации в пограничных с СССР районах. В июле 1938 году японское прави-

тельство, не имея на то никаких законных оснований, потребовало отвода советских по-

граничников с важных в тактическом отношении высот Безымянная и Заозерная, рас-

положенных западнее озера Хасан. 31 июля японцы атаковали высоты и захватили их.

6–7 августа высоты были отбиты советскими войсками. 10 августа японцы безуспешно

попытались вновь захватить их. В тот же день японский посол в Москве предложил начать

переговоры. 11 августа военные действия были прекращены (карта 2.5.16).

28 мая 1939 года японские войска нарушили границу МНР и стали продвигаться к ре-

ке Халхин-Гол. Монгольские и советские войска (находившиеся на территории МНР

в соответствии с Протоколом о взаимной помощи 1936 года) остановили наступление

японских захватчиков и к исходу 29 мая отбросили их за пределы монгольско-китай-

ской границы. В конце июня японцы подготовили новое нападение с целью окружить

и уничтожить советско-монгольские войска на восточном берегу реки Халхин-Гол,

а также захватить плацдарм для последующих действий. Используя свое значительное

численное преимущество, они перешли в наступление, однако советским и монголь-

Карта 2.5.16. ЗАЩИТА ГРАНИЦ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И МОНГОЛЬСКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (1929—1939)

158 159

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2

ским войскам удалось перехватить инициативу и нанести поражение группировке

японских войск.

Получив сокрушительный отпор, Япония обратилась к советскому правительству

с просьбой о перемирии. Разгром японских захватчиков способствовал усилению нацио-

нально-освободительной борьбы китайского народа. Поражение Японии оказало серь-

езное влияние на внешнеполитическую позицию ее правительства и стало одной из

причин, удержавших ее от выступления против СССР в годы Второй мировой войны.

В целом события на Дальнем Востоке способствовали укреплению геополитическо-

го потенциала СССР, который составил в итоге 7,2 единицы.

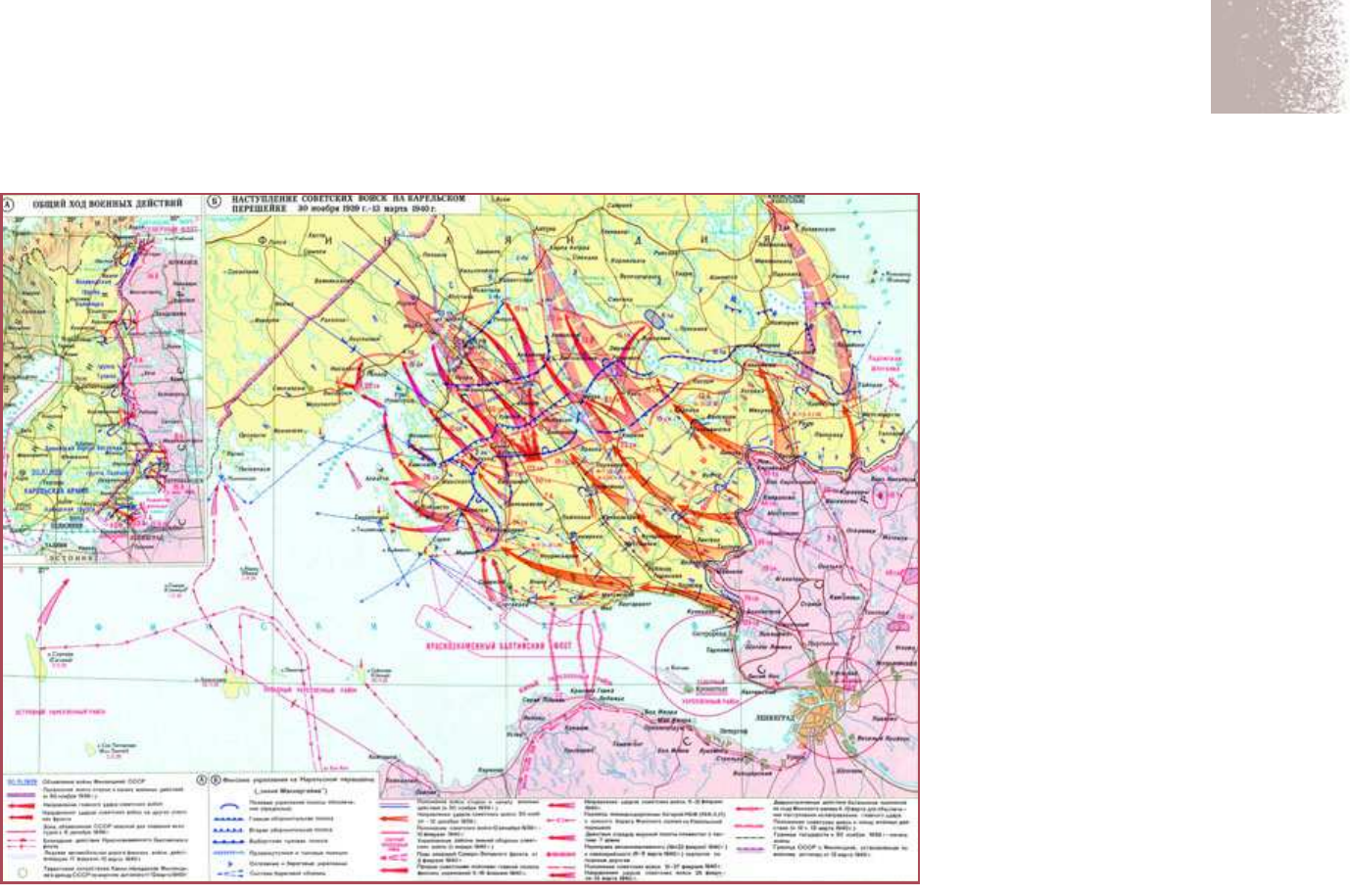

Советско-финляндская война 1939–1940 годов проходила на общем фоне Второй

мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года (карта 2.5.17). К началу войны меж-

ду Советским Союзом и Финляндией государственная граница СССР проходила всего

в 32 км от Ленинграда. В случае возможных военных действий финская армия могла

бы обстреливать город из дальнобойных орудий. В пределах поражения находилась

также база Балтийского флота — Кронштадт, базы Северного флота и Кировская же-

лезная дорога. Кроме того, полуостров Ханко и Аландские острова Финского залива

находились в руках финнов и «запирали» Балтийский флот.

В ходе проходивших в 1938–1939 годах двусторонних переговоров Финляндии бы-

ло предложено взять на себя обязательства по оказанию помощи СССР в случае воз-

можной агрессии, в том числе предоставить в аренду на 30 лет ряд островов при вхо-

де в Финский залив. Переговоры завершились неудачно.

26 ноября 1939 года послу Финляндии в СССР была вручена нота по поводу инци-

дента на границе, и 30 ноября 1939 года войска Ленинградского военного округа пере-

секли границу Финляндии. Из-за недооценки противника, слабого материально-техни-

ческого снабжения и плохой организации советских войск на начальном этапе войны

не удалось добиться решающего превосходства. Однако к февралю 1940 года первая

и вторая полосы обороны знаменитой линии Маннергейма были прорваны. Тем са-

мым была нарушена устойчивость обороны Карельского укрепленного района и пред-

решен исход войны.

В этой обстановке правительство Финляндии обратилось с просьбой к советскому

правительству о мире. 12 марта в Москве был подписан мирный договор. Новая грани-

ца была установлена западнее Выборга, недалеко от линии, где она проходила еще в се-

редине XI века при князе Владимире Ярославиче.

Советско-финляндская война, усилив влияние СССР на северо-западном стратеги-

ческом направлении, существенно ослабила положение страны на мировой арене.

Против СССР готовы были выступить будущие союзники по антигитлеровской коали-

ции (Приложение 2, табл. 60), страну исключили из Лиги Наций. В то же время война

позволила укрепить безопасность одного из важнейших центров страны — Ленингра-

да — и баз Северного и Балтийского флотов.

В 1940 году к СССР на правах союзных республик были присоединены Латвия, Лит-

ва и Эстония. В том же году Румыния возвратила захваченную в 1918 году Бессарабию

и передала СССР населенную украинцами Северную Буковину.

В целом после присоединения новых территорий и увеличения стратегической глу-

бины геополитический потенциал СССР составил 6,6 единицы.

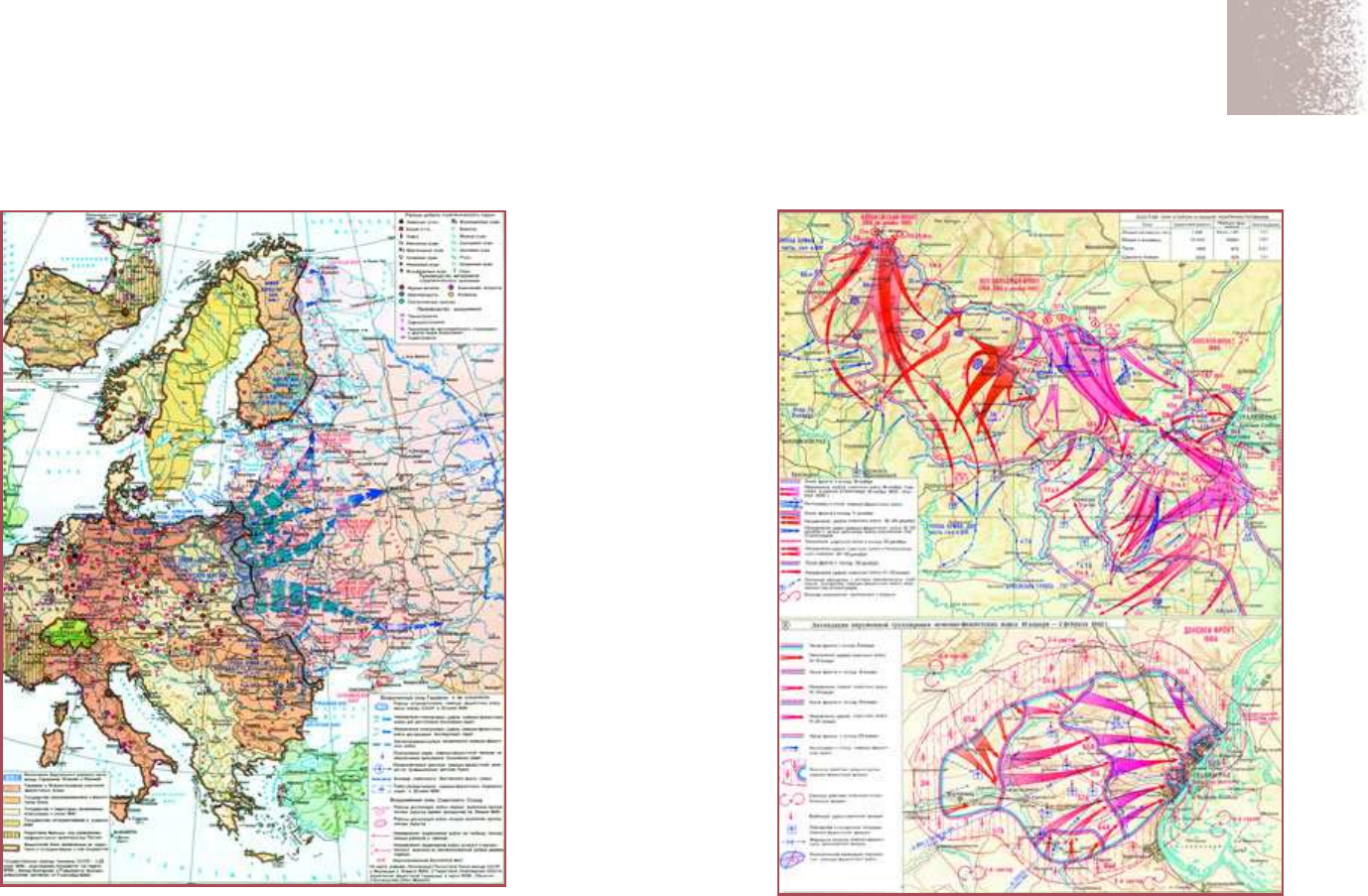

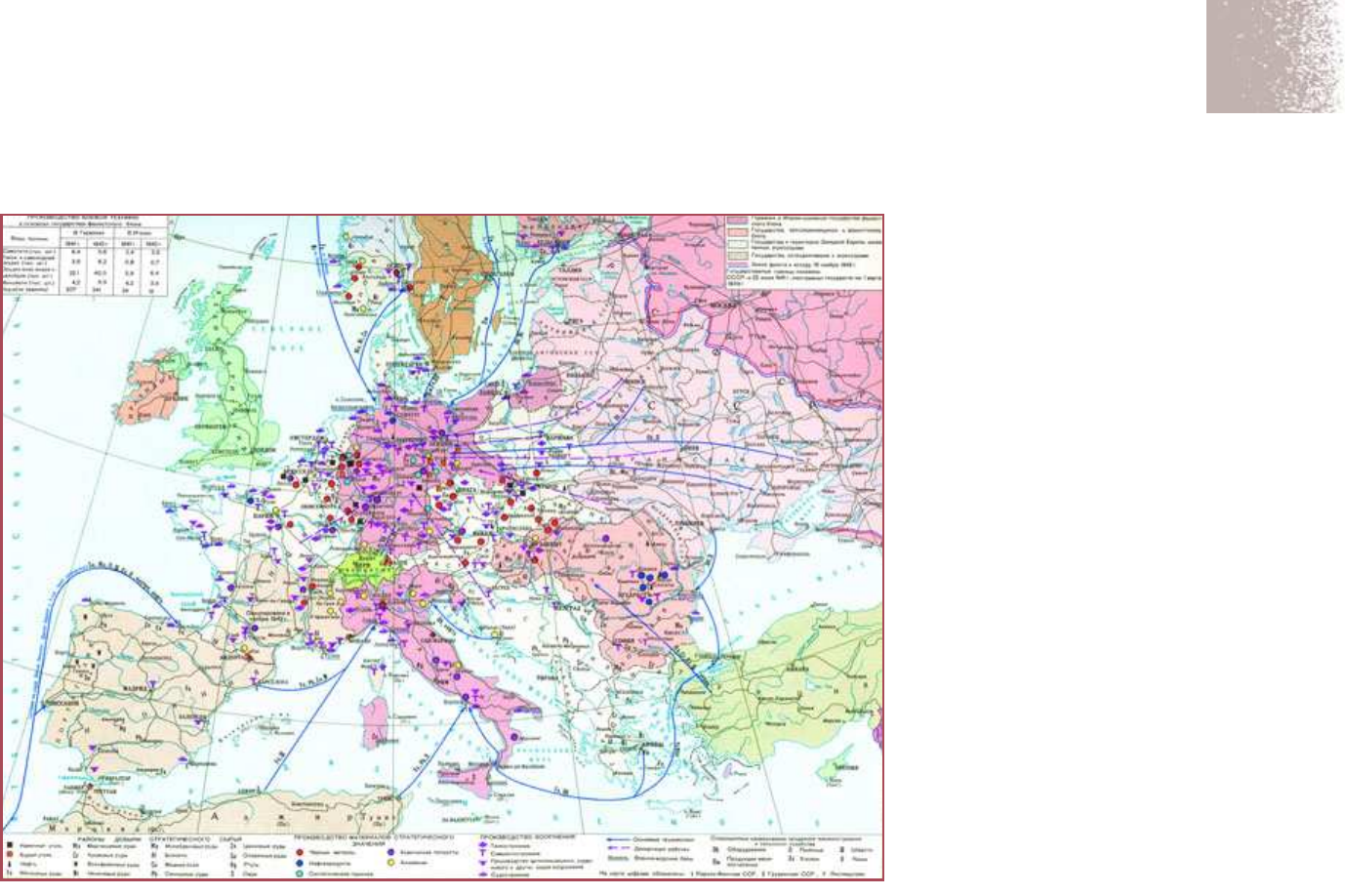

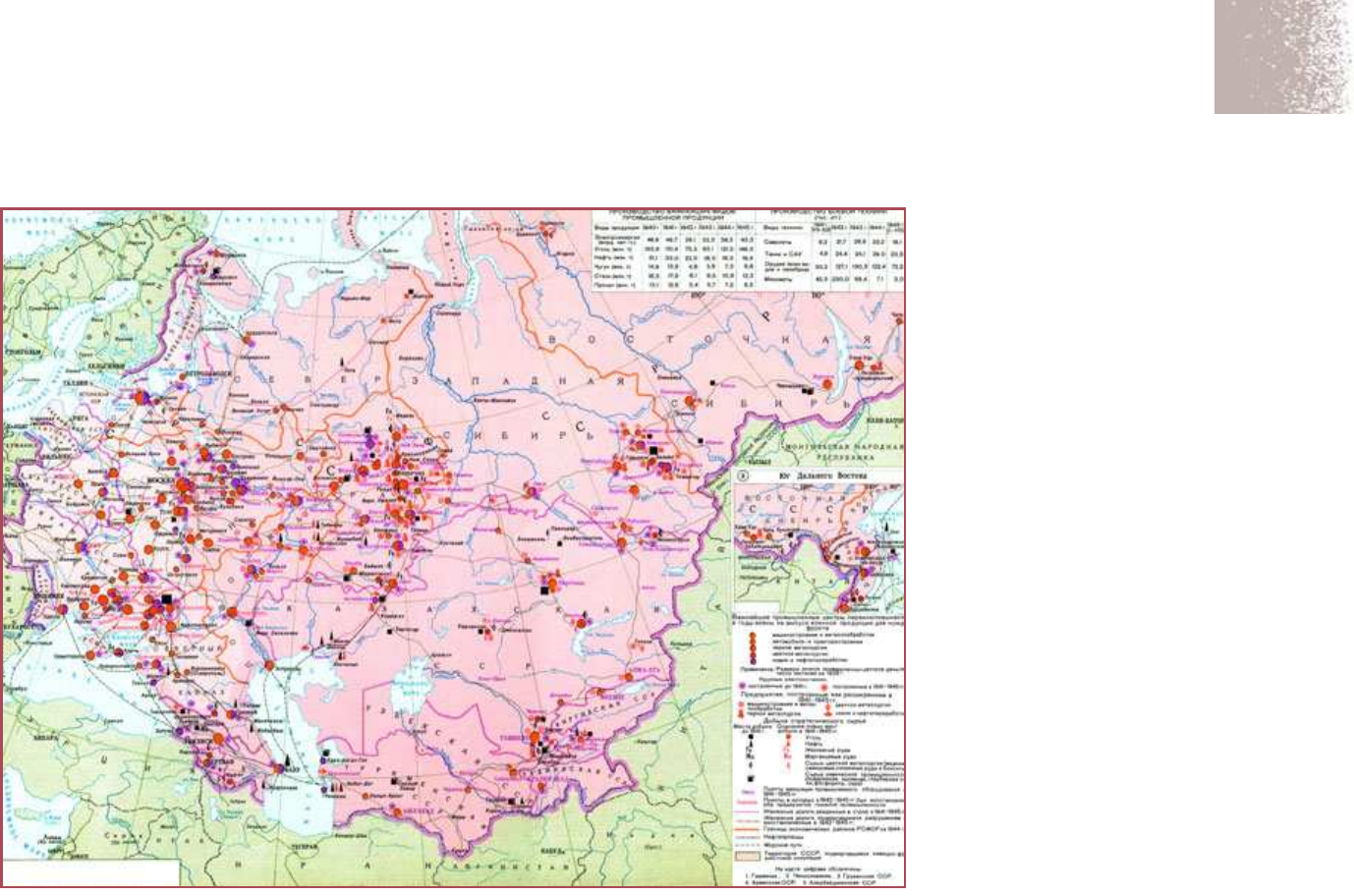

Великая Отечественная война 1941–1945 годов принесла неисчислимые страдания на-

родам Советского Союза, потребовала от них жертв, равных которым не было в мировой

истории (карты 2.5.18–2.5.21). В результате нападения фашистской Германии на СССР

страна оказалась втянута во Вторую мировую войну. На стороне Германии выступили

Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия (Приложение 2, табл. 61). С началом войны нача-

лось формирование антигитлеровской коалиции. В конце 1941 года на конференции

в Москве был подписан протокол с США и Англией о военных поставках Советскому Со-

юзу, а 1 января 1942 года была подписана Вашингтонская декларация Объединенных На-

ций. Ее участники обязались использовать все свои военные и экономические ресурсы

для борьбы против фашистского блока, сотрудничать друг с другом и не заключать со

странами фашистского блока сепаратного перемирия или мира (карты 2.5.22; 2.5.23).

К 1945 году в состав антигитлеровской коалиции входило уже более 50 государств.

СССР сыграл решающую роль в победе антигитлеровской коалиции над Германией.

Именно это предопределило небывалый скачок в оценке геополитической мощи

СССР — сразу после окончания Второй мировой войны она составила 9,7 единицы.

Это — абсолютный рекорд за всю историю страны.

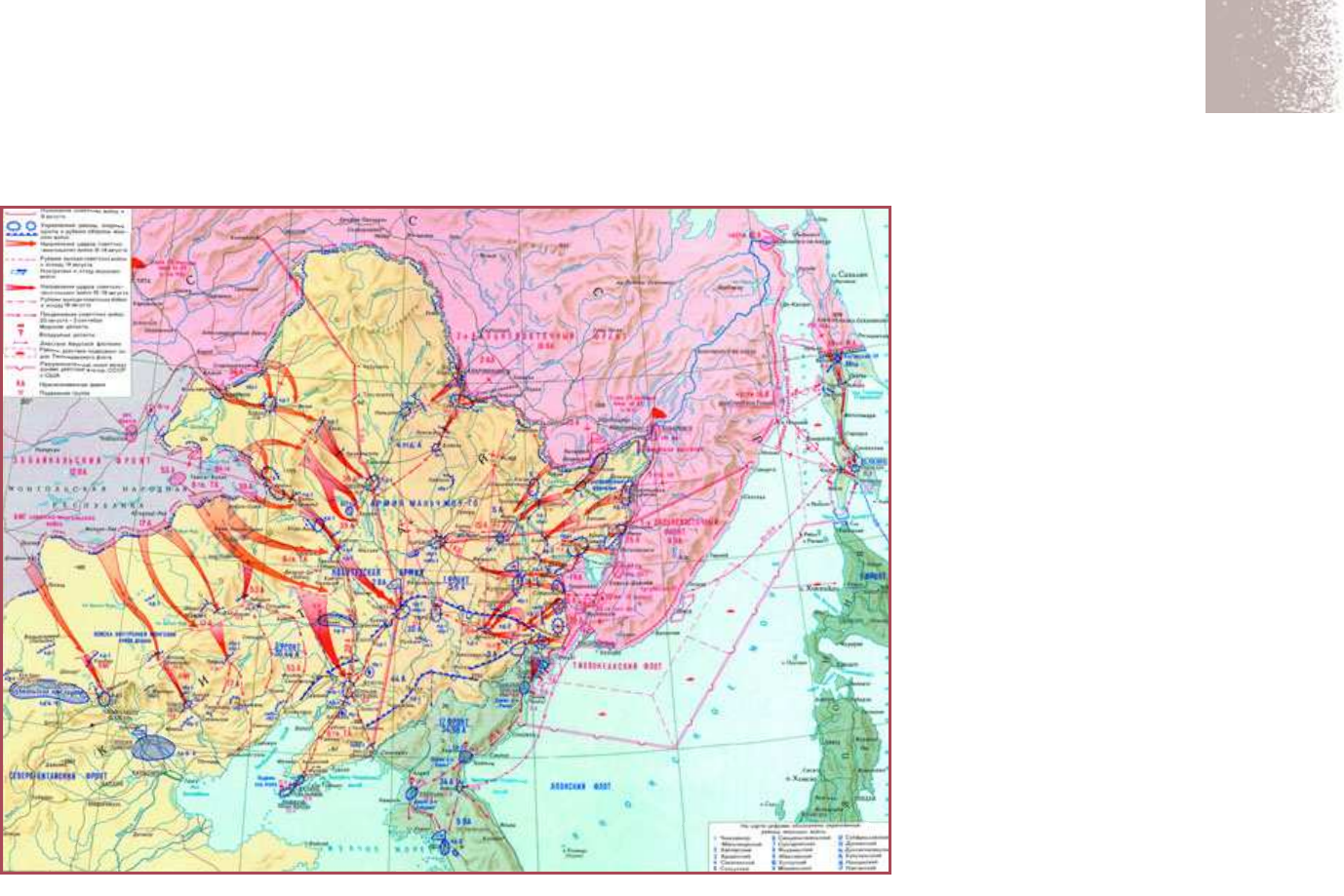

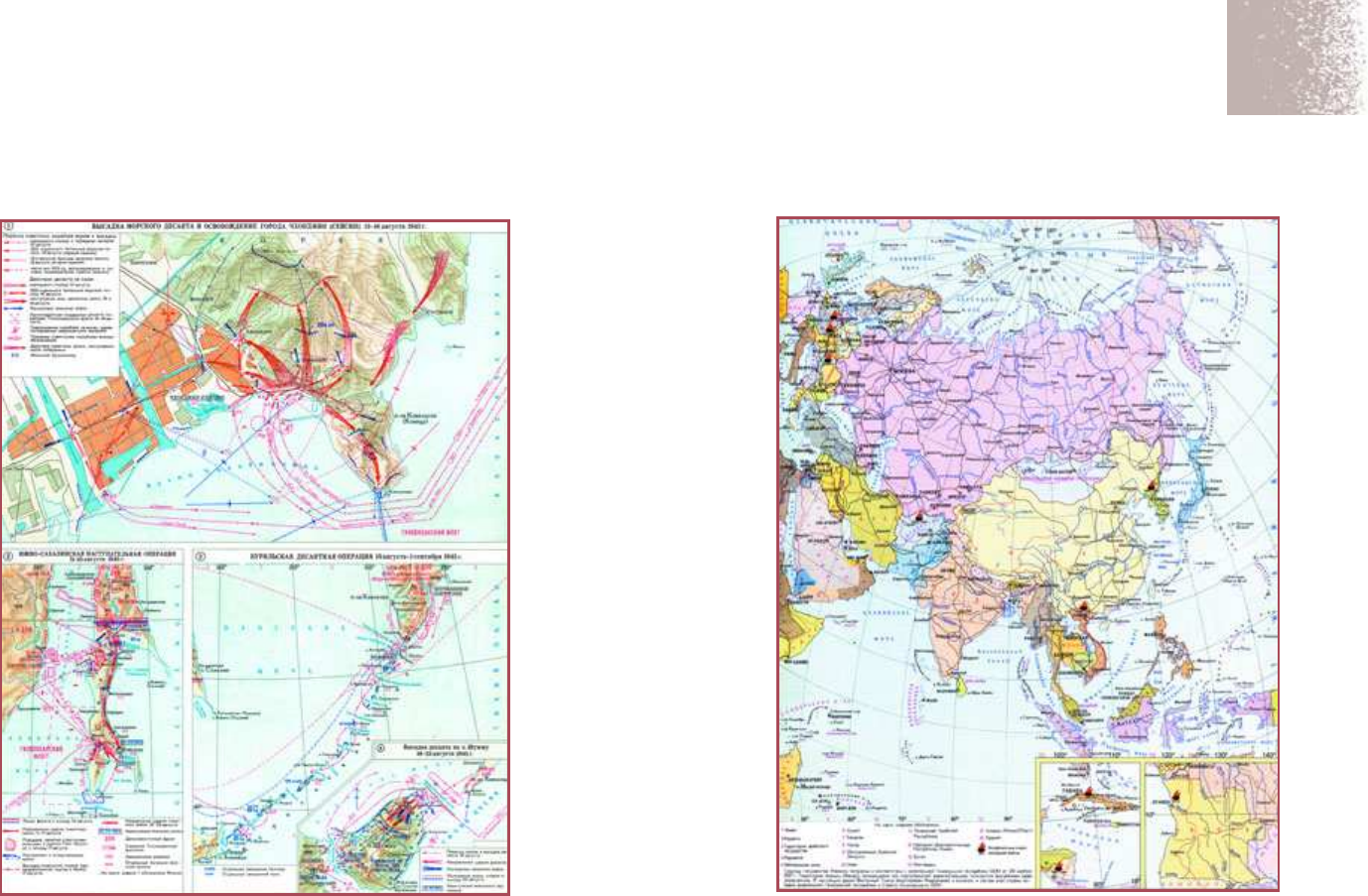

Советско-японская война 1945 года завершила Вторую мировую войну. Вступление

СССР в войну с Японией было частью союзнических обязательств Советского Союза

перед партнерами по антигитлеровской коалиции (Приложение 2, табл. 62). В соответ-

ствии с решениями Крымской и Потсдамской конференций и после отказа Японии

выполнить требование союзников СССР по антигитлеровской коалиции о безогово-

рочной капитуляции Советский Союз денонсировал пакт 1941 года о нейтралитете

и 8 августа объявил войну Японии.

В результате стремительного наступления советских войск при поддержке монголь-

ской армии в период с 9 августа по 2 сентября 1945 года была разгромлена японская

Квантунская армия, освобождены территории и население Северо-Восточного Китая,

Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов (карты 2.5.24; 2.5.25).

Вступление Советского Союза в войну против Японии ускорило окончание Второй

мировой войны. Проигравшая войну Япония передала СССР Южный Сахалин и Ку-

рильские острова. В ходе Второй мировой войны союзникам по антигитлеровской ко-

алиции удавалось успешно решать вопросы сотрудничества, несмотря на наличие се-

рьезных разногласий. Однако после ее окончания эти разногласия начали нарастать.

Если после Великой Отечественной войны геополитический потенциал СССР оцени-

вался в 9,7 единицы, то после Советско-японской войны он упал до 6,8 единицы. Быв-

шие союзники начинали подготовку к новому противостоянию по линии «Восток – За-

пад». Оформление этого противостояния многие связывают с речью У. Черчилля

в Фултоне в 1946 году, а первым эпизодом холодной войны, едва не приведшим к но-

вой войне, стал берлинский кризис 1948–1949 годов.

Противостояние в годы холодной войны имело значительный идеологический

подтекст, однако коренным его основанием оставалось геополитическое соперничест-

во и стремление двух доминировавших полюсов — США и СССР — к расширению соб-

ственных сфер влияния в Европе и во всем мире (карта 2.5.26).

Эпизодами холодной войны помимо Берлинского кризиса были война в Корее, вен-

герские события, Суэцкий кризис 1956 года, война во Вьетнаме, Кубинский кризис

1956 года, арабо-израильские войны, война в Афганистане и целый ряд других

событий (Приложение 2, табл. 63—67).

Существенного влияния исход каждого из этих событий на геополитический по-

тенциал СССР не оказывал. Так, изменение этого показателя с 4,7 (по окончании Бер-

линского кризиса) до 7 единиц к моменту окончания войны в Корее скорее свидетель-

ствовало о прекращении ядерной монополии США, чем было итогом конкретных со-

бытий. В целом геополитическая мощь СССР после Второй мировой войны колеба-

лась у отметки 6,5 единицы. Война в Афганистане привела к падению международно-

го престижа СССР и стала предвестницей процессов, которые в 1991 году привели

к распаду Союза (Приложение 2, табл. 68).

После распада СССР Россия, фактически вернувшаяся к географическим очертани-

ям XVII века, снизила свой геополитический потенциал до 3,4 единицы.

160 161

Карта 2.5.17. СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА (1939—1940)

Возможная в дальнейшем трансформация геопо-

литического статуса России рассмотрена в следую-

щей главе. Если в табл. 69 (Приложение 2) изложены

предполагаемые конфигурации геополитического

окружения России (рассматривались только ключе-

вые центры силы), то в табл. 2.3.1 приведены расчет-

ные значения ее геополитической мощи, сделанные

на основании разработанных сценариев развития

России.

Эти факторы стратегической матрицы подробно

рассмотрены в следующей главе.

Эволюция системы власти и управления госу-

дарством

За три четверти последнего 400-летнего цикла ре-

жим государственной власти претерпел три фунда-

ментальные перемены. Они были связаны с форми-

рованием имперских структур власти Петром Вели-

ким, событиями 1917 и 1991 годов. За это время было

убито четыре императора и три царевича. Из «ти-

шайшего» Московского царства страна преобразова-

лась в могучую европейскую империю, продержалась

300 лет и потерпела геополитическую катастрофу.

Вновь, как это было и в предшествующих 400-летних

циклах, это произошло на их финальных фазах.

Дадим краткий обзор динамики государственного

управления.

Петр Великий стал первым российским императо-

ром. Младший сын царя Алексея Михайловича от вто-

рого брака (с Натальей Нарышкиной), до 1698 года

он формально разделял власть со своим сводным бра-

том Иваном V. В первые годы царствования против-

ники Петра I группировались вокруг его старшей сес-

тры царевны Софьи и бояр Милославских.

Первое стратегическое решение Петра I — подав-

ление стрелецкого восстания 1689 года и заточение

царевны Софьи в Новодевичий монастырь — опреде-

лило последующие его действия, в том числе одобре-

ние вынесенного Сенатом приговора по делу его сы-

на, царевича Алексея.

Петр I все свои усилия направил на укрепление еди-

ной власти. Для этого были созданы Сенат, коллегии,

органы высшего контроля, а страна — разделена на гу-

бернии по реформе 1708–1715 годов. Этому же способст-

вовало строительство Петербурга и перенесение в него

столицы. Россия была провозглашена империей, что

возвысило ее по сравнению с европейскими странами.

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2

162 163

Карта 2.5.18. ПОДГОТОВКА И ПЛАН ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР

(ПЛАН «БАРБАРОССА»). ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА АГРЕССОРА

25°10° 25° 30°30° 20°

62345

Г

В

50°

40°

60°

40°

50°

Е

45°

40° 45°35°

6

7

45

Карта 2.5.19. СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

(19 ноября 1942 — 2 февраля 1943 года)

40°

42°

1

2

3

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2

164 165

Карта 2.5.20. КУРСКАЯ БИТВА. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

(12 июля 1942 — 23 августа 1943 года)

Карта 2.5.21. БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

(16 апреля — 8 мая 1945 года)

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2

166 167

Карта 2.5.22. ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА ФАШИСТСКОГО

БЛОКА в ЕВРОПЕ в 1942 году

10° 20°

30°

0° 10°

6

2345

В

Г

Б

55°

40°

Г

В

55°

40°

Любопытно, что для Китая наша страна сохраняла импер-

ский статус (государство Го) до 1991 года [78].

Петр выдвигал на важнейшие должности активных,

стратегически мыслящих людей, невзирая на их проис-

хождение или национальность, активно привлекал

в Россию иностранных ученых, инженеров, военачаль-

ников.

С концептуальной точки зрения Петр I использовал

в русских условиях опыт западноевропейских стран в во-

енном деле, в развитии промышленности, торговли,

культуры. Петр I сознательно стремился создать эффек-

тивное государство. Он действительно «предельно чет-

ко понял», что это невозможно до тех пор, пока «остает-

ся неразрешенной девальвирующая самодержавие…

проблема несоответствия фактически беспредельного

царского суверенитета крайне примитивным способам

его употребления» [79]. Оценивая деятельность Петра I,

важно отметить, что его реформы расчистили путь для

более интенсивного экономического, военного и куль-

турного развития страны. При всех издержках режима

Петра I нужно помнить о его фанатичной работе во имя

укрепления государства. Как писал он сам, «…все то, что

вред и убыток государству приключить может, суть пре-

ступление» [80]. Преобразования, проводимые Петром I

(выдвижение на первый план служилого дворянства

и чиновной бюрократии, ликвидация патриаршества,

утрата церковью политической самостоятельности), вы-

звали недовольство боярства и церковных иерархов. От-

ветом на многочисленные насильственные нововведе-

ния и усиление налогового бремени стали восстания го-

рожан и солдат в Астрахани в 1705–1706 годах, казацко-

крестьянское восстание на Дону, Украине и в Поволжье

в 1707–1708 годах.

Несмотря на титанические усилия, Петр I не оставил

после себя надежной и устойчивой системы государствен-

ного управления. По сути на 20 лет страна оказалась без

единого правителя. Екатерина I Алексеевна (урожденная

Марта Скавронская), российская императрица с 1725 года,

вторая жена Петра I, была после его смерти возведена на

престол. Но фактически страной управлял светлейший

князь Меншиков, который в конце концов потерпел пора-

жение в многоходовой интриге, уступив пальму первенст-

ва в борьбе за влияние на наследника престола, внука

императора — Петра II — сначала князьям Долгоруковым,

а затем Остерману.

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2

168 169

Карта 2.5.23. ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА СССР в период

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 годов

10°

40° 50°

20°

30°

51

2

3

4

60° 70°76

80° 90°98

Г

В

50°

60°

40°

Во время правления Анны Иоанновны, племянницы

Петра I, власть принадлежала ее фавориту Бирону. Это

был период засилья иностранцев, всеобщей подозри-

тельности, доносов, жестокого преследования инако-

мыслящих.

Елизавета I, дочь Петра I, возведена на престол гвар-

дией в результате дворцового переворота. В ее царство-

вание положительную роль в укреплении российской

государственности сыграли такие выдающиеся деяте-

ли, как П. И. и И. И. Шуваловы, братья Воронцовы,

А. П. Бестужев-Рюмин, М. В. Ломоносов.

Петр III Федорович был свергнут и убит в результате

переворота, организованного его женой, будущей им-

ператрицей Екатериной II. Вопреки национальным

интересам России заключил мир с Пруссией, что свело

на нет результаты побед русских войск в Семилетней

войне. Освободил дворян от обязательной военной

службы, издав Указ о вольности дворянства.

Екатерина II Алексеевна (урожденная Софья Фредери-

ка Августа Анхальт-Цербстская), российская императри-

ца, происходила из обедневшего немецкого княжеского

рода. В 1745 году стала женой великого князя Петра Федо-

ровича. Во время своего правления оформила сословные

привилегии дворян. Укрепила русское абсолютистское го-

сударство. Внутренняя политика отмечена чертами «про-

свещенного абсолютизма». Провела реорганизацию Сена-

та (1763), секуляризацию земель (1763–1764), упразднила

гетманство на Украине (1764). Возглавляла Уложенную ко-

миссию в 1767–1769 годах, созванную для разработки сво-

да законов Российской империи. Ее указы — Учреждение

для управления губерний (1775), Жалованная грамота дво-

рянству (1785) и Жалованная грамота городам (1785) —

способствовали укреплению экономики страны.

В период правления Екатерины II вспыхнуло казац-

кое крестьянское восстание под предводительством

Емельяна Пугачева. Подавлено правительственными

войсками под командованием А. В. Суворова.

Павел I, сын Петра III и Екатерины II, стремился про-

водить политику, полностью противоположную полити-

ке Екатерины II. По его мнению, ее действия ослабили

самодержавную власть. Павел выступал за утверждение

абсолютистской монархии. Издал указ о престолонасле-

дии, укреплявший единоличную власть императора.

Ввел в России военно-полицейский режим и полицей-

скими мерами преследовал оппозицию. Ограничил дво-

рянские привилегии и стремился дисциплинировать

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2

170 171

Карта 2.5.24. РАЗГРОМ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ. ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО

КИТАЯ И СЕВЕРНОЙ КОРЕИ (9 августа — 2 сентября 1945 года)

115° 180° 185°120° 125°

62345

140° 145°65

Г

В

45°

40°

Г

В

50°

45°

Д

40°

дворянство. Особый вопрос — его роль в деятельности

Мальтийского ордена, через который Павел пытался уста-

новить контроль над европейскими элитами. Убит

в результате дворцового переворота.

Александр I, старший сын Павла I, в начале правления

провел умеренно-либеральные реформы, разработанные

Негласным комитетом и М. М. Сперанским. В его царство-

вание Россия одержала победу над армией императора На-

полеона и стала одной из ведущих европейских держав.

Николай I, третий сын Павла I, вступил на престол по-

сле внезапной, возможно инспирированной, кончины

в Таганроге старшего брата Александра I. Это событие,

а также отречение от престола его старшего брата Кон-

стантина спровоцировали восстание декабристов, жесто-

ко подавленное властями. Важную экономическую роль

во времена Николая I сыграл Е. Ф. Канкрин, который про-

вел финансовую реформу, введя в качестве основы денеж-

ного обращения серебряный рубль. Тем самым была до-

стигнута бездефицитность государственного бюджета.

Однако консерватизм николаевского режима замедлил

развитие экономики. Поражение в Крымской войне

1853—1856 годов показало военную и экономическую от-

сталость России, дав импульс реформам, проведенным

уже сыном Николая I — Александром II.

Александр II под влиянием поражения в Крымской

войне 1853—1856 годов, в условиях создавшейся револю-

ционной ситуации отменил крепостное право. Провел

ряд реформ (земская, судебная, военная и т. п.), содейст-

вовавших развитию капитализма. Весьма значительны

были внешнеполитические достижения.

На жизнь Александра II был совершен ряд покушений

(1866, 1867, 1879, 1880). 1 марта 1881 года он был убит на-

родовольцами.

Царствование Александра III, второго сына Алексан-

дра II, отличалось стабильностью, заметно выросла эко-

номика.

Николай II стал последним российским императором.

Реформы П. А. Столыпина и С. Ю. Витте могли упрочить

государственную власть, но не были доведены до конца,

а вступление России в Первую мировую войну создало

чрезмерные риски для социальной стабильности. В ходе

Февральской революции 1917 года Николай II отрекся от

престола, и в 1918 году с санкции большевистского руко-

водства был расстрелян вместе с семьей в Екатеринбурге.

1917 год стал завершающим для 80-летнего цикла, на-

чавшегося в конце 30-х годов XIX века. Подводя итог дан-

ному циклу, можно сделать вывод о том, что основной

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2

172 173

Карта 2.5.25. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЮЖНОГО САХАЛИНА, КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ,

г. ЧХОНДЖИН (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

Карта 2.5.26. ОСНОВНЫЕ КОНФЛИКТНЫЕ ОЧАГИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ РР ХХ ДД ЛЛ ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ ВВ ОО ЛЛ НН ЫЫ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ

глава

2