Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

161

представителей знати и пополняя его выходцами из простого народа, на что указывают

многочисленные надписи ([19] 2, с.208). Кроме того, он порвал также и с традиционной

религией, запретив культ бога Амона (в честь которого получил свое первоначальное имя)

и введя культ нового бога, бога солнца Атона.

Фактически, борясь с религией, Эхнатон боролся и со жреческой олигархией,

власть которой в Египте приняла уродливые формы. Именно жрецы были в основном

организаторами дворцовых переворотов, устранявших неугодных им фараонов, и именно

жрецы был основными получателями добычи, захваченной фараонами во время военных

походов. Львиная доля рабов передавалась фараонами жречеству, для него фараоны

строили огромные величественные храмы, жречество также аккумулировало в своей

собственности огромные земельные владения. Особенно выделялись жрецы бога Амона,

считавшегося главным богом, которые, как пишут Д.Брестед и Б.Тураев, «составляли в то

время богатую и могущественную корпорацию». Именно против них и против их

гигантской власти была в первую очередь направлена религиозная реформа Эхнатона.

«Жречество, - пишут далее историки, - включая и корпорацию Амона, лишилось своих

владений, официальное служение различным богам прекратилось по всей стране, и их

имена были стерты всюду на памятниках, где только их могли найти. Преследование

Амона было особенно ожесточенным. Не было пощажено при этом и фиванское

кладбище: ненавистное имя Амона было стерто в гробницах предков всюду, где его

находили вырезанным на камне. … Даже статуи предков нового фараона, включая и его

отца, не встретили к себе лучшего отношения; напротив, так как имя Аменхотепа III

заключало Амона, то молодой царь счел себя вынужденным стереть имя собственного

отца, чтобы имя бога не встречалось больше написанным огромными знаками во всех

фиванских храмах» ([9] с.353). Фараон изменил и собственное имя – вместо Аменхотепа

IV он стал называть себя Эхнатоном, в честь нового бога Атона.

Жрецы в Древнем Египте представляли собой одну из разновидностей

олигархической власти

1

. Поэтому смысл борьбы фараона и с чиновничьей олигархией, и

со жреческой олигархией, включая конфискацию ее земель, я полагаю, после всего

написанного выше, Вам должен быть понятен. Менее понятна, наверное, религиозная

революция, совершенная Эхнатоном. Действительно, какой смысл был в такой

непримиримой борьбе с традиционной религией, да еще сопровождавшейся

уничтожением имени собственного отца и других предков? Если говорить коротко, то

смысл ее сводился к следующему. Фактически речь шла не о простой религии (о чем, как

правило, забывают упомянуть историки), а об еще одной разновидности сатанинского

культа, который в эту эпоху насаждался уже не гиксосами, а жрецами бога Амона при

попустительстве или с согласия фараонов XVIII династии.

Бог Амон был до начала Нового царства ничем не примечательным

второразрядным богом, почитавшимся в основном лишь в Фивах и еще в нескольких

городах Египта. Но благодаря тому, что Фивы и фиванское жречество помогло Яхмосу I

одержать победу над гиксосами, после того как гиксосы и их бог Сет (Сатана) были

свергнуты, главным богом Египта стал фиванский бог Амон. Поначалу он просто заменил

собой культ традиционного главного египетского бога (которого ранее называли Птах, а

затем Ра), он изображался в виде обычного человека, иногда сидящего рядом с богиней-

матерью (богиня Маат или Мать).

Но затем все изменилось: где-то в конце XVI в. – начале XV в. до н.э. прежнего

бога Амона фактически подменили другим богом, оставив лишь прежнее название

2

.

1

Хотя, наверное, не все жрецы, а какая-то их часть, накопившая много имущества и приобретшая большую

власть.

2

Как полагают историки, это произошло после завоевания Египтом Кушитского царства в Нубии (около

1520 г. до н.э.). Главный бог кушитов изображался в виде барана или в виде человека с бараньей головой, на

основании чего египетские жрецы начали утверждать (или постепенно внушили египтянам), что это и есть

правильное изображение главного бога Амона [17].

162

Амона начали изображать как человека с головой барана, либо как человека с длинной

козлиной бородкой и рогами. Кроме того, поскольку козлы и бараны считаются очень

похотливыми животными, то Амона нередко стали изображать с эрегированным пенисом

и с плетью в руке, которая заменила прежний символ власти (скипетр). Все эти древние

изображения Амона имеются в главном храме Амона-Ра в Карнаке в Египте и во многих

музеях мира.

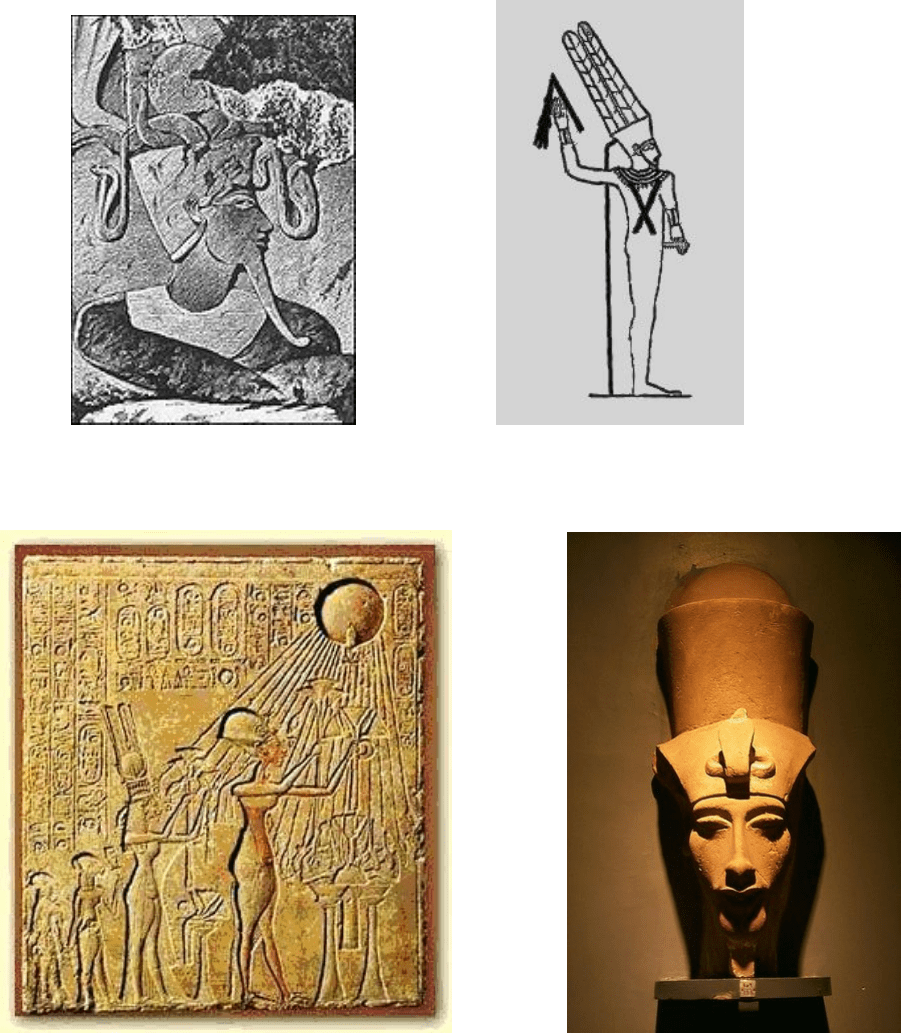

Древнеегипетские изображения бога Амона: слева - с рогами, козлиной бородкой и змеями,

справа - с эрегированным пенисом и плетью. Источник: [17]

Древнеегипетские изображения Аменхотепа IV (Эхнатона) и его семьи: слева - с

«козлиными» ногами (по анатомическому строению это ноги какого-то животного),

справа - с «козлиными» чертами лица.

Преобладающая версия среди историков сегодня состоит в том, что Эхнатон в

действительности выглядел совсем не так, как его обычно изображали (человека с такими

уродливыми чертами просто не могло быть), а это был такой принятый в то время «способ

изображения фараонов».

163

Поэтому задолго до начала царствования Аменхотепа IV Амон из бога-творца и

покровителя людей превратился в баранообразное или козлинообразное существо,

упивающееся властью, богатством и похотью, культ которого повсюду насаждался

жрецами

1

. Даже самих фараонов, которые считались земным воплощением Амона,

изображали в этот период в виде козлинообразных существ с козлиными ногами и

козлиными чертами лица (о чем свидетельствуют некоторые сохранившиеся статуи и

изображения Аменхотепа IV).

Против всего этого и восстал Аменхотеп IV (Эхнатон). Но поскольку в Египте к

тому времени развелось множество таких сомнительных богов, то он отменил вообще

всех богов и заменил их одним богом солнца Атоном, который был фактически не чем

иным, как старым главным богом Египта, богом солнца Ра, но с новым именем.

И судя по всему, у этой религиозной реформы нашлось много последователей – так

много, что впоследствии ее невозможно было совсем отменить, хотя после смерти

Эхнатона жрецы предали фараона-революционера анафеме, и упоминания о нем были

стерты из официального списка фараонов. Несмотря на то, что новый бог солнца Атон

был низвергнут, а старый бог Амон был восстановлен жрецами в качестве главного бога

Египта, но фактически жрецы были вынуждены смириться с религиозной революцией

Эхнатона. Они отказались от прежнего «козлиного» бога, объединили двух богов: Амона

и бога солнца Ра, - в одного бога Амона-Ра, сделали его главным богом и придали ему

благообразный вид, вполне соответствующий главному богу Египта [17].

Древнеегипетский бюст Аменхотепа IV (Эхнатона) с нормальными чертами лица (Лувр).

А вот совершенно нормальный фараон Аменхотеп IV–Эхнатон: ничего «козлиного» в нем уже

нет.

Политику Эхнатона в целом можно расценить одновременно как попытку

осуществить духовную революцию (борьба с культом, пропагандирующим богатство,

власть и похоть) и как попытку борьбы с коррупцией (борьба со жреческой и чиновничьей

олигархией), которая усиливалась в Египте в течение XVIII династии. Этим же целям

служил и его отказ от грабительских походов. Ведь такие походы в первую очередь

способствовали развращению правящей верхушки, ее духовной деградации и нарастанию

коррупции.

Некоторые преемники Эхнатона продолжали его линию по борьбе с коррупцией.

Так, бывший сподвижник и помощник Эхнатона, фараон Харемхеб, правивший в конце

XVIII династии, в течение всего своего царствования энергично вел борьбу с коррупцией

среди чиновников. В частности, он ввел суровые законы против чиновничьих

злоупотреблений. Сборщик налогов, признанный виновным в вымогательствах среди

населения, согласно этим законам, приговаривался к отсечению носа и изгнанию в Джару,

город, затерянный в песках Аравийской пустыни. Он также боролся с произволом со

1

Бог в виде барана, козла или быка символизировал также богатство, поскольку главным богатством в

древности являлся скот.

164

стороны армии, которая постоянно грабила крестьян, отнимая у них шкуры и

продовольствие, и следил за тем, насколько справедливо ведут дела его визири и судьи

([9] с.388-389).

Однако вряд ли меры, предпринимавшиеся двумя фараонами, могли изменить

наметившуюся тенденцию. Армия потому и грабила египетских крестьян, что привыкла

во время военных походов избивать и грабить население империи, и уже не могла

избавиться от укоренившейся привычки. А чиновники и судьи потому и вымогали деньги

у населения, что правящая верхушка лишь в последнюю очередь думала о его

благополучии, а в первую очередь упивалась той властью и богатством, которого она уже

достигла и культу которого она поклонялась. Поэтому при новой XIX династии (1306-

1197 гг. до н.э.) мы видим опять и возобновление бесконечных грабительских походов, и

насаждение сатанинских культов. Как уже было сказано, жрецы после религиозной

революции Эхнатона были вынуждены отказаться от культа «козлиного» бога Амона и

заменить его благородным богом Амоном-Ра. Однако фараоны XIX династии, едва придя

к власти, опять начали, как когда-то гиксосы, пропагандировать культ бога Сета (Сатаны).

Его именем были даже названы несколько фараонов этой династии: Сети I, Сети II,

Сетнахт. Бога Сета опять начали причислять к числу главных богов Египта, в его честь

сооружались храмы и монументы, совершались человеческие жертвоприношения

1

, а один

из полков в армии фараона Рамсеса II (1290-1224 гг. до н.э.) считал Сета своим богом-

покровителем [17]. Разумеется, когда армия считает своим покровителем Сатану, то от нее

трудно ожидать нормального человеческого отношения к простому народу.

В целом политика Египта в эту эпоху мало отличалась от эпохи Тутмоса III и его

преемников – такие же частые грабительские походы и вереницы рабов, пригоняемых в

Египет, такое же гигантское строительство дворцов и храмов и такая же пропасть между

неимоверным богатством немногих и ужасающей нищетой, бедствиями и лишениями

остальных. В эпоху XVIII и XIX династий египетская верхушка жила в такой

умопомрачительной роскоши, какой Египет не видел на протяжении всей своей

предыдущей истории, и какую еще очень долго не увидит после этого. «Роскошь и

показная жизнь столицы, - пишут Д.Брестед и Б.Тураев, - сменили древнюю сельскую

простоту и ее устойчивые исконные добродетели. Начиная с фараона и кончая самым

скромным писцом, это изменение сказывалось даже в костюме. Простой льняной

передник от бедер до колен, которым некогда довольствовались все, не исключая и царя,

заменился сложным костюмом с длинным плиссированным подолом и богатой туникой с

длинными рукавами. Вместо непритязательной головной прически древней эпохи

появился тщательно завитой парик, спускавшийся до плеч, а некогда голые ноги оделись в

изящные сандалии с заостренными и загнутыми кверху носками» ([9] с.331)

2

.

Многочисленные дворцы, принадлежавшие не только фараону, но и видным

вельможам, были отделаны и обставлены с исключительной роскошью. «Бесчисленные

произведения прикладного искусства, - пишут историки, - наполняющие теперь

европейские музеи, показывают, с каким бесконечным великолепием и изысканной

красотой обставлялся и украшался царский дворец. Великолепные сосуды из золота и

серебра с фигурами людей и животных, растений и цветов по краям сверкали на царском

столе посреди хрустальных кубков, стеклянных ваз и серых фарфоровых сосудов,

украшенных бледно-голубыми рисунками. Стены были покрыты ковровыми тканями,

столь тонкой работы и столь изысканными по окраске и рисунку, что знатоки признают их

нисколько не уступающими созданиям наилучших современных мастеров …

Утонченностью своего искусства эта эпоха напоминает век Людовика XV…» ([9] с.340-

341). Свои дворцы были не только у фараона и вельмож, но даже и у некоторых жен

1

Например, фараон Сети I после похода в Сирию-Палестину устроил праздничное шествие захваченных им

пленников в Фивах, во время которого несколько пленников были публично принесены в жертву ([9] с.395)

2

Вместе с тем, как отмечают российские историки, одежда, которую носил простой народ в эпоху Нового

царства, практически не изменилась по сравнению с предыдущими эпохами. ([19] 2, с.220)

165

фараона, а Аменхотеп III вырыл целое озеро длиной около 2 км, соединившее дворец его

жены Тии с его собственным дворцом, и «в день празднования двенадцатой годовщины

своей коронации он открыл шлюзы для его наполнения и поплыл по нему в барке со своей

женой, подобно тому, как мы это читаем в описании великолепных фантастических

празднеств в “Тысяче и одной ночи”, в дни неизменного Гарун-эль-Рашида» ([9] с.341).

«Пышные празднества, - пишут далее Д.Брестед и Б.Тураев, - стали теперь обычными в

Фивах и обогащали жизнь быстро растущей столицы калейдоскопической сменой картин,

которую можно сравнить только с подобными периодами в Вавилоне или в Риме эпохи

императоров» ([9] с.341).

Вся эта роскошь держалась на постоянном ограблении населения империи и

прилегающих стран, в основном в результате походов фараона и его армии. Часть

награбленного фараон всегда распределял среди своих вельмож. Например, один раз

среди ценных подарков, которые фараон подарил вельможам, были «колесницы из золота

и серебра, статуи из слоновой кости и черного дерева, ожерелья из всякого рода

драгоценных камней, военное оружие и изделия всевозможных ремесленников,

состоявшие из 13 статуй царя, 7 изображений монарха в виде сфинкса, 8 роскошных

ожерелий, 680 богато украшенных щитов и 230 колчанов изысканной работы, 360

бронзовых мечей и 140 бронзовых кинжалов – те и другие с насечками из драгоценного

металла – 30 жезлов из слоновой кости с набалдашниками из золота и серебра, 220 бичей с

рукоятками из слоновой кости и черного дерева, 7 искусно сделанных ларцов, множество

опахал, кресел, ваз и массы мелких предметов» ([9] с.331). Но особенно ценную часть

добычи составляли захваченные рабы, и их фараон также распределял среди вельмож, а

также среди жрецов. Так, Рамсес III за годы своего царствования (1190-1159 гг. до н.э.)

только храму Амона подарил свыше 62 тысяч рабов ([19] 2, с.196).

Все эти богатства, которыми упивалась египетская верхушка, несколько сотен

семейств, были лишь одной стороной медали, другой ее стороной были мучения и

страдания сотен тысяч ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей, в основном

крестьян или горожан Сирии, Палестины, Ливии и Нубии, которые и представляли собой

часть той самой «добычи», ради которой предпринимались бесконечные военные походы

фараонов. Как пишут российские историки, «пленников гнали связанными вместе

веревками за шеи, с руками, зажатыми в деревянные колодки или скрученными так, что

это вызывало невероятные мучения. Во второй половине Нового царства пленников

клеймили калеными печатями с царским именем» ([19] 2, с.185). Судя по всему, часть

угоняемых в рабство пленников просто умирала в дороге, не выдержав перехода в

колодках под палящим солнцем по пустыне, отделяющей Палестину или Ливию от

Египта.

Не менее жалким было положение простого народа самого Египта, который

постоянно грабила собственная армия, а чиновники и судьи незаконно вымогали деньги и

имущество, а то и забирали детей в рабство в счет неуплаты долга. Известен, например,

следующий факт. В царствование Рамсеса III, который продолжал строить огромные

храмы, дворцы и монументы, прославлявшие его величие, как пишут Д.Брестед и

Б.Тураев, «партия рабочих некрополя упорно добивалась получения месячины в 50

мешков зерна. Месяц за месяцем должны они прибегать к крайним мерам, влезая с

подведенными животами на стену некрополя и угрожая напасть на хлебный амбар, если

им не дадут пищи. Услышав в ответ от самого визиря, что сокровищница пуста, или

обманутые лживыми обещаниями какого-нибудь доверенного писца, они, по-видимому,

вновь вернулись к работе и вновь терпели голод, заставивший их бросить работу и

собраться с криком и гамом у конторы своего начальника с требованием выдать месячный

паек. Таким образом, в то время как бедняки, работавшие на государство, толпились

голодные у дверей опустевшей сокровищницы, хранилища богов ломились от статей

дохода, и Амон ежегодно получал более 205 000 мер зерна в виде подношений во время

одних лишь годичных праздников» ([9] с.478). Судя по всему, в последние столетия

166

Нового царства положение простого народа в Египте, даже формально свободного, мало

отличалось от положения рабов. Абсолютно бесправный, лишенный земли, которая

находилась в основном в собственности фараона, храмов и крупных землевладельцев,

подвергавшийся бесконечным грабежам и вымогательствам, косимый голодоморами и

болезнями, он постепенно вымирал. Поэтому крах египетской империи и самого

египетского государства был неизбежен.

5.5. Окончательный крах древнеегипетского государства и его причины

Почему-то многие историки-египтологи полагают, что население Египта в

древности составляло 7 миллионов человек и что оно не менялось в течение всей истории

Древнего Египта. Можно объяснить это только одним – историки-египтологи ничего не

хотят знать о демографии Древнего Египта и не читают того, что пишут их коллеги –

демографические историки. Если бы это касалось, конечно, только их самих, то пусть бы

и дальше они пребывали себе в невежестве на сей предмет, но это касается широкой

публики, которая читает их исторические труды. А потому придется заняться

опровержением данного заблуждения. Например, по оценке демографического историка

Валек-Чернеки, население Египта в 525 г. до н.э. составляло 20-25 млн. человек, в 50 г. до

н.э. - 12-13 млн. и в 75 г. н.э. - 7,5 млн. человек ([216] p.307). Далее, согласно уже вполне

достоверным современным данным, в начале XIX в. н.э. население Египта составляло

всего лишь 3 миллиона человек, к 1911 г. выросло до 11 миллионов и к 1966 г. – до 30

миллионов человек. Таким образом, всего лишь за полтора столетия население Египта

выросло в 10 раз, и это, отмечает демографический историк Т.Холлингворт, произошло

без каких-либо существенных изменений в технологиях ведения сельского хозяйства в

Египте и без какой-либо масштабной ирригации бассейна Нила ([216] p.307). С другой

стороны, по оценке демографического историка Г.Хамдана, население египетской

Александрии составляло 600 тысяч человек в 641 г. н.э. и всего лишь 100 тысяч человек в

860 г. н.э., сократившись за два столетия в 6 раз ([216] p.308). А затем этот величайший

город Средиземноморья вообще исчез, и к сегодняшнему дню от него сохранились лишь

фундаменты зданий под толщей песка.

Как видим, население Египта от одного столетия к другому изменялось очень

значительно – в 10 раз. И это касается не только Египта, но и всех других стран, чему

выше уже приводилось множество свидетельств и фактов. Крах государств в прошлом

почти всегда был связан со значительным сокращением населения, что мы видим на

примере Западной Римской империи, Византии, империи Хань в Китае, Киевской Руси,

Хазарского каганата (см.: [60], п.5.3) и ряда других государств, прекративших свое

существование. Так, в течение только двух последних столетий существования империи

Хань в Китае, согласно официальным переписям, ее население сократилось в 8 раз (см.

выше). Численность населения на территориях Западной Римской империи, согласно

множеству имеющихся данных, к началу средних веков (VII-VIII вв.) могла сократиться

примерно в 50-100 раз по сравнению с эпохой ранней империи в I в. н.э. (см.: [59], глава

III).

По Древнему Египту, конечно, нет такого количества информации, какая есть по

античности. Но ряд имеющихся данных позволяет сделать вывод о том, что мы имеем

дело с таким же феноменом значительного сокращения населения. Например, в одном из

папирусов конца XIII в. – начала XII в. до н.э., вместе с описанием этого смутного

времени, дается такая характеристика положению в стране: «Страна египетская была

опустошена» ([43] с.63). Такую характеристику, данную неизвестным современником,

можно считать субъективной, но ее подтверждают целый ряд объективных свидетельств и

фактов, а факты, как известно – упрямая вещь. Например, в конце Нового царства мы

видим сильное обесценение земли в Египте – до каких-то смешных величин ([9] с.503), а

хорошо известно, что египетская земля всегда ценилась высоко, и ее было мало – узкая

167

полоса вдоль Нила. Единственной причиной такого обесценения земли могло стать

наличие в тот период множества пустующих земель. О том же самом говорит не

прекращавшееся в конце Нового царства просачивание на египетские земли соседних

народов – ливийцев и машуашей с запада, филистимлян и прочих народов с севера и т.д.

Причем, фараоны не только не препятствуют этому просачиванию, но и даже в какой-то

мере его поощряют, единственное, что их беспокоит - они хотят быть уверены, что

переселенцы подчинятся власти фараона и будут платить налоги. Так, когда в Сирию-

Палестину вторглась первая партия филистимлян со своими повозками, женами и детьми,

Рамсес III (1190-1159 гг. до н.э.) захватил их, привел в Египет и расселил там, очевидно,

на пустующих землях ([9] с.460-461). Когда в дельту Нила вторглись машуашы (один из

ливийских народов), то Рамсес III часть их перебил, а остальную часть – 2052 человека, из

числа которых 1/4 составляли женщины, и еще значительную часть составляли дети –

поселил в отдельных поселениях под началом своих «вождей», «предводителей лучников

и начальников племен» ([9] с.462). А во время правления XXI династии (1075-946 гг. до

н.э.) этот процесс приобрел уже совершенно неконтролируемый характер. Как пишут

Д.Брестед и Б.Тураев, «с запада Дельта мирным образом захватывалась ливийцами,

которые путем постепенного переселения достигли того, чего не удалось им сделать

посредством воинственного вторжения» ([9] с.505). Все это сильно напоминает

расселение варваров на пустующих землях Западной Римской империи в конце

античности, и причиной его могло быть только наличие множества пустующих земель.

Кстати говоря, хотя пленников в конце Нового царства по-прежнему называли

«рабами», но сам характер их расселения отдельными поселениями во главе со своими

«вождями» и под защитой своих «лучников», какое мы видим при Рамсесе III, говорит о

том, что, как и в поздней Западной Римской империи, речь шла уже не о рабах в обычном

понимании этого слова, а о крепостных крестьянах. Причиной такой трансформации

рабов в крепостные всегда была сильная нехватка рабочих рук. Рабы, работавшие в цепях

и колодках под плетью надсмотрщика, очень быстро умирали, и продолжать изводить

население таким безобразным способом в период резкого его сокращения и сильного

дефицита рабочих рук было непозволительной роскошью. Поэтому рабы фактически

превращались в крепостных со своим хозяйством и семьями. Это хорошо известно по

опыту Западной Римской империи, где незадолго до ее падения даже латинское слово

servus (раб) изменило свое значение и стало означать не раба, а крепостного, и с тех пор

во всех европейских языках слово serf (servo) употребляется только в значении

«крепостной». Таким образом, фактическое превращение египетских пленников из рабов

в крепостных крестьян также свидетельствует о значительном сокращении населения в

Египте в конце Нового царства.

Наконец, о масштабном демографическом кризисе свидетельствует и хроническая

слабость Египта, начавшаяся уже в правление Рамсеса III и продолжавшаяся затем в

течение нескольких столетий. У Египта не было никаких сил – ни военных для удержания

под своей властью зарубежных владений своей империи, ни политических для удержания

египетского государства от распадения на множество отдельных провинций (номов), ни

денег в казне даже на необходимые вещи. Доходило до абсурда. Так, в конце XII в. до н.э.

египетский посол был послан в финикийский Библ за деревом для Египта, но денег у него

было слишком мало для такой покупки, и ему дали задачу получить дерево как бы в долг,

путем напоминаний правителю Библа о великом прошлом Египта. Но никакие

напоминания о великом прошлом не помогли - посол лишь напрасно потратил время и

вернулся ни с чем – без денег ему в Библе никто ничего не дал ([9] с.492). По-видимому,

этот посол Египта был не единственным, кто хотел что-то получить задаром, потому что

вскоре после этого целая группа египетских послов была арестована в Библе местным

правителем и 17 лет пробыла там в заключении, пока все послы не умерли ([9] с.491).

Возможно, таким путем местный правитель пытался прекратить попрошайничество со

стороны Египта. Но каковы бы ни были причины этого ареста послов, это свидетельствует

168

о глубочайшем презрении, с которым относился к Египту в конце XII в. до н.э. город,

который еще не так давно входил в состав египетской империи и платил Египту

регулярную дань. Вряд ли правитель Библа позволил бы себе столь презрительное

отношение, если бы существовала хоть какая-то опасность того, что Египет смог бы в

обозримом будущем прислать в Библ армию возмездия

1

. Очевидно, такой опасности уже

не существовало, о чем правитель Библа, надо полагать, прекрасно знал. Ведь, как

указывают российские историки, египетская армия уже в XIII веке до н.э. набиралась в

основном из наемников-иностранцев – ливийцев, эфиопов, шерданов ([19] 2, с.199), что

также, по-видимому, было следствием катастрофического сокращения египетского

населения. Но содержание армии наемников-иностранцев требует больших денег. А в

конце XII в. до н.э., как видно из приведенного выше примера, денег у Египта не было

даже для покупки дерева - так откуда они у него могли взяться для содержания

значительной наемной армии или, тем более, для организации дорогостоящей военной

экспедиции. Поэтому начиная с этого времени мы не видим у Египта ни армии, ни

военных экспедиций.

И эта слабость Египта продолжалась в течение, по меньшей мере, четырех

последующих столетий. Так, в XI в. Египет фактически распался на несколько частей, как

это уже было однажды в конце Древнего царства. В дальнейшем, в X-VIII вв. до н.э.,

Египет оказался под властью ливийцев, которые сначала расселились по всему нижнему

Египту, а затем беспрепятственно захватили власть над всей страной. При этом все

попытки создания в стране единого государства были безуспешными – Египет продолжал

разваливаться на все более мелкие квази-государства, во главе каждого из которых стоял

ливийский правитель ([19] 2, с.240-241). А после этого, в VIII-VII вв. до н.э. Египет

оказался под властью нубийцев. И за все эти 400 лет иностранного ига не наблюдалось

каких-либо попыток сбросить это иго и образовать собственное национальное

государство. Мы видим, таким образом, полное военное, экономическое и политическое

бессилие Египта как государства и как нации, продолжавшееся в течение 5 столетий. А

следовательно, речь идет о не о временной слабости, вызванной какими-то случайными

или субъективными обстоятельствами, а о хроническом бессилии, единственной

причиной которого в ту эпоху могло быть только значительное сокращение населения.

Наконец, об этом же говорит и общий полнейший упадок культуры Египта в этот период,

признаваемый всеми историками-египтологами: архитектуры, скульптуры, живописи,

литературы, языка и т.д.

Можно даже попытаться установить примерную численность населения Египта в

конце Нового царства. Так, в одном из папирусов эпохи Рамсеса III (1190-1159 гг. до н.э.)

приводятся данные, касающиеся размеров собственности храмов Египта. В частности,

согласно этим данным, в собственности храмов находилось 750 тысяч акров земли, что

составляло примерно 14,5% всей обрабатываемой земли Египта, и 107 тысяч «рабов» ([9]

с.472). Очевидно, в данном случае речь идет не о рабах, а о крепостных, о чем уже было

сказано, так как рабов как таковых уже не стало, а, судя по всему, подавляющая часть

населения превратилась в крепостных, как и в Западной Римской империи незадолго до ее

краха

2

. Это подтверждает и тот факт, что, как указано в папирусе, храмы владели 169

«городами» или поселениями (очевидно, теми самыми, где и жили эти 107 тысяч

крепостных «рабов»), что также указывает на феодальный характер отношений,

характерный для эпохи феодализма и крепостного права

3

. Поэтому мы с полным

1

Убийство или пленение послов считалось в древности очень тяжким оскорблением. Известно немало

случаев, когда такие действия становились причинами войн.

2

Даже в предыдущем (XIII) столетии мы видим, что евреи, жившие в Египте «в рабстве», вовсе не являлись

рабами в классическом понимании. У них были собственные дома и участки земли для обработки, они

брали деньги в долг у египтян (который надо было отдавать), но при этом были лишены права покинуть

место проживания. То есть, по всем признакам они являлись не рабами, а крепостными.

3

Только при феодализме мы видим ситуацию, когда города или крупные поселения, вместе с окружающими

их землями, являются собственностью крупных землевладельцев (см. Раздел 3).

169

основанием можем считать, что эти 107 тысяч «рабов» и были на самом деле тем

крестьянским населением, которое жило и трудилось на 14,5% египетских земель,

принадлежавших храмам. Соответственно, численность всего крепостного населения

Египта могла составлять в ту эпоху 107 000 : 14,5 х 100 = 740 000 человек, а все население

– скажем, порядка 1 миллиона человек. Это, конечно, совсем немного, поскольку в период

наивысшего расцвета Египта при наличии развитой ирригационной системы его

население вполне могло достигать 20-30 миллионов человек, как это было в более

позднюю эпоху. Но, судя по всему, в течение XII-XI вв. население страны еще более

уменьшилось, что позволило ливийцам беспрепятственно селиться на землях Египта и

захватить власть над всеми египетскими провинциями (номами).

В чем причины значительного сокращения населения Египта к концу Нового

царства? Мы этот феномен уже видели на примере ряда других государств, поэтому

можем понять его причины. В Египте эпохи империи мы видим все основные признаки

кризиса коррупции, который начался, по-видимому, еще при XVIII династии фараонов.

Об этом свидетельствует, прежде всего, умопомрачительный разрыв между роскошью

правящей верхушки и нищетой населения (см. выше), а также постепенная концентрация

собственности в руках олигархии. Например, одной лишь корпорации жрецов Амона в

конце Нового царства принадлежало около 10% всей пахотной земли в стране, почти

полмиллиона голов скота, более 80 торговых судов и золотоносная область в Нубии, где

она вела собственную добычу золота ([9] с.475). Немало земельной и иной собственности

было и в руках других крупных землевладельцев. И хотя значительная часть земли в

Египте, по-видимому, по-прежнему находилась в собственности государства (фараона), но

это уже не помогало. Государство, в отличие от эпохи раннего Нового царства, перестало

осознавать, что оно обязано защищать население – мы видим, что уже в конце XVIII

династии армия, чиновники и судьи живут грабежом населения, которое они должны

были бы, наоборот, защищать от произвола торговцев и крупных землевладельцев. Как

пишут российские историки, в эту эпоху в Египте «о продажности должностных лиц

говорилось не только в сказках, но и в школьных поучениях» ([19] 2, с.212). И лишь

немногие фараоны конца XVIII династии как-то пытались противостоять коррупции

государства, а в XIX и XX династиях мы уже не видим и этого. Фараоны этих династий

были заняты в основном грабительскими походами и дележом награбленного, а также

ублажением своего тщеславия и смакованием чувственных удовольствий.

Например, монументам, воздвигнутым Рамсесом II (1290-1224 гг. до н.э.) в свою

собственную честь, по словам Д.Брестеда и Б.Тураева, «нет числа», строительство

грандиозных зданий и сооружений, прославлявших его собственное величие,

«совершенно превосходило по величине и протяжению все сделанное когда-либо его

предками» ([9] с.426). Что касается чувственных удовольствий, то, как отмечают

историки, «за столом фараона подавались редкости и деликатесы с Кипра, из страны

хеттов и амореев, из Вавилонии и Нахарины» ([9] с.429). А еще у Рамсеса II было столько

жен и наложниц, что они родили ему более 100 сыновей и, по меньшей мере, 50 дочерей,

причем, некоторых из своих дочерей он также сделал своими женами или наложницами

([9] с.442). Вот до чего любил чувственные удовольствия - ему уже не хватало рабынь, и

он принялся за собственных дочерей! И умер Рамсес II, как определили по его мумии, от

кариеса зубов, вызывавшего невыносимую зубную боль. А кариес раньше развивался

только у тех, кто ел много сладкого. Вот до чего человек любил чувственные

удовольствия – даже корчась и умирая от зубной боли, он не мог отказать себе в

сладостях! Зато интересы подданных были Рамсесу II совершенно безразличны. Предания

евреев, находившихся в то время в египетском рабстве, сохранили воспоминания о

страшных угнетениях во времена этого фараона, в том числе и в связи с принуждением

всего населения строить его огромные здания и монументы ([9] с.428).

170

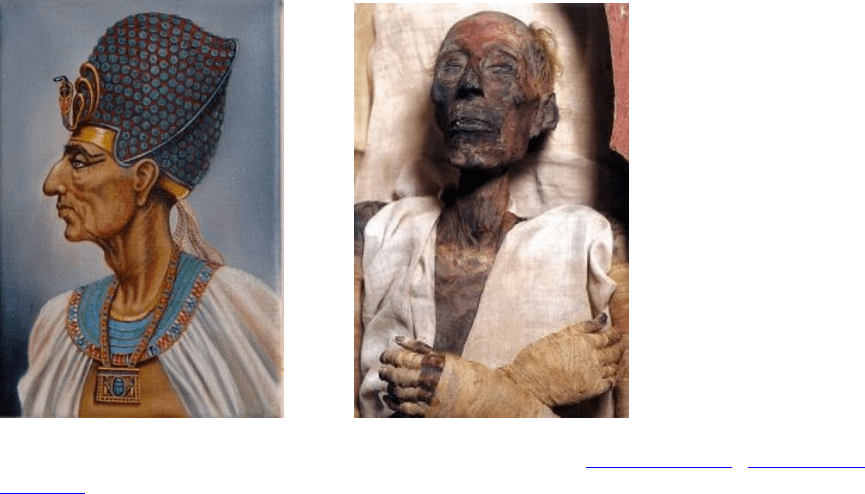

Древнеегипетская статуя и мумия Рамсеса II. Источники: www.newspot.ru; http://dream-

worlds.ru

Неотъемлемой чертой кризиса коррупции в конце Нового царства явилось также

падение нравов и общепризнанной морали, начавшееся наверху общества. Известно, что в

Древнем Египте существовало понятие инцеста, который был запрещен [17]. Но Рамсес II,

как видим, открыто пренебрегал этими устоявшимися моральными нормами, сделав своих

дочерей своими женами и наложницами, и это соответствовало той новой морали, которая

насаждалась сверху одновременно с распространением сатанинских культов Амона и

Сета, прославлявших богатство, власть и похоть. Свидетельством падения нравов

является также массовое разрушение Рамсесом II и другими фараонами XIX династии

зданий и памятников, воздвигнутых их предшественниками и использования материалов,

из которых те были сделаны, для своих собственных монументов ([9] с.425-426). Более

того, Рамсес II собственноручно вскрыл пирамиду фараона Сенусерта (!), и возможно, не

только ее, похитив хранившиеся там ценности; и его примеру в дальнейшем следовали

другие фараоны и крупные чиновники Египта ([9] с.489).

Падение нравов среди правящей верхушки выражалось также в яростной борьбе за

власть, в разгуле преступности и произвола. Почти непрекращающуюся борьбу за власть,

причем с использованием самых грязных методов, мы видим уже в конце XVIII династии,

после смерти Эхнатона (1365-1348 гг.). Молодой фараон Тутанхамон, муж дочери

Эхнатона, был убит знатью, едва успев занять трон и не достигнув даже 18-летнего

возраста. После его смерти молодая вдова должна была выбрать себе нового мужа,

который и стал бы новым фараоном. Судя по всему, за право стать ее мужем разгорелась

такая нешуточная борьба, что несчастная молодая царица написала два отчаянных письма

хеттскому царю, царство которого находилось в Малой Азии. В них она умоляла дать ей в

мужья одного из своих сыновей. «Я ни за что не возьму в мужья никого из своих

подданных, - писала она, - Я очень боюсь» ([20] с.46). И было чего бояться! Хеттский царь

прислал ей в мужья одного из своих сыновей, но не успел тот приехать, как его тоже

убила египетская знать ([20] с.46). А вскоре один из «женихов» по имени Эйе захватил

трон и сочетался браком с несчастной царицей, которая вскоре также была убита,

очевидно, самим новоиспеченным фараоном.

Сам Эйе, похоже, вскоре также был убит, его место занял другой претендент, и так

на троне сменилось несколько фараонов. Такую же борьбу за трон мы видим и в течение

следующих двух династий (XIX и XX). Уже упомянутый Рамсес II (1290-1224 гг. до н.э.)

также стал фараоном в результате насильственного захвата власти. Он сверг своего

старшего брата, который должен был наследовать трон после смерти отца Сети I. Затем