Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

151

Именно в конце эпохи феодальной раздробленности и в начале Среднего царства

1

,

как отмечают историки, желание сделать добро «маленьким людям» среди правителей и

чиновников встречалось очень часто ([9] с.172; [19] 2, с.7). Данную эпоху можно было бы

сравнить с эпохой позднего средневековья в истории Западной Европы (XI-XIV вв.), да и

само название «Среднее царство» напоминает европейские «средние века». Как пишут

Д.Брестед и Б.Тураев, основатель XI династии фараон Аменемхет I «организовал

феодальное государство, не отличавшееся существенно от того, которое мы находим в

позднейшей Европе» ([9] с.155).

В составе населения Среднего царства мы видим, с одной стороны, множество

крепостных крестьян, работавших на землях знати или фараона, и одновременно большое

количество свободных крестьян. По словам историков, «большая часть армии фараона

состояла в это время из свободных от рождения граждан среднего класса… Внизу

общественной лестницы находились безыменные крепостные “крестьяне”… трудовые

миллионы, на которых держалось земледелие страны» ([9] с.165, 168). В общем, мы видим

социальную структуру типичного феодального государства, но уже начавшего выходить

из состояния феодализма.

Восстановление единства страны в начале XI династии было для нее благом,

поскольку благодаря ему вновь начала восстанавливаться единая ирригационная система.

Так, при фараонах XII династии были проведены огромные работы по созданию

ирригационной системы Меридова озера. Это озеро, благодаря специальной системе

каналов, во время сезона дождей полностью наполнялось водой, а во время сезона засухи,

длившегося около 100 дней, вода из него сбрасывалась обратно в Нил, что удваивало

количество воды, пригодной для орошения полей ([9] с.191).

Однако новый период развития Египта принес и новые проблемы. Воссоединение

всех областей страны, включая ее морское побережье, под единой централизованной

властью привело к активному участию фараона и его вельмож в средиземноморской

торговле, а это, как и в эпоху Древнего царства, разожгло аппетиты фараонов к внешним

завоеваниям ([19] 2, с.31-33; [9] с.186-187). Безусловно, учитывая бедность и

относительную малонаселенность Египта в эпоху Среднего царства, только внешние

завоевания могли доставить фараонам то богатство и величие, которого им так хотелось.

Поэтому мы видим любопытный феномен – внутренне еще очень слабое, но внешне очень

грозное и воинственное государство, воюющее со всеми соседями и пускающееся в самые

опасные военные авантюры. Так, по словам историков, «Аменехмет I и его преемники

ведут практически беспрерывную череду завоевательных кампаний. Аменехмет I

снаряжал походы в Нубию, Ливию и приграничные азиатские области, вел борьбу за

подчинение местных правителей-номархов. На юге успехи этого воинственного фараона

были значительны и вылились в подчинение ряда областей Эфиопии, богатых золотыми и

медными рудниками» ([19] 2, с.49).

Правившие позднее фараоны XII династии совершали уже более дальние и

длительные военные экспедиции, в частности, в Сирию. Но как пишут историки, эти

кампании скорее напоминали «хищнические набеги», чем попытку планомерного

завоевания ([9] с.187). Однако такие «набеги» стали необходимым средством

существования государства или, вернее, его знати во главе с фараоном. «Как только, -

пишут российские историки, - энергия правителя переставала подталкивать рычаги

механизма бесперебойного поступления невольников и трофеев, внутреннее положение

Египта осложнялось…» ([19] 2, с.49).

В довершение этой картины внутренней экономической слабости и непрерывных

внешних войн и грабительских «набегов» следует указать также на широкое

распространение рабовладения. Рабами в эпоху Среднего царства были почти

исключительно захваченные в плен иностранцы, причем преимущественно женщины ([19]

1

Эпоха Среднего царства – это середина XXI в. - конец XVIII в. до н.э., период правления XI-XIII династий

фараонов. См схему III в начале следующей главы.

152

2, с.37-38), владение которыми не было столь чревато возможными мятежами, как рабами-

мужчинами. Приток рабов обеспечивался непрерывными войнами, при этом, как

указывают историки, после некоторых походов в Египет пригоняли десятки тысяч рабов,

в результате чего они стоили чрезвычайно дешево, а то и вовсе обходились бесплатно,

если речь шла об использовании вельможами для своих личных потребностей рабов

фараона ([19] 2, с.39). Дешевый рабский труд в эпоху Среднего царства, как и в другие

эпохи, способствовал очень быстрому обогащению знати и быстрому обнищанию

населения, благосостояние которого подрывалось системой рабовладельческих хозяйств.

Все эти процессы опять очень быстро привели к образованию новой олигархии в лице

фараонов и местной знати. Так, в эпоху XII династии, как отмечают российские историки,

местная знать стала вести «поистине царский образ жизни» а также начала мечтать о

«возможности независимого правления» ([19] 2, с.51). Археологические раскопки во всех

египетских городах того периода демонстрируют резкое различие между теми условиями

жизни, в которых жила знать, и основной массой городского населения, жившего в

нищете ([19] 2, с.45).

Итак, к концу Среднего царства мы опять видим в Египте сильную олигархию,

постепенно захватывающую экономическую и политическую власть в свои руки. Как

отмечают российские историки, исчезают к этому времени и надписи, рассказывающие о

том, как правители и чиновники защищали интересы простых людей ([19] 2, с.35).

Сочувствие к интересам «маленького человека» вновь выходит из моды.

Рост имущественного неравенства и усиление власти олигархии неизбежно

сопровождались подъемом классовой ненависти и массовыми восстаниями. «Подавление

мятежей номархами, - пишут российские историки об эпохе конца Среднего царства, -

стало в Египте обычным делом, причем склонными к неповиновению все чаще

оказывались не только невольники» ([19] 2, с.54). Среди надписей того периода можно

встретить упоминание о том, что номарх наказал «тысячи мятежников» ([19] 2, с.54) -

такой размах в ту эпоху приобрели народные волнения. Положение, очевидно,

усугублялось тем, что в Египте того времени, как и в Европе в конце феодальной эпохи,

существовали сословия, которые жестко разделяли людей на «избранных» и «изгоев»,

поэтому классовая ненависть добавлялась к сословной ненависти. К таким «изгоям» в

Египте можно было бы отнести, например, крепостных крестьян, прикрепленных к

участкам земли, а также ремесленников, прикрепленных к своим профессиям ([19] 2,

с.44), что лишало их возможности гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям

рынка и к уходу от кабалы, навязанной местным магнатом, в другую профессию или в

другой город. Все это приравнивало тех и других к положению рабов и создавало

возможности для всевозможных злоупотреблений и унижений со стороны знати. Наконец,

немалую роль мог сыграть также наплыв иностранных рабов, подрывавших нормальные

условия работы крестьян и ремесленников, а также широкое использование египетской

олигархией иностранцев (в частности, негров) в качестве наемных солдат ([19] 2, с.60) и в

качестве своих помощников и даже чиновников, что могло способствовать лишь еще

большему угнетению населения и антагонизму в обществе

1

. В сохранившемся с тех

времен литературном произведении - «Речении Неферти» - в котором описывается

произошедшая в Египте революция, в качестве основной меры, которая могла бы

ослабить социальное напряжение в обществе, предлагалось преодолеть засилье

иностранцев в стране ([19] 2, с.82).

В совокупности все эти обстоятельства могут служить объяснением тех страшных

потрясений и социальных бурь, которые обрушились на Среднее царство во время XIII

династии. За время этой династии (1789-1645 гг. до н.э.) на троне успело смениться по

меньшей мере 118 царей (!), то есть в среднем каждый из них правил всего лишь год с

1

Так, во время борьбы за власть в эпоху XIII династии в качестве претендентов на трон фараона

фигурировали два негра, которые были, очевидно, выдвинуты египетской знатью, и один из них, судя по

всему, был египетским военачальником ([9] с.209).

153

небольшим. Историки Д.Брестед и Б.Тураев сравнивают этот период с «веком 30 тиранов»

в Римской империи в III в. н.э. - см. главу III, п. 3.1 ([9] с.209-210). Как и «век 30 тиранов»

в Риме, этот период в Египте стал эпохой гражданских войн и социальных бурь. Вот какое

описание этому приводит В.Кузищин: «Правители новой, XIII династии (1789-1654 гг. до

н.э.) оказались не в состоянии решить проблему стабилизации внутренней обстановки в

стране. …недовольство народных масс вылилось в открытое народное восстание против

существующего строя и его властей. Яркое описание этого восстания рабов и бедняков

сохранилось в двух произведениях: в “Речении Ипусера”… и “Речении Неферти”…

“Смотрите, - говорит Ипусер, - огонь поднялся высоко, пламя его исходит от врагов

страны. Смотрите: свершились дела, которые, казалось, не должны свершиться. Царь

захвачен бедными людьми… Смотрите: было приступлено к лишению страны царской

власти немногими людьми, не знающими закона… Столица, она разрушена в один час”.

“Воистину, - продолжает Ипусер, - вскрыты архивы. Расхищены их податные

декларации. Рабы стали владельцами рабов. Воистину: чиновники убиты. Взяты их

документы… Поистине: писцы по учету урожая, списки их уничтожены. Зерно Египта

стало общим достоянием. Воистину: свитки законов судебной палаты выброшены, по ним

ходят на перекрестках. Бедные люди сламывают их печати на улицах”» ([43] с.46-47).

Как это очень часто бывает, социальными потрясениями и гражданскими войнами

в Египте в конце Среднего царства воспользовались иностранные захватчики,

захватившие Верхний Египет и правившие им в период с 1675 по 1554 гг. Они вошли в

историю под именем гиксосов и образовали XV и XVI династии египетских фараонов

([43] с.47). Таков был в целом закономерный результат кризиса коррупции, потрясшего

Египет в конце Среднего царства. Но иностранное завоевание принесло новые бедствия

для египетского народа. Как писал египетский историк Манефон, «пришли нечаянные

люди низкого происхождения с восточной стороны, обладавшие достаточной смелостью,

чтобы идти походом на нашу страну, и насильно покорившие ее без единой битвы. И

после того, как они подчинили наших правителей, они варварски сожгли наши города и

разрушили храмы богов и поступили со всеми жителями самым враждебным образом:

некоторых они убили, а у других увели в рабство жен и детей. Наконец, они выбрали из

своей среды царя по имени Салатис, и он жил в Мемфисе и заставил как Верхний, так и

Нижний Египет, платить дань и поместил гарнизоны во всех наиболее подходящих

местах» ([9] с.212).

5.3. Власть гиксосов в Египте во II тысячелетии до н.э.

Каковы же были основные движущие силы той интервенции и военного

переворота, которые «без единой битвы» привели к власти в Египте династию фараонов-

гиксосов? Исторические источники указывают на то, что это не было завоеванием Египта

какой-либо иностранной державой. Власть гиксосов в Египте ни в коей мере нельзя

сравнить, например, с властью греков после завоевания Египта Александром

Македонским или, тем более, с властью римлян в рамках Римской империи. Неясно даже,

кто такие были гиксосы. Как пишут Д.Брестед и Б.Тураев, «позднейшая традиция не была

в состоянии определить ни национальности, ни происхождения гиксосов» ([9] с.213).

Само слово «гиксос», как указывают историки, в переводе с греческого означает

«правитель стран» ([9] с.212), соответственно, гиксосы – это «правители стран», что ни о

чем не говорит.

Что касается национального состава гиксосов, то значительную роль в их числе

играли семитские кочевники – амореи (амарту) и хапиру (хабиру), среди которых, как

предполагают историки, были предки арабов и евреев ([9] 2, с.301; [273])

1

. Но Манефон

называл их также «финикийцами», а финикийцы вовсе не были кочевниками, да и, по-

1

Как указывают историки, установлена этимологическая связь слова хапиру или хабиру (habiru) со словом

евреи (hebrew) [273].

154

видимому, не были они и семитами (см. следующую главу), а были оседлым народом,

проживавшим на территории Сирии и Палестины. Наконец, царица Хатшепсут,

правившая после гиксосов, называла их «азиатами», но указывала, что среди них были

также «варвары», «народы Северной Страны» ([9] с.211-213). Таким образом, в армии

гиксосов мы видим представителей как минимум трех народов – семитских кочевников,

финикийцев и представителей некоего северного народа. Что касается самих правителей

(фараонов) гиксосов, то, как указывал известный немецкий историк Э.Майер, среди

фараонов XV-XVI династий встречаются как семитские, так и египетские имена, а

большинство имен не относятся ни к тем, ни к другим. Что касается XVII династии

фараонов, которая тоже правила в этот период, то она вообще в основном состоит из

египетских имен. На основе анализа этих и множества других материалов Э.Майер

пришел к выводу, что власть гиксосов представляла собой в основном власть египетских

правителей, но призвавших на помощь иностранную наемную армию ([249] S.312-329).

Российские историки указывают на то, что распространение власти гиксосов над

Египтом шло не решительным натиском, а постепенно, в течение нескольких десятилетий.

Они также указывают на «лоскутность» устройства государства гиксосов даже в период

их максимальной власти над Египтом. «По существу, - пишут историки, - гиксосская

держава так и не была создана» ([19] 2, с.84-85), и указывают, что между самими

городами, где правили гиксосы, не стихали междоусобные войны. Кроме того, все данные

свидетельствуют о том, что режим гиксосов в Египте представлял собой крайнюю

деспотию, сопровождавшуюся угнетением коренного населения и свергнутую с великой

яростью при первой же представившейся возможности. «Даже мелкие населенные пункты

[гиксосов], - пишут российские историки, - обводились крепостными стенами и

глинобитными валами, а крупнейшие города имели мощные системы укреплений с

двойными стенами, с тройными башнями. Пандусы при подходах к воротам

спланированы были так, чтобы держать осаждающих как можно дольше под обстрелом

лучников при попытке штурма цитадели. И, несмотря на это, почти все раскопанные

города гиксосов носят на себе следы разграблений и пожарищ» ([19] 2, с.85).

Наконец, еще одно свидетельство деспотии – это введение гиксосами культа

нового государственного бога – Сета. Этого египетского бога можно с полным

основанием считать древним предшественником современного Сатаны, причем, не только

по содержанию его культа, но и по внешнему виду. Его изображали, как правило, с

хвостом (раздваивающимся на конце), с рогами и с туловищем собаки, но при этом с

человеческим лицом, а иногда, наоборот, в виде человека, но с головой, похожей на

козлиную и увенчанной рогами, или с головой осла [17]. Как указывает российский

историк Б.Петухов, сначала Сет был у египтян одним из положительных, светлых, богов и

одним из двух богов – покровителей фараона ([79] с.331). Но в дальнейшем его

восприятие сильно трансформировалось, и он превратился в бога зла и хаоса. Очевидно,

это началось как раз в эпоху правления гиксосов, когда Сета сделали главным божеством,

а фараон стал его представителем, в знак чего даже скипетр (знак власти) фараона стали

делать в виде одного из изображений бога Сета [17]. Хорошо известно, что гиксосы

разрушили немало храмов в Египте ([9] с.218) - судя по всему, именно потому, что они

хотели свернуть почитание прежних богов и насадить культ нового бога Сета (Сатаны).

Но в дальнейшем против этого бога среди египтян началось массовое движение, он был

демонизирован, превратился в народном сознании в бога зла и хаоса [17], и, по-видимому,

с тех пор его внешний облик и ассоциируется во всем мире с Сатаной, а само слово

«Сатана» - это, очевидно, трансформировавшееся название бога Сета

1

. Несомненно, что

столь негативное отношение к Сету и фактическое его превращение в последующем в

Сатану были связаны с тем режимом деспотии, зла и хаоса, который установился в

1

Так, Ю.Петухов настаивает на происхождении слова «Сатана» от слова «Сет» ([79] с.332)

155

правление гиксосов. Не будь этого, будь режим гиксосов менее антинародным, население

вряд ли воспылало бы такой лютой ненавистью к Сету.

Слева: скипетр фараона в виде изображения бога Сета. Источник: [17]

Справа: деталь древнеегипетского барельефа 2800-2700 гг. до н.э., IV династия, с

изображением бога Сета.

Бог Сет изображен над головой умершей жены фараона – в то время он, очевидно, считался

владыкой загробного мира (см.: [79] с.316)

В целом все изложенные выше факты дают основания заключить, что власть

гиксосов в Египте была разновидностью власти олигархии, но одного из ее крайних

проявлений - в виде диктатуры «сильных мира сего», поддерживаемой «иностранными

штыками». Об этом свидетельствует, во-первых, разнохарактерный и разноплеменный

состав войска гиксосов, во-вторых, тот факт, что власть находилась в руках правителей

(фараонов XV-XVII династий), среди которых около половины составляли сами египтяне,

в-третьих, постоянные междоусобные войны этих правителей друг с другом, и, наконец,

в-четвертых, их явно антинародный режим. В сущности, это можно считать

закономерным результатом. На множестве других исторических примеров мы можем

видеть, как кризис коррупции приводит сначала к хаосу и бесконечным сменам

правительства на фоне гражданской войны, и это заканчивается установлением либо

народной власти, осуществляющей в стране социальную революцию, либо, наоборот,

режима военной диктатуры, руководимого олигархией, который сопровождается войнами,

террором и насилием. Нередко это достигается как раз посредством привлечения

иностранной военной группировки, которая в таком случае может стать частью правящей

верхушки

1

.

Власть гиксосов в Египте продолжалась около 100 лет, и лишь в середине XVI в. до

н.э. Яхмос I сверг гиксосов, положив начало новой XVIII династии фараонов и начало

Новому царству (XVI-XI вв. до н.э., XVIII-XX династии). Но роль Яхмоса I состояла не

только в изгнании иноземных захватчиков. Как мы выяснили выше, эта власть была

переплетена с властью местных и иноземных магнатов (которые, очевидно, и называли

себя «гиксосами», то есть «правителями»), поэтому ее невозможно было свергнуть, не

лишив этих магнатов не только политической, но и экономической власти. Именно это и

1

В этом отношении можно привести множество примеров. Например, византийский магнат Кантакузин

(ставший позднее императором Иоанном VI) для борьбы с восставшим народом пригласил в Грецию и

Болгарию турок – османов и сельджуков – и отдал свою дочь в гарем османского правителя, тем самым с

ним породнившись (см. предыдущую главу). Другим примером может служить попытка французских

Бурбонов и французской королевы Марии Антуанетты (урожденной наследницы австрийского

императорского дома Габсбургов) задавить Французскую революцию посредством интервенции Австрии и

Пруссии.

156

сделал Яхмос I. Как пишут Д.Брестед и Б.Тураев, почти все земли, составлявшие

наследственную собственность поместной знати, «были конфискованы в пользу короны,

во владении которой они остались навсегда», результатом стало «полное исчезновение

поместной знати, бывшей основой правительственной организации Среднего царства.

Весь Египет представлял теперь личную собственность фараона» ([9] с.224). Таким

образом, мы видим, что именно Яхмос I, основатель Нового царства, и явился тем

Октавианом Августом, «плохим императором», который уничтожил олигархию,

мешавшую дальнейшему нормальному существованию государства, и тем самым открыл

новую страницу в истории Египта

1

.

Однако, как и Октавиан, конфискуя крупную земельную собственность, Яхмос не

исходил из какой-то теории, подобной марксизму или подобной той, что изложена в

настоящей книге. Он просто уничтожал врагов египетского народа (гиксосов) и всех тех,

кто им помогал или симпатизировал. И он не трогал земли тех немногих крупных

землевладельцев, которые, наоборот, помогали ему бороться с гиксосами. Как указывают

Д.Брестед и Б.Тураев, Элькабскому дому (и, возможно, не только ему) Яхмос I позволил

удержать свои земли, и тот в дальнейшем их существенно расширил ([9] с.224). Такой

подход, очевидно, способствовало в будущем формированию новой олигархии – уже

среди друзей нового фараона. Но это уже другая страница истории.

Революция, совершенная Яхмосом I (конфискация крупной земельной

собственности), была не просто экономической, она была, прежде всего, социальной

революцией. И она не только способствовала преодолению кризиса коррупции, но и

привела к изменению социальной структуры общества. Так, вместе с крупной земельной

собственностью фактически исчезли оба сословия, составлявшие основу Египта

феодальной эпохи Среднего царства: исчезло, во-первых, сословие поместной знати, и во-

вторых, сословие частновладельческих крепостных крестьян. Положение последних,

ранее составлявших большинство населения, по существу мало отличалось от положения

рабов. Теперь же они превратились в «крепостных фараона» и по своему статусу

вплотную приблизились к свободным крестьянам, освободившись от произвола

поместной знати. Появился и большой слой чиновников на службе у фараона (служилый

средний класс), вышедший из свободного крестьянства ([9] с.238-240).

Интересно, что одновременно с восстановлением государственности в Египте в

начале XVIII династии (XVI-XIV вв. до н.э.) мы видим опять осознание фараонами и

чиновниками необходимости защиты интересов простого народа, отстаивания

справедливости и борьбы с коррупцией. Например, описывая деятельность визирей

Севера и Юга Египта (фактически глав правительства южной и северной половины

страны) в начале Нового царства, Д.Брестед и Ю.Тураев высоко оценивают как саму эту

деятельность, так и руководство ею со стороны фараонов: «Народ смотрел на него

[визиря] как на своего великого защитника, и высшей похвалой Амону в устах его

почитателей было назвать его “визирем бедных, не берущих взятки с виновного” … Царь

говорит визирю, что он должен вести себя как тот, кто “не клонит своего лица в сторону

князей и советчиков, а также не делает весь народ своими братьями”; и еще он говорит:

“Это отвращение для бога – выказывать пристрастие. Таково наставление: ты будешь

поступать одинаково, будешь смотреть на того, кто известен тебе так же, как и на того,

кто тебе неизвестен, и на того, кто близок… так же, как и на того, кто далек” … Визири

XVIII династии желали заслужить репутацию неутомимых работников, добросовестных

чиновников, величайшая гордость которых заключалась в надлежащем отправлении своей

должности» ([9] с.236-237).

Мы видим, что из второго кризиса коррупции, поразившего Египет в конце

Среднего царства, страна вышла с намного меньшими потерями, чем после первого

кризиса, начавшегося в конце Древнего царства, который привел к полному упадку и

1

Этот факт можно считать еще одним (помимо тех, что уже были представлены) доказательством того, что

власть гиксосов была переплетена с властью магнатов, крупных землевладельцев.

157

опустошению страны и наступлению многовековой эпохи феодализма. И причина,

очевидно, состоит в том, что после нескольких попыток, сначала в виде стихийного

захвата власти простым народом (как это описано в «Речении Ипусера»), а затем в виде

длительной кровопролитной войны с иноземными завоевателями и крупными

землевладельцами, египетскому народу удалось совершить социальную революцию. Ее

кульминацией стали социальные реформы, проведенные новым правителем, Яхмосом I,

который представлял народные интересы.

5.4. Империя Нового царства в Египте (XVI-XI вв. до н.э.)

Как мы уже убедились на примере Рима и Византии, преодоление кризиса

коррупции вовсе не гарантирует обществу защиту от новых кризисов коррупции в

будущем, если не устранены причины, им способствующие. Дальнейшая история Египта

это также подтверждает: в эпоху Нового царства мы опять видим глобализацию и

имперское строительство, те же факторы, которые способствовали развитию предыдущих

кризисов. Именно в эту эпоху – середина II тысячелетия до н.э. – глобализация,

интенсивная морская торговля достигла своего очередного пика (см. Схему III). Это

подтверждается многочисленными фактами. Например, в эту эпоху мы можем видеть в

любой стране восточного Средиземноморья самые разнообразные товары, привезенные

издалека. В Египте, Сирии и Палестине мы видим во множестве критскую и греческую

керамику, на Крите и в Греции – египетские и сирийские изделия, а также товары из

Месопотамии. Мы видим в этих странах даже янтарь и украшения из янтаря, привезенные

с Балтики, и еще многие необычные товары из самых дальних стран ([246] pp.135-136;

[196] p.117).

Размах морской торговли и мореплавания в эту эпоху достиг такого уровня,

которого он еще никогда не достигал в этом регионе. У каждого чиновника XIX династии

фараонов (XIII век до н.э.), судя по имеющимся описаниям, был, по меньшей мере, один

собственный торговый корабль, а то и несколько; у храмов были целые флотилии,

которые совершали регулярные торговые экспедиции. Как отмечают российские

историки, «о богаче – хозяине судна, которое ходило к восточному побережью

Средиземного моря, говорится в школьных прописях XIX династии» ([19] 2, с.182, 194).

Размерам египетского морского флота эпохи империи (Нового царства) Египта могла бы

позавидовать даже Греция в классическую эпоху античности, хотя она и была морской

нацией, разбросанной на множестве островов и полуостровов. Так, известно, что

египетский фараон Рамсес II для отражения нашествия «народов моря» в конце XIII в. до

н.э. располагал флотом в размере 400 кораблей, а греки в знаменитом саламинском

сражении 480 г. до н.э., остановившем персидское нашествие, располагали всего лишь 330

кораблями, собранными со всей Греции для борьбы с персами ([19] 1, с.38, 101-102).

Поскольку к середине II тысячелетия международная торговля достигла своего

пика, она, без сомнения, служила мощнейшим фактором, который способствовал быстрой

концентрации богатства в руках правящей верхушки Египта и оказывал на нее

развращающее влияние. Признаки того и другого мы видим во множестве. Так, вельможа

на египетской фреске середины XV в. до н.э. изображен в качестве молодого модника и

сластолюбца с вычурной бородкой, золотыми серьгами, в богатой одежде, посреди

роскошной стильной мебели, диковинных цветов и изысканных вещей из стекла и золота,

с кубком в руке, у ног которого с покорным видом сидит молодая рабыня ([18] 1, с.33).

158

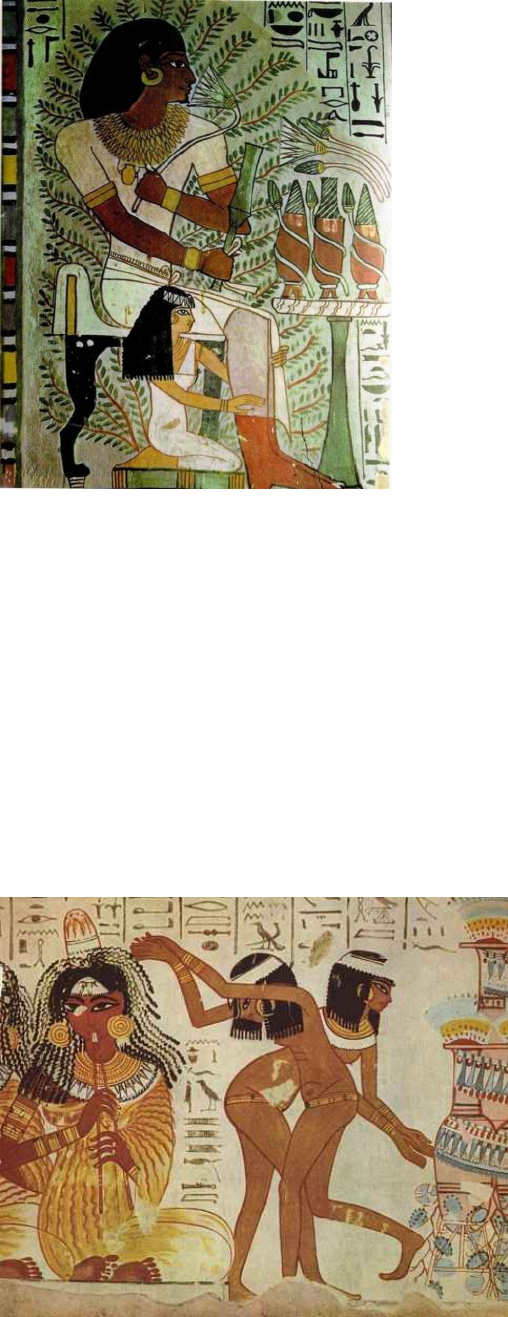

Египетский вельможа времен Тутмоса III (1490-1436 гг. до н.э.): древнеегипетское

изображение.

«Оделся ты в тончайшее полотно, поднялся ты на колесницу, жезл золотой в руке

твоей… запряжены жеребцы сирийские, впереди тебя бегут эфиопы из добычи, добытой

тобой. Ты опустился в свой корабль кедровый, оснащенный от носа до кормы, ты достиг

своего доброго загородного дома… Уста твои полны вином и пивом, хлебом, мясом,

пирожными. Откормленные быки заколоты, вино откупорено, пение сладостное перед

лицом твоим. Твой начальник умащенный умащает маслом, твой старшина сада – с

венком, твой начальник птицелов приносит уток, твой рыболов доставляет рыбу. Твое

судно пришло из Сирии-Палестины, груженное всякими добрыми вещами. Твой загон

полон телят. Твоя челядь здорова» ([19] 2, с.194). Так описывали египтяне жизнь

сановника времен XIX династии фараонов (XIII в. до н.э).

Певицы и танцовщицы. Настенная роспись из гробницы в Фивах.

Не менее развращающее влияние на верхушку египетского общества, должно быть,

оказывали и бесконечные завоевательные походы фараонов, начавшиеся вскоре после

159

восстановления египетского государства Яхмосом I. Большинство этих походов

заканчивались наводнением Египта иностранными рабами. Так, известно, что только из

одного похода в Сирию в середине XVIII династии фараон Аменхотеп II привел более 100

тысяч пленников ([19] 2, с.185). Все эти невольники распределялись между теми, кто

ближе всего стоял к власти. Много пленных рабов фараоны дарили храмам, другая их

часть использовалась в сельском хозяйстве на землях фараона или его вельмож, третья

часть пополняла домашнюю прислугу и гаремы знати. Помимо невольников,

завоевательные походы приносили египетской правящей верхушке много другой ценной

добычи, что также увеличивало ее богатства.

Уже преемникам Яхмоса I, фараонам Аменхотепу I и Тутмосу I (конец XVI в.)

удалось завоевать Нубию, частично Ливию и, по видимому, всю Палестину ([9] с.255-

256), но окончательно свою власть над ней Египет установил при Тутмосе III к середине

XV в. до н.э. Жители Палестины теперь поменялись местами с египтянами – в эпоху

империи гиксосов египтян угоняли в рабство, в основном в Палестину, а теперь уже

население последней угоняли в рабство в Египет. С этого момента все эти территории

вошли в созданную Египтом империю и, несмотря на многократные попытки

освободиться от его власти, оставались в ее составе, по крайней мере, частично, вплоть до

конца XII в. до н.э., то есть почти до самого конца Нового царства. Создание империи

позволило египетской правящей верхушке поставить грабеж соседних народов: ханаанян

(финикийцев), нубийцев, ливийцев, семитов, - на постоянную основу. В течение всех

четырех столетий существования египетской империи с покоренных территорий в Египет

не переставал поступать поток рабов и ценного сырья, а вымогательства со стороны

египетских чиновников, как пишут историки, способствовали последующему упадку этих

территорий [273].

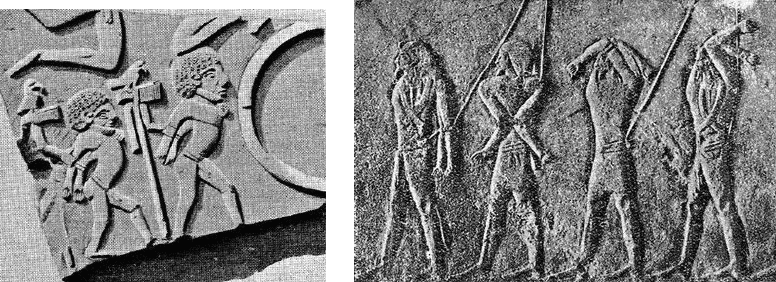

Пленники в Египте. Древнеегипетские барельефы

Вместе с тем, в течение всей XVIII династии мы видим борьбу, временами

приобретавшую ожесточенный характер, между представителями двух течений или

партий среди египетской правящей верхушки – партии войны и партии мира, которые

склоняли на свою сторону тех или иных правителей Египта. Первым таким правителем,

представлявшим партию мира, стала царица Хатшепсут. Она пришла к власти в

результате дворцового переворота, свергнувшего фараона Тутмоса I и его наследника

Тутмоса II и приведшего к власти его побочного сына Тутмоса III (1490-1436 гг. до н.э.),

который, судя по всему, не имел серьезных прав на престол, поскольку его матерью была

наложница фараона. Но основной целью переворота являлось, по-видимому, выдвижение

не столько Тутмоса III, сколько его жены Хатшепсут, приходившейся наследницей

фараону Яхмосу I, основателю XVIII династии. Во всяком случае, в результате стараний

партии, поддерживавшей Хатшепсут, как пишут Д.Бредстед и Б.Тураев, «Тутмос III был

вынужден признать свою жену соправительницей и фактически допустить ее к участию в

управлении. Вскоре ее сторонники стали настолько сильны, что царь оказался серьезно

160

урезан в своих правах и даже в конце концов отодвинут на задний план. Таким образом,

Хатшепсут стала царем…» ([9] с.260).

Через пять лет Тутмосу I и Тутмосу II удалось отстранить Тутмоса III и Хатшепсут

от власти и самим опять завладеть короной. А свергнутых противников они пытались

преследовать, стирали все их имена на памятниках и ставили вместо них свои

собственные имена. Однако уже довольно скоро они были сами вновь свергнуты, и власть

Тутмоса III и Хатшепсут была восстановлена ([9] с.260-261). В течение всех 15 или 20 лет

ее пребывания на троне вместе с мужем Тутмосом III она не позволяла ему вести

дальнейшие завоевательные или грабительские походы против соседей, и египетская

армия за эти годы ни разу не покидала территории Египта ([9] с.273-274).

Однако после ее смерти все изменилось. Как пишут историки, Тутмос III «слишком

много вытерпел» - будучи формально царем, фактически он все эти годы был мужем при

царице. Поэтому теперь он ей мстил. «Он всюду стер ее имя, и на всех стенах

ступенчатого храма были уничтожены как ее изображения, так и ее имя. Все ее

сторонники, без сомнения, бежали. В противном случае с ними скоро бы покончили. На

рельефных сценах в том же храме, где Сенмут, Нехси и Тутии [сподвижники царицы]

считали такой честью для себя фигурировать, их изображения и их имена были

безжалостно уничтожены» ([9] с.274). Так же Тутмос III поступил и со всеми другими

упоминаниями о Хатшепсут и ее сподвижниках. Вскоре после этого фараон приступил к

целой серии завоевательных походов, продолжавшихся без перерыва 19 лет. За это время

он провел 17 военных кампаний, число городов, взятых им во время каждой из них,

исчислялось сотнями. Он захватил всю Сирию и Палестину вплоть до юго-востока Малой

Азии и вплоть до северной Месопотамии, и при нем империя достигла наибольшего

могущества и величия, затмив все другие государства.

Потомки Тутмоса III продолжали начатое им дело – управляли огромной

египетской империей и периодически проходили с огнем и мечом по покоренным землям,

чтобы вселить ужас подвластным народам, захватывая местное население и угоняя в

Египет. Вот что пишут российские историки о царствовании его сына Аменхотепа II:

«Аменхотеп прочесывал Сирию и Палестину в поисках добычи и попутно покорял

“мятежи”. Со своими противниками Аменхотеп II расправлялся очень жестоко. Сто тысяч

воинов и мирных жителей были угнаны в рабство, семь правителей было умерщвлено.

Тела повергнутых правителей свисали с носа царского корабля… Таков был итог только

одного из походов фараона. В назидание эфиопам труп одного из сирийских царьков был

отослан на юг и там повешен на стене города Напаты. … Азиатские цари преклонялись

перед блеском египетского золота и мощью египетского оружия. Вавилонский и

митаннийский правители слали египетскому “брату”, как залог дружбы, своих царевен.

Сами они при этом не получили из Египта ни одной царской дочери» ([19] 2, с.206-207).

Однако среди потомков Тутмоса III нашелся один, фараон Аменхотеп IV

(Эхнатон), который принципиально отказался от проведения прежней политики

регулярных грабительских походов в пределах и за пределами созданной империи. За

время своего довольно длительного царствования (1365-1348 гг.) он не предпринимал

военных походов

1

и игнорировал просьбы некоторых вассальных князей о военной

помощи. В результате, конечно, власть Египта на территории покоренных стран к концу

его царствования уменьшилась. Отдельные города выказывали неповиновение египетским

наместникам или захватывались соседними государствами. Но, по-видимому, это была

сознательная политика фараона, которого историки называют «революционером».

Очевидно, ему было ненавистно все, что составляло суть власти фараонов - его

предшественников. И он порвал не только с грабительскими походами, стараясь править в

своем государстве только мирными способами. Как отмечают российские историки, он

пытался также обновить чиновничий аппарат египетского государства, очищая его от

1

По-видимому, за исключением одного похода в Нубию на 12-м году царствования.