Кузин М.И. (ред) Хирургические болезни

Подождите немного. Документ загружается.

предсердие. Прогрессирующее уменьшение левого атриовентрикулярного

отверстия вызывает дальнейший рост давления в полости левого предсердия

(до 40 мм рт. ст.), что приводит к повышению давления в легочных сосудах

и правом желудочке. Если величина капиллярного давления в легочных со-

судах и правом желудочке превышает онкотическое давление крови, то раз-

вивается отек легких. Спазм артериол системы легочной артерии предохра-

няет легочные капилляры от чрезмерного повышения давления и повышает

сопротивление в системе легочной артерии. Давление в правом желудочке

может достигать 150 мм рт. ст. Значительная нагрузка на правый желудочек

при стенозе левого атриовентрикулярного отверстия приводит к неполному

опорожнению его во время систолы, повышению диастолического давления

и развитию относительной недостаточности правого предсердно-желудоч-

кового клапана. Застой крови в венозной части большого круга кровообра-

щения приводит к увеличению печени, появлению асцита и отеков.

Клиническая картина и диагностика. При незначительном сужении лево-

го атриовентрикулярного отверстия нормальная гемодинамика поддержива-

ется усиленной работой левого предсердия, при этом больные могут не

предъявлять жалоб. Прогрессирование сужения и повышение давления в

малом круге кровообращения сопровождаются одышкой, интенсивность

которой соответствует степени сужения митрального клапана; приступами

сердечной астмы, кашлем — сухим или с отделением мокроты, содержащей

прожилки крови, слабостью, повышенной утомляемостью при физической

нагрузке, сердцебиением, реже болью в области сердца. При выраженной

гипертензии в малом круге кровообращения в сочетании с левожелудочко-

вой недостаточностью нередко возникает отек легких.

При объективном исследовании выявляют характерный румянец с лило-

вым оттенком в виде бабочки на бледном лице, цианоз кончика носа, губ и

пальцев. При пальпации области сердца отмечают дрожание над верхуш-

кой — "кошачье мурлыканье", при аускультации усиление I тона (хлопаю-

щий тон). На верхушке слышен тон открытия митрального клапана. Хло-

пающий I тон в сочетании со II тоном и тоном открытия создает на верхуш-

ке характерную трехчленную мелодию — "ритм перепела". При повышении

давления в легочной артерии во втором межреберье слева от грудины слы-

шен акцент II тона. К характерным аускультативным симптомам при мит-

ральном стенозе относят диастолический шум, который может возникать в

различные периоды диастолы.

На электрокардиограмме электрическая ось сердца отклонена вправо, зу-

бец Р увеличен и расщеплен.

На фонокардиограмме регистрируют громкий I тон, диастолический

шум над верхушкой сердца, акцент II тона над легочной артерией, митраль-

ный щелчок.

Характерными эхокардиографическими особенностями порока являются

однонаправленное диастолическое движение створок митрального клапана,

снижение скорости раннего диастолического закрытия передней створки ле-

вого предсердно-желудочкового клапана, снижение общей экскурсии клапа-

на, уменьшение диастолического расхождения его створок и увеличение раз-

меров полости левого предсердия. При ультразвуковом сканировании опреде-

ляют атриовентрикулярное отверстие ("в торец"), кальциноз створок и их под-

вижность; вычисляют площадь отверстия и оба диаметра его.

При рентгенологическом исследовании сердца в переднезадней проек-

ции видно выбухание второй дуги левого контура сердца за счет увеличения

легочной артерии. По правому контуру определяют увеличение тени левого

предсердия, которое может выходить за контуры правого предсердия.

490

В зависимости от степени сужения атриовентрикулярного отверстия раз-

личают следующие стадии заболевания.

Стадия I — бессимптомная; площадь отверстия составляет 2—2,5 см

2

,

клинические признаки заболевания отсутствуют.

Стадия II — площадь отверстия 1,5—2 см

2

; при физической нагрузке по-

является одышка.

Стадия III — площадь отверстия 1 — 1,5 см

2

; отмечается одышка в покое;

при обычной физической активности одышка нарастает, присоединяются

такие осложнения, как мерцательная аритмия, образование тромбов в

предсердии, артериальные эмболии, фиброз легких.

Стадия IV — стадия терминальной несостоятельности; площадь отвер-

стия менее 1 см

2

. Отмечаются признаки недостаточности кровообращения в

покое и при малейшей физической нагрузке.

Стадия V — необратимая; у больного имеются тяжелые дистрофические

изменения в паренхиматозных органах и миокарде.

Течение заболевания зависит от степени сужения левого атриовентрику-

лярного отверстия. Значительное ухудшение наступает при развитии ослож-

нений: мерцательной аритмии, грубого фиброза и кальциноза клапана, об-

разования тромбов в левом предсердии с эпизодами артериальной эмболии,

легочной гипертензии и атеросклероза легочных артерий с присоединением

относительной или органической недостаточности правого предсердно-же-

лудочкового клапана. Смерть наступает от прогрессирующей сердечной не-

достаточности, отека легких, истощения.

Лечение. Выбор метода лечения стеноза левого атриовентрикулярного от-

верстия определяется тяжестью состояния больных, степенью нарушения

гемодинамики, стадией развития заболевания.

В I стадии заболевания больному операция не показана. Во II стадии

операция дает наилучшие результаты, предотвращая прогрессирование про-

цесса (выполняют катетерную баллонную вальвулопластику левого пред-

сердно-желудочкового клапана или закрытую комиссуротомию). В III ста-

дии оперативное лечение является необходимым, хотя сроки, при которых

операция наиболее эффективна, уже пропущены; лекарственная терапия

дает временный положительный эффект. В IV стадии еще возможно прове-

дение операции, однако риск ее значительно возрастает; при лекарственной

терапии наблюдается незначительный эффект. В V стадии заболевания про-

водят лишь симптоматическое лечение.

При отсутствии выраженных фиброзных изменений створок и кальцино-

за клапана у больных с синусовым ритмом производят закрытую митраль-

ную комиссуротомию. Пальцем или специальным инструментом (комиссу-

ротомом, дилататором) разделяют спайки по комиссуре и устраняют под-

клапанные сращения. При левостороннем доступе к сердцу палец для раз-

деления створок вводят через ушко левого предсердия, предварительно на-

ложив кисетный шов на его основание. В случае необходимости для расши-

рения митрального отверстия в левый желудочек вводят дилятатор через

бессосудистый участок его верхушки. При правостороннем доступе палец и

инструмент вводят через межпредсердную борозду. Если в процессе опера-

ции выявлен тромб в левом предсердии, обширный кальциноз клапана, ус-

тановлена неэффективность попытки закрытой комиссуротомии или возни-

кает недостаточность клапана после дилатации митрального отверстия, то

переходят к открытой коррекции клапана в условиях искусственного кро-

вообращения. При выраженных изменениях клапана, обусловленных каль-

цинозом и сопутствующей регургитацией, показано его протезирование.

В некоторых клиниках производят баллонную дилатацию с помощью

491

баллончика, проведенного на катетере в левое атриовентрикулярное отвер-

стие. Катетер с пластиковым баллончиком вводят в левое предсердие путем

транссептальной пункции. Диаметр баллончика соответствует нормальному

для данного пациента диаметру левого атриовентрикулярного отверстия.

Баллончик устанавливают в отверстии и раздувают жидкостью под давлени-

ем до 5 атм. Осуществляется закрытая митральная комиссуротомия.

Пластическая операция на левом предсердно-желудочковом клапане про-

водится на открытом сердце в условиях кардиоплегии. Оперативное вмеша-

тельство предусматривает восстановление функций створок и подклапанных

структур. При выраженных изменениях клапана, обусловленных кальцино-

зом и сопутствующей регургитацией, выполняют его протезирование.

Наилучшие результаты комиссуротомия дает при проведении оператив-

ного вмешательства во II—III стадиях, когда вторичные изменения во внут-

ренних органах, связанные с недостаточностью кровообращения, имеют об-

ратимый характер.

Все больные после оперативных вмешательств должны находиться под

наблюдением ревматолога и получать сезонное противоревматическое лече-

ние во избежание обострения процесса, рестеноза или недостаточности кла-

пана, при появлении которых может возникнуть необходимость повторного

оперативного вмешательства.

17.5.2. Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана

(митральная недостаточность)

Причиной органической митральной недостаточности у 75 % больных

является ревматизм.

Неполное смыкание створок левого предсердно-желудочкового клапана

обусловливает обратный ток крови (регургитация) из левого желудочка в

предсердие во время систолы. Величина регургитации определяет тяжесть

митральной недостаточности. Левый желудочек должен постоянно выбра-

сывать большее количество крови, так как часть ее в систолу возвращается

в левое предсердие и вновь поступает в левый желудочек. Порок длительное

время компенсируется работой мощного левого желудочка, вызывая его ги-

пертрофию и последующую дилатацию. Постепенно происходит гипертро-

фия и левого предсердия. Давление в полости левого предсердия ретроград-

но передается на легочные вены; повышается давление в легочной артерии,

развивается гипертрофия правого желудочка.

Клиническая картина и диагностика. В стадии компенсации порока

одышка, кашель менее выражены, чем при митральном стенозе. Кровохар-

канье наблюдается редко. Недостаточность кровообращения возникает в

более поздние сроки. Больные могут переносить значительную физическую

нагрузку, и заболевание часто выявляют случайно при профилактическом

осмотре.

При снижении сократительной функции миокарда левого желудочка и

повышении давления в малом круге кровообращения появляются жалобы

на одышку при физической нагрузке и сердцебиение. Нарастающие застой-

ные явления в малом круге кровообращения могут вызывать одышку в по-

кое и приступы сердечной астмы. Клинические проявления болезни тесно

связаны со степенью нарушения кровообращения, которая находится в пря-

мой зависимости от объема регургитации крови из левого желудочка в левое

предсердие, степени нарушения сократительной способности миокарда и

выраженности легочной гипертензии.

492

Во время осмотра выявляют расширение области сердечного толчка на

3—4 см, смещение верхушечного толчка влево.

При аускультации определяют ослабление I тона, акцент II тона. Над ле-

гочной артерией он умеренно выражен и возникает при развитии застойных

явлений в малом круге кровообращения. Часто у верхушки сердца выслу-

шивают III тон. Наиболее характерным симптомом при митральной недос-

таточности является систолический шум.

При незначительно и умеренно выраженном пороке на электрокардио-

грамме наблюдают признаки гипертрофии левого предсердия и левого же-

лудочка, на фонокардиограмме — значительное уменьшение амплитуды

I тона. Систолический шум начинается сразу после I тона и занимает всю

систолу или большую ее часть.

Изолированная митральная недостаточность на эхокардиограмме харак-

теризуется дилатацией левых отделов сердца, избыточной экскурсией меж-

желудочковой перегородки, разнонаправленным диастолическим движени-

ем утолщенных створок левого предсердно-желудочкового клапана и замет-

ным отсутствием их смыкания в систолу.

При рентгенологическом исследовании в переднезадней проекции выяв-

ляют закругление четвертой дуги по левому контуру сердца вследствие ги-

пертрофии и дилатации левого желудочка. Кроме того, увеличение левого

предсердия обусловливает выбухание третьей дуги. Увеличение левого пред-

сердия особенно четко выявляется в первой косой или левой боковой про-

екции, где этот отдел сердца смещает контрастированный пищевод по дуге

большого радиуса (более 6 см). При большом увеличении левого предсердия

тень последнего может выступать за правый контур сердца в виде добавоч-

ной тени. В случаях выраженной митральной недостаточности можно на-

блюдать систолическое выбухание левого предсердия (симптом "коро-

мысла").

Ультразвуковая допплерография или внутрисердечное исследование оп-

ределяют объем регургитации из левого желудочка в левое предсердие, пло-

щадь левого атриовентрикулярного отверстия, давление в полостях сердца

и легочной артерии. По количеству контрастированной крови, поступаю-

щей в момент систолы из левого желудочка в предсердие, различают четыре

степени регургитации.

Увеличение размеров сердца, развитие мерцательной аритмии, приступы

отека легких приводят к выраженной декомпенсации кровообращения, ка-

хексии и смерти от острой сердечной недостаточности.

Лечение. Выбор метода лечения при недостаточности левого предсердно-

желудочкового клапана определяется стадией развития болезни (см. "Стеноз

левого атриовентрикулярного отверстия"). При I стадии хирургическое ле-

чение не проводят. Операция показана преимущественно больным во II и

III стадии. При IV стадии риск операции высокий, эффект менее стойкий.

При V стадии в связи с необратимыми изменениями в сердце и паренхима-

тозных органах операция противопоказана.

У больных с неосложненными формами недостаточности левого пред-

сердно-желудочкового клапана и при отсутствии выраженного кальциноза

створок, резких изменений подклапанных структур операцию устранения

порока выполняют в условиях искусственного кровообращения и кардио-

плегии. Цель оперативного вмешательства — восстановление запирательной

функции митрального клапана. Клапаносохраняющая операция заключает-

ся в суживании фиброзного кольца специальным опорным жестким коль-

цом. По показаниям применяют шовную вальвулопластику, аннулопласти-

ку, восстановление подклапанных структур (укорочение хорд, за счет чего

493

достигают сопоставления створок клапана). При наличии кальциноза и

фиброза в области клапана чаще всего производят протезирование клапана

механическим или биологическим протезом.

После протезирования митрального клапана, так же как после митраль-

ной комиссуротомии, возможна достаточно полная реабилитация больного

при условии раннего (II—III стадии) оперативного вмешательства, система-

тического наблюдения ревматологом и проведения лечения по показаниям.

17.5.3. Аортальные пороки сердца

Причинами возникновения аортальных пороков сердца (15—20 % всех

приобретенных пороков сердца) могут быть ревматизм, бактериальный эн-

докардит, атеросклероз.

Наиболее часто встречаются ревматические поражения клапанов аорты,

у мужчин в 3—5 раз чаще, чем у женщин. Створки клапана аорты подвер-

гаются обызвествлению, нередко массивному, с переходом кальциноза на

фиброзное кольцо клапана, стенку аорты, миокард левого желудочка, пе-

реднюю створку левого предсерд но-желудочкового клапана.

Различают стеноз, недостаточность и комбинированные поражения, ко-

гда имеются одновременно стенозирование и недостаточность клапана

аорты.

Аортальный стеноз — срастание створок клапана между собой, кальциноз

и деформация створок, приводящие к сужению устья аорты, уменьшению

выброса крови в нее, нарастающей перегрузке и гипертрофии левого желу-

дочка.

Клиническая картина и диагностика. Больные жалуются на одышку, боли

в области сердца, сердцебиение. При аускультации выслушивается систоли-

ческий шум над устьем аорты, распространяющийся на сосуды шеи. На

ЭКГ выявляются признаки гипертрофии левого желудочка. При рентгено-

логическом исследовании отмечаются характерные для стеноза признаки —

аортальная конфигурация сердца за счет увеличения левого желудочка, ино-

гда наблюдается постстенотическое расширение восходящей аорты. Одыш-

ка может носить пароксизмальный характер (приступы сердечной астмы) и

завершаться развитием отека легких. При аортальных пороках смерть насту-

пает иногда внезапно на фоне кажущегося благополучия.

Аортальная недостаточность — нарушение замыкательной функции аор-

тального клапана вследствие рубцовой деформации створок или расшире-

ния фиброзного кольца основания аорты. В связи с недостаточностью кла-

пана значительная часть крови в фазу диастолы возвращается из аорты в ле-

вый желудочек. Это приводит к уменьшению минутного объема кровообра-

щения, коронарной недостаточности и объемной перегрузке левого желу-

дочка. Недостаточность аортального клапана приводит к прогрессирующей

дистрофии миокарда и быстрой декомпенсации.

Клиническая картина и диагностика. При осмотре больных обнаруживают

разлитой приподымающий верхушечный толчок сердца, который смещен

вниз и влево в шестом — седьмом межреберье по передней аксиллярной ли-

нии. При недостаточности клапана аорты наблюдают усиленную пульсацию

артерий на шее, хорошо заметна каротидная пульсация, систолическое дав-

ление повышено, характерно снижение диастолического давления (нередко

до нуля) и соответственно значительное увеличение пульсового давления.

На фонограмме выслушивают и регистрируют диастолический шум, ко-

торый следует сразу за II тоном и может занимать всю диастолу. Этот шум,

494

обычно убывающий, распространяется вдоль левого края грудины, образо-

ван струей крови, возвращающейся из аорты в полость левого желудочка во

время диастолы.

Рентгенологически выявляют увеличение размеров сердца за счет левого

желудочка, восходящей аорты и ее дуги. Талия сердца хорошо выражена,

сердце приобретает аортальную конфигурацию. Исследование с электрон-

но-оптическим преобразователем позволяет увидеть отложение солей каль-

ция в проекции клапана аорты.

Эхокардиографическое исследование помогает определить степень рас-

ширения аорты и левого желудочка, преобладание процессов гипертрофии

или дилатации миокарда, оценить его сократимость, диагностировать обыз-

вествление клапана и его распространение на соседние структуры сердца.

Катетеризацию полостей сердца и ангиографию применяют для уточне-

ния степени стеноза или недостаточности и оценки состояния сократимо-

сти миокарда, выявления зон акинезии левого желудочка. По показаниям

(стенокардия в анамнезе) выполняют коронарографию для выявления со-

путствующих нарушений проходимости коронарных артерий. В настоящее

время более точные данные об изменениях клапанов и гемодинамики дает

цветная ультразвуковая допплеровская кардиография и магнитно-резонанс-

ное исследование.

При аортальных пороках прогрессирующая гипертрофия миокарда лево-

го желудочка приводит к относительной коронарной недостаточности, сте-

нокардии, очаговым рубцовым изменениям миокарда и смерти от острой

левожелудочковой недостаточности.

Лечение. Оперативное лечение проводится в основном во II и III стадиях

заболевания. В случае изолированного стеноза операция показана при гра-

диенте давления между левым желудочком и аортой, превышающем 30 мм

рт. ст., в случае недостаточности клапана аорты — при регургитации II сте-

пени.

Операцию производят в условиях искусственного кровообращения, хо-

лодовой и фармакологической защиты миокарда. При аортальном стенозе,

в случае незначительных изменений в створках клапана, возможна клапа-

носохраняющая операция — разделение сращенных створок по комиссурам.

В последние годы эту операцию производят редко, так как в большинстве

случаев она переводит стеноз в тяжелую аортальную недостаточность. При

обызвествлении створок, аортальной недостаточности, сочетании стеноза и

недостаточности клапана показано иссечение его и протезирование. В на-

стоящее время используют шаровые и дисковые искусственные клапаны

аорты, биологические протезы из аортальных аллогенных и ксеногенных

клапанов, сформированных из перикарда на опорных каркасах. Импланти-

рованные протезы полностью устраняют имеющиеся нарушения внутрисер-

дечной гемодинамики и способствуют нормализации работы сердца, умень-

шению его размеров.

Наилучшие результаты после оперативного вмешательства получают при

ранних операциях, произведенных до развития тяжелых дистрофических

изменений в миокарде и других органах. После операций по поводу ревма-

тических пороков сердца больные должны находиться под наблюдением

кардиоревматолога и получать сезонное противоревматическое лечение.

Пациентам с искусственными клапанами необходимо постоянно назначать

антикоагулянты непрямого действия, поддерживать протромбиновый ин-

декс в пределах 50—70 %. После имплантации биологического протеза кла-

пана антикоагулянтную терапию можно не проводить, рекомендуется при-

нимать небольшие дозы аспирина (100—150 мг ежедневно).

495

При аортальных пороках нередко имеются сопутствующие нарушения

проходимости венечных артерий, грозящие развитием инфаркта миокарда.

Они подлежат хирургической коррекции — одновременному аортокоронар-

ному шунтированию стенозированных венечных артерий.

17.6. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца

Возбудителями инфекционного эндокардита обычно являются зеленя-

щий стрептококк (50—70 %), стафилококки (10—30 %), энтерококки и др.,

включая грамотрицательные бактерии (синегнойная палочка, клебсиелла,

кишечная палочка, грибы кандида), встречается смешанная флора. Причи-

ной инфекционного эндокардита может быть преходящая бактериемия, ко-

торая появляется после травмы, экстракции зуба (почти в 50 %), урологиче-

ские инструментальные исследования мочевого пузыря, внутривенное вве-

дение наркотиков инфицированными шприцами.

Инфекция чаще поражает клапаны сердца, эндокард, миокард. В очагах

инфекции иногда образуются полиповидные выросты, суживающие просвет

клапана, инфицированные тромбы, способные перемещаться с током крови

в другие части тела, вызывать тромбоэмболию и образование абсцессов и

инфарктов в органах, в том числе в стенке сердца, инсультов. Инфекцион-

ный процесс часто в короткий срок разрушает сердечные клапаны, чаще

всего — клапаны аорты (60—70 %) или оба клапана. Ранним симптомом

принято считать появление систолического шума в точке Боткина. В даль-

нейшем, по мере разрушения клапана, появляется недостаточность аорталь-

ного клапана с характерным диастолическим шумом в V точке. Лишь у 10 %

наблюдается изолированное поражение митрального клапана с последую-

щим развитием митральной недостаточности. Встречаются случаи перфора-

ции митрального или аортального клапана.

Клиническая картина болезни складывается из локальных и общих сим-

птомов, характерных для инфекционного процесса: слабость, ознобы с по-

вышением температуры тела, боли в суставах. При объективном исследова-

нии отмечают появление шумов в сердце или изменение их характера, уве-

личенную селезенку, анемию, лейкоцитоз, резкое повышение СОЭ, патоло-

гические изменения в моче. В типичных случаях сочетание лихорадки с оз-

нобами, появлением шумов в сердце, увеличением селезенки и изменения-

ми в моче дают основание для диагностики септического эндокардита. Ди-

агноз уточняется с помощью специальных методов исследования сердца

(ЭКГ, ультразвуковая допплерография, бактериологическое исследование

крови).

Лечение. Основой терапии септического эндокардита является антибак-

териальная терапия современными препаратами и их сочетаниями с учетом

чувствительности выделенного из крови возбудителя к антибиотикам.

В последние годы по жизненным показаниям применяют хирургическое

лечение. Противопоказанием к операции являются необратимые изменения

во внутренних органах, вызванные септическим эндокардитом и генерали-

зованной инфекцией. Оперативное вмешательство производится на сухом

сердце с использованием аппарата для искусственного кровообращения.

Оперативный доступ — правосторонняя переднебоковая торакотомия в IV

или V межреберьях с пересечением 1—2 хрящей верхних ребер. Основная

задача вмешательства — ликвидировать очаги инфекции. Для этого исполь-

зуют: 1) механическую санацию — иссечение пораженных клапанов и пора-

женных внутрисердечных структур (вегетации на пристеночном эндокарде,

496

инфицированные тромбы, абсцессы, отложение кальция), 2) химическую

санацию — обработку полостей сердца антибактериальными препаратами,

3) физическую санацию — обработку полостей сердца низкочастотным

ультразвуком для воздействия на недоступные для иссечения очаги пораже-

ния. Используется также санирующий эффект искусственного кровообра-

щения. Для этой цели в перфузат, используемый во время искусственного

кровообращения, добавляют суточную дозу 2—3 антибиотиков с разным ме-

ханизмом и спектром действия, большую дозу глюкокортикоидов, ингиби-

торов протеаз, глюкозу и инсулин, увеличивают максимально оксигенацию

перфузата. Операция во всех отношениях тяжелая, послеоперационная ле-

тальность около 20 %.

17.7. Хроническая ишемическая болезнь сердца

Атеросклеротическое поражение венечных артерий является прогресси-

рующим заболеванием. На ранней стадии развития липиды инкорпориру-

ются в интиме, образуя атеросклеротические бляшки, окруженные фиброз-

ной тканью. Это сопровождается постепенным сужением и уменьшением

просвета коронарных артерий, а следовательно, и снижением кровоснабже-

ния миокарда. В ряде случаев фиброзная ткань содержит отложения каль-

ция. В более поздней стадии наступает разрыв ткани над бляшкой, изъязв-

ление ее. Над поврежденной бляшкой образуется тромбоцитарный сгусток,

дающий начало тромбу, дальнейшему уменьшению просвета артерий, ин-

фаркту миокарда. По мере сужения венечных артерий наступает несоответ-

ствие между потребностью миокарда в кислороде и возможностями его дос-

тавки. В связи с этим возникают приступы стенокардии.

По статистическим данным, около одной трети населения умирает от

атеросклеротического заболевания коронарных артерий. В начале ишемиче-

ской болезни сердца преобладает спазм венечных артерий, сопровождаю-

щийся ишемическими болями при физической нагрузке (стенокардия на-

пряжения) или в покое (стенокардия покоя). В последующем очень часто

возникает инфаркт миокарда.

Атеросклеротическое поражение венечных артерий может быть ограни-

ченным или диффузным. Обтурация их просвета приводит к очаговой ише-

мии миокарда, которая может быть обратимой или необратимой (инфаркт

миокарда). Важнейшим симптомом ишемии являются загрудинные боли,

стенокардия.

Клиническая картина и диагностика. Больных беспокоят приступы загру-

динных болей, которые прекращаются после приема нитроглицерина; нару-

шение ритма, приступы сердцебиения. Клинические проявления весьма ва-

риабельны. Согласно классификации Нью-Йоркской сердечной ассоциа-

ции (NYHA), тяжесть загрудинных болей и течения хронической ишемиче-

ской болезни сердца подразделяют на четыре класса. I класс — отчетливых

симптомов болезни нет; П класс — появление стенокардии после тяжелой

физической нагрузки; III класс — появление стенокардии после легкой фи-

зической нагрузки; IV класс — стенокардия в покое. Пациенты, отнесенные

к I—II классу, не испытывают тяжких приступов стенокардии, болезнь не

мешает им вести нормальный образ жизни (стабильная стенокардия). В слу-

чае нарастания класса болезни в течение короткого периода времени име-

ется основание говорить о прогрессирующей стенокардии, которая сущест-

венно ухудшает прогноз. В поздней стадии ишемия возникает в покое и ста-

новится рефрактерной к применяемому медикаментозному лечению (неста-

32 - 2375

бильная стенокардия). Прогноз при этой стадии болезни существенно ухуд-

шается, возникает опасность инфаркта или внезапной смерти. У значитель-

ной части больных болезнь развивается не по приведенным классам, а мо-

жет сразу проявиться инфарктом или внезапной смертью. Иногда наблюда-

ется бессимптомная ишемия миокарда, тогда болезнь распознается только

в поздней стадии.

Важную информацию дает электрокардиограмма, полученная в покое и

при дозированной физической нагрузке на велоэргометре. Анализ электро-

кардиограммы позволяет определить выраженность и локализацию (очаги)

ишемии миокарда, степень нарушения проводимости, характер аритмии.

Большое значение имеет цветное ультразвуковое допплерографическое и

эхокардиографическое исследование. Оно позволяет определить изменения

сократительной способности миокарда. По характеру движений стенок же-

лудочков сердца можно выявить очаг и распространенность ишемии мио-

карда по зонам гипокинезии, акинезии или дискинезии в зоне, снабжаемой

суженной ветвью венечной артерии. Замедление скорости движения стенок

желудочка при сокращении миокарда называют гипокинезией, отсутствие

движения стенки желудочка — акинезией. При аневризме сердца в момент

сокращения непораженного миокарда рубцово-измененный участок выпя-

чивается (дискинезия). Эхокардиографическое исследование позволяет оп-

ределить систолический, конечно-диастолический и остаточный объемы

левого желудочка, фракции выброса, минутный объем и сердечный индекс

и другие показатели гемодинамики. Наиболее точную информацию о со-

стоянии коронарного кровообращения дает магнитно-резонасная томо-

графия.

Для уточнения степени и локализации сужения венечных артерий, со-

стояния периферического и коллатерального кровообращения в сердечной

мышце производят селективную коронарографию, в том числе кинорентге-

нографию. Это важно для определения локализации и протяженности суже-

ния перед и во время операции.

Радионуклидные исследования позволяют уточнить обширность очага

поражения миокарда по степени накопления нуклида в миокарде.

Прогрессирующее сегментарное сужение венечных артерий неизбежно

приводит к инфаркту миокарда. Судьба больного зависит от обширности и

локализации инфаркта, степени нарушения функции сердца и внутренних

органов.

Лечение. Хирургическое лечение показано при стенозе главного ствола

левой коронарной артерии на 75 %, при стенозе 2—3 ветвей артерии и кли-

нических проявлениях по III—IV классу NYHA, снижении фракции выбро-

са левого желудочка менее 50 %.

Неотложным показанием к операции реваскуляризации миокарда явля-

ется нестабильная "предынфарктная ангина", не поддающаяся консерватив-

ному лечению, а также резко выраженный стеноз левой венечной артерии,

стеноз проксимального участка передней межжелудочковой ветви левой ве-

нечной артерии, так как закупорка их сопровождается обширным инфарк-

том миокарда. При стабильной стенокардии, поддающейся медикаментоз-

ному лечению, операцию производят в плановом порядке. Результатом опе-

рации является восстановление коронарного кровообращения, у 80—90 %

больных после операции исчезают явления стенокардии, резко снижается

опасность возникновения инфаркта миокарда.

Основным способом хирургического лечения атеросклеротических пора-

жений венечных артерий является аортокоронарное шунтирование (bypass —

байпас). Операция заключается в создании одного или нескольких анасто-

498

17.8. Постинфарктная аневризма сердца

Аневризма в большинстве случаев развивается после обширного транс-

мурального инфаркта миокарда, сопровождающегося некрозом мышечной

ткани и замещением ее рубцовой. Редко причиной аневризмы может быть

врожденный дефект развития или травма. Различают также ложные анев-

ризмы, возникающие после ранее перенесенных операций или бактериаль-

ного эндокардита. Аневризма сердца развивается у 10—15 % больных, пере-

несших инфаркт миокарда, в большинстве случаев в первые 6 мес, а иногда

уже через несколько недель. Остается неизвестным, почему у одних паци-

ентов постинфарктная аневризма развивается, а у других нет. Аневризмы

преимущественно локализуются в верхушке левого желудочка (85 %) или на

передней его стенке (15 %), возникают на месте рубцовой ткани, разрос-

32*

499

мозов между восходящей аортой и венечной ар-

терией и ее ветвями дистальнее места окклюзии

(рис. 17.6). В качестве шунта используют участок

вены голени (v. saphena magna). В 1964 г. В. И. Ко-

лесов впервые сделал анастомоз между внутрен-

ней грудной и коронарной артерией ниже ее су-

жения (коронарно-маммарный анастомоз). Эта

операция при определенных показаниях произ-

водится в ряде учреждений. В настоящее время

мобилизованные участки артерий (a. thoracica in-

terna, a. epigastrica и др.) нередко используются для ангиопластики. По ряду

показателей ангиопластика с применением артерии превосходит аортокоро-

нарное шунтирование с применением сегмента вены. Предпосылками для

успешной реваскуляризации миокарда являются: 1) стеноз венечных арте-

рий (50 % и более) при хорошей проходимости их периферических отделов;

2) достаточный диаметр (не менее 1 мм) периферического участка венечных

артерий; 3) сохранение сократительной способности миокарда ("живой"

миокард) листальнее стеноза артерий.

В последние годы с развитием эндоваскулярной рентгенохирургии для

лечения сужений венечных сосудов стали применять их дилатацию с помо-

щью специальных зондов с баллонами, которые вводят в просвет артерии.

Наполняя баллон контрастным веществом, добиваются растяжения сужен-

ного сегмента просвета артерии и восстановления ее проходимости. Достиг-

нутый при дилатации успех можно закрепить установкой стента.

Выбор метода операции зависит от характера поражения коронарных ар-

терий и состояния пациента по NYHA классу. Делаются попытки разруше-

ния атеросклеротической бляшки лучом лазера. При развитии у больного

предынфарктного состояния вследствие тромбоза суженной венечной арте-

рии для обнаружения локализации тромба выполняют экстренную корона-

рографию. Затем в венечную артерию к месту ее закупорки вводят через ка-

тетер стрептокиназу. Таким путем добиваются реканализации венечной ар-

терии, уменьшения зоны ишемии. Впоследствии выполняют аортокоронар-

ное шунтирование в плановом порядке.

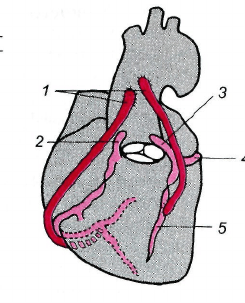

Рис. 17.6. Аортокоронарное шунтирование.

1 — аортокоронарное шунтирование веной; 2 — правая коронарная ар

терия; 3 — левая коронарная артерия; 4 — огибающая ветвь (ramus cir

cumflexus); 5 — межжелудочковая ветвь (ramus interventricularus).