Кошелев И.Н. Магнитная разведка археологических памятников

Подождите немного. Документ загружается.

- 290 -

Некоторые элементы такого анализа рассматриваются ниже в заключи-

тельной части данного раздела главы.

2. Картирование линии водопровода

в урочище Зеленая Брама

Характерный случай картирования «незапланированного» типичного

техногенного объекта – водопровода описан в работах Ю.А. Ружина и А.К.

Станюковича

50,56

. Магнитометрические исследования проводились в лесном

массиве Зеленая Брама близ Умани с целью поисков скрытых наносами

ферромагнитных объектов времен Великой Отечественной войны.

0

2

4

6

8

10

12

02468101214161820

-600

-400

-200

-50

50

200

400

600

800

Т ,нТ

а

Шурф

С

м

Трубопровод

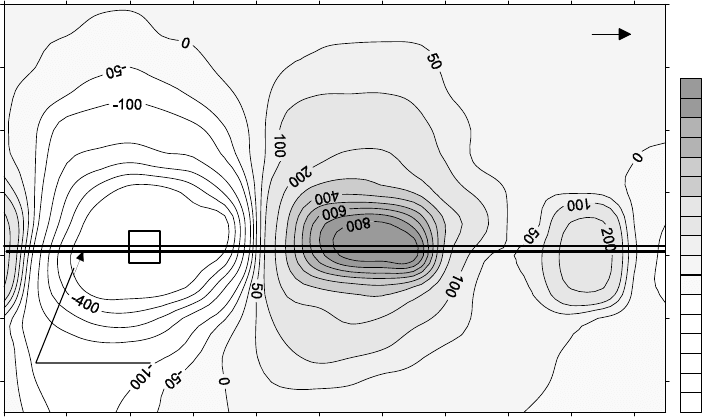

Рис. 4.26. Карта изолиний напряженности магнитного поля (Та)

над линией современного водопровода в урочище Зеленая Брама

(по Ю.А. Ружину и А.К. Станюковичу

50

).

На одном из участков магнитометрические работы первоначально были

нацелены, по сигналу местных жителей, на поиски склада артиллерийских

боеприпасов времен войны. Однако выявленная система знакопеременных

аномалий (цепочка магнитных диполей), представленная на рис. 4.26 не могла

быть связана с гипотетическим складом снарядов. Сравнение обнаруженной

аномалии с аномалиями от гидротехнического сооружения, представленного

на рис

. 4.22, показывает их весьма близкое сходство. Как положительные, так

и отрицательные области аномальной зоны отличаются высокими значениями

амплитуд и горизонтальных градиентов поля. Размеры диполей достигают 6–

8 м, а их оси расположены на одной прямой в направлении меридиана.

Четкообразная структура поля на участке съемки позволяет однозначно

утверждать, что склад снарядов здесь не

может располагаться. Такая линей-

ная группа аномалий, скорее всего, могла соответствовать какому-то линей-

ному объекту типа трубопровода. Небольшой шурф, пройденный для про-

верки аномалии, подтвердил наличие современного водопровода.

- 291 -

Существенно отметить, что поиски были нацелены на выявление

объекта примерно изометрической формы. Остановка поисковых работ на

стадии оконтуривания первой попавшейся секции труб водопровода могла бы

закончиться ошибочным выводом о связи выявленной аномалии с искомым

объектом. Данный пример позволяет сформулировать «первое правило»

диагностики аномалий техногенной природы: изучение сомнительных ано-

малий всегда

следует несколько продолжить в их периферийной части для

оценки их возможного линейного характера и связи с трубопроводами или

иными техногенными объектами.

3. Выявление техногенного объекта

на поселении предскифского периода Суботов

Суботовское городище расположено на окраине с. Суботов Чигиринского

района Черкасской обл. Поселение относят к чернолесской культуре пред-

скифского периода. Памятник Суботов давно привлекал внимание археологов.

Археологические исследования проводились экспедициями Института архео-

логии НАНУ в 1951, 55 и 71 гг. под руководством А.И. Тереножкина

60

. В

1994 г. экспедиция МЧНП НИИГео провела здесь раскопки (В.И. Клочко) и маг-

нитную съемку южной части поселения (В.П. Дудкин). Обработка и интер-

претация исходных магнитометрических данных выполнена автором в 1999 г.

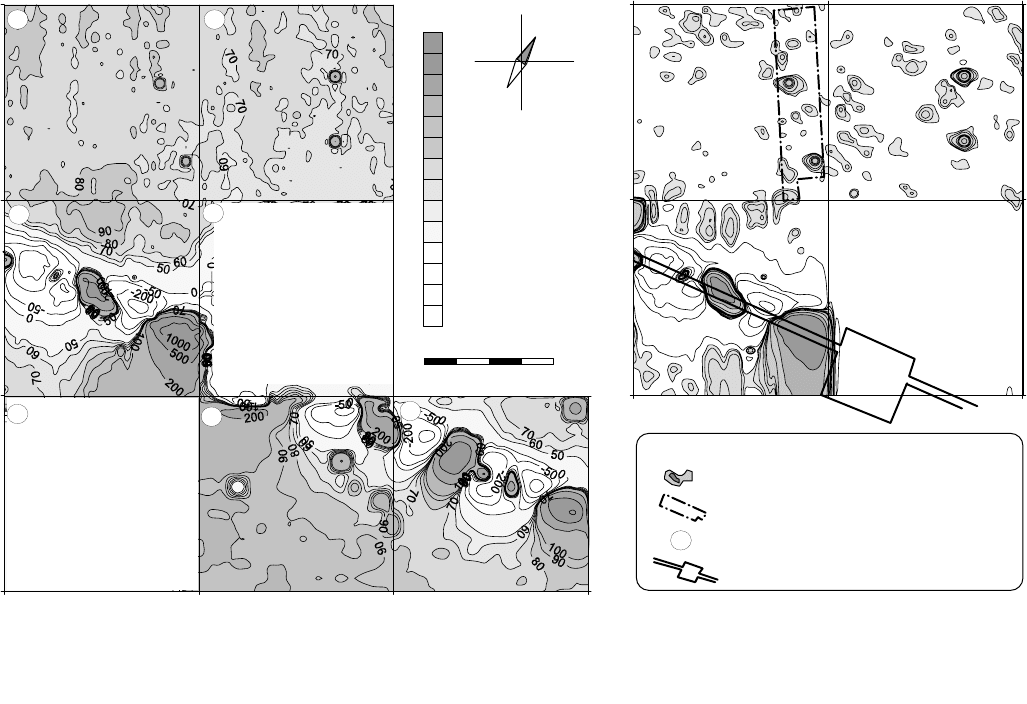

Как видно на рис. 4.27, а, на южных планшетах магнитной съемки – 10, 3,

2 (на планшетах 9 и 4 съемка не проводилась) тип

поля магнитной индукции

существенно отличается от поля северной части участка работ. Относительно

спокойное магнитное поле на уровне 70–100 нТ (уровень условный) сменяется

к югу (на планшете 10) знакопеременными высоко интенсивными аномалиями

амплитудой до –1000 и +1400 нТ. Они характеризуются высокими горизон-

тальными градиентами и намного превосходят размеры аномалий археоло-

гической природы (первые метры), обнаруженные в

северной части площади,

достигая 10–15 м в поперечнике.

Особенно наглядно отличия этих аномалий от тех, что обусловлены

археологическими объектами, проявлены на карте локальных аномалий, пред-

ставленной на рис. 4.27, б. Возник вопрос, какова природа этих аномалий, не

связаны ли они с неизвестными ранее крупными археологическими объек-

тами, имеющими отношение, например, к выплавке

или обработке металла?

Дальнейшие магнитометрические исследования, проведенные к востоку

от этой зоны в пределах планшетов 2 и 3, позволили выяснить, что аномалии

данного типа образуют линейно вытянутую цепочку взаимосвязанных мини-

мумов и максимумов. По этому признаку их можно уверенно отождествить с

техногенным объектом типа трубопровода. В дальнейшем было установлено,

что здесь проходит линия

водовода местного гидротехнического сооружения.

Прерывистый характер аномальной зоны можно объяснить значительной

остаточной намагниченностью отдельных звеньев трубопровода, вследствие

чего единый объект отмечается системой магнитных диполей, полюсы

каждого из которых отмечаются парой аномалий – положительной и

отрицательной.

292

0

30

60

90

0306090

14

13

4

10

3

2

0 5 10 15 20

м

N

0

30

60

03060

Условные обозначения

- гидротехническое сооружение

- локальные магнитные аномалии

археологического происхождения

- контур раскопа

1400

B , нТ

а

а

б

2

- номер планшета съемки

-1000

-500

-200

-50

0

50

60

70

80

90

100

200

500

1000

9

Рис. 4.27. Результаты магнитометрических исследований южной окраины поселения Субботов:

а – карта изолиний магнитной индукции; б – локальные аномалии (по комплексу признаков).

- 293 -

Вывод кажется очевидным, если рассматривать результаты съемки всей

площади исследований в целом. Но если бы съемка проводилась на

ограниченном участке, например, только в рамках планшета 10, легко придти

к ошибочному предположению о том, что выявленный локальный фрагмент

протяженной аномалии техногенного происхождения может иметь археоло-

гическую природу. Таким образом, данный пример еще

раз подтверждает

сформулированное выше «первое правило» – исследовать аномалию на

достаточном протяжении.

Для того чтобы закончить описание результатов исследований, прове-

денных в районе Суботово, отметим, что в северной части площади (на

периферии городища) средствами магнитной разведки не удалось сделать

ярких открытий, обнаружить остатки жилищ либо иных крупных объектов.

Выявлено небольшое число хозяйственных

ям различного размера, существо-

вание которых было подтверждено последующими археологическими рас-

копками.

4.5.2. ОБЪЕКТЫ ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

В пределах древних поселений объекты археологических исследований

имеют преимущественно изометрическую форму с соотношением длин сторон

от 1:1 до 1:5. Они легко диагностируются магнитометрией на фоне линейно

вытянутых аномалий техногенного происхождения. Однако техногенные

объекты и соответствующие им аномалии также могут быть изометрической

формы. В связи с этим интерес представляет вопрос распознавания изо-

метрических

аномалий археологической и неархеологической природы,

выяснения их характерных отличий.

Рассмотрим несколько примеров поисков объектов, представленных

такими ферромагнитными материалами, как чугун, железо, сталь. В нашем

кратком обзоре данной проблемы достаточно ограничиться тремя примерами

поисков подобных объектов сравнительно крупного, среднего и мелкого

размера, соответственно – захоронения пушек В. Беринга, сейфа и ствола

винтовки.

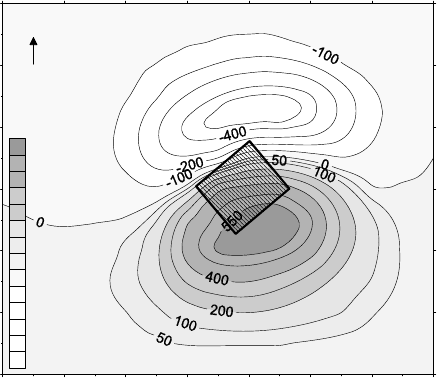

1. Поиски склада пушек В. Беринга

Убедительным примером высокой эффективности магнитной разведки

при поисках ферромагнитных объектов можно считать магнитометрические

исследования А.К. Станюковича

50,56

, проведенные еще в 1981 г. в составе

экспедиции «Беринг-81» на Командорских островах. Работы проводились с

целью поисков склада чугунных пушек Второй Камчатской экспедиции Витуса

Беринга (1741–42 гг.).

Микромагнитная съемка выполнена квантовым магнитометром М-33 по

сети 1

×1 м

2

на площади свыше 1 га. По данным магнитометрических

наблюдений оперативно и уверенно были выделены аномалии от нескольких

железных предметов, в том числе и аномалия от штабеля пушек, приведенная

на рис. 4.28.

Количественная интерпретация магнитной аномалии проводилась мето-

дом характерных точек, который описан в предыдущих разделах. Применение

этого приближенного, но экспрессивного метода интерпретации

позволило

- 294 -

еще до начала раскопок рассчитать, что источник аномалии залегает прак-

тически горизонтально на глубине около 2.5 м и имеет длину порядка 3.9 м.

Проверка раскопками по-

казала, что аномалия вызвана

горизонтально залегающим

под береговыми отложениями

штабелем из 10 уложенных

вплотную одна к другой чу-

гунных пушек пакетбота «Свя-

той Петр». Штабель имел

линейные

размеры 2×2.2 м

2

и

ориентирован по странам

света. Общая масса пушек –

около 3500 кг, средняя глу-

бина залегания – около 3 м.

Таким образом, погрешность

определения глубины залега-

ния объекта по данным коли-

чественной интерпретации не

превышает 20 %, а линейных

размеров – 44 %.

По результатам расчета

намагниченности и магнитной

восприимчивости источника

аномалии, вещество пушек оказалось близкими не чугуну, а

железным рудам,

что вполне объяснимо, если принять во внимание сильную степень окисления

и минерализацию металла от длительного пребывания во влажной среде (в

течение 140 лет).

Вполне очевидно, что гораздо лучше сохранившиеся ферромагнитные

объекты времен Великой отечественной войны (танки, автомашины, военная

техника, боеприпасы, бункеры и т.п.) могут быть обнаружены с не

меньшим

успехом, чем пушки Беринга. Уверенно обнаруживаются и объекты меньшего

размера.

2. Поиски остатков военной техники

в урочище “Зеленая брама”

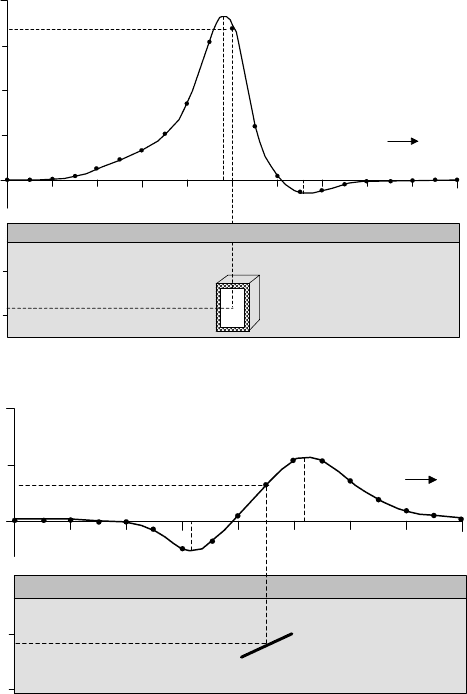

Поиски сейфа. В середине 80-х годов Комплексная поисковая экспеди-

ция «Зеленая Брама», организованная общественными организациями МВД

СССР при участии ИЗМИРАН, проводила магнитометрические исследования с

целью поисков тайников частей Красной

армии, оказавшихся в немецком

окружении в начальный период войны в лесном массиве Зеленая Брама близ

Умани.

В результате этих исследований, описанных в упоминавшихся выше

работах, обнаружены многочисленные предметы вооружения и техники,

боеприпасы, личные вещи участников боев, в том числе сейф с документами

штаба одной из воинских частей.

Согласно первоначальным установкам захоронение

сейфа предполага-

лось в пределах площади свыше 25 га. Обследование местности, сопровож-

02468101214

0

2

4

6

8

10

12

-500

-400

-200

0

100

300

500

Т a, нТ

С

Рис. 4.28. Карта изолиний магнитного

поля (

Δ

Т

а

) над штабелем чугунных пушек

экспедиции Витуса Беринга (1741–42 гг.)

( по Ю.А. Ружину и А.К. Станюковичу

50

).

- 295 -

даемое магнитометрическими наблюдениями маршрутного характера, позво-

лило сократить наиболее перспективный участок поисков до 2 га. Объект был

найден в течение нескольких часов методом «свободного поиска» (по системе

зигзагообразных профилей, прокладываемых на местности визуально без

предварительной топографической привязки). Измерения проводились магни-

тометром М-33 при высоте наблюдений 1.3 м над поверхностью земли.

Общее представление

о выявленной магнитной аномалии дает рис. 4.29, а.

Нулевой уровень ано-

малии определен графи-

чески. Аномалия представ-

ляет собой максимум

(340 нТ) и сопутствующий

ему минимум (–40 нТ), от-

ражающий влияние нижнего

полюса намагниченного те-

ла. Проекция центра маг-

нитных масс не совпадает с

максимумом аномалии, ко-

торый смещен, как это чаще

всего

наблюдается, к югу. В

качестве первого приближе-

ния положение эпицентра

источника аномалии при-

нято в точке профиля, где

значение поля удовлетво-

ряло условию B

0

= B

max

–

|B

min

|.

Судя по форме ано-

малии на карте изолиний,

объект поисков имеет фор-

му, близкую изометриче-

ской, и может быть упо-

доблен шару. По данным

количественной интерпре-

тации методом характерных

точек определены: диаметр

модели d = 72 см, глубина

залегания центра магнит-

ных масс h

=

85 см, интен-

сивность намагничивания

J =113 А/м, магнитная вос-

приимчивость материала

κ = 239⋅4π 10

-3

СИ.

Последующими раскопками в указанном месте выявлен стальной сейф с

разнообразными документами, относящимися к начальному периоду Великой

Отечественной войны. Сейф сварен из металлического листа толщиной

0.5 см, габариты – 50

×35×33.5 см. Центр сейфа находился на глубине 90 см от

поверхности земли. Таким образом, глубина залегания объекта определена

практически точно, поперечные размеры несколько завышены.

А

0

100

200

300

400

24

6

810 м

Та

max

Ta + Ta

max min

Ta

min

0

1 м

Глубина

h = 0.9 м

N

Т а, нТ

б

0

100

200

24

68 м

Та

max

Ta + Ta

max min

Ta

min

0

1 м

Глубина

h = 0.6 м

N

Т а, нТ

Рис. 4.29. Графики аномалий напряженности

магнитного поля (Т

а

), создаваемые: а – сейфом,

б – стволом винтовки (по Ю.А. Ружину и

А.К. Станюковичу

50

).

- 296 -

Аномалия “Винтовка”, представленная на рис. 4.29, б, выявлена в

ходе работ в том же лесном массиве Зеленая Брама. Интересной особен-

ностью аномалии является расположение сопутствующего минимума не к

северу, а к югу от максимума. Это объясняется наличием у объекта сильной

остаточной намагниченности, которая намного превышает индуктивную.

Проверка раскопками показала, что аномалия

вызвана наклонно

залегающим на глубине 0.6 м стволом трехлинейной винтовки, который имеет

длину 94 см и ориентирован дульным срезом на север. Местоположение

эпицентра аномального тела определено по данным количественной интер-

претации с высокой точностью, глубина залегания и линейные размеры – за-

вышены примерно на 0.5 м. Одной из причин значительной погрешности

интерпретации предполагается обратная

намагниченность объекта. Другой

причиной может быть заметное отличие формы объекта от принятой при

интерпретации модели однородного стержня (наличие затвора в казенной

части ствола, магазина, спускового механизма).

Обзор характерных примеров поисков скрытых в земле изометрических

объектов неархеологической природы можно было бы пополнить множеством

других случаев. Однако и приведенных типичных примеров вполне достаточно

для иллюстрации высоких разрешающих способностей магнитометрии при

поисках ферромагнитных объектов разнообразного происхождения.

Следует отметить также, что имеются сообщения о высоких разре-

шающих способностях магнитометрического метода исследований метеорит-

ных кратеров и непосредственных поисков ферромагнитного метеоритного

вещества (см. работы Е.Г. Гуськова

11

, Э.А.

Побул

47

, В.И. Цветкова

65

).

В целом, приведенные примеры убедительно свидетельствуют, что

магнитный метод поисков и разведки намагниченных объектов, залегающих в

верхнем слое земли, представляет большой интерес не только для архео-

логов, но и для представителей различных научных и инженерных дисциплин

– строителей, специалистов по военной истории, минеров, мелиораторов,

метеоритологов и многих других.

Однако в данном

случае нас интересует вопрос не столько поисков

подобных объектов по магнитометрическим данным, как процесс распозна-

вания аномалий археологической и неархеологической природы. Этой про-

блеме и посвящен заключительный раздел главы.

4.5.3. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Археологические объекты и соответствующие им магнитные аномалии

имеют, преимущественно, изометрическую форму и гораздо реже – линейно

вытянутую (древние рвы, валы, некоторые фортификационные сооружения).

Объекты техногенного происхождения, наоборот, – чаще имеют линейную

форму и реже – изометрическую. Кроме того, интенсивность магнитных

аномалий техногенного происхождения, как правило, значительно (часто во

много раз) превышает амплитуды аномалий

от археологических объектов.

Таким образом, разделение объектов на археологические и техногенные чаще

всего возможно элементарными средствами, визуально, по двум простейшим

признакам – форме и интенсивности сопоставляемых магнитных аномалий.

- 297 -

Рассмотрим вначале аномалии от линейных объектов.

В качестве примера эффективного применения магнитометрии для

поисков линейных объектов ранее рассмотрены результаты исследований рва

на поселении трипольской культуры у с. Казаровичи Киевской области.

По данным высокоточной магнитной съемки древний ров уверенно

фиксируется (рис. 4.19) узкой линейной магнитной аномалией шириной 2–4 м

и амплитудой 10–25 нТ. По

данным количественной интерпретации, ров в

первом приближении имеет прямоугольное сечение. Ширина рва изменяется

в пределах 1.4–2 м, глубина залегания верхней кромки заполнения рва – в

пределах 0.35–0.50 м, нижней кромки – 1.2–1.65 м.

Материал заполнение рва, как было установлено при разборе при-

веденного выше примера, имеет магнитную восприимчивость порядка

(50..80)

⋅4π 10

-6

СИ. Эта величина близка средней величине магнитной

восприимчивости заполнения ям и рвов, которая по данным исследований

магнитных характеристик археологических объектов Украины (глава 1,

табл. 1.4), составляет (56

±8)⋅4π 10

-6

СИ.

По амплитуде магнитных аномалий, по форме и размерам источника

аномалии и магнитным свойствам заполняющего материала линейный архео-

логический объект типа рва весьма существенно отличается от техногенных

объектов линейной формы типа трубопроводов (рис. 4.22, 4.26).

Линейно вытянутые техногенные объекты легко распознаются по харак-

терным особенностям соответствующих им магнитных аномалий. Аномалии

техногенного

происхождения отличаются от линейных аномалий археологи-

ческой природы более строгой выдержанностью ориентировки по прямой или

звеньям ломаной линии. Главное отличие – более высокие амплитуды

техногенных аномалий, соответствующие более высокой намагниченности

материала. Кроме того, им присуща, в большинстве случаев, характерная

четкообразная форма.

Нетрудно различить и техногенные аномалии линейной формы от

аномалий, образуемых

археологическими объектами изометрической формы.

Выделение линейных техногенных объектов на фоне изометрических

объектов археологической природы представляет собой одну из наиболее

простых задач. Однако здесь можно допустить грубый просчет, если не учесть

четкообразный характер аномалии от линейных техногенных объектов.

Отдельный фрагмент такой аномалии может оказаться по форме и размерам

близким изометрическим искомым аномалиям

от археологических объектов.

Техногенное происхождение такого фрагмента аномалии можно уверенно

предположить только по ее значительно более высокой амплитуде, не

свойственной аномалиям от археологических объектов. В остальных случаях

сомнительную аномалию следует обязательно исследовать на периферии с

целью выяснения, не является ли она отдельным звеном линейно ориенти-

рованной цепочки подобных аномалий техногенного

происхождения.

В обобщенном виде отличительные особенности магнитных аномалий,

обусловленных археологическими и техногенными объектами при различных

вариантах сочетания их формы, рассмотрены в таблице 4.3.

Наиболее сложную задачу представляет распознавание археологи-

ческих объектов изометрической формы при наличии на площади исследо-

ваний техногенных аномалий аналогичной формы. Особые трудности в

процессе распознавания изометрических объектов археологического

и техно-

- 298 -

генного происхождения возникают в случаях, когда техногенные объекты

сложены слабомагнитным материалом (кирпич, бетон) или, наоборот, архео-

логические объекты состоят из материалов с высокой намагниченностью

(гончарные горны, железоплавильные печи или производственные ком-

плексы). При этом амплитуды аномалий той и иной природы могут оказаться

неотличимо близкими. В таких условиях весьма желательно не

ограничи-

ваться приемами элементарной разбраковки аномалий по их форме или

амплитудному признаку. Для объективной диагностики техногенных магнит-

ных аномалий в данном случае требуется более глубокий анализ.

Таблица 4.3. Отличительные особенности магнитных аномалий

археологического и техногенного происхождения.

Аномалии техногенного происхождения

Аномалии

археоло-

гического

происхождения

Линейно вытянутой формы

Изометрической формы

Линейно

вытянутой

формы

Линейные аномалии

техногенного происхожде-

ния имеют, как правило,

большую протяженность,

явно выраженную ориенти-

ровку по прямой, четко-

образную форму. Заметно

отличаются от линейных

аномалий археологической

природы значительно более

высокими амплитудами.

Аномалии линейно вы-

тянутой формы, связанные с

археологическими объекта-

ми, легко отличаются от изо-

метрических техногенных по

форме и имеют, как правило,

значительно более низкую

интенсивность.

Изометрической

формы

Изометрические ано-

малии, связанные с архео-

логическими объектами,

легко отличаются от линей-

ных техногенных по форме,

а от отдельных фрагментов

техногенной аномалии чет-

кообразной формы – по

значительно более низким

значениям амплитуд.

Изометрические ано-

малии археологической при-

роды характеризуются, как

правило, более низкими зна-

чениями амплитуд при сопо-

ставимых

размерах и глуби-

не залегания конкурирующих

техногенных объектов.

Одним из наиболее продуктивных средств анализа магнитометрических

данных, полученных в результате съемки, является проведение количест-

венной интерпретации, как предположительно техногенных аномалий, так и

сомнительных аномалий археологической природы. Даже если те и другие, на

первый взгляд, весьма близки по размерам и амплитудам, источники

археологических и техногенных аномалий могут существенно отличаться

формой

аномального тела, глубиной залегания его верхней и нижней кромок,

магнитными характеристиками заполняющего материала. Так, аномалии изо-

метрической формы могут отвечать в одних случаях скоплениям масс

сферической формы, в других – они могут быть аппроксимированы конечным

по глубине вертикальным цилиндром (например, хозяйственные ямы) или

- 299 -

тонким горизонтальным слоем (пластиной) ограниченных размеров, как,

например, трипольские площадки.

Предполагаемую форму и размеры искомых объектов археологических

памятников практически всегда можно оценить из опыта работ прошлых лет в

аналогичных или сходных условиях. Поэтому после проведения количест-

венной интерпретации по совокупности данных о глубине залегания и

геометрической форме источников аномалий их

разбраковка может быть

выполнена достаточно уверенно.

В подтверждение этому сопоставим, например, аномалии от сейфа

(рис. 4.29) и гончарного горна (рис. 4.18), рассмотренные в приведенных выше

примерах. Амплитуды аномалий одного порядка – 340 и 100 нТ, соответ-

ственно. Глубины залегания центра магнитных масс по результатам коли-

чественной интерпретации также оказались близкими – 0.9 м и 1.3 м. Однако

в

одном случае (сейф) рассчитанная величина намагниченности источника

аномалии составляет 113 А/м, а в другом (горн) – всего 2530·10

-3

СИ или 2.53

А/м. По этому признаку современный объект из стали легко отличить от

археологического объекта, представленного остатками обожженных глин.

Изометрическая аномалия от штабеля пушек В. Беринга также соизме-

рима по размеру с аномалией от гончарного горна, превосходя ее примерно в

1.5 раза (см. рис. 4.16, 4.28). Как сообщают авторы исследований, по

намагниченности и магнитной восприимчивости вещества пушки оказались

близкими не чугуну, а железным рудам. Тем не менее, амплитуда аномалии от

склада пушек оказалась в данном случае намного выше, чем у аномалий от

горнов. Но легко себе представить, что при иных обстоятельствах (большая

глубина залегания или степень окисления материала) амплитуды аномалий

могли бы

быть и близкими между собой. В таких условиях вопрос о принад-

лежности данной аномалии объекту той или иной природы однозначно может

быть решен только на основе количественных расчетов.

Магнитная аномалия, создаваемая винтовкой (рис. 4.29), по размерам и

очертаниям подобна аномалиям, например, от хозяйственных ям овальной

формы (глава 1, рис. 1.8), однако существенно

отличается от них в 4–5 раз

большей амплитудой и наличием интенсивного минимума, который отражает

влияние нижнего полюса объекта.

Пример со стволом винтовки характерен и по другой причине. Он

иллюстрирует проявление такого важного признака техногенных аномалий,

как остаточная намагниченность источника аномалии. Уже в данном случае

вследствие сильной остаточной намагниченности нижний полюс намагни-

ченного тела отмечается не к северу, а к югу от центра аномалии. При ином

расположении ствола в пространстве амплитуда отрицательной части

аномалии могла бы даже превзойти амплитуду в области положительных

значений поля. Явление, когда отдельные железные предметы фиксируются

отрицательными магнитными аномалиями, довольно часто наблюдается над

техногенными объектами (например, вблизи вентилей и

металлического

столба на описанном выше Дубоссарском трубопроводе) и практически

никогда – над археологическими. Это не означает, что материалы археологи-

ческих объектов не обладают остаточной намагниченностью. Она может быть

даже очень высока, как, например, у обожженных глин, которые вследствие

обжига приобретают большую термоостаточную намагниченность. Объясня-

ется это другими факторами.