Коротаева Е.В. Педагогические взаимодействия и технологии

Подождите немного. Документ загружается.

82

Глава 2

они вполне «укладываются» в тгзиадное толкование

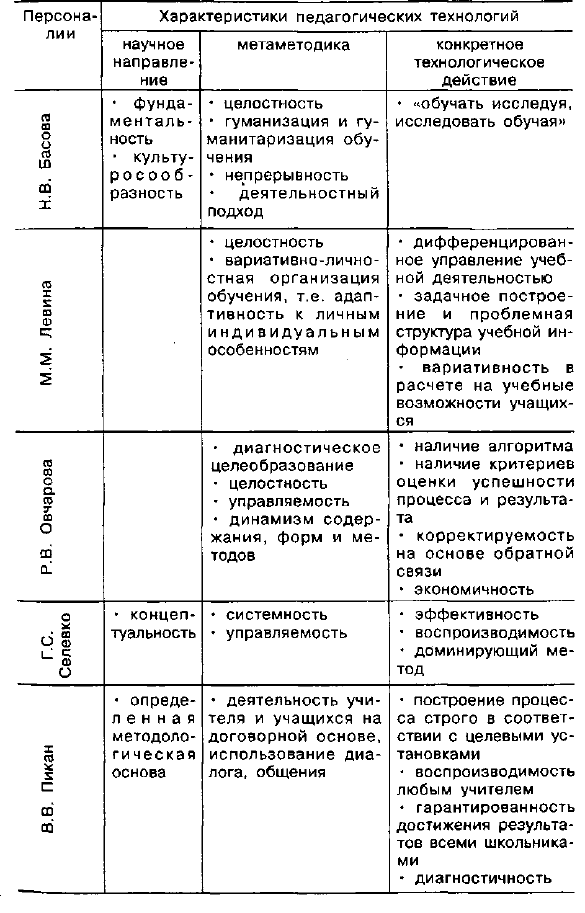

«педагогических технологий» (см. табл. 3).

Даже самый поверхностный взгляд на таблицу 3

информирует о том, какая составляющая — научная,

методическая или конкретно-практическая — наибо-

лее изучена на сегодня в педагогической науке.

Общенаучные подходы в данном направлении

только еще начинают обобщать практический опыт,

искать методологическое, философское основание,

поэтому данная область еще недостаточно представ-

лена в теории.

И напротив, наиболее обширной оказывается

практическая область, где технологические действия

и цепочки могут быть сравнимы разве только с бога-

тейшей россыпью необработанных драгоценных кам-

ней. Добыча и обработка — накопление практичес-

кого опыта и выявление алгоритмов деятельности —

вот чем, собственно, и должна заниматься педтехно-

логия как метаметодика.

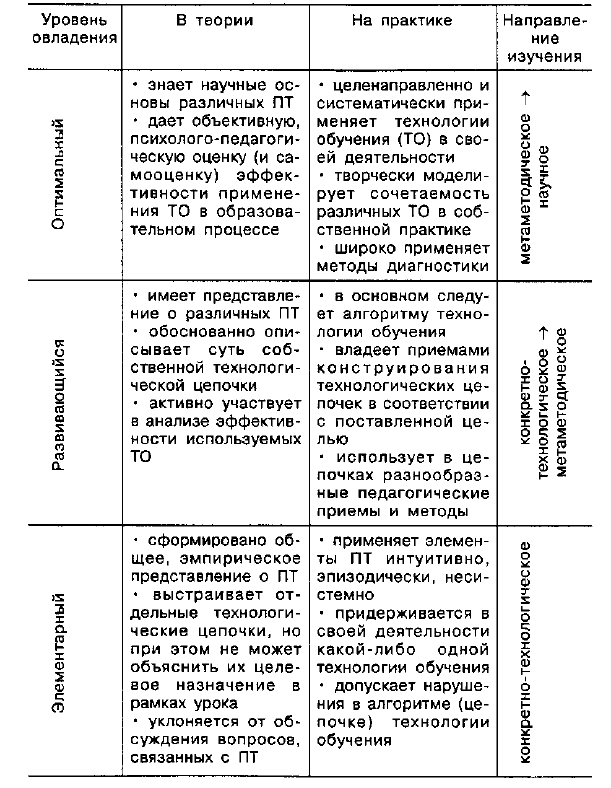

Изучение педагогических технологий в трех ос-

новных направлениях (научном, метаметодическом

и конкретно-технологическом) позволяет опреде-

лить соответствующие уровни овладения педагоги-

ческой технологией: элементарный, развивающий-

ся и оптимальный (табл. 4).

Сама постановка спорных вопросов и спорные от-

веты еще раз подтверждают ту мысль, что педагоги-

ческие технологии как самостоятельное научное на-

правление только начинают складываться и оформ-

ляться в теории и практике педагогической науки.

«Итак, проблема педагогических технологий образо-

вания содержит много невыясненных вопросов, — счи-

тает М.М. Левина, — в том числе ее статус в категори-

альном аппарате педагогики, таксономия, иерархия

технологий по степени их обобщенности — от методо-

логического до конкретно-методического уровня»

26

.

26

Левина М.М. Технологии профессионального педагогическо-

го образования. М.: Академия, 2001. С. 19.

Общие подходы к педагогическим технологиям 83

Таблица 3

Направления изучения педагогических технологий

84

Глава 2

Таблица 4

Уровни овладения педагогическими'технологиями (ПТ)

ПСИХОДИДАКТИКА

ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ:

ЗА И ПРОТИВ

форм взаимодействий учителя и ученика,

поскольку изменение одного из факторов

в педагогическом процессе обусловлива-

ет цепочку других преобразований.

О взаимодействии субъектов

в технологиях обучения

Например, в школе, где осуществляют

переход на модульное обучение, и учите-

ля, и ученики стали жаловаться на возрос-

шую академическую перегруженность.

Стали разбираться, и оказалось, что чис-

то формальный переход к сдвоенному

уроку («паре», как это называется в выс-

шей школе) при традиционных формах

учебной деятельности становится факто-

ром дополнительной нагрузки. Согласим-

ся, что непросто выстроить комбиниро-

ванный урок, занимающий в два раза боль-

ше привычного времени. Возможно, лег-

че обстоит дело с повторительно-обоб-

щающими занятиями, но в таком случае

подавляющая доля интеллектуальной и

эмоциональной нагрузки ложится на уча-

ЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ под-

ход к построению учебной ра-

боты требует поиска новых

86

Глава 3

щихся, а учителю достается роль координатора. К

классическим семинарам, проводимым в системе,

школьники еще не готовы... Вот и получается, что учи-

теля «при всем богатстве выбора» останавливаются на

лекционной форме, которая, кстати, оказывается не

достаточно результативной, хотя в вузовской практи-

ке она используется с заметно большим эффектом.

Почему? Прежде всего, в вуз поступают абитури-

енты, твердо решившие продолжать образование, а

в школьном классе присутствуют и те, кто, как и Алиса

из Страны Чудес, твердо уверены, что «нет ничего

суше лекции», и поэтому откровенно скучают на уро-

ке. Во-вторых, чтение лекции — само по себе боль-

шое искусство: необходимо дать научные основы,

соблюдать логику изложения, уложиться в отведен-

ное время и при этом держать внимание аудитории.

Школьный же учитель, находясь между Сциллой (не-

обходимостью выдать учебный материал, предусмот-

ренный госстандартом) и Харибдой (вечной нехват-

кой необходимого для этого времени: праздники,

больничные, свои и школьников, дни самоуправле-

ния, подготовка к аттестации, лицензированию, ак-

кредитации и пр.), зачастую берет вузовский учеб-

ник по своей дисциплине и занимается — в течение

двух уроков! — обычной диктовкой. А поскольку

школа вся находится на модульном обучении, то и на

следующих занятиях происходит то же самое. Или в

течение этой учебной пары школьники подвергают-

ся тестированию по предмету, поскольку одни лек-

ции не способствуют наполнению журналов текущи-

ми отметками. При этом не учитывается, что тесты

требуют повышенной сосредоточенности, внимания

и т.д. За напряженной умственной работой должен

последовать соответствующий отдых, но школьни-

ков ждет или очередная двухчасовая лекция, или

снова тестирование. Извините, но в такой ситуации

учителя и ученики начинают мечтать о привычной,

неторопливой классно-урочной системе обучения, в

которой заранее все известно.

Психодидактика обучающих технологий... 87

Однако большинство исследователей в области

педагогических технологий подчеркивают, что пос-

ледние обязательно видоизменяют позиции учителя

и учащихся в учебном процессе с субъект-объектных

на субъект-субъектные. Так, И.И. Рыданова утверж-

дает, что моносубъектность (единственно активная

позиция, принадлежавшая педагогу) была характер-

ной чертой учебно-воспитательного процесса»

1

, а ее

преодоление является тенденцией современного

периода развития образовательной науки и практи-

ки. Д.Н. Кавтарадзе обращается к мнению специали-

стов, которые «пришли к выводу, что модель, в

которой воспитывающий взрослый (педагог, роди-

тель) — субъект педагогического процесса, а ребе-

нок — объект, неизбежно приводит к невротизации,

психопатии детей, формированию у них двойной мо-

рали («для себя» и «для тети») и к устойчивому не-

приятию взрослых...»

2

А.П. Ершова и В.М. Букатов

констатируют, что «в педагогике принято интересы

учеников понимать исключительно как желание

учиться при неизменном умении слушаться»

3

.

К сожалению, все это правда... Однако не вся

правда. Попробуем разобраться, почему традицион-

ный учебный процесс закрепляет объектную пози-

цию школьника и насколько данная ситуация зависит

от учителя.

С теоретической точки зрения

Отечественная педагогическая наука в объяснении

образовательного процесса опирается на целостную

теорию деятельности, которая понимается как фор-

1

Рыданова И.И. Основы педагогики общения. — Минск, 1998.

С.

17.

2

Кавтарадзе

Д.Н. Обучение и игра: Введение в активные мето-

ды обучения. - М.: Флинта, 1998. С. 25.

3

Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и пове-

дения учителя. — М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО

«Модэк», 1995. С. 13.

88

Глава 3

ма психической активности личности, направленная

на познание и преобразование мира и самого чело-

века. Деятельность состоит из более мелких еди-

ниц — действий, каждому из которых соответствует

своя частная цель или задача. В структуру деятельно-

сти обычно включают цель, мотив, способы, усло-

вия, результат. Вот с этих позиций попробуем про-

анализировать процесс учебной деятельности, а так-

же действия учащегося в ней.

Обычно учитель, заранее построив образ занятия,

свободно оперирует своими и ученическими действи-

ями во время урока, поскольку имеет прогнозируе-

мый результат, представляет закономерную последо-

вательность своих действий, осознает вписанность

данной темы в общее содержание раздела и т.п. Этот

прогнозируемый образ педагогической деятельнос-

ти у педагога формируется благодаря обучению в

педагогическом вузе (педколледже), знакомству с

разнообразной методической литературой, накоп-

ленному опыту.

А учащийся имеет, как правило, только поверхно-

стное представление о происходящем на уроке: про-

верка домашнего задания, изучение нового, возмож-

ный опрос по изученному материалу и пр. Целевой

смысл этих учебных действий как бы потерян для

ученика, они превращаются в ежедневную рутину,

носят дискретный (прерывистый, пунктирный) ха-

рактер: сейчас вот нужно проявить активность — так

задумано по плану урока, а здесь нужно отставить

всякую инициативу и внимательно слушать учителя...

Ученик оказывается в роли лампочки: его то включа-

ют, то выключают (при этом не особенно заботясь о

желаниях и возможностях самой «лампочки»).

Так же не до конца ясен для ученика и результат

учебного процесса. Известно, что любая деятель-

ность направлена на удовлетворение человеческих

потребностей, среди которых, согласно концепции

А. Маслоу, выделяются первичные (физиология, бе-

зопасность и защищенность) и вторичные (общение,

Психодидактика обучающих технологий... 89

уважение, самоактуализация). Обучение в большей

степени связано с вторичными потребностями. При

этом педагоги осознают, что знания, получаемые

учеником сегодня, в будущем окажутся для него зна-

чимыми в обеспечении безопасности и защищенно-

сти жизни — не столько в физическом, сколько в

социальном плане (возможность найти хорошую

работу, быть принятым в обществе и т.п.). Но сам

школьник, не обладающий пока богатым жизненным

опытом, воспринимает процесс познания не как

личностно значимую и целостно воспринимаемую

деятельность, но скорее как цепочку отдельных учеб-

ных операций, дисциплин, ступенек, которые пре-

дусмотрены устройством школьной жизни, но не его

собственным выбором.

Таким образом, сама ситуация обучения способ-

ствует формированию у школьника позиции ведомо-

го. Учитель потому и имеет возможность управлять

педагогической ситуацией — учебной, воспитатель-

ной, что он «видит» обобщенный образ процесса

педагогической деятельности, работает на перспек-

тиву, ведет к прогнозируемому результату. (Другое

дело, насколько личность ведомого оказывается

подавленной (объектной) или активизированной

(субъектной) в образовательном процессе.)

Приходится сделать вывод (и не будем этого бо-

яться!), что в определенной степени подчинитель-

ная, ведомая, даже объектная позиция учащегося в

образовательном процессе обусловлена самой орга-

низацией обучения.

Поэтому во многих педагогических технологиях

предпринимается попытка изменить самый ход по-

знавательного процесса (т. е. условия деятельности),

а вместе с этим — и позицию учащегося.

И в последнее время достаточно настойчиво про-

водится мысль, что учебный процесс обязательно

Должен носить характер субъект-субъектных отноше-

ний между учителем и учеником.

Однако механическое, невдумчивое «замылива-

90

Глава 3

ние» этой фразы приводит к формированию иска-

женного образа педагогической деятельности, кото-

рый, к сожалению, укореняется в сознании родите-

лей, учащихся и самих педагогов. Дело в том, что в

конце 1980-х гг., заговорив о субъектных отношени-

ях педагога и учащегося в учебном процессе, некото-

рые теоретики ошибочно приравняли «субъект-

субъектные отношения» к «равновесным позициям

педагога и обучающегося» в учебном процессе.

Что же означают равновесные позиции учителя и

ученика: одинаковые по объему знаний? по месту в

социуме? По правам и обязанностям? Представьте

себе весы в состоянии покоя: нет никакого движе-

ния, поиска равновесия... А теперь перенесите этот

образ на педагогический процесс: все замирает в

состоянии полного покоя, не нужен поиск истины,

не происходит развития...

Нет, именно неравновесность, именно разница (в

знаниях, в опыте, в восприятии и пр.), асимметрич-

ность (иерархическая, рефлексивная, предметно-

учебная, возрастная и пр.) и составляет то поле на-

пряжения, в рамках которого развертывается совме-

стная познавательная деятельность учителя и учаще-

гося. Эта асимметричность не только не противоре-

чит возможности субъект-субъектных отношений,

но, напротив, является необходимым фактором для

совместной деятельности, просто педагог является

субъектом деятельности преподавательской, а уча-

щийся — субъектом деятельности учения. Эти дея-

тельности различаются по цели, условиям протека-

ния, действиям, результату, поэтому и субъектность

участников образовательного процесса проявляется

по-разному. Но любая субъектность подразумевает

адекватное соотношение прав и ответственности.

Часто это соотношение нарушается: одни считают,

что ученик имеет право не желать учиться, но при

этом за плохую успеваемость школьника несет от-

ветственность учитель (а не сам ученик), а другие

полагают, что главное — любыми средствами заста-

Психодидактика обучающих технологий... 91

вить школьников выучить материал («они потом

спасибо скажут»). Нужно в этой ситуации искать ком-

промиссы, а не заниматься дешевым популизмом,

уравнивая в правах и обязанностях педагогов и

школьников.

Обучение в школе (мы не говорим о самообучёг

нии) — это главным образом совместная деятель-!

ность, которая должна научить будущего члена соци-\

ума навыкам общего труда, сотрудничества, со-дея-

тельности, даже со-творчества (по некоторым наблю*

дениям ученых, в ближайшее время открытия будут

делаться не единицами, но коллективами сотрудни-

ков, единомышленников).

Проанализируем, насколько современный процесс

обучения готовит к совместной деятельности.

Изначально ученик наравне с другими знакомится

с общим ходом определенного учебного действия:

учитель предлагает учащимся задачу (разбор слова

по составу и пр.) и помогает найти верный ответ.

Происходит первичное знакомство с общим процес-

сом; роль ученика может быть обозначена как наблю-

датель, зритель.

Затем учащийся отрабатывает эту процедуру вме-

сте с другими учениками, но при минимальной помо-

щи учителя; Л.И. Уманский называл это «совместно-

индивидуальной деятельностью»: всеми осваивается

общий ход деятельности; роль соучастника.

После, при выполнении домашнего задания,

школьник должен самостоятельно подтвердить по-

лученные знания и умения; т.е. происходит интери-

оризация: индивидуальное присвоение общего хода

Деятельности по образцу: «делаю как все, но сам»;

роль деятеля.

При выполнении соответствующих упражнений

Должно происходить дальнейшее углубление знаний

и умений, приращение личного опыта ученика. Не

все, но некоторые учащиеся выходят на создание

собственного образца деятельности; на данном эта-

пе интегрируются роли деятеля + мыслителя.