Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология

Подождите немного. Документ загружается.

Зубные протезы, помимо восстановления количества зубов в

зубных рядах, применяют для перестройки зубных рядов и изме-

нения их соотношения, перестройки височно-нижнечелюстного

сустава, шинирования зубов. Часто зубные протезы представля-

ют собой корригирующие аппараты. В результате качественно пере-

страивается зубочелюстная система, что отражается на лицевом

скелете. Помимо этого, в ортопедии используют лицевые проте-

зы, представляющие собой защитные и косметические аппараты

при дефектах лица (отсутствие носа, глаза и носа, глаза, носа и

губы и др.).

Все ортопедические аппараты по назначению можно подразде-

лить на 5 групп:

• протезы зубов;

• шинирующие лечебные аппараты и протезы;

• аппараты для ортопедических целей;

• аппараты, применяемые при травмах лица;

• протезы челюстей и лица.

Протезы зубов. Эту группу составляют: а) протезы, восстанав-

ливающие коронку зуба (вкладки, полукоронки, коронки,

штифтовые зубы); б) протезы, восстанавливающие зубные ряды

(мостовидные, пластиночные, бюгельные); в) протезы, приме-

няемые при отсутствии всех зубов.

Протезы мостовидные падающую на них жевательную

нагрузку передают опорным зубам физиологическим путем. Акт

обработки пищи во рту сходен с обработкой ее естественными

зубами как по времени, так и по возможности дробления пищи

с различными физическими свойствами. Протезы занимают мало

места во рту, не больше, чем имевшиеся естественные зубы, бла-

годаря чему больные быстро к ним привыкают и осваивают их.

Протезы пластиночные покрывают небо, альвеолярные

отростки и тело челюсти, приходящееся на них жевательное дав-

ление передают на ткани, не приспособленные к нагрузке. В пер-

вое время пользования протезами нарушается речь, возникает

рвотный рефлекс, усилено отделение слюны, обработка пищи во

рту удается с трудом. По мере привыкания к протезу указанные

осложнения исчезают.

Протезы бюгельные передают давление смешанным пу-

тем зубам и на ткани, не приспособленные к нагрузке. Поэтому

имеют положительные и отрицательные качества, свойственные

мостовидным и пластиночным протезам. Все указанные конструк-

ции способствуют разгрузке зубов, ими можно шинировать зубы.

Протезы, применяемые при отсутствии всех

зубов, по конструкции пластиночные.

Шинирующие лечебные аппараты и протезы. Предназначеныдля

лечения заболеваний пародонта, объединяют группу зубов или

весь зубной ряд. Аппараты этой группы являются вариантами

несъемных протезов или комплексом элементов бюгельных про-

тезов.

132

Аппараты для ортодонтических целей. Предназначеныдля нор-

мализации: а) расположения зубов в зубном ряду; б) зубной дуги;

в) соотношения зубных рядов. В зависимости от источника силы,

приводящего в действие, ортодонтические аппараты подразделяют

на активные и пассивные.

Аппараты механического (активного) действия

характеризуются тем, что сила их действия заложена в самой

конструкции: резиновая тяга, пружины, стягивающий и растя-

гивающий винты и другие приспособления. С их помощью дос-

тигаются расширение, сужение, укорочение и удлинение зубно-

го ряда. Все активные аппараты действуют непрерывно до исчез-

новения напряжения в тканях пародонта.

Аппараты функционального (пассивного) дей-

ствия представляют собой различно сконструированные плос-

кости и накусочные поверхности, которые перемещают зубы или

всю нижнюю челюсть в направлении заданной наклонной плос-

кости. Пассивные аппараты действуют под влиянием сил со-

кращающейся жевательной мускулатуры при смыкании челюс-

тей.

Аппараты, применяемые при травмах лица. Эти аппараты ис-

пользуют при лечении переломов, последствий переломов и

ефектов челюстей, ранений в челюстно-лицевую область, пос-

ле операций на лице и челюсти, в случае удаления части зубов

и части челюсти. В эту группу входят и формирующие протезы,

применяемые в процессе лечения переломов челюсти с дефекта-

ми мягких тканей лица.

По функции аппараты, применяемые при травмах, и ортопе-

еские аппараты подразделяются на: фиксирующие (закрепля-

ющие отломки челюстей); регулирующие (вытягивающие и вправ-

ляющие отломки при их смещении); направляющие (определя-

направление смещения отломка); формирующие (представляют

опору для мягких тканей при образовании дефекта челюсти);

комбинированные (оказывают смешанное действие: закрепление

отломков, формирование ложа для протеза, создают опору для

мягких тканей и др.).

Протезы челюстей. Применяют для восстановления величины

и формы челюсти при врожденных и приобретенных дефектах,

которые могут возникнуть в результате ранения, бытовой трав-

мы, операции. Подразделяются на:

разобщающие — применяются при врожденных дефектах неба;

непосредственные — применяются как замещающие удален-

ную часть или всю челюсть, накладываются на операционном

столе;

последующие — накладываются после полного заживления ра-

ы, часто вместо непосредственного протеза;

корригирующие — при костном дефекте челюсти и неправиль-

но сросшихся переломах челюстей.

Глава 2 ЗАБОЛЕВАНИЯ ТВЕРДЫХ

ТКАНЕЙ ЗУБОВ

Этиология и патогенез

К причинам поражения твердых тканей зубов относят кари-

ес, гипоплазии эмали, патологическую стираемость твердых тка-

ней зубов, клиновидные дефекты, флюороз, острую и хроничес-

кую травмы, а также некоторые наследственные поражения (рис.

66; см. рис. 7, 8).

Данные причины вызывают различного характера и объема

дефекты коронковой части зуба. Степень поражения твердых тка-

ней зависит также от давности процесса, времени и характера

врачебного вмешательства.

Дефекты коронок передних зубов нарушают эстетический вид

больного, сказываются на мимике, а в отдельных случаях приво-

дят к нарушению и речи. Иногда при дефектах коронок образуются

острые края, которые способствуют хроническому травмирова-

нию языка, слизистой оболочки рта. В ряде случаев нарушается и

функция жевания.

К числу наиболее распространенных болезней зубов относится

кариес — прогрессирующее разрушение твердых тканей зуба с

образованием дефекта в виде полости. В основе разрушения ле-

жат деминерализация и размягчение твердых тканей зубов.

Патологоанатомически различают раннюю и позднюю фазы

морфологических изменений при кариозной болезни твердых тка-

ней коронки зуба. Для ранней фазы характерно образование ка-

риозного пятна (белого и пигментированного), для поздней —

возникновение в твердых тканях зуба полости различной глуби-

ны (стадии поверхностного, среднего и глубокого кариеса).

Предповерхностная деминерализация эмали в ранней фазе ка-

риеса, сопровождающаяся изменением ее оптических свойств, при-

водит к потере естественного цвета эмали: сначала эмаль белеет в

результате образования в кариозном очаге микропространств,

а затем приобретает светло-коричневый оттевок — пигменти-

рованное пятно. Последнее отличается от белого пятна большей

площадью и глубиной поражения.

В поздней фазе кариеса происходит дальнейшая деструкция

эмали, в которой при постепенном отторжении деминерализо-

134

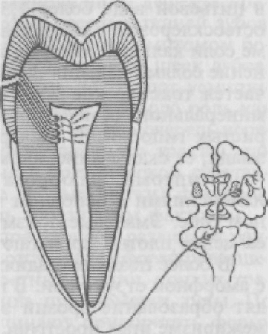

Рис. 67. Рефлекторные связи пора-

женных зон зубов.

ванных тканей образуется полость

с неровными контурами. После-

дующее разрушение эмалево-ден-

тинной границы, проникновение

микроорганизмов в дентинные ка-

нальцы приводит к развитию кари-

еса дентина. Выделяющиеся при

этом протеолитические ферменты

и кислота обусловливают растворе-

ние белкового вещества и демине-

рализацию дентина вплоть до со-

общения кариозной полости с

пульпой.

- При кариесе и поражениях

твердых тканей зуба некариозного

характера наблюдаются расстройства нервной регуляции. В слу-

чае повреждений тканей зуба открывается доступ внешним не-

специфическим раздражителям нервного аппарата дентина, пуль-

пы и периодонта, которые вызывают болевую реакцию. Последняя

в свою очередь рефлекторно способствует нейродинамическим

сдвигам в функциональной деятельности жевательной мус-

кулатуры и образованию патологических рефлексов (рис. 67).

Гипоплазия эмали возникает в период фолликулярного раз-

вития зубных тканей. По М. И. Грошикову (1985), гипоплазия —

результат извращения метаболических процессов в зачатках зу-

бов при нарушении минерального и белкового обмена в орга-

низме плода или ребенка (системная гипоплазия) — либо мест-

но-действующей на зачаток зуба причины (местная гипоплазия).

Встречается у 2—14% детей. Гипоплазия эмали не является ло-

кальным процессом, захватывающим лишь твердые ткани зуба.

Она представляет собой результат тяжелого обменного наруше-

ния в молодом организме. Проявляется нарушением строения

дентина, пульпы и часто сочетается с аномалиями прикуса (про-

гения, открытый прикус и т. д.).

Классификация гипоплазии основана на этиологическом приз-

наке, поскольку гипоплазия зубных тканей различной этиологии

имеет свою специфику, которая обычно выявляется при проведе-

нии клинико-рентгенологического исследования. В зависимости от

причины различают гипоплазию твердых тканей зубов, форми-

рующихся одновременно (системная гипоплазия); нескольких

рядом стоящих зубов, формирующихся одновременно, а чаще в

разные периоды развития (очаговая гипоплазия); местную гипо-

плазию (одиночного зуба).

Флюороз — хроническая болезнь, обусловленная избыточным

поступлением в организм фтора, например при его содержании

135

в питьевой воде более 1,5 мг/л. Проявляется главном образом

остеосклерозом и гипоплазией эмали. Фтор связывает в организ-

ме соли кальция, которые активно выводятся из организма: обед-

нение солями кальция нарушает минерализацию зубов. Не исклю-

чается токсическое воздействие на зачатки зубов. Нарушение

минерального обмена проявляется в форме разнообразных фто-

ристых гипоплазии (исчерченность, пигментация, крапчатость

эмали, ее скалывание, аномалийные формы зубов, их хрупкость).

Симптомы флюороза представлены морфологическими

изменениями в основном в эмали, чаще всего в ее поверхност-

ном слое. Эмалевые призмы в результате резорбтивного процес-

са менее плотно прилегают друг к другу.

В более поздних стадиях флюороза появляются участки эмали

с аморфной структурой. В последующем в этих участках происхо-

дят образование эрозий эмали в виде крапинок, расширение

межпризменных пространств, что свидетельствует об ослаблении

связей между структурными образованиями эмали и об уменьше-

нии ее прочности.

Патологическое истирание зубов представляет собой возрас-

тающую со временем убыль твердых тканей коронки зуба — эмали

и дентина — на отдельных участках поверхности. Это достаточно

распространенное заболевание зубов, встречается примерно у 12%

людей старше 30 лет и крайне редко в более раннем возрасте.

Полное стирание жевательных бугорков моляров и премоляров,

а также частичная стертость режущих краев передних зубов у

мужчин наблюдаются почти в 3 раза чаще, чем у женщин. В этио-

логии патологической стираемости зубов видное место принадле-

жит таким факторам, как характер питания, конституция боль-

ного, различные заболевания нервной и эндокринной систем, на-

следственные факторы и т. п., а также профессия и привычки

больного. Описаны достоверные случаи повышенного стирания

зубов при тиреотоксическом зобе, после экстирпации щитовид-

ной и паращитовидных желез, при болезни Иценко — Кушин-

га, холецистите, мочекаменной болезни, эндемическом флюо-

розе, клиновидном дефекте и др.

Использование съемных и несъемных протезов неправильной

конструкции также является причиной патологического стирания

поверхностей зубов различных групп, особенно часто стираются

зубы, являющиеся опорными для кламмеров.

Изменения при патологической стираемости твердых тканей

коронки зуба наблюдаются не только в эмали и дентине, но и в

пульпе. При этом наиболее выражено отложение заместительно-

го дентина, который сначала образуется в области рогов пуль-

пы, а затем и по всему своду коронковой полости.

Клиновидный дефект образуется в пришеечной области вести-

булярной поверхности премоляров, клыков и резцов, реже дру-

гих зубов. Этот вид некариозного поражения твердых тканей ко-

ронки зуба встречается обычно у людей среднего и пожилого

136

возраста. Важная роль в патогенезе клиновидного дефекта при-

надлежит нарушениям трофики пульпы и твердых тканей зубов.

В 8—10% случаев клиновидный дефект является симптомом бо-

лезней пародонта, сопровождающихся обнажением шеек зубов,

Имеющиеся в настоящее время данные позволяют усматри-

вать в патогенезе клиновидного дефекта существенную роль как

сопутствующих соматических заболеваний (в первую очередь нерв-

ной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта), так

и воздействия химических (изменения в органической субстан-

ции зубов) и механических (жесткие зубные щетки) факторов.

Многие авторы отводят ведущую роль абразивным факторам.

При клиновидном дефекте, как и при кариесе, различают ран-

нюю стадию, для которой характерны отсутствие сформировавше-

гося клина и наличие лишь поверхностных ссадин, тонких тре-

щин или щелей, обнаруживаемых лишь при помощи лупы. По

мере расширения эти углубления начинают приобретать форму

клина, при этом дефект сохраняет ровные края, твердое дно и

как бы отполированные стенки. Со временем возрастает ретрак-

ция десневого края и обнаженные шейки зубов все острее реа-

гируют на различные раздражители. Морфологически на этой

стадии заболевания выявляют уплотнение структуры эмали, об-

литерацию большинства дентинных канальцев и появление круп-

ных коллагеновых волокон в стенках необлитерированных каналь-

цев. Наблюдается также повышение микротвердости как эмали,

так и дентина вследствие усиления процесса минерализации.

Острым травматическим повреждением твердых тканей корон-

ки зуба является перелом зуба. Таким повреждениям подвергают-

ся главным образом передние зубы, притом преимущественно

верхней челюсти. Травматическое повреждение зубов нередко при-

водит к гибели пульпы вследствие инфекции. Вначале воспале-

ние пульпы носит острый характер и сопровождается обильны-

ми болями, затем переходит в хроническую форму с характер-

( н ы м и патологическими явлениями.

Наиболее часто наблюдаются переломы зубов в поперечном

направлении, реже в продольном. В отличие от вывиха при пере-

ломе подвижна лишь отломленная часть зуба (если она осталась

в альвеоле).

При хронической травме твердых тканей зуба (например, у

сапожников) отколы происходят постепенно, что приближает их

к профессиональной патологической стираемости.

К числу наследственных поражений твердых тканей зуба от-

носятся неполноценный амелогенез (формирование неполноцен-

ной эмали) и неполноценный дентиногенез (нарушение развития

дентина). В первом случае в результате наследственно обуслов-

ленного нарушения развития эмали наблюдаются изменение ее

цвета, нарушение формы и размеров коронки зуба, повышен-

ная чувствительность эмали к механическим и температурным воз-

действиям и т. п. В основе патологии лежат недостаточная мине-

137

рализация эмали и нарушение ее структуры. Во втором случае в

результате дисплазии дентина наблюдаются повышенная под-

вижность, полупрозрачность как молочных, так и постоянных

зубов.

В литературе описан синдром Стейнтона — Капдепона — сво-

еобразная семейная патология зубов, характеризующаяся из-

менением цвета и прозрачности коронки, а также рано начинаю-

щимся и быстро прогрессирующим стиранием зубов и скалыва-

нием эмали.

Клиническая картина

Клиника кариозного поражения твердых тканей зубов тесно

связана с патологической анатомией кариозного процесса, по-

скольку последний в своем развитии проходит определенные ста-

дии, имеющие характерные клинические и морфологические

признаки.

К числу ранних клинических проявлений кариеса относят

появляющееся незаметно для больного кариозное пятно. Лишь при

тщательном обследовании зуба при помощи зонда и зеркала

можно заметить изменение цвета эмали. При обследовании сле-

дует руководствоваться правилом, что у резцов, клыков и пре-

моляров наиболее часто поражаются контактные поверхности, в

то время как у моляров — жевательные (фиссурный кариес), осо-

бенно у лиц молодого возраста.

Поражение кариесом в виде единичных очагов деструкции в

одном или двух зубах проявляется жалобами на чувствительность

при контакте кариозной поверхности со сладкой, соленой или

кислой пищей, холодными напитками, при зондировании. Сле-

дует отметить, что в стадии пятна указанная симптоматика вы-

является лишь у больных с повышенной возбудимостью.

Поверхностный кариес характеризуется быстро проходящей

болью при действии указанных раздражителей практически у всех

больных. При зондировании легко обнаруживается неглубокий

дефект со слегка шероховатой поверхностью, причем зондиро-

вание немного болезненно.

Средний кариес протекает без боли; раздражители, чаще ме-

ханические, вызывают лишь кратковременную боль. Зондирова-

ние позволяет выявить наличие кариозной полости, заполнен-

ной остатками пищи, а также размягченным пигментированным

дентином. Реакция пульпы на раздражение электрическим током

остается в пределах нормы (2—6 мкА).

На последней стадии — стадии глубокого кариеса — болевые

ощущения становятся достаточно выраженными при действии

температурных, механических и химических раздражителей.

Кариозная полость значительных размеров, а ее дно заполнено

размягченным пигментированным дентином. Зондирование дна

138

полости болезненно, особенно в области рогов пульпы. Наблю-

даются клинически определяемые признаки раздражения пуль-

пы, электровозбудимость которой может быть пониженной (10—

20 мкА).

Болезненность при давлении на крышу пульповой камеры

тупым предметом обусловливает изменение характера формиро-

вания полости в момент лечения.

Иногда дефект твердых тканей при глубоком кариесе частич-

но скрыт оставшимся поверхностным слоем эмали и выглядит

при осмотре как небольшой. Однако при снятии нависающих

краев легко обнаруживается большая кариозная полость.

Диагностика кариеса на стадии образовавшейся полости доста-

точно проста. Кариес в стадии пятна не всегда легко отличить от

поражений твердых тканей коронки зуба некариозного происхож-

дения. Сходство клинических картин глубокого кариеса и хрони-

ческого пульпита, протекающего в условиях закрытой полости

зуба при отсутствии самопроизвольных болей, заставляет прово-

дить дифференциальную диагностику.

При кариесе боль от горячего и при зондировании возникает

быстро и быстро проходит, а при хроническом пульпите ощущает-

ся долго. Электровозбудимость при хроническом пульпите сни-

жается до 15—20 мкА.

В зависимости от зоны поражения (кариес той или иной по-

верхности жевательных и передних зубов) Блэком предложена

топографическая классификация: I класс — полость на окклю-

зионной поверхности жевательных зубов; II — на контактных по-

верхностях жевательных зубов; III — на контактных поверхнос-

тях передних зубов; IV — область углов и режущих краев перед-

них зубов; V класс — пришеечная область. Предложено и буквен-

ное обозначение зон поражения — по начальной букве названия

поверхности зуба; О — окклюзионная; М — медиальная контакт-

ная; Д — дистальная контактная; В — вестибулярная; Я — языч-

ная; П — пришеечная.

Полости могут располагаться на одной, двух и даже на всех

оверхностях. В последнем случае можно топографию поражения

обозначить так: МОДВЯ.

Знание топографии и степени поражения твердых тканей

лежит в основе выбора метода лечения кариеса.

Клинические проявления гипоплазии эмали выражаются в

виде пятен, чашеобразных углублений, как множественных, так

и единичных различных величины и формы линейных бороздок

разных ширины и глубины, опоясывающих зуб параллельно же-

вательной поверхности или режущему краю. Если элементы подоб-

ной формы гипоплазии локализуются по режущему краю корон-

ки зуба, на последней образуется полулунная выемка. Иногда

наблюдается отсутствие эмали на дне углублений или на бугор-

ках премоляров и моляров. Встречается также сочетание бороз-

док с углублениями округлой формы. Бороздки обычно распола-

139

гаются на некотором расстоянии от режущего края: иногда на

одной коронке их несколько.

Отмечается также недоразвитие бугорков у премоляров и

моляров: они меньше, чем обычно, по размеру.

Твердость поверхностного слоя эмали при гипоплазии часто

снижена и твердость дентина под очагом поражения повышена

по сравнению с нормой.

При наличии флюороза клиническим признаком является

различное по характеру поражение разных групп зубов. При лег-

ких формах флюороза наблюдается слабо выраженная потеря

блеска и прозрачности эмали вследствие изменения коэффици-

ента светопреломления в результате фтористой интоксикации,

носящей обычно хронический характер. На зубах появляются

белесоватые, «неживые» одиночные мелоподобные пятна, кото-

рые по мере прогрессирования процесса приобретают темно-ко-

ричневую окраску, сливаются, создавая картину как бы подго-

релых коронок с «осповидной» поверхностью. Зубы, в которых

процесс кальцификации уже завершен (например, постоянные

премоляры и вторые постоянные моляры), менее подвержены

флюорозу даже при высоких концентрациях фтора в воде и пище.

По классификации В. К. Патрикеева (1956), штриховой фор-

мой флюороза, для которой характерно появление слабозамет-

ных меловидных полосок в эмали, чаще поражаются централь-

ные и боковые резцы верхней челюсти, реже — нижней, при-

чем процесс захватывает в основном вестибулярную поверхность

зуба. При пятнистой форме наблюдается появление разной по

интенсивности окраски меловидных пятен на резцах и клыках,

реже — на премолярах и молярах. Мел ОВИДНО-крапчатая форма

флюороза поражает зубы всех групп: матовые, светло- или тем-

но-коричневые участки пигментации располагаются на вестибу-

лярной поверхности передних зубов. Все зубы могут быть пора-

жены также эрозивной формой, при которой пятно приобретает

вид более глубокого и обширного дефекта — эрозии эмалевого

слоя. Наконец, деструктивная форма, встречающаяся в эндемич-

ных очагах флюороза с высоким содержанием фтора в воде (до

20 мг/л), сопровождается изменением формы и отломом коро-

нок, чаще резцов, реже моляров.

Клиническая картина поражения твердых тканей коронки зуба

клиновидным дефектом зависит от стадии развития данной па-

тологии. Процесс развивается очень медленно, иногда десятиле-

тиями, причем в начальной стадии, как правило, отсутствуют

жалобы со стороны больного, но со временем появляются чув-

ство оскомины, боли от механических и температурных раздра-

жителей. Десневой край, даже если произошла ретракция, со

слабыми признаками воспаления.

Клиновидный дефект возникает преимущественно на щечных

поверхностях премоляров обеих челюстей, губных поверхностей

центральных и боковых резцов, клыков нижней и верхней челюс-

140

тей. Язычная поверхность указанных зубов поражается крайне

редко.

В начальных стадиях дефект занимает очень маленькую пло-

щадь в пришеечной части, имеет шероховатую поверхность. За-

тем увеличивается как по площади, так и по глубине. При распро-

странении дефекта по эмали коронки форма полости в зубе имеет

определенные очертания: пришеечный край повторяет контуры

десневого края и в боковых участках под острым углом, а по-

том, закругляясь, соединяются эти линии по центру коронки.

Встречается дефект в форме полумесяца. Переходу дефекта на

цемент корня предшествует ретракция десны.

Дно и стенки полости клиновидного дефекта гладкие, от-

полированные, более желтого оттенка, чем окружающие слои

эмали.

Травматические повреждения твердых тканей зуба определяют-

ся местом приложения удара или избыточной нагрузки при же-

вании, а также возрастными особенностями строения зуба. Так,

в постоянных зубах наиболее часто наблюдается отлом части ко-

ронки, в молочных — вывих зуба. Часто причиной перелома,

отлома коронки зуба является неправильное лечение кариеса:

пломбирование при сохранившихся тонких стенках зуба, т. е. при

значительном кариозном повреждении.

При отломе части коронки (или ее надломе) граница повреж-

дения проходит по-разному: или в пределах эмали, или по ден-

тину, или захватывает цемент корня. Болевые ощущения зависят

от расположения границы перелома. При отломе части коронки

в пределах эмали происходит в основном травма языка или губ

острыми краями, реже отмечается реакция на температурные или

химические раздражители. Если линия перелома проходит в пре-

делах дентина (без обнажения пульпы), больные обычно жалуются

на боль от тепла, холода (например, при дыхании с открытым

ртом), воздействия механических раздражителей. При этом пуль-

па зуба не травмируется, а возникающие в ней изменения носят

обратимый характер. Острая травма коронки зуба сопровождает-

ся переломами: в зоне эмали, в зоне эмали и дентина без или со

. вскрытием пульпарной полости зуба. При травме зуба обязатель-

но проводят рентгенологическое исследование, а у интактных —

и электроодонтодиагностику.

Наследственные поражения твердых тканей зуба обычно захва-

тывают всю или большую часть коронки, что не позволяет топо-

графически выделить конкретные или наиболее часто встречаю-

щиеся участки поражения. В большинстве случаев нарушается не

только форма зубов, но и прикус. Эффективность жевания сни-

жена, а сама функция жевания способствует дальнейшему раз-

рушению зубов.

Возникновение частичных дефектов твердых тканей коронки

зуба сопровождается нарушением ее формы, межзубных контак-

тов, приводит к образованию десневых карманов, ретенционных

141