Каминская Э.А. Общая генетика

Подождите немного. Документ загружается.

Тонкая структура гена

В конце 50-х годов С. Бензер провел серию опытов, резуль-

таты которых оказались настолько серьезными, что заставили су-

щественным образом изменить представления о структуре гена. Он

исследовал большое количество мутаций одного гена — r\\ (rapid

lysis) фага Т

4

, паразитирующего на кишечной палочке. Этот ген, как

и большинство других фаговых генов, ответствен за репликацию и

производство потомства данного фага. Часть мутаций может вообще

препятствовать появлению потомства (летальные мутации), неко-

торые мутации способны подавлять размножение фага в одних

условиях и не оказывают такого действия — в других (условно ле-

тальные мутации).

Фаг Т4 при росте на кишечной палочке убивает все клетки, кото-

рые инфицирует, и в результате на поверхности бактериальной

культуры появляются стерильные пятна. Скорость образования, вели-

чина и прозрачность последних при культивировании дикого штамма

отличаются от таковых при культивировании мутанта г\\. Фаг

Т

4

дикого типа (rll

+

) нормально размножается и образует стериль-

ные пятна также и на штамме К-12 кишечной палочки, лизогенной

по фагу. Мутации же гII изменяют продолжительность жизненного

цикла фага и препятствуют его росту на штамме К-12, а на дикой

культуре Е. coli дают сравнительно крупные стерильные пятна с ха-

рактерной морфологией. Используя эти фенотипические отличия му-

тантной формы фага от дикой, Бензер сумел выделить большое

количество (в общей сложности свыше 2000) мутантов гII. Для

анализа структуры гена гII Бензер использовал функциональный

и рекомбинационный тесты на аллелизм. Он проводил попарные

скрещивания мутантов, заражая дикий штамм Е. coli одновре-

менно двумя разными мутантными формами фага Т

4

, вследствие чего

в клетках Е. coli создавалось состояние временной диплоидности

по гену фага. По результатам скрещивания, согласно цис-транс-

тесту, можно было определить, к каким функциональным единицам

принадлежат две анализируемые мутации г\\ — к одной и той же или

к разным.

Если потомство фага давало рост на штамме К-12, значит, анали-

зируемые мутации были неаллельными и принадлежали к разным

функциональным единицам. Если же рост фага на штамме К-12 от-

сутствовал, значит, мутации были аллельными, т. е. принадлежали к

одной функциональной группе (см. схему на с. 228).

Генетический анализ мутантов фага Т

4

проводился по схеме,

представленной в табл. 6.

На основании полученных результатов можно сделать вывод,

что мутации rlla и r\\b (при совместном выращивании на штамме

К-12 не дали роста) аллельны, т. е. принадлежат одной функци-

ональной единице, a rlla и rile, r\\b и rile — комплементарны,

т. е. принадлежат разным функциональным единицам.

Чтобы таким способом изучить 2000 мутантов, потребовалось бы

провести около 2 млн попарных скрещиваний, что, естественно, очень

'227

трудоемко. Поэтому Бензер использовал для скрещивания мутации,

которые не давали возврата к дикому типу. Ими оказались делеции.

Их очень легко выделить среди мутантов, поскольку они ста-

бильно не образуют стерильных пятен на штамме К-12, т. е. не дают

Таблица 6. Генетический анализ фага Т4 на основании его способности образовывать

стерильные пятна в культуре Е. coli

обратные мутации из-за отсутствия в них того или иного фрагмента

хромосомы. При скрещивании такой мутации с анализируемой му-

тацией в одном случае могли появиться рекомбинаты дикого типа, в

другом — нет. Это объяснялось тем, что в первом случае анализи-

руемая мутация не принадлежала области делеции, а во втором —

совпадала с ней и, следовательно, относилась к той же функциональ-

ной группе, что и деления, С помощью этого так называемого мето-

да перекрывающихся делеций Бензер установил, что все обнаружен-

ные им мутации принадлежат гену гII и располагаются в линейном

порядке. Цис-транс-тест показал также, что участок гII хромосомы

фага Т4 состоит из двух функционально самостоятельных еди-

ниц — А и В, которые Бензер назвал цистронами.

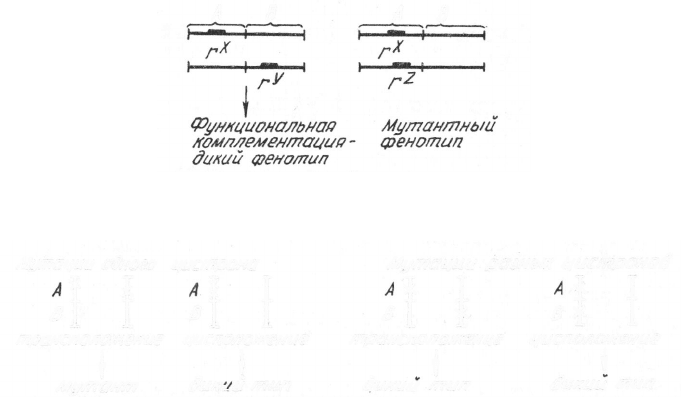

Цистрон представляет собой хромосомную единицу функции,

т. е. отрезок хромосомы, контролирующий, согласно тесту на компле-

ментарность, только одну функцию. Иными словами, цистрон —

это участок хромосомы, в пределах которого мутация проявляется

в транс-положении. Функциональные группы А и В гена гII комп-

лементарны, т. е. лишь при их взаимодействии фаг Т4 приобретает

'228

способность расти в клетках штамма К-12. Если в одной из функ-

циональных групп происходит инактивирующая мутация, синтез

полноценного активного белка не осуществляется:

А В А В

Цис-транс-тест на комплементарность при условии функциональ-

ной делимости гена можно представить следующим образом:

Мутации одного цистрона Мутации разно/к цистроноб

^

1 f ^ f 1 ^ f

I

£ i

{

транслоложение цисположение трансположенце цисположение

• t • *

Мутант дик и и тип дики и тип дик и и тип

Если мутации принадлежат разным цистронам, то при их транс-

положении у гибридов развивается дикий фенотип; в этом случае

клетка несет по одной полноценной функциональной единице каж-

дого типа. Если мутации принадлежат одному цистрону, то при их

транс-положении цистрон будет функционально дефектным и у гете-

розиготы сформируется мутантный фенотип.

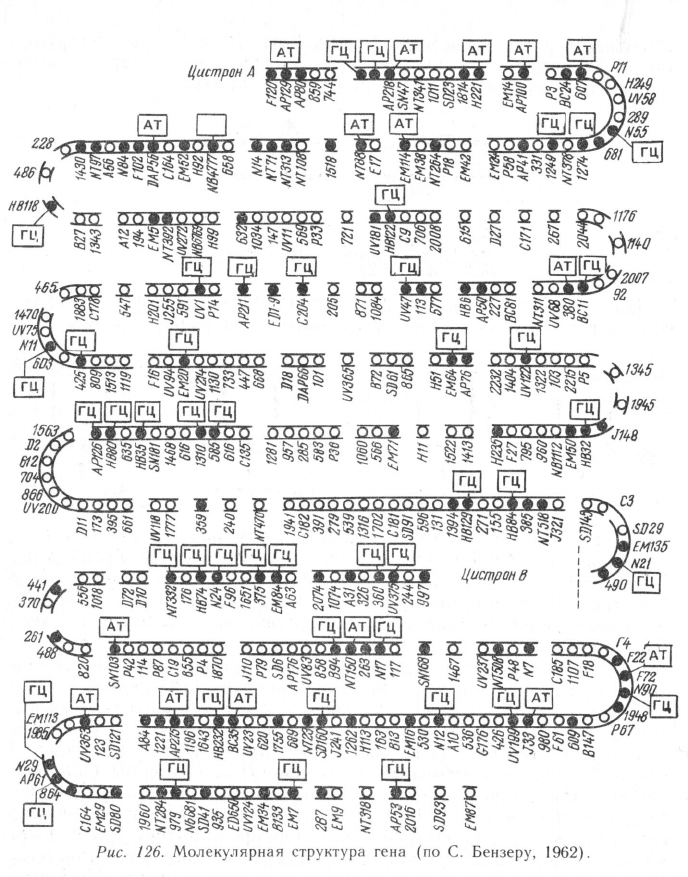

С помощью рекомбинационного теста Бензер установил, что в

пределах каждого цистрона может происходить кроссинговер, т. е.

рекомбинация. Наименьший фрагмент хромосомы, который обмени-

вается при кроссинговере, получил название единицы рекомбинации

или рекона. Бензер также определил, что в состав цистрона А

входит 5 единиц рекомбинации, а цистрона В — 3 единицы. Наимень-

ший участок цистрона, изменение которого может вызвать мутацию,

Бензер назвал мутоном. В настоящее время его называют мутант-

ным сайтом или единицей мутации. Он представляет собой часть

цистрона, способную мутировать независимо от других его участков.

Между сайтами возможна рекомбинация — кроссинговер. По Бензе-

ру, мутон и рекон почти не отличаются по размерам. Установ-

лено, что наименьшая частота рекомбинаций между двумя сайтами

составляет 0,02 %. Это соответствует 1/400 области гена г\\. В ней

было выявлено 308 сайтов, которые распределяются между цистро-

нами следующим образом: 200 сайтов находится в цистроне Л, 108 —

в цистроне В, т. е. по числу сайтов и по частоте рекомбинаций цист-

рон А оказывается длиннее цистрона В (рис. 126).

Понятие «ген» в функциональном отношении шире понятия «цисг

рон». Ген представляет собой участок молекулы ДНК, кодирующий

'229

первичную структуру одной молекулы белка, либо одной молекулы

т-РНК, или р-РНК. Цистрон же представляет собой участок молеку-

лы ДНК, кодирующий первичную структуру одной полипептидной

цепи, либо одной молекулы т-РНК, или р-РНК. Ген может состоять

из одного (в этом случае понятия «ген» и «цистрон» совпадают)

или нескольких цистронов, количество которых зависит от размера

кодируемой макромолекулы. Исключение составляют такие гены, как

'230

ген-оператор, не кодирующий никакой молекулы, а выполняющий

функцию связывания белка-репрессора.

Бензер попытался выразить размеры гена и цистрона в конкрет-

ных единицах. Для этого он сопоставил размеры нуклеиновой кисло-

ты с размерами генетической карты фага, вычисленными путем опре-

деления частоты рекомбинации. Еще в 1952 г. А. Херши и

М. Чейз установили, что общее число пар нуклеотидов в ДНК фага

составляет 1,8-10

5

. Длина же генетической карты фага в области

Т

4

равняется 1500 кроссоверным единицам. Минимальная частота

рекомбинаций между двумя мутациями г\\ составила 0,02 %. Это

означает, что мутантные участки отстоят друг от друга на расстоянии

0,02 единицы карты, которое соответствует 1,3-Ю

-5

длины всего

генома фага. Следовательно, рекомбинация может происходить на

расстоянии около двух нуклеотидных пар.

Бензер установил также размер минимального участка, изменяю-

щегося в результате мутации. Оказалось, что он измеряется немно-

гими нуклеотидами.

В настоящее время установлено, что мутон и рекон по размерам

совпадают и соответствуют одной паре нуклеотидов в ДНК.

Таким образом, Бензер построил карту гена г\\ и смог располо-

жить все мутации в линейном порядке. В локусе г\\ он обнаружил

две функциональные единицы, структурно соответствующие двум

участкам локализации мутаций: генам rllA и г\\В. Оказалось, что

размер цистрона А равен 1200, а цистрона В — 700 нуклеотидных

пар.

Размеры генов у разных организмов различны, а число пар нукле-

отидов, входящих в их состав, в среднем составляет около 1000; моле-

кулярная масса среднего по размерам гена приблизительно равна

7- 10

5

. Наиболее короткими являются гены, кодирующие т-РНК

(около 190 пар нуклеотидов). Некоторые гены длиннее, например,

ген фиброина шелка у тутового шелкопряда достигает 16 000 пар

нуклеотидов.

Итак, ген представляет собой весьма сложную структуру. По

словам Дж. Уотсона, «ген — это дискретная область хромосомы, от-

ветственная за образование определенного клеточного продукта; он

состоит из ряда линейно расположенных единиц, потенциально спо-

собных к изменению (мутирующие участки); каждый такой участок

может существовать в нескольких альтернативных формах и между

разными участками может происходить кроссинговер».

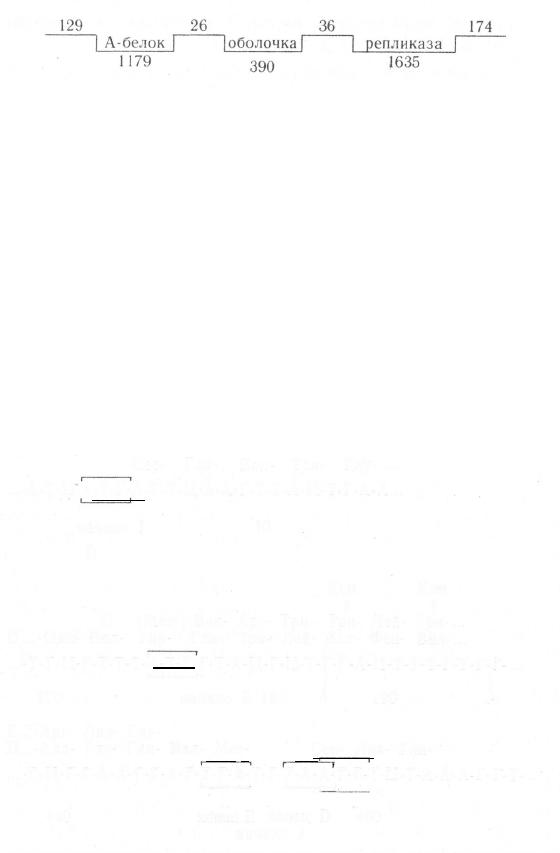

Дальнейшие исследования гена позволили более детально изучить

его структуру. К примеру, в 1976 г. В. Фирс с сотрудниками расшиф-

ровали нуклеотидную последовательность гена репликазы фага

MS2 — мельчайшего РНК-содержащего вируса, паразитирующего на

кишечной палочке. Вся РНК этого вируса включает три гена, кодиру-

ющих три белка: ген оболочки (390 нуклеотидов), ген Л-белка (1179

нуклеотидов) и ген репликазы (1635 нуклеотидов). Вся информация

вируса записана в цепочке, состоящей из 3569 нуклеотидов:

'231

В том же году группа английских ученых под руководством Ф.

Сэнджера расшифровала нуклеотидную последовательность длиной

5500 нуклеотидов фага фХ 174 (вирус бактерий) и обнаружила, что

его одноцепочечная ДНК кодирует гораздо больше белков, чем поз-

воляют ее размеры. Это навело на мысль, что один участок ДНК

может кодировать разные белки по принципу «перекрывающихся»

генов. Еще в 1961 г. Крик допускал, что перекрываемость генов воз-

можна при сдвиге чтения. Однако обычно при сдвиге чтения, возника-

ющем после вставки или выпадения азотистого основания в молекуле

ДНК, изменяется аминокислотная последовательность в белковой

молекуле, в результате чего белок оказывается функциональ-

но неполноценным. Это ставило под сомнение существование факта

перекрываемости генов. Тем не менее в том же году Б. Барелл, Г. Эйр

и К. Хатчисон сумели выяснить, что перекрывание генов — вполне

закономерное явление и заключается оно в том, что один ген (Е)

располагается в области ДНК, уже занятой другим геном (D):

Сер- Гли- Вал- Три- Глу- ...

...-А-Т-Ц-А-Т-Г-А-Г-Т-Ц-А-А-Г-Т-Т-А-Ц-Т-Г-А-А...

начало I 10

D

Кон Кон

t t

Е (Мет-) Вал- Apr- Трп- Три- Лей- Три-...

D...-Цис- Вал- Тир- Гли- Три- Лей- Асп- Фен- Вал-...

...-Т-Г-Ц-Г-Т-Т-Т-'А-Т-ГТ-Т-А-Ц-Г-Ц-Т-Г-Г-А-Ц-Т-Т-Т-Г-Т-Г-Г-...

1 J

1 *

170 начало Е 180 А 190 А

E...-Арг- Лиз- Глу-

D...-Ала- Глу- Гли- Вал- Мет- Сер- Лиз- Гли-

... -Г-Ц-Г-Г-А-А-Г-Г-А-Г-Т Г-А-Т-Г-Т-А-А-Т-Г-Т-Ц-Т-А-А-А-Г-Г-Т-...

I , 1 »

r

—I ,

440 конец Е конец D 460

начало J

Было установлено, что ген Е начинается примерно со 176 нуклео-

тида гена D. Вследствие сдвига чтения последовательности амино-

кислот в белках Е и D не совпадают. Авторам удалось выяс-

нить, что рибосома сама находит начало гена отыскивая на и-РНК

перед инициирующим кодоном короткую последовательность, компле-

ментарную концу рибосомальной РНК. В связи с этим открытием

перед авторами встал вопрос, насколько часто в природе встречается

явление перекрывания генов. В дальнейшем при изучении нуклеотид-

мой последовательности ДНК фага G4 они обнаружили тройное пере-

'232

крывание генов: на одном из участков молекулы ДНК ген К принадле-

жал той же области, что и два других гена, кодирующих бел-

ки А и В. (Перекрываемость генов не означает, что и генетический

код может быть перекрывающимся, ибо информация каждого такого

гена считывается дискретными неперекрывающимися триплетами.)

До последнего времени не было сообщений о структуре гене-

тического аппарата эукариот. Ядерная структура их не позволяла

выделять регуляторные участки ДНК и расшифровывать их нуклео-

тидные последовательности. В 1977 г. в совместной работе советские

и американские ученые (К. И. Скрябин, У. Гильберт и др.) прочи-

тали целый фрагмент из ДНК дрожжей. Он состоял из 283 основа-

ний и включал ген рибосомной РНК, содержащий 121 нуклеотид.

В настоящее время продолжаются интенсивные исследования по

расшифровке нуклеотидных последовательностей различных генов

про- и эукариот. Уже прочитаны тексты онкогенов и антигенов ви-

руса S1/-40, ответственных за злокачественный рост, получены их

фотографии, расшифрована структура отдельных изолированных

генов млекопитающих и т. д.

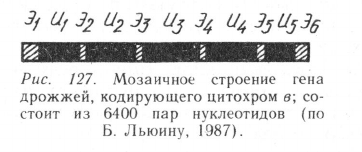

Мозаичное строение генов эукариот

До 1977 г. считалось, что гены всех живых организмов являются

замкнутыми носителями наследственной информации. Однако оказа-

лось, что информация в генах эукариот записана таким образом, что

нуклеотидные последовательности, наполненные генетическим смыс-

лом, отделяются друг от друга последовательностями, не несущими

определенного смысла. Участки, несущие информацию о структуре

полипептида, назвали экзонами, а участки, не кодирующие поли-

пептидные цепи,— интронами. Например, ген цепи р-глобулина че-

ловека содержит 3 экзона и 2 интрона. Первоначально предполага-

лось, что такое мозаичное строение характерно лишь для ядерных

•генов эукариот, поскольку вначале мозаичное строение было обнару-

жено у генов глобина, овальбумина, иммуноглобулинов и др. Но в

конце 70-х годов было обнаружено, что мозаичное строение харак-

терно и для митохондриальных генов, например для гена цитохрома в

(рис. 127). У вирусов же и прокариот мозаичная структура генов не

обнаружена; информация в них записана более строго.

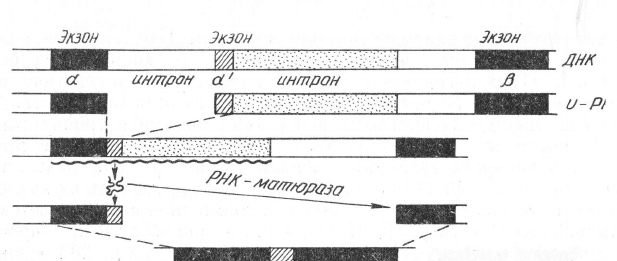

У эукариот нуклеотидная последовательность гена, имеющего

мозаичное строение, полностью транскрибируется в молекулу и-РНК

(гя-РНК). Затем, как уже отмечалось (см. гл. 2), гя-РНК претерпе-

вает сплайсинг, в процессе которого интроны с помощью специфи-

16.

Зак. 5107

'233

Сшибание знзонов

Рис. 128. Сплайсинг и образование «зрелого» транскрипта (и-РНК) митохонд-

риального гена цитохрома в.

ческих ферментов вырезаются, а экзоны соединяются конец в конец

и получается и-РНК, готовая для трансляции. Вначале предпола-

галось, что интроны — это «ненужные» куски ДНК, не несущие

сколько-нибудь важной функциональной нагрузки. Однако при

изучении структуры митохондриального гена цитохрома в дрожжей

было выяснено, что изменение структуры интронов гена в результате

мутации приводит к нарушению процесса сплайсинга, вследствие

чего прекращается синтез белка цитохрома в. В дальнейшем уда-

лось установить, что мутации по интронам гена цитохрома в могут не

только останавливать синтез белка, но и изменять его структуру.

Было обнаружено также, что один из интронов (второй по порядку)

кодирует специфический белок — РНК-матюразу, функция которого

сводится к участию в вырезании интронов из и-РНК. Удалось опре-

делить его аминокислотную последовательность, молекулярную мас-

су, свойства и механизм действия и на основании этого расшифро-

вать полную нуклеотидную последовательность самого интрона.

После открытия РНК-матюразы стал ясен механизм сплайсинга

(рис. 128), т. е. механизм «созревания» первичного транскрипта

и-РНК, полностью соответствующего последовательности нуклеоти-

дов ДНК генов (например, гена цитохрома в). Сплайсинг начи-

нается с вырезания первого интрона с помощью пока не идентифи-

цированного фермента, который, как установлено, синтезируется в

цитоплазме и поступает в митохондрии. Первый интрон представляет

собой одноцепочечную РНК размером в 765 нуклеотидов. Он не под^

вергается трансляции, поскольку в нем все фазы считывания инфор-

мации заблокированы. Иногда этот интрон в виде кольцевой мо-

лекулы РНК обнаруживается в клетке. После вырезания первого

интрона два первых экзона соединяются и образуется РНК, служа-

щая матрицей для синтеза РНК-матюразы. Последняя принимает

участие в вырезании второго интрона. Далее третий экзон соеди-

няется со вторым. После вырезания второго интрона синтез РНК-ма-

тюразы прекращается, так как большая часть ее матрицы уже отсут-

ствует. Предполагается, что таким же образом сплайсинг осуществ-

ляется и в ядерных генах.

'234

Вполне вероятно, что интроны могут выполнять и какие-то иные

функции. Например, экзоны могут соединяться в разной последова-

тельности, что обусловливает синтез различных белков. Следова-

тельно, в одном гене может быть заключена информация о нескольких

белках. Возможно, это обеспечивает большое разнообразие антител

у позвоночных животных. В настоящее время достоверно установ-

лено, что гены иммуноглобулинов претерпевают эмбриональное «со-

зревание», которое заключается в удалении интронов и соединении

экзонных участков в различных сочетаниях (см. гл. 10).

Интроны после вырезания обычно с помощью ферментов демон-

тируются и распадаются на нуклеотиды. Иногда интроны не разру-

шаются, а замыкаются в кольцо, стабилизируются и начинают

вести самостоятельную жизнь. Они получили название вироиды

(см. гл. 1) . Доказательством такого происхождения вироидов послу-

жило обнаружение тождественности нуклеотидных последователь-

ностей одного участка вироида, вызывающего болезнь клубней кар-

тофеля, и одного из интронов гена клетки-хозяина. Сходство

интрона и вироида как бы обманывает клетку, и она, принимая

вироид за свою низкомолекулярную РНК, не разрушает его.

Строение генома прокариот и эукариот

Классическая генетика, основываясь на работах Моргана, выдви-

нула постулат о стабильности структуры генома и о постоянстве

расположения генов в хромосомах. Но уже в 40-х годах американ-

ская исследовательница Б. Мак-Клинток высказала предположение,

что принцип постоянства локализации генов в хромосоме не абсолю-

тен и что существуют участки хромосом, способные ее изменять.

Этим Мак-Клинток по существу поставила под сомнение одну из догм

классической генетики — догму о стабильности локализации генов

в хромосомах.

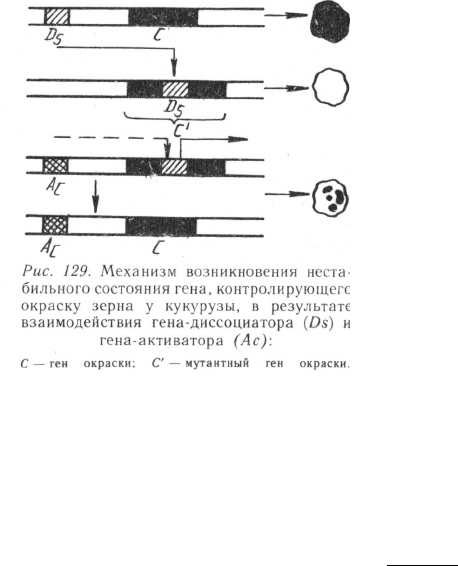

щ С явлением генетической нестабильности Мак-Клинток столк-

нулась при изучении природы наследования окраски зерна у куку-

рузы. Она обнаружила мутации, которые проявляли очень высокую

изменчивость в разных направлениях, в том числе возвращались и к

дикому типу. Мак-Клинток установила, что развитие пурпурного пиг-

мента в алейроновом слое зерна кукурузы контролируется геном С.

У рецессивных гомозигот зерна, как правило, имеют белую окраску,

но нередко у них среди неокрашенных зерен появляются зерна с пят-

нистой окраской. При цитологическом анализе таких растений

Мак-Клинток обнаружила, что изменение окраски зерна совпадает

с появлением вблизи гена С или внутри него разрыва. Причем разрыв

как бы перемещается по длине хромосомы и в мутантное состояние

переходят те гены, рядом с которыми он возникает. Мак-Клинток

высказала предположение, что разрыв хромосомы обусловливается

перемещением гена-диссоциатора (Ds), в присутствии которого ген С

начинает часто мутировать. Если Ds включается в ген С, возни-

кает его мутация сиу зерен кукурузы развивается белая окраска;

если он покидает ген С, происходит реверсия гена к дикому типу

'235

и окраска зерен восстанавливается. Позднее Мак-Клинток устано-

вила, что ген Ds приобретает способность к перемещению только

в присутствии еще одного гена — гена-активатора (Ас), обычно

располагающегося вдали от генов С и Ds и стимулирующего прыжки

последнего (рис. 129). Включение Ds в ген С обусловливает возник-

новение двух типов мутаций: стабильные и нестабильные. Первые

возникают при отсутствии гена Ас и проявляются формированием

у зеленых растений кукурузы белых зерен. Вторые возникают только

в присутствии гена Ас, и тогда возможна реверсия типа с вслед-

ствие вырезания Ds из локуса С. В этом случае у кукурузы появляют-

ся пигментные пятна на самом растении и на зернах початка. Кроме

гена-активатора, у кукурузы есть еще один перемещающийся элемент

Мр. Он стимулирует возникновение нестабильных мутаций в гене Р

у

отвечающем за синтез оранжево-красного пигмента в перикарпе

зерна.

Впоследствии, уже в 70—80-е годы, предположение Мак-Клин-

ток получило подтверждение: с помощью современных методов

молекулярной биологии удалось выделить элементы Ас и Ds. Ими

оказались участки ДНК длиной около 4500 пар нуклеотидов, имею-

щие на концах участки длиной в 11 пар нуклеотидов, инвертиро-

ванные по отношению друг к другу.

С явлением нестабильности мутаций столкнулись и исследова-

тели, занимающиеся генетическим анализом у дрозофилы. Еще в

1925 г. Четвериков с сотрудниками обнаружили, что природные

популяции дрозофилы обладают высокой степенью гетерозиготности

по многим генам. Позднее было установлено, что в этих популяциях

из года в год менялся набор мутаций. Так, в 30—40-е годы в не-

скольких диких популяциях Drosophila melanogaster резко подско-

чила частота мутации white (белые глаза) и yellow (желтый цвет

тела). К концу 40-х годов уровень этих мутаций упал, но в 1967 г.

'236