Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

Подождите немного. Документ загружается.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

181

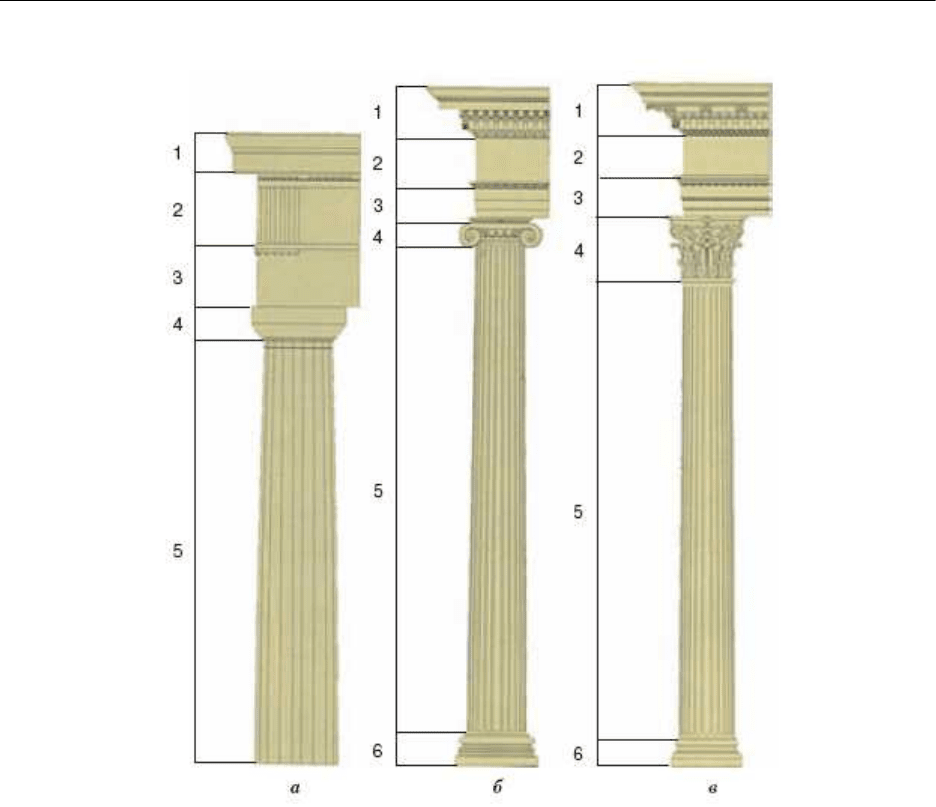

Архитектурные ордера: а – дорический; б – ионический; в – коринфский; 1 – карниз;

2 – фриз; 3 – архитрав; 4 – капитель; 5 – ствол колонны; 6 – база

Размеры всех частей ордера были строго согласованы между собой в соответствии с

определённой мерой. Единицей меры был радиус колонны, зная который, можно восстано-

вить размеры всего храма (на этом основаны современные реконструкции). Высота дориче-

ской колонны – 16 радиусов, более стройной ионической – 18. Дорические колонны отстоят

одна от другой на три радиуса, ионические – на пять. Высота базы ионической колонны

составляет один её радиус, капители – треть радиуса, высота архитрава, фриза и карниза –

по полтора радиуса.

Римляне добавили к трём классическим ордерам новые разновидности – тосканский, с

гладкими, без желобков-каннелюр колоннами, и сложный, или композитный, ордер, в кото-

ром колонны завершались двумя поставленными одна над другой капителями (например,

ионической и коринфской).

ОРЛÓВСКИЙ (orlowski) Александр Осипович (1777, Варшава – 1832, Санкт-Петер-

бург), польский и русский живописец и график, представитель романтизма. Учился в Вар-

шаве в мастерской художника Я. П. Норблина (1793–1802). Пылкий характер и патриотиче-

ские чувства привели Орловского в ряды польских повстанцев, возглавляемых Т. Костюшко.

В польский период творчества исполнил ряд острохарактерных жанровых и юмористиче-

ских зарисовок и картин («Сцена в корчме», 1795—96), портретов, сцен Польского восста-

ния 1794 г., в котором он участвовал («Битва под Рацлавицами», 1798 или ок. 1801 г.). В

1802 г. Орловский переехал в Санкт-Петербург, где прожил до конца жизни. Талантливый

рисовальщик, он создал многочисленные произведения романтического характера в технике

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

182

карандаша,акварели и пастели: батальные и жанровые сцены, изображения всадников и вои-

нов в латах, пейзажи с ночным освещением и картинами кораблекрушений. Все они отме-

чены патетикой и динамичностью исполнения («Польский всадник», 1809; «Четыре воина,

сидящие под утёсом», 1829). А. С. Пушкин посвятил художнику строки известного стихотво-

рения: «Бери свой быстрый карандаш, рисуй, Орловский, ночь и сечу!». За картину «Бивуак

казаков» (1809) Орловский был удостоен звания академика Петербургской академии худо-

жеств. Большое место в творчестве художника занимал портрет. Темпераментной мане-

рой рисунка, оригинальным цветовым решением, достигнутым соединением чёрного ита-

льянского карандаша с красновато-коричневой сангиной, отмечены портреты архитектора

Ч. Камерона (1809), композитора М. Клементи (1810), А. М. Ланской (1816). Орловский был

одним из основоположников сатирического шаржа в России (портрет И. С. Брызгалова).

Его жанровые акварельные зарисовки, запечатлевшие яркие народные типы – петербургских

разносчиков, каменщиков, стекольщиков, – предвосхитили известные серии И. С. Щедров-

ского и А. Г. Венецианова.

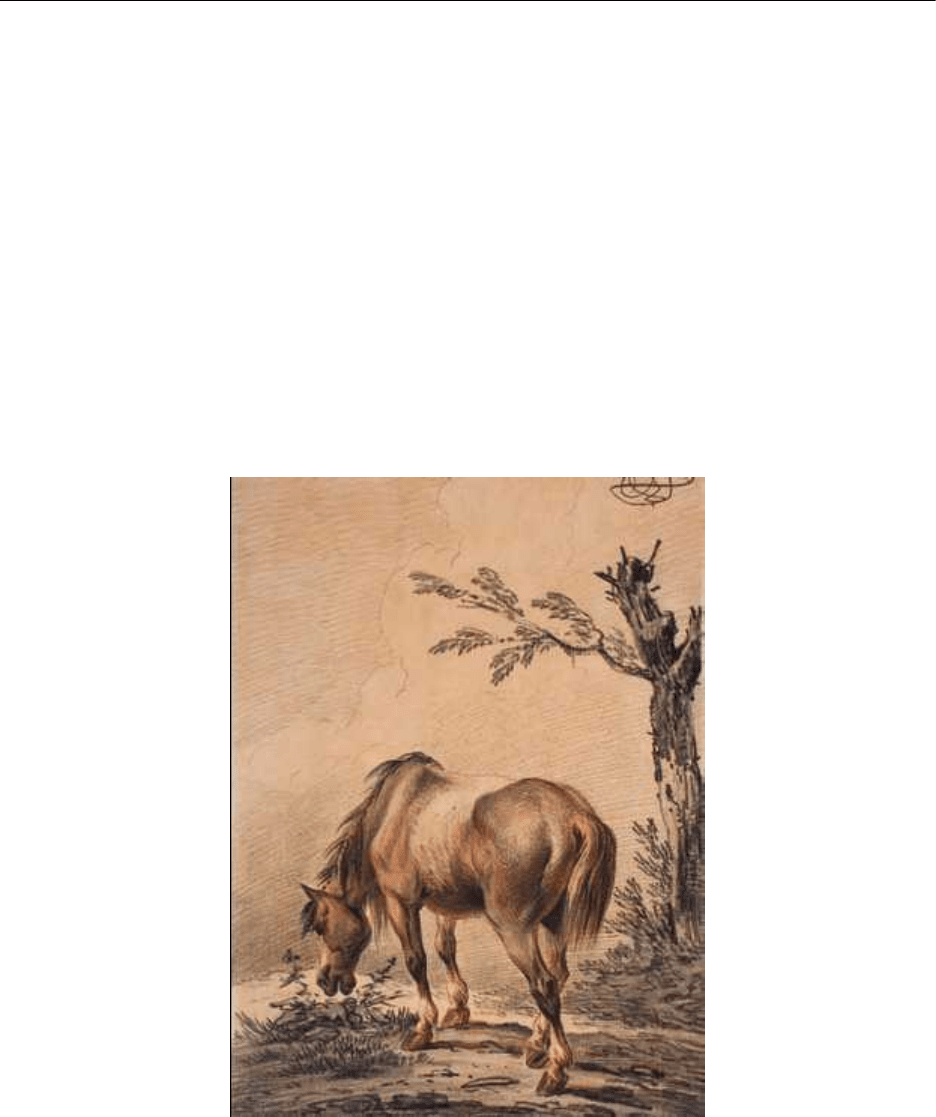

А. О. Орловский. «Пасущаяся лошадь». 1811 г. Государственная Третьяковская гале-

рея. Москва

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

183

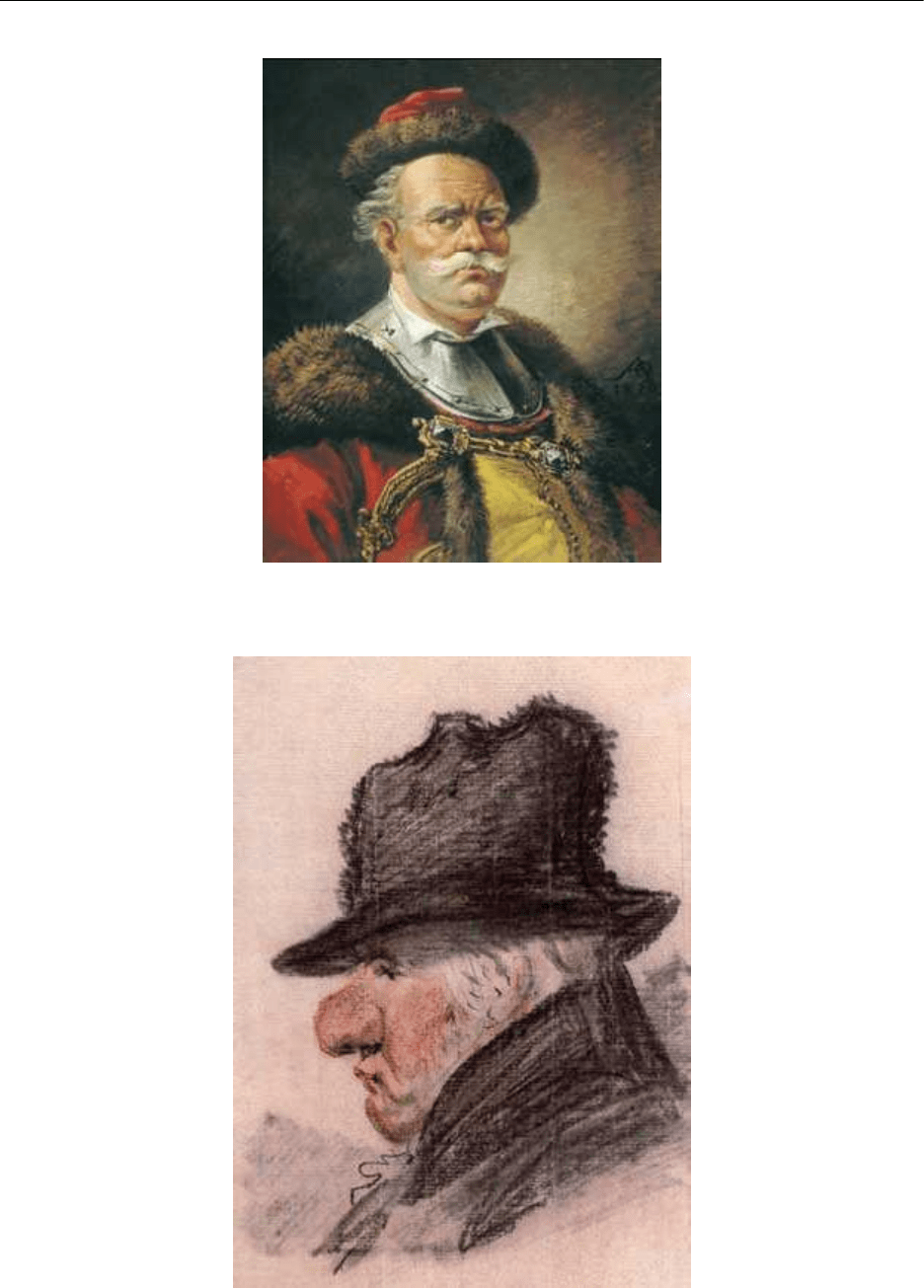

А. О. Орловский. «Портрет польского шляхтича». 1820 г. Государственный Русский

музей. Санкт-Петербург

А. О. Орловский. «Шарж на архитектора Дж. Кваренги». Районный краеведческий

музей. Кологрив

Художник разностороннего дарования, Орловский был единственным «чистым»

романтиком в русском искусстве, хотя воплощение идеалов романтизма в его творчестве, по

сравнению с О. А. Кипренским, было несколько более поверхностным.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

184

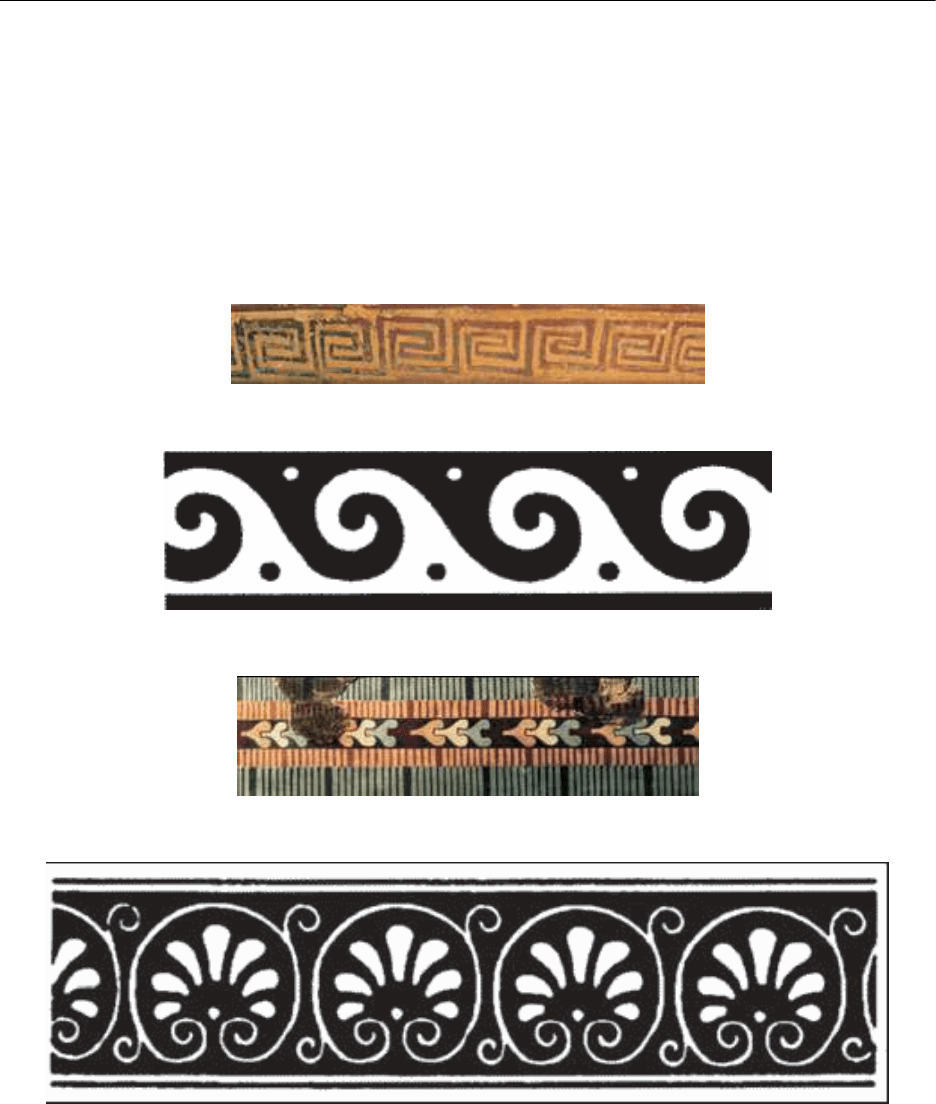

ОРНÁМЕНТ (от лат. ornamentum – украшение), узор, состоящий из ритмически упо-

рядоченных элементов, предназначенный для украшения предметов декоративно-приклад-

ного искусства, книг, архитектурных сооружений и др. Различают геометрический (в виде

чередующихся простейших фигур – ромбов, кругов, треугольников) и растительный (соста-

вленный из стилизованных цветов, листьев и т. д.) орнаменты. Разновидностью геометри-

ческого орнамента является широко применявшийся в крито-микенском и древнегреческом

искусстве меандр – узор в виде изломанной под прямыми углами спирали. Элементами орна-

мента могут быть также стилизованные фигурки людей или животных.

Меандр

Бегущая спираль

Геометрический орнамент

Растительный орнамент

Простейшие орнаменты появились уже в эпоху палеолита. В древности они выполняли

магическую роль оберегов, отпугивавших злые силы и привлекавших изобилие. Впослед-

ствии каждая эпоха и стиль, каждая национальная культура создавали свою систему орна-

ментов.

ОРТÁ, Хорта (horta) Виктор (1861, Гент – 1947, Брюссель), бельгийский архитектор,

один из основоположников стиля модерн. Учился в Академии художеств в Генте (с 1876 г.) и

в Академии изящных искусств в Брюсселе (с 1880 г.) у А. Бала. Профессор Свободного уни-

верситета в Брюсселе (1892–1912), академий художеств в Антверпене (1919—27) и Брюс-

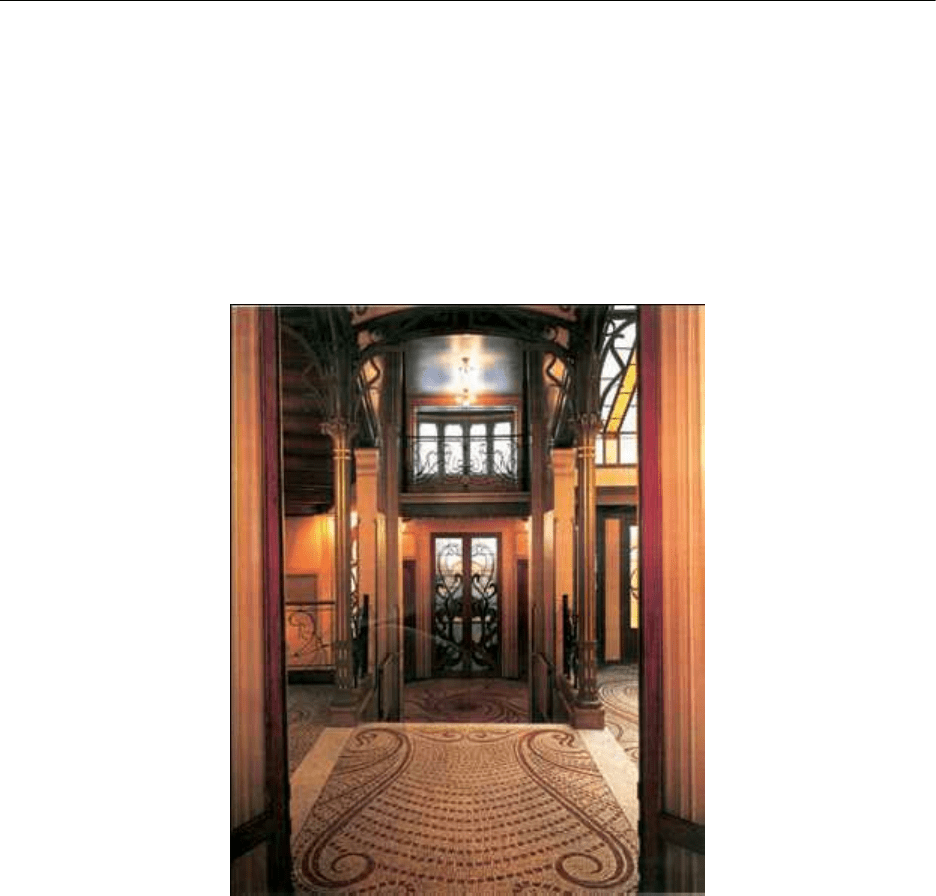

селе (1912—31, в 1927—31 гг. – директор). Особняк Тасселя в Брюсселе (1892—93) стал

первым зданием в стиле модерн. Здесь впервые архитектор эстетически обыграл чугун-

ные колонны и др. элементы конструкции, не заключая их в «футляры» из более благо-

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

185

родных материалов. Свобода планировки, уподобление конструкций природным формам,

широкое применение металла и стекла, органическое единство всех компонентов сооруже-

ния от силуэта здания до мельчайших деталей внутреннего убранства станут впоследствии

характерными чертами стиля Орта и архитектуры модерна в целом. В орнаментальных укра-

шениях потолков, стен и полов, в формах необычных «капителей» чугунных колонн повто-

ряется единый узор – динамичный, упругий завиток (т. н. «удар бича»), который позднее

стал излюбленным мотивом многих мастеров модерна. Др. известные постройки В. Орта в

Брюсселе – особняк Сольве (1895–1900), Народный дом, магазин «Инновасьон» (1901).

В. Орта. Холл в особняке Тасселя. 1892—93 гг. Брюссель

ОРУЖÉЙНАЯ ПАЛÁТА, государственное учреждение, располагавшееся в Москов-

ском Кремле и обеспечивавшее царя и его приближённых парадным и боевым оружием, а

также хранилище царских реликвий и драгоценностей. Впервые упоминается в письменных

источниках в 1547 г. В 17 в. при Оружейной палате были созданы иконописная (1640) и

живописная (1683) мастерские. В 1700 г. были присоединены Золотая и Серебряная палаты.

Живописцы мастерской не только создавали иконы и расписывали храмы и царские палаты,

но и украшали различную утварь, пасхальные яйца и др. В Оружейной палате работали

гравёр Ф. Е. Зубов, иконописцы К. И. Уланов, Б. И. Салтанов, К. И. Золотарёв, Т. Кириллов

и др., а также иностранные мастера. На протяжении многих лет иконописную мастерскую

возглавлял выдающийся мастер С. Ф. Ушаков. В правление Петра I мастерскую перевели в

строящийся Санкт-Петербург (1711), где она вскоре потеряла своё былое значение.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

186

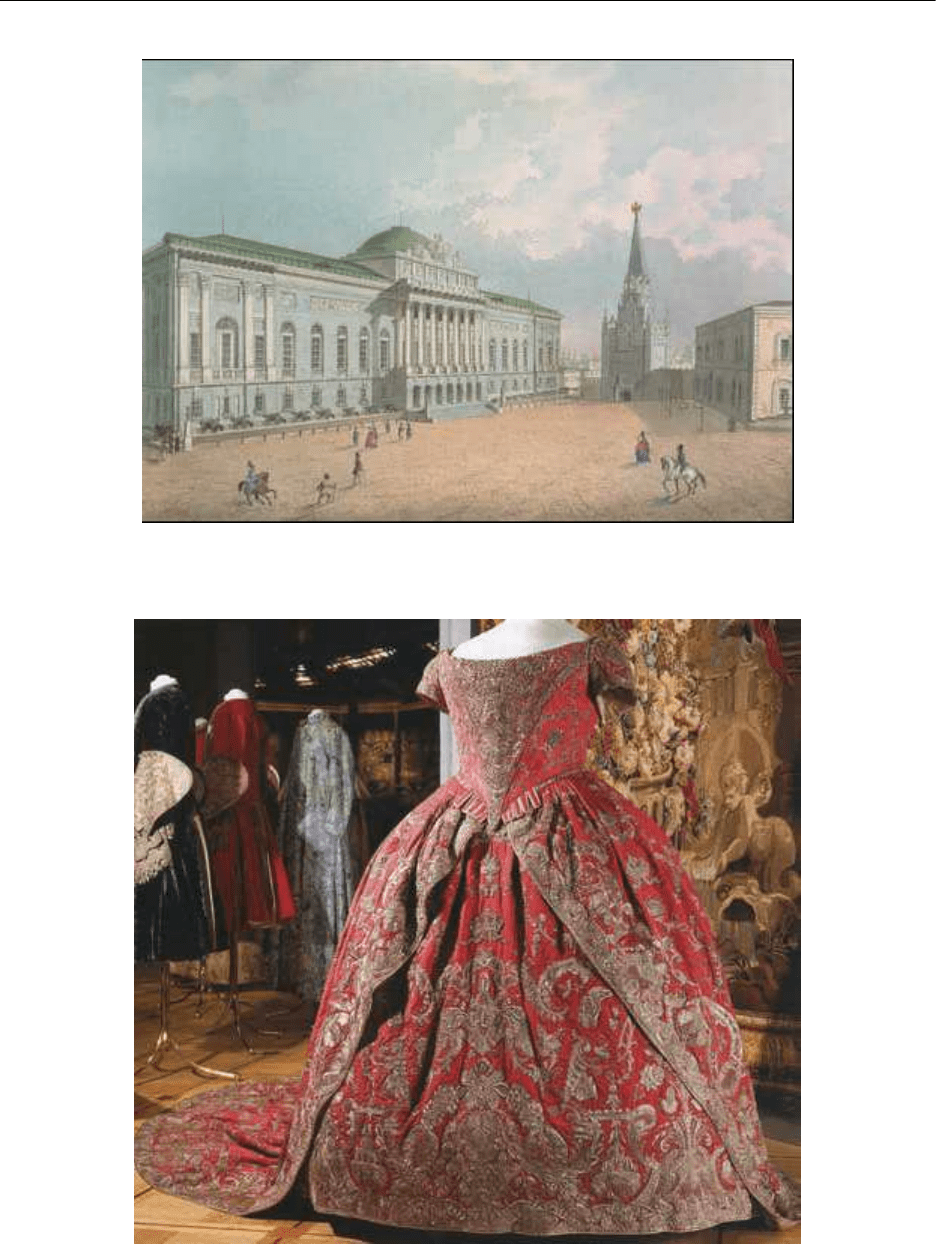

П. А. Герасимов. «Вид на здание Оружейной палаты в Московском Кремле». Акварель.

Первая пол. 19 в.

Коронационное платье императрицы Екатерины I. 1724 г.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

187

Н. Давыдов. Шлем царя Михаила Фёдоровича. 1621 г.

В настоящее время Оружейная палата – главный российский музей-сокровищница;

входит в состав Государственных музеев Московского Кремля. В ней хранятся древние госу-

дарственные регалии, парадные царские одежды и облачения иерархов Русской православ-

ной церкви, золотые и серебряные изделия работы русских и иностранных мастеров, ору-

жие, экипажи, парадное конское убранство. Оружейная палата располагается в специально

построенном музейном здании (1844—51, архитектор К. А. Тон), её филиал – Музей при-

кладного искусства и быта 17 в. (открыт в 1962 г.) – в бывших Патриарших палатах.

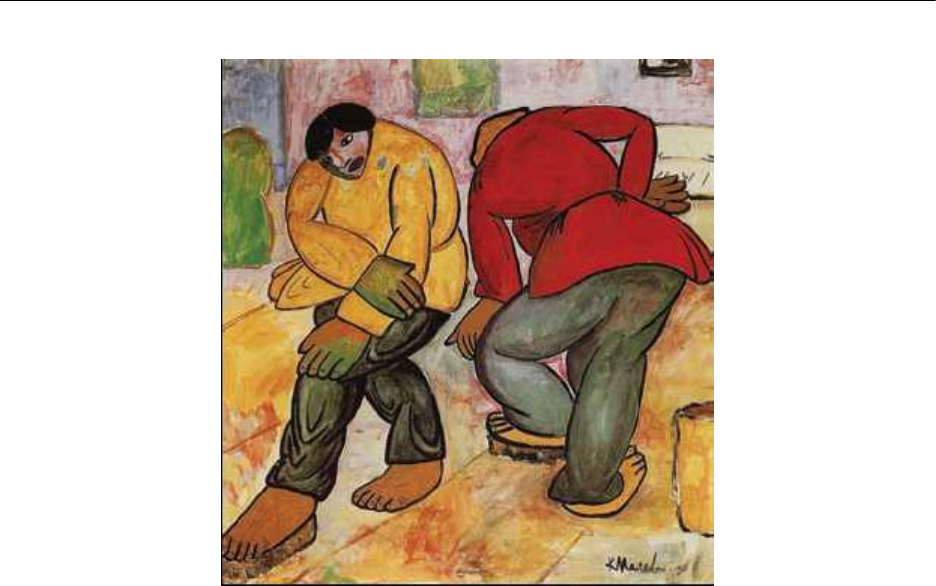

«ОСЛИ́НЫЙ ХВОСТ», группировка русских художников-авангардистов во главе с

М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой, отделившаяся от «Бубнового валета» и устроив-

шая две одноимённые выставки в Москве и Санкт-Петербурге (1912). В выставках прини-

мали участие К. С. Малевич, К. М. Зданевич, А. В. Шевченко, С. П. Бобров, В. Е. Татлин,

М. З. Шагал, А. В. Фонвизин, М. В. Ле-Дантю и др. В Санкт-Петербурге экспонирова-

лись также работы участников Союза молодёжи (В. Д. Бубновой, В. И. Маркова (Матвея),

О. В. Розановой, П. Н. Филонова и др.). Название группы напоминало о нашумевшей мисти-

фикации представителей парижской художнической богемы, выставивших в парижском

Салоне Независимых (1910) абстрактную картину, написанную якобы ослиным хвостом,

опущенным в жидкую краску. Эпатажное название призвано было подчеркнуть, что живо-

пись участников выставки ещё более «левая» и авангардная, чем у бубнововалетцев.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

188

К. С. Малевич. «Полотёры». 1911—12 гг. Городской музей. Амстердам

Скандальную известность выставке обеспечила цензура, запретив ряд картин Гонча-

ровой, представлявших лубочные изображения святых («Евангелисты», 1911), посчитав,

что они не могут быть показаны на экспозиции с подобным названием. Участники «Осли-

ного хвоста» стремились соединить живописные достижения европейских мастеров с тра-

дициями русского народного искусства, крестьянской живописи,лубка, иконописи, искус-

ства Востока, сближаясь тем самым с примитивизмом. На выставке были впервые показаны

такие знаменитые впоследствии произведения, как «Отдыхающий солдат» и «Утро в казар-

мах» М. Ф. Ларионова; «Крестьяне, собирающие яблоки» и «Прачки» Н. С. Гончаровой;

«Полотёры» К. С. Малевича; «Продавец рыб» и «Матрос» В. Е. Татлина.

В отличие от «Бубнового валета», «Ослиный хвост», организационно не оформившись,

распался уже в 1913 г.

ОСТ, см. Общество станковистов.

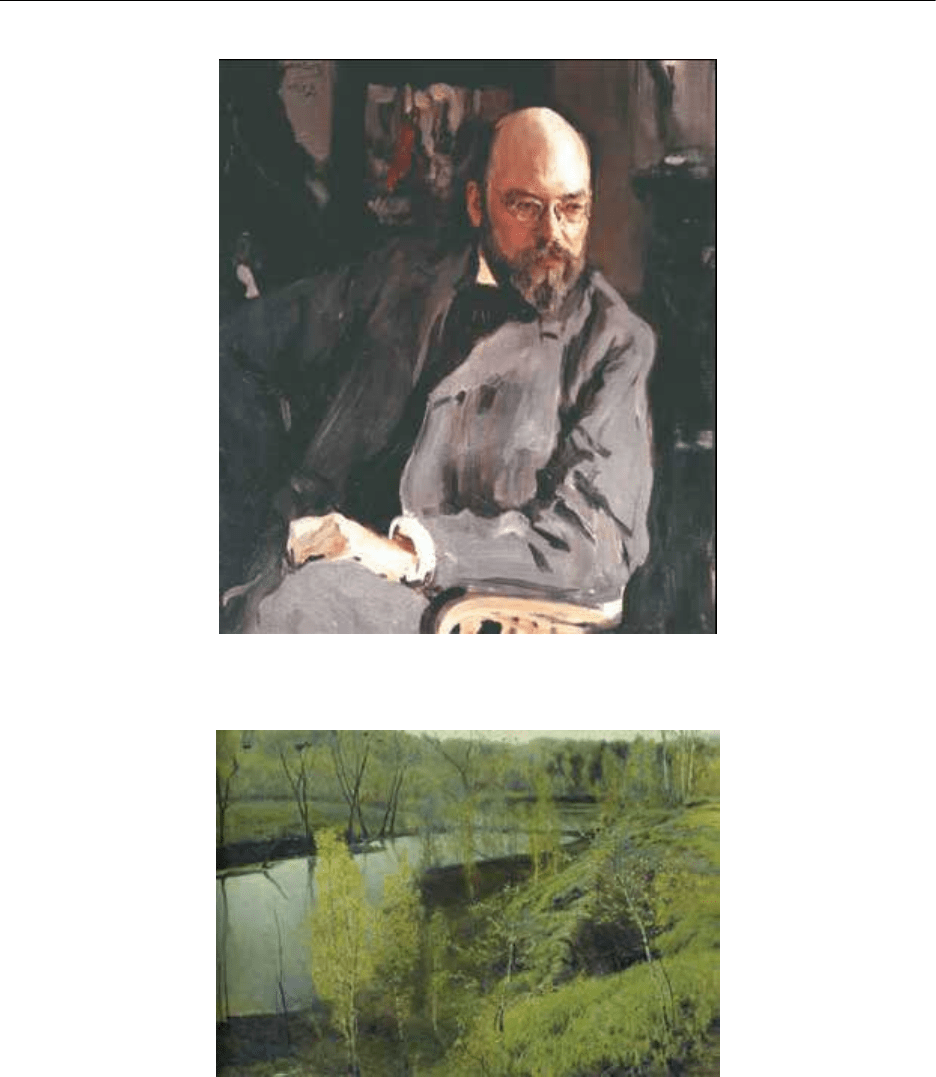

ОСТРОУ́ХОВ Илья Семёнович (1858, Москва – 1929, там же), русский художник-пей-

зажист, коллекционер, общественный и музейный деятель. Родился в купеческой семье.

Окончил Московскую практическую академию коммерческих наук. В 1880—82 гг. брал

частные уроки живописи у художников А. А. Киселёва и И. Е. Репина. С 1880 г. – актив-

ный участникАбрамцевского художественного кружка. В 1882—84 гг. обучался в Петер-

бургской академии художеств у П. П. Чистякова. Член Товарищества передвижных худо-

жественных выставок (с 1891 г.), Союза русских художников (с 1903 г.). С 1906 г. –

действительный член АХ.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

189

В. А. Серов. «Портрет И. С. Остроухова». 1902 г. Государственная Третьяковская

галерея. Москва

И. С. Остроухов. «Первая зелень». 1887—88 гг. Государственная Третьяковская гале-

рея. Москва

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)»

190

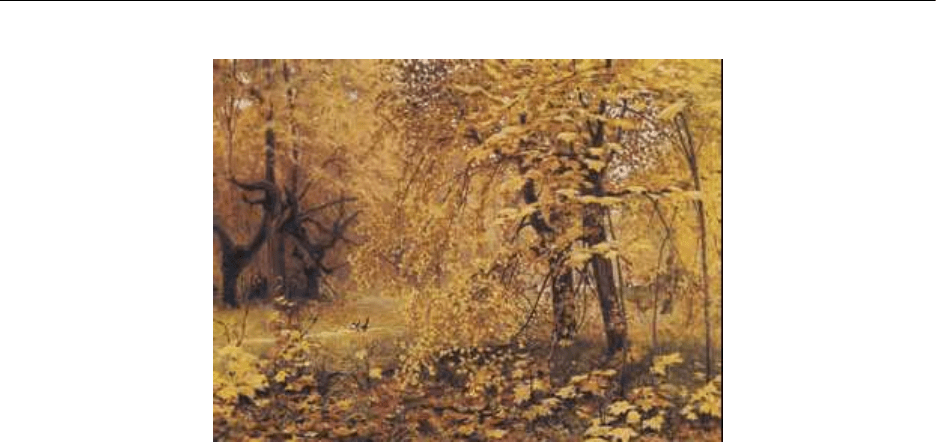

И. С. Остроухов. «Золотая осень». 1886—87 гг. Государственная Третьяковская гале-

рея. Москва

Остроухов сформировался как живописец в творческой атмосфере Абрамцевского

художественного кружка. Его лучшие работы («Золотая осень», 1886—87, «Первая зелень»,

1887—88) близки «пейзажу настроения», представленному в русской живописи И. И. Леви-

таном и А. К. Саврасовым. Эпический пейзаж «Сиверко» (1890) был высоко оценён совре-

менниками и приобретён П. М. Третьяковым. В 1889 г. Остроухов женился на Н. П. Бот-

киной, дочери одного из богатейших московских купцов. Получив в качестве приданого

огромное состояние, увлёкся коллекционированием. В его собрании находились пейзажи

С. Ф. Щедрина, этюды А. А. Иванова, портреты О. А. Кипренского, картины И. И. Шиш-

кина, А. К. Саврасова, В. М. Васнецова, В. Г. Перова, И. Н. Крамского. Остроухов одним

из первых в России осознал огромное художественное значение иконописи. В его собра-

нии были ныне знаменитые византийские и русские иконы, а также множество предме-

тов древнерусской мелкой пластики. В особняке Остроухова в Трубниковском переулке в

Москве (ныне – филиал Государственного литературного музея) был создан частный худо-

жественный музей. Остроухов был другом П. М. Третьякова, который часто пользовался его

советами по формированию коллекции русской живописи. После смерти Третьякова (1898)

Остроухова избрали в Совет Третьяковской галереи, он стал фактически её руководителем, а

в 1905 г. был назначен главным попечителем галереи. В 1913 г. ушёл в отставку. Кроме икон

и живописи, Остроухов увлечённо собирал рисунки русских художников, одним из первых

оценив специфическую выразительность графики как вида искусства. После октября 1917 г.

коллекция была национализирована; Музей иконописи и живописи И. С. Остроухова функ-

ционировал как филиал Третьяковской галереи, а коллекционер был назначен её пожизнен-

ным хранителем. После его смерти коллекция, включавшая более 200 картин русских масте-

ров, 40 полотен западноевропейских художников (Э. Дега, О. Ренуара, Э. Мане, А. Матисса

и др.), свыше 650 рисунков и акварелей, 250 предметов русскогодекоративно-прикладного

искусства, более 100 икон, образцы древнеегипетского и древнегреческого искусства, была

распределена по разным музеям России. Лучшие картины, иконы и произведения графики из

собрания Остроухова выставлены сегодня в залах Государственной Третьяковской галереи.

ОФÓРТ (от франц. eau-forte – азотная кислота), разновидность гравюры на металле, в

которой углублённые элементы печатной формы создаются путём травления металла кисло-

тами. Изобретён в нач. 16 в. гравёрами Д. Хопфером (Германия) и У. Графом (Швейцария).

Техника офорта не требовала от художника такой длительной и точной работы, как в приме-

нявшейся до этого резцовой гравюре на металле. Подогретую металлическую доску покры-

вают слоем кислотоупорного лака, поверх которого наносится рисунок иглой. Эта техника