Хисамутдинов И.А. (ред.) Основы экономики и теории рынка

Подождите немного. Документ загружается.

576

программе «Родовой сертификат». Проведена компания по

повышению зарплаты, в первую очередь для участковых

терапевтов. Следующим шагом намечается рост зарплаты и другим

категориям медицинских работников.

Завершая обзор приоритетных национальных проектов,

следует еще раз подчеркнуть, что они решают довольно скромную

задачу в сфере социальной политики – остановить ухудшение

социального климата в России и дать хотя бы небольшой импульс к

дальнейшему существенному росту социальных показателей

развития нашего общества. Особенно остро стоит вопрос

пенсионного обеспечения подавляющего большинства граждан

страны. В кризисные 90-е годы XX века в нашей стране реальный

размер назначенных пенсий снизился в несколько раз. Например, в

1999 году этот показатель составлял всего лишь 30% от уровня

1990 года. После 2000г. динамика постепенно улучшается, но и по

данным на 2007 год пенсия в России по отношению к средней

зарплате составляет всего лишь около 25 %, в то время как в других

странах этот показатель составляет от 50 до 80% (да и в России до

перехода к рынку пенсия была по размеру около 60% к средней

зарплате). По отношению к прожиточному минимуму пенсионера

средняя пенсия в последние годы составляет всего лишь около 100-

105%, т.е. большинство пенсионеров вынуждены жить на границе

нищеты.

Таким образом, очевиден вывод о том, что в сфере социальной

политики, несмотря на положительные тенденции в период после

2000г., есть еще много проблем, требующих повышения внимания

к решению этих вопросов со стороны государства.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите основные источники формирования доходов

населения.

2. Дайте характеристику рыночной концепции распределения

доходов.

3. Назовите три модели распределения доходов в обществе.

4. Покажите взаимосвязь образования с уровнем доходов.

5. В чем состоит экономическая сущность кривой Лоренца?

6. Назовите оптимальные и фактические величины децильного

коэффициента.

577

7. В чем состоит противоречие между экономической

эффективностью и социальной справедливостью?

8. Охарактеризуйте принципы социальной защиты в рыночной

экономике.

9. В чем состоит экономическое различие между БПМ и МПБ?

10. Проанализируйте фактические данные о величине

прожиточного минимума в России за последние 5 лет.

Список литературы

1. Курс экономической теории: учебник. – 5-е, дополненное

издание. – Киров: АСА, 2006 / под ред.проф. Чепурина М.Н.

2. Курс рыночной экономики: учебное пособие. – Уфа: УГНТУ,

2004 /под. ред. Хисамутдинова И.А.

3. Современная экономика. Лекционный курс: многоуровневое

учебное пособие. Изд. 9-е. – Ростов на Дону: Феникс, 2006.

4. Основы общей экономической теории: учеб. пособие/Б.В.Зайцев

и др.; под общей ред. И.А.Хисамутдинова.-Уфа: Изд-во УГНТУ,

2002.

5. Курс рыночной экономики: учеб. пособие / под. общ. ред. И.А.

Хисамутдинова. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2007.- 293с.

ТЕСТЫ

1. Справедливое распределение доходов населения в рыночной

экономике предполагает распределение по принципу:

а) от каждого - по способности, каждому — по потребности;

б) всем участникам общественного производства — поровну;

в) от каждого — по способности, каждому — по труду.

г) каждому — по праву собственности на факторы производства.

2. Минимальный потребительский бюджет — это уровень

дохода, который обеспечивает:

а) физиологическое выживание индивида на уровне нищеты;

б) сохранение трудоспособности и удовлетворение первичных

потребностей человека;

в) удовлетворение среднего уровня потребностей и содержание

семьи;

578

г) возможность удовлетворять максимум потребностей с учетом

достижений современной цивилизации.

3. Реальные доходы – это:

а) сумма денежных доходов, полученных индивидом из всех

легальных источников;

б) сумма доходов из легальных и нелегальных источников;

в) количество полученных товаров и услуг по фактической

стоимости;

г) стоимость потребленного стандартного набора товаров и услуг в

сопоставимых ценах.

4. Общественные фонды потребления – это средства,

предназначенные для:

а) оплаты услуг государственных служащих;

б) оплаты и компенсации потерь в случаях чрезвычайных ситуаций;

в) выполнения обязательств государства для достижения

социальной справедливости;

г) обеспечения всем членам общества бесплатного доступа к

определенным видам благ.

5. Целью социальной политики государства в рыночной системе

является:

а) перераспределение доходов богатых групп населения в пользу

бедных;

б) предоставление всем равных условий в бизнесе;

в) благотворительная помощь людям, попавшим в бедственное

положение;

г) выравнивание условий жизни различных слоев населения с

позиций достижения социальной справедливости.

Тема 21. Теория и практика рыночных реформ в России

План:

21.1. Причины застойных явлений в экономике СССР в 80-е годы

XX века.

21.2. Из истории реформирования экономической системы

социализма.

579

21.3. Концепции переходной экономики в условиях России.

21.4. Основные закономерности переходного периода.

21.5. Обзор практики рыночных реформ в России.

21.6. Перспективы экономического развития России.

21.1. Причины застойных явлений в экономике СССР

в 80-е годы XX века

Как известно, в середине XX века после победы СССР в

Великой отечественной войне, экономика страны достаточно

высокими темпами развивалась в условиях так называемой

командно-административной экономической системы. Эта система

была основана на социалистической доктрине общественного

устройства. Фундаментальный принцип организации советской

экономики, прямо следовавший из социалистической доктрины в ее

маркистско-ленинском понимании, состоял в полном, тотальном

огосударствлении народного хозяйства. Советский

государственный социализм не признавал частной собственности и

рыночных экономических законов, а все экономические решения

принимались только государством. Из тоталитарной природы

экономики логически вытекал второй базовый принцип

организации народного хозяйства-планирование. Государственный

план объявлялся инструментом бескризисного, сбалансированного

и динамичного развития экономики страны. Конкуренция

объявлялась одним из главных пороков рыночной

(капиталистической) системы, ведущим к растрате материальных

ресурсов общества.

С точки зрения современных представлений об

экономической эффективности функционирования той или иной

системы хозяйствования напрашивается вывод о безусловной

ущербности системы социализма перед рыночной системой.

Однако это не совсем так. Как и во всякой достаточно сложной

системе, командная экономика имеет свои плюсы и минусы.

К положительным факторам можно отнести следующие:

1) общественная собственность на природные ресурсы и

основные средства производства гарантирует действительно всем

членам общества определенный уровень средств существования;

2) имеется возможность при необходимости быстро

сконцентрировать ресурсы для решения стратегических

580

экономических задач (например, провести индустриализацию или

создать оборонный потенциал);

3) отсутствие резких различий в материальном обеспечении

жизни различных социальных групп населения;

4) хотя и скромно, надежные социальные гарантии как

трудящимся, так и нетрудоспособным членам общества за счет

общественных фондов потребления.

Наиболее характерные минусы социализма:

1) отсутствие персональной экономической ответственности

за эффективное использование общенародной собственности;

2) низкие стимулы к предпринимательству и к использованию

собственного труда в связи с уравниловкой в оплате;

3) хронический дефицит многих товаров народного

потребления и сравнительно скудный их ассортимент;

4) недостаточное воздействие финансовых инструментов на

эффективность экономики.

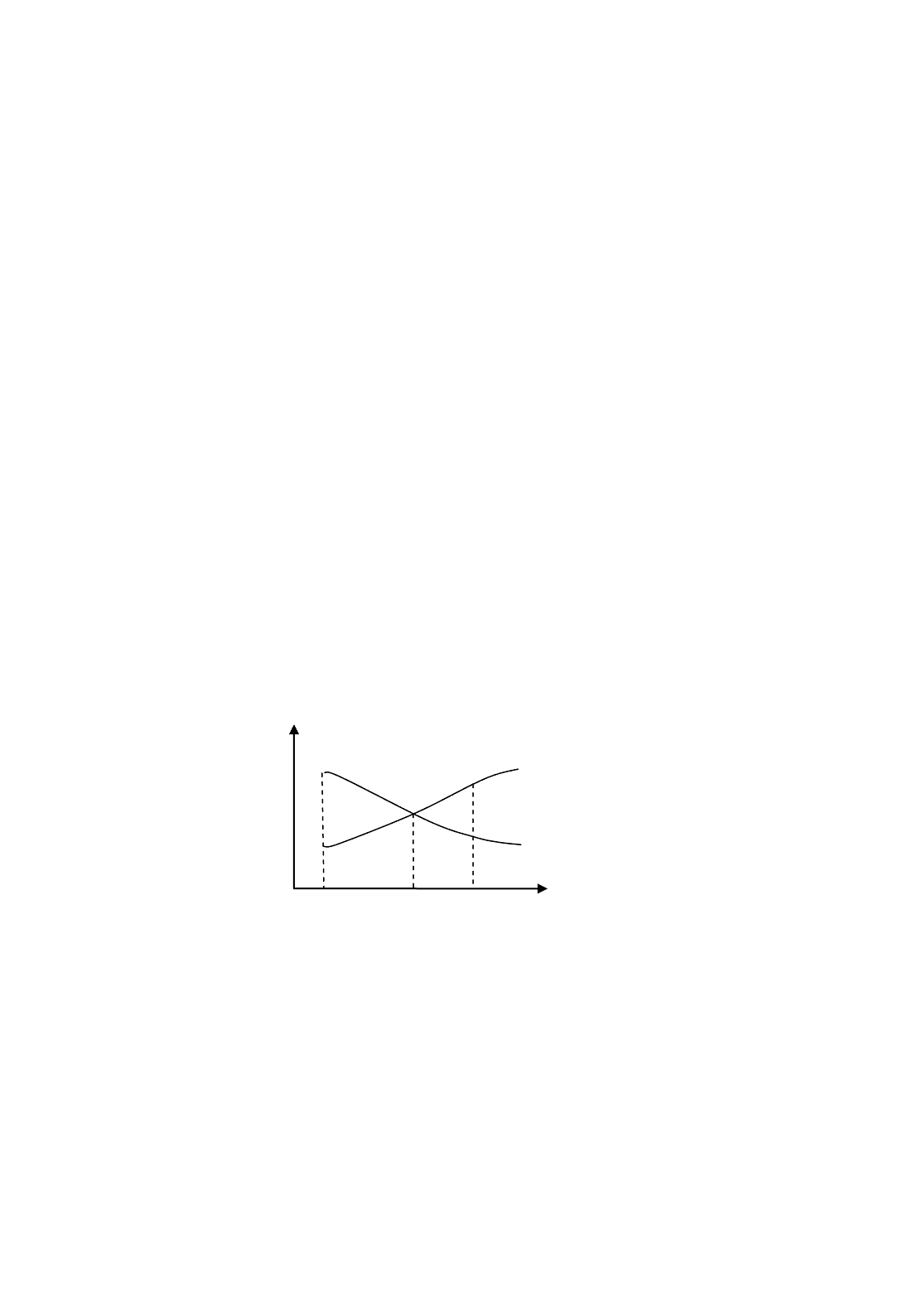

Известный российский экономист Е.Ясин предложил

следующий график, характеризующий качество функционирования

плановой системы (на примере СССР) в динамике по годам

прошлого века (рис. 21.1)

Рис. 21.1. Плюсы и минусы плановой системы

Приведенный график наглядно показывает, что на

определенном историческом этапе в развитии страны плановая

система имела значительно больше плюсов, чем минусов. Это

обстоятельство позволило поставить перед страной стратегическую

экономическую задачу – преодолеть относительное историческое

отставание экономики России (и других стран СССР), которое

обозначилось к началу XX века. Проблема в том, что СССР обладал

объективно самым мощным в мире ресурсным потенциалом

качество

годы

1930

1970

1990

-

+

581

(природные и людские ресурсы), но в то же время отставал от

многих других стран по результатам экономического развития.

Плюсы плановой системы позволили сделать заметный

исторический рывок в развитии экономики страны. Наиболее ярко

и наглядно успехи социалистической системы можно

проиллюстрировать данными за период 1950-1970гг. Критерием

степени использования потенциала экономики можно использовать

показатели сравнения экономик СССР и США, исходя из

предположения примерного равенства этих двух стран по уровню

наличия экономических ресурсов. Уровень показателей для США

принимаем за 100% (табл.20.1)

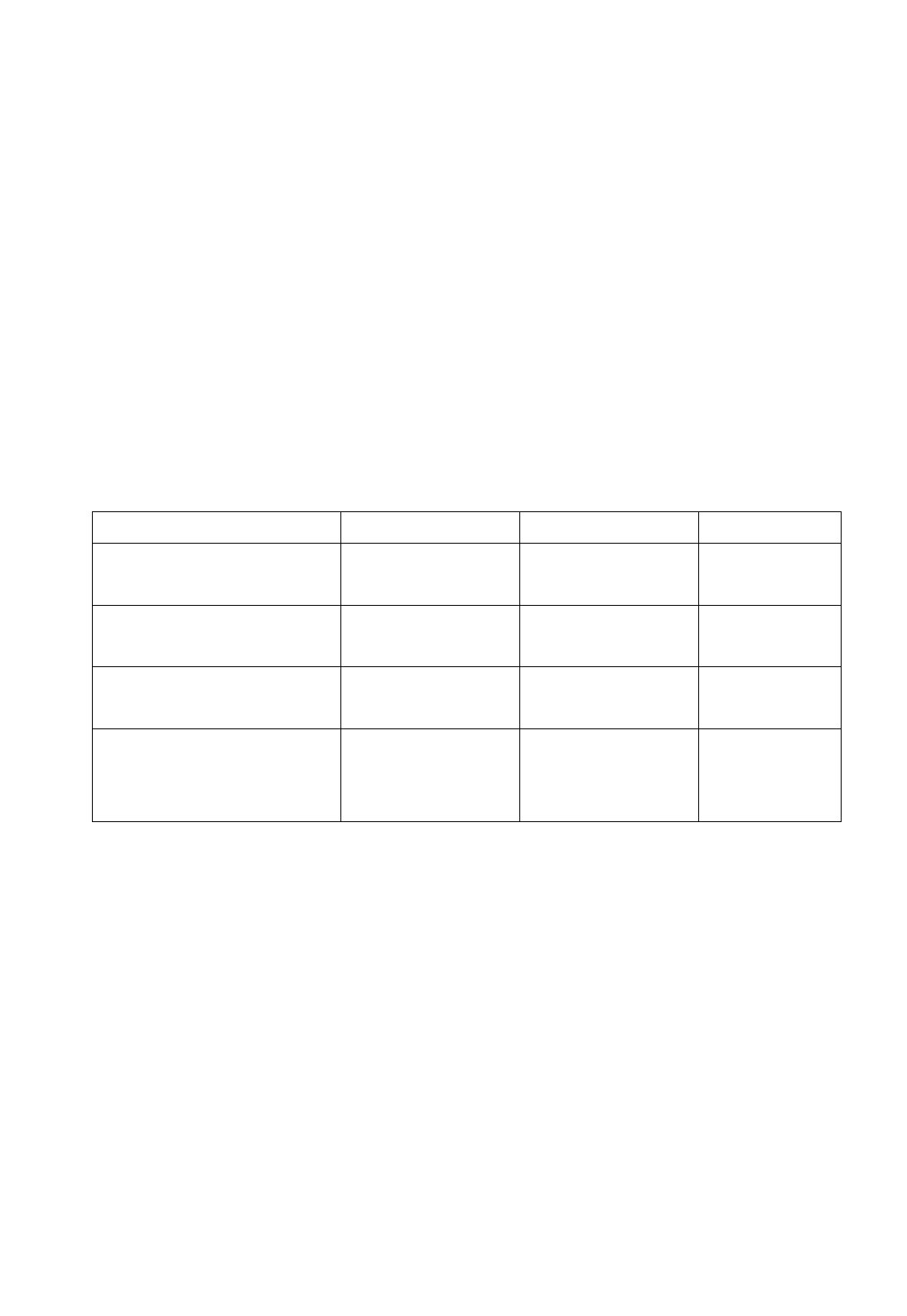

Таблица 21.1

Соотношение экономики СССР и США

СССР в % к США

1950

1960

1970

Национальный

доход

31

58

65

Продукция

промышленности

менее 30

55

более 75

Валовая выработка

электроэнергии

22

33

43

Добыча нефти,

включая газовый

конденсат

14

42

74

Из приведенных данных очевидно, что пока положительные

свойства плановой системы преобладали над отрицательными,

СССР в экономическом соревновании с США имел неплохие

результаты. Однако после 1970г. постепенно эффективность

советской системы стала снижаться и СССР практически перестал

догонять США. Уровень национального дохода в 1975г. составил

всего 66%, а в 1980г. – 67% к соответствующим показателям в

США. Это означает, что степень использования потенциала

ресурсов в СССР перестала возрастать. Именно в этом факте и

заключается вывод о том, что в экономике СССР наступил период

экономического застоя. Заметим, что в данном контексте термин

«застой» имеет относительный, а не абсолютный смысл.

Экономическая динамика при этом показывает рост, а не остановку

582

и тем более не падение абсолютных показателей. Обратимся к

фактам (табл. 21.2):

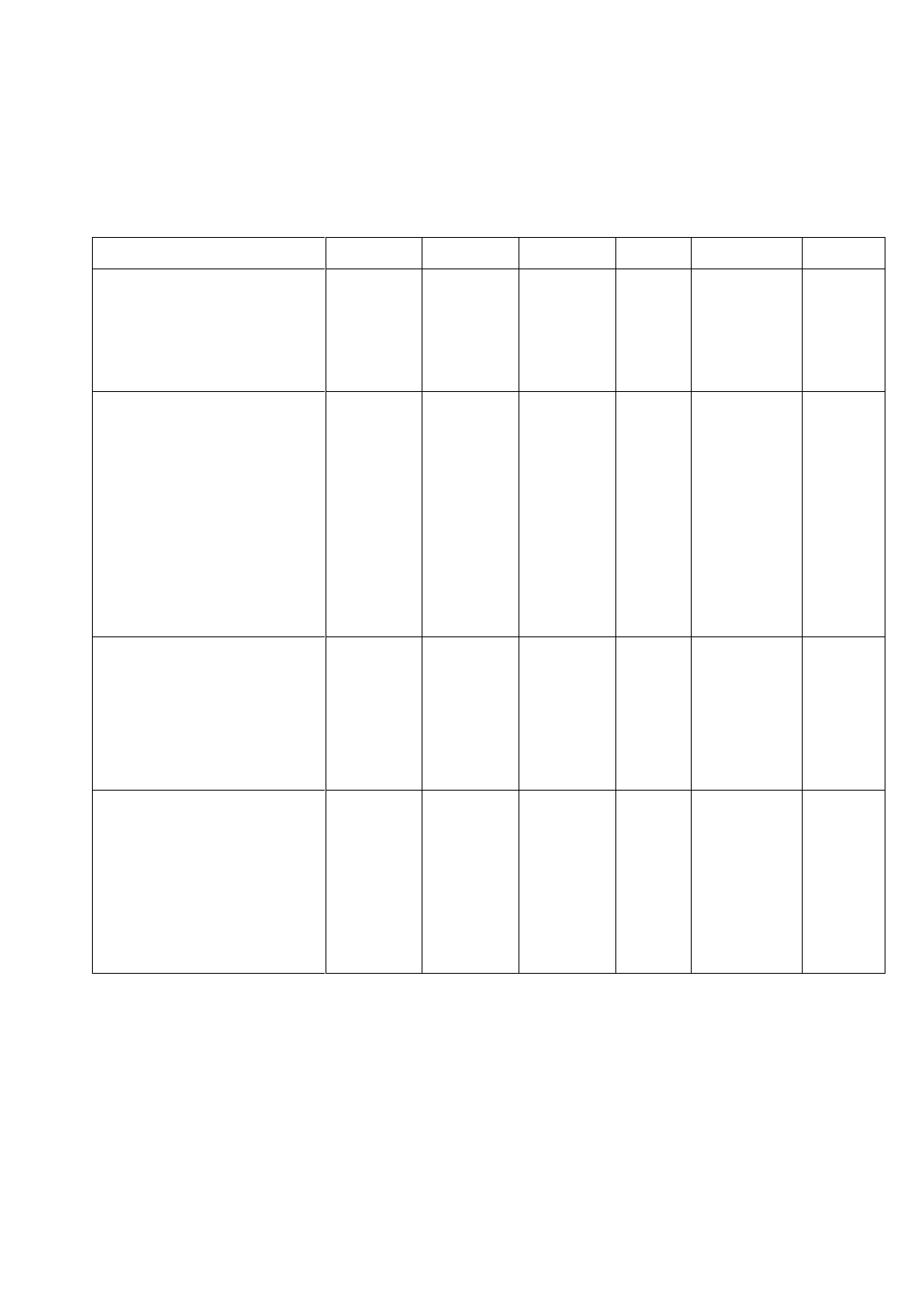

Таблица 21.2

Основные экономические показатели СССР

Показатель

1980

1985

1986

1987

1988

1990

Валовой

национальный

продукт, млрд.

руб.

619

777

799

825

875

943

Производственные

основные фонды

всех отраслей

народного

хозяйства (в

сопоставимых

ценах 1973г.),

млрд. руб.

1150

1569

1651

1731

1809

1902

Продукция

промышленности

(в сопоставимых

ценах 1982г.),

млрд. руб.

679

811

846

879

913

928

Продукция

сельского

хозяйства (в

сопоставимых

ценах 1983г.),

млрд. руб.

188

209

220

219

222

225

Приведенные данные показывают, что трактовать период

1980-1990гг. как глубокий кризис и крах советской экономики

объективных оснований явно недостаточно (с точки зрения

динамики абсолютных макроэкономических показателей). Однако

качественная сторона экономического роста оставляла желать

более лучших результатов. Главными причинами перехода к

рыночной экономической системе являются следующие факторы:

583

1) снижение темпов роста экономики – прирост

(среднегодовой) ВНП составлял в 50-70 годы 5-7% , а концу

80-х годов он сократился до 2-3 %. При таких темпах не

решалась задача увеличения ВНП на душу населения и тем

более догнать США;

2) преобладание экстенсивного типа воспроизводства и

отставание в вопросах использования достижений научно-

технической революции;

3) нерациональная структура экономики – до 50% ВНП

занимала продукция тяжелых отраслей промышленности и

военно-промышленного комплекса, в то время как в

остальных сферах наблюдался дефицит товаров и услуг;

4) слабая экономическая мотивация к труду под влиянием

уравниловки и социального иждивенчества;

5) рост государственного внутреннего и внешнего долга.

Все эти неблагоприятные факторы в ходе развития советской

экономики не были большим секретом для высшего руководства

страны. Соответственно, принимались меры для устранения

недостатков в экономической политике. В ряде случаев получались

неплохие результаты, однако в глобальном плане существенные

базовые основы оставались неизменными и лишь постепенно

созревали условия для пересмотра самой системы. Полезно, однако,

обратиться к опыту частичного реформирования экономической

системы социализма.

21.2. Из истории реформирования экономической

системы социализма

Путь, который прошла советская экономика до начала

рыночной перестройки – поучительный для экономической теории

опыт, демонстрирующий исторически ограниченные возможности

реализации принципов чистой командной экономической системы.

В экономической истории СССР можно выделить 4 этапа. На

первом этапе (1918-1921гг.) была предпринята попытка воплотить в

жизнь идеальный вариант марксисткой плановой экономики,

который в истории получил название «военного коммунизма».

Была осуществлена идея принудительной ликвидации частной

собственности и товарно-денежных отношений. На их место

приходили отношения натурального обмена между предприятиями

584

и прямого распределения продукции населению. В условиях

Гражданской войны «военный коммунизм» обернулся

экономической катастрофой, которая грозила падением советской

власти. По инициативе В.И. Ленина была предложена так

называемая новая экономическая политика (НЭП). Ее

осуществление стало началом второго этапа в истории советской

экономики. В этот период была открыта возможность проявить и

реализовать частную экономическую инициативу, разрешена

торговля, мелкое частное производство с использованием наемных

работников, вновь открылись ликвидированные было «за

ненадобностью» банки и биржи и другие механизмы рынка.

Государство сохранило за собой командные экономические

высоты, т.е. полный контроль за базовыми сферами

промышленности, провело денежную реформу и ввело в обращение

твердую валюту – червонцы.

В стране оживилась экономика, особенно в отраслях легкой

промышленности (а это преимущественно товары народного

потребления), отмечен также подъем сельского хозяйства.

После ухода из жизни В.И. Ленина политика НЭП

продолжалась недолго. К началу 30-х годов курс НЭП был свернут

потому, что руководство страны во главе с И.В. Сталиным взяло

курс на форсированную индустриализацию и милитаризацию.

Начался третий этап (1930-1953гг.) – период сталинской

диктатуры. Сталинская система руководства экономикой в

наиболее полном виде воплотила сущностные черты социализма

как особой экономической модели, часто называемой командно-

административной системой.

Экономическая деятельность велась исключительно на основе

плановых заданий, которые исходили из политически

обусловленных требований государственной власти. Основой

экономики стало создание мощной военной промышленности.

Сельское хозяйство подверглось принудительной по сути

коллективизации, т.е. фактически огосударствлению. Рыночные

отношения формально сохранялись, но в очень урезанном

варианте. В частности, деньги и связанные с ними финансовые

инструменты (цены, кредит) играли не регулирующую, а

исключительно контрольно-учетную роль. Только в сфере

потребления деньги сохраняли функцию средства обращения, но и

та была ограниченной из-за отсутствия товаров.

585

Однако в макроэкономическом плане в годы сталинской

системы обеспечивались очень высокие темпы роста, но это было в

условиях максимизации потребления всех видов ресурсов – как

природных, так и людских. Сталинизм вызвал такое

перенапряжение всех сил общества, что сразу после смерти

диктатора потребовались существенные корректировки

экономической системы.

Четвертый этап (1953-1985гг.) можно назвать этапом зрелого

социализма и относительной стабильности. В ходе этого этапа

проводилось немало разного рода экономических реформ и даже

крупномасштабных экономических экспериментов с целью

повышения эффективности управления. Однако, при этом

сохранялись фундаментальные экономические принципы

социализма и, конечно же, незыблемой оставалась политическая

система.

Вот только некоторые, наиболее заметные вехи в ходе

процесса совершенствования хозяйственного механизма в СССР:

1954г. – укрепление колхозов и совхозов и предоставление им

некоторой хозяйственной самостоятельности;

1957г. – были созданы территориальные структуры

управления народных хозяйством. Страну разделили на несколько

крупных экономических регионов о создали для повышения

эффективности управления Советы народного хозяйства

(совнархозы) в каждом регионе. Целью было устранить недостатки

чересчур централизованной системы хозяйственного управления.

Идея оказалась не очень эффективной и в 1965 г. совнархозы

упразднили.

1965г. – усиление экономического стимулирования

производства. Переход предприятий на хозрасчет (так называемая

Косыгинская реформа);

1979г. – постановление о повышении роли экономических

рычагов и стимулов для оценки эффективности работы

предприятий;

1982г. – принятие Продовольственной программы, в которой

предусматривался комплекс мероприятий по повышению

производства продовольствия в стране.

1985г. – в рамках политики перестройки подвергались

критическому анализу и политические, и международные, и

экономические постулаты советской системы. В том числе был дан