Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству

Подождите немного. Документ загружается.

Двенадцатый этап — подбор или изобретение подходящих

приёмов педагогической техники. Они делают урок интерес#

ным, увлекательным, помогают поддерживать психологический

комфорт и дружественную атмосферу взаимодействия.

Тринадцатый этап связан с имиджем урока. Возможно, сле#

дует внести изменения в интерьер учебного помещения: пере#

ставить мебель, изменить оформление стендов, иначе пове#

сить шторы, по#другому аранжировать цветы, сделать подсвет#

ку, зажечь свечи и так далее. Не повредит музыка в первые

и последние минуты, при самостоятельной работе с материаль#

ными объектами — например, во время лабораторного опыта.

Частью проекта урока является внешний облик учителя — от

костюма до косметики и выражения лица. Психотехники очень

советуют придумать к уроку девиз или эпиграф, переходящие

флажки, временно носимые значки или эмблемы.

Конечный результат проектирования урока — это, как говорят,

пакет документов: план или схема на одном листе с множест#

вом отсылочных пометок и дополнительные модули, в которые

помещено всё содержательное наполнение. Маркировка моду#

лей соответствует пометкам на плане (схеме) урока, чтобы их

поиск в реальном времени не превратился в посмешище. Реко#

мендую к каждому такому пакету прикладывать чистый лист

«Заметки», на который сразу после урока полезно записать по#

явившиеся дельные мысли.

Глава 10. Проектирование урока

251

О

бразовательная практика постоянно порождает новые ди#

дактические явления, которым авторы или наблюдатели,

не утруждая себя анализом существующих дидактических кон#

струкций и подведением под соответствующие понятия, торже#

ственно присваивают названия «новые методы обучения» или

«новые организационные формы уроков», и даже — «новые ти#

пы обучения». Эти свежие, только что изобретённые «новые

методы» добавляются к «методам», которые называются так

в силу традиции, по существу методами не являясь (например,

«метод проектов» представляет собой целостную образова#

тельную технологию [40]). В результате этой творческой (безо

всяких кавычек!) деятельности содержание дидактики, и без

того весьма бесформенное, расползается и разрастается, окон#

чательно запутывая тех же практиков. По существу же для про#

тивопоставления «нового» и «традиционного» чаще всего нет

оснований: «Поскольку узлы, функциональные модули и цело#

стные системы могут находиться в равновесных статических,

равновесных динамических и неравновесных состояниях,

то нет никакой необходимости противопоставлять друг другу

массовую, рационализаторскую и новаторскую педагогическую

практику, или же официальные педагогические или образова#

тельные структуры (как бы изначально плохие) новым и творче#

ским (как бы изначально хорошим). Всё это компоненты единой

сети («системы без границ»), но находящиеся в различных ре#

жимах функционирования и влияющие друг на друга через

множество продуктов образовательной деятельности» [127;

31]. Ещё чаще оказывается, что «новое» и «новаторское» явля#

ется таковым чисто внешне, по существу будучи хорошо изве#

стным, но представленным в другой оболочке из элементов

педагогической техники.

252

Глава 11. Анализ практических

случаев: так называемые

«новые формы, методы

и технологии» обучения

Мы уже рассматривали различные учебные реализации дело#

вых игр (урок#пресс#конференция, урок#суд и т.д.), которые

в своё время тоже объявлялись новыми методами обучения или

организационными формами уроков. Все они на поверку оказа#

лись моделями обучения, дидактическая основа (метод и орга#

низационная форма) каждой из которых вполне известна,

без особого труда вычленяется и обнаруживается в матрице

разнообразия обучающей системы. Разберём теперь два более

современных и менее очевидных дидактических сооружения.

11.1. Метод свёрнутых информационных структур

«Теоретическая концепция метода свёрнутых информационных

структур базируется на принципе рефлексии: учебное задание

требует от обучающегося самостоятельно завершить работу по

формированию определённой системы знаний и, таким обра#

зом, по существу ставить его перед необходимостью осмысли#

вать те схемы и правила, в согласии с которыми он действует.

Руководствуясь системным методом, студент выполняет следу#

ющие процедуры:

• средствами теории графов выделяет элементы ведущих зна#

ний дисциплины вместе с сетью их логических взаимосвязей;

• моделирует ведущие знания в символической, графической

или какой#либо другой форме;

• преобразовывает модель ведущих знаний с целью выделения

общих системных понятий и отношений и их взаимосвязей

(проектирование логического конструкта);

• формирует структуры общих способов познавательной дея#

тельности, характерных для данной области научных знаний;

• строит системы частных задач, решаемых общими способами;

• оценивает степень усвоения обучающимся общего способа

решения данного класса познавательных задач» [124; 105].

Судя по представленному тексту (за исключением непонятного

шестого пункта), описанная работа осуществляется студентом

(учащимся) после того, как массив содержания был ему

предъявлен. Однако отработки умений через решение за#

Глава 11. Анализ практических случаев...

253

дач в этом случае не предусмотрено. Назначение всех пунктов

предлагаемой студенту схемы действий состоит в упорядоче#

нии, систематизации учебной информации, очерчивании её

границ в общем предметном поле. Таким образом, данный «ме#

тод» применяется при систематизирующем повторении.

Кажется достаточно очевидным, что организационная форма

занятия, на котором студентами осуществляется эта деятель#

ность, в нашей матрице разнообразия присутствует. Это само#

стоятельная работа.

Чтобы ответить на вопрос, какой метод обучения заложен в об#

разовательном процессе, часть которого описана, нужно выяс#

нить, какие элементы информационной модели образователь#

ного процесса были предложены студенту в готовом виде, по#

скольку метод обучения относится к целому учебному периоду

(от урока до темы). Однако выяснить это не представляется

возможным, потому что способ организации передачи учебного

содержания студентам в анализируемом тексте не обозначен.

Значит, здесь нельзя говорить о методе обучения, представля#

ющем собой лейтмотив целостной структуры учебного перио#

да. Напротив, в этой ситуации можно говорить только о фраг#

менте учебного периода, содержащем лишь часть взаимодей#

ствия обучаемых и обучающих. Она состоит из особым обра#

зом организованной последовательности действий студента по

систематизации информационного массива. Подобные проце#

дуры относятся к категории приёмов.

Итак, «метод свёрнутых информационных структур» представ#

ляет собой приём организации самостоятельной работы сту#

дентов при систематизирующем повторении материала.

11.2. Лекциягипертекст

Специалистами повышения квалификации работников образова#

ния Костромы разработана и апробирована в школах Костром#

ской области модель урока «лекция#гипертекст» [103; 159–164].

Её краткое описание я привожу по авторскому тексту из

указанного источника (курсивом), сопровождая своими

В.В. Гузеев. Преподавание

254

комментариями, которые и приведут в последующем к вы#

водам.

Гипертекст отличается следующими признаками:

1. Несёт большой объём информации.

2. Содержит достаточно новой информации.

3. Включает научные понятия.

4. Сложен для самостоятельного изучения.

Возьмём на себя смелость утверждать, что большинство текс$

тов в школьных учебниках являются для ученика именно

«сверх»текстами: они сложны, малопонятны и далеки от лич$

ных интересов ученика. При таких обстоятельствах почти не$

возможно долгосрочное запоминание и осознанное понимание

материала без специально организованной деятельности, кото$

рая позволяет активизировать память, внимание и волевые ка$

чества, необходимые для присвоения информации.

Предлагаемое здесь понимание гипертекста является конъюнк#

турным и специфическим именно для автора рассматриваемо#

го материала, потому что не позволяет отличить гипертекст от

обычного, пусть и сложного, текста. Квалифицированная трак#

товка гипертекста

1

существенно глубже, но для тех целей, кото#

рые перед нами стоят, это не столь важно.

Алгоритм работы с гипертекстом:

1. Организация деятельности.

2. Озвучивание гипертекста.

3. Структурирование гипертекста.

4. Групповая работа над вопросами к тексту:

а) подготовка вопросов;

б) обмен вопросами;

в) коррекция.

Глава 11. Анализ практических случаев...

1

«... под гипертекстом понимают информационный массив, на котором заданы

и автоматически поддерживаются связи между выделенными элементами. Обыч#

но этими элементами являются тексты или изображения, называемые узлами.

Узлы объединяются связями, которые бывают заданы по очень разным осно#

ваниям» [115; 25].

255

5. Групповая работа над вопросами по тексту:

а) подготовка вопросов;

б) обмен вопросами;

в) коррекция.

6. Индивидуальные проверочные задания.

Это трудно назвать алгоритмом — по крайней мере, в общепри#

нятом понимании. Скорее, мы имеем некоторую последова#

тельность этапов целостной деятельности в её развёртке во

времени и пространстве (фронтальная работа сменяется груп#

повой, а потом — индивидуальной). По определению, тем са#

мым задаётся общая канва структуры урока (недостаёт только

точного указания продолжительности каждого этапа и точной

разбивки учащихся на группы).

На первом этапе учитель ставит вместе с учениками цель изу$

чения темы, предъявляет текст для работы на уроке. Это мо$

жет быть обычный параграф из учебника или специально под$

готовленный печатный текст. Он должен быть перед каждым

учеником.

Это стандартный организационный элемент урока. Заверение,

что учитель ставит цель вместе с учениками, — не более чем

дань времени. Как это бывает в действительности, хорошо из#

вестно: по мере развёртывания аргументов учителя в ходе бе#

седы для учеников в лучшем случае возникает внешняя моти#

вировка.

Далее учитель озвучивает гипертекст, а ученики следят за его

монологом по своим материалам, делают пометки. Важно, что$

бы речь преподавателя максимально совпадала с текстом на

столах учеников, содержала те же термины, формулировки

и последовательность изложения, так как в этот момент на ос$

нове зрительного и слухового восприятия создаются условия

для первичного запоминания информации. Некоторые препо$

даватели сопровождают свой рассказ зарисовками, записями

на доске (опорные сигналы), например, выписывают новые тер$

мины.

Учитывая особенности текста (системный характер матери#

ала, необходимость использования взаимно обратных

В.В. Гузеев. Преподавание

256

мыслительных операций, то есть — наличие укрупнённой ди#

дактической единицы) и экстраактивный информационный ре#

жим, можно согласиться, что имеет место лекция. Таким обра#

зом, мы видим в этом фрагменте учебного процесса изучение

нового материала в форме лекции. Максимальная близость

к тексту, который имеется у каждого ученика, сопровождаемая

демонстрацией, а также характер последующей работы пока#

зывают, что здесь реализуется объяснительно#иллюстратив#

ный метод.

Следующий этап учебной деятельности — структурирование

гипертекста. Учитель даёт задание разделить текст на части,

найти границы между ними, выделить главные мысли и дать на$

звания разделам. В результате многократного просмотра текс$

та и проговора ученики продолжают механически запоминать

текст и начинают понимать логику изложения. На этом этапе

они прямо в тексте создают план изложения материала.

Очевидно, описан первый этап закрепления. Однако из автор#

ского текста нет возможности вывести заключение об исполь#

зуемой организационной форме. Похоже, что осуществляется

самостоятельная работа. Но упоминание какого#то «прогово#

ра» заставляет предполагать наличие беседы, которую фрон#

тально ведёт учитель, пошагово управляя процессом. Впрочем,

сути дела это не меняет. Метод остаётся объяснительно#иллю#

стративным.

Переходим к групповой работе. Группы могут быть организова$

ны формально: три ряда — три группы.

Прежде чем анализировать дальше, замечу, что группа#ряд —

самое организационно неэффективное решение из всех воз#

можных решений для групповой работы. Здесь нарушается из#

вестный закон Миллера о 2–7 собеседниках. Но главная пре#

тензия состоит в том, что вообще невозможно себе предста#

вить, как целый ряд может общаться внутри себя. Получается

иллюзия групповой работы, когда учитель считает, что она

есть, а по существу её нет. Конечно, можно себе представить,

что в этот момент все столы каждого ряда сдвигаются, стулья

расставляются вокруг них и ученики садятся в три круга. Но эта

трансформация классной комнаты настолько серьёзна, что

умолчать о ней автору бы не удалось.

Глава 11. Анализ практических случаев...

257

Первое задание для групп — за 3–5 минут подготовить пять$

семь вопросов к тексту, на которые в тексте есть конкретный

прямой ответ. Группы обмениваются вопросами, продолжая

искать и называть вслух дословный или близкий к тексту от$

вет. Полезно, если вопросы повторяются: многократность по$

вторения позволяет запоминать слова и фразы текста. Вопро$

сов$ответов звучит столько, сколько нужно, чтобы прогово$

рить весь текст. При необходимости дополнительные вопросы

формулирует учитель, он же корректирует и консультирует

учеников.

При всей неясности того, как группы обмениваются вопросами

(устно или письменно, по сигналу учителя или самостоятельно

и тому подобное), признаем, что организационной формой на

этом этапе обучения является практикум, в ходе которого реа#

лизуется всё тот же объяснительно#иллюстративный метод.

После этого группы получают новое задание: подготовить не$

сколько (3–5) вопросов по тексту, на которые в тексте прямого

ответа нет, однако, понимая материал, на них можно дать от$

вет. Группы обмениваются вопросами, но ответ на них находят

уже не в тексте, а в собственных мыслях. Учитель участвует

в обсуждении и помогает в осмыслении материала. Эта работа

помогает запоминанию и создаёт условия для понимания и при$

своения смысла информации.

Это продолжение практикума, но с другой учебной задачей.

Можно предположить здесь применение эвристического мето#

да, но принять окончательное решение невозможно, не зная,

как именно учитель участвует в обсуждении и какого рода по#

мощь он оказывает.

Завершается урок индивидуальным проверочным заданием.

Оно может быть разным по форме (вопросы, тест, упражнение

и т.д.), но обязательно уровневым — на узнавание, понимание

и применение информации, проверяющим степень присвоения

материала.

Такой подход к уровням мне представляется искусственным

и бесполезным. Но, что есть... В целом же имеем контрольный

элемент. По#видимому, есть ещё и некое подведение итогов,

хотя в авторском тексте упоминание о нём отсутствует.

В.В. Гузеев. Преподавание

258

Последующий текст Л. Лошаковой практически ничего к моему

анализу не добавляет, но я его сохраню, чтобы лучше можно

было видеть отдельные детали, приёмы, методические реко#

мендации.

Метод эффективен на всех учебных предметах, не зависит от

вида текста, он позволяет запомнить и понять литературный,

научный, специальный текст, в том числе теоремы, стихотворе$

ния, чертежи и т.д.

Основные достоинства лекции$гипертекста:

1. Экономит внеурочное время, так как работа с новым мате$

риалом выстраивается прямо на уроке, под руководством учи$

теля.

2. Обеспечивает долгосрочное запоминание материала, так

как опирается на различные типы памяти, многократные и раз$

нообразные приёмы повторения, активную позицию учащихся

на уроке и учитывает логику процесса познания.

3. Способствует развитию учащихся, так как включает приёмы

и элементы взаимообучения, позволяющие ученикам уже при

первом знакомстве с информацией продвинуться до понимания.

4. Создаёт условия для внутренней дифференциации: каждый

ученик достигает в усвоении темы собственной точки, которая

фиксируется учителем во время проверки индивидуального за#

дания.

Исследования специалистов на уроке, результаты письменных

работ учащихся подтверждают высокую эффективность лек$

ции$гипертекста: во$первых, он позволяет систематизировать

большой объём, трудный по содержанию материал; во$вторых,

учащиеся на данных уроках основательнее и детальнее усваи$

вают новую информацию за счёт многократной работы с текс$

том и разных способов работы с материалом.

Но опыт показывает, что эффективность метода возрастает,

если учесть следующие моменты:

1) ... составленный учителем текст обязательно должен оста#

ваться у ученика надолго;

Глава 11. Анализ практических случаев...

259

2) работать в данной технологии нужно не от случая к случаю,

а регулярно;

3) при озвучивании учителем необходимо придавать гипертек$

сту эмоциональную окраску, смягчать рациональность зву$

чания.

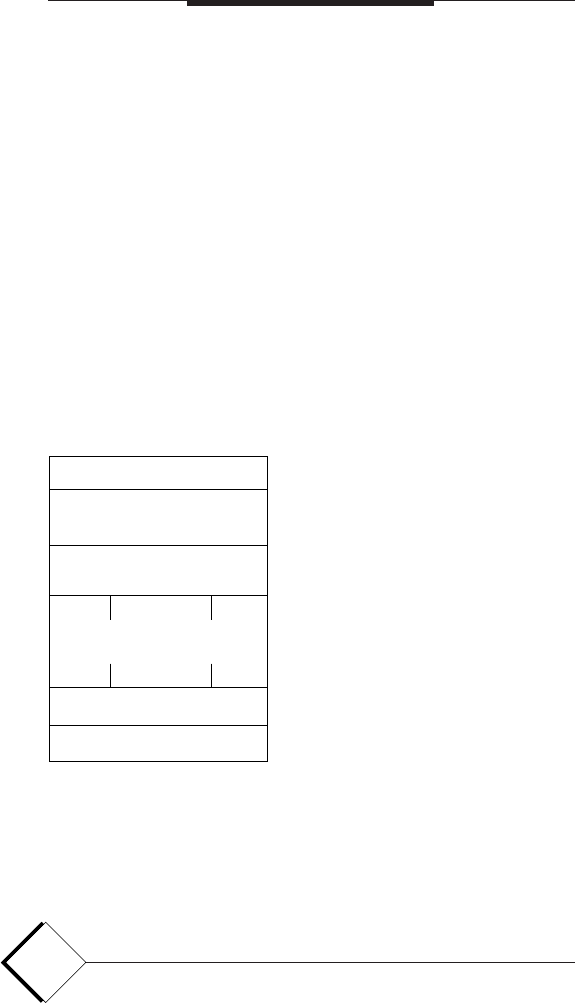

Будем подводить итоги. Изобразим структурную схему полу#

чившегося урока. Он состоит из шести элементов: организаци#

онного, изучения нового материала, первого и второго закреп#

ления, контроля и заключительного организационного. Из всей

логики описания урока следует, что ведущей целью урока явля#

ется изучение нового материала, содержащегося в предлагае#

мом учащимся тексте («усвоение новой информации», по выра#

жению автора). Остальные цели подчинены этой ведущей. Сле#

довательно, основным элементом урока является изучение но#

вого материала. Значит, и тип урока — урок изучения нового

материала.

В основном элементе в форме

лекции реализуется объясни#

тельно#иллюстративный метод.

Поэтому и весь урок мы назовём

объяснительно#иллюстративной

лекцией. Наличие в других эле#

ментах урока иных форм позво#

ляет рассматривать разные мо#

дели обучения, реализуемые

этим уроком, но дидактическая

основа их остаётся постоянной,

как она задана основным эле#

ментом. Таким образом, нет ни#

каких оснований считать «лек#

цию#гипертекст» особым мето#

дом обучения. Это модель обуче#

ния, дидактической основой которой является объяснительно#

иллюстративная лекция.

Теперь целесообразно забыть, что речь всюду шла об уроке.

Ни из каких соображений, кроме привычки, такая структурная

единица не следует. Более того, нецелесообразно ограни#

В.В. Гузеев. Преподавание

260

Орг

ИНМ

(ОИ, лекция)

З

1

(ОИ, беседа)

З

2

(ОИ, практикум)

Кон

Орг