Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере

Подождите немного. Документ загружается.

время измерения. Для учета этого эффекта предложена модель флуктуирующей

струи [83]. На практике широко используется следующая эмпирическая

формула [46 ]:

где si

V2

и

si у

1

—объемная активность примеси, осредненная по периодам

времени T

2

и T

1

соответственно. Показатель степени п зависит от устойчивости

и может быть функцией временного интервала T

1

. Значение показателя

п главным образом определяется влиянием турбулентных вихрей, имеющих

периоды того же порядка, что и время осреднения. Потому siV2 должна

зависеть от устойчивости атмосферы и высоты выброса. В ряде отечественных

работ и в официальных документах [56. 57, 70 -72] рекомендуется применять

значение

и

= 0,2 для диапазона изменения T

2

от нескольких минут до одного

года. Из обзорных же данных экспериментальных работ [46] следует, что

показатель п изменяется в пределах от 0,2 до 0,5 в случае выброса на

уровне земли [64, 84- 88] и от 0,12 до 0,7 для источника, расположенного

на высоте [88- 91]. Для длительных периодов осреднения, по данным [92],

он меняется от 0,4 до 0,9 для периода времени от 2 нед до 1 года.

Существенным недостатком формулы (4.87) является отсутствие зависи-

мости от расстояния. В действительности с ростом расстояния увеличиваются

поперечные размеры струи, она становится менее подвижной и, следовательно,

за то же время осреднения концентрация будет меняться медленней. Например,

неправильно было бы ожидать уменьшения концентрации в воздухе при

осреднении ее за 20 мин на расстоянии порядка 50 км. Теоретически

отношение мгновенной и осредненной за определенный период времени

концентрации с увеличением расстояния должно приближаться к единице

[83]. Поэтому вместо формулы (4.87) более правильно применять формулу

где х — расстояние, м; и скорость ветра, м/с.

Учет эффекта уменьшения средней концентрации составляет сущность

известной в метрологии «проблемы осреднения». Более подробно этот вопрос

изложен в [36, 37, 83].

4.12. Антропогенное фоновое загрязнение атмосферы

и проблема регионального нормирования выбросов

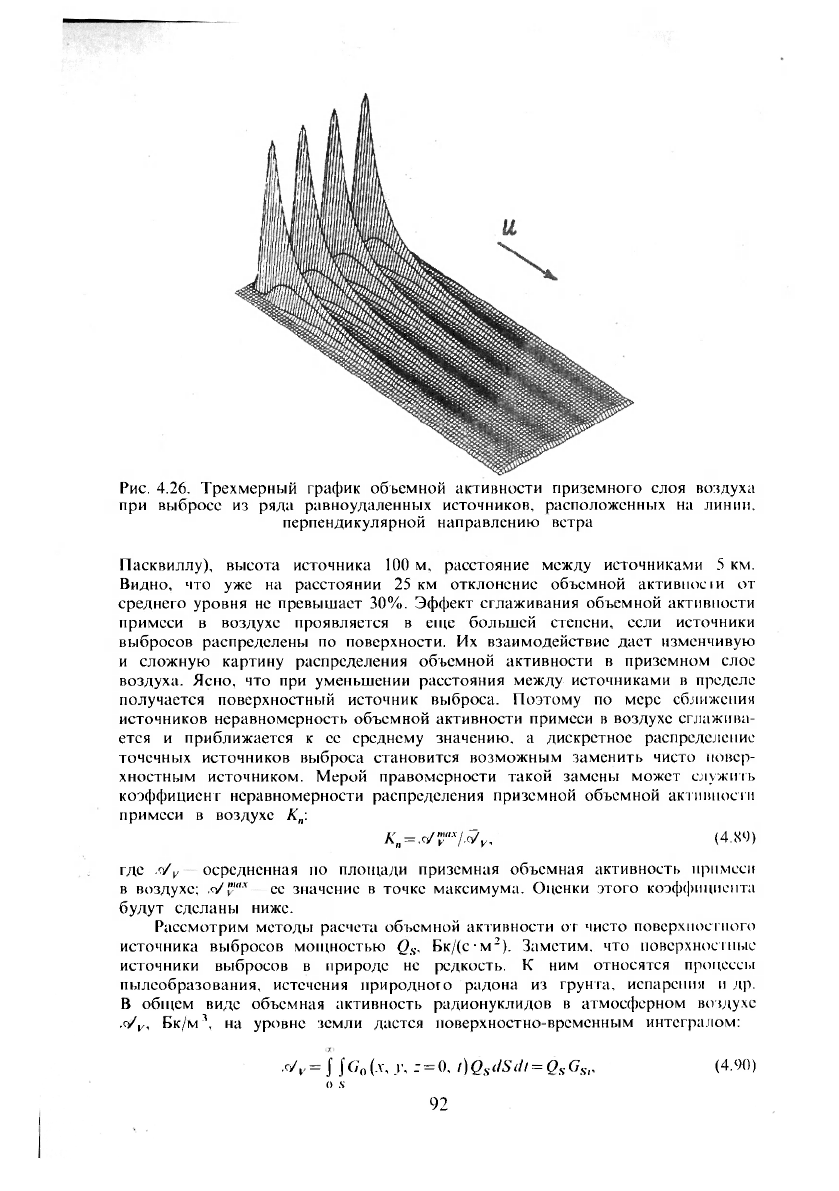

Загрязнение атмосферного воздуха складывается из двух компонентов:

выбросов ближайших предприятий и фонового загрязнения атмосферы. Воп-

росы влияния отдельных предприятий обсуждались выше. Антропогенное

фоновое загрязнение формируется от выбросов большого числа удаленных

источников. С ростом расстояния вклад каждого источника в суммарную

объемную активность примеси в воздухе уменьшается, но возрастает число

источников. При этом дискретность их распределения по поверхности земли

нивелируется. Это иллюстрирует рис. 4.26, на котором изображен трехмерный

график объемной активности примеси в приземном слое воздуха в случае

наземного выброса из бесконечного ряда точечных источников, расположенных

с равномерным шагом перпендикулярно направлению ветра. Диапазон рас-

стояний по ветру принят равным 0 —25 км, категория устойчивости С (по

Siy

2

ISiy

l

=(T

2

IT

i

) (4.87)

(4.88)

91

Рис. 4.26. Трехмерный график объемной активности приземного слоя воздуха

при выбросе из ряда равноудаленных источников, расположенных на линии,

перпендикулярной направлению ветра

Пасквиллу), высота источника 100 м, расстояние между источниками 5 км.

Видно, что уже на расстоянии 25 км отклонение объемной активности от

среднего уровня не превышает 30%. Эффект сглаживания объемной активности

примеси в воздухе проявляется в еще большей степени, если источники

выбросов распределены по поверхности. Их взаимодействие дает изменчивую

и сложную картину распределения объемной активности в приземном слое

воздуха. Ясно, что при уменьшении расстояния между источниками в пределе

получается поверхностный источник выброса. Поэтому по мере сближения

источников неравномерность объемной активности примеси в воздухе сглажива-

ется и приближается к ее среднему значению, а дискретное распределение

точечных источников выброса становится возможным заменить чисто повер-

хностным источником. Мерой правомерности такой замены может служить

коэффициент неравномерности распределения приземной объемной активности

примеси в воздухе K

n

:

K

n

= .ч/Г* I-J у (

4

-

89

>

где -

r

V

v

осредненная по площади приземная объемная активность прнмсси

в воздухе; .(/""" се значение в точке максимума. Оценки этого коэффициента

будут сделаны ниже.

Рассмотрим методы расчета объемной активности от чисто поверхностного

источника выбросов мощностью Q

s

, Бк/(с м

2

). Заметим, что поверхностные

источники выбросов в природе не редкость. К ним относятся процессы

пылеобразования, истечения природного радона из грунта, испарения и др.

В общем виде объемная активность радионуклидов в атмосферном воздухе

.о/у, Бк/м

1

, на уровне земли дастся поверхностно-временным интегралом:

.с/„=j |G

0

(.Y, у, z = 0, /) Q

s

c/Sill = Q

s

G

s

,, (4.90)

О S

92

г

де G

0

(х, у, z,

г) —

фактор разбавления при мгновенном точечном выбросе

[для гауссовой модели он дается формулой (4.24)], м"

3

; х, ^—расстояния

по осям OX и OY от точки-рецептора до элемента поверхностного источника

c/S; z- высота над поверхностью земли; G

si

— поверхностно-временной' ин-

теграл фактора разбавления, с/м,

j-.

G

Sl

=\\G

o

(x,y,0,t)dSdt. (4.91)

о s

Сделав замену

Fit)

iG{x,y,0.t)4S=-^-, (4.92)

s n

z

(t)

где F(t)~ функция истощения облака выброса, получим объемную активность

приземного слоя воздуха в виде

® Fit)

G

*-mf-

(4

-

93)

Функцию H

z

(?) называют эквивалентной толщиной слоя перемешивания

атмосферы. Ее вид зависит от условий рассеяния и высоты выброса. Если

примесь в приземном слое толщиной H распределена равномерно, то H

z

(?)

= Н.

В рамках гауссовой модели диффузии

Г Zi

2

"

tf

z

(г)

= V^z (0 ехр , (4.94)

где Л- высота выброса, м. Можно рассчитать эту функцию и по другим

моделям рассеяния. За пределами небольшой области вблизи источника, где

существенно влияние высоты выброса, функция H

z

(/) монотонно возрастет

со временем. Однако это возрастание имеет предел, ограничивающий диффузию

примеси в вертикальном направлении:

H

z

{t)~*HT

x

- (4.95)

Физический смысл формулы (4.92) становится ясен, если ее представить

в виде

Н

г

(?)

= И G

0

(х, у, z, t) dSdzl\ G

0

(х, у, 0, t) dS. (4.96)

OS S

В числителе этой формулы стоит интеграл фактора разбавления по объему

атмосферы в момент времени /, что совпадает с определением фактора

истощения F(t). Переходя к пределу при t-*

оо

и умножая числитель

и знаменатель на величину выброса, для Н""

х

получим формулу (4.34),

которая представляет собой отношение содержания радиоактивной примеси

в столбе воздуха с единичным поперечных сечением над однородным

поверхностным источником к ее приземной объемной активности. Она

позволяет находить значения эквивалентной толщины слоя перемешивания

по экспериментальным данным, анализируя распределение объемной актив-

ности примеси по высоте, например, исследуя вертикальный профиль объемной

активности естественных загрязнителей атмосферы.

Расчеты показывают, что эффективная толщина слоя перемешивания

достигает своего предельного значения на расстояниях от источника, не

превышающих 100 км. В то же время, основной вклад в поверхностно-

временной интеграл фактора разбавления G

st

для относительно долгоживущей

93

и слабооседающей примеси с постоянной радиоактивного распада и вымывания

примеси осадками X и Л<10~

4

с~' и V

9

< 10 см/с дает область за пределами

круга радиусом 100 км. Из этих двух утверждений следует вывод, что для

такой примеси варьирование вида H

z

(t) на малых расстояниях от источника

при изменении погоды и условий выброса слабо влияет на G

sr

Это

обстоятельство позволяет упростить задачу, положив H

z

(t) = H"

ax

во всем

диапазоне расстояний, что с физической точки зрения означает мгновенное

рассеяние примеси по вертикали до своего предельного значения. Подставив

максимальное значение эквивалентной толщины слоя перемешивания

Н""

х

в (4.93) и в фактор истощения в форме

F(r) = exp

-(Х.+Л)/-

н Ах)

(4.97)

*v.r=„ (4-99)

[см. (4.75), (4.76) и (4.78), где сделана замена t = u/x], получим упрощенную

формулу для поверхностно-временного интеграла фактора разбавления

и окончательную формулу для расчета фоновой объемной активности примеси

в приземном слое воздуха

Q

1

у

д

+(\+\)н™

Обратим внимание на то, что в формулы (4.98) и (4.99) не входит высота

выброса. Это объясняется тем, что для сравнительно долгоживущих и не

слишком быстро выводящихся из атмосферы радионуклидов основной вклад

в фоновую концентрацию создается от действия большого числа удаленных

источников, влияние высоты которых на объемную активность воздуха на

большом удалении не существенно [член в формуле (4.26) ехр(

—

й

2

/2ст

2

)»

1

].

Для короткоживущих или быстрооседающих радионуклидов, строго говоря,

в формулы (4.98) и (4.99) необходимо вводить поправочный множитель,

исправляющий ошибку, вносимую упрощающим условием (4.95). Теоретически

он зависит от высоты выброса и может быть рассчитан на основе точных

формул для H

z

(г) и F(t), но, как правило, для реально встречающихся задач

близок к единице.

Учесть неопределенности, возникающие от выбросов близлежащих ис-

точников при варьировании условий выброса и рассеяния примеси, можно

и более точным способом. Так, осредняя по площади источники, действующие

за пределами круга радиусом R, и представляя их поверхностным источником

средней интенсивности Q

s

, Бк/(с м

2

), объемную активность воздуха в центре

рассматриваемого круга можно представить в виде суммы

S

1

Z

v

= V Q G

i

+ ^

s

, (4.100)

х

<п У

д

+(Х+Л)НГ*

где

G

i

= G (х, у, 0) = j G

0

(х, у, 0, t)dt (4.101)

— временной интеграл от фактора разбавления для мгновенного точечного

выброса i-го источника, с/м

3

. Он совпадает с определением фактора раз-

94

бавления для кратковременных выбросов, входящего в формулу (4.1), и со-

гласно гауссовой модели диффузии дается формулами (4.26) и (4.27). Первый

член в сумме (4.100) представляет собой результат действия точечных

источников, расположенных внутри круга радиусом R. Индексом i помечены

вклады в объемную концентрацию примеси в центре круга от каждого

такого источника .Jy^ = Q

i

G

j

. Второе слагаемое учитывает воздействие всех

остальных источников, расположенных за пределами этого круга. Они

определяют фоновую объемную активность примеси в воздухе.

Для приблизительных оценок вместо первого слагаемого в формуле

(4.100) можно использовать упрощенную формулу

-

L WJ

(4.102)

V

g

+ (к + A) HT

x

'

полученную в предположении равномерного распределения источников по

всей площади. Она вытекает из формул (4.99) и (4.100). С ее помощью

можно решить вопрос о зонах влияния окружающих источников выброса

на фоновую объемную активность примеси в воздухе, т. е. найти предельное

значение радиуса круга, выбросы вне которого уже не влияют на объемную

активность воздуха в его центре. Понятие «зона влияния» введено в работе

[93]. Как следует из (4.102), ее радиус определяется видом зависящей от

расстояния функции истощения F(R). Для долгоживущих летучих, слабооседа-

ющих радионуклидов, например радиоактивных благородных газов, он может

быть весьма большим. Для короткоживущих или быстрооседающих радионук-

лидов -малым. Заметим, что разделение радионуклидов на «локальные»,

«региональные» и «глобальные» удобно производить именно по этому

признаку.

Формулы (4.99) — (4.102) ставят в соответствие объемную активность

примеси в воздухе и мощность выброса, приходящуюся на единицу площади.

Из них следует, что если объемная активность примеси в воздухе ограничена

допустимым уровнем, то существует предел числа источников выброса,

которые можно разместить на территориальной единице, и в зависимости

от скорости выведения радионуклидов из атмосферы (т. е. от того, насколько

велика их зона влияния) имеет смысл говорить о местном, региональном

или глобальном нормировании выбросов в атмосферу.

Связь между допустимой концентрацией радионуклидов в воздухе ДК,

Бк/м

3

, и допустимым поверхностным в£лбросом ДВ„ Бк/(см

2

), дается

формулой

ДК

ДВ S=TPrr. (4-103)

b

Sl К

где G

st

рассчитывают по (4.98), a K

n

- коэффициент неравномерности рас-

пределения объемной активности примеси в воздухе, зависящий от удаленности

источников выброса друг от друга [см. (4.89)]. Выше отмечалось, что при

сближении точечных источников выброса распределение объемной активности

примеси в воздухе приближается к среднему, а значение А„->1. Ясно также,

что при увеличении расстояний между источниками выбросов K

n

должен

монотонно возрастать. Оценим эту зависимость. Учесть все многообразие

возможных типов распределения источников выброса вокруг интересуемой

точки затруднительно. Поэтому рассмотрим простейший случай наложения

поля объемной активности примеси в воздухе от отдельного изолированного

источника на усредненное поле активности от всех остальных источников.

95

Для простоты предположим, что высота и интенсивность выброса всех

источников одинаковы. Тогда в точке максимума суммарная объемная

активность воздуха будет равна

Stf

max

= QG

max

+ ^

s

G

sr

(4.104)

где ^--интенсивность выброса рассматриваемого изолированного источника,

Бк/с; G

max

= G(x

max

, 0. 0)-- максимальное значение фактора разбавления примеси

в воздухе для точечного источника, с/м

3

; Q

s

- средняя интенсивность выброса

с единицы поверхности, Бк/(с-м

2

); G

s

, - поверхностно-временной интеграл

фактора разбавления (4.98), с/м. Первый член в сумме (4.104) дает вклад

в объемную активность воздуха от изолированного точечного источника.

Второй — это среднее значение фоновой объемной активности от остальных

источников. Поверхностная интенсивность выброса Q

s

связана со средним

числом источников выброса, приходящихся на единицу площади p

s

, м~

2

,

соотношением

Q

s

= Qp

s

, (4.105)

где Q - интенсивность каждого источника.

Вычислить p

s

нетрудно. Например, при размещении источников в узлах

квадратной решетки со стороной АХ, м,

р

х

=1/ДЛ'

2

. (4.106)

В случае другого типа распределения источников выброса по поверхности,

в том числе и случайном, можно использовать понятие характерного

расстояния между источниками AR, определив его выражением

AK = Vlfe- (4.107)

Величину AR в этом случае можно интерпретировать как шаг эквивалентной

квадратной решетки с расположенными в ее узлах источниками выбросов,

которая дает такую же среднюю фоновую объемную активность примеси

в воздухе, как и реальное распределение источников. С помощью этого

понятия вместо (4.104) получим формулу

Stf

max

=QG

ef

, (4.108)

где

G

ef

= G

max

+ G

s

JAR

2

(4.109)

-эффективное значение фактора разбавления. Второе слагаемое в ней

учитывает добавку за счет фонового загрязнения атмосферы от окружающих

источников выброса. В табл. 4.16 приведены отношения

K

f

= G

ef

/G

max

, (4.110)

показывающие, во сколько раз реальные объемные активности примсси

в воздухе, вычисленные с учетом фонового загрязнения, могут превышать

их значения без учета вклада окружающих источников выброса. Расчеты

проведены как для среднегодовых условий, так и для разовых объемных

активностей воздуха при наиболее неблагоприятных, конвективных условиях

рассеяния примеси.

Теперь, преобразуя (4.89) и (4.104), будем иметь

K

n

= 1+ [(/, +

(л.

+ Л) Я Г

Л

] AR

2

G

max

. (4.111)

Численные расчеты показывают, что в принципе эта формула верна и при

реальных распределениях источников выброса. Однако из-за случайно! о

96

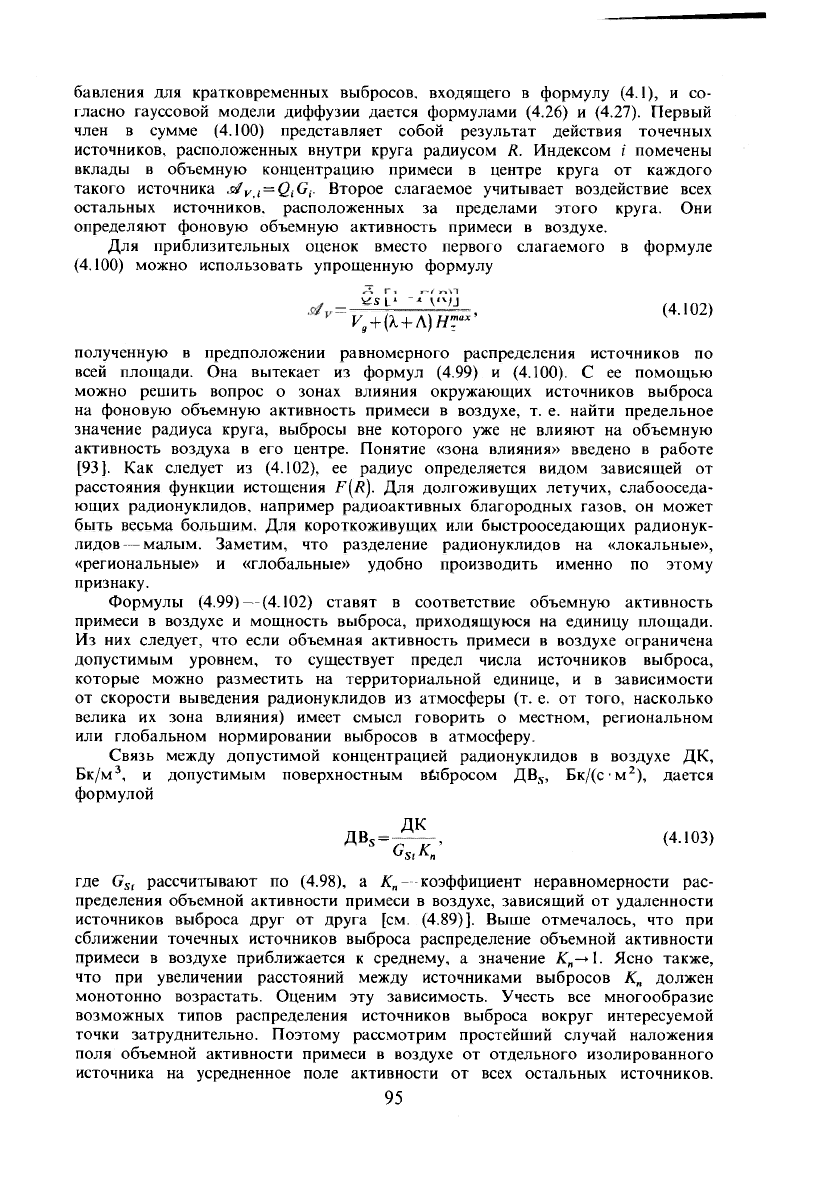

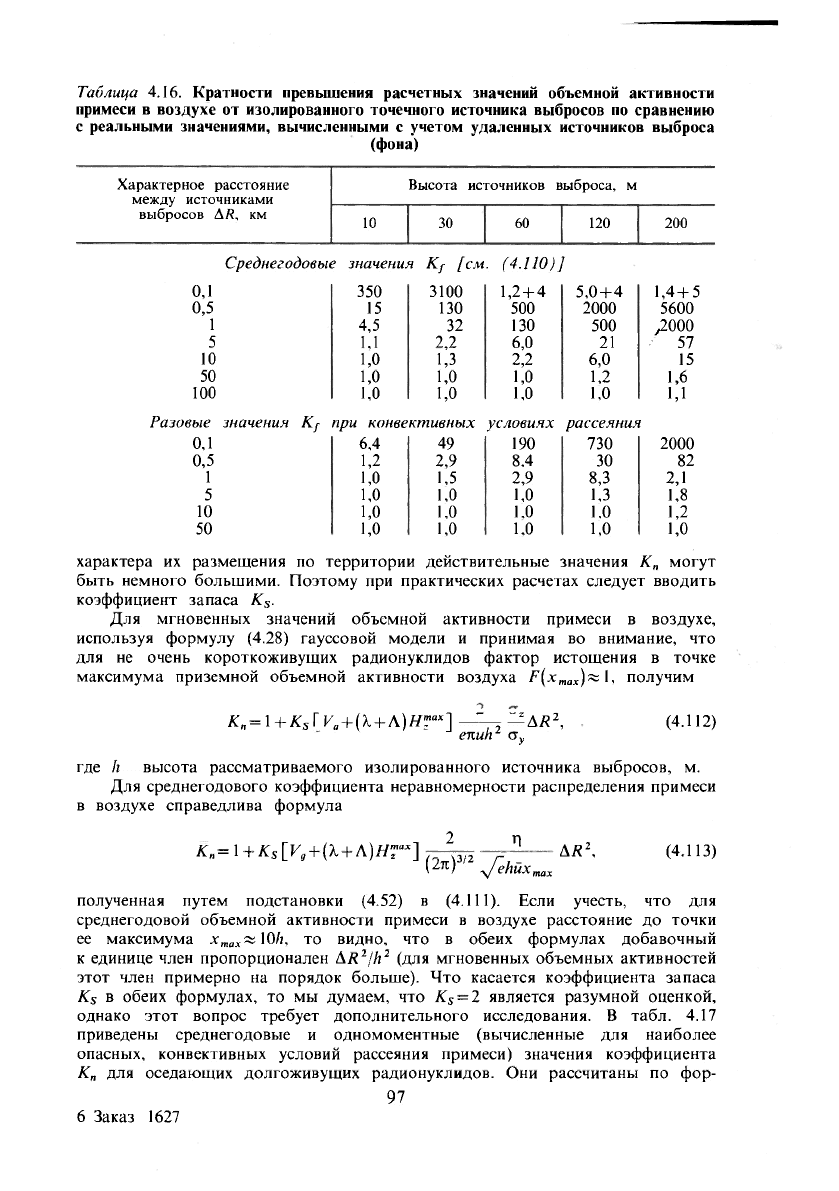

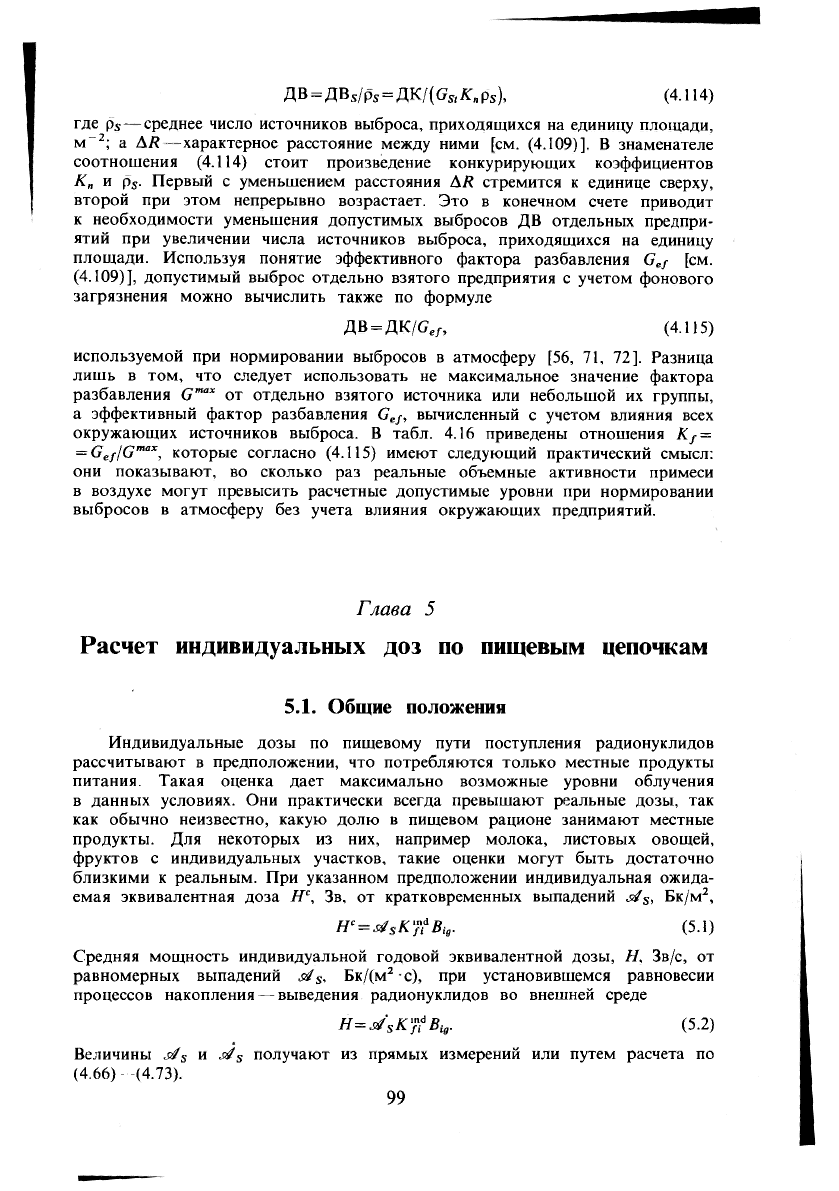

Таблица 4.16. Кратности превышения расчетных значений объемной активности

примеси в воздухе от изолированного точечного источника выбросов по сравнению

с реальными значениями, вычисленными с учетом удаленных источников выброса

(фона)

Характерное расстояние

между источниками

выбросов AR, км

Высота источников выброса, м Характерное расстояние

между источниками

выбросов AR, км

10 30 60 120 200

Среднегодовые значения K

f

[см. (4.110)]

0,1

350 3100 1,2 + 4 5,0 + 4

1,4 +

5

0,5

15 130 500 2000 5600

1

4,5 32

130 500

,2000

5

1,1

2,2 6,0 21

•• 57

10

1,0

1,3

2,2 6,0 15

50

1,0

1,0

1,0 1,2 1,6

100

1,0 1,0 1,0 1,0

1,1

Разовые значения K

f

при конвективных условиях рассеяния

0,1

6,4

49 190 730 2000

0,5

1,2

2,9

8.4

30

82

1

1,0

1,5 2,9 8,3

2,1

5 1,0 1,0 1,0

1,3

1,8

10

1,0

1,0

1,0 1.0

1,2

50

1,0

1,0 1.0

1,0 1,0

характера их размещения по территории действительные значения K

n

могут

быть немного большими. Поэтому при практических расчетах следует вводить

коэффициент запаса K

s

.

Для мгновенных значений объемной активности примеси в воздухе,

используя формулу (4.28) гауссовой модели и принимая во внимание, что

для не очень короткоживущих радионуклидов фактор истощения в точке

максимума приземной объемной активности воздуха F(.v

mal

)a;l, получим

K

n

=

1

+K

s

Г

У, + (К + \)НГ

Х

] (4.112)

етсм/r а у

где И высота рассматриваемого изолированного источника выбросов, м.

Для среднегодового коэффициента неравномерности распределения примеси

в воздухе справедлива формула

K

n

=

1

+

K

s

\y

g

+(\+\)HT

x

] JT^

wi

-jA AR

1

. (4.113)

(In) JehQx

max

полученная путем подстановки (4.52) в (4.111). Если учесть, что для

среднегодовой объемной активности примеси в воздухе расстояние до точки

ее максимума X

max

«1

OA,

то видно, что в обеих формулах добавочный

к единице член пропорционален AR

1

Ih

2

(для мгновенных объемных активностей

этот член примерно на порядок больше). Что касается коэффициента запаса

K

s

в обеих формулах, то мы думаем, что K

s

= 2 является разумной оценкой,

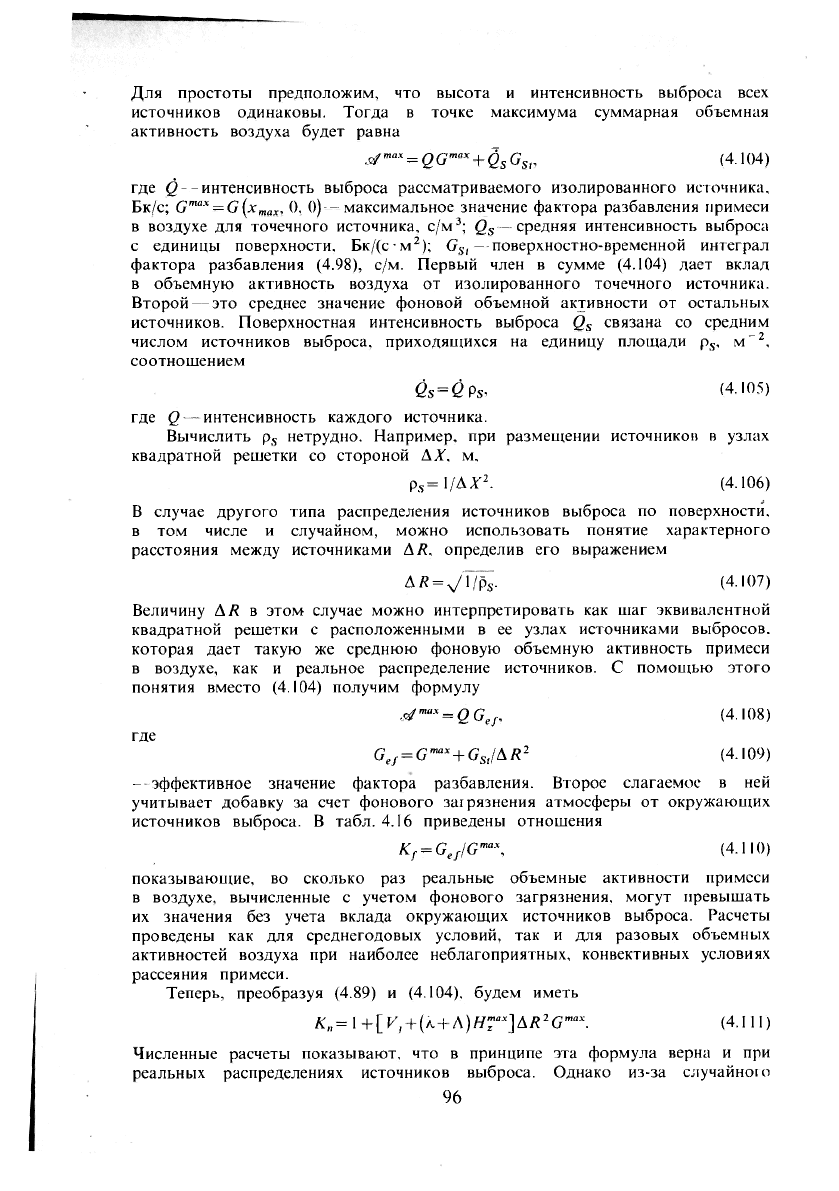

однако этот вопрос требует дополнительного исследования. В табл. 4.17

приведены среднегодовые и одномоментные (вычисленные для наиболее

опасных, конвективных условий рассеяния примеси) значения коэффициента

K

n

для оседающих долгоживущих радионуклидов. Они рассчитаны по фор-

97

6 Заказ 1627

мулам (4.112) и (4.113) без учета коэффициента запаса (принято

AT

s

= 1) при

м

= 5 м/с, K

9

=I см/с и

X

= A =

O.

Видно, что неравномерность распределения

источников выброса по территории, характеризуемая средним расстоянием

между источниками AR, существенно влияет на коэффициент K

n

, а следователь-

но, и на значение ДВ

Х

. Этот эффект особенно заметен при низких выбросах.

Он может иметь практические следствия. Например, тенденция увеличения

единичной мощности предприятий, а также концентрирование их на меньшем

числе площадок могут иметь отрицательный результат, заключающийся

в уменьшении допустимого поверхностного выброса ДВ

Х

. Так происходит

потому, что при удалении промышленных площадок друг от друга коэффициент

неравномерности K

n

увеличивается, а ДВ

Ч

согласно (4.103) при прочих равных

условиях уменьшается. Это, в свою очередь, означает, что при более редкой

сети предприятий на единице территории можно разместить меньшие произ-

водственные мощности. Впрочем, поскольку добавочный к единице член

в формулах (4.112) и (4.113) пропорционален квадрату отношения ДR/h,

увеличение среднего расстояния ДR между сетью источников выброса может

быть скомпенсировано пропорциональным увеличением высоты выброса Л,

но это может оказаться экономически невыгодным. К тому же рост высоты

труб ограничен конструктивными возможностями.

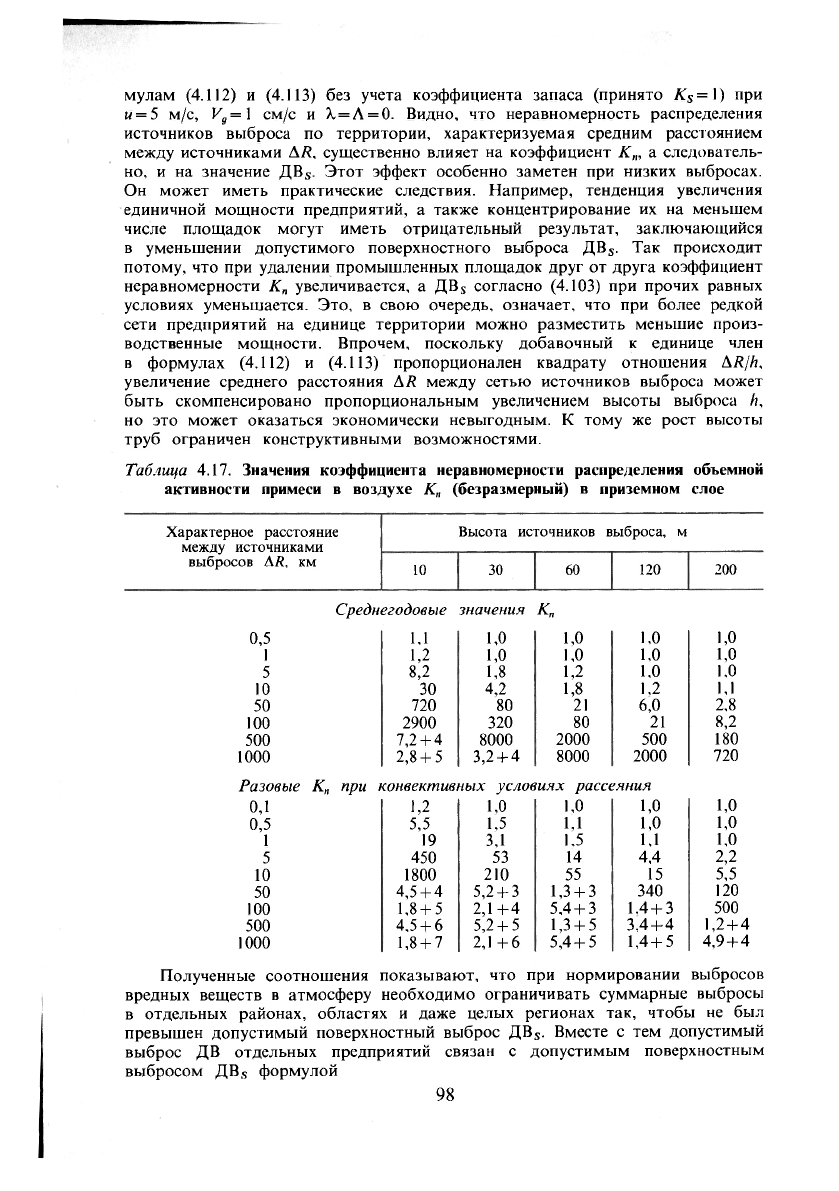

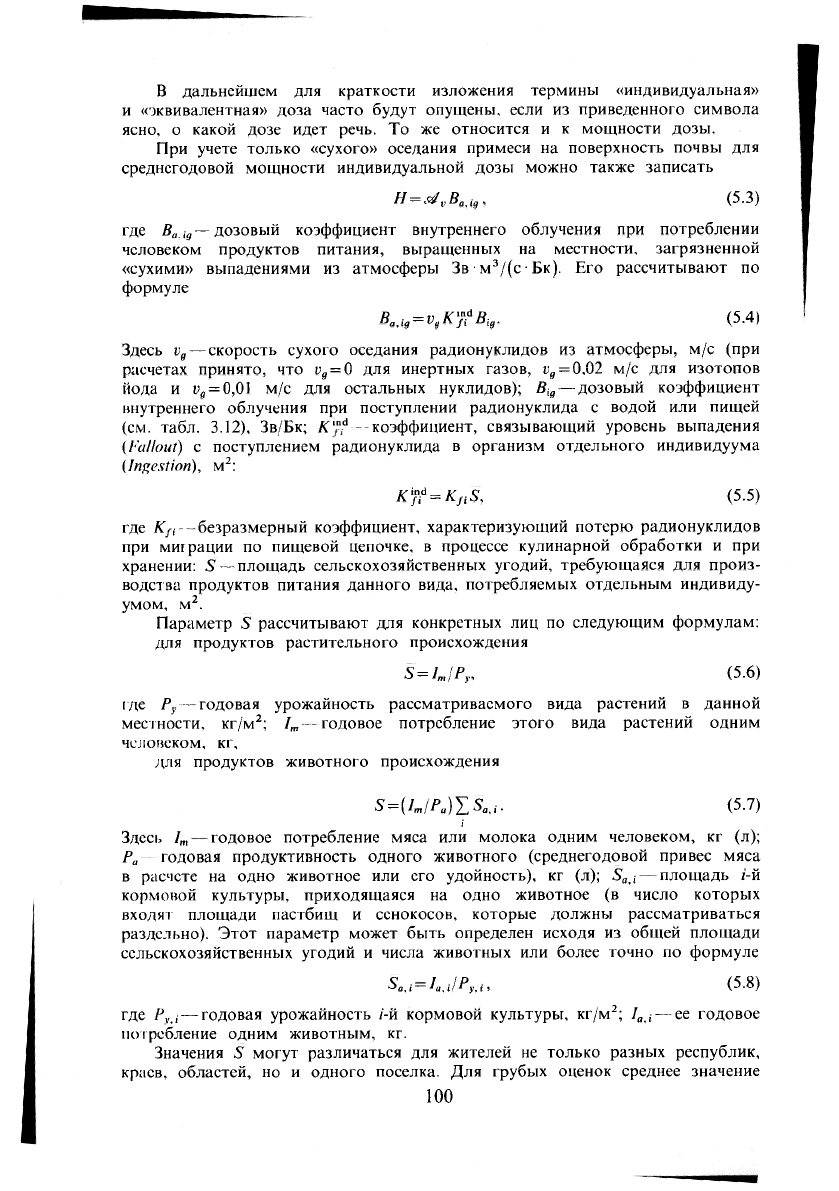

Таблица 4.17. Значения коэффициента неравномерности распределения объемной

активности примеси в воздухе K

n

(безразмерный) в приземном слое

Характерное расстояние

между источниками

выбросов AR, км

Высота источников выброса, м Характерное расстояние

между источниками

выбросов AR, км

10 30 60 120

200

Среднегодовые значения

К

0,5

1,1

1,0

1,0 1,0

1,0

1

1,2

1,0

1,0 1,0

1,0

5

8,2

1,8

1,2

1.0

1.0

10

30 4,2

1,8

1,2

1,1

50 720

80

21 6,0 2,8

100 2900 320

80

21 8,2

500

7,2 + 4 8000

2000 500

180

1000 2,8 + 5

3,2 + 4

8000 2000

720

Разовые K

n

при конвективных условиях рассеяния

0,1

1,2 1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

1

5,5 1,5

1,1

1,0

1,0

0,5

1

19

3,1

1.5

1,1

1,0

5

450

53

14 4,4

2,2

10

1800 210

55 15

5,5

50

4,5 + 4 5,2 + 3

1,3

+ 3

340

120

100

1,8 + 5

2,1 +4 5,4 + 3

1.4 + 3

500

500

4,5 + 6

5,2 + 5

1,3

+ 5

3,4 + 4

1,2 + 4

1000

1,8 + 7 2,1+6

5,4 + 5 1,4 +

5

4,9 + 4

Полученные соотношения показывают, что при нормировании выбросов

вредных веществ в атмосферу необходимо ограничивать суммарные выбросы

в отдельных районах, областях и даже целых регионах так, чтобы не был

превышен допустимый поверхностный выброс ДВ

Х

. Вместе с тем допустимый

выброс ДВ отдельных предприятий связан с допустимым поверхностным

выбросом ДВ

Х

формулой

98

Д В = Д B

s

/ps = Д К/ (G

s

, K„p

s

),

(4.114)

где P

s

— среднее число источников выброса, приходящихся на единицу площади,

м

2

; a AR -характерное расстояние между ними [см. (4.109)]. В знаменателе

соотношения (4.114) стоит произведение конкурирующих коэффициентов

К„ и p

s

. Первый с уменьшением расстояния AR стремится к единице сверху,

второй при этом непрерывно возрастает. Это в конечном счете приводит

к необходимости уменьшения допустимых выбросов ДВ отдельных предпри-

ятий при увеличении числа источников выброса, приходящихся на единицу

площади. Используя понятие эффективного фактора разбавления G

ef

[см.

(4.109)], допустимый выброс отдельно взятого предприятия с учетом фонового

загрязнения можно вычислить также по формуле

ДВ = ДК/С

е/

, (4.115)

используемой при нормировании выбросов в атмосферу [56, 71, 72]. Разница

лишь в том, что следует использовать не максимальное значение фактора

разбавления G

max

от отдельно взятого источника или небольшой их группы,

а эффективный фактор разбавления G

ef

, вычисленный с учетом влияния всех

окружающих источников выброса. В табл. 4.16 приведены отношения K

f

=

= G

ef

IG

max

, которые согласно (4.115) имеют следующий практический смысл:

они показывают, во сколько раз реальные объемные активности примеси

в воздухе могут превысить расчетные допустимые уровни при нормировании

выбросов в атмосферу без учета влияния окружающих предприятий.

Глава 5

Расчет индивидуальных доз по пищевым цепочкам

5.1. Общие положения

Индивидуальные дозы по пищевому пути поступления радионуклидов

рассчитывают в предположении, что потребляются только местные продукты

питания. Такая оценка дает максимально возможные уровни облучения

в данных условиях. Они практически всегда превышают реальные дозы, так

как обычно неизвестно, какую долю в пищевом рационе занимают местные

продукты. Для некоторых из них, например молока, листовых овощей,

фруктов с индивидуальных участков, такие оценки могут быть достаточно

близкими к реальным. При указанном предположении индивидуальная ожида-

емая эквивалентная доза H

c

, Зв, от кратковременных выпадений jJ

s

, Бк/м

2

,

H

c

= Sj

s

Kf

i

d

B

ig

. (5.1)

Средняя мощность индивидуальной годовой эквивалентной дозы, Н, Зв/с, от

равномерных выпадений sJ

s

, Бк/(м

2

с), при установившемся равновесии

процессов накопления — выведения радионуклидов во внешней среде

H=^

s

KJfB

ig

. (5.2)

Величины sJ

s

и .J

s

получают из прямых измерений или путем расчета по

(4.66)--(4.73).

99

В дальнейшем для краткости изложения термины «индивидуальная»

и «эквивалентная» доза часто будут опущены, если из приведенного символа

ясно, о какой дозе идет речь. То же относится и к мощности дозы.

При учете только «сухого» оседания примеси на поверхность почвы для

среднегодовой мощности индивидуальной дозы можно также записать

H = ^

v

B

ajg

, (5.3)

где B

a ig

—дозовый коэффициент внутреннего облучения при потреблении

человеком продуктов питания, выращенных на местности, загрязненной

«сухими» выпадениями из атмосферы Зв

•

м

3

/(с

•

Бк). Его рассчитывают по

формуле

B

ajg

= V

g

Kf

i

d

B

ig

. (5.4)

Здесь V

g

—скорость сухого оседания радионуклидов из атмосферы, м/с (при

расчетах принято, что

V

g

=

O

для инертных газов, V

g

=0,02 м/с для изотопов

йода и

D

9

= O

j

Ol м/с для остальных нуклидов); B

ig

— дозовый коэффициент

внутреннего облучения при поступлении радионуклида с водой или пищей

(см. табл. 3.12), Зв/Бк; K'"

d

—

коэффициент, связывающий уровень выпадения

(Fallout) с поступлением радионуклида в организм отдельного индивидуума

(Ingestion), м

2

:

K

i

Z

d

= K

fi

S, (5.5)

где K

fi

-- безразмерный коэффициент, характеризующий потерю радионуклидов

при миграции по пищевой цепочке, в процессе кулинарной обработки и при

хранении: S- площадь сельскохозяйственных угодий, требующаяся для произ-

водства продуктов питания данного вида, потребляемых отдельным индивиду-

умом, м

2

.

Параметр S рассчитывают для конкретных лиц по следующим формулам:

для продуктов растительного происхождения

S=IJP

y

, (5.6)

где P

y

-годовая урожайность рассматриваемого вида растений в данной

местности, кг/м

2

; /„,--годовое потребление этого вида растений одним

человеком, кг,

для продуктов животного происхождения

S=(I

a

IP

a

)IS

ayi

. (5.7)

i

Здесь /„, — годовое потребление мяса или молока одним человеком, кг (л);

P

a

- годовая продуктивность одного животного (среднегодовой привес мяса

в расчете на одно животное или его удойность), кг (л); S

aj

— площадь г'-й

кормовой культуры, приходящаяся на одно животное (в число которых

входят площади пастбищ и сенокосов, которые должны рассматриваться

раздельно). Этот параметр может быть определен исходя из общей площади

сельскохозяйственных угодий и числа животных или более точно по формуле

S

ayi

= I

aj

IPyj, (5.8)

где P

yj

— годовая урожайность /-й кормовой культуры, кг/м

2

; I

a i

ее годовое

потребление одним животным, кг.

Значения S могут различаться для жителей не только разных республик,

краев, областей, но и одного поселка. Для грубых оценок среднее значение

100