Григорьев В.А., Павлов Ю.М., Аметистов Е.В. Кипение криогенных жидкостей

Подождите немного. Документ загружается.

1-5. НАПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

(«ГИСТЕРЕЗИС»)

В ряде исследований показано, что кривые кипения, полученные

в экспериментах, проводимых при увеличивающейся от опыта к опыту

тепловой нагрузке, не совпадали с кривыми, полученными при ее умень-

шении.

Явление несовпадения кривых д—ЦАТ), явление так называемого

«гистерезиса», многократно отмеченное и в наших экспериментах, может

наблюдаться на различных участках кривой кипения:

а) при переходе от конвекции к режиму пузырькового кипения

(рис. 1-41);

б) непосредственно в области пузырькового кипения (рис. 1-42,

1-43);

в) при переходе от пузырькового к пленочному режиму кипения

(рис. 1-43).

В этом параграфе мы рассмотрим некоторые особенности первых

двух видов гистерезиса.

Явление гистерезиса в области перехода от конвекции к пузырько-

вому кипению, характерное как для криогенных, так и для обычных

жидкостей, чаще всего наблюдается на достаточно гладких поверхностях

ег/н^

•

га'

8

е

«

-

111 •'

1

!

1

г-О—

с7л

1

"С

О 1 ]

° А

у

)

)'

V

-

— <

»-7

у-г

1-1-

у'

/

С

»-7

у-г

1-1-

—-

V.'

'V

»-7

у-г

1-1-

—-

э

1

»-7

у-г

1-1-

йТ

ВтКм^-К)

Х1.1ВЗ

Ю-

в

6

10'

в

е

сС

1

Неон

4

Водород

УАреон..'^^^,

•т

и

1У\ .

!

1

///

?

1

/

41/

/

/

1

/

//•

!

йТ

1 6 8 Ю" 2 '>• 6 К

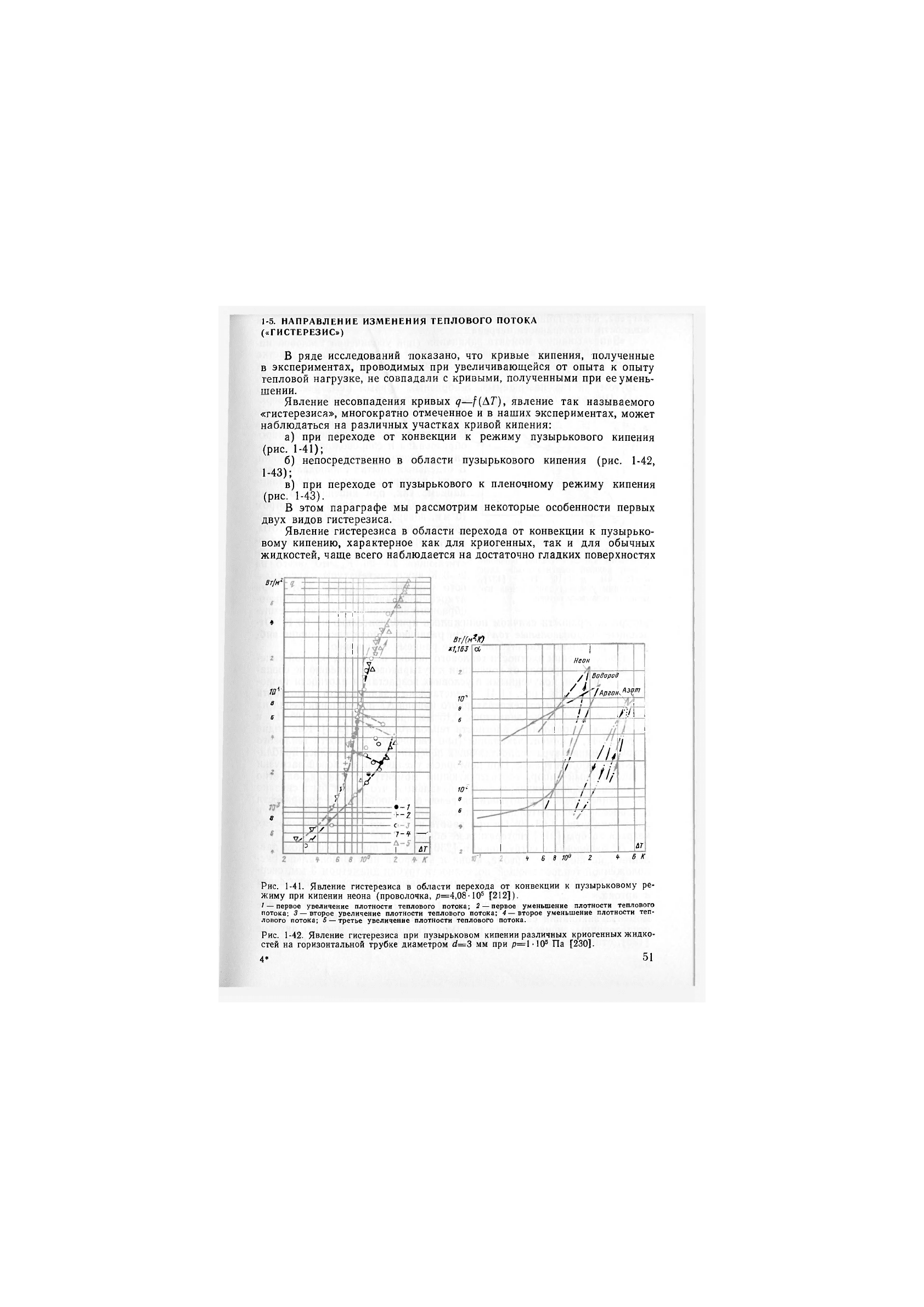

Рис. 1-41. Явление гистерезиса в области перехода от конвекции к пузырьковому ре-

жиму при кипении неона (проволочка, /7=4,08-10® [212]).

' — первое увеличение плотности теплового потока; 2 — первое уменьшение плотности теплового

потока; 5 — второе увеличение плотности теплового потока; 4 —второе уменьшение плотности теп-

лового потока; 5 — третье увеличение плотности теплового потока.

Рис. 1-42. Явление гистерезиса при пузырьковом кипении различных криогенных жидко-

стей на горизонтальной трубке диаметром й=3 мм при р=ЫО® Па [230].

4* 51

Вт/м'

10'

70'

10

г

г

7

АТ

Ж'

10

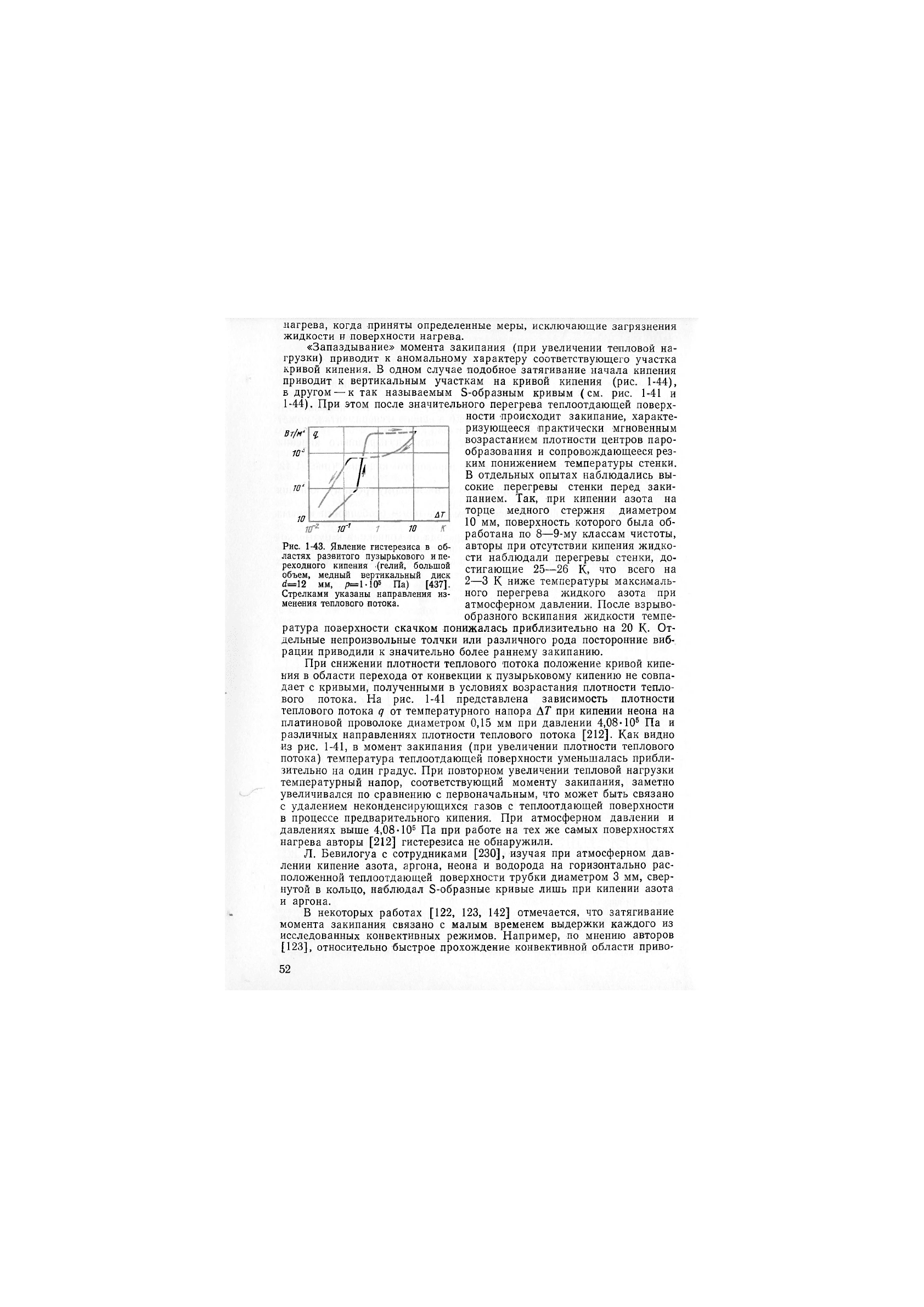

Рис. 1-43. Явление гистерезиса в об-

ластях развитого пузырькового и пе-

реходного кипения (гелий, большой

объем, медный вертикальный диск

й=12 мм, у5=Ы05 Па) [437].

Стрелками указаны направления из-

менения теплового потока.

нагрева, когда приняты определенные меры, исключающие загрязнения

жидкости и поверхности нагрева.

«Запаздывание» момента закипания (при увеличении тепловой на-

грузки) приводит к аномальному характеру соответствующего участка

кривой кипения. В одном случае подобное затягивание начала кипения

приводит к вертикальным участкам на кривой кипения (рис. 1-44),

Б другом —к так называемым 5-образным кривым (см. рис. 1-41 и

1-44). При этом после значительного перегрева теплоотдающей поверх-

ности происходит закипание, характе-

ризующееся практически мгновенным

возрастанием плотности центров паро-

образования и сопровождающееся рез-

ким понижением температуры стенки.

В отдельных опытах наблюдались вы-

сокие перегревы стенки перед заки-

панием. Так, при кипении азота на

торце медного стержня диаметром

10 мм, поверхность которого была об-

работана по 8—9-му классам чистоты,

авторы при отсутствии кипения жидко-

сти наблюдали перегревы стенки, до-

стигающие 25—26 К, что всего на

2—3 К ниже температуры максималь-

ного перегрева жидкого азота при

атмосферном давлении. После взрыво-

образного вскипания жидкости темпе-

ратура поверхности скачком понижалась приблизительно на 20 К. От-

дельные непроизвольные толчки или различного рода посторонние виб-

рации приводили к значительно более раннему закипанию.

При снижении плотности теплового потока положение кривой кипе-

ния в области перехода от конвекции к пузырьковому кипению не совпа-

дает с кривыми, полученными в условиях возрастания плотности тепло-

вого потока. На рис. 1-41 представлена зависимость плотности

теплового потока д от температурного напора АТ при кипении неона на

платиновой проволоке диаметром 0,15 мм при давлении 4,08-10® Па и

различных направлениях плотности теплового потока [212]. Как видно

из рис. 1-41, в момент закипания (при увеличении плотности теплового

потока) температура теплоотдающей поверхности уменьщалась прибли-

зительно на один градус. При повторном увеличении тепловой нагрузки

температурный напор, соответствующий моменту закипания, заметно

увеличивался по сравнению с первоначальным, что может быть связано

с удалением неконденсирующихся газов с теплоотдающей поверхности

в процессе предварительного кипения. При атмосферном давлении и

давлениях выше 4,08-105 ^^ „р^ работе на тех же самых поверхностях

нагрева авторы [212] гистерезиса не обнаружили.

Л. Бевилогуа с сотрудниками [230], изучая при атмосферном дав-

лении кипение азота, аргона, неона и водорода на горизонтально рас-

положенной теплоотдающей поверхности трубки диаметром 3 мм, свер-

нутой в кольцо, наблюдал 8-образные кривые лишь при кипении азота

и аргона.

В некоторых работах [122, 123, 142] отмечается, что затягивание

момента закипания связано с малым временем выдержки каждого из

исследованных конвективных режимов. Например, по мнению авторов

[123], относительно быстрое прохождение конвективной области приво-

52

1

1 1

: о <1

К-

0<

-С

к

!

1 1

: о <1

:

1

1

1

1

1 ^

1

1

1 1

1 •

1

1

1

1

1

1 1

>

«3-

1

1

сч,

СЭ

1

с\| Гу^

1 1 1

о < •

•ч

о.

-0-

1

с\| Гу^

1 1 1

о < •

о.

3!:

у.

•8

1

л

1

1

1

1

1

1

Й

(Ь 10 ^

О

Ч

С

к

о

о

&

а

<и

К

К

К

ч

ш

т « к к

Ч а

о Э О" й

О)

в

со

а, и

щ 8

_ я я ,

с и щ а

к я 3- Э

шго я

^ « ш

о I « ^

о Чр;

к

н

о

ч

с

§

я

I

Е а

вК

"Г д

О. о

<м

2 05

11° й

т л • с- Й

II ко

к Ч о с;

т га В с

га ^ н ^

о- Я ООН

СМ

« «о

§

& 2

53

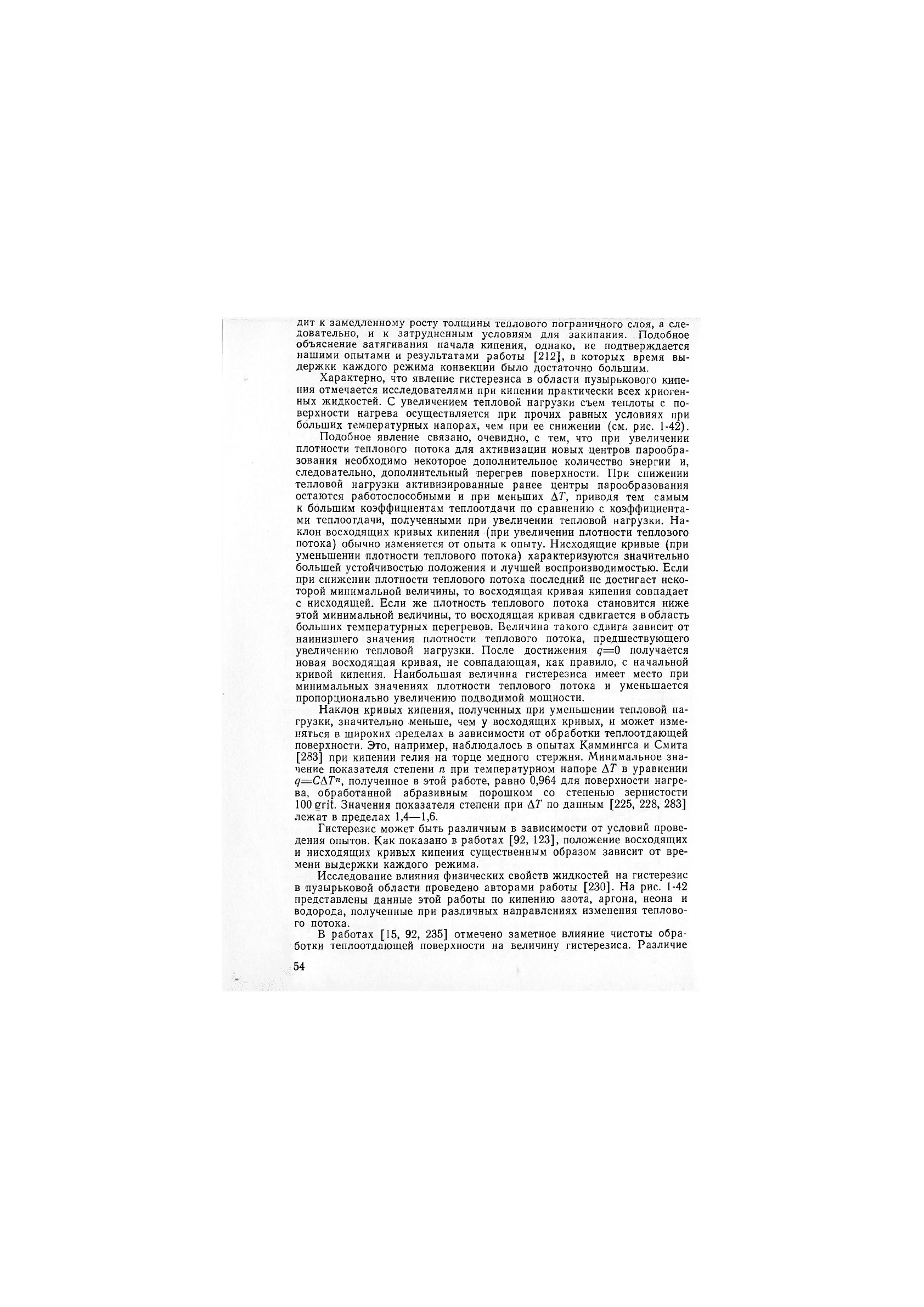

дит к замедленному росту толщины теплового пограничного слоя, а сле-

довательно, и к затрудненным условиям для закипания. Подобное

объяснение затягивания начала кипения, однако, не подтверждается

нашими опытами и результатами работы [212], в которых время вы-

держки каждого режима конвекции было достаточно большим.

Характерно, что явление гистерезиса в области пузырькового кипе-

ния отмечается исследователями при кипении практически всех криоген-

ных жидкостей. С увеличением тепловой нагрузки съем теплоты с по-

верхности нагрева осуш,ествляется при прочих равных условиях при

больших температурных напорах, чем при ее снижении (см. рис. 1-42).

Подобное явление связано, очевидно, с тем, что при увеличении

плотности теплового потока для активизации новых центров парообра-

зования необходимо некоторое дополнительное количество энергии и,

следовательно, дополнительный перегрев поверхности. При снижении

тепловой нагрузки активизированные ранее центры парообразования

остаются работоспособными и при меньших ДГ, приводя тем самым

к большим коэффициентам теплоотдачи по сравнению с коэффициента-

ми теплоотдачи, полученными при увеличении тепловой нагрузки. На-

клон восходящих кривых кипения (при увеличении плотности теплового

потока) обычно изменяется от опыта к опыту. Нисходящие кривые (при

уменьшении плотности теплового потока) характеризуются значительно

большей устойчивостью положения и лучшей воспроизводимостью. Если

при снижении плотности теплового потока последний не достигает неко-

торой минимальной величины, то восходящая кривая кипения совпадает

с нисходящей. Если же плотность теплового потока становится ниже

этой минимальной величины, то восходящая кривая сдвигается в область

больших температурных перегревов. Величина такого сдвига зависит от

наинизшего значения плотности теплового потока, предшествующего

увеличению тепловой нагрузки. После достижения ^=0 получается

новая восходящая кривая, не совпадающая, как правило, с начальной

кривой кипения. Наибольшая величина гистерезиса имеет место при

минимальных значениях плотности теплового потока и уменьшается

пропорционально увеличению подводимой мощности.

Наклон кривых кипения, полученных при уменьшении тепловой на-

грузки, значительно меньше, чем у восходящих кривых, и может изме-

няться в широких пределах в зависимости от обработки теплоотдающей

поверхности. Это, например, наблюдалось в опытах Каммингса и Смита

[283] при кипении гелия на торце медного стержня. Минимальное зна-

чение показателя степени п при температурном напоре АГ в уравнении

д—САТ", полученное в этой работе, равно 0,964 для поверхности нагре-

ва, обработанной абразивным порошком со степенью зернистости

100 Значения показателя степени при АГ по данным [225, 228, 283]

лежат в пределах 1,4—1,6.

Гистерезис может быть различным в зависимости от условий прове-

дения опытов. Как показано в работах [92, 123], положение восходящих

и нисходящих кривых кипения существенным образом зависит от вре-

мени выдержки каждого режима.

Исследование влияния физических свойств жидкостей на гистерезис

в пузырьковой области проведено авторами работы [230]. На рис. 1-42

представлены данные этой работы по кипению азота, аргона, неона и

водорода, полученные при различных направлениях изменения теплово-

го потока.

В работах [15, 92, 235] отмечено заметное влияние чистоты обра-

ботки теплоотдающей поверхности на величину гистерезиса. Различие

54

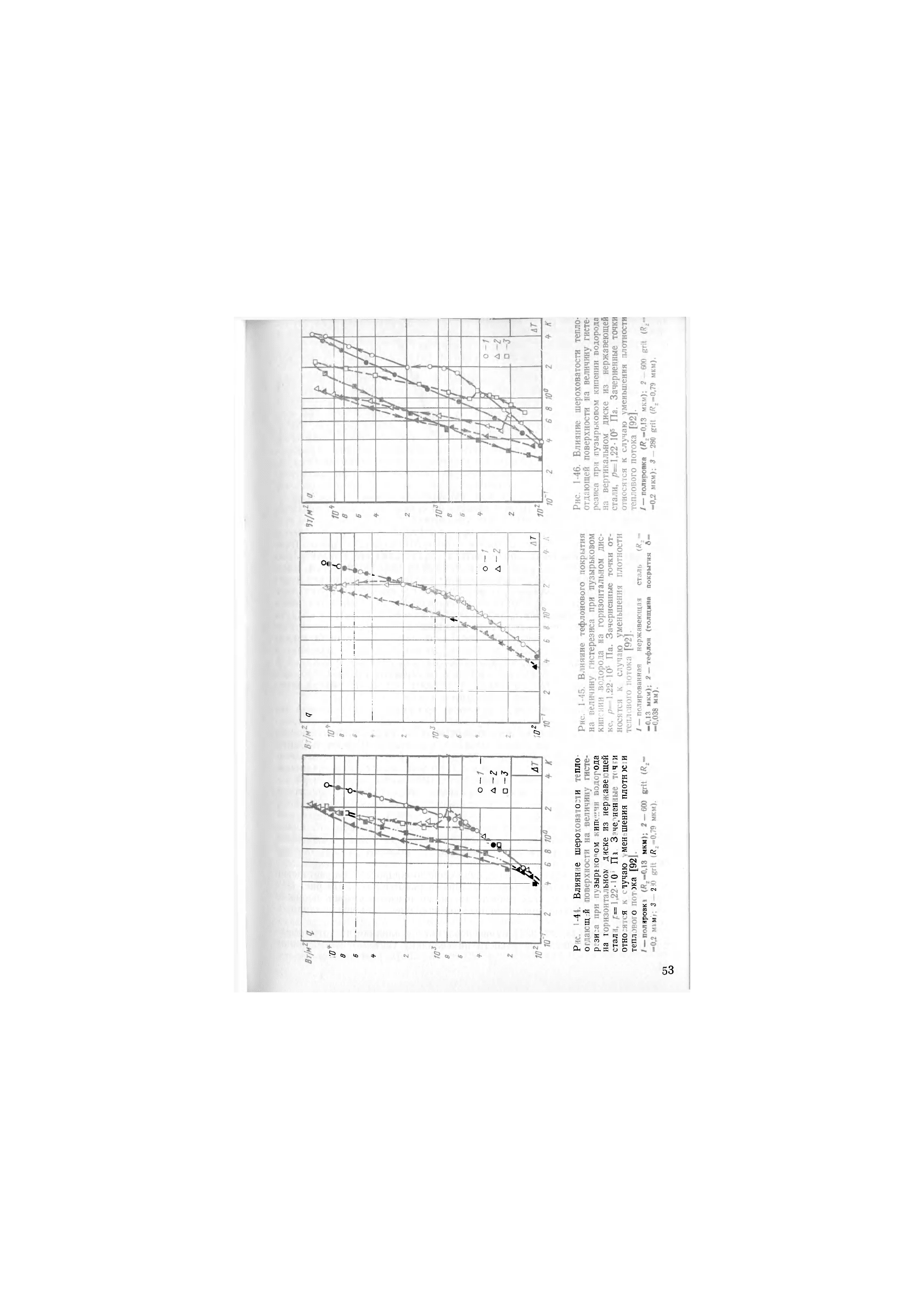

в расположении кривых кипения водорода, полученных при увеличении

л уменьшении плотности теплового потока на горизонтальном диске

диаметром 25,4 мм из нержавеющей стали, обработанном с различной

степенью чистоты [92], видно из рис. 1-44. Данные говорят о том, что

загрубление теплоотдающей поверхности приводит к увеличению гисте-

резиса. Аналогичные результаты получены и на медном образце тех же

размеров [92]. На полированных горизонтальных поверхностях гистере-

зис, как правило, либо отсутствует вообще, либо весьма незначителен

и обнаруживается лишь в области малых тепловых потоков (вблизи

области закипания). Отсутствие гистерезиса на полированных горизон-

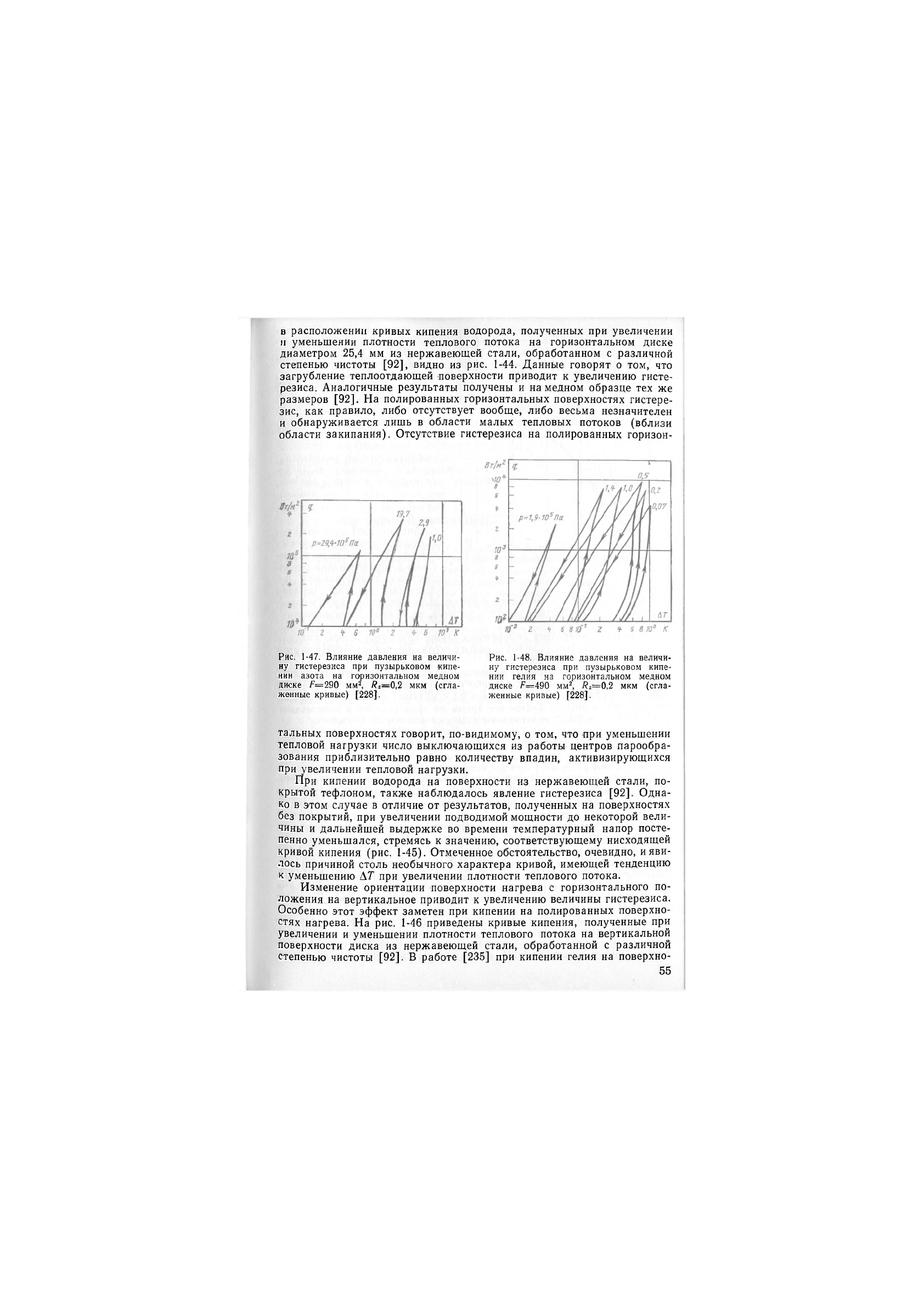

Рис. 1-47. Влияние давления на величи-

ну гистерезиса при пузырьковом кипе-

нии азота на горизонтальном медном

диске Р=290 мм^, Лг=0,2 мкм (сгла-

женные кривые) [228].

Рис. 1-48. Влияние давления на величи-

ну гистерезиса при пузырьковом кипе-

нии гелия на горизонтальном медном

диске /^=490 мм^, ^^=0,2 мкм (сгла-

женные кривые) [228].

тальных поверхностях говорит, по-видимому, о том, что при уменьшении

тепловой нагрузки число выключающихся из работы центров парообра-

зования приблизительно равно количеству впадин, активизирующихся

при увеличении тепловой нагрузки.

При кипении водорода на поверхности из нержавеющей стали, по-

крытой тефлоном, также наблюдалось явление гистерезиса [92]. Одна-

ко в этом случае в отличие от результатов, полученных на поверхностях

без покрытий, при увеличении подводимой мощности до некоторой вели-

чины и дальнейшей выдержке во времени температурный напор посте-

пенно уменьшался, стремясь к значению, соответствующему нисходящей

кривой кипения (рис. 1-45). Отмеченное обстоятельство, очевидно, и яви-

лось причиной столь необычного характера кривой, имеющей тенденцию

к уменьшению АТ при увеличении плотности теплового потока.

Изменение ориентации поверхности нагрева с горизонтального по-

ложения на вертикальное приводит к увеличению величины гистерезиса.

Особенно этот эффект заметен при кипении на полированных поверхно-

стях нагрева. На рис. 1-46 приведены кривые кипения, полученные при

увеличении и уменьшении плотности теплового потока на вертикальной

поверхности диска из нержавеющей стали, обработанной с различной

степенью чистоты [92]. В работе [235] при кипении гелия на поверхно-

55

Вт/м^

В

10 =

В

В

10'

ч

к -

1

•

^ /

1

йГ

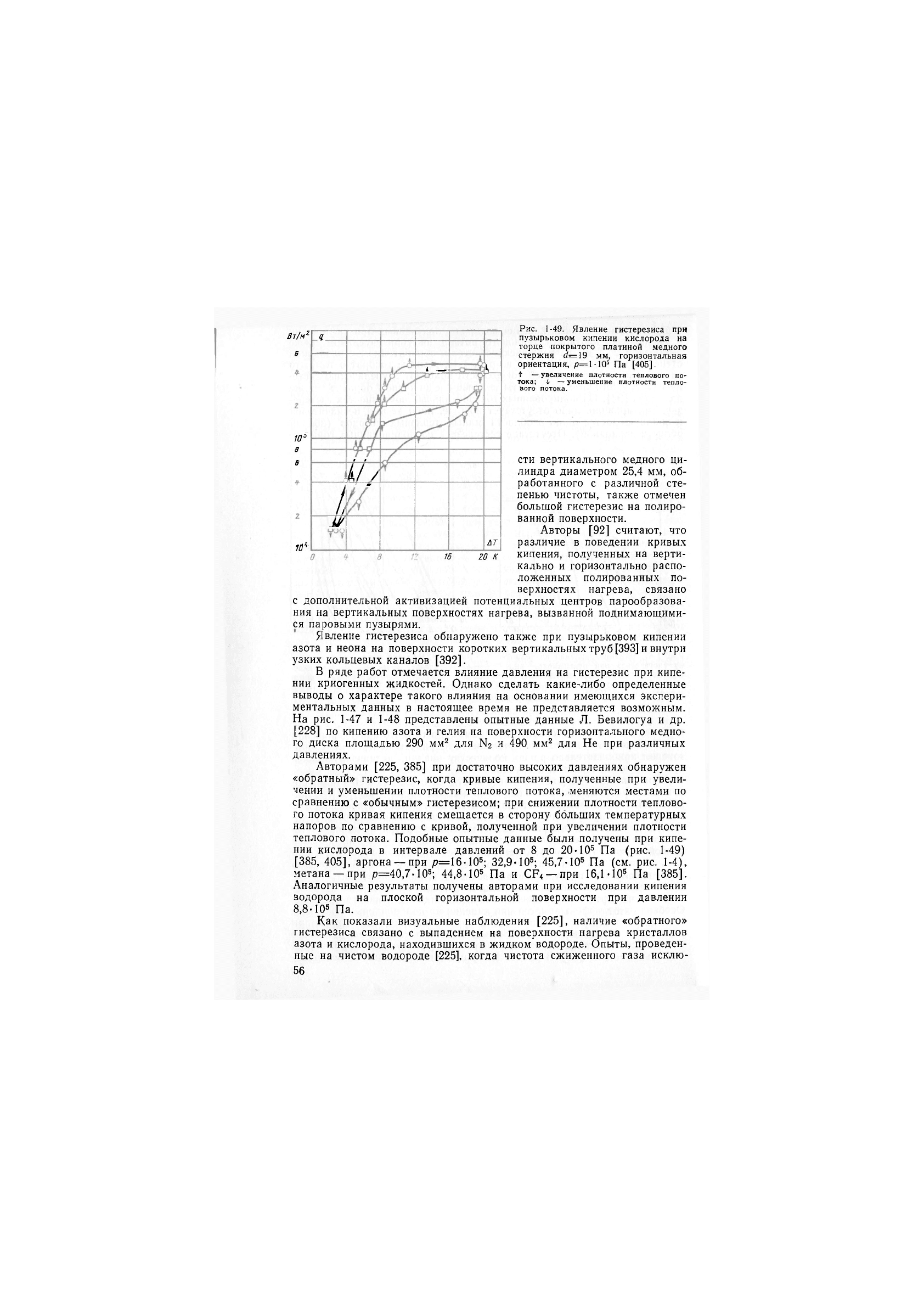

Рис. 1-49. Явление гистерезиса при

пузырьковом кипении кислорода на

торце покрытого платиной медного

стержня й=19 мм, горизонтальная

ориентация, р=ЫО® Па [405].

"Г — увеличение плотности теплового по-

тока; ф —уменьшение плотности тепло-

вого потока.

76 20 К

сти вертикального медного ци-

линдра диаметром 25,4 мм, об-

работанного с различной сте-

пенью чистоты, также отмечен

большой гистерезис на полиро-

ванной поверхности.

Авторы [92] считают, что

различие в поведении кривых

кипения, полученных на верти-

кально и горизонтально распо-

ложенных полированных по-

верхностях нагрева, связано

с дополнительной активизацией потенциальных центров парообразова-

ния на вертикальных поверхностях нагрева, вызванной поднимающими-

ся паровыми пузырями.

Явление гистерезиса обнаружено также при пузырьковом кипении

азота и неона на поверхности коротких вертикальных труб [393] и внутри

узких кольцевых каналов [392].

В ряде работ отмечается влияние давления на гистерезис при кипе-

нии криогенных жидкостей. Однако сделать какие-либо определенные

выводы о характере такого влияния на основании имеющихся экспери-

ментальных данных в настоящее время не представляется возможным.

На рис. 1-47 и 1-48 представлены опытные данные Л. Бевилогуа и др.

[228] по кипению азота и гелия на поверхности горизонтального медно-

го диска площадью 290 мм^ для N2 и 490 мм^ для Не при различных

давлениях.

Авторами [225, 385] при достаточно высоких давлениях обнаружен

«обратный» гистерезис, когда кривые кипения, полученные при увели-

чении и уменьшении плотности теплового потока, меняются местами по

сравнению с «обычным» гистерезисом; при снижении плотности теплово-

го потока кривая кипения смещается в сторону больших температурных

напоров по сравнению с кривой, полученной при увеличении плотности

теплового потока. Подобные опытные данные были получены при кипе-

нии кислорода в интервале давлений от 8 до 20-10® Па (рис. 1-49)

[385, 405], аргона —при /7=16-105; 32,9-105; 45,7-105 Па (см. рис. 1-4),

метана —при р=40,7-105; 44,8-105 па и СР4 —при 16,1-105 Па [385].

Аналогичные результаты получены авторами при исследовании кипения

водорода на плоской горизонтальной поверхности при давлении

8,8-105 Па.

Как показали визуальные наблюдения [225], наличие «обратного»

гистерезиса связано с выпадением на поверхности нагрева кристаллов

азота и кислорода, находившихся в жидком водороде. Опыты, проведен-

ные на чистом водороде [225], когда чистота сжиженного газа исклю-

56

чала присутствие подобных примесей, подтвердили эту точку зрения.

Полученный в этих условиях гистерезис был «обычным».

В работе [15] изучалось влияние остаточной радиоактивности (пос-

ле облучения опытного образца потоком нейтронов) на характеристики

пузырькового кипения гелия. В частности, было замечено, что положе-

ние восходящей кривой и в меньшей степени нисходящей кривой кипе-

ния зависит от величины остаточной радиоактивности. На теплоотдаю-

щей поверхности медного диска, обработанной наждачной бумагой,

имеющей степень зернистости 240 гистерезис уменьщался прибли-

зительно на 50% для поверхности с остаточной радиоактивностью

8,35 мкКи по сравнению с необлученной поверхностью. При дальнейшем

увеличении остаточной радиоактивности величина гистерезиса практи-

чески не изменялась. При кипении на полированных поверхностях с раз-

личными уровнями остаточной радиоактивности гистерезис обнаружен

не был.

1-6. УСКОРЕНИЕ СИСТЕМЫ. ОРИЕНТАЦИЯ

Возросший за последние годы интерес к изучению интенсивности

теплообмена при фазовых превращениях жидкости в условиях перемен-

ной, в том числе нулевой, гравитации и различной ориентации теплоот-

дающей поверхности обусловлен практической потребностью ряда от-

раслей науки и техники, так или иначе связанных с проектированием и

разработкой ракетно-космических систем.

Первые серьезные исследования, посвященные данной проблеме,

относятся лишь к середине 60-х годов, и к настоящему времени объем

имеющейся в доступной литературе информации, касающейся столь

сложной для экспериментального изучения проблемы, весьма мал.

Реализация условий ослабленной и нулевой гравитации при экспериментальных

исследованиях осуществляется в основном по четырем направлениям:

1) создание условий кратковременного ослабленного гравитационного поля

с использованием установок свободного падения, продолжительность эксперимента

1-5 с;

2) исследования, проводимые в самолетах, летящих по кеплеровской траектории;

продолжительность эксперимента 10—30 с;

3) исследования, проводимые во время полетов искусственных спутников Земли,

орбитальных космических станций или пилотируемых космических аппаратов. Продол-

жительность периода условий невесомости или малых перегрузок в этих случаях мо-

жет исчисляться десятками и сотнями часов, однако огромная стоимость подобного

рода исследований в настоящее время ограничивает их применение;

4) использование специальных методов реализации условий ослабленных полей

массовых сил и невесомости, основанных на компенсации силы тяжести или ее состав-

ляющих. Время проведения исследований в этих услових также практически не огра-

ничено.

Как показали экспериментальные исследования по кипению обыч-

ных и криогенных жидкостей, изменение ускорения свободного падения

в широких пределах не оказывает существенного влияния на интенсив-

ность теплоотдачи при пузырьковом кипении жидкостей.

Подробную библиографию работ, посвященных экспериментальному

и теоретическому изучению интенсивности теплообмена в условиях

ослабленной гравитации при кипении главным образом обычных жидко-

стей, можно найти в обзорной статье Р. Зигеля [55].

Опытные данные по кипению криогенных жидкостей в условиях по-

ниженной и нулевой гравитации малочисленны.

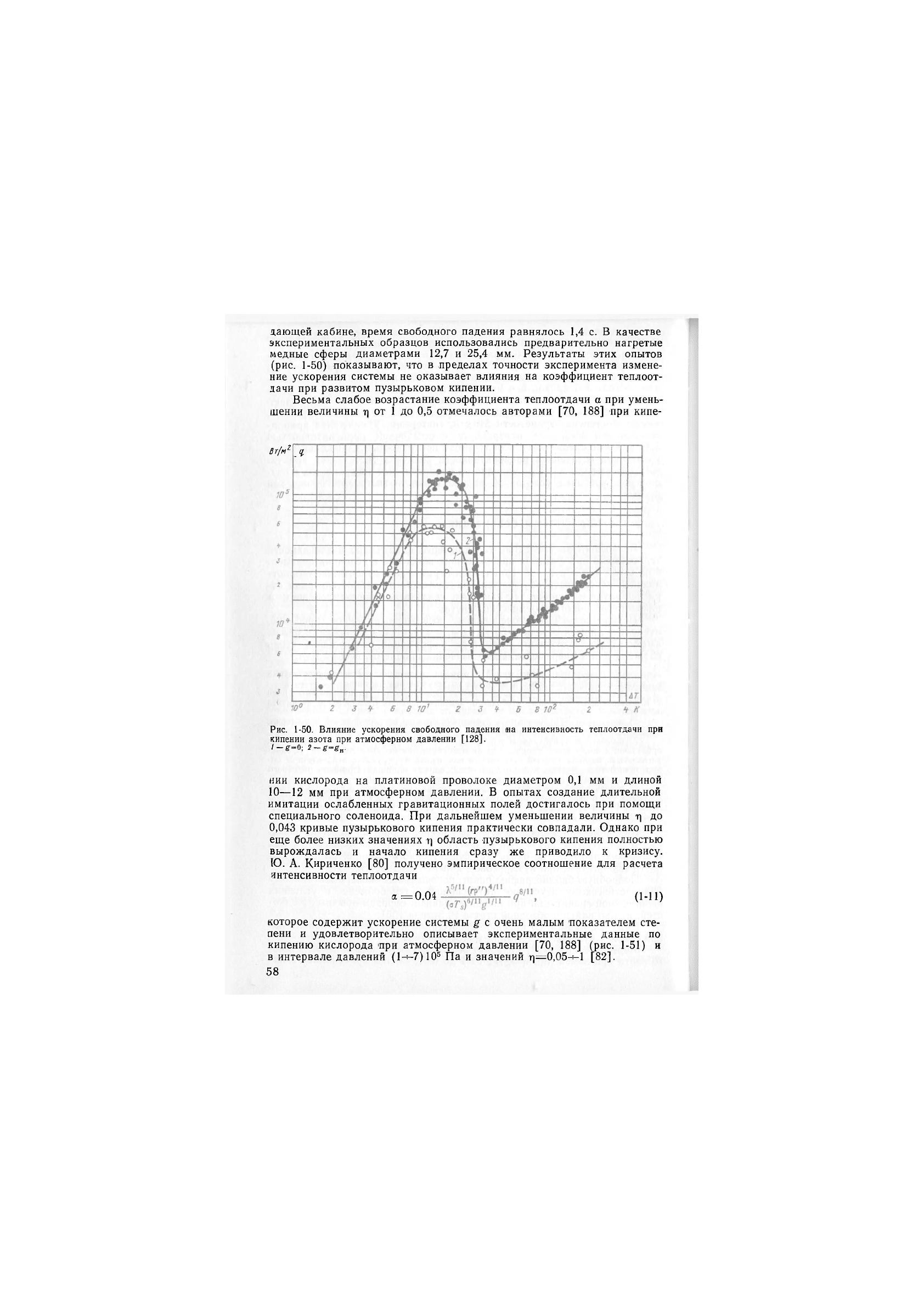

Мерте и Кларк [128] приводят результаты изучения кипения жидко-

го азота при изменении •ц=§/§11 от 1 до 0,01. Опыты проводились в па-

57

дающей кабине, время свободного падения равнялось 1,4 с. В качестве

экспериментальных образцов использовались предварительно нагретые

медные сферы диаметрами 12,7 и 25,4 мм. Результаты этих опытов

(рис. 1-50) показывают, что в пределах точности эксперимента измене-

ние ускорения системы не оказывает влияния на коэффициент теплоот-

дачи при развитом пузырьковом кипении.

Весьма слабое возрастание коэффициента теплоотдачи а при умень-

шении величины т] от 1 до 0,5 отмечалось авторами [70, 188] при кипе-

Вт/м^ _

ц

Рис. 1-50. Влияние ускорения свободного падения на интенсивность теп.чоотдачи при

кипении азота при атмосферном давлении [128].

/-г-О; 2-г-гн-

НИИ кислорода на платиновой проволоке диаметром 0,1 мм и длиной

10—12 мм при атмосферном давлении. В опытах создание длительной

имитации ослабленных гравитационных полей достигалось при помощи

специального соленоида. При дальнейшем уменьшении величины т) до

0,043 кривые пузырькового кипения практически совпадали. Однако при

еще более низких значениях г] область пузырькового кипения полностью

вырождалась и начало кипения сразу же приводило к кризису.

Ю. А. Кириченко [80] получено эмпирическое соотношение для расчета

интенсивности теплоотдачи

. 0 01

(1-11)

которое содержит ускорение системы ц с очень малым показателем сте-

пени и удовлетворительно описывает экспериментальные данные по

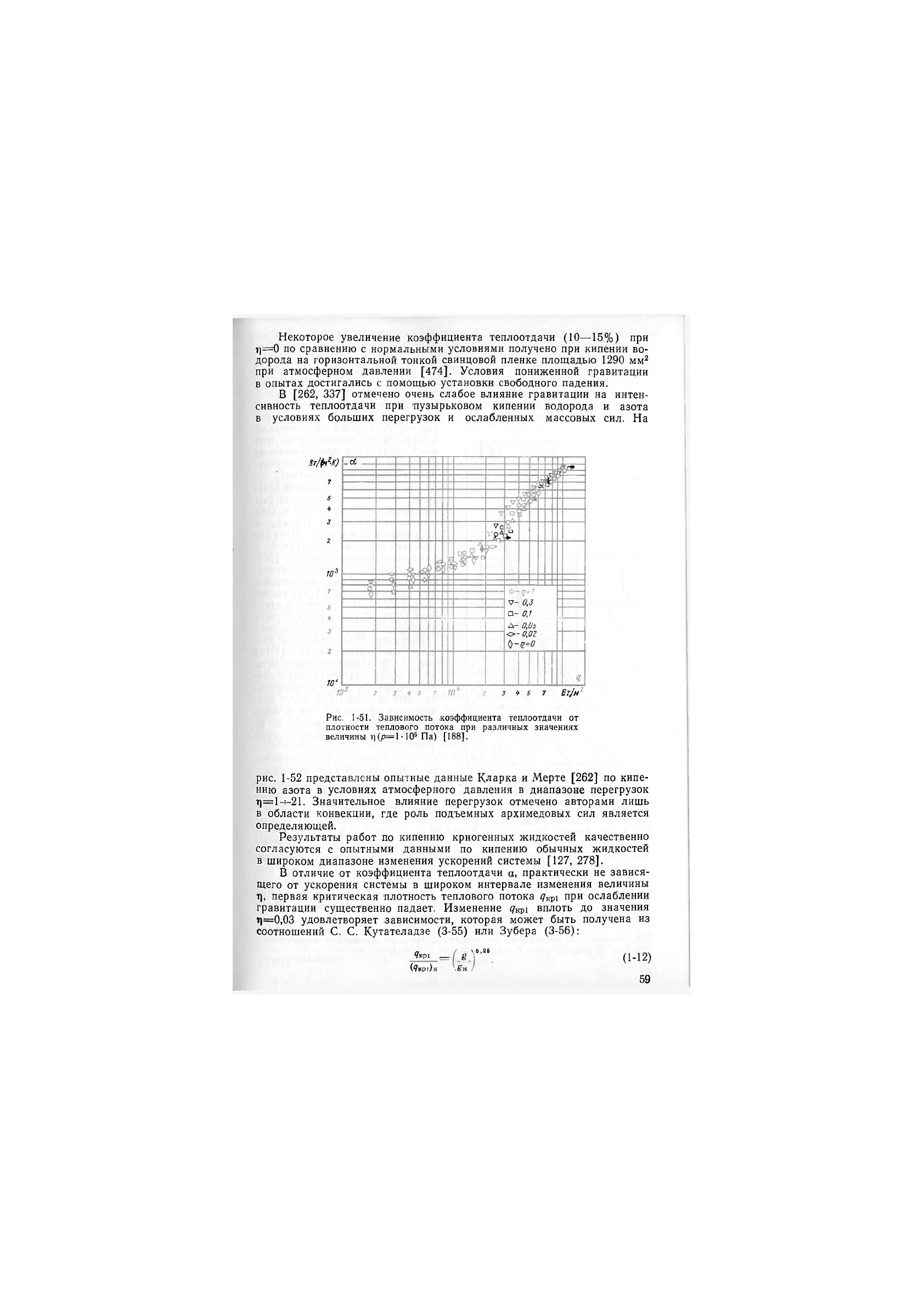

кипению кислорода при атмосферном давлении [70, 188] (рис. 1-51) и

в интервале давлений (1-^-7)10® Па и значений т]—0,05^1 [82].

58

Некоторое увеличение коэффициента теплоотдачи (10—15%) при

Г1=0 по сравнению с нормальными условиями получено при кипении во-

дорода на горизонтальной тонкой свинцовой пленке площадью 1290 мм^

при атмосферном давлении [474]. Условия пониженной гравитации

в опытах достигались с помощью установки свободного падения.

В [262, 337] отмечено очень слабое влияние гравитации на интен-

сивность теплоотдачи при 'пузырьковом кипении водорода и азота

в условиях больших перегрузок и ослабленных массовых сил. На

^т/Ь'-'К)

7

5

^^

3

г

10'

10'

-сС

Vо

Ж

ш

V- о,^

•- 0,1

А- 0,0 а

о- о,ог

()-1г=о

3 4-5 7 Е7/М

Рис. 1-51. Зависимость коэффициента теплоотдачи от

плотности теплового потока при различных значениях

величины 1т(р=Ы05 Па) [188].

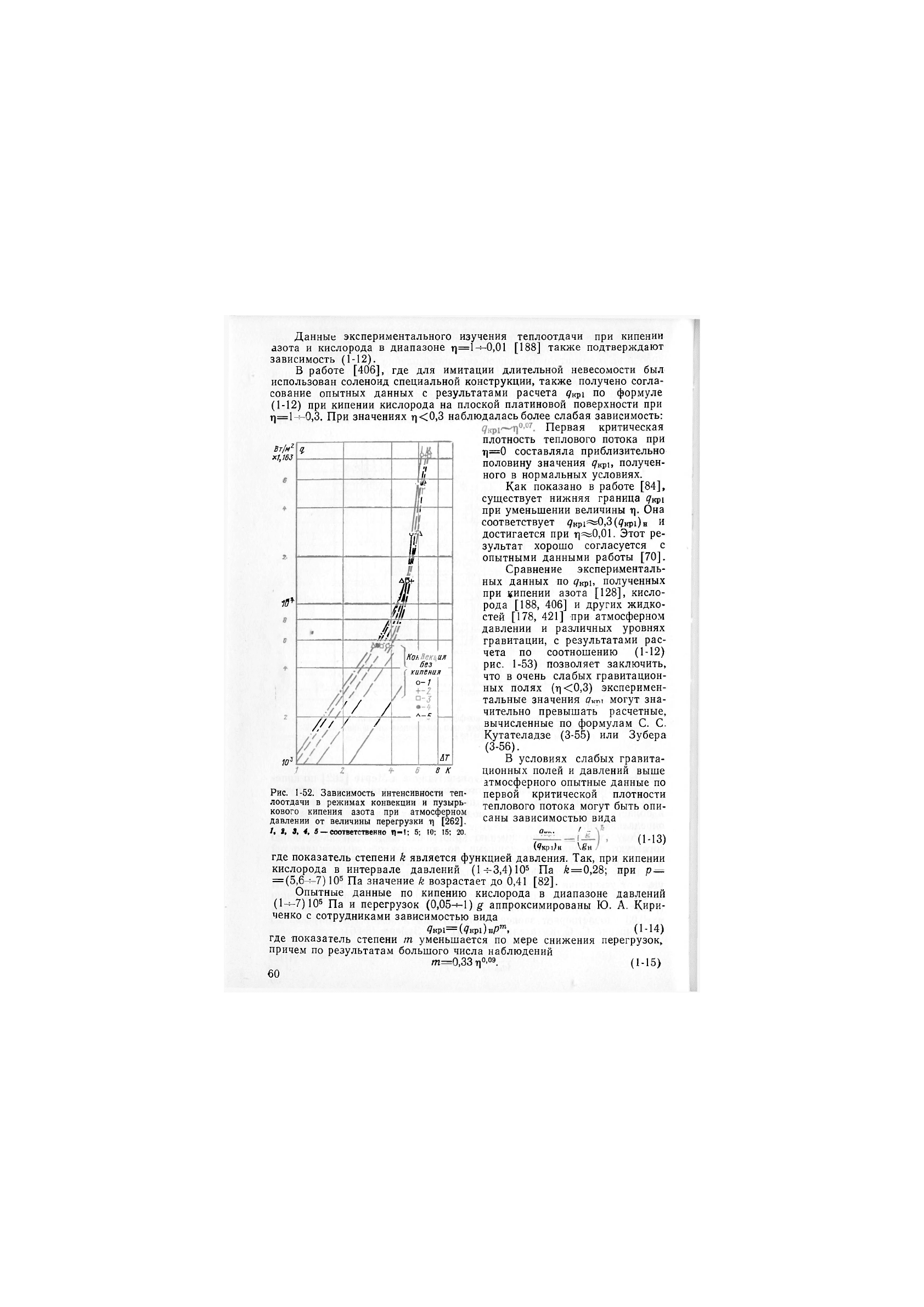

рис. 1-52 Представлены опытные данные Кларка и Мерте [262] по кипе-

нию азота в условиях атмосферного давления в диапазоне перегрузок

т]=1-^-21. Значительное влияние перегрузок отмечено авторами лишь

в области конвекции, где роль подъемных архимедовых сил является

определяющей.

Результаты работ по кипению криогенных жидкостей качественно

согласуются с опытными данными по кипению обычных жидкостей

в широком диапазоне изменения ускорений системы [127, 278].

В отличие от коэффициента теплоотдачи а, практически не завися-

щего от ускорения системы в широком интервале изменения величины

т], первая критическая плотность теплового потока (7кр1 при ослаблении

гравитации существенно падает. Изменение ^кр! вплоть до значения

Т1=0,03 удовлетворяет зависимости, которая может быть получена из

соотношений С. С. Кутателадзе (3-55) или Зубера (3-56):

9кр1 _

(9КР1)Н

е

.ён

\0,2б

(1-12)

59

Данные экспериментального изучения теплоотдачи при кипении

азота и кислорода в диапазоне т]=1^0,01 [188] также подтверждают

зависимость (1-12).

В работе [406], где для имитации длительной невесомости был

использован соленоид специальной конструкции, также получено согла-

сование опытных данных с результатами расчета <7кр1 по формуле

(1-12) при кипении кислорода на плоской платиновой поверхности при

т]=1-н-0,3. При значениях Т1<0,3 наблюдалась более слабая зависимость:

Первая критическая

плотность теплового потока при

т)=0 составляла приблизительно

Вт/м^

Х1,163

10^

10'

г

I

1

/

1

/

^

/

щ

/о

///

' Каь

без

ия

ч

V /

г кипени,

0-1

л-с

ия

ч

/// .

/ /

АТ

8 К

Рис. 1-52. Зависимость интенсивности теп-

лоотдачи в режимах конвекции и пузырь-

кового кипения азота при атмосферном

давлении от величины перегрузки г) [262].

I, 3, 3, 4, 5 — соответственно Я-1; 5; 10; 15; 20.

половину значения <7крь получен-

ного в нормальных условиях.

Как показано в работе [84],

существует нижняя граница дкр1

при уменьшении величины т). Она

соответствует ^кр1^0,3(^кр1)

н

я

достигается при т)^0,01. Этот ре-

зультат хорошо согласуется с

опытными данными работы [70].

Сравнение эксперименталь-

ных данных по (/крь полученных

при кипении азота [128], кисло-

рода [188, 406] и других жидко-

стей [178, 421] при атмосферном

давлении и различных уровнях

гравитации, с результатами рас-

чета по соотношению (1-12)

рис. 1-53) позволяет заключить,

что в очень слабых гравитацион-

ных полях (г1<0,3) эксперимен-

тальные значения могут зна-

чительно превышать расчетные,

вычисленные по формулам С. С.

Кутателадзе (3-55) или Зубера

(3-56).

В условиях слабых гравита-

ционных полей и давлений выше

атмосферного опытные данные по

первой критической плотности

теплового потока могут быть опи-

саны зависимостью вида

о / -

(1-13)

(Якр^)н \ен

где показатель степени к является функцией давления. Так, при кипении

кислорода в интервале давлений (1-4-3,4)105 Па У%=0,28; при р —

= (5,6-^7) 10® Па значение к возрастает до 0,41 [82].

Опытные данные по кипению кислорода в диапазоне давлений

(1-^7) 10® Па и перегрузок (0,05-ь-1) аппроксимированы Ю. А. Кири-

ченко с сотрудниками зависимостью вида

9кр1=(^кр1)н/0'", (1-14)

где показатель степени т уменьшается по мере снижения перегрузок,

причем по результатам большого числа наблюдений

т=0,33

Т10.09.

(1-15)

60