Гриффитс Дж. Научные методы исследования осадочных пород

Подождите немного. Документ загружается.

КОЛИЧЕСТВЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

151

лиз можно выполнить лишь для очень малой пробы. Колебания же между

пробами могут быть большими, в силу чего с помощью точного определения

всех составляющих в единственной небольшой пробе нельзя оценить отно-

сительное количество классов в образце. Еще менее пригодно такое опреде-

ление для оценки объема горной породы, соответствующего этим классам.

Следовательно, полученная в конечном счете оценка всегда является функ-

цией методики, использованной для ее получения. Было показано [121],

что метод подсчета точек дает вполне удовлетворительные результаты, хорошо

согласующиеся с данными, получающимися с помощью других аналитиче-

ских методов [122]. Использование этого подхода для оценки соотношений

классов в породе представляется вполне оправданным.

Так как основное требование заключается в выборе серии взаимно

исключающих и исчерпывающих классов, необходимо определить классы

на основе этого требования. Однако достижение этой цели сопряжено с прео-

долением трудностей. Определение минералов в классическом понимании —

это умственная и физическая способность, развитая длительной и упорной

тренировкой немногими посвятившими себя этой науке специалистами. Очень

трудно, если это вообще возможно, свести эту способность к какой-то обыч-

ной практической процедуре. Тем не менее если задача исследований состоит

в оценке пропорций классов, то именно к разработке такой процедуры надо

стремиться. Почти во всех породах одними из главных компонентов являются

кварц и полевой шпат. Это было установлено очень давно, но только сравни-

тельно недавно стали различать огромное количество разновидностей этих

двух минералов. Очевидно, что, если при аналитических исследованиях

пользоваться лишь одним методом, это приведет к более простой и менее

конкретной классификации. Гораздо большего можно было бы добиться, при-

меняя, скажем, рентгеноскопическую и химическую диагностику минера-

лов. Но, добившись полной идентификации всех минералов в пробе, мы,

вероятно, не получим еще всей информации, необходимой для разрешения

петрологических проблем. В конце концов мы придем к необходимости

оценки пропорций минеральных компонентов.

Помимо кварца и полевого шпата, имеются минералы, диагностируемые

с гораздо большим трудом, и окончательно принятый перечень классов

должен включать все эти минералы. Осадочные породы сложены преиму-

щественно зернами кварца, полевого шпата, обломками ранее существо-

вавших пород, заполняющим веществом (матрицей), цементом; примерная

количественная оценка этих компонентов дана в табл. 9.1. Можно упро-

стить процедуру расчета, определив и приняв несколько более широких

классов, таких, как «зерна», «матрица», «цемент» для осадочных пород [270}

или «кристаллы» и «стекло» для интрузивных пород. Затем каждый класс

можно разделить путем ввода подклассов; такая процедура необходима, если

требуется рассчитать количественные соотношения компонентов породы.

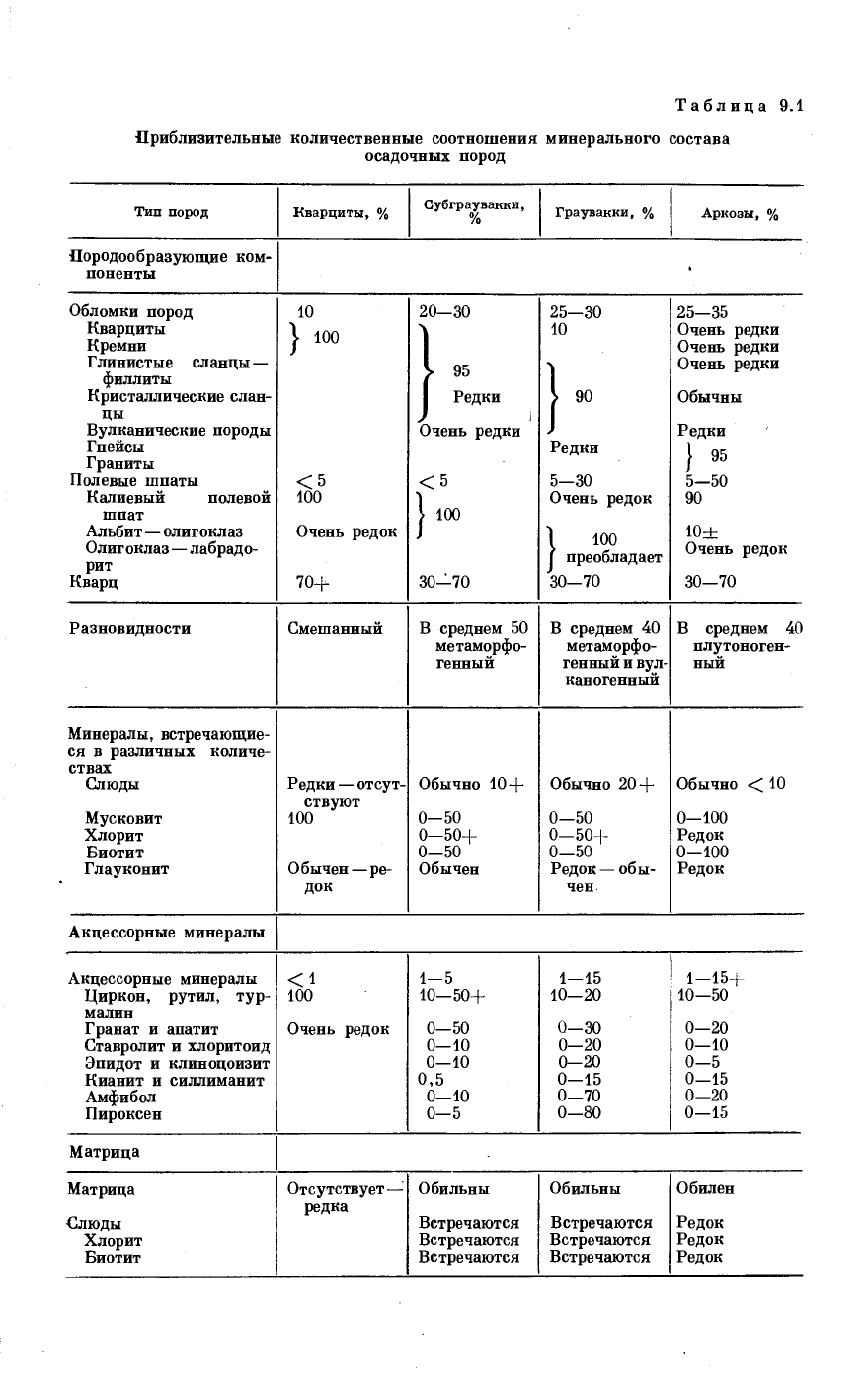

В качестве первого шага все компоненты осадочных пород могут быть .

охвачены четырехчленной классификацией, отвечающей основным требова-

ниям — взанмоисключаемости и исчерпываемости. Критерием, образую-

щим основу этой классификации, является морфология, или габитус, ком-

понентов в шлифах, что по существу определяется природой внутренних

и внешних ограничивающих поверхностей. Если ограничивающая поверх-

ность, выраженная обычно в шлифах кривой линией, непрерывна и по суще-

ству везде выпукла, а участок, окруженный этой границей, гомогенный,

то вещество гомогенно, а его внешние контуры непрерывны (фиг. 9.1). Сле-

довательно, есть два морфологических критерия: первый — зерна могут

быть гомогенными илп гетерогенными; второй — границы зерен могут быть

непрерывными или прерывистыми. Эти два критерия можно объединить

и диагностировать четыре взаимно исключающих и исчерпывающих класса

(фиг. 9.1).

152

ГЛАВА 10

длины сечения или подсчета серии точек для оценки площадей компонентов

в шлифах приводит к несмещенной оценке соответствующих параметров

и что оценка площади является при определенных условиях и несмещенной

оценкой объема компонентов горной породы. Однако можно показать, что

требования геометрических оценок не всегда выполняются в существующих

аналитических методах [174, 457] и что теоретическое обоснование оценок,

данное Чейсом, на практике не обязательно должно приводить к несмещен-

ной оценке.

Если вернуться к основному уравнению, можно заметить, что в резуль-

тате любого анализа шлифа горной породы получается статистическая

оценка p

t

параметра Р, a P — функция по крайней мере пяти взаимодей-

ствующих аргументов (свойств), т. е.

P = f(m, s, sh, о, р). (9.1)

Таким образом, на определение p

t

, полученное методом подсчета точек,

влияет изменение относительных соотношений компонентов, а также раз-

мер, форма, ориентировка и упаковка этих компонентов. Под различными

аспектами источники изменчивости рассматривал Чейс [63, гл. 8 и 9], пред-

ложивший поправочный коэффициент (число коррекции 1С) для учета влияю-

щих факторов. Число IC есть функция по меньшей мере размера и упаковки

зерен, но не константа. Следовательно, при измерении минерального состава,

так же как и других свойств, единственный путь состоит в одновременной

оценке всех влияющих факторов с помощью удовлетворительного статисти-

ческого анализа [174, 175]

х

.

9.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭЛЕМЕНТОВ

Для определения объема компонентов в агрегатах методом подсчета

точек требуется, во-первых, введение серии классов, число которых прибли-

зительно равно числу минеральных видов и, во-вторых, подсчет точек и рас-

пределение их по соответствующим классам. Введение классов равноценно

определению групп для табличного изображения данных, разработанного

Чейсом [63, гл. 6]. При этом основное требование состоит в выборе взаимно

исключающих и исчерпывающих классов, чтобы все точки можно было раз-

местить и приписывать тем или иным классам с достаточной определенностью.

Эти логические требования имеют еще и то преимущество перед точной иден-

тификацией минеральных видов, что в процессе подсчета точек в большинстве

случаев нет необходимости учитывать все критерии, которыми обычно поль-

зуются для определения минералов. Серия намеченных классов предста-

вляет собой компромисс между набором минералов, которые мы хотели бы

определить, и теми минералами, достаточно точное определение которых

возможно на основе довольно простой оптической характеристики, исполь-

зуемой в методе подсчета точек.

В идеальном случае можно определить как все минеральные компонен-

ты, так и каждый из них, но, чтобы достигнуть этого, надо провести слож-

ные и многочисленные процедуры, такие, как дробление породы и разделе-

ние дезинтегрированного материала на взаимно исключающие классы.

Однако практически это не достигается ни в одной из существующих мето-

дик, хотя довольно хорошее приближение можно получить при дроблении

породы, просеивании и использовании магнитной сепарации и разделения

в тяжелых жидкостях. После сепарации каждый взаимно исключающий

класс должен быть определен рядом соответствующих критериев, которые

могут включать дальнейшие физические и химические способы диагностики,

а также оптический и рентгеновский анализы. Столь исчерпывающий ана-

1

См. также описание микроструктуры в гл. 7.

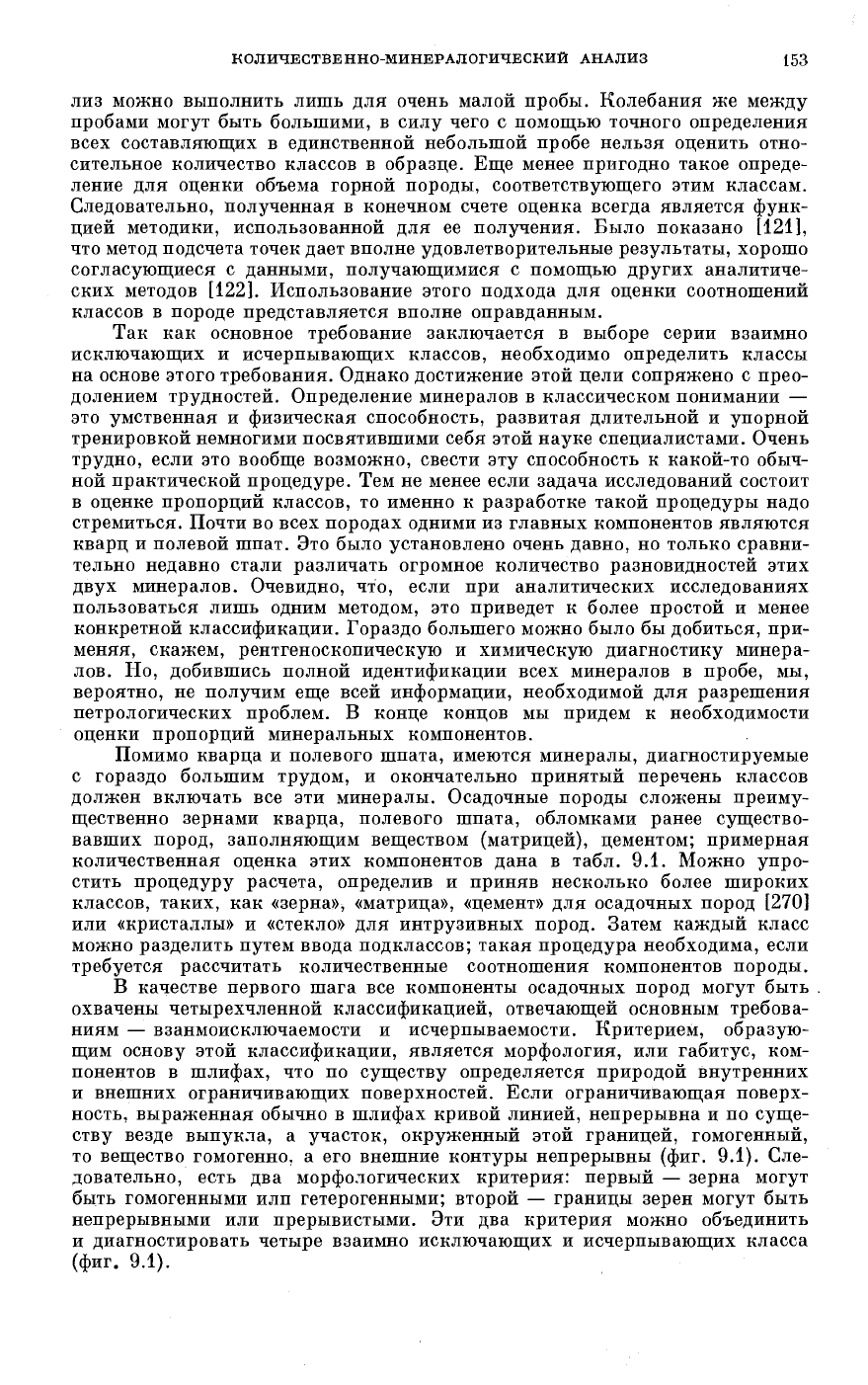

Таблица

9.1

Приблизительные количественные соотношения минерального состава

осадочных пород

Тип

пород

Кварциты,

%

Субграувакки,

%

Граувакки,

%

Аркозы,

%

Породообразующие

ком-

поненты

•

Обломки пород

Кварциты

Кремни

Глинистые сланцы—

филлиты

Кристаллические слан-

цы

Вулканические породы

Гнейсы

Граниты

Полевые шпаты

Калиевый полевой

шпат

Альбит — олигоклаз

Олигоклаз—лабрадо-

рит

Кварц

10

I 100

<5

100

Очень редок

70+

20—30

95

Редки

I

Очень редки

<5

I 100

30-70

25—30

10

j 90

Редки

5—30

Очень редок

\ 100

[

преобладает

30-70

25—35

Очень редки

Очень редки

Очень редки

Обычны

Редки

j 95

5—50

90

10+

Очень редок

30—70

Разновидности Смешанный

В

среднем

50

метаморфо-

генный

В

среднем

40

метаморфо-

генный

и вул-

каногенный

В

среднем

40

плутоноген-

ный

Минералы, встречающие-

ся в

различных количе-

ствах

Слюды

Мусковит

Хлорит

Биотит

Глауконит

Редки—отсут-

ствуют

100

Обычен

—ре-

док

Обычно

10+

0-50

0-50+

0-50

Обычен

Обычно

20 +

0-50

0-50+

0—50

Редок —

обы-

чен

Обычно

<10

0-100

Редок

0-100

Редок

Акцессорные минералы

Акцессорные минералы

Циркон, рутил,

тур-

малин

Гранат

и

апатит

Ставролит

и

хлоритоид

Эпидот

и

клиноцоизит

Кианит

и

силлиманит

Амфибол

Пироксен

<1

100

Очень редок

1-5

10—50+

0—50

0-10

0-10

0,5

0—10

0-5

1—15

10—20

0-30

0-20

0-20

0-15

0—70

0-80

1-15+

10—50

0-20

0—10

0-5

0-15

0-20

0—15

Матрица

Матрица

Слюды

Хлорит

Биотит

Отсутствует —

редка

Обильны

Встречаются

Встречаются

Встречаются

Обильны

Встречаются

Встречаются

Встречаются

Обилен

Редок

Редок

Редок

КОЛИЧЕСТВЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 151

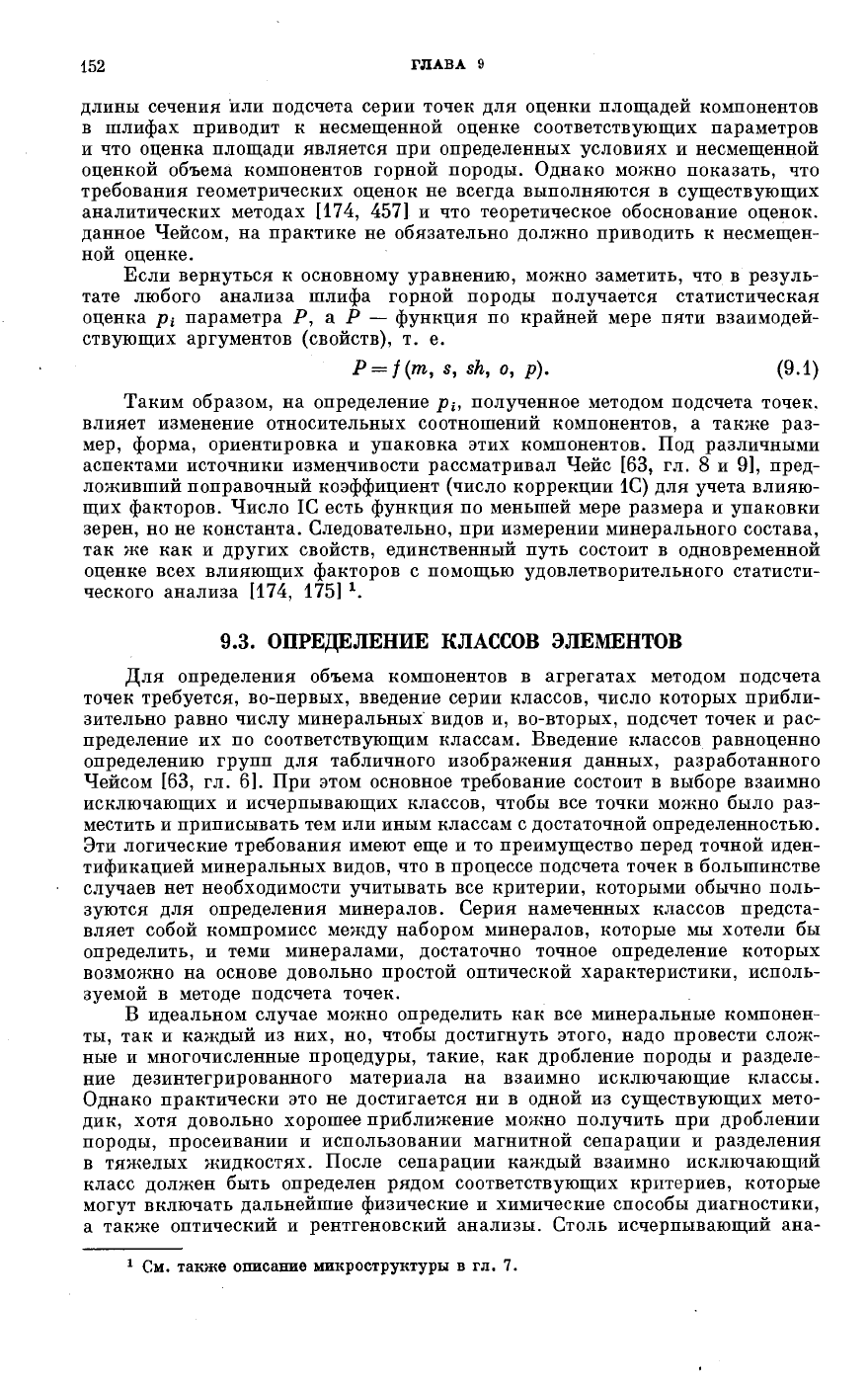

Продолжение табл. 9.1

Тип пород

Кварциты, %

СубграVBaKKH,

%

Граувакки, % Аркозы, %

Матрица

Глины

Каолинит

Иллит

Монтмориллонит

Редок

Обычны

Редок —50

50+

Редок

Обычны

Редок

Редок

Обычны

50+

Редок

Обычен

Вторичные и аутиген-

ные минералы

Цемент

Кремнистый

Карбонатный

Титансодержащая груп-

па

Анатаз

Брукит

Обилен

50+

50+

Обычен

0—20

0—20

Редок—обычен

0—10+

0-10

Редок

Редок

0-10

Цемент

Кремнистый

Карбонатный

Титансодержащая груп-

па

Анатаз

Брукит

Обычен

Обычен

Обычен

Редок

?

?

Редок ,

?

В граувакках, подвергшихся метаморфизму, глинистые минералы обычно отсутствуют.

Примечание. B данной таблице смешано два свойства частоты встречаемости, а именно количе-

ственное и качественное ее выражение. Например, какой-либо минерал может встречаться во всеу

субграувакках в количестве 0,1 и является, таким образом, характерным, но редким. Таблица отра-

жает личные представления автора; по мере роста наших знаний о минеральном составе осадочных

пород она будет подвергаться изменениям.

Так, один компонент породы может быть гомогенным веществом, как,

например, зерно кварца; другой — состоять из нескольких минералов, как,

например, обломок ранее существовавшей породы. Матрица породы — это

сложный компонент как по внутреннему строению, так и по внешним очер-

таниям, тогда как карбонатный цемент может быть внутренне гомогенным

(единый кристалл), но иметь сложные внешние очертания (пятнисто-гасну-

щие кристаллы) [300]. Таким образом, в качестве основы для выделения

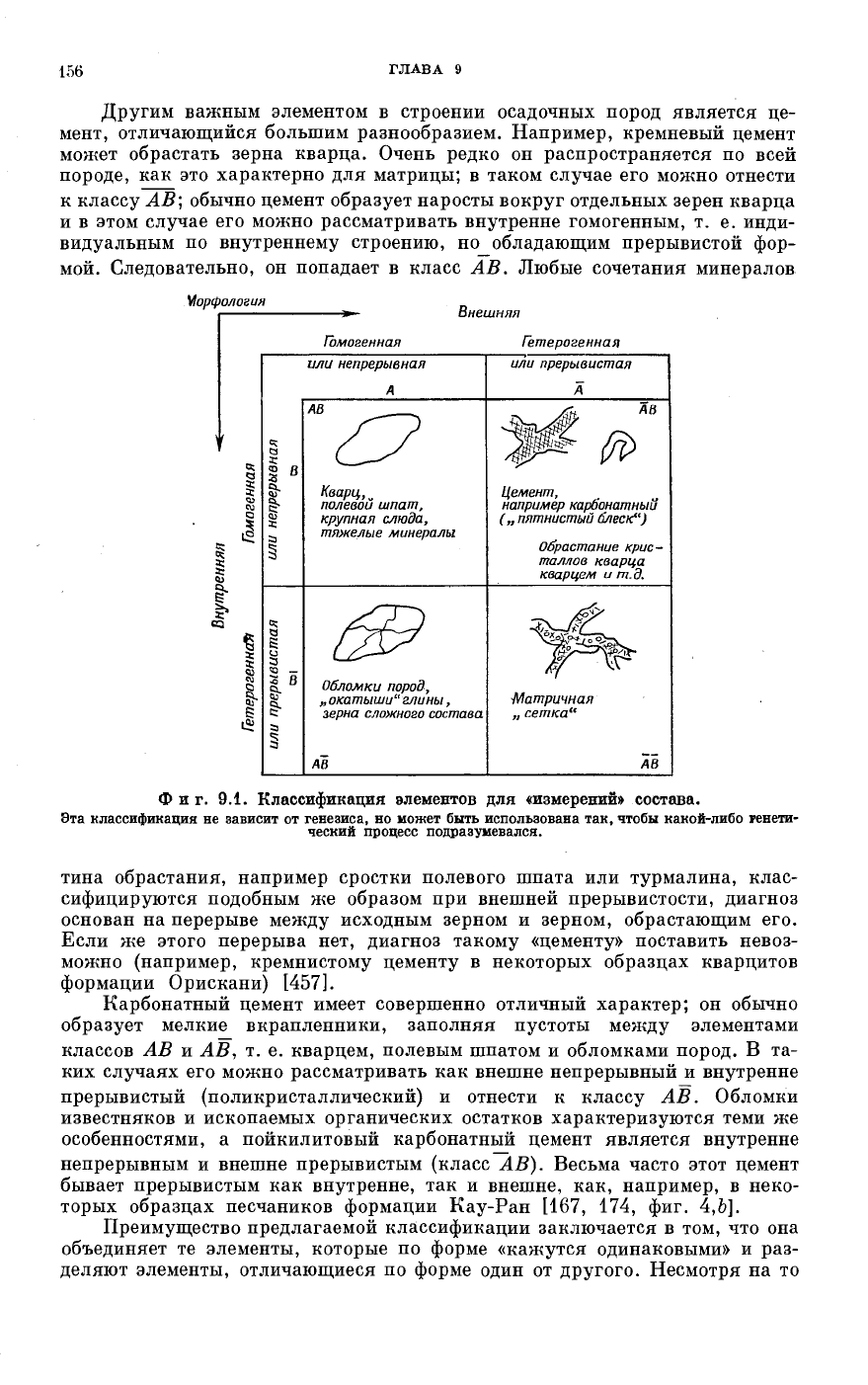

классов можно исходить из классификации, представленной на фиг. 9.1.

Переводя на язык формальной логики, можно выделять четыре класса,

причем первый обладает свойствами А и В, второй — «не А (А)" и В, тре-

тий — А и «не В» (В) и четвертый —«не Аь (А) и «не В» (В).

Зерна отдельных минералов, таких, как кварц, полевой шпат, крупные

чешуйки слюды и акцессорные минералы, характеризуются внутренней

Ή внешней непрерывностью; обломки ранее существовавших пород состоят

из внешне непрерывных элементов, но они внутренне прерывисты, причем

обычно, но не всегда в них содержатся кристаллы или зерна, минеральный

состав которых неоднородный: обломки гранита, кристаллических сланцев,

метаморфических сланцев и т. д. Во многих породах эти непрерывные ком-

поненты включены в весьма тонкозернистую основную массу, называемую

матрицей, и так как эта матрица внешне и внутренне прерывиста, она, таким

образом, попадает в класс AB. Под воздействием некоторых процессов сло-

жение основной массы после седиментации оказывается нарушенным. Оно

претерпевает морфологические изменения, вещество матрицы остается при

этом внутренне прерывистым, а ограничивающая его поверхность становится

внешне непрерывной. Подобные породы нужно выделять в класс AB. К ним

относятся, например, оползневые отложения. Такую измененную матрицу

бывает трудно отличить от обломков глинистых пород и сланцев и она обычно

попадает в один класс с этими последними.

156

ГЛАВА

10

Другим важным элементом

в

строении осадочных пород является

це-

мент, отличающийся большим разнообразием. Например, кремневый цемент

может обрастать зерна кварца. Очень редко

он

распространяется

по

всей

породе, как это характерно для матрицы;

в

таком случае его можно отнести

к классу AB', обычно цемент образует наросты вокруг отдельных зерен кварца

и

в

этом случае его можно рассматривать внутренне гомогенным,

т. е.

инди-

видуальным

по

внутреннему строению,

но

обладающим прерывистой фор-

мой. Следовательно,

он

попадает

в

класс AB. Любые сочетания минералов

Морфология

Внешняя

I

<и

I

са

ϊ

S

j

I

5г

I

Гомогенная

Гетерогенная

или непрерывная

А

или прерывистая

Ά

АВ

^ >

AB

Сч

α

ΐ

(fp

I

в

(fp

t

Кварц,_

полевой шпат.

Цемент,

например карбонатный

«>

S

крупная слюда,

(„ пятнистый блеск")

тяжелые минералы

Обрастание крис-

ξ

Обрастание крис-

таллов кварца

кварцем

и т.д.

или прерывистая

CDl

Обломки пород,

„

окатыши

"

глины,

зерна сложного состава

AB

Матричная

„ сетка"

AB

Фиг.

9.1.

Классификация элементов

для

«измерений» состава.

Эта классификация

не

зависит

от

генезиса,

но

может быть использована так, чтобы какой-либо генети-

ческий процесс подразумевался.

тина обрастания, например сростки полевого шпата

или

турмалина, клас-

сифицируются подобным

же

образом

при

внешней прерывистости, диагноз

основан на перерыве между исходным зерном

и

зерном, обрастающим

его.

Если

же

этого перерыва

нет,

диагноз такому «цементу» поставить невоз-

можно (например, кремнистому цементу

в

некоторых образцах кварцитов

формации Орискани) [457].

Карбонатный цемент имеет совершенно отличный характер;

он

обычно

образует мелкие вкрапленники, заполняя пустоты между элементами

классов

AB и AB, т. е.

кварцем, полевым шпатом

и

обломками пород.

В та-

ких случаях его можно рассматривать как внешне непрерывный

и

внутренне

прерывистый (поликристаллический)

и

отнести

к

классу

AB.

Обломки

известняков

и

ископаемых органических остатков характеризуются теми

же

особенностями,

а

пойкилитовый карбонатный цемент является внутренне

непрерывным

и

внешне прерывистым (класс AB). Весьма часто этот цемент

бывает прерывистым

как

внутренне,

так и

внешне, как, например,

в

неко-

торых образцах песчаников формации Кау-Ран [167,

174,

фиг. 4,£>].

Преимущество предлагаемой классификации заключается

в

том, что она

объединяет

те

элементы, которые

по

форме «кажутся одинаковыми»

и

раз-

деляют элементы, отличающиеся

по

форме один

от

другого. Несмотря

на то

КОЛИЧЕСТВЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

151

что при пользовании этой классификацией нет необходимости знать при-

роду изучаемого материала, все же элементы различной формы, но одного

и того же химического состава следует различать и обычно интерпретиро-

вать как признак различного генезиса. Например, в разные классы здесь

попадают кварц и кремнистый цемент пли кластический и цементирующий

карбонат.

Теперь эти классы можно подразделить дальше, пользуясь подходящими

операционными критериями, которые позволяют установить действительно

взаимно исключающие классы. В настоящее время нет общей классифика-

ции, но несомненно, что по мере накопления данных о минеральном составе

осадочных пород такая общая классификация, которая бы стала общепри-

нятой, будет разрабатываться Для сравнения различных пород общепри-

нятая классификация становится необходимостью. Чтобы это сравнение

имело смысл, для определения классов и подклассов элементов должны

быть одни и те же критерии. Для принятой в конечном счете классификации

потребуются классы элементов, к описанию которых и переходим.

9.3.1. Элементы класса AB, внешне (.4) и внутренне (/Ϊ) непрерывные

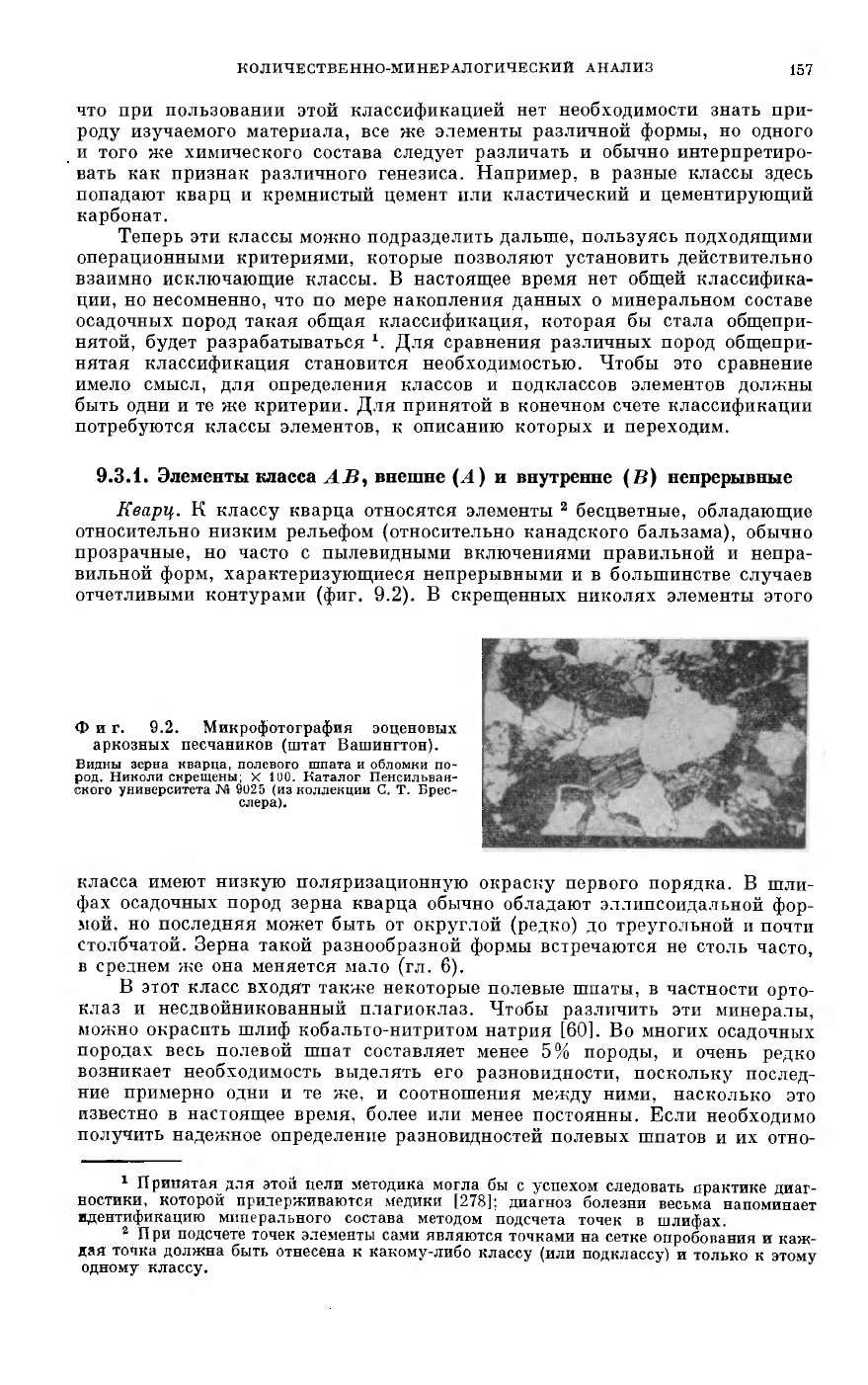

Кварц. К классу кварца относятся элементы

2

бесцветные, обладающие

относительно низким рельефом (относительно канадского бальзама), обычно

прозрачные, но часто с пылевидными включениями правильной и непра-

вильной форм, характеризующиеся непрерывными и в большинстве случаев

отчетливыми контурами (фиг. 9.2). В скрещенных николях элементы этого

Фиг. 9.2. Микрофотография эоценовых

аркозных песчаников (штат Вашингтон).

Видны зерна кварца, полевого шпата и обломки по-

род. Николи скрещены; X 100. Каталог Пенсильван-

ского университета

JMS

9025 (из коллекции С. Т. Брес-

слера).

класса имеют низкую поляризационную окраску первого порядка. В шли-

фах осадочных пород зерна кварца обычно обладают эллипсоидальной фор-

мой, но последняя может быть от округлой (редко) до треугольной и почти

столбчатой. Зерна такой разнообразной формы встречаются не столь часто,

в среднем же она меняется мало (гл. 6).

В этот класс входят также некоторые полевые шпаты, в частности орто-

клаз и несдвойникованный плагиоклаз. Чтобы различить эти минералы,

можно окрасить шлиф кобальто-нитритом натрия [60]. Во многих осадочных

породах весь полевой шпат составляет менее 5% породы, и очень редко

возникает необходимость выделять его разновидности, поскольку послед-

ние примерно одни и те же, и соотношения между ними, насколько это

известно в настоящее время, более или менее постоянны. Если необходимо

получить надежное определение разновидностей полевых шпатов и их отно-

1

Принятая для этой цели методика могла бы с успехом следовать практике диаг-

ностики, которой придерживаются медики [278]; диагноз болезни весьма напоминает

идентификацию минерального состава методом подсчета точек в шлифах.

3

При подсчете точек элементы сами являются точками на сетке опробования и каж-

дая точка должна быть отнесена к какому-либо классу (или подклассу) и только к этому

одному классу.

158

ГЛАВА 10

сительных количеств, вероятно, нужно применить другую методику, напри

мер рентгеновский анализ.

К другому источнику неопределенности относится пятнистое погасание

элементов этого класса. В зернах кварца различного происхождения часто

наблюдается слабо выраженное волнистое погасание, а также двойникование.

что обычно объясняется воздействием стресса при метаморфизме. В некото-

рых случаях волнистый характер погасания становится настолько отчет-

ливым, что элемент уже нельзя рассматривать как внутренне гомогенный

и тогда его следует отнести к классу AB. Перед подсчетом точек необходимо

решить, по каким критериям такой элемент должен быть исключен из класса

AB и переведен в класс AB. и затем придерживаться этих критериев в про-

должение всего эксперимента. Неопределенность возникает, если критерии

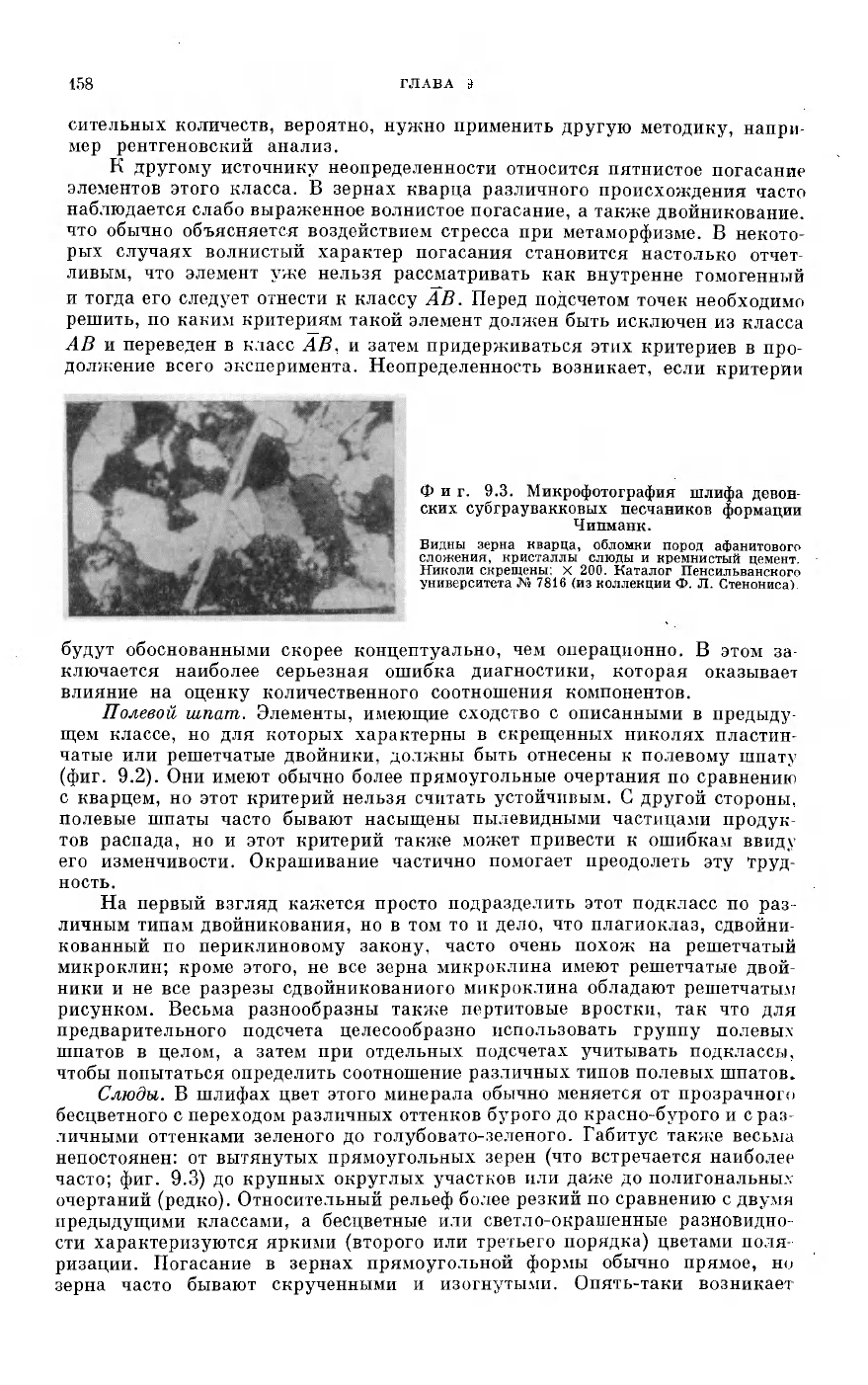

Фиг. 9.3. Микрофотография шлифа девон-

ских субграувакковых песчаников формации

Чипманк.

Видны зерна кварца, обломки пород афанитового

сложения, кристаллы слюды и кремнистый цемент.

Николи скрещены; X 200. Каталог Пенсильванского

университета JMi 7816 (из коллекции Ф. Л. Стенониса).

будут обоснованными скорее концептуально, чем операционно. В этом за-

ключается наиболее серьезная ошибка диагностики, которая оказывает

влияние на оценку количественного соотношения компонентов.

Полевой шпат. Элементы, имеющие сходство с описанными в предыду-

щем классе, но для которых характерны в скрещенных николях пластин-

чатые или решетчатые двойники, должны быть отнесены к полевому шпату

(фиг. 9.2). Они имеют обычно более прямоугольные очертания по сравнению

с кварцем, но этот критерий нельзя считать устойчивым. G другой стороны,

полевые шпаты часто бывают насыщены пылевидными частицами продук-

тов распада, но и этот критерий также может привести к ошибкам ввиду

его изменчивости. Окрашивание частично помогает преодолеть эту Труд-

ность.

На первый взгляд кажется просто подразделить этот подкласс по раз-

личным типам двойникования, но в том то и дело, что плагиоклаз, сдвойни-

кованный по периклиновому закону, часто очень похож на решетчатый

микроклин; кроме этого, не все зерна микроклина имеют решетчатые двой-

ники и не все разрезы сдвойникованиого микроклина обладают решетчатым

рисунком. Весьма разнообразны также пертитовые вростки, так что для

предварительного подсчета целесообразно использовать группу полевых

шпатов в целом, а затем при отдельных подсчетах учитывать подклассы,

чтобы попытаться определить соотношение различных типов полевых шпатов.

Слюды. В шлифах цвет этого минерала обычно меняется от прозрачного

бесцветного с переходом различных оттенков бурого до красно-бурого и с раз-

личными оттенками зеленого до голубовато-зеленого. Габитус также весьма

непостоянен: от вытянутых прямоугольных зерен (что встречается наиболее

часто; фиг. 9.3) до крупных округлых участков или даже до полигональных

очертаний (редко). Относительный рельеф более резкий по сравнению с двумя

предыдущими классами, а бесцветные или светло-окрашенные разновидно-

сти характеризуются яркими (второго или третьего порядка) цветами поля-

ризации. Погасание в зернах прямоугольной формы обычно прямое, ни

зерна часто бывают скрученными и изогнутыми. Опять-таки возникает

КОЛИЧЕСТВЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 151

желание пойти по более легкому пути, что в некоторых случаях осущест-

вимо — подразделить данный подкласс по цвету. При таком делении нельзя

ожидать, что «цветовые» группы обязательно совпадут с разновидностями

слюд — мусковитом, биотитом, хлоритом без применения более точных кри-

териев, которые в основном и должны учитываться при подсчете точек.

Другие элементы, входящие в класс AB. В отдельных случаях могут

встретиться и другие элементы — внутренне однородные и внешне непре-

рывные, например акцессорные минералы, такие, как циркон, апатит,

гранат и рудные минералы (которые в этом отношении особенно характерны),

но в целом все эти минералы редко встречаются в осадочных породах и в про-

цессе подсчета точек их наиболее удобно относить к «другим в классе АВ».

Эта группа редко составляет больше 2%. Если же содержание превышает

2%, имеет смысл выделить в подклассы наиболее часто встречающиеся

акцессорные минералы.

9.3.2. Элементы класса АВ, внешне непрерывные (А),

внутренне прерывистые (В)

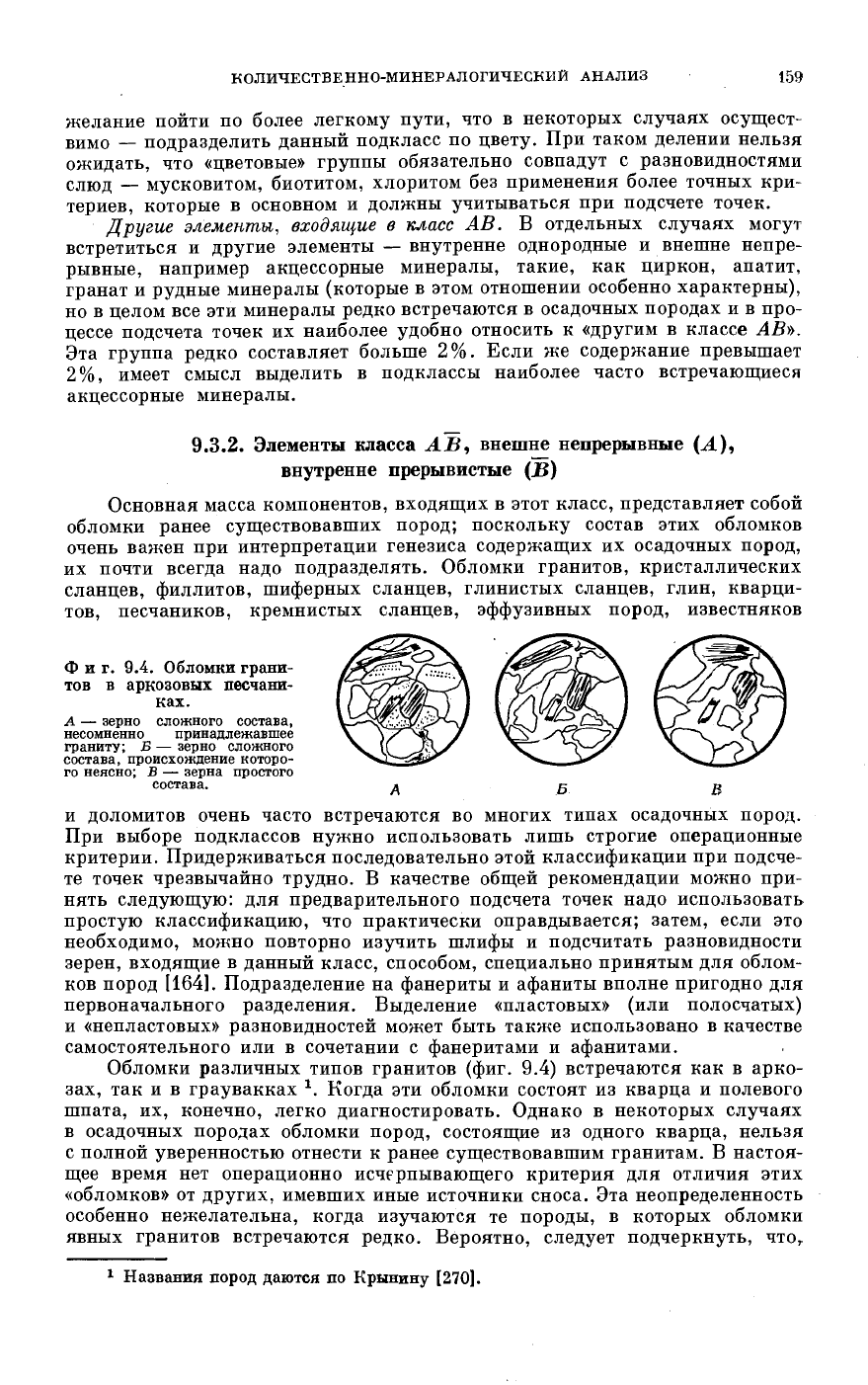

Основная масса компонентов, входящих в этот класс, представляет собой

обломки ранее существовавших пород; поскольку состав этих обломков

очень важен при интерпретации генезиса содержащих их осадочных пород,

их почти всегда надо подразделять. Обломки гранитов, кристаллических

сланцев, филлитов, шиферных сланцев, глинистых сланцев, глин, кварци-

тов, песчаников, кремнистых сланцев, эффузивных пород, известняков

Фиг. 9.4. Обломки грани-

тов в аркозовых песчани-

ках.

А — зерно сложного состава,

несомненно принадлежавшее

граниту; В — зерно сложного

состава, происхождение которо-

го неясно; В — зерна простого

состава.

и доломитов очень часто встречаются во многих типах осадочных пород.

При выборе подклассов нужно использовать лишь строгие операционные

критерии. Придерживаться последовательно этой классификации при подсче-

те точек чрезвычайно трудно. В качестве общей рекомендации можно при-

нять следующую: для предварительного подсчета точек надо использовать

простую классификацию, что практически оправдывается; затем, если это

необходимо, можно повторно изучить шлифы и подсчитать разновидности

зерен, входящие в данный класс, способом, специально принятым для облом-

ков пород [164]. Подразделение на фанериты и афаниты вполне пригодно для

первоначального разделения. Выделение «пластовых» (или полосчатых)

и «непластовых» разновидностей может быть также использовано в качестве

самостоятельного или в сочетании с фанеритами и афанитами.

Обломки различных типов гранитов (фиг. 9.4) встречаются как в арко-

зах, так и в граувакках Когда эти обломки состоят из кварца и полевого

шпата, их, конечно, легко диагностировать. Однако в некоторых случаях

в осадочных породах обломки пород, состоящие из одного кварца, нельзя

с полной уверенностью отнести к ранее существовавшим гранитам. В настоя-

щее время нет операционно исчерпывающего критерия для отличия этих

«обломков» от других, имевших иные источники сноса. Эта неопределенность

особенно нежелательна, когда изучаются те породы, в которых обломки

явных гранитов встречаются редко. Вероятно, следует подчеркнуть, что

г

1

Названия пород даются по Крынину [270].

160

ГЛАВА 10

когда мы относим какой-нибудь элемент (точку) к «кварцитам», мы всегда

должны быть готовы к такой неопределенности.

Кроме того, исследователь находится в затруднении еще и в тех слу-

чаях, когда обломки гранитов в шлифах осадочных пород имеют те же раз-

меры зерен (и приблизительно ту же форму), что и зерна кварца (класса AB).

Это особенно ярко проявляется, когда используется термин «гнейс», посколь-

ку обломок «гнейса» в обычном песчанике значительно отличается от породы,

называемой гнейсом в поле. Таким образом, разделение обломков гранит-

ного состава на массивные и полосчатые способствовало бы более правиль-

ному ходу анализа. При таких условиях термин «кристаллические сланцы»

был бы вполне подходящим для гранитов с полосчатой структурой.

Часто в процессе подсчета точек неопределенность возрастает в связи

со сходством (фиг. 9.4) обломков гранита (класс AB) с обломками кварца

Фиг. 9.5. Микрофотография шлифа ордовик-

ских субграувакковых песчаников (Уэльс).

Видны обломки эффузивных пород с вкрапленника-

ми кварца и полевого шпата. Николи скрещены;

X 100. Каталог Пенсильванского университета

Ms 9707 (из Уэльского музея).

и полевого шпата (класс AB). Только при строгом соблюдении критериев,

отличающих класс AB от класса AB, можно избежать ошибки.

К тонкозернистым породам с тонкополосчатой структурой рекомендуем

относить филлиты, шиферные и глинистые сланцы, а к тонкозернистым

массивным породам — обломки глин и кремней.

Кварциты относятся к породам, почти нацело сложенным кристаллами

кварца и входящим в класс AB. По мере уменьшения размера кристалликов,

слагающих обломки, до субмикроскопических между кварцитами и рогови-

ками возникает постепенный переход. Для преодоления этой новой неопре-

деленности вновь нужно установить какой-то критерий, как, например,

размер кристалла.

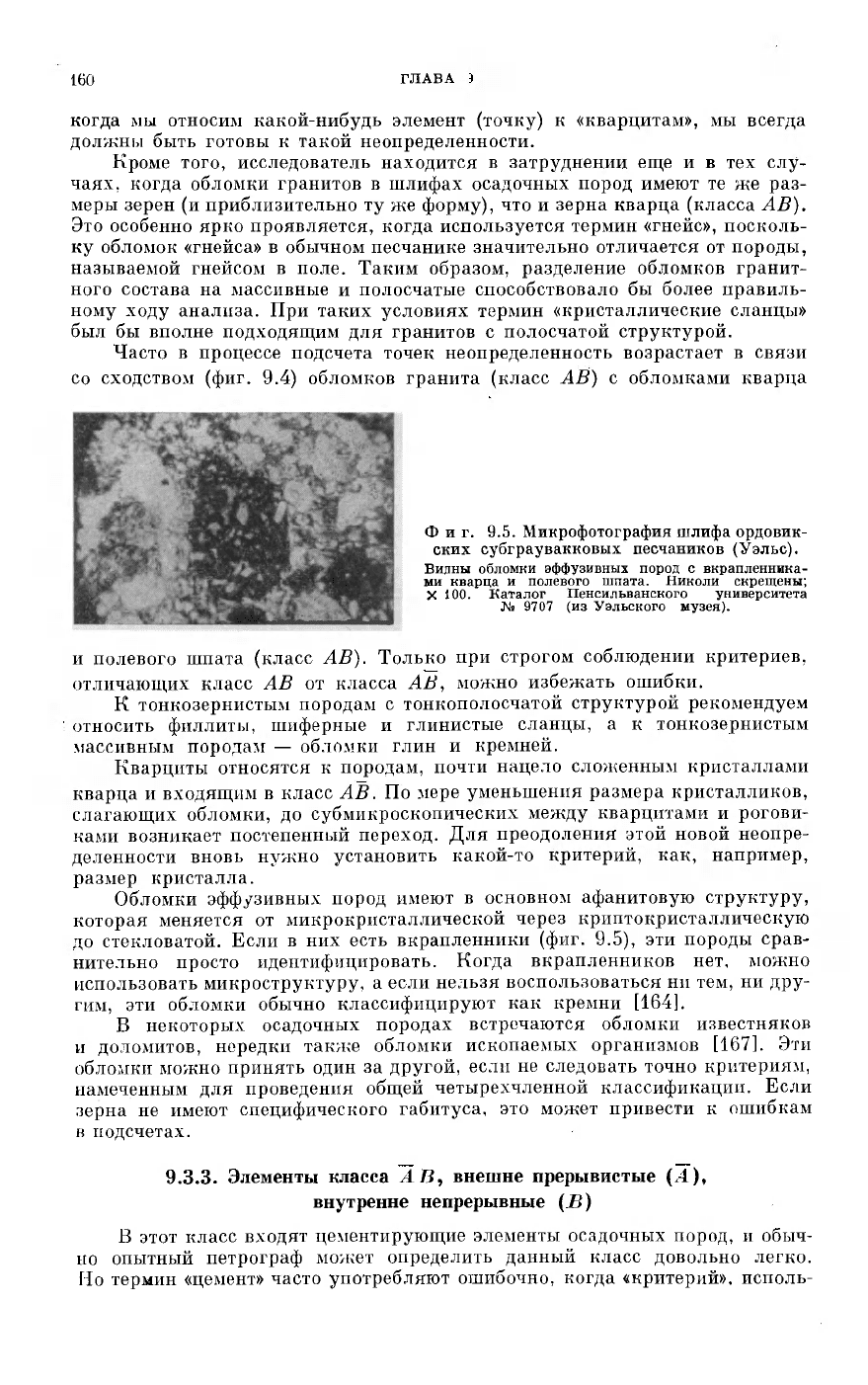

Обломки эффузивных пород имеют в основном афанитовую структуру,

которая меняется от микрокристаллической через криптокристаллическую

до стекловатой. Если в них есть вкрапленники (фиг. 9.5), эти породы срав-

нительно просто идентифицировать. Когда вкрапленников нет, можно

использовать микроструктуру, а если нельзя воспользоваться ни тем, ни дру-

гим, эти обломки обычно классифицируют как кремни [164].

В некоторых осадочных породах встречаются обломки известняков

и доломитов, нередки также обломки ископаемых организмов [167]. Эти

обломки можно принять один за другой, если не следовать точно критериям,

намеченным для проведения общей четырехчленной классификации. Если

зерна не имеют специфического габитуса, это может привести к ошибкам

в подсчетах.

9.3.3. Элементы класса AB, внешне прерывистые (А),

внутренне непрерывные (В)

В этот класс входят цементирующие элементы осадочных пород, и обыч-

но опытный петрограф может определить данный класс довольно легко.

По термин «цемент» часто употребляют ошибочно, когда «критерий», исполь-

КОЛИЧЕСТВЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

151

зуемый для опознания, основан больше на генетических предпосылках, чем

на наблюдаемых морфологических различиях. Например, кремнистый цемент

весьма заметно отличается по своей морфологии от карбонатного, но если

при классификации мы их объединим, эта операция станет источником

ошибок при последующем петрологическом истолковании.

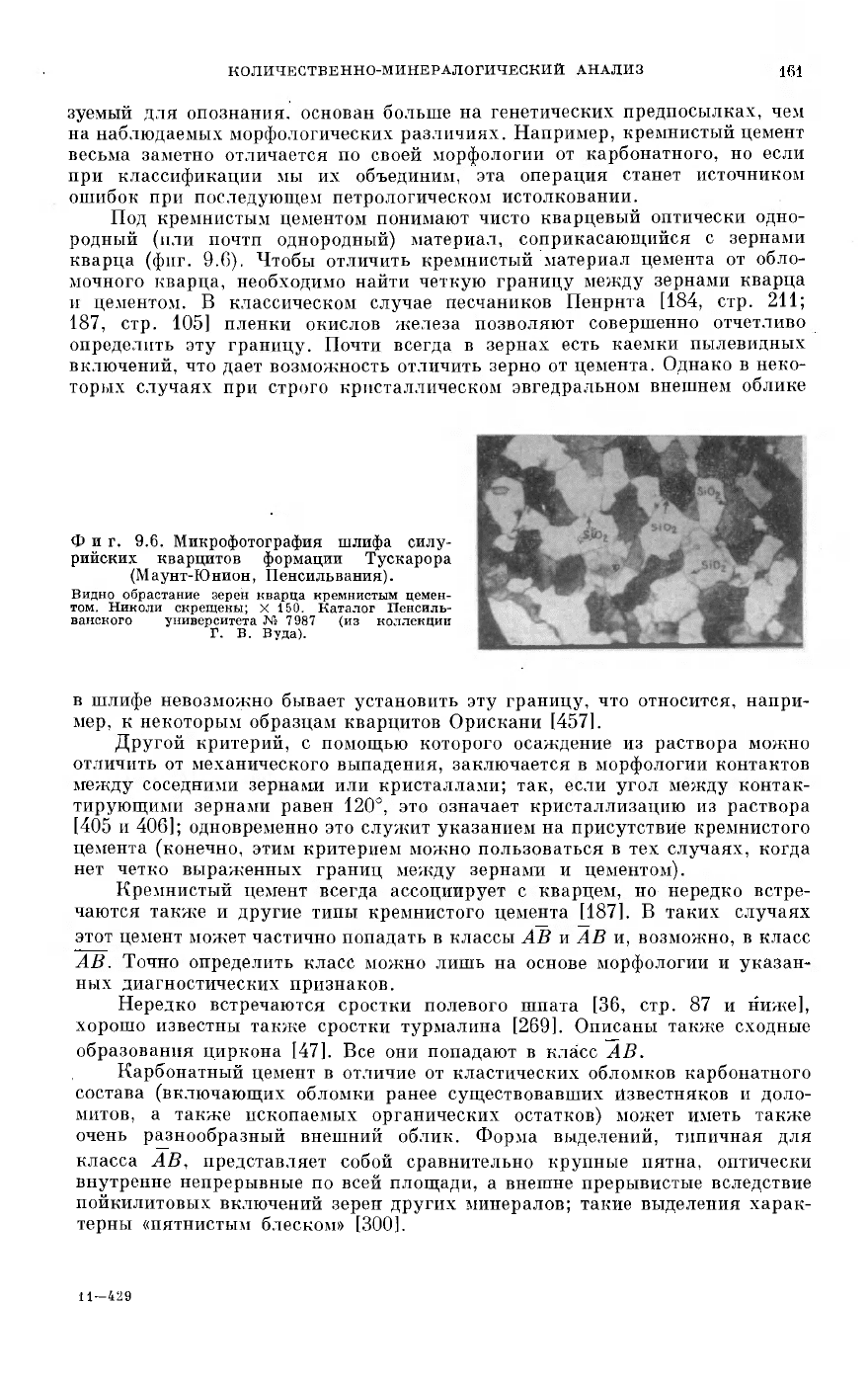

Под кремнистым цементом понимают чисто кварцевый оптически одно-

родный (пли почтп однородный) материал, соприкасающийся с зернами

кварца (фиг. 9.G). Чтобы отличить кремнистый материал цемента от обло-

мочного кварца, необходимо найти четкую границу между зернами кварца

н цементом. В классическом случае песчаников Пенрнта [184, стр. 211;

187, стр. 105] пленки окислов железа позволяют совершенно отчетливо

определить эту границу. Почти всегда в зернах есть каемки пылевидных

включений, что дает возможность отличить зерно от цемента. Однако в неко-

торых случаях при строго кристаллическом эвгедральном внешнем облике

Фиг. 9.6. Микрофотография шлифа силу-

рийских кварцитов формации Тускарора

(Маунт-Юнион, Пенсильвания).

Видно обрастание зерен кварца кремнистым цемен-

том. Николи скрещены; X 150. Каталог Пенсиль-

ванского университета № 7987 (из коллекции

Г. В. Вуда).

в шлифе невозможно бывает установить эту границу, что относится, напри-

мер, к некоторым образцам кварцитов Орискани [457].

Другой критерий, с помощью которого осаждение из раствора можно

отличить от механического выпадения, заключается в морфологии контактов

между соседними зернами или кристаллами; так, если угол между контак-

тирующими зернами равен 120°, это означает кристаллизацию из раствора

[405 и 406]; одновременно это служит указанием на присутствие кремнистого

цемента (конечно, этим критерием можно пользоваться в тех случаях, когда

нет четко выраженных границ между зернами и цементом).

Кремнистый цемент всегда ассоциирует с кварцем, но нередко встре-

чаются также и другие типы кремнистого цемента [187]. В таких случаях

этот цемент может частично попадать в классы AB и AB и, возможно, в класс

AB. Точно определить класс можно лишь на основе морфологии и указан-

ных диагностических признаков.

Нередко встречаются сростки полевого шпата [36, стр. 87 и ниже],

хорошо известны также сростки турмалина [269]. Описаны также сходные

образования циркона [47]. Все они попадают в класс АВ.

Карбонатный цемент в отличие от кластических обломков карбонатного

состава (включающих обломки ранее существовавших Известняков и доло-

митов, а также ископаемых органических остатков) может иметь также

очень разнообразный внешний облик. Форма выделений, типичная для

класса АВ, представляет собой сравнительно крупные пятна, оптически

внутренне непрерывные по всей площади, а внешне прерывистые вследствие

пойкилитовых включений зерен других минералов; такие выделения харак-

терны «пятнистым блеском» [300].

11 — 429