Филов В.А. (ред.), Курляндский Б.А. Вредные химические вещества. Азотсодержащие органические соединения

Подождите немного. Документ загружается.

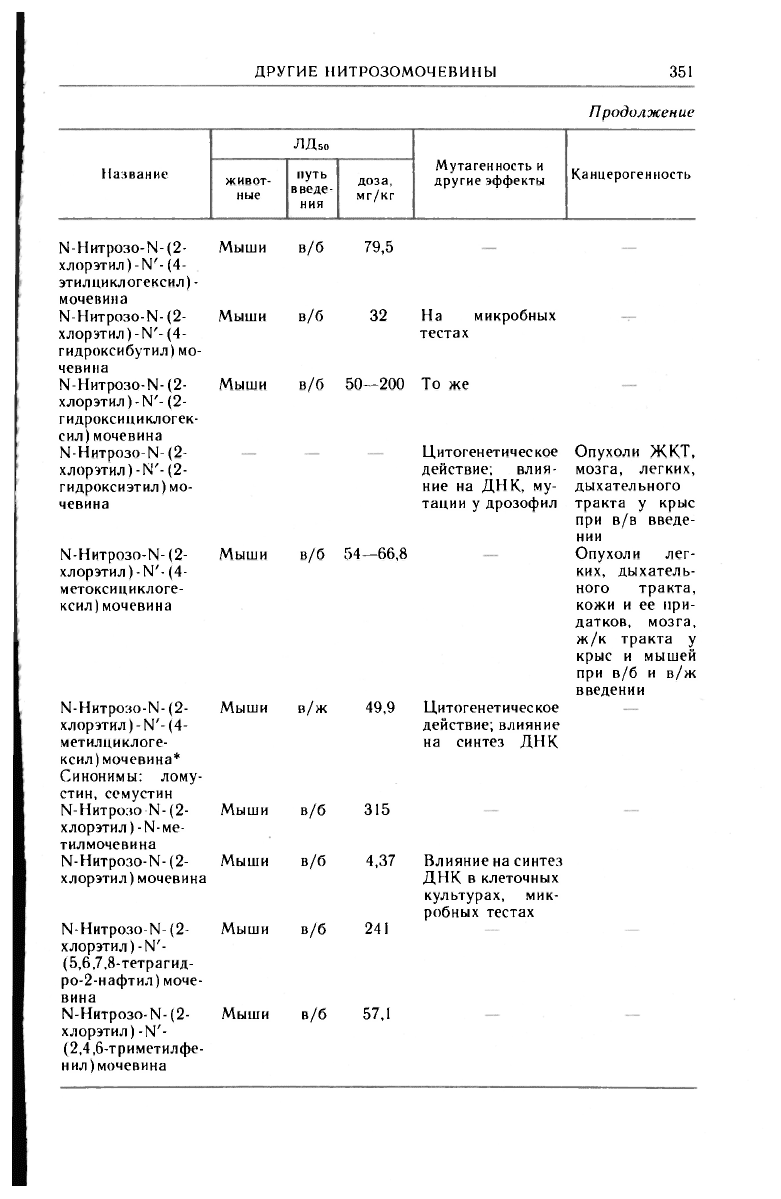

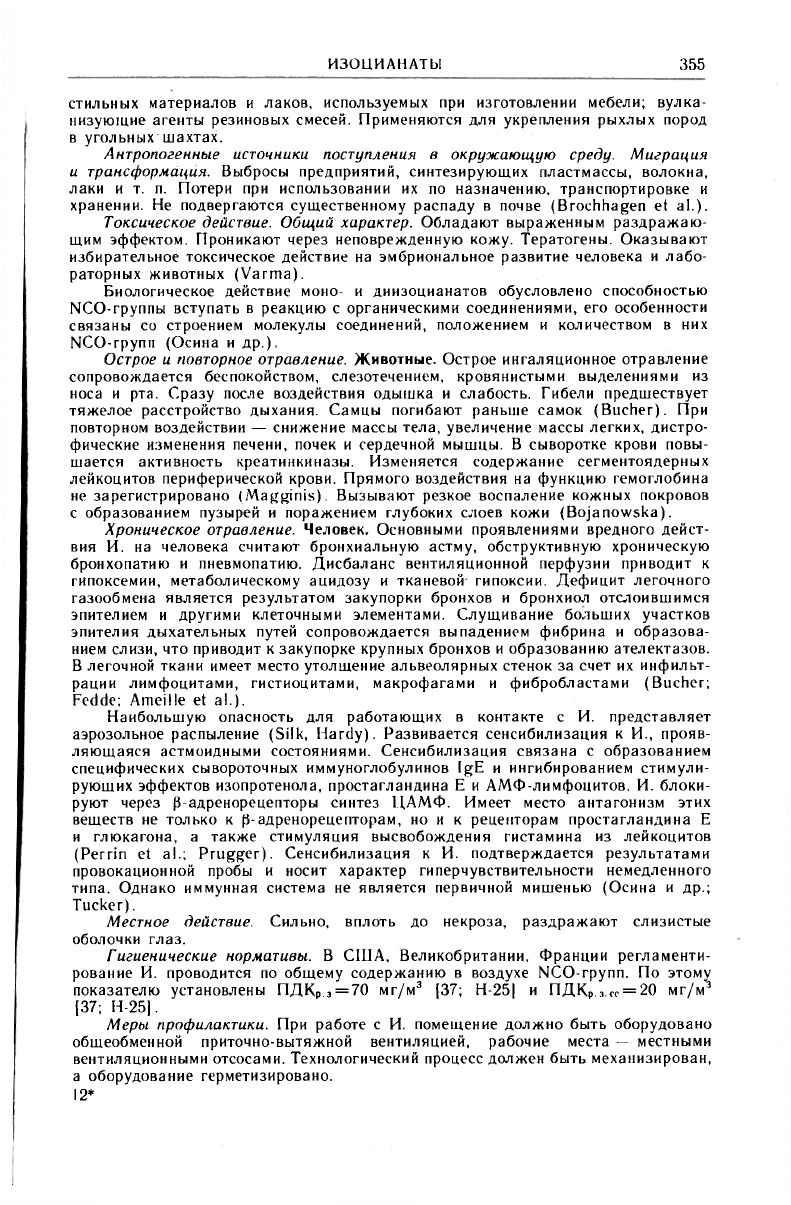

ДРУГИЕ НИТРОЗОМОЧЕВИНЫ

351

Продолжение

ЛД

5

о

Название

живот-

ные

путь

введе-

ния

доза,

мг/кг

Мутагенность и

другие эффекты

Канцерогенность

Ы-Нитрозо-Ы-(2- Мыши в/б

хлорэтил)-N'- (4-

этилциклогексил) -

мочевина

Ы-Нитрозо-Ы-(2- Мыши в/б

хлорэтил) -N'- (4-

гидроксибутил) мо-

чевина

Ы-Нитрозо-Ы-(2- Мыши

хлорэтил) -N'- (2-

гидроксициклогек-

еил)мочевина

N-HH

T

po3o-N-(2-

хлорэтил)-№-(2-

гидроксиэтил)мо-

чевина

79,5

32

На микробных

тестах

в/б 50—200 То же

N-HHTp030-N-(2- Мыши

хлорэтил)-N' (4-

метоксициклоге-

ксил)мочевина

в/б 54—66,8

N-HHTpo3o-N-(2- Мыши в/ж

хлорэтил) -N'- (4-

метилци клоге-

ксил)мочевина*

Синонимы: лому-

стин, семустин

N-HHTpo3oN-(2- Мыши в/б

хлорэтил (-N-ме-

тилмочевина

N-HnTp030-N-(2- Мыши в/б

хлорэтил) мочевина

49,9

315

4,37

241

N-HHTP030-N-(2- Мыши в/б

хлорэтил) -N'-

(5,6,7,8-тетрагид-

ро-2-нафтил) моче-

вина

N-HHTP030-N-(2- МЫШИ в/б 57,1

хлорэтил)- N'-

(2,4,6-триметилфе-

нил)мочевина

Цитогенетическое Опухоли ЖКТ,

действие; влия- мозга, легких,

ние на ДНК, му- дыхательного

тации у дрозофил тракта у крыс

при в/в введе-

нии

Опухоли лег-

ких, дыхатель-

ного тракта,

кожи и ее при-

датков, мозга,

ж/к тракта у

крыс и мышей

при в/б и в/ж

введении

Цитогенетическое

действие; влияние

на синтез ДНК

Влияние на синтез

ДНК в клеточных

культурах, мик-

робных тестах

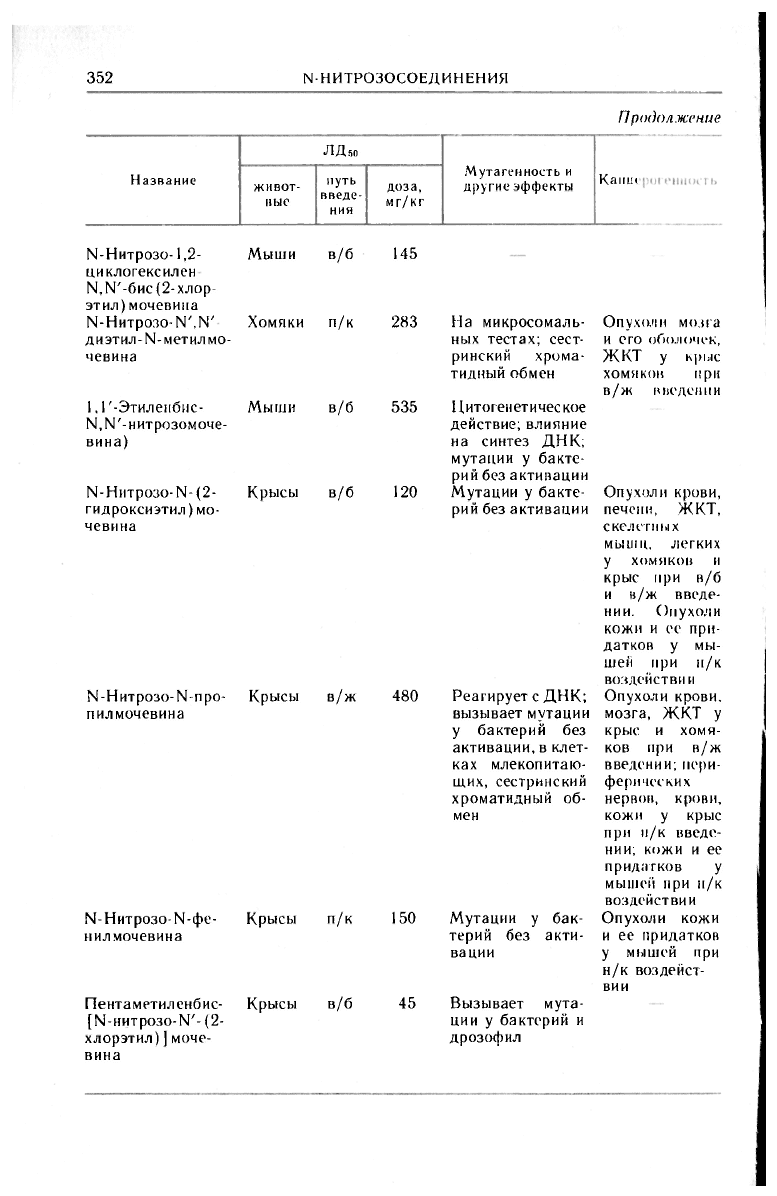

352

N-НИТРОЗОСОЕДИНЕНИЯ

Продолжение

ЛД

5

„

Название

живот-

вые

путь

введе-

ния

доза,

мг/кг

Мутагенность и

другие эффекты

Кант

N-HHTP030-1,2-

циклогексилен

N,N'-6HC(2-хлор-

этил) мочевина

N-HHTp030-N',N'

диэтил-N-метил мо-

чевина

1.1 '-Этиленбис-

N.N'-нитрозомоче-

вина)

N-HnTpo3o-N- (2-

гидроксиэтил) мо-

чевина

Мыши

в/б 145

N - H итрозо- N -

и

ро-

пилмочевина

Хомяки п/к 283

Мыши в/б

Крысы в/б

535

120

Крысы в/ж 480

N-HHTp030-N-if>e- Крысы п/к

иилмочевина

Пентаметиленбис- Крысы в/б

[N-HHTpo3o-N'- (2-

хлорэтил) j моче-

вина

На микросомаль-

ных тестах; сест-

ринский хрома-

тидный обмен

Цитогенетичес кое

действие; влияние

на синтез ДНК;

мутации у бакте-

рий без активации

Мутации у бакте-

рий без активации

Реагирует с ДНК;

вызывает мутации

у бактерий без

активации, в клет-

ках млекопитаю-

щих, сестринский

хроматидный об-

мен

150 Мутации у бак-

терий без акти-

вации

45 Вызывает мута-

ции у бактерий и

дрозофил

Опухоли мозга

и его оболочек,

ЖКТ у крыс

хомяков при

в/ж введении

Опухоли крови,

печени, ЖКТ,

скелетных

мышц, легких

у хомяков и

крыс при в/б

и в/ж введе-

нии. Опухоли

кожи и ее при-

датков у мы-

шей при н/к

воздействии

Опухоли крови,

мозга, ЖКТ у

крыс и хомя-

ков при в/ж

введении; пери-

ферических

нервов, крови,

кожи у крыс

при н/к введе-

нии; кожи и ее

придатков у

мышей при н/к

воздействии

Опухоли кожи

и ее придатков

у мышей при

н/к воздейст-

вии

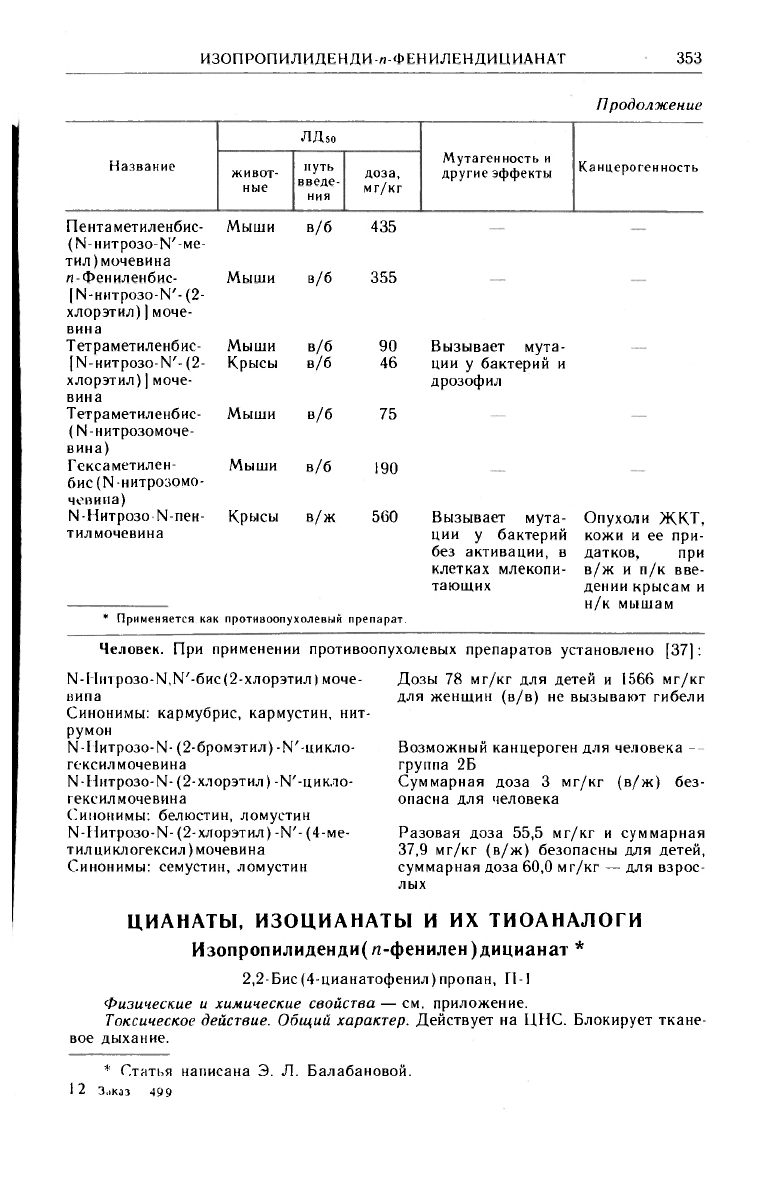

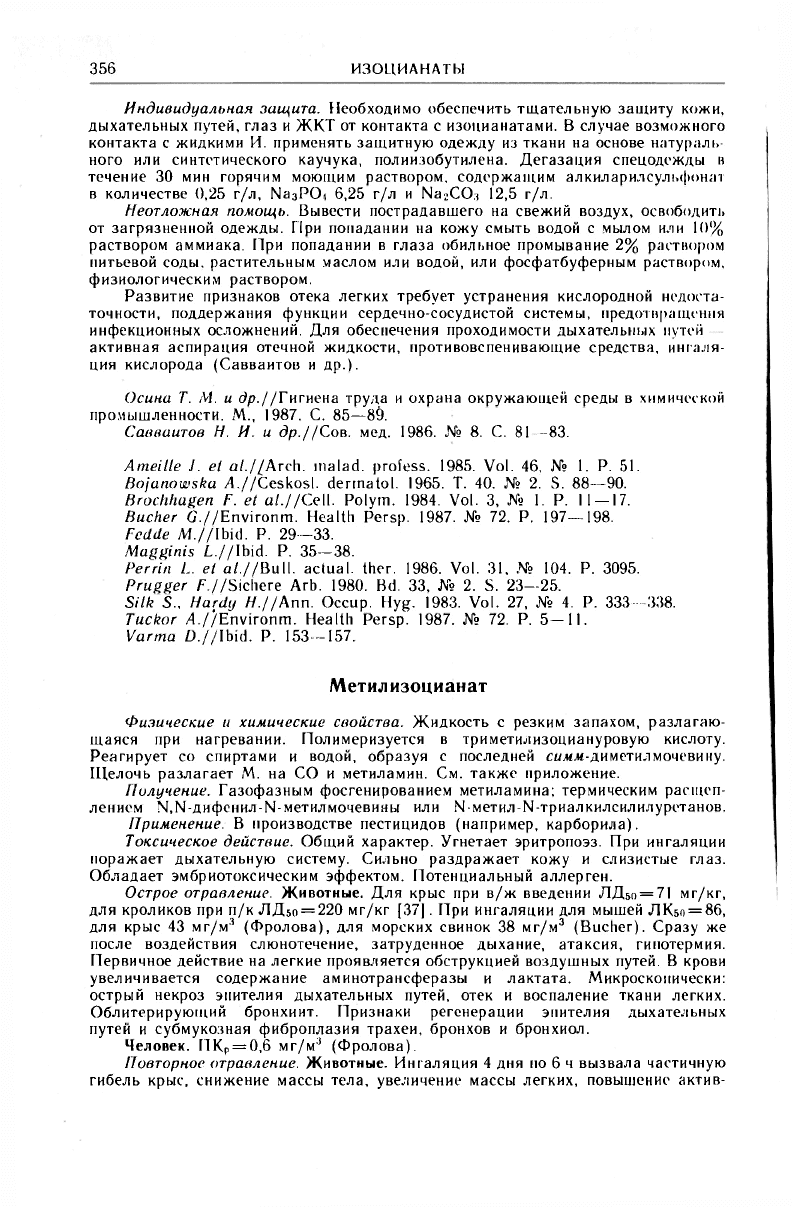

ИЗОПРОПИЛИДЕНДИ-л-ФЕНИЛЕНДИЦИАНАТ 353

Продолжение

ЛД

5

о

Название

живот-

ные

путь

введе-

ния

доза,

мг/кг

Мутагенность и

другие эффекты

Канцерогенность

Пентаметиленбис-

(!М-нитрозо-Ы'-ме-

тил)мочевина

л-Фениленбис-

|N-HHTpo3o-N'-(2-

хлорэтил)

]

моче-

вина

Тетраметиленбие-

[N-HHTp030-N'- (2-

хлорэтил) ] моче-

вина

Тетраметиленбис-

(N-нитрозомоче-

вина)

Гексаметилен-

бис(Ы-нитрозомо-

чевина)

N-HHTpo3oN-neH-

тилмочевина

Мыши

Мыши

Мыши

Крысы

Мыши

в/б

в/б

в/б

в/б

в/б

Мыши в/б

Крысы в/ж

435

355

90

46

75

190

560

Вызывает мута-

ции у бактерий и

дрозофил

Вызывает мута-

ции у бактерий

без активации, в

клетках млекопи-

тающих

* Применяется как противоопухолевый препарат.

Опухоли ЖКТ,

кожи и ее при-

датков, при

в/ж и п/к вве-

дении крысам и

н/к мышам

Человек. При применении противоопухолевых препаратов установлено [37]:

N-1 Ьпрозо-N,.N'-6nc( 2-х.порэтил) моче-

нипа

Синонимы: кармубрис, кармустин, нит-

румон

N-HnTp030-N

-

(2-бромэтил) -N'-цикло-

гексилмочевина

N-Нитрозо-N

-

(2-хлорэтил)

-

N'-цикло-

гекеилмочевина

Синонимы: белюстин, ломуетин

N

-Нитрозо-N- (2-хлорэтил) -N'- (4-ме-

тил циклогексил) мочевина

Синонимы: семустин, ломуетин

Дозы 78 мг/кг для детей и 1566 мг/кг

для женщин (в/в) не вызывают гибели

Возможный канцероген для человека -

группа 2Б

Суммарная доза 3 мг/кг (в/ж) без-

опасна для человека

Разовая доза 55,5 мг/кг и суммарная

37,9 мг/кг (в/ж) безопасны для детей,

суммарная доза 60,0 мг/кг — для взрос-

лых

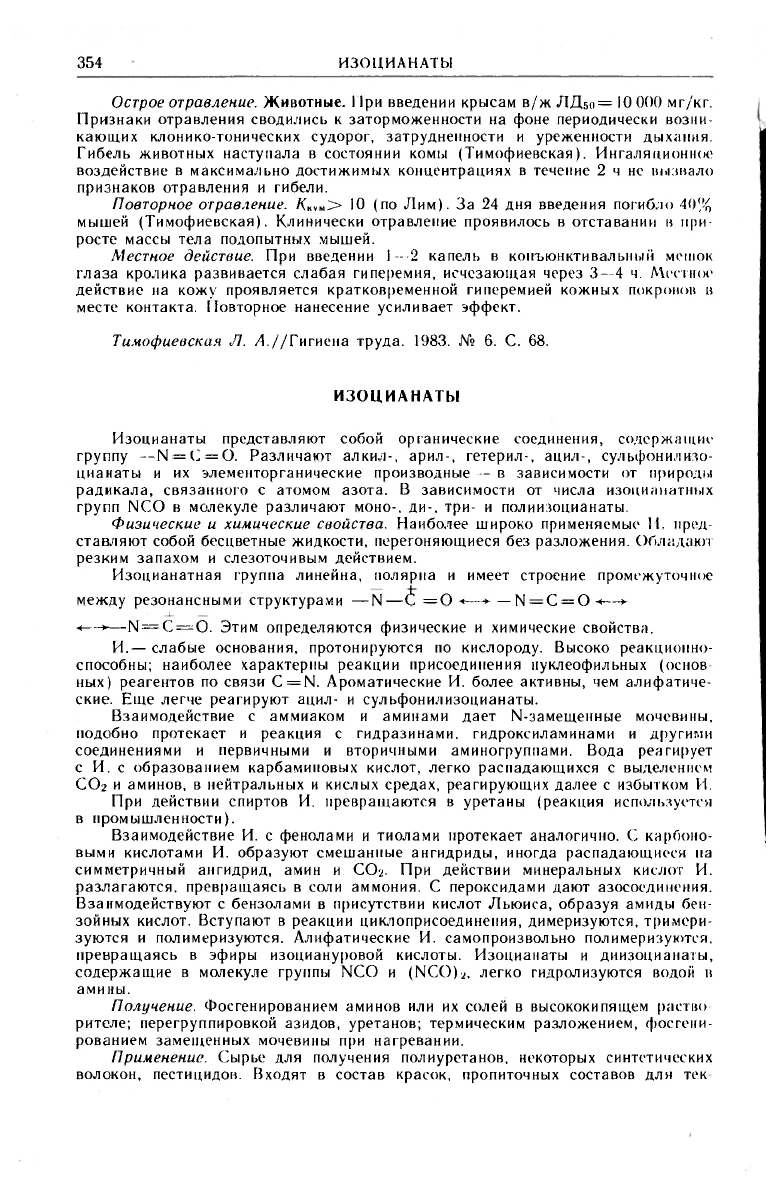

ЦИАНАТЫ, ИЗОЦИАНАТЫ И ИХ ТИОАНАЛОГИ

Изопропилиденди(п-фенилен)дицианат *

2,2-Бис (4-цианатофенил) пропан, Г1-1

Физические и химические свойства — см. приложение.

Токсическое действие. Общий характер. Действует на ЦНС. Блокирует ткане-

вое дыхание.

* Статья написана Э. Л. Балабановой.

1 2 З.жаз 499

354 ИЗОТИОЦИАНАТЫ

Острое отравление. Животные. 11ри введении крысам в/ж ЛД

5

о = 10 ООО мг/кг.

Признаки отравления сводились к заторможенности на фоне периодически возни-

кающих клонико-тонических судорог, затрудненности и уреженности дыхания.

Гибель животных наступала в состоянии комы (Тимофиевская). Ингаляционное

воздействие в максимально достижимых концентрациях в течение 2 ч не вызвало

признаков отравления и гибели.

Повторное отравление. /<

к

»м> 10 (по Лим). За 24 дня введения погибло 40%

мышей (Тимофиевская). Клинически отравление проявилось в отставании в при-

росте массы тела подопытных мышей.

Местное действие. При введении 1 2 капель в конъюнктивальный мешок

глаза кролика развивается слабая гиперемия, исчезающая через 3—4 ч. Местное

действие на кожу проявляется кратковременной гиперемией кожных покровов в

месте контакта. Повторное нанесение усиливает эффект.

Тимофиевская Л. А.//Гигиена труда. 1983. № 6. С. 68.

ИЗОЦИАНАТЫ

Изоцианаты представляют собой органические соединения, содержащие

группу —N = Cv=O. Различают алкил-, арил-, гетерил-, ацил-, сульфонилизо-

цианаты и их элементорганические производные - в зависимости от природы

радикала, связанного с атомом азота. В зависимости от числа изоцианатных

групп NCO в молекуле различают моно-, ди-, три- и полиизоцианаты.

Физические и химические свойства. Наиболее широко применяемые И. пред-

ставляют собой бесцветные жидкости, перегоняющиеся без разложения. Обладают

резким запахом и слезоточивым действием.

Изоцианатная группа линейна, полярна и имеет строение промежуточное

между резонансными структурами —N—£ =O -<—>- — N = C = O-<—>-

-<—>—N = C = O. Этим определяются физические и химические свойства.

И.— слабые основания, протонируются по кислороду. Высоко реакционно-

способны; наиболее характерны реакции присоединения пуклеофильных (основ

ных) реагентов по связи C = N. Ароматические И. более активны, чем алифатиче-

ские. Еще легче реагируют ацил- и сульфонилизоцианаты.

Взаимодействие с аммиаком и аминами дает N-замещенные мочевины,

подобно протекает и реакция с гидразинами, гидроксиламинами и другими

соединениями и первичными и вторичными аминогруппами. Вода реагирует

с И. с образованием карбаминовых кислот, легко распадающихся с выделением

CO

2

и аминов, в нейтральных и кислых средах, реагирующих далее с избытком И.

При действии спиртов И. превращаются в уретаны (реакция используется

в промышленности).

Взаимодействие И. с фенолами и тиолами протекает аналогично. С карбоно-

выми кислотами И. образуют смешанные ангидриды, иногда распадающиеся на

симметричный ангидрид, амин и CO

2

. При действии минеральных кислот И.

разлагаются, превращаясь в соли аммония. С пероксидами дают азосоединения.

Взаимодействуют с бензолами в присутствии кислот Льюиса, образуя амиды бен-

зойных кислот. Вступают в реакции циклоприсоединения, димеризуются, тримери-

зуются и полимеризуются. Алифатические И. самопроизвольно полимеризуются,

превращаясь в эфиры изоциануровой кислоты. Изоцианаты и диизоцианаты,

содержащие в молекуле группы NCO и (NCO)

2

, легко гидролизуются водой в

амины.

Получение. Фосгенированием аминов или их солей в высококипящем раство

рителе; перегруппировкой азидов, уретанов; термическим разложением, фосгени-

рованием замещенных мочевины при нагревании.

Применение. Сырье для получения полиуретанов, некоторых синтетических

волокон, пестицидов. Входят в состав красок, пропиточных составов для тек

ИЗОТИОЦИАНАТЫ

355

стильных материалов и лаков, используемых при изготовлении мебели; вулка-

низующие агенты резиновых смесей. Применяются для укрепления рыхлых пород

в угольных шахтах.

Антропогенные источники поступления в окружающую среду. Миграция

и трансформация. Выбросы предприятий, синтезирующих пластмассы, волокна,

лаки и т. п. Потери при использовании их по назначению, транспортировке и

хранении. Не подвергаются существенному распаду в почве (Brochhagen et al.).

Токсическое действие. Общий характер. Обладают выраженным раздражаю-

щим эффектом. Проникают через неповрежденную кожу. Тератогены. Оказывают

избирательное токсическое действие на эмбриональное развитие человека и лабо-

раторных животных (Varma).

Биологическое действие моно- и диизоцианатов обусловлено способностью

NCO-группы вступать в реакцию с органическими соединениями, его особенности

связаны со строением молекулы соединений, положением и количеством в них

NCO rpyrui (Осина и др.).

Острое и повторное отравление. Животные. Острое ингаляционное отравление

сопровождается беспокойством, слезотечением, кровянистыми выделениями из

носа и рта. Сразу после воздействия одышка и слабость. Гибели предшествует

тяжелое расстройство дыхания. Самцы погибают раньше самок (Bucher). При

повторном воздействии — снижение массы тела, увеличение массы легких, дистро-

фические изменения печени, почек и сердечной мышцы. В сыворотке крови повы-

шается активность креатинкиназы. Изменяется содержание сегментоядерных

лейкоцитов периферической крови. Прямого воздействия на функцию гемоглобина

не зарегистрировано (Magginis). Вызывают резкое воспаление кожных покровов

с образованием пузырей и поражением глубоких слоев кожи (Bojanowska).

Хроническое отравление. Человек. Основными проявлениями вредного дейст-

вия И. на человека считают бронхиальную астму, обструктивную хроническую

бронхопатию и пневмопатию. Дисбаланс вентиляционной перфузии приводит к

гипоксемии, метаболическому ацидозу и тканевой гипоксии. Дефицит легочного

газообмена является результатом закупорки бронхов и бронхиол отслоившимся

эпителием и другими клеточными элементами. Слущивание больших участков

эпителия дыхательных путей сопровождается выпадением фибрина и образова-

нием слизи, что приводит к закупорке крупных бронхов и образованию ателектазов.

В легочной ткани имеет место утолщение альвеолярных стенок за счет их инфильт-

рации лимфоцитами, гистиоцитами, макрофагами и фибробластами (Bucher;

Fedde; Ameille et al.).

Наибольшую опасность для работающих в контакте с И. представляет

аэрозольное распыление (Silk, Hardy). Развивается сенсибилизация к И., прояв-

ляющаяся астмоидными состояниями. Сенсибилизация связана с образованием

специфических сывороточных иммуноглобулинов IgE и ингибированием стимули-

рующих эффектов изопротенола, простагландина E и АМФ-лимфоцитов. И. блоки-

руют через p-адренорецепторы синтез ЦАМФ. Имеет место антагонизм этих

веществ не только к |5-адренорецепторам, но и к рецепторам простагландина E

и глюкагона, а также стимуляция высвобождения гистамина из лейкоцитов

(Perrin et al.; Prugger). Сенсибилизация к И. подтверждается результатами

провокационной пробы и носит характер гиперчувствительности немедленного

типа. Однако иммунная система не является первичной мишенью (Осина и др.;

Tucker).

Местное действие. Сильно, вплоть до некроза, раздражают слизистые

оболочки глаз.

Гигиенические нормативы. В США, Великобритании, Франции регламенти-

рование И. проводится по общему содержанию в воздухе NCO-групп. По этому

показателю установлены ПДКр

3

= 70 мг/м

3

[37; Н-25| и ПДКр

3

«-

= 20 мг/м

3

[37; H 25].

Меры профилактики. При работе с И. помещение должно быть оборудовано

общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, рабочие места — местными

вентиляционными отсосами. Технологический процесс должен быть механизирован,

а оборудование герметизировано.

12*

356 ИЗОТИОЦИАНАТЫ

Индивидуальная защита. Необходимо обеспечить тщательную защиту кожи,

дыхательных путей, глаз и ЖКТ от контакта с изоцианатами. В случае возможного

контакта с жидкими И. применять защитную одежду из ткани на основе натураль-

ного или синтетического каучука, полиизобутилена. Дегазация спецодежды в

течение 30 мин горячим моющим раствором, содержащим алкиларилсульфонат

в количестве 0,25 г/л, Na

3

POi 6,25 г/л и Na

2

CO

3

12,5 г/л,

Неотложная помощь. Вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить

от загрязненной одежды. При попадании на кожу смыть водой с мылом или 10%

раствором аммиака. При попадании в глаза обильное промывание 2% раствором

питьевой соды, растительным маслом или водой, или фосфатбуферным раствором,

физиологическим раствором.

Развитие признаков отека легких требует устранения кислородной недоста-

точности, поддержания функции сердечно-сосудистой системы, предотвращения

инфекционных осложнений. Для обеспечения проходимости дыхательных путей

активная аспирация отечной жидкости, противовспенивающие средства, ингаля-

ция кислорода (Савваитов и др.).

Осина Т. М. и др.//Гигиена труда и охрана окружающей среды в химической

промышленности. M., 1987. С. 85—8§.

Савваитов Н. И. и др.//Сов. мед. 1986. № 8. С. 81- 83.

Ameille J. et al.//Arch, malad. profess. 1985. Vol. 46, № 1. P. 51.

Bojanowska A//Ceskosl. dennatol. 1965. Т. 40. № 2. S. 88—90.

BrocIiIiagen F. et al.//Cell. Polym. 1984. Vol. 3, № 1. P.

11

— 17.

Bucher G.//Environm. Health Persp. 1987. № 72. P. 197—198.

Fcdde M.//Ibid. P. 29—33.

Magginis L.//Ibid. P. 35—38.

Perrin L. et al.//Bull, actual ther. 1986. Vol. 31, № 104. P. 3095.

Prugger F.//Sichere Arb. 1980. Bd. 33, № 2. S. 23—25.

Silk S.. Hardy H.//Ann. Occup. Hyg. 1983. Vol. 27, № 4. P. 333—338.

Tuckor /!.//Environm. Health Persp. 1987. № 72. P. 5—11.

Varma D.//Ibid. P. 153—157.

Метил изоцианат

Физические и химические свойства. Жидкость с резким запахом, разлагаю-

щаяся при нагревании. Полимеризуется в триметилизоциануровую кислоту.

Реагирует со спиртами и водой, образуя с последней сылл-диметилмочевину.

Щелочь разлагает М. на СО и метиламин. См. также приложение.

Получение. Газофазным фосгенированием метиламина; термическим расщеп-

лением ^^дифенил-^метилмочевины или ^метил-^триалкилсилилуретанов.

Применение. В производстве пестицидов (например, карборила).

Токсическое действие. Общий характер. Угнетает эритропоэз. При ингаляции

поражает дыхательную систему. Сильно раздражает кожу и слизистые глаз.

Обладает эмбриотоксическим эффектом. Потенциальный аллерген.

Острое отравление. Животные. Для крыс при в/ж введении ЛД5о =

71

мг/кг,

для кроликов при п/к ЛД

5

о = 220 МГ/КГ [37|. При ингаляции для мышей ЛК5о = 86,

для крыс 43 мг/м

3

(Фролова), для морских свинок 38 мг/м

3

(Bucher). Сразу же

после воздействия слюнотечение, затруденное дыхание, атаксия, гипотермия.

Первичное действие на легкие проявляется обструкцией воздушных путей. В крови

увеличивается содержание аминотрансферазы и лактата. Микроскопически:

острый некроз эпителия дыхательных путей, отек и воспаление ткани легких.

Облитерирующий бронхиит. Признаки регенерации эпителия дыхательных

путей и субмукозная фиброплазия трахеи, бронхов и бронхиол.

Человек. ПК

Р

= 0,6 мг/м

3

(Фролова).

Повторное отравление. Животные. Ингаляция 4 дня по 6 ч вызвала частичную

гибель крыс, снижение массы тела, увеличение массы легких, повышение актив-

6-ХЛОРГЕКСИЛИЗОЦИАН AT

357

ности креатинкиназы в сыворотке крови, снижение количества сегментно-ядерных

лейкоцитов и лимфоцитов, уменьшение клеточного состава костного мозга,

эритроидных предшественников и моноцитов (Alarie et al.; Sartorelly).

Человек. Возможно проявление аллергенного действия. Антитела у работаю-

щих выявлены в низких титрах у 12 из 144 обследованных (SartoreIly). Гонадо-

токсический эффект отсутствует (Schwetz). Анкетирование 3270 семей через 9 мес.

после аварии в Бхопале выявило у 43,8% женщин рождение мертвых детей

(Varma).

Гигиенические нормативы. ПДКр

3

= 0,05 мг/м

3

, пары, класс опасности 1.

Вещество с остронаправленным механизмом действия, требующее автоматического

контроля за его содержанием в воздухе; способно вызывать аллергические забо-

левания в производственных условиях [Н-29]. ОБУB

a

„

= 0,003 мг/м

3

[Н-23].

Фролова И. М.//Актуальные вопросы клинической и экспериментальной

токсикологии. Горький, 1971. С. 130—132.

Alarie G. et al.//Environm. Health Persp. 1987. № 72. P. 159—167.

Sartorelly £.//Lung. Environm. Proc. Symp. N. Y., 1982. P. 481—486.

Schwetz B.//Environm. Health Persp. 1987. № 72. P. 149—152.

См. также Изоцианаты.

Бутилизоцианат

Физические и химические свойства. Жидкость с резким запахом, реагирующая

со спиртами и водой. См. также приложение.

Получение. Фосгенированием бутиламина; разложением дибутилмочевины.

Применение. Для получения фунгицидов; в органическом синтезе.

Токсическое действие. Умеренно раздражает кожу и слизистые оболочки

глаз. Ингибирует активность холинэсгеразы сыворотки кровн. Аллерген. При в/ж

введении для мышей ЛД

5

о=150, для крыс 600, для морских свинок 250 мг/кг.

При ингаляции для мышей ЛКЙО = 680, ДЛЯ крыс 3000 мг/м

3

(Hofmann, Neutelder).

Для человека Г1К

Р

= 50 мг/м

3

.

Г игиенические нормативы. ПДК

рз

=1 мг/м

3

, пары, класс опасности 2 [Н-29].

Holmartn A.. Neufelder M.//Arch. Toxicol. 1972. Bd. 29, № 1. S. 73—84.

2-Хлорэтилизоцианат

Физические и химические свойства — см. приложение.

Токсическое действие. Поражает дыхательную и нервную систему. Сильно,

вплоть до некроза, раздражает кожу и слизистые глаз. При в/ж введении для

крыс-самок ЛД

5

о = 630, для самцов 396 мг/кг [32]. Для крыс ЛКбо = 27 мг/м

!

.

При 1000 мг/м

3

в течение 10 мин погибает половина взятых в опыт мышей (Hof-

mann, Neufelder).

Hofmann A., Neufelder Af.//Arch. Toxicol. 1972. Bd 29, № 1. S. 73—84.

6-Хлоргексил изоцианат

Физические и химические свойства — см. приложение.

Токсическое действие. Поражает дыхательную систему. Сильно раздражает

слизистые глаз и верхних дыхательных путей. Аллерген. Для мышей ЛKso =

= 69 мг/м

3

(Ломонова, Фролова), для крыс 60 мг/м

3

|37]. ПКостр по функциональ-

ным изменениям нервной системы у мышей 4,5 мг/м

3

, по раздражающему эффекту

у кроликов 10 мг/м

3

(Ломонова, Фролова).

358

ИЗОТИОЦИАНАТЫ

Повторное воздействие 30 мг/м'

1

вызвало у крыс резкий раздражающий

эффект, затруднение дыхания, истощение, гибель на 3 неделе. Микроскопи

чески: множественные гнойники в легких, эмфизема. Ежедневное воздействие

3 мг/м

3

в течение 40 дней вызвало снижение массы тела (Ломонова, Фролова).

Ломонона Г В., Фролова И. ////Гигиена труда. 1968. № 10. С. 40 44.

Фенилизоцианат

Физические и химические свойства. Жидкость с резким запахом, реагирует

с водой и спиртами. См. также приложение.

Применение. В синтезе дисперсных красителей, уретанов, гербицида фену-

рона.

Токсическое действие. Раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыха-

тельных путей. Возможно проявление аллергенных свойств (Fuchs, Valade).

При введении в/ж крысам ЛД

5

о = 940 мг/кг [37]. Острое ингаляционное воз-

действие вызывает сильное слезотечение, одышку.

Гигиенические нормативы. ПДКр

3

=0,5 мг/м

3

, пары, класс опасности 2.

Вещество с остронаправленным механизмом действия, требующее автомати-

ческого контроля за его содержанием в воздухе. Требуется специальная защита

кожи и глаз [Н-29].

Методы определения. В воздухе. Определение основано на реакции

конденсации продукта гидролиза Ф. с л-диметилбензальдегидом с образованием

окрашенного в желтый цвет продукта, который фотометрируется. Чувствитель-

ность метода 0,25 мкг в анализируемом объеме [Н-20].

Fuchs S., Valade P.//Arch, malad. profess. 1951. № 12. P. 191.

2-Гидроксифенилизоцианат

о-Гидроксифенилизоцианат

Физические и химические свойства — см. приложение.

Токсическое действие Сильно раздражает слизистые оболочки верхних дыха-

тельных путей. Аллерген. При в/ж введении кроликам ЛД

5

о = 800 мг/кг [37].

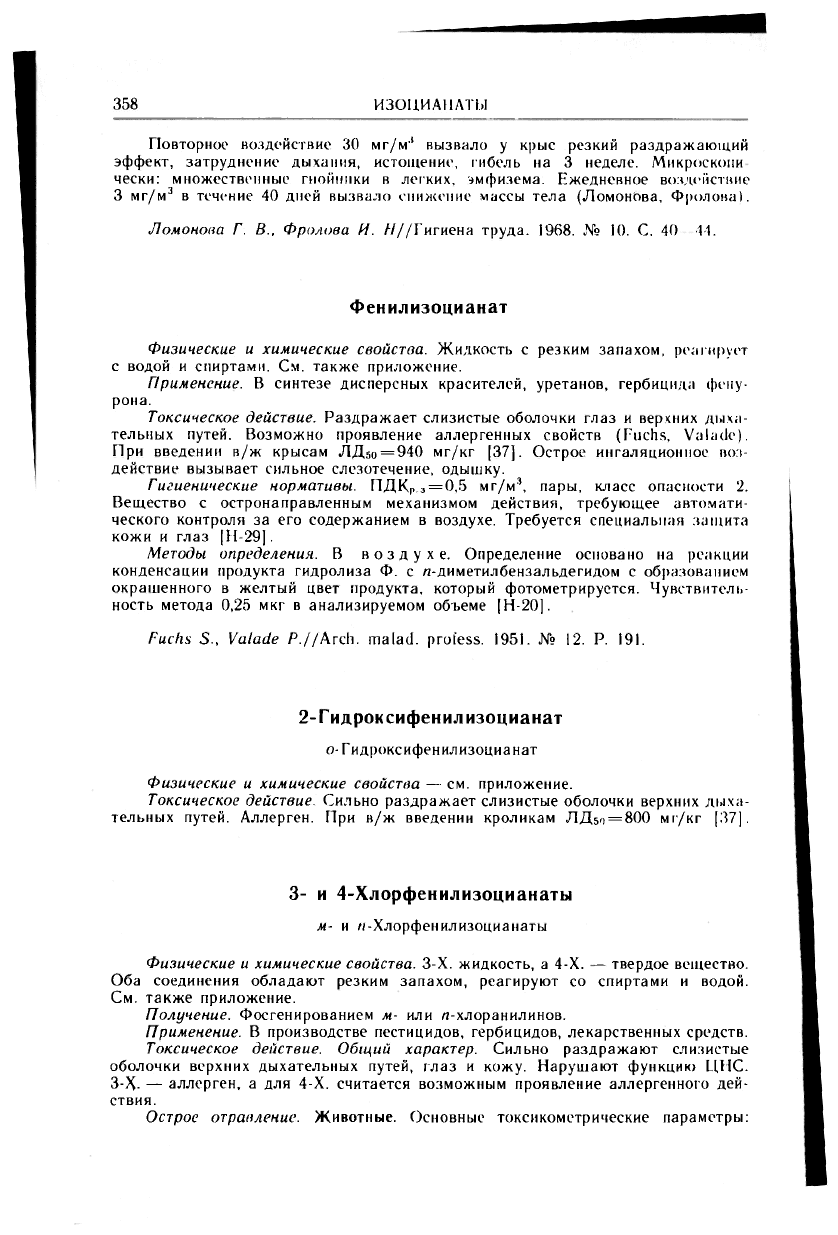

3- и 4-Хлорфенилизоцианаты

м- и я-Хлорфенилизоцианаты

Физические и химические свойства. 3-Х. жидкость, а 4-Х. — твердое вещество.

Оба соединения обладают резким запахом, реагируют со спиртами и водой.

См. также приложение.

Получение. Фосгенированием м- или я-хлоранилинов.

Применение. В производстве пестицидов, гербицидов, лекарственных средств.

Токсическое действие. Общий характер. Сильно раздражают слизистые

оболочки верхних дыхательных путей, глаз и кожу. Нарушают функцию ЦНС.

3-Х- — аллерген, а для 4-Х. считается возможным проявление аллергенного дей-

ствия.

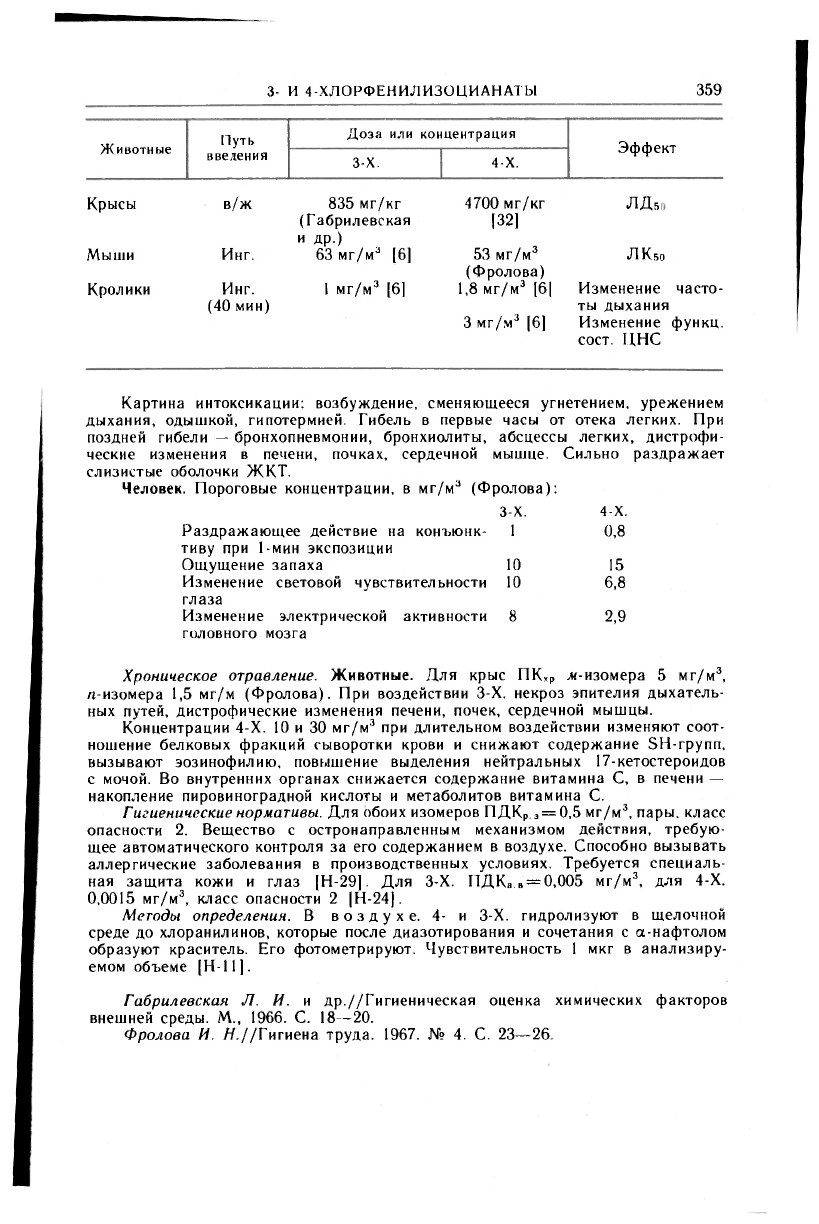

Острое отравление. Животные. Основные токснкометрические параметры:

3- И 4-ХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ

359

Животные

Путь

введения

Доза или концентрация

3-Х. 4-Х.

Эффект

Крысы

Мыши

Кролики

в/ж

Инг.

Инг.

(40 мин)

835 мг/кг

(Габрилевская

и др.)

63 мг/м

3

[6]

I мг/м

3

[6]

4700 мг/кг

132]

53 мг/м

3

(Фролова)

1,8 мг/м

3

]6|

3 мг/м

3

|6]

ЛД

5

Л K

5

O

Изменение часто-

ты дыхания

Изменение функц.

сост. ЦНС

Картина интоксикации: возбуждение, сменяющееся угнетением, урежением

дыхания, одышкой, гипотермией. Гибель в первые часы от отека легких. При

поздней гибели — бронхопневмонии, бронхиолиты, абсцессы легких, дистрофи-

ческие изменения в печени, почках, сердечной мышце. Сильно раздражает

слизистые оболочки ЖКТ.

Человек. Пороговые концентрации, в мг/м

3

(Фролова):

3-Х. 4-Х.

Раздражающее действие на конъюнк-

1

0,8

тиву при 1-мин экспозиции

Ощущение запаха

10 15

Изменение световой чувствительности 10

6,8

глаза

Изменение электрической активности

8

2,9

головного мозга

Хроническое отравление. Животные. Для крыс ПК*

Р

-«-изомера 5 мг/м

3

,

/г-изомера 1,5 мг/м (Фролова). При воздействии 3-Х. некроз эпителия дыхатель-

ных путей, дистрофические изменения печени, почек, сердечной мышцы.

Концентрации 4-Х. 10 и 30 мг/м

3

при длительном воздействии изменяют соот-

ношение белковых фракций сыворотки крови и снижают содержание SH-групп,

вызывают эозинофилию, повышение выделения нейтральных 17-кетостероидов

с мочой. Во внутренних органах снижается содержание витамина С, в печени —

накопление пировиноградной кислоты и метаболитов витамина С.

Гигиенические нормативы. Для обоих изомеров ПДК

Р 3

= 0,5 мг/м

3

, пары, класс

опасности 2. Вещество с остронаправленным механизмом действия, требую-

щее автоматического контроля за его содержанием в воздухе. Способно вызывать

аллергические заболевания в производственных условиях. Требуется специаль-

ная защита кожи и глаз [Н-29]. Для 3-Х. IlДК«

»

= 0,005 мг/м

3

, для 4-Х.

0,0015 мг/м

3

, класс опасности 2 |Н-24].

Методы определения. В воздухе. 4- и 3-Х. гидролизуют в щелочной

среде до хлоранилинов, которые после диазотирования и сочетания с а-нафтолом

образуют краситель. Его фотометрируют. Чувствительность 1 мкг в анализиру-

емом объеме [Н -11].

Габрилевская Jl. И. и др.//Гигиеническая оценка химических факторов

внешней среды. M., 1966. С. 18—20.

Фролова И. H.//Гигиена труда. 1967. № 4. С. 23—26.

360

ИЗОТИОЦИАНАТЫ

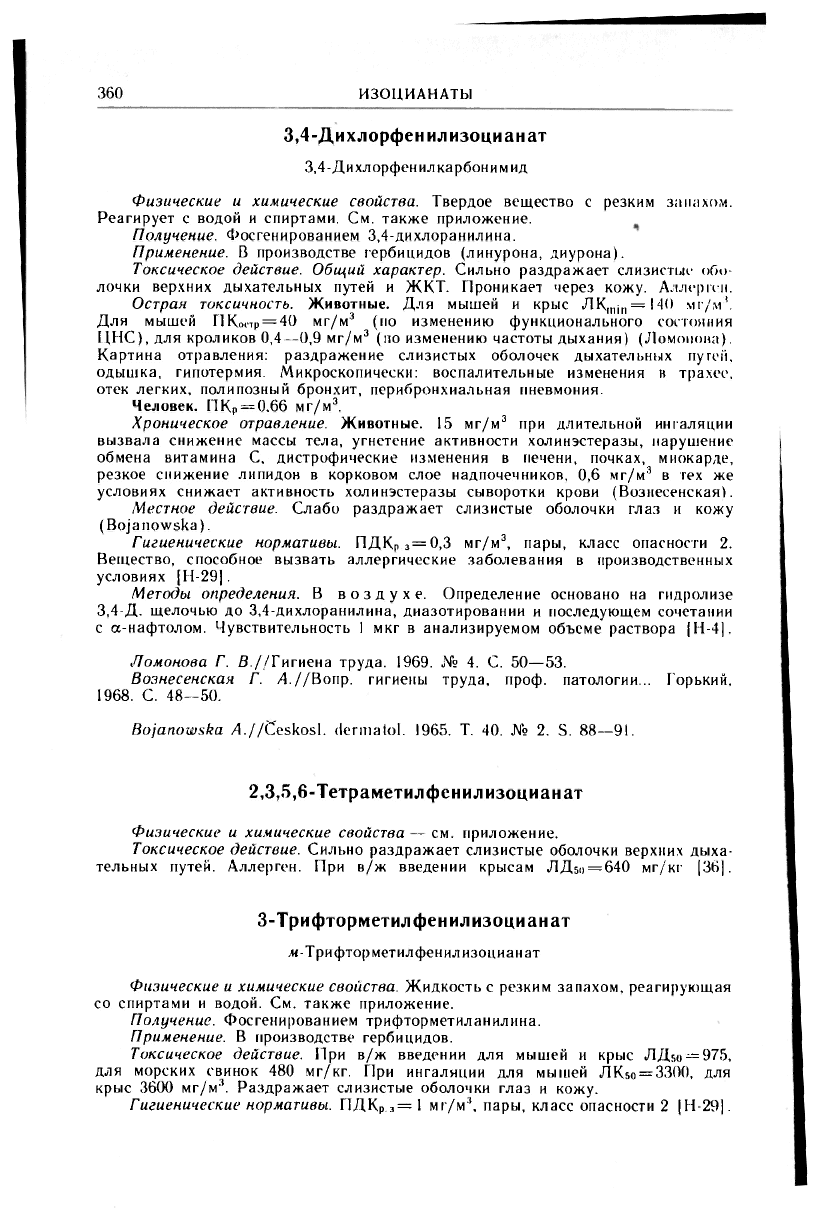

3,4-Д ихлорфенилизоцианат

3,4 - Д

и

хл орфен ил карбон

и м

ид

Физические и химические свойства. Твердое вещество с резким запахом.

Реагирует с водой и спиртами. См. также приложение.

Получение. Фосгенированием 3,4-дихлоранилина.

Применение. В производстве гербицидов (линурона, диурона).

Токсическое действие. Общий характер. Сильно раздражает слизистые обо-

лочки верхних дыхательных путей и ЖКТ. Проникает через кожу. Аллерген.

Острая токсичность. Животные. Для мышей и крыс JlK

mjn

=!40 мг/м'.

Для мышей ПКос-

тр

= 40 мг/м

3

(по изменению функционального состояния

ЦНС), для кроликов 0,4—0,9 мг/м

3

(по изменению частоты дыхания) (Ломонова).

Картина отравления: раздражение слизистых оболочек дыхательных путей,

одышка, гипотермия. Микроскопически: воспалительные изменения в трахее,

отек легких, полипозный бронхит, перибронхиальная пневмония.

Человек. HK

p

= 0.66 мг/м

3

.

Хроническое отравление. Животные. 15 мг/м

3

при длительной ингаляции

вызвала снижение массы тела, угнетение активности холинэстеразы, нарушение

обмена витамина С, дистрофические изменения в печени, почках, миокарде,

резкое снижение липидов в корковом слое надпочечников, 0,6 мг/м

3

в тех же

условиях снижает активность холинэстеразы сыворотки крови (Вознесенская).

Местное действие. Слабо раздражает слизистые оболочки глаз и кожу

(Bojanowska).

Гигиенические нормативы. ПДК

рз

= 0,3 мг/м

3

, пары, класс опасности 2.

Вещество, способное вызвать аллергические заболевания в производственных

условиях [Н-29].

Методы определения. В воздухе. Определение основано на гидролизе

3,4-Д. щелочью до 3,4-дихлоранилина, диазотировании и последующем сочетании

с а-нафтолом. Чувствительность I мкг в анализируемом объеме раствора [Н-4].

Ломонова Г. В.//Гигиена труда. 1969. № 4. С. 50—53.

Вознесенская Г. Л.//Вопр. гигиены труда, проф. патологии... Горький,

1968. С. 48—50.

Bojanowska /!.//Ceskosl. dermatol. 1965. Т. 40. № 2. S. 88—91.

2,3,5,6-Тетраметилфснилизоцианат

Физические и химические свойства — см. приложение.

Токсическое действие. Сильно раздражает слизистые оболочки верхних дыха-

тельных путей. Аллерген. При в/ж введении крысам ЛД5о = 640 мг/кг [36].

З-Трифторметилфенилизоцианат

.и-Трифторметилфенилизоцианат

Физические и химические свойства. Жидкость с резким запахом, реагирующая

со спиртами и водой. См. также приложение.

Получение. Фосгенированием трифторметиланилина.

Применение. В производстве гербицидов.

Токсическое действие. При в/ж введении для мышей и крыс ЛД5« = 975,

для морских свинок 480 мг/кг. При ингаляции для мышей ЛК5о = 33(Ю, для

крыс 3600 мг/м

3

. Раздражает слизистые оболочки глаз и кожу.

Гигиенические нормативы. ПДК

Р 3

=

1

мг/м

3

, пары, класс опасности 2 |Н-29].