Филов В.А. (ред.), Курляндский Б.А. Вредные химические вещества. Азотсодержащие органические соединения

Подождите немного. Документ загружается.

АНИЛИН IOi

на слабый раздражитель, фазовые состояния). А. в дозе 0,02 мг/кг через 1,5 мес.

с начала воздействия вызывал угнетение активности каталазы. Функциональные

сдвиги высшей нервной деятельности появлялись спустя 3—4 мес. и были менее

выраженными, чем при более высоких дозах. Дозы 0,005 и 0,001 мг/кг недействую-

щие по критерию условно-рефлекторной деятельности (Купер, Озерова).

Затравка крыс и кроликов 100 мг/кг А. п/к 3 раза в нед. в течение 4 мес.

удлиняет время свертывания крови, снижает содержание в плазме фибриногена

и активность VII фактора, удлиняет протромбиновое время. У кроликов при

более раннем снижении активности показателей протромбинового комплекса

имело место стойкое снижение фибринолитической активности (Воскобойникова).

Введение в/ж крысам в течение 3 мес. 2 раза в неделю 100 мг/кг А. снижало

уровень адреналина в надпочечниках (27 мкг в опыте, 56 мкг в контроле).

В пучковой и в клубочковой зоне надпочечников избыток липидов в первые

2 мес. с неравномерной насыщенностью ими в конце воздействия (данные автора).

У отдельных кроликов развиваются нарушения углеводного обмена по типу

скрытой недостаточности инсулярного аппарата поджелудочной железы с измене-

ниями показателей пробы с двойной сахарной нагрузкой (Василенко и др.).

При длительном пероральном воздействии А. в концентрациях, равных 100

и 10 ПДКв, снижалась неспецифическая противоопухолевая резистентность самцов

крыс по отношению к прививаемой опухоли С-45 (Меркурьева, Намазбаева).

Ингаляционное воздействие А. на крыс (3 мг/м', 5 мес., 4 ч ежедневно 5 раз

в нед.) вызывало в первые 2 мес. сульфгемоглобинемию (0,45—0,39%) в сочета-

нии с появлением телец Гейнца (2,0 2,8%), повышение кислотоустойчивости

эритроцитов спустя 3 мес. Удлинялось также время свертывания (83—90 сек

н опыте, 58—70 сек в контроле), снижалось содержание фибриногена в плазме

(13,7—16,2 мг/мл в опыте 18,7—20,1 мг/мл в контроле), угнеталась активность

VII фактора. Отмечена копропорфиринурия, падение массы тела на фоне относи-

тельно стойкой л-аминофенолурии. По окончании затравки падение уровня

SH-rpyriri сыворотки, гипопротеинемия с диспротеинемией, дефицит витамина С

в селезенке. Во внутренних органах расстройство кровообращения и нарушения

трофики. В легких — эмфизема и атрофия отдельных участков эпителия бронхов,

в почках вакуолизация эпителия извитых канальцев, в печени—дистрофия

цитоплазмы гепатоцитов, в сердце — стаз в отдельных межмышечных капиллярах.

Морфологические изменения сохранялись спустя месяц после прекращения за-

травки. У отдельных крыс ингаляция 0,3 мг/м' А. в аналогичных условиях вызыва-

ла появление единичных телец Гейнца, усиление регенерации красной крови.

Отмечались эпизодические изменения уровня фибриногена, однократное угнетение

активности VII фактора, n-аминофенолурия наблюдалась в первый месяц

затравки. На втором и пятом месяцах зарегистрировано повышение нервно-

мышечной возбудимости. Изменения внутренних органов восстанавливались после

прекращения затравки (4|. Концентрация 0,3 мг/м

3

оценена как Г1К«

Р

. Кругло-

суточное вдыхание 3,0 мг/м

3

и 0,3 мг/м' А. крысами вызывало снижение уровня

Hb и числа эритроцитов, анизоцитоз, пойкилоцитоз, анизохромию и ретикулоцитоз,

более выраженные при действии 3 мг/м

3

. Гематологические показатели норма-

лизовались через 20 дней после окончания затравки. Концентрации 0,03 мг/м

3

и 0,1 мг/м

3

оценены как недействующие (Ткачев; Макарьян).

Человек. Как правило, отравления А. имеют профессиональное происхожде-

ние. Наиболее характерными признаками служат изменения красной крови типа

анемии, имеющей гипохромный характер, в отличие от гиперхромного характера

при остром отравлении. Признаки поражения красной крови аналогичны таковым

при остром отравлении, но менее выражены (повышение уровня метгемоглобина,

тельца Гейнца, падение кислородной емкости крови, усиление процессов регене-

рации в сфере эритропоэза). При длительном производственном контакте с А.

при концентрации 1,3—2,75 мг/м

3

у половины работающих диагностированы

вегето-сосудисгая дистония или неврастения. Выявлены нарушения безусловных

рефлексов, вибрационной чувствительности, вегетативные расстройства, изменения

височного давления. Со стороны периферической крови повышение содержания

MtHb до 2,76 и 3,79% (в контроле 1,42%), сульфгемоглобинемия (>0,3%)

102

ПЕРВИЧНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ

у 20% работающих (в контроле отсутствовала), увеличение числа ретикулоцитов

до 8%

0

(6%о у контрольных лиц), тромбоцитопении до 157—163 тыс/мм' (при

178 тыс/мм' в контроле) и лейкоцитоза. В моче возрастало содержание уробили

новых тел до 2,2 мг% (1,3 мг% в контроле); уробилинурия гемолитического

происхождения. Менялись показатели свертывания крови: снижение протромбиио-

вого индекса до 78% (в контроле 84%), активности VIl фактора до 57% (84%

в контроле), усиливалась фибринолитическая активность до 25% (10% в контро-

ле). Содержание л-аминофенола в моче рабочих в среднем превышало контрольный

уровень примерно в 10 раз (17,1-16,8 мкг/мл). От начала рабочей смены к мо-

менту ее окончания уровень я-аминофенола возрастал в 5 раз, оставаясь выше,

чем в контроле, и после выходных дней к началу рабочей недели (4]. У четырех

мужчин, работающих в течение 4—9 лет в контакте с А., выявлены признаки

цитогенетического воздействия в виде увеличенного количества анеуплоидпых

клеток, повышенной частоты структурного нарушения хромосом и количества

ацентрических фрагментов. У одного обследованного обнаружены кольцевые хро-

мосомы и их перегруппировка. Специфичность этих изменений не доказана

(Serban et al.).

Местное действие. Однократное нанесение н/к кошкам и кроликам вызывает

спустя 3—5 ч местную реакцию в виде шелушения и образования корочек.

В отдельных случаях появляются язвочки. Спустя 15—20 сут кожа нормализуется,

шерстный покров восстанавливается (Кондрашов).

Хемобиокинетика. Пары с одинаковой скоростью поступают в организм через

дыхательные пути и неповрежденную кожу (Кондрашов). Всасысывание

жидкого А. через кожу происходит в 1000 раз быстрее, чем всасывание паров (21].

Скорость всасывания чистого А. через кожу человека 3 мг/см

2

/ч. Скорость

всасывания 1 -2% водных растворов через кожу колеблется от 0,2 до 1,22 мг/см'/ч

(Baranowska-Dutkiewicz). По другим данным различные участки кожи человека

по способности всасывать А. различаются в 100 раз (Гостинский). Резорбция

паров А. через легкие у добровольцев при концентрации его в камере 8,5—28 мкг/л

в течение 5 ч ос

i

авалась постоянной. Поглощенная доза А., с учетом выделившегося

с мочой л-аминофенола, колебалась в пределах 88,6—94,3%. Количество выделив-

шегося с выдыхаемым воздухом А. не превышало 0,25% (Dutkiewicz). В ЖКТ

более половины А. всасывается из тонкого кишечника.

Метаболизм А. протекает, в основном, в эндоплазматическом ретикулуме

печеночных клеток. В первой* фазе происходит гидроксилирование бензольного

кольца с образованием изомерных аминофенолов и N-гидроксилирование. Во

второй фазе продукты гидроксилирования конъюгируют с глюкуроновой, серной,

уксусной кислотами и цистеином, образуя соединения, выделяющиеся с мочой

[17]. При перфузии А. через печень главным метаболитом является N-глюкуронид

(33% от дозы А.), меньшая часть превращается в конъюгат л-аминофенола

(13%), выделяющийся с желчью. Изолированные гепатоциты в присутствии ани-

лина продуцируют фенилгидроксиламин и нитрозобензол (Blaa boer et al.). Реак-

ция конъюгации при метаболизме А. осуществляется также в тонком кишечнике

(Turner et al.).

Соотношение основных конечных метаболитов А. зависит от вида животных

и введенной дозы. У человека, кролика и крысы главным метаболитом является

связанный л-аминофенол. Основным межвидовым различием в метаболизме А.

служит соотношение п- и о-изомеров аминофенола, выделяющихся с мочой в виде

конъюгатов. При введении в/ж 100 -500 мг/кг А. соотношение л-аминофенола

и его о

:

изомера составило у морских свинок II, у хомяков — 10, у кроликов 6,

у самцов крыс — 6, самок крыс — 2,5, у мышей — 3, у собак и кошек 0,5 0,4.

Основной путь выведения метаболитов А. — через почки. Введенный кроликам

в/ж А. (200 мг/кг) выделяется с мочой (80%) в виде конъюгатов л-аминофенола

(55%), о-аминофенола (10%), л-аминофенола (0,1%), N-фенилглюкоронида

(6%), фенилсульфаминовой кислоты (8%), ацетиланилина (0,2%) и свободного

анилина (3,5%). С калом выделяются следы метаболитов; с выдыхаемым воздухом

А. практически не выделяется. Выделение А. из организма, независимо от пути

поступления, происходит (до 89 98%) за 24 ч как у людей, так и у животных

АНИЛИН

IOi

(Dutkiewicz; Kao et al.). Период полувыведения А. из организма составляет

3,5 ч (Piotrowski). Выделение А. в виде я-аминофенола наступает через 4—6 ч

после поступления его в организм (Watanabe et al.; Baranowska-Dutkiewicz).

Выведение я-аминофенола с мочой положено в основу теста экспозиции и

биологического мониторинга для учета интенсивности суммарного (через легкие

и кожу) поступления А. Так, в ЧСФР предел содержания я-аминофенола в моче

при воздействии А. установлен на уровне 350 мкмоль/л или 25 мкмоль/мкмоль

креатинина (Уланова и др.).

Гигиенические нормативы. ПДК

Р 3

= 0,1 мг/м'\ пары, класс опасности 2,

требует защиты кожи |Н-29|; ПДK

a

. = 0,05 мг/м

3

; ПДК

а В

сс

= 0,03 мг/м

3

,

класс опасности 2 [Н-24J; ПДК

В

= 0,1 мг/л (с.-т.), класс опасности 2 [Н-28];

ПДКрх = 0,001 мг/л [Н-26а].

Предельно допустимый уровень выделения А. из строительных полимерных

материалов составляет 0,03 мг/м

3

(утв. МЗ СССР № 936—71, 24 сентября 1971).

Методы определения. В воздухе рабочей зоны фотометри-

чески, метод основан на образовании индофенола, имеющего синюю окраску,

или на взаимодействии А. с активным хлором (источником которого служит

хлорамин) в присутствии фенола,

).

= 660 нм. Чувствительность метода 0,5 мкг

в анализируемом растворе. Диапазон измеряемых концентраций 0,06—0,6 мг/м

3

.

Определению мешают аммиак, я-анизидин, я-фенилендиамин, толуидины [14, 22|.

Фотометрический метод определения анилина в присутствии фенилизоцианата

основан на реакции А. с я-диметиламинобензальдегидом с использованием в ка-

честве поглотительной жидкости 1% раствора аммиака,

),

= 430-450 нм. Чувстви-

тельность метода 0,25 мкг в анализируемом объеме. Диапазон измеряемых

концентраций 0,03—0,6 мг/м

3

(Ярым-Агаева, Путилина).

В атмосферном воздухе А. определяют специфическим газохромато-

графическим методом. Диапазон измеряемых концентраций 0,04 -8,8 мг/м

3

при

точности определения ±9,1% [14]. Определению не мешают ароматические

амины и аммиак. Для определения микроконцентраций А. в воздухе рабочих поме-

щений и в атмосферном воздухе разработан метод, основанный на реакции диазо-

тирования и азосочетания с (5-нафтолом в щелочной среде, с последующим

фотометрированием при ). = 500—510 нм. Чувствительность метода 0,1 -0,2 мкг/мл.

Спектрофотометрический метод определения микрЬконцентраций А. в атмо-

сферном Ъоздухе основан на взаимодействии А. с я-диметиламинобензальдегидом

в уксусной кислоте. Определение производится при

).

= 440—445 нм. Чувствитель-

ность метода 0,03 -0,06 мкг/мл (Домшлак). В воде водоемов А. определяют

с помощью фотометрического метода (). = 500—560 нм), основанного на диазо-

тировании А. и азосочетании с натриевой солью 2-нафтол-3,6-сульфокислоты

и образованием красителя Пунцового T (Новиков и др.). Чувствительность

0,1 мг/л. Определению мешают первичные ароматические амины и другие вещества,

которые диазотируются в этих условиях.

В сточных водах А. предложено определять фотометрическим методом,

чувствительность которого 0,5 мкг/г, точность ±10%. Определению не мешает

я-хлоранилин (Зозуля, Николаева). При содержании А. (и других ароматических

аминов) в сточных водах в концентрации выше 50 мг/л определение проводится

методом, основанным на реакции А. с бромом (в составе раствора бромид-

бромата калия). По окончании бромирования к раствору добавляют иодид калия

и оттитровывают выделившийся иод тиосульфатом.

Определение основного метаболита А.— я-аминофенола в моче проводится

методом ТСХ, позволяющим определять его в смеси с толуолом. Чувствительность

метода 5 мкг/мл (Bieniek et al.).

Колориметрический метод основан на экстракции я-аминофенола из мочи

бутанолом в щелочной среде; добавление <х-нафтола вызывает синее окрашивание.

Чувствительность 1 мкг/мл, точность ±10% [8].

Меры профилактики и индивидуальная защита. Для предупреждения вред-

ного действия А. на работающих с целью исключения контакта с ним необходимы

герметизация оборудования и коммуникаций, комплексная механизация и автома-

тизация технологического процесса, размещение аппаратов по возможности на

104 ПЕРВИЧНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ

открытых площадках и очистка отходящих газов, содержащих А., перед выбросом

их в атмосферу. Для предотвращения загазованности рабочих помещений пара-

ми А. требуется установка вентиляционных систем с соответствующей кратностью

воздухообмена. Должны соблюдаться меры предосторожности против переполнения

емкостей и хранилищ путем установки уровнемеров с сигнальными устройствами,

благодаря которым при заполнении емкостей до критического уровня подаются

звуковой и световой сигналы. Ректификационные колонны в производстве Л.

должны иметь емкости аварийного опорожнения. При перекачке жидкого А.

применяются бессальниковые и погружные насосы. Пары А., которые неизбежно

выделяются на стадиях хранения, заполнения цистерн и хранилищ, при работе

вакуум-насосов направляются на угольную адсорбцию. При вводе в строй новых

мощностей по производству А. вместо периодической дистилляции А., требующей

ручного труда, внедряют непрерывную дистилляцию, которая позволяет пол-

ностью автоматизировать производственный процесс. Отходы производства Л.

в виде кубовых остатков, содержащих А. в количестве 0,1%, подлежат биохими-

ческой очистке. Весьма эффективна очистка промстоков в производстве краси-

телей от ароматических соединений, в том числе от А., с помощью микроорганиз-

мов — бактерий из рода Pseudomonas aeruginosa и Bacillus polymyxa, что

обеспечивает от 77 до 93% очистки. При совместном применении обоих видов

бактерий эффективность очистки повышается до 96% (Быкова и др.). Предложе-

но также обрабатывать содержащие А. сточные воды формалином в присутствии

порошкообразного сорбента (активной глины) с осаждением на нем образующе-

гося полиамина |16]. Большую роль в профилактике загрязнения воды А.

играют водоохранные мероприятия. Например, подключение шлаконакопителя

в производстве А. к общезаводскому накопителю, а затем к районным биологи-

ческим очистным сооружениям позволило снизить концентрацию А. в водоеме

(Домшлак).

Меры индивидуальной защиты работающих с А. должны предусматривать

защиту кожи и органов дыхания. В целях защиты кожных покровов предусмотрены

спецодежда, белье, защитные перчатки и герметичные очки. При этом должна

быть обеспечена ежедневная смена спецодежды и нательного белья, чистый

комплект которых в качестве запасного на всю смену должен обязательно хра-

ниться в цехе. Рекомендуется оборудование кабины аварийного душа вблизи

рабочих мест. Для защиты органов дыхания в аварийных ситуациях при ремонте

оборудования применяют промышленный фильтрующий противогаз марки А. При

работе внутри аппаратов и емкостей используют гидрокостюм и шланговый или

изолирующий противогаз. При попадании жидкого А. на кожу или спецодежду и

обувь нужно тут же снять с себя все загрязненное и тщательно вымыться

водой. Участки кожи, на которые попал А., следует вымыть 3—4% уксусной

кислотой, а затем водой с мылом. Работающие с А. подвергаются периодическим

медосмотрам 1 раз в год согласно приказу МЗ СССР № 555, в соответствии

с которым их обследует терапевт и невропатолог, проводится анализ крови

с определением помимо обычной гемограммы, MtHb, телец Гейнца и ретикулоци-

тов. Кроме этого, определяется билирубин крови и органоспецифический фермент

Ф1ФА.

Противопоказанием к приему на работу (помимо общего списка — приказ

№ 555), требующую контакта с А., служит содержание Hb менее 130 г/л у мужчин

и 120 г/л у женщин, выраженная вегетативная дисфункция, хронические заболе-

вания желудка и печени, хронические заболевания переднего отдела глаз (век,

конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей), аллергические заболевания,

шизофрения и другие эндогенные психозы. Работающие с А. обеспечиваются

спецпитанием с обязательным включением в рационы творога и витаминов в повы-

шенных дозах (Закс и др.). При этом следует учитывать, что С-витаминная

обеспеченность у женщин ниже, чем у мужчин (Жиляев).

Неотложная помощь и лечение. При отравлении А. через дыхатель-

ные пути пострадавшего следует переместить на свежий воздух и обеспечить

вдыхание кислорода до уменьшения цианоза. В тяжелых случаях показано

искусственное дыхание. При попадании А. в желудок дают выпить 2 столовые

АНИЛИН

IOi

ложки активированного угля в стакане воды, обильно промывают желудок,

в конце промывания вводят 150 мл вазелинового масла или дают солевое слаби-

тельное. Касторовое масло противопоказано.

В первые часы тяжелого острого отравления (если АД не понижено) осущест-

вляют обменные переливания крови (сначала кровопускание, а затем введение

кровозаменителей и крови), показан гемодиализ, в последующем форсированный

диурез, перитонеальный диализ [15].

Для снижения содержания MtHb в крови вводят в/в 25—50 мл 1% раствора

метиленового синего или хромосмона (1% раствор метиленового синего в

25% растворе глюкозы), 50—100 мл 30% раствора тиосульфата натрия, 50—60 мл

5% раствора аскорбиновой кислоты в сутки. Вводят 600 мкг витамина Bi

2

в/м.

При почечной недостаточности применяют паранефральную новокаиновую блокаду

и в/в глюкозо-новокаиновую смесь (30 мл 2% раствора глюкозы, 50 мл

40% раствора глюкозы и 30 мл 2% раствора новокаина). В случае развития гепа-

тита рекомендуется диета, богатая белками и углеводами, глюкоза, витамины,

диатермия на область печени. Строго запрещается употреблять алкоголь [ 12).

Ахматова М. А., Еркова А. И.. Коваль Ю. Ф.//Гигиена труда. 1982. № 10.

С. 55—57.

Беркман Б. Е. Промышленный синтез ароматических нитросоединений и

аминов. M.: Химия, 1964. 344 с.

Булочникова Е. К.. Пиртахия Н. В.// Гигиена и санитария. 1900. № 1.

С. 13—16.

Быкова С. П., Удод В. M.. Ливке В. /!.//Микробиологический журнал. 1981.

Т. 43. С. 445—447.

Вайсман Я. И., Зайцев Е. В., Михайлов А. В.// Гигиена труда. 1988. № 12.

С. 7- 10.

Василенко Н. M., Островская И. С., Кривицкая Г. Л.//1П Всесоюзная конфе-

ренция «Эндокринная система и вредные факторы внешней среды». 8—10 сентября

1987 г. Тезисы докладов. Самаркандский мединститут. Л., 1987. С. 44.

Вердеревская И. С.//Науч. тр. Рязан. мед. ин-та. Рязань, 1972. Т. 43. С. 43—44.

Войтенко Г. H.//Фарм. и токсик.: Респ. межвед. сб. Киев, 1970. Вып. 5.

С. 178—182.

Волкова 3. А.// Гигиена труда. 1958. № 4. С. 30—36.

Воскобойникова Н. А. Состояние свертывающей системы крови при воз-

действии ароматических амино- и нитросоединений: Автореф. дис. ... канд. мед.

наук/Харьковский мед. ин-т. Харьков, 1970. 20 с.

Гизатуллина И. С. Материалы к выявлению кумулятивных свойств промышлен-

ных ядов на пороговом уровне для оценки их токсичности ускоренным способом:

Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Уфа, 1973. 23 с.

Гостинский В. Д.//Гигиена труда. 1980. № 6. С. 42—44.

Домшлак М. Г. Анилин. Серия: Научные обзоры советской литературы по

токсичности и опасности химических соединений/Под ред. Измерова Н. Ф. M.:

Центр международных проектов ГКНТ, 1981. 19 с.

Жиляев Н. С.//Труды Пермского мед. ин-та. Пермь, 1970. Т. 92. С. 44—45.

Закабунина М. С.//Фармакология и токсикология, 1953. Т. 16, № 2.

С. 40—42.

Закс А. С., Работникова Л. В.// Гигиена труда. 1977. № 7. С. 51.

Заугольников С. Д., Предтеченский М. Б.//Гигиена труда. 1967. № 9.

С. 49—50.

Зозуля A. H., Николаева Н. //.//Каталитическое жидкофазное восстановле-

ние ароматических нитросоединений. Л.: Химия, 1969. Вып. 62. С. 182—187.

Иванов Н. Г., Мельникова Л. В.//Токсикология новых промышленных хими-

ческих веществ/ Под ред. Н. Ф. Измерова, И. В. Саноцкого. M.: Медицина, 1975.

Вып. 14. С. 118—125.

Ильин В. П.// Гигиена окружающей среды. M., 1987. С. 45—46.

Истмухамедов M., Сультанов М. Б.//Фармакология алкалоидов и их производ-

ных. Ташкент: Фан, 1972. С. 190—193.

106 ПЕРВИЧНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ

Колтун А. С.. Грищенко Я. //.//Человек, среда, здоровье. Кемерово, 1978.

С. 62—63.

Кондрашов В. А. Кожно-резорбтивное действие паров хлоранилинов: Автореф.

дис. ... канд. мед. наук/Ин-т токсикологии МЗ СССР. Л., 1969. 29 с.

Кривоглаз Ь. А.// Гигиена труда. 1972. № 10. С. 46—47.

Купер А. И., Озерова В. Ф.// Промышленные загрязнения водоемов. 1967.

Вып. 8. 158- 169.

Кустов В. В., Фадеева В. К.//Гигиена и санитария. 1987. № 5. С. 32 33.

Литвинов //. //., Воронин В. М.//Вопросы онкологии. 1982. № 7. С. 56 59.

Литвинов Н. H., Воронин В. M., Казачков В. //.//Вопросы онкологии. 1981.

Т. 30, № 4. С. 56—60.

Минфиновский В. В. Токсиколого-гигиеническая характеристика производства

неозона Д.: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харьков, 1965. 15 с.

Маркарьян X. С.// Гигиена и санитария. 1972. № 2. С. 53—57.

Мелещенко К. Ф. Предупреждение загрязнения водоемов сточными водами

предприятий синтетической химии. Киев: Здоров'я, 1971. 143 с.

Мерку р ьвви Р. В., Aecifioea Т. M.// Гигиена и санитария. 1955. 19.

С. 38—40'.

Меркурьева Р. В., Намазбаева 3. W.//Гигиена труда. 1986. № 3. С. 44 46.

Меркурьева Р. В. и др.// Гигиена и санитария. 1980. № 7. С. 44—46.

Некоторые проблемы гигиены труда и профессиональной патологии/11од

ред. Э. Р. А. Мируэдзера. Пер. с англ. M.: Медгиз, 1960. 528 с.

Новиков Ю. В., Ласточкина К. О., Болдина 3. Н. Методы определения вред-

ных веществ в воде водоемов./Под ред. Шицковой А. П. M.: Медицина, 1981.

376 с.

Роговская //. И. Биохимический метод очистки производственных сточных вод.

M.: Стройиздат, 1967.

Розенфельд И. Л. Ингибиторы коррозии. M.: Химия, 1977. 352 с.

Ткачев П. /".//Гигиена и санитария. 1963. № 4. С. 3—11.

Тиунов Л. А.. Жербин Е. А., Жердин Б. Н. Радиация и яды. M.: Атомиздат,

1977. 144 с.

Уланова И. П.. Тиунов Л. А.. Архипова О. Г.//Токсикология химических

веществ, загрязняющих окружающую среду. M.: Центр Международных проектов

ГКНТ, 1986. С. 215 251.

Фесенко И. Т., Чаплин О. S.//Врачебное дело. 1982. № 7. С. 112 113

Хипко С. Е. Влияние амино- и нитросоединений ряда бензола на репро-

дуктивную функцию и учет этого эффекта при гигиеническом нормировании:

Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев, 1989. 25 с.

Чекалин М. А., Пассет Б. В.. Иоффе Б. А. Технология органических краси-

телей и промежуточных продуктов. Л.: Химия, 1980. 472 с.

Этлин С. Il.. Яхонини Г. M., Ирлина И. С.//Гигиена и санитария. 1987.

№ 9. С. 80-82.

Ярым-Агаева И. Т., Путилина О. H.// Гигиена труда. 1986. № 10. С. 56 57.

Baranowska-Dutkiewicz В.//Toxicol. Lett. 1982. Vol. 10, № 4. P. 367—372.

Bienick G., Karmanska K., Wilczok T.// British. J. of lndustr. Medicine. 1984.

Vol. 41, № 2. P. 272—274.

Blaaboer B. 1., Van Holstein C. W. M.//Xenobiotica. 1983. Vol. 13, № 5.

P. 295—302.

Cheeseman J. M.. Perry T. D.. Heck W. W.// Environ. Pollut. 1980. Vol. 21.

№ I. P. 9—22.

David A., Srbova J., Hykes P.//Cas. Lek. ces. 1963. № 6. P. 103- 145.

Dumont J. M.. Schultz W. T.. Jones R. D.//Bull. Environ. Contain, a. Toxicol

1978. Vol. 22, № 1—2. P. 159- 166.

Dutkiewicz T.// Med. Pracy 1961. № I. I -14.

Kao /., Faulkner S., Bridges J. W.// Biol. Fate Chem. 1978. Vol. 6, № 5.

P. 549—555.

АНИЛИНИПХЛОРИД

107

Kusumolo S., Nakajima 7\//Naunyn-Schmiedeberg's Arch. 1970. Vol. 266.

№ 2. P. 113—118.

McLean S., Starmer G. A., Thomas /.//J. Pharm. Pharmac. 1969. № 21.

P. 441—450.

Parodi S., Pala M., Russo P.//Cancer Res. 1982. Vol. 42, № 6. P. 2277—2283.

Piotrowski J. K- Exposure tests for organic compounds in industrial toxicology.

Cincinnati, Ohio, 1977. 138 p.

Pohorski A., Jaskowskis S., Koppicz M.//Wiad. Lek. 1974. Vol. 27, № 9.

P. 815—817.

Serban M., Duca-Marinescu D., Museteanu P.// Rev. roum. endocrinol. 1973.

Vol. 10, № 3. P. 289—294.

Toth S., Jeghiajan E., Hovacs /(.//Canadian J. of Physiol, and Pharmacol.

1971. Vol. 49. P. 433—435.

Turner, et al.//J. Pharmacol. 1976. Vol. 7, № 4. S. 289—291.

Watanabe H. D., Ishihara N., Ikeda M.// Int. Arch. Occup. and Envir. Health.

1976. Vol. 37, № 3. P. 157—168.

Zbinden G., Flury-Roversi M.//Arch. Toxicol. 1981. Vol. 47. P. 77—79.

Анилинийхлорид

Анилин солянокислый, анилин гидрохлорид, хлоргидрат анилина

Физические и химические свойства. Бесцветное кристаллическое вещество со

слабым запахом.

Получение. Взаимодействие анилина с соляной кислотой.

Применение. Широко применяется в синтезе многих арилметановых, хино-

ниминовых красителей (нигрозина для окраски пластмасс, дерева, приготовления

лаков), индулинов, кубовых тиоиндигоидных красителей (Тиоиндиго розовый 2С).

В производстве азокрасителей он используется в качестве исходного вещества

для синтеза диазосоставляющей. Применяется как сырье для получения полу-

продуктов в анилинокрасочной промышленности (дифениламина, изатина и его

производных, пентахлорнитробензола и др.). В текстильной промышленности его

применяют для получения черного красителя непосредственно на волокне.

Антропогенные источники поступления в окружающую среду. На текстиль-

ных предприятиях концентрации А. X. в воздухе рабочих помещений колебались

в среднем от 4,3 до 12 мг/м

3

(Pacseri, Magos).

Общий характер токсического действия. Биологическое действие А. сходно с

действием анилина. Особенности его воздействия на организм в сравнении с ани-

лином определяются агрегатным состоянием (аэрозоль) и растворимостью в воде.

Острое отравление. Животные. При введении в/ж ЛДзо для крыс и мышей

соответственно 1,75 (1+3,2) и 1,9 (1,5 + 2,38) г/кг |4|. По данным Vernot et а!.,

ЛД50 для крыс самцов и самок при введении в/ж составляют соответственно

1070 и 840 мг/кг. Клиника острого отравления на уровне смертельных и близких

к ним доз характеризовалась начальным возбуждением, расстройством коорди-

нации, цианозом видимых участков кожи и слизистых. Гибель наступала в течение

первых трех суток.

Введение 0,35 г/кг (1/5 ЛД50) А. X. в/ж крысам повышало содержание MtHh

до 40%, появлялся SfHb в количестве 3,95%, число телец Гейнца достигало

100%, содержание HbO падало вдвое [4]. У кроликов при в/в введении 200 мг/кг

уровень MtHb повышался всего до 0,045% (Bayerl, Kiese).

Повторное отравление. Животные. Введение А. X. в/ж крысам в течение 28 сут

в дозах, постепенно нарастающих от 0,1 до 1,12 ЛД

50

, выявило слабую кумулятив-

ную активность (/С

К

ум=5,1). При 30-кратном введении в/ж крысам 0,35 г/кг А. X.

наблюдалось спустя 5 затравок повышение MtHb и SfHb в среднем до 5,7

и 2,5%, падение HbO до 86 г/л в сравнении с 108 г/л в контроле, снижение числа

эритроцитов до 4,8- 10'

2

/л (6,1 • 10

|2

/л в контроле), ретикулоцитоз (138%

0

, в контро-

ле 36%о). Параллельно развивался лейкоцитоз до 19-10

9

/л. После 15 затравок

108 ПЕРВИЧНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ

описанные сдвиги несколько сглаживались, однако повышалась кислотоустойчи-

вость эритроцитов. После 30 затравок признаки анемии усугублялись: уровень

HhO снижался до 71 г/л и содержание MtHb возрастало до 8,4%. Лейкоцитоз

возрастал до 20,1 • IO

9

/л. О гемолитическом характере анемии косвенно свиде-

тельствует увеличение коэффициента массы селезенки вдвое по сравнению с конт-

рольным значением в сочетании с дефицитом в ней витамина С (26,4 мг% при

32 мг% в контроле). А. X. подобно анилину приводит к изменениям содержания

SH-групп крови и повышению содержания мочевины.

Повторное отравление А. X. (15 затравок) вызывает повышение возбудимости

центральной и периферической нервной системы.

При 30-кратном введении 0,35 г/кг А. X. в/ж вызывает у крыс снижение

числа сперматозоидов в придатке семенника на фоне увеличения количества

мертвых и патологических форм при возрастании коэффициента массы семенников.

Одновременно обнаружено снижение половой активности самцов и угнетение их

оплодотворяющей способности при спаривании с интактными самками. Отклоне-

ния в антенатальном развитии плодов характеризовались увеличением числа

резорбированных плодов. Введение А. X. в дозах 1/5 ЛД50 (0,35 г/кг) и 1/10 ЛДБ»

(0,18 г/кг) в/ж крысам на протяжении всей беременности вызывало возрастание

массы внутренних органов (легких, печени, почек, селезенки, надпочечников).

На фоне беременности снижался уровень общего и окисленного Hh. Эмбриотокси

ческий эффект А. X. в этих условиях не прослежен. Имело место только увели-

чение коэффициента массы плаценты (данные автора). Введение в/ж крысам

А. X. в дозах 10, 30 и 100 мг/кг с 7-го по 20-й день беременности не вызывало

эмбриотоксического и тератогенного эффектов (Price et al.).

После 5 аппликаций отмечена частичная гибель животных, уменьшение массы

тела, развитие анемии регенераторного типа'с падением уровня Hb до 85 г/л

(в контроле 108 г/л), числа эритроцитов до 3-10

12

/л (в контроле 4,4-10

|2

/л),

увеличением ретикулоцитов до 211%

0

при 50%

о

в контроле, появлением телец

Гейнца (43,1 %). Несколько возросло содержание MtHb и SfHh в крови, увеличился

коэффициент массы селезенки (данные автора).

Человек. Воздействие А. X. на работников текстильных предприятий в концент-

рациях 4,3—12 мг/м

3

продолжительностью от 2 до 8 ч 1 раз в неделю вызывало

повышение содержания MtHb до 1,14% и появление SfHb в количестве 0,18±

±0,08 г% (Pacseri, Magos).

Хроническое отравление. Животные. При длительном введении в/ж мышам

А. X. не является канцерогеном. При длительном скармливании А. X. крысам

выявлены фибросаркомы, саркомы и гемангиосаркомы селезенки или брюшной

полости. Сделано заключение, что доказательства канцерогенности А. X. для

животных ограничены [II].

Местное действие. Животные. Нанесение А. X. н/к крысам в виде 50%

мази на ланолине изменений кожного покрова в местах аппликаций не вы-

звало.

Внесение 50 мг А. X. в конъюнктивальный мешок глаза кроликов сопровож-

далось резким блефароспазмом, гиперемией, слезотечением, отеком век, гнойным

отделяемым при положительной флюоросцеиновой пробе. Явления воспаления

сохранялись в течение двух нед. (данные автора).

Гигиенические нормативы. ПДК

Р

х = 0,1 мг/л (токе). [Н-26а].

Меры профилактики, неотложная помощь и лечение — см. Анилин.

Bayerl P., Kiese Af.//Arch. Exptl. Pathol, a. Pharmacol. 1965. Vol. 251, № 2.

P. 212—221.

Pacseri 1., Magos L.// Журнал гигиены, эпидемиологии, микробиологии

и иммунологии. 1958. № П. С. 210—220.

Price С. /., Tyl R. W., Marks Т. A.//Toxicol, a. Appl. Pharmacol. 1985. Vol. 77,

№ 3. P. 465- 478.

Vernot Е. D., MacEwen J. D., Harm С. С.//Toxicol, a. Appl. Pharmacol. 1977.

Vol. 42, № 2. P. 417 423.

о-. м- и л-ТОЛУИДИНЫ

109

о-, м- и гс-Толуидины

Аминотолуолы

Физические и химические свойства. о-Толуидин - светло-желтая жидкость,

темнеющая на свету, растворимая в разбавленных кислотах и органических

растворителях. .и-Толуидин — бесцветная жидкость, л-толуидин — белое кристал-

лическое вещество. Все толуидины являются слабыми основаниями, легко всту-

пающими в реакцию электрофильного замещения. См. также приложение.

Получение. В небольших количествах возможно получение T из каменно-

угольной смолы. Принцип промышленного получения Т. основан на восстановлении

нитротолуолов. Чаще всего процесс осуществляется с помощью чугунной стружки

в присутствии электролитов. Более прогрессивным с гигиенических позиций

является контактный метод (восстановление водородом в присутствии катали-

заторов). Получение о-Т. возможно восстановлением о-нитротолуола цинком в ще-

лочной среде, м-Т. может быть получен нагреванием .и-крезола с хлористым

аммонием; выход, однако, не превышает 35%.

Применение. Изомерные 'Г. широко применяются в синтезе красителей,

и частности азокрасителей, хинониминовых красителей (индулинов, нигрозинов,

сафранинов), отдельных марок азотолов (компонентов для холодного крашения).

При получении азокрасителей Т. используются как исходные вещества для

синтеза диазосоставляющих в реакции диазотирования, а также как азосоставляю-

щие (л-Т.) в реакции азосочетания. Т. широко применяются в синтезе много-

численных промежуточных продуктов анилинокрасочного производства: сульфи-

рованных соединений, аминов ряда бензола с утяжеленными алкильными

остатками (додециланилин, бисоксиэтилтолуидин), диаминов, крезола, мезидина,

сераорганических соединений (из л-Т.). о-Т. используют как промежуточный

продукт для получения лекарств, пестицидов и химикатов для резиновой про-

мышленности, при изготовлении светочувствительных компонентов для цветной

кинопленки, а также в медицине в качестве реактива для определения глюкозы.

Т. могут входить в состав ингибиторов коррозии черных и цветных металлов.

л-Т. используют для поглощения O

2

из отходящих газов при производстве озона

контактным способом.

Антропогенные источники поступления в окружающую среду. Источниками

поступления Т. во внешнюю среду (воздух, водоемы, почву) служат производства

синтеза Т. и предприятия, где они применяются в качестве полупродуктов.

В производстве о- и л-Т. безвозвратные потери составляют 9,42% и 8,13%

соответственно. Т. поступают во внешнюю среду, в основном, в составе выбросов

из санитарно-технических и технологических систем в атмосферу с содержанием

о-Т. на выходе от 3 до 5 мг/м' (Геннн и др.). Значительная часть Т. попадает

в воздух производственных помещений. В производстве о-Т. среднегодовые концен-

трации его паров в воздухе рабочей зоны за 9-летний период составляли:

2,05 мг/м

3

(при колебаниях от О до 6,5 мг/м

3

); 3,3 (0—10) мг/м

3

; 3,5 (О

11,3) мг/м

3

; 2,7 (0—4) мг/м

3

; 2,5 (0 -6) мг/м

3

; 2,6 (0 -6,7) мг/м

3

; 3,0 (О—

8,5) мг/м

3

; 2,6 (0—5,6) мг/м'. Открытые поверхности оборудования были за-

грязнены о-Т. в пределах 0,0074—3,76 мг/см

2

[4].

В производстве л-Т. среднегодовые концентрации в воздухе рабочей зоны за

этот же период времени колебались в пределах 2,5—3,8 мг/м

3

(при колебаниях

в отдельных пробах от 0 до 25,5 мг/м ). Оборудование было загрязнено л-Т.

в пределах 0,00035—0,0085 мг/см

2

[4]. По другим данным (Гении и др.), кон-

центрации о-Т. в процессе его получения достигали 13,4 мг/м

3

в редукторном

отделении, но загрязненность оборудования была при этом менее выражена,

составляя 0,001—0,096 мг/см

2

. Содержание л-Т. в воздухе рабочей зоны, по тем

же данным, колебалось в диапазоне 0,22-12,6 мг/м'

!

, а загрязнение поверх-

ности оборудования составляло 0,001 -0,03 мг/м

3

. Загрязнение рук до приема

душа составляло в среднем 0,0023 мг/см'

2

(при колебаниях 0,00037—0.0075 мг/см

2

),

а после приема душа загрязнение снижалось более чем на порядок, составляя

0,00014 мг/см

2

(при колебаниях 0,000046—0,00075 мг/см

2

). В производстве л-Т.

110

ПЕРВИЧНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ

этот показатель был ниже, колеблясь в пределах 0,00009—0,0004 MI/CM

2

.

Содержание о-Т. на наружной и внутренней поверхностях защитных рукавиц

составляло 0,046 и 0,014 мг/см

2

соответственно. По данным Василенко и др.,

содержание о- и и-Т. в смывах с рук работающих составляло соответственно

0,000093—0,00017 мг/см

2

и 0,000046-0,00019 мг/см

2

за 5-летний период наблю-

дения.

В производстве ,и-Т. его концентрации в воздухе колебались в пределах

2,35—7,2 мг/м

3

в зависимости от рабочего участка и стадии технологического

процесса (данные автора). В производстве азотола марки ИТ концентра-

ции п-Т. составляли от 0,5 до 8 мг/м

3

. Наиболее высокие концентрации и-Т.

обнаружены на участке фильтрации пасты азотола и его сушки, составляя в

среднем 3,3 и 4,7 мг/м

3

(данные автора). о-Т. содержится в сточных водах

производств красителей, инсектицидов, радиотехнических изделий. о-Т. найден в

пробах морской воды, а также в воде некоторых рек ФРГ в концентрациях

0,3—1 мкг/л [11|. Полная биохимическая потребность в кислороде при загряз-

нении воды о-Т. равна 1,1 мг O

2

на 1 мг о-Т., химическая потребность в кислороде

составляет 2,54 мг O

2

на 1 мг о-Т. [9|. Неидентифицированные изомеры Т.

обнаружены в капусте (1,1 мг/кг), моркови (7,2 мг/кг), в летучих компонентах

черного чая, а также в табачном дыме (23,3—213 нг на сигарету) (Dalhanin

et al.).

Токсическое действие. Гидробионты. Токсическая концентрация о-Т. для

водорослей Scenedesmus при 24

0

C равна 10 мг/л, для дафний — 8 мг/л, для

рыб— 100 мг/л после З-ч воздействия [9].

Теплокровные. Изомерные Т. по аналогии с анилином избирательно поражают

красную кровь по типу метгемоглобинобразователей, вызывая вслед за инакти-

вацией кровяного пигмента его деструкцию в виде телец Гейнца и разрушение

эритроцитов с развитием гемолитической анемии регенераторного типа. Поражают

нервную систему и паренхиматозные органы, особенно печень и почки. о-Т.

обладает специфическим сродством к мочевыводящим путям, вызывая сначала

их раздражение, а затем рост новообразований как доброкачественных, так

и злокачественных, м- и и-Т. блаетомогенным эффектом не обладают. По мнению

Cheever, способность о-Т. вызывать новообразования мочевого пузыря обусловлена

тем, что более 20% его выделяется с мочой в неизменном виде, тогда как выделе-

ние м- и и-Т. с мочой в неизменном виде не превышает 2%. Согласно этой

концепции, причиной возникновения новообразований мочевого пузыря под влия-

нием о-Т. служит непосредственный контакт его со слизистой.

Все Т. обладают резко выраженным кожно-резорбтивным действием.

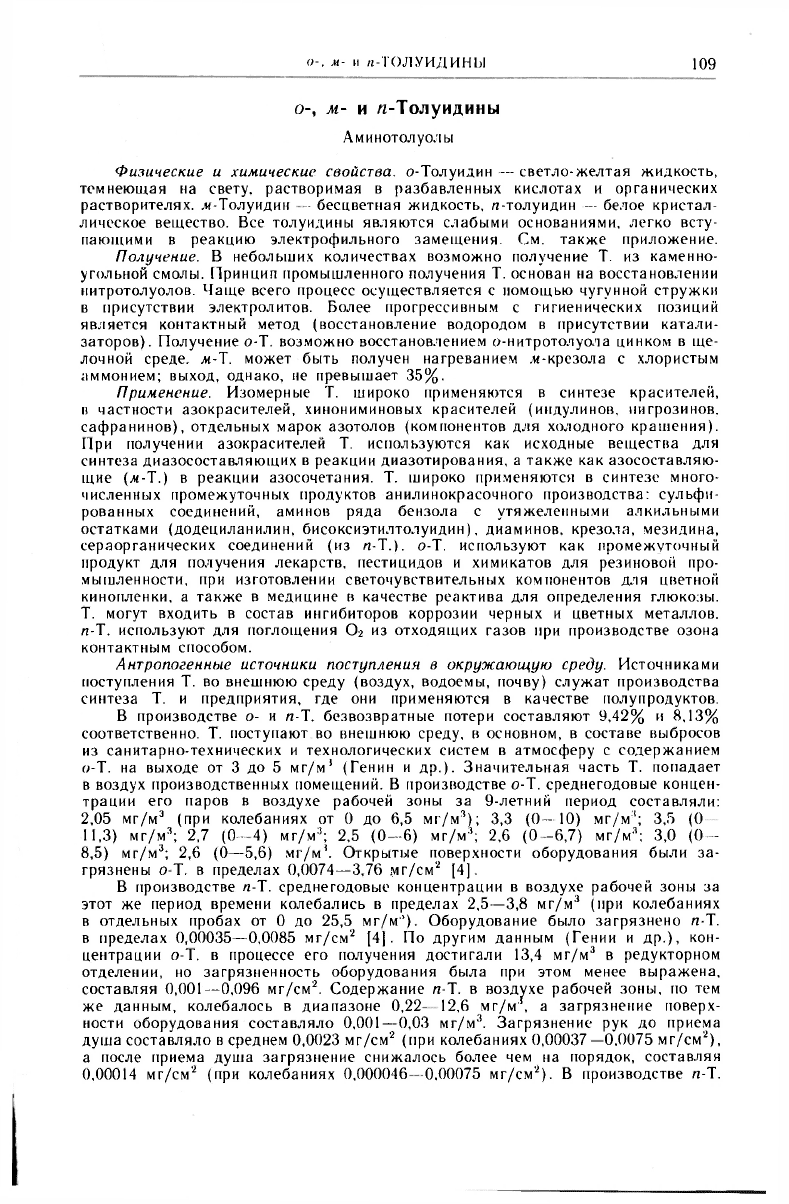

Острое отравление. Животные. Значения ЛД50 Для Т. при введении в/ж

(Лункин; Jacobson; (4]) приведены ниже:

Изомер Вид ЛД511, г/кг

Изомер

Вил

ЛД

50

, г/кг

толуидина животного

толуидина животного

о-Т Крысы 0,67 M-J

Крысы 1,43

Крысы

1,71

Мыши

0,74

Мыши 0,9

Кролики 0,75

0,52 0,76

и-Т Крысы

0,76

Кролики 0,7—0,84

Мыши 0,33

Кролики

Кролики 0,3

ЛК50 для крыс и мышей при 4-ч ингаляции составляют соответственно:

для о-Т. 1659 и 952 мг/м

3

, для м-Т. - 1149 и 936 мг/м

3

, для и-Т,- - 530- 462 мг/м'

[4].

Клиника острого отравления на уровне смертельных и близких к ним доз

и концентраций см. Анилин.

ПКостр при 4-ч ингаляции крысам для о-, м- и и-Т. 30, 8,5 и 10 мГ/м

1

соот-

ветственно. Показателями порогового эффекта служили падение уровня SH-групп

крови, возрастание содержания Hb, а также угнетение безусловно-рефлекторной

деятельности, по нарастанию значения СПП. ПК„

(Т

р м-Т. при 40-мин ингаляции