Бова А.А., Горохов С.С. Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций

Подождите немного. Документ загружается.

231

диметиларсиновая кислота (какодиловая кислота). Последнее веще-

ство входило в состав «голубой жидкости», применявшейся амери-

канскими войсками в период Вьетнамской войны (70-е гг. XX в.) в

качестве фитотоксиканта.

Некоторые соединения мышьяка обладают высокой биологи-

ческой активностью при местном и резорбтивном действии на ор-

ганизм. При резорбции наиболее токсичными являются арсин (АsН

3

— см. гл. 7. «Отравляющие вещества общеядовитого действия»),

хлорсодержащие органические соединения трехвалентного мышья-

ка (люизит, этилдихлорарсин и др.), а также неорганические соеди-

нения трехвалентного мышьяка (арсенит натрия, триоксид мышья-

ка). Менее токсичны неорганические соединения пятивалентного

мышьяка (арсенат натрия, пятиокись мышьяка). Органические со-

единения пятивалентного мышьяка (какодиловая кислота, метилар-

соновая ксилота и др.) по большей части относятся к числу мало-

токсичных соединений.

При местном действии наивысшей активностью обладает люи-

зит (вызывает воспалительные изменения покровных тканей) и

ароматические производные трехвалентного мышьяка (адамсит —

раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и дыхательных

путей).

Токсические процессы, развивающиеся в результате острого

действия неорганических соединений мышьяка и металлорганиче-

ских соединений, имеют существенные особенности.

5.2.1.1. Неорганические соединения мышьяка

Хотя достаточно высокой токсичностью обладают все соеди-

нения мышьяка, в качестве диверсионных агентов наибольшую

опасность представляют триоксид мышьяка (As

2

O

3

), мышьякови-

стая кислота (HAsO

2

) и ее соли, в частности арсенит натрия. Ток-

сичность неорганических соединений существенно зависит от их

способности растворяться в воде. Так, водорастворимый арсенит

натрия примерно в 10 раз более токсичен, чем хуже растворимый в

воде оксид металла.

Арсенит натрия (NaAsО

2

) — белый порошок, умеренно растворимый

в воде. Достаточно стоек при хранении. Для людей смертельное количество

вещества при приеме через рот составляет 30—120 мг. Смертельной дозой

для человека может оказаться 200 мг триоксида As (As

2

O

3

).

232

Около 90% попавшего в желудочно-кишечный тракт вещества

абсорбируется. В виде аэрозоля возможно проникновение арсенита

натрия через легкие.

После поступления в кровь вещество довольно быстро пере-

распределяется в органы и ткани (в крови неотравленных людей

содержание мышьяка находится в пределах 0,002—0,007 мг/л).

Наивысшие концентрации металла в тканях отмечаются через час

после внутривенного введения арсенита натрия экспериментальным

животным. Наибольшее его количество определяется в печени,

почках, коже (в последующем в ее придатках — ногтях, волосах),

легких и селезенке. Металл проникает через гематоэнцефалический

барьер, однако концентрация его в головном мозге ниже, чем в дру-

гих органах.

В большинстве органов содержание металла быстро падает (за

48 ч — в 10—60 раз). Исключение составляет кожа, где и через

двое суток определяется большое количество мышьяка (до 30% от

максимального уровня). Высокое сродство металла к коже и ее

придаткам объясняют большим содержанием сульфгидрильных

белков (в частности кератина), с которыми As образует прочный

комплекс.

Выделение As осуществляется главным образом с мочой. Ско-

рость экскреции достаточно высока — в первые сутки выделяется

до 30—50% введенного количества, более 80% — в течение 2,5 сут.

В норме мышьяк определяется в моче в количестве 0,01—0,15

мг/л.

Основные проявления острой интоксикации

Острое пероральное отравление мышьяком сопровождается

поражением желудочно-кишечного тракта, нервной системы, сер-

дечно-сосудистой системы, системы крови, почек, печени.

При приеме через рот очень больших доз яда развивается так

называемая «паралитическая форма» отравления. Уже через не-

сколько минут после воздействия яда появляются тошнота, рвота,

боли в животе, профузный понос. Затем присоединяются болезнен-

ные тонические судороги, кожа приобретает цианотичный оттенок.

Через несколько часов возможен смертельный исход на фоне пол-

ной утраты сознания, расслабления мускулатуры тела, глубокого

коллапса.

233

Чаще острое отравление характеризуется признаками тяжело-

го гастроэнтерита с постепенным развитием клинической картины.

Первые симптомы появляются через полчаса — час после приема

яда. Если мышьяк содержится в большом количестве пищи, начало

заболевания может быть еще более отсрочено. Картина развиваю-

щегося отравления напоминает холеру. Основные симптомы пора-

жения: чесночный или металлический привкус во рту, сухость и

жжение слизистой оболочки губ и полости рта, сильная жажда,

тошнота, дисфагия, боли в животе, рвота. Если в течение несколь-

ких часов рвота не прекращается, в рвотных массах появляются

следы крови. По прошествии нескольких часов (как правило, около

суток) присоединяется сильный понос, гематемезис. Развиваются

признаки обезвоживания организма, гиповолемия, падение артери-

ального давления, нарушение электролитного баланса. Сознание

спутано, состояние напоминает делирий. На ЭКГ регистрируются

тахикардия, удлинение интервала QT, изменение зубца Т, желудоч-

ковая фибрилляция.

Количество отделяемой мочи снижается, в моче определяется

белок, а через 2—3 сут. и кровь. В крови выявляются лейкопения,

нормо- и микроцитарная анемия, тромбоцитопения и т.д. Возможно

развитие гемолиза.

5.2.1.2. Галогенированные алифатические арсины

Важнейшими представителями ОВТВ из группы органических

производных мышьяка являются галогенированные алифатические

арсины, такие как метил-, этилдихлорарсины, дихлорвинилхлорар-

син и др. По своим токсическим свойствам эти вещества достаточ-

но близки. Типичным представителем группы является боевое от-

равляющее вещество, относимое к группе «кожно-нарывных», β-

хлорвинилдихлорарсин (люизит).

Люизит

Свежеперегнанный люизит ClCH=CH—AsCl

2

(L) — бесцветная, уме-

ренно летучая жидкость; при хранении через некоторое время приобретает

темную окраску с фиолетовым оттенком. Запах люизита напоминает запах

растертых листьев герани. Температура кипения: 196,4°С, температура за-

мерзания: - 44,7°С. Относительная плотность паров люизита по воздуху рав-

на 7,2. Люизит хорошо растворяется в органических растворителях, в жирах,

смазках, впитывается в резину, лакокрасочные покрытия, пористые мате-

риалы. Вещество примерно в 2 раза тяжелее воды, в которой оно растворя-

ется плохо (не более 0,05%). Растворившийся в воде люизит довольно быстро

234

гидролизуется с образованием хлорвиниларсеноксида, уступающего по ток-

сичности исходному агенту. Слабые щелочи ускоряют гидролиз. Люизит лег-

ко окисляется всеми окислителями (йодом, перекисью водорода, хлорамина-

ми и т.д.) с образованием малотоксичной хлорвинилмышьяковой кислоты.

Попавший в окружающую среду люизит формирует быстродействую-

щие зоны стойкого химического заражения. В зависимости от погодных ус-

ловий вещество сохраняется на местности от суток (дождливая, теплая пого-

да) до месяца (холодное время года). Дегазируется водными растворами ед-

ких щелочей, хлорной извести, а также другими сильными окислителями. Он

смешивается со многими ОВ и сам растворяет их, поэтому может использо-

ваться в качестве компонента тактических смесей.

По кожно-резорбтивной токсичности он втрое превосходит иприт.

Люизит в парообразном состоянии уже в концентрации 0,002 г/м

3

вызывает

раздражение глаз. LCt

50

вещества при ингаляции составляет примерно 1,2—

1,5 г×мин/м

3

, при действии через кожу — около 100 г×мин/м

3

. По-

вреждающая глаз токсическая доза паров люизита составляет менее 0,3

г×мин/м

3

, кожи — более 1,5 г×мин/м

3

. При попадании люизита в желудочно-

кишечный тракт смертельная доза для человека составляет 2—10 мг/кг.

Патогенез, клиника поражений люизитом

Нетабельность данного ОВ, во многом обусловленная достиже-

ниями в лечении люизитных поражений, позволяет рассматривать

вопросы клиники и патогенеза в более сжатой форме, особенно при

использовании метода сравнительной оценки с ипритными пораже-

ниями. Склонность люизита к образованию циклических арсинсуль-

фидов позволила создать высокоэффективные средства для профи-

лактики и

лечения поражений этим ОВ.

Общность физико-химических свойств иприта и люизита объяс-

няет общность путей поступления ОВ в организм, возможность ис-

пользования единых методов защиты.

Люизит и некоторые его метаболиты содержат в своих молеку-

лах трехвалентный мышьяк, хлор, что и обусловливает их высокую

биологическую активность. Трехвалентный мышьяк легко вступает в

соединение с ферментами, которые содержат сульфгидрильные груп-

пы. Этим объясняется как местное, так и общетоксическое действие

люизита, так как эти ферменты принимают участие в обмене веществ,

в проведении нервных импульсов, в сокращении мышц, проницаемо-

сти клеточных мембран и др. В частности, важное место в патогенезе

поражений люизитом принадлежит ингибированию карбоксилазы и

α-липоевой кислоты — кофакторов пируватоксидазы. Это приводит к

накоплению пировиноградной кислоты и нарушению процессов гли-

колиза, дезаминированию и окислению жиров. Нарушения, возни-

235

кающие в углеводородном, белковом и жировом обмене, приводят к

нарушению энергоснабжения всех органов и тканей организма с мно-

гочисленными патологическими проявлениями.

Обладая значительным сходством с ипритными поражениями,

поражения люизитом имеют некоторые особенности:

— выраженные болевые ощущения при контакте с ОВ;

— бурное развитие воспалительной реакции с обильной экссу-

дацией и геморрагиями;

—

скрытый период практически отсутствует (2—5 мин);

— более короткий срок излечения;

— более выражен синдром общей интоксикации.

Клиническая картина поражения люизитом складывается из ме-

стного и резорбтивного действия яда. Местное действие характери-

зуется воспалительно-некротическими изменениями и явлением раз-

дражения тканей на месте аппликации. Резорбтивное действие про-

является нарушением пластического и энергетического обмена в ор-

ганах и тканях, структурными изменениями и гибелью клеток, с ко-

торыми взаимодействует токсикант (сосудистая система, нервная

система, паренхиматозные органы).

Поражение органов дыхания. Люизит в парообразном состоя-

нии и в форме аэрозоля уже в низких концентрациях оказывает вы-

раженное раздражающее действие на слизистую оболочку верхних

дыхательных путей. Пораженные ощущают першенье и царапанье в

горле, появляются чихание, насморк, кашель, слюнотечение, осип-

лость голоса. Объективно обнаруживаются гиперемия слизистых

оболочек зева, гортани и носа и их отечность. При прекращении кон-

такта с ОВ все эти проявления интоксикации через сутки — двое ис-

чезают.

В более тяжелых случаях через час — полтора после воздейст-

вия развиваются прогрессирующие воспалительно-некротичес-кие

изменения слизистой оболочки трахеи и бронхов. Пораженные ощу-

щают затруднение при дыхании, появляется кашель, отделяется

гнойная мокрота с прожилками крови и обрывками некротизирован-

ной слизистой оболочки дыхательных путей. При аускультации вы-

слушиваются сухие и влажные хрипы. Такая картина острой инток-

сикации сохраняется в течение нескольких недель. При действии в

концентрациях, близких к смертельным, люизит вызывает развитие

токсического отека легких с характерной симптоматикой (см. гл. 6).

При этом воспалительно-некротические изменения дыхательных пу-

236

тей носят выраженный характер. Выздоровление при благоприятном

течении наступает только через 1,5—2 месяца.

Поражение глаз. При действии паров люизита в момент кон-

такта появляются чувство жжения, боль в области глаз, слезотечение.

Легкая степень поражения органа зрения характеризуется симптома-

ми катарального конъюнктивита (покраснением конъюнктивы,

обильным слезотечением, светобоязнью). После прекращения дейст-

вия токсиканта симптомы раздражения довольно быстро проходят.

При увеличении времени контакта или повышении концентра-

ции паров ОВ наблюдается поражение средней степени тяжести:

симптомы раздражения конъюнктивы более выражены, появляется

отек конъюнктивы и век, развивается стойкий блефаро-спазм. В

конъюнктиве появляются мелкоточечные кровоизлияния, постепенно

катаральный конъюнктивит переходит в гнойный. Про-цесс может

затянуться на несколько недель.

Действуя в более высоких концентрациях, яд вызывает развитие

поражения тяжелой формы, при которой в процесс вовлекаются не

только веки, конъюнктива, но и роговая оболочка глаза. В этих слу-

чаях, помимо симптомов описанных выше, через 5—8 ч появляются

признаки помутнения роговицы. Через 10—14 дней кератит прохо-

дит, а через 20—30 дней наступает выздоровление.

При попадании в глаза люизита в капельно-жидком виде быстро

развиваются выраженный отек всех тканей глаза, резкая гиперемия

конъюнктивы, появляются кровоизлияния. Затем формируются очаги

некроза роговицы. Процессу некротизации, кроме роговицы, подвер-

гаются слизистая оболочка, подслизистая, клетчатка и мышцы глаза

(панофтальмит). Такое поражение заканчивается потерей глаза.

Поражение кожи. Действуя в капельно-жидком состоянии,

люизит быстро проникает в толщу кожи (в течение 3—5 мин). Скры-

тый период практически отсутствует. Сразу развивается явление раз-

дражения: ощущаются боль, жжение на месте воздействия. Затем

проявляются воспалительные изменения кожи, выраженность кото-

рых определяет степень тяжести поражения. Легкое поражение ха-

рактеризуется появлением болезненной эритемы. Поражение средней

степени тяжести приводит к образованию в течение нескольких ча-

сов поверхностного пузыря. Последний быстро вскрывается. Эро-

зивная поверхность эпителизируется в течение 1—2 нед. Тяжелое

поражение — это глубокая, длительно незаживающая язва.

237

При поражении кожи парами люизита наблюдается скрытый пе-

риод продолжительностью 4—6 ч, за которым следует период фор-

мирования разлитой эритемы, прежде всего на открытых участках

кожи. Действуя в высоких концентрациях, вещество может вызвать

развитие поверхностных пузырей. Заживление наступает в среднем

через 8—15 дней. При защите органов дыхания смертельное пораже-

ние парообразным люизитом практически не возможно. Сравнитель-

ная характеристика поражения кожи люизитом и ипритом представ-

лена в табл. 26.

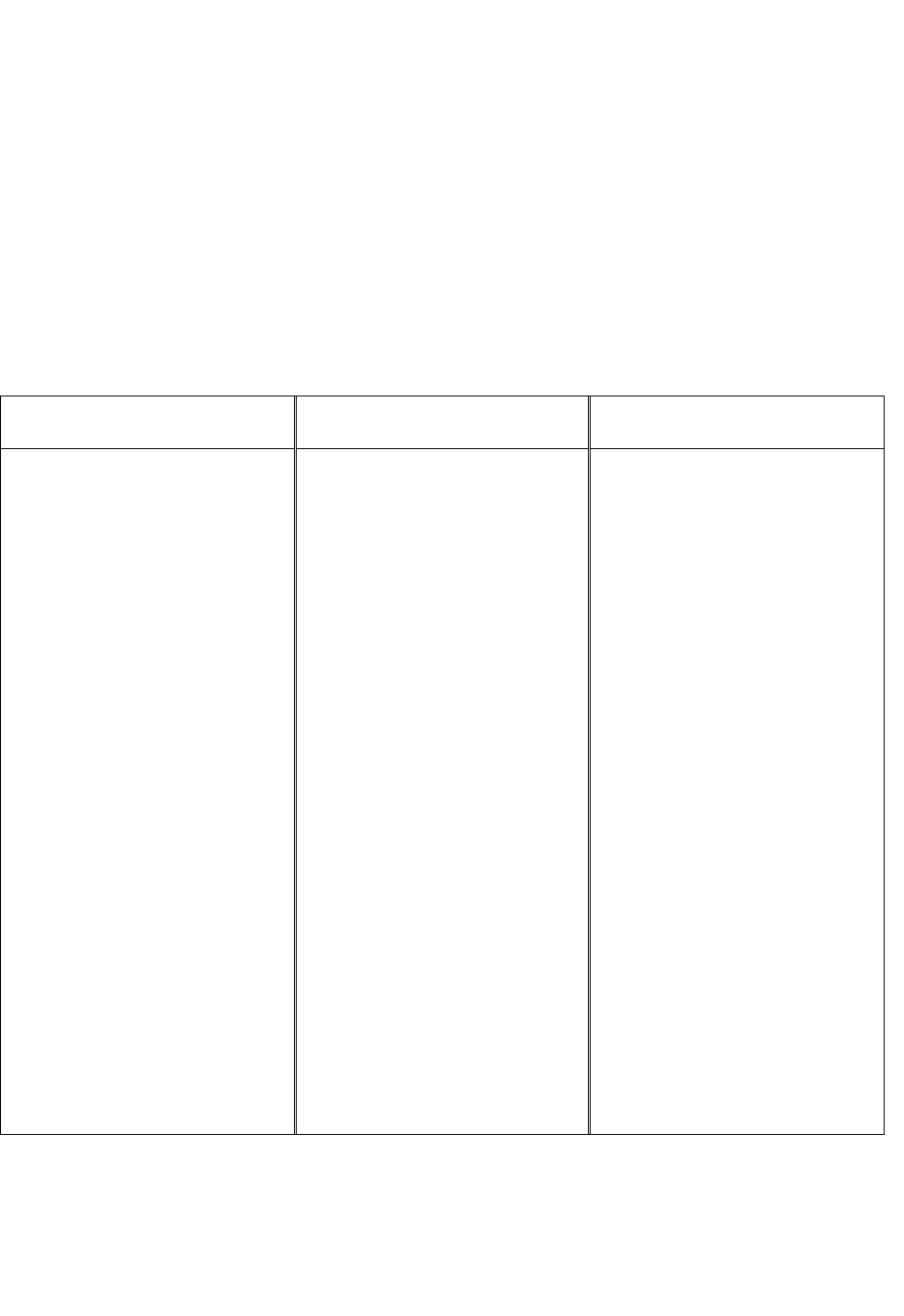

Таблица 26

Действие иприта и люизита в капельно-жидком

состоянии на кожу человека

Характер действия ОВ Люизит Иприт

Растекание капель Значительное Более слабое

Время всасывания 5 мин 20-30 мин

Скрытый период Отсутствует 4-6 ч

Эритема Яркая, имеет четкие

границы со здоровой

кожей (появляется через

30 мин)

Неяркая (цвет семги), не

имеет четких границ со

здоровой кожей

Отек кожи Резко выражен Не выражен

Пузыри Через 12-13 ч единич-

ные, большие

Через 24 ч появляются

вначале мелкие в виде

ожерелья

Язва Дно ярко-красное с мел-

коточечными кровоиз-

лияниями, может захва-

тывать кожу и подле-

жащие ткани

Дно язвы бледное, глу-

бина язвы меньшая

Максимум воспалитель-

ных изменений на месте

поражения

Через 48 ч Через 10-12 дней

Продолжительность

течения

2-3 недели 6-8 недель

Пигментация вокруг

поражения

Отсутствует (имеется

шелушение)

Стойкая

Поражение желудочно-кишечного тракта. Поражение желу-

дочно-кишечного тракта развивается при попадании люизита внутрь

с зараженной водой или продовольствием и проявляется признаками

тяжелого геморрагического гастроэнтерита. Почти сразу после воз-

действия появляются слюнотечение, тошнота, обильная и упорная

238

рвота (рвотные массы с запахом люизита и примесью крови), боли в

животе, понос. Смерть может наступить в течение 2—3 сут после

приема токсиканта. При введении в желудок очень большого количе-

ства люизита (несколько смертельных доз) летальный исход наблю-

дается в первые часы интоксикации. При вскрытии обнаруживаются

воспалительно-некротические изменения слизистой оболочки, под-

слизистого слоя по ходу пищеварительного тракта, глубокие язвы,

доходящие до мышечного слоя в пищеводе или даже серозной обо-

лочки в желудке. При несмертельном отравлении выздоровление

происходит медленно.

Функциональные нарушения деятельности желудочно-кишеч-

ного тракта в форме тошноты, рвоты, поноса наблюдаются также и

при иных способах аппликации вещества (ингаляционном, накож-

ном) и являются проявлениями резорбтивного действия яда.

Резорбтивное действие. При тяжелых поражениях люизитом

одновременно с местными проявлениями независимо от места ап-

пликации развиваются симптомы, обусловленные резорбтивным

действием яда. Отравленные вялы, отказываются от пищи, рефлексы

ослаблены. Состояние угнетения отмечается на протяжении всего

периода интоксикации. Перед смертью не реагируют на раздражите-

ли (корнеальный рефлекс сохраняется до наступления смерти).

Люизит, как и другие соединения трехвалентного мышьяка, яв-

ляется прежде всего сосудистым ядом. Наиболее характерно для

люизитной интоксикации — прогрессирующее падение артериально-

го давления, которое перед гибелью может доходить до нулевых зна-

чений. Снижение давления крови наблюдается и в случае более лег-

ких поражений, заканчивающихся выздоровлением. При этом рас-

стройства сердечной деятельности выражены сравнительно слабо и

характеризуются учащением или замедлением частоты сердечных

сокращений.

Люизит вызывает усиление проницаемости сосудов (артериол и

капилляров). Под влиянием токсиканта происходит выход жидкой

части крови в серозные полости и межклеточное пространство тка-

ней. Развиваются отек легких, гидроторакс, гидроперикард и т.д. В

более тяжелых случаях нарушение проницаемости сосудов выражено

столь значительно, что это приводит к кровоизлияниям во внутрен-

ние органы (легкие, почки, сердечную мышцу, под эндокард и т.д.),

сначала точечным, а затем и обширным. Происходит сгущение кро-

239

ви, при котором возрастает ее вязкость. Смерть наступает на высоте

сгущения крови.

Уже в ближайшие часы после воздействия в крови увеличивает-

ся количество эритроцитов, гемоглобина; через 4—6 ч эти изменения

достигают максимума. В начальном периоде интоксикации развива-

ется лейкоцитоз, который в тяжелых случаях перерастает в лейкопе-

нию. Развитие выраженной лейкопении, лимфо- и эозинопении рас-

сматривается как плохой прогностический признак. Выраженность

изменений со стороны системы крови зависит от дозы вещества, а

также от интенсивности воспалительного процесса на месте его ап-

пликации.

При затяжном течении отравления снижение массы тела, потеря

аппетита и адинамия свидетельствуют о нарушении обмена веществ.

Особенно страдает углеводный обмен (отмечается повышение со-

держания сахара, пировиноградной и молочной кислот в крови). В

результате накопления кислых продуктов в крови наблюдается сдвиг

кислотно-основного состояния. Развивается метаболический ацидоз.

Признаком нарушения жирового обмена является гипохолестерине-

мия. В более позднем периоде интоксикации (3—10-е сут) на первый

план выступают изменения белкового обмена (в моче повышается

содержание продуктов распада белка — общего азота, азота мочеви-

ны, и т.д.).

При вскрытии погибших выявляются дегенеративные изменения

паренхиматозных органов (жировая дистрофия, некроз паренхимы,

перерождение эпителия). Отчетливо выражены дистрофические из-

менения нервных клеток различных отделов ЦНС (вегетативных

ганглиев и т.д.).

Таким образом, для резорбтивного действия люизита характер-

ными являются сосудистые расстройства, а также дегенеративные

изменения со стороны клеток нервной системы и паренхиматозных

органов.

Выводы:

1. Люизит, как и иприт, является универсальным ядом, пора-

жающим практически все органы и системы живого организма.

2. Клинические симптомы поражения люизитом, в отличие от

ипритных поражений, достаточно ярко выражены с первых минут

контакта с ОВ, скрытый период практически отсутствует.

3. Основная часть как люизитных поражений, так и ипритных

будет

носить сочетанный характер.

240

4. Поступление пораженных люизитом на этапах медицинской

эвакуации, в отличие от пораженных ипритом, будет сравнительно

одномоментным.

5. Сроки лечения даже тяжелых люизитных поражений будут

значительно меньшими, чем при поражениях ипритом, особенно при

использовании специфической антидотной терапии.

5.2.1.3. Галогенированные ароматические арсины

Высокотоксичным представителем группы ароматических ар-

синов является фенилдихлорарсин. Это соединение также рассмат-

ривали как возможное ОВ кожно-нарывного действия. Поскольку в

структуру токсиканта входит арильный радикал, вещество, помимо

свойств, присущих всем галогенированным органическим произ-

водным трехвалентного мышьяка (люизиту), обладает сильно вы-

раженным раздражающим действием.

Фенилдихлорарсин — жидкость, без запаха, с температурой кипения

252—255ºС, в воде подвергается гидролизу. Средняя концентрация органолеп-

тического определения (раздражение носоглотки) 0,0009 г/м

3

. Среднесмертель-

ная концентрация при ингаляционном поражении LCt

50

2,6 г×мин/м

3

; среднепе-

реносимая доза (рвотное действие) 0,016 г×мин/м

3

; среднепереносимая доза

(кожно-нарывное действие) 1,8 г×мин/м

3

. На кожу действие вещества отсроче-

но на 30 мин – 1 ч, на глаза – действует немедленно.

Механизм токсического действия соединений мышьяка

В 1925 г. Фегтлиным было высказано предположение, что ток-

сическое действие соединений трехвалентного мышьяка, сопровож-

дающееся значительным нарушением функций и гибелью клеток раз-

личных органов и тканей, что обусловлено их взаимодействием с

сульфгидрильными группами биологических молекул.

По мнению автора, основным объектом токсического воздей-

ствия в клетках является глутатион, сульфгидрильные группы ко-

торого в процессе реакции блокируются.

Было установлено, что предварительное введение глутатиона

защищает лабораторных животных от арсеноксида и арсенита на-

трия, вводимых в смертельных дозах.

Теоретически отравление мышьяком может сопровождаться

нарушением активности всех SH-содержащих молекул. Однако в

начале 40-х гг. XX в. Томпсоном и соавт. было показано, что реак-

ции соединений мышьяка, и в частности люизита, с тиоловыми

группами протекают двояко. При взаимодействии арсенитов с мо-

нотиолами образуются малопрочные, легко гидролизуемые соеди-