Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия

Подождите немного. Документ загружается.

В терапевтической практике применяется большое количество лекарст-

венных средств, которые действуют через систему медиаторов. Многие

лекарственные препараты, успешно применяемые при лечении гипертонии,

влияют на накопление и выделение адренергических медиаторов. Напри-

мер, резерпин – понижающее артериальное давление средство специфически

тормозит процесс переноса катехоламинов в специальные гранулы нейронов

и тем самым делает эти амины доступными действию эндогенной МАО.

Гипотензивные лекарственные препараты, такие, как α-метилдофа, под

действием содержащихся в нервной клетке (аксоне) ферментов превра-

щаются в вещества, напоминающие по своему строению норадреналин. Эти

«ложные» медиаторы накапливаются и выделяются вместе с естественными

медиаторами, «разбавляя» их и тем самым снижая их эффект.

Многие антидепрессанты (вещества, снимающие депрессию) увеличи-

вают содержание катехоламинов в синаптической щели, т.е. количество

медиаторов для стимулирования рецептора возрастает. К таким веществам,

в частности, относятся имипрамин (блокирует поглощение норадреналина

нервными волокнами), амфетамин (одновременно способствует выделению

норадреналина и блокирует его поглощение), ингибиторы МАО (подавля-

ют метаболизм катехоламинов) и др. В связи с этим возникла катехол-

аминовая гипотеза депрессивных состояний, согласно которой психическая

депрессия связана с недостатком катехоламинов в мозге.

В начале 50-х годов фармакологи выяснили, что известный галлюци-

ноген диэтиламин лизергиновой кислоты (ЛСД) не только сходен по

химическому строению с серотонином, но и нейтрализует некоторые его

фармакологические эффекты (блокируя рецепторы серотонина). Поэтому

было высказано предположение, что нарушение обмена серотонина может

быть причиной возникновения особых психических заболеваний.

Считают, что такие антипсихотические средства, как аминазин (хлор-

промазин) и галоперидол, усиливая синтез катехоламинов, способны бло-

кировать дофаминовые рецепторы в мозге.

Механизмы памяти

Память не сосредоточена в одном строго локализованном участке мозга,

подобно центрам зрения, слуха, речи и т.д. В то же время память – не

свойство всего мозга в целом. Субстратом памяти человека являются

нейроны.

Память человека нельзя рассматривать в отрыве от его деятельности,

так как не познание познает, не мышление мыслит, не память запоминает

и воспроизводит, а познает, мыслит, запоминает и воспроизводит человек,

определенная личность.

В последние годы отчетливо показано, что обучение животного новым

навыкам отражается на химизме мозговых клеток (нейронов): меняются

количество уридина в цитоплазматической РНК, степень метилирования

ДНК и фосфорилирования ядерных белков. Применение стимуляторов

и веществ – предшественников РНК облегчает обучение, а введение блока-

641

Глутамат

γ-Аминобутират

(ГАМК)

СO

2

торов синтеза РНК, напротив, затрудняет этот процесс. Существуют

данные, что после запоминания информации меняется антигенный состав

мозговой ткани. Принято выделять несколько форм биологической памяти:

генетическую, иммунологическую и нейрологическую. Биохимические ос-

новы генетической памяти более или менее ясны. Ее носителем является

ДНК клетки. Следующей по сложности формой памяти является иммуно-

логическая память. Этот вид памяти хотя и включает элементы гене-

тической памяти, но находится на более высокой ступени сложности.

Наконец, система нейрологической памяти еще более сложна. Эта форма

в свою очередь может быть разделена на кратковременную память (КП)

и долговременную память (ДП). В основе КП, по всей вероятности, лежит

«циркуляция» информации, полученной в виде импульсов, по замкнутым

цепям нейронов. При этом синаптический эффект, изменения ядерно-яд-

рышкового аппарата, выброс в цитоплазму нейрона биологически активных

веществ и сопутствующая этим процессам перестройка обмена веществ

клетки – все это может расцениваться как показатели функционирования

КП.

Включение блоков ДП обеспечивается примерно через 10 мин после

прихода информации в клетку. За это время происходит перестройка

биологических свойств нервной клетки. Ряд исследователей считают, что

афферентная импульсация, приходящая в нервные клетки во время обу-

чения, вызывает либо количественную активацию синтеза РНК и белка, что

может приводить к установлению новых синаптических связей и пере-

стройке существующих, либо наступающая активация синтеза нуклеиновых

кислот и белка носит целенаправленный, специфический характер, а син-

тезированные молекулы являются хранилищем информации.

Роль нейромедиаторов в регуляции памяти. Процессы памяти тесно

связаны с модификацией синтетических процессов. Поэтому химические

передатчики нервного возбуждения должны играть в этом принципиальную

роль. Накоплен большой эспериментальный материал о значении нейро-

медиаторов в процессах памяти и обучения. Полученные к настоящему

времени результаты свидетельствуют о большой значимости основных

медиаторов (ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, ГАМК)

в этих процессах, хотя конкретные формы участия каждого медиатора

зависят от того, какой именно тип информации запоминается. Например,

показано, что снижение содержания ацетилхолина в мозге ингибиторами

холинацетилазы нарушает обучение, а его повышение ускоряет выработку

оборонительных навыков. Серотонин облегчает выработку и хранение

навыков, основанных на положительном (пищевом) подкреплении, и отри-

цательно влияет на формирование оборонительных реакций. По сущест-

вующим представлениям, норадренергическая и серотонинергическая сис-

темы являются в значительной степени антагонистами в отношении про-

цессов памяти, и способность к выработке тех или иных навыков зависит не

столько от абсолютного уровня содержания того или иного медиатора,

сколько от соотношения активностей этих систем. Так, нарушения, вызван-

ные увеличением содержания серотонина, могут быть компенсированы

параллельной активацией норадренергической системы и наоборот. Сле-

дует заметить, что существуют многочисленные данные, свидетельствую-

щие о выраженном угнетающем влиянии на процессы запоминания и обу-

чения со стороны ГАМК.

Олигопептиды - регуляторы памяти. Установлено, что некоторые оли-

гопептиды, представляющие собой молекулы из небольшого числа амино-

кислотных остатков, способны модифицировать процесс обучения и влиять

642

на степень выработки, хранения и угасания приобретенных поведенческих

реакций. Из пептидов, относящихся к числу гормонов, наиболее выра-

женное действие на процессы обучения и памяти оказывают гормоны

гипофиза – адренокортикотропный гормон (АКТГ) и вазопрессин. При

изучении влияния АКТГ на процессы памяти было показано, что главная

роль в его действии принадлежит фрагменту АКТГ

4-10

, который оказывает

на эти процессы практически такой же эффект, как и целый гормон. Кроме

того, установлено, что стимулирующее влияние фрагментов АКТГ на

обучение не связано с собственно гормональной функцией пептида, так как

фрагменты – активаторы памяти лишены такой функции.

Гормон задней доли гипофиза вазопрессин также обладает ярко вы-

раженным положительным влиянием на выработку условных реакций

у животных. Стимуляция вазопрессином процессов памяти не связана с его

гормональным действием, так как такое же стимулирующее действие

оказывают некоторые его аналоги и фрагменты, не вызывающие свойст-

венных вазопрессину гормональных реакций. Есть все основания считать,

что АКТГ и вазопрессин либо их фрагменты, образующиеся в организме

в результате расщепления гормонов, не только стимулируют запоминание

при введении их извне, но постоянно функционируют в мозге в качестве

регуляторов процессов памяти [Ашмарин И.П. и др., 1996].

Пептиды и болевые реакции

В 70-х годах в головном мозге различных позвоночных животных были

обнаружены специфические рецепторы морфина. Эти рецепторы сосредо-

точены на синаптических мембранах. Наиболее богата ими лимбическая

система, от которой зависит эмоциональный ответ. В дальнейшем из

мозговой ткани выделили эндогенные пептиды, имитирующие при инъек-

циях различные эффекты морфина. Эти пептиды, обладающие способ-

ностью специфически связываться с опиатными рецепторами, получили

название эндорфинов и энкефалинов.

Оказалось, что пептиды с морфиноподобной активностью являются

производными β-липотропного гормона гипофиза. Установлено, что β-эн-

дорфин представляет собой фрагмент β-липотропина с 61-го по 91-й,

γ-эндорфин – с 61-го по 77-й и α-эндорфин – с 61-го по 76-й аминокислотный

остаток.

Энкефалины – также фрагменты β-липотропина, но они значительно

меньше, чем эндорфины. Энкефалины являются пентапептидами. Наиболее

изучены два пентапептида: метионинэнкефалин (Тир–Гли–Гли–Фен–

Мет) и лейцинэнкефалин (Тир–Гли–Гли–Фен–Лей). Содержание мети-

онинэнкефалинов в головном мозге в 4 раза превышает содержание

лейцинэнкефалинов.

ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ

Общий объем цереброспинальной жидкости у взрослого человека в норме

составляет около 125 мл; каждые 3–4 ч жидкость обновляется. Иногда

цереброспинальную жидкость рассматривают как первичный транссудат

или ультрафильтрат плазмы. Состав существенно отличается от состава

плазмы крови (см. табл. 17.1), что позволяет приписывать сосудистому

эндотелию в нервной системе главную роль в осуществлении барьерной

функции. Вода в цереброспинальной жидкости составляет 99%, на долю

плотного остатка приходится около 1% (табл. 19.5).

643

Таблица 19.5. Химический состав цереброспинальной жидкости

Компоненты

Белки

Альбумины/глобу-

лины

Остаточный азот

Азот аминокислот

Азот мочевины

Глюкоза

Молочная кислота

Холестерин

Содержание

0,15-0,40 г/л

4:1

8,57-14,28 ммоль/л

1,14-1,93 »

2,86-7,14 »

2,50-4,16 »

1,67 ммоль/л

2,62-5,20 ммоль/л

Компоненты

Триацилглицерины

Лецитин

Na

+

К

+

Са

2+

Сl

–

HCO

3

–

Содержание

Следы

»

146 ммоль/л

3,5-4,0 »

1,5 »

125 »

25 »

Содержание белка в цереброспинальной жидкости незначительно (0,15–

0,40 г/л), причем отношение альбумины/глобулины равно 4; липидов

в сотни раз меньше, чем в плазме крови. Возможно, что липиды плазмы

крови в цереброспинальной жидкости отсутствуют. Общее содержание

низкомолекулярных азотсодержащих веществ, особенно аминокислот,

в 2–2,5 раза меньше, чем в крови. В ткани мозга, как отмечалось,

количество свободных аминокислот велико и во много раз превышает

концентрацию их в крови и тем более в цереброспинальной жидкости.

Установлено, что некоторые аминокислоты (например, глутаминовая кис-

лота) почти не проникают через гематоэнцефалический барьер. В то же

время амиды аминокислот (в частности, глутамин) легко преодолевают

этот барьер. Содержание глюкозы в цереброспинальной жидкости отно-

сительно велико (2,50–4,16 ммоль/л), но несколько меньше, чем в крови,

причем концентрация глюкозы в спинномозговой жидкости может по-

вышаться или снижаться в зависимости от изменений содержания глюкозы

в крови.

По содержанию ионов К

+

и Na

+

цереброспинальная жидкость практи-

чески

не

отличается

от

плазмы крови. Ионов

Са

2+

в ней

почти

в 2

раза

меньше, чем в плазме крови. Содержание ионов Сl

–

заметно выше,

а концентрация ионов бикарбоната несколько ниже в цереброспинальной

жидкости, чем в плазме. Таким образом, минеральный состав цереброспи-

нальной жидкости имеет характерные особенности и отличается от та-

кового плазмы крови. Все это дает основание считать, что проникновение

веществ через мембрану сосудистого эндотелия нервной системы – актив-

ный биохимический процесс. Источниками энергии для активного тран-

спорта служат процесс аэробного окисления глюкозы и лишь в незна-

чительной степени гликолиз.

Исследование цереброспинальной жидкости при патологических состоя-

ниях имеет важное клиническое значение. Установлено, что при остром

гнойном менингите содержание белка в ней может резко повышаться

(5–20 г/л при норме 0,15–0,40 г/л). Концентрация глюкозы также су-

щественно изменяется. Гипогликорахия (уменьшение содержания глю-

козы в цереброспинальной жидкости) характерна для менингита, тогда как

гипергликорахия (увеличение содержания глюкозы в цереброспиналь-

ной жидкости) наблюдается при энцефалитах, диабете и т.д. Характерны

снижение концентрации хлора в цереброспинальной жидкости при ме-

нингитах и повышение его уровня при энцефалитах. Показано также, что

при менингитах, инсультах, опухолях мозга, травмах в цереброспинальной

жидкости повышается активность АсАТ, ЛДГ и ряда других ферментов.

644

Глава 20

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

Мышечная ткань составляет 40–42% от массы тела. Основная динами-

ческая функция мышц – обеспечить подвижность путем сокращения и пос-

ледующего расслабления. При сокращении мышц осуществляется работа,

связанная с превращением химической энергии в механическую.

Различают три типа мышечной ткани: скелетную, сердечную и гладкую

мышечную ткань.

Существует также деление на гладкие и поперечно-полосатые (исчерчен-

ные) мышцы. К поперечно-полосатым мышцам, помимо скелетных, отно-

сятся мышцы языка и верхней трети пищевода, внешние мышцы глазного

яблока и некоторые другие. Морфологически миокард относится к по-

перечно-полосатой мускулатуре, но по ряду других признаков он занимает

промежуточное положение между гладкими и поперечно-полосатыми

мышцами.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ МЫШЦЫ

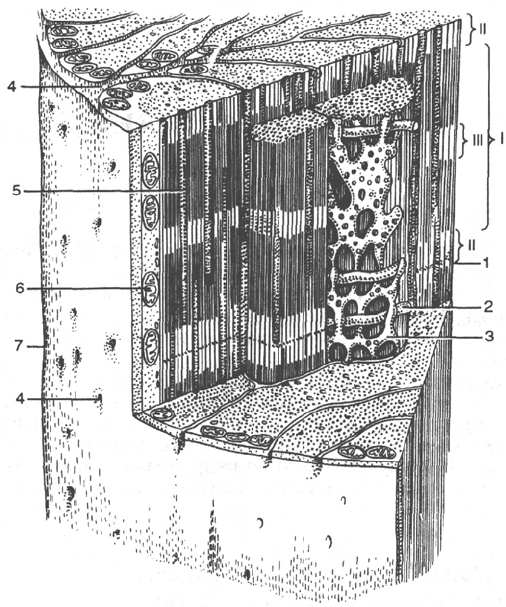

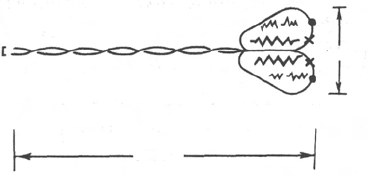

Поперечно-полосатая мышца состоит из многочисленных удлиненных во-

локон *, или мышечных клеток. Двигательные нервы входят в различных

точках в мышечное волокно и передают ему электрический импульс,

вызывающий сокращение. Мышечное волокно обычно рассматривают как

многоядерную клетку гигантских размеров, покрытую эластичной оболоч-

кой – сарколеммой (рис. 20.1). Диаметр функционально зрелого попереч-

но-полосатого мышечного волокна обычно составляет от 10 до 100 мкм,

а длина волокна часто соответствует длине мышцы.

В каждом мышечном волокне в полужидкой саркоплазме по длине

волокна расположено, нередко в форме пучков, множество нитевидных

образований – миофибрилл (толщина их обычно менее 1 мкм), обладаю-

щих, как и все волокно в целом, поперечной исчерченностью. Поперечная

исчерченность волокна, зависящая от оптической неоднородности белковых

веществ, локализованных во всех миофибриллах на одном уровне, легко

выявляется при исследовании волокон скелетных мышц в поляризационном

или фазово-контрастном микроскопе.

* Выделяют также белые и красные мышечные волокна. Белые мышечные волокна

отличаются более высоким содержанием миофибрилл и в соответствии с этим способностью

к более быстрым сокращениям. В красных волокнах содержание миофибрилл относительно

меньше, а саркоплазмы больше. Свое название красные волокна получили благодаря высо-

кому содержанию в них миоглобина. Красные мышечные волокна отличаются более выра-

женным тоническим характером сокращения. У человека белые и красные волокна встре-

чаются обычно вместе в одной и той же мышце.

645

Рис. 20.1. Структура волокна скелетной мышцы (по Гассельбаху).

I - А-диск; II - I-диск; III - Н-зона; 1 - Z-линия; 2 - Т-система; 3 - саркоплазматическая сеть;

4 - устье Т-системы; 5 - гликоген; 6 - митохондрия; 7 - сарколемма.

В саркоплазме мышечных волокон обнаруживается и ряд других струк-

тур: митохондрии, микросомы, рибосомы, трубочки и цистерны сарко-

плазматической сети, различные вакуоли, глыбки гликогена и включения

липидов, играющие роль запасных энергетических материалов, и т.д. (см.

рис. 20.1).

Повторяющимся элементом поперечно-полосатой миофибриллы явля-

ется саркомер – участок миофибриллы, границами которого служат узкие

Z-линии. Каждая миофибрилла состоит из нескольких сот саркомеров.

Средняя длина саркомера 2,5–3,0 мкм. В середине саркомера находится

зона протяженностью 1,5–1,6 мкм, темная в фазово-контрастном микро-

скопе. В поляризованном свете она дает сильное двойное лучепреломление.

Эту зону принято называть диском А (анизотропный диск). В центре диска

А расположена линия М, которую можно наблюдать только в электронном

микроскопе. Среднюю часть диска А занимает зона Н более слабого

двойного лучепреломления. Наконец, существуют изотропные диски, или

диски I, с очень слабым двойным лучепреломлением. В фазово-контраст-

ном микроскопе они кажутся более светлыми, чем диски А. Длина дисков

I около 1 мкм. Каждый из них разделен на две равные половины

Z-мембраной, или Z-линией.

646

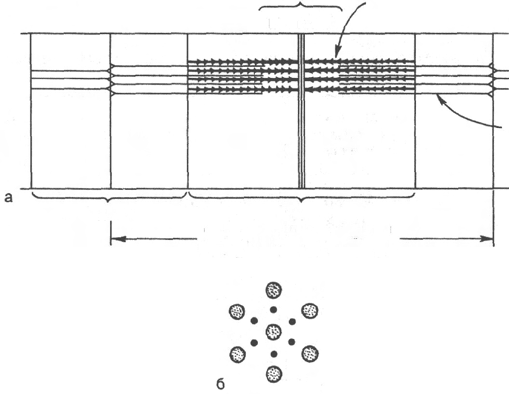

Рис. 20.2. Строение саркомера скелетной мышцы.

а - схематическое изображение структуры саркомера; б - расположение толстых и тонких нитей

(поперечное сечение).

Согласно современным представлениям, в дисках А расположены толс-

тые нити, состоящие главным образом из белка миозина, и тонкие нити,

состоящие, как правило, из второго компонента актомиозиновой систе-

мы – белка актина. Тонкие (актиновые) нити начинаются в пределах каж-

дого саркомера у Z-линии, тянутся через диск I, проникают в диск

А и прерываются в области зоны Н (рис. 20.2).

При исследовании тонких срезов мышц под электронным микроскопом

было обнаружено, что белковые нити расположены строго упорядоченно.

Толстые нити диаметром 12–16 нм и длиной примерно 1,5 мкм уложены

в форме шестиугольника диаметром 40–50 нм и проходят через весь диск А.

Между этими толстыми нитями расположены тонкие нити диаметром 8 нм,

простираясь от Z-линии на расстояние около 1 мкм. Изучение мышцы

в состоянии сокращения показало, что диски I в ней почти исчезают,

а область перекрывания толстых и тонких нитей увеличивается (в скелетной

мышце в состоянии сокращения саркомер укорачивается до 1,7–1,8 мкм).

Согласно модели, предложенной Э. Хаксли и Р. Нидергерке, а также

X. Хаксли и Дж. Хенсон, при сокращении миофибрилл одна система нитей

проникает в другую, т.е. нити начинают как бы скользить друг по другу,

что и является причиной мышечного сокращения.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ МЫШЦЫ

В мышечной ткани взрослых животных и человека содержится от 72 до 80%

воды. Около 20–28% от массы мышцы приходится на долю сухого остатка,

главным образом белков. Помимо белков, в состав сухого остатка входят

гликоген и другие углеводы, различные липиды, экстрактивные азотсо-

647

Z-

пластинка

Н-зона

М-линия

Толстые нити

Z-пластинка

Тонкие

нити

I-диск

А-диск

Саркомер длиной 2,5 мкм

сокращается до 1,7-1,8 мкм

держащие вещества, соли органических и неорганических кислот и другие

химические соединения (табл. 20.1).

Таблица 20.1. Химический состав поперечно-полосатых мышц млекопитающих

(средние значения)

Компонент

Вода

Плотные вещества

В том числе:

белки

гликоген

фосфоглицериды

холестерин

креатин + креатин-

фосфат

В процентах

от сырой

массы

72-80

20-28

16,5-20,9

0,3-3,0

0,4-1,0

0,06-0,2

0,2-0,55

Компонент

креатинин

АТФ

карнозин

карнитин

ансерин

свободные аминокислоты

молочная кислота

зола

В процентах

от сырой

массы

0,003-0,005

0,25-0,40

0,2-0,3

0,02-0,05

0,09-0,15

0,1-0,7

0,01-0,02

1,0-1,5

Мышечные белки

А.Я. Данилевский впервые разделил экстрагируемые из мышц белки на

3 класса: растворимые в воде, экстрагируемые 8–12 % раствором хлорида

аммония и белки, извлекаемые разбавленными растворами кислот и ще-

лочей. В настоящее время белки мышечной ткани делят на три основные

группы: саркоплазматические, миофибриллярные и белки стромы. На долю

первых приходится около 35%, вторых – 45% и третьих – 20% от всего

количества мышечного белка. Эти группы белков резко отличаются друг от

друга по растворимости в воде и солевых средах с различной ионной силой.

Белки, входящие в состав саркоплазмы, относятся к протеинам, раство-

римым в солевых средах с низкой ионной силой. Принятое ранее подраз-

деление саркоплазматических белков на миоген, глобулин X, миоальбумин

и белки-пигменты в значительной мере утратило смысл, поскольку су-

ществование глобулина X и миогена как индивидуальных белков в настоя-

щее время отрицается. Установлено, что глобулин X представляет собой

смесь различных белковых веществ со свойствами глобулинов. Термин

«миоген» также является собирательным понятием. В частности, в состав

белков группы миогена входит ряд протеинов, наделенных ферментативной

активностью: например, ферменты гликолиза. К числу саркоплазмати-

ческих белков относятся также дыхательный пигмент миоглобин и раз-

нообразные белки-ферменты, локализованные главным образом в мито-

хондриях и катализирующие процессы тканевого дыхания, окислительного

фосфорилирования, а также многие стороны азотистого и липидного

обмена. Недавно была открыта группа саркоплазматических белков – пар-

вальбумины, которые способны связывать ионы Са

2+

. Их физиологическая

роль остается еще неясной.

К группе миофибриллярных белков относятся миозин, актин и актомио-

зин – белки, растворимые в солевых средах с высокой ионной силой, и так

называемые регуляторные белки: тропомиозин, тропонин, α- и β-актинин,

образующие в мышце с актомиозином единый комплекс. Перечисленные

миофибриллярные белки тесно связаны с сократительной функцией мышц.

648

Рис. 20.3. Строение молекулы миозина. Объяснение в тексте.

Миозин составляет 50–55% от сухой массы миофибрилл. Представ-

ление о миозине как о главном белке миофибрилл сложилось в результате

работ А.Я. Данилевского, О. Фюрта, Э. Вебера и ряда других исследо-

вателей. Однако всеобщее внимание к миозину было привлечено лишь

после опубликования работ В.А. Энгельгардта и М.Н. Любимовой (1939–

1942). В этих работах впервые было показано, что миозин обладает

АТФазной активностью, т.е. способностью катализировать расщепление

АТФ на АДФ и Н

3

РО

4

. Химическая энергия АТФ, освобождающаяся в ходе

данной ферментативной реакции, превращается в механическую энергию

сокращающейся мышцы. Молекулярная масса миозина скелетных мышц

около 500000 (для миозина кролика 470000). Молекула миозина (рис. 20.3)

имеет сильно вытянутую форму, длину 150 нм. Она может быть расщеплена

без разрыва ковалентных связей на субъединицы: две тяжелые полипеп-

тидные цепи с мол. массой 205000–210000 и несколько коротких легких

цепей, мол. масса которых около 20000. Тяжелые цепи образуют длинную

закрученную α-спираль («хвост» молекулы), конец каждой тяжелой цепи

совместно с легкими цепями создает глобулу («головка» молекулы), спо-

собную соединяться с актином. Эти «головки» выдаются из основного

стержня молекулы. Легкие цепи, находящиеся в «головке» миозиновой

молекулы и принимающие участие в проявлении АТФазной активности

миозина, гетерогенны по своему составу. Количество легких цепей в мо-

лекуле миозина у различных видов животных и в разных типах мышц

неодинаково.

Кратковременная обработка трипсином расщепляет молекулу миозина на два

фрагмента. Из хвостового участка (С-концевой участок молекулы) образуется

легкий меромиозин (ЛММ) - фрагмент длиной 90 нм, а из остальной части,

включающей «головки»,- тяжелый меромиозин (ТММ). ЛММ, подобно миозину,

образует нити, однако он не обладает АТФазной активностью и не связывает актин.

ТММ катализирует гидролиз АТФ и связывает актин. ТММ можно расщепить

далее путем более длительной обработки трипсином или папаином, в результате

чего получается один S

2

-фрагмент длиной 40 нм с мол. массой 62000 и два

S

1

-фрагмента с мол. массой 110000, представляющие собой «головки» миозина.

Толстые нити (толстые миофиламенты) в саркомере надо понимать как

образование, полученное путем соединения большого числа определенным

образом ориентированных в пространстве молекул миозина (рис. 20.4).

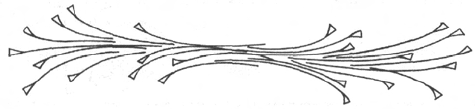

Актин, составляющий 20% от сухой массы миофибрилл, был открыт

Ф. Штраубом в 1942 г. Известны две формы актина: глобулярный актин

(G-актин) и фибриллярный актин (F-актин). Молекула G-актина с мол.

массой 42000 состоит из одной полипептидной цепочки (глобула), в обра-

649

2 нм

150 нм

16 нм

Рис. 20.4. Строение толстого миозинового филамента.

зовании которой принимают участие 374 аминокислотных остатка. При

повышении ионной силы до физиологического уровня G-актин полиме-

ризуется в F-актин (фибриллярная форма). На электронных микрофо-

тографиях волокна F-актина выглядят как две нити бус, закрученных одна

вокруг другой (рис. 20.5).

Актомиозин образуется при соединении миозина с F-актином. Ак-

томиозин, как естественный, так и искусственный, т.е. полученный путем

соединения in vitro высокоочищенных препаратов миозина и F-актина,

обладает АТФазной активностью, которая отличается от таковой миозина,

АТФазная активность миозина значительно возрастает в присутствии

стехиометрических количеств F-актина. Фермент актомиозин активируется

ионами Mg

2+

и ингибируется этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА) и вы-

сокой концентрацией АТФ, тогда как миозиновая АТФаза ингибируется

ионами Mg

2+

, активируется ЭДТА и не ингибируется высокой концентра-

цией АТФ. Оптимальные значения рН для обоих ферментов также раз-

личны.

Как отмечалось, кроме рассмотренных основных белков, в миофибрил-

лах содержатся также тропомиозин, тропонин и некоторые другие ре-

гуляторные белки.

Тропомиозин был открыт К. Бейли в 1946 г. Молекула тропомиозина

состоит из двух α-спиралей и имеет вид стержня длиной 40 нм; его мол.

масса 65000. На долю тропомиозина приходится около 4–7% всех белков

миофибрилл.

Тропонин – глобулярный белок, открытый С. Эбаси в 1963 г.; его мол.

масса 80000. В скелетных мышцах взрослых животных и человека тропонин

(Тн) составляет лишь около 2% от всех миофибриллярных белков. В его

состав входят три субъединицы (Тн-I, Тн-С, Тн-Т). Тн-I (ингибирующий)

может ингибировать АТФазную активность, ТН-С (кальцийсвязывающий)

обладает значительным сродством к ионам кальция, Тн-Т (тропомиозин-

связывающий) обеспечивает связь с тропомиозином. Тропонин, соединяясь

с тропомиозином, образует комплекс, названный нативным тропомиози-

ном. Этот комплекс прикрепляется к актиновым филаментам и придает

актомиозину скелетных мышц позвоночных чувствительность к ионам

Са

2+

(рис. 20.6).

Установлено, что тропонин (его субъединицы Тн-Т и Тн-I) способен

фосфорилироваться при участии цАМФ-зависимых протеинкиназ. Вопрос

о том, имеет ли отношение фосфорилирование тропонина in vitro к ре-

гуляции мышечного сокращения, остается пока открытым.

Белки стромы в поперечно-полосатой мускулатуре представлены

в основном коллагеном и эластином. Известно, что строма скелетных

мышц, остающаяся после исчерпывающей экстракции мышечной кашицы

солевыми растворами с высокой ионной силой, состоит в значительной

мере из соединительнотканных элементов стенок сосудов и нервов, а также

сарколеммы и некоторых других структур.

650