Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия

Подождите немного. Документ загружается.

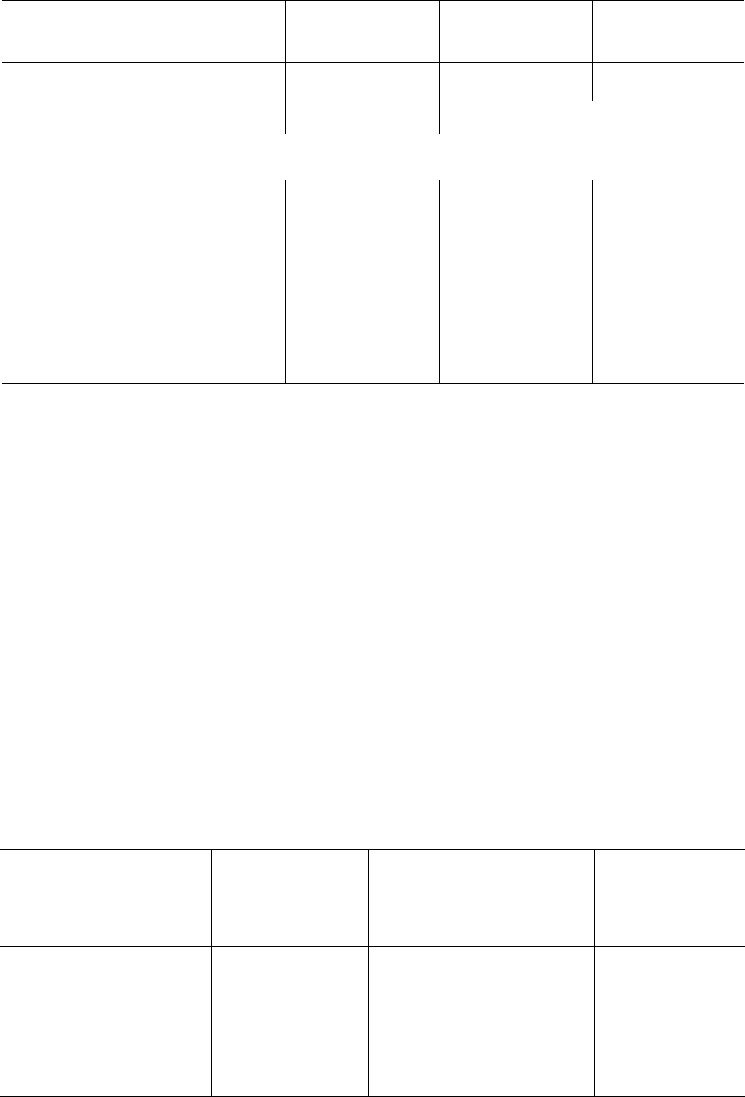

Таблица 19.2. Липидный состав нервной ткани

Общее содержание липидов,

% от сухой массы

Серое

вещество

32,7

Белое

вещество

54,9

Миелин

70

В процентах от общих липидов

Холестерин

Цереброзиды

Ганглиозиды

Фосфатидилэтаноламины

Фосфатидилхолины

Фосфатидилсерины

Фосфатидилинозитолы

Плазмалогены

Сфингомиелины

22,0

5,4

1,7

22,7

26,7

8,7

2,7

8,8

6,9

27,5

19,8

5,4

14,9

12,8

7,9

0,9

11,2

7,7

27,7

22,7

3,8

15,6

11,2

4,8

0,6

12,3

7,9

Углеводы

В мозговой ткани имеются гликоген и глюкоза, но по сравнению с другими

тканями ткань мозга бедна углеводами. Общее содержание глюкозы в го-

ловном мозге разных животных составляет в среднем 1–4 мкмоль на

1 г ткани, а гликогена – 2,5–4,5 мкмоль на 1 г ткани. Интересно отметить,

что общее содержание гликогена в мозге эмбрионов и новорожденных

животных значительно выше, чем в мозге взрослых. Например, у ново-

рожденных мышей в отличие от взрослых особей уровень гликогена в 3 раза

выше. По мере роста и дифференцировки мозга концентрация гликогена

быстро снижается и остается относительно постоянной у взрослого живот-

ного.

В мозговой ткани имеются также промежуточные продукты обмена

углеводов: гексозо- и триозофосфаты, молочная, пировиноградная и другие

кислоты (табл. 19.3).

Таблица 19.3. Средние данные о содержании некоторых метаболитов обмена

углеводов в головном мозге крыс

Метаболит

Глюкозо-6-фосфат

Фруктозо-6-фосфат

Фруктозо-1,6-бисфосфат

Диоксиацетонфосфат

Глицеральдегид-3-

фосфат

Содержание,

мкмоль на 1 г

сырой массы

ткани

0,039-0,049

0,017-0,023

0,010-0,017

0,024

0,021-0,046

Метаболит

3-Фосфоглицерат

2-Фосфоглицерат

Фосфоенолпируват

Пируват

Лактат

Содержание,

мкмоль на 1 г

сырой массы

ткани

0,085-0,100

0,010-0,016

0,035-0,097

0,120-0,190

1,26-1,70

631

Адениновые нуклеотиды и креатинфосфат

В мозговой ткани на долю адениновых нуклеотидов приходится около 84%

от всех свободных нуклеотидов. Большую часть оставшихся нуклеотидов

составляют производные гуанина. В целом количество высокоэргических

соединений в нервной ткани невелико. Содержание нуклеотидов и креатин-

фосфата в головном мозге крыс составляет в среднем (в мкмоль на

1 г сырой массы): АТФ – 2,30–2,90; АДФ – 0,30–0,50; АМФ – 0,03–0,05;

ГТФ – 0,20–0,30; ГДФ – 0,15–0,20; УТФ – 0,17–0,25; креатинфосфат – 3,50–

4,75. Распределение основных макроэргических соединений примерно оди-

наково во всех отделах мозга.

Содержание циклических нуклеотидов (цАМФ и цГМФ) в головном

мозге значительно выше, чем во многих других тканях. Уровень цАМФ

в мозге в среднем 1–2, а цГМФ – до 0,2 нмоль на 1 г ткани. Для мозга

характерна также высокая активность ферментов метаболизма циклических

нуклеотидов. Большинство исследователей считают, что циклические

нуклеотиды участвуют в синаптической передаче нервного импульса.

Минеральные вещества

Ионы Na

+

, K

+

, Cu

2+

, Fe

3+

, Ca

2+

, Mg

2+

и Мn

2+

распределены в головном

мозге относительно равномерно в сером и белом веществе (табл. 19.4).

Содержание фосфатов в белом веществе выше, чем в сером.

Таблица 19.4. Содержание основных минеральных компонентов в ткани головного

мозга и в плазме крови человека

Компонент

Na

+

К

+

Са

2+

Cl

–

НСO

3

–

Мозговая ткань,

ммоль/кг

57

96

1

37

12

Плазма крови,

ммоль/л

141

5

2,5

101

28

Из данных таблицы 19.4 видно, что концентрация ионов К

+

, Na

+

,

а также Сl

–

в мозге резко отличается от концентрации их в жидкостях тела.

Количественное соотношение неорганических анионов и катионов в моз-

говой ткани свидетельствует о дефиците анионов. Расчет показывает, что

для покрытия дефицита анионов потребовалось бы в 2 раза больше белков,

чем их имеется в мозговой ткани. Принято считать, что остающийся

дефицит анионов покрывается за счет липидов. Вполне возможно, что

участие липидов в ионном балансе – одна из функций головного мозга.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА НЕРВНОЙ ТКАНИ

Дыхание

На долю головного мозга приходится 2–3% от массы тела. В то же время

потребление кислорода головным мозгом в состоянии физического покоя

достигает 20–25% от общего потребления его всем организмом, а у детей

632

в возрасте до 4 лет мозг потребляет даже 50% кислорода, утилизируемого

всем организмом.

О размерах потребления головным мозгом из крови различных веществ,

в том числе кислорода, можно судить по артериовенозной разнице. Уста-

новлено, что во время прохождения через мозг кровь теряет около 8 об.%

кислорода. В 1 мин на 100 г мозговой ткани приходится 53–54 мл крови.

Следовательно, 100 г мозга потребляет в 1 мин 3,7 мл кислорода, а весь

головной мозг (1500 г) – 55,5 мл кислорода*.

Газообмен мозга значительно выше, чем газообмен других тканей,

в частности он превышает газообмен мышечной ткани почти в 20 раз.

Интенсивность дыхания для различных областей головного мозга неоди-

накова. Например, интенсивность дыхания белого вещества в 2 раза ниже,

чем серого (правда, в белом веществе меньше клеток). Особенно интенсивно

расходуют кислород клетки коры мозга и мозжечка.

Поглощение кислорода головным мозгом значительно меньше при

наркозе. Напротив, интенсивность дыхания мозга возрастает при уве-

личении функциональной активности.

Метаболизм углеводов

Основным субстратом дыхания мозговой ткани является глюкоза. В 1 мин

100 г ткани мозга потребляют в среднем 5 мг глюкозы. Подсчитано, что

более 90% утилизируемой глюкозы в ткани мозга окисляется до СО

2

и Н

2

О

при участии цикла трикарбоновых кислот. В физиологических условиях

роль пентозофосфатного пути окисления глюкозы в мозговой ткани не-

велика, однако этот путь окисления глюкозы присущ всем клеткам голов-

ного мозга. Образующаяся в процессе пентозофосфатного цикла восста-

новленная форма НАДФ (НАДФН) используется для синтеза жирных

кислот и стероидов. Интересно отметить, что в расчете на всю массу

головного мозга содержание глюкозы в нем составляет около 750 мг. За

1 мин тканью мозга окисляется 75 мг глюкозы. Следовательно, количество

глюкозы, имеющееся в ткани головного мозга, могло бы быть доста-

точным лишь на 10 мин жизни человека. Данный расчет, а также величина

артериовенозной разницы по глюкозе доказывают, что основным субстра-

том дыхания головного мозга является глюкоза крови. По-видимому,

глюкоза легко диффундирует из крови в ткань головного мозга (содержание

глюкозы в мозговой ткани 0,05%, а в артериальной крови – 4,44 ммоль/л,

или 80 мг/100 мл).

Между глюкозой и гликогеном мозговой ткани имеется тесная связь,

выражающаяся в том, что при недостаточном поступлении глюкозы из

крови гликоген головного мозга является источником глюкозы, а глюкоза

при ее избытке – исходным материалом для синтеза гликогена. Распад

гликогена в мозговой ткани происходит путем фосфоролиза с участием

системы цАМФ. Однако в целом использование гликогена в мозге по

сравнению с глюкозой не играет существенной роли в энергетическом

отношении, так как содержание гликогена в головном мозге невелико.

Наряду с аэробным метаболизмом углеводов мозговая ткань способна

к довольно интенсивному анаэробному гликолизу. Значение этого явления

* В целом потребление кислорода тканями взрослого человека в состоянии покоя

составляет 200-240 мл/мин.

633

пока недостаточно ясно, ибо гликолиз как источник энергии ни в коей мере

не может сравниться по эффективности с тканевым дыханием в головном

мозге.

Метаболизм лабильных фосфатов (макроэргов)

Интенсивность обновления богатых энергией фосфорных соединений в го-

ловном мозге очень велика. Именно этим можно объяснить, что содержа-

ние АТФ и креатинфосфата в мозговой ткани характеризуется значитель-

ным постоянством. В случае прекращения доступа кислорода мозг может

«просуществовать» немногим более минуты за счет резерва лабильных

фосфатов. Прекращение доступа кислорода даже на 10–15 с нарушает

энергетику нервных клеток, что в целостном организме выражается наступ-

лением обморочного состояния. По-видимому, при кислородном голо-

дании мозг может очень недолго получать энергию за счет процессов

гликолиза.

Установлено, что при инсулиновой коме содержание глюкозы в крови

может снижаться до 1 ммоль/л, потребление кислорода мозгом в этих

условиях не более 1,9 мл/100 г в 1 мин. В норме концентрация глюкозы

в крови 3,3–5,0 ммоль/л, а мозг потребляет 3,4–3,7 мл кислорода на 100 г

массы в 1 мин. При инсулиновой коме нарушаются процессы окисли-

тельного фосфорилирования в мозговой ткани, снижается концентрация

АТФ и происходит изменение функций мозга.

Возбуждение и наркоз быстро сказываются на обмене лабильных

фосфатов. В состоянии наркоза наблюдается угнетение дыхания; содержа-

ние АТФ и креатинфосфата повышено, а уровень неорганического фосфата

снижен. Следовательно, сокращается потребление мозгом соединений, бо-

гатых энергией.

Напротив, при раздражении интенсивность дыхания усиливается в 2–4

раза; уровень АТФ и креатинфосфата снижается, а количество неорга-

нического фосфата увеличивается. Эти изменения наступают независимо от

того, каким образом произошло стимулирование нервных процессов,

а именно путем электрического разряжения или химическим путем.

Метаболизм аминокислот и белков

Общее содержание аминокислот в ткани мозга человека в 8 раз превышает

концентрацию их в крови. Аминокислотный состав мозга отличается

определенной специфичностью. Так, концентрация свободной глутамино-

вой кислоты в мозге выше, чем в любом другом органе млекопитающих

(10 мкмоль/г). На долю глутаминовой кислоты вместе с ее амидом глу-

тамином и трипептидом глутатионом приходится более 50% α-аминоазота

головного мозга. В мозге содержится ряд свободных аминокислот, которые

лишь в незначительных количествах обнаруживаются в других тканях

млекопитающих. Это γ-аминомасляная кислота, N-ацетиласпарагиновая

кислота и цистатионин (см. главу 1).

Известно, что обмен аминокислот в мозговой ткани протекает в разных

направлениях. Прежде всего пул свободных аминокислот используется как

источник «сырья» для синтеза белков и биологически активных аминов.

Одна из функций дикарбоновых аминокислот в головном мозге – связы-

вание аммиака, освобождающегося при возбуждении нервных клеток.

Поступления аминокислот в мозговую ткань и выход из нее, а также

использование глюкозы крови для синтеза аминокислот нейронов и глии

634

в разных отделах мозга различны. Эти различия в существенной мере

обусловлены наличием гематоэнцефалического барьера, который следует

рассматривать конкретно для каждого вещества или класса веществ. Ге-

матоэнцефалический барьер не следует представлять как единое струк-

турное образование, создающее преграду для транспорта; различие отно-

сительно скоростей поступления веществ в разные отделы мозга может

быть обусловлено особенностями эпителия сосудов, базальной мембраны

или расположения прилегающих отростков глиальных клеток. В условиях

in vitro (в отсутствие барьера) многие аминокислоты накапливаются в клет-

ках мозга за счет активного транспорта, в котором участвует несколько

самостоятельных Na

+

-зависимых транспортных систем.

Установлено, что белки в головном мозге находятся в состоянии

активного обновления, о чем свидетельствует быстрое включение радиоак-

тивных аминокислот в молекулы белков. Однако в разных отделах голов-

ного мозга скорость синтеза и распада белковых молекул неодинакова.

Белки серого вещества полушарий большого мозга и белки мозжечка

отличаются особенно большой скоростью обновления. В участках голов-

ного мозга, богатых проводниковыми структурами – аксонами (белое

вещество головного мозга), скорость синтеза и распада белковых молекул

меньше.

При различных функциональных состояниях ЦНС наступают изменения

в интенсивности обновления белков. Так, при действии на организм

животных возбуждающих агентов (фармакологические средства и электри-

ческий ток) в головном мозге усиливается интенсивность обмена белков.

Под влиянием наркоза скорость распада и синтеза белков снижается.

Возбуждение нервной системы сопровождается повышением содержания

аммиака в нервной ткани. Это явление наблюдается как при раздражении

периферических нервов, так и при раздражении мозга. Считают, что

образование аммиака при возбуждении в первую очередь происходит за

счет дезаминирования АМФ.

Аммиак – очень ядовитое вещество, особенно для нервной системы.

Особую роль в устранении аммиака играет глутаминовая кислота. Она

способна связывать аммиак с образованием глутамина – безвредного для

нервной ткани вещества. Данная реакция амидирования протекает при

участии фермента глутаминсинтетазы и требует затраты энергии АТФ (см.

главу 12). Непосредственный источник глутаминовой кислоты в мозговой

ткани – путь восстановительного аминирования α-кетоглутаровой кислоты;

Образование глутаминовой кислоты из α-кетоглутаровой и аммиака

является важным механизмом нейтрализации аммиака в ткани мозга, где

путь устранения аммиака за счет синтеза мочевины не играет существенной

роли.

Кроме того, глутаминовая кислота в нервной ткани может декарбокси-

лироваться с образованием ГАМК:

635

α-Кетоглутарат

Спонтанно

α-Иминоглутарат

Глутамат-

дегидрогеназа

L-глутамат

L-глутамат

Глутаматде-

карбоксилаза

γ-Аминомасляная кислота

NH

3

H

2

O

НАДН+ H

+

НАД

+

СО

2

ГAMК в наибольшем количестве содержится в сером веществе голов-

ного мозга. В спинном мозге и периферических нервах ее значительно

меньше.

Метаболизм липидов

Липиды составляют около половины сухой массы головного мозга. Как

отмечалось, в нервных клетках серого вещества особенно много фосфо-

глицеридов, а в миелиновых оболочках нервных стволов – сфингомиелина.

Из фосфоглицеридов серого вещества мозга наиболее интенсивно обнов-

ляются фосфатидилхолины и особенно фосфатидилинозитол. Обмен ли-

пидов миелиновых оболочек протекает с небольшой скоростью. Холесте-

рин, цереброзиды и сфингомиелины обновляются очень медленно.

Ткань головного мозга взрослого человека содержит много холестерина

(около 25 г). У новорожденных в головном мозге всего 2 г холестерина;

количество его резко возрастает в первый год жизни (примерно в 3 раза),

при этом биосинтез холестерина происходит в самой мозговой ткани.

У взрослых людей синтез холестерина в головном мозге резко снижается.

Основная часть холестерина в зрелом мозге находится в неэтерифици-

рованном состоянии, эфиры холестерина обнаруживаются в относительно

высокой концентрации в участках активной миелинизации. Пути биосинтеза

фосфоглицеридов в мозге сходны с теми, которые осуществляются в других

тканях. Жирные кислоты образуются в основном из глюкозы, однако

частично синтез их происходит из ацетоацетата, цитрата и даже ацетил-

аспартата.

ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И ПРОВЕДЕНИЯ НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Рассмотрим химические основы возникновения и поддержания биоэлектри-

ческих потенциалов (потенциала покоя и потенциала действия). Большинст-

во исследователей придерживаются мнения, что явления электрической

поляризации клетки обусловлены неравномерным распределением ионов

К

+

и Na

+

по обе стороны клеточной мембраны. Мембрана обладает

избирательной проницаемостью: большей для ионов К

+

и значительно

меньшей для ионов Na

+

. Кроме того, в нервных клетках существует

механизм, который поддерживает внутриклеточное содержание натрия на

низком уровне вопреки градиенту концентрации. Этот механизм получил

название натриевого насоса.

При определенных условиях резко повышается проницаемость мембра-

ны для ионов Na

+

.

В состоянии покоя внутренняя сторона клеточной мембраны заряжена

электроотрицательно по отношению к наружной поверхности. Объясняется

это тем, что количество ионов Na

+

, выкачиваемых из клетки с помощью

натриевого насоса, не вполне точно уравновешивается поступлением в клет-

ку ионов К

+

. В связи с этим часть катионов натрия удерживается внутрен-

ним слоем противоионов (анионов) на наружной поверхности клеточной

мембраны. Таким образом, на мембранах, ограничивающих нервные клетки,

поддерживается разность электрических потенциалов (трансмембранная раз-

ность электрических потенциалов); эти мембраны электрически возбудимы.

При возбуждении, вызванном тем или иным агентом, селективно изме-

няется проницаемость мембраны нервной клетки (аксона): увеличивается

избирательно для ионов Na

+

(примерно в 500 раз) и остается без изменения

636

для ионов К

+

. В результате ионы Na

+

устремляются внутрь клетки.

Компенсирующий поток ионов К

+

, направляющийся из клетки, несколько

запаздывает. Это приводит к возникновению отрицательного заряда на

наружной поверхности клеточной мембраны. Внутренняя поверхность

мембраны приобретает положительный заряд; происходит перезарядка

клеточной мембраны (в частности, мембраны аксона, т.е. нервного волок-

на), и возникает потенциал действия, или спайк. Продолжительность спайка

не превышает 1 мс. Он имеет восходящую фазу, пик и нисходящую фазу.

Нисходящая фаза (падение потенциала) связана с нарастающим преобла-

данием выхода ионов К

+

над поступлением ионов Na

+

– мембранный

потенциал возвращается к норме. После проведения импульса в клетке

восстанавливается состояние покоя. В этот период ионы Na

+

, вошедшие

в нейрон при возбуждении, заменяются на ионы К

+

. Этот переход происхо-

дит против градиента концентрации, так как ионов Na

+

во внешней среде,

окружающей нейроны, намного больше, чем в клетке после момента ее

возбуждения. Переход ионов Na

+

против градиента концентрации, как

отмечалось, осуществляется с помощью натриевого насоса, для работы

которого необходима энергия АТФ. В конце концов все это приводит

к восстановлению исходной концентрации катионов калия и натрия внутри

клетки (аксона), и нерв готов для получения следующего импульса воз-

буждения. Заметим, что миелиновые мембраны, образуемые шванновскими

клетками, окутывают нервные волокна и служат электрическим изолятором.

Этот изоляционный слой покрывает большинство нервных волокон и силь-

но ускоряет распространение электрической волны (сигнала); при этом

ионы входят в клетку и выходят из нее только в тех местах, где изолятор

отсутствует. Как уже отмечалось, миелиновая мембрана состоит из фос-

фолипидов, в частности из сфингомиелина, холестерина, а также белков

и гликосфинголипидов. Некоторые заболевания, например рассеянный

склероз, характеризуются демиелинизацией и нарушением проведения нерв-

ного импульса. Другим не менее важным процессом для нервной ткани

является передача нервного импульса от одной нервной клетки к другой или

воздействие на клетки эффекторного органа.

Роль медиаторов в передаче нервных импульсов

Связь миллиардов нейронов мозга осуществляется посредством медиато-

ров. Химическое вещество можно отнести к числу медиаторов лишь в том

случае, если оно удовлетворяет ряду критериев. В нервных волокнах

должны содержаться ферменты, необходимые для синтеза этого вещества.

При раздражении нервов это вещество должно выделяться, реагировать со

специфическим рецептором на постсинаптической клетке и вызывать

биологическую реакцию. Должны существовать механизмы, быстро пре-

кращающие действие этого вещества.

Всем этим критериям удовлетворяют два вещества – ацетилхолин и но-

радреналин. Содержащие их нервы называют соответственно холинерги-

ческими и адренергическими. В соответствии с этим все эфферентные

системы делят на холинорецепторы и адренорецепторы.

Ряд других химических веществ удовлетворяют многим, но не всем

перечисленным критериям. К таким медиаторам относят дофамин, адре-

налин, серотонин, октопамин, гистамин, ГАМК и др.

Обширная группа холинорецепторов весьма неоднородна как в струк-

турном, так и в функциональном отношении. Объединяют их медиатор

ацетилхолин и общая схема строения синапса.

637

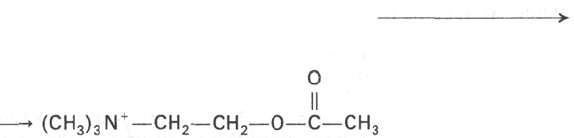

Ацетилхолин * представляет собой сложный эфир уксусной кислоты

и холина. Он синтезируется в нервной клетке из холина и активной формы

ацетата – ацетилкоэнзима А при помощи специального фермента холин-

ацетилтрансферазы (холинацетилазы):

Синапс можно представить себе как узкое пространство (щель), огра-

ниченное с одной стороны пресинаптической, а с другой – постсинапти-

ческой мембраной (рис. 19.4). Пресинаптическая мембрана состоит из

внутреннего слоя, принадлежащего цитоплазме нервного окончания, и на-

ружного слоя, образованного нейроглией. Мембрана в некоторых местах

утолщена и уплотнена, в других истончена и имеет отверстия для сообще-

ния цитоплазмы аксона с синаптическим пространством. Постсинапти-

ческая мембрана менее плотная, не имеет отверстий. Подобным образом

построены и нервно-мышечные синапсы, но они имеют более сложное

строение мембранного комплекса.

В общих чертах картину участия ацетилхолина в осуществлении пере-

дачи нервного импульса возбуждения можно представить следующим

образом. В синаптических нервных окончаниях имеются пузырьки (вези-

кулы) диаметром 30–80 нм, которые содержат нейромедиаторы. Эти

пузырьки покрыты оболочкой, которая образована белком клатрином

(мол. масса 180000). В холинергических синапсах каждый пузырек диамет-

ром 80 нм содержит ~ 40000 молекул ацетилхолина. При возбуждении

высвобождение медиатора происходит «квантами», т.е. путем полного

опорожнения каждого отдельного пузырька. В нормальных условиях под

влиянием сильного импульса выделяется примерно 100–200 квантов ме-

диатора – количество, достаточное для инициирования потенциала действия

в постсинаптическом нейроне. Происходит это, по-видимому, следующим

образом. Деполяризация мембраны синаптических окончаний вызывает

быстрый ток ионов Са

2+

в клетку. Временное увеличение внутриклеточной

концентрации ионов Са

2+

стимулирует слияние мембраны синаптических

пузырьков с плазматической мембраной и таким образом запускает процесс

высвобождения их содержимого. Для выброса содержимого одного пу-

зырька требуется примерно 4 иона Са

2+

. Выделенный в синаптическую

щель ацетилхолин вступает во взаимодействие с белком-хеморецептором,

входящим в состав постсинаптической мембраны. В результате изменяется

проницаемость мембраны – резко увеличивается ее пропускная способность

для ионов Na

+

. Взаимодействие между рецептором и медиатором за-

пускает ряд реакций, заставляющих постсинаптическую нервную клетку или

эффекторную клетку выполнять свою специфическую функцию. После

выделения медиатора должна наступить фаза его быстрой инактивации,

или удаления, чтобы подготовить синапс к восприятию нового импульса.

* Ацетилхолин служит также медиатором в двигательных концевых пластинках (нервно-

мышечные соединения, являющиеся участками контактов между нервом и поперечнополо-

сатой мышцей).

638

Холин

Ацетил-КоА

Холинацетилтрансфераза

Ацетилхолин

(CH

3

)

3

N

+

—СН

2

—СН

2

—ОН + СН

3

—СО—S-KoA

+ HS-KoA

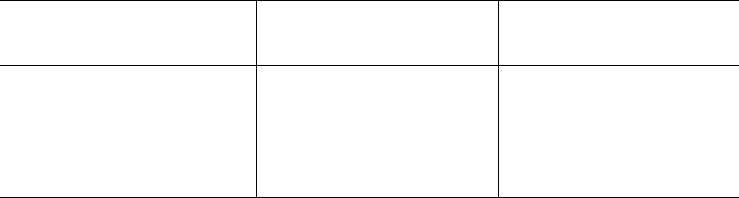

Рис. 19.4. Схематическое изобра-

жение синапса (по Мецлеру).

1 - синаптические пузырьки; 2 - лизосо-

ма; 3 - микрофибриллы (нейрофибрил-

лы); 4 - аксон; 5 - митохондрии; 6 - пре-

синаптическое утолщение мембраны;

7 - постсинаптическое утолщение мем-

браны; 8 - синаптическая щель (около

20

нм).

В холинергических синапсах это происходит двумя путями. Первый путь

заключается в том, что ацетилхолин подвергается ферментативному гидро-

лизу. Второй путь – это энергозависимый активный транспорт ацетилхо-

лина в нейрон, где он накапливается для последующего повторного

использования.

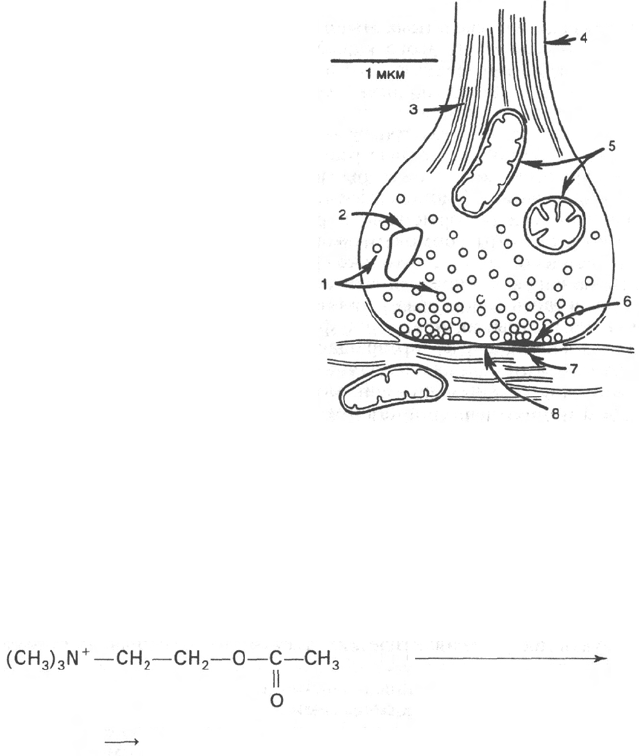

Гидролитический распад ацетилхолина на уксусную кислоту и холин

катализируется ферментом, который получил название «ацетилхолинэсте-

раза»:

В большинстве отделов головного мозга гидролиз ацетилхолина осу-

ществляется ацетилхолинэстеразой (истинная холинэстераза, которая гид-

ролизует ацетилхолин быстрее, чем иные эфиры холина). В нервной ткани

существуют и другие эстеразы, которые способны гидролизовать ацетил-

холин, но значительно медленнее, чем, например, бутирилхолин. Эти

эстеразы называются холинэстеразой (или псевдохолинэстеразой). К

числу холинергических систем относятся моторные нейроны, образующие

нервно-мышечные соединения, все преганглионарные нейроны автономной

нервной системы и постганглионарные нейроны парасимпатической нерв-

ной системы. Большое количество холинергических симпатических облас-

тей обнаружено также в головном мозге. В зависимости от чувстви-

тельности к той или иной группе химических соединений холинергические

нейроны делятся на мускариновые (активируемые мускарином) и нико-

тиновые (активируемые никотином). Мускариновые рецепторы ацетилхо-

лина, имеющиеся во многих нейронах автономной нервной системы,

специфически блокируются атропином. Никотиновые синапсы присутст-

639

Ацетилхолин

Ацетилхолинэстераза

Холин

Уксусная кислота

(CH

3

)

3

N

+

—CH

2

—CH

2

OH + СН

3

СООН

+ Н

2

O

вуют в ганглиях и скелетных мышцах. Их ингибиторами являются кураре

и активный компонент этого яда D-тубокурарин.

Необходимо подчеркнуть, что в адренорецепторах существует два вида

рецепторов для норадреналина: α- и β-адренергические рецепторы. Эти

рецепторы можно отличить друг от друга по специфическим реакциям,

которые они вызывают, а также по тем специфическим агентам, которые

способны блокировать данные реакции.

β-Адренергические рецепторы включают эфферентную клетку с по-

мощью аденозин-3',5'-монофосфата, или цАМФ – универсального «второго

посредника» между гормонами и различными функциями клеток, на ко-

торые воздействуют гормоны (см. главу 8).

Установлено, что как только β-адренергический рецептор, располо-

женный на наружной поверхности мембраны эффекторной клетки, начинает

взаимодействовать с норадреналином, на внутренней поверхности кле-

точной мембраны активируется фермент аденилатциклаза. Затем в

клетке аденилатциклаза превращает АТФ в цАМФ; последний в свою

очередь способен оказывать влияние на метаболизм клетки. Этот сложный

ряд последовательных реакций может быть заблокирован пропраноло-

лом – веществом, препятствующим связыванию норадреналина с β-адре-

нергическим рецептором.

Известно, что в метаболизме катехоламиновых медиаторов особая роль

принадлежит ферменту моноаминоксидазе (МАО). Этот фермент удаляет

аминогруппу (—NH

2

) у норадреналина, серотонина, дофамина и адре-

налина, тем самым инактивируя указанные медиаторы. В последние годы

было показано, что, помимо ферментативного превращения, существует

и другой механизм быстрой инактивации, точнее удаления, медиаторов.

Оказалось, что норадреналин быстро исчезает из синаптической щели

в результате вторичного поглощения симпатическими нервами; вновь

оказавшись в нервном волокне, медиатор, естественно, не может воз-

действовать на постсинаптические клетки. Конкретный механизм этого

явления пока не вполне ясен.

Адренергическая и холинергическая системы головного мозга тесно

взаимодействуют с другими системами мозга, в частности использующими

серотонин в качестве медиатора. В основном серотонинсодержащие нейро-

ны сосредоточены в ядрах мозгового ствола. Нейромедиаторная роль

серотонина осуществляется в результате взаимодействия серотонина со

специфическими серотонинергическими рецепторами. Исследования, про-

веденные с ингибитором синтеза серотонина n-хлорфенилаланином, а также

с другими ингибиторами, дают основания считать, что серотонин влияет на

процессы сна. Выявлено также, что торможение кортикостероидами секре-

торной активности гипофиза оказывается менее эффективным у тех жи-

вотных, мозг которых беднее серотонином.

Важным нейромедиатором, выполняющим тормозные функции, явля-

ется γ-аминомасляная кислота (ГАМК), количество которой в головном

мозге во много раз больше, чем других нейромедиаторов. Так, в гипо-

таламусе суммарное содержание ацетилхолина, норадреналина, дофамина

и серотонина не превышает 10 мкг/г, в то время как ГАМК в этом отделе

головного мозга более 600 мкг/г. ГАМК увеличивает проницаемость

постсинаптических мембран для ионов К

+

и тем самым отдаляет мембран-

ный потенциал от порогового уровня, при котором возникает потенциал

действия; таким образом, ГАМК – это тормозной нейромедиатор. ГАМК

образуется при декарбоксилировании глутамата в реакции, катализируемой

глутаматдекарбоксилазой:

640