Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия

Подождите немного. Документ загружается.

ном поступлении их в кровяное русло. Она в свою очередь может быть

почечной и внепочечной.

При почечной ретенционной азотемии концентрация остаточного азота

в крови увеличивается вследствие ослабления очистительной (экскреторной)

функции почек. Резкое повышение содержания остаточного азота происхо-

дит в основном за счет мочевины. В этих случаях на долю азота мочевины

приходится 90% небелкового азота крови вместо 50% в норме. Внепочечная

ретенционная азотемия может возникнуть в результате тяжелой недоста-

точности кровообращения, снижения артериального давления и уменьше-

ния почечного кровотока. Нередко внепочечная ретенционная азотемия

является результатом наличия препятствия оттоку мочи после ее образова-

ния в почке.

Продукционная азотемия развивается при избыточном поступле-

нии азотсодержащих продуктов в кровь, как следствие усиленного распада

тканевых белков при обширных воспалениях, ранениях, ожогах, кахексии

и др. Нередко наблюдаются азотемии смешанного типа.

Как отмечалось, в количественном отношении главным конечным про-

дуктом обмена белков в организме является мочевина. Принято считать,

что мочевина в 18 раз менее токсична, чем остальные азотистые вещества.

При острой почечной недостаточности концентрация мочевины в крови

достигает 50–83 ммоль/л (норма 3,3–6,6 ммоль/л). Нарастание содержа-

ния мочевины в крови до 16–20 ммоль/л (в расчете на азот мочевины) *

является признаком нарушения функции почек средней тяжести, до

35 ммоль/л – тяжелым и свыше 50 ммоль/л – очень тяжелым нарушением

с неблагоприятным прогнозом. Иногда определяют отношение азота моче-

вины крови к остаточному азоту крови (в процентах):

В норме это соотношение меньше 48%. При почечной недостаточности

оно повышается и может достигать 90%, а при нарушении мочевинообразо-

вательной функции печени снижается (ниже 45%).

К важным небелковым азотистым веществам крови относится также

мочевая кислота. Напомним, что у человека мочевая кислота является

конечным продуктом обмена пуриновых оснований. В норме концентрация

мочевой кислоты в цельной крови составляет 0,18–0,24 ммоль/л (в сыво-

ротке крови – около 0,29 ммоль/л). Повышение содержания мочевой кисло-

ты в крови (гиперурикемия) – главный симптом подагры. При подагре

уровень мочевой кислоты в сыворотке крови возрастает до 0,5–0,9 ммоль/л

и даже до 1,1 ммоль/л.

В состав остаточного азота входит также азот аминокислот и полипеп-

тидов. В крови постоянно содержится некоторое количество свободных

аминокислот. Часть из них экзогенного происхождения, т.е. попадает

в кровь из пищеварительного тракта, другая часть аминокислот образуется

в результате распада белков ткани. Почти пятую часть содержащихся

в плазме аминокислот составляют глутаминовая кислота и глутамин

(табл. 17.2). Содержание свободных аминокислот в сыворотке и плазме

крови практически одинаково, но отличается от уровня их в эритроцитах.

В норме отношение концентрации азота аминокислот в эритроцитах к со-

* Содержание азота мочевины (2 атома с мол. массой 14) в 2,14 раза меньше, чем самой

мочевины (мол. масса 60).

581

Азот мочевины

Остаточный азот

х

100.

Таблица 17.2. Концентрация свободных аминокислот в плазме крови человека

Аминокислота

Аланин

Аргинин

Аспарагин

Аспарагиновая кислота

Валин

Глутаминовая кислота

Глутамин

Глицин

Гистидин

Изолейцин

Лейцин

Концентрация,

мкмоль/л

360–630

92–172

50–150

2–30

188–274

54–175

514–568

100–400

110–135

122–153

130–252

Аминокислота

Лизин

Метионин

Орнитин

Пролин

Серин

Треонин

Триптофан

Тирозин

Фенилаланин

Цитруллин

Цистин

Концентрация,

мкмоль/л

144–363

20–34

30–100

50–200

70–150

160–176

30–90

78–83

85–115

10–50

84–125

держанию азота аминокислот в плазме колеблется от 1,52 до 1,82. Это

отношение отличается большим постоянством, и только при некоторых

заболеваниях наблюдается его отклонение от нормы.

Суммарное определение уровня пептидов в крови производят сравни-

тельно редко. Следует помнить, что многие пептиды крови являются

биологически активными соединениями и их определение представляет

большой клинический интерес. К таким соединениям относятся кинины (см.

главу 8).

Безазотистые органические компоненты крови

В группу безазотистых органических веществ крови входят углеводы, жиры,

липиды, органические кислоты и некоторые другие вещества. Все эти

соединения являются либо продуктами промежуточного обмена углеводов

и жиров, либо играют роль питательных веществ. Основные данные,

характеризующие содержание в крови различных безазотистых органиче-

ских веществ, представлены в табл. 17.1. В клинике большое значение

придают количественному определению этих компонентов крови.

Электролитный состав плазмы крови

Известно, что общее содержание воды в организме человека составляет

60–65% от массы тела, т.е. приблизительно 40–45 л (если масса тела 70 кг);

2

/

3

общего количества воды приходится на внутриклеточную жидкость,

1

/

3

– нa внеклеточную. Часть внеклеточной воды находится в сосудистом

русле (5% от массы тела), большая часть – вне сосудистого русла – это

межуточная (интерстициальная), или тканевая, жидкость (15% от массы

тела). Кроме того, различают «свободную воду», составляющую основу

внутри- и внеклеточной жидкости, и воду, связанную с различными соеди-

нениями («связанная вода»).

Распределение электролитов в жидких средах организма очень специ-

фично по своему количественному и качественному составу.

Из катионов плазмы натрий занимает ведущее место и составляет 93%

от всего их количества. Среди анионов следует выделить прежде всего хлор

и бикарбонат. Сумма анионов и катионов практически одинакова, т.е. вся

система электронейтральна.

582

Натрий. Это основной осмотически активный ион внеклеточного прост-

ранства. В плазме крови концентрация ионов Na

+

приблизительно в 8 раз

выше (132–150 ммоль/л), чем в эритроцитах.

При гипернатриемии, как правило, развивается синдром, обусловленный

гипергидратацией организма. Накопление натрия в плазме крови наблюда-

ется при особом заболевании почек, так называемом паренхиматозном

нефрите, у больных с врожденной сердечной недостаточностью, при первич-

ном и вторичном гиперальдостеронизме.

Гипонатриемия сопровождается дегидратацией организма. Коррекция

натриевого обмена достигается введением растворов хлорида натрия с рас-

четом дефицита его во внеклеточном пространстве и клетке.

Калий. Концентрация ионов К

+

в плазме колеблется от 3,8 до

5,4 ммоль/л; в эритроцитах его приблизительно в 20 раз больше. Уровень

калия в клетках значительно выше, чем во внеклеточном пространстве,

поэтому при заболеваниях, сопровождающихся усиленным клеточным рас-

падом или гемолизом, содержание калия в сыворотке крови увеличивается.

Гиперкалиемия наблюдается при острой почечной недостаточности и

гипофункции коркового вещества надпочечников. Недостаток альдостерона

приводит к усилению выделения с мочой натрия и воды и задержке

в организме калия.

При усиленной продукции альдостерона корковым веществом надпочеч-

ников возникает гипокалиемия, при этом увеличивается выделение калия

с мочой, которое сочетается с задержкой натрия в тканях. Развивающаяся

гипокалиемия вызывает тяжелые нарушения в работе сердца, о чем свиде-

тельствуют данные ЭКГ. Понижение содержания калия в сыворотке отме-

чается иногда при введении больших доз гормонов коркового вещества

надпочечников с лечебной целью.

Кальций. В эритроцитах обнаруживаются следы кальция, в то время как

в плазме содержание его составляет 2,25–2,80 ммоль/л.

Различают несколько фракций кальция: ионизированный кальций, каль-

ций неионизированный, но способный к диализу, и недиализирующийся

(недиффундирующий), связанный с белками кальций.

Кальций принимает активное участие в процессах нервно-мышечной

возбудимости (как антагонист ионов К

+

), мышечного сокращения, сверты-

вания крови, образует структурную основу костного скелета, влияет на

проницаемость клеточных мембран и т.д.

Отчетливое повышение уровня кальция в плазме крови наблюдается при

развитии опухолей в костях, гиперплазии или аденоме паращитовидных

желез. В таких случаях кальций поступает в плазму из костей, которые

становятся ломкими.

Важное диагностическое значение имеет определение уровня кальция

при гипокалъциемии. Состояние гипокальциемии наблюдается при гипо-

паратиреозе. Нарушение функции паращитовидных желез приводит к резко-

му снижению содержания ионизированного кальция в крови, что может

сопровождаться судорожными приступами (тетания). Понижение концент-

рации кальция в плазме отмечают также при рахите, спру, обтурационной

желтухе, нефрозах и гломерулонефритах.

Магний. В организме магний локализуется в основном внутри клетки –

15 ммоль/ на 1 кг массы тела; концентрация магния в плазме 0,8–

1,5 ммоль/л, в эритроцитах – 2,4–2,8 ммоль/л. Мышечная ткань содержит

магния в 10 раз больше, чем плазма крови. Уровень магния в плазме даже

при значительных его потерях длительное время может оставаться стабиль-

ным, пополняясь из мышечного депо.

583

Фосфор. В клинике при исследовании крови различают следующие

фракции фосфора: общий фосфат, кислоторастворимый фосфат, липоидный

фосфат и неорганический фосфат. Для клинических целей чаще определяют

содержание неорганического фосфата в плазме (сыворотке) крови.

Уровень неорганического фосфата в плазме крови повышается при

гипопаратиреозе, гипервитаминозе D, приеме тироксина, УФ-облучении

организма, желтой дистрофии печени, миеломе, лейкозах и т.д.

Гипофосфатемия (снижение содержания фосфора в плазме) особенно

характерна для рахита. Очень важно, что снижение уровня неорганического

фосфата в плазме крови отмечается на ранних стадиях развития рахита,

когда клинические симптомы недостаточно выражены. Гипофосфатемия

наблюдается также при введении инсулина, гиперпаратиреозе, остеомаля-

ции, спру и некоторых других заболеваниях.

Железо. В цельной крови железо содержится в основном в эритроцитах

(около 18,5 ммоль/л), в плазме концентрация его составляет в среднем

0,02 ммоль/л. Ежедневно в процессе распада гемоглобина эритроцитов

в селезенке и печени освобождается около 25 мг железа и столько же

потребляется при синтезе гемоглобина в клетках кроветворных тканей.

В костном мозге (основная эритропоэтическая ткань человека) имеется

лабильный запас железа, превышающий в 5 раз суточную потребность

в железе. Значительно больше запас железа в печени и селезенке (около

1000 мг, т.е. 40-суточный запас). Повышение содержания железа в плазме

крови наблюдается при ослаблении синтеза гемоглобина или усиленном

распаде эритроцитов.

При анемии различного происхождения потребность в железе и всасыва-

ние его в кишечнике резко возрастают. Известно, что в двенадцатиперстной

кишке железо всасывается в форме двухвалентного железа. В клетках

слизистой оболочки кишечника железо соединяется с белком апоферрити-

ном и образуется ферритин. Предполагают, что количество поступающего

из кишечника в кровь железа зависит от содержания апоферритина в стен-

ках кишечника. Дальнейший транспорт железа из кишечника в кроветвор-

ные органы осуществляется в форме комплекса с белком плазмы крови

трансферрином. Железо в этом комплексе трехвалентное. В костном мозге,

печени и селезенке железо депонируется в форме ферритина – своеобразного

резерва легкомобилизуемого железа. Кроме того, избыток железа может

откладываться в тканях в виде хорошо известного морфологам метаболи-

чески инертного гемосидерина.

Недостаток железа в организме может вызвать нарушение последнего

этапа синтеза гема – превращение протопорфирина IX в гем. Как результат

этого развивается анемия, сопровождающаяся увеличением содержания

порфиринов, в частности протопорфирина IX, в эритроцитах.

Микроэлементы. Обнаруживаемые в тканях, в том числе в крови, в очень

небольших количествах (10

–6

–10

–12

%) минеральные вещества получили

название микроэлементов. К ним относят йод, медь, цинк, кобальт, селен

и др. Большинство микроэлементов в крови находится в связанном с белка-

ми состоянии. Так, медь плазмы входит в состав церрулоплазмина, цинк

эритроцитов целиком связан с карбоангидразой (карбонат-дегидратаза),

65–70% йода крови находится в органически связанной форме – в виде

тироксина. В крови тироксин содержится главным образом в связанной

с белками форме. Он составляет комплекс преимущественно со специфиче-

ским связывающим его глобулином, который располагается при электро-

форезе сывороточных белков между двумя фракциями α-глобулина. По-

этому тироксинсвязывающий белок носит название интеральфаглобулина.

584

Кобальт, обнаруживаемый в крови, также находится в белково-связанной

форме и лишь частично как структурный компонент витамина В

12

. Значи-

тельная часть селена в крови входит в состав активного центра фермента

глутатионпероксидазы, а также связана с другими белками.

Клетки крови

У человека в 1 мкл крови содержится 5•10

6

эритроцитов (красные кровяные

клетки), которые образуются в костном мозге. Зрелые эритроциты человека

и других млекопитающих лишены ядра и почти целиком заполнены

гемоглобином. Средняя продолжительность жизни этих клеток 125 дней.

Разрушаются эритроциты в селезенке и печени. Концентрация гемоглобина

в крови зависит от общего количества эритроцитов и содержания в каждом

из них гемоглобина. Поэтому выделяют гипо-, нормо- и гиперхром-

ную анемию в зависимости от того, сопряжено ли падение уровня гемо-

глобина крови с уменьшением или увеличением его содержания в одном

эритроците.

Большую часть гемоглобина взрослого человека составляет HbA

1

(96–

98% от общего содержания гемоглобина), в небольшом количестве присут-

ствуют НbА

2

(2–3%), а также HbF (менее 1%), которого много в крови

новорожденных. У некоторых людей в крови обнаруживаются генетически

обусловленные аномальные гемоглобины (см. главу 2), всего описано более

100 типов таких гемоглобинов. Появление в крови аномальных типов

гемоглобина нередко приводит к возникновению характерных анемий,

которые получили название «гемоглобинопатии», или «гемоглобинозы».

Следует заметить, что в эритроцитах интенсивно протекают гликолиз

и пентозофосфатный путь.

Содержание лейкоцитов в 1 мкл крови составляет около 7•10

3

, т.е.

почти в 1000 раз меньше, чем эритроцитов. Лейкоциты в отличие от

эритроцитов являются полноценными клетками с большим ядром и мито-

хондриями и высоким содержанием нуклеиновых кислот. В них сосредото-

чен весь гликоген крови, который служит источником энергии при недостат-

ке кислорода, например, в очагах воспаления.

Лейкоциты представлены клетками 3 типов: лимфоцитами (26% от

общего числа лейкоцитов), моноцитами (7%) и полиморфно-ядерными

лейкоцитами, или гранулоцитами (70%). При окрашивании различными

красителями выявляются 3 типа гранулоцитов: нейтрофилы, эозинофилы

и базофилы.

Лимфоциты продуцируются в лимфатической ткани, основная их

функция – образование антител, в частности иммуноглобулинов. Моно-

циты вдвое крупнее лимфоцитов; они способны переваривать клетки

бактерий. Гранулоциты образуются в красном костном мозге и выполня-

ют различные функции: например, основная функция нейтрофилов – фаго-

цитоз.

Наконец, в крови имеются кровяные пластинки, или тромбоциты, кото-

рые образуются из цитоплазмы мегакариоцитов костного мозга. Тромбо-

циты не могут считаться полноценными клетками, поскольку не содержат

ядра, однако в них протекают все основные биохимические процессы:

синтезируется белок, происходит обмен углеводов и липидов, осуществля-

ется биологическое окисление, сопряженное с фосфорилированием, и т.д.

Основная физиологическая функция кровяных пластинок – участие в процес-

се свертывания крови.

585

БУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ КРОВИ И КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ

РАВНОВЕСИЕ

Постоянство рН внутренней среды организма обусловлено совместным

действием буферных систем и ряда физиологических механизмов. К послед-

ним относятся дыхательная деятельность легких и выделительная функция

почек.

Кислотно-основное равновесие – относительное постоянство реакции

внутренней среды организма, количественно характеризующееся или концент-

рацией водородных ионов (протонов), выраженной в молях на 1 л, или

водородным показателем – отрицательным десятичным логарифмом этой

концентрации – рН (power hydrogen – сила водорода).

«Первая линия защиты» живых организмов, препятствующая изменени-

ям рН их внутренней среды, обеспечивается буферными системами крови.

Буферная система * представляет собой сопряженную кислотно-основ-

ную пару, состоящую из акцептора и донора водородных ионов (протонов).

Поведение буферных растворов описывается уравнением Гендерсона–

Хассельбаха, которое связывает значение рН с константой кислотности

(К

а

):

Уравнение Гендерсона–Хассельбаха позволяет вычислить величину рК

а

любой кислоты при данном рН (если известно отношение молярных

концентраций донора и акцептора протонов), определить величину рН

сопряженной кислотно-основной пары при данном молярном соотношении

донора и акцептора протонов (если известна величина рК

а

) и рассчитать

соотношение между молярными концентрациями донора и акцептора

протонов при любом значении рН (если известна величина рК

а

слабой

кислоты).

Буферные системы крови

Установлено, что состоянию нормы соответствует определенный диапазон

колебаний рН крови – от 7,37 до 7,44 со средней величиной 7,40 **. Кровь

представляет собой взвесь клеток в жидкой среде, поэтому ее кислотно-

основное равновесие поддерживается совместным участием буферных си-

стем плазмы и клеток крови. Важнейшими буферными системами крови

являются бикарбонатная, фосфатная, белковая и наиболее мощная гемогло-

биновая.

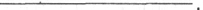

Бикарбонатная буферная система – мощная и, пожалуй, самая управляе-

мая система внеклеточной жидкости и крови. На долю бикарбонатного

буфера приходится около 10% всей буферной емкости крови. Бикарбонат-

* Буферными свойствами, т.е. способностью противодействовать изменению рН при

внесении в систему кислот или оснований, обладают смеси, состоящие из слабой кислоты и ее

соли с сильным основанием или слабого основания с солью сильной кислоты.

** В других биологических жидкостях и в клетках рН может отличаться от рН крови.

Например, в эритроцитах рН составляет 7,19 ± 0,02, отличаясь от рН крови на 0,2.

586

рН – рК

а

+ Ig

[акцептор протонов]

[донор протонов]

ная система * представляет собой сопряженную кислотно-основную пару,

состоящую из молекулы угольной кислоты Н

2

СО

3

, выполняющую роль

донора протона, и бикарбонат-иона НСО

3

–

, выполняющего роль акцептора

протона:

Для данной буферной системы величину рН в растворе можно выразить

через константу диссоциации угольной кислоты (рК

Н2СО3

) и логарифм

концентрации недиссоциированных молекул Н

2

СО

3

и ионов HCO

3

–

:

Истинная концентрация недиссоциированных молекул Н

2

СО

3

в крови

незначительна ** и находится в прямой зависимости от концентрации

растворенного углекислого газа (СО

2

+ Н

2

О <=> Н

2

СО

3

). Поэтому удоб-

нее пользоваться тем вариантом уравнения, в котором рК

H2СО3

заме-

нена «кажущейся» константой диссоциации Н

2

СО

3

, учитывающей общую

концентрацию растворенного СО

2

в крови:

где K

1

– «кажущаяся» константа диссоциации Н

2

СО

3

; [СО

2

(р)] – концентра-

ция растворенного СО

2

.

При нормальном значении рН крови (7,4) концентрация ионов бикарбо-

ната НСО

3

в плазме крови превышает концентрацию СО

2

примерно в

20 раз. Бикарбонатная буферная система функционирует как эффективный

регулятор в области рН 7,4.

Механизм действия данной системы заключается в том, что при выделе-

нии в кровь относительно больших количеств кислых продуктов водород-

ные ионы Н

+

взаимодействуют с ионами бикарбоната НСО

3

–

, что при-

водит к образованию слабодиссоциирующей угольной кислоты Н

2

СО

3

.

Последующее снижение концентрации Н

2

СО

3

достигается в результате

ускоренного выделения СО

2

через легкие в результате их гипервентиляции

(напомним, что концентрация Н

2

СО

3

в плазме крови определяется давле-

нием СО

2

в альвеолярной газовой смеси).

Если в крови увеличивается количество оснований, то они, взаимодейст-

вуя со слабой угольной кислотой, образуют ионы бикарбоната и воду. При

этом не происходит сколько-нибудь заметных сдвигов в величине рН.

Кроме того, для сохранения нормального соотношения между компонента-

ми буферной системы в этом случае подключаются физиологические

механизмы регуляции кислотно-основного равновесия: происходит задерж-

* Бикарбонаты во внеклеточной жидкости находятся в виде натриевой соли NaHCO

3

и внутри клеток - калиевой соли КНСО

3

, имеющих общий анион НСО

3

–

.

** Молярная концентрация Н

2

СО

3

по сравнению с концентрацией СО

2

в плазме крови

очень низкая. При Р

СО2

= 53,3 гПа (40 мм рт. ст.) на 1 молекулу Н

2

СО

3

приходится примерно

500 молекул СО

2

.

587

Донор

протона

Акцептор

протона

ка в плазме крови некоторого количества СО

2

в результате гиповентиляции

легких *. Как будет показано далее, данная буферная система тесно связана

с гемоглобиновой системой.

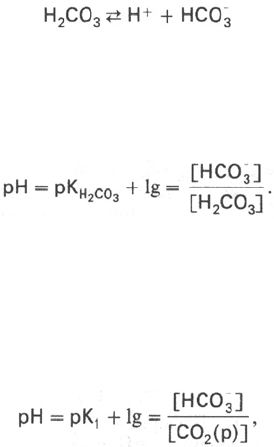

Фосфатная буферная система представляет собой сопряженную кислот-

но-основную пару, состоящую из иона Н

2

РО

4

–

(донор протонов) и иона

НРО

4

2–

(акцептор протонов):

Роль кислоты в этой системе выполняет однозамещенный фосфат

NaH

2

PO

4

, а роль соли двузамещенный фосфат – Na

2

HPO

4

.

Фосфатная буферная система составляет всего лишь 1% от буферной

емкости крови. В других тканях эта система является одной из основных.

Для фосфатной буферной системы справедливо следующее уравнение:

Во внеклеточной жидкости, в том числе в крови, соотношение [НРО

4

2–

]:

[Н

2

РО

4

–

] составляет 4:1. Величина рК

Н2РО4–

равна 6,86.

Буферное действие фосфатной системы основано на возможности связы-

вания водородных ионов ионами НРО

4

2–

с образованием Н

2

РО

4

–

(Н

+

+

+ НРО

4

2–

—> Н

2

РО

4

–

), а также ионов ОН

–

с ионами Н

2

РО

4

–

(ОН

–

+

+ Н

2

РО

4

–

—> HPO

4

2–

+ H

2

O). Буферная пара (Н

2

РО

4

–

–НРО

4

2–

) способна

оказывать влияние при изменениях рН в интервале от 6,1 до 7,7 и может

обеспечивать определенную буферную емкость внутриклеточной жидкости,

величина рН которой в пределах 6,9–7,4. В крови максимальная емкость

фосфатного буфера проявляется вблизи значения рН 7,2. Фосфатный буфер

в крови находится в тесном взаимодействии с бикарбонатной буферной

системой. Органические фосфаты также обладают буферными свойствами,

но мощность их слабее, чем неорганического фосфатного буфера.

Белковая буферная система имеет меньшее значение для поддержания

КОР в плазме крови, чем другие буферные системы.

Белки образуют буферную систему благодаря наличию кислотно-основ-

ных групп в молекуле белков: белок–Н

+

(кислота, донор протонов) и белок

(сопряженное основание, акцептор протонов). Белковая буферная система

плазмы крови эффективна в области значений рН 7,2–7,4.

Гемоглобиновая буферная система – самая мощная буферная система

крови. Она в 9 раз мощнее бикарбонатного буфера; на ее долю приходится

75% от всей буферной емкости крови.

Участие гемоглобина в регуляции рН крови связано с его ролью

в транспорте кислорода и углекислого газа. Константа диссоциации кислот-

ных групп гемоглобина меняется в зависимости от его насыщения кислоро-

дом. При насыщении кислородом гемоглобин становится более сильной

кислотой (ННbО

2

). Гемоглобин, отдавая кислород, превращается в очень

слабую органическую кислоту (ННb).

Итак, гемоглобиновая буферная система состоит из неионизированного

гемоглобина ННb (слабая органическая кислота, донор протонов) и калие-

* Следует заметить, что хотя дыхательная система (легкие) значительно влияет на

кислотно-основное равновесие (КОР), однако легким требуется около 1-3 мин, чтобы нивели-

ровать сдвиги его в крови, тогда как буферным системам для этого нужно всего лишь 30 с.

588

Донор

протона

Акцептор

протона

вой соли гемоглобина КНb (сопряженное основание, акцептор протонов).

Точно так же может быть рассмотрена оксигемоглобиновая буферная

система. Система гемоглобина и система оксигемоглобина являются вза-

имопревращающимися системами и существуют как единое целое. Буфер-

ные свойства гемоглобина прежде всего обусловлены возможностью

взаимодействия кисло реагирующих соединений с калиевой солью гемогло-

бина с образованием эквивалентного количества соответствующей калий-

ной соли кислоты и свободного гемоглобина:

КНb + Н

2

СO

3

—> КНСO

3

+ ННb.

Именно таким образом превращение калийной соли гемоглобина эрит-

роцитов в свободный ННb с образованием эквивалентного количества

бикарбоната обеспечивает поддержание рН крови в пределах физиологи-

чески допустимых величин, несмотря на поступление в венозную кровь

огромного количества углекислого газа и других кисло реагирующих

продуктов обмена.

Гемоглобин (ННb), попадая в капилляры легких, превращается в окси-

гемоглобин (ННbО

2

), что приводит к некоторому подкислению крови,

вытеснению части Н

2

СО

3

из бикарбонатов и понижению щелочного резер-

ва крови *. Перечисленные буферные системы крови играют важную роль

в регуляции кислотно-основного равновесия. Как отмечалось, в этом

процессе, помимо буферных систем крови, активное участие принимают

также система дыхания и мочевыделительная система.

Нарушения кислотно-основного равновесия

Если компенсаторные механизмы организма не способны предотвратить

сдвиги концентрации водородных ионов, то нарушается кислотно-основное

равновесие. При этом наблюдаются два противоположных состояния – аци-

доз и алкалоз.

При ацидозе концентрация водородных ионов в крови выше нормальных

величин. Естественно, при этом рН уменьшается. Снижение величины рН

ниже 6,8 вызывает смерть.

В тех случаях, когда концентрация водородных ионов в крови уменьша-

ется (соответственно значение рН возрастает), наступает состояние алкало-

за. Предел совместимости с жизнью – рН 8,0. В клинике практически такие

величины рН, как 6,8 и 8,0, не встречаются.

В зависимости от механизмов развития нарушений КОР выделяют

дыхательный и метаболический ацидоз (или алкалоз).

Дыхательный ацидоз возникает в результате уменьшения минутно-

го объема дыхания (например, при бронхиальной астме, отеке, эмфиземе,

ателектазе легких, асфиксии механического порядка и т.д.). Все эти заболе-

вания ведут к гиповентиляции и гиперкапнии, т.е. повышению Р

CO2

арте-

риальной крови. Как следствие увеличивается содержание Н

2

СО

3

в плазме

* Щелочной резерв крови - способность крови связывать СО

2

- исследуют теми же спосо-

бами, что и общую концентрацию СО

2

, но в условиях уравновешивания плазмы крови при

Р

СО2

=

53,3

гПа (40 мм рт.

ст.): определяют общее количество

СО

2

и

количество

физически

растворенного СО

2

в исследуемой плазме. Вычитая из первой цифры вторую, получают

величину, которая называется щелочным резервом крови. Она выражается в объемных

процентах СО

2

(объем СО

2

в миллилитрах на 100 мл плазмы). В норме у человека эта

величина составляет 50-60 об. % СО

2

.

589

крови. Увеличение Р

CO2

приводит также к повышению концентрации ионов

НСО

3

–

в плазме за счет гемоглобинового буферного механизма.

У больных с гиповентиляцией легких может довольно быстро развиться

состояние, характеризующееся низким значением рН плазмы, повышением

концентраций Н

2

СО

3

и НСО

3

–

. Это и есть дыхательный ацидоз. Одновре-

менно со снижением рН крови повышается выведение с мочой свободных

и связанных в форме аммонийных солей кислот.

Метаболический ацидоз – самая частая и тяжелая форма наруше-

ний КОР. Он обусловлен накоплением в тканях и крови органических

кислот. Этот вид ацидоза связан с нарушением обмена веществ. Метаболи-

ческий ацидоз возможен при диабете, голодании, лихорадке, заболеваниях

пищеварительного тракта, шоке (кардиогенном, травматическом, ожого-

вом и

др.).

Особенно явно метаболический ацидоз проявляется у больных тяжелой

формой диабета и не получающих инсулина. Увеличение кислотности

обусловлено поступлением в кровь больших количеств кетоновых тел.

В ответ на постоянную выработку кетоновых тел (β-оксимасляной и ацето-

уксусной кислот) в организме компенсаторно снижается концентрация

Н

2

СО

3

– донора протонов в бикарбонатной буферной системе. Снижение

концентрации Н

2

СО

3

достигается в результате ускоренного выделения СО

2

легкими (напомним, что Н

2

СО

3

обратимо диссоциирует на СО

2

и Н

2

О).

Однако при тяжелом диабете для компенсации ацидоза легкие должны

выделять настолько большие количества СО

2

, что концентрация Н

2

СО

3

и НСО

3

–

становится крайне низкой и буферная емкость крови значительно

уменьшается. Все это приводит к неблагоприятным для организма послед-

ствиям. При метаболическом ацидозе кислотность мочи и концентрация

аммиака в моче увеличены.

Дыхательный алкалоз возникает при резко усиленной вентиляции

легких, сопровождающейся быстрым выделением из организма СО

2

и раз-

витием гипокапнии (понижение Р

CO2

в артериальной крови).

Данный вид алкалоза может наблюдаться, например, при вдыхании

чистого кислорода, компенсаторной одышке, сопровождающей ряд заболе-

ваний, пребывании в разреженной атмосфере и при других состояниях.

Вследствие понижения содержания угольной кислоты в артериальной

крови происходит сдвиг в бикарбонатной буферной системе: часть бикарбо-

натов превращается в угольную кислоту. Снижение концентрации НСО

3

происходит при участии гемоглобинового буферного механизма. Однако

этот механизм не может полностью компенсировать уменьшение концент-

рации Н

2

СО

3

и гипервентиляция способна за несколько минут поднять

внеклеточный рН до 7,65. При дыхательном алкалозе снижается щелочной

резерв крови.

Метаболический алкалоз развивается при потере большого коли-

чества кислотных эквивалентов (например, неукротимая рвота и др.)

и всасывании основных эквивалентов кишечного сока, которые не подверга-

лись нейтрализации кислым желудочным соком, а также при накоплении

основных эквивалентов в тканях (например, при тетании) и в случае

неправильной коррекции метаболического ацидоза. При метаболическом

алкалозе повышена концентрация НСО

3

–

в плазме, увеличен щелочной

резерв крови. Компенсация метаболического алкалоза прежде всего осуще-

ствляется за счет снижения возбудимости дыхательного центра при повы-

шении рН, что приводит к урежению частоты дыхания и возникновению

компенсаторной гиперкапнии (табл. 17.3). Кислотность мочи и содержание

аммиака в ней понижены.

590