Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия

Подождите немного. Документ загружается.

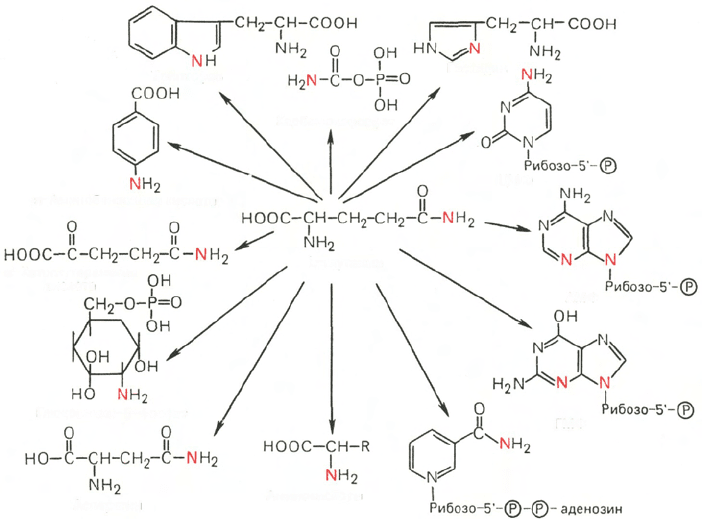

Рис. 12.8. Использование амидного азота глутамина для синтеза различных соеди-

нений в живых организмах.

витамина фолиевой кислоты (птероилглутаминовая кислота). На рис. 12.8

суммированы реакции синтеза ряда веществ, в которых амидный азот

глутамина выполняет специфическую роль, незаменимую азотом других

аминокислот *.

Глутамин и аспарагин оказались, кроме того, эссенциальными фак-

торами для роста некоторых нормальных и опухолевых клеток в культуре

ткани; они не могут быть заменены ни друг другом, ни соответствующими

дикарбоновыми аминокислотами. Это свидетельствует о том, что в ус-

ловиях выращивания клеток в культуре ткани некоторые клетки теряют

способность синтезировать эти амиды синтетазным или трансаминазным

путем.

В лаборатории Майстера получены доказательства, что глутамин и

аспарагин в животных тканях подвергаются сочетанному трансаминиро-

ванию и дезамидированию под влиянием специфических трансаминаз ами-

дов (глутаминтрансаминазы и аспарагинтрансаминазы) и неспецифической

ω-амидазы:

* В указанных синтетазных реакциях участвует специфический класс ферментов - глу-

таминамидотрансферазы. Они содержат глутаминсвязывающий домен, содержащий

консервативную АМК-последовательность и акцепторный домен с вариабельной областью

для связывания второго субстрата. По своему механизму действия эти ферменты близки

к глутаминазе (см. далее), однако последняя не нуждается во втором субстрате.

461

Триптофан

Карбамоилфосфат

Гистидин

ЦМФ

АМФ

ГМФ

НАД

Аминокислоты

Аспарагин

Глюкозамин-6-фосфат

α-Кетоглутарамовая

кислота

п-Аминобензойная кислота

L-глутамин

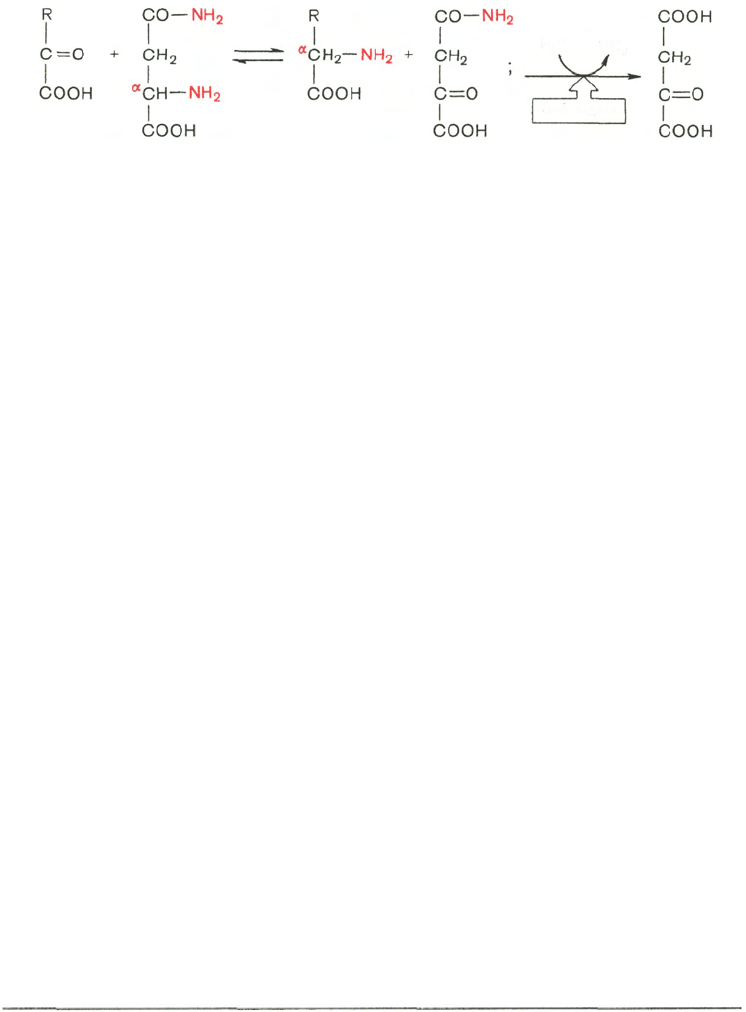

Таким образом, в реакции переноса участвует α-аминогруппа аспа-

рагина, а не амидная группа, как предполагали раньше; в то же время

амидная группа промежуточного соединения α-кетосукцинамовой кислоты

в дальнейшем освобождается в процессе гидролиза в виде аммиака.

Трансаминирование – обратимый процесс, поэтому лимитирующими фак-

торами в синтезе аспарагина (и глутамина) являются ω-амиды оксалоаце-

тата и α-кетоглутаровой кислоты, синтез которых в животных тканях пока

не доказан.

Глутаминовая кислота является одним из немногих соединений, помимо

глюкозы, которые служат энергетическим материалом для ткани мозга.

Ранее была отмечена высокая активность в ткани мозга глутаматдекар-

боксилазы, катализирующей превращение глутамата в γ-аминомасляную

кислоту (ГАМК). Дальнейшее последовательное окисление ГАМК вклю-

чает трансаминирование с образованием полуальдегида янтарной кислоты,

окисление в янтарную кислоту и, наконец, окисление через ЦТК.

В обеих реакциях (декарбоксилирование глутамата и трансаминиро-

вание ГАМК) участвует пиридоксальфосфат, который оказался более проч-

но связанным с ГАМК-трансаминазой. ГАМК оказывает тормозящий

эффект на синаптическую передачу в ЦНС, поэтому судорожные явления,

наблюдаемые при недостаточности витамина В

6

, могут быть связаны со

снижением образования ГАМК в глутаматдекарбоксилазной реакции.

У животных судороги могут быть вызваны также введением изониазида,

который связывает альдегидную группу кофермента или антивитаминов

В

6

, в частности метоксипиридоксина. ГАМК – естественно встречающийся

«транквилизатор», поэтому одним из путей повышения ее концентрации

в ЦНС является введение веществ, оказывающих тормозящее действие на

ГАМК-трансаминазу, которая эффективно устраняет ГАМК.

В последние годы у бактерий и растений (но не в животных тканях)

открыт совершенно новый путь синтеза глутаминовой кислоты из α-кето-

глутаровой кислоты и глутамина. Этот путь, получивший название глута-

матсинтазного цикла, включает две сопряженные с распадом АТФ не-

обратимые реакции, ведущие к усвоению (ассимиляции) аммиака:

Первую стадию (а) катализирует глутаминсинтетаза, которая имеется

в клетках животных, вторую (б) – глутаматсинтаза, открытая только у

растений, грибов и микроорганизмов. Обе стадии могут быть представлены

462

ω-Амидаза

α-Кетокис-

лота

Аспарагин

L-AMK

α-Кетосук-

цинамовая

кислота

Оксало-

ацетат

а) NН

3

+ Глутамат + АТФ –> Глутамин + АДФ + P

i

б) Глутамин + α-Кетоглутарат + НАДФН + Н

+

–> 2Глутамат + НАДФ

+

NH

3

+ α-Кетоглутарат + НАДФН + Н

+

+ АТФ –> Глутамат + НАДФ

+

+ АДФ + P

i

Н

2

О

NH

3

вместе с обратимо действующей глутаматдегидрогеназной реакцией (в)

в виде следующей схемы:

Оказалось, что при низких концентрациях аммиака, характерных для

растений и микроорганизмов, реакции протекают преимущественно по

глутаматсинтазному циклу, а при высоких его концентрациях, свойствен-

ных тканям животных,– по глутаматдегидрогеназному пути; в обоих слу-

чаях синтезируется глутамат.

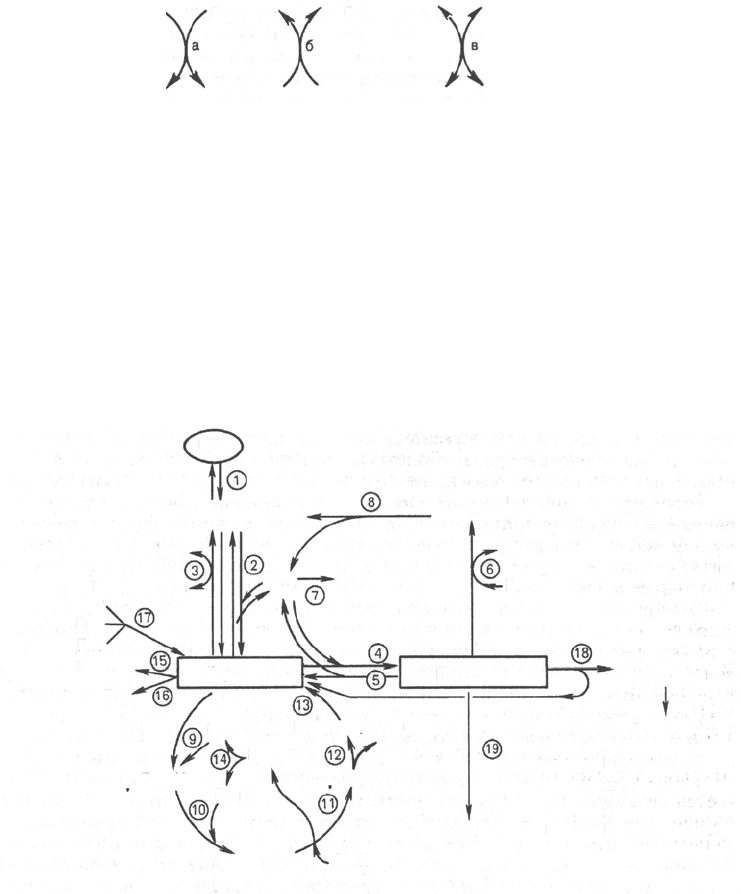

В сводной схеме обобщены главные интегративные пути превращения

глутамина и глутаминовой кислоты и приведены названия ферментов,

катализирующих эти реакции в тканях (рис. 12.9).

С метаболизмом глутаминовой кислоты связаны также пути обмена

пролина и аргинина (см. рис. 12.9), хотя следует напомнить, что аргинин

относится к частично незаменимым аминокислотам организма, особенно

в молодом возрасте, когда его синтез из глутамата не может обеспечить

потребности быстрого роста организма. Основным путем метаболизма

Рис. 12.9. Метаболические превращения глутамата и глутамина в тканях животных

(схема по Майстеру).

1 - реакции цикла лимонной кислоты; 2 - глутаматдегидрогеназа; 3 - глутаматтрансаминаза;

4 - глутаминсинтетаза; 5 - глутаминаза; 6 - глутаминтрансаминаза; 7 - карбамоилфосфатсинте-

таза (печень); 8 - ω-амидаза; 9 - γ-глутамилцистеинсинтетаза; 10 - глутатионсинтетаза; 11 - γ-

глутамилтрансфераза; 12 - γ-глутамилциклотрансфераза; 13 - 5-оксопролиназа; 14 - цистеинил-

глициназа; 15 - глутаматдекарбоксилаза; 16 - глутамат-N-ацетилаза; 17 - ферменты, катализи-

рующие распад этих аминокислот; 18 - амидотрансферазы глутамина; 19 - глутамин-фенилаце-

тилтрансфераза.

463

NН

3

+ АТФ

АДФ + Р

i

Глутамат

Глутамин

Глутамат

α-Кетоглутарат

НАД(Ф)

+

NН

3

+ НАД(Ф)Н + Н

+

ЦТК

α-Кетоглутарат

АМК

Кетокислоты

Apг

Про

Гис

γ-Аминобутират

N-ацетил-Глу

Глутамат

NH

3

Карбамоил-Ф

α-Кетоглутарамат

АМК

Кетокислоты

Глутамин

Транспорт

амидного N

Карбамоил-Ф

Асн

Пурин [N

3,9

]

ЦТФ

ГМФ

НАД

Глюкозамин-6-Ф

v-Глу-цис

Цис

5-Оксопролин

Цис-Гли

АМК

Гли

γ-Глу-АМК

γ-Глу-Цис-Гли

[глутатион]

АМК

Фенилацетил-Глн

аргинина является путь синтеза мочевины. Более специфичен и необратим

путь превращения гистидина (также частично незаменимая для животных

аминокислота) в глутаминовую кислоту. В этом превращении участвуют

два хорошо изученных фермента – гистидинаммиаклиаза (гистидаза), ка-

тализирующая внутримолекулярное дезаминирование гистидина, и урока-

ниназа, которая катализирует разрыв имидазольного кольца уроканиновой

кислоты с образованием имидазолилпропионовой кислоты; последняя через

формиминоглутамат превращается в глутаминовую кислоту. Другие пути

обмена гистидина (образование гистамина и окисление его под действием

диаминоксидазы) были рассмотрены ранее.

ПАТОЛОГИЯ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА

Азотистый обмен связан преимущественно с обменом белков, структур-

ными единицами которых являются аминокислоты. Поэтому далее пред-

ставлены накопленные к настоящему времени данные о нарушениях обмена

отдельных аминокислот при патологии. Повышенный интерес биохимиков,

физиологов и клиницистов к проблемам патологии обмена аминокислот

объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, имеются экспериментальные

доказательства и клинические наблюдения о развитии патологического

синдрома, в основе которого лежат нарушения нормального пути обмена

отдельных аминокислот в организме. Во-вторых, в последнее время амино-

кислоты и их производные нашли широкое применение в клинической

практике в качестве лекарственных средств: например, метионин исполь-

зуется для лечения ряда болезней печени, глутаминовая кислота –

некоторых поражений мозга, глутамин – кетонурии и т.д. Наконец, ряд

аминокислот и продукты их декарбоксилирования (биогенные амины)

оказывают регулирующее влияние на многие физиологические функции

организма. Следовательно, знание закономерностей обмена отдельных

аминокислот в норме и особенно при патологии представляет исклю-

чительный научно-теоретический и практический интерес.

О нарушении обмена аминокислот в целостном организме судят не

только по количественному и качественному составу продуктов их обмена

в крови и моче, но и по уровню самих свободных аминокислот в био-

логических жидкостях организма. Большинство тканей характеризуется

своеобразным аминокислотным «спектром». В плазме крови он примерно

соответствует аминокислотному составу свободных аминокислот в органах

и тканях, за исключением более низкого содержания глутамата и аспартата

и более высокого уровня глутамина, на долю которого приходится до 25%

от общего количества аминокислот. Цереброспинальная жидкость отли-

чается меньшим содержанием почти всех аминокислот, кроме глутамина.

Аминокислотный состав мочи резко отличается от аминокислотного соста-

ва плазмы крови. Оказывается, у человека, получающего полноценное

питание, аминокислотный состав мочи более или менее постоянен изо дня

в день, но у разных людей с почти одинаковым аминокислотным составом

плазмы состав аминокислот в моче может оказаться совершенно раз-

личным.

Природу нарушений процессов обмена при недостаточности какой-либо

аминокислоты трудно установить экспериментально, поскольку при этом

изменяется весь процесс биосинтеза белка, подчиняющийся закону «все или

ничего». Специфические проявления недостаточности аминокислот могут

развиваться у человека только в условиях патологии при повышенном

использовании данной аминокислоты. Так, у больных с карциноидной

464

опухолью более 60% триптофана окисляется по серотониновому пути (в

норме 1%); это, естественно, приводит к относительной недостаточности

указанной аминокислоты. У больных со злокачественной меланомой ти-

розин и, возможно, фенилаланин расходуются преимущественно на био-

синтез меланина. В связи с возможностью приготовления искусственных

рационов (исключение из рациона человека и животных какой-либо амино-

кислоты) можно описать синдром, характерный для недостаточности дан-

ной аминокислоты. Так, недостаток триптофана у человека ведет к умень-

шению массы тела, а у новорожденного даже 10-дневный дефицит трипто-

фана приводит к анорексии и гипопротеинемии. У крыс отмечаются

выпадение зубов, шерсти, помутнение роговицы и развитие катаракты,

а у цыплят – увеличение потребности в витамине PP. Недостаток лизина

у человека вызывает головокружение, тошноту, повышенную чувствитель-

ность к шуму; недостаток гистидина сопровождается снижением кон-

центрации гемоглобина. При недостаточности аргинина у крыс наблю-

дается атрофия семенников, а у человека – гипоспермия. Исключение из

пищи метионина ведет к жировому перерождению печени и почек, обуслов-

ленному недостатком лабильных метильных групп, необходимых для

синтеза фосфатидилхолинов.

Некоторые заменимые аминокислоты становятся незаменимыми, если

они не поступают с пищей, так как клетки организма не справляются

с быстрым их синтезом. По данным Р. Фишера, недостаток цистеина ведет

к почти полному торможению роста in vitro даже при наличии всех

остальных аминокислот в среде. Доказано, кроме того, что достаточное

количество цистеина в пище значительно снижает потребности в метионине

(см. табл. 12.2). Напротив, полное исключение цистеина из рациона может

настолько резко повысить потребности в метионине, что обычно адекват-

ное питание оказывается недостаточным. Таким образом, заменимые

аминокислоты могут оказаться лимитирующими факторами анаболических

процессов в организме.

Одно из характерных нарушений азотистого обмена – белковая недоста-

точность, являющаяся следствием не только дефицита белка, но и ряда

тяжелых заболеваний даже при достаточном поступлении белка с пищей.

Белковая недостаточность у человека развивается как при полном и

частичном голодании, так и при приеме однообразного белкового питания,

когда в диете преобладают белки растительного происхождения, био-

логическая ценность которых значительно ниже ценности белков животного

происхождения. Результатом этих состояний являются развитие отрица-

тельного азотистого баланса, гипопротеинемии (снижение концентрации

белков в сыворотке крови до 50–30 г/л; в норме 65–85 г/л) и нарушения

коллоидно-осмотического и водно-солевого обмена (развитие отеков). При

тяжелых формах пищевых дистрофий, например при квашиоркоре – заболе-

вании, довольно распространенном среди детей в развивающихся странах,

наблюдаются тяжелые поражения печени, остановка роста, резкое снижение

сопротивляемости организма инфекциям, отечность, атония мышц. Болезнь

часто заканчивается летальным исходом.

Количественному учету при белковой недостаточности в основном

поддаются нарушения, связанные с обменом аминокислот. Одним из

наиболее ранних нарушений азотистого обмена при белковой недоста-

точности является резкое снижение интенсивности процессов дезамини-

рования, трансаминирования и биосинтеза аминокислот, а также синтеза

мочевины в печени. Оказалось, что эти нарушения обусловлены недоста-

точным синтезом и разрушением белковой части ферментов, катализи-

465

рующих эти реакции; исключение составляет аргиназа, активность которой

при этом почти не нарушена. Следствием указанных нарушений являются

накопление значительных количеств аминокислот в крови, экскреция с

мочой свободных аминокислот (до 10–20 г/сут; в норме около 1 г/сут)

и резкое снижение образования и выделения мочевины с мочой.

При белковой недостаточности, помимо нарушений общих процессов

аминокислотного обмена, отмечены специфические изменения обмена от-

дельных аминокислот. Так, нарушения обмена триптофана выражаются как

в снижении синтеза никотинамида, так и в накоплении в организме

3-оксиантраниловой и ксантуреновой кислот. Последняя, по некоторым

данным, оказывает токсическое действие на β-клетки панкреатических

островков, являясь тем самым одним из патогенетических факторов

диабета. Нарушения в обмене гистидина сводятся к снижению активности

гистидин-аммиак-лиазы и гистаминазы и, напротив, к повышению ак-

тивности гистидиндекарбоксилазы. Все это способствует накоплению

гистамина в тканях со всеми вытекающими отсюда отрицательными

последствиями. При белковой недостаточности обмен метионина прак-

тически не нарушен. Все эти данные свидетельствуют о дискоординации

ферментных систем обмена аминокислот, что в значительной степени

затрудняет терапевтические подходы к устранению последствий белковой

недостаточности.

Аминоацидурия. Качественный и количественный состав аминокислот

мочи человека имеет прежде всего диагностическое значение, поскольку

некоторые болезни человека возникают вследствие первичного нарушения

обмена отдельной аминокислоты или группы аминокислот. Кроме того,

для ряда органических поражений органов и тканей человека, а также

аномалий обмена характерен свой аминокислотный спектр мочи. Ввиду

этого, а также благодаря легкой доступности объекта исследования анализ

мочи на наличие аминокислот приобретает большое клиническое значение.

На экскрецию аминокислот большое влияние оказывают возраст, характер

питания, пол, гормоны и другие факторы. Установлено, что у младенцев

с мочой выделяется больше аминокислот, чем у взрослых. Обычно раз-

личают повышенную и пониженную экскрецию аминокислот. В свою

очередь гипераминоацидурия делится на почечную, связанную с приобре-

тенными или врожденными дефектами реабсорбции аминокислот в почках,

и внепочечную, обусловленную увеличением концентрации всех или от-

дельных аминокислот в крови (см. главу 18).

Как известно, обратное всасывание аминокислот (реабсорбция) в почках

происходит против градиента концентрации; в своей основе этот процесс,

вероятнее всего, является ферментативным, однако детально он пока не

выяснен. При хронических нефритах часто с мочой выделяется больше

лизина, аргинина, пролина и цитруллина, хотя их уровень в крови может

оставаться в пределах нормы. При нефрозах почти всегда выделяется

больше этаноламина, таурина и β-аминомасляной кислоты, и эта гипер-

аминоацидурия считается неблагоприятным прогностическим признаком.

Значительно чаще встречаются наследственные дефекты всасывания

аминокислот в почках. Одним из хорошо известных заболеваний считается

цистиноз, который рядом авторов отождествляется с синдромом Абдер-

гальдена–Фанкони как по клиническим и биохимическим проявлениям, так

и по характеру наследственной передачи болезни. Основной метаболи-

ческий дефект в обоих случаях связан с врожденным нарушением ре-

абсорбции почти всех аминокислот (за исключением циклических) в ка-

нальцах почек; следствием этого являются увеличение в 5–10 раз экскреции

466

аминокислот, в 20–30 раз – цистина и цистеина и избирательное отложение

цистина в ретикулярных клетках костного мозга, селезенке, печени и клет-

ках роговицы глаза. Интересно, что при цистинозе образования камней

почти не происходит в отличие от другого врожденного нарушения об-

мена – цистинурии, при которой всегда образуются цистиновые камни.

Сущность дефекта реабсорбции аминокислот при цистинозе не выяснена.

Цистинурия – довольно распространенное наследственное заболевание.

Метаболический дефект выражается в выделении с мочой в 50 раз больше

нормы количества 4 аминокислот: цистина, лизина, аргинина и орнитина.

Уровень цистина в крови обычно не выше нормальных величин. Люди,

страдающие цистинурией, вполне здоровы, за исключением тенденции

к образованию в организме камней. Эта врожденная аномалия обмена

обусловлена полным блокированием реабсорбции цистина и частичным

нарушением всасывания трех других аминокислот в почках; нарушений

в промежуточном обмене этих аминокислот при этом не выявлено.

При другом наследственном пороке обмена – гепатоцеребралъной ди-

строфии (болезнь Вильсона), помимо генерализованной (общей) гипер-

аминоацидурии, отмечаются снижение концентрации медьсодержащего

белка церулоплазмина в сыворотке крови и отложение меди в мозге, печени,

почках. Генетический дефект связан с нарушением синтеза церулоплазмина.

Возможно образование комплексов меди с аминокислотами, которые не

всасываются в канальцах. Аналогичная гипераминоацидурия наблюдается

при галактоземии, синдроме Лоу и других наследственных заболеваниях.

Пониженная экскреция аминокислот описана при квашиоркоре.

Врожденные нарушения обмена отдельных аминокислот. Пристальное

внимание ученых привлекают некоторые наследственные заболевания че-

ловека, являющиеся следствием первичного дефекта обмена отдельных

аминокислот. Возникновение и дальнейшее развитие специфического па-

тологического синдрома при таких заболеваниях обусловлено полным или

частичным отсутствием активности определенных ферментов: организм

либо теряет способность синтезировать данный фермент, либо образуется

недостаточное количество его, либо синтезируется аномальный фермент,

отличающийся по структуре от нативного. Следствием такого врожденного

дефекта обмена является накопление в тканях нормальных промежуточных

или побочных (неспецифических) продуктов обмена, оказывающих токси-

ческое влияние на организм и в первую очередь на ЦНС. Этим, пожалуй,

объясняется тот факт, что в основном заболевают дети в раннем возрасте,

у которых затем развиваются специфические расстройства психической

деятельности. Весьма вероятно также, что отдельные аминокислоты и

продукты их обмена в оптимальных концентрациях являются эссенциаль-

ными для деятельности мозга. Поэтому задача биохимиков, физиологов

и клиницистов состоит в том, чтобы выяснить зависимость между раз-

витием патологического синдрома при врожденных «пороках» обмена

и специфическими нарушениями обмена аминокислот. Приводим примеры

подобных нарушений.

Фенилкетонурия (фенилпировиноградная олигофрения) развивается как

результат потери способности организма синтезировать фенилаланин-4-

монооксигеназу, катализирующую превращение фенилаланина в тирозин.

Характерные особенности болезни – резкое замедление умственного раз-

вития ребенка, а также экскреция с мочой больших количеств фенил-

пировиноградной кислоты (до 1–2 г/сут) и фенилацетилглутамина (до

2–3 г/сут). Решающим доказательством метаболического блока при фенил-

кетонурии являются данные о накоплении фенилаланина в тканях. Так,

467

количество его в крови может достигать 600 мг/л (в норме 15 мг/л),

в цереброспинальной жидкости – 80 мг/л (в норме 1,5 мг/л). Развитие бо-

лезни можно предотвратить, если значительно снизить прием фенилала-

нина с пищей с самого рождения ребенка.

Алкаптонурия характеризуется экскрецией с мочой больших количеств

(до 0,5 г/сут) гомогентизиновой кислоты, окисление которой кислородом

воздуха придает моче темную окраску. В далеко зашедших случаях раз-

виваются охроноз, наблюдаются отложение пигмента в тканях и по-

темнение носа, ушей и склеры. Эта болезнь известна с девнейших времен,

однако только в 1962 г. были получены доказательства, что метаболический

дефект при алкаптонурии связан с врожденным отсутствием в печени

и почках оксидазы гомогентизиновой кислоты.

Альбинизм – врожденное отсутствие пигментов в коже, волосах и сет-

чатке. Метаболический дефект связан с потерей меланоцитами способности

синтезировать тирозиназу – фермент, катализирующий окисление тирозина

в диоксифенилаланин и диоксифенилаланинхинон, являющихся предшест-

венниками меланина. Предположение о блокировании процесса полиме-

ризации меланина при альбинизме не подтвердилось.

Болезнь Хартнупа характеризуется специфическими нарушениями об-

мена триптофана. Основным проявлением болезни, помимо пеллагро-

подобных кожных поражений, психических расстройств и атаксии, служит

гипераминоацидурия. Поскольку с мочой выделяются в повышенных ко-

личествах индолилацетат, индолилацетилглутамин и индикан, но нормаль-

ное количество индолилмолочной кислоты, очевидно, метаболический блок

связан с первой реакцией нормального пути обмена триптофана, и обмен

преимущественно идет по пути декарбоксилирования. При другом наслед-

ственном пороке обмена аминокислот с разветвленной цепью – болезни

кленового сиропа и при фенилкетонурии также экскретируется индолил-

ацетат, но в этих случаях он имеет своим источником индолилпируват, так

как параллельно с мочой выделяется в больших количествах индолил-

молочная кислота, которая может образоваться только из фенилпирувата.

Согласно новым данным, при болезни Хартнупа метаболический дефект

связан с врожденным нарушением всасывания триптофана в кишечнике

и реабсорбции триптофана и продуктов его обмена в почках. Из этого

следует, что по химическому составу индолилпроизводных в моче и крови

можно судить о природе болезни (карциноидная опухоль, фенилкетонурия

и др.) и о механизме нарушения обмена триптофана, что важно для

постановки правильного диагноза и проведения адекватного лечения.

В ряде случаев вследствие блокирования действия какого-либо фермента

имеет место резкое отставание умственного развития. Вопрос о том, чем

обусловлено это торможение психической деятельности: токсическим

действием ненормально высоких концентраций аминокислот или их ме-

таболитов на мозг, нарушением нормального соотношения аминокислот и,

следовательно, биосинтеза белка либо вторичными нарушениями энерге-

тического и других видов обмена – окончательно не решен. Таким образом,

идентификация химической реакции или ферментативной системы, нару-

шение функции которой является первопричиной развития тяжелого на-

следственного заболевания, в наши дни не только представляет большой

теоретический интерес, но в ряде случаев играет решающую роль в

диагностике и терапии этих болезней. Всегда следует учитывать, что при

блокировании нормального пути обмена какой-либо аминокислоты про-

межуточные метаболиты, следующие за местом блокирования, становятся

незаменимыми при данном заболевании.

468

Глава 13

ОБМЕН СЛОЖНЫХ БЕЛКОВ

В данной главе будут рассмотрены современные представления о био-

синтезе и распаде простетических групп только двух классов сложных

белков – нуклеопротеинов и хромопротеинов, белковые компоненты ко-

торых подвергаются превращениям, свойственным всем белкам.

ОБМЕН НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Нуклеиновые кислоты составляют существенную небелковую часть слож-

ного класса органических веществ, получивших название нуклеопротеинов

(см. главу 2); последние являются основой наследственного аппарата клетки

хромосом. Белковые компоненты нуклеопротеинов подвергаются много-

образным превращениям, аналогичным метаболизму белков и продуктов

их распада – аминокислот, подробно рассмотренному в главе 12. О нук-

леиновых кислотах, их структуре и функциях в живых организмах в

последнее время накоплен огромный фактический материал, подробно

рассмотренный в ряде специальных руководств и монографий. Помимо

уникальной роли нуклеиновых кислот в хранении и реализации наслед-

ственной информации, промежуточные продукты их обмена, в частности

моно-, ди- и трифосфатнуклеозиды, выполняют важные регуляторные

функции, контролируя биоэнергетику клетки и скорость метаболических

процессов. В то же время нуклеиновые кислоты не являются незаменимыми

пищевыми факторами и не играют существенной роли в качестве энер-

гетического материала. Далее детально рассматриваются (помимо крат-

кого изложения вопросов переваривания) проблемы метаболизма нук-

леиновых кислот и их производных, в частности пути биосинтеза и распада

пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, современные представления

о биогенезе ДНК и РНК и их роли в синтезе белка.

Переваривание нуклеопротеинов и всасывание продуктов их распада

осуществляются в пищеварительном тракте. Под влиянием ферментов

желудка, частично соляной кислоты, нуклеопротеины пищи распадаются на

полипептиды и нуклеиновые кислоты; первые в кишечнике подвергаются

гидролитическому расщеплению до свободных аминокислот. Распад

нуклеиновых кислот происходит в тонкой кишке в основном гидроли-

тическим путем под действием ДНК- и РНКазы панкреатического сока.

Продуктами реакции при действии РНКазы являются пуриновые и пи-

римидиновые мононуклеотиды, смесь ди- и тринуклеотидов и резистентные

к действию РНКазы олигонуклеотиды. В результате действия ДНКазы

образуются в основном динуклеотиды, олигонуклеотиды и небольшое

количество мононуклеотидов. Полный гидролиз нуклеиновых кислот до

стадии мононуклеотидов осуществляется, очевидно, другими, менее изу-

ченными ферментами (фосфодиэстеразами) слизистой оболочки кишечника.

469

В отношении дальнейшей судьбы мононуклеотидов существует два

предположения. Считают, что мононуклеотиды в кишечнике под действием

неспецифических фосфатаз (кислой и щелочной), которые гидролизируют

фосфоэфирную связь мононуклеотида («нуклеотидазное» действие), рас-

щепляются с образованием нуклеозидов и фосфорной кислоты и в таком

виде всасываются. Согласно второму предположению, мононуклеотиды

всасываются, а распад их происходит в клетках слизистой оболочки

кишечника. Имеются также доказательства существования в стенке ки-

шечника нуклеотидаз, катализирующих гидролитический распад моно-

нуклеотидов. Дальнейший распад образовавшихся нуклеозидов осуществ-

ляется внутри клеток слизистой оболочки преимущественно фосфороли-

тическим, а не гидролитическим путем *.

Всасываются преимущественно нуклеозиды, и в таком виде часть

азотистых оснований может быть использована для синтеза нуклеиновых

кислот организма. Если происходит дальнейший распад нуклеозидов до

свободных пуриновых и пиримидиновых оснований, то гуанин не ис-

пользуется для синтетических целей. Другие основания, как показывают

опыты с меченными по азоту аденином и урацилом, в тканях могут

включаться в состав нуклеиновых кислот. Однако экспериментальные

данные свидетельствуют, что биосинтез азотистых оснований, входящих

в состав нуклеиновых кислот органов и тканей, протекает преимуществен-

но, если не целиком, de novo из низкомолекулярных азотистых и без-

азотистых предшественников.

Таким образом, синтез нуклеиновых кислот, мономерными единицами

которых являются мононуклеотиды, будет определяться скоростью синтеза

пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов; синтез последних в свою оче-

редь зависит от наличия всех составляющих из трех компонентов. Ис-

точником рибозы и дезоксирибозы служат продукты превращения глюкозы

в пентозофосфатном цикле. Пока не получены доказательства существен-

ной роли пищевых пентоз в синтезе нуклеиновых кислот. Фосфорная

кислота также не является лимитирующим фактором, поскольку она

поступает в достаточном количестве с пищей. Следовательно, биосинтез

нуклеиновых кислот начинается с синтеза азотистых оснований (точнее,

мономерных молекул – мононуклеотидов).

Биосинтез пуриновых нуклеотидов

Пуриновые основания, образующиеся в процессе переваривания нуклеино-

вых кислот в кишечнике, в дальнейшем практически не используют-

ся, поэтому их синтез осуществляется из низкомолекулярных предшест-

венников, продуктов обмена углеводов и белков. Впервые работами

Дж. Бьюкенена, Дж. Гринберга экспериментально доказано включение ря-

да меченых атомов, в частности

15

N- и

14

С-глицина,

15

N-аспартата,

15

N-глутамина и др., в пуриновое кольцо мочевой кислоты. Скармливая

птицам эти и другие меченые соединения, Дж. Бьюкенен анализировал

места включения метки в пуриновое кольцо; полученные данные были

в дальнейшем уточнены и подтверждены рядом других исследователей.

Результаты этих исследований можно представить в виде схемы:

* В животных тканях открыты специфические нуклеозидфосфорилазы, действующие на

нуклеозиды.

470