Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия

Подождите немного. Документ загружается.

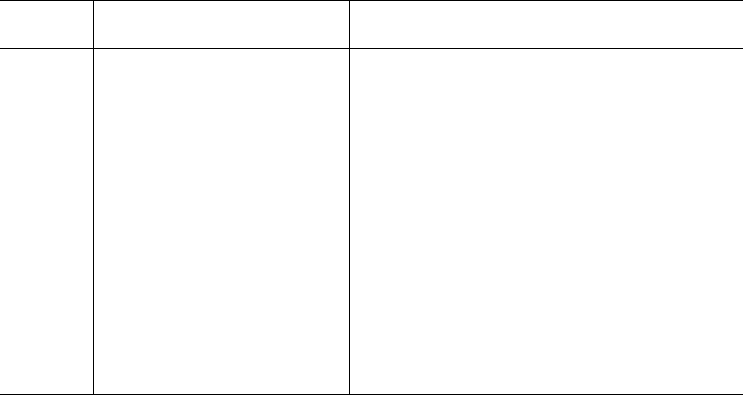

Таблица 4.5. Международная классификация ферментов

№

1

2

3

4

5

6

Класс

Оксидоредуктазы

Трансферазы

Гидролазы

Лиазы

Изомеразы

Лигазы (синтетазы)

Тип катализируемой реакции

Перенос электронов и протонов

Перенос групп атомов, отличных

от атомов водорода

Гидролиз различных связей (с участием

молекулы воды)

Образование двойных связей за счет

удаления групп или добавление групп

за счет разрыва двойных связей

Внутримолекулярный перенос групп

с образованием изомерных форм

Соединение двух молекул и образование

связей С—С, С—О, С—S и С—N,

сопряженных с разрывом пирофосфатной

связи АТФ

остатков, азотистых групп, остатков фосфорной и серной кислот и др.

Например: метил- и формилтрансферазы, ацетилтрансферазы, амино-

трансферазы, фосфотрансферазы и др.

Гидролазы. В класс гидролаз входит большая группа ферментов, ката-

лизирующих расщепление внутримолекулярных связей органических ве-

ществ при участии молекулы воды. Наименование их составляют по форме

«субстрат-гидролаза». К ним относятся: зстеразы – ферменты, катализи-

рующие реакции гидролиза и синтеза сложных эфиров; гликозидазы,

ускоряющие разрыв гликозидных связей; фосфатазы и пептидгидролазы,

катализирующие гидролиз фосфоангидридных и пептидных связей; ами-

дазы, ускоряющие разрыв амидных связей, отличных от пептидных, и др.

Лиазы. К классу лиаз относят ферменты, катализирующие разрыв связей

С—О, С—С, С—N и других, а также обратимые реакции отщепления

различных групп от субстратов не гидролитическим путем. Эти реакции

сопровождаются образованием двойной связи или присоединением групп

к месту разрыва двойной связи. Ферменты обозначают термином «суб-

страт-лиазы». Например, фумарат-гидратаза (систематическое название

«L-малат-гидролаза») катализирует обратимое отщепление молекулы

воды от яблочной кислоты с образованием фумаровой кислоты. В эту же

группу входят декарбоксилазы (карбокси-лиазы), амидин-лиазы и др.

Изомеразы. К классу изомераз относят ферменты, катализирующие

взаимопревращения оптических и геометрических изомеров. Системати-

ческое название их составляют с учетом типа реакции: «субстрат – цис-

транс-изомераза». Если изомеризация включает внутримолекулярный пе-

ренос группы, фермент получает название «мутаза».

К этому же классу относят рацемазы и эпимеразы, действующие на

амино- и оксикислоты, углеводы и их производные; внутримолекулярные

оксидоредуктазы, катализирующие взаимопревращения альдоз и кетоз;

внутримолекулярные трансферазы, переносящие ацильные, фосфорильные

и другие группы, и т.д.

Лигазы (синтетазы). К классу лигаз относят ферменты, катализирующие

синтез органических веществ из двух исходных молекул с использованием

161

энергии распада АТФ (или другого нуклеозидтрифосфата). Системати-

ческое название их составляют по форме «X : Y лигаза», где X и Y обозна-

чают исходные вещества. В качестве примера можно назвать L-глутамат:

аммиак лигазу (рекомендуемое сокращенное название «глутаминсинтета-

за»), при участии которой из глутаминовой кислоты и аммиака в при-

сутствии АТФ синтезируется глутамин.

СПИСОК ФЕРМЕНТОВ

На основании разработанной системы, которая служит основой как для

классификации, так и для нумерации (индексации) ферментов, Между-

народная комиссия подготовила также Классификацию ферментов (КФ)

с включением списка ферментов, первоначально состоявшего к 1961 г.

примерно из 900 ферментов. В списке ферментов (см. Номенклатуру

ферментов, 1978) насчитывалось уже 2142 индивидуальных фермента, к де-

кабрю 1995 г. их идентифицировано более 3500. В списке для каждого

фермента, помимо кодового номера (шифра), приводятся систематическое

(рациональное) название, рекомендуемое (рабочее) название, химическая

реакция, которую катализирует данный фермент, а также примечания

о специфичности действия. Номер каждому ферменту рекомендуется при-

сваивать по четырехзначному коду.

Таким образом, код каждого фермента содержит четыре цифры,

разделенные точками, и составляется по определенному принципу. Первая

цифра указывает номер одного из шести главных классов ферментов.

Вторая цифра означает подкласс, характеризующий основные виды суб-

стратов, участвующих в данном типе химических превращений. Например,

у трансфераз вторая цифра указывает на природу той группы, которая

подвергается переносу, у гидролаз – на тип гидролизуемой связи и т.д. Эти

подклассы в свою очередь делятся на более частные подгруппы (подпод-

классы), отличающиеся природой химических соединений доноров или

акцепторов, участвующих в данной подгруппе реакций. Номер (цифра)

подподкласса ставят на 3-е место в шифре фермента. У гидролаз, например,

эта цифра уточняет тип гидролизуемой связи, а у лиаз – тип отщепляемой

группы и т.д. Первые 3 цифры кода точно определяют тип фермента.

Наконец, все ферменты, относящиеся к данному подподклассу, получают

порядковый номер в алфавитном порядке, который ставят на 4-е место

в шифре.

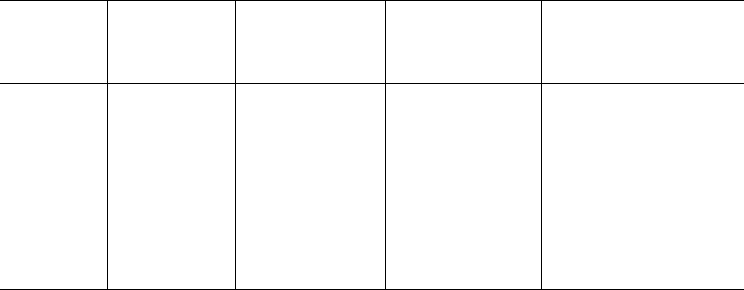

Таблица 4.6. Фрагмент из списка ферментов

Шифр

КФ 1.1.1.27

КФ 2.6.1.5

Рекомендуе-

мое (рабочее)

название

Лактатдегид-

рогеназа

Тирозинами-

нотрансфера-

за

Реакция

L-лактат +

+ НАД

+

= пи-

руват + НАДН

2

L-Тирозин +

+ 2-оксоглута-

рат = 4-окси-

фенилпируват

+ L-глутамат

Системати-

ческое название

L-лактат:

НАД

+

-окси-

доредуктаза

L-тирозин: 2-ок-

соглутарат ами-

нотрансфераза

Примечания о спе-

цифичности и другие

зависимости

Окисляет и другие

оксимонокарбоно-

вые кислоты

Протеин пиридо-

ксальфосфата. Фе-

нилаланин может

действовать вместо

тирозина

162

Каждый фермент, характеризующийся постоянной совокупностью 4

цифр, имеет соответствующий код, под которым он внесен в список

ферментов. В качестве примера в табл. 4.6 приведены 2 фермента из списка.

Следует особо отметить, что Международную классификацию фермен-

тов нельзя считать абсолютно совершенной, поскольку она в некоторых

отношениях не соответствует общепринятой в органической химии клас-

сификации химических реакций, несмотря на то что ферменты катали-

зируют по существу те же реакции.

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ

Обладая высокой степенью избирательности, ферменты используются жи-

выми организмами для осуществления с высокой скоростью огромного

разнообразия химических реакций; они сохраняют свою активность не

только в микропространстве клетки, но и вне организма. Ферменты нашли

широкое применение в таких отраслях промышленности, как хлебопечение,

пивоварение, виноделие, чайное, кожевенное и меховое производства, сыро-

варение, кулинария (для обработки мяса) и т.д. В последние годы ферменты

стали применять в тонкой химической индустрии для осуществления таких

реакций органической химии, как окисление, восстановление, дезамини-

рование, декарбоксилирование, дегидратация, конденсация, а также для

разделения и выделения изомеров аминокислот L-ряда (при химическом

синтезе образуются рацемические смеси L- и D-изомеров), которые ис-

пользуют в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Овладение

тонкими механизмами действия ферментов, несомненно, предоставит неог-

раниченные возможности получения в огромных количествах и с большой

скоростью полезных веществ в лабораторных условиях почти со 100%

выходом.

В настоящее время развивается новая отрасль науки – промышленная

энзимология, являющаяся основой биотехнологии. Фермент, ковалентно

присоединенный («пришитый») к любому органическому или неорганиче-

скому полимерному носителю (матрице), называют иммобилизован-

ным. Техника иммобилизации ферментов допускает решение ряда клю-

чевых вопросов энзимологии: обеспечение высокой специфичности действия

ферментов и повышения их стабильности, простоту в обращении, воз-

можность повторного использования, применение их в синтетических реак-

циях в потоке. Применение подобной техники в промышленности получило

название инженерной энзимологии. Ряд примеров свидетельствует об

огромных возможностях инженерной энзимологии в различных областях

промышленности, медицины, сельского хозяйства. В частности, иммоби-

лизованную β-галактозидазу, присоединенную к магнитному стержню-

мешалке, используют для снижения содержания молочного сахара в мо-

локе, т.е. продукта, который не расщепляется в организме больного

ребенка с наследственной непереносимостью лактозы. Обработанное таким

образом молоко, кроме того, хранится в замороженном состоянии зна-

чительно дольше и не подвергается загустеванию.

Разработаны проекты получения пищевых продуктов из целлюлозы,

превращения ее с помощью иммобилизованных ферментов – целлюлаз – в

глюкозу, которую можно превратить в пищевой продукт – крахмал. С по-

мощью ферментной технологии в принципе можно также получить про-

дукты питания, в частности углеводы, из жидкого горючего (нефти),

расщепив его до глицеральдегида, и далее при участии ферментов синте-

зировать из него глюкозу и крахмал. Несомненно, имеет большое будущее

163

моделирование при помощи инженерной энзимологии процесса фотосин-

теза, т.е. природного процесса фиксации СО

2

; помимо иммобилизации,

этот жизненно важный для всего человечества процесс потребует разра-

ботки новых оригинальных подходов и применения ряда специфических

иммобилизованных коферментов.

В качестве примера иммобилизации ферментов и использования их

в промышленности приводим схему непрерывного процесса получения

аминокислоты аланина и регенерации кофермента (в частности, НАД)

в модельной системе. В этой системе исходный субстрат (молочная кисло-

та) подается при помощи насоса в камеру-реактор, содержащий иммо-

билизованные на декстране НАД

+

и две НАД-зависимые дегидрогеназы:

лактат- и аланиндегидрогеназы; с противоположного конца реактора про-

дукт реакции – аланин – удаляется с заданной скоростью методом ультра-

фильтрации.

Подобные реакторы нашли применение в фармацевтической промыш-

ленности, например при синтезе из гидрокортизона антиревматоидного

препарата преднизолона. Кроме того, они могут служить моделью для

применения с целью синтеза и получения незаменимых факторов, поскольку

при помощи иммобилизованных ферментов и коферментов можно на-

правленно осуществлять сопряженные химические реакции (включая био-

синтез незаменимых метаболитов), устраняя тем самым недостаток в ве-

ществах при наследственных пороках обмена. Таким образом, при помощи

нового методологического подхода наука делает свои первые шаги в об-

ласти «синтетической биохимии».

Не менее важными направлениями исследований являются иммоби-

лизация клеток и создание методами генотехники (генного инженерного

конструирования) промышленных штаммов микроорганизмов – продуцен-

тов витаминов и незаменимых аминокислот. В качестве примера меди-

цинского применения достижений биотехнологии можно привести иммо-

билизацию клеток щитовидной железы для определения тиреотропного

гормона в биологических жидкостях или тканевых экстрактах. На оче-

реди – создание биотехнологического способа получения некалорийных сла-

стей, т.е. пищевых заменителей сахара, которые могут создавать ощущение

сладости, не будучи высококалорийными. Одно из подобных перспектив-

ных веществ – аспартам, который представляет собой метиловый эфир

дипептида – аспартилфенилаланина (см. ранее). Аспартам почти в 300 раз

слаще сахара, безвреден и в организме расщепляется на естественно

встречающиеся свободные аминокислоты: аспарагиновую кислоту (аспар-

тат) и фенилаланин. Аспартам, несомненно, найдет широкое применение

164

Лактатдегидрогеназа

Молочная

кислота

Пируват

Аланин

Аланиндегидрогеназа

Декстран-

-НАД

+

Декстран-

-НАДН + Н

+

Н

2

О

как в медицине, так и в пищевой промышленности (в США, например, его

используют для детского питания и добавляют вместо сахара в диети-

ческую кока-колу). Для производства аспартама методами генотехники

необходимо получить не только свободную аспарагиновую кислоту и фе-

нилаланин (предшественники), но и бактериальный фермент, катализи-

рующий биосинтез этого дипептида.

Значение инженерной энзимологии, как и вообще биотехнологии, воз-

растет в будущем. По подсчетам специалистов, продукция всех биотехно-

логических процессов в химической, фармацевтической, пищевой промыш-

ленности, в медицине и сельском хозяйстве, полученная в течение одного

года в мире, будет исчисляться десятками миллиардов долларов к 2000 г.

В нашей стране уже к 2000 г. будет налажено получение методами генной

инженерии L-треонина и витамина В

2

. Уже к 1998 г. предполагается

производство ряда ферментов, антибиотиков, α

1

-, β-, γ-интерферонов;

проходят клинические испытания препараты инсулина и гормона роста.

Гибридомной техникой в стране налажен выпуск реактивов для иммуно-

ферментных методов определения многих химических компонентов в био-

логических жидкостях.

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭНЗИМОЛОГИИ

Достижения энзимологии находят все большее применение в медицине,

в частности в профилактике, диагностике и лечении болезней. Успешно

развивается новое направление энзимологии – медицинская энзимология,

которая имеет свои цели и задачи, специфические методологические под-

ходы и методы исследования. Медицинская энзимология развивается по

трем главным направлениям, хотя возможности применения научных дос-

тижений энзимологии в медицине теоретически безграничны, в частности

в области энзимопатологии, энзимодиагностики и энзимотерапии.

Область исследований энзимопатологии является теоретической,

фундаментальной частью патологии. Она призвана изучать молекулярные

основы развития патологического процесса, основанные на данных нару-

шения механизмов регуляции активности или синтеза индивидуального

фермента или группы ферментов. Обладая высокой каталитической актив-

ностью и выраженной органотропностью, ферменты могут быть исполь-

зованы в качестве самых тонких и избирательных инструментов для

направленного воздействия на патологический процесс. Как известно, из

более чем 5000 наследственных болезней человека молекулярный механизм

развития выяснен только у 2-3 десятков. Считают, что развитие болезни

чаще всего связано с наследственной недостаточностью или полным от-

сутствием синтеза одного-единственного фермента в организме больного.

Иногда болезни называют также энзимопатиями. Так, галактоземия – на-

следственное заболевание, при котором наблюдается ненормально высокая

концентрация галактозы в крови. Болезнь развивается в результате наслед-

ственного дефекта синтеза фермента гексозо-1-фосфат-уридилтрансферазы,

катализирующего превращение галактозы в легкометаболизируемую глю-

козу. Причиной другого наследственного заболевания – фенилкетонурии,

сопровождающейся расстройством психической деятельности, является по-

теря клетками печени способности синтезировать фермент, катализирую-

щий превращение фенилаланина в тирозин (см. главу 12).

Энзимопатология успешно решает и проблемы патогенеза соматических

болезней. Созданы крупные научные центры и научно-исследовательские

институты, в которых ведутся работы по выяснению молекулярных основ

165

атеросклероза, злокачественного роста, ревматоидных артритов и др.

Нетрудно представить огромную роль ферментных систем или даже от-

дельных ферментов, нарушение регуляции активности и синтеза которых

приводит к формированию или развитию патологического процесса.

Второе направление медицинской энзимологии – энзимодиагнос-

тика – развивается по двум путям. Один путь – использование ферментов

в качестве избирательных реагентов для открытия и количественного

определения нормальных или аномальных химических веществ в сыворотке

крови, моче, желудочном соке и др. (например, выявление при помощи

ферментов глюкозы, белка или других веществ в моче, в норме не обна-

руживаемых). Другой путь – открытие и количественное определение самих

ферментов в биологических жидкостях при патологии. Оказалось, что ряд

ферментов появляется в сыворотке крови при распаде клеток (отсюда их

название «некротические ферменты»). Для диагностики органических и

функциональных поражений органов и тканей широко применяются от-

дельные ферментные тесты, выгодно отличающиеся от других химических

диагностических тестов, используемых в клинике, высокой чувствитель-

ностью и специфичностью. Известно около 20 тестов, основанных на

количественном определении активности ферментов (и изоферментов),

главным образом в крови (реже в моче), а также в биоптатах (кусочки

тканей, полученные при биопсии). Следует отметить, что из огромного

числа ферментов (более 3500), открытых в природе (частично и в организме

человека), в диагностической энзимологии используется лишь ограничен-

ный набор ферментов и для весьма небольшого числа болезней (гепатиты,

инфаркт миокарда, органические поражения почек, поджелудочной железы,

печени и др.). Так, уровень липазы, амилазы, трипсина и химотрипсина

в крови резко увеличен при сахарном диабете, злокачественных поражениях

поджелудочной железы, болезнях печени и др. Резко повышается в сы-

воротке крови уровень двух аминотрансфераз, креатинкиназы (и ее изо-

форм) и лактатдегидрогеназы (и ее изоформ) при инфаркте миокарда;

умеренно повышено их содержание при поражениях тканей мозга и печени.

Определяют, кроме того, активность кислой фосфатазы (уровень повышен

при карциноме предстательной железы), щелочной фосфатазы, холинэсте-

разы и некоторых других органоспецифических ферментов (например,

гистидазы, уроканиназы, глицинамидинотрансферазы) в сыворотке крови

при патологии костной ткани, печени, метастатических карциномах и т. д.

Доказано, что органы и ткани человека характеризуются специфическим

ферментным и изоферментным спектром, подверженным не только инди-

видуальным, но и суточным колебаниям. Существует большой градиент

концентрации ферментов между внутриклеточными и внеклеточными час-

тями тела. Поэтому любые, даже незначительные, повреждения клеток

(иногда функциональные расстройства) приводят к выделению ферментов

во внеклеточное пространство, откуда они поступают в кровь. Механизм

гиперферментации (повышенное содержание ферментов в крови) до конца

не расшифрован. Повышение уровня внутриклеточных ферментов в плазме

крови прямо зависит от природы повреждающего воздействия, времени

действия и степени повреждения биомембран клеток и субклеточных струк-

тур органов. В оценке ферментных тестов для диагностических целей особое

значение имеет знание периода полужизни (полураспада) в плазме крови

каждого из диагностических ферментов, что делает важным выбор точного

времени для ферментного анализа крови. Весьма существенным является

также знание особенностей распределения (топографии) ферментов в инди-

видуальных органах и тканях, а также их внутриклеточной локализации.

166

В последнее время стали применять ферменты рестрикции – специфи-

ческие эндонуклеазы (см. главу 13), катализирующие разрывы межнуклео-

тидных связей ДНК, для диагностики фенилкетонурии, α- и β-талассемии

и других наследственных болезней человека. Метод основан на поли-

морфизме рестрикционных фрагментов ДНК.

Из представленных данных следует, что диагностическая энзимология

может служить основой не только для постановки правильного и своевре-

менного диагноза болезни, но и для проверки эффективности применяемого

метода лечения.

Дальнейшее развитие диагностической энзимологии преимущественно

идет по двум перспективным направлениям медицинской энзимологии: по

пути упрощения и рациональной модификации уже испытанных методов

и по пути поиска новых органоспецифических (тканеспецифических) фер-

ментов и изоферментов.

Третье направление медицинской энзимологии – энзимотерапия, т.е.

использование ферментов и модуляторов (активаторов и ингибиторов)

действия ферментов в качестве лекарственных средств, имеет пока не-

большую историю. До сих пор работы в этом направлении почти не

выходят за рамки эксперимента. Исключение составляют некоторые про-

теиназы: пепсин, трипсин, химотрипсин и их смеси (абомин, химопсин),

которые применяют для лечения ряда болезней пищеварительного тракта.

Помимо протеиназ, ряд других ферментов, в частности РНКаза, ДНКаза,

гиалуронидаза, коллагеназы, эластазы, отдельно или в смеси с протеина-

зами используются при ожогах, для обработки ран, воспалительных очагов,

устранения отеков, гематом, келоидных рубцов, кавернозных процессов при

туберкулезе легких и др. Ферменты применяются также для лечения

сердечно-сосудистых заболеваний, растворения сгустков крови. В нашей

стране разработан первый в мире препарат иммобилизованной стрептокина-

зы, рекомендованный для лечения инфаркта миокарда. Калликреины – фер-

менты кининовой системы используются для снижения кровяного давления.

Важной и многообещающей областью энзимотерапии является при-

менение ингибиторов ферментов. Так, естественные ингибиторы протеиназ

(α

1

-трипсин, α

1

-химотрипсин, α-макроглобулин) нашли применение в тера-

пии острых панкреатитов, артритов, аллергических заболеваний, при ко-

торых отмечается активация протеолиза и фибринолиза, сопровождаю-

щаяся образованием вазоактивных кининов.

В последнее время получило признание применение в онкологической

клинике ферментов бактериальной природы в качестве лекарственных

средств. Широко используется L-аспарагиназа (выпускается в промышлен-

ных количествах и L-глутамин(аспарагин)аза для лечения острых и хрони-

ческих форм лейкозов и лимфогранулематозов. Более десятка описанных

в литературе бактериальных ферментов испытаны в основном на животных

с перевивными опухолями или на раковых клетках опухолей человека

и животных, выращенных в культуре ткани. Основными постулатами

применения ферментов в онкологии являются различия в метаболизме

клеток опухолей по сравнению с обменом в нормальной, здоровой, клетке.

В частности, современные стратегия и тактика энзимотерапии опухолевых

поражений учитывают разную чувствительность нормальных и опухолевых

клеток к недостатку (дефициту) незаменимых (так называемых эссенциаль-

ных) факторов роста. К таким ростстимулирующим факторам относятся не

только пищевые факторы (витамины, незаменимые аминокислоты, макро-

и микроэлементы), но и ряд так называемых заменимых веществ, включая

заменимые аминокислоты, к недостатку которых опухолевая клетка ока-

167

зывается в силу особенностей ее обмена более чувствительной, чем нор-

мальная. Лечебный эффект, например, L-аспарагиназы и L-глутамин(аспа-

рагин)азы при лейкозах, вероятнее всего, объясняется необратимым распа-

дом как глутамина, так и аспарагина. Оказалось, что опухолевые клетки

для своего роста и размножения нуждаются в аминокислотах из организма,

поскольку сами лишены способности синтезировать амиды аминокислот,

в то время как нормальные клетки наделены этой способностью. Был

сделан вывод о том, что амидный азот глутамина и аспарагина выполняет

в клетках ряд уникальных функций, которые лучше выяснены для глута-

мина (см. главу 12). В частности, амидный азот глутамина оказался

абсолютно необходимым и не заменимым другими аминокислотами источ-

ником атома азота минимум в 10 реакциях синтеза, например, пуриновых

и пиримидиновых нуклеотидов, соответственно ДНК и РНК, АТФ, ге-

ксозаминов, гистидина и др. Таким образом, не лишена основания гипо-

теза, что любой фермент или агент, катализирующий необратимое рас-

щепление незаменимого для опухолевой клетки пищевого фактора (вклю-

чая аминокислоты), может в принципе быть применен в энзимотерапии

опухолей, если будут устранены ограничения, связанные с белковой при-

родой фермента. В оценке эффективности ферментов в экспериментальной

и клинической онкологии имеется немало противоречий и очень много

пробелов. Положительные результаты, отмеченные в ряде случаев, вселяют

надежду, что приготовление стандартных ферментных препаратов (включая

создание иммобилизованных форм) в промышленных масштабах и их

разумное применение в клинике, организованное на строгой научной

основе, несомненно дадут в руки врачей еще одно ценное оружие в борьбе

с опухолевыми заболеваниями человека.

Идея применения ферментов в качестве лекарственных средств (фарма-

кологии ферментов) всегда казалась заманчивой. Однако их нестабиль-

ность, короткий период полураспада, нежелательные антигенные свойства,

связанные с белковой природой ферментов и опасностью развития аллер-

гических реакций, трудности доставки к пораженным органам и тканям

(мишеням) существенно ограничивали возможности использования фер-

ментных препаратов. В разработке методов иммобилизации ферментов (см.

ранее) наметились конкретные пути преодоления указанных трудностей:

применение водорастворимых, биосовместимых носителей, например по-

лимолочной кислоты (легко разлагается в организме), использование ме-

тодов химической модификации и микрокапсулирования, приготовление

моно- и поликлональных антител и ферментсодержащих липосом и т.д.

В последнее время интенсивно разрабатываются методы направленного

транспорта ферментов, заключенных в своеобразные микроконтейнеры

(тени эритроцитов, липосомы и др.), к внешней поверхности которых могут

быть прикреплены адресные (векторные) белковые молекулы (например,

иммуноглобулины – антитела против специфических компонентов органа

или ткани-мишени, в частности опухоли). Иммобилизованные ферменты

в качестве лекарственных средств начали применять в специальных колон-

ках для экстракорпоральной перфузии крови (типа искусственной почки).

Такое лечение полностью исключает нежелательные воздействия на орга-

низм чужеродного белка и может проводиться длительное время.

Таким образом, области применения ферментов в медицине действи-

тельно безграничны. Рассмотренные примеры ясно показывают, какие

замечательные и многообещающие перспективы уже сегодня открывает

перед будущими врачами медицинская энзимология.

168

Глава 5

ХИМИЯ УГЛЕВОДОВ

Впервые термин «углеводы» был предложен профессором Дерптского

(ныне Тартуского) университета К.Г. Шмидтом в 1844 г. В то время

предполагали, что все углеводы имеют общую формулу C

m

(H

2

O)

n

,

т.е. углевод + вода. Отсюда название «углеводы». Например, глюкоза

и фруктоза имеют формулу С(Н

2

О)

6

, тростниковый сахар (сахароза)

C

12

(H

2

O)

11

, крахмал [С

6

(Н

2

О)

5

]

n

и т.д. В дальнейшем оказалось, что ряд

соединений, по своим свойствам относящихся к классу углеводов, содержат

водород и кислород в несколько иной пропорции, чем указано в общей

формуле (например, дезоксирибоза С

5

Н

10

О

4

). В 1927 г. Международная

комиссия по реформе химической номенклатуры предложила термин «уг-

леводы» заменить термином «глициды», однако старое название «углево-

ды» укоренилось и является общепризнанным.

Химия углеводов занимает одно из ведущих мест в истории развития

органической химии. Тростниковый сахар можно считать первым ор-

ганическим соединением, выделенным в химически чистом виде. Произве-

денный в 1861 г. A.M. Бутлеровым синтез (вне организма) углеводов из

формальдегида явился первым синтезом представителей одного из трех

основных классов веществ (белки, липиды, углеводы), входящих в состав

живых организмов. Химическая структура простейших углеводов была

выяснена в конце XIX в. в результате фундаментальных исследований

Э. Фишера. Значительный вклад в изучение углеводов внесли отечественные

ученые А.А. Колли, П.П. Шорыгин, Н.К. Кочетков и др. В 20-е годы

нынешнего столетия работами английского исследователя У. Хеуорса были

заложены основы структурной химии полисахаридов. Со второй половины

XX в. происходит стремительное развитие химии и биохимии углеводов,

обусловленное их важным биологическим значением.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ УГЛЕВОДОВ

Углеводы наряду с белками и липидами являются важнейшими хими-

ческими соединениями, входящими в состав живых организмов. У человека

и животных углеводы выполняют важные функции: энергетическую (глав-

ный вид клеточного топлива), структурную (обязательный компонент

большинства внутриклеточных структур) и защитную (участие углеводных

компонентов иммуноглобулинов в поддержании иммунитета).

Углеводы (рибоза, дезоксирибоза) используются для синтеза нуклеино-

вых кислот, они являются составными компонентами нуклеотидных ко-

ферментов, играющих исключительно важную роль в метаболизме живых

существ. В последнее время все большее внимание к себе привлекают

смешанные биополимеры, содержащие углеводы: гликопептиды и глико-

протеины, гликолипиды и липополисахариды, гликолипопротеины и т.д.

Эти вещества выполняют в организме сложные и важные функции.

С нарушением обмена углеводов тесно связан ряд заболеваний: са-

харный диабет, галактоземия, нарушение в системе депо гликогена, нето-

лерантность к молоку и т.д.

169

Следует отметить, что в организме человека и животного углеводы

присутствуют в меньшем количестве (не более 2% от сухой массы тела), чем

белки и липиды; в растительных организмах за счет целлюлозы на долю

углеводов приходится до 80% от сухой массы, поэтому в целом в биосфере

углеводов больше, чем всех других органических соединений вместе взятых.

КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛЕВОДОВ

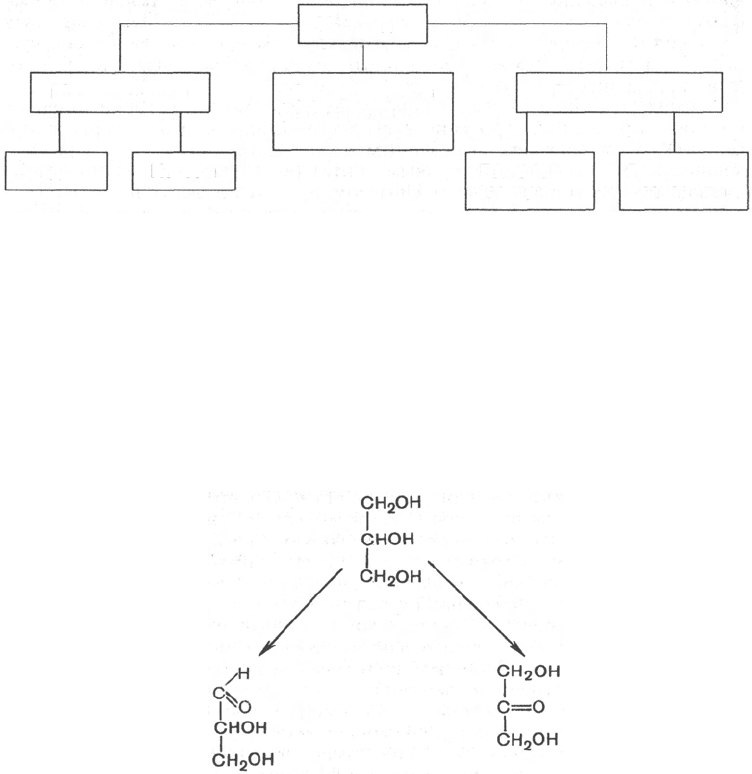

Углеводы можно определить как альдегидные или кетонные производные

полиатомных (содержащих более одной ОН-группы) спиртов или как

соединения, при гидролизе которых образуются эти производные.

Согласно принятой в настоящее время классификации, углеводы под-

разделяются на три основные группы: моносахариды, олигосахариды и

полисахариды.

МОНОСАХАРИДЫ

Моносахариды можно рассматривать как производные многоатомных спир-

тов, содержащие карбонильную (альдегидную или кетонную) группу. Если

карбонильная группа находится в конце цепи, то моносахарид представляет

собой альдегид и называется альдозой; при любом другом положении

этой группы моносахарид является кетоном и называется кетозой.

Простейшие представители моносахаридов – триозы: глицеральдегид

и диоксиацетон. При окислении первичной спиртовой группы трехатомного

спирта – глицерола – образуется глицеральдегид (альдоза), а окисление вто-

ричной спиртовой группы приводит к образованию диоксиацетона (кетоза).

170

Углеводы

Моносахариды

Альдозы

Кетозы

Олигосахариды

(дисахариды, три-

сахариды и т.д.)

Полисахариды

Гомополи-

сахариды

Гетерополи-

сахариды

Глицерин

Глицеральдегид

Диоксиацетон