Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

52 Почему образы?

персами и, наконец, с исламом, нуждалась в этом культе, чтобы устремить ча-

яния на небесную помощь и создать для населения империи символ единства.

Эта эпоха, начавшаяся со смертью Юстиниана в 565 г. и достигшая кульмина-

ции во время осады столицы аварами в 626 г., впервые засвидетельствована ис-

точниками того же времени и так основательно исследована, что усиление ро-

ли Девы Марии как «Богини города» и Воеводы становится очевидным также

в процессе развития ее культа

26

. В ту же эпоху происходит первый расцвет

культа икон по инициативе двора (Приложение, тексты 2 и 3).

По случаю коронации Юстина II в 565 г. поэт Корипп вложил в уста импе-

ратрицы молитву к Деве Марии; в ней упоминается видение во сне, в котором

Богоматерь, как некогда Венера Энею, открывает императору его судьбу

27

.

При Маврикии (582-602), предписавшем повсеместно отмечать праздник Ус-

пения Богоматери, на печатях изображение Ники было заменено изображе-

нием Девы Марии

28

. Когда осажденный город вскоре после этого борется за

свое существование, Дева Мария в соответствующих видениях и обращениях

берет на себя роль Афины Воительницы, статуя которой еще стояла в горо-

де

29

. Во время осады аварами в 626 г. она явилась, как описано в одной пропо-

веди, с обнаженным мечом в руке и посоветовала отчаявшимся осажденным

окрасить море кровью врагов

30

. Древний гимн Акафист, в котором Деву Ма-

рию благодарят за окончательное спасение, в новом вводном кондаке делает

очевидной роль Девы Марии как «Богини города» и Воительницы

31

. Импера-

тор Ираклий (610-641) приписывает помощи Девы Марии свое восхождение

на трон и отдает город под ее покровительство, когда в 622 г. отправляется

в поход против персов

32

. Палладием города, в еще большей степени, чем ико-

на Девы Марии, была тогда риза Девы Марии во Влахернах, хранимая в трой-

ном ковчеге и имевшая на себе следы материнского молока, которым Мария

кормила своего Младенца

33

. Клир этой церкви был таким многочисленным,

что Ираклий должен был из экономических соображений сократить его до

75 священнослужителей

34

. Часовня, где хранились реликвии, была, как мы уз-

наем из надписи, перестроена Юстином II (565-578): в двух более поздних над-

писях восхваляется та, которая «родила Христа и победила варваров» как по-

кровительница императорского дома

35

.

Такие сведения означают, что мы не находимся более в области чистой спе-

куляции, когда изменения в культе Девы Марии мы характеризуем как ре-

зультат превращения Богоматери в Праматерь, достигшего в начале VII века

масштабов, которые вряд ли можно было превзойти. Богоматерь, личность

которой стала тем временем такой же многообразной, как разнообразны

просьбы к ней, является подлинным сувереном, от имени которого действо-

вал даже император. Так как единство населения римского государства стре-

мятся обрести через единство религии, личная набожность неразрывно соеди-

няется с государственной религией в почитании всем доступной, наделенной

человеческими чертами греческой религии покровительницы, за которой бы-

ла признана неограниченная власть. Если учесть это, в ином свете предстает

контрудар двора в VIII веке, когда иконоборцы при Константине V помимо

икон отрицали, наконец, также высокое положение Девы Марии. В этом про-

тивостоянии они связывали притязание на независимую самооценку римско-

Изображения богов и иконы

53

го императорского двора со стремлением к очищенной, духовной религии.

Связь между культом Девы Марии и культом икон вновь четко выявляется,

когда иконопочитатели икону Марии, опять доступную для почитания, снаб-

жают официальным названием «Матерь Божия»

36

.

Культ Девы Марии, который на народном уровне выглядел иначе, чем

в церковном видении теологов, получает с конца VI века прочное место также

и в государственной сфере, в ее третьей ипостаси. Это проявляется в официаль-

ных предписаниях, содержащихся в императорской Книге церемоний по пово-

ду праздника Успения Богоматери

37

. Они испрашивают защиту «на крыльях»

заступничества Девы Марии и восхваляют Деву и Мать как «вечную реку» и как

«живоносный источник римлян». Да поможет она в борьбе императорам, кото-

рые от нее получают корону и прибегают к ней, как к непобедимому щиту

в бою.

в) Изображения богов и иконы

Преемственность в использовании изображений язычниками и христианами

естественно стала при ее исследовании предметом споров, т. к. сопротивление

раннего христианства идолам многобожия было совершенно очевидным.

Древние теологи выступали за то, чтобы подтвердить если не фактами, то хотя

бы в теории с помощью совершенно новой аргументации отсутствие преемст-

венности от язычества. Если существовали связи в использовании изображе-

ний, то они по возможности маскировались, так что источники в этом вопросе

мало помогают. Лишь по функциям, которые изображения выполняли снача-

ла в приватной, потом в общественной сферах, можно угадывать связи, о кото-

рых здесь в форме предположений идет речь. Эдвин Бевен, как уже до него

Эрнст фон Добшюц, избрал эту преемственность своей темой

38

.

Публичное использование образов христианами было затруднено не толь-

ко оппозицией к римскому государственному культу, но также Моисеевым за-

претом изображений в Ветхом Завете. Павел (Рим. 1: 23) разоблачает язычни-

ков, которые, как они считали, славу нетленного Бога заменили подобием

тленного человека. Защищая христианство, Тертуллиан упрекает язычников

в том, что в культе богов они делают то же, что при почитании своих мертве-

цов, а мнимые чудеса, исходящие от статуи, были нужны лишь для того, что-

бы «камни принимать за богов»

39

.

Здесь он коснулся чувствительного момента, который оспаривался также

римлянами, поскольку освященные изображения, как вместилища божества,

оправдывали ожидания, возлагаемые на их сверхъестественную силу и чудо-

творную способность исцелять. В своей «Книге снов» Артемидор утверждает,

что безразлично, «видеть ли во сне самое Артемиду или ее статую», т. к.

«бренные статуи имеют будто бы такое же значение, как если бы являлись са-

ми боги»

40

. Представление об изображении как о «вместилище божественной

сущности» и об «одушевлении отображения», по мнению Отто Вейнрайха,

приводили к убеждению, что образ будто бы обладает силами своего прототи-

па и его способностью чувствовать

41

. В культовом образе «присутствовало и дей-

ствовало божественное начало», поэтому к нему обращались с просьбами.

54 Почему образы?

Такое использование образа имело древнейшие корни, которые простира-

ются далеко за греко-римскую культуру, и оно не нуждается в особом объяс-

нении. Его не следует также понимать как простонародное заблуждение низ-

ших слоев населения, сколько бы уже тогда ни отмежевывались от этого

красноречивые просветители из высших слоев. Очевидно, что в момент обще-

ственной или личной беды возникала потребность видеть небесного заступ-

ника в месте его культа или в изображении. При этом идея религии была ме-

нее важна, чем непосредственная встреча с ее посланником. Поэтому места

культа быстро превращались в центры паломничества, где ожидалась встреча

с заступником, вселявшая надежду на успех. Ввиду многочисленности богов

на небе в таких местах можно было узнать о характере местного культового

сообщества. То, что предлагалось в общественном культе, имело затем про-

должением хранение личных изображений домашних богов и гениев. Там,

где присутствовало личное ожидание спасения, использование изображений

имело такое многообразие форм и содержания, что мало соответствовало же-

сткой схеме официального культа богов. Герои и боги-целители, такие, как

Асклепий, бывшие рангом ниже, чем олимпийские боги, допускали непо-

средственный контакт и были доступными собеседниками в случае личной

нужды.

Перенесение культа на другое место происходило в большинстве случаев

при замене изображения божества. Образ представляли в тщательно подго-

товленном сакральном действе, причем оригинал не показывали, и только по

праздникам он ритуально «появлялся». Идентичность внешности бога и его

культового образа подтверждалась снами на месте, где находился храм: бог

являлся спящему во сне таким же, «каким его видели в храме». Так, Овидий

описывает согласие Асклепия из Эпидавра отправиться в Рим, причем Аскле-

пий, конечно, принимает образ своей змеи

42

. Изображения богов помещались

также как вотивные* дары, для которых использовались копии официального

культового образа. Часто бывало вовсе не очевидно, имели ли дело с истин-

ным изображением бога, если не узнавали это на собственном опыте. Так, зна-

менитый оратор Либаний в IV веке п. Р.Х. из-за длинных волос сомневался

в том, был ли перед ним портрет литератора Аристида или культовый образ

Асклепия. Персонаж на портрете походил на того Асклепия, который на изо-

бражении большого формата был выставлен «рядом с Аполлоном как вотив-

ное приношение» в одном антиохийском храме

43

. Итак, в данном случае об-

раз бога засвидетельствован в форме изображения на доске.

Ввиду этого многообразия религиозных представлений и их образных сим-

волов кажется мало вероятным, что введение христианства в качестве государ-

ственной религии, вопреки официальной линии церкви, произвело резкое

разделение. Возможно, от языческого храмового образа отказывались в церкви

общины, но все же частным образом держали своих домашних богов и испы-

* Термин «вотивный» (от итал. «voto» — обет), принятый в католицизме, равнозначен русскому

«обетный» (от слова «обет»). Но поскольку «votivo» и «voto» имеют в католической церкви не-

сколько иную религиозную окраску, то в тексте мы употребляем слово «вотивный» наряду со сло-

вом «обетный», но, разумеется, лишь контекстуально.

Изображения богов и иконы

55

танных помощников. Их функции были позднее перенесены на христианских

святых, причем формы почти не изменились, менялось лишь имя. Пример Ди-

митрия, святого покровителя города Фессалоники, показателен для этого про-

цесса

44

. Видения во сне, в которых он являлся в виде своих икон, даровали ви- 35

девшему сон исцеление в его церкви, так же как это было в случае с Асклепием.

Вообще Димитрий стал христианским Асклепием, который с V века превра-

тил свой город в новый Эпидавр. На это указывало также изображение золо-

тых рук, которые отличали святого на мозаике в его церкви так же, как св. Сте- 33

фана в часовне в Дураццо (Албания).

Исцеляющая рука чудотворца Асклепия — впрочем присущая также Гере,

Артемиде и Серапису — послужила когда-то предметом религиозноистори-

ческого исследования Отто Вейнрайха, которое в этой связи все еще вызывает

особый интерес

45

. В святилище на острове посреди реки Тибр в Риме, где по-

читали Асклепия как «избавителя и благодетеля», можно было увидеть вотив-

ные приношения тех, кто был спасен «его руками». По словам императора

Юлиана Отступника, Асклепий появлялся в образе простого человека под

Эпидавром. Он там вырос и во время всех своих путешествий подавал правую

руку, готовую оказать помощь. Гера Гиперхейрия* лечила поднятой рукой,

которую она держала над больными.

Димитрий, христианский святой, может исцелять, только молясь Богу, но

его молитва так действенна, что его руки в жесте моления выделяли золотой

краской. Так почитали святого и одновременно обозначали то, за что его по-

читали, его исцеляющие руки в жесте моления. Золочение статуи было в ан-

тичную эпоху часто выражением благодарности за оказанное спасение: так,

в Риме золотили статуи Диоскуров, принесших спасение

46

. Аура спаситель-

ной руки в эпоху средневековья перешла на властителей и руководителей ду-

ховных движений. Так, в IX веке глава секты павликиан носит имя «Золотая

рука» ^h^ocher

4,7

.

Мотив золотой руки обеспечивает иконе связь с дохристианскими культа-

ми, хоть и не с изображениями богов, т. к. Димитрий был смертным святым.

Этот мотив обращает наше внимание на две ранние иконы Богоматери в Ри-

ме, которые содержат образ божества в виде Сына Божьего. На иконе из Пан-

теона (609) позолочена та рука, которой Богоматерь ходатайствует за моляще- 8

гося (с. 147). На римском списке Богоматери-заступницы обе руки в жесте

моления покрыты древним золотым окладом (гл. 15в).

Такой золотой оклад имеется на фресковых иконах VII века в церкви Сан-

та-Мария Антиква в Риме. Также следует отличать дары по обету от тех, кото-

рые символически обозначают «отвечающую» часть святого. Димитрий имел

здесь вместо золотой руки золотой оклад на устах, которые тем самым выде-

лялись как орган, произносящий молитву и источник ответа

48

. При этом вспо-

минаются дохристианские храмовые обетные дары, которые часто состояли

только из больших ушей божества.

Мотив чудотворной руки указывает на преемственность использования

культового образа, воспринявшего те самые функции, которые из-за отмены

* Hypercheireia (греч.) — «с поднятой рукой».

56 Почему образы?

8. Икона «Богоматерь с Младенцем». 609. Рим, Пантеон

Изображения богов и иконы 57

культа древних богов-целителей оказались невостребованными. Дело, значит,

не в том, стала ли Дева Мария в народном сознании Артемидой, а Димит-

рий — Асклепием, а только в том, какие традиционные функции переняли

новые христианские культовые образы. Следует лишь вспомнить легенды

о небесном происхождении, неуязвимости и чудесах говорящих и кровоточа-

щих икон, чтобы увидеть перенос знакомых идей на новые культовые образы.

Это не значит, что теперь христианство стало будто бы «языческим», хотя не-

оспорима его открытость культуре мировой римской империи, которой так

сильно сопротивлялась прежняя религия мистерий. Это означает лишь, что

общие идеи и опыт, глубоко укоренившиеся в человеческой натуре, проника-

ли также и в христианство, как только оно стало религией всей империи, а не

находилось более в состоянии обороны. Правда, откровенные ссылки на древ-

ние образы богов были сомнительными, и мы в VI веке слышим о том, что

у одного художника отсохла рука, когда он изображению Христа придал чер-

ты очень хорошо известного типа Зевса

49

. Но так далеко дело не должно было

заходить, поскольку вообще формальное уподобление образа Христа образу

богов произошло ведь уже давно (гл. 4).

Преемственность использования образа подтверждается загадочным во-

тивным изображением из бронзы в Цезарее в Филиппах или Панеасе на Иор-

данских источниках

50

. Тут изображен бог-целитель, возможно Асклепий,

с поднятой рукой перед нуждающейся в помощи женщиной. Местные жите-

ли рассказывали, что тут имеется в виду Христос и кровоточивая жена, кото-

рая, согласно Евангелию, была исцелена через прикосновение к его одежде.

В благодарность она заказала отлить его изображение и поставить его перед

ее домом. Евсевий (умер ок. 339/340 г.), епископ близлежащего города, пере-

дает эту версию без комментариев в своей знаменитой «Истории церкви». Это

обстоятельство вызвало к жизни бесчисленные легенды, в развитии которых

кровоточивую женщину называли то Мартой, сестрой Лазаря, то Береникой,

из которой постепенно образовалось имя Вероника. О христианском проис-

хождении этой группы, из-за которой в исследованиях одно время шел спор,

в начале IV века не могло быть и речи. Ее существование тем более стреми-

лись доказать уже тогда, чтобы оправдать преемственность культа образов

в христианское время. Целебная трава, росшая до края одежды предполагае-

мого Иисуса, и обнаруженная надпись посвящения «Богу и целителю» могли

служить основанием подобной интерпретации.

А как же обстояло дело с иконой Богоматери? Как мы видели, она ведь сна-

чала служила для того, чтобы придать Богоматери «лицо» и заменить отсут-

ствующие телесные реликвии. Надпись «святая Мария» на ранних изображе-

ниях доказывает ассоциацию с давно введенным образом святых (см. об этом

гл. 5). Изображение младенца Христа, которое было первопричиной для воз-

никновения образа святого, сближает образ Богоматери с изображениями бо-

жеств. Можно было бы сказать, что икона Богоматери была образом «святой»,

вобравшим в себя образ божества (правда, дело обстоит сложнее, как это вы-

яснилось при рассмотрении темы образа, восходящего к евангелисту Луке,

гл. 4б). Превращение Марии в праматерь, о чем уже шла речь выше (гл. 3б),

способствовало принятию канонов изображения материнских божеств, как,

58 Почему образы?

7 например, Исиды. Временами икона Богоматери выполняла функцию носи-

теля образа Бога, который демонстрировали как оружие против агрессора

51

.

Икона Девы Марии является характерным примером преемственности ис-

пользования образа в дохристианскую и христианскую эпоху, которая является

здесь нашей темой. Это относится как к общественной, так и к частной сферам.

В общественной сфере культ образа Богоматери достигает кульминации в Кон-

стантинополе в период, наступивший после 600 г. (Приложение, текст 2).

Ираклий, как мы видели, приписывает свое восхождение на трон помощи

иконы Девы Марии, которую он поместил также на знаменах судов

52

. Во вре-

мя осады столицы в 626 г. патриарх приказал нарисовать на городских воротах

образы Марии (возможно, опять списки той же самой иконы), где они как пре-

емники древних изображений богов действовали как хранители ворот (Рropy-

laioi), которые защищали город и предотвращали болезни

53

.

Тогда икона Девы Марии в частной сфере была давно привычной. Перед

ней горели свечи, как перед древними домашними богами. Ее можно было

увидеть и в монашеских кельях, и даже в тюрьмах. В сочинении о жизни от-

шельников и ее идеалах Иоанн Мосх (умер в 619 г.) описывает много эпизо-

дов, изображающих использование иконы Богоматери в монашеских кру-

гах: так, один отшельник перед тем, как отправиться в путешествие, просит

свою икону Марии позаботиться о том, чтобы свеча перед ней в его отсутст-

вие не угасала

54

. Частные лица, которые еще не поняли сопротивления офи-

циальной церкви освящению образов профессиональными волхвами, про-

сят патриарха Иоанна IV (умер в 595 г.) благословить один образ Девы

Марии, чтобы исцелить им больную женщину

55

. Патриарх отклоняет прось-

бу, однако икона сама совершает чудо, когда ее вешают в доме больной.

В доме она выполняла функции, сходные с теми, которые когда-то выполня-

7 ли домашние образы Исиды

56

. Однако чудотворную силу образа важно бы-

ло приписать не заклинаниям волхва, а самой Марии и поставить ее в зави-

симость от молитвы обладателя образа. В эпоху западного средневековья

(и у византийских иконоборцев) дела обстояли иначе, тогда значение при-

давали как раз тому, чтобы образ был освящен священником, т. к. ценили

только это благословение

57

.

г) Почему образы?

Снова и снова возникал вопрос, почему христианство в конце концов все же

почитало образы и почему это началось именно в VI веке

58

. Имелись в виду не

обыкновенные изображения, а образы, которые почитались, как до того идо-

лы язычников. Кто был в этом заинтересован и в чем состоял интерес? К это-

му вопросу можно подходить с разных сторон и можно рассматривать его

с точки зрения истории религии или политической истории, отметив лишь

две возможности. Теологи создали теорию для практики, которую они уже за-

стали. Государство придало почитанию официальную форму, что было сигна-

лом для общества. У монашества и паломников культ икон выглядел по-разно-

му, и тем более он был иным в личном использовании. Ответы в большинстве

случаев искали в конкретном историческом окружении, однако вопросу мож-

59 Почему образы?

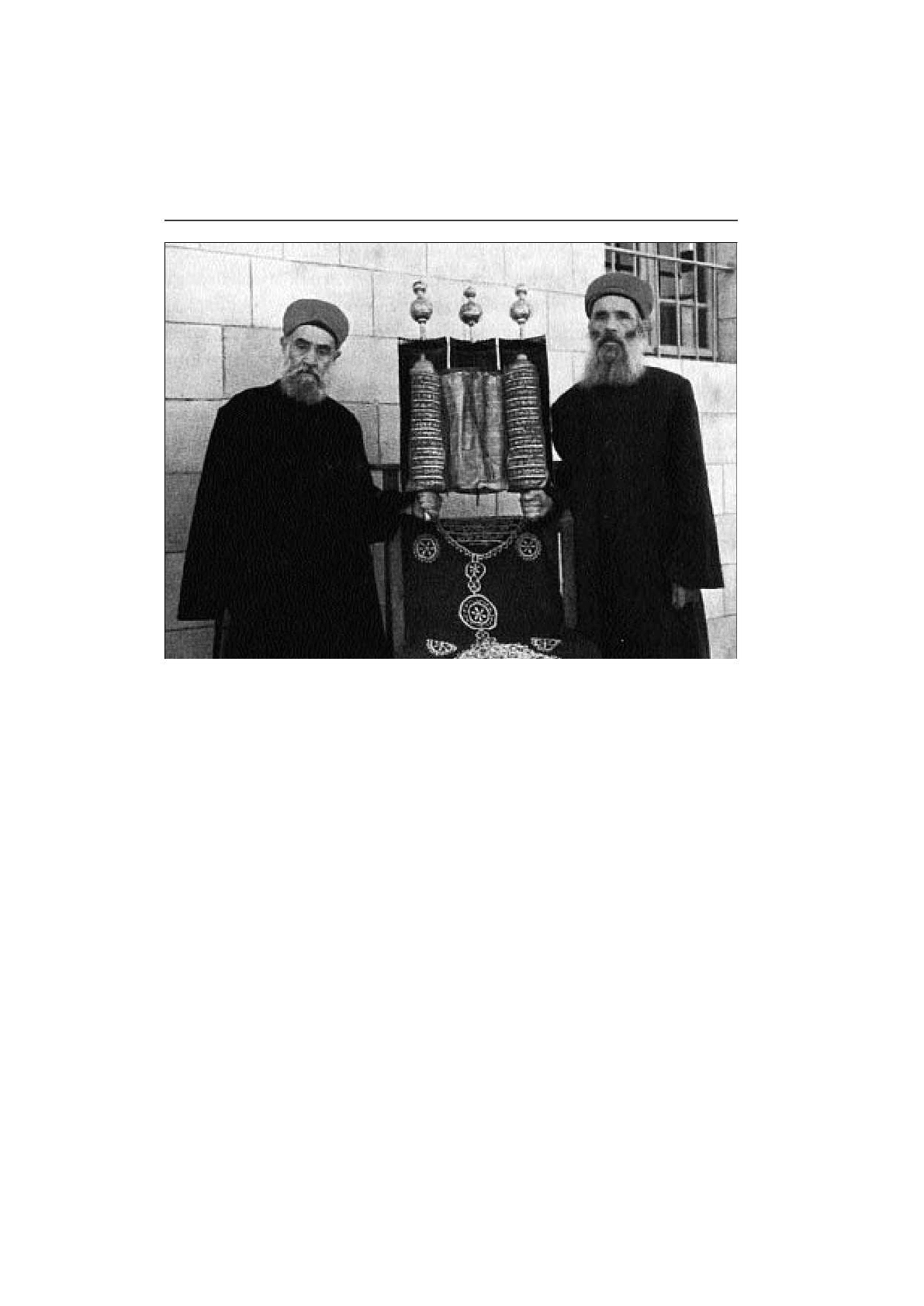

9. Два раввина со свитками Торы. Иерусалим

но придать еще иное измерение, если его расширить, т. е. спросить: почему

вообще образы?

Естественно, при этом имеются в виду материальные изображения, кото-

рые всегда замещают умозрительные образы. Они возникают, т. к. с их помо-

щью «составляют представление» о том, взамен чего они выступают. В нашем

случае они представляют личность, которую нельзя увидеть, т. к. она отсутст-

вует (император) или невидима (Бог): иначе их незачем почитать. Отсутству-

ющий, но присутствующий в изображении император — это давняя тради-

ция. Для христианства же изображение невидимого Бога (даже если он через

Иисуса стал видимым) было сложной проблемой, которая вызвала полемику

во время иконоборчества и занимала теологов в течение столетия.

Не забывали, что невидимый Яхве присутствовал лишь в письменном сло-

ве Откровения, которое почиталось в свитке Торы как его знак и завещание,

как это делают два раввина на нашей фотографии. Иконой Бога здесь являет- 9

ся Священное Писание, местом ее культа — ковчег, где хранится свиток Торы.

Видимый образ не мог соответствовать понятию Бога. Нельзя было изготовить

образ Яхве, который соответствовал бы человеческому существу и которого

можно было бы принять за идолов политеизма. Монотеизм всегда тяготел

к отсутствию изображений единого универсального Бога. Он вел спор с боль-

шим числом культов, отличавшихся друг от друга не в последнюю очередь

своими идолами, которые придавали своим богам как раз те антропоморф-

60 Почему образы?

ные черты, которые христианство допускало лишь в точно описанном случае

исторического лица — Иисуса, чего иудаизм не мог принять.

Потребность в местных культах в христианстве утолялась через святых, их

реликвии, а позднее для этого годились и иконы

59

. Лишь Христос, который

в нарисованном образе представлял физическое отображение Бога в челове-

ческом облике (см. гл. 8), и Богоматерь могли претендовать на универсальный

культ. Но их материальные образы вызвали как раз те ученые споры, которые

помешали всеобщему культу, т. к. в проблеме зримого изображения Бога раз-

личия теологических воззрений, которые с таким трудом были улажены, гро-

зили снова сделаться острыми.

Почему образы? Этот вопрос неотделим от вопроса, кто ими пользовался

и что он с ними делал. Вопрос относится уже к личной сфере, где к домашним

покровителям обращались во всякой нужде. Нужна была уверенность в их

физическом присутствии, чтобы с обетом или благодарностью обращаться

к видимым посредникам, т.е. украшая их образы венками или зажигая перед

29 ними свечи

60

. В общественной сфере культа святых изображалось их житие

32 или то, что окружало могилу святого, и в этих образах он мог почитаться по-

сле смерти и в других местах: изображения выполняли в этих случаях те же

ожидания, с которыми обращались к живому святому, а именно помочь или

сотворить чудеса

61

. В государственной сфере императоры до сих пор олице-

творяли единство и победу или процветание в прославляющих их портретах.

Теперь же в их распоряжении были изображения Бога, которые взяли на себя

эти функции и олицетворяли единство империи на надмирном уровне

62

. Как

только это произошло, иконы стали победителями прежде всего противни-

ков, которые исповедовали другую веру, т. е. могли быть побеждены не толь-

ко от имени империи, но и во имя веры.

Здесь также проявилась надежда на активную роль образов, которые долж-

ны были действовать там, где другие не могли или не хотели больше действо-

вать. Так образы заполняют пустоты, которые возникают во внутриимперской

жизни, и так им предоставляют роли, с которыми общество собственными

средствами больше не справляется, и возлагают этим власть и ответственность

на внеземные, экстерриториальные (в переносном смысле) силы. Было бы

ошибкой рассматривать иконы только как предметы религиозного созерца-

ния — как позднее во время иконоборчества утверждали теологи — посколь-

ку иконы всегда применялись для весьма явных целей — для предотвращения

беды, исцеления и вплоть до защиты империи. Авторитет, который они при-

обретали в такой функции, давал им право заставлять общество (города импе-

рии) клясться на данных иконах и использовать их в качестве символа идеаль-

ной общности. Стало быть, иконы служат также установлению коллективного

согласия там, где оно подвергалось опасности, или «гражданского патриотиз-

ма», как называл его Браун

63

.

Правда, они были средством, которое могло обращаться также против их

владельца. Если местночтимый святой становился более прославленным, чем

главные святые империи, то образ мог возбуждать местнические настроения,

центробежные силы, а против этого императоры во время иконоборчества

принимали меры (с. 172). Когда шли споры о религиозном единстве империи,

61 Почему образы?

образы вместо того, чтобы способствовать государственному и религиозному

единению, могли противостоять ему, как только их связывали с теологически-

ми определениями. Может быть, дело заключалось в том, что иконы исполь-

зовались когда-то как символы государственного и религиозного единства,

а затем были упразднены, т. к. они вызывали противоположное действие.

Это относится прежде всего к той роли икон, о которой сначала не думают,

т. к. теологи об этом не говорят. Она состояла в обещании военной удачи и за-

щиты. Тем самым в конце VI века образы приняли на себя роль, которая гаран-

тировала успех. Когда в VIII веке, во время нападений арабов, успех изменил,

иконы были дискредитированы, и императоры испуганно вспомнили о гневе

Бога на израильтян, когда они снова впали в почитание идолов

64

. Это воспоми-

нание пробудило желание иметь единый народ божий с очищенными религи-

озными формами по образу Ветхого Завета. Но колесо истории нельзя повер-

нуть назад, тем более что Римская империя находилась в иных условиях, чем

народ Израиля. Традиция использования икон так прочно вошла в обиход, что

полностью искоренить ее было уже невозможно. Правда, требовалось очище-

ние и регламентация в практике использования икон, и после иконоборчества

для теологов наступил звездный час (см. гл. 9).

Опыт, который имел тогда определенное значение в обращении с иконами,

может быть, пожалуй, пояснен двумя современными примерами, как бы ни бы-

ла проблематична попытка привести их к одному знаменателю. Общение с ре-

лигиозными образами играло еще какую-то роль во время испанской граждан-

ской войны 1936-1939 гг., о чем сообщает в своей автобиографии

65

режиссер

Луис Буньюэль. Он пишет о том, что республиканцы и анархисты буквально

казнили статуи Христа, т. к. они представляли дело противной стороны. С дру-

гой стороны, Буньюэль рассказывает об одной аббатисе, которая из статуи Бо-

гоматери высекла младенца, а Мадонне сказала, что она принесет его обратно,

когда ее дело будет выиграно. Одно лишь обладание религиозным образом

могло тогда стоить жизни. Отличия от нашей темы ясны, т. к. обе партии

в гражданской войне выступали «за» или «против» религии, правда, религии со

специфическими испанскими традициями. Она расширяла политическую

идентичность благодаря религиозной и поэтому вызывала сопротивление.

Но как раз это снова имеет аналогию с нашей темой, если использовать приве-

денные отличия. Было бы искусственно разделять религиозные, патриотичес-

кие и партийные убеждения: образы в такой степени символизировали пробле-

му идентичности, что стали предметом символических действий (для этого они

годятся во все времена). Это объясняется тем, что другая партия обращалась

с ними, как с противниками.

Другой пример относится к Латинской Америке и подтверждает государ- 10

ственную узурпацию простонародных форм веры. Во время предвыборной

борьбы 1972 г. в Аргентине на пропагандистском плакате в виде иконы Ма-

донна-покровительница имела черты лица умершей жены президента Эвиты

Перон, которую перонисты пропагандировали как идола масс: молитва наме-

кала на культ Богоматери Ампарской: «Защити нас [Amparanos] с небес»

66

.

Могут возразить, что как раз такой случай в эпоху поздней античности был

немыслим, и в особенностях Южной Америки можно увидеть некое препят-