Авдин В.В. Математическое моделирование экосистем

Подождите немного. Документ загружается.

31

Представим следующую ситуацию: пусть будут сожжены: вся биомассса

биосферы (9,6

⋅

10

11

т углерода), всё органическое вещество почвы (14

⋅

10

11

т С) и всё

ископаемое топливо, запасы которого известны на сегодняшний день (7

⋅

10

11

т С).

Количество СО

2

в атмосфере возрастёт в 12,5 раз, а О

2

соответственно уменьшится

на 1,75 %. Следовательно, количество кислорода на отрезках времени порядка сотен

лет практически постоянно.

Сельскохозяйствен-

ная растительность

Травяная

растительность

Лесная

растительность

Гумус

Люди

Животные

Минеральные

ресурсы

Фитопланктон

O

2

G

F

X

Y

L

Q

Ф

M

G

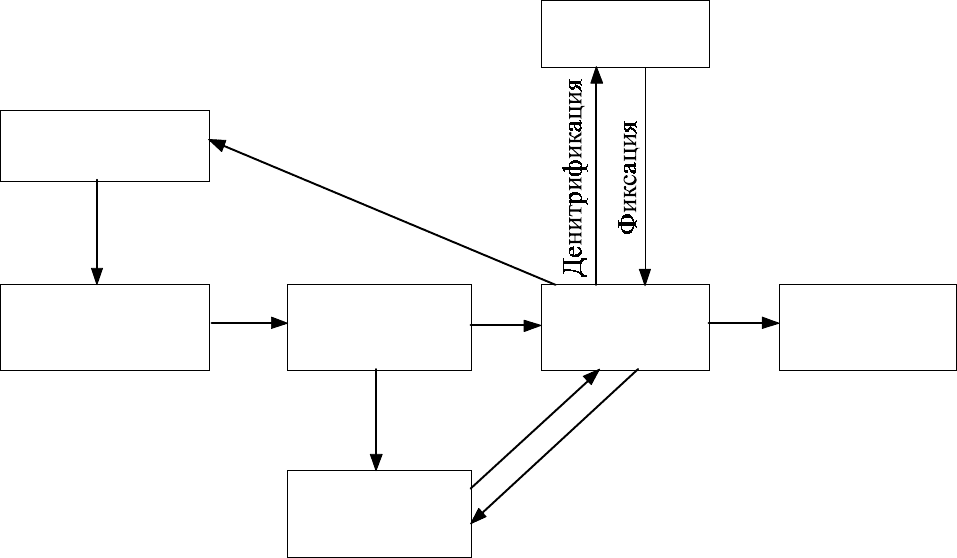

Рис. 6. Потоки кислорода в биосфере

Однако практически важным является то обстоятельство, что область избы-

точного антропогенного выделения СО

2

и, следовательно поглощения О

2

, сосредо-

точена на малой площади городов. Из-за того, что выравнивание концентраций в ат-

мосфере происходит не мгновенно, вокруг города может создаться градиент концен-

трации О

2

, при котором содержание кислорода в воздухе городов будет ниже сред-

него значения по всей атмосфере. Основные потоки кислорода в биосфере представ-

лены на рис. 6.

Уравнение динамики концентрации кислорода (% по объёму) в атмосфере

имеет вид:

[

]

}

dO

dt

kR k R T k R T

kR T bG T T R

O Ф O XOj Xj XOj Xj Xj LOj Lj LOj Lj Lj

j

m

YOj Yj YOj Yj Yj GOj j Fj Fj Gj Gj Oj MQj j

=+−+−+

+− −+++

=

∑

100

1

σ

σνσνσ

νσ ννµ σ

()()

()( ).

Здесь k

O

– показатель скорости выделения О

2

при фотосинтезе в океане; k

XOj

, k

LOj

,

k

YOj

– показатели скорости выделения кислорода при фотосинтезе различных видов

наземной растительности в j-м регионе;

ν

XOj

,

ν

LOj

,

ν

YOj

– показатели роли дыхания

наземной растительности в обмене СО

2

; b

GOj

– относительная скорость потребления

О

2

за счёт антропогенных процессов;

µ

Oj

– скорость потребления О

2

при разложении

гумуса почвы;

ν

Fj

,

ν

Gj

– скорость потребления О

2

при дыхании животных и людей.

32

9. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИКЛ АЗОТА

Круговорот азота слагается из мозаичной структуры локальных потоков

азотных соединений. Азот поступает в землю с удобрениями, в виде N

2

O поступает в

атмосферу. N

2

N

2

O фиксируются бактериями почвы, переходя в неё из атмосферы. В

результате различных почвенных процессов происходит выделение в атмосферу ам-

миака и NO. Растворяясь в атмосферной влаге, окисляясь и взаимодействуя с раз-

личными соединениями азот возвращается в землю с дождём в виде солей аммония,

нитратов и нитритов. При моделировании необходимо учитывать, что количество

окислов азота, выбрасываемых в атмосферу за счёт хозяйственной деятельности,

почти пропорционально количеству используемого топлива и имеет тенденцию воз-

растать примерно на 4 % в год. Растут масштабы промышленной фиксации атмо-

сферного N

2

. Важную роль в круговороте азота играет океан, куда азот попадает из

почвы с осадками и речным стоком.

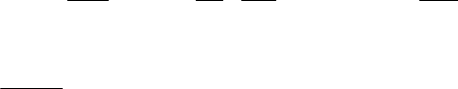

Рассмотрим модель круговорота азота в

наземной экосистеме

. Являясь од-

ним из необходимых элементов для построения белковых молекул, азот определяет

как процессы роста и развития растений суши, так и разложения мёртвого органиче-

ского вещества и его временной консервации в виде гумусовых соединений. Азот

является одним из наиболее необходимых питательных веществ в продукционном

процессе растений. Потоковая диаграмма круговорота азота в наземной экосистеме

изображена на рис. 7. Для построения модели примем следующие упрощения. Как и

в модели круговорота углерода, не будем включать в модель микроорганизмы почвы

и наземных животных, а результаты их деятельности учтём в соответствующих

функциональных зависимостях скоростей транспорта азота.

Почвенные микроорганизмы используют растительные остатки как энергети-

ческий материал и как строительное вещество, потребляя для построения биомассы

азот и углерод в определённом соотношении. Скорости преобразования азота расти-

тельных остатков зависят от соотношения C/N в почве. В основном C/N зависит от

вида растительных остатков. Будем считать, что в почву попадают растительные ос-

татки определённого типа с известным соотношением C/N.

Содержание азота в уровнях будем обозначать через N

i

, где i – номер соот-

ветствующего уровня. Скорость поступления азота из уровня i в уровень j обозначим

как V

ij

. Значения N

i

и V

ij

в положениии равновесия обозначим через

N

i

*

и

V

i

*

. Внеш-

ние (входные) переменные: среднегодовая температура воздуха Т, количество осад-

ков за год W. Переменные, характеризующие состояние почвы: температура почвы

t

п

, влажность w, сток воды с участка почвы площадью S W

S

, структурные свойства

почвы q.

Будем считать, что температура почвы, t

п

влажность и сток зависят от темпе-

ратуры воздуха, осадков и структурных свойств. Последние, в свою очередь, зависят

от количества гумуса и подстилки в почве (N

4

, N

3

). Приведём уравнения потоков.

Интенсивность разложения подстилки и гумуса выражается соотношением:

V

35

= f

п

(t

п

, w) N

3

= f

п

N

3

,(18)

V

46

= f

г

(t

п

, w) N

4

= f

г

N

4

,(19)

33

где f

п

и f

п

– функции, означающие удельные скорости разложения соответственно

подстилки и гумуса, а t

п

и w – их аргументы.

Азот

подстилки и кор-

невых остатков

Азот

живых растений

Азот

микробной

плазмы

Азот

в усвояемой

ф

о

р

ме

Вынесенный

азот

Азот

атмосферы

Азот

гумуса

1

2

3

4

56

7

Рис. 7. Диаграмма потоков азота в наземной экосистеме.

Интенсивности образования гумуса и минерализации подстилки в предполо-

жении, что N

5

= const, задаются соотношениями

VtwVfN

VVfN

пп

п

54 35 3

56 35 3

11

==

=− =−

αα

αα

(,) ,

() (),

(20)

где

α

– параметр, показывающий, какая часть азота в результате разложения под-

стилки попадает в гумус.

Интенсивность связывания азота атмосферы растениями выражается соотно-

шением

V

16

= b

0

+ b

1

(t

п

, w) = f

ф

,(21)

где b

0

– функция, отражающая небиологическую, а b

1

(t

п

, w) – биологическую фикса-

цию. Таким образом, приход азота в усвояемую для растений форму

A = f

ф

+ (1 –

α

)f

п

N

3

+f

г

N

4

. (22)

Предполагается, что азот в усвояемой форме не задерживается, а распределя-

ется между растениями, атмосферой (денитрифицируется), гумусом и выносится

пропорционально функциям потребления. Тогда интенсивность процессов перехода

из усвояемой формы выражается соотношениями

34

VfTtwA fA

VftwA fA

VfWA fA

VftwA fA

п

дп д

в s в

оп о

62

61

67

64

==

==

==

==

рр

(, , ) / / ,

(,)/ /,

()/ /,

(,)/ /,

ΣΣ

ΣΣ

ΣΣ

ΣΣ

(23)

где f

р

, f

д

, f

в

, f

о

– функции потребления растениями, денитрификации, выноса и обра-

зования гумуса из усвояемой формы, а через

Σ

обозначена их сумма:

Σ

= f

р

+ f

д

+ f

в

+ f

о

. (24)

Без нарушения общности можно считать, что

Σ

= 1.

Интенсивность отмирания живых растений задаётся формулой:

V

23

= mN

2

, (25)

где коэффициент m означает удельную интенсивность отмирания. С учётом уравне-

ний потоков (18)–(25) поведение модели задаётся следующими уравнениями:

dN

1

/dt = f

д

A/

Σ

– f

ф

, (26)

dN

2

/dt = f

р

A/

Σ

– mN

2

, (27)

dN

3

/dt = mN

2

– f

п

N

3

, (28)

dN

4

/dt =

α

f

п

N

3

+ f

o

A/

Σ

– f

г

N

4

, (29)

dN

7

/dt = f

в

A/

Σ

(30)

dN

5

/dt = dN

6

/dt = 0. (31)

В системе (26)–(31) выражения для А и

Σ

задаются соотношениями (22) и

(24). В правых частях уравнений (27)–(29) содержатся только переменные N

2

–N

4

.

Решив уравнения (27)–(29) относительно N

2

–N

4

при условии, что

dN

2

/dt = dN

3

/dt = dN

4

/dt = 0, получим уравнения для значений переменных в некото-

ром положении равновесия (правые части этих уравнений зависят от N

2

–N

4

):

N

ff

mf f

ф

дв

2

*

р

()

=

+

, (32)

N

ff

ff f

ф

пд в

3

*

р

()

=

+

, (33)

N

fff

ff f

ф o

гд в

4

*

р

()

()

=

+

+

α

. (34)

При этом продуктивность экосистемы, находящейся в положении равновесия

Vffff

фдв62

*

р

/( ).

=+

(35)

Рассмотрим функционирование системы при постоянных климатических ус-

ловиях T

≡

const, W

≡

const. Будем считать, что в почве растут растения одного вида.

Тогда функции f

р

, f

п

, f

г

, f

д

, f

в

, f

ф

, f

о

,

α

определяются только значениями N

3

и N

4

. Бу-

дем считать, что эти функции однозначны, положительны и дифференцируемы по N

3

и N

4

. Существует по крайней мере одно ненулевое положение равновесия системы

35

(27)–(29), поскольку функции в правых частях уравнений (32)–(34) положительны и

ограничены. Рассмотрим два случая: травяную и лесную экосистемы.

Динамика азота в травяной экосистеме

. Система (27)–(29) описывает дина-

мику азота в травяной экосистеме. Так как время отмирания растений в травяной

экосистеме составляет около 1 года, а нас интересуют интервалы времени в десятки

и сотни лет, можно считать, что травяная растительность отмирает мгновенно. Тогда

переменную N

2

можно считать квазистационарной, откуда следует условие равенст-

ва потоков V

23

= V

62

= f

p

A/

Σ

. При сделанных предположениях динамика азота опи-

сывается следующими уравнениями:

dN dt f A f N

dN dt f N f A f N

p п

п o г

33

43 4

//,

//.

=−

=+ −

Σ

Σα

(36)

Выражения для А и

Σ

задаются соотношениями (22) и (24). Равновесные зна-

чения N

3

и N

4

задаются соотношениями (33) и (34), а продуктивность системы в ста-

ционарном состоянии задаётся соотношением (35).

Характер устойчивости некоторого положения равновесия системы (36) оп-

ределяется корнями характеристического уравнения этой системы. Достаточным ус-

ловием, при котором положение равновесия системы превращается в устойчивый

узел, являются равенства

∂ϕ

/

∂

N

3

=

∂ϕ

/

∂

N

4

=

∂ψ

/

∂

N

3

=

∂ψ

/

∂

N

4

= 0, (37)

где

ϕψ

α

=

+

=

+

+

ff

ff f

fff

ff f

ф

пд в

ф o

гд в

рр

()

,

()

()

.

(38)

Это условие означает, что функции

ϕ

и

ψ

не зависят от количества подстилки

и гумуса в почве. В современных почвах небольшое изменение количества подстил-

ки и гумуса не изменяет физических свойств почвы (эффект насыщения) и, следова-

тельно, условия (20) выполняются.

Таким образом, в модели травяной экосистемы положение равновесия устой-

чиво и возможность возникновения колебаний отсутствует.

Рассмотрим случай, когда скорость разложения подстилки намного больше

скорости разложения гумуса (для большинства экосистем это так). Тогда переменная

N

3

является квазистационарной, и динамику азота травяной экосистемы можно опи-

сать уравнением

dN

4

/dt =

α

f

p

A/

Σ

+ f

o

A/

Σ

– f

г

N

4

. (39)

Приход азота в усвояемую форму определяется уравнением A = f

ф

+ (1 –

α

)

×

×

f

p

A/

Σ

+ f

г

N

4

.

Очевидно, что условие устойчивости положения равновесия для (39)

dN

4

/dt < 0 эквивалентно условию

36

d

ψ

/dN

4

< 1.

Отметим, что условие независимости физических свойств почвы от запасов

гумуса и подстилки не является необходимым условием устойчивости травяной эко-

системы.

Динамика азота в лесной экосистеме

. При этом, как и в случае круговорота

углерода, продуктивность определяется площадью, занятой растительным покровом,

а член mN

2

означает отмирающую биомассу листьев и древесины.

В лесной экосистеме скорость разложения подстилки намного больше скоро-

сти отмирания древесины и разложения гумуса. Считая переменную N

3

квазиста-

ционарной, поведение системы можно описать уравнениями:

dN dt f A mN

dN dt mN f A f N

p

o г

22

42 2

//,

//.

=−

=+ −

Σ

Σα

Положение равновесия системы определяется соотношениями (32) и (34), а продук-

тивность в положении равновесия – соотношением (35).

Исследование устойчивости такой системы можно провести, повторяя все

рассуждения и выводы об устойчивости травяной экосистемы, заменив переменную

N

2

на N

3

, а функцию f

п

на коэффициент m.

Необходимо отметить, что для системы «растения – почва», находящейся в

положении равновесия, азот непрерывно уходит из атмосферы:

dN dt f f f f V

фв д в1 67

0//().

*

=− + =− <

При этом количество ушедшего азота равно количеству азота, вымытому из

почвы. Вымытый азот попадает в океан или реки, денитрифицируется и поступает

обратно в атмосферу.

В модели продуктивность травяной и лесной экосистем, находящихся в ста-

ционарном состоянии, определяется соотношением (35), в котором f

ф

соответствует

фиксации азота, а f

р

, f

д

, f

в

– функции потребления: растениями, денитрификация, вы-

нос. Таким образом, продуктивность есть функция от ряда экспериментально изме-

ряемых величин, зависящих от климатических факторов данной местности, видовых

свойств растений (которые в естественных БГЦ определяютмя климатом) и механи-

ческих характеристик почвы и не зависит прямо от количества и удельных скоростей

разложения гумуса и подстилки в почве (эта зависимость не всегда однозначна).

Следовательно, именно климатические факторы определяют продуктивность расти-

тельных ассоциаций в различных географических зонах, то есть это явление носит

глобальный характер. Зависимость продуктивности от питательных веществ прояв-

ляется, если для данного вида не достигнуто стационарное состояние в системе.

Отметим, что в системе «растения – почва», близкой к положению равнове-

сия, имеет место следующее неравенство:

∂

V

62

/

∂

A = f

p

/

Σ

+ (

∂

f

p

/

∂

A)A/

Σ

> 0,

37

поскольку f

p

> 0 и

∂

f

p

/

∂

A > 0. Это означает, что увеличение усвояемого азота в почве

приводит к увеличению продуктивности. Следовательно, при А < A

*

, то есть когда

количество азота в почве меньше стационарного значения,

VV

62 62

<

*

– продуктив-

ность меньше, чем в положении равновесия. Любые добавки азота в почву

(например, внесение удобрений), изменяют знаки неравенств на противоположные,

то есть продуктивность становится больше. чем в равновесии. Это означает, что в

равновесном состоянии растения находятся «в недостатке» по азоту. Чрезмерное

увеличение азота (как и других питательных веществ) приведёт к тому, что растения

не смогут усваивать питательные элементы

∂

f

p

/

∂

A < 0 и к уменьшению продуктивно-

сти

∂

V

62

/

∂

A < 0.

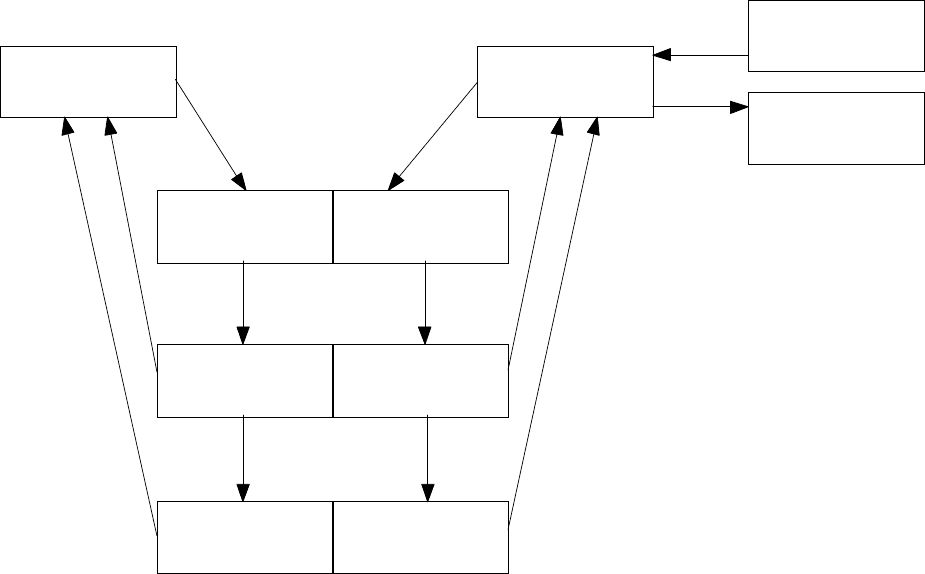

Модель глобального круговорота азота и углерода в системе АРП.

Рассмот-

рим модель современного круговорота азота и углерода в системе АРП. Как и ранее,

выберем высокий уровень агрегирования переменных и представим многообразие

всех биогеоценозов суши одним биогеоценозом. Для простоты будем считать, что

это лесная система.

Схема глобальных потоков азота и углерода представлена на рис. 8.

Обозначим содержание азота и углерода в уровнях соответственно N

i

(i =[1–7]) и

С

i

(i = [1–4]). Через VN

ij

и VC

ij

обозначим скорости поступления азота и углерода из

уровня i в уровень j. Начальные значения уровней и скоростей обозначим

N

i

0

,

C

i

0

,

VN

ij

0

,

VC

ij

0

. Т – отклонение среднегодовой температуры атмосферы у поверхности

Земли от современного значения.

Запишем уравнения потоков. Интенсивность образования живой фитомассы

задаётся соотношениями

VC f T

C

C

A

A

VN

VC

k

122

1

1

0

0

52

12

1

100

1

10

11 1

=+

+−

+−

=

αδ

γ

,

,

где f

2

– продуктивность системы в современных условиях, выраженная в углероде;

α

δ

– коэффициенты, определённые ранее при рассмотрении круговорота углерода в

системе;

γ

– коэффициент, определяющий зависимость продуктивности от количест-

ва азота в усвояемой форме А; А

0

– начальное количество азота в усвояемой форме;

k – коэффициент, выражающий отношение С/N в биомассе растений.

38

Углерод

атмосферы

Углерод

растений

Азот в усвоя-

емой форме

Азот

атмосферы

Вынесен-

ный азот

Углерод

подстилки

Углерод

гумуса

1

2

3

4

Азот

растений

Азот

подстилки

Азот

гумуса

2

3

4

5

7

6

Рис. 8. Схема глобальных потоков углерода и азота в системе АРП.

Приход азота в усвояемую форму

А = VN

35

+ VN

45

+ VN

75

,

где VN

75

= b – приход азота из внешнего источника, который мы полагаем постоян-

ным.

Отмирание растений выражается соотношением

VC

23

= k

p

C

2

, VN

23

= k

p

N

2

.

Считаем, что скорость разложения подстилки намного больше, чем гумуса, а

отношение потоков вещества, исходящих из подстилки, постоянно (но различно у

углерода и азота). Тогда приближённо выполняются соотношения

VC

23

= VC

34

+ VC

31

, VN

23

= VN

34

+ VN

35

,

а поток углерода и азота в гумус:

VC

34

= k

С

VC

23

, VN

34

= k

N

VN

23

.

Считаем, что разложение углерода и азота гумуса происходит независимо:

VC

41

= f

C

(1+

β

T)C

4

, VN

46

= f

N

(1 +

β

T)N

4

,

где f

C

и f

N

– удельные интенсивности разложения соответственно углерода и азота гу-

муса,

β

– зависимость интенсивности разложения гумуса от температуры.

Предположим, что азот в усвояемой форме не накапливается. Одна его часть

используется на построение биомассы, другая вымывается из почвы:

39

VN

56

= A – VN

52

.

Количество углерода в системе предполагается постоянным: C

1

+ C

2

+ C

4

=

= const = C (C

3

мало и постоянно).

Учитывая все вышеперечисленные условия, поведение системы можно опи-

сать тремя дифференциальными уравнениями:

() ()

()

()

()

()

dC

dt

fT

C

C

A

A

kkC f TC

dC

dt

kkC f TC

dN

dt

kkN f TN

CCCC

NCCCk

AkkC

Cp

Cp C

Np N

Np

1

2

1

1

0

0

22 4

4

24

4

24

2 1 4

2 1 4

1

100

1

10

11 1 1 1

1

1

1

=− +

+−

+−

+− + +

=−+

=−+

=− −

=−−

=−

αδ

γβ

β

β

,

,

,

,

/,

()()

−− + + +

CC kf TN b

N1 44

1/.

β

Таким образом, в модели учтено, что круговороты азота и углерода взаимо-

связаны. Например, антропогенные нарушения цикла углерода приводят к измене-

нию процессов трансформации соединений азота в почве, а нарушения в цикле азота

приводят к изменению климата благодаря парниковому эффекту, определяемому

круговоротом кислорода.

Задача данной модели – учёт роли элементов азотного питания растений в ре-

акциях системы АРП на внешние воздействия. Имитационные эксперименты с ис-

пользованием компьютера показали следующее. В этих экспериментах исследова-

лись реакции системы на воздействия разной степени зависимости продуктивности

от азотного питания, то есть состояния системы при различных коэффициентах

γ

: от

γ

= 0 (нет зависимости продуктивности от содержания азота в почве) до

γ

= 0,9

(сильная зависимость продуктивности от количества азота).

Результаты моделирования следующие. При увеличении концентрации атмо-

сферного СО

2

продуктивность системы увеличивается, а затем снижается до значе-

ния, превышающего начальное. При этом, чем больше

γ

, тем больше увеличение

продуктивности в первые годы. Следовательно, чем сильней зависимость продук-

тивности от элементов питания, тем сильней выражена реакция системы.

Значения переменных в равновесном состоянии зависят от величины

γ

. Одна-

ко, это не противоречит результату, полученному ранее, о независимости продук-

тивности от элементов питания в стационарном состоянии. Этот результат получен

для системы с заданными внешними условиями. В данном случае сами внешние ус-

ловия (концентрация СО

2

в атмосфере и температура) не являются независимыми и

связаны с параметрами продукционного процесса.

Рассмотрим, какими будут глобальные последствия эрозии почвы. Предста-

вим ситуацию, когда 10 % гумуса мгновенно уносится из почвы. Вынесенный гумус

быстро минерализуется, так что углерод практически мгновенно поступает в атмо-

сферу в виде СО

2

. При этом совместное действие четырёх факторов – увеличения

40

концентрации СО

2

и температуры атмосферы, уменьшения прихода азота в усвояе-

мую форму из-за недостатка в почве гумуса и увеличения интенсивности разложения

гумуса – приводят к тому, что продуктивность системы увеличивается. Эти факторы

возвращают систему в исходное состояние, так как количество углерода не меняется.

Таким образом, учёт элементов питания биомассы приводит к более чувстви-

тельному реагированию системы на внешние воздействия при небольшой их вели-

чине.

10. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРУГОВОРОТА ВОДЫ

В биосфере вода формирует каналы взаимосвязи между природными систе-

мами, поэтому при создании глобальной модели эволюционных биосферных процес-

сов необходимо учитывать круговорот воды. Однако, строгая модель, описывающая

общий или частные круговороты воды отсутствует из-за недостатка и противоречи-

вости некоторых эмпирических данных. Поэтому мы рассмотрим некоторые извест-

ные закономерности круговорота воды.

Мировые запасы воды составляют 1454,193

⋅

10

6

км

3

. Они слагаются из жид-

кой твёрдой и газообразной воды. Влагооборот включает в себя обмен водой в её

различных фазовых состояниях между гидросферой, атмосферой и живыми орга-

низмами. Интенсивности влагооборота в различных его звеньях значительно влияют

на протекание других процессов в биосфере, что и обуславливает важность знания

основных показателей водного баланса.

Дадим краткую характеристику мирового водного баланса. Запасы воды в

разных её формах будем выражать средней высотой столба воды над единицей пло-

щади. Распределение воды будем считать однородным внутри региона суши и над

океаном. Для простоты примем гипотезу о том, что скорость переноса влаги в атмо-

сфере зависит только от географической широты. На самом деле процесс атмосфер-

ной циркуляции гораздо сложнее. Для него характерно чередование зональных и ме-

ридиональных движений. Первые из них учитываются в модели за счёт регионально-

го деления поверхности суши, а вторые отражены в зависимости скоростей переноса

влаги в атмосфере от широты. При этом можно выделить четыре характерные зоны

циркуляции: экваториальная, субтропическая, умеренных широт и полярная.

Экваториальная зона характеризуется относительно слабыми ветрами и сла-

бым зональным переносом влаги. В субтропической зоне развивается муссонная

циркуляция с преобладающим летним максимумом осадков. Атмосферная циркуля-

ция в зоне умеренных широт характеризуется нарастанием к полярным районам

преобладания осадков над испарением. Максимум потока влаги приходится на ши-

роту 30

°

. Характерной особенностью полярной зоны является господство льдов и не-

значительное влагосодержание атмосферы.

Деление на зоны циркуляции позволяет упростить в модели многие функ-

циональные зависимости за счёт аппроксимации их ступенчатыми функциями, а

также отразить особенности каждого пояса. В частности, пояс между тридцатыми

параллелями обеих полушарий, равный по площади половине всей земной поверх-

ности, получает более 60 % солнечной радиации. На зону между 35

°

с. ш. и 35

°

ю. ш.

приходится 80 % общего испарения на земном шаре. Это говорит о том, насколько