Яновский Б.М. Земной Магнетизм. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

lu] Ядерные магнитометры 341

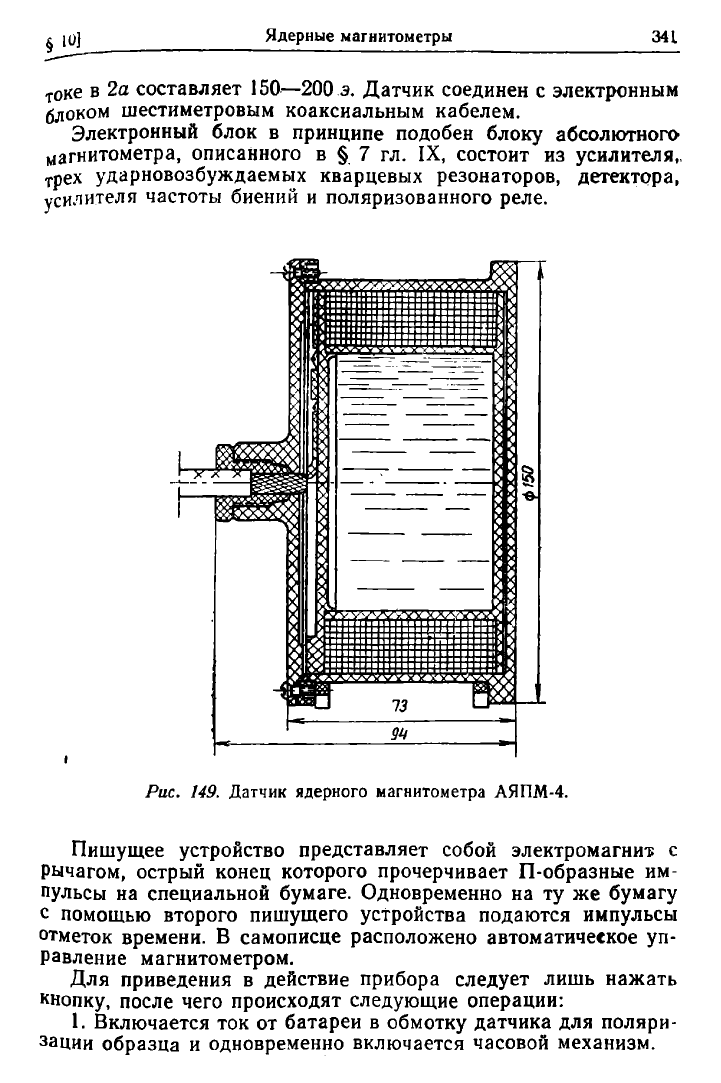

токе в 2а составляет

150—200

э. Датчик соединен с электронным

блоком шестиметровым коаксиальным кабелем.

Электронный блок в принципе подобен блоку абсолютного

магнитометра, описанного в § 7 гл. IX, состоит из усилителя,,

трех ударновозбуждаемых кварцевых резонаторов, детектора,

усилителя частоты биений и поляризованного реле.

Пишущее устройство представляет собой электромагнит с

рычагом, острый конец которого прочерчивает П-образные им-

пульсы на специальной бумаге. Одновременно на ту же бумагу

с помощью второго пишущего устройства подаются импульсы

отметок времени. В самописце расположено автоматическое уп-

равление магнитометром.

Для приведения в действие прибора следует лишь нажать

кнопку, после чего происходят следующие операции:

1.

Включается ток от батареи в обмотку датчика для поляри-

зации образца и одновременно включается часовой механизм.

342 Относительные методы измерения э. з. м. [гл. X

2. По прошествии четырех секунд ток поляризации выклю-

чается, и обмотка датчика переключается на вход усилителя.

В этот же момент включается мотор лентопротяжки, и начинает-

ся запись отметок сигнала и марок времени.

3. Через две секунды питание всего прибора отключается, и

запись прекращается.

Таким образом, магнитометр после нажатия кнопки находит-

ся в действии в течение шести секунд, процесс же самого изме-

рения (запись на ленту) длится две секунды.

Особенностью ядерного магнитометра, как указывалось в

§ 7 гл. IX, по сравнению со всеми остальными (феррозондовыми,

индукционными, магнитными весами и др.) является то, что по-

казания его даются сразу в абсолютных единицах и не зависят

от ориентировки датчика. Этой особенностью обладает и магни-

тометр АЯПМ-4.

Технические данные его следующие: погрешность измерений

как абсолютных, так и относительных, составляет 2γ. Вес прибо-

ра с источниками питания, рассчитанными на 1000 измерений,

8.5 кг. Внешний вид прибора показан на рис. 150.

Рис. 150. Ядерный пешеходный магнитометр АЯПМ-4.

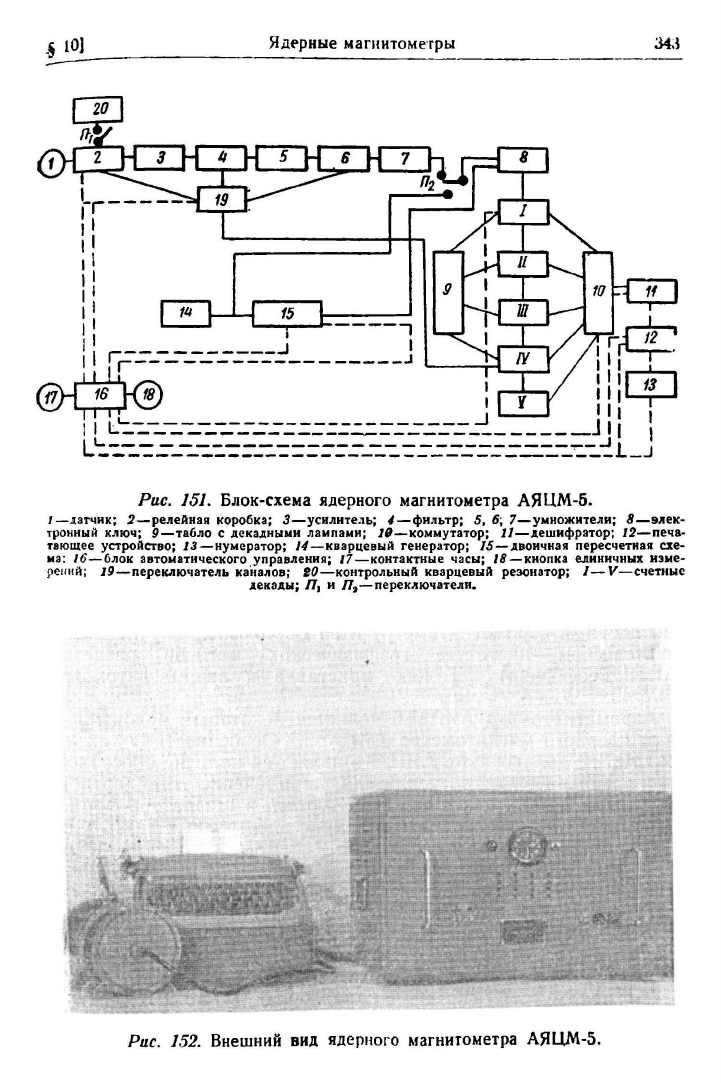

Блок-схема абсолютного ядерного цифрового магнитометра

ЛЯЦМ-0 [6] приведена на рис. 151. В этом приборе в качестве

частотомера использованы ламповые электронносчетные устрой-

ства, а в качестве регистратора — электрическая пишущая ма-

шинка. Погрешность измерения этим прибором составляет ± 1γ»

отсчет в виде пятизначного числа, выражающего Н

т

в гаммах-

Максимальная частота повторения измерений — 40 раз в минуту.

Внешний вид прибора показан на рис. 152.

2. Ядерный аэромагнитометр АЯАМ-6. Аэромагнитометры с

феррозондовыми датчиками при всех своих достоинствах обла-

дают одним существенным недостатком, а именно: сползанием

£ lO] Ядерные магнитометры 34,i

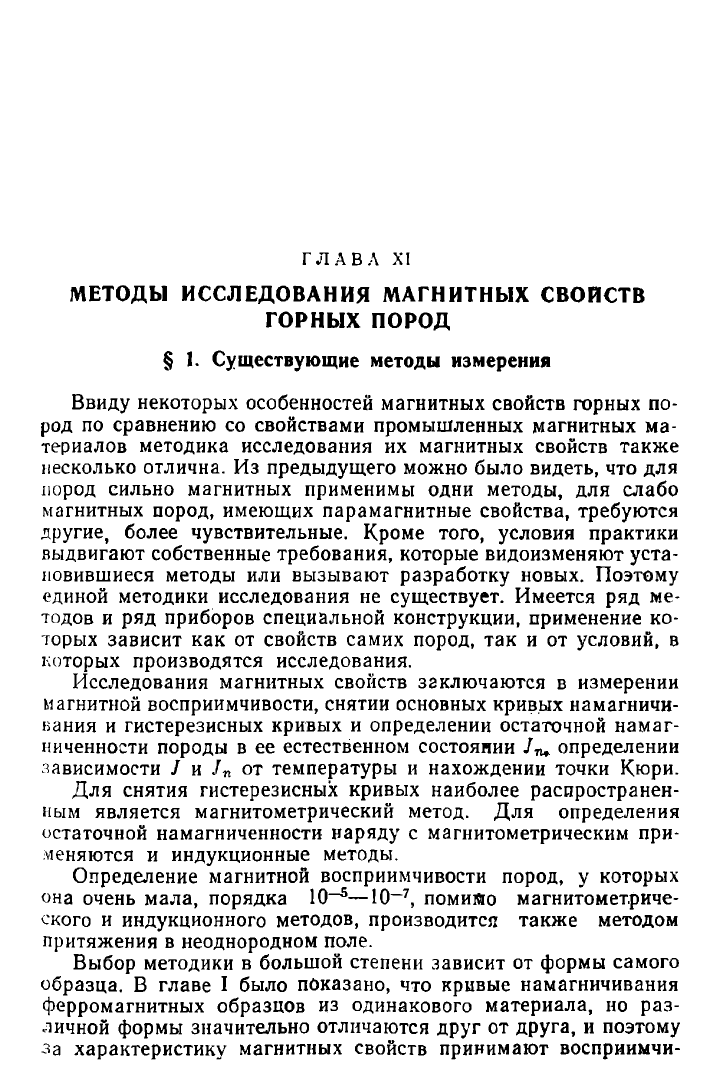

Рис. 151. Блок-схема ядерного магнитометра АЯЦМ-5.

/—датчик; 2—релейная коробка; 3—усилитель; 4—фильтр; 5, 6, 7—умножители; 8—элек-

тронный ключ; 9—табло с декадными лампами; 18—коммутатор; 11—дешифратор; 12—печа-

тающее устройство; 13—нумератор; 14—кварцевый генератор; 15—двоичная пересчетная схе-

ма:

16—блок автоматического управления; /7—контактные часы; 18—кнопка единичных изме-

рений;

19—переключатель каналов; 20—контрольный кварцевый резонатор; /—V—счетные

декады;

Я, и Я,—переключатели.

Рис. 152. Внешний вид ядерного магнитометра АЯЦМ-5.

344

Относительные методы измерения э. з. м.

(гл.

X

нуль-пункта во время полета. Это обстоятельство требует перио-

дической проверки прибора в тех пунктах, где значения элемен-

тов земного магнетизма известны в абсолютных единицах по на-

земным наблюдениям. Однако в тех районах аэромагнитной

съемки, где таких наблюдений не производилось, определение по-

правки нуль-пункта приходится производить путем интерполя-

ции, что приводит к погрешностям измерения данным аэромаг-

нитометром. Помимо этого, феррозондовые аэромагнитометры,

являясь приборами относительными, вне зависимости от сполза-

ния нуль-пункта, требуют определения значения нуль-пункта по

абсолютным значениям элементов земного магнетизма в тех или

иных точках земной поверхности.

Прибором, свободным от таких недостатков, является ядер-

ный магнитометр, который, как было показано в § 7 гл. IX, не

требует ни сличений с другими приборами, ни наблюдений в точ-

ках с известными значениями магнитного поля Земли.

Вот почему вскоре после открытия в 1953 г.'Паккардом и Ва-

рианом [132] метода свободной ядерной индукции для измерения

напряженности магнитного поля Земли фирмой Вариан в США

были начаты работы по созданию ядерного аэромагнитометра

[96],

в котором датчиком являлись бы свободно прецессирующие

в магнитном поле Земли протоны.

В Советском Союзе такие магнитометры были разработаны и

построены во Всесоюзном научно-исследовательском институте

методики и техники разведки [2] под маркой АЯАМ-6 (абсолют-

ный ядерный аэромагнитометр) и во Всесоюзном научно-иссле-

довательском институте геофизических методов разведки

(ВНИИГеофизика) [5] как приставка к аэромагнитометру

АЭМ-49.

Аэромагнитометр АЯАМ-6 является некоторым видоизмене-

нием ядерного магнитометра АЯЦМ-5. Особенностями схемы

АЯАМ-6 по сравнению с АЯЦМ-5 являются наличие обособлен-

ного предварительного усилителя, применение стандартного

кварцевого резонатора с частотой 100 кгц в генераторе форми-

рования промежутка времени и замена электронных ламп тран-

зисторами.

В § 7 гл. IX было указано, что выбор промежутка времени^

в течение которого происходит автоматический счет периодов,

позволяет сделать число этих периодов равным напряженности

магнитного поля Земли. Действительно, если промежуток вре-

мени есть τ, а измеряемая частота то число периодов:

N=fr.

Так как частота f связана с напряженностью поля Н

т

соотно-

шением f= —-Н

т

, то

Ядерные магнитометры

345

Поэтому, чтобы

N=H

T

и выражалось в гаммах, необходимо

х

выбрать равной

Ввиду того что погрешность в определении числа периодов N

таким методом может быть менее ±1 гц, а частота для Н

т

, не

превышающего 0,6 э, составляет не более 2610 гц, погрешность

определения Н

т

может доходить до 0,1%. Поэтому схемой аэро-

магнитометра предусматривается умножение частоты f в к раз,

вследствие чего погрешность в измерении Н

т

снижается также

в k раз. В этом случае τ также должна быть уменьшена в k раз.

т. е.

Коэффициент умножения в данном аэромагнитометре был

принят k = 24, поэтому, подставляя значения γ=2,67513· 10

4

,

получим

Сигналами времени в схеме служат периоды кварцевого ге-

нератора, частота которого, как указывалось, составляет 100 кгц

и соответственно этому период Ю

-5

сек. Следовательно, чтобы

получить период равным т, необходимо Ю

-5

сек умножить на

97 867, или 100 000 гц разделить на это число. Так как 97 867=7Х

X11X31X41, то в схеме предусмотрено-четыре делителя ча-

стоты с коэффициентами деления 7, 11, 31, 41.

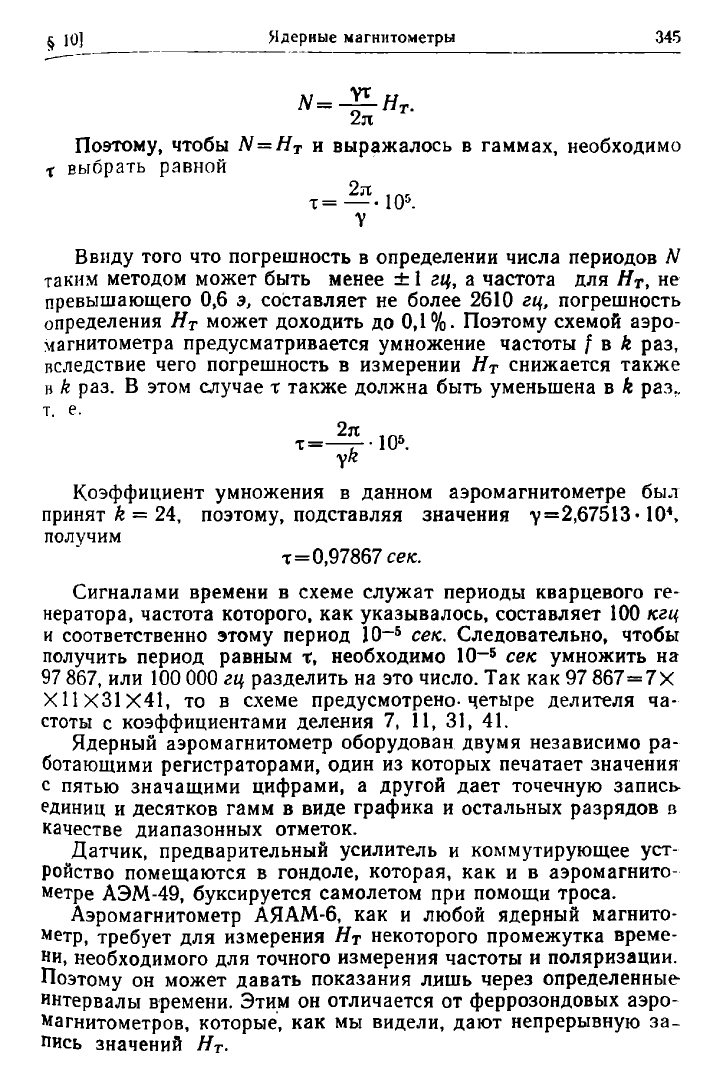

Ядерный аэромагнитометр оборудован двумя независимо ра-

ботающими регистраторами, один из которых печатает значения

с пятью значащими цифрами, а другой дает точечную запись

единиц и десятков гамм в виде графика и остальных разрядов в

качестве диапазонных отметок.

Датчик, предварительный усилитель и коммутирующее уст-

ройство помещаются в гондоле, которая, как и в аэромагнито-

метре АЭМ-49, буксируется самолетом при помощи троса.

Аэромагнитометр АЯАМ-6, как и любой ядерный магнито-

метр,

требует для измерения Н

т

некоторого промежутка време-

ни,

необходимого для точного измерения частоты и поляризации.

Поэтому он может давать показания лишь через определенные

интервалы времени. Этим он отличается от феррозондовых аэро-

магнитометров, которые, как мы видели, дают непрерывную за-

пись значений Н

т

.

346 Относительные методы измерения э. з. м. [гл. χ

Повторяемость измерений на данном приборе может быть

выбрана через 1, 2, 4, 6, 15, 30 и 60 сек по желанию наблюдателя.

Прибор работает автоматически от хронометра или от часового

механизма, а также вручную от кнопки.

Рис. 1,53. Ядерный аэромагнитометр АЯАМ-6.

Пределы измерения напряженности поля установлены от 46

до 56 тыс. гамм, верхний предел может бьпь доведен до 62 тыс.

гамм,

что позволяет производство наблюдений па территории

СССР в полосе, приблизительно ограниченной параллелями 35°

и 70°.

Точность измерения характеризуется погрешностью в ±1γ

при времени измерения в 1 сек. Внешний вид АЯАМ-6 показан на

рив.

153.

ГЛАВ Λ XI

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ

ГОРНЫХ ПОРОД

§ 1. Существующие методы измерения

Ввиду некоторых особенностей магнитных свойств горных по-

род по сравнению со свойствами промышленных магнитных ма-

териалов методика исследования их магнитных свойств также

несколько отлична. Из предыдущего можно было видеть, что для

пород сильно магнитных применимы одни методы, для слабо

магнитных пород, имеющих парамагнитные свойства, требуются

другие, более чувствительные. Кроме того, условия практики

выдвигают собственные требования, которые видоизменяют уста-

новившиеся методы или вызывают разработку новых. Поэтому

единой методики исследования не существует. Имеется ряд ме-

тодов и ряд приборов специальной конструкции, применение ко-

торых зависит как от свойств самих пород, так и от условий, в

которых производятся исследования.

Исследования магнитных свойств заключаются в измерении

магнитной восприимчивости, снятии основных кривых намагничи-

вания и гистерезисных кривых и определении остаточной намаг-

ниченности породы в ее естественном состоянии определении

зависимости / и J

n

от температуры и нахождении точки Кюри.

Для снятия гистерезисных кривых наиболее распространен-

ным является магнитометрический метод. Для определения

остаточной намагниченности наряду с магнитометрическим при-

меняются и индукционные методы.

Определение магнитной восприимчивости пород, у которых

она очень мала, порядка Ю

-5

—Ю

-7

, помийо магнитометриче-

ского и индукционного методов, производится также методом

притяжения в неоднородном поле.

Выбор методики в большой степени зависит от формы самого

образца. В главе I было показано, что кривые намагничивания

ферромагнитных образцов из одинакового материала, но раз-

личной формы значительно отличаются друг от друга, и поэтому

за характеристику магнитных свойств принимают восприимчи-

348 Методы исследования

[гл.

XI

вость или кривые намагничивания для образцов в замкнутой

магнитной цепи. Для перехода же от разомкнутой магнитной це-

пи к замкнутой необходимо знать коэффициент размагничивания

испытуемого образца N. В той же главе было указано, что коэф-

фициенты размагничивания известны только для образцов,

имеющих форму эллипсоида или цилиндра. Поэтому измерения

любым методом можно производить лишь в тех случаях, когда

магнитная восприимчивость пород не зависит от формы или же

когда породам можно придать форму цилиндра.

Затруднения, которые встречаются при обработке образцов

твердых пород для придания им правильной геометрической фор-

мы,

заставили искать особые методы измерения без учета формы

образца. Однако такие попытки не смогли заменить полностью

магнитометрического и индукционного методов измерений, ввиду

значительно большей точности их по сравнению с предлагавши-

мися методами.

§ 2. Магнитометрический метод

Принцип, на котором основан магнитометрический метод из-

мерения намагниченности, как индуктивной /

г

-, так и остаточной

J

n

,

данного образца горной пароды тот же самый, что и принцип

измерения горизонтальной составляющей методом отклонения,

описанным в § 1 гл. X, а именно: взаимодействие двух магнитов.

Один из этих магнитов — отклоняющий, — оставаясь непо-

движным, действуя на другой — отклоняемый, — вызывает

момент вращения, который уравновешивается либо моментом,

действующим со стороны горизонтальной составляющей H зем-

ного поля, либо моментом кручения нити, на которой подвешен

отклоняемый магнит. В первом гауссовом положении уравнение

равновесия, как мы видели (§ 4, гл. IX), имеет вид:

(ИЛ)

где M — магнитный момент отклоняющего магнита; R — расстоя-

ние между магнитами; ρ— коэффициент распределения, Λί' —

магнитный момент отклоняемого магнита.

Из уравнения видно, что оно дает возможность не только оп-

ределить горизонтальную составляющую, но и магнитный мо-

мент отклоняющего магнита. Действительно, пренебрегая р,

Полагая Н =

Н

0

-\-ЬН,

где #

0

— постоянная слагающая и 6Н —

переменная, при малых углах θ будем иметь

Магнитометрический метод

349

т

е. M

пропорционально углу отклонения

Θ.

Коэффициент

про-

адз

порциональности

—-—

представляет собой цену деления, кото-

рая меняется

с

изменением расстояния

R

между магнитами; обо-

значая

ее

через

ε,

получим

(11.2)

В этом

и

состоит принцип магнитометрического метода.

Уравнение

(11.2)

показывает,

что

магнитометрическим мето-

дом можно измерять лишь общий магнитный момент

Λί,

который

зависит

от

объема данного образца.

Для

определения

же

намаг-

ниченности

/

необходимо знать объем образца

v.

Если образец

намагничен однородно,

то,

разделив

M на υ,

получим истинную

намагниченность

J, в

противном случае будем иметь среднюю

намагниченность

J

m

.

Однако магнитометры,

в

которых уравновешивающим

мо-

ментом является момент, действующий

со

стороны горизонталь-

ной составляющей,

т. е. М'Нsine, в

практике измерений

не

при-

меняются.

Из

уравнения

(11.2)

видно,

что

показания такого

магнитометра будут зависеть

от

вариаций горизонтальной

со-

ставляющей

оЯ, что

вызывает необходимость одновременного

их

измерения.

При

быстрых изменениях

Н,

которые имеют место

в городских условиях, измерения

6Н

становятся мало надежны-

ми,

вследствие чего учет

их

делается невозможным.

Чтобы избежать этого, отклоняемый магнит

в

магнитометрах

заменяется системой двух жестко скрепленных магнитов, парал-

лельных между собой

и

находящихся

на

некотором расстоянии

L

друг

от

друга.

При

этом магнитные моменты этих магнитов

должны быть одинаковы

и

направлены

в

противоположные сто-

роны. Такая система получила название астатической,

так как,

будучи подвешена

на

нить,

не

имеющую кручения,

не

испытывает

никакого направляющего действия

со

стороны земного поля,

т. е.

становится

как бы

неустойчивой.

Иногда

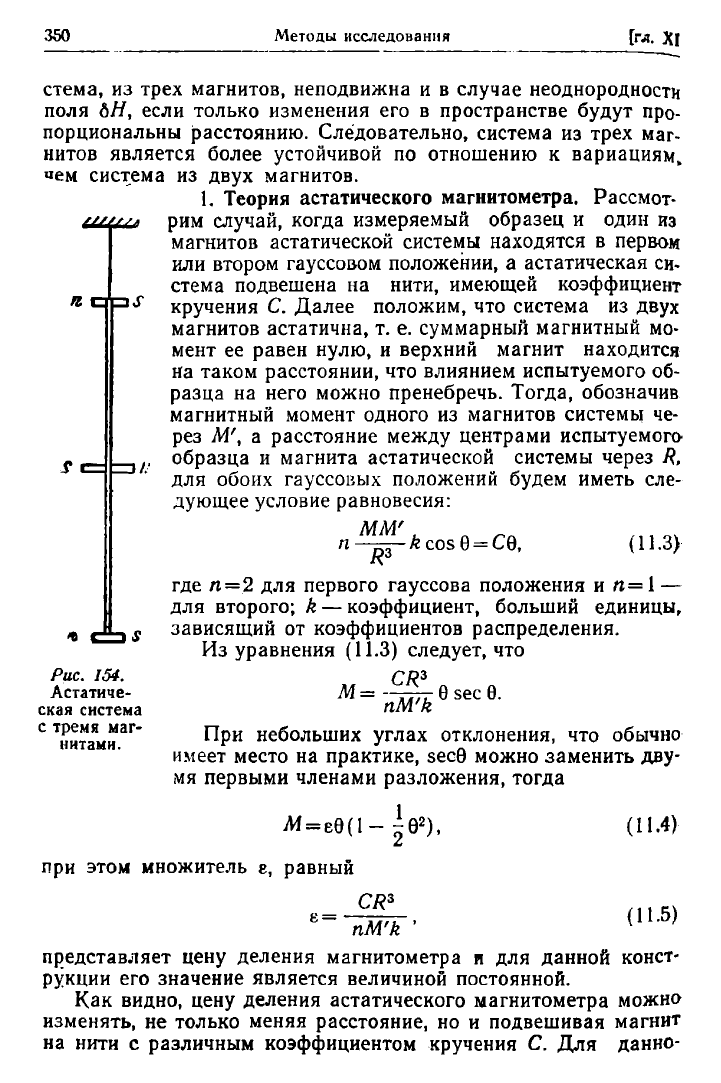

два

магнита заменяются тремя, расположенными

на

равных расстояниях

по

вертикали

(рис. 154).

Верхний

и

нижний,

с одинаковыми магнитными моментами

М',

направлены

в

одну

сторону,

а

центральный

с

двойным

2М' — в

противоположную

[146], [147].

Обе системы

не

только

не

испытывают направляющего дей-

ствия земного поля,

но при

определенных условиях

не

реагиру-

ют

и на его

изменения. Первая система

из

двух магнитов остает-

ся неподвижной, если поле вариаций

ЬН

однородно. Вторая

си-

350

Методы исследования

[м.

XI

стема,

из

трех магнитов, неподвижна

и в

случае неоднородности

поля

ô#,

если только изменения

его в

пространстве будут про-

порциональны расстоянию. Следовательно, система

из

трех

маг-

нитов является более устойчивой

по

отношению

к

вариациям»

«ем система

из

двух магнитов.

1.

Теория астатического магнитометра. Рассмот-

рим случай, когда измеряемый образец

и

один

из

магнитов астатической системы находятся

в

первом

или втором гауссовом положении,

а

астатическая

си-

стема подвешена

на

нити, имеющей коэффициент

кручения

С.

Далее положим,

что

система

из

двух

магнитов астатична,

т. е.

суммарный магнитный

мо-

мент

ее

равен нулю,

и

верхний магнит находится

на таком расстоянии,

что

влиянием испытуемого

об-

разца

на

него можно пренебречь. Тогда, обозначив

магнитный момент одного

из

магнитов системы

че-

рез

Λί', а

расстояние между центрами испытуемого

образца

и

магнита астатической системы через

R,

для обоих гауссовых положений будем иметь сле-

дующее условие равновесия:

(П.З)

где

п=2 для

первого гауссова положения

и п= \ —

для второго;

k —

коэффициент, больший единицы,

зависящий

от

коэффициентов распределения.

Из уравнения

(11.3)

следует,

что

Рис.

154.

Астатиче-

ская система

с тремя маг-

нитами.

При небольших углах отклонения,

что

обычно

имеет место

на

практике,

sec8

можно заменить дву-

мя первыми членами разложения, тогда

при этом множитель

ε,

равный

(11.4)

(11.5)

представляет цену деления магнитометра

и для

данной конст-

рукции

его

значение является величиной постоянной.

Как видно, цену деления астатического магнитометра можно

изменять,

не

только меняя расстояние,

но и

подвешивая магнит

на нити

с

различным коэффициентом кручения

С. Для

данно-