Яковлев В.В. Экологическая безопасность, оценка риска

Подождите немного. Документ загружается.

111

Значение выбранного в данном примере критерия риска будет соот-

ветствовать доле ожидаемых потерь от их максимально возможной вели-

чины.

Следовательно, постановка задачи поиска минимума L(n) адекватна

минимизации доли возможных потерь в случае аварии эшелона

или ее от-

сутствия.

Минимаксная или максиминная постановка задачи в данном случае

не рациональна, поскольку возможность перевозки контейнеров преду-

смотрена только одним видом транспорта – железнодорожным.

Принимая выражение средств в неких условных финансовых едини-

цах, положим: c = 20, c

e

= 15, S = 5000 , N = 23, w

1

= 0. 00006.

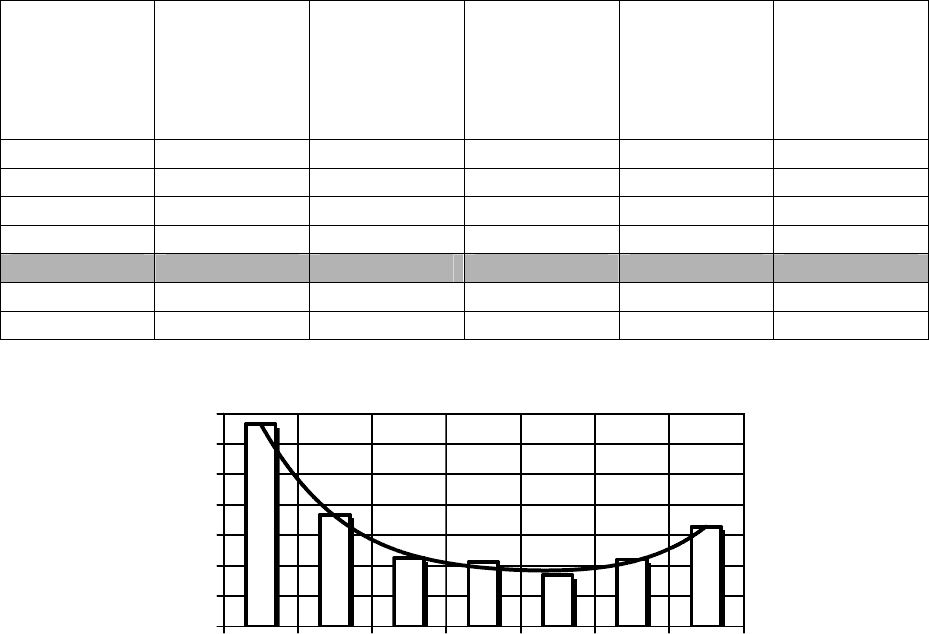

Рассчитанные значения критерия риска в зависимости от количества

контейнеров в одном эшелоне представлены в табл. 6.3.5 и на рис. 6.3.3.

Таблица 6.3.5.

Расчетные значения критерия риска, затрат на перевозку и ожидае-

мых затрат на ликвидацию последствий аварий.

Число кон-

тейнеров в

одном эше-

лоне

(n)

Число эше-

лонов

(N/n)

Вероятность

хотя бы од-

ной аварии

при пере-

возках

Показатель

риска

L(n)

Прямые за-

траты на пе-

ревозку кон-

тейнеров

Затраты на

ликвидацию

последствий

аварии

1 23 0.0013 0.000133 345 5 020

2 12 0.00072 0.0000735 180 20 040

4 6 0.00036 0.0000449 90 80 080

5 5 0.00040 0.0000425 75 125 100

8 optimum 3 0.00018 0.0000388 45 320 160

12 2 0.00012 0.0000440 30 720 240

23 1 0.00006 0.0000657 15 2 645 460

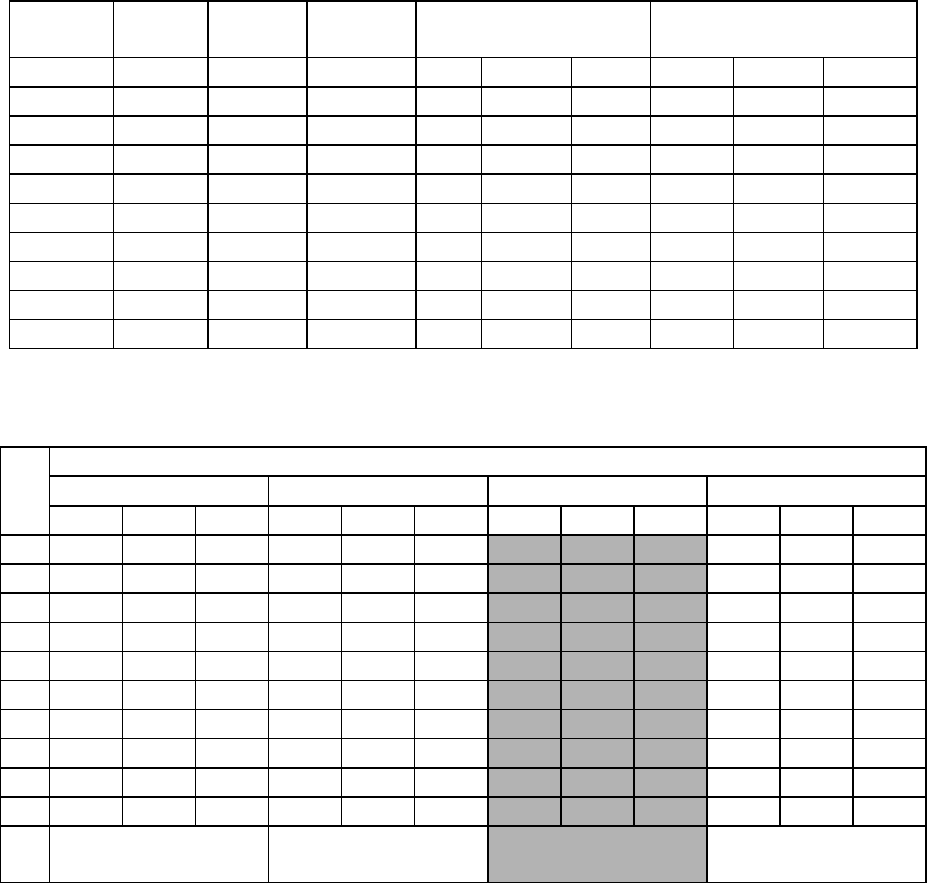

0,00000

0,00002

0,00004

0,00006

0,00008

0,00010

0,00012

0,00014

124581223

Число контейнеров в одном эшелоне

Значение критерия риска

Рис. 6.3.3. Диаграмма изменения показателя риска от числа контей-

неров в одном эшелоне.

112

Анализ данных табл. 6.3.5 и на диаграмме рис. 6.3.3 позволяет найти

минимальное значение показателя риска, которое достигается при количе-

стве контейнеров в составе одного эшелона n* = 8. Таким образом, для

решения поставленной задачи с минимальным риском необходимо для пе-

ревозки 23-х контейнеров сформировать три эшелона.

Оценивая прямые затраты на перевозку контейнеров (табл. 6.3.5),

от-

ветственное лицо невольно задумывается о возможности ее осуществления

двумя эшелонами, что позволит сэкономить за счет снижения прямых рас-

ходов 15 финансовых единиц, увеличив, при этом, в сравнении с опти-

мальным вариантом на 19 % риск понести значительные расходы в случае

аварии, когда потребуются средства на ликвидацию последствий загрязне-

ния среды в сумме 720240 единиц

. Заметим, что те же затраты в оптималь-

ном варианте перевозки контейнеров составят 320160 единиц, т. е. в случае

возникновения аварии и использования неоптимального варианта перевоз-

ки контейнеров разность затрат составит 400080 единиц.

Некоторая некорректность приведенных в табл. 6.3.5 значений явля-

ется следствием использования методов целочисленного программирова-

ния в процессе поиска экстремума целевой функции

риска.

Обобщая рассмотрение приведенных выше расчетных примеров

6.3.1, 6.3.2, следует заметить, что они представляют собой существенно

упрощенные задачи, в которых могут найти применение так называемые

статические критерии риска. При решении этих задач не учитываются

многочисленные факторы, формализовать которые невозможно. Так, на-

пример, лицо, принимающее решение, в зависимости от свойств своего

характера может

умышленно выбирать варианты действий с завышенным

или заниженным риском относительно оптимального. Однако такая свобо-

да выбора далеко не всегда мешает успешному выполнению поставлен-

ной задачи. Возможна и обратная картина, когда при выборе оптимального

(по критерию риска) варианта действий, поставленная задача не будет вы-

полнена вследствие наступления маловероятных событий.

Поэтому критерии

риска в статических постановках не всегда могут

найти практическое применение. Внимательное рассмотрение примеров

6.3.1 и 6.3.2 позволяет увидеть в них недостаточную корректность и в по-

становке. Основным недостатком статических постановок является исклю-

чение из рассмотрения аргумента времени.

В частности, в задаче о выборе рациональных условий перевозки

опасных грузов железнодорожным транспортом (примере 6.3.2) следовало

бы ввести в рассмотрение эффект накопления во времени ущерба, распи-

сание движения эшелонов, развитие во времени процессов негативного

воздействия на окружающую среду и последовательность мер, предприни-

маемых для ликвидации последствий аварии.

113

Названные недостатки статических постановок задач оценки риска

вызывают потребность в рассмотрении отличительных особенностей

оценки показателей риска в динамических постановках.

Рассмотрим еще один пример. Из основ математического програм-

мирования выберем достаточно популярную «транспортную задачу», ре-

шение которой в детерминированной постановке хорошо известно, но на

основе использования критериев риска при наличии неопределенности в

процессе доставки или в спросе изделий – решений не встречается.

Пример 6.3.3.

Транспортная задача.

Рассмотрим классическую задачу математического программирова-

ния, подробно исследованную в детерминистической постановке многими

авторами, в частности, Г. Вагнером [8], У. Чечменом [9], Е. Вентцель [8].

Допустим, что имеется I поставщиков дорогостоящих изделий, в ко-

торых нуждаются N потребителей. Стоимость перевозки x

in

изделий от i-

го поставщика n-му потребителю оценивается значением функции F

in

(x

in

).

Все изделия одинаковы по типу и стоимости. Изделия могут перевозиться

только автомобильным транспортом и только по одному изделию в маши-

не. Общий спрос Q на изделия в точности равен их суммарному запасу D

у всех поставщиков.

Задача состоит в выборе такого плана перевозок, для которого общая

стоимость транспортировки всех изделий

будет минимальной.

Обозначим через c(x) суммарную стоимость планируемой операции,

тогда задача сводится к выбору такого вектора x

in

*, для которого:

{}

)(min)(

*

in

x

in

xcxc =

(6.3.4)

где:

∑

∑

=

n

inin

i

in

xFxc )()(

(6.3.5)

0≥

in

x

(6.3.6)

Ii .......,2,1,0=

(4.3.7)

Nn .......,2,1,0=

(6.3.8)

∑

=

n

iin

Dx

, (достаточность изделий на i-м складе) (6.3.9)

∑

=

i

nin

Qx

, ( удовлетворение спроса n-го потребителя) (6.3.10)

Функция стоимости перевозки x

in

изделий от i-го поставщика n-му

потребителю имеет вид:

ininininininin

CxBxAxF +⋅+⋅=

2

)(

(6.3.11)

где: A

in

, B

in

, C

in

, - соответствующие значения коэффициентов.

114

Стоимость поставки n-му потребителю x

n

изделий зависит не только

от условий перевозки (6.3.1), но и от степени удовлетворения спроса:

∑

−⋅+=

i

nnnininnn

QxkxFxF ,)()()(

2

(6.3.12)

где: k

n

- коэффициент штрафа, определяющий издержки за недопо-

ставку или излишнюю поставку n-му потребителю одного изделия.

Сформулированная задача отличается от постановок, приведенных

в рассмотренных ранее примерах, целочисленностью аргумента целевой

функции, в роли которого выступает количество x

in

изделий, включае-

мых в план перевозок, а также неявной зависимостью процесса от времени.

В рассматриваемой постановке распределение изделий между потребите-

лями можно трактовать как функциональную зависимость стоимости пере-

возок от времени, т. е. зависимость переменных от индекса n в данном

случае адекватна их зависимости от времени, что должно исключить со-

мнения

в необходимости решения транспортной задачи именно в динами-

ческой постановке.

Кроме того, рассматривается вариант дискретного изменения фазо-

вых координат системы, что приводит к необходимости использования ко-

нечно-разностных, а не дифференциальных уравнений в модели, отра-

жающей закон изменения состояния системы.

В постановке (6.3.4)...(6.3.12) транспортная задача имеет стандарт-

ные методы решения. Приблизим поставленную

задачу к реальности и до-

пустим, что спрос на изделия известен компании лишь приближенно, с

достоверностью w

n

по каждому n-му потребителю.

Если руководство компании принимает отличное от оптимального

решение при полной уверенности в достоверности спрогнозированного

спроса, то компании представляются конкретные точные расчеты издер-

жек и ни о каком риске не может быть речи. В том случае, когда значения

w

n

отличны от единицы, руководство компании не имеет оснований для

полной уверенности в совпадении предложенного расчетного варианта по-

ставок изделий с реальным, определяемым сложившимися обстоятельст-

вами по формированию спроса.

В этом случае руководство компании запрашивает несколько вари-

антов решения задачи и производит оценку риска принимаемого решения.

В качестве целевой функции риска

можно рассматривать ожидаемую

долю потерянных средств в плановом варианте, отличном от оптимально-

го:

()

[]

)(

)()(1

)(

nn

nnnnn

nn

xF

QFxFW

xL

−

⋅−

=

(6.3.13)

∑

=

=

I

i

inn

xx

0

(6.3.14)

115

Конкретизируем пример числовыми данными.

Будем рассматривать два склада с индексами i=0, i=1.

Запасы изделий на этих складах соответственно равны D

0

=100,

D

1

=80.

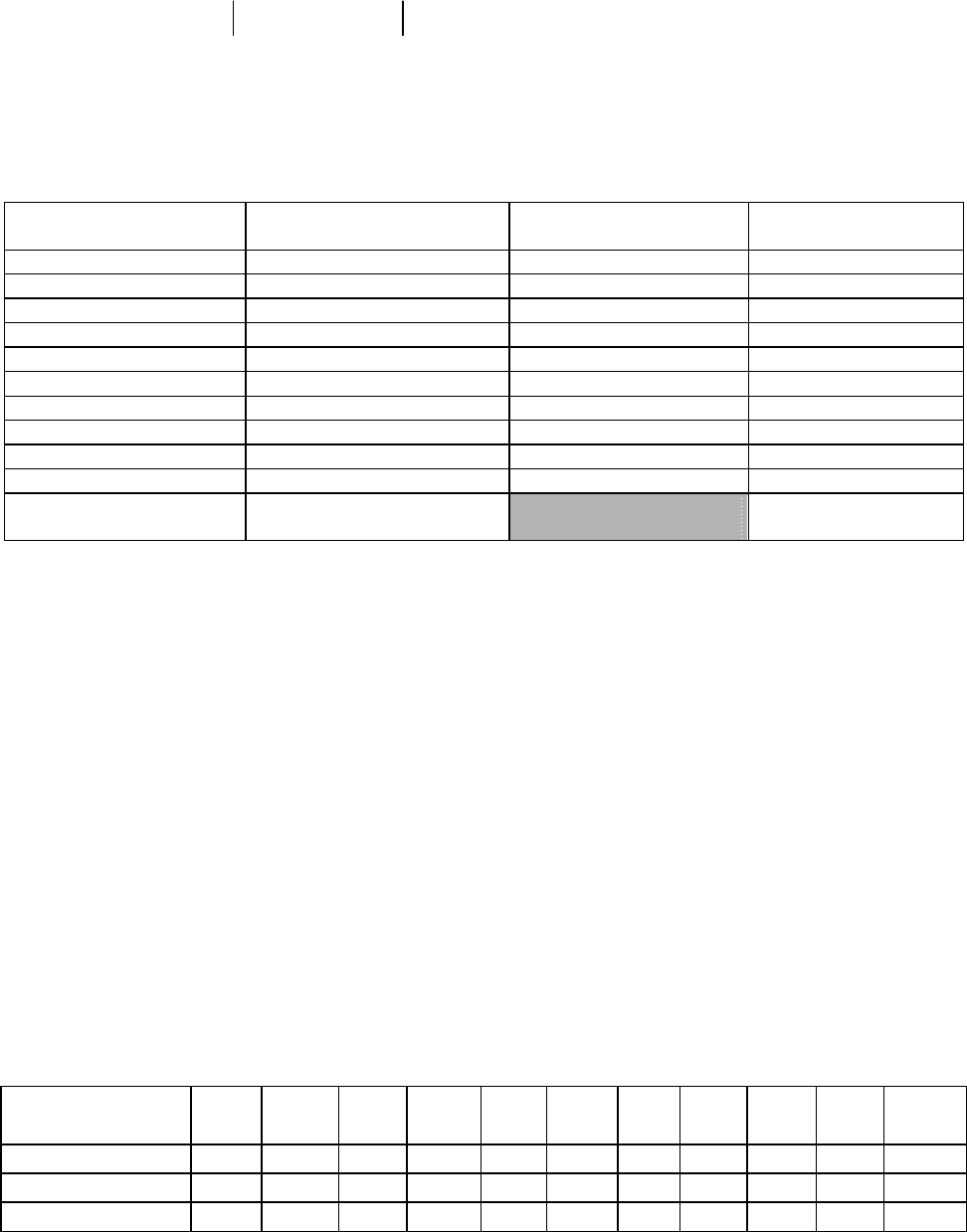

Значения остальных величин приведены в табл. 6.3.6.

Результаты решения транспортной задачи в стохастической поста-

новке представлены в табл. 6.3.7, где кроме оптимального варианта (вари-

ант 3) приведены результаты расчета еще трех вариантов возможного осу-

ществления перевозок в условиях недостаточной информации о спросе.

В нижней части табл. 6.3.7 приведены значения суммарных затрат

c(x) на перевозки изделий

.

Таблица 6.3.6.

Исходные данные транспортной задачи.

Индекс

N

Спрос

Q

n

Достов

w

n

Штраф

K

n

Поставщик i = 0

A

n

B

n

C

n

Поставщик i = 1

A

n

B

n

C

n

0 10 0.9 2 1.0 0.0 0 3.1 0.0 2

1 25 0.8 3 2.0 0.0 1 4.1 0.0 0

2 45 0.9 2 3.0 0.01 0 2.1 0.0 0

3 15 0.7 4 1.5 0.0 0 1.1 0.1 0

4 5 0.6 5 2.5 0.0 0 2.6 0.0 0

5 15 0.5 2 5.0 -0.01 10 3.0 0.0 0

6 20 0.9 6 3.0 0.0 0 1.0 0.2 5

7 15 0.7 2 6.0 0.0 0 2.0 0.0 0

8 10 0.6 7 6.0 -0.05 8 2.0 0.0 0

9 20 0.5 3 6.0 0.0 0 5.0 0.01 0

Таблица 6.3.7.

Результаты расчетов поставок изделий x

in

и значений L

n

.

Количество изделий x

in

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

n

I=0 i=1 L

n

i=0 i=1 L

n

i=0 i=1 L

n

i=0 i=1 L

n

0 10 0 .000 10 0 .000

8 1 .033

10 1 .041

1 23 0 .027 23 0 .027

25 0 .000

30 0 .125

2 5 38 .003 5 38 .003

5 38 .004

0 40 .026

3 10 0 .241 10 0 .241

12 0 .175

10 3 .108

4 3 0 .218 3 0 .218

3 0 .218

6 0 .150

5 0 18 .187 0 18 .187

0 17 .118

0 10 .218

6 25 12 .097 21 1 .035

21 0 .013

20 1 .017

7 0 10 .171 0 11 .133

0 12 .085

4 16 .215

8 2 2 .370 2 12 .349

2 12 .348

0 8 .218

9 22 0 .083 26 0 .272

24 0 .187

20 1 .031

c (x) = 2731 c (x) = =953.5

c (x) = 768.4

optimum

c (x) = 772.5

116

Рассмотрим модули разностей значений целевой функции для опти-

мального варианта и для рассматриваемых вариантов, приведенные в табл.

6.3.7. Значение модуля разностей вычислялось следующим образом:

)()(mod

3

xLxLD

ninin

−=

(6.3.15)

где i - номер рассматриваемого варианта решения, i = 3 соответству-

ет оптимальному варианту решения (табл. 6.3.7).

Таблица 6.3.8.

Величины модулей отклонений значений целевой функции для раз-

личных вариантов решения транспортной задачи.

Индекс n

потребителя

Модуль

D

1n

Модуль

D

2n

Модуль

D

4n

0 0.033 0.033 0.008

1 0.027 0.027 0.125

2 0.001 0.001 0.022

3 0.066 0.066 0.067

4 0.000 0.000 0.068

5 0.069 0.069 0.100

6 0.084 0.022 0.004

7 0.086 0.048 0.130

8 0.022 0.000 0.130

9 0.104 0.085 0.156

in

n

Dmodmax

0.104

0.085

(min)

0.156

Воспользуемся апробированном в предыдущих примерах правилом

выбора максимального значения приведенных в табл. 6.3.8 величин и убе-

димся, что компания, в случае нежелания согласиться с оптимальным ре-

шением и опираясь на минимаксную оценку риска, выберет для реализа-

ции план перевозок по варианту 2 (см. табл. 6.3.7).

В этом случае, отказавшись от оптимального варианта и

выбрав ука-

занный план перевозок, компания теряет в стоимости всей операции:

935.5 - 768.4 = 185.1 условных финансовых единиц,

между тем как при реализации варианта 4 эти потери могли составить:

772.5 - 768.1 = 4.4 условных финансовых единиц, правда, с неболь-

шим превышением в значении показателя риска.

Удовлетворяя исследовательское любопытство, приведем оптималь-

ное решение транспортной задачи в детерминистической постановке, т. е

.

при тех же исходных данных, но для w

n

= 1, n = 0,1,2,....,N.

Таблица 6.3.9.

Детерминистический вариант оптимального решения задачи.

Потребитель n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

∑

n

Поставщик i=0 10 25 5 15 5 0 20 0 0 20 100

Поставщик i=1 0 0 40 0 0 15 0 15 10 0 80

Спрос Q 10 25 45 15 5 15 20 15 10 20 180

117

Стоимость осуществления перевозок изделий по варианту, представ-

ленному в табл. 6.3.9, составляет 470.25 условных финансовых единиц,

что, естественно, меньше значения затрат при наличии неопределенности в

спросе изделий.

Предложенный выше подход к оценке риска был построен на срав-

нении риска, связанного с решением принятия оптимального варианта раз-

вития систем, и риска, определяемого волевым решением

принятия про-

граммы, отличной от оптимального варианта.

На практике зачастую возникает задача сравнения различных пред-

ложений или различных программ, ни одна из которых не претендует на

роль оптимальной.

Предположим, что поставлена задача сравнения риска нескольких

(всего I) вариантов динамических программ, определяющих условия функ-

ционирования однотипных систем в одинаковых исходных условиях. Опи

-

раясь на разработанный аппарат, можно рассчитать для каждого i ∈ I

функцию L

i

(t) изменения показателя риска во времени на рассматривае-

мом интервале t ∈ [0 , T], которая в динамической постановке задачи не-

сколько преломляет свое смысловое содержание.

Возникает задача сравнения функций критериев риска. Как известно,

сама по себе задача сравнения функций далеко нетривиальна и могут най-

ти применение различные варианты сравнения. Например:

- по минимуму средних значений

функции риска

∫

=

T

ii

dttL

T

r

0

)(

1

min

(6.3.16)

- по минимуму максимального или минимального на интервале [0, T] зна-

чения функции риска

)(maxmin tLr

i

t

i

i

=

(6.3.17)

)(minmin tLr

i

ti

i

=

(6.3.18)

Остановимся на следующем предложении. Поскольку в задаче рас-

сматривается конечный ряд программ, то представляется возможным по-

строить функцию F(t) в гипотетическом предположении, что в любой мо-

мент времени t реализована программа с минимальным значением показа-

теля риска:

)(min)( tLtF

i

i

=

(6.3.19)

Таким образом, F(t) представляет собой огибающую минимальных

значений функций риска среди рассматриваемых. Добиться меньших зна-

чений показателя риска без изменения условий задачи не представляется

возможным.

118

Далее построим функцию P

i

(t) отклонений значений целевых функ-

ций показателей риска каждой из рассматриваемых задач от значений

функции F(t), принятой за наилучшую:

)()()( tFtLtP

ii

−

=

(6.3.20)

Значения функции (6.3.20) могут претендовать на роль критерия в

задаче сравнения риска при выборе решения в условиях динамического

развития систем.

Какую характеристику функции P

i

(t) выбрать в качестве скалярного

показателя сравнительной оценки (среднее значение, минимальное или

максимальное) предстоит решать в каждом конкретном случае отдельно и

общие рекомендации здесь будут излишними.

119

7. Принятие решений в условиях неопределенности

на основе теории игр.

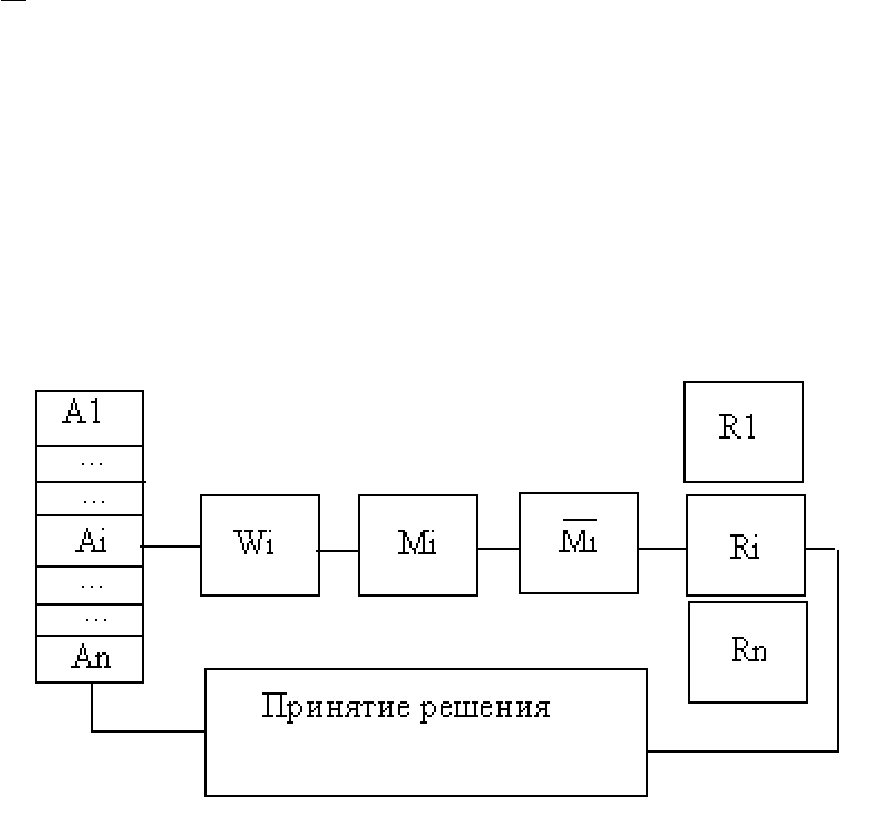

Процесс принятия решения по обеспечению безопасности или сни-

жению последствий аварийной ситуации, как правило, сводится к следую-

щему алгоритму (рис. 7.1).

Анализируются условия размещения или эксплуатации объекта, вы-

бираются предполагаемые события А

1

, А

2

,…А

i

,…, А

n

, для каждого из ко-

торых производится оценка вероятности его реализации W

i

, а также рас-

считывается размерное или безразмерное значение ожидаемого ущерба (М,

М

). Используя значение вероятности возникновения рассматриваемой си-

туации и значение ожидаемого ущерба, производится оценка риска R

1

,

R

2

,…, R

i

,…, R

n.

Эти значения риска используются в качестве критериев

для принятия решений о привлечении необходимых сил и средств для

снижения негативных последствий в каждой из рассматриваемых ситуа-

ций.

Задача настоящего раздела состоит в ознакомлении с основами тео-

рии игр, как основного аппарата, позволяющего принимать решения в ус-

ловиях неопределенности.

Рис. 7.1. Роль риска в процессе принятия решений.

120

Фрагменты общей теории игр.

При оценке риска приходится сталкиваться с задачами принятия ре-

шений в условиях неопределенности. Решениям таких задач посвящена, в

частности, теория игр.

Rapoport: «…Значение этой теории заключается в том, что она по-

рвала со сложившимися представлениями, в рамках которых не удавалось

объяснить определенные аспекты поведения человека. Эта теория

сформу-

лировала новые принципы, по-видимому, адекватно отражающие «сущ-

ность» такого поведения. Вместе с тем приходится признать, что аппарат

теории игр пока что недостаточно эффективен и тонок, чтобы справиться с

реальными задачами, для решения которых он создан».

Основными достоинствами теории игр являются, пожалуй, выделе-

ние в качестве основного предмета исследования

природы рассуждений о

логике событий, связанных с противоречивыми интересами.

Rapoport: «…В течение 15 лет развития теории игр получены важные

результаты, однако они не имеют существенного значения для прикладных

исследований реального поведения человека в процессе принятия реше-

ний».

Ситуации, в которых стороны преследуют различные цели и их дей-

ствия зависят от выбора решения

противоположной стороны, называются

конфликтными ситуациями, т.е. действия (решения) принимаются с уче-

том сознательного противодействия разумного противника.

Теория игр представляет собой математическую теорию конфликт-

ных ситуаций.

Чтобы сделать возможным математический анализ ситуации, необ-

ходимо построить ее модель.

Перед лицами, занимающимися построением моделей, возникают

две противоречивые цели:

− с одной стороны, нужно

разработать модель, на которой

проще всего получать решения задачи,

− с другой стороны - обеспечить максимально возможную

адекватность модели реальному процессу, (точность модели).

Необходимо, кроме того, не опускать из виду и характер математи-

ческой модели, поскольку руководитель должен понимать модель и иметь

возможность пользоваться разработанной моделью. Следовательно, при

построении модели желательно

упростить представление действительно-

сти, не упустив существенным образом точность.

Достижение компромисса в процессе построения модели достигается

не просто. При наличии опыта можно развить хорошую интуицию, приоб-

рести практические навыки.

Реальный процесс при моделировании можно упростить следующи-

ми методами: