Воробьёв И.Н. Тактика - искусство боя

Подождите немного. Документ загружается.

800

носились удары противорадиолокационными ракетами и авиабомбами по

РЛС, позициям ЗРК и аэродромам истребительной авиации и только после

этого переходила на поддержку действий сухопутных войск. По ЗРК наноси-

лись удары с одновременным созданием радиопомех и действиями отвле-

кающих групп пилотируемых и беспилотных самолетов. Во время нанесения

ударов одновременно с радиоэлектронными помехами применялись тепловые

ложные цели - ловушки с самолетов и вертолетов. Авиация, действуя в эше-

лонированных и рассредоточенных боевых порядках, наносила удары по РЛС

в целях затруднения радиолокационного обнаружения ударных групп самоле-

тов на дальних подступах к объектам. Для достижения внезапности нанесе-

ния удара и снижения эффективности огня зенитных средств полеты совер-

шались на малых и предельно малых высотах (20-25 м).

Примерно по аналогичной схеме проводилась РЭБ в операции "Буря в

пустыне". Перед началом активных военных действий командование МНС с

помощью космической и других видов разведки в течение длительного вре-

мени тщательно изучало систему управления группировки иракской армии в

оперативных и тактических звеньях управления, позиционные районы и

стартовые позиции ЗРВ, устанавливались частотные параметры РЛС развед-

ки, обнаружения и сопровождения, средств связи и управления. Это позволи-

ло уже в первом массированном авиационном ударе подвергнуть воздейст-

вию до 70% пунктов управления и радиоэлектронных объектов иракцев, из

которых 1/3 были уничтожены.

РЭБ носила активно наступательный характер. Она осуществлялась

применением разнотипных средств радиоэлектронного подавления различ-

ными способами: постановкой активных и пассивных помех, поражением ра-

диоэлектронных объектов, радиодезинформацией, радиообманом, психологи-

ческим воздействием на операторов РЛС противника. С началом наступления

в течение 6 часов создавались массированные помехи РЭС тактического зве-

на противника. Во время радиомолчания создавались заградительные радио-

801

помехи с соблюдением мер радиомаскировки и электронномагнитной совмес-

тимости. Создание активных помех продолжалось в ходе всего наступления.

В оперативном звене задачи РЭБ решались тактической и армейской

авиацией на глубину 30-200 км. Перед системой ПЛСС ставилась цель распо-

знать, определить местоположение наземных РЛС и наводить на них самоле-

ты и высокоточное оружие. Внедрение этих систем обеспечивало реализацию

концепции "выстрел - поражение". Точность наведения оружия составляла

порядка 30-50 м, а время перехвата излучений РЭС до определения их место-

положения - несколько секунд. Всего для выработки команд на наведение

оружия затрачивалось 1-2 минуты.

В тактическом звене решение задач РЭБ на глубину 30-40 км возлага-

лось на наземные комплекты частей разведки и РЭБ сухопутных войск. Они

вели разведку техническая средствами, нарушали систему управления вой-

сками и оружием, осуществляли радиодезинформацию. С началом наступле-

ния радиоэлектронное подавление направлялось на введение в заблуждение

радиоэлектронную разведку противника и на нарушение радиосвязи в звене

дивизия - бригада и управления огнем. При сближении с противником стави-

лась задача обнаружить и определить местоположение радиостанций, рабо-

тающих в основных сетях управления и командные пункты противника.

В ходе операции "Буря в пустыне" применялись эффективных спосо-

бы радиоэлектронного подавления, основным из которых являлся сосредото-

ченно - массированный. Характерным для него являлось одновременный

ввод в действие основной массы сил и средств МНС на всем фронте боевых

действий и на всю глубину расположения противника. В результате его про-

ведения достигалось одновременное подавление на определенный период

всех важнейших систем и средств радиосвязи, радиолокации и радионавига-

ции противника. Наряду с сосредоточенно - массированным применялся так-

же избирательный способ. Он осуществлялся в тех случаях, когда не удава-

лось полностью вскрыть характер действий противника, а количество сил и

802

средств РЭБ было ограниченным. Но чаще всего в ходе боевых действий

применялся комбинированный способ, обеспечивавший массированное при-

менение главных сил и средств РЭБ на важнейшем направлении и избира-

тельное (выборочное) использование средств разведки и помех на второсте-

пенных участках.

Характерно, что для обеспечения боевых действий ВВС США для

срыва (дезорганизации) управления войсками ПВО иракской армии и сниже-

ния эффективности огневого воздействия зенитного оружия. Кроме сил и

средств наземных частей РЭБ, широко применялись бортовые комплексы ин-

дивидуальной защиты самолетов и вертолетов, средства разведки и помех,

устанавливаемые на специальных самолетах, а также комплексы их группо-

вой защиты. Аппаратура РЭП каждого из средств воздушного нападения

функционально объединялась в бортовой комплекс, состоящий из аппаратуры

радиоэлектронной разведки и средств постановки активных и пассивных по-

мех.

Обращает на себя внимание большое разнообразие средств и способов

постановки активных помех. По месту установки источники активных помех

были: самолетные, вертолетные, монтируемые на ДПЛА. Особое место зани-

мали забрасываемые источники помех - одноразовые микроминиатюрные

УКВ передатчики с мощностью от 5 до 75 Вт, действовавшие ограниченное

время. По эффекту воздействия на РЛС активные помехи подразделялись: на

маскирующие, имитирующие и комбинированные, а в зависимости от точно-

сти воздействия на основные параметры их сигналов - на заградительные,

прицельные и скользящие.

Пассивные помехи использовалась как в радио-, так и в оптическом

диапазоне. В радиодиапазоне они применялись для нарушения нормальной

работы средств активной радиолокации. По эффекту воздействия они подраз-

делялись на маскирующие и имитирующие. Маскирующие пассивные поме-

хи создавалась с помощью дипольных отражателей, которые выбрасывались

803

с самолетов и дистанционно пилотируемых аппаратов. Пассивные имити-

рующие помехи радиодиапазона создавались радиосигналами, отраженными

от ложных целей (радиоловушками). Из пассивных помех оптического диапа-

зона наибольшее распространение получили помехи ИК-диапазона и ложные

тепловые цели (ИК-ловушки).

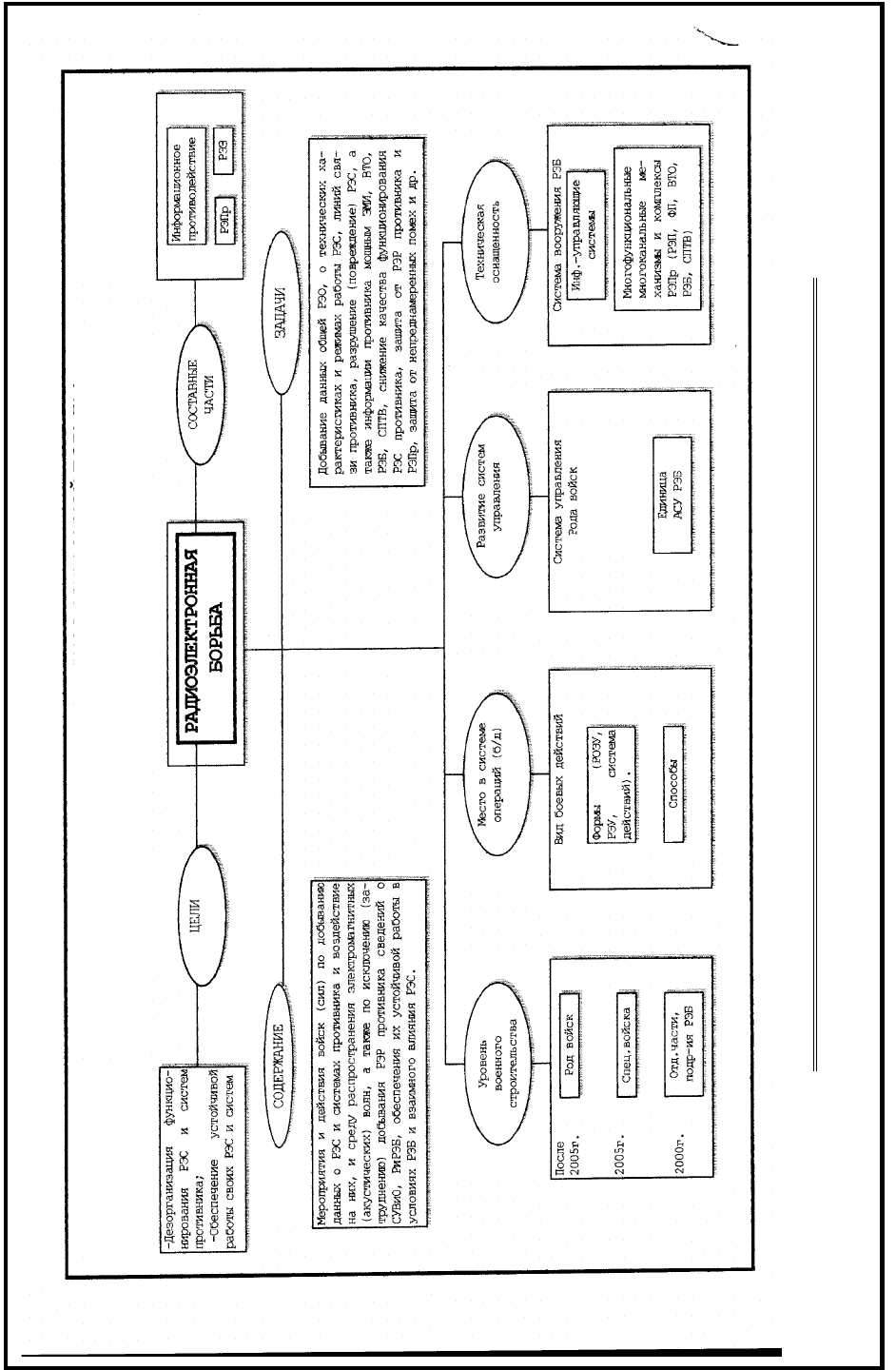

По данным зарубежной печати, в последнее время разрабатывается

широкомасштабная программа перспектив развития радиоэлектронной борь-

бы (рис. 9.9), где значительное внимание уделяется разработке таких эффек-

тивных средств, как комплексные автоматизированные системы, включаю-

щие средства радиоэлектронной разведки и помех, адаптивные системы, са-

моприпосабливающихся к изменениям параметров подавляемого радиоэлек-

тронного средства противника, освоение передатчиков помех одноразового

применения; использование беспилотных самолетов в качестве носителей

средств РЭБ; развитие противорадиолокационных управляемых ракет; изы-

скание путей и методов эффективного противодействия инфракрасным, оп-

тическим и лазерным системам управления оружием. Весьма перспективны-

ми считаются беспилотные самолеты РЭБ. По сравнению с боевыми самоле-

тами они примерно в 10 раз дешевле и для управления ими требуется более

простая аппаратура. Один такой самолет может нести около 150 кг противо-

радиолокационных отражателей и по одному передатчику активных или де-

зинформирующих помех. Для увеличения масштабов ведения РЭБ планиру-

ется также использование космических аппаратов.

Таким образом, на основании анализа опыта локальных войн и воору-

женных конфликтов можно сделать вывод, что роль РЭБ в общей системе

боевых действий неуклонно возрастает. Отмечается стремление применять

нетрадиционные, а значит, неожиданные для противоборствующей стороны

приемы использования сил и средств РЭБ, изыскивать все новые формы и

способы ее ведения. Перед военной теорией ставится задача изыскивать но-

вые оперативные и технические пути надежного завоевания господства в

804

Рис. 9.9. Перспективы развития радиоэлектронной борьбы

805

эфире, разрабатывать тактику ведения электронных боев и операций в соче-

тании с применением других родов войск и видов вооруженных сил; нау-

читься искусству боевого применения сил и средств РЭБ, повышать их го-

товность и возможности. Вывод следует сделать однозначный - без дезорга-

низации управления войсками и оружием противника, защиты своих средств

управления невозможно решение задач в современном бою.

9.6 Тактическая маскировка

Среди видов боевого обеспечения важное место занимает маскировка.

Она представляет собой комплекс мероприятий по введению противника в

заблуждение относительно наличия, расположения подразделений, их боево-

го состава и действий, мест нахождения, назначения и состояния объектов.

Маскировка способствует достижению внезапности, сохранению боеспособ-

ности подразделений, повышению их защищенности и живучести. Она дос-

тигается путем скрытия, демонстративных действий, имитации и дезинфор-

мации.

Боевой опыт показывает, что осуществление маскировочных меро-

приятий требует немалого искусства от командиров, штабов и войск. В пер-

вые месяцы Великой Отечественной войны в этой области было много суще-

ственных недостатков. В директиве начальника Генерального штаба от 5 сен-

тября 1941 г. отмечалось, что в частях и соединениях не соблюдаются эле-

ментарные правила маскировки: окопы и другие сооружения маскируются

несвоевременно и в основном лишь от наземного наблюдения противника,

материальная часть окрашивается краской, резко отличающейся от фона ме-

стности, табельное маскировочное имущество используется неумело, а под-

час и не по назначению

1

. Причиной этого, как отмечалось в указанной дирек-

тиве и других документах, являлась слабая обученность войск. Командиры и

штабы зачастую рассматривали маскировку как второстепенное дело, не уде-

1

Инженерные войска Советской Армии 1918-1945. М., Воениздат. 1985, с.369, 370.

806

ляли должного внимания ее планированию и проведению. В решениях на

оборону обычно отсутствовал маскировочный замысел, не предусматрива-

лось оборудование ложных объектов и сооружений

1

.

В ходе последующих боевых действий эти недостатки были устране-

ны. Организуя бой, командир определял порядок осуществления маскировки

с учетом замысла предстоящих действий, возможностей разведки противни-

ка. В указаниях по выполнению маскировочных мероприятий обычно отра-

жались такие вопросы: каким способом следует достигать скрытности дейст-

вий подразделений, как укрывать личный состав, боевую технику и транс-

порт, как использовать естественные маски, условия ограниченной видимо-

сти, применять табельные средства и местные материалы, как поддерживать

маскировочную дисциплину, в какой последовательности и в какие сроки

следует выполнять маскировочные мероприятия.

Особое внимание уделялось созданию ложных объектов и проведению

демонстративных действий. Так, в июле 1942 г. южнее Юхнова в 6-7 км от

переднего края оборудовались ложные районы обороны танковых подразде-

лений и частей. В семи районах было установлено 160 макетов техники (в

том числе 120 макетов танков и танковых башен), построено 8 пулеметных

дзотов, 33 окопа на стрелковое отделение, 2,5 км проволочной сети в три ко-

ла, проложено 30 км следов танков. Эти ложные районы 12 раз подвергались

артиллерийскому обстрелу

2

.

Маскировочные мероприятия весьма трудоемки. Проще отрыть окоп,

чем скрыть его расположение. Боевая практика показала, что нельзя осущест-

влять маскировку кое-как. Должные результаты достигаются лишь тогда, ко-

гда она проводится целеустремленно, отличается активностью, разнообрази-

ем, непрерывностью, убедительностью и правдоподобием, применяется ком-

плексно с учетом возможностей как наземной, так и воздушной разведки

1

Инженерные войска Советской Армии 1918-1945. М., Воениздат. 1985, -С.102.

2

Бекетов А.А. и др. Маскировка действий подразделений сухопутных войск. М.: Воениздат. 1976,

с.102.

807

противника. Вот один из примеров проведения широкомасштабных маскиро-

вочных мероприятий. При подготовке Ржевско-Сычевской операции (июль-

август 1942 г.) на левом крыле Западного фронта имитировалось создание

сильной ударной группировки войск с тем, чтобы скрыть подготовку наступ-

ления на правом крыле - на Ржевском направлении. Для показа ложного со-

средоточения войск команды маскировщиков имитировали движение танко-

вых и мотострелковых колонн в районы ложного сосредоточения и нахожде-

ния там войск.

В течение ночи они расставляли на указанных маршрутах макеты тан-

ков и автомобилей. Такая импровизированная колонна двигалась до тех пор,

пока ее не обнаружила вражеская авиация. После этого материальная часть

перебрасывалась на новые маршруты и участки. Чтобы привлечь внимание

воздушной разведки противника к ложным районам, маскировщики имити-

ровали их жизнедеятельность. С помощью приданных танков и автомобилей

они буксировали макеты боевых машин, оставляя на грунте следы гусениц и

колес, разводили ночью костры. При налетах авиации, сопровождавшихся

бомбежкой, дежурные команды бутылками с горючей смесью имитировали

взрывы и пожары в местах расположения макетов военной техники, открыва-

ли ружейно-пулеметный огонь по снижающимся самолетам. Результаты не

замедлила оказаться. Противник 17 раз бомбил ложные районы, сбросив 134

бомбы, многократно обстреливал их пулеметным огнем, пытаясь рассеять и

подавить сосредоточивающиеся войска. И что особенно - важно, он перебро-

сил на это направление дополнительно две дивизии

1

. Успех этих маскировоч-

ных мероприятий обусловливался тем, что они проводились со всей тщатель-

ностью, ложные сооружения создавались одновременно с основными.

Особенно высокое искусство советское командование проявило в

осуществлении маскировки при подготовке и ведении оборонительного сра-

жения под Курском. В своих указаниях командующие войсками Центрально-

1

Инженерные войска Советской Армии 1918-1945. М., Воениздат. 1985, с.396, 397.

808

го и Воронежского фронтов отмечали, что при создании обороны надо свести

к минимуму демаскирущие признаки. При инженерном оборудовании опор-

ных пунктов подразделений и огневых позиций артиллерии следует обеспе-

чить скрытное расположение боевой техники на позициях, не дать противни-

ку возможности раскрыть систему траншей, заграждений, путей маневра,

подвоза, эвакуации и т.п.

Успешному решений задач маскировки способствовало то, что ею за-

нимались все инстанции и все рода войск. Велась она непрерывно с момента

перехода соединений к обороне. Введение противника в заблуждение дости-

галось использованием скрывающих свойств местности, ночи и других усло-

вий ограниченной видимости при выполнении инженерных работ. Позиции

для стрелков, танков, орудий и других огневых средств выбирались по воз-

можности на опушке леса, в роще, кустарнике, на окраине населенных пунк-

тов и в других местах, облегчавших скрытие техники и сооружений.

Особенно сложную задачу представляло скрытие позиций танков. Для

этого применялось окрашивание техники, маскировались не только основ-

ные, но и запасные окопы для танков. При расположении на открытой месте

позиции танковых подразделений маскировались под запасные позиции для

стрелков. В этом случае окопы для танков маскировались табельными и под-

ручными средствами. Одновременно с этим устраивались окопы для стрел-

ков, а также участки траншей и другие сооружения, характерные для стрел-

ковых подразделений. В целях скрытия производства работ по оборудованию

позиций, расположенных вблизи от противника, устанавливались вертикаль-

ные маски. Такой прием был применен, например, под Севском. Стрелковый

батальон старшего лейтенанта Н.Кожухова имел передний край обороны в

200-300 м от противника. Ночью, по указанию командира батальона, были

установлены вертикальные маски перед фронтом ротных опорных пунктов. В

результате этого личный состав получил возможность скрытно выполнять

работы по оборудованию своих позиций не только ночью, но и днем.

809

Позиции стрелков на открытой местности маскировались иной раз под

незанятые войсками позиции. В этом случае брустверы окопов для стрелков и

брустверы траншей не маскировались, а примыкавшие к ним ячейки, пуле-

метные площадки и другие сооружения маскировались под бруствер. Выне-

сенные ячейки скрывались под окружающий фон. Примкнутые к траншее

щели перекрывались матами из соломы, хвороста, камыша и присыпались

слоем грунта. При скрытии сооружений и техники широко применялась сре-

занная растительность. Окопы для танков, артиллерии, расположенные на

пятнистой местности, маскировались под пятна обнаженного грунта. Маски-

ровка минных полей и проволочных заграждений состояла в применении их к

местности, использовании малозаметных проволочных препятствий, созда-

нии ложных минных полей.

О действенности маскировочных мероприятий в битве под Курском

можно судить по тому, как оценивал их противник. Так, в своих воспомина-

ниях генерал Ф.Меллентин отмечал, что мы должны "…еще раз подчеркнуть

искуснейшую маскировку русских. Ни одного минного поля, ни одного про-

тивотанкового района не удавалось обнаружить до тех пор, пока не подры-

вался на мине первый танк или не открывало огонь первое русское противо-

танковое орудие"

1

.

Большой и поучительней опыт был получен советскими войсками в

годы войны по осуществлению маскировки в наступательном бою. Она осу-

ществлялась с целью затруднить или исключить выявление противником ис-

тинного расположения подразделений, их действий и намерений, времени и

места нанесения главного удара, а также способов проведения артиллерий-

ской подготовки, построения боевого порядка войск, расположения резервов

и т.п. Подготовка исходного района для наступления обычно осуществлялась

под видом усиления обороны, преимущественно ночью силами обороняв-

шихся здесь подразделений. Работы по инженерному оборудованию районов

1

Меллентин Ф.В. Танковые сражения 1939-1945 г.г. М.: Воениздат. 1957, с.191.