Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики

Подождите немного. Документ загружается.

322

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

323

§ 1. Понятие и классификация источников злоупотреблений гражданскими правами

тивные источники злоупотребления правом «скрываются» не столь-

ко в законе, сколько в его недостатках. Причем эти недостатки есть

и неотъемлемое свойство законов (естественные недостатки), и до-

пущенные законодателем ошибки (правотворческое несовершенство

норм). Социальные и индивидуальные источники злоупотребления

правами обусловлены проблемами в воспитании, образовании и лич-

ном мировоззрении индивидуума, что проявляется затем в его злоу-

потребительных интеллектуальных суждениях, ищущих «правовую»

основу своей недобросовестной деятельности.

Исходя из того, что источник злоупотребления правом — это

не форма, не состояние, не результат злоупотребительного наме-

рения, выведем собственное определение этому термину:

источники злоупотребления гражданскими правами — это

объективные и субъективные предпосылки — факторы жизни,

взаимодействие которых создает содержание злоупотребитель-

ного правонарушения, конкретные акты которого впоследствии

могут относиться (классифицироваться) к той или иной форме

злоупотребления правами.

Раскрытие выработанного в целях настоящего исследования

термина производится через классификацию составляющих его по-

нятий.

Классификация источников злоупотреблений

гражданскими правами

Современная правовая доктрина предлагает различные класси-

фикации источников права: писаные и неписаные, формальные и

материальные, основные (первичные) и производные (вторичные)

источники права. К основным источникам относят религиозные по-

стулаты, статут и прецедент, так как они в своем происхождении не

зависят друг от друга. К вторичным источникам относятся правовая

доктрина, правовые обычаи. Классификацию источников злоупотре-

бления правами можно было бы построить по параллельной шкале,

если бы эти источники не представляли собой обратную, негативную

сторону права.

Исторически понятия в гражданском законодательстве развива-

лись вначале внутри конкретных правоотношений, а потом — вну-

того, что современная теория права выражается понятием «форма

права»

1

.

Итак, исходя из положения о том, что источник характеризует

происхождение, генезис какого-либо явления, а форма характеризу-

ет способ организации содержания, его внешнее проявление, следует

рассматривать и понятие «источники злоупотребления правами».

Понятие термина «источник злоупотребления правом»

В философии как две неотъемлемые стороны одного явления или

предмета всегда рассматриваются не «форма и источник», а «форма

и содержание». При этом именно содержание позволяет отграничить

его от других аналогичных явлений и представляет собой «совокуп-

ность частей (элементов) предмета и их взаимодействие между собой

и с другими предметами, а форма есть организация содержания»

2

.

Известный современный российский ученый академик Д.А. Кери-

мов, рассматривая проблему источников и форм права, вообще не

использует термин «источники права», а говорит о содержании и

форме права

3

.

На наш взгляд, источники злоупотребления правом недопусти-

мо отождествлять с формами злоупотребления правом; по аналогии

иногда отождествляются термины «источники права» и «формы пра-

ва». Формы злоупотребления правом есть объединенные по общим

признакам конкретные классы, разновидности злоупотребительного

поведения (но не сами конкретные случаи), в то время как источники

представляют собой сущностные основы, предпосылки происхожде-

ния этого явления. Таким образом, в контексте настоящего исследо-

вания объектом анализа будут источники злоупотребления правами

в смысле факторов, которые «питают» появление и дают формаль-

ное обоснование злоупотребительного поведения.

В общем плане источники злоупотребления гражданскими пра-

вами «скрываются», на наш взгляд, в «недрах» закона, в социуме и

индивидуальной воле субъектов злоупотреблений. При этом норма-

1

Васильев A.M. Правовые категории. Методические аспекты разработки системы

категорий теории права. М., 1976. С. 167.

2

Философская энциклопедия. М., 1970. С. 383.

3

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 166–179.

324

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

325

§ 1. Понятие и классификация источников злоупотреблений гражданскими правами

три все более абстрактного регулирования. «Воду на участок соседа

не лить», «корни деревьев не подрубать», «водоносные жилы колод-

цами не перерезать» и т.п., читаем мы в первых русских законах. «Не

допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а так-

же злоупотребление правом в иных формах» (п. 1 ст. 10 ГК РФ) — те

же случаи, но возведенные в высшую форму абстракции. Выражения

«злоупотребление правом» «злоупотребительное поведение», «не-

добросовестное правоосуществление» также сформулированы через

абстрактные понятия, с одной стороны, охватывающие специфиче-

ские черты в действиях субъектов гражданско-правовых отношений,

а с другой — упускающие определенность, ясность в правовом регу-

лировании.

Таким образом, многообразие жизненных ситуаций при право-

вом регулировании не могло быть охвачено конкретными поняти-

ями, и эти понятия постепенно вытеснялись более абстрактными,

вмещающими в себя все более разнообразные правовые явления,

процессы, варианты поведения субъектов права. Сначала юридиче-

ские понятия создавались и объединялись в нормы права, затем —

в юридические конструкции, различные правовые режимы, в конце

концов — в законы, которые структурировались в логическую систе-

му права, способную регулировать различные явления и процессы

даже тогда, когда они не вмещались в созданные законодателем мо-

дели тех или иных правоотношений.

Процесс юридической абстракции, позволяя, с одной стороны,

экономить юридический материал и расширять пределы регулиро-

вания, с другой стороны, уменьшал определенность норм права, вы-

зывал коллизии, противоречия, пробелы, приводил к конкретным

смысловым и системным ошибкам. Усложненные юридические кон-

струкции, структурная разбросанность норм (вследствие необходи-

мой специализации), использование законодателем специфических

терминов, разнообразных способов охраны и защиты прав, возника-

ющая вследствие этого сложная система гражданского права, имею-

щая не только достоинства, но и недостатки, составляют ту неизбеж-

ную плату, которую платит общество за прогресс гражданского зако-

нодательства. В этих условиях собственные особенности построения

правового материала наряду с ошибками законодателя часто стано-

вятся объектом пристального внимания части российских юристов,

способных использовать их в своих злоупотребительных схемах:

недостатки законов в ситуациях правовой неопределенности стано-

вятся действительным, но скрытым средством для злоупотреблений

правами и в различных формах относятся к объективным источни-

кам злоупотреблений правами.

Согласно выработанному в гл. III настоящей работы определе-

нию злоупотребление правом есть результат злонамеренной деятель-

ности субъектов права, связанной с недобросовестным использова-

нием в условиях правовой неопределенности норм и средств граж-

данского права и направленной на причинение вреда другим лицам,

а чаще — на получение известных выгод для себя. При этом само по

себе стремление к личной выгоде, к наживе, к получению высоких

прибылей в гражданском праве не является противоестественным

и наказуемым. Но этот важнейший стимул, двигатель в поведении

многих людей тем не менее должен соответствовать тем нравствен-

ным (системным) установкам гражданского права, которые стабили-

зируют, укрепляют и развивают гражданский оборот в обществе, а не

только тем соображениям пользы, которые превалируют в сознании

того или иного индивидуума. Еще со времен И. Бентама были извест-

ны три главных упрека к началу пользы, которые препятствовали его

всеобщему признанию, — упреки в эгоистичности, в материализме и

в опасности начала пользы. Но в сущности очевидно, писал автор,

что начало действительной пользы основано на подчинении мень-

шей пользы большей пользе и призвано противодействовать эго-

изму и господству частных интересов над общими. Таким образом,

личную выгоду, пользу И. Бентам определяет как важнейший сти-

мул, двигатель в поведении людей. Но пути достижения этой пользы

должны соответствовать нравственным и этическим установкам, го-

сподствующим в обществе в конкретные периоды его развития

1

.

В гражданских правоотношениях именно социальные и личные

установки злоупотребляющего субъекта обуславливают его непра-

вомерное поведение. При этом злоупотребляющее лицо обладает

ясным пониманием как правомерного, так и неправомерного пове-

дения, но по тем или иным ему известным причинам правомерно-

му поведению намеренно предпочитает неправомерное. Причины и

1

Цит. по: Жуковский Ю. Вступит. ст. // Бентам И. Введение в основания нрав-

ственности и законодательства. Осн. Начала гражд. кодекса. Осн. Начала уголовн.

кодекса. СПб., 1867. С. 39–40.

326

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

327

§ 2. Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

эффективные способы защиты от внешне правомерного, но по суще-

ству недобросовестного и незаконного поведения.

Поскольку средством для злоупотреблений гражданскими права-

ми всегда является несовершенство норм гражданского права, то ис-

следование целесообразно начать с классификации объективных ис-

точников злоупотреблений гражданскими правами. Несовершенство

норм гражданского права, проявляясь в своих естественных и искус-

ственных образах, состоит, на наш взгляд, из двух форм: 1) юридико-

технический формализм норм гражданского права; 2) собственное

несовершенство (пороки) норм гражданского права.

При этом если первая форма является лишь косвенной предпо-

сылкой, то пороки норм являются прямыми предпосылками для зло-

употреблений гражданскими правами. Дальнейшую классификацию

объективных источников злоупотреблений гражданскими правами

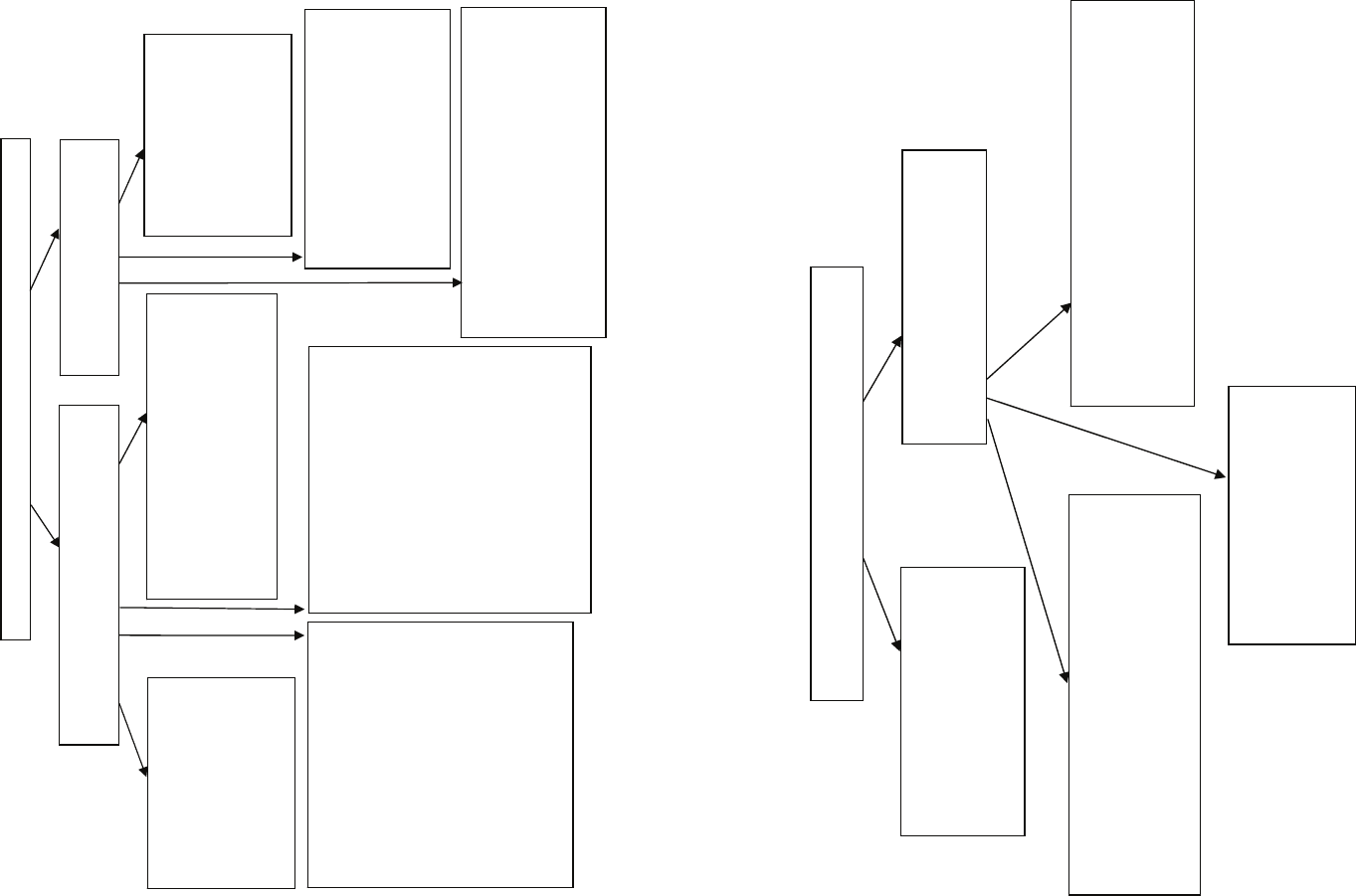

необходимо выразить в схеме, представленной на стр. 328.

Классификация субъективных предпосылок для злоупотребле-

ний гражданскими правами на первом уровне подразделяется на со-

циальные (косвенные) факторы и индивидуальные (прямые) факто-

ры, где социальные предпосылки обусловлены жизненной средой,

в которой формируется мировоззрение злоупотребляющего лица, а

индивидуальные образуют не только вину субъекта (отношение к

своему поступку), но и раскрывают содержание намерения злоупо-

требляющего лица, являющегося, в свою очередь, важнейшим ква-

лификационным признаком злоупотребления правом.

Классификация субъективных источников злоупотреблений

гражданскими правами приводится в указанной схеме на стр. 329.

§ 2. Объективные источники (предпосылки)

злоупотреблений гражданскими правами

2.1. Юридико-технический формализм норм

гражданского права как косвенный источник

злоупотреблений правами

Право в строгом юридическом значении — «это система общеобя-

зательных норм, выраженных в законах, иных признаваемых го-

сударством источниках и являющих общеобязательным основани-

ем для определения правомерно дозволенного и юридически недо-

процесс этого выбора образуют предмет исследования второго клас-

са предпосылок злоупотреблений гражданскими правами — субъек-

тивных источников.

Таким образом, источники злоупотреблений правами имеют

в своей основе стандартную классификацию и с известной долей

условности на первом уровне дихотомически подразделяются на

объективные и субъективные предпосылки злоупотреблений пра-

вами.

Объективные источники злоупотреблений правами в общем

виде представляют собой юридико-технический материал, содер-

жащийся в позитивном праве, посредством которого раздельно

либо по совокупности злоупотребляющее лицо стремится к сво-

им недобросовестным, узкоэгоистическим целям. Субъективные

источники злоупотреблений правами, напротив, находятся не

в объективном праве, а в сознании лица, который разработал и

воспроизвел злоупотребительный акт, исходя из своих мировоз-

зренческих позиций по поводу той или иной ситуации.

«Сущность и явления права, — пишет Д.М. Керимов — никогда

не совпадают, сущность права не только проявляется, обнаруживает-

ся, раскрывается в правовых явлениях, но и скрывается в них. Зада-

ча научного исследования в том и состоит, чтобы за внешней формой

правовых явлений вскрыть, обнаружить, определить их сущность»

1

.

В этой параллели злоупотребление правом — такой вид граждан-

ского правонарушения, который своим острием направлен на под-

рыв сущности гражданского права — добросовестное и справедливое

регулирование имущественных отношений в обществе. Вскрывая,

обнаруживая, определяя источники злоупотребительных явлений

в гражданском праве, мы тем самым отделяем их как нежелательные

явления от действительной, глубинной сущности системы граждан-

ского права. Выявление через классификацию конкретных источни-

ков злоупотребления гражданскими правами (а равно и обязанно-

стями) позволит глубже раскрыть механизм изучаемого правонару-

шения, выявить реальные средства злоупотреблений и выработать

1

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 163.

328

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

329

§ 2. Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

Юридикотехнический формализм

норм гражданского права

(косвенные источники)

Несовершенство (пороки)

гражданскоправовых норм

(

п

р

ямые источники

)

Текстуальные ошибки:

а) ошибки морфологии;

б) ошибки пунктуации;

в) пропуск слов, частиц

(лишние слова, частицы);

г) нарушение синтаксиса;

д) ошибки лексики

Контекстуальные ошибки

(ошибки мысли):

а) логические ошибки;

б) ошибки предмета регулирования;

в) ошибки способа регулирования;

г) ошибки в объеме регулирования;

д) ошибки в сочетании публичных

и частных интересов

Слова и юридические тер

мины гражданского права:

а) обычное значение слов;

б) гражданско-правовое

значение слов и терминов;

в) специальное гражданско-

правовое значение слов и

терминов

конструкции

гражданского права:

а) вещные права;

б) сделки;

в) недействительность сделок;

г) юридические лица;

д) юр. ответственность;

е) обеспечение исполнения обяза-

тельств;

ж) деликтные обязательства;

з) кондикционные обязательства;

и) интеллектуальные права;

к) иные конструкции.

а) неопределенность принципов и общих норм;

б) пробелы правового регулирования;

в) коллизии правовых режимов

(противоречия, конкуренции и т.п.);

г) ошибки функциональных связей;

д) нарушение баланса между законами

и подзаконными актами

Понятийносистемные формы граждан

скоправового регулирования:

а) формальность правил;

б) функциональная разделенность и струк-

турная позиционность норм права;

в) внутриотраслевая специализация норм;

г) межотраслевая специализация норм

Функциональносистемные связи

гражданского права:

а) принципы;

б) нормативные определения

(дефиниции, декларации);

в) фикции;

г) льготы, преимущества;

д) презумпции;

е) оценочные понятия;

ж) целесредственные нормы;

з) ссылки, отсылки, оговорки;

и) отказ в защите права;

к) аналогии;

л) коллизионные нормы;

м) неписанные правила (сентенции,

аксиомы, презумпции);

Субъективные источники (предпосылки)

злоупотреблений гражданскими правами

Социальные источники

злоупотреблений правами

(косвенные источники):

а) пробелы воспитания;

б) пробелы образования;

в) правовой нигилизм

Индивидуальные

(ментальноволевые) источники

злоупотреблений правами

(прямые источники)

Злоупотребительные суждения

а) злоупотребительное отождествление норм права;

б) злоупотребительное игнорирование фактов;

в) злоупотребительный выбор норм права;

г) злоупотребительное заключение от противного

лючения

а) злоупотребительная дедукция;

б) злоупотребительная индукция;

в) злоупотребительная редукция;

г) злоупотребительная аналогия

Злоупотребительные схемы

а) создание искусственной ситуации правонарушения;

б) использование судебных актов;

в) использование административных актов;

г) злоупотребление правом на отказ в защите в соот-

ветствии со ст. 10 ГК РФ

330

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

331

§ 2. Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

специальных правил подготовки и изложения законодательного ма-

териала (формализация), делающих удобным усвоение и примене-

ние норм гражданского права.

Юридическая техника в смысле технологии написания юридиче-

ских текстов состоит из совокупности следующих правил:

1) речевая содержательность, т.е. социальная адекватность, где грам-

матическое построение и используемая лексика должны соответ-

ствовать правилам русского языка;

2) определенность норм и логическая завершенность понятий вну-

три нормы, в контексте группы норм, в юридической конструкции,

в контексте закона, отрасли и т.д.;

3) применение системных построений при формировании правово-

го материала, где, например, классификация правового материа-

ла упрощает и облегчает усвоение и практическое применение за-

конов;

4) создание и использование функциональных юридических конструк-

ций, отвечающих за горизонтальные и вертикальные связи между

различными правовыми режимами

1

как внутри закона, так и внутри

отрасли.

Внешний формализм гражданского законодательства проявляет-

ся прежде всего в общеобязательности выполнения правовых пред-

писаний, структурном построении правового материала (начиная от

структуры нормы права и заканчивая системной иерархией граждан-

ско-правовых актов), месторасположении предписаний внутри за-

кона по предмету регулирования, по степени их важности, степени

абстракции и т.д. Внутренний формализм в гражданском праве вы-

ражается в сущностном назначении (специализации) норм права,

в употреблении специальных юридических терминов, устоявшихся

юридических понятий, удобных юридических как теоретических, так

и практических конструкций (формул), позволяющих избежать мно-

гочисленных повторений и определений в сходных ситуациях и при-

менять их в жизни. Если внешний формализм придает всем нормам

права обязательную силу, то внутренний определяет степень юриди-

ческой силы каждой нормы права по отношению к другим нормам.

Формализм в целом делает правовой материал доступным, удобо-

читаемым и одинаково понимаемым. Формализм, следовательно, —

1

Здесь и далее под правовым режимом мы будем понимать группу норм, объеди-

ненных одним предметом регулирования.

зволенного, запрещенного (а также государственно предписанного)

поведения»

1

. Право, таким образом, неотделимо от тех внешних

форм, в которых оно находит свое объективное выражение. Одной

из таких форм является формализм гражданского права (законода-

тельства). В общем социологическом плане под формализмом пони-

мается такая отрицательная черта общества, как бюрократизм, т.е.

преклонение перед буквой закона при полном пренебрежении к его

смыслу и духу, возвышение формы права в ущерб его содержанию.

Но в гражданском законодательстве формализм — положительная

черта, неотъемлемое свойство, которое внешне проявляется в обще-

обязательности, а внутренне — в логическом, удобном построении

правового материала, который, в свою очередь, грамматически об-

служивается нейтральным языком в определенной структурной фор-

ме — юридической норме. Любая юридическая норма в той или иной

степени в своей формальной основе имеет трехчленную структуру:

«если — то — иначе» (гипотеза, диспозиция и санкция), а используе-

мый для ее создания сложный юридический язык переполнен специ-

альными понятиями, объединенными в термины, юридические кон-

струкции, правовые режимы, институты, подотрасли и т.п.

Юридические, т.е. формальные, понятия отличаются от иных по-

нятий двумя важными особенностями: определенностью (строго от-

деляются от других понятий) и постоянством (смысл остается неиз-

менным и одинаковым у всех юристов), т.е. юридические понятия

должны быть точны и одинаковы для всех. Право, по существу, про-

является как бесконечный «счет понятий», требующий с помощью

юридической техники системного, структурированного, формально-

го подхода.

Термин «юридическая техника» в научный оборот первым ввел

немецкий ученый Р. Иеринг. В 1906 г. в Санкт-Петербурге была из-

дана его книга «Юридическая техника»

2

. Юридическая техника в со-

временной теории права рассматривается как приемы, способы, ме-

тоды, средства составления юридических документов, каждому из

которых дается собственное обоснование и определение. В контексте

настоящего исследования юридическая техника — это совокупность

1

Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного иссле-

дования. С. 58.

2

Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1906.

332

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

333

§ 2. Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

форме предметы и явления правового мира посредством фиксации

их общих и специфических признаков и их соотношение с опреде-

ленными классами предметов и явлений. В понятии выражается со-

вокупность тех признаков правового явления (предмета), которые

существенны для его правильного именования определенным словом

(словосочетанием) в системе юридического языка. Например, поня-

тие «вещь» означает предмет материального мира, созданный тру-

дом человека либо находящийся в природе, т.е. в естественном состо-

янии. «Вещное право» — понятие в форме словосочетания — опре-

деляется как субъективное гражданское право, объектом которого

является вещь. Обычное значение слова «вещь» трансформируется

в юридическое понятие и применяется в целях удобства в различных

значениях (многоквартирный дом — сложная вещь). Однако, кроме

слов с полисемийным значением, есть и обычные, казалось бы, одно-

значные слова. К примеру, слово «злоупотребление» в ст. 30, 33, 176,

1677 ГК РФ обозначает неуемное физическое употребление спирт-

ных напитков или наркотических средств, прежде всего во вред себе,

а не другому лицу, как в понятии «злоупотребление правом». Поэто-

му в первом случае значение обычное, речевое, а во втором — специ-

альное, гражданско-правовое.

В ст. 532 ГК РСФСР (1964 г.) в главе о наследовании (ст. 532 и

др.) содержались слова «братья и сестры умершего», которые трак-

товались как включающие в состав второй очереди наследников, по-

мимо родных братьев и сестер наследодателя, двоюродных братьев

и сестер, которые, в свою очередь, заявляли требования о присужде-

нии им наследства в равной степени с родными братьями и сестра-

ми. Расширительное толкование словосочетания «братья и сестры

умершего» означало отнесение к наследникам одной (в данном слу-

чае — второй) очереди родственников разных степеней родства, что

приводило к возникновению ситуаций, при которых родные братья

и сестры умершего требовали имущество в равных долях, например,

с троюродными братьями и сестрами. Такое расширенное значение

слов не отвечало целям законодателя, отрицало принцип защиты

интересов близких родственников умершего, лишало всякого смыс-

ла определение законом очередности наследования в зависимости от

степени родства, способствовало многочисленным злоупотреблени-

ям. В современном ГК РФ слова «братья» и «сестры» заменены на

ясные словосочетания — «полнородные или неполнородные братья

и сестры» (ст. 1143 ГК РФ).

это результат объективизации, систематизации и упрощения право-

вого материала посредством процедуры формализации.

Несмотря на то что формализм в гражданском законодатель-

стве — это положительное правовое явление, он, так же как и любая

многоуровневая правовая субстанция, имеет оборотную сторону —

возможности для создания формальных подходов. Под формальным

подходом мы понимаем методы и способы интеллектуальных сужде-

ний субъектов гражданского права, обосновывающих «вовне» свои

злоупотребительные действия буквой (формулой) закона в ущерб

его действительной сути (духу).

С точки зрения злоупотребления правами формализм ис-

F

пользуется на следующих уровнях: слова и юридические терми-

ны гражданского права; юридические конструкции гражданского

права; функционально-системные связи гражданского права;

понятийно-системные формы гражданско-правового регулиро-

вания.

Слова и юридические термины гражданского права

Слова и юридические термины согласно предложенной класси-

фикации представляют собой первые понятийные «ячейки» граж-

данского права, образующие его языковой пласт.

Условно эти юридические инструменты, исходя из их лекси-

F

ческого значения, можно разделить на три вида: общеупотребля-

емые (обычные) значения слов; гражданско-правовые значения

слов и терминов; специальные гражданско-правовые значения

слов и терминов.

Общеупотребляемые (обычные) значения слов

Обязательным условием адекватного мышления является точное

языковое оформление понятий, выражение их в соответствующих

словах и словосочетаниях. Из логики известно, что «слово — мате-

риальный носитель понятия, языковое средство закрепления мысли,

ее хранения, а также передачи другим людям»

1

. Юридические поня-

тия вообще представляют собой мысль, отражающую в обобщенной

1

Иванов Е.А. Логика: учебник. М., 1998. С. 53.

334

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

335

§ 2. Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права». В ка-

ком значении используется слово «может» — «имеет право» или

в смысле «обязан»? Первое значение проявляется в буквальном тол-

ковании. В пользу второго смысла говорит публичная деятельность

судов, для которых публичные права, выраженные в нормах зако-

на, являются вместе с тем и публичными обязанностями. Судья, не-

смотря на общее значение слова «может», на наш взгляд, не волен по

своему желанию не применять указанную в ст. 10 ГК РФ санкцию,

если правонарушение квалифицированно в качестве злоупотребле-

ния правом. В ином случае, т.е. при строго формальном подходе, на

наш взгляд, до нуля можно низвести, к примеру, и весь институт не-

действительности сделок в ГК РФ, где в большинстве статей исполь-

зуется все тот же дозволительный глагол — «сделка может быть при-

знана недействительной…».

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна послед-

ствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку

(п. 1 ст. 333 ГК РФ). Вводя понятие неустойки, суд, с одной стороны,

снимает с кредитора обязанность доказывать причинение ему убыт-

ков (п. 1 ст. 330 ГК РФ), а с другой — устанавливает право для суда

уменьшить ее в случае ее явной несоразмерности последствиям на-

рушения обязательства, предупреждая злоупотребление правом на

свободу договорной неустойки. В информационном письме Прези-

диума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 17 су-

дам предписано применять ст. 333 ГК РФ при наличии таких осно-

ваний независимо от ходатайств сторон

1

. Это же правило по анало-

гии суды распространили и на проценты по ст. 395 ГК РФ, учитывая

ее компенсационную природу

2

. Таким образом, для судов право на

уменьшение неустойки и процентов указанием высших инстанций

фактически преобразовано в обязанность с целью исключить зло-

употребление правом на взыскание завышенной суммы неустойки

или процентов.

1

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14

июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи

333 Гражданского кодекса Российской Федерации» пункт 1.

2

Постановление Пленума ВАС РФ и Пленум ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14

«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федера-

ции о процентах за пользование чужими денежными средствами « пункт 7.

Таким образом, слова и словосочетания являются основны-

ми структурно-семантическими единицами языка, служащими для

наименования предметов (лиц, явлений, процессов) и их свойств.

Но даже обычные слова и словосочетания, помещенные в право-

вой текст, иногда вызывают различное понимание. Так, если слово

«несостоятельный» означает в обычной речи «небогатый, бедный,

не имеющий достаточных средств к жизни», то в юридическом язы-

ке — признанный в установленном порядке неплатежеспособным,

т.е. банкротом. Разница подобных смыслов и становится средством

для злоупотреблений. Поясним это утверждение на примере ст. 15

ГК РФ «Возмещение убытков».

Пункт 2 ст. 15 ГК РФ установил, что под убытками понимаются

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполучен-

ные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упу-

щенная выгода). Слово «доход» относиться к общезначимым словам

и на первый взгляд не вызывает никаких вопросов. Однако при рас-

чете дохода для последующего взыскания с должника неизбежно по-

является вопрос, о каком доходе идет речь в ст. 15 ГК РФ — о вало-

вом либо о чистом, и если о чистом, то об абсолютно чистом (т.е. по-

сле уплаты всех налогов) либо о доходе после вычета необходимых

материальных расходов? Взыскатель, конечно, требует и готов по-

лучить весь валовой доход, ссылаясь на «безразличие» по этому во-

просу нормы ст. 15 ГК РФ (эксплуатируется старое римское правило

«не следует проводить различий там, где их не проводит закон»). Но

будет ли это справедливо по отношению к должнику и не является

ли такое требование кредитора злоупотреблением правом на защи-

ту? Ответ положительный. Здравый смысл подсказывает, что из всех

значений слова «доход» выбирать нужно то значение, где от всех по-

ступлений вычитаются расходы (затраты), но не вычитаются налоги

на оставшийся доход, поскольку их в любом случае заплатит долж-

ник.

Предметом злоупотребительного толкования могут быть не

только общеупотребительные существительные «вещь», «доход»,

«имущество» и т.д., но и глаголы — например, «может» (п. 2 ст. 10

ГК РФ): «В случае несоблюдения требований, предусмотренных

пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский

336

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

337

§ 2. Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

чужого незаконного владения. Следовательно, понятие «имущество»

в ст. 301 ГК РФ имеет более узкое значение, чем в ст. 209 ГК РФ, т.е.

определяет только индивидуально-определенные вещи или вещи с

родовыми признаками, обособленные тем или иным образом. Тер-

мин «имущество», таким образом, в гражданском законодательстве

имеет несколько различных значений. Придавая, к примеру, терми-

ну «имущество» в ст. 301 ГК РФ расширительный смысл, лицо со

ссылкой на ст. 128 ГК РФ начинает требовать на этом основании воз-

врата, к примеру, своего имущественного права (требования), пере-

данного (уступленного) по правилам гл. 24 ГК РФ «Перемена лиц

в обязательстве», что недопустимо.

Конституционный Суд РФ, раскрывая конституционно-правовой

смысл понятия «имущество», использованного в ч. 3 ст. 35 Консти-

туции РФ, пришел к выводу, что им охватываются не только право

собственности, но и вещные права

1

. Следовательно, ч. 3 ст. 35 Кон-

ституции РФ гарантирует защиту не только права собственности, но

и таких имущественных прав, как право постоянного (бессрочного)

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным

участком.

Гражданское право прогрессирует, по прагматическим соображе-

ниям иногда появляются и нестандартные значения терминов. Ста-

тьей 301 ГК РФ формально не предусмотрено, что объектом винди-

кации может быть только вещь. Упоминавшийся Федеральный закон

«О рынке ценных бумаг» ввел понятие владельца как лица, которо-

му ценные бумаги (в том числе бездокументарные) принадлежат на

праве собственности (хотя в них только фиксируются имуществен-

ные права). И когда в реальной жизни проблема с недобросовестным

корпоративным захватом бездокументарных акций с использовани-

ем фигуры «добросовестного» приобретателя (ст. 301, 302 ГК РФ)

стала гораздо серьезнее, чем «война» терминов, акции в нарушение

всех классических канонов стали виндицироваться как обычные ма-

териальные индивидуально-определенные вещи.

Итак, гражданско-правовое значение слов и терминов находит-

ся далеко от их обыденного понимания. Обусловлено это, с одной

стороны, увеличивающимися потребностями гражданского оборо-

та, а с другой — зачастую отсутствием теоретического фундамен-

1

См.: Постановления Конституционного Суда РФ от 16 мая 2000 г. № 8-П.

Итак, гражданское право (законодательство) насыщено юриди-

ческими терминами и правовой лексикой, но общеупотребительные

слова (словосочетания) составляют как минимум половину словар-

ного запаса законодателя. Их различное значение в ряде случаев ис-

пользуется недобросовестными лицами в своих схемах в качестве

средства для злоупотреблений гражданскими правами.

Гражданско-правовые значения слов и терминов

Для обозначения одного понятия либо для концентрации смыс-

ла нескольких понятий в гражданско-правовой области знаний ис-

пользуется определенная форма — гражданско-правовые термины,

т.е. специальные слова или словосочетания, используемые только

в гражданском праве. Слово «владение», к примеру, может употре-

бляться в различных смыслах: фактическое владение, т.е. естествен-

ное обладание той или иной вещью; владение-право, основанное на

законе либо сделке (арендатор, хранитель); равноправный элемент

триады права собственности наряду с пользованием и распоряжени-

ем; незаконное владение (добросовестное либо недобросовестное).

Термином «сервитут» исключительно в гражданском праве обозна-

чают право ограниченного пользования чужим земельным участком

либо иным недвижимым имуществом. Термин в форме словосоче-

тания «виндикационный иск» означает требование о защите права

собственности и других вещных прав по правилам ст. ст. 301–306

ГК РФ, т.е. способ защиты права путем истребования своего иму-

щества из чужого незаконного владения. Гражданско-правовые сло-

ва и термины образуют основной юридический язык гражданского

права. Большинство гражданско-правовых терминов определенны и

устойчивы в своих значениях, как бы их ни старались обойти нару-

шители. Но тем не менее сохраняются возможности и для злоупо-

треблений. Так, п. 1 ст. 209 ГК РФ говорит о том, что собственни-

ку принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим

имуществом. Отсюда следует, что объектом права собственности яв-

ляется определенное имущество — вещь. В то же время норма ст. 128

ГК РФ, в частности, устанавливает, что к объектам гражданских прав

относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество,

в том числе имущественные права. Иными словами, данная норма

включает в понятие «имущество» и имущественные права. Соглас-

но ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из

338

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

339

§ 2. Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

ляются еще «специальные понятия» по отношению к гражданско-

правовой терминологии.

Рассмотрим в качестве примера термин «злоупотребление пра-

вом». Этот термин предполагает в своем гражданско-правовом зна-

чении активное поведение лица, т.е. действие. Но обязательство мо-

жет выражаться (исполняться) не только в форме действия, но и

путем бездействия. Соответственно этому положению и злоупотре-

бление правом может выражаться не только в форме действия, но

и бездействия. При этом злоупотребительное бездействие раскры-

вается в двух видах: когда должник обязан действовать, но злоупо-

требительно бездействует (к примеру, не принимает поставленный

товар); когда кредитор может действовать, но злоупотребительно

в нарушении требований добросовестности бездействует (не исполь-

зует, к примеру, право на зачет). Так, если согласно общему правилу

ст. 311 ГК РФ кредитор вправе не принимать исполнение обязатель-

ства по частям, то из этого не следует, что раздробленные денежные

средства, поступившие ему на расчетный счет во исполнение возвра-

та займа, он (кредитор) имеет право не принять и отправить их назад

должнику со ссылкой на свои права по ст. 311 ГК РФ. Если должник

имеет право исполнить свое обязательство в пределах определенно-

го периода времени (ст. 314 ГК РФ), то это не значит, что, сообщив о

готовности отгрузки товара, он может его не отгружать, зная о том,

что покупатель, ожидая его, несет дополнительные расходы.

«Абстрактные убытки», «убытки на разницу» относятся к науч-

ным гражданско-правовым терминам. Они нигде в законах не приво-

дятся и используются только цивилистами. При этом в каждой норме

они могут означать нетождественные понятия. Например, п. 1 ст. 524

ГК РФ устанавливает, что «если в разумный срок после расторжения

договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупа-

тель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар

взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить

продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между

установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен

сделке». Аналогичная норма, только со стороны продавца, изложена

в п. 2 ст. 524 ГК РФ: «если в разумный срок после расторжения до-

говора вследствие нарушения обязательства покупателем продавец

продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная

договором, но разумной цене, продавец может предъявить покупа-

телю требование о возмещении убытков в виде разницы между уста-

та, позволяющего новые явления «имплантировать» в гражданское

право. Многозначность гражданско-правовых значений слов и тер-

минов увеличивает и потенциальные возможности для злоупотре-

блений правами со стороны недобросовестных участников граждан-

ского оборота.

Специальные гражданско-правовые значения

слов и терминов

Юридическими понятиями и терминами как первичными фор-

мами правовой материи проникнуто все гражданское право. Тер-

мины в отличие от обычных понятий всегда дефинитивны, т.е. под-

даются строгому научному определению. Научные определения

в гражданском позитивном праве не приводятся, но почти в каждом

законе и подзаконном нормативном акте содержаться специальные

гражданско-правовые понятия, расшифровывающие те или иные

термины, используемые для целей только этого закона. Так, упомя-

нутый Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в ст. 2 приводит

расшифровку часто употребляемых в законе слов и терминов приме-

нительно к своему объекту регулирования, т.е. к правовому режиму

ценных бумаг, как то: «акция», «облигация», «эмитент», «владелец»,

«добросовестный приобретатель» и т.д.

Особыми понятиями в законах являются номинальные опреде-

ления, т.е. специальные указания законодателя относительно вво-

димых им слов, терминов о том, в каком смысле они будут употре-

бляться в данном законе. Поэтому результаты таких определений

нельзя оценивать как истинные или ложные, а только как удоб-

ные и необходимые. Например, в Федеральном законе от 26 июля

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ст. 4 приведено 21

контекстное определение, как то: «товарный рынок», «конкурен-

ция», «недобросовестная конкуренция», «монополистическая дея-

тельность», «вертикальное соглашение» и т.д. Таким образом, когда

то или иное юридическое понятие для конкретного закона установ-

лено и точно определено, то рационально дать ему особое имя, обо-

значить термином, чтобы не приводить каждый раз полное опреде-

ление понятия.

Установление особого значения гражданско-правовых терминов

в ряде случаев представляет собой сложный аналитический процесс,

поскольку среди стандартных гражданско-правовых понятий выде-

340

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

341

§ 2. Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

приема юридической техники, т.е. средства (формы) построения

правового материала.

В контексте настоящего исследования наиболее актуальным

представляется последнее понимание юридической конструкции как

формы (формулы), непосредственно выраженной в нормах граж-

данского права, представляющей собой структурную схему, модель

типовых комбинаций прав, обязанностей, мер защиты, ответствен-

ности, разнообразных процедур и т.п. Каждая из таких юридиче-

ских моделей характеризуется внутренним единством и имплицит-

но включена в общий контекст (смысл) гражданско-правового акта.

В техническом плане юридическая конструкция представляет собой

фрагмент (либо ряд фрагментов) гражданско-правового акта, необ-

ходимый и достаточный для определения его значения как самосто-

ятельной регулирующей единицы.

Юридические конструкции являются важнейшими элементами

законодательной техники, которая предназначенна экономить юри-

дический материал и органично вводить в систему гражданского

права правила регулирования нового явления либо устранять проти-

воречия между уже существующими правами, обязанностями. Так,

конструкция виндикации имущества — это устранение конфликта

между собственником и добросовестным приобретателем имуще-

ства; конструкция авторского права — это устранение противоречия

между творческим результатом и его материальным носителем; кон-

струкция бездокументарных ценных бумаг — это компромисс между

потребностями гражданского оборота и необходимостью материаль-

ной фиксации имущественных прав.

Под юридической конструкцией в гражданском праве мы пони-

маем результат объединения ряда гражданско-правовых понятий и

терминов в одно целое устойчивое юридическое понятие, обознача-

ющее отдельную сферу гражданско-правового регулирования. По-

мещенные в определенные правовые режимы, юридические кон-

струкции заменяют десятки норм права, сохранив в то же время все

особенности регулируемого отношения. До их появления, т.е. до

тех пор, пока новых понятий немного и они не набрали «критиче-

ской массы», обуславливающей, следовательно, создание специаль-

ной юридической конструкции, законодатель использует различные

фикции, презумпции, дефиниции, оговорки, ссылки и т.п., которые

также служат для введения специфичных понятий в существующую

догматическую систему, существенно ее не меняя. Таким образом,

новленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке».

В первом случае покупатель, совершая сделку взамен по более высо-

кой цене, платит дополнительную сумму денег, т.е. в результате на-

рушения обязательств продавцом производит дополнительные рас-

ходы, которые уже в наличии на момент требования о возмещении

убытков — это прямые убытки. Во втором случае продавец, продавая

товар по более низкой цене, лишается возможности получить часть

прибыли, что составляет исключительно упущенную выгоду. Таким

образом, при тождественности формулировок «убытки на разницу»

в ст. 524 ГК РФ содержатся разные по сущности правовые понятия —

реальный ущерб и упущенная выгода, из которых последняя взыски-

вается согласно ст. 15 ГК РФ в гораздо более сложном режиме, чем и

может воспользоваться злоупотребляющее лицо.

Юридическая терминология, таким образом, призвана выразить

в концентрированном виде либо типичные, повторяющиеся явления

в праве, либо специальные правовые понятия. Такая систематиза-

ция, с одной стороны, упрощает восприятие гражданско-правового

материала, а с другой стороны, требует от субъекта гражданского

права специальных знаний и юридической подготовки. Пробелы

в таких знаниях, неумение понять иногда скрытый смысл того или

иного слова, словосочетания, гражданско-правового понятия или

термина могут злонамеренно эксплуатироваться лицами, чей уро-

вень юридических знаний (в отличие от правовой культуры) доста-

точно высок. Создавая варианты злоупотребительных манипуляций

с гражданско-правовыми понятиями, они дают свое личное опреде-

ление тому или иному слову или термину, выдавая его за общепри-

нятое юридическое значение.

Юридические конструкции гражданского права

Юридические конструкции являются следующей после терми-

нов собирательной формой гражданско-правовых понятий и игра-

ют важную роль в процессе формализации гражданского права.

В общей теории права юридические конструкции рассматриваются

в четырех значениях: как метод познания права и правовых отно-

шений, т.е. как гносеологический инструмент правовой науки; как

средство толкования норм права и установления юридически зна-

чимых фактов в процессе реализации норм права; как ключевой,

определяющий элемент собственного содержания права; в качестве