Воларович Г.П., Иванов В.Н. (ред.). Методика разведки золоторудных месторождений

Подождите немного. Документ загружается.

61

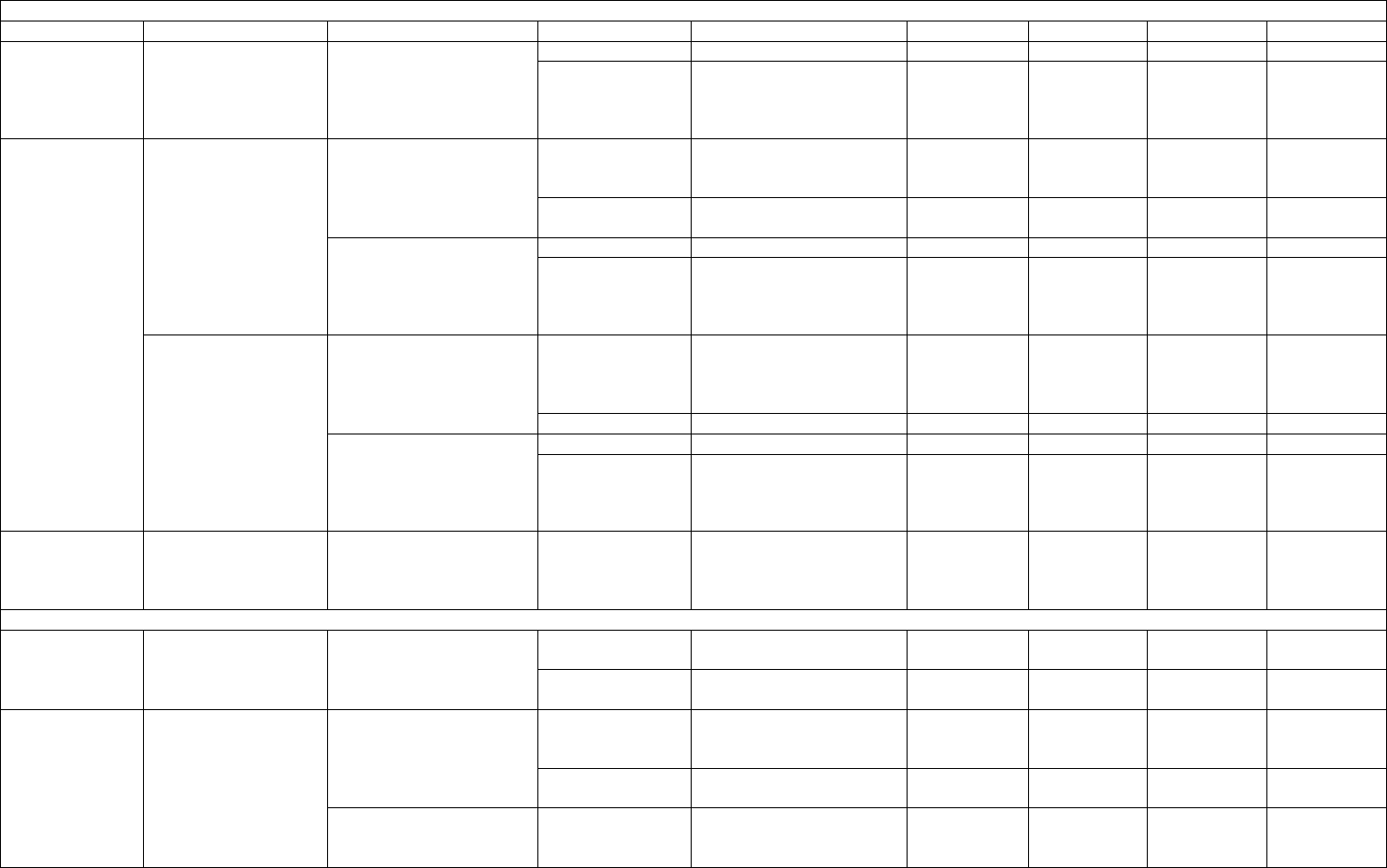

Продолжение таблицы 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

В плоскости

вертикальных

параллельных сечений,

расположенных в крест

простирания рудных тел

2

Наклонные скважины

-

-

60-80

40-60

3

Наклонные скважины

-

-

40-60

40-60

Изометрическая

Штокверки большой

мощности

В горизонтальных

сечениях

2

Штреки

Квершлаги в сочетании с

горизонтами скважинами

Непрерывно

20-40

40-60

Непрерывно

40-80

40-80

3

Штреки

3

Квершлаги

-

-

Непрерывно

20-40

40-60

-

В плоскости

вертикальных

параллельных сечений,

расположенных в крест

простирания рудных тел

2

Наклонные скважины

-

-

60-80

40-60

3

Наклонные скважины

-

-

40-60

40-60

Штокверки и

штокообразные

рудные тела,

занимающие большую

площадь в

горизонтальном

сечении при

значительной

протяженности на

глубину

В горизонтальных

сечениях

2

Горные выработки разного

направления в сочетании с

горизонтальными

скважинами

60-80

60-80

80-120

60-80

3

То же

-

-

60-80

40-60

В плоскости

вертикальных

параллельных сечений,

расположенных в крест

простирания рудных тел

2

Вертикальные скважины

-

-

80*120

Непрерывно

3

То же

-

-

60*80

-

Линзовидная,

неправильная и

др.

Залежи, гнезда,

трубообразные тела

малого размера

В горизонтальных

сечениях

3-4

1

Горные выработки разного

направления в сочетании с

горизонтальными или

наклонными скважинами

-

-

(15*30)-

(20*40)

30-40

Полого или горизонтально залегающие рудные тела

Линейно

вытянутые

Жилы и

жилообразные залежи

мощностью до 3м

Штреки по простиранию

рудных тел, скважины по

сетке

2

Штреки

Вертикальные скважины

Непрерывно

-

60-80

-

Непрерывно

60-80

80-120

5

40-60

3-4

1

Штреки

Вертикальные скважины

-

-

Непрерывно

40-60

60-80

5

40-60

Линзовидная

или

изометрическая

Залежи и

пластообразные тела;

мощность

незначительная или

большая, но всегда

намного меньше

ширины рудного тела

Рудные тела

Вертикальными

выработками с

поверхности по сетке

2

Вертикальные скважины

(30*60)-

(40*80)

Непрерывно

на всю

мощность

(60*120)-

(80*160)

Непрерывно

на всю

мощность

3

То же

-

-

(30*60)-

(40*80)

То же

Вертикальными

выработками с

поверхности по сетке

2

Шурфы или вертикальные

скважины

20*40

Непрерывно

на всю

мощность

40*80

-

62

залегающие

непосредственно на

дневной поверхности;

железные шляпы;

карманообразные

залежи окисленных

руд в карстовых

полостях и др.

3

То же

-

-

20*40

-

1 Даны параметры для 3 группы; для месторождений 4 группы параметры принимаются исходя из конкретных условий, но не реже, чем для рудных тел 3

группы; допускается разведка скважинами по категории С

1

не более 1-1,5 этажей при наличии не менее 3 горизонтов, разведанных горными выработками.

2 Из рассечек на отдельных участках проходят штреки по простиранию жилы.

3 Штреки, как правило проходят по рудному телу.

4 Наиболее целесообразная высота этажа при крутом падении рудных тел 50м.

5 При пологом падении высота блока определяется в плоскости падения рудных тел.

63

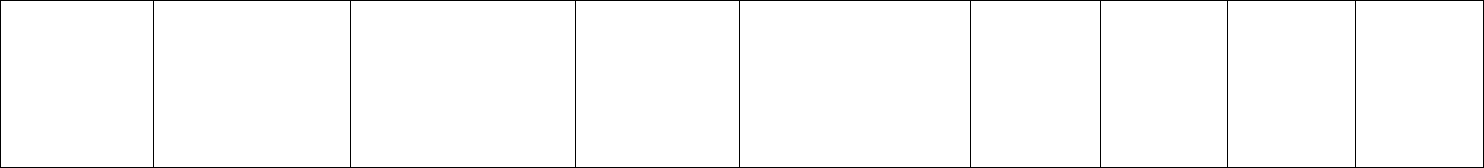

Таблица 11

Параметры разведочной сетки на ранних стадиях разведки золоторудных месторождений разных морфологических типов

Морфологичес

кий тип

рудных тел

Размер рудных

тел

Объект

разведки

Тип

разведочных

выработок

Поисково-оценочные работы

Предварительная разведка

Примечание

По

простиранию,

м

По падению,

м

Работы первой очереди

Работы второй очереди

По

простиран

ию, м

По падению,

м

По

простирани

ю, м

По падению,

м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Крутопадающие рудные тела

Мощность до 3м.

Длина, как

правило, сотни

метров

Рудное тело

Магистральн

ые канавы

Структурные

скважины

200-400

Отдельные

выработки

-

До глубины

200-250

Отдельные

выработки

До глубины

500-700

Жилы

Отдельные

жилы

Канавы

Траншеи

Шурфы

рассечки по

прстиранию

Скважины

Штреки

Рассечки из

параллельног

о штрека

20-40

-

Отдельные

выработки

Отдельные

выработки

-

-

-

-

15-25

До глубины

120-150

-

-

10-20

Непрерыв

но

40-80

80-120

-

-

-

-

15-20

До глубины

120-150

-

-

-

-

-

80-120

Непрерывно

10-20

-

-

-

До глубины

250-300

-

-

При мощности

жил до 1м

На одном-двух

горизонтах из

штолен или

разведочных

шахт по

основным

рудным телам

Жильные зоны

Мощность чаще

всего 5-15м,

длинна- сотни

метров

Рудное поле

Магистральн

ые канавы

Структурные

скважины

400

Отдельные

выработки

-

До глубины

150-20

-

-

-

Отдельные

выработки

-

До глубины

400-500

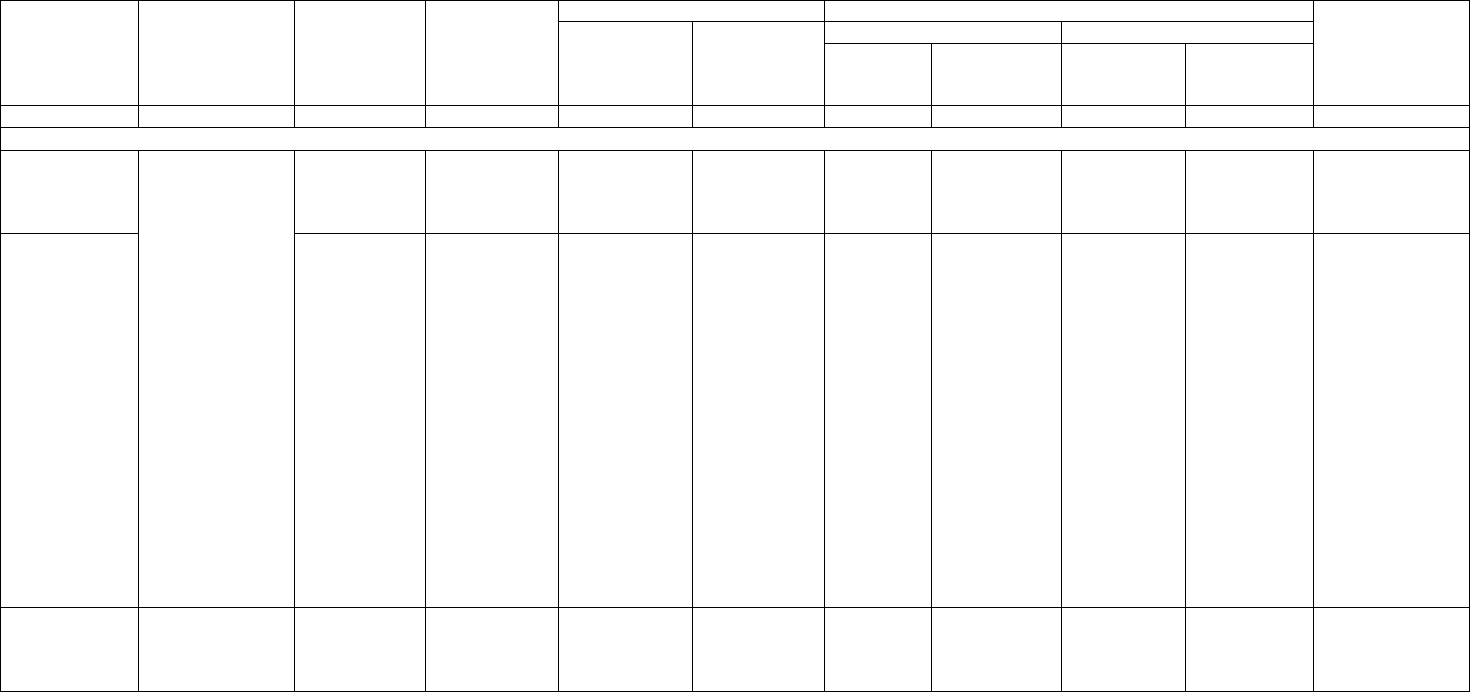

64

Отдельные

зоны

Канавы

Шурфы с

рассечками

вкрест

простирания

Скважины

Штреки

Рассечки из

штреков

40-80-120

-

Отдельные

выработки

-

-

-

-

До глубины

60-100

-

-

20-40

80-120

80-120

-

-

-

15-25

До глубины

120-150

-

-

-

-

80-120

Непрерывно

20-40

-

-

До глубины

200-300-500

-

На одном-двух

горизонтах из

штолен или

разведочных

шахт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Минеральные

зоны

Мощность до

50м, иногда

более длинна-

сотни метров

Рудное поле

Магистральн

ые канавы

Структурные

скважины

400

Отдельные

выработки

-

Отдельные

выработки

-

-

-

Отдельные

выработки

-

До глубины

400-500

Отдельные

зоны

Канавы

Скважины

Штреки

Рассечки из

штреков

80-120

Отдельные

выработки

-

-

-

До глубины

150-200

-

-

40-80

80-120

-

-

-

До глубины

150-200

-

-

-

80-120

Непрерывно

40-60

-

До глубины

200-300-500

-

-

На одном-двух

горизонтах из

штолен или

разведочных

шахт при

сложном

строении рудных

тел

Линзовидные,

ленточные и

другие залежи

сплошных и

вкрапленных

руд

Мощность от

едениц до

десятков метров,

длинна по

простиранию и

падению – сотни

метров

Рудоносная

зона

Скважины

Структурные

скважины

200-400

Отдельные

выработки

До глубины

60-100

До глубины

150-200

-

-

-

-

-

Отдельные

выработки

-

До глубины

400-500

Отдельные

рудные тела

Скважины

Шурфы с

рассечками

-

-

-

-

80-120

-

До глубины

100-300

80-120

Отдельные

выработки

40-60

25-30

До глубины 300-

500м

Штокверки

линейно-

вытянутые или

линзовидные

Размеры по всем

направлениям

многие десятки

метров

Рудное поле

Магистральн

ые канавы

Структурные

скважины

120-200

Отдельные

выработки

-

До глубины

150-200

-

-

-

-

-

Отдельные

выработки

-

До глубины

400-500

-

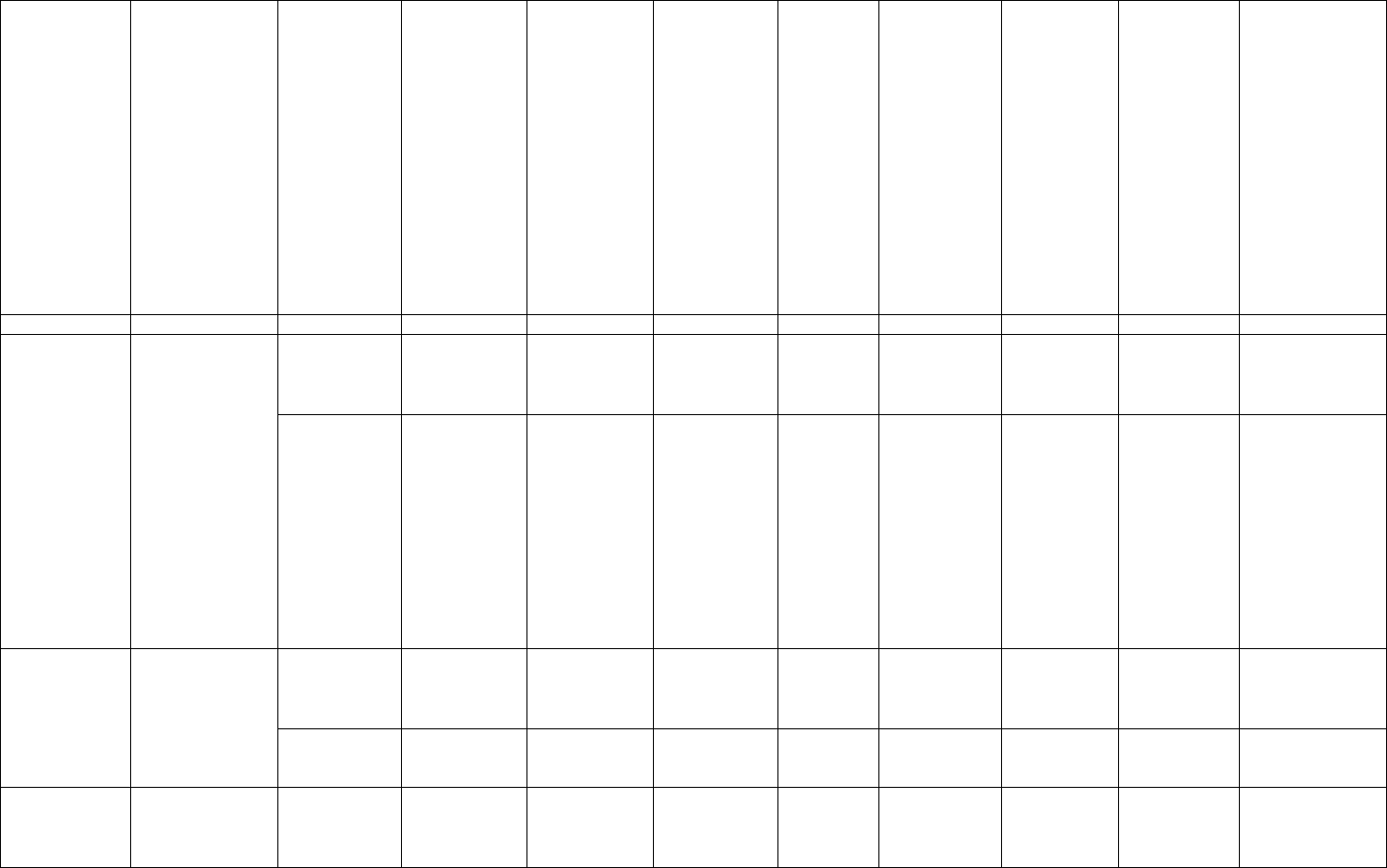

65

Отдельные

рудные тела

Скважины

Шурфы с

рассечками

-

-

-

-

80-120

-

До глубины

100-300

80-120

Отдельные

выработки

40-60

25-30

До глубины

300-500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Штокверки

изометрическо

й или

неправильной

формы

Размеры по всем

измерениям –

сотни метров

Отдельные

рудные тела

Шурфы или

вертикальные

скважины

Скважины

Структурные

скважины

100*200

-

-

-

-

-

(100*100)-

(100*120)

120-160

-

Непрерывно

-

-

100-120

Отдельные

выработки

-

Непрерывно

Глубина скважин

до 60-80м

Глубина скважин

до 300-500м или

до подошвы

рудного тела

До глубины 500-

800

Залежи, гнезда

Размеры по всем

измерениям –

единицы и

десятки метров

Рудоносная

Скважины

Магистральн

ые канавы

80-120

40-60

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдельные

рудные тела

Канавы

Шурфы с

рассечками

Горные

выработки

разного

направления в

сочетании с

горизонтальн

ыми и

наклонными

скважинами

-

-

-

-

-

-

10-20

40

-

-

15-25

-

-

-

15-30

-

-

30-40

Приходятся из

разведочных

шахт глубиной

60-80м

Полого или горизонтально залегающие рудные тела

Жилы

Мощность до 3м.

протяженность

сотни метров

Отдельные

рудные тела

Канавы

Шурфы

Скважины

10-20

40-80

-

-

До глубины

15-20

-

-

-

80-120

-

-

80-120

-

-

60-80

-

-

60-80

Измеряются в

плоскости жилы

Залежи

пастообразные

, линзовидные,

ленточные и

др.

Большие

размеры по

простиранию и

падению при

относительно

Отдельные

рудные тела

Скважины

Отдельные

выработки

(120*160)

и реже

(60*120)

Скважины

полностью

пересекают

рудное тело в

направлении

66

большой

мощности

мощности

Залежи

окисленных

руд

Значительные

размеры по

площади и

десятки метров

по мощности

Отдельные

рудные тела

Шурфы или

вертикальные

скважины

Отдельные

выработки

80*120 и

реже

Непрерывно

На всю

мощность

40-80

Непрерывно

На всю

мощность

67

Месторождения жильного типа

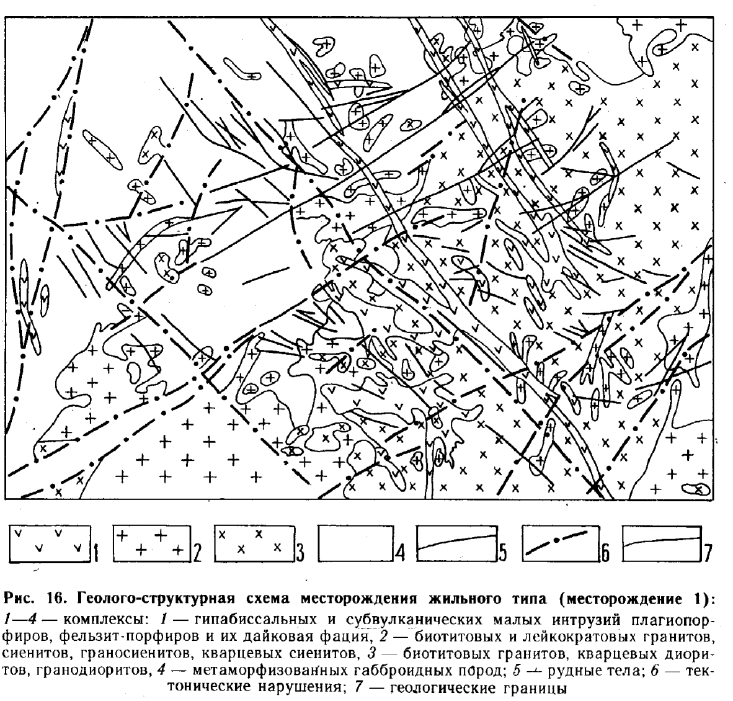

Месторождение 1. Структурные особенности района месторождения определяются системами

нарушений северо-западного и северо-восточного направлений, разбивающих территорию района на блоки

различных порядков. Рудное поле заключено в одном из блоков, вытянутом в северозападном направлении.

В пределах его мелкие блоки характеризуются относительным опусканием в направлении с запада на

восток. В узле пересечения северо-восточных, северо-западных и близмеридиональных нарушений

расположено золоторудное месторождение 1.

Вмещающими породами служат разнообразные по возрасту и составу интрузивные породы.

Большая часть рудного поля сложена комплексом пород гранодиоритовой интрузии (кварцевые диориты,

диориты с ксенолитами амфиболитов, гранодиоритов) и порфировидных гранитов. Широко развиты малые

интрузии плагиогранит-порфиров в форме штока и многочисленных даек. Ведущими структурами,

вмещающими кварц-сульфидные жилы, являются дизъюнктивы трех направлений: 1) северовосточного с

крутым падением на юго-восток, реже на северо-запад; 2) северо-западного с падением на северо-восток и

юго-запад под углами 70—80°; 3) субширотного с падением на север или юг под углами 50— 60° (рис. 16).

Вещественный состав руд характеризуется значительным разнообразием жильных и рудных минералов.

Рудные минералы превалируют над жильными. Лишь в местах выклинивания промышленных рудных тел

количество рудных минералов резко уменьшается.

Среди рудных минералов широко распространены пирит, арсенопирит, халькопирит, пирротин,

тетраэдрит, бурнонит, сфалерит и галенит, меньше — различные сульфосоли, минералы висмута и др.

Жильные минералы представлены кварцем, карбонатами и турмалином. Золото ассоциирует с сульфидами,

в основном с арсенопиритом, пиритом, блеклой рудой, бурнонитом, халькопиритом и галенитом. На долю

мелкого золота (менее 0,1 мм) приходится больше половины (60 %) всего золота, а наиболее крупные

золотины (0,25—0,8 мм и крупнее) составляют не более 5 %. В соответствии со стадиями минерализации

выделяются следующие минеральные ассоциации: кварц-турмалиновая, кварц-пиритовая, пирит-

арсенопиритовая, галенит-сфалеритовая, пирротин-тетраэдрит-бурнонит-халькопиритовая (наиболее

продуктивная), кварц-антимонитовая и карбонатная.

В связи с концентрически зональным размещением продуктивных минеральных ассоциаций жилы,

залегающие ближе к штоку плагиоо-гранит-порфиров, неперспективны на глубине, так как в этих случаях

вскрыты эрозией их коренные части, сложенные слабозолотоносными минеральными комплексами; жилы

периферических частей месторождения более благоприятны на глубоких горизонтах. К наиболее

продуктивным относятся рудные жилы сложного минерального состава, представленного пирит-

68

69

70

арсенопиритовой и пирротин-тетраэдрит-бурнонит-халькопиритовой минеральными ассоциациями.

Особенности морфологии жил обусловлены приуроченностью к той или иной системе

рудолокализующих трещин. Наиболее протяженные и значительные по мощности — жилы северо-

восточного и субширотного направления. Они прослежены на 1000—2500 м. Длина более мелких жил

колеблется от нескольких десятков до первых сотен метров. Мощность кварц-сульфидной части жил

меняется по простиранию от нескольких сантиметров до 2 м и в среднем составляет 0,1 —0,25 м, а вместе с

вкрапленными рудами 0,6—1,5 м. Раздувы и пережимы жил имеют столбообразную форму и чаще

восточное склонение. Отдельные пережимы достигают нескольких десятков и даже сотен метров. Наиболее

крупные крутопадающие рудные тела с промышленным содержанием золота прослежены на глубину до

1200 м. Многие жилы характеризуются сложным внутренним строением и наличием большого количества

апофиз, имеющих самостоятельное промышленное значение. Отмечается прямая зависимость мезду

сложностью минерального состава и мощностью жил.

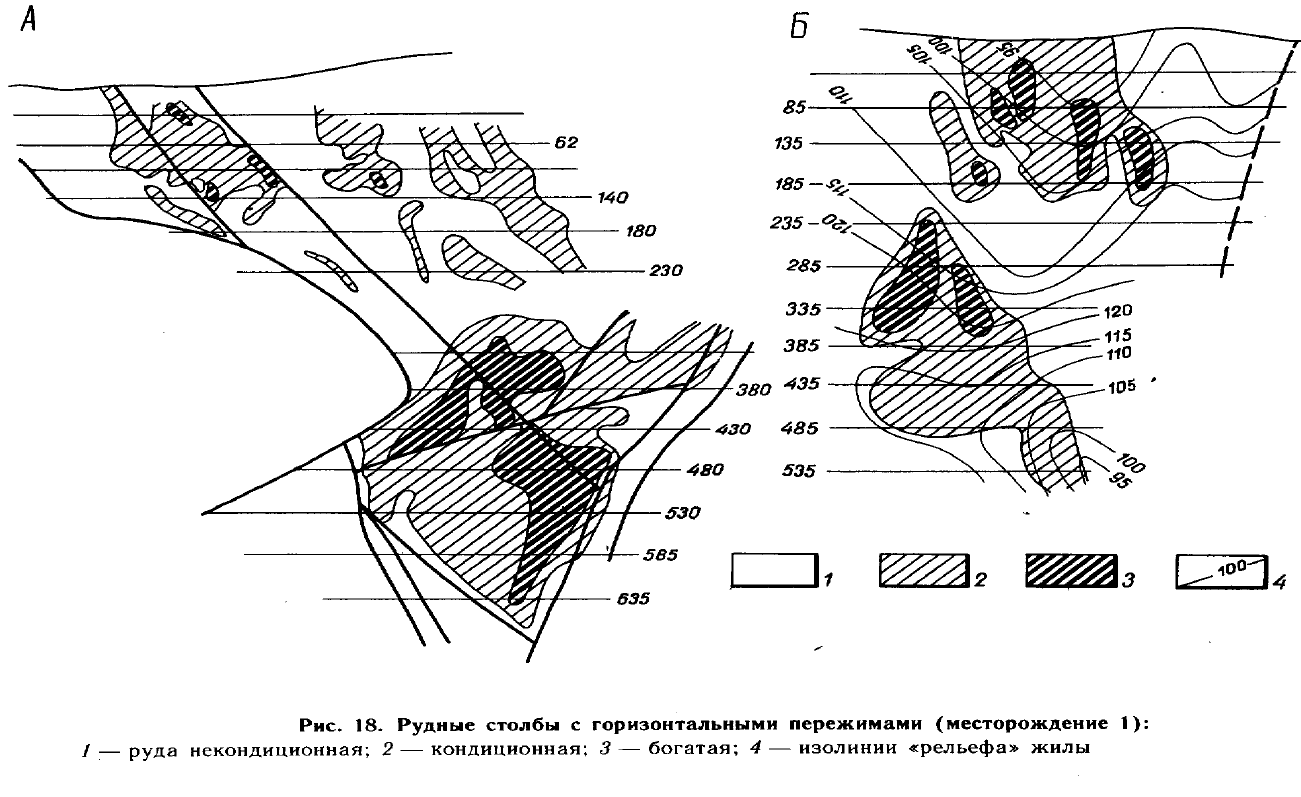

Промышленное оруденение в плоскости жил носит прерывистый характер: богатые рудные столбы

чередуются с пережимами и участками с резко пониженной золотоносностью. Морфология рудных столбов

разнообразна. В центральной части месторождения для жил характерны вытянутые по падению рудные

столбы с почти горизонтальным пережимами, форма которых обусловлена морфологией рудовмещающих

структур и сопряжением их со структурами других направлений (рис.18). На западном участке форма

рудных столбов в жилах определяется системой дорудных ограничителей (рис.19).

Распределение золота крайне неравномерное. Пробы с очень низким содержанием чередуются с

небольшим количеством проб с высоким содержанием. Последние в значительной степени и обуславливают

промышленную ценность жил. Коэффициент вариации содержаний золота для различных жил колеблется в

пределах 160-290%, причем изменчивость по простиранию (V=160-380%) почтив четыре раза превышает

изменчивость по падению (V=47-96%). Месторождение относится ко 2 группе по классификации ГКЗ СССР.

Разведка месторождения ведется давно и характеризуется постепенным перемещением и

расширением фронта разведочных работ от его центральной части на фланги и на глубину. Стадийность

разведочных работ весьма условно укладывается в следующую схему: поисково-оценочные работы

(предварительная разведка. На стадии поисково-оценочных работ приходились магистральные и короткие

канавы с целью вскрытия и прослеживания рудных тел на поверхности. Перспективные жилы вскрывались

на глубине штольнями и квершлагами с короткими штреками. Для опоискования и оценки глубоких

горизонтов месторождения использовалась колонковое бурение сначала до глубины 300м, а в дальнейшем -

до 700м. Отдельные структурные скважины вскрыли рудные тела на глубине 1200м.

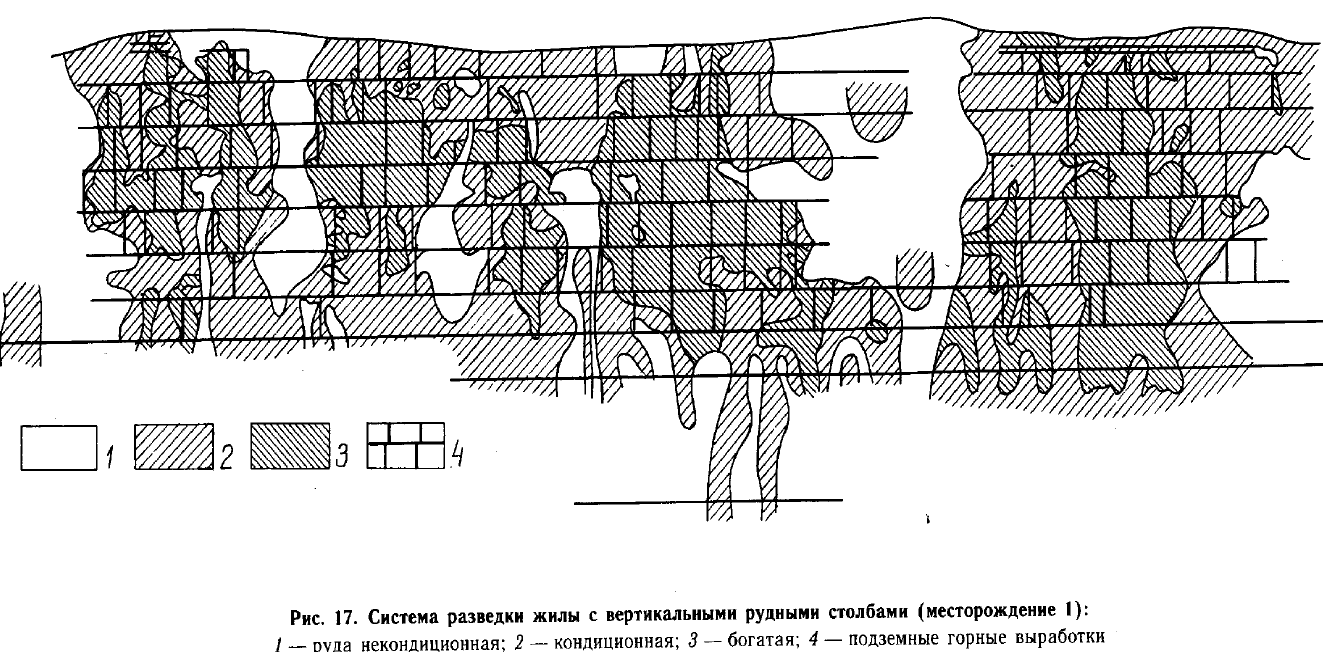

Детальная разведка жил осуществлялась штреками, которые проходили через 100-120м по падению

и восстающим, пройденными в среднем через 100-150м по простиранию жил (см. рис.17).

Наличие параллельных жил и апофиз определило на всех стадиях геологоразведочного процесса

широкое использование для поисков, прослеживания и оценки жил подземного горизонтального бурения.

При предварительной и детальной разведки месторождения довольно широко применялись

геофизические методы: поверхностные электроразведочные, меж-, около скважинного и шахтного радио

просвечивания.

Объем горных работ несколько превышает объем буровых. Данные прямой заверки и сопоставления

результатов буровых и горных работ показывают систематическое занижение содержаний золота,

определенных по керну скважин (отклонения составляют от – 30,4 до 59%).

Ошиби в определении мощности относятся к случайным и варьируют от –14,3 од +20%, в связи с

чем данные бурения служат для подтверждения сплошности оруденения при оконтуривании запасов по

категориям С

1

и С

2

.

На месторождении применяется бороздовое опробование. Поперечное сечение борозды (3/4)*(2/3)

см. Длинна борозды зависит от мощности рудного тела и в среднем составляет 15-20см. Рудные жилы,

вмещающие слабо золотоносные породы и «вкрапленники», опробуются раздельно. При этом по жильной

массе в забое берутся три узкие борозды, а по вкрапленникам висячего и лежачего боков — одна общая

борозда. В зависимости от морфологии рудных тел разработаны три стандартные схемы опробования

забоев: 1) для жил нормальной мощности (10—30 см), сопровождаемой вкрапленниками, — три борозды по

жиле, материал которых объединяется в одну пробу, и одна общая борозда для вкрапленников; 2) для серии

маломощных прожилков (4-5 см), сопровождаемых вкрапленниками,— одна общая борозда для

вкрапленников и общая задирковая для прожилков; 3) для вкрапленников — одна общая борозда.

Опробуются, как правило, забои штреков, а в отдельных случаях взамен забоев — их кровля. Вначале

штреки опробовались через 1,5—2 м, в последующем интервалы были увеличены до 5 м. Восстающие

опробуются по обеим стенкам; борозды располагаются через 4—5 м.

Геологическая документация горных выработок проводится одновременно с опробованием. При

первичной обработке материалов подземных наблюдений используются карточки, на которых дается зари-

совка, выносятся описание и результаты опробования. Первичные материалы геологических наблюдений

сводятся в систему особых паспортов, составляемых для отдельных очистных блоков, восстающих и прочих

выработок. Система паспортов значительно облегчает выполнение трудоемких операций, связанных с

оперативными и генеральными подсчетами запасов. Размеры паспортов стандартные: 40x30 или 30x60 см.