Воларович Г.П., Иванов В.Н. (ред.). Методика разведки золоторудных месторождений

Подождите немного. Документ загружается.

81

— в сложных участках не проведено сгущение канав и рассечек до 10 м;

— в некоторых случаях опробование осуществлено не на полную мощность и с различной высотой

отбора проб; забои штреков не опробованы, что не позволяет оценить влияние даек на распределение

оруденения;

— не проведено обоснование оптимального сечения борозды и применяемый способ

опробования не заверен валовыми пробами;

— не выполнены работы по выяснению достоверности бурения, в результате данные по скважинам

в ГКЗ СССР исключены из подсчета запасов;

— подсчет запасов выполнен без учета геологических границ и установленных закономерностей в

размещении оруденения в пределах рудных тел;

— дайки мощностью менее 4 ж не исключены из подсчета запасов. При дальнейшей разведке

месторождения было рекомендовано учесть

указанные недостатки.

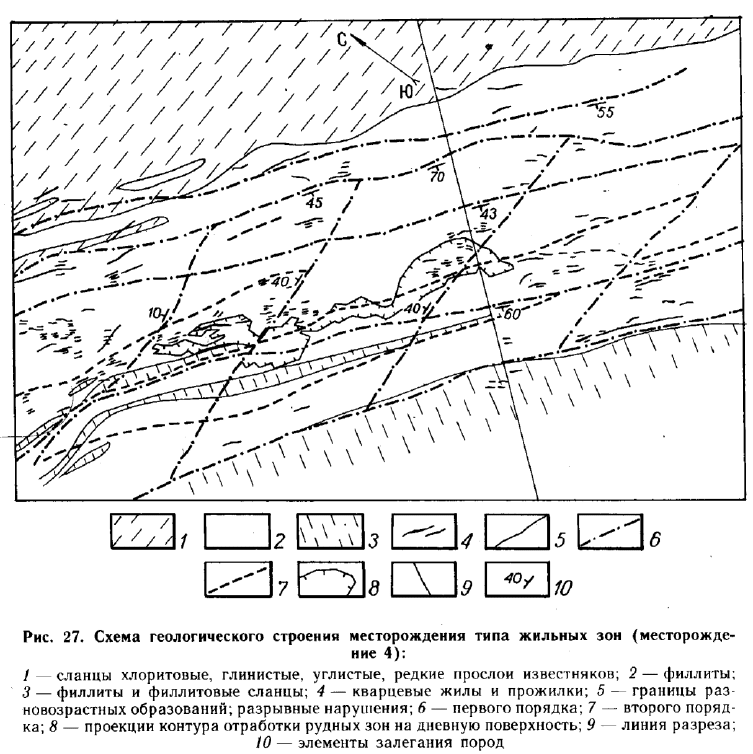

Месторождение 4. Месторождение контролируется мощной зоной тектонитов северо-западного

простирания, приуроченной к северо-восточному крылу синклинальной структуры. Вмещающие породы

представлены филлитами и филлитизированными сланцами, которые в значительной степени

дислоцированы в складки различных порядков. Системой поперечных субширотных нарушений, падающих

под углами 45—55° на северо-запад, месторождение разбивается на ряд крупных блоков (рис. 27).

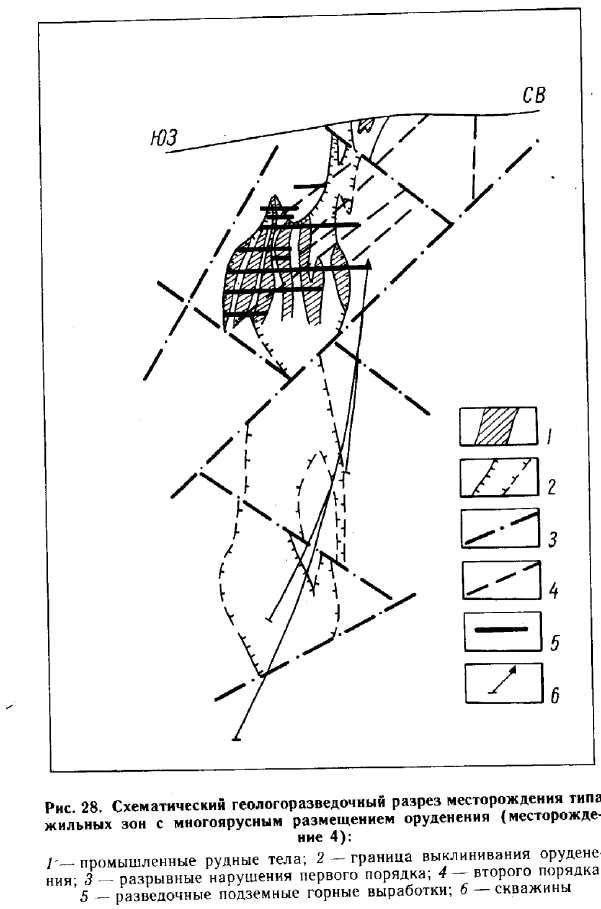

Многочисленные кварцево-жильные образования сгруппированы в жильно-прожилковые зоны,

которые, сближаясь и сочленяясь, образуют протяженную и мощную зону жильно-прожилкового

прокварцевания. По вертикали она располагается ярусами, стержневые части которых характеризуются

наибольшими мощностями (до 350 м) и повышенным количеством жильного кварца. Ярусы имеют общее

юго-восточное склонение под углами 10—20°. Вскрыты три яруса, расстояние между стержневыми частями

которых составляет 350—500 м по вертикали (рис. 28).

82

Кварцево-жильные образования сложены на 90—98 % молочно-белым крупнозернистым кварцем с

непостоянной, в общем незначительной, примесью серицита, хлорита, альбита и карбонатов. Сульфидная

минерализация в виде вкрапленности, гнезд и прожилков составляет 1—3 % и представлена пиритом,

пирротином, арсенопиритом, сфалеритом, галенитом и халькопиритом. С ранней стадией сульфидов

(крупнозернистые разности пирита и арсенопирита) связано тонкодисперсное золото. Главная же масса

видимого золота ассоциирует с галенитом, сфалеритом, мелкозернистым пиритом и пирротином,

составляющими позднюю основную продуктивную ассоциацию сульфидов. Золото от крупного до

пылевидного; наиболее крупные его выделения группируются в гнезда и образуют «кусты». Форма золотин

комковатая и пластинчатая. Золото обычно приурочено к приконтактовым зонам кварцево-жильных

образований, нередко к сланцевым включениям и сульфидам в жильном кварце.

По количественному соотношению жильного кварца и сланцев типы руд подразделяются на

существенно кварцевые, кварцево-сланцевые и существенно сланцевые. Степень золотоносности руд

находится в прямой зависимости от сложности жильного узора и минерального состава сульфидов.

Наиболее высокая продуктивность у промежуточного типа руд с полисульфидным составом. Границы

промышленного оруденения устанавливаются главным образом опробованием, но могут быть определены

также по относительно повышенной кварценосности и распространению продуктивной ассоциации.

В пределах яруса, вскрытого горными выработками, выделяются пять крупных жильно-

прожилковых зон. Мощность их от 1 до 60 ж (в раздувах). Изменчивость мощности зон более высокая по

вертикали, чем по простиранию. По простиранию зоны ограничиваются и смещаются широтными

нарушениями.

По степени насыщенности, морфологии и взаимному расположению кварцево-жильных

образований выделяются участки, сложенные сериями сближенных, разнообразных по форме кварцевых

жил и прожилков (первый тип рудных тел), а также участки, почти нацело сложенные .массивным

83

кварцевым ядром с жильно-прожилковым обрамлением (второй тип рудных тел). Рудные тела первого типа

характеризуются пониженной кварценосностью, повышенной сложностью жильного узора и развитием

сложных линзовидных форм. Рудные тела второго типа отличаются более простым жильным узором,

повышенной кварценосностью, большими мощностями и, седловидными формами.

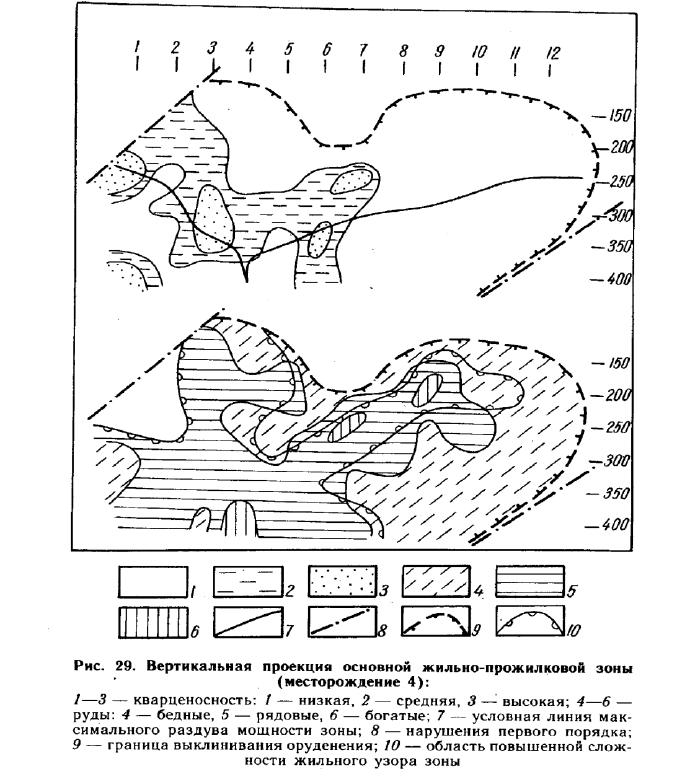

Распределение золота в рудах весьма неравномерное: на общем фоне весьма бедных по содержанию

руд выделяются небольшие участки с высокими содержаниями золота, на которые приходится около 90 %

всех запасов металла. Участки богатых руд приурочены к жильно-прожилково-.му обрамлению кварцевых

ядер или к участкам концентрации кварцевых жил и прожилков. Обогащенные участки часто образуют

рудные столбы, которые вытянуты по вертикали и имеют северо-западное склонение (рис. 29).

На начальном этапе освоения месторождение вскрывалось горизонтами штолен, из которых

проходились штреки и серии рассечек (ортов). Сеть их варьировала от 100 до 20 м. Глубокие горизонты

вскрывались шахтами, из которых проходились штреки с системой квершлагов по сети 50—100 м.

Расстояния между горизонтами не превышали 50 м.

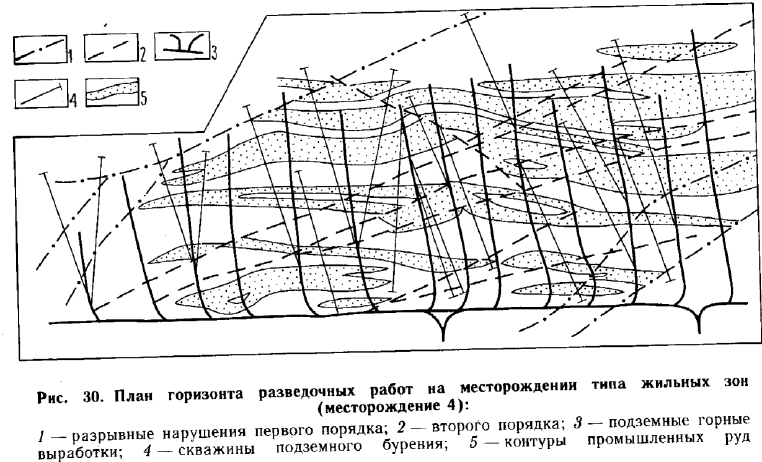

В последние годы разведка глубоких горизонтов месторождения проводится комбинированным

способом:горными выработками и колонковым бурением (рис. 30).

84

Объем бурения в три-четыре раза превышает объемы горных работ. Сеть разведочных горных

выработок 50—100 м по простиранию и 25—50 м по падению жильно-прожилковых зон. Скважины

бурились в межквершла-говых пространствах с целью уточнения контуров рудных тел, в связи с чем

плотность сети достигала 25X25 м. Для опоискования флангов месторождения скважины бурили через

100—200 м. Данные бурения из-за их малой надежности при подсчете запасов по категории С1 не

использовались. Однако заверка результатов бурения проходкой горных выработок показала, что занижение

содержаний золота по скважинам обусловлено не низким качеством бурения (выход керна в среднем 95,2

%), а неверным подходом к опробованию руд: применялся селективный способ опробования, т. е.

опробованию подвергался только жильный кварц. Учитывая обогащенность золотом контактов жильных тел

в пробы отбирали образцы из призальбандовых зон вмещающих пород мощностью 5—10 см.

Плотность и равномерность расположения проб в случае селективного опробования обусловлены

внутренним строением, морфологией и расположением кварцево-жильных образований. В рудных телах

первого типа при селективном опробовании применялась прерывистая борозда различной ориентировки, а

длины отдельных проб варьировали от десятков сантиметров до первых метров. В рудных телах второго

типа сеть опробования характеризуется одинаковой плотностью и непрерывностью расположения проб,

постоянством длины секций. Выработки вкрест простирания и восстающие опробовались по двум стенкам;

выработки по простиранию позабойно через 3—5 м. Обычно бороздовые пробы располагались в две линии,

и материал проб по каждому интервалу объединялся в одну пробу. Поперечное сечение бороздовых проб 0,1

Х0,015 м. По керну опробовались интервалы жильного кварца или прожилкования. Пробы шлама

отбирались при выходе керна менее 70 %.

Анализ сопоставления результатов сплошного (пробы отбирались непрерывными секциями

метровой длины в несколько параллельных линий по стенкам горных выработок) и селективного

опробования пока: зал общую высокую погрешность оценки средних содержаний при опробовании руд

селективным способом. При этом погрешности селективного опробования обусловлены внутренним

строением рудных зон. На участках с системой кварцевых жил и прожилков сложной морфологии

селективное опробование приводит к систематическому занижению содержаний, а на участках сложенных

сериями разобщенных, относительно простых по форме жил, — к систематическому завышению средних

содержаний по разведочным пересечениям.

Рудные тела оконтуриваются на поперечных вертикальных разрезах и погоризонтальных планах.

Блокировка запасов осуществлялась на продольных вертикальных проекциях. В случае оконтуривания по

мощности жильно-прожилковых зон наибольшие погрешности связаны с установлением контуров рудных

тел, особенно при чередовании сложных по морфологии кварцевых образований и участков сланцев.

Оконтурива-ние руд по периферии жильных зон нередко приводит к включению вмещающих пород в

контуры рудных тел или исключению отдельных жильных тел повышенной продуктивности из таких

контуров. Коэффициенты вариации содержаний по селективному и сплошному опробованию равны соот-

ветственно 231 и 129 %.

Запасы месторождения подсчитывались способом эксплуатационных блоков, а в отдельных случаях

— способом геологических блоков. К категории В относились запасы в блоках, оконтуренных с трех или

четырех сторон (для маломощных рудных тел). В мощных участках жильно-прожилковых зон к категории В

отнесены запасы, заключенные в межкамерных целиках и оконтуренные стенками камер на всю мощность

оруденения. К категории C

1

относились запасы в блоках, оконтуренных по редкой сети разведочных

выработок, пройденных между опорными горизонтами (квершлаги, орты по простиранию через 50 и по

падению через 25—50 м), а также запасы в блоках, подсчитанные ниже или выше горизонта горных

85

выработок. Для коротких жильных участков высота подвески блоков с запасами категории С

2

не превышает

10—15 м. Для более крупных тел запасы категории С

1

подвешивались на 25 м.

Запасы категории С

2

подвешивались ниже блоков с запасами категории С

1

на один

эксплуатационный горизонт или более, в зависимости от результатов пересечения жильных зон скважинами.

Для коротких жильных участков запасы категории С2 подвешены на глубину 25 м ниже блоков с запасами

категории С

1

.

При рассмотрении результатов разведки ГКЗ СССР отмечены следующие недостатки в проведении

разведочных работ:

— недостаточно исследована поверхность рудного поля и месторождения, в связи с чем

геологические карты не отражают особенностей условий залегания рудовмещающих пород и факторов,

контролирующих размещение промышленного оруденения;

— не полностью изучено распределение золота в сланцевой части рудных тел, в связи с чем

распределение его в пределах рудных зон и рудных тел в достаточной степени не установлено;

— несмотря на длительную эксплуатацию месторождения, остались недоизученными

морфологические особенности рудных тел, характер распределения обогащенных мелких участков;

— не обобщены и не использовались для уточнения геологического строения и увязки рудных зон

по простиранию и падению данные геофизических исследований;

— для заверки сплошности оруденения по простиранию и падению недостаточно использованы

данные по штрекам и восстающим;

— применяемая сеть разведочных выработок на участках сложного строения не обеспечивала

надежного определения подсчетных параметров, увязку промышленных интервалов и отнесение их к

промышленным категориям;

— не выяснены причины значительного занижения содержаний по данным колонкового бурения;

— методически неверно проведено опробование рудных зон бороздой и задиркой по кварцевым

телам, что не позволило получить полную характеристику оруденения в пределах жильных зон;

— бороздовое опробование проведено бессистемно, качество отбора проб не контролировалось;

— не выполнены опытные работы по проверке использованной схемы обработки проб, в результате

чего допускалось значительное сокращение проб при крупности материала 4 мм;

— при подсчете запасов путем исключения интервалов с низкими содержаниями поднималось

среднее содержание металла в блоках до минимально промышленного или включались в блоки целые

группы сечений с некондиционными содержаниями; допускалось объединение (по мощности) отдельных

разобщенных линз в единое тело; определение мощностей в кварцевой части рудных тел проведено не по

фактическим данным опробования (из-за бессистемного расположения проб), а путем замера их на

материалах первичной документации; содержание в межжильных сланцах и в призальбандовых частях жил

не учитывалось;

— не проведен анализ результатов сопоставления эксплуатации и данных разведки, ранее

утвержденных ГКЗ СССР.

В результате отмеченных недостатков было выполнено повторное оконтурирование рудных тел и

подсчет запасов с учетом содержаний металла в оруденелых вмещающих породах кварцевых жил.

Месторождения типа минерализованных зон

Месторождение 5. В строении рудного поля выделяются два структурных этажа: нижний — сложен

разновозрастными метаморфизован-ными интрузивными породами кислого и среднего состава, а также

кварц-хлоритовыми сланцами, слагающими блок-ксенолит в зоне пересечения древних разломов; верхний

— представлен вулканогенными породами (лавы и туфы дацитов, кварцевых порфиров, андезитовых

порфитов и др.) В нижнем структурном этаже интенсивно проявлена блоковая тектоника, в верхнем

преобладают пологие складчатые деформации.

86

87

88

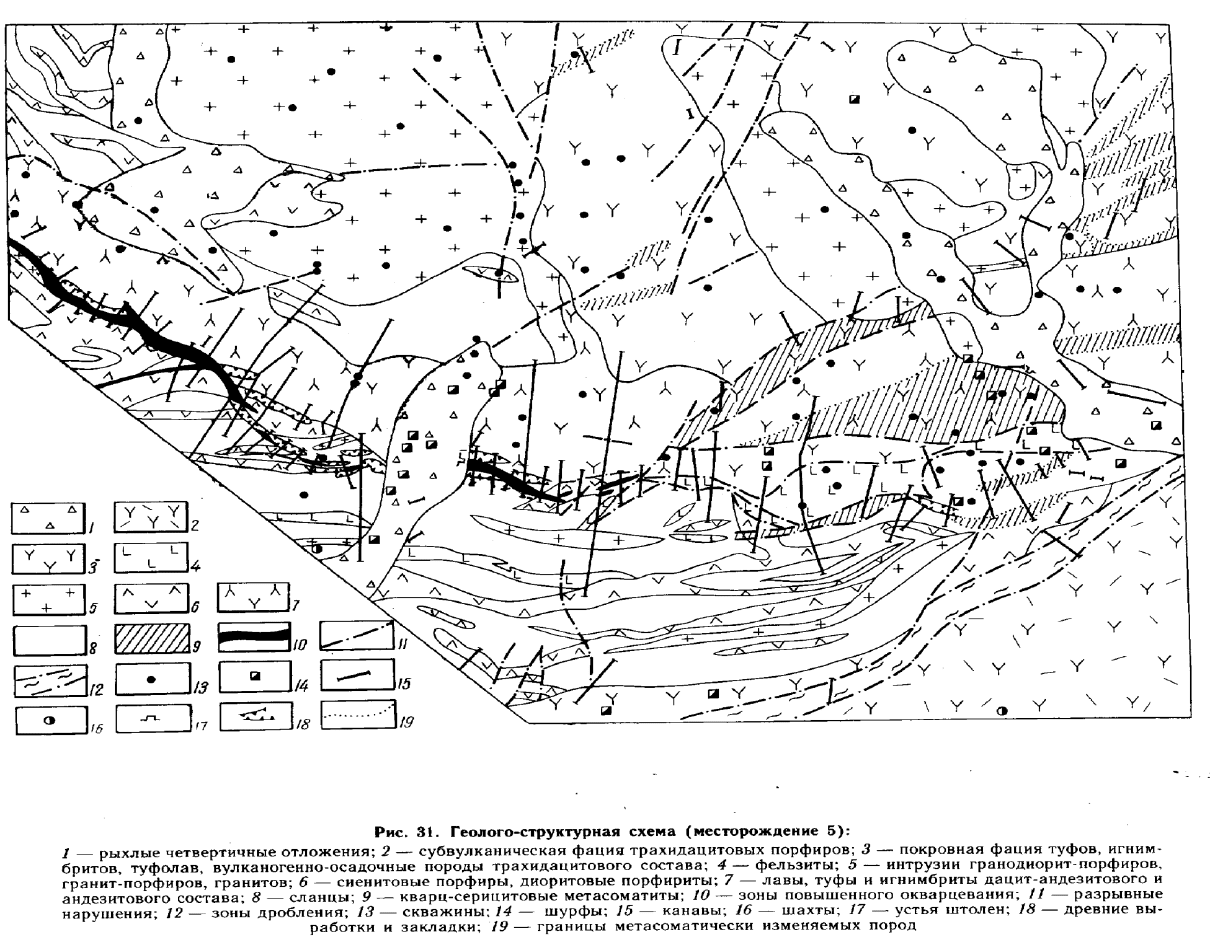

Оруденение размещается в породах нижнего структурного этажа. Главная рудовмещающая и

рудоконтролирующая структура — долгоживущий разлом западно-северо-западного простирания (рис. 31),

который представляет собой мощную ослабленную зону, фиксируемую крупными субпараллельными и

мелкими разноориентированными нарушениями, дайками, различными гидротермальными изменениями,

жилами. Протяженность его около 6 км, мощность до 200 м, падение крутое с углами 50—70°. В пределах

разлома находится минерализованная зона, состоящая из системы субпараллельных и ветвящихся зон

окварцевания в полосе гидротермальных изменений по гранитоидам, сланцам и вулканитам (серицитолиты,

березиты, монокварцевые тела). Мощность зоны до 200 м. На западно-северо-западном фланге — это

система монокварцевых тел, образующих на глубине единую зону небольшой мощности. На юго-востоке,

где зона испытывает изгибы по простиранию, мощность ее с глубиной увеличивается, окварцованные

участки образуют чечеви-цеобразную структуру — «рудоносную зону», в которой локализуются основные

рудные тела. В разрезе рудоносная зона представляет собой расходящуюся книзу систему зон окварцевания

вдоль тектонических трещин. К лежачему боку рудоносной зоны приурочено рудное тело 1, локализованное

в зоне окварцевания, имеющей четкие тектонические границы. Протяженность зоны окварцевания свыше

1000 м, мощность на поверхности 10—20 м, с глубиной она возрастает до 60 м, я затем вновь уменьшается.

На более низких горизонтах количество зон окварцевания растет. Севернее рудного тела 1 появляется зона,

вмещающая второе по количеству запасов тело 10. Еще ниже по падению зоны расходятся, и между ними

появляются новые зоны с рудными телами меньших размеров.

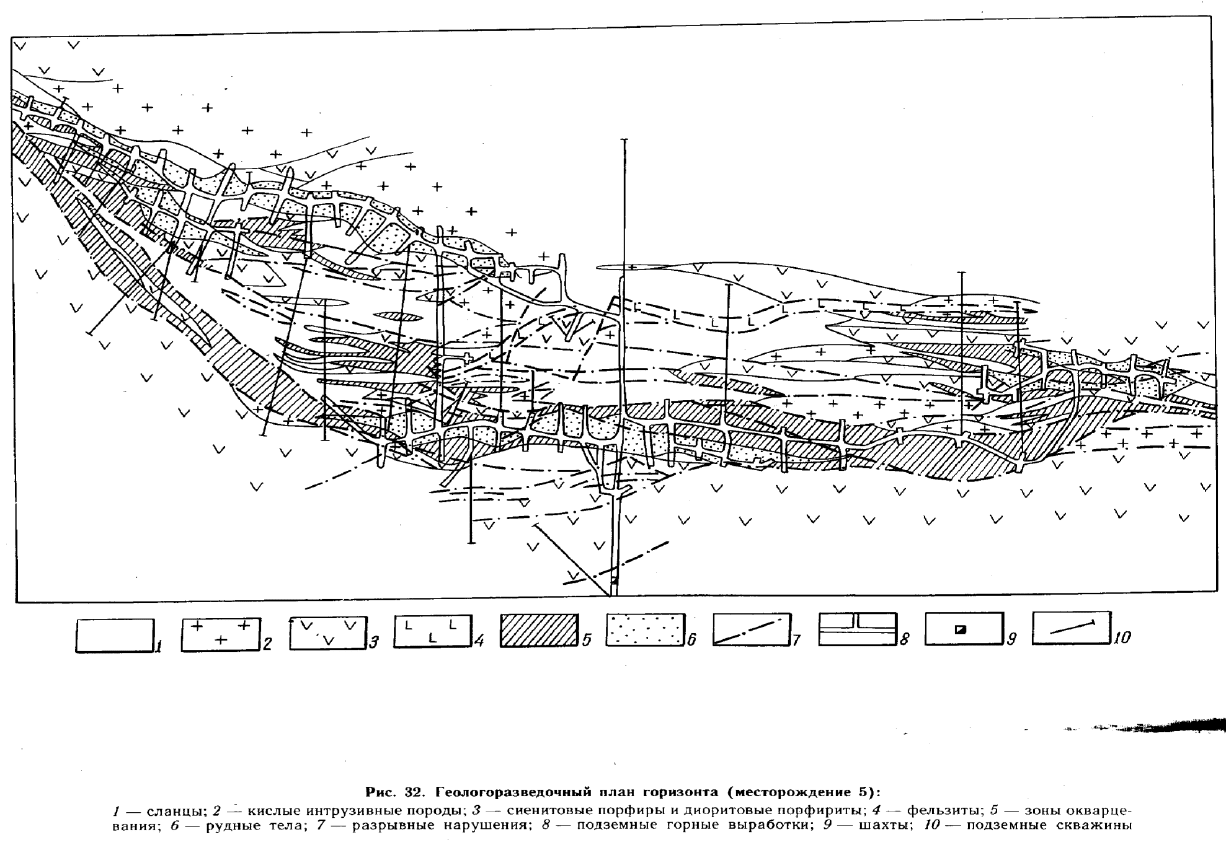

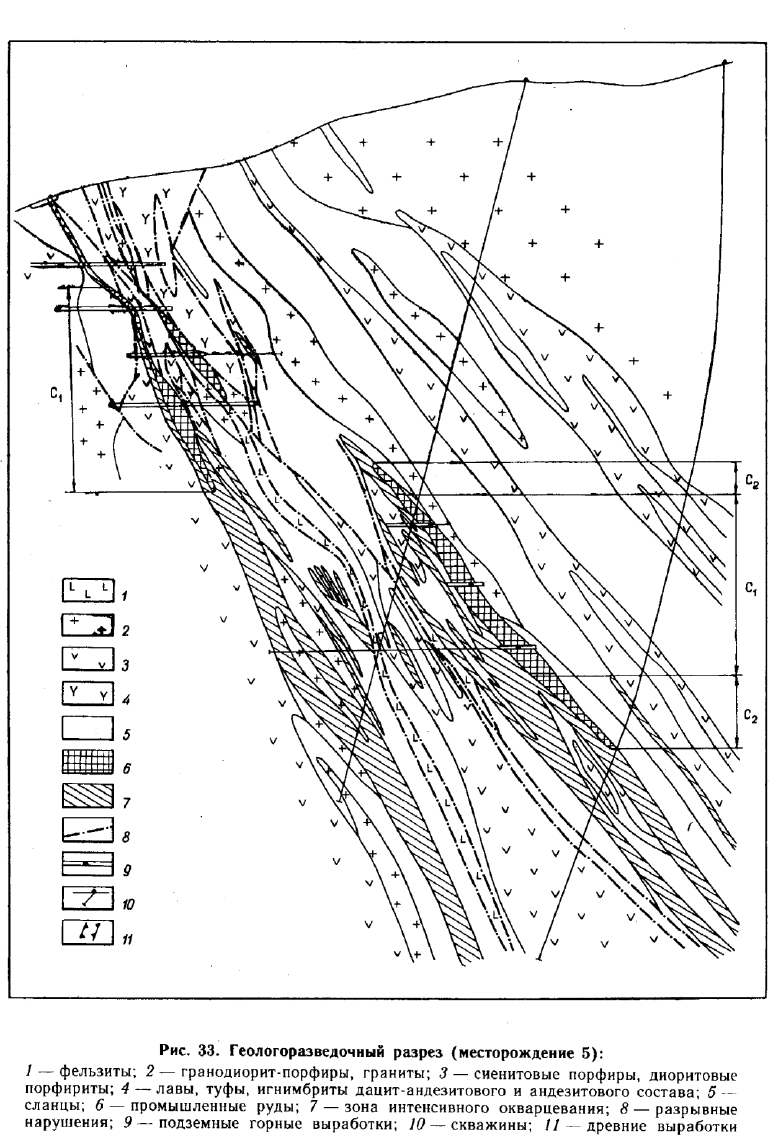

Установлены рудные тела двух морфологических типов: удлиненные ленто- и линзообразные с

изгибами по простиранию и падению (рудные тела 1 и 10) (рис. 32 и 33) и небольшие по простиранию тела

столбообразной формы.

Рудные тела первого типа имеют субширотное простирание и плавные дугообразные изгибы. Среди

участков с рядовыми и бедными рудами выделяются обогащенные участки столбообразной формы (рис. 34

и 35), развивающиеся вдоль секущих нарушений. Протяженность рудных тел по простиранию до 350 м, по

падению до 300 м. Контуры рудных тел сравнительно выдержанные, иногда отмечаются отдельные раздувы

и пережимы (Vm=50—60 %); средняя мощность их 7— 8 м. Рудные столбы имеют протяженность до

нескольких десятков метров при мощности до 30 ж и более. Золото в пределах столбов распределяется

крайне неравномерно (Vc= 100—190 %).

Рудные тела второго типа имеют протяженность по простиранию 100—150 м, а по падению 30—60

м при мощности 20—25 м. В приповерхностной части рудные столбы часто затронуты древними

отработками и за-бутованы.

Границы рудных тел, как правило, не совпадают с границами зон окварцевания и устанавливаются

только по данным опробования. Промышленное золотое оруденение тяготеет преимущественно к лежачему

боку зон окварцевания и лишь на отдельных участках — к висячему. На верхних горизонтах контуры

рудных тел близки к границам зон окварцевания; на нижних горизонтах мощность окварцованных пород

заметно превышает мощность рудных тел. Размах оруденения по простиранию уменьшается от ' верхних

горизонтов к нижним. Установлена вертикальная зональность рудо-отложения (сверху вниз): очень богатое

золото-серебряное оруденение с повышенным количеством сульфидов, сульфосолей и самородков; богатое

золотое оруденение с малым количеством рудных минералов; средние по содержанию руды с убогой

сульфидной минерализацией; бедные руды.

Содержание сульфидов в рудах от 0,5 до 5 %. Основная масса руд сложена кварцем (68—80 %), се-

рицитом (10—18 %), карбонатом (3—8 %). Из рудных минералов отмечаются: пирит, редко халькопирит,

сфалерит, галенит, аргентит. Золото в основном пылевидное.

На стадии поисково-оценочных работ основной объем исследований был связан с изучением

поверхности, что позволило установить геологические границы месторождения. На участках, не

перекрытых эф-фузивами, рудовмещающие структуры были на всем протяжении прослежены канавами и

отдельными шурфами. Канавы проходились через 20—40 м по простиранию. Длина канав обусловливалась

мощностью зоны окварцевания. Для выяснения распределения рудных тел на глубину бурили единичные

скважины. Главный объем работ (45,2 %) приходится на картировоч-ное и структурно-поисковое бурение.

На стадии предварительной разведки решающее значение имели подземные горные выработки —

штольни, рассечки, восстающие (58 % от всего объема горных работ). Горизонты были пройдены через 40

м. По простиранию зоны и рудные тела прослеживаются штреками (см. рис. 32). Сложность горно-

геологических условий (забутовка) обусловила проходку на верхних горизонтах в основном полевых

штреков, рудные зоны и тела вскрывались на полную мощность квершлагами и рассечками через 40 м, а

также горизонтальными скважинами, пробуренными между ними (см. рис. 32). Подземное вертикальное

бурение широко применялось для оконтуривания участков древней отработки. Рудные тела изучены на

глубину 200 м от поверхности на четырех горизонтах.

На стадии детальной разведки объем подземных горных выработок несколько сократился (36,3 % от

всего объема работ) в связи с уменьшением на глубине размаха оруденения. Нижние горизонты

вскрывались из слепой шахты штреками, рассечками, квершлагами через 20 м по простиранию. Для

подтверждения сплошности оруденения и изучения его изменчивости пройдено небольшое число

восстающих с рассечками и пробурены наклонные скважины внутри блоков. Поверхностное бурение на

глубину и флангах было ограничено единичными скважинами (16,8 % от всего объема бурения).

89

В основном месторождение разведывалось горными выработками. Слабая изученность глубоких

горизонтов привела к тому, что практически все запасы подсчитаны по категории С

1

(до глубины 500 м),

запасов категории С

2

крайне мало.

Опробование проводилось бороздовым и щелевым способом с сечением пробы 10X5 см. Секции

имели длину от 0,1 до 1,2 м, реже 1,4 — 1,5 м. В рассечках и квершлагах опробовались две стенки, в

штреках — забои через 3 — 4 м. В восстающих и рассечках отбор проб производился также по двум

стенкам.

Керновое опробование осуществлялось секциями. В зависимости от диаметра керна в пробу шел

или весь керн, или его половина. Средний выход керна по рудным интервалам, вошедшим в подсчет,

составил для поверхностных скважин 59 %, а для подземных 66 % (по целикам) и 73 % (по за.бутовке

древних выработок). Сопоставление данных опробования по скважинам с. результатами бороздового и

валового опробования показало хорошую сходимость средних параметров. Только скважины, пробуренные

по забутованным частям древних горных выработок, дали небольшое завышение среднего содержания

90

золота (И %). Валовые пробы использовались для определения объемной массы и заверки результатов

кернового и бороздового опробования.

Оконтуривание рудных тел по мощности производилось с использованием бортового содержания.

При проведении контура учитывались общее направление рудного тела и усредненные данные по

соответствующим пробам противоположных стенок выработок. В плоскости рудных тел контуры

проводились с использованием лимита для бортовой выработки, на участках, разведанных горными

выработками, контур рудного тела по простиранию проводился между кондиционными и забалансовыми

сечениями на расстоянии 10 м от кондиционного, а при значительной мощности тела - в 20 м от крайнего

кондиционного сечения. Когда краевые сечения совпадали со скважинами, контур проводился

непосредственно по ним.

Подсчет запасов по основным рудным телам в связи с их большой мощностью и изменчивой

морфологией, а также из-за более детальной их изученности в горизонтальных сечениях осуществлялся

методом горизонтальных разрезов. Для мелких рудных тел и при подсчете запасов категории С2 применялся

метод геологических блоков. В обоих случаях рудные тела проектировались на вертикальные плоскости,

ориентированные вдоль рудных тел. Отдельные сечения рудных тел, располагающиеся примерно на уровне

разведочного горизонта, использовались при подсчете запасов наряду с сечениями по горным выработкам.

Во всех остальных случаях результаты бурения скважин (горизонтальных, заверенных рассечками, между

горизонтами и т. п.) при подсчете не принимались во внимание и использовались только для подтверждения

сплошности орудеиения. При подсчете запасов не учитывались и данные, полученные по восстающим и

пройденным из них рассечкам.

Блоки с запасами категории С

1

оконтуривались двумя горизонтами горных выработок. Выше и ниже

последнего блока, разведанного горными выработками, запасы категории С2 подвешивали полотном на

половину этажа (20—25 м). При отсутствии промышленного золотого оруденения на верхнем или нижнем

горизонте граница блока проводилась на половине расстояния между горизонтами.

Средние содержания как в сечениях, так и по блокам выводились способом средневзвешенного,

средние мощности — способом среднеарифметического. Ураганные пробы ограничивались по способу И. Д.

Когана (20% от суммы метрограмма по сечению), однако при рассмотрении материалов подсчета в ГКЗ

СССР было отмечено, что данная методика ведет к занижению запасов и рекомендовано ограничивать

ураганные пробы 10 % от суммы метрограмма по блоку или группе блоков.

ГКЗ СССР отметила следующие недостатки при проведении разведочных работ на месторождении:

— недостаточное изучение характера распределения золота в рудной зоне и в отдельных телах;

— ограниченное применение геофизических исследований для разведочных целей;

— некоторые рудные тела остались недоразведанными и неоконтуренными на глубину и по

простиранию; мелкие рудные тела в пределах рудоносной зоны не оконтурены и не прослежены, запасы их

также не оценены;

- в ряде случаев рудные тела оконтурены без учета имеющихся геологических границ;

- низкое качество бурения в связи с бессистемным расположением скважин, наличием большого

количества дублирующих скважин, вскрывающих рудные тела не на полную мощность, низкий

выход керна;

- нет окончательного ответа на вопрос о возможности использования скважин при разведке;

- не разработана рациональная методика ограничения учета ураганных проб, а принятая методика

ограничения в сечениях по пробам не применима на рудных телах с повышенным содержанием

золота и серебра, так как это привело к значительному уменьшению запасов; ограничения

следует проводить по сечениям в блоках.

В результате из-за недоразведанности часть запасов была переведена в категорию С

2

, Некоторые

блоки были разделены по уровню содержания, В блоках с высокими содержаниями выполнено повторное

ограничение проб.