Воларович Г.П., Иванов В.Н. (ред.). Методика разведки золоторудных месторождений

Подождите немного. Документ загружается.

91

92

93

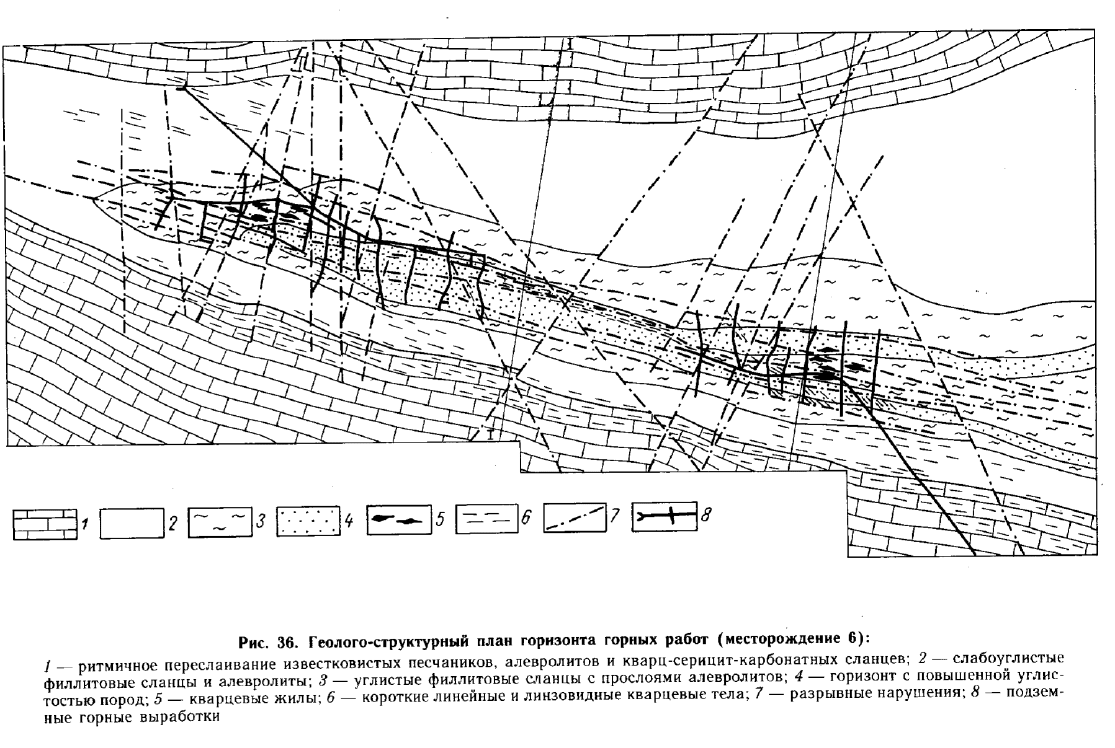

Месторождение 6. Расположено в мощной толще карбонатно-терригенных пород,

метаморфизованных до зеленосланцевой фации и смятых в крупные субширотные сравнительно простые

складки. Приурочено к одной из антиклинальных складок, сжатой и опрокинутой на юг. В ядре складки

залегают песчаники и грубо слоистые алевролиты. Выше по разрезу они согласно перекрываются пачкой

переслаивающихся углеродосодержащих алевролитов и филлитовидных сланцев. На них с постепенным

переходом залегают светло-серые известковые сланцы, обрамляющие ядро складки с севера, юга и запада

(тис.36).

Вблизи ядра антиклинали наблюдается интенсивная дислоцирован-ность пород, выраженная

совокупностью мелкой складчатости, кливажа, трещин скола и отрыва. Углеродистые породы

гидротермально-мета-соматически проработаны, и отчетливо устанавливается кварцевая, карбонатная и

пиритовая прожилково-вкрапленная минерализация, а также развитие малосульфидных кварцевых жил.

Кварц-сульфидная минерализация с золотом образует рудную зону, вытянутую на несколько

километров в субширотном направлении согласно осевой поверхности антиклинали. Мощность зоны по

мере погружения на север-северо-восток возрастает от 20 м на южном фланге до 250 м на северном. В

верхних частях зоны прожилковая кварц-сульфидная минерализация сменяется преимущественно

вкрапленной. При уменьшении дислоцированности пород на флангах месторождения происходит

выклинивание рудной зоны с постепенным снижением интенсивности кварц-сульфидной минерализации.

На фоне умеренной, более или менее равномерной сульфидной минерализации (до 0,8 %) наблюдаются ло-

кальные линзообразные их обособления, где концентрация сульфидов достигает 2 % и более. Такие

обособления прослеживаются на расстояние до 1500 м по простиранию и характеризуются мощностью

порядка 50— 200 ж. Простирание обособлений субсогласное с общим направлением рудной зоны,

отмечается приуроченность их к шарнирным перегибам пачек пород.

В пределах рудной зоны по данным опробования выделяется рудное тело, сложенное прожилково-

вкрапленными рудами. Контур рудного тела в общем совпадает с 0,5 %-ной изоконцентрацией кварц-

пиритовых прожилков.

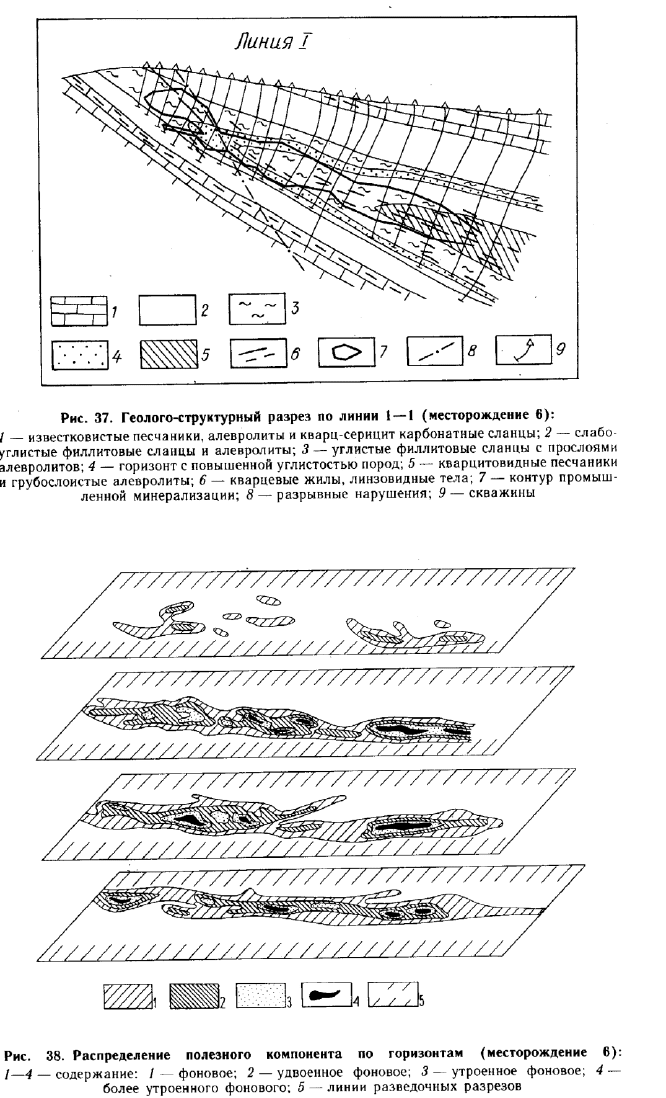

Рудное тело представляет собой пластообразную залежь с раздувами и пережимами, полого

погружающуюся под углами 15—30° к север-северо-востоку (рис. 37). Кровля рудного тела отличается

сложным рельефом: чередуются резкие выпуклости и западины. При средней мощности рудного тела 70 м

разница в отметках кровли по двум смежным профилям скважин составляет в среднем 9 м. Подошва более

выдержанная и ровная.

94

По простиранию рудное тело без существенных перерывов прослежено на несколько километров,

по падению — на 1 — 1,5 км. По восстанию оно постепенно выклинивается как по мощности, так и по

содержанию золота при четком уменьшении интенсивности золото-кварц-сульфидной прожилково-

вкрапленной минерализации вблизи контакта с карбонатными породами. На дневной поверхности рудное

тело трассируется разобщенными участками с невысокими содержаниями золота. По падению

выклинивание промышленного оруденения более резкое, что связано с наличием в ядре антиклинальной

складки неблагоприятных для рудо-локализации песчаников.

Мощность рудного тела колеблется от 15 м на флангах до 140 м в центральной части. В целом

изменчивость мощности невысокая, коэффициент ее вариации равен 40 %. Аномальные раздувы

приурочены к местам резких перегибов шарнира антиклинали. Дизъюнктивные нарушения пострудного

характера несущественно влияют на усложнение морфологии рудного тела.

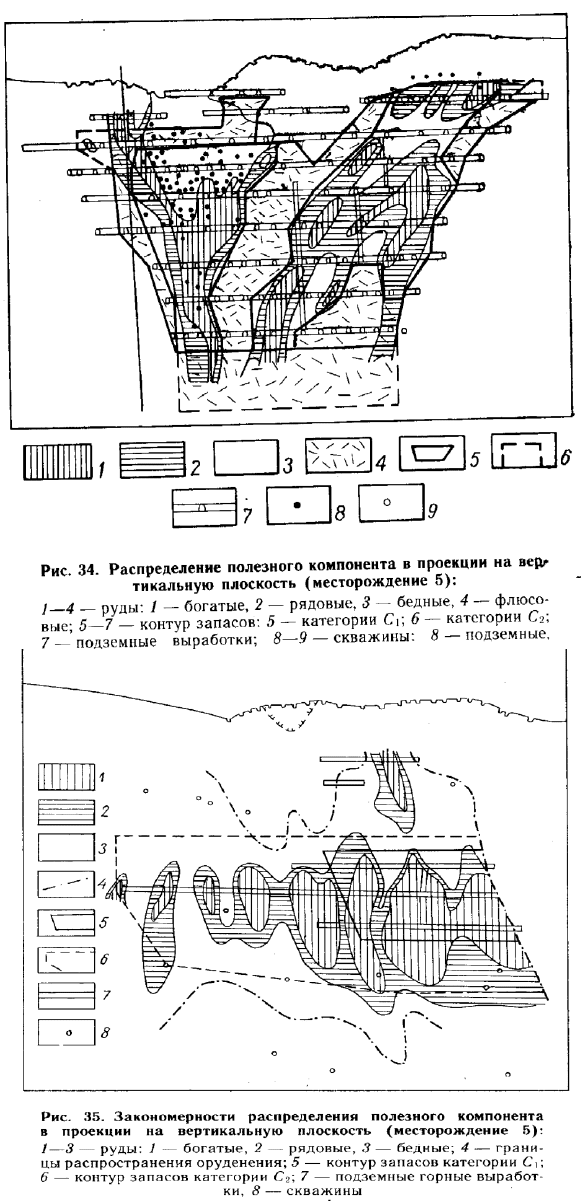

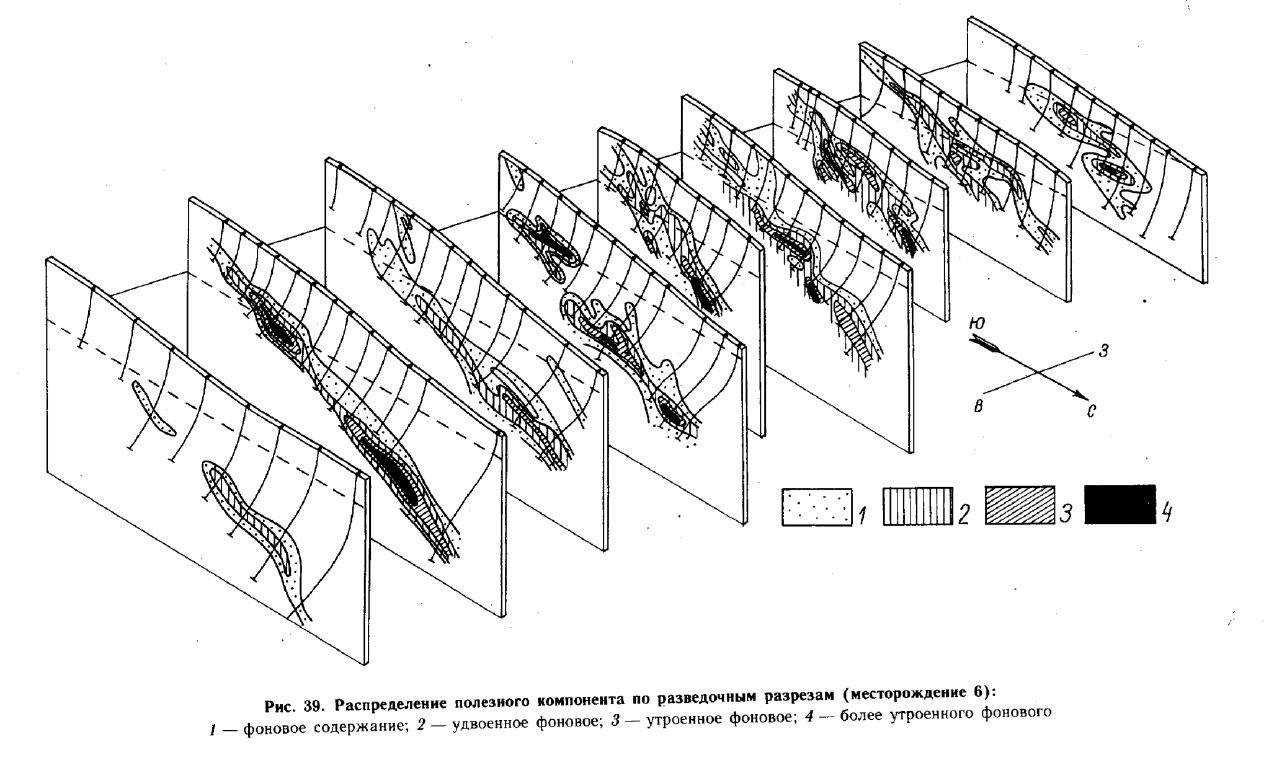

Распределение золота в рудном теле характеризуется столбовым характером (рис. 38 и 39).

Расположение столбов контролируется общим простиранием рудной зоны и поперечными нарушениями.

Последние определяют вытянутый, нередко секущий характер расположения обогащенных участков.

Столбы обычно имеют сложную неправильную форму. Наряду со сравнительно выдержанными по падению

95

на несколько десятков и сотен метров рудными столбами часто наблюдаются небольшие по мощности и

простиранию (5—10 м) обособления богатых руд, гео-метризовать которые при разведке даже по данным

исключительно плотной сети выработок практически невозможно (см. рис. 39).

Руды месторождения отличаются простым химическим и минералогическим составом. В составе

руд в основном присутствуют (%): кварц и полевой шпат (33—49), слюдистые минералы (38—54),

карбонаты (7—13), сульфиды (1,3—2,5) и органический углерод (0,9—2,4). Сульфиды на 90—95 %

представлены пиритом. В незначительном количестве отмечаются халькопирит, пирротин, галенит,

сфалерит, арсенопирит и пентландит. Среднее содержание золота невысокое. Содержание серебра еще более

низкое и составляет в среднем 20 % от содержания золота. Серебро извлекается попутно и самостоятельного

значения не имеет.

Золото в рудах мелкое, преимущественно от 0,001 до 1 мм. Средний размер золотин 0,1—0,14 мм.

Изменчивость содержаний золота сравнительно невысокая и определяется коэффициентом вариации по

отдельным пробам в размере 80—160 %, а по сквозным сечениям около 40 %.

Учитывая в целом несложное геологическое строение месторождения, крупные масштабы

оруденения, сравнительную простоту морфологии и условий залегания рудной залежи, выдержанность и

плотность оруденения по падению и простиранию, невысокий уровень изменчивости мощности и

содержания, данное месторождение отнесено ко II группе по классификации ГКЗ СССР. Разведка

месторождения полностью проведена колонковым бурением.

При поисках промышленных руд бурили отдельные скважины глубиной преимущественно до 200

ж, реже больше. В среднем глубина бурения скважины была равна 181 м. Объем бурения на стадии

поисковых работ составил 2,5 % от общего объема бурения за весь период изучения месторождения.

96

97

На стадии предварительной разведки скважины бурились по редким профилям, расположенным

вкрест простирания рудной зоны до глубины, как правило, 250—300 м (в среднем 203 м} по сети 400X200,

400Х100 м. Объем бурения на стадии предварительной разведки составил 3 % от общего бурения за весь

период разведки.

Основной объем бурения (94,5 %) приходится на детальную разведку. Глубина бурения достигла в

среднем 272 м на одну скважину. В отличие от предыдущих стадий разведки бурение отдельных скважин

осуществлялось на глубину до 1100 м для изучения геологического строения глубоких горизонтов и

определения протяженности золотого оруденения по падению рудной зоны.

С целью обеспечения подсчета запасов по различным категориям сеть разведочных скважин

последовательно сгущалась до 100X50 и 50X50 м. В настоящее время месторождение разведано до 450 м.

Запасы категории В разведывались скважинами по сети 50X50 м, С

1

— 100X50 м и реже 50X50 м, С2 —

100X100, 200Х100 и 400X100 м (рис. 40). Принятая плотность сети разведочных скважин подтверждена

разведкой экспериментального блока и анализом результатов перевода запасов из низких в более высокие

категории. С целью изучения внутреннего строения рудного тела и характера распределения золоторудной

минерализации, выяснения сплошности оруденения и проведения специальных видов крупнообъемного

опробования (для технологических испытаний, определения представительности данных бурения, объемной

массы и т. д.) на стадии детальной разведки пройден штольневый горизонт в 20—40 м от поверхности с

рассечками через 50—100 м и восстающими. Горные выработки имели чисто вспомогательное значение и

полученные по ним данные непосредственно для определения показателей подсчета запасов не

использовались.

При опробовании разведочных скважин в пробу отбирались половинки керна, распиленного

пополам вдоль длинной оси. Длина секции равна 2 м. В начальные периоды разведки в керновую пробу

отбиралось 2/3 керна по диаметру при длине секции 1м. Опробование в горных выработках проводилось

вручную бороздой длиной 1 м и сечением 5Х10 см. Пробы отбирались перпендикулярно мощности рудного

тела через 3 м в штреках и через 2 м в ортах по обеим стенкам. На заключительных этапах разведки при

помощи механических пробоотборников режущего действия пробы отбирались по одной в каждой стенке.

Длина пробы равнялась высоте выработки (2—2,5 м). Восстающие опробовались по двум противоположным

стенкам бороздовыми или щелевыми пробами секциями длиной 1 м.

Для определения представительности данных кернового опробования на месторождении пройдено

95 восстающих общей длиной 2210,3 м, в том числе непосредственно по стволам скважин пройдено 66

восстающих (1546,2 м)\ 26 восстающих (769,1 м) пройдено с валовым опробованием.

Восстающие опробовались бороздовым и валовым способами, а также путем систематического

отбора отбитой предварительно дробленой (до минус 50 мм) руды отсечками, по девять проб массой по 8 кг

из каждой отпалки. В дополнение к экспериментальным работам по опробованию руд в естественном

залегании были проведены исследования по изучению распределения содержания золота отдельно по керну,

шламу и буровой мути. Всего на месторождении отобрано 611 крупнообъемных валовых проб, 7204 пробы-

отсечки и 444 пробы с раздельными данными по керну, шламу и буровой мути.

В результате исследования последних было установлено завышение содержания золота по

скважинам с выходом керна менее 70 %. Однако специальный анализ, выполненный совместно с подсчетом

запасов при УСЛОВНОЙ замене керновых проб валовыми для 11 подсчетных блоков, показал, что среднее

содержание, определенное в процессе разведки по скважинам, отличается высокой надежностью. Кроме

того, сопоставление с результатами более надежного, валового опробования позволило установить, что

98

керновое опробование на данном месторождении вполне удовлетворяет требованиям подсчета запасов.

Подсчет запасов по месторождению был произведен методом геологических блоков с разбивкой

последних (от поверхности) на горизонтальные слои мощностью 45 м (для удобства при проектировании

предприятия) . К категории В были отнесены запасы с устойчивыми средними содержаниями и мощностью,

разведанные скважинами по сети 50X50 м в пределах развития горизонта горных работ с восстающими,

заверяющими скважины. К категории С

1

— запасы, разведанные скважинами по сети 50Х 100 м. Отдельные

участки, отличающиеся сложным геологическим строением, неустойчивой морфологией рудного тела и

невыдержанным содержанием золота, разведанные по сети 50X50 м, также относились к категории С

1

.

Запасы по категории С

2

подсчитывались методом вертикальных сечений без разбивки блоков на

горизонтальные слои.

Учет и ограничение ураганных проб производились по методике И. Д. Когана. По каждой скважине

в пределах сорокапятиметрового интервала применялся 20 %-ный предел суммы метрограмма.

Если количество проб в скважине было меньше 20, то для выявления и ограничения ураганных

значений объединялись данные по соседним скважинам данного подсчетного блока.

Необходимо подчеркнуть, что последовательная разведка запасов по сети (200—100) XI00, 100X50

и 50X50 м с переводом запасов С

2

в С

1

и В показала, что при сгущении сети никаких изменений в подсчет-

ных параметрах и в общих запасах не произошло. Это свидетельствует о надежности принятой разведочной

сети и возможности проведения разведочных работ на подобных месторождениях по более разряженной

сети: для запасов С, — 100*100, В — 100X50 м.

При разведке для структурных построений широко использовался стандартный комплекс

геофизических методов — магнитометрия, грави-разведка, электроразведка. Выделение горизонтов

углеродсодержащих алевролитов и сланцев, вмещающих рудное тело, осуществлялось методами каротажа

(КС, ПС и др.). Прослеживание и оконтуривание рудных тел геофизическими методами на стадиях

предварительной и детальной разведки оказалось малоэффектным. Лишь метод радиопросвечивания

(скважинного и шахтного), примененный в ЦНИГРИ в качестве опытного, дал возможность оконтуривать

зоны пониженной проводимости, связанные с развитием кварц-сульфидной минерализации и хорошо

совпадающие с контуром промышленных руд.

Однако ввиду замерзания раствора в скважинах этот метод не вышел из рамок эксперимента.

Запасы по месторождению дважды утверждались в ГКЗ СССР. Первый раз запасы не были

утверждены из-за недостаточного обоснования достоверности данных кернового опробования. При

повторном рассмотрении методика проведения разведочных работ была признана правильной и

существенных замечаний ГКЗ СССР не сделала. Было указано лишь на недостаточную изученность

закономерности размещения относительно бедных и богатых участков в пределах всей зоны и отдельно

рудных тел, а также невыясненность причин резких изменений мощностей по падению и простиранию

минерализованной зоны. Практически это первое месторождение, разведка которого полностью

осуществлялась бурением, а горные выработки использовались только для заверки данных бурения и отбора

технологических проб.

Штокверковые месторождения

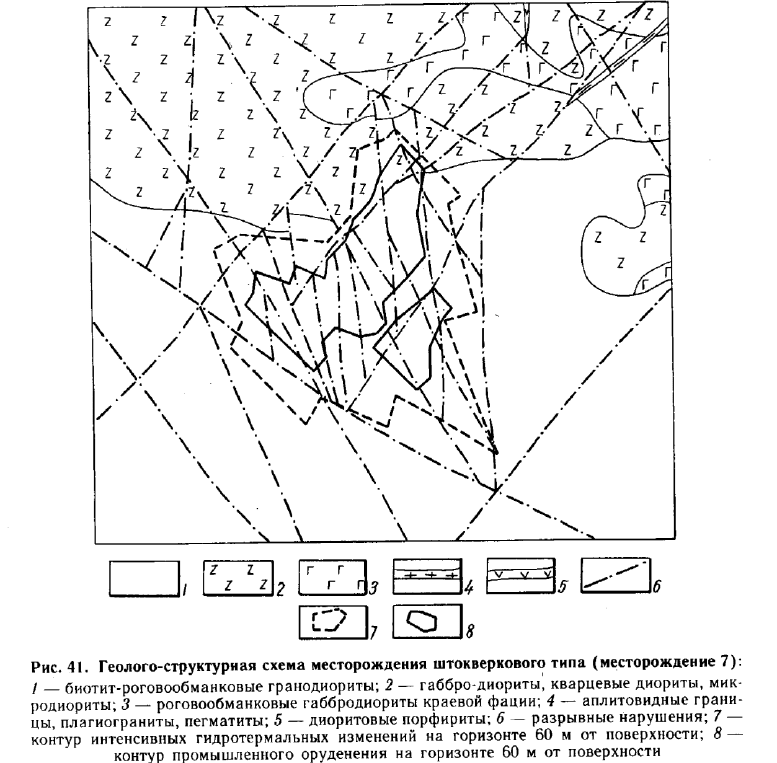

Месторождение 7 приурочено к узлу сопряжения крупного регионального северо-западного разлома

с системой сколовых нарушений северо-западного, меридионального и северо-восточного простираний.

В геологическом строении рудного поля участвуют интрузивные образования. На всей его площади

развита кора выветривания. Выделяются два интрузивных комплекса: габбродиоритовый и гранодиори-

товый. Контакты между ними постепенные, со сложным чередованием маломощных (сантиметры — первые

метры) инъекций габбродиоритов, их пятен и апофизных ответвлений в гранодиоритах.

Золоторудная минерализация локализуется в тектоническом блоке, образованном

разнонаправленными нарушениями, в пределах контура серицитизированных, окварцованных и

калишпатизированных пород. Границы гидротермально измененных пород условно приняты за естест-

венные границы месторождения (рис. 41).

99

В тектоническом блоке густая сеть трещин образует сложную внутри-блоковую структуру типа

штокверка. Рудолокализующее значение принадлежит преимущественно трещинам северо-восточного

направления, что определило линейно-вытянутую столбообразную форму штокверка. Внутреннее строение

штокверка определяется развитием жил и прожилков золото-кварц-сульфидного состава и рассеянной

вкрапленностью различных сульфидов с золотом.

В зависимости от распределения и пространственных взаимоотношений минеральных образований

выделяются прожилковые и прожилко-во-вкрапленные руды. К прожилковым относятся руды, которые

представлены преимущественно отдельными маломощными жилами и прожилками кварцевого и кварц-

сульфидного состава при практическом отсутствии вкрапленности сульфидов в гидротермально измененных

породах.

Прожилково-вкрапленные руды сложены сближенными маломощными (от миллиметров до первых

сантиметров) прожилками сложного золото-кварц-полисульфидного состава с неравномерно развитой

между ними тонкой вкрапленностью и гнездами арсенопирита удлиненной и неправильной формы (до

нескольких сантиметров). Вкрапленные руды отличаются мелкой и редкой вкрапленностью арсенопирита и

других сульфидов в гидротермально измененных породах и образуют общий фон сульфидной

минерализации месторождения. Руды преимущественно малосульфидные.

Из рудных минералов наиболее распространены арсенопирит и пирит, менее__гематит,

халькопирит, висмутин и самородный висмут. В незначительных количествах встречаются магнетит,

ильменит, рутил, сфен, марказит, пирротин, тетрадимит, теллуровисмут, козалит, блеклая руда, галенит,

антимонит, ковеллин.

Все золото связано с кварц-сульфидной минерализацией. Уровень его содержания практически не

зависит от состава вмещающих интрузивных пород. Однако в габбродиоритах золото в сравнительно одина-

ковых количествах встречается как в жилах и прожилках (60%), так и в гидротермально измененных

породах (40%). В гранодиоритах в основном все золото приурочено к жилам и прожилкам (82 %) и лишь

небольшое его количество (до 18%) находится в гидротермально измененных породах.

Золото мелкое, от десятых долей микрометра до 0,063 мм. В околожильных гидротермально

измененных породах золото мельче, чем в кварц-сульфидных жилах и прожилках, где оно встречается в

основном в срастании с арсенопиритом и минералами висмута. В измененных породах золото

преимущественно находится в срастании с нерудными минералами. Распределение золота в рудах крайне

неравномерное. Участки с высокими концентрациями сменяются участками с низкими содержаниями.

100

Изменчивость содержания в рудах высокая и коэффициент вариации 140—170 %.

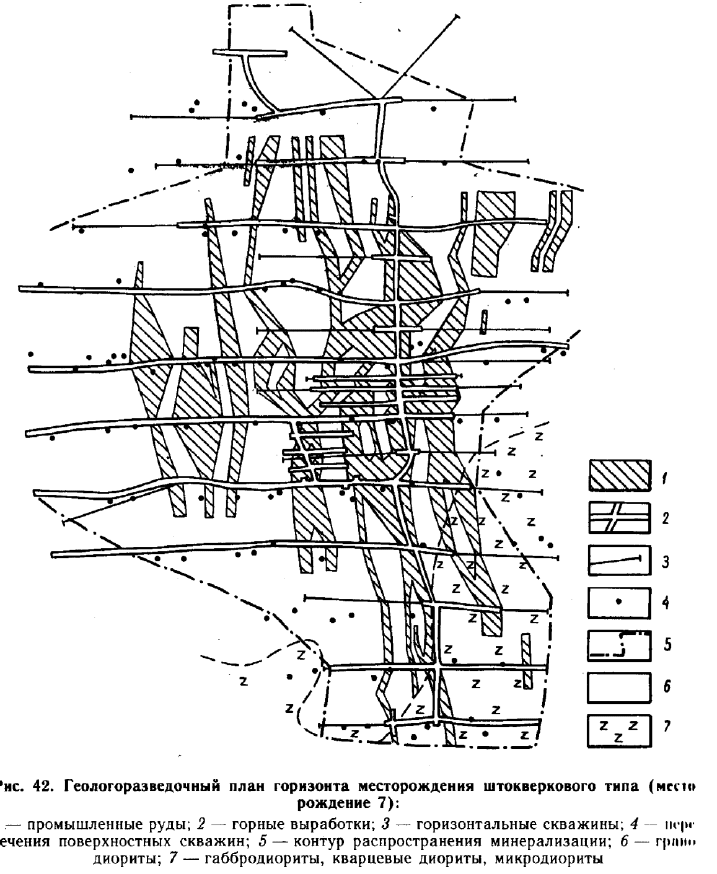

Характер распределения промышленных концентрации определяется сложным взаимоотношением

прожилковых и прожилково-вкрапленных руд. Последние развиты в линейно-вытянутых рудных зонах,

разделенных слабозолотоносными вкрапленными рудами и безрудными гидротермально измененными

породами (рис. 42). По падению и простиранию рудные зоны часто объединяются, внутри них появляется

большое количество безрудных и слабооруденелых участков. Наблюдается каркасное строение со сложным

чередованием безрудных участков, бедных и богатых по содержанию руд, надежная увязка и оконтуривание

которых по падению и простиранию невозможны даже при весьма плотной сети разведочных выработок

(рис. 43). Рудные зоны выделяются условно и только в приповерхностных частях штокверка, разведанных в

основном горными выработками. Ниже горизонтов горных работ, при разведке скважинами, выделение

отдельных зон практически невозможно. Месторождение относится ко II группе по классификации ГКЗ

СССР.