Воларович Г.П., Иванов В.Н. (ред.). Методика разведки золоторудных месторождений

Подождите немного. Документ загружается.

71

Геологическая обработка материалов наблюдений включает составление погоризонтных планов,

продольных вертикальных проекций по каждой жиле и отдельных поперечных разрезов.

Оконтуривание запасов производится по минимально-промышленному содержанию,

определенному по результатам опробования жильной части рудных тел. Запасы категории С,

оконтуриваются двумя разведочными горизонтами (100—120 м по падению жилы) и восстающими или

подвешиваются к разведочному горизонту на 50—60 м. Запасы категории С2 подвешиваются к блокам

запасов категории С, на одном—двух разведочных горизонтах.

Средние содержания по блокам подсчитываются отдельно по жильной части и вкрапленным рудам

способом взвешивания отдельных пересечений (проб) на мощность пересечений (длину проб). Учет

ураганных проб производится по способу П. Л. Каллистова.

При утверждении запасов в ГКЗ СССР были отмечены следующие недостатки:

— недоизученность геолого-структурных и других особенностей, обусловливающих выклинивание

жил и разделение безрудных участков и рудных столбов, что привело к недоразведанности некоторых

жил по простиранию;

— отсутствие работ по шахтной геофизике, хотя опытные работы показали высокую

результативность радиопросвечивания и некоторых других шахтных геофизических методов;

— недостаточное использование результатов поверхностного и подземного бурения выше и ниже

горизонтов горных работ для обоснования экстраполяции и увязки рудных тел;

— отсутствие материалов по заверке результатов бурения и анализу выхода керна, что не

позволило оценить возможности бурения при разведке;

— отсутствие данных по сопоставлению материалов детальной разведки и результатов

эксплуатации (эксплуатационного опробования) в целом за длительный период; если сравнение и

проведено, то лишь по отдельным группам блоков, а не по всему месторождению.

В целом по 54 блокам расхождения по запасам категорий С,, В, А были равны: — 0,2 %; —4,2 %; +

1,5 %; по отдельным блокам расхождения достигали ± 100—150 %. Ошибки в определении мощности,

содержания и запасов по блокам зависят в основном от степени их разведанности

и в среднем для блоков категорий С,, В и А составили (%) —для мощности + 18,8; +11,4; + 9,1; для

содержания: ±47,9; ±24,3; ±22; для запасов: ±49,7; ±25; ±22,3.

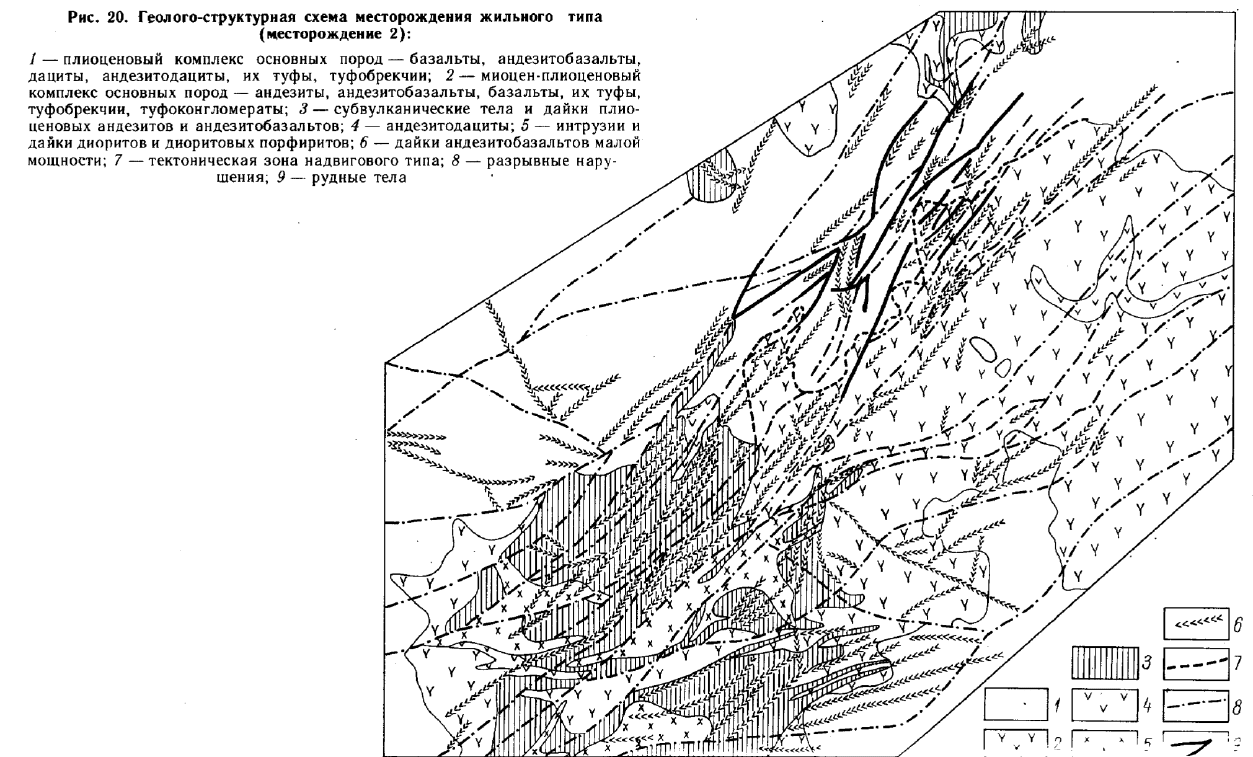

Месторождение 2. Структура рудного поля определяется системой крутопадающих тектонических

разломов северо-западного простирания, являющихся отражением скрытого разлома в складчатом

основании. Собственно месторождение приурочено к палеовулканической постройке, расположенной на

пересечении этого разлома со скрытыми разломами северо-западного и субмеридионального простирания.

72

73

Центр палеовулкана фиксируется штоком диоритовых порфиритов. Рудное поле сложено лавами и

туфами андезито-базальтов неогенового возраста, прорванными субвулканическими телами (дайки, некки и

штоки) кислого, среднего и основного состава. Вулканогенная толща делится на три пачки: нижняя сложена

покровами андезитов, андезитобазальтов и базальтов; в средней преобладают туфы и туфобрекчии среднего

и основного состава; верхняя пачка представлена лавами андезитобазальтов и базальтов.

В центре вулканоструктуры выделяется положительная брахиострук-тура, вдоль осевой части

которой заложилась серия крутопадающих малоамплитудных сбросов северо-восточного простирания. В

центре поднятия эти сбросы сближены, а на флангах разделяются, огибая купола поднятия второго порядка.

По этим системам тектонических нарушений внедрились дайки и сформировались все гидротермальные

образования, в том числе и золотоносные жилы. Тектонические движения привели к образованию

субсогласных зон по контакту пород средней и верхней пачек, в результате чего возникла экранирующая

поверхность (рис. 20).

Метасом этические образования формировались в два этапа: предруд-ный — площадная

пропилитизация и вытянутые вдоль нарушений зоны калиевых метасоматитов, с которыми тесно связаны

рудные образования; рудный — формирование золотоносных тел, представленных кварцевыми жилами и

зонами окварцевания.

Руды сложены в основном кварцем халцедоновидного облика и в подчиненном количестве

адуляром, карбонатами, цеолитами. Рудные минералы составляют 1—3 %, это обычно сульфиды с

преобладанием пирита. Характерные рудные минералы месторождения — теллуриды золота (калаверит и

др.). Золото тонкодисперсное до мелкого. Руды обладают типичным для близповерхностных месторождений

колломорфно-полосча-той, брекчиевидной и другими текстурами.

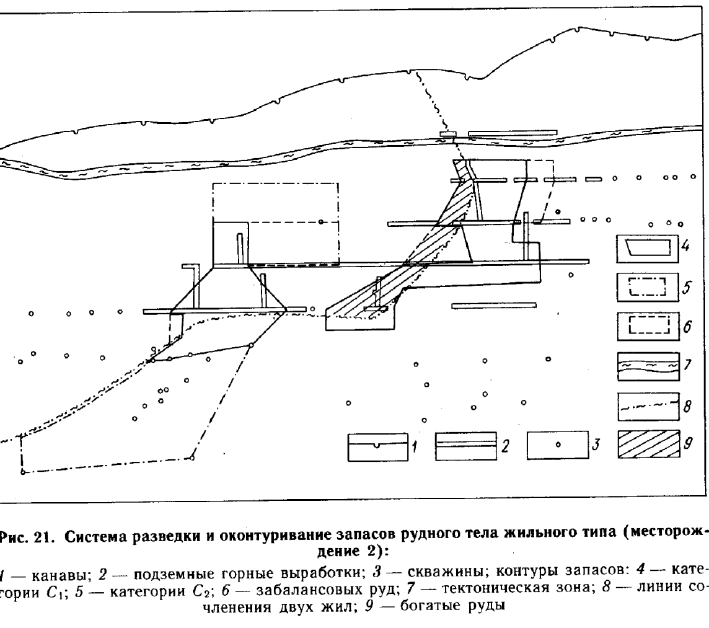

Главные рудные тела приурочены к участку,-охватывающему северную и южную ветви систем

тектонических нарушений на северовосточном фланге рудного поля. Падение нарушений северо-западное

под углами от 40 до 90°; что обусловило их взаимное пересечение и сопряжение на разных горизонтах.

Более пологие структуры служат экранами второго порядка, остальные — рудоподводящими каналами.

Рудные тела представлены кварцевыми жилами и зонами кварцевого прожилкования, развивающегося вдоль

жил. Богатые золотые руды образуют в жилах рудные столбы (бонанцы) на пересечении экранирующих и

рудоподводя-щих структур (рис. 21).

Главные рудные тела представляют собой удлиненные по падению линейно-вытянутые

крутопадающие жилы с четкими геологическими границами. Ограничения рудных тел по простиранию и

падению устанавливаются по данным опробования. В случае, когда в зальбандах жил развивается кварцевое

прожилкование, несущее золото, контуры рудных тел по мощности проводятся по результатам опробования.

Первое рудное тело — это жила неправильной формы, сопровождающаяся серией мелких тел, в

пределах которой богатые руды образуют сложную систему бонанц и лент. В верхней части оно полностью

экранируется зоной нарушения. Общая протяженность около 1 км, на глубину прослеживается до 450 м.

Падение крутое (50—75°).

Мощность колеблется от 1 до 4,5 у и более. Ниже зоны сочленения с апофизой мощность падает до

1 м. Содержание золота в пределах бонанц и лент в 5—10 раз выше, чем в смежных с ними участках.

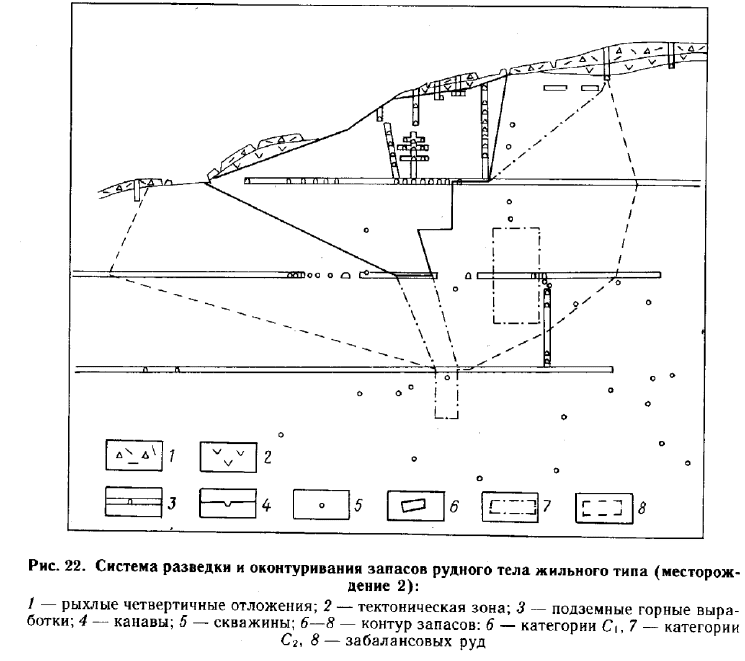

Второе рудное тело расположено полностью в экранирующей структуре второго порядка,

непосредственно ниже экранирующей зоны. Это — кварцевая жила, которая «растекается» вдоль экрана и

приобретает сложную воронкообразную форму (рис. 22). Богатые руды приурочены к центральной части

жилы, представленной компактным кварцевым телом. На флангах жила распадается на ряд линзовидных тел

и зон прожилко-вания с низкими содержаниями золота. Протяженность рудного тела достигает 290 м,

средняя мощность 2,5 м (от 0,9 до 5,7 м). Содержание золота в центре жилы приблизительно в 30 раз выше,

чем на периферии.

По классификации ГКЗ СССР месторождение относится к 3-й группе. Коэффициент вариации

содержаний по сечениям колеблется от 127 до 208%.

Поисковые работы на месторождении, предусматривающие оценку отдельных жил и зон с

поверхности, проводились одновременно со съемкой в масштабе 1 : 50 000. В центральной части рудного

поля через 5—15 м проходились канавы, а по обнаруженным жилам — отдельные шурфы. На флангах

канавы задавались через 60—80 м.

На стадии поисково-оценочных работ проводилась геологическая съемка рудного поля в масштабе 1

: 10000 и проходились магистральные канавы через 200—400 м. Известные и вновь открытые рудные жилы

и зоны изучались короткими канавами и траншеями. По наиболее перспективным рудным телам задавались

небольшие штольни в 50—60 м от поверхности, на 30—50 м ниже горизонта штолен рудные тела про-

слеживались двумя—тремя скважинами. В процессе поисков и поисково-оценочных работ были

установлены почти все рудные тела и рекомендовано проведение предварительной разведки месторождения

для изучениярудных тел на глубину и детализации разведочных работ с поверхности на участках наиболее

продуктивных рудных жил и зон. Главный объем работ на стадии предварительной разведки составляла

проходка подземных горных выработок в пределах одного горизонта, объем бурения всего в два раза

превышал объем горных работ. Кроме штреков проходили квершлаги и квершлажные штольни,

пересекающие рудные тела (см. рис. 21 и 22). В результате было обнаружено скрытое рудное тело Первое.

74

Сокращение сроков и объемов предварительной разведки привело к концентрации работ на самых богатых

участках рудных тел и слабой изученности флангов и глубоких горизонтов основных рудных тел и зон и,

как следствие, к малым запасам категории С2. Колонковое бурение проводилось только на участке горных

работ, что обусловило низкую его эффективность для целей разведки и прироста запасов.

На стадии детальной разведки штольни проходили через 50 м на двух—пяти горизонтах. Почти все

жилы непрерывно прослеживались по простиранию траншеями на поверхности и штреками в подземных

горных выработках; интервал опробования составлял 2,5—3 м. Менее продуктивные тела и фланги

основных жил изучались с помощью канав, а в подземных горизонтах — рассечками, квершлагами и

скважинами через 20—40 м, редко 60 ж и более. При значительной мощности жил проходились короткие

рассечки через 5—10 м. Для пересечения мощных золотоносных зон и зон гидротермальных изменений

проходились удлиненные рассечки через 20—40 м. Данная система и густота сети исключали пропуски

рудных тел и обеспечивали подсчет запасов по категории С

1

. Для обоснования запасов С? выше и ниже

последних горизонтов бурили веера из четырех—шести скважин с расстоянием между ними 20—40 м.

Фланги и глубокие горизонты изучались скважинами по сети (80—160)Х50 м. В 100

крупных телах и в основном в пределах рудных столбов проходились один—два восстающих (по

одному—два на горизонте) не ближе 80 м друг

от друга.

Блокировка запасов по рудным телам осуществлялась на вертикальных проекциях. Подсчет запасов

производился методом геологических блоков, оконтуривание которых выполнялось с учетом сохранения их

геологической однородности.

75

К категории C

1

относились запасы в блоках, оконтуренных через 50 м горизонтами штолен с

непрерывным прослеживанием штреками по простиранию и позабойным опробованием через 2,5—5 м или с

пересечением отдельных секущими выработками и скважинами через 10—40 м. На глубоких горизонтах

запасы категории С

1

подсчитываются по результатам бурения; высота блоков с запасами категории GI не

должна превышать высоты двух этажей. По категории C

1

квалифицируются запасы и в блоках,

оконтуренных с поверхности траншеями или канавами через 20 м, а на глубину до 100 ж скважинами,

пробуренными не менее чем через 60 м по простиранию. Допускалась экстраполяция запасов С

1

на 50 м по

простиранию протяженных рудных тел, разведанных штреками или траншеями, и на 25 м по простиранию

мелких невыдержанных рудных тел (см. рис. 21 и 22). Внешние контуры блоков с запасами категории С

1

проводили по горным выработкам и скважинам, вскрывающим промышленное оруденение. Интерполяция

границ блоков допускалась только между забоями штреков и рассечками, пройденными не более чем через

10 м.

Запасы категории C

2

подсчитывались по данным редкой сети выработок или скважин, а также путем

подвески к блокам категории С

1

на 50—100 м. Средние значения подсчетных параметров блоков категории

С

2

устанавливались по данным разведочных сечений или на них распространялись параметры соседних

блоков категории С

1

. Подсчетные параметры блоков категории С

2

, оконтуренных ниже горизонта горных

работ, принимались равными или ниже таковых по блокам, разведанным горными выработками. В

контурах, детально изученных горными выработками, данные бурения не учитывались при оконтуривании,

выводе средних значений при подсчете запасов.

Основной вид опробования — бороздовое с сечением 10X5 см и длиной секции не более 1 м. При

мощности жил 0,3—0,5 м отбиралась двойная бороздовая проба, а менее 0,3 м — задирковая проба.

Опробовались также все измененные породы и зальбанды жил. В рудных интервалах отбирались пробы по

обеим стенкам подземных горных выработок (рассечек, квершлагов, шурфов). Керн опробовался на всю

мощность гидротермально измененных пород метровыми секциями. Надежность бороздового опробования

проверялась путем отбора смежных проб большого сечения. Заверка бороздового и кернового способов

проводилась валовым опробованием. Керновое опробование сопоставлялось с бороздовым прямым и

косвенным способами. Установлено, что надежное определение средних содержаний золота по результатам

бурения обеспечивается при выходе керна более 80 %. В случае меньшего выхода керна наблюдалось

систематическое занижение содержаний.

Средние содержания золота в сечениях определялись взвешиванием на длину проб, а в блоках —

взвешиванием на длину сечения (иногда на длину рудных интервалов). Средняя мощность в блоках рас-

считывалась среднеарифметическим способом. Если сеть опробования по ограничивающим сторонам блока

была неравномерна, то стороны разделялись на равновеликие по длине отрезки, которые вводились в

подсчет как отдельные разведочные пересечения. Ограничение ураганных сечений в блоках проводилось по

76

методике ГКЗ СССР (10 % от суммы метрограмма в блоке или группе блоков).

ГКЗ СССР отметила следующие недостатки в проведении разведочных работ:

— рудное поле имеет разную степень изученности, основные объемы работ проведены в его

центральной части;

— факторы рудоконтроля и особенности размещения богатых и бедных участков в жилах

изучены лишь в общих чертах;

— нарушена стадийность работ, низкая общая эффективность горных выработок;

— недостаточно использовались расчистки, траншеи и магистральные квершлаги для разведки;

— недостаточное обоснование плотности разведочной сети;

— окончательно не выяснена представительность кернового опробования, так как сопоставления

проведены в малых объемах и для руд с низкими содержаниями; нет сравнения данных по керну и шламу (в

результате скважины использованы только для подсчета запасов категории С

2

);

— неравномерность сети скважин и наличие пересечений, опробованных не на полную мощность;

— включение в контур подсчета запасов некондиционных участков по простиранию жил;

— недостаточный учет характера распределения золота при выделении блоков с богатым

оруденением;

— в ряде случаев необоснованное увеличение площади блоков категории С

2

.

В связи с этим был произведен пересчет запасов по блокам.

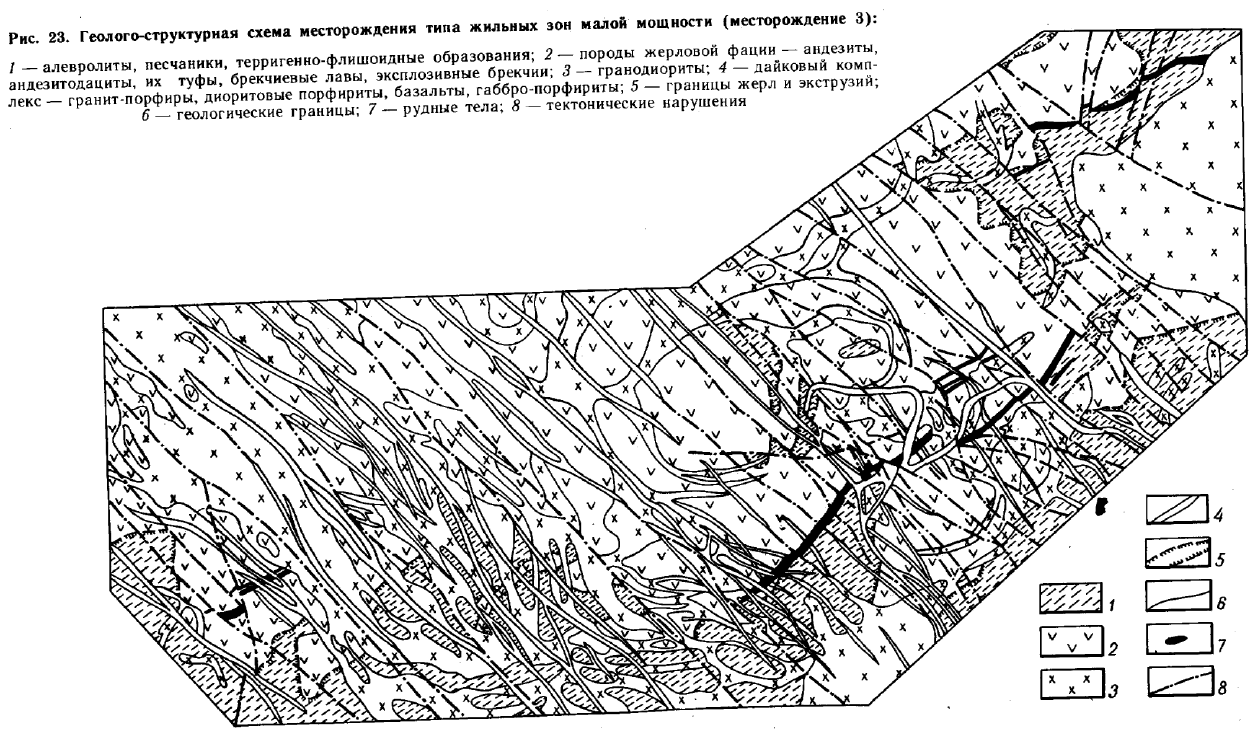

Месторождения типа жильных зон

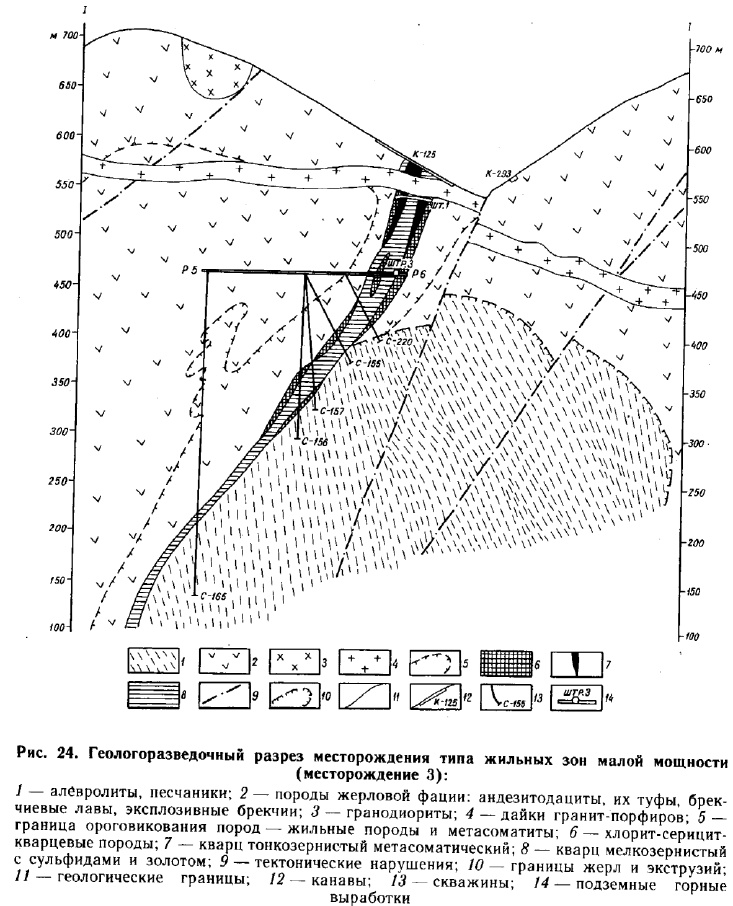

Месторождение 3. Площадь рудного поля сложена вулканогенными породами нижнего палеогена,

перекрывающими терригенные отложения мезозоя. Поле ограничено с трех сторон разломами, а с юго-

востока — контактом гранитоидного массива, прорывающего вулкано-купольные структуры. Массив

погружается на северо-запад и его кровля ограничивает на глубине золотое оруденение (рис. 23).

77

78

Рудное поле делится на две части крупным разломом северо-восточного простирания. Юго-

восточная часть, где преобладают породы фундамента, приподнята, вулканиты сосредоточены только в

локальных структурах северо-восточного простирания. Северо-западная часть опущена и отличается

широким развитием вулканитов. Многочисленные нарушения северо-восточного и северо-западного

направлений обусловливают блоковую структуру рудного поля. Рудные зоны северо-восточного простира-

ния приурочены к границам блоков и фиксируются выходами кварцевых жил в узких зонах локальной

низкотемпературной пропилитизации, наложенной на площадную среднетемпературную пропилитизацию,

охватывающую всю вулканогенную толщу (рис. 24).

Кварцевые жилы и околожильные кварцевые метасоматиты слагают внутреннюю часть зон, а кварц-

серицитовые породы — внешнюю. Наиболее продуктивные участки зон располагаются в местах

пересечения их с жерловыми фациями вулканитов. Продуктивны те блоки, где кровля гранитоидов залегает

на значительной глубине. Жильные зоны имеют протяженность до б км при ширине более 50 м. Со стороны

висячего блока зоны наблюдаются серии параллельных коротких кварцевых жил, образующих линейные

штокверки шириной до 300 м. Промышленные тела приурочены к кварцевым частям зон, отличаются

большой протяженностью по простиранию и падению (соотношение мощности и длины от 1 : 30 до 1 :70),

но серии пострудных даек и нарушений северозападного простирания разбивают их на отдельные

небольшие блоки с амплитудами смещения 10 м и более. Самое крупное тело имеет жило образную

линейно-вытянутую форму и крутое падение. Протяженность его по простиранию более 400 м, по падению

350 м. Мощность колеблется от 1,5 до 44 м. Рудное тело обладает довольно простой морфологией пережимы

и раздувы редки. При снижении бортового содержания контуры рудных тел становятся еще более простыми

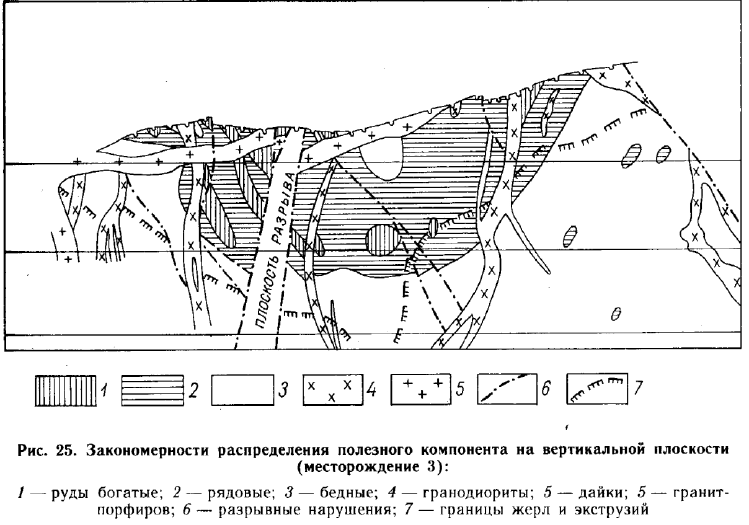

и практически совпадают с контурами кварцевых зон. Богатые руды чаще располагаются в лежачем боку

рудного тела. Среди них выделяются обогащенные струи длиной 50—100 м при мощности от 2 до 8 м,

разделенные полосами бедных руд что создает струичато-полосчатый характер оруденения. В продольной

79

проекции рудное тело полого склоняется на юго-запад под углом 30° (рис 25)

Количество сульфидов в рудах не превышает 1,5%. Главные рудные минералы — пирит,

халькопирит, блеклые руды, золото- жильные — кварц, кальцит, родонит, адуляр, гидрослюды, серицит и

др. Распределение золота в рудах неравномерное, коэффициент вариации достигает 100 %.

Месторождение по морфологии и степени изменчивости золотого оруденения относится к III группе

по классификации ГК.З СССР.

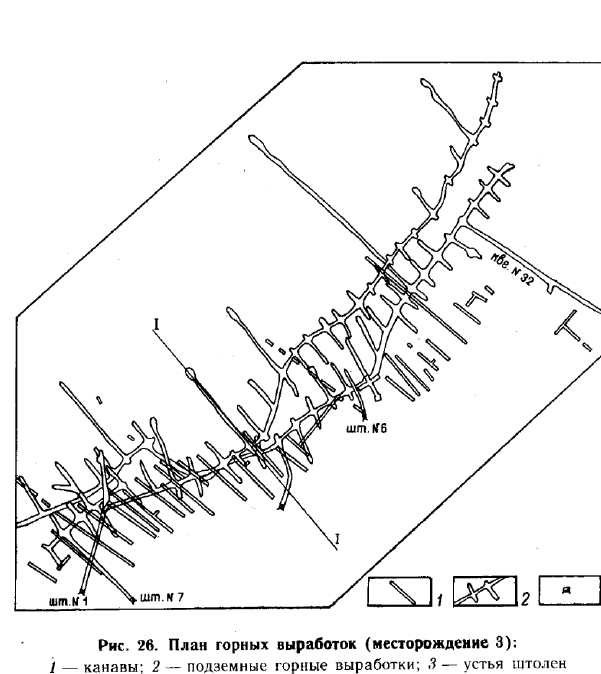

Исходя их особенностей месторождения, была выбрана следующая методика разведки. На стадии

поисково-оценочных работ рудные зоны изучались с поверхности канавами и траншеями. Магистральные

канавы задавались с учетом пересечения всей ширины метасоматических изменений через 160 м по

простиранию; длина канав от 100 до 650 ж, глубина в среднем 3 м. После установления промышленного

золотого оруденения сеть канав длиной 30 — 80 м сгущалась до 20 — 40 м, а на флангах до 80 м. Учитывая

большое количество секущих даек и нарушений, по которым происходили подвижки, часть поверхностных

выработок проходилась по простиранию для прослеживания рудных тел (траншеи и расчистки) или

сгущалась до 1 0 м сеть канав. С целью изучения рудных тел на глубине задавались отдельные штольни,

ниже которых рудные тела пересекались единичными скважинами на глубине 250 — 300 м.

На стадии предварительной разведки горизонты штолен за/давались через 80 м, рассечки через 20 м

в одних профилях с канавами. Скважины бурили по сети 80х (50-^60) м. Такая система обеспечивала

получение вертикальных разведочных сечений через 80 м.

На стадии детальной разведки штольни задавали через 40 м по вертикали, восстающие через 60 —

80 м по простиранию. Из штолен проходились рассечки через 20 м, некоторые из них заменялись короткими

горизонтальными скважинами. Число разведочных горизонтов на каждом рудном теле колеблется от 1 до 4.

Подземное наклонное бурение внутри блоков проводилось в небольших объемах для уточнения положения

даек и разломов, а также поисков скрытых жил (см. рис. 24, рис. 26). С этой же целью применялись

геофизические методы: радиопросвечивание (РП), высокочастотная электромагнитная корреляция (ВЭМК)

и др. Сеть скважин для разведки запасов категории С, была равна 40x50 м. Колонковое бурение широко

использовалось для оперативного направления разведочных работ, а также разведки рудных тел на флангах

и ниже горизонтов горных работ.

80

Оконтуривание рудных тел в сечениях производилось по данным опробования. Основной вид

опробования — бороздовое с сечением пробы 10x5 см и длиной секции от 0,3 до 1,4 м. В подземных

выработках опробовались обе стенки; забои опробовались через 3—5 м. При оконтуривании данные

опробования противоположных стенок рассечек учитывались отдельно. Если результаты опробования

противоположных стенок сильно различались, то в таких случаях оконтуривание в плане производилось с

учетом среднего содержания проб, отобранных с разных сторон. В восстающих опробовались две стенки

через 2 м по восстанию. В канавах и траншеях пробы отбирались по полотну выработок.

Для определения надежности выбранного сечения борозд осуществлялось контрольное опробование

бороздами сечения 20x5 см, которое подтвердило достаточную надежность принятого сечения. Данные

рядового опробования сопоставлялись также с результатами технологического опробования. В большинстве

случаев содержание золота в технологических пробах было выше, чем в бороздовых, на 5,3—63,3 %.

Надежность кернового опробования подтвердилась результатами опробования горизонтальных скважин и

стенок сопряженных рассечек. При сравнении содержаний по керну и шламу установлено отсутствие

избирательного истирания.

При подсчете запасов применялся метод геологических блоков. В его основу положены

естественные геологические границы — секущие дайки и разломы. По высоте блоки ограничивались

горизонтами штолен. К категории В отнесены запасы в блоках, ограниченных с трех—четырех сторон

горизонтами штолен и восстающими; высота блоков не более 40 м, к запасам категории С

1

— блоки высотой

80 м, ограниченные с двух сторон, а также блоки ниже последнего штольневого горизонта, разведанные

скважинами на горизонтах 80—160 м. К ним подвешивались блоки с запасами категории С

2

опирающиеся

на единичные скважины. Для соблюдения сплошности рудных тел в контур балансовых запасов иногда

включались сечения ниже лимита, принятого для оконтуривающей выработки. Все подсчетные параметры

вычислены как средневзвешенные. Ограничение ураганных проб производится по методике П. Л.

Каллистова. Влияние площадей безрудных даек в пределах блоков учитывалось с помощью коэффициента

рудоносности.

ГК.З СССР отметила следующие основные недостатки при проведении разведочных работ:

— недостаточно изучены внутреннее строение рудных тел и рудокон-тролирующие факторы,

определяющие размещение оруденения, особенно участков богатых и бедных руд; не выяснено влияние

даек различной мощности на интенсивность оруденения;

— различная степень разведанности рудных тел;

— не решен вопрос (не проведены работы) о возможности и достоверности буровых работ,

плотности сети скважин для запасов категории С

1

;

— не обосновано выбранное расстояние между горизонтами в 80 м; для некоторых тел пройдено

недостаточно штреков и восстающих для подтверждения сплошности оруденения;