Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы

Подождите немного. Документ загружается.

v,

мм

2

/с

-40

50000

20000

10000

5000

-20 0 20 40 60 80 100 150

2000

1000

500

200

100

50

30

20

15

10

к

7

6

5

Ч

-40

-20 0

30

100

'

150

Температура, С

98,9

Рис. 7.5. Номограмма для определе-

ния вязкости при различных темпе-

ратурах

Рис. 7.6. Схема оценки вязкостно-

температурных свойств масла по

индексу вязкости:

/

- эталонное

масло

с хорошими

вязкостно-температурными

свойствами;

2 - эталонное масло, с плохими свойст-

вами; 3 - испытуемое масло

Для определения индекса вязкости надо знать вязкость испы-

туемого масла при температурах 98,9 °С и 37,8 °С. Вязкость при

37,8 °С нужна для выбора из эталонных масел таких двух масел,

которые при данной температуре обладали бы такой же вязко-

стью, что и испытуемое. Затем по таблице находят вязкость этих

180

ММ

2

/С

200

180

160

150

130

ПО

100

90

80

70

60

5(1

40

30

20

1 8 9 10 11 1213 14

16v

100

«,MM

2

/c

Рис. 7.7. Номограмма для вычисления индекса вязкости масел

эталонных масел при 98,9 °С и подсчитывают индекс вязкости по

формуле:

L-N

где N - значение вязкости при температуре 37,8

°С

для испытуе-

мого масла, a L и Н для эталонных масел. Вязкостно-температур-

ная кривая испытуемого масла как правило, располагается меж-

ду кривыми эталонных масел.

Практически индекс вязкости определяют по номограмме

(рис. 7.7), составленной на основе значений вязкости масла при

50 и 100 °С, или по специально составленным таблицам, приве-

денным в ГОСТах.

Чтобы определить индекс вязкости моторного масла по но-

мограмме, необходимо восстановить перпендикуляры от извест-

ных значений вязкости при 50° и 100 °С для данного масла и точ-

ка пересечения с прямой на номограмме покажет индекс вязко-

сти для данного масла.

V,

ММ

2

/С

40

30

10

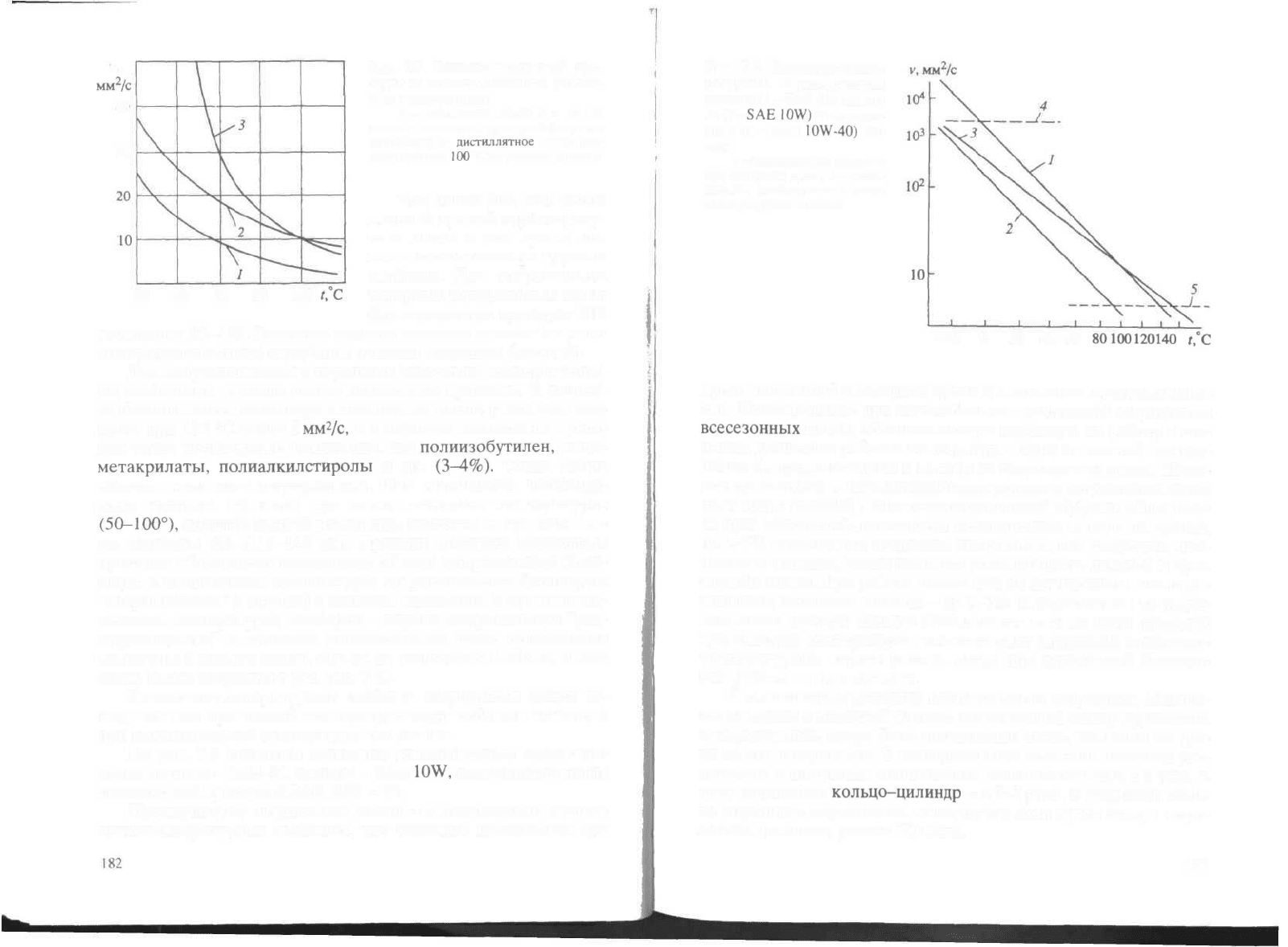

Рис. 7.8. Влияние вязкостной при-

садки на вязкость масла при различ-

ных температурах:

/ - маловязкое масло; 2 - то же,

масло с вязкостной присадкой (загущен-

ное масло); 3 -

дистиллятное

масло, рав-

новязкое при

100

°С загущенному маслу

20 40 60 80 100

Л°С

Чем выше ИВ, тем более

пологой кривой характеризу-

ется масло и тем лучше его

вязкостно-температурные

свойства. Для современных

товарных минеральных масел

без вязкостных присадок ИВ

составляет 85-100. Значение индекса вязкости зависит от угле-

водородного состава и глубины очистки масляных фракций.

Для получения масел с хорошими вязкостно-температурны-

ми свойствами, в масла вводят вязкостные присадки. В качест-

ве базовых масел используют маловязкие масла, у которых вяз-

кость при 100 °С менее 5

мм

2

/с,

а в качестве вязкостных приса-

док такие полимерные соединения, как

полиизобутилен,

поли-

метакрилаты,

полиалкилстиролы

и др.

(3^4%).

Такие масла

обычно называют загущенными. Они отличаются необходи-

мым уровнем вязкости при положительных температурах

(50-1

СЮ

0

),

пологой кривой изменения вязкости и, следователь-

но, высоким ИВ (115-140 ед.). Принцип действия вязкостных

присадок объясняется изменением объема макромолекул поли-

мера: с понижением температуры он уменьшается (молекулы

"свертываются" в клубки) и вязкость снижается, а при положи-

тельных температурах наоборот - клубки макромолекул "раз-

ворачиваются" в длинные разветвленные цепи, присоединяя

молекулы базового масла, объем их становится больше, и вяз-

кость масла возрастает (см. рис. 7.8).

Вязкостно-температурные свойства запущенных масел та-

кие, что они при низкой температуре ведут себя как зимние, а

при положительной температуре как летние.

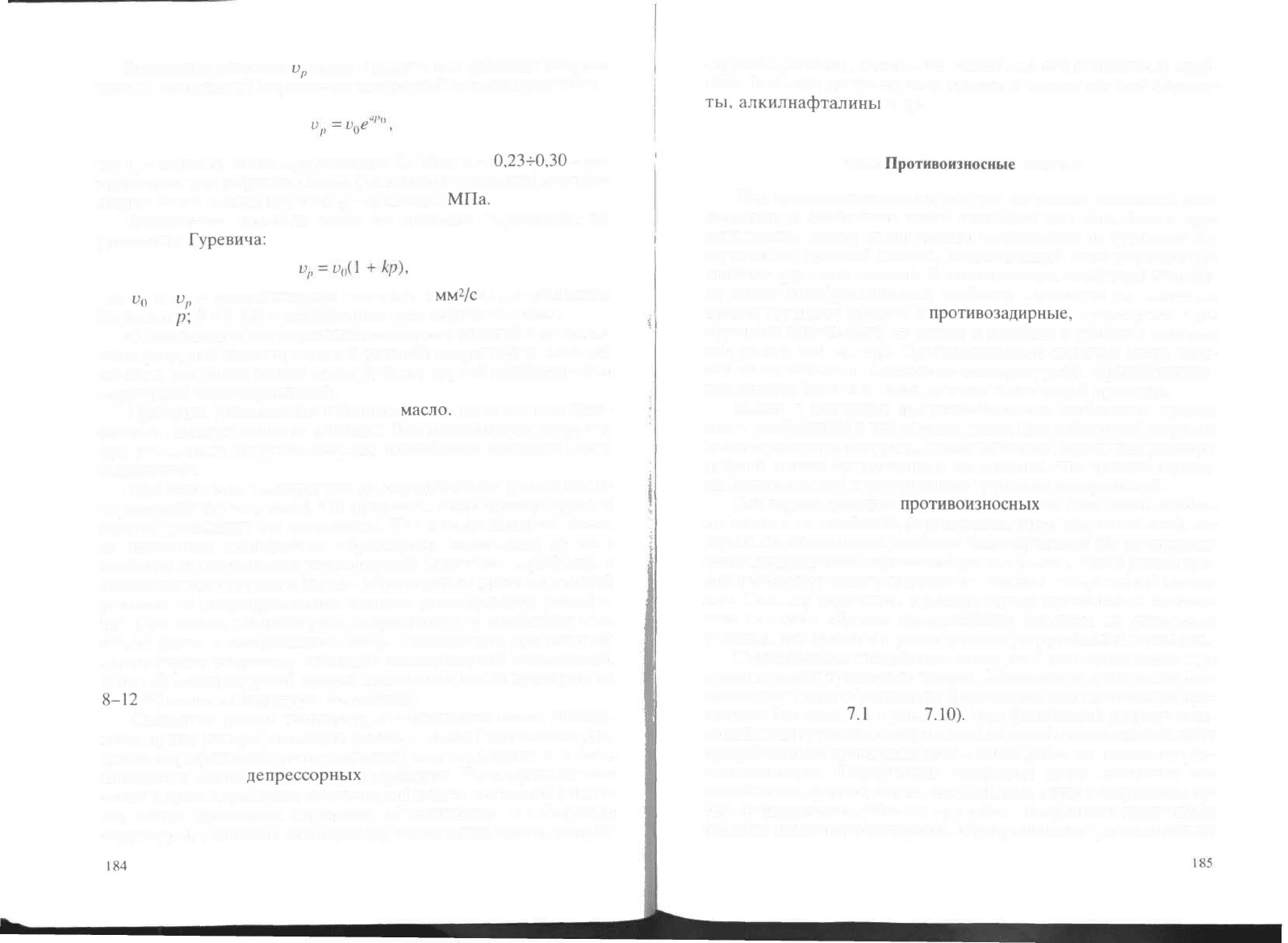

На рис. 7.9 показаны вязкостно-температурные характери-

стики летнего - SAE-40, зимнего - SAE

10W,

всесезонного масла

с вязкостной присадкой SAE 10W - 40.

Преимущество загущенных масел - в значительно лучших

низкотемпературных свойствах, что особенно проявляется при

Рис. 7.9. Вязкостно-темпе-

ратурные характеристики

летнего (1 - SAE 40), зимне-

го (2 -

SАЕ

1OW)

и всесезон-

ного (3 - SAE

10W-40)

ма-

сел:

4 - максимальная вязкость

при холодном пуске; 5 - мини-

мальная необходимая высоко-

температурная вязкость

10

-20 0 20 40 60

80100120140

f,°C

пуске двигателей в холодное время и в снижении пусковых изно-

сов. Использование для автомобильных двигателей загущенных

всесезонных

масел, обеспечивающих надежную их работу в ши-

роком диапазоне рабочих температур, - одно из важнейших тре-

бований, предъявляемых к маслам на современном этапе. Широ-

кое применение в эксплуатационных условиях загущенных масел

дает существенный технико-экономический эффект: облегчает-

ся пуск двигателей, снижаются механические потери на трение,

на 3-7% повышается мощность двигателя и, как следствие, эко-

номится топливо, увеличиваются долговечность деталей и срок

службы масел. При работе двигателей на загущенных маслах до-

стигается экономия топлива - до 5-7%. К недостаткам загущен-

ных масел относят низкую стабильность загущающих присадок

при высоких температурах, что вызывает ухудшение вязкостно-

температурных характеристик масел при длительной бессмен-

ной работе их в двигателях.

С повышением давления вязкость масла возрастает. Величи-

ны давления в масляной пленке, заключенной между трущимися

поверхностями, могут быть значительно выше, чем сами нагруз-

ки на эти поверхности. В последние годы величина давления уве-

личилась в шатунных подшипниках коленчатого вала в 2 раза, в

паре поршневое

кольцо-цилиндр

- в 2-3 раза. В масляной плен-

ке коренного подшипника коленчатого вала путем замера опре-

делено давление, равное 500 Мпа.

183

Изменение вязкости

v

p

масла с увеличение давления (возрас-

тает по экспоненте) выражается следующей закономерностью:

где Vp - вязкость масла при давлении 0,1 Мпа; а =

0,23-гО,30

- ко-

эффициент для нефтяных масел (большие его значения соответ-

ствуют более вязким маслам); р - давление,

МПа.

Зависимость вязкости масла от давления определяют по

уравнению

Гуревича:

где

о

0

и

v

p

- соответственно вязкость в

мм

2

/с

при давлениях

0,4 Мпа и

р\

k = 0,025 - коэффициент для нефтяных масел.

С повышением давления вязкость масел с пологой вязкостно-

температурной характеристикой (кривой) возрастает в меньшей

степени, чем более вязких масел (с более крутой вязкостно-тем-

пературной характеристикой).

Присадки, добавляемые в базовое

масло,

не влияют на зави-

симость вязкости масла от давления. Это способствует тому, что

при увеличении нагрузки несущая способность масляного слоя

сохраняется.

При снижении температуры до определенного уровня масло

теряет свойство текучести, а за пределами этого температурного

порога происходит его застывание. Увеличение вязкости масла

со снижением температуры обусловлено выделением из него

наиболее высокоплавких углеводородов (церезина, парафина), а

полная потеря текучести масла - образованием кристаллической

решетки из микрокристаллов твердых углеводородов (парафи-

на). При низких температурах микрокристаллы связывают весь

объем масла в неподвижную массу. Температура, при которой

масло теряет текучесть, называют температурой застывания.

Нижний температурный предел применения масла примерно на

8-12

°С выше температуры застывания.

Снижения уровня температуры застывания масел добива-

ются путем депарафинизации базовых масел (частичного уда-

ления парафиновых углеводородов) или введением в состав

моторного масла

депрессорных

присадок. Роль присадок со-

стоит в предотвращении образования кристаллической решет-

ки, когда кристаллы парафина объединяются в объемные

структуры. Понижая температуру застывания масла, депрес-

184

сорные присадки, однако, не влияют на его вязкостные свой-

ства. В состав депрессорных присадок входят полиметакрила-

ты,

алкилнафталины

и др.

7.2.3.

Противоизносные

свойства

Под противоизносными, или как их иногда называют, сма-

зывающими свойствами масла понимают его способность пре-

пятствовать износу узлов трения, образования на трущихся по-

верхностях прочной пленки, исключающей непосредственный

контакт трущихся деталей. К смазывающим свойствам относят-

ся также антифрикционные свойства, влияющие на величины

трения трущихся деталей и

противозадирные,

предохраняющие

трущиеся поверхности от задира и заедания в условиях высоких

нагрузок и температур. Противоизносные свойства масел зави-

сят от их вязкости и вязкостно-температурной характеристики,

полярности базового масла, состава композиций присадок.

Масла с высокими противоизносными свойствами прежде

всего необходимы в тех случаях, когда при небольшой скорости

высоки удельные нагрузки, геометрические формы или размеры

деталей имеют существенные отклонения, что чревато задира-

ми, схватыванием и разрушением трущихся поверхностей.

Для характеристики

противоизносных

свойств масел особен-

но важна их способность формировать такой масляный слой, ко-

торый бы обеспечивал наиболее благоприятный для предупреж-

дения изнашивания жидкостной режим трения. Такой режим тре-

ния исключает непосредственный контакт поверхностей метал-

лов. Поэтому возможное в данном случае изнашивание вызыва-

ется главным образом цикличностью нагрузок на отдельных

участках поверхности и усталостными разрушениями металлов.

Смазывающая способность масел особенно проявляется при

возникновении граничного трения. Образование граничного сма-

зывающего слоя обусловлено физическим или химическим про-

цессами (см. разд.

7.1

и рис.

7.10).

При физической природе взаи-

модействия трущихся поверхностей их разобщению способствует

адсорбционный граничный слой - такое действие называют рас-

клинивающим. Полирующим свойством масла называют его

способность предотвращать изнашивание, задир и сваривание пу-

тем полирующего действия трущейся поверхности продуктами

реакции смазочного материала, образующимися при химическом

Поток масла

АШШШЩДАЦЩДЩЩ

"7^7У777777///7///77///Л

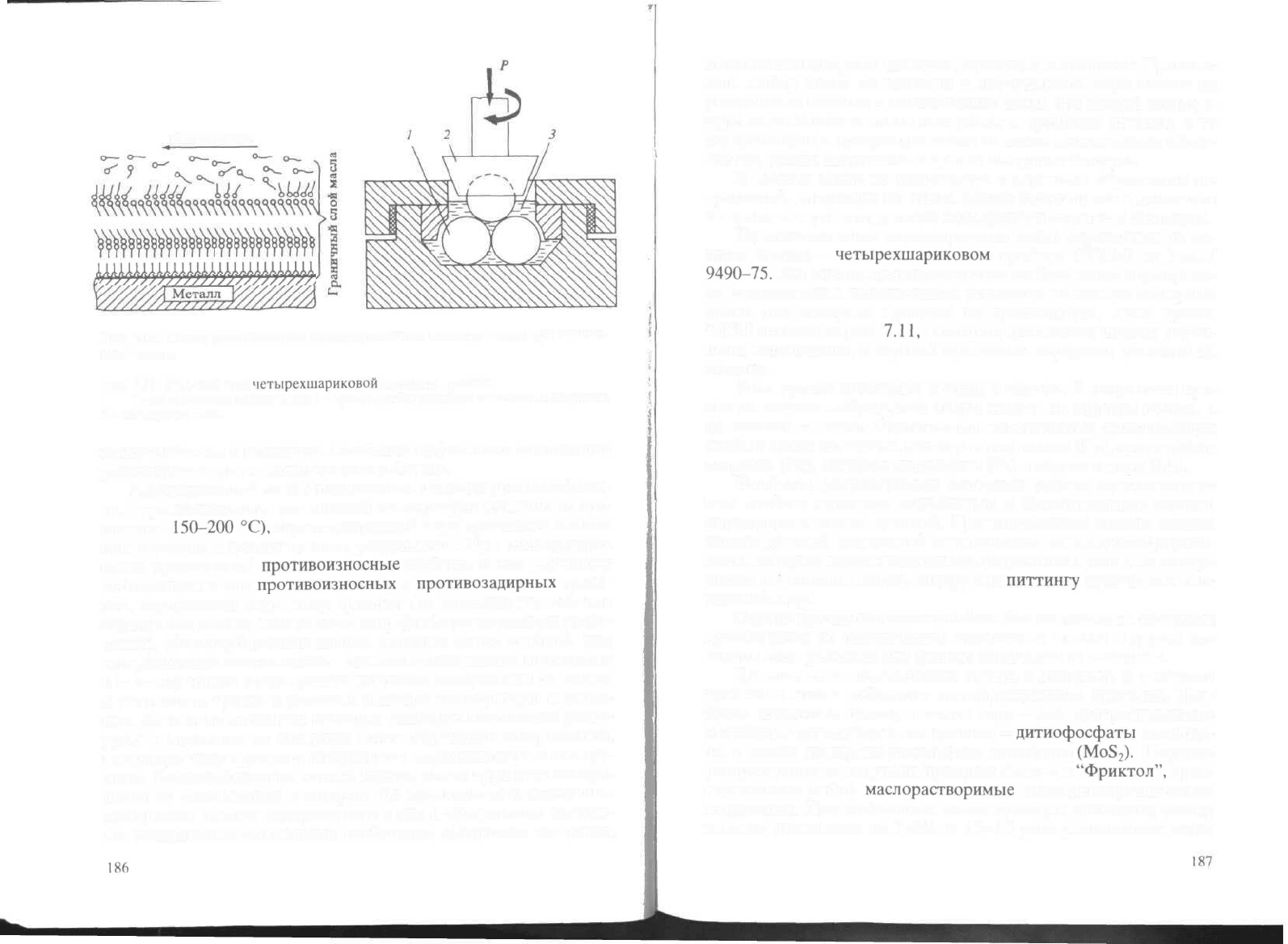

Рис. 7.10. Схема расположения ориентированных молекул масла при гранич-

ном трении

Рис. 7.11. Рабочий узел

четырехшариковой

машины трения:

/ - неподвижные шарики (три); 2 - вращающийся шпиндель с четвертым шариком;

3 - испытуемое масло

взаимодействии с металлом. Особенно эффективна комбинация

расклинивающего и полирующего действия.

Адсорбционный слой с повышением температуры ослабляет-

ся, а при достижении критической температуры (обычно не пре-

вышает

150-200

°С),

характеризующей меру прочности пленки

при переходе к сухому трению, разрушается. При температурах

выше критической

противоизносные

свойства масел улучшают

добавлением в них

противоизносных

и

противозадирных

приса-

док, содержащих серу, хлор, фосфор (на поверхности металла

образуются тонкие слои из серо-хлор-фосфорсодержащих соеди-

нений). Хемосорбционная пленка является более стойкой, чем

адсорбционная пленка масла - она химически связана с металлом

и поэтому может предохранять трущиеся поверхности от износа

и уменьшать трение в условиях высокой температуры и давле-

ния. Активные элементы присадок наиболее интенсивно реаги-

руют с металлом на выступах контактирующих поверхностей,

благодаря чему трущиеся поверхности выравниваются и полиру-

ются. Хемосорбционная пленка предохраняет трущиеся поверх-

ности от схватывания и задиров. На маслянистость смазочных

материалов влияют содержащиеся в них и обладающие высоки-

ми поверхностно-активными свойствами смолистые вещества,

186

высокомолекулярные кислоты, сернистые соединения. Правиль-

ный выбор масла по вязкости в значительной мере влияет на

уменьшение износов - высоковязкие масла при низкой темпера-

туре загустевают и плохо поступают к трущимся деталям, в то

же время пуск и прогрев двигателя на менее вязких маслах облег-

чается, режим жидкостного трения наступает быстрее.

В свежем масле не допускается содержание абразивных за-

грязнений, влияющих на износ. Масло находящееся в двигателе

во время его работы, должно подвергаться очистке в фильтрах.

Противоизносные характеристики масел определяют на ма-

шине трения -

четырехшариковом

приборе (ЧШМ) по ГОСТ

9490-75.

Эта оценка противоизносных свойств масел нормирова-

на стандартами и техническими условиями на многие моторные

масла для контроля процесса их производства. Узел трения

ЧШМ показан на рис.

7.11,

в котором три нижних шарика укреп-

лены неподвижно, а верхний вращается, передавая давление на

нижние.

Узел трения помещают в сосуд с маслом. В результате тре-

ния на шариках образуются следы износа: на верхнем полоса, а

на нижних - пятна. Оценочными показателями смазывающих

свойств масла являются: диаметр пятна износа (Дп), критическая

нагрузка (Рк), нагрузка сваривания (Рс) и индекс задира (Из).

Наиболее достоверными методами оценки противоизнос-

ных свойств являются контактные и бесконтактные методы

определения износа деталей. При контактном методе оценка

износа деталей двигателей определяется их микрометрирова-

нием, методом искусственных баз (нарезание лунок), по потере

массы поршневых колец, задиру или

питтингу

кулачков и тол-

кателей и др.

Оценка противоизносных свойств бесконтактными методами

производится по определению содержания железа и других ме-

таллов спектральным или физико-химическими методами.

Для снижения механических потерь в двигателе и экономии

топлива в масла добавляют антифрикционные присадки. Наи-

более известные присадки этого типа - это малорастворимые

молибдено-органические соединения -

дитиофосфаты

молибде-

на, а также дисперсии дисульфида молибдена

(MoS

2

).

Широкое

распространение получили присадки ПАФ-4 и

"Фриктол",

пред-

ставляющие собой

маслорастворимые

молибденоорганические

соединения. При добавлении таких присадок снижается расход

топлива двигателем на 3-5%, в 1,3-1,3 раза уменьшается износ

высоконагруженных пар трения. На основе присадки ПАФ-4 вы-

пускается препарат

"Экомин".

Кроме молибденосодержащих

имеются антифрикционные присадки на основе графита, меди,

никеля, кобальта и др.

7.2.4.

Противоокислительные

и диспергирующие свойства

При хранении, транспортировании, в процессе работы в дви-

гателях масла подвергаются глубоким химическим изменениям -

окислению, полимеризации, разложению и т.п. При этом образу-

ются кокс, смолистые,

асфальтеновые

и другие вещества.

Установлено (в основном исследованиями

Н.И.

Черножукова

и

С.Э.

Крейна), что для большинства углеводородов первичные

продукты окисления - это

перекисные

соединения: моноалкил -

перекиси

R-O-O-H,

диалкилперекиси

R-O-O-R

и др.

Схема

дальнейшего окисления и окислительной полимеризации углево-

дородов, протекающих по двум направлениям, такова:

^_^_-

кислоты -

оксикислоты

- сложные

глеводороды

^-~

^фиры,

кислые смолы (асфальтоге-

перекиси

N.

новые кислоты)

^

смолы -

асфальтены

-

карбены-

карбоиды

При высоких температурах среди входящих в состав масла

трех групп углеводородов легче всех окисляются

алкановые,

за-

тем

циклановые

и ароматические.

Срок работы масел в двигателях зависит от их стабильно-

сти,

под которой понимают способность масел сохранять свои

первоначальные свойства и противостоять внешнему воздейст-

вию при нормальных температурах. Масла, стойкие к действию

кислорода при высокой температуре, обладают высокой термо-

окислительной стабильностью.

Стабильность масел, применяемых в двигателях внутренне-

го сгорания, зависит от многих факторов. Основные из них - тем-

пературные условия, химический состав масел, наличие воды и

механических примесей, а также окислительные свойства: дли-

тельность и поверхность окисления, действие продуктов окисле-

ния. С повышением давления воздуха и усилением диффузии его

в масло процесс окисления ускоряется.

Температура оказывает на окисление решающее воздейст-

вие. Так, при температуре 18-20 °С все первоначальные свойст-

188

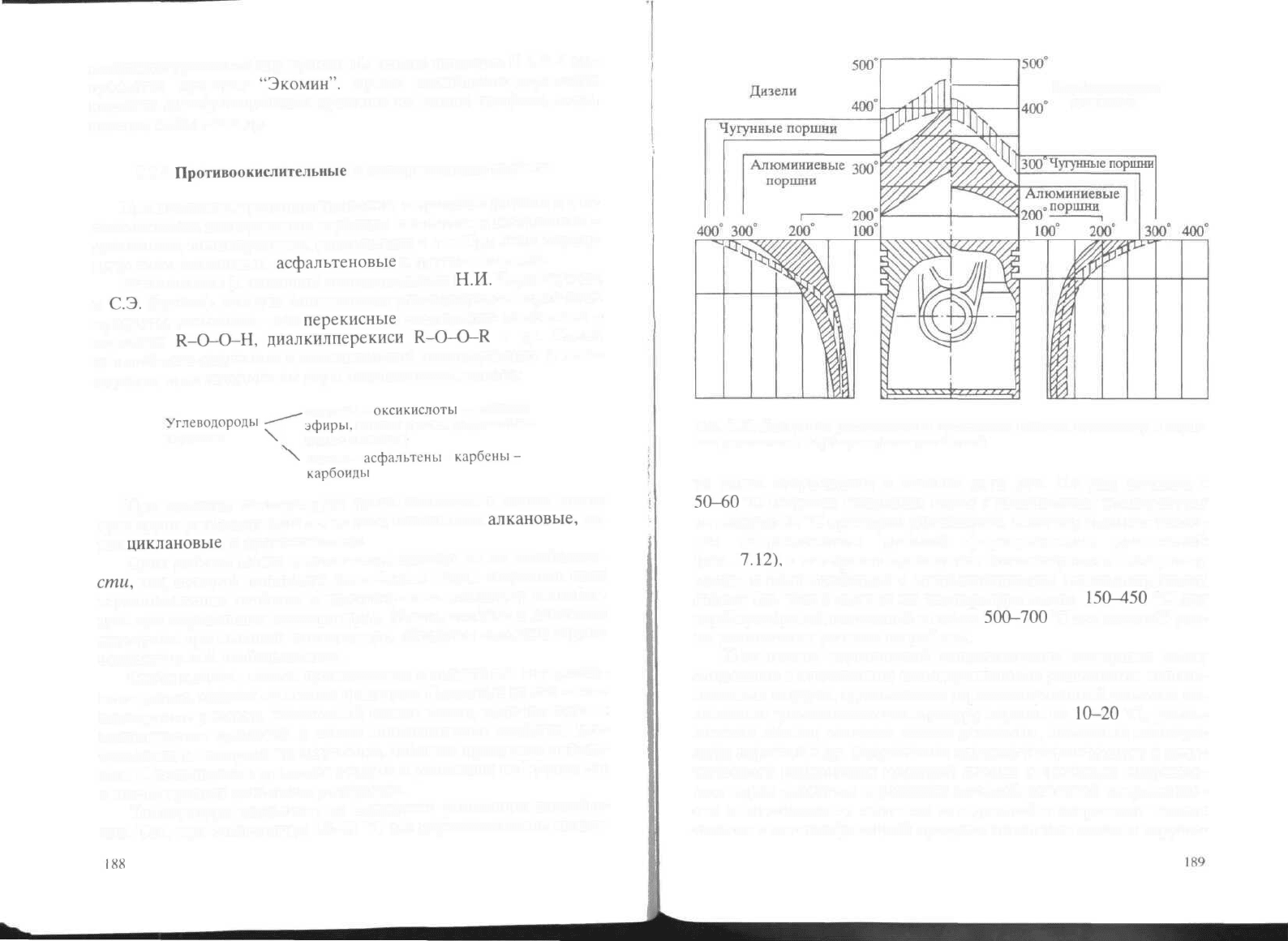

Карбюраторные

двигатели

Рис. 7.12. Диаграмма распределения предельных рабочих температур в порш-

нях дизельных и карбюраторных двигателей

ва масла сохраняются в течение пяти лет. Но уже начиная с

50-60

°С

скорость

окисления масел

с

повышением

температуры

на каждые 10 °С примерно удваивается. Поэтому высокая тепло-

вая напряженность деталей форсированных двигателей

(рис.

7.12),

с которыми приходится контактировать моторному

маслу, и взаимодействие с прорывающимися высоконагретыми

газами (на такте сжатия их температура около

150-^450

°С для

карбюраторных двигателей и около

500-700

°С для дизелей) рез-

ко ужесточают условия их работы.

Повышение термической напряженности моторных масел

сопряжено с отдельными конструктивными решениями: исполь-

зованием наддува, применением герметизированной системы ох-

лаждения (увеличивает температуру поршня на

10-20

°С), умень-

шением объема системы смазки двигателя, масляным охлажде-

нием поршней и др. Возрастание опасности термического и меха-

нического разрушения масляной пленки в основных сопряжен-

ных парах двигателя в условиях высокой тепловой напряженно-

сти и интенсивного контакта его деталей с нагретыми газами

связано с интенсификацией процесса окисления масла и наруше-

нием нормальной работы двигателя за счет возможного износа

деталей, загрязнения продуктами окислительной полимеризации

углеводородов масла и топлива с последующим

закоксовывани-

ем поршневых колец, забивкой дренажных отверстий, масляных

каналов и т.д. В результате происходит снижение надежности ра-

боты двигателя, возрастают затраты на техническое обслужива-

ние. Загрязнение масла и топлива продуктами окисления может

в ряде случаев способствовать возникновению аварийных ситуа-

ций и даже выходу двигателя из строя.

По условиям химического превращения масла в двигателе вы-

деляют три зоны - камера сгорания; поршневая группа и картер

двигателя, в значительной степени различающиеся по уровню

температуры, количеству масла и концентрации кислорода. Отло-

жения, образующиеся в двигателе в результате превращения угле-

водородов, принято подразделять на нагары, лаки и осадки.

Нагары - твердые углеродистые вещества (продукты глубо-

кого окисления углеводородов масла), откладывающиеся на

стенках камеры сгорания, клапанах, свечах, днище поршня и на

верхнем пояске боковой поверхности поршня. По структуре на-

гар может быть монолитным, пластинчатым и рыхлым. Химиче-

ский состав его зависит как от качества масла и топлива, так и от

режима работы двигателя, запыленности воздуха, наличия и ха-

рактера присадок и т.д. Поэтому он крайне непостоянен. В соста-

ве нагара

карбены

и

карбоиды

- основная часть - составляют

50-70%,

асфальтены

и

оксикислоты

-

3-6%,

смолы и масла -

15-40%,

золы-

1-10%.

Нагар образуется в результате попадания масла под насос-

ным воздействием поршневых колец в камеру сгорания. Часть

его испаряется и сгорает вместе с топливом. Другая часть, рас-

плываясь по днищу и горячим стенкам камеры сгорания, остает-

ся на их поверхностях в виде слоя густой смолистой массы. Из

двух различаемых фаз нагарообразования - фазы роста и фазы

равновесного состояния нагар достигает предельной толщины в

первой фазе. Количество нагара напрямую зависит от размера

низкотемпературной зоны, прилегающей к поверхности метал-

ла: чем эта зона больше, тем больше и нагар. В высокотемпера-

турной зоне, как отмечалось выше, масло испаряется и сгорает,

а остающиеся углеродистые частицы не могут удержаться на ли-

шенной связующей среды поверхности.

Количество образующегося нагара зависит также от качест-

ва масла и его расхода, от качества топлива, а предельная его

190

толщина - от теплового режима работы двигателя: чем холоднее

стенки камеры сгорания, тем больший нагар на них формирует-

ся. Летом нагара образуется меньше, чем зимой.

Отрицательные последствия нагарообразования выражают-

ся в следующем:

ухудшается охлаждение камеры сгорания, уменьшается ее

объем (тем самым увеличивается степень сжатия двигателя), по-

вышаются требования к детонационной стойкости топлива;

появляется возможность преждевременного воспламене-

ния смеси, когда топливо поджигается до проскакивания искры

между контактами свечи (воспламенение возникает от раска-

ленных частиц нагара, особенно, если в его состав входят со-

единения свинца) - при этом раздается характерный металли-

ческий стук в двигателе, снижается его мощность, возможно

разрушение деталей;

происходит абразивный износ поверхностей трения

цилиндр-

поршень частицами нагара, попадая в картер, частицы нагара за-

грязняют масло и вызывают абразивный износ других деталей

двигателя.

С нагарообразованием борются, создавая оптимальные экс-

плуатационные условия, обеспечивающие поддержание нор-

мального теплового состояния двигателя. Нагар с его деталей

удаляют механическим или химическим способами, используя

различные растворы.

Лаковые отложения получили свое наименование по их сход-

ству с лаковыми покрытиями. Они представляют собой богатые

углеродом вещества, формирующиеся в виде отложений на

поршне - в зоне колец, на юбке и на внутренних стенках. В соста-

ве лаковых отложений - оксикислоты, асфальтены и другие про-

дукты глубокого окисления масла.

На процесс лакообразования влияют температура, количест-

во и качество поступающего масла, техническое состояние

поршневой группы двигателя. Наличие лаковых отложений, не-

смотря на их относительно небольшую толщину

(50-200

мкм),

значительно затрудняет работу двигателя. Во-первых, происхо-

дит пригорание поршневых колец, что влечет за собой проник-

новение масла в камеру сгорания, а следовательно, увеличение

его расхода. Во-вторых, ухудшается работа двигателя: снижают-

ся его компрессия, так как в картер прорываются газы, и мощ-

ность, изнашиваются поверхности цилиндров, повышается веро-

ятность поломки колец, а также заклинивания поршней. Теплои-

191

золяционное свойство лаковой пленки препятствует отводу теп-

ла от деталей.

На механизм лакообразования влияют такие свойства масла,

как термоокислительная стабильность и моющие свойства.

Термоокислительную стабильность определяют как ус-

тойчивость масла к окислению в тонком слое при повышен-

ной температуре методом оценки прочности лаковой пленки.

Чтобы замедлить реакции окисления и уменьшить образова-

ние отложений в двигателе, в масла вводят антиокислитель-

ные присадки, действие которых основано на торможении об-

разования активных радикалов в начальной стадии цепного

процесса окисления; разложения уже образовавшихся пере-

кисей и переводе их в устойчивое к окислению состояние, пре-

пятствуя тем самым распространению цепной реакции, умень-

шении каталитического действия металлов, их окисей и солей

на процесс окисления. Наиболее распространены антиокисли-

тельные присадки

ДФ-11,

МНИ ИП-22к, ВНИИ НП-354,

ИХП-21

и

др.

Под моющими (детергентно-диспергирующими) свойствами

понимают способность масла противостоять

лакообразованию

на горячих поверхностях, препятствуя прилипанию углероди-

стых отложений (лака, нагара) путем торможения процессов

окисления и их коагуляции. Диспергирующим свойством масла

называют его способность препятствовать слипанию углероди-

стых частиц и удерживать их в состоянии устойчивой суспензии.

При использовании масел с хорошими моющими свойствами де-

тали двигателей выглядят чистыми, как бы вымытыми, отсюда и

появление термина "моющие".

Для улучшения моющих свойств масел в них вводят мою-

щие присадки, обычно в составе композиций присадок. Мою-

щие присадки удерживают продукты окисления масла во взве-

шенном состоянии, переводят нерастворимые в масле продук-

ты окисления в коллоидный раствор и препятствуют прилипа-

нию продуктов окисления масла к поверхности нагретых дета-

лей. Моющие свойства масел оценивают в баллах от 0 до 6

(максимальное лаковое отложение) по методу ПЗВ, основан-

ному на создании в небольшом одноцилиндровом двигателе

условий интенсивного лакообразования. Образование лако-

вых отложений на поршне двигателя, работающего на маслах

с моющими присадками, уменьшается в

3-6

раз (с

3,0-4,5

до

0,5-1,5 балла).

192

151-

12

В-

сх

и

я

и

и

«ч

с

2468

Пробег

автомобиля,

тыс. км

Ю

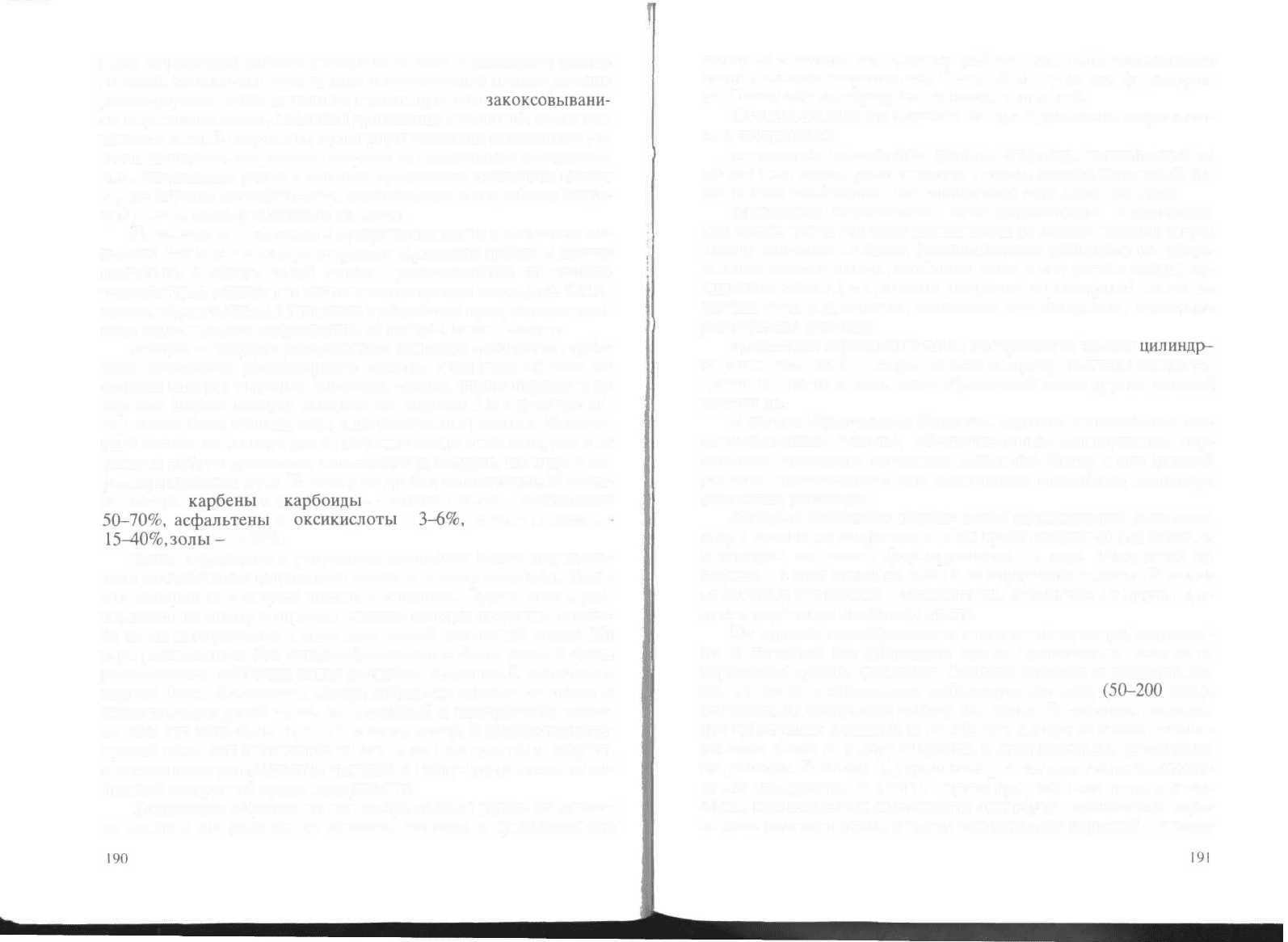

Рис. 7.13. Накопление нерастворимых примесей в маслах с низкими (/), средни-

ми (2) и высокими (3) диспергирующими свойствами в процессе эксплуатации

легкового автомобиля

Применяют два типа моющих присадок - зольные и беззоль-

ные. К первому типу присадок относятся бариевые и кальциевые

соли сульфокислот

(сульфонаты),

а также

алкилфеноляты

ще-

лочно-земельных

металлов бария и кальция. Их вводят в базо-

вые масла в количестве 2-10%. Масла, содержащие зольные при-

садки, при сгорании образуют золу, которая прилипает к поверх-

ностям деталей. Беззольные присадки не содержат в своем соста-

ве металла, поэтому масла, их включающие, при сгорании не да-

ют золы. Применяются два типа беззольных присадок - сукцини-

миды

и полярные полимеры.

На рис. 7.13 показана зависимость накопления нераствори-

мых примесей в маслах в зависимости от диспергирующих

свойств масел. Снижение диспергирующего действия масла, а

следовательно снижение действия моющей присадки, в процессе

работы влияет на загрязнение масла и деталей двигателя и мо-

жет служить сигналом его замены.

Чтобы в эксплуатационных условиях предотвратить лакооб-

разование, следует избегать работы двигателя с большими пере-

7. Васильева

Л.С.

193

грузками и повышенным тепловым режимом. Необходимо так-

же следить за техническим состоянием поршневой группы.

Осадки - это мазеобразные сгустки, откладывающиеся на

стенках поддона картера, крышке клапанной коробки, фильт-

рах, в шейках коленчатого вала, маслопроводах и других деталях

двигателя. Осадки представляют собой продукты превращения

углеводородов масла и топлива в результате процессов окисле-

ния, а также загрязнения, попавшие извне. Они способствуют ла-

кообразованию,

а отложение осадков в маслопроводах препятст-

вует подаче масла к трущимся поверхностям.

Осадки состоят из масла

(50-85%),

воды (5-35%) - основные

составляющие продуктов их окисления - оксикислот (2-15%),

карбенов и карбоидов (2-10%), асфальтенов (0,1-15%), а также

механических примесей различного происхождения. Вода в осад-

ках обычно находится в виде стойкой эмульсии.

Образование осадков происходит при пониженном тепло-

вом режиме работы двигателя, когда ухудшается процесс сго-

рания топлива и возрастает попадание в картер продуктов его

неполного сгорания. Поэтому эти осадки (шлам) нередко на-

зывают низкотемпературными отложениями. Если напряжен-

ный тепловой режим работы двигателя наиболее опасен обра-

зованием нагаров и лаков на деталях цилиндропоршневой

группы, то пониженный тепловой

-

шламообразованием в

двигателе. Углистые частицы, водяные пары, тяжелые фрак-

ции топлива, кислотные соединения и т.д. активно конденсиру-

ются на его деталях, полимеризуются и попадают в масло.

Прорыв

картерных

газов, низкая эффективность системы

вентиляции картера - причины наиболее интенсивного проте-

кания этого процесса. При работе карбюраторного двигателя

в условиях низкотемпературного режима загрязнение центри-

фуги шламами в 28 раз больше, чем при работе на высокотем-

пературном режиме. Чтобы моторные масла эффективно пре-

пятствовали образованию осадков, они должны сохранять вы-

сокие диспергирующие свойства на протяжении длительного

периода эксплуатации.

Для предотвращения образования осадков необходимо под-

держивать оптимальный тепловой режим работы двигателя,

применять масла, характеризующиеся хорошей химической ста-

бильностью с соответствующими присадками, своевременно ме-

нять масляные фильтры, тщательно промывать картер и всю си-

стему смазки перед заправкой свежим маслом.

194

7.2.5. Защитные и коррозионные свойства

Проблемы защиты металлов от коррозии возникают при из-

готовлении, эксплуатации и хранении автомобилей. Это одна из

важных проблем, стоящих перед современной химмотологией.

При хранении автомобилей на открытых площадках возникает

опасность появления коррозии на поверхностях деталей двигате-

ля и ржавчины на его внутренних полостях. Ржавлению подвер-

гаются рабочее зеркало цилиндров, поршневые кольца и другие

детали. В результате их поверхностный слой разрыхляется и раз-

рушается, повышается износ двигателя, а его общая долговеч-

ность снижается.

Коррозия усиливается с повышением влажности и темпера-

туры воздуха при наличии в нем агрессивных газов. Коррозион-

ное воздействие особенно интенсивно, если двигатель эксплуати-

руется или хранится в зонах влажного жаркого тропического и

морского климата. Двояка в этом случае роль масла: с одной сто-

роны, оно защищает поверхности деталей от агрессивного влия-

ния внешней среды, а с другой стороны, само вызывает корро-

зию из-за присутствия в нем обладающих коррозионным дейст-

вием веществ.

Коррозионные свойства масел зависят от наличия в них орга-

нических кислот, перекисей и других продуктов окисления, сер-

нистых соединений, неорганических кислот щелочей и воды.

Коррозионность

свежего масла (в нем присутствуют природные

органические кислоты, сернистые соединения) по сравнению с

резко возрастающей в процессе эксплуатации

коррозионностью

работавшего масла (в нем появляются более сильные коррозион-

ные агенты) незначительна.

Присутствие в свежих маслах органических (нафтеновых) ки-

слот связано с их неполным удалением в процессе очистки базо-

вых масел. Оно оценивается по кислотному числу. Кислотное

число свежих масел обычно не превышает 0,4 кг КОН на 1 г мас-

ла. В коррозионном отношении эти кислоты практически не-

опасны: благодаря высокой молекулярной массе они слабо дис-

социируют. В процессе использования масла содержание кислот

в нем возрастает в 3-5 раз, что зависит от химической стабильно-

сти масла, содержания антиокислителей и условий его работы.

Кислоты, образующиеся при окислении масла, наиболее опасны

потому, что низкомолекулярные кислоты, встречающиеся среди

продуктов окисления, обладают повышенной коррозионной аг-

7* 195

рессивностью

благодаря растворимости в воде и лучшей диссо-

циации.

Исследованиями

Н.И.

Черножукова установлено, что при

сгорании масла образующиеся высокомолекулярные органиче-

ские кислоты действуют на металлы, подвергающиеся электро-

химическому растворению, только в присутствии кислорода

(входит в состав образующихся в масле перекисей и содержится

в воздухе) и воды (попадает извне и содержится в конденсате, об-

разующемся при охлаждении двигателя после остановки).

Процесс коррозии представляют в виде такой реакции:

Me +

Н

2

О

+

1/2О

2

->

Ме(ОН)

2

Ме(ОН)

2

+ 2RCOOH

-»

Me(RCOO)

2

+

2Н

2

О,

где Me - металл. Так как в настоящее время вкладыши шатун-

ных и коренных подшипников изготовляют из цветных металлов

и их сплавов, коррозионная агрессивность масел опасна прежде

всего для этих деталей.

Коррозионное действие масел связано также с содержанием

в них сернистых соединений в виде сульфидов, компонентов ос-

таточной серы и других, видоизменение которых при высоких

температурах приводит к появлению сероводорода, меркаптанов

и других более активных продуктов. Особенно агрессивны сер-

нистые соединения в условиях высоких температур по отноше-

нию к серебру, меди, свинцу. Учитывая, что природные серни-

стые соединения в зависимости от условий протекания коррози-

онного процесса могут тормозить или стимулировать коррозию,

лучшие антикоррозионные свойства масел из сернистых нефтей

объясняют преобладанием процесса торможения.

Уже отмечалось, что в свежем масле неорганические кисло-

ты отсутствуют, однако, если двигатель работает на сернистом

топливе, их появление неизбежно. Это объясняется конденса-

цией в картере двигателя серного и сернистого газов совместно с

парами воды и образованием серной и сернистой кислот, кото-

рые наиболее сильно разрушают свинец и кадмий.

Протеканию коррозии в определенной мере способствует во-

да, являющаяся средой для электрохимических процессов и ката-

лизатором процесса окисления масла. По мере возрастания со-

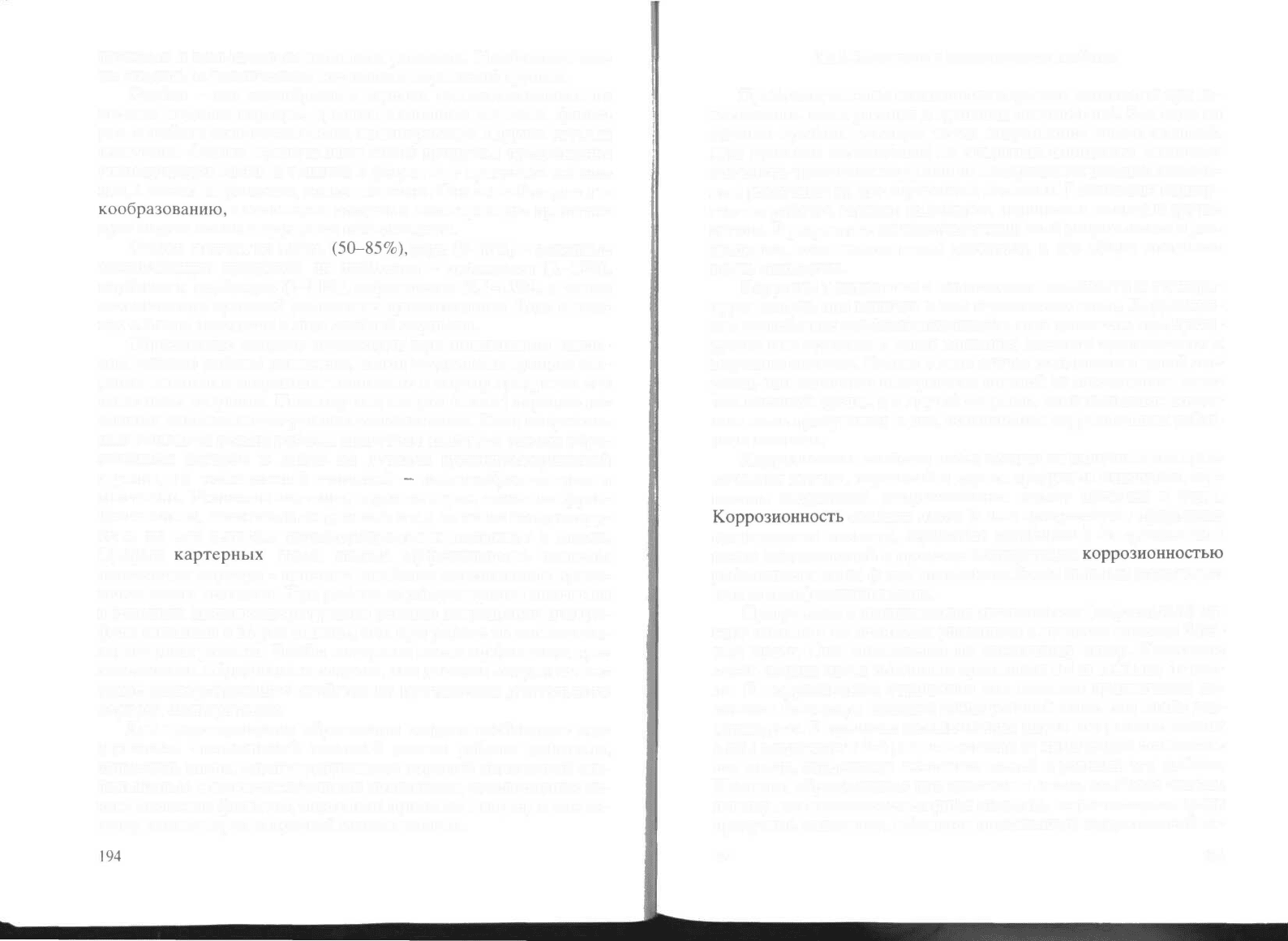

держания конденсата воды в масле темпы нарастания износа ци-

линдров увеличиваются, особенно в нижней и средней частях

(рис.

7.14).

Верхняя зона в меньшей степени подвергается износу,

так как здесь испарение воды более интенсивно.

Рис. 7.14. Эпюра износа гильзы цилиндра

двигателя

ЗИЛ-130

при его работе с прину-

дительным введением воды в масляный кра-

тер:

/ - без воды:

2-е

подачей воды в картер

0246 х, мкм

20

с.

р

о

40

60

100

Защитные свойства масел обу-

словливаются созданием барьера -

защитного слоя на пути агрессивных

продуктов к металлическим поверх-

ностям. Нижний слой представляет

собой результат взаимодействия хи-

мических компонентов масла с ме-

таллом, средний - адсорбции поверх-

ностно-активных веществ. Верхний

слой - объемный слой масла не за-

щищает в необходимой мере метал-

лические поверхности от проникно-

вения влаги и газов. Поэтому основным барьером на их пути

служат поверхностно-активные и химически активные вещест-

ва - ингибиторы коррозии, способствующие образованию на

металлических поверхностях адсорбированных или химических

пленок.

Коррозионные процессы в двигателях подавляют следующи-

ми способами: нейтрализацией кислых продуктов; замедлением

процессов окисления; созданием на металле защитной пленки.

Для замедления процесса образования перекисей и кислот в

масла вводят антиокислительные присадки. Эти присадки полно-

стью не предотвращают накопление в масле окисленных продук-

тов. Поэтому для создания на поверхностях деталей защитной

тонкой пленки в масла вводят пассиваторы, представляющие со-

бой органические соединения с содержанием серы или фосфора

(или двух элементов одновременно). Пассиваторы, вступая в хи-

мическое взаимодействие с металлом, образуют на поверхностях

деталей стойкие защитные пленки. Уменьшение коррозионного

износа деталей двигателей достигается введением в масла анти-

коррозионных присадок, обладающих щелочными свойствами,

обеспечивающими нейтрализацию кислых продуктов, образую-

щихся в масле. Щелочные свойства масла характеризуются ще-

лочным числом, определяемым количеством едкого кали (в мил-

лиграммах), эквивалентным количеству соляной кислоты, израс-

Темп износа

поршш

вых

колец, мг/ч

О

|—

•

S>

U.

\

\

Ч

^

—

—

.

—

—

Нет 1-3 4-5 6-8

9-1С

Среднее значение щелочности,

мг

КОН/г

масла

Рис. 7.15. Скорость износа поршне-

вых колец при работе одноцилинд-

рового дизельного двигателя на мас-

лах различных групп

ходованной на нейтрализацию

всех основных соединений, со-

держащихся в 1 г масла. Ще-

лочное число выражается в мг

КОН на 1 г масла. На рис. 7.15

показано, что с увеличением

нейтрализующей (щелочной) способности масла резко уменьша-

ется износ поршневых колец. При работе масла в двигателе ще-

лочные свойства масла уменьшаются. Поэтому одним из призна-

ков, свидетельствующем о необходимости смены масла, может

являться уменьшение щелочного числа масла.

Для предотвращения ржавления деталей двигателей из чер-

ных металлов моторные масла могут иметь в своем составе спе-

циальные присадки - ингибиторы коррозии

(АКОР-1,

концент-

рат КП,

ИНГА-1

и ряд других).

Степень

коррозионности

масел оценивается путем определе-

ния величины потери массы свинцовых пластин за 10 или 25 ча-

сов испытания при температуре 140 °С (по ГОСТ 2052-75) при

его соприкосновении с маслом (в граммах с площади 1 м

2

). При

моторных испытаниях антикоррозионные свойства масел оцени-

вают по потере массы вкладышей шатунных подшипников пол-

норазмерных двигателей или одноцилиндровых установок ИКМ

или

Fetter

W-1,

а также по внешнему виду.

7.2.6. Присадки к моторным маслам

Присадки применяются для придания смазочному материалу

новых эксплуатационных свойств или изменения существующих;

они вводятся в базовые масла. Присадки должны хорошо раство-

ряться в маслах и не образовывать осадков при хранении и транс-

портировке. Уровень эксплуатационных свойств масла, в тече-

ние которого оно остается работоспособным, зависит как от ка-

чества базового масла, так и от эффективности присадок и их

приемистости к маслу.

По своему эксплуатационному действию присадки подразде-

ляют на следующие основные типы, представленные в табл.

7.1.

198

Таблица

7.1

Основные типы присадок к моторным маслам

Тип

Вязкостные

(загущающие)

Моющие

Диспергирую-

щие (диспер-

санты)

Антиокисли-

тельные и

антикорро-

зионные

Функциональное назна-

чение

Уменьшают степень

изменения вязкости с

изменением темпера-

туры

Уменьшают и пред-

отвращают образова-

ние высокотемпера-

турных отложений,

обеспечивают чисто-

ту деталей, нейтрали-

зуют продукты окис-

ления топлива и мас-

ла

Поддерживают заг-

рязняющие примеси в

масле в мелкодис-

персном состоянии и

предотвращают обра-

зование низкотемпе-

ратурного шлама

Снижают скорость

окисления и образо-

вания нераствори-

мых, а также корро-

зионно-агрессивных

продуктов в масле.

Уменьшают рост

вязкости и предотвра-

щают коррозию дета-

лей из цветных спла-

Химические

соеди-

нения

Полиизобутилен,

полиметакрилат,

сополимеры сти-

рола с бутадие-

ном и др.

Масляные и син-

тетические суль-

фонаты

метал-

лов - кальция.

магния и др.,

фосфонаты,

салицилаты

Сукцинимиды

(имидопроизвод-

ные

янтарной

кислоты), осно-

вание Минниха

Диалкилдитио-

фосфат

цинка.

дитиокарбамат

цинка,

эфиры,

бензотриазол

Некоторые марки

присадок

КП-5,

КП-10,

КП-20,

ПМА

"B-I",

ПМА

"В-2",

ВИНИПОЛ

ВБ-2

КНД,

С-150,

ИСК,

ВНИИНП-360,

ВНИИНП-714,

МАСМА-1603

и др.

С-5А,

ДНЕПРОЛ,

СД-73, ЭПОЛ

ДФ-11,

ВНИИНП-354,

ВНИИНП-715,

ДФБ, А-22,

ДФ-1

и Др.

Противоиз-

носные и

противо-

задирные

ВОВ

Предотвращают раз-

рушение контакти-

рующих поверхно-

стей деталей при

граничном трении,

снижают износ за

счет образования на

поверхности трения

защитных пленок

Дитиофосфаты

металлов, нафте-

нат свинца, три-

крезил

фосфат,

олеиновая кис-

лота

ДФ-11,ДФВ,

А-22,

ВНИИНП-354,

ИХП-14М,

БМА-5 и др.

199