Тер-Саркисов P.M. Разработка месторождений природных газов

Подождите немного. Документ загружается.

газа, в том числе обратно извлеченного тюменского газа. На 1 января 1998

года

в пласт закачано

1711,68

млн м

3

. При этом суммарный отбор газа на

опытном

участке составил

2377

млн. м

3

, включая

829,5

млн. м

3

(или

48,46

%

от объема закачки) обратно извлеченного тюменского газа. Средняя по

опытному

участку

доля в продукции прорвавшегося тюменского газа

(рассчитанная

как отношение объема добытого "тюменского" газа к об-

щему накопленному объему добычи) к этому времени составила = 34,9 %.

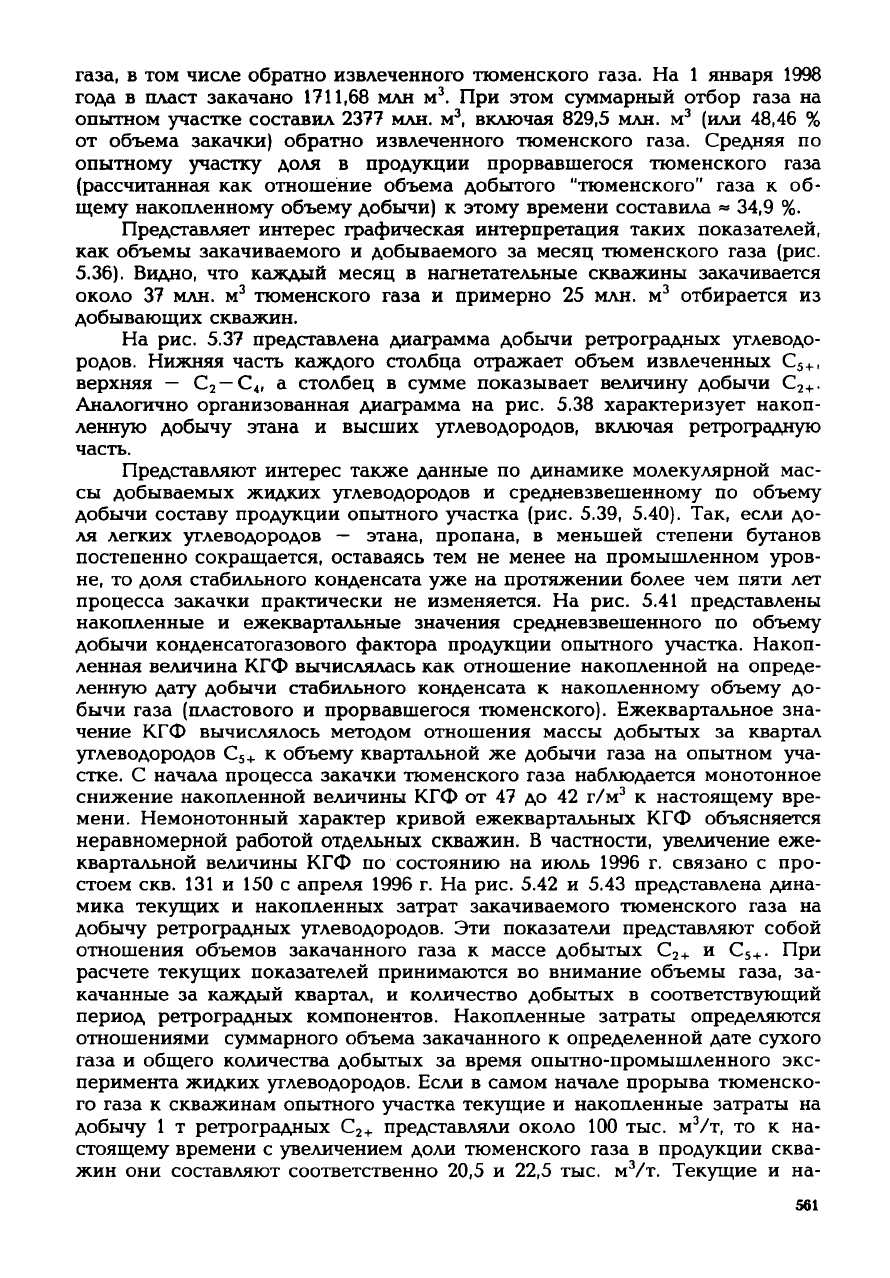

Представляет интерес графическая интерпретация таких показателей,

как

объемы закачиваемого и добываемого за месяц тюменского газа (рис.

5.36).

Видно, что каждый месяц в нагнетательные скважины закачивается

около

37 млн. м

3

тюменского газа и примерно 25 млн. м

3

отбирается из

добывающих скважин.

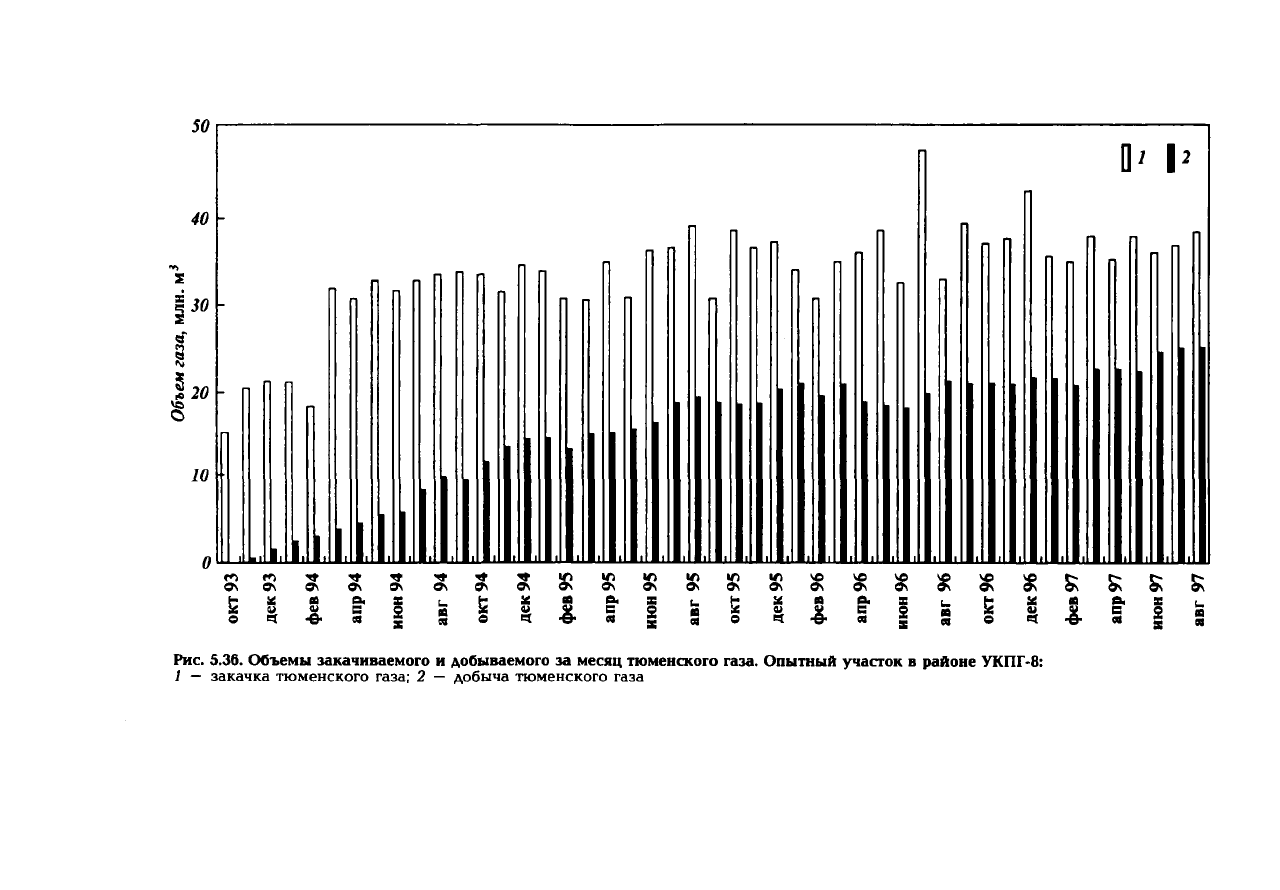

На

рис. 5.37 представлена диаграмма добычи ретроградных углеводо-

родов. Нижняя часть каждого столбца отражает объем извлеченных С

5+

,

верхняя — С

2

—С

4

,

а столбец в сумме показывает величину добычи С

2+

.

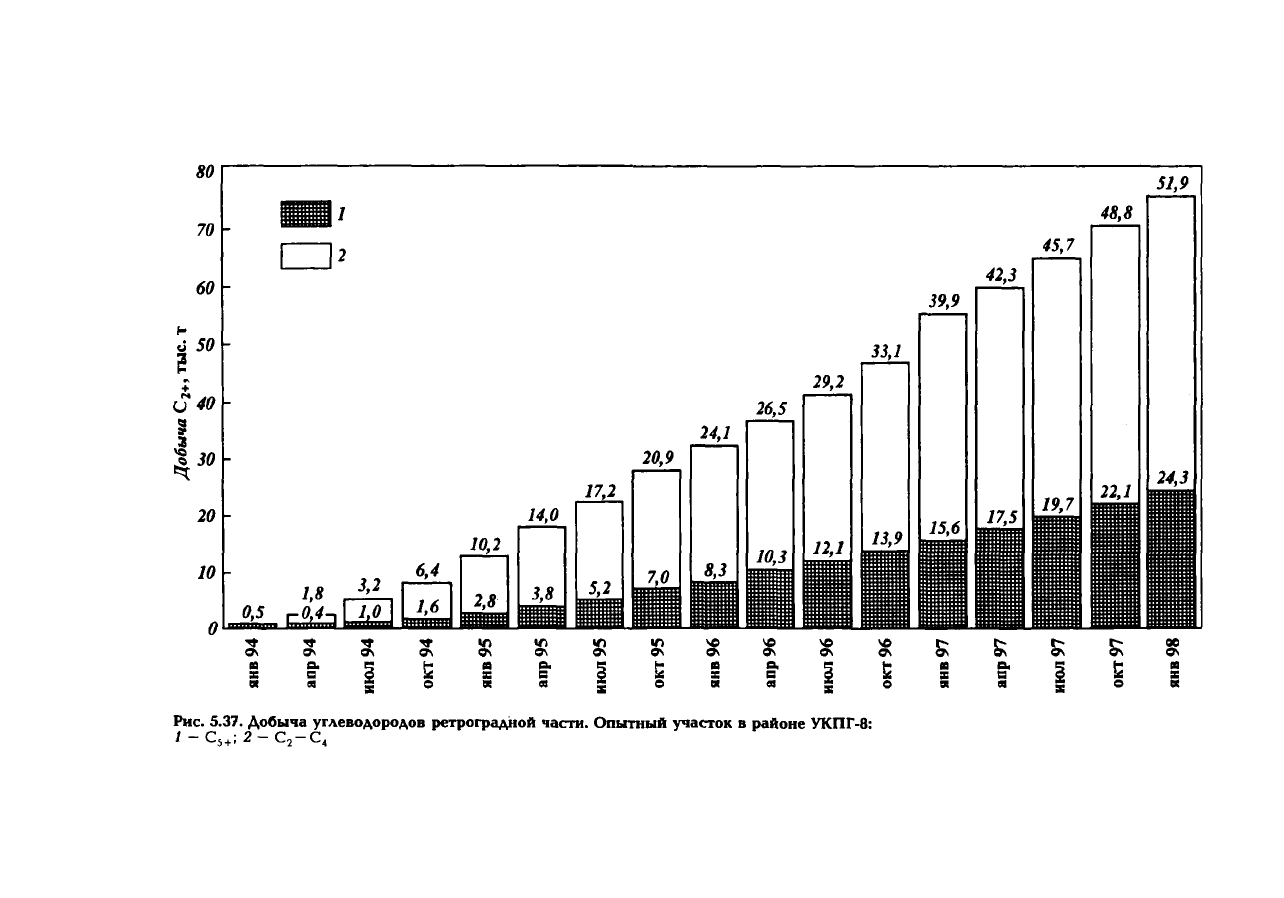

Аналогично организованная диаграмма на рис. 5.38 характеризует накоп-

ленную добычу этана и высших углеводородов, включая ретроградную

часть.

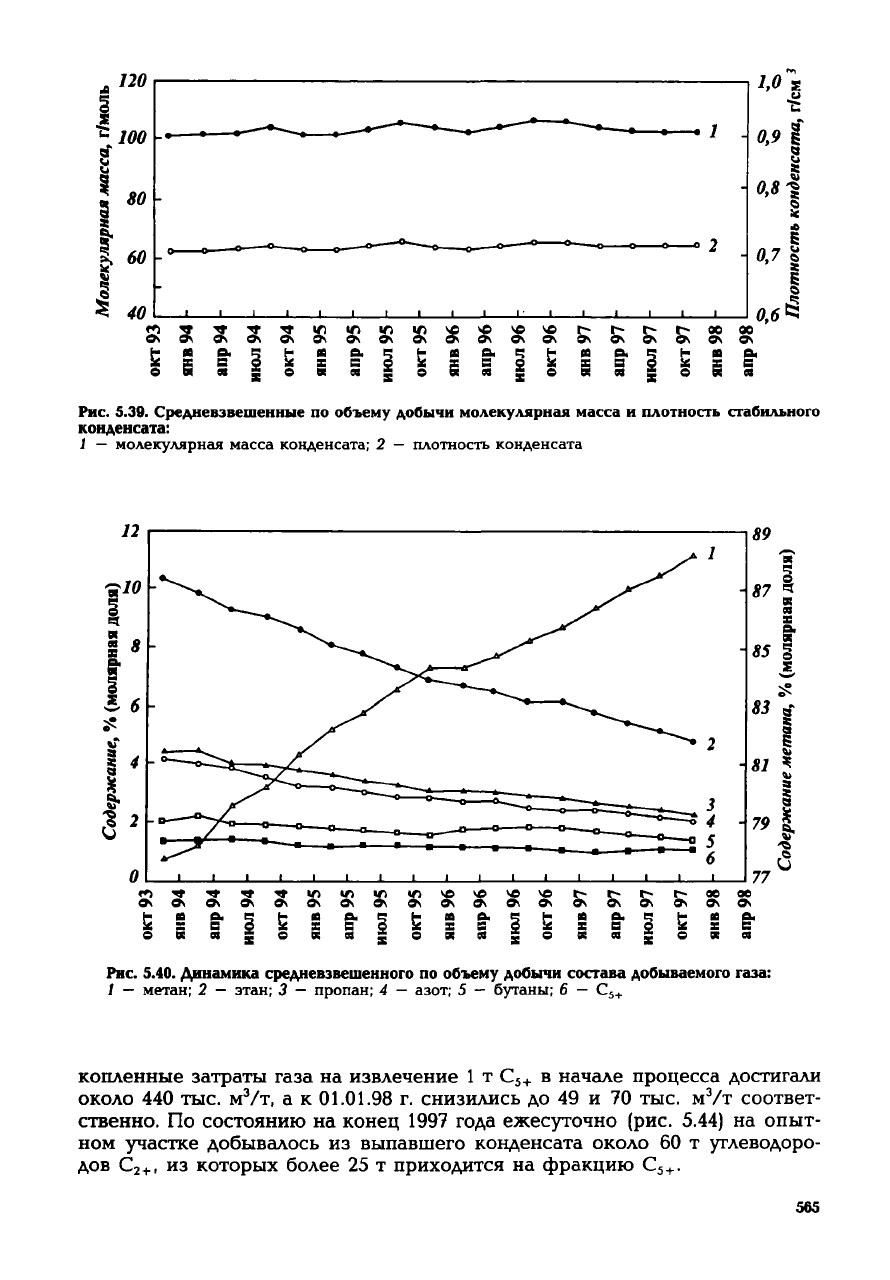

Представляют интерес также данные по динамике молекулярной мас-

сы добываемых жидких углеводородов и средневзвешенному по объему

добычи составу продукции опытного участка (рис. 5.39,

5.40).

Так, если до-

ля

легких углеводородов — этана, пропана, в меньшей степени бутанов

постепенно

сокращается, оставаясь тем не менее на промышленном уров-

не,

то доля стабильного конденсата уже на протяжении более чем пяти лет

процесса закачки практически не изменяется. На рис. 5.41 представлены

накопленные

и ежеквартальные значения средневзвешенного по объему

добычи конденсатогазового фактора продукции опытного участка.

Накоп-

ленная

величина КГФ вычислялась как отношение накопленной на опреде-

ленную

дату

добычи стабильного конденсата к накопленному объему до-

бычи газа (пластового и прорвавшегося тюменского). Ежеквартальное зна-

чение КГФ вычислялось методом отношения массы добытых за квартал

углеводородов С

5+

к объему квартальной же добычи газа на опытном уча-

стке.

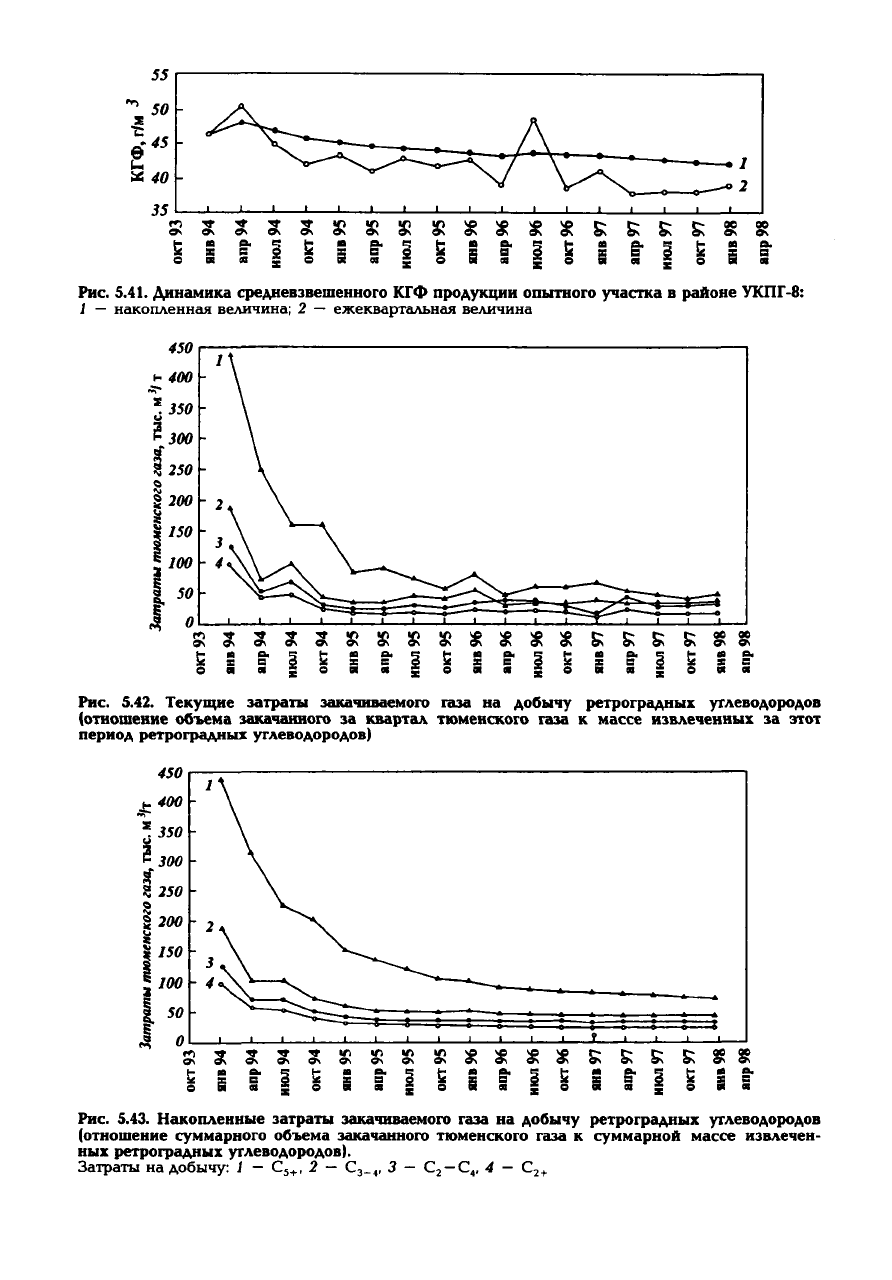

С начала процесса закачки тюменского газа наблюдается монотонное

снижение

накопленной величины КГФ от 47 до 42 г/м

3

к настоящему вре-

мени.

Немонотонный характер кривой ежеквартальных КГФ объясняется

неравномерной

работой отдельных скважин. В частности, увеличение еже-

квартальной величины КГФ по состоянию на июль 1996 г. связано с про-

стоем скв. 131 и 150 с апреля 1996 г. На рис. 5.42 и 5.43 представлена дина-

мика

текущих и накопленных затрат закачиваемого тюменского газа на

добычу ретроградных углеводородов. Эти показатели представляют собой

отношения

объемов закачанного газа к массе добытых С

2+

и С

5+

. При

расчете текущих показателей принимаются во внимание объемы газа, за-

качанные

за каждый квартал, и количество добытых в соответствующий

период ретроградных компонентов. Накопленные затраты определяются

отношениями

суммарного объема закачанного к определенной

дате

сухого

газа и общего количества добытых за время опытно-промышленного экс-

перимента жидких углеводородов. Если в самом начале прорыва тюменско-

го газа к скважинам опытного участка текущие и накопленные затраты на

добычу 1 т ретроградных С

2+

представляли около 100 тыс. м

3

/т, то к на-

стоящему времени с увеличением доли тюменского газа в продукции сква-

жин

они составляют соответственно 20,5 и 22,5 тыс. м

3

/т. Текущие и на-

561

Рис.

5.36. Объемы закачиваемого и добываемого за месяц тюменского газа. Опытный участок в районе УКПГ-8:

1

— закачка тюменского газа; 2 — добыча тюменского газа

80

70

60

J

50

-

-i

40-

20

10

1

\2

1

1

-

-

-

-

1,8

V

0,5

r

O

t

4l-]

[j^OJ

1,6

10,2

2,8

14,0

n

|

3,8

52

20,9

7,0

ПНИЩ

•

2</

1

26,5

циннии

RffitfffiH

29,2

\12,1

33,1

13,9

I

39,9

i

I

•

в

17,5

45,7

19,

[mum

mtmn

I

I

I

48,8

|

22,1 \

51,9

\H3\

шЯЯЯЗЗЯЗЗЗЗЗЯ

Ъ%ФФ%ИЫФЫФ

^^^^^^^^^^^^B

Mtttfftftfl

^^^^^^^^З^я^Л

НННПНМ

^^^^^^^^^BSal

MftHtftfll

IU^^^UIUJ

HftnVfffQH

•HflUHvvH

HIITVJVI^S^S

•В

ta

a

a

t

О

в\

в\

\

г

t

S;

£

о.

с

«

н

Рис.

5.37. Добыча углеводородов ретроградной части. Опытный участок

в

районе

УКПГ-8:

/-С

5+

;2-С

2

-С

4

I

л

600

500

н 400

£300

I

^200

100

423,8

443,7

463,1

379,9

401,6

356,1

329,2

306,5

255,2

280,0

224,6

195,3

165,4

133,5

67,9

12,6

101,0

18,8

24,8

31,0

36,7

42,6

48,9

55,2

г

Рис.

5.38. Накопленная добыча

углеводородов.

Опытный участок в районе

УКПГ-8:

/-С

5+

;2-С

2

-С

4

120

100

80

60

40

0,9

0,8

0,7

I

0,6 t!

Б

Рис.

5.39.

Средневзвешенные

по

объему

добычи

молекулярная

масса и

плотность

стабильного

конденсата:

1

— молекулярная масса конденсата; 2 — плотность конденсата

Рис.

5.40.

Динамика

средневзвешенного

по

объему

добычи

состава

добываемого

газа:

/ —

метан;

2 —

этан;

3 —

пропан;

4 —

азот;

5 —

бутаны;

б — С

5+

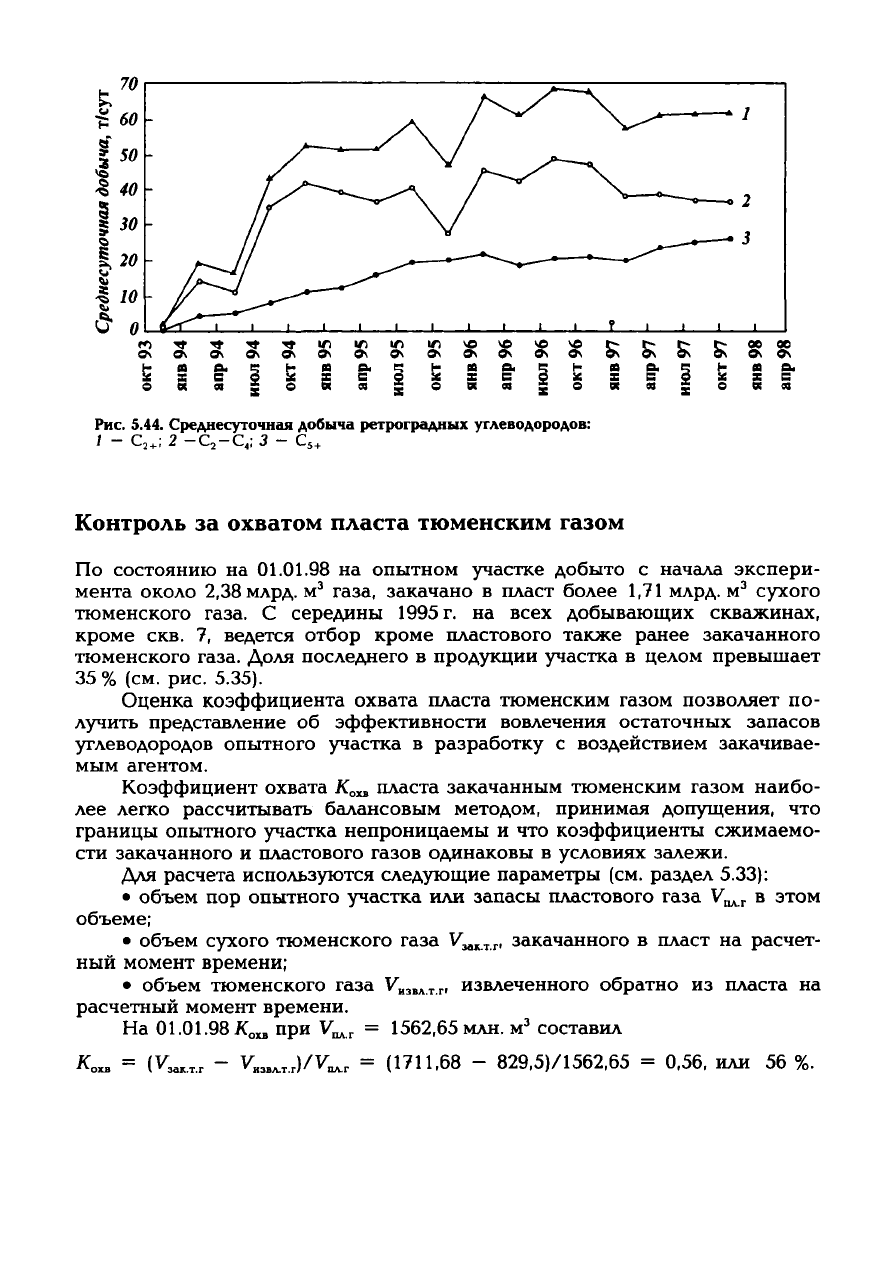

копленные

затраты газа на извлечение 1 т С

5+

в начале процесса достигали

около

440 тыс. м

3

/т, а к

01.01.98

г. снизились до 49 и 70 тыс. м

3

/т соответ-

ственно.

По состоянию на конец 1997 года ежесуточно (рис. 5.44) на опыт-

ном

участке добывалось из выпавшего конденсата около 60 т углеводоро-

дов С

2+

, из которых более 25 т приходится на фракцию С

5+

.

565

3333$$£$£$££&££533

I

g"

i

§ I

i

i

Рис.

5.41. Динамика средневзвешенного КГФ продукции опытного участка в районе

УКПГ-8:

1

— накопленная величина; 2 — ежеквартальная величина

Рис.

5.42. Текущие затраты закачиваемого газа на добычу ретроградных углеводородов

(отношение объема закачанного за квартал тюменского газа к массе извлеченных за этот

период ретроградных углеводородов)

450

Рис.

5.43. Накопленные затраты закачиваемого газа на добычу ретроградных углеводородов

(отношение суммарного объема закачанного тюменского газа к суммарной массе извлечен-

ных ретроградных углеводородов).

Затраты

на

добычу:

/ - С

5+

, 2 - С

3

-„, 3 -

С

2

-С„,

4 - С

2+

Рис.

5.44.

Среднесуточная

добыча

ретроградных

углеводородов:

1 - С

2 +

; 2 -С

2

-С

4

; 3 - С

5+

Контроль

за охватом пласта тюменским газом

По

состоянию на

01.01.98

на опытном участке добыто с начала экспери-

мента около 2,38 млрд. м

3

газа, закачано в пласт более 1,71 млрд. м

3

сухого

тюменского газа. С середины 1995 г. на

всех

добывающих скважинах,

кроме скв. 7, ведется отбор кроме пластового также ранее закачанного

тюменского газа. Доля последнего в продукции участка в целом превышает

35%

(см. рис.

5.35).

Оценка

коэффициента

охвата

пласта тюменским газом позволяет по-

лучить представление об эффективности вовлечения остаточных запасов

углеводородов опытного участка в разработку с воздействием закачивае-

мым агентом.

Коэффициент

охвата

К

охя

пласта закачанным тюменским газом наибо-

лее легко рассчитывать балансовым методом, принимая допущения, что

границы

опытного участка непроницаемы и что коэффициенты сжимаемо-

сти закачанного и пластового газов одинаковы в условиях залежи.

Для расчета используются следующие параметры (см. раздел

5.33):

• объем пор опытного участка или запасы пластового газа V^, в этом

объеме;

• объем

сухого

тюменского газа

У

мк

.

тг

,

закачанного в пласт на расчет-

ный

момент времени;

• объем тюменского газа

У

ИЗВАТ

.

Г

,

извлеченного обратно из пласта на

расчетный момент времени.

На

01.01.98

К

о

„ при V^

r

=

1562,65

млн. м

3

составил

=

(1711,68

-

829,5)71562,65

= 0,56, или 56 %.

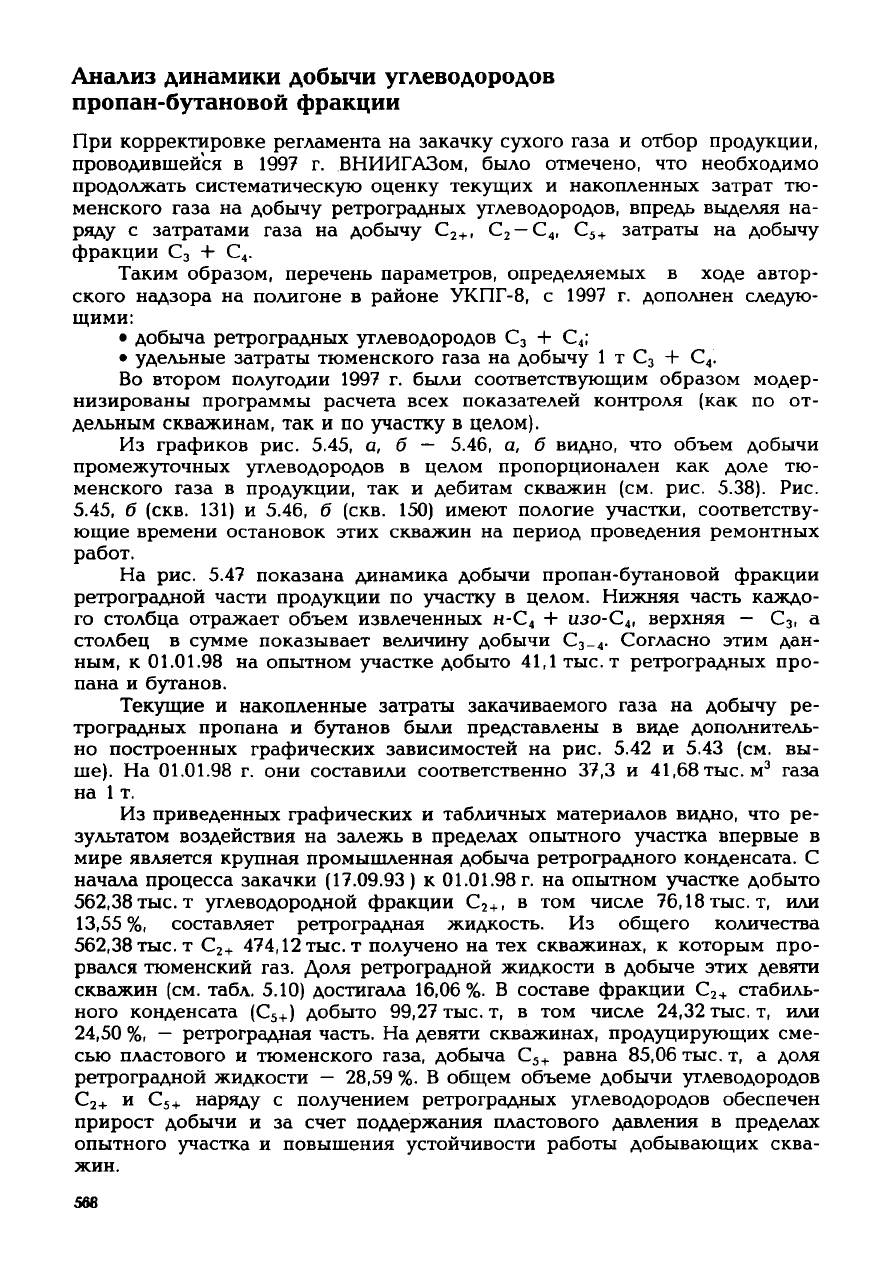

Анализ динамики добычи углеводородов

пропан-бутановой фракции

При

корректировке регламента на закачку

сухого

газа и отбор продукции,

проводившейся в 1997 г. ВНИИГАЗом, было отмечено, что необходимо

продолжать систематическую оценку текущих и накопленных затрат тю-

менского газа на добычу ретроградных углеводородов, впредь выделяя на-

ряду с затратами газа на добычу С

2+

, С

2

— С

4

, С

5+

затраты на добычу

фракции

С

3

+ С

4

.

Таким

образом, перечень параметров, определяемых в

ходе

автор-

ского надзора на полигоне в районе УКПГ-8, с 1997 г. дополнен следую-

щими:

• добыча ретроградных углеводородов С

3

+ С

4

;

• удельные затраты тюменского газа на добычу 1 т С

3

+ С

4

.

Во втором полугодии 1997 г. были соответствующим образом модер-

низированы

программы расчета всех показателей контроля (как по от-

дельным скважинам, так и по участку в целом).

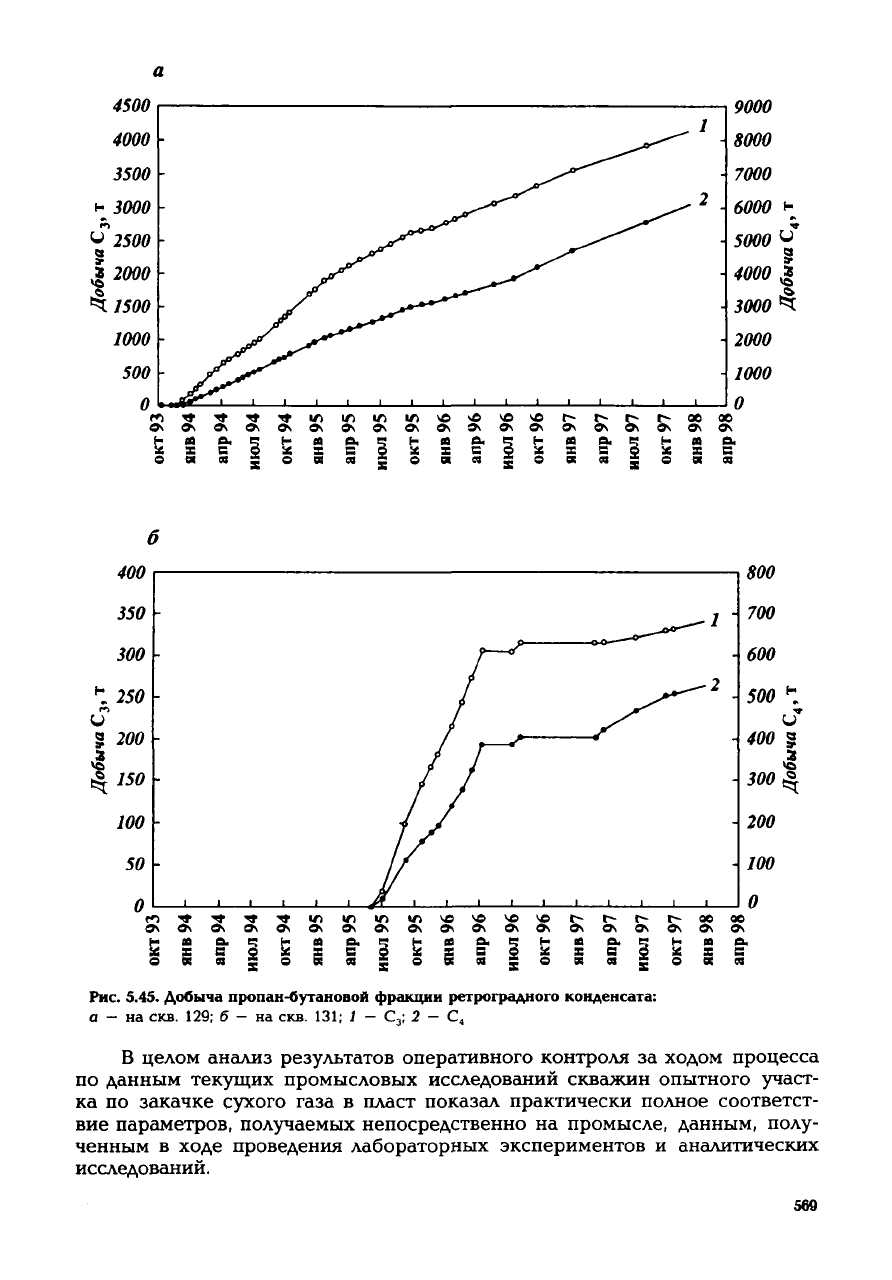

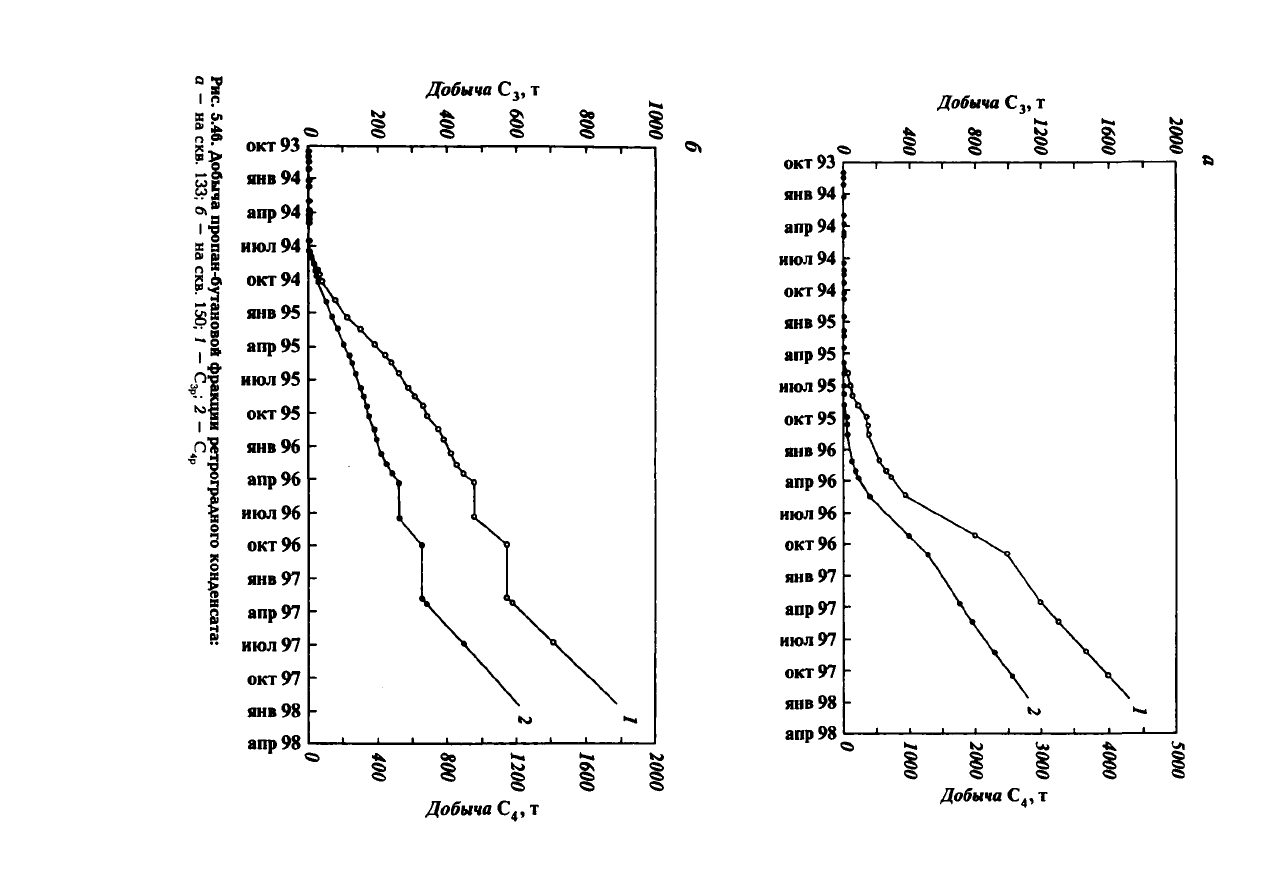

Из

графиков рис. 5.45, а, б — 5.46, а, б видно, что объем добычи

промежуточных углеводородов в целом пропорционален как доле тю-

менского газа в продукции, так и дебитам скважин (см. рис.

5.38).

Рис.

5.45, б (скв. 131) и 5.46, б (скв. 150) имеют пологие участки, соответству-

ющие времени остановок этих скважин на период проведения ремонтных

работ.

На

рис. 5.47 показана динамика добычи пропан-бутановой фракции

ретроградной части продукции по участку в целом. Нижняя часть каждо-

го столбца отражает объем извлеченных н-С

4

+ изо-С

4

, верхняя — С

3

, а

столбец в сумме показывает величину добычи С

3

_

4

. Согласно этим дан-

ным,

к

01.01.98

на опытном участке добыто 41,1 тыс. т ретроградных про-

пана

и бутанов.

Текущие и накопленные затраты закачиваемого газа на добычу ре-

троградных пропана и бутанов были представлены в виде дополнитель-

но

построенных графических зависимостей на рис. 5.42 и 5.43 (см. вы-

ше).

На

01.01.98

г. они составили соответственно 37,3 и 41,68 тыс. м

3

газа

на

1 т.

Из

приведенных графических и табличных материалов видно, что ре-

зультатом воздействия на залежь в пределах опытного участка впервые в

мире является крупная промышленная добыча ретроградного конденсата. С

начала процесса закачки

(17.09.93)

к

01.01.98

г. на опытном участке добыто

562,38

тыс. т углеводородной фракции С

2+

, в том числе 76,18 тыс. т, или

13,55%, составляет ретроградная жидкость. Из общего количества

562,38

тыс. т С

2+

474,12

тыс. т получено на тех скважинах, к которым про-

рвался тюменский газ. Доля ретроградной жидкости в добыче этих девяти

скважин

(см. табл. 5.10) достигала

16,06%.

В составе фракции С

2+

стабиль-

ного конденсата (С

5+

) добыто

99,27

тыс. т, в том числе

24,32

тыс. т, или

24,50

%, — ретроградная часть. На девяти скважинах, продуцирующих сме-

сью пластового и тюменского газа, добыча С

5+

равна

85,06

тыс. т, а доля

ретроградной жидкости —

28,59

%. В общем объеме добычи углеводородов

С

2+

и С

5+

наряду с получением ретроградных углеводородов обеспечен

прирост добычи и за счет поддержания пластового давления в пределах

опытного участка и повышения устойчивости работы добывающих сква-

жин.

568

Рис. 5.45.

Добыча

пропан-бутановой

фракции

ретроградного

конденсата:

а

- на скв. 129; б - на скв. 131; 1 - С

3

; 2 - С,

В целом анализ результатов оперативного контроля за ходом процесса

по

данным текущих промысловых исследований скважин опытного участ-

ка

по закачке

сухого

газа в пласт показал практически полное соответст-

вие параметров, получаемых непосредственно на промысле, данным, полу-

ченным в

ходе

проведения лабораторных экспериментов и аналитических

исследований.

560

Добыча

С

3

, т

Добыча

С

3

, т

Ос

KJ

Добыча

С

4

, т

Добыча

С

4

,т