Тер-Саркисов P.M. Разработка месторождений природных газов

Подождите немного. Документ загружается.

2001 г. на СГПЗ предполагается ввести в эксплуатацию установку разделе-

ния

газа производительностью 3 млрд. м

3

/год, что обеспечит переработку

промыслового газа ВНГКМ в полном объеме. Переработка нестабильного

газового конденсата предусмотрена на действующей установке стабилиза-

ции

путем ректификационного разделения.

5.4.3

Технико-экономическая

оценка

эксплуатации

Вуктыльского

НГКМ в

режиме

хранилища-регулятора

Экономическая

оценка технологических вариантов доразработки Вуктыль-

ского НГКМ выполнена с целью выбора наиболее эффективной системы

эксплуатации, отвечающей критерию максимального экономического эф-

фекта от более полного извлечения из пласта углеводородного сырья.

Прогноз

уровней отборов пластового газа и нестабильного конденсата

по

базовому варианту разработки ВНГКМ на истощение (вариант 1) и по

вариантам, предусматривающим закачку

сухого

тюменского газа в пласт, с

учетом сроков эксплуатации месторождения (варианты 2, 3, 4), приведен в

табл. 5.14.

Экономические

расчеты выполнены по каждому

году

расчетного пе-

риода в текущих ценах на

01.01.91

г. и

01.01.98

г. с использованием соот-

ветствующих данному моменту времени исходных данных:

фактических цен на продукцию, затрат на эксплуатацию месторожде-

ния,

транспорт и переработку углеводородного сырья;

ставок налогов и платежей, предусмотренных действующим законода-

тельством, в местный, республиканский и федеральный бюджеты;

курса доллара США 5,96 руб.

Таблица

5.14

Добыча

природного

газа и

нестабильного

конденсата

Показатели

Давление забрасывания, МПа

Закачка

сухого

тюменского газа в

пласт, млрд. м

3

Продукция

промысла:

газ, всего, млрд. м

3

В том числе:

вуктыльский

технологический

тюменский из пласта

нестабильный конденсат, всего,

млн.

т

В том числе:

извлеченный в составе пласто-

вого газа

ретроградный

Вар. 1

Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4

Период разработки

1998-2014

1,8

0,4

37,88

29,26

8,5

0,12

3,21

3,20

0,01

1998-2024

1,7

29,97

68,54

37,28

6,3

24,96

5.21

3,29

1,92

1998-2034

1,7

54,42

95,78

45,53

8,3

41,95

6,27

3,51

2,76

1998-2023

1,7

28,07

66,13

34,74

6,1

25,29

4,68

2,93

1,75

581

Оценка

капитальных затрат на дообустройство Вуктыльского НГКМ

по

рассматриваемым вариантам выполнена на основании технологической

схемы нагнетания газа в пласт.

В составе капитальных вложений учтены затраты на следующее:

строительство дополнительных сетей трубопроводов для закачки

сухо-

го тюменского газа в пласт;

реконструкцию УКПГ (оборудование системы разводки закачиваемого

в

пласт газа, строительство замерных линий для контроля за газоконден-

сатной характеристикой скважин);

реконструкцию дожимной компрессорной станции.

Суммарные инвестиционные издержки по рассматриваемым вариан-

там следующие:

Цены

1991 г.,

Цены

на

01.01.98

г.,

млн. руб. млн. руб.

0,5 5,3

10,2 104,4

10,2 104,4

5,2 53,3

Номер

варианта

1

2

3

4

В долларовом эквива-

ленте, млн. долл. США

0,9

17,5

17,5

9,0

Текущие расходы определены по следующим составляющим затрат:

на

добычу углеводородного сырья;

на

транспорт природного газа и нестабильного конденсата от Вук-

тыльского месторождения до Сосногорского ГПЗ;

на

переработку углеводородного сырья на

СГПЗ;

на

транспорт товарного газа до потребителей.

Виды и объемы продукции переработки углеводородного сырья на

Сосногорском

ГПЗ по рассматриваемым вариантам определены с

учетом

состава природного газа и нестабильного конденсата, существующих и

проектируемых технологий.

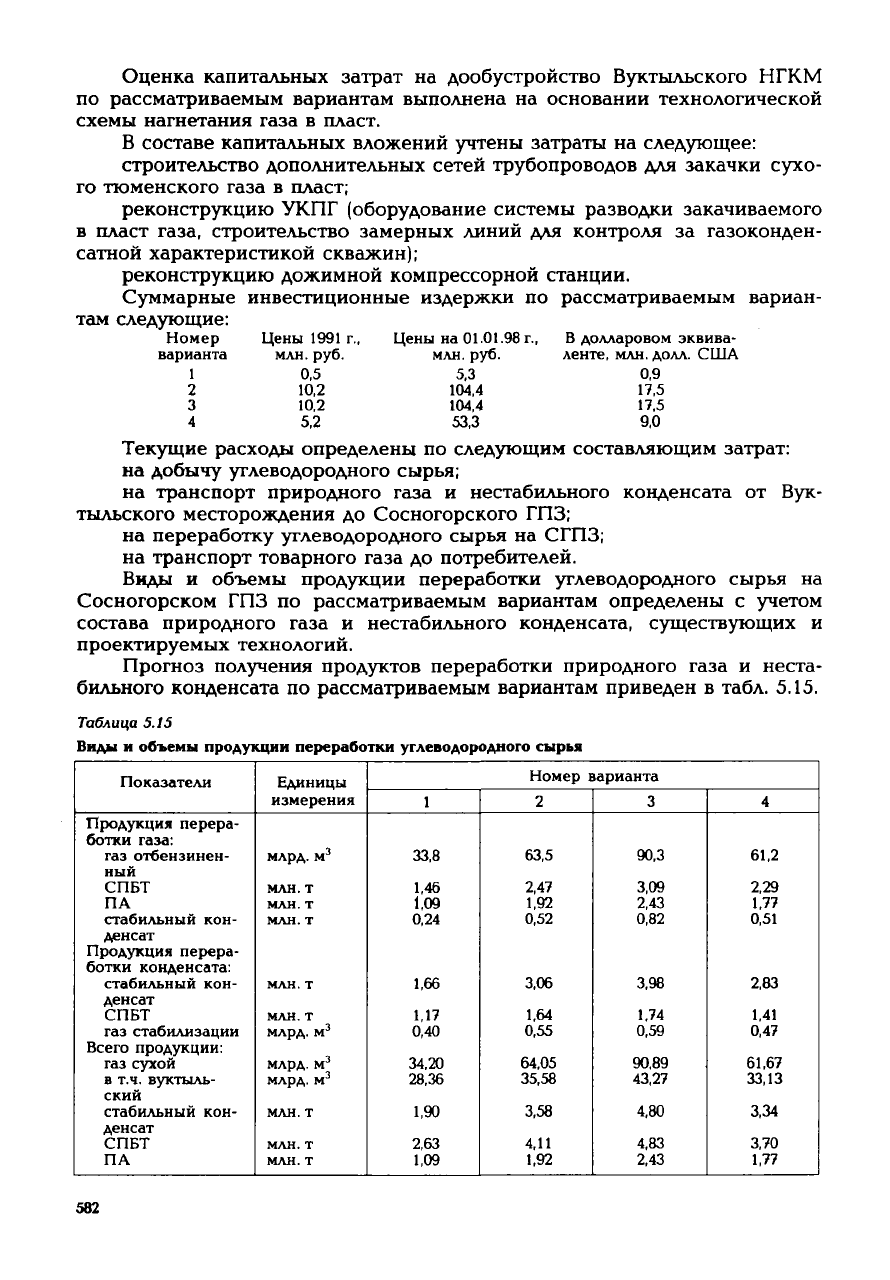

Прогноз

получения продуктов переработки природного газа и неста-

бильного конденсата по рассматриваемым вариантам приведен в табл. 5.15.

Таблица

5.15

ВИДЫ

И

объемы

продукции

переработки

углеводородного

сырья

Показатели

Продукция

перера-

ботки газа:

газ отбензинен-

ный

СПБТ

ПА

стабильный кон-

денсат

Продукция

перера-

ботки конденсата:

стабильный кон-

денсат

СПБТ

газ стабилизации

Всего

продукции:

газ

сухой

в

т.ч. вуктыль-

ский

стабильный кон-

денсат

СПБТ

ПА

Единицы

измерения

млрд. м

3

млн.

т

млн.

т

млн.

т

млн.

т

млн.

т

млрд. м

3

млрд. м

3

млрд. м

3

млн.

т

млн.

т

млн.

т

Номер

варианта

1

33,8

1,46

1,09

0,24

1,66

1,17

0,40

34,20

28,36

1,90

2,63

1,09

2

63,5

2,47

1,92

0,52

3,06

1,64

0,55

64,05

35,58

3,58

4,11

1,92

3

90,3

3,09

2,43

0,82

3,98

1,74

0,59

90,89

43,27

4,80

4,83

2,43

4

61,2

2,29

1,77

0,51

2,83

1,41

0,47

61,67

33,13

3,34

3,70

1,77

582

Исследования текущего состояния и перспектив рынка сбыта сжи-

женных углеводородов показали, что реализация СПБТ и ПА возможна на

внутреннем рынке (северные территории — Республика Коми, Карелия,

Архангельская, Вологодская, Мурманская области) и внешнем (Польша)

рынке.

Перспективной программой по переводу автомобильного транспорта

на

сжиженный газ потребность в автомобильном пропане по Северному

региону определена на уровне 10 тыс.

т/год.

Основной объем ПА (более

90 %) предполагается экспортировать в Польшу. Маркетинговые исследова-

ния

рынка сбыта смеси пропан-бутана показали возможность реализации

СПБТ

на Северной территории в объеме

120—130тыс.

т/год,

на внешнем

рынке — 50 —55 тыс.

т/год.

Реализация стабильного конденсата принята по сложившейся схеме:

внутренний рынок — 50 %, внешний рынок — 50 %.

Отбензиненный газ предполагается реализовать газораспределитель-

ным

организациям Республики Коми, Архангельской и Вологодской облас-

тей.

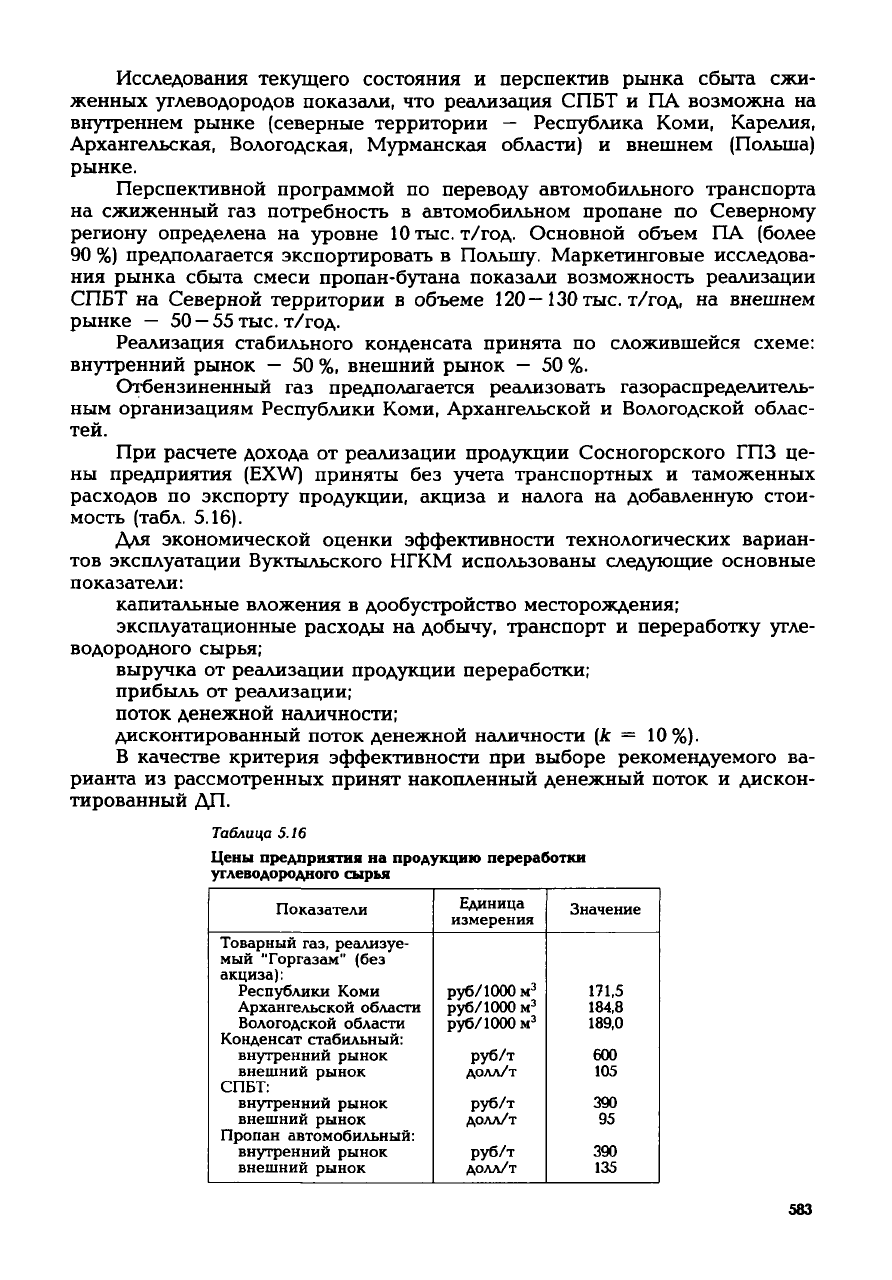

При

расчете

дохода

от реализации продукции Сосногорского ГПЗ це-

ны

предприятия (EXW) приняты без

учета

транспортных и таможенных

расходов по экспорту продукции, акциза и налога на добавленную стои-

мость (табл.

5.16).

Для экономической оценки эффективности технологических вариан-

тов эксплуатации Вуктыльского НГКМ использованы следующие основные

показатели:

капитальные вложения в дообустройство месторождения;

эксплуатационные расходы на

добычу,

транспорт и переработку

угле-

водородного сырья;

выручка от реализации продукции переработки;

прибыль от реализации;

поток денежной наличности;

дисконтированный поток денежной наличности [к = 10%).

В качестве критерия эффективности при выборе рекомендуемого ва-

рианта из рассмотренных принят накопленный денежный поток и дискон-

тированный ДП.

Таблица

5.16

Цены

предприятия

на

продукцию

переработки

углеводородного

сырья

Показатели

Товарный газ, реализуе-

мый "Горгазам" (без

акциза):

Республики Коми

Архангельской области

Вологодской области

Конденсат стабильный:

внутренний рынок

внешний

рынок

РГТКТ

1

внутренний рынок

внешний

рынок

Пропан

автомобильный:

внутренний рынок

внешний

рынок

Единица

измерения

руб/1000

м

3

руб/1000

м

3

руб/1000

м

3

руб/т

долл/т

руб/т

долл/т

руб/т

долл/т

Значение

171,5

184,8

189,0

600

105

390

95

390

135

583

Таблица

5.17

Интегральные показатели эффективности разработки

Вуктыльского

НГКМ,

млн. руб.

Показатели

Выручка от реализации

Капитальные

вложения

Текущие затраты

Чистый

доход

Дисконтированный

ЧД

Выручка от реализации

Капитальные

вложения

Текущие затраты

Чистый

доход

Дисконтированный

ЧД

Выручка от реализации

Капитальные

вложения

Текущие затраты

Чистый

доход

Дисконтированный

ЧД

Выручка от реализации

Капитальные

вложения

Текущие затраты

Чистый

доход

Дисконтированный

ЧД

[к = 10%)

(* = 10%)

(* = 10%)

(* = 10%)

Вар. 1

Расчетная

8146

5,3

5 462

2120

1133

Расчетная

8165

5,3

5469

2127

1

140

Расчетная

8146

5,3

5462

2120

1

133

Расчетная

8146

5,3

5 462

2120

1133

схема

схема

схема

схема

Вар. 2

1

12863

104,4

9757

2277

883

2

16 314

104,4

10663

4040

1357

3

14099

104,4

9968

3059

996

4

14558

104,4

10045

3306

1053

Вар. 3

16176

104,4

13613

2 028

859

22 208

104,4

15050

5009

1320

20403

104,4

14 357

4 293

1080

18425

104,4

13894

3304

940

Вар. 4

11810

53,5

9281

1980

765

15 479

53,5

10178

3792

1305

12970

53,5

9457

2618

861

13882

53,5

9612

3108

985

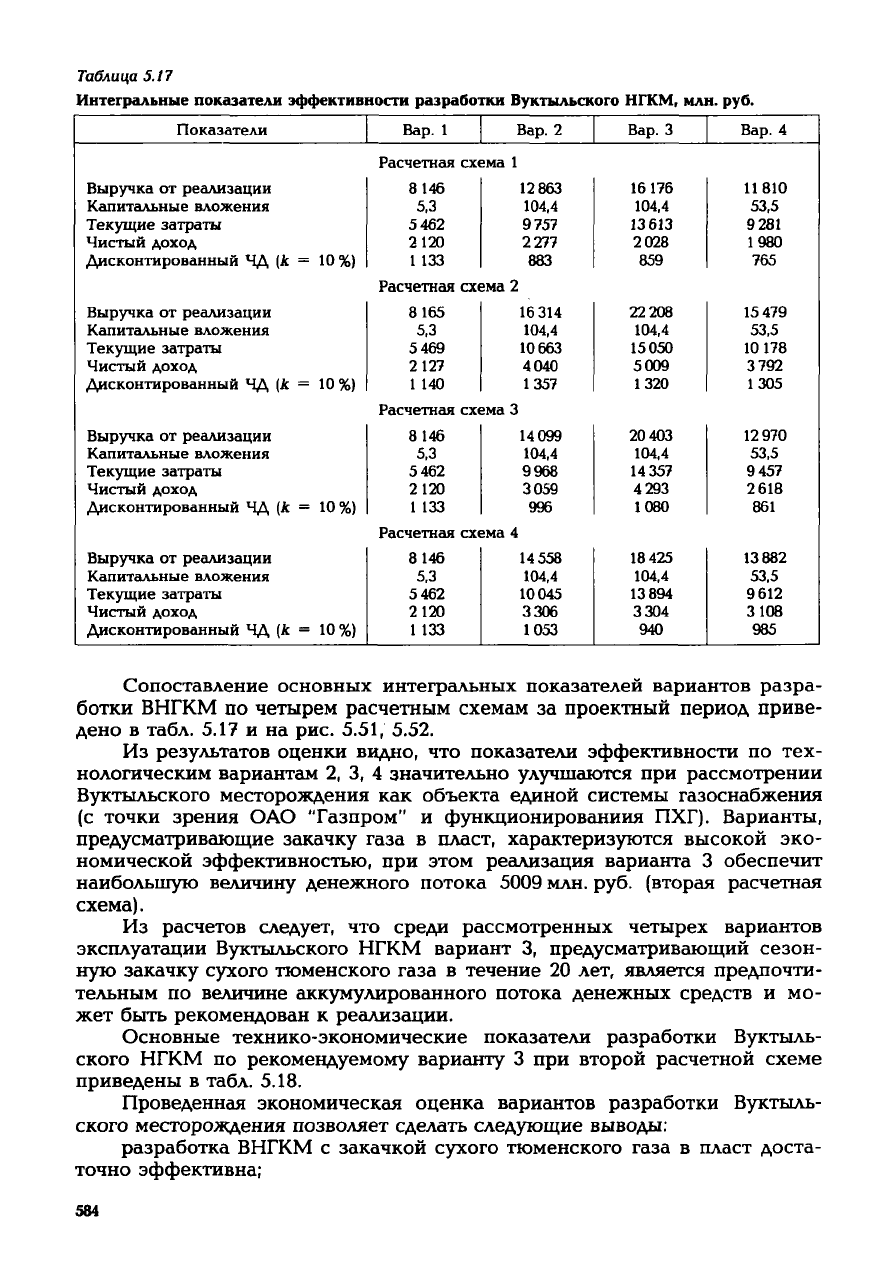

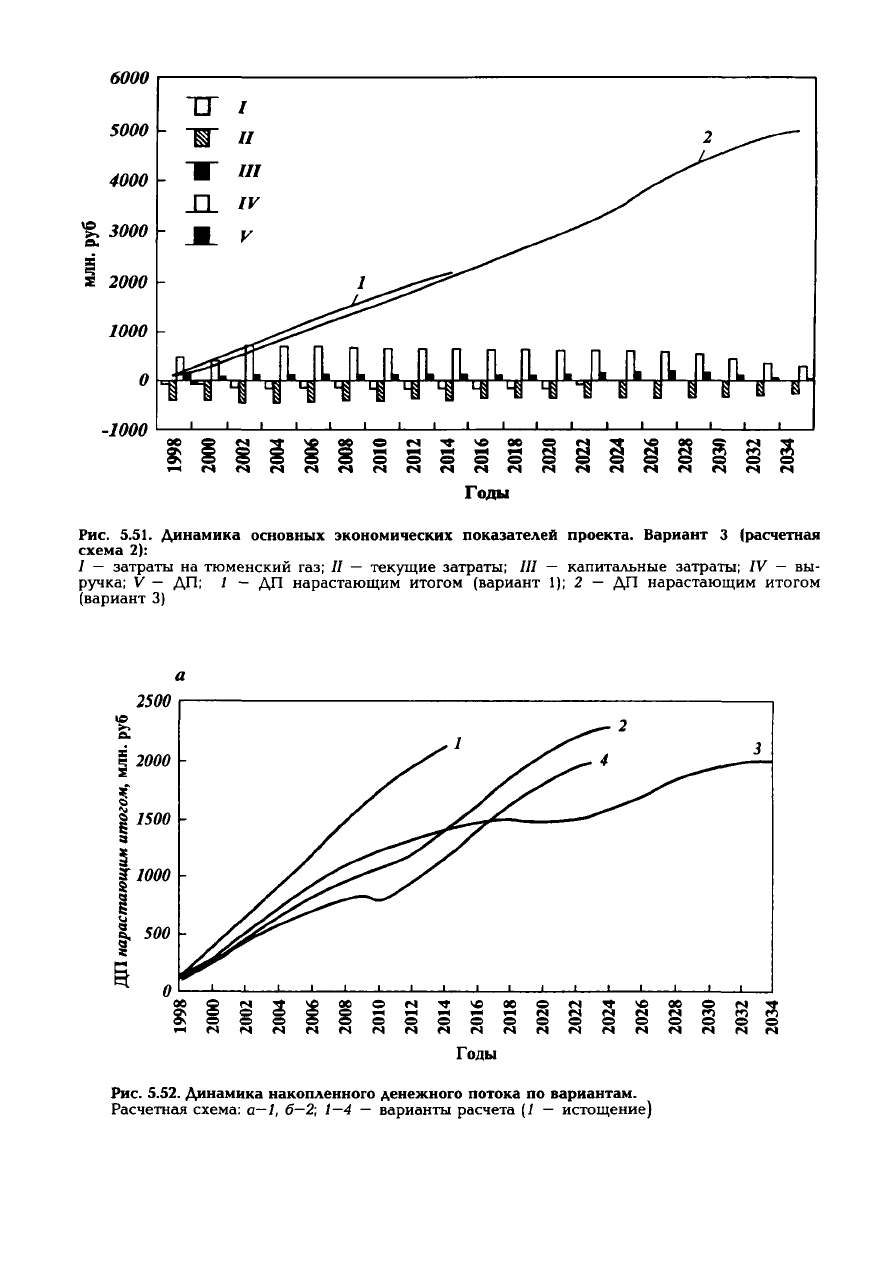

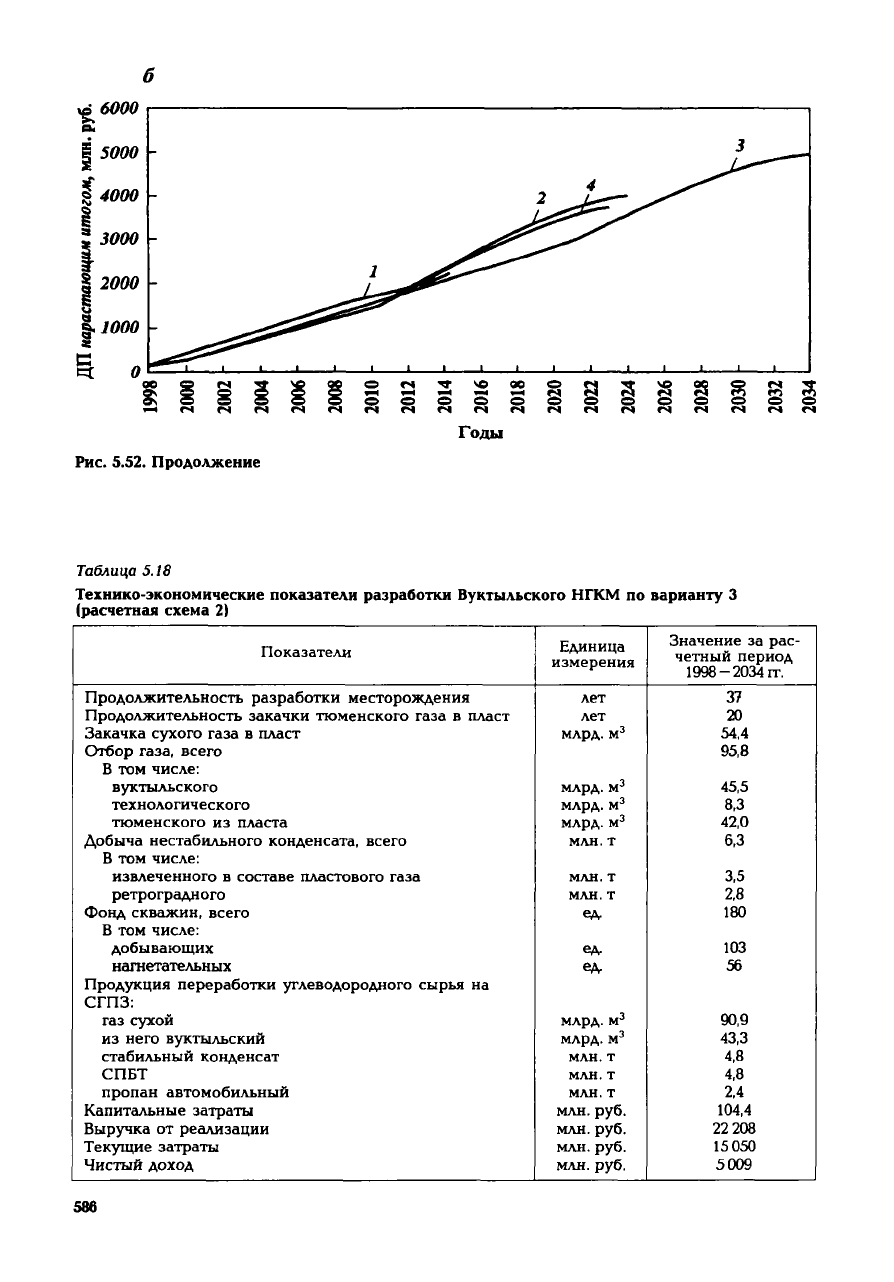

Сопоставление основных интегральных показателей вариантов разра-

ботки ВНГКМ по четырем расчетным схемам за проектный период приве-

дено в табл. 5.17 и на рис. 5.51, 5.52.

Из

результатов оценки видно, что показатели эффективности по тех-

нологическим вариантам 2, 3, 4 значительно улучшаются при рассмотрении

Вуктыльского месторождения как объекта единой системы газоснабжения

(с точки зрения ОАО "Газпром" и функционированиия ПХГ). Варианты,

предусматривающие закачку газа в пласт, характеризуются высокой эко-

номической эффективностью, при этом реализация варианта 3 обеспечит

наибольшую величину денежного потока

5009

млн. руб. (вторая расчетная

схема).

Из

расчетов

следует,

что среди рассмотренных четырех вариантов

эксплуатации Вуктыльского НГКМ вариант 3, предусматривающий сезон-

ную закачку

сухого

тюменского газа в течение 20 лет, является предпочти-

тельным по величине аккумулированного потока денежных средств и мо-

жет быть рекомендован к реализации.

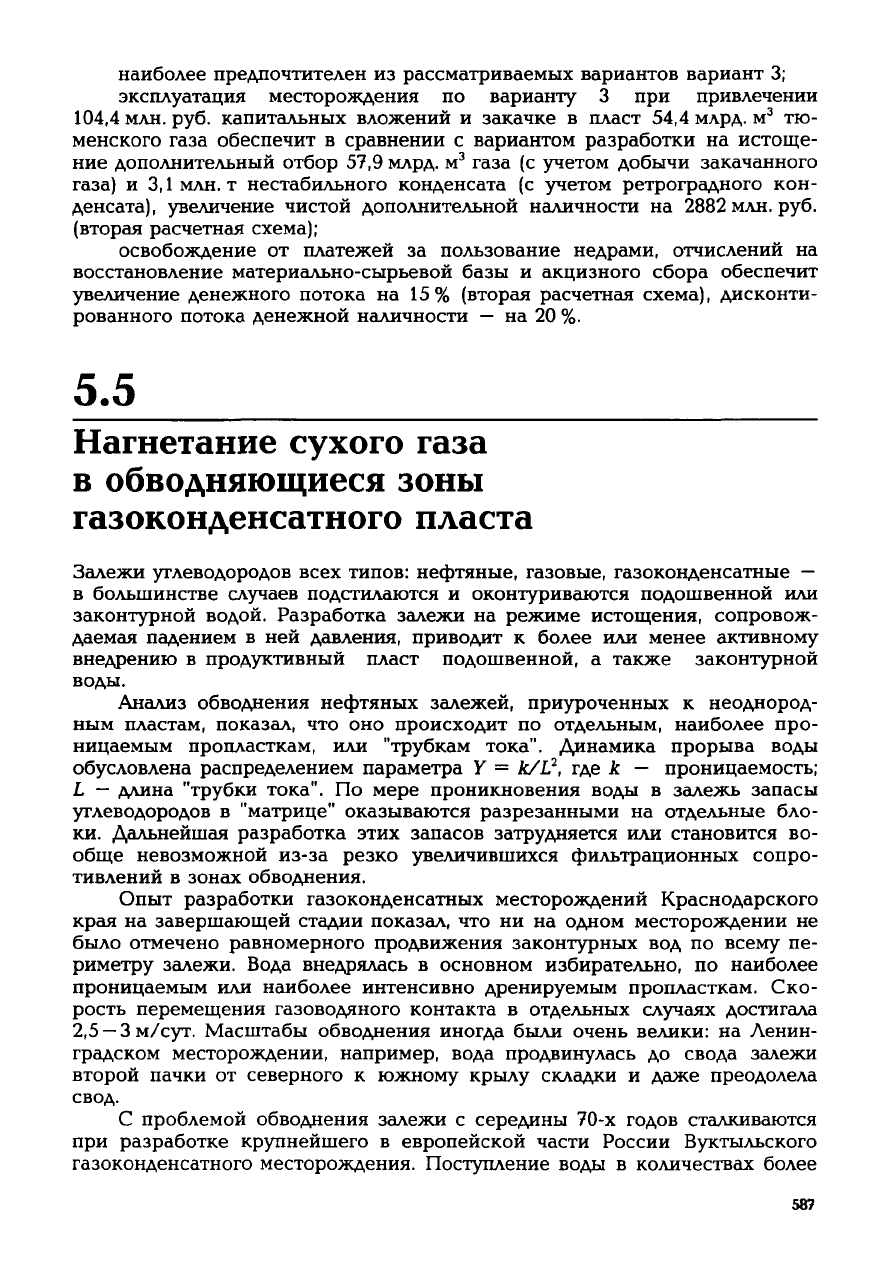

Основные технико-экономические показатели разработки Вуктыль-

ского НГКМ по рекомендуемому варианту 3 при второй расчетной

схеме

приведены в табл. 5.18.

Проведенная экономическая оценка вариантов разработки Вуктыль-

ского месторождения позволяет сделать следующие выводы:

разработка ВНГКМ с закачкой

сухого

тюменского газа в пласт доста-

точно эффективна;

584

-1000

Рис.

5.51. Динамика

основных

экономических показателей проекта. Вариант 3 (расчетная

схема 2):

/

— затраты на тюменский газ; II — текущие затраты; III — капитальные затраты; IV — вы-

ручка; V — ДП; / — ДП нарастающим итогом (вариант 1); 2 — ДП нарастающим итогом

(вариант

3)

2500

2000

i

1500

1000

500

Рис.

5.52. Динамика

накопленного

денежного

потока по вариантам.

Расчетная

схема:

а—1,

6—2; 1—4 — варианты расчета (1 — истощение)

о

6000

S О О О О

«ч *ч <ч <ч <ч

Годы

S 2

«ч

*ч

Рис.

5.52.

Продолжение

Таблица

5.18

Технико-экономические показатели разработки Вуктыльского НГКМ

по

варианту

3

(расчетная схема

2)

Показатели

Продолжительность разработки месторождения

Продолжительность закачки тюменского газа

в

пласт

Закачка

сухого газа

в

пласт

Отбор газа, всего

В

том

числе:

вуктыльского

технологического

тюменского

из

пласта

Добыча нестабильного конденсата, всего

В

том

числе:

извлеченного

в

составе пластового газа

ретроградного

Фонд

скважин, всего

В

том

числе:

добывающих

нагнетательных

Продукция

переработки углеводородного сырья

на

СГПЗ:

газ сухой

из

него вуктыльский

стабильный конденсат

СПБТ

пропан

автомобильный

Капитальные

затраты

Выручка

от

реализации

Текущие затраты

Чистый

доход

Единица

измерения

лет

лет

млрд.

м

3

млрд.

м

3

млрд.

м

3

млрд.

м

3

млн.

т

млн.

т

млн.

т

ед.

ед.

ед.

млрд.

м

3

млрд.

м

3

млн.

т

млн.

т

млн.

т

млн.

руб.

млн.

руб.

млн.

руб.

млн.

руб.

Значение

за рас-

четный период

1998-2034

гг.

37

20

54,4

95,8

45,5

8,3

42,0

6,3

3,5

2,8

180

103

56

90,9

43,3

4,8

4,8

2,4

104,4

22

208

15

050

5009

586

наиболее предпочтителен из рассматриваемых вариантов вариант 3;

эксплуатация месторождения по варианту 3 при привлечении

104,4 млн. руб. капитальных вложений и закачке в пласт 54,4 млрд. м

3

тю-

менского газа обеспечит в сравнении с вариантом разработки на истоще-

ние

дополнительный отбор 57,9 млрд. м

3

газа (с

учетом

добычи закачанного

газа) и 3,1 млн. т нестабильного конденсата (с

учетом

ретроградного кон-

денсата), увеличение чистой дополнительной наличности на

2882

млн. руб.

(вторая расчетная схема);

освобождение от платежей за пользование недрами, отчислений на

восстановление материально-сырьевой базы и акцизного сбора обеспечит

увеличение денежного потока на 15% (вторая расчетная схема), дисконти-

рованного потока денежной наличности — на 20 %.

5.5

Нагнетание

сухого

газа

в

обводняющиеся

зоны

газоконденсатного

пласта

Залежи углеводородов

всех

типов: нефтяные, газовые, газоконденсатные —

в

большинстве случаев подстилаются и оконтуриваются подошвенной или

законтурной водой. Разработка залежи на режиме истощения, сопровож-

даемая падением в ней давления, приводит к более или менее активному

внедрению в продуктивный пласт подошвенной, а также законтурной

воды.

Анализ обводнения нефтяных залежей, приуроченных к неоднород-

ным

пластам, показал, что оно происходит по отдельным, наиболее про-

ницаемым

пропласткам, или "трубкам тока". Динамика прорыва воды

обусловлена распределением параметра Y = к/1}, где к — проницаемость;

L

— длина "трубки тока". По мере проникновения воды в залежь запасы

углеводородов в "матрице" оказываются разрезанными на отдельные бло-

ки.

Дальнейшая разработка этих запасов затрудняется или становится во-

обще невозможной из-за резко увеличившихся фильтрационных сопро-

тивлений

в зонах обводнения.

Опыт разработки газоконденсатных месторождений Краснодарского

края

на завершающей стадии показал, что ни на одном месторождении не

было отмечено равномерного продвижения законтурных вод по всему пе-

риметру залежи.

Вода

внедрялась в основном избирательно, по наиболее

проницаемым

или наиболее интенсивно дренируемым пропласткам. Ско-

рость перемещения газоводяного контакта в отдельных случаях достигала

2,5 — 3

м/сут.

Масштабы обводнения иногда были очень велики: на Ленин-

градском месторождении, например, вода продвинулась до свода залежи

второй пачки от северного к южному крылу складки и

даже

преодолела

свод.

С

проблемой обводнения залежи с середины 70-х годов сталкиваются

при

разработке крупнейшего в европейской части России Вуктыльского

газоконденсатного месторождения. Поступление воды в количествах более

587

8 —10 м

3

на 1 млн. м

3

добываемого газа приводит к затруднениям в работе

скважин,

а иногда эксплуатация скважины без перевода на газлифт стано-

вится невозможной. Продвижение законтурной воды в залежь, пластовое

давление в которой снизилось до 4 — 5 МПа, происходит в основном на

пологом восточном крыле структуры по наиболее проницаемым (за-

карстованным) интервалам толщиной до нескольких метров. Поскольку

пласт-коллектор Вуктыльского месторождения имеет трещиновато-неод-

нородное строение, продвижение законтурных и подошвенных вод может

приводить к блокированию отдельных низкопроницаемых зон, что чревато

опасностью исключения содержащихся в этих зонах остаточных запасов

газа и конденсата из дальнейшей разработки.

В то же время опыт реализации на участке в районе УКПГ-8 техноло-

гии

закачки

сухого

газа при низком пластовом давлении (4 — 5 МПа) под-

твердил, что предложенный автором с сотрудниками метод повышения га-

зоконденсатоотдачи позволяет не только увеличивать конечную газокон-

денсатоотдачу пласта, но и тормозить дальнейшее продвижение законтур-

ной

воды и сохранять продуктивность эксплуатационных скважин. В пе-

риод начала реализации технологии в районе УКПГ-8 (конец 1993 г.) водо-

проявления

были несущественными. Расширение масштабов применения

этой

технологии на

другие

площади залежи потребует

учета

более актив-

ных водопроявлений и, возможно, особенностей воздействия на залежь в

условиях частичного обводнения пласта. Так, в районе УКПГ-4 и УКПГ-5

законтурная вода более заметно продвигается в продуктивный пласт, часть

запасов газа и конденсата здесь оказалась уже защемленной. Процесс об-

воднения

залежи по мере снижения пластового давления может в ближай-

шие

годы заметно осложнить разработку.

В связи с этим во ВНИИГАЗе были поставлены специальные исследо-

вания

с целью создания основанного на закачке

сухого

газа метода повы-

шения

газоконденсатоотдачи частично обводненного пласта.

Рассмотренные ниже результаты физического моделирования позво-

ляют рекомендовать закачку

сухого

газа в обводнившиеся зоны пласта как

способ вовлечения в разработку остаточных запасов газа и конденсата.

Схема экспериментальной установки показана на рис. 5.53. Модель

пласта включала две

трубы

длиной

2000

мм с внутренним диаметром

25,4 мм, одна из которых моделировала низкопроницаемый, вторая — вы-

сокопроницаемый

пропластки. Предварительные этапы эксперимента

включали раздельную подготовку моделей таким образом, чтобы в

низко-

проницаемом

"пропластке" ("матрице") создать

двухфазную

газоконденсат-

ную систему, а в высокопроницаемом —

двухфазную

водоконденсатную

систему. Тем самым моделируются условия истощенного до давления

4 МПа газоконденсатного пласта, в матрице которого заблокированы оста-

точные запасы газа и конденсата, причем высокопроницаемый пропласток

после вытеснения газа внедрившейся водой содержит кроме воды остаточ-

ные

запасы жидкого конденсата.

На

основном этапе эксперимента моделировался процесс закачки су-

хого

газа через нагнетательную скважину и отбора продукции через экс-

плуатационную скважину. Газ подавался одновременно в оба "пропластка",

соединенные на

входе

общей подводящей трубкой. Продукцию пропласт-

ков,

однако, отбирали на

выходе

в раздельные сепараторы и на отдельные

газовые счетчики, чтобы иметь информацию о поведении каждого из про-

пластков в течение эксперимента.

588

••У

•-•••:•--••-•?•

71

Рис.

5.53.

Схема

экспериментальной

установки:

1

— входной

узел;

2 — модель высокопроницаемого пропластка; 3 — сепаратор; 4 — счетчик

газовый; 5 —

узел

отбора продукции из высокопроницаемой модели (пробоотборники, сле-

ва направо: для продукции; буферной углеводородной жидкости; диэтиленгликоля; диэтилен-

гликоля заправочный); б — пресс измерительный; 7 — манометр образцовый на 6 МПа; 8 —

узел

отбора пробы газа на хроматограф; 9 — модель низкопроницаемого пропластка

Низкопроницаемый

"пропласток" во

всех

экспериментах был один и

тот же. Высокопроницаемые "пропластки" в разных опытах отличались

друг

от

друга

по проницаемости. Всего было осуществлено четыре экспе-

римента при давлении в модели пласта 4 МПа и температуре 20 °С.

Процессы

фильтрации и взаимовытеснения флюидов на физических

моделях пласта осуществляли с соблюдением принципов приближенного

моделирования. Аналогично фильтрации взаиморастворимых жидкостей

вытеснение газа газом включает следующие элементарные процессы:

фильтрационное

движение вытесняемого (перед фронтом) и вытесня-

ющего (за фронтом) газов с зоной смеси закономерно увеличивающегося

размера;

истинное

внутрипоровое течение;

действие капиллярных сил на границе раздела фильтрующихся газов и

неподвижного выпавшего конденсата;

диффузия

компонентов внутри жидкой фазы (конденсата), испарение

компонентов

в

газовую

фазу, диффузия испарившихся из жидкой фазы

компонентов

внутри газовой фазы.

Для подобного комплекса процессов, исходя из уравнений элементар-

ных процессов и фигурирующих в них физических параметров, вывели

систему условий подобия модели и натуры (см. раздел

2.5.1).

Кроме

того, при моделировании требуется соблюдение равенства ряда

безразмерных характеристик. Моделирование ограниченной по толщине

части пласта-коллектора

дает

возможность опустить условие соблюдения

589

Таблица

5.19

Характеристика пористых

сред

Параметр

Проницаемость,

10"'

5

м

2

Пористость,

%

Диаметр рабочий, мм

Длина рабочая, мм

Объем пор, см

3

Насыщенность

начальная, %:

жидкой

углеводородной фазой S

K

водой S,

суммарно жидкостью

Трубная модель с пористой средой

низко-

прони-

цаемой

к

1

35

23,7

25,4

2000

240

55,0

0

55,0

высокопроницаемой

к"

Опыт 1

3500

27,6

25,4

2000

280

48,0

52,0

100,0

Опыт

2

320

25,2

25,4

2000

255

0

100,0

100,0

Опыт 3

42

23,8

25,4

2000

241

33,0

67,0

100,0

Опыт

4

81

24,0

25,4

2000

243

13,0

87,0

100,0

параметра п

р

. Близость свойств модельных и натурных газоконденсатных

смесей позволяет не включать в перечень рассчитываемых и параметр п

р

.

В экспериментах, осуществляемых не с целью конкретного проекти-

рования,

а при разработке метода воздействия на пласт, нет необходимос-

ти

строго соблюдать условия подобия модели конкретной натурной зале-

КГФ',

110

40

0 0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Объем

закачки,

объем

пор

0 0,5

1

1,5

2 2,5 3

3,5

4

Объем

закачки,

объем

пор

Рис.

5.54. Динамика конденсатогазового фак- Рис. 5.55. Изменение конденсатонасыщеннос-

тора газа, извлекаемого из

низкопроницаемо-

т 5

'

низкопроницаемого

(*" = 3510"

15

м

2

)

и

г

° (КГ^)

и

высокопроницаемого

обводненно-

водонасыщенносги

5;

высокопроницаемого

SEiK^^'S^JSTSr™

<*"•

пропластков

в

процессе нагнетания

в

/_

t". 9 _ t"' -г -к"- л — к" пласт

сухого

газа (р = 4 МПа, Г =20 °С):

590