Тер-Саркисов P.M. Разработка месторождений природных газов

Подождите немного. Документ загружается.

100

ISO

i i i

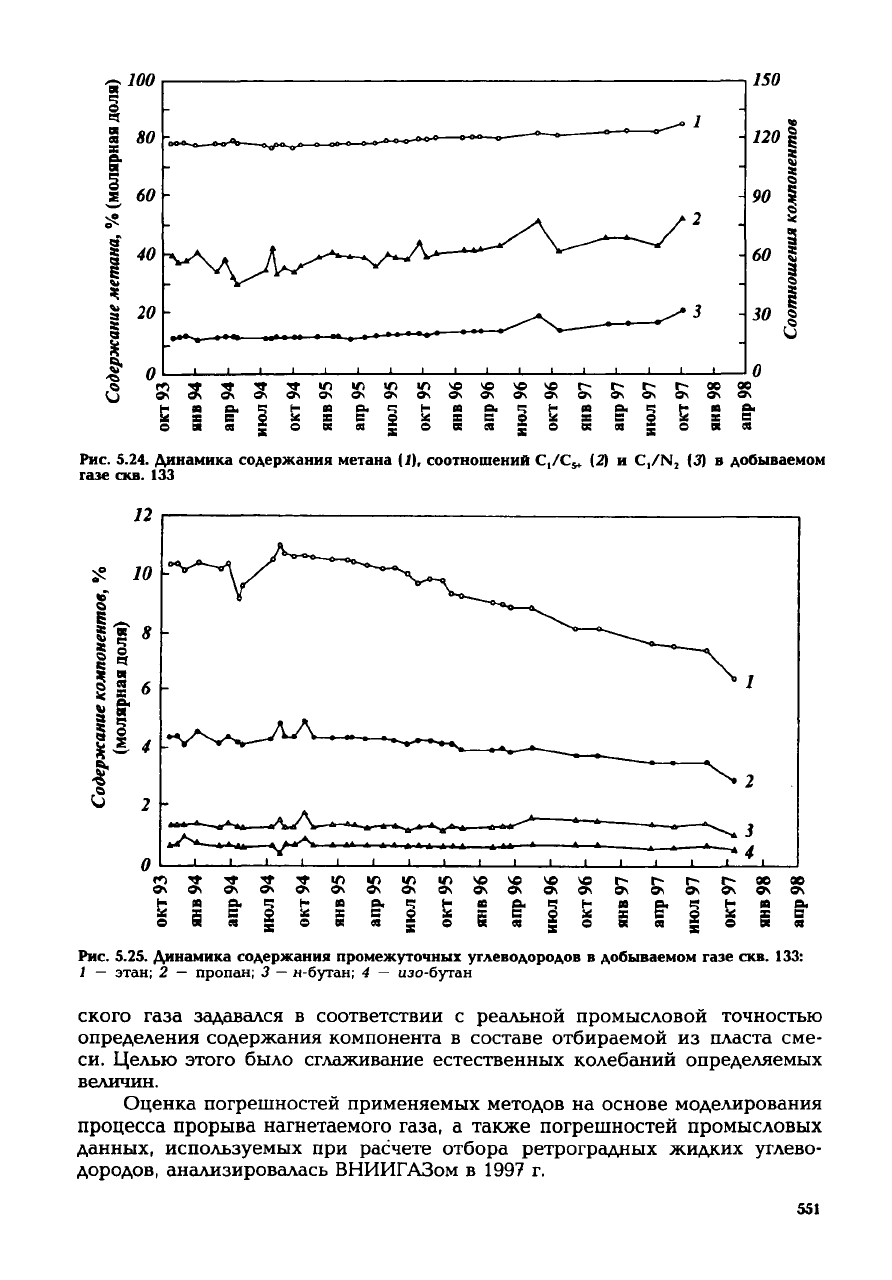

Рис.

5.24.

Динамика

содержания метана (1),

соотношений

С,/С

№

(2) и C,/N

2

(3) в

добываемом

газе скв. 133

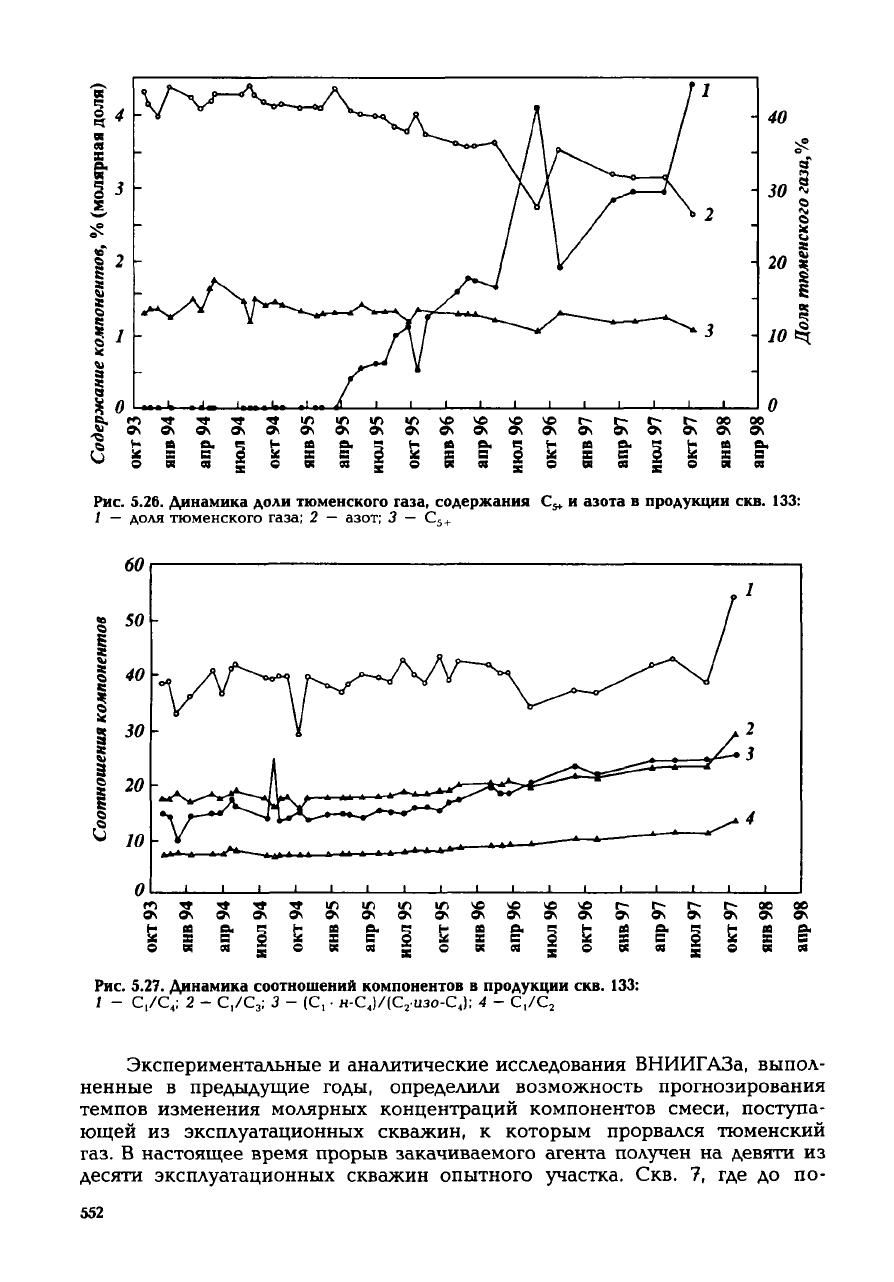

Рис.

5.25.

Динамика

содержания

промежуточных

углеводородов

в

добываемом

газе скв. 133:

I — этан; 2 —

пропан;

3 —

н-бутан;

4 —

изо-бутан

ского газа задавался в соответствии с реальной промысловой точностью

определения содержания компонента в составе отбираемой из пласта сме-

си.

Целью этого было сглаживание естественных колебаний определяемых

величин.

Оценка

погрешностей применяемых методов на основе моделирования

процесса прорыва нагнетаемого газа, а также погрешностей промысловых

данных, используемых при расчете отбора ретроградных жидких углево-

дородов, анализировалась ВНИИГАЗом в 1997 г.

551

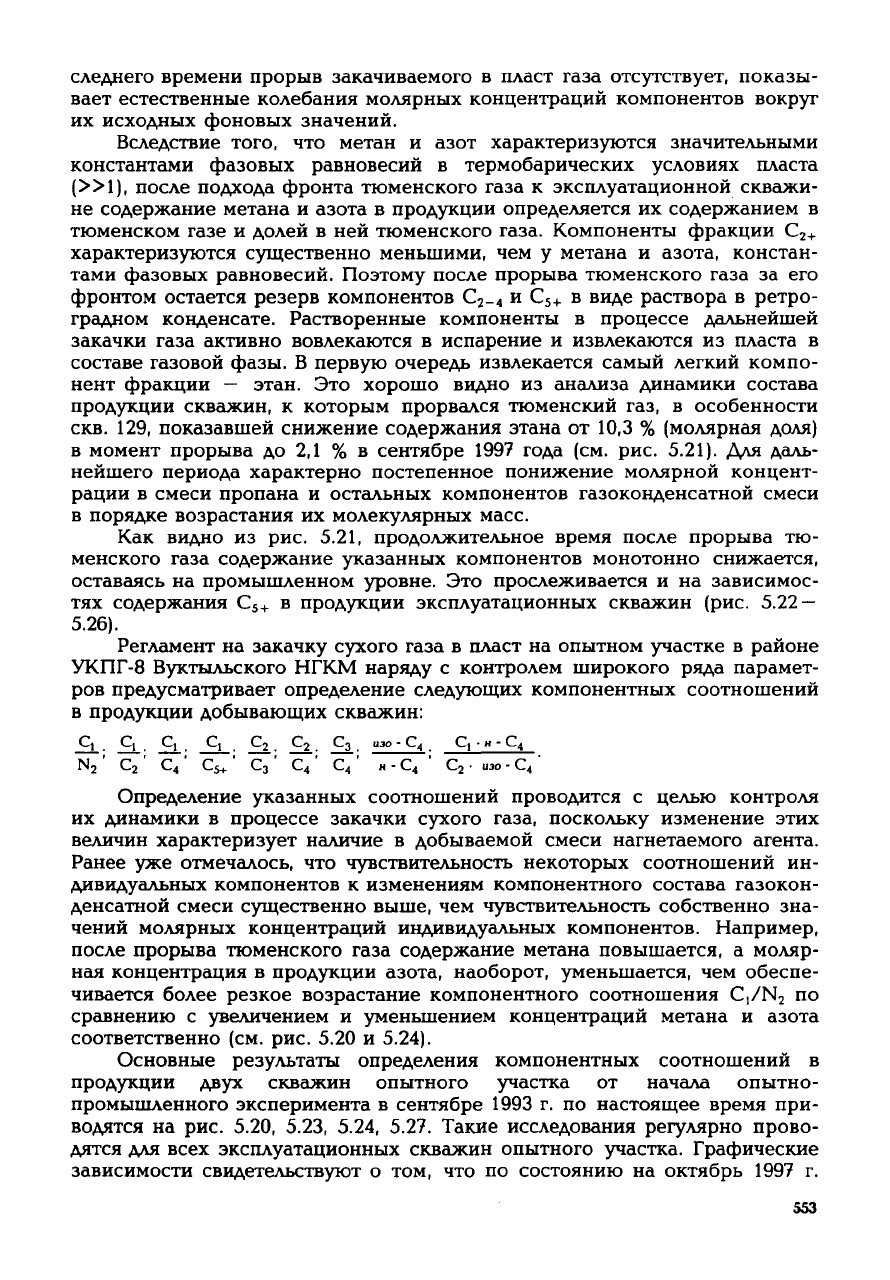

Рис. 5.26.

Динамика

доли

тюменского

газа,

содержания

1

—

доля тюменского газа;

2 —

азот;

3 — С

5+

. и азота в

продукции

скв. 133:

о\

н

х

о

Z

2, Ж

и

о. ч

1С©

И

Я *

3

о

g

ED

Z

К

О\

в

с

я

1Л

Е

к

S

9\

О)

п.

9\

е- оо оо

» » «

НЛО.

£

х с

о

ее я

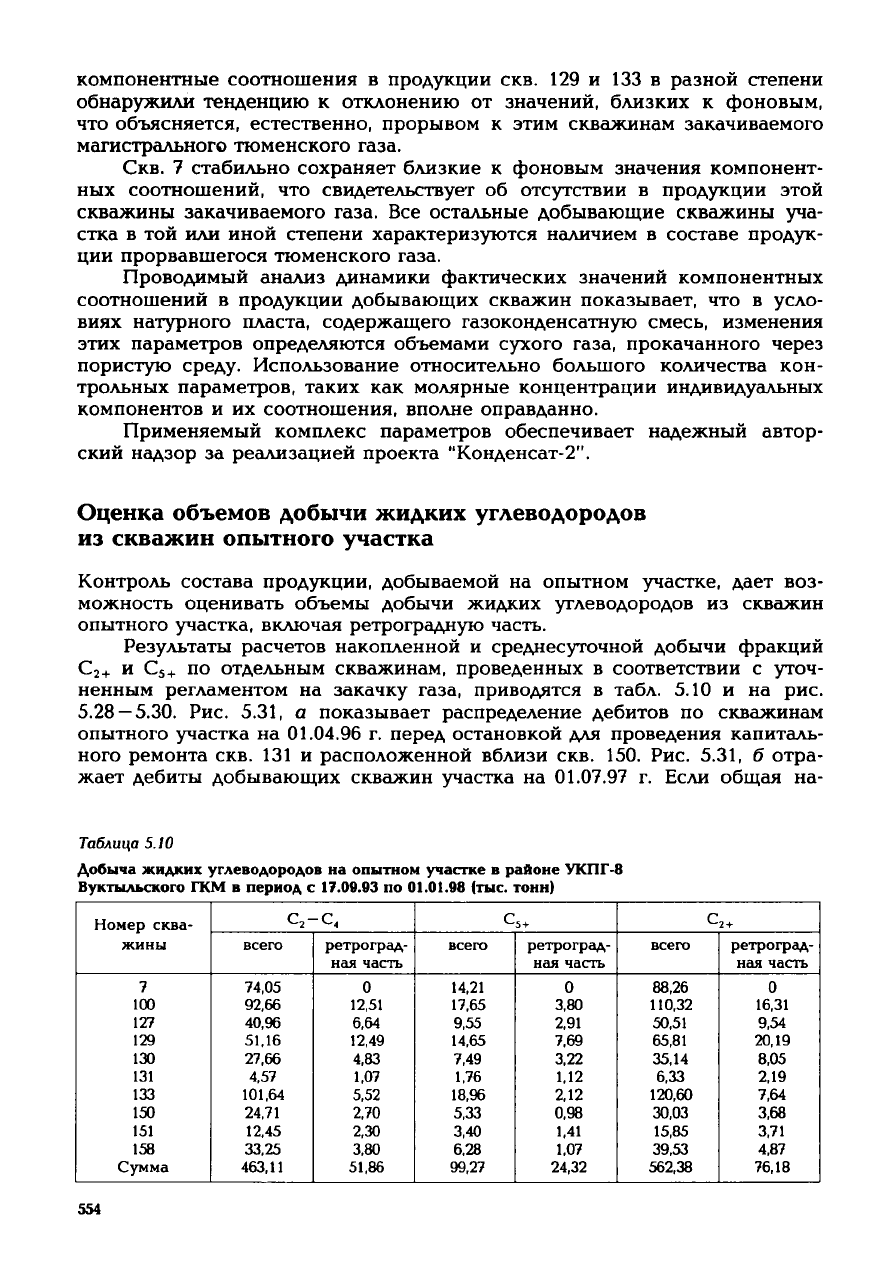

Рис. S.27.

Динамика

соотношений

компонентов

в

продукции

скв. 133:

1 - С,/С

4

; 2 - С,/С

3

; 3 - (С,

•

н-С

4

)/(С

2

изо-С

4

);

4 - С,/С

2

Экспериментальные и аналитические исследования ВНИИГАЗа, выпол-

ненные

в предыдущие годы, определили возможность прогнозирования

темпов изменения молярных концентраций компонентов смеси, поступа-

ющей из эксплуатационных скважин, к которым прорвался тюменский

газ. В настоящее время прорыв закачиваемого агента получен на девяти из

десяти эксплуатационных скважин опытного участка. Скв. 7, где до по-

552

следнего времени прорыв закачиваемого в пласт газа

отсутствует,

показы-

вает естественные колебания молярных концентраций компонентов вокруг

их исходных фоновых значений.

Вследствие того, что метан и азот характеризуются значительными

константами

фазовых равновесий в термобарических условиях пласта

(>>1),

после подхода фронта тюменского газа к эксплуатационной скважи-

не

содержание метана и азота в продукции определяется их содержанием в

тюменском газе и долей в ней тюменского газа. Компоненты фракции С

2+

характеризуются существенно меньшими, чем у метана и азота, констан-

тами фазовых равновесий. Поэтому после прорыва тюменского газа за его

фронтом

остается резерв компонентов С

2

_

4

и С

5+

в виде раствора в ретро-

градном конденсате. Растворенные компоненты в процессе дальнейшей

закачки

газа активно вовлекаются в испарение и извлекаются из пласта в

составе газовой фазы. В первую очередь извлекается самый легкий компо-

нент

фракции — этан. Это хорошо видно из анализа динамики состава

продукции скважин, к которым прорвался тюменский газ, в особенности

скв.

129, показавшей снижение содержания этана от 10,3 % (молярная доля)

в

момент прорыва до 2,1 % в сентябре 1997

года

(см. рис.

5.21).

Для даль-

нейшего периода характерно постепенное понижение молярной концент-

рации

в смеси пропана и остальных компонентов газоконденсатной смеси

в

порядке возрастания их молекулярных масс.

Как

видно из рис. 5.21, продолжительное время после прорыва тю-

менского газа содержание указанных компонентов монотонно снижается,

оставаясь на промышленном уровне. Это прослеживается и на зависимос-

тях содержания С

5+

в продукции эксплуатационных скважин (рис. 5.22 —

5.26).

Регламент на закачку

сухого

газа в пласт на опытном участке в районе

УКПГ-8 Вуктыльского НГКМ наряду с контролем широкого ряда парамет-

ров предусматривает определение следующих компонентных соотношений

в

продукции добывающих скважин:

Cj Cj Cj Cj С

2

С

2

Сз идо - С4 Cj • н - С

4

N7'

С/ С7' С~' С/ С/ С/ «-с

4

' с

2

•

изо

- с

4

•

Определение указанных соотношений проводится с целью контроля

их динамики в процессе закачки

сухого

газа, поскольку изменение этих

величин характеризует наличие в добываемой смеси нагнетаемого агента.

Ранее

уже отмечалось, что чувствительность некоторых соотношений ин-

дивидуальных компонентов к изменениям компонентного состава газокон-

денсатной смеси существенно выше, чем чувствительность собственно зна-

чений

молярных концентраций индивидуальных компонентов. Например,

после прорыва тюменского газа содержание метана повышается, а моляр-

ная

концентрация в продукции азота, наоборот, уменьшается, чем обеспе-

чивается более резкое возрастание компонентного соотношения C,/N

2

по

сравнению с увеличением и уменьшением концентраций метана и азота

соответственно (см. рис. 5.20 и

5.24).

Основные результаты определения компонентных соотношений в

продукции

двух

скважин опытного участка от начала опытно-

промышленного эксперимента в сентябре 1993 г. по настоящее время при-

водятся на рис. 5.20, 5.23, 5.24, 5.27. Такие исследования регулярно прово-

дятся для

всех

эксплуатационных скважин опытного участка. Графические

зависимости свидетельствуют о том, что по состоянию на октябрь 1997 г.

553

компонентные

соотношения

в

продукции

скв. 129 и 133 в

разной степени

обнаружили тенденцию

к

отклонению

от

значений, близких

к

фоновым,

что объясняется, естественно, прорывом

к

этим скважинам закачиваемого

магистрального тюменского газа.

Скв.

7

стабильно сохраняет близкие

к

фоновым значения компонент-

ных соотношений,

что

свидетельствует

об

отсутствии

в

продукции этой

скважины

закачиваемого газа.

Все

остальные добывающие скважины

уча-

стка

в той или

иной степени характеризуются наличием

в

составе продук-

ции

прорвавшегося тюменского газа.

Проводимый

анализ динамики фактических значений компонентных

соотношений

в

продукции добывающих скважин показывает,

что в

усло-

виях натурного пласта, содержащего газоконденсатную смесь, изменения

этих параметров определяются объемами

сухого

газа, прокачанного через

пористую

среду.

Использование относительно большого количества

кон-

трольных параметров, таких

как

молярные концентрации индивидуальных

компонентов

и их

соотношения, вполне оправданно.

Применяемый

комплекс параметров обеспечивает надежный автор-

ский

надзор

за

реализацией проекта "Конденсат-2".

Оценка

объемов добычи жидких углеводородов

из

скважин опытного участка

Контроль

состава продукции, добываемой

на

опытном участке,

дает

воз-

можность оценивать объемы добычи жидких углеводородов

из

скважин

опытного участка, включая ретроградную часть.

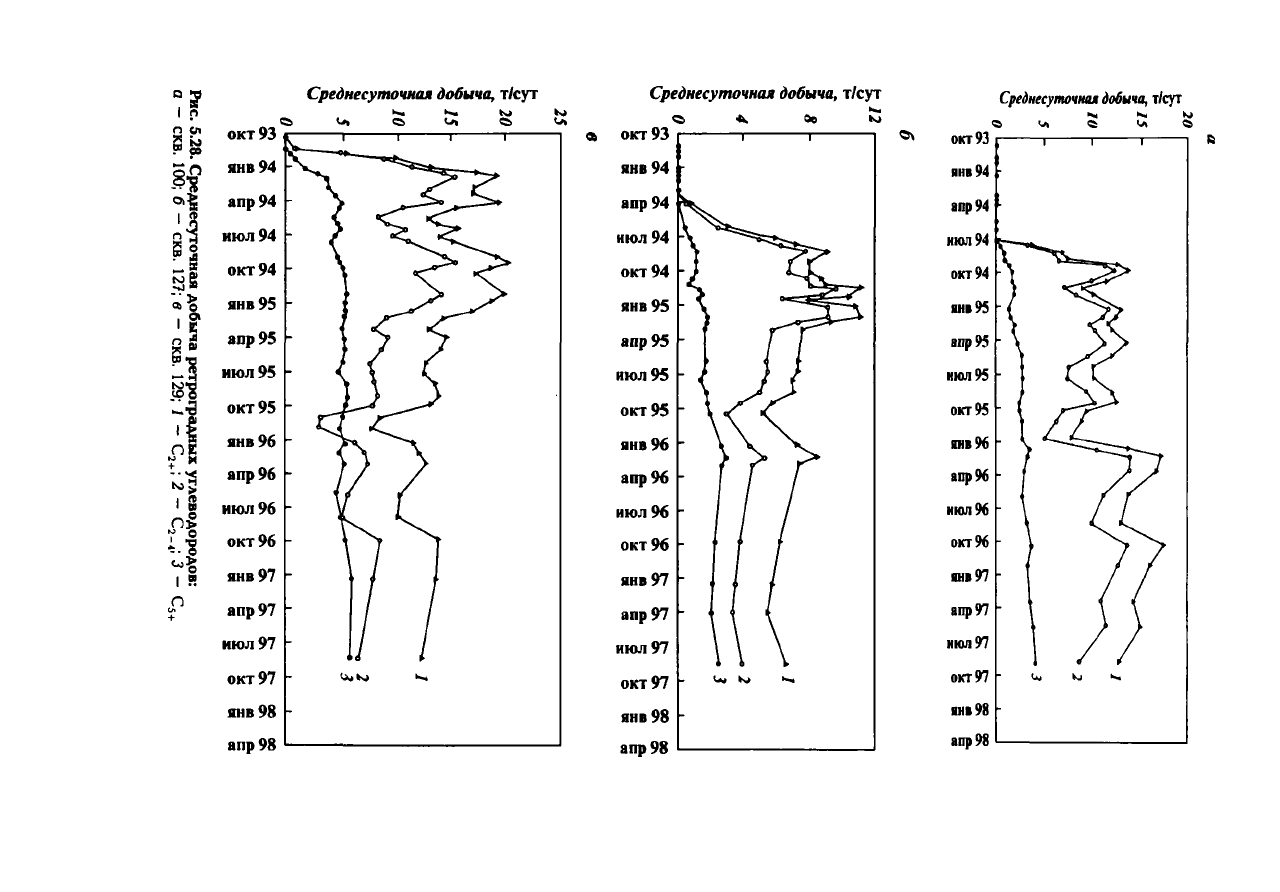

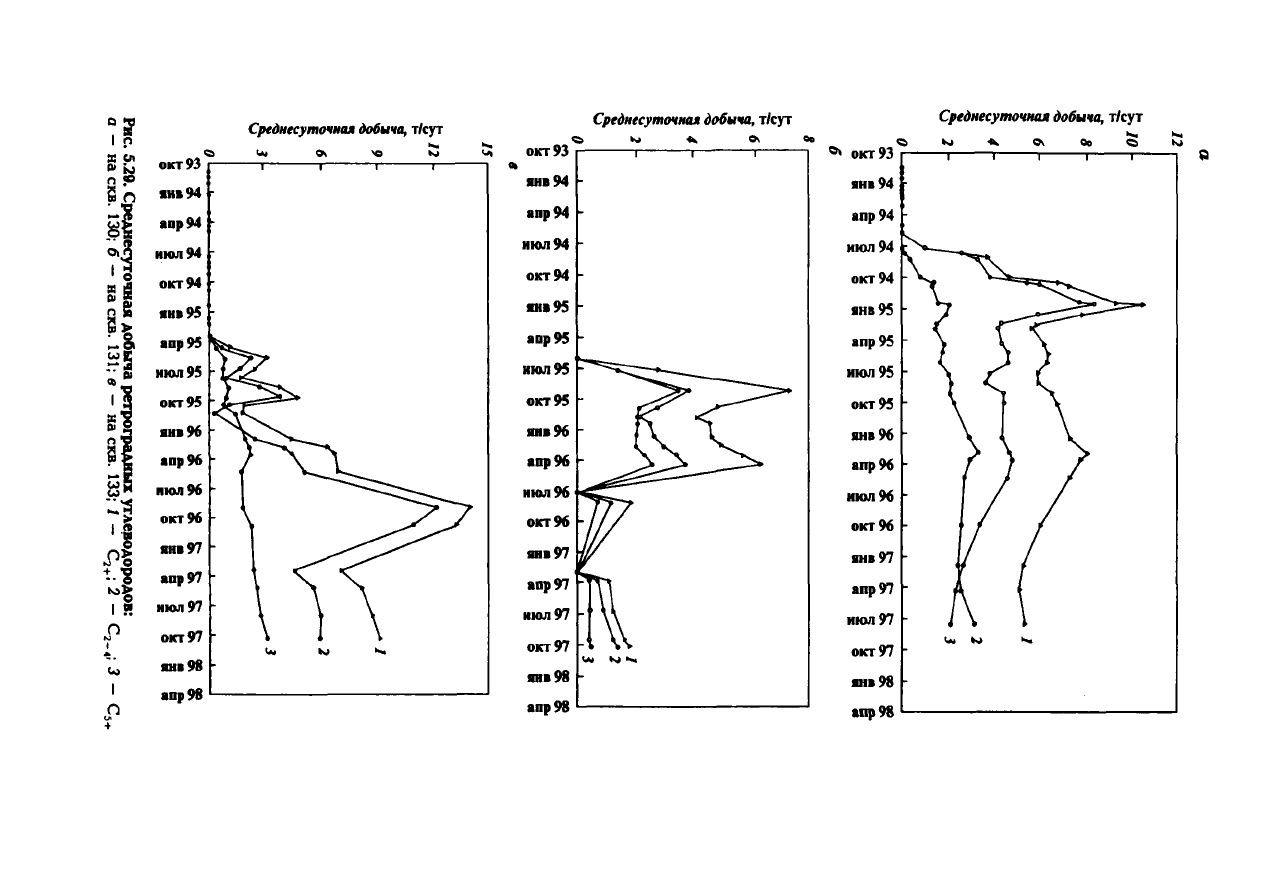

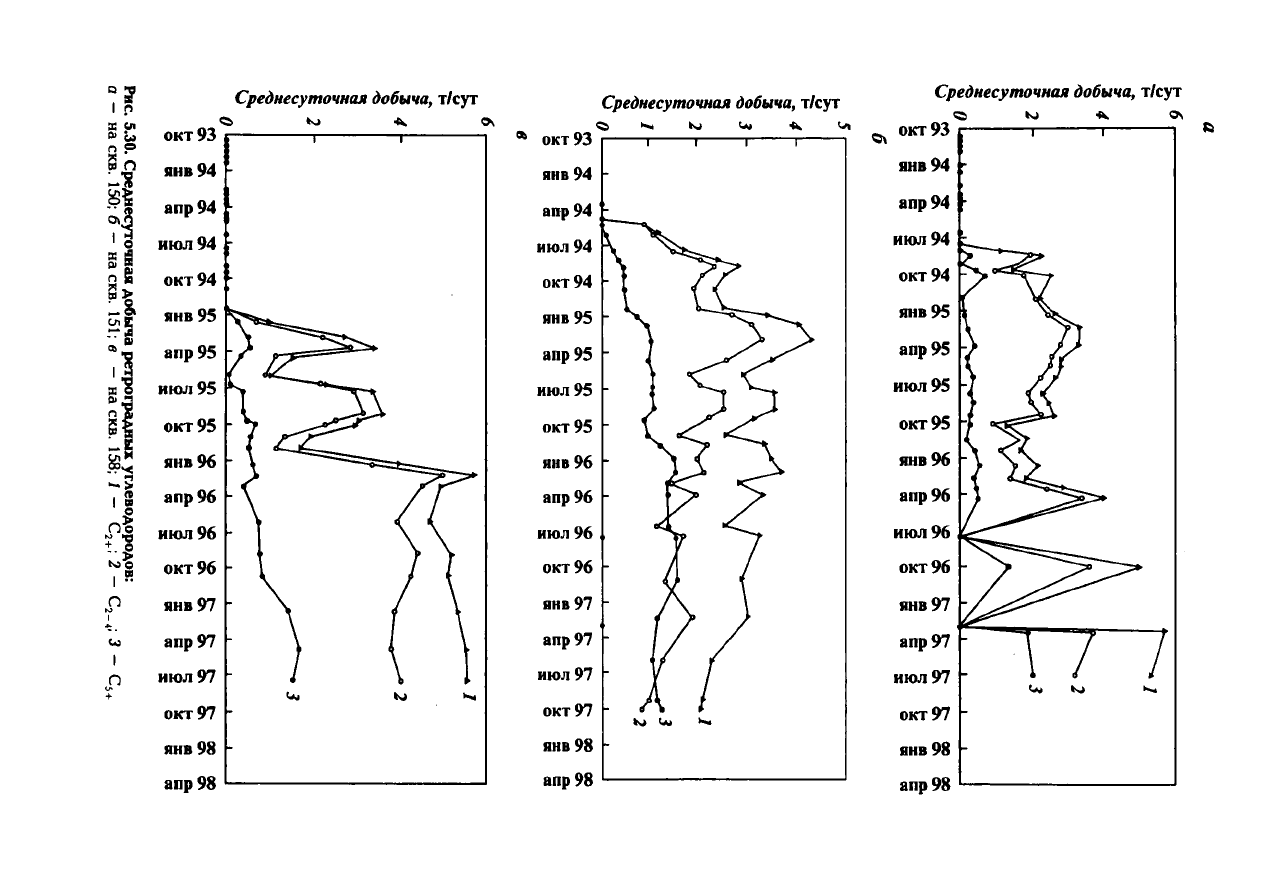

Результаты расчетов накопленной

и

среднесуточной добычи фракций

С

2+

и С

5+

по

отдельным скважинам, проведенных

в

соответствии

с

уточ-

ненным

регламентом

на

закачку газа, приводятся

в

табл.

5.10 и на рис.

5.28 — 5.30.

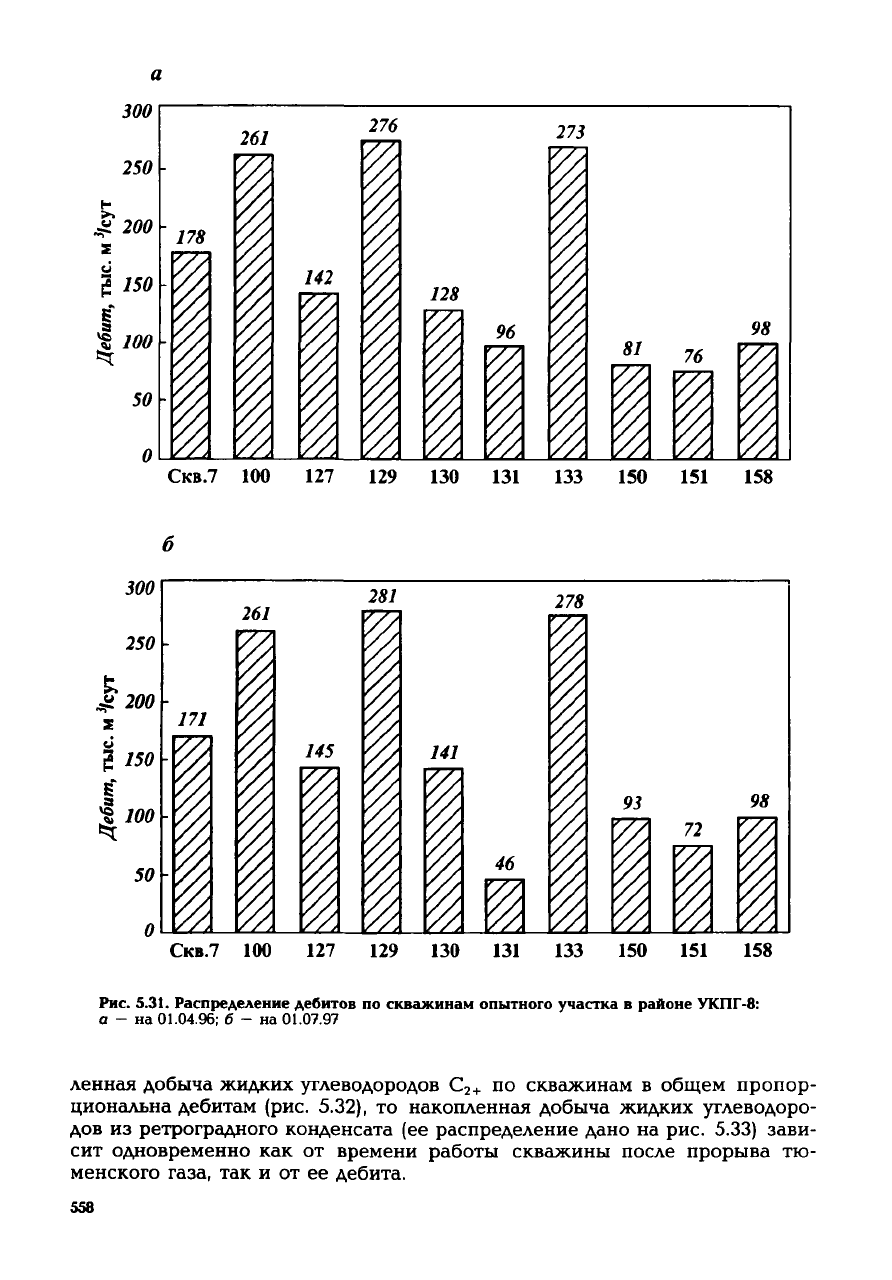

Рис. 5.31, а

показывает распределение дебитов

по

скважинам

опытного участка

на

01.04.96

г.

перед остановкой

для

проведения капиталь-

ного ремонта скв.

131 и

расположенной вблизи

скв. 150. Рис. 5.31, б

отра-

жает дебиты добывающих скважин участка

на

01.07.97

г.

Если общая

на-

Таблица

5.10

Добыча жидких углеводородов на опытном участке в районе УКПГ-8

Вуктыльского ГКМ в период с 17.09.93 по 01.01.98 (тыс. тонн)

Номер

сква-

жины

7

100

127

129

130

131

133

150

151

158

Сумма

С

2

-С

4

всего

74,05

92,66

40,96

51,16

27,66

4,57

101,64

24,71

12,45

33,25

463,11

ретроград-

ная

часть

0

12,51

6,64

12,49

4,83

1,07

5,52

2,70

2,30

3,80

51,86

всего

14,21

17,65

9,55

14,65

7,49

1,76

18,96

5,33

3,40

6,28

99,27

ретроград-

ная

часть

0

3,80

2,91

7,69

3,22

1,12

2,12

0,98

1,41

1,07

24,32

С

2+

всего

88,26

110,32

50,51

65,81

35,14

6,33

120,60

30,03

15,85

39,53

562,38

ретроград-

ная

часть

0

16,31

9,54

20,19

8,05

2,19

7,64

3,68

3,71

4,87

76,18

554

Среднесуточная

добыча,

т/сут

I

п

Ol-f

I

n

ч

'I

11

nt

I

Я

n

Среднесуточная

добыча,

т/сут

в *. Ое

Среднесуточном

добыча,

т/сут

Среднесуточная

добыча,

т/сут

Среднесуточная

добыча,

т/сут

Среднесуточная

добыча,

т/сут

Среднесуточная

добыча,

т/сут

OKT yj

янв94

anp 94

июл 94

OKT 94

янв95

anp 95

июл 95

OKT 95

янв96

anp 96

июл 96

OKT 96

янв97

anp 97

июл 97

OKT 97

янв98

anp 98

Среднесуточная

добыча,

т/сут

Ь

i^i К> U* -Ц. (л

1 1 1 1

-

к

<

.

/

//

1

/

Среднесуточная

добыча,

т/сут

окт93

300

250

I

100

50

0

178

i

261

Ш

I

142

276

fl

128

96

1

273

81

I

76

V/.

98

1

CKB.7 100 127 129 130 131

133

150

151

158

б

Скв.7 100 127 129 130 131 150 151 158

Рис.

5.31. Распределение

дебитов

по скважинам

опытного

участка в

районе

УКПГ-8:

а - на 01.04.96; б - на 01.07.97

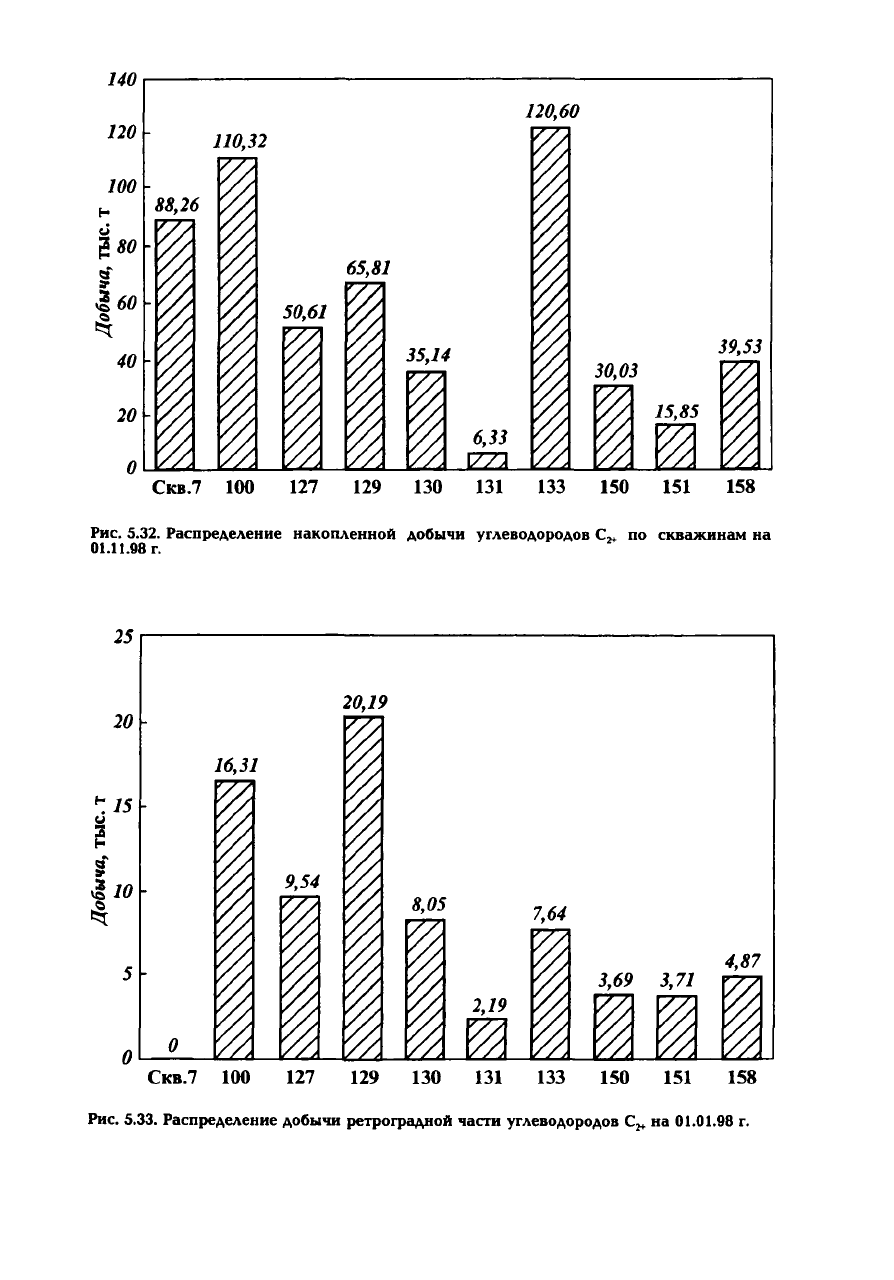

ленная

добыча жидких углеводородов С

2+

по скважинам в общем пропор-

циональна

дебитам (рис. 5.32), то накопленная добыча жидких углеводоро-

дов из ретроградного конденсата (ее распределение дано на рис. 5.33) зави-

сит одновременно как от времени работы скважины после прорыва тю-

менского

газа, так и от ее дебита.

558

Скв.7

100 127 129 130 131 133 150 151 158

Рис.

5.32. Распределение накопленной добычи углеводородов С

м

по скважинам на

01.11.98

г.

25

20

vi/0

о

о

16,31

!

20,19

9,54

I

8,05

I

2,19

7,64

I

3,69 3,71

I

4,87

!

Скв.7

100 127 129 130 131 133 150 151 158

Рис.

5.33. Распределение добычи ретроградной части углеводородов С^ на 01.01.98 г.

Анализ суммарных объемов добычи углеводородов

и

средневзвешенных параметров процесса закачки газа

Большой

практический интерес представляют обобщающие данные по

опытному участку, включающие результаты контроля над составом как

нагнетаемого газа, так и добываемой продукции.

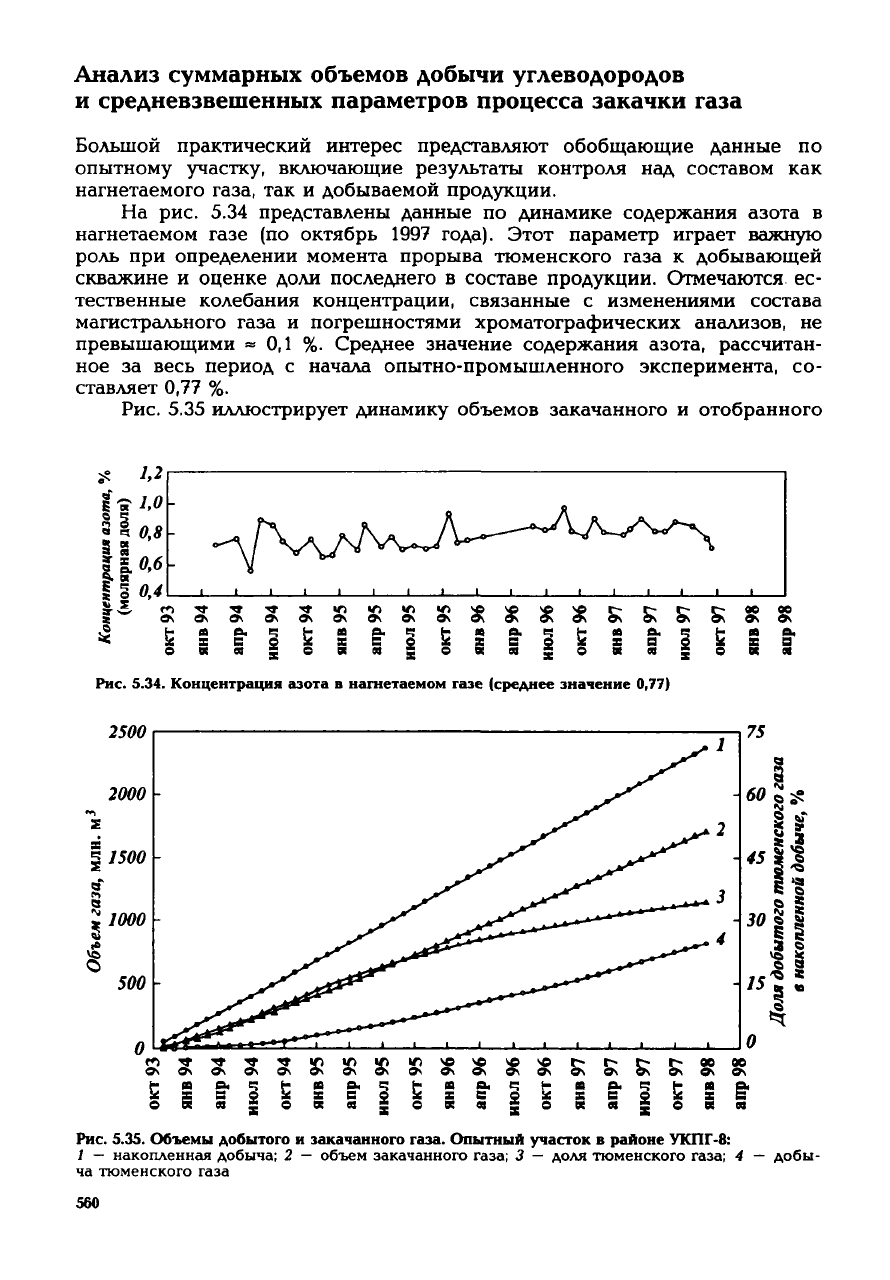

На

рис. 5.34 представлены данные по динамике содержания азота в

нагнетаемом газе (по октябрь 1997 года). Этот параметр играет важную

роль при определении момента прорыва тюменского газа к добывающей

скважине и оценке доли последнего в составе продукции. Отмечаются ес-

тественные колебания концентрации, связанные с изменениями состава

магистрального газа и погрешностями хроматографических анализов, не

превышающими — 0,1 %. Среднее значение содержания азота, рассчитан-

ное

за весь период с начала опытно-промышленного эксперимента, со-

ставляет 0,77 %.

Рис.

5.35 иллюстрирует динамику объемов закачанного и отобранного

Рис.

5.34.

Концентрация

азота в

нагнетаемом

газе

(среднее

значение

0,77)

2500

^

Рис.

5.35.

Объемы

добытого

и

закачанного

газа.

Опытный

участок

в

районе

УКПГ-8:

1

— накопленная добыча; 2 — объем закачанного газа; 3 — доля тюменского газа; 4 — добы-

ча тюменского газа

560