Тер-Саркисов P.M. Разработка месторождений природных газов

Подождите немного. Документ загружается.

Рассмотрим выделение интервала дренирования для наиболее сложного

случая малых депрессий и большого этажа газоносности, содержащего не-

сколько интервалов притока.

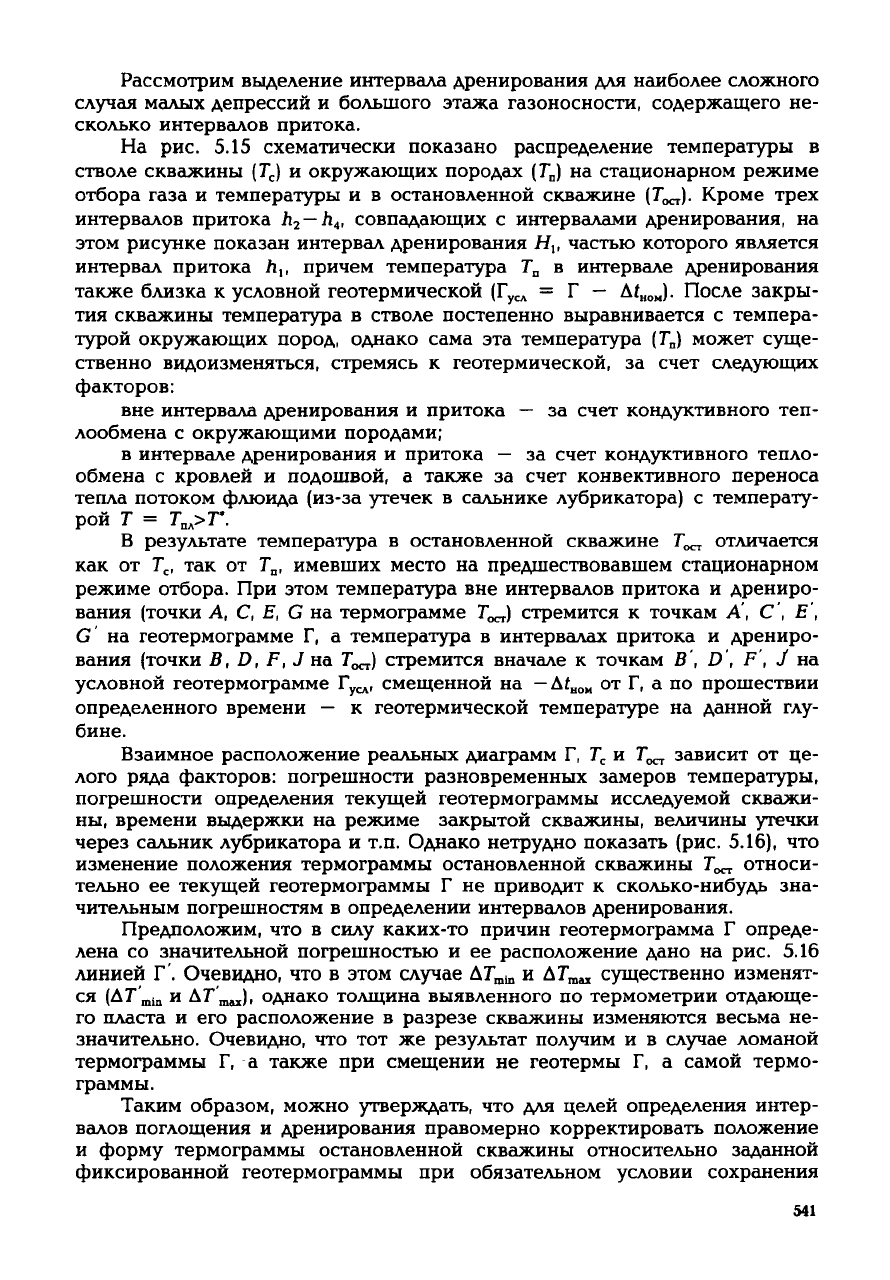

На

рис. 5.15 схематически показано распределение температуры в

стволе скважины (Г

с

) и окружающих породах (Г

п

) на стационарном режиме

отбора газа и температуры и в остановленной скважине (Г^). Кроме

трех

интервалов притока h

2

—

h

4

, совпадающих с интервалами дренирования, на

этом рисунке показан интервал дренирования Я,, частью которого является

интервал притока Л,, причем температура Г

п

в интервале дренирования

также близка к условной геотермической (Г

усА

= Г —

Af

H0M

).

После закры-

тия скважины температура в стволе постепенно выравнивается с темпера-

турой окружающих пород, однако сама эта температура (Г

п

) может суще-

ственно видоизменяться, стремясь к геотермической, за счет следующих

факторов:

вне интервала дренирования и притока — за счет кондуктивного теп-

лообмена с окружающими породами;

в интервале дренирования и притока — за счет кондуктивного тепло-

обмена с кровлей и подошвой, а также за счет конвективного переноса

тепла потоком флюида (из-за утечек в сальнике лубрикатора) с температу-

рой Г =

Т

ПЛ

>Г.

В

результате

температура в остановленной скважине

Т

ост

отличается

как

от Т

с

, так от Г

п

, имевших место на предшествовавшем стационарном

режиме отбора. При этом температура вне интервалов притока и дрениро-

вания

(точки А, С, Е, G на термограмме Т^,) стремится к точкам А', С , Е ,

G на геотермограмме Г, а температура в интервалах притока и дрениро-

вания

(точки В, D, F, J на Г^) стремится вначале к точкам В , D , F , J на

условной геотермограмме

Г

усл

,

смещенной на

—

Af

HOM

от Г, а по прошествии

определенного времени — к геотермической температуре на данной глу-

бине.

Взаимное расположение реальных диаграмм Г, Т

с

и Т^ зависит от це-

лого ряда факторов: погрешности разновременных замеров температуры,

погрешности определения текущей геотермограммы исследуемой скважи-

ны,

времени выдержки на режиме закрытой скважины, величины утечки

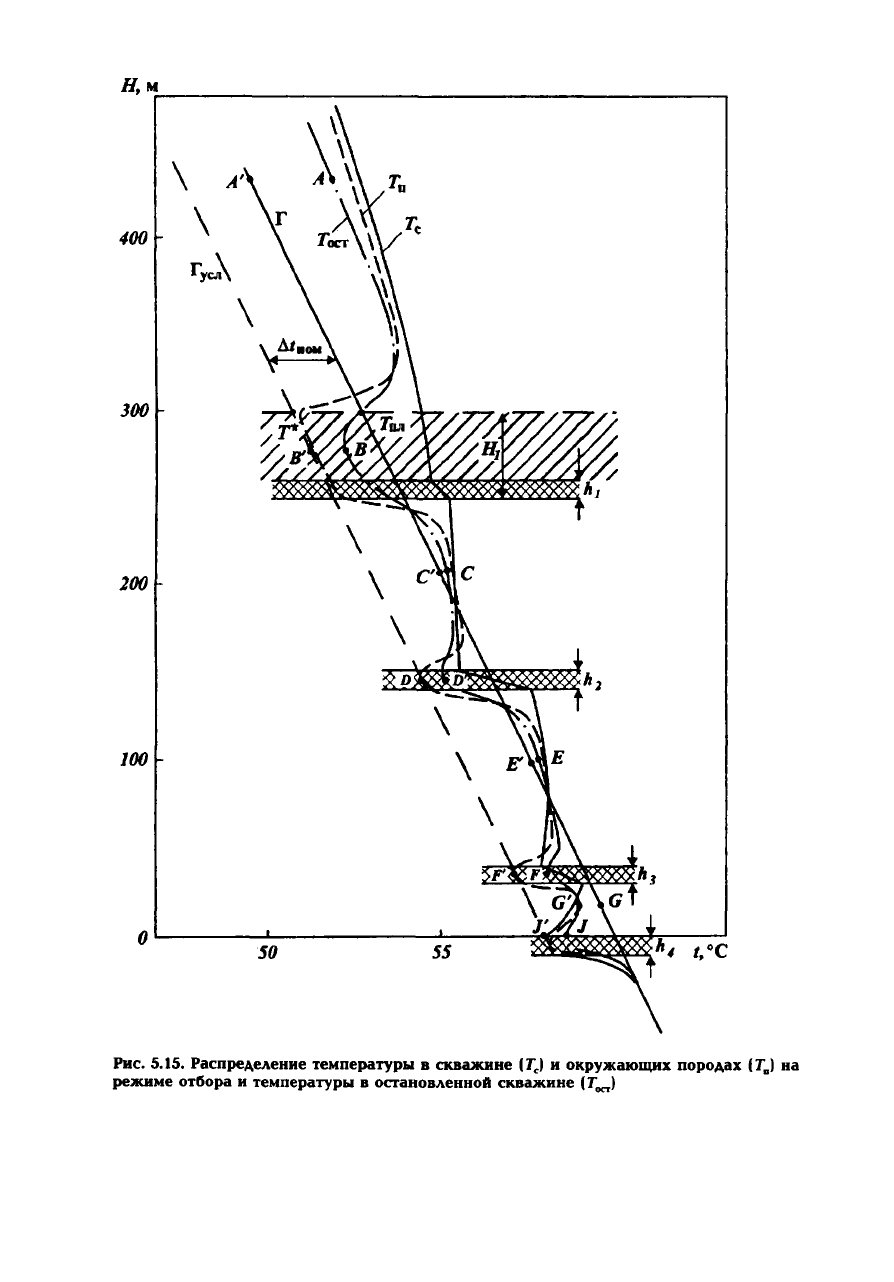

через сальник лубрикатора и т.п. Однако нетрудно показать (рис.

5.16),

что

изменение положения термограммы остановленной скважины

Г,,,-,,

относи-

тельно ее текущей геотермограммы Г не приводит к сколько-нибудь зна-

чительным погрешностям в определении интервалов дренирования.

Предположим, что в силу каких-то причин геотермограмма Г опреде-

лена со значительной погрешностью и ее расположение дано на рис. 5.16

линией

Г'. Очевидно, что в этом

случае

ДГ

т1п

и ЛГ

гам

существенно изменят-

ся

(A7"

min

и ДГ'

тм

), однако толщина выявленного по термометрии отдающе-

го пласта и его расположение в разрезе скважины изменяются весьма не-

значительно. Очевидно, что тот же

результат

получим и в

случае

ломаной

термограммы Г, а также при смещении не геотермы Г, а самой термо-

граммы.

Таким образом, можно

утверждать,

что для целей определения интер-

валов поглощения и дренирования правомерно корректировать положение

и

форму термограммы остановленной скважины относительно заданной

фиксированной

геотермограммы при обязательном условии сохранения

541

100

•

Рис.

5.15. Распределение температуры в скважине (Г

с

) и окружающих породах (Г„) на

режиме отбора и температуры в остановленной скважине (Г )

н

Рис.

5.1 в.

Выделение

дренируемых

интервалов

по

термограмме

остановленной

скважины

экстремумов на преобразуемой термограмме. Более того, диаграмма 7*^

может видоизменяться (корректироваться), но только при сохранении ее

экстремумов ("рельефа").

Например,

для случая, показанного на рис. 5.15, оптимальной коррек-

тировкой

будет,

очевидно, совмещение точек В, D, F, J с точками В , D , F',

J', а точек А, С, Е, G с точками А', С', Е', G', т.е. воспроизведение гипоте-

543

тической ситуации, когда охлажденные за счет дроссель-эффекта интерва-

лы дренирования восстанавливают свою геотермическую температуру не-

соизмеримо медленнее, чем интервалы вне интервала дренирования.

Заметим,

что в общем случае значение отрицательной температурной

аномалии

( — At) в окружающих скважину породах в интервале дренирова-

ния

может изменяться от — Д(

ном

(сухой газ) до нулевых или даже положи-

тельных значений (при сильно обводненных пластах). Однако очевидно,

что без заметного увеличения погрешности ДН

ДР

при корректировке Г^

для скважин Вуктыльского НГКМ можно использовать единое номиналь-

ное

значение —At для всех дренируемых пластов:

где

Х

ном

— номинальное значение коэффициента Джоуля — Томсона (для

ВНГКМ

Е

ном

- 4,0

"С/МПа);

Ар = р„ —

Рд„

н

— депрессия, принимаемая

равной

для всех Н

№

данной скважины.

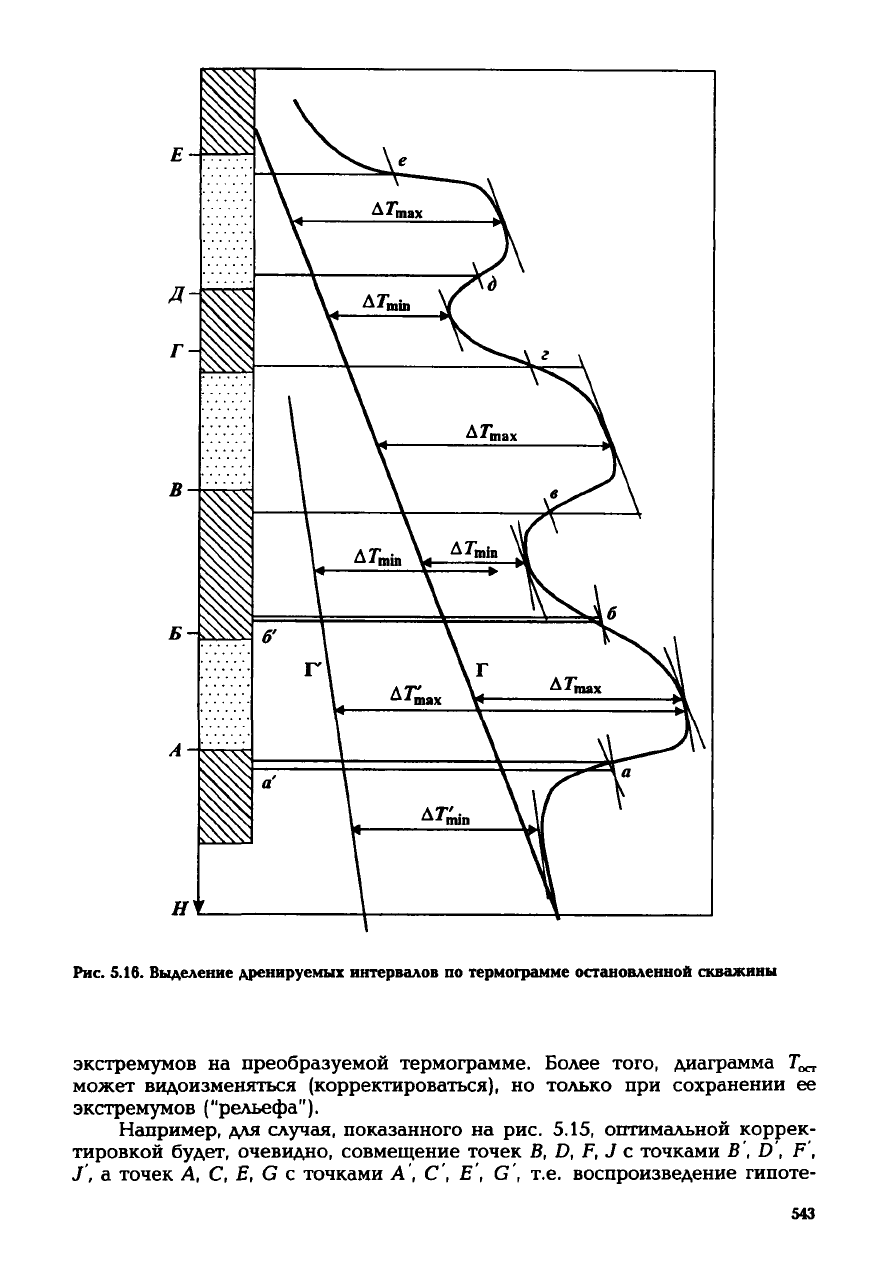

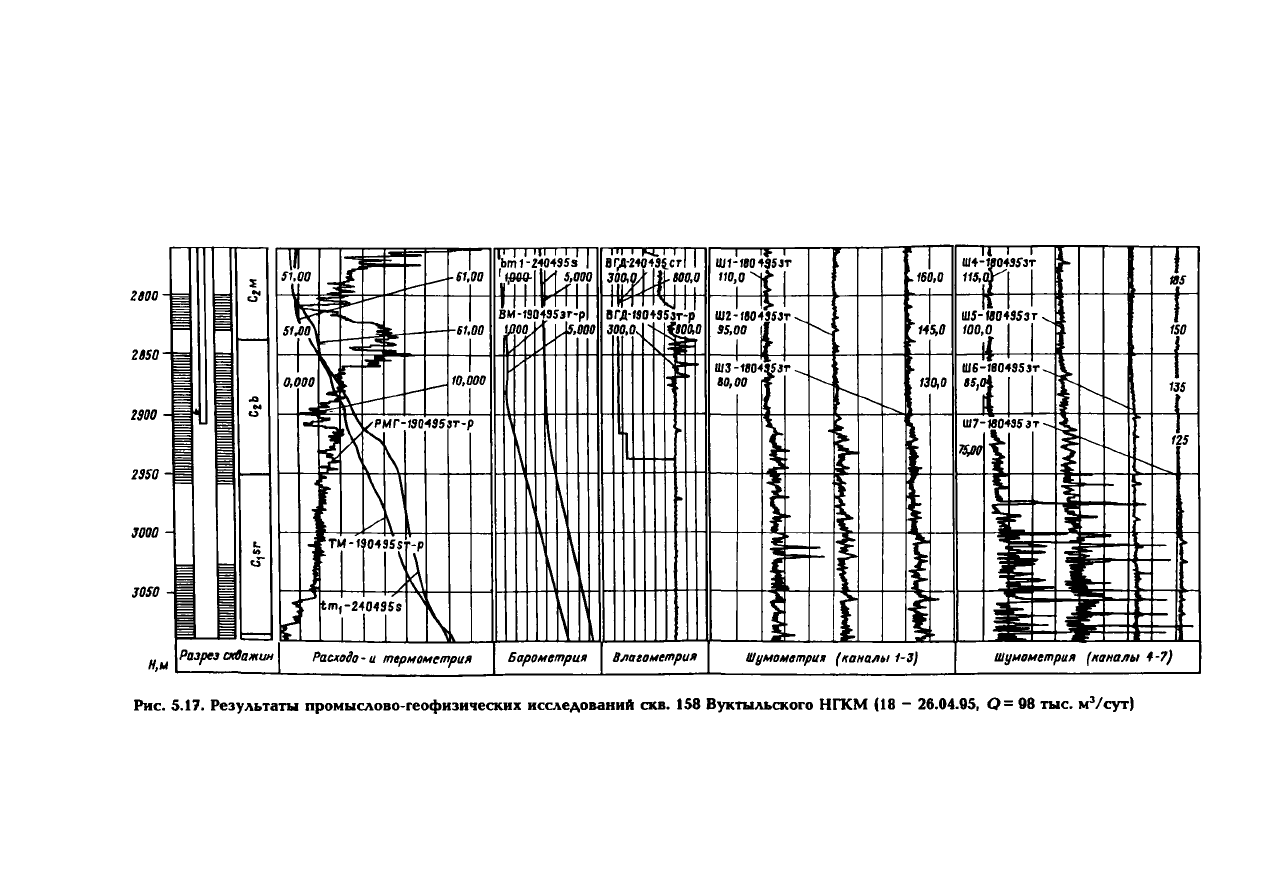

Проиллюстрируем методику корректировки термограммы остановлен-

ной

скважины по

Af

HOM

на примере добывающей скв. 158 ВНГКМ (опытный

участок УКПГ-8). Как видно из обзорного планшета на рис. 5.17, режим

отбора по ЗТ явно не является стационарным, о чем свидетельствуют зо-

ны

отрицательного градиента на барограмме БМ-190495зт-р и характер

влагограммы ВГД-190495зт-р. Вследствие этого не являются представитель-

ными

ни расходограмма РМГ-190495зт-р, ни термограмма ТМ-190495зт-р, а

единственным источником информации (хотя бы — об интервале дрени-

рования)

является термограмма остановленной скважины t

ml

—

240495s,

снятая

спустя 4 сут после ее остановки.

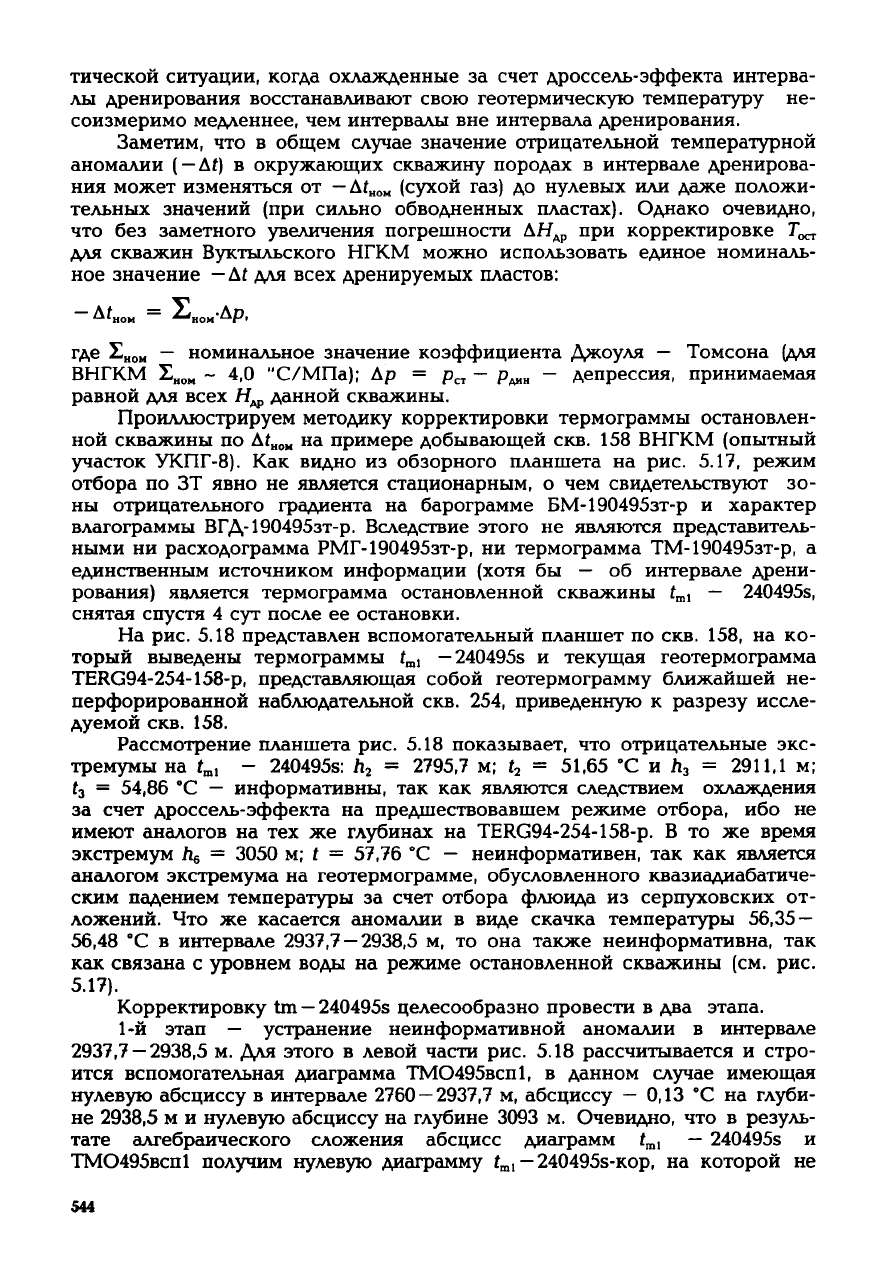

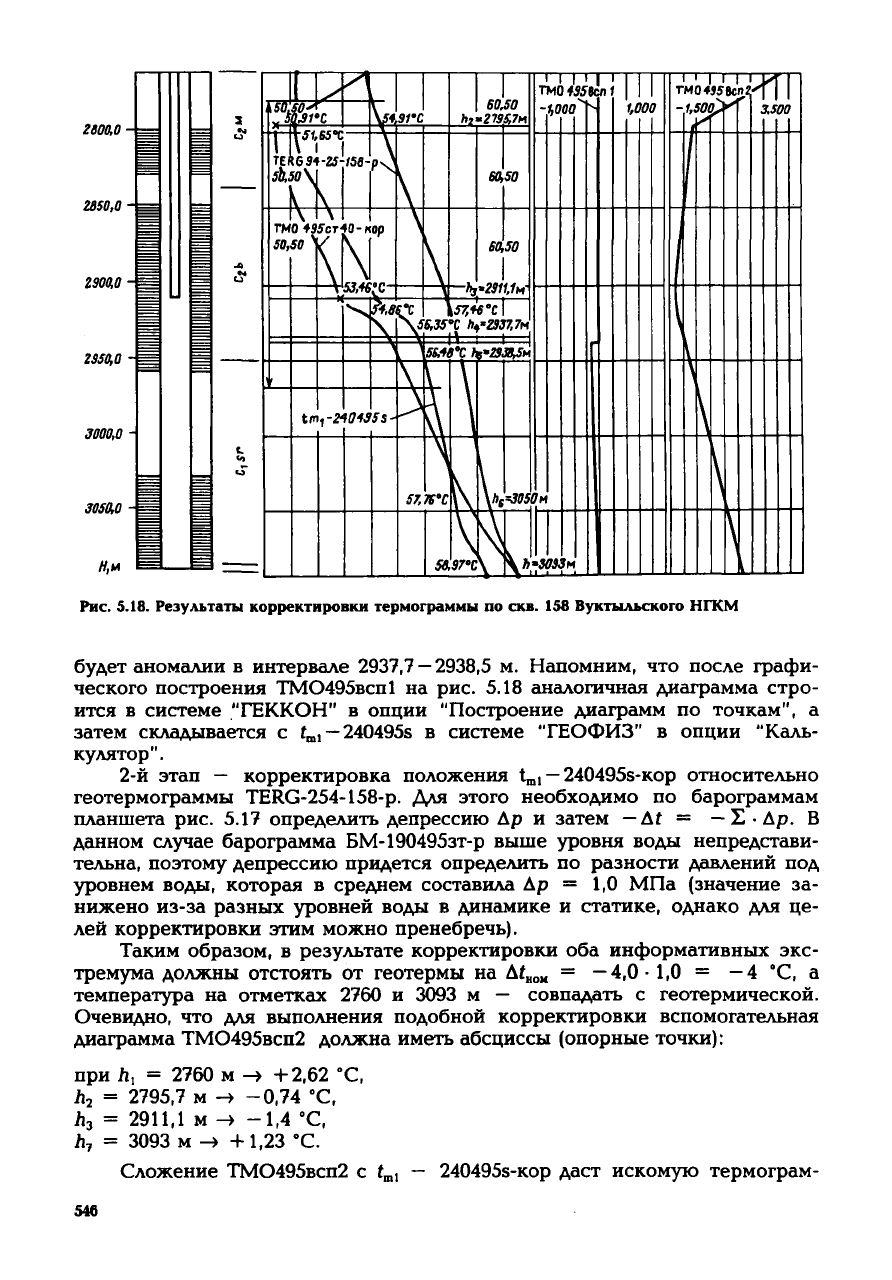

На

рис. 5.18 представлен вспомогательный планшет по скв. 158, на ко-

торый выведены термограммы t

mi

—240495s

и текущая геотермограмма

TERG94-254-158-p, представляющая собой геотермограмму ближайшей не-

перфорированной

наблюдательной скв. 254, приведенную к разрезу иссле-

дуемой скв. 158.

Рассмотрение планшета рис. 5.18 показывает, что отрицательные экс-

тремумы на t

mi

-

240495s:

h

2

=

2795,7

м; t

2

= 51,65 °С и h

3

=

2911,1

м;

t

3

=

54,86

°С — информативны, так как являются следствием охлаждения

за счет дроссель-эффекта на предшествовавшем режиме отбора, ибо не

имеют аналогов на тех же глубинах на TERG94-254-158-p. В то же время

экстремум Л

6

=

3050

м; t =

57,76

°С — неинформативен, так как является

аналогом экстремума на геотермограмме, обусловленного квазиадиабатиче-

ским

падением температуры за счет отбора флюида из серпуховских от-

ложений.

Что же касается аномалии в виде скачка температуры

56,35

—

56,48

"С в интервале

2937,7

—

2938,5

м, то она также неинформативна, так

как

связана с уровнем воды на режиме остановленной скважины (см. рис.

5.17).

Корректировку tm —

240495s

целесообразно провести в два этапа.

1-й этап — устранение неинформативной аномалии в интервале

2937,7

—

2938,5

м. Для этого в левой части рис. 5.18 рассчитывается и стро-

ится

вспомогательная диаграмма ТМО495всп1, в данном случае имеющая

нулевую абсциссу в интервале

2760

—

2937,7

м, абсциссу — 0,13 °С на глуби-

не

2938,5

м и нулевую абсциссу на глубине

3093

м. Очевидно, что в резуль-

тате алгебраического сложения абсцисс диаграмм t

ml

—

240495s

и

ТМО495всп1 получим нулевую диаграмму t

m

, —240495s-Kop, на которой не

544

zioo - = =

ztso-

ш

2300

- = 1 =

2sso

- i i

зооо-

3050

- 1 I

S1.00

11,00

10,000

Расхода-и

термометрия

Барометрик

I'l I M.I I

0»2«4И

ВГД-М0М5ат-р

Влагомстрия

1—т

<-«|П4

<

Шумоттрия

(каналы 1-3)

Рис.

5.17. Результаты промыслово-геофизических исследований скв. 158 Вуктыльского

НГКМ

(18 - 26.04.95, О= 98 тыс. м

3

/сут)

2Я0Л0

-

2850,0

-

2900,0-

2950,0

-

3000,0

-

3050,0

-

т

IlllllIIHI

=

=

1

HI

=

•1

щ

=

=

1

s

(О

\50.

и

1^

•л

09-

ю\

\

~|

гм

\

0*3

-Z5

\

г

Г*

V*

V

5з,*е?с-

JS-

S/'C

\

л

\

—i

60.0U

-21367*

ВО,

ео

50

Л7

«Л.-

157«°с1

•С

hi'2S37,7n

а

А

\1

=30S

т

-

•а

ис

V-

(К

ГМ

Г"Г

95*.

Г

п

'|

и

01

7

Г

•

п

м

\

1—

ГО

J5

V

\

Вс

И*

Й 1

Рис.

5.18. Результаты

корректировки

термограммы

по скв. 158

Вуктыльского

НГКМ

будет

аномалии в интервале

2937,7

—

2938,5

м. Напомним, что после графи-

ческого построения ТМО495всп1 на рис. 5.18 аналогичная диаграмма стро-

ится

в системе

"ГЕККОН"

в опции "Построение диаграмм по точкам", а

затем складывается с f

ml

—

240495s

в системе

"ГЕОФИЗ"

в опции "Каль-

кулятор".

2-й этап — корректировка положения t

ml

— 240495s-Kop относительно

геотермограммы TERG-254-158-p. Для этого необходимо по барограммам

планшета рис. 5.17 определить депрессию Др и затем —At= — £ • Ар. В

данном

случае барограмма БМ-190495зт-р выше уровня воды непредстави-

тельна, поэтому депрессию придется определить по разности давлений под

уровнем воды, которая в среднем составила Ар = 1,0 МПа (значение за-

нижено

из-за разных уровней воды в динамике и статике, однако для це-

лей корректировки этим можно пренебречь).

Таким

образом, в результате корректировки оба информативных экс-

тремума должны отстоять от геотермы на Д£

Н

ом

=

~ 4,0 • 1,0 = — 4 "С, а

температура на отметках

2760

и 3093 м — совпадать с геотермической.

Очевидно, что для выполнения подобной корректировки вспомогательная

диаграмма ТМО495всп2 должна иметь абсциссы (опорные точки):

при

Л, =

2760

м -» +2,62 "С,

Л

2

=

2795,7

м -> -0,74 "С,

Л

3

=

2911,1

м -> -1,4 "С,

Л

7

= 3093 м -> +1,23 "С.

Сложение ТМО495всп2 с (

ш1

546

— 240495s-Kop даст искомую термограм-

му, скорректированную

по

—

Af

HOM

относительно геотермограммы

(ей

при-

своено стандартное

имя

ТМО495ст4с-кор, означающее термограмму,

сня-

тую

04.95

г. на

режиме статики, спустя

4 сут

после

ее

остановки

— см.

рис.

5.18).

Далее, используя стандартную методику, находим точки пересечения

ТМО495ст4с-кор

с

кривой, конгруентной TERG94-254-158-p,

но

отстоящей

от

нее на

—

l/2Af

=

— 2"С

(на

рис.

5.18

показаны только отрезки этой

кривой),

являющиеся кровлей

и

подошвой интервала дренирования

N„(2782-

2969

м).

Таким

образом,

даже

для

скважин, работающих

на

нестационарном

режиме отбора, удается определить один

из

основных параметров

— ин-

тервал дренирования.

В

частности,

из

планшета

на

рис.

5.18

следует,

что в

разрезе

скв. 158

ВНГКМ дренируется подошва московских

и

большая

часть башкирских отложений.

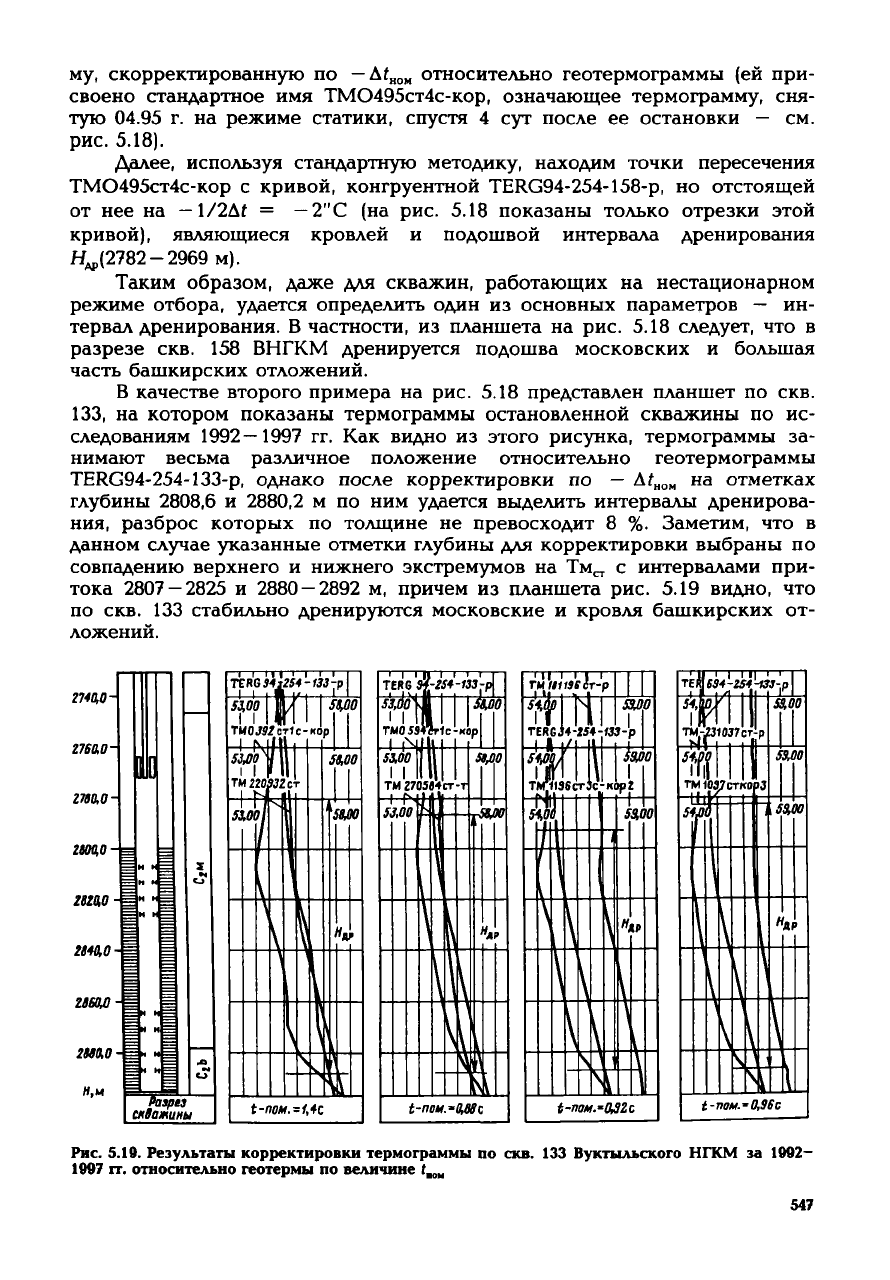

В качестве второго примера

на

рис.

5.18

представлен планшет

по скв.

133,

на

котором показаны термограммы остановленной скважины

по ис-

следованиям

1992—1997

гг.

Как видно

из

этого рисунка, термограммы

за-

нимают весьма различное положение относительно геотермограммы

TERG94-254-133-p, однако после корректировки

по

— А<

ном

на

отметках

глубины

2808,6

и

2880,2

м по

ним удается выделить интервалы дренирова-

ния,

разброс которых

по

толщине

не

превосходит

8 %.

Заметим,

что в

данном

случае

указанные отметки глубины для корректировки выбраны

по

совпадению верхнего

и

нижнего экстремумов

на

Тм^.

с

интервалами при-

тока

2807

—

2825

и

2880

—

2892

м,

причем

из

планшета рис.

5.19

видно,

что

по

скв.

133

стабильно дренируются московские

и

кровля башкирских

от-

ложений.

2740,0-

гтеао-

гто-

гщо- =

=

н •

~

и *

Z6S4J0

- =

CKBL

Г

1 I

ЕЕ

*-»

Е=

=

=

=

о

азрез

чтины

TtRG

341254-133-р

I

i • •

•

*

Я

т

S,

TI

40J92CTU-

[Ч

||| ,

Щ\

bJ

III

53Л0\

^ \

и

\

кор

У

ч

Slfi

Ш

0

0

S8J0

«Д

1

1

t-nOM.

= t,4C

JJ,0

ТШ

Т

X

Nllll

с

'"III

И

2705в4ст

^ •

1 J L

100

|

11

11

-

Ш

SM

)

0

и

рЯУ»

»

t-тш.'Шс

TutmsetT-p

s\

т

ш

ERGJ4-I54-

1

I/I II

13

S

зло

1

Т*П13ветЗс-1с1р«

5-

/III

1

W

1

г

н

W

3,00

«р

1

ч\\

\\

\

\\

\\

t-noM.'OJZc

Рис. S.1D.

Результаты

корректировки

термограммы

по

скв.

133

Вуктыльского

НГКМ

за

1002-

1997

гг.

относительно

геотермы

по

величине

(,

ом

547

Выделение интервалов поглощения в нагнетательных скважинах с ис-

пользованием описанной методики получается более однозначным, чем ин-

тервалов дренирования, поскольку вне интервалов нагнетания на термо-

грамме остановленной скважины нет составляющих, обусловленных нагне-

таемым потоком. В то же время вне интервалов притока в добывающих

скважинах обязательно присутствует составляющая, обусловленная дрос-

сель-эффектом

в интервалах притока.

Разработанная

методика выделения интервалов прошла многократную

проверку в

ходе

опытных работ и широко используется как для контроля

за разработкой Вуктыльского

НГКМ,

так и при специальных исследовани-

ях нагнетательных и добывающих скважин в

ходе

воздействия на пласт

сухим

газом

5.3.4

Результаты реализации технологии на полигоне

в

районе УКПГ-8 Вуктыльского месторождения

В соответствии с Регламентом при реализации проекта осуществляются

регулярные измерения объемов нагнетаемого и добываемого газов и опре-

деляются компонентные составы нагнетаемого

сухого

газа и продукции

эксплуатационных скважин. Регламент корректируется ежегодно с уче-

том результатов опытных и научно-исследовательских работ предыдущих

лет. Промысловые исследования проводятся специалистами института

"СеверНИПИгаз".

Кроме того, институтом осуществляется первичная об-

работка результатов исследований.

Динамика

состава

продукции

Измерение

компонентных составов продукции скважин опытного участка

ведется методом газовой хроматографии. Достаточно высокая точность

определения компонентного состава газоконденсатной смеси по данным

хроматографических анализов обеспечила применение разработанных ме-

тодов оценки доли тюменского газа в продукции эксплуатационных сква-

жин

и контроля над охватом пласта нагнетаемым агентом (см. раздел

5.33).

Применяемые

методы позволяют выполнять исследования динамики

содержания в продукции скважин алкановых углеводородов от метана,

промежуточных компонентов до пентана и вышекипящих, а также СО

2

и

азота. Принимая во внимание невысокое содержание диоксида

углерода

как

в нагнетаемом

сухом

газе, так и в пластовой газовой фазе (значения

порядка

сотых долей процента), было принято решение не анализировать

изменения

его содержания при закачке газа.

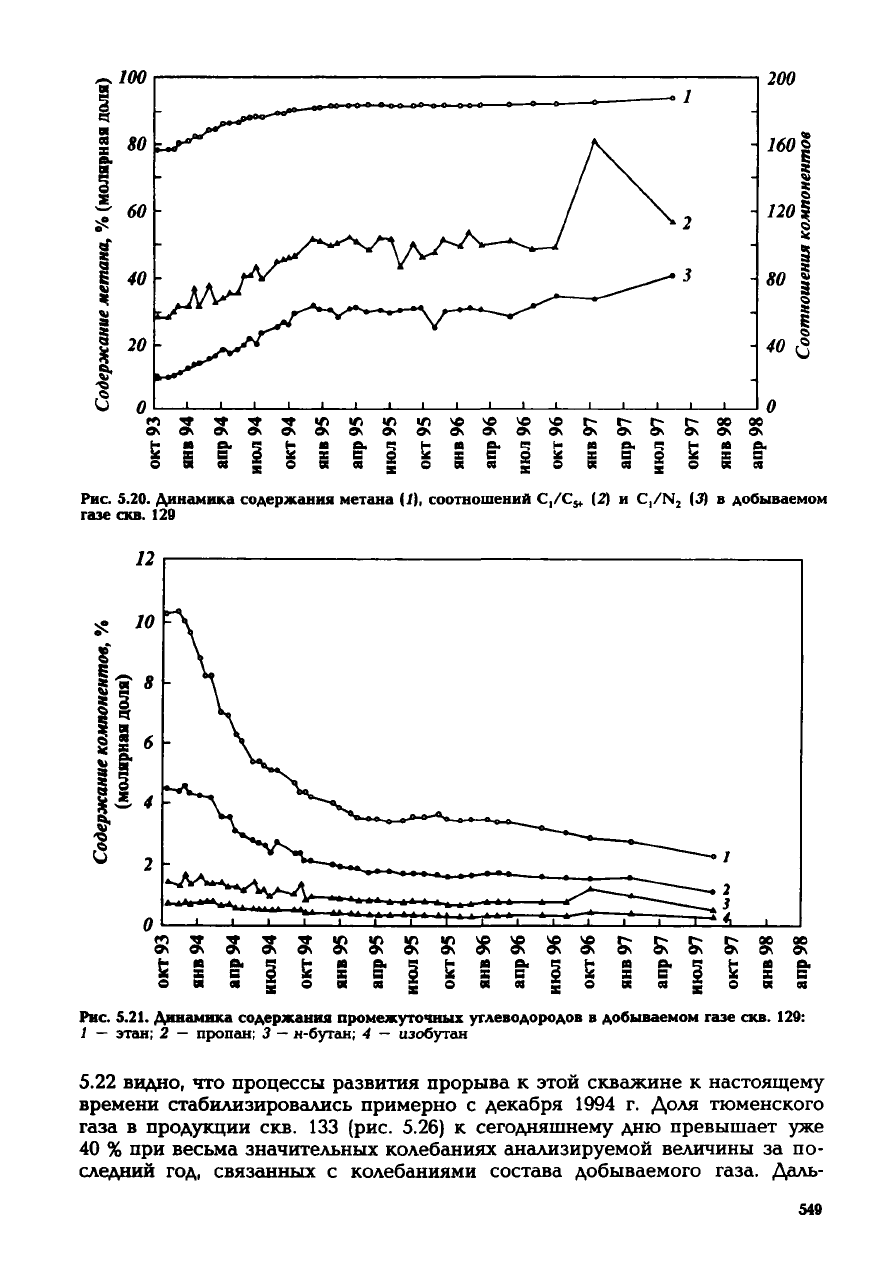

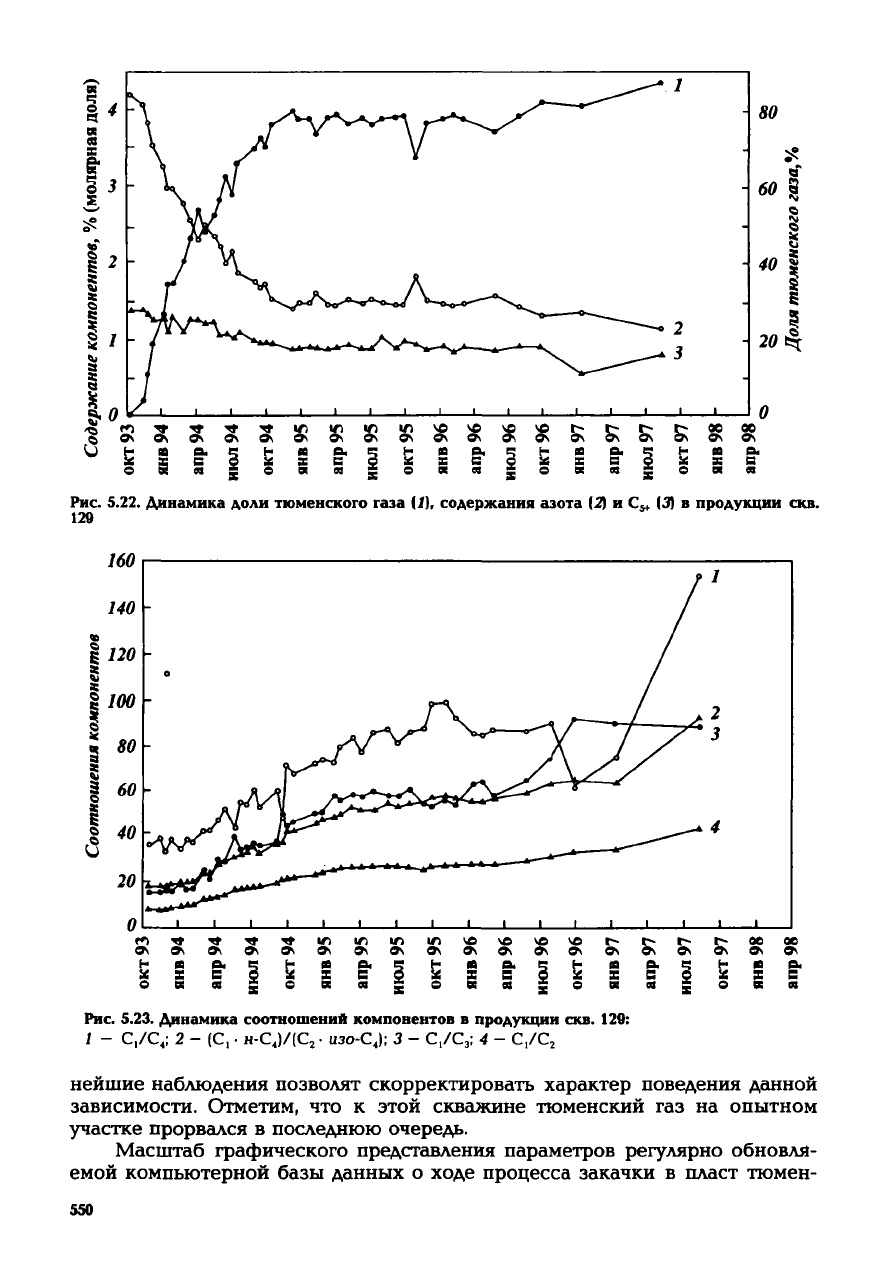

На

рис. 5.20 — 5.27 представлены в качестве примеров результаты оп-

ределения компонентного состава продукции

двух

эксплуатационных

скважин

опытного участка (скв. 129 и 133) начиная с октября 1993

года.

Прорывы

закачиваемого тюменского газа на этих скважинах произошли

соответственно

12.11.93

и

20.03.95.

На скв. 129, показавшей прорыв тюмен-

ского газа практически в самом начале процесса закачки газа, к середине

1998 г. доля тюменского газа в продукции достигла 88 %. Из анализа рис.

548

Рис 5.20.

Динамика

содержания метана (Л,

соотношений

С/С^ (2) и C,/N

2

(3) в

добываемом

газе скв. 120

Рис.

5.21.

Динамика

содержания

промежуточных

углеводородов

в

добываемом

газе скв. 120:

/ —

этан;

2 —

пропан;

3 —

н-бутан;

4 —

изобутан

5.22 видно, что процессы развития прорыва к этой скважине к настоящему

времени стабилизировались примерно с декабря 1994 г. Доля тюменского

газа в продукции скв. 133 (рис. 5.26) к сегодняшнему дню превышает уже

40 % при весьма значительных колебаниях анализируемой величины за по-

следний год, связанных с колебаниями состава добываемого газа. Даль-

540

Рис.

5.22.

Динамика

доли

тюменского

газа (/), содержания азота (2) и С„ |3) в

продукции

скв.

129

Рис.

5.23.

Динамика

соотношений

компонентов

в

продукции

скв. 129:

J - С,/С

4

; 2 - (С, • н-С

4

)/(С

2

• изо-С

4

); 3 - С,/С

3

; 4 - С/С

2

нейшие

наблюдения позволят скорректировать характер поведения данной

зависимости. Отметим, что к этой скважине тюменский газ на опытном

участке прорвался в последнюю очередь.

Масштаб графического представления параметров регулярно обновля-

емой компьютерной базы данных о

ходе

процесса закачки в пласт тюмен-

550