Тер-Саркисов P.M. Разработка месторождений природных газов

Подождите немного. Документ загружается.

жи.

Следует

лишь обеспечить примерное соответствие требуемым количе-

ственным величинам основных, определяющих исследуемый процесс кри-

териев подобия, включая перечисленные выше безразмерные характерис-

тики.

Таким образом, достаточно выполнить условия приближенного моде-

лирования.

Как показала практика реализации проекта "Конденсат-2" на

Вуктыльском месторождении, такой

подход

вполне оправдан, поскольку

полученные натурные характеристики процесса вытеснения пластового

газа

сухим

достаточно точно соответствуют определенным ранее в лабора-

торных условиях.

В описываемых экспериментах основное внимание было уделено со-

блюдению условий опытов, при которых процессы фильтрации и взаимо-

вытеснения

флюидов происходят в автомодельной области.

Поскольку

ранее выполненные аналитические и экспериментальные

исследования, а также результаты авторского надзора за процессом вытес-

нения

пластовой смеси

сухим

неравновесным газом на Вуктыльском мес-

торождении свидетельствуют о том, что в исследуемой области давлений

(3

— 5 МПа) в

сухой

газ переходят в основном низкомолекулярные компо-

ненты

ретроградного конденсата, то в качестве модели пластовой углево-

дородной жидкой фазы в описываемых экспериментах использовали

смесь С

5

Н

12

+ С

в

Н,

4

+ С

7

Н

16

с молекулярной массой 86,2 г/моль. В качест-

ве модели законтурной воды использовали слабоминерализованную

воду,

в

качестве модели

сухого

газа — азот. Скорости фильтрации не превышали

значений,

при которых обеспечивался равновесный межфазный массооб-

мен

в пористой среде [49].

В табл. 5.19 приведены сведения о модели пласта, отдельно для

низко-

и

высокопроницаемых пропластков (труб).

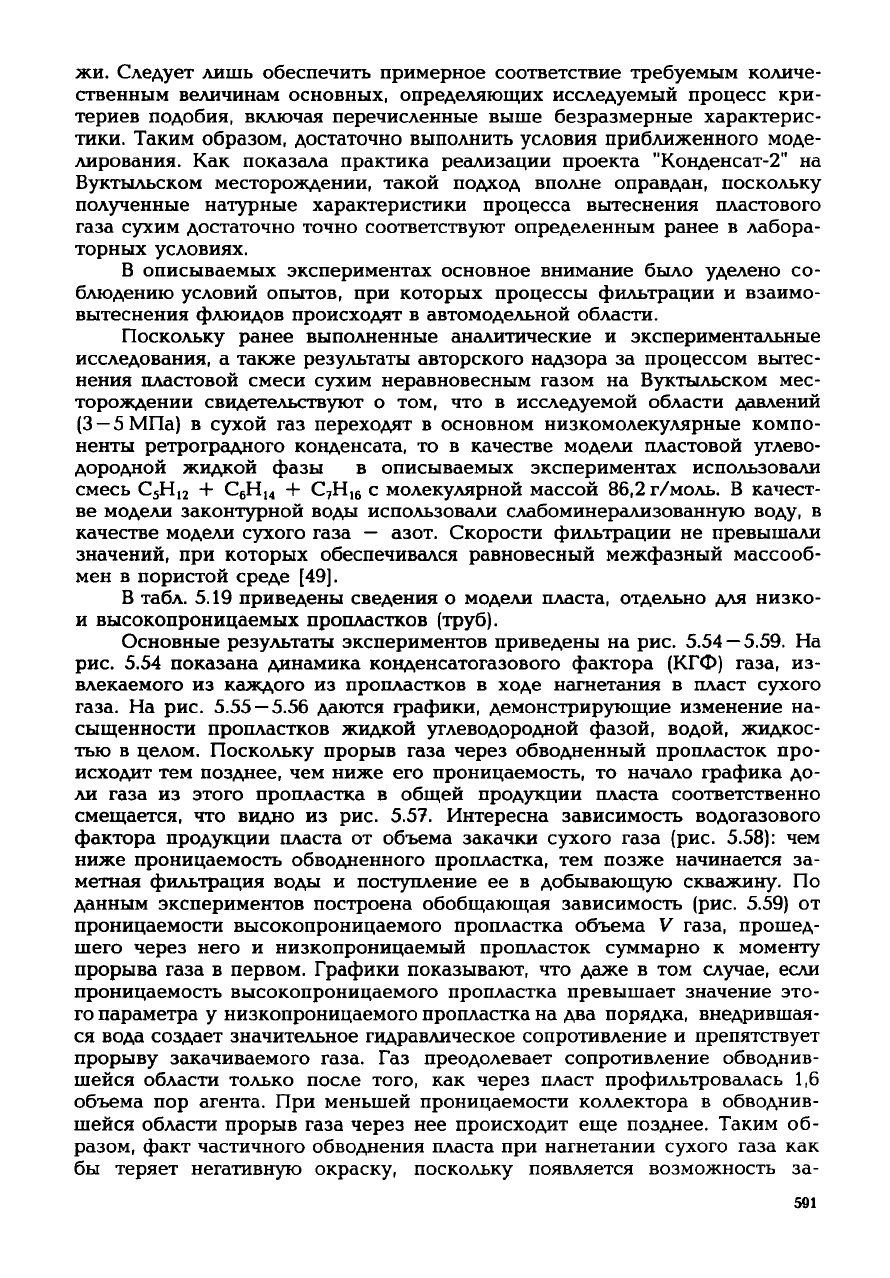

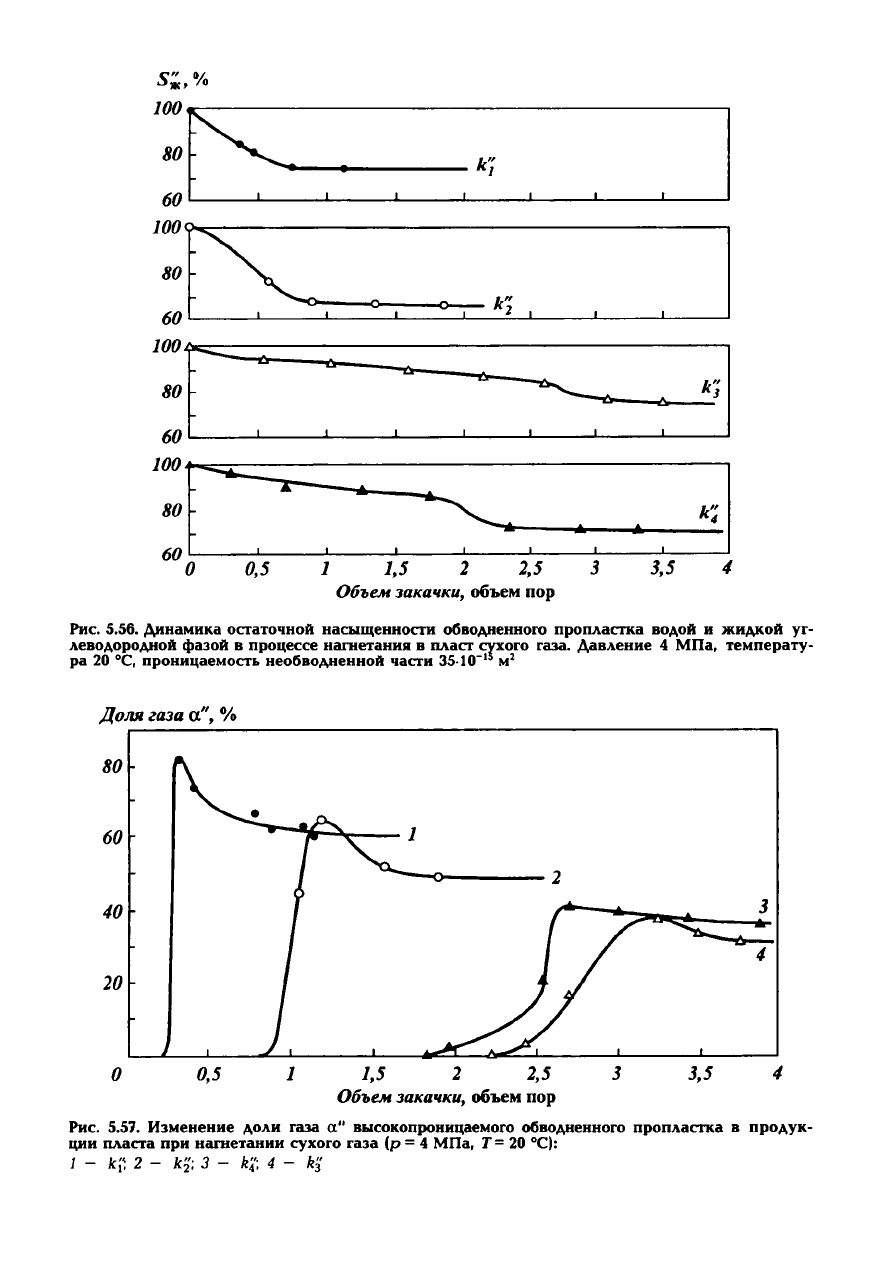

Основные результаты экспериментов приведены на рис. 5.54 — 5.59. На

рис.

5.54 показана динамика конденсатогазового фактора (КГФ) газа, из-

влекаемого из каждого из пропластков в

ходе

нагнетания в пласт

сухого

газа. На рис. 5.55 — 5.56 даются графики, демонстрирующие изменение на-

сыщенности

пропластков жидкой углеводородной фазой, водой, жидкос-

тью в целом. Поскольку прорыв газа через обводненный пропласток про-

исходит тем позднее, чем ниже его проницаемость, то начало графика до-

ли

газа из этого пропластка в общей продукции пласта соответственно

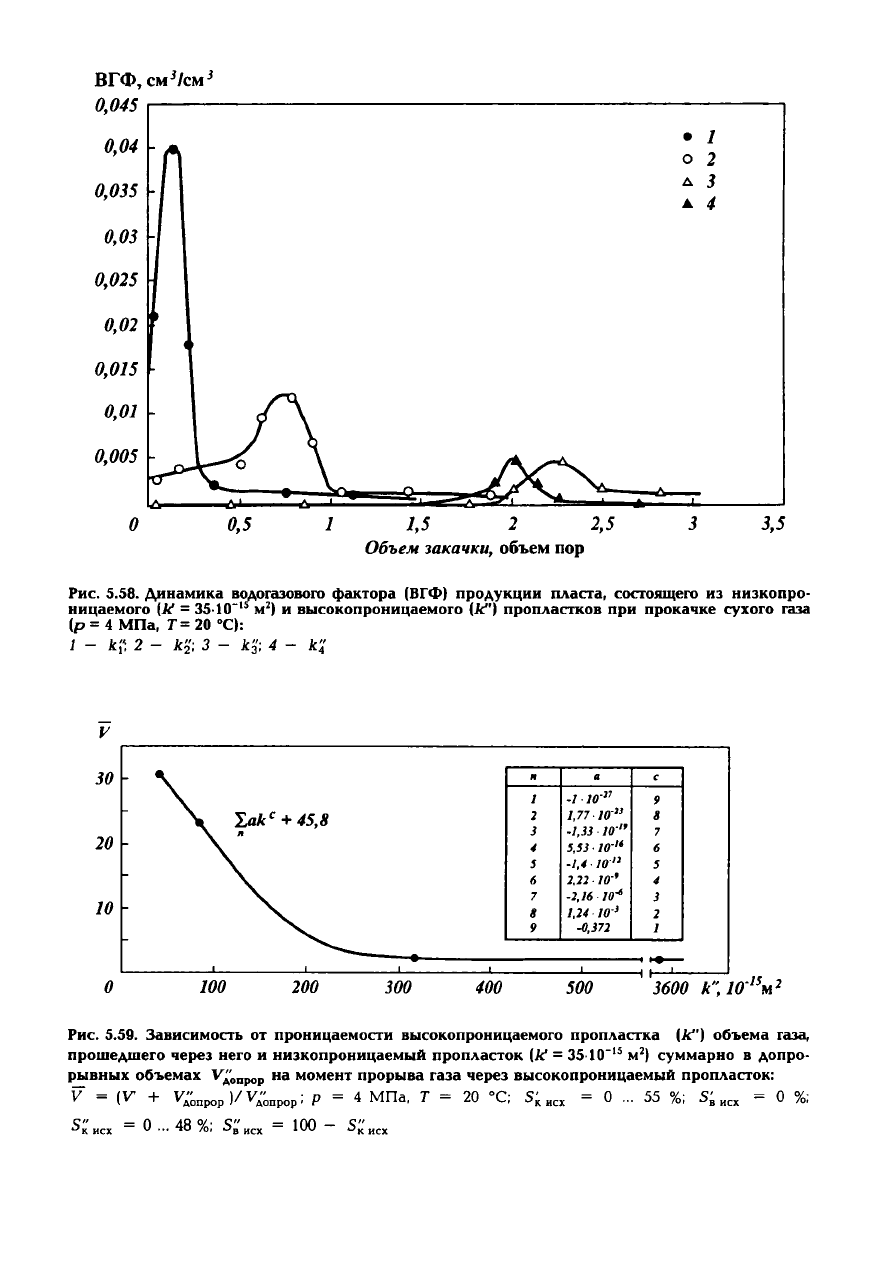

смещается, что видно из рис. 5.57. Интересна зависимость водогазового

фактора продукции пласта от объема закачки

сухого

газа (рис.

5.58):

чем

ниже проницаемость обводненного пропластка, тем позже начинается за-

метная фильтрация воды и поступление ее в добывающую скважину. По

данным

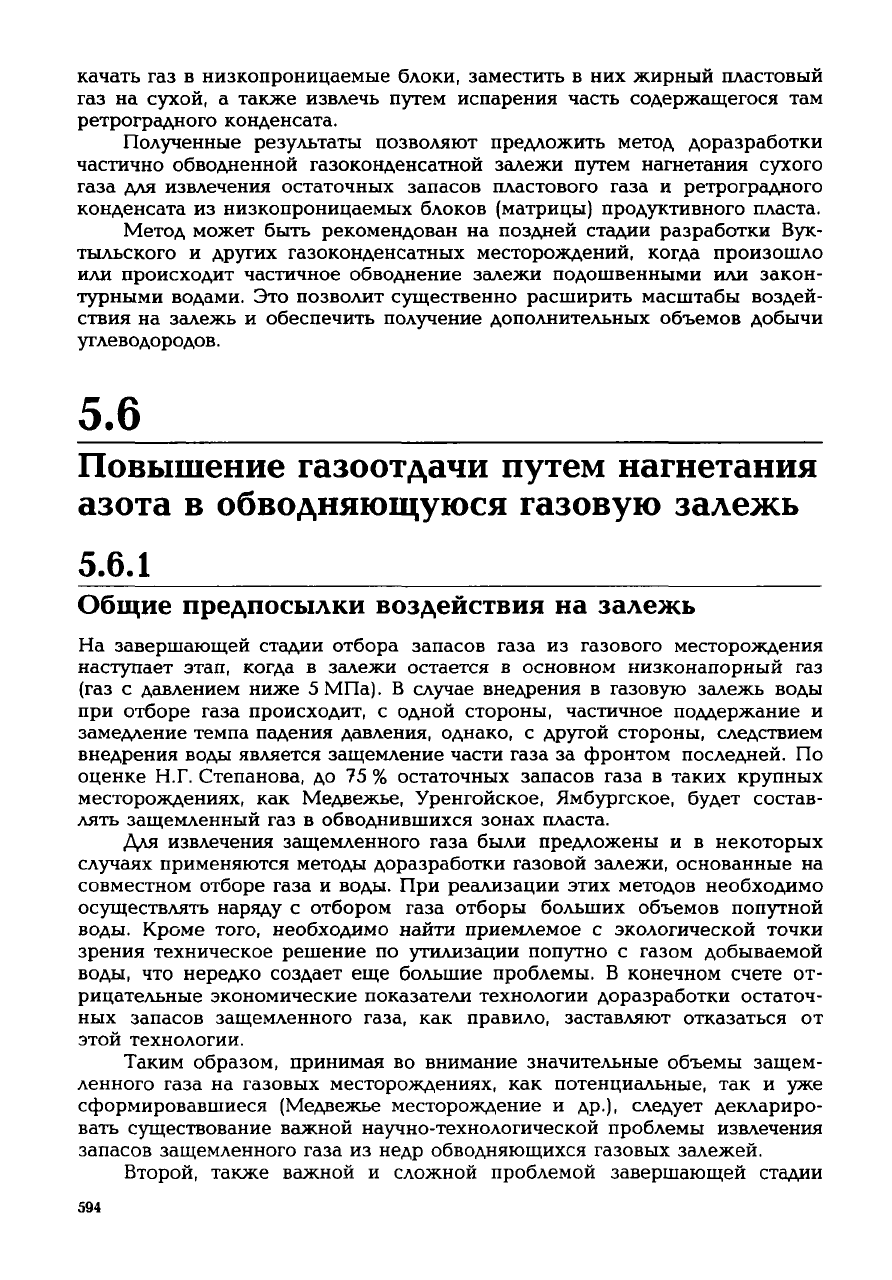

экспериментов построена обобщающая зависимость (рис. 5.59) от

проницаемости

высокопроницаемого пропластка объема V газа, прошед-

шего через него и низкопроницаемый пропласток суммарно к моменту

прорыва газа в первом. Графики показывают, что

даже

в том случае, если

проницаемость высокопроницаемого пропластка превышает значение это-

го параметра у низкопроницаемого пропластка на два порядка, внедрившая-

ся

вода создает значительное гидравлическое сопротивление и препятствует

прорыву закачиваемого газа. Газ преодолевает сопротивление обводнив-

шейся

области только после того, как через пласт профильтровалась 1,6

объема пор агента. При меньшей проницаемости коллектора в обводнив-

шейся

области прорыв газа через нее происходит еще позднее. Таким об-

разом,

факт частичного обводнения пласта при нагнетании

сухого

газа как

бы теряет негативную окраску, поскольку появляется возможность за-

591

О

0,5

1

1,5 2 2,5 3

Объем

закачки,

объем пор

Рис.

5.56. Динамика остаточной насыщенности обводненного пропластка водой

и

жидкой

уг-

леводородной фазой

в

процессе нагнетания

в

пласт сухого газа. Давление

4

МПа, температу-

ра

20 °С,

проницаемость необводненной части

35

10~'

5

м

2

20

•

0,5

1,5 2 2,5

Объем

закачки,

объем пор

3,5

Рис.

5.57.

Изменение доли газа

а"

высокопроницаемого обводненного пропластка

в

продук-

ции пласта

при

нагнетании сухого газа

(р

=

4

МПа,

Г=

20 °С):

1

-

k'f,

2 - k'i; 3 -

k'i;

4 - Щ

ВГФ, см

3

км

3

0,04

0,035

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01

0,005

1

"nJU—'O

Л

•

7

о 2

A 3

•

4

0,5 1 1,5 2 2,5

Объем

закачки,

объем

пор

3,5

Рис.

5.58. Динамика водогазового

фактора

(ВГФ) продукции пласта, состолщего из низкопро-

ницаемого [к =

3510""'

м

2

) и высокопроницаемого {к') пропластков при прокачке сухого газа

(р

= 4

МПа,

Г

=20

°С):

/

- *,'• 2 - к'{; 3 - AJ; 4 - Ц

30

20

10

^к

у • с . JC О

^V л

я

1

2

3

4

5

б

7

в

9

а

-110"

1,77 10"

-1,33

10"

5,53

•

10

й

-1,4

10 "

2,22 10 '

•2,16

10~*

1,24 10>

-0,372

i

с

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Н

1 L-

100 200

300 400

500

3600

к",10'

5

м

2

Рис.

5.59. Зависимость от проницаемости высокопроницаемого пропластка [к") объема газа,

прошедшего через него и низкопроницаемый пропласток [к =

35-Ю"'

5

м

2

) суммарно в допро-

рывных объемах

V^'

onpop

на момент прорыва газа через высокопроницаемый пропласток:

V = (V + V"

P

)/V"

ор

; р = 4 МПа, Т = 20 "С; S^

исх

= 0 ... 55 %; S;

исх

= 0 %;

=

0 ...

48

'

качать газ в низкопроницаемые блоки, заместить в них жирный пластовый

газ на сухой, а также извлечь путем испарения часть содержащегося там

ретроградного конденсата.

Полученные результаты позволяют предложить метод доразработки

частично обводненной газоконденсатной залежи путем нагнетания

сухого

газа для извлечения остаточных запасов пластового газа и ретроградного

конденсата из низкопроницаемых блоков (матрицы) продуктивного пласта.

Метод может быть рекомендован на поздней стадии разработки Вук-

тыльского и

других

газоконденсатных месторождений, когда произошло

или

происходит частичное обводнение залежи подошвенными или закон-

турными водами. Это позволит существенно расширить масштабы воздей-

ствия на залежь и обеспечить получение дополнительных объемов добычи

углеводородов.

5.6

Повышение

газоотдачи

путем

нагнетания

азота в

обводняющуюся

газовую

залежь

5.6.1

Общие предпосылки воздействия на залежь

На

завершающей стадии отбора запасов газа из газового месторождения

наступает этап, когда в залежи остается в основном низконапорный газ

(газ с давлением ниже 5 МПа). В

случае

внедрения в

газовую

залежь воды

при

отборе газа происходит, с одной стороны, частичное поддержание и

замедление темпа падения давления, однако, с

другой

стороны, следствием

внедрения

воды является защемление части газа за фронтом последней. По

оценке

Н.Г. Степанова, до 75 % остаточных запасов газа в таких крупных

месторождениях, как Медвежье, Уренгойское, Ямбургское,

будет

состав-

лять защемленный газ в обводнившихся зонах пласта.

Для извлечения защемленного газа были предложены и в некоторых

случаях применяются методы доразработки газовой залежи, основанные на

совместном отборе газа и воды. При реализации этих методов необходимо

осуществлять наряду с отбором газа отборы больших объемов попутной

воды. Кроме того, необходимо найти приемлемое с экологической точки

зрения

техническое решение по утилизации попутно с газом добываемой

воды, что нередко создает еще большие проблемы. В конечном счете от-

рицательные экономические показатели технологии доразработки остаточ-

ных запасов защемленного газа, как правило, заставляют отказаться от

этой

технологии.

Таким

образом, принимая во внимание значительные объемы защем-

ленного газа на газовых месторождениях, как потенциальные, так и уже

сформировавшиеся (Медвежье месторождение и др.),

следует

деклариро-

вать существование важной научно-технологической проблемы извлечения

запасов защемленного газа из недр обводняющихся газовых залежей.

Второй, также важной и сложной проблемой завершающей стадии

594

разработки месторождений природного газа является повышение

эффек-

тивности отбора из пласта остаточных запасов свободного газа в условиях

резко

понизившегося пластового давления — проблема отбора низкона-

порного газа.

Одним из крупнейших отечественных объектов добычи газообразных

углеводородов, где проблема отбора низконапорного газа становится весь-

ма актуальной, является месторождение Медвежье.

Именно

для условий этого объекта автором с сотрудниками были

проведены масштабные экспериментальные исследования. Типичные для

пласта-коллектора месторождения проницаемости — от

30010"

15

до 600 х

х 10"

15

м

2

(300 — 600 мД); встречаются и менее проницаемые разности по-

род, вплоть до глинистых, практически непроницаемых включений. По-

этому в качестве моделей пласта использовали образцы насыпных порис-

тых сред с проницаемостью от

1310"

15

до

60010"

15

м

2

.

Эксперименты

включали два этапа: предварительный — моделирова-

ние

защемления части запасов газа при внедрении в залежь воды и основ-

ной

— моделирование разработки обводнившегося пласта с нагнетанием

внешнего газообразного агента (азота).

Механизм защемления газа водой в разрабатываемом на упруговодо-

напорном

режиме пласте определяется закономерностями фазовых прони-

цаемостей флюидов. Как известно, графический вид зависимостей газо- и

водопроницаемости от насыщенности порового пространства вмещающей

породы водой мало изменяется при переходе от несцементированного пес-

ка

к другим видам пористых сред. Происходит лишь смещение кривых в

направлении

более высокой водонасыщенности у более плотных пористых

сред (песчаников, хемогенных известняков). Поэтому особенности относи-

тельных фазовых газо- и водопроницаемостей и механизм защемления

газа водой можно исследовать на примере пористой среды, представленной

несцементированным

песком (рис.

5.60).

В качестве образцов пористой

среды использовали насыпные модели.

*г,в,%

Рис. 5.60.

Сопоставление

кривых

зависимости

фазовых

проницаемо-

стей

от

насыщенности

жидкостью

порового

пространства

несцементи-

рованных

песков,

песчаников

и

известняков

(доломитов).

Сплошные линии — несцементи-

рованные пески; пунктирные —

известняки; штрихпунктирные —

песчаники

I/I/

80

60

40

20

\\

\\

-

N

V

\\

\

\

\

С

V

{

i

\

\

*B

/

*•

>

1

ji

ь

if

•

U

I

I

i

r/

•

0

20 40 60 80 100 S, %

595

Таблица

5.20

Основные

характеристики

моделей

пласта

и

выполнявшихся

на них

экспериментов

Номер

моде-

ли

1

2

3

4

5

6

7

Проницае-

мость,

10"'

5

м

2

13

308

545

570

521

490

392

Порис-

тость,

доли

ед.

0,23

0,29

0,29

0,258

0,28

0,275

0,275

р

0

,

МПа

3,3

3,3

5,1

5,1

5,1

5,1

5,5

Объем

защемлен-

ного

газа,

%

от объе-

ма

пор

0,1559

0,1549

0,1926

0,1958

0,2136

0,2637

0,1937

Темп

паде-

ния

давле-

ния,

МПа/ч

0

0

0,524

0

1,143

0,824

1,225

Режим

р

= const

р

= const

Ступенча-

тое поддер-

жание

дав-

ления

р

= const

Частичное

поддержа-

ние

давле-

ния

Истощение

Частичное

поддержа-

ние

давле-

ния

Характеристики физических моделей пласта и некоторые данные экс-

периментов на этих моделях приведены в табл. 5.20 (р

0

— начальное давле-

ние

в модели пласта).

Процесс

защемления газа водой в пористой среде исследовали для

термобарических условий, близких к текущим условиям в пласте-

коллекторе месторождения Медвежье. Средневзвешенное давление в газо-

насыщенной

области пласта в настоящее время около 4,5 МПа, температу-

ра около 30 °С. Эти предварительные этапы экспериментов проводились

при

давлении в модели пласта от 3 до 5 МПа и комнатной температуре

(около

20 °С).

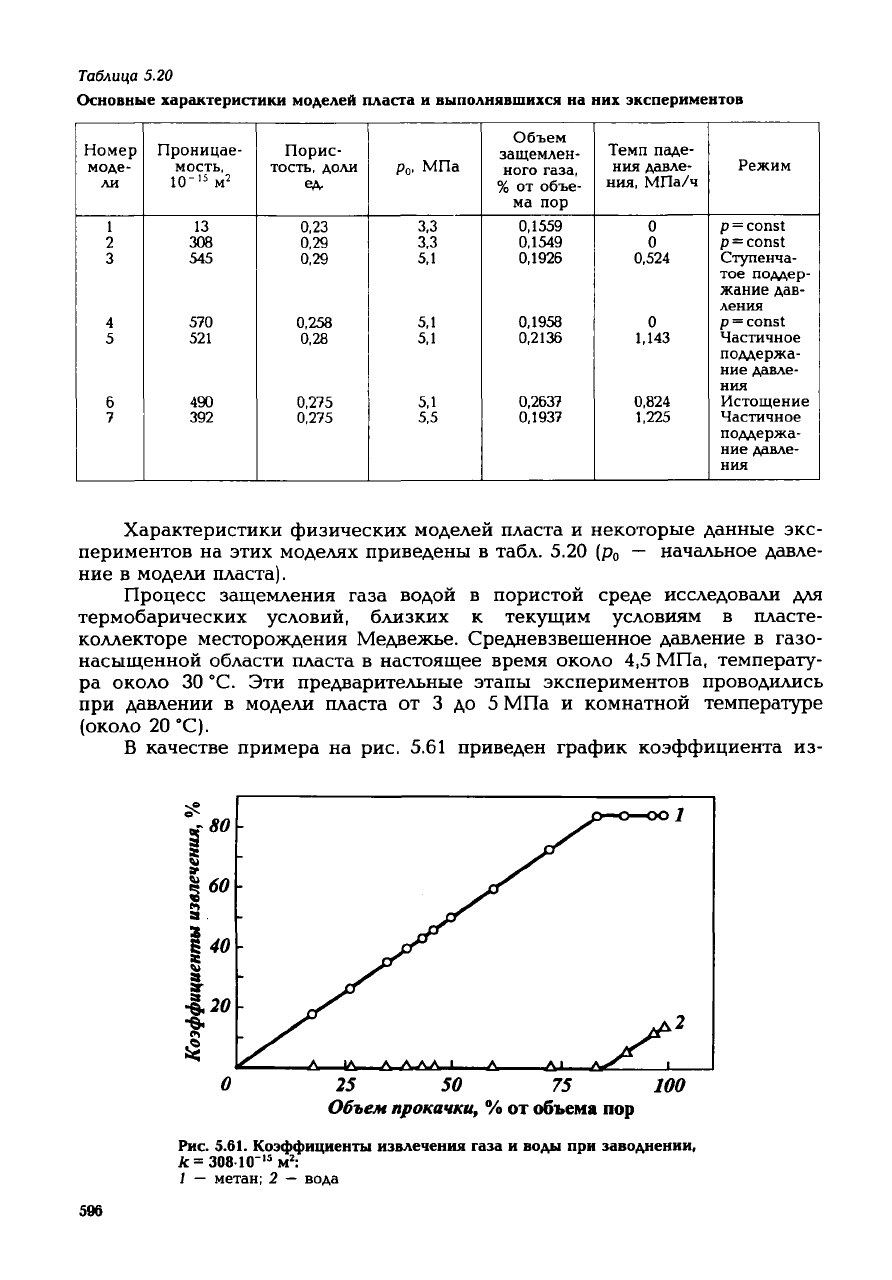

В качестве примера на рис. 5.61 приведен график коэффициента из-

25 50 75 100

Объем

прокачки,

% от

объема

пор

Рис. 5.61.

Коэффициенты

извлечения

газа

и

воды

при

заводнении,

Л=308

1(Г

|5

м

2

:

1

— метан; 2 — вода

596

влечения газа при вытеснении его водой из модели пласта проницаемостью

308-10"

15

м

2

. Как видно из рисунка, объем защемленного газа составил в

этом

случае

приблизительно 15 % объема пор; после закачки воды в коли-

честве

приблизительно 84 % объема пор фильтрация газа прекратилась и

из

модели в дальнейшем поступала только вода.

Основные этапы экспериментов моделировали процесс разработки

обводненного газового пласта с закачкой азота.

В экспериментах по изобарическому вытеснению защемленного мета-

на

азотом давление в модели сохранялось близким к начальному давлению

р

0

.

В экспериментах по истощению и частичному поддержанию давления

путем

закачки азота темп снижения давления составлял от 0,1 до

0,5 МПа/ч.

Результаты экспериментов целесообразно проанализировать, сравни-

вая,

с одной стороны, динамику текущих показателей при эксплуатации

моделей пласта с различными режимами воздействия, а с

другой

— сопос-

тавляя показатели на конец эксплуатации.

На

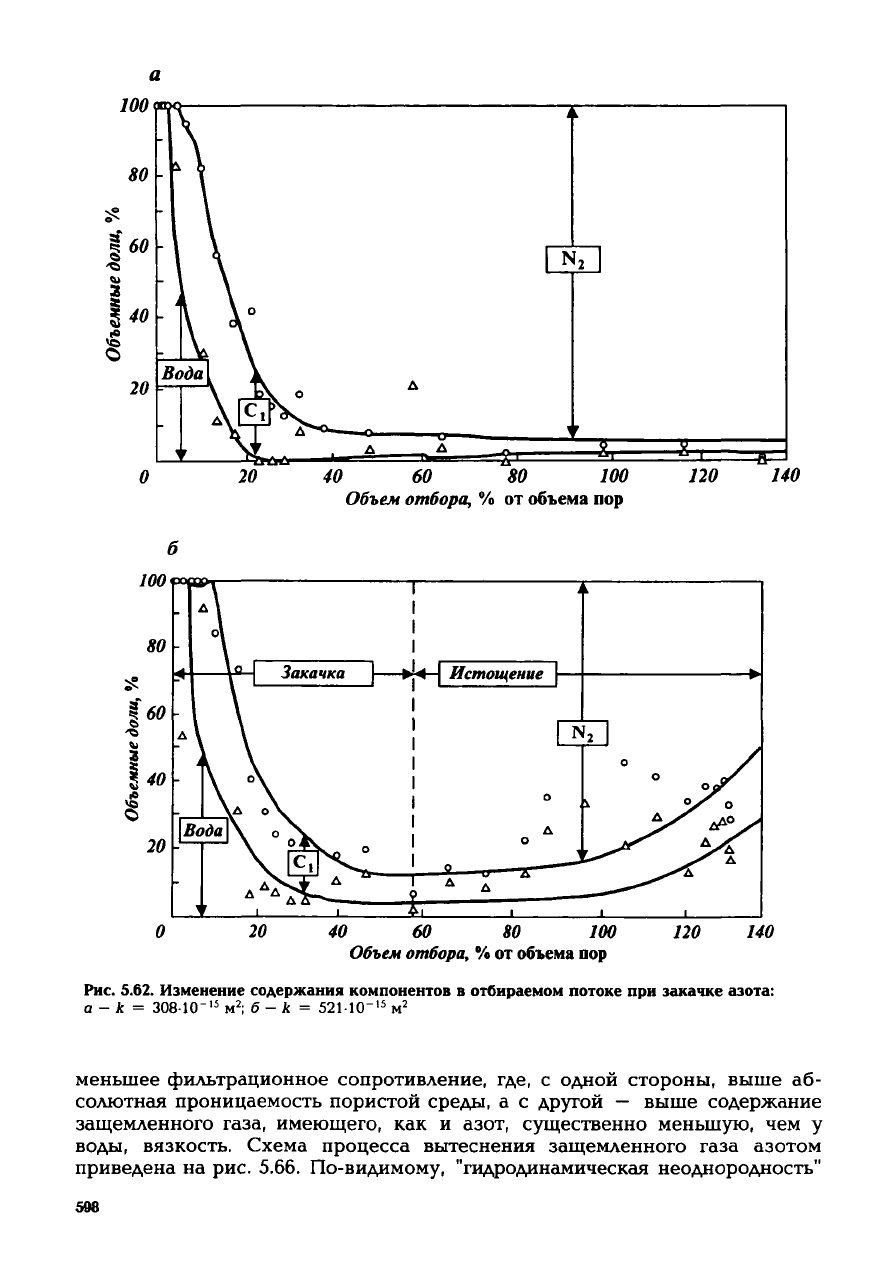

рис. 5.62, а, б показано изменение содержания компонентов пото-

ка

на

выходе

моделей пласта для

двух

экспериментов по вытеснению за-

щемленного метана азотом. В эксперименте на модели проницаемостью

308-10

~

15

м

2

в процессе вытеснения метана азотом поддерживалось прибли-

зительно постоянное давление 3,3 МПа. В модели проницаемостью 521 х

х 10"

15

м

2

после изобарического (р = 5,0 МПа) вытеснения метана азотом

и

снижения содержания в продукции метана до = 5 % (молярная доля) даль-

нейший

отбор продукции осуществляли на режиме истощения. Это приве-

ло к существенному увеличению содержания метана на последнем этапе

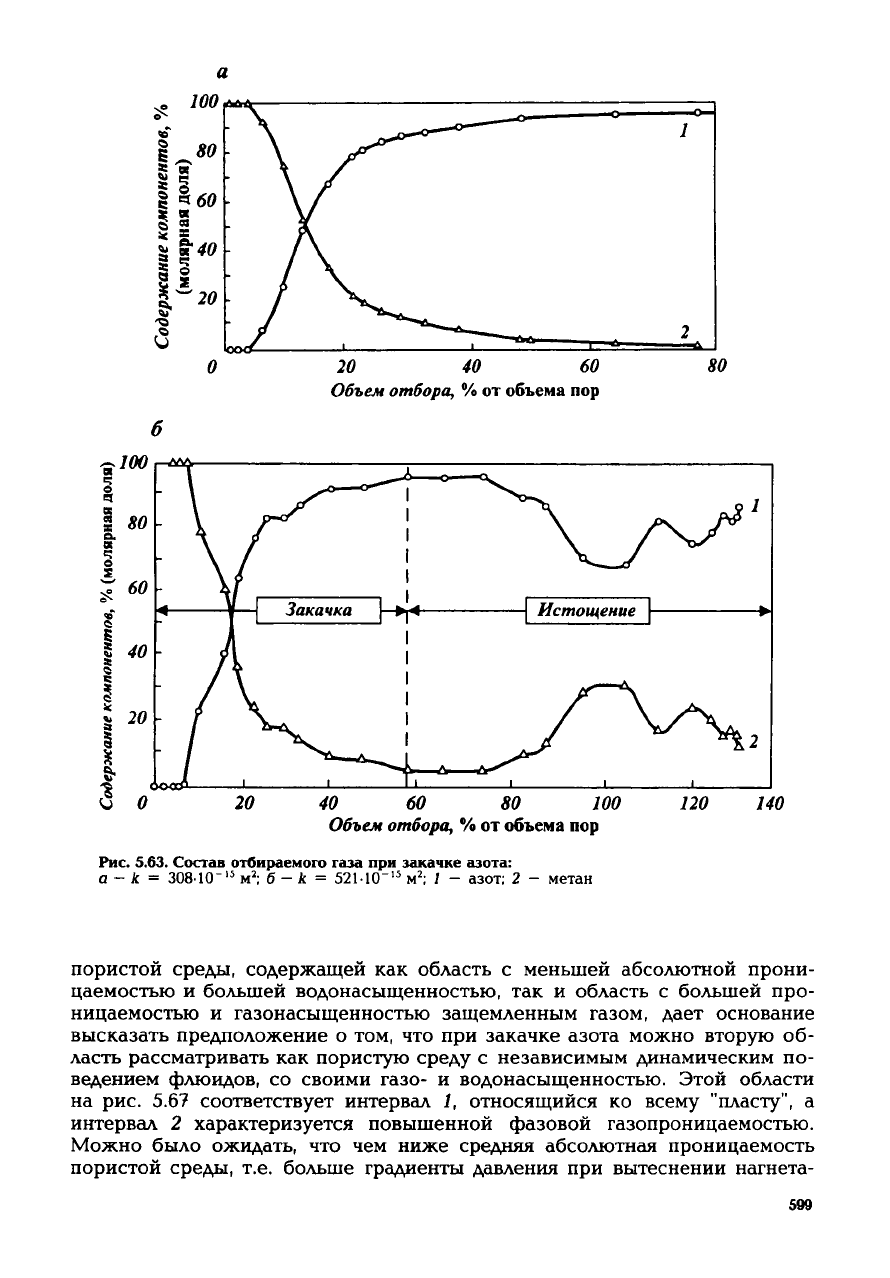

отбора продукции. Динамика состава отбираемого газа в

двух

сравнивае-

мых экспериментах показана на рис. 5.63, а, б. Если при изобарическом

вытеснении

содержание метана непрерывно снижается, к моменту закачки

80 % объема пор азота (и соответственно таком же объеме отобранной

продукции) достигая уровня около 3 %, то при

переходе

на режим истоще-

ния

на этапе эксплуатации, когда отбор продукции достиг также 80 % объ-

ема пор, в отличие от изобарического процесса начинается все более зна-

чительное возрастание доли метана. К моменту отбора 100 % объема пор

содержание метана достигло трети всей продукции.

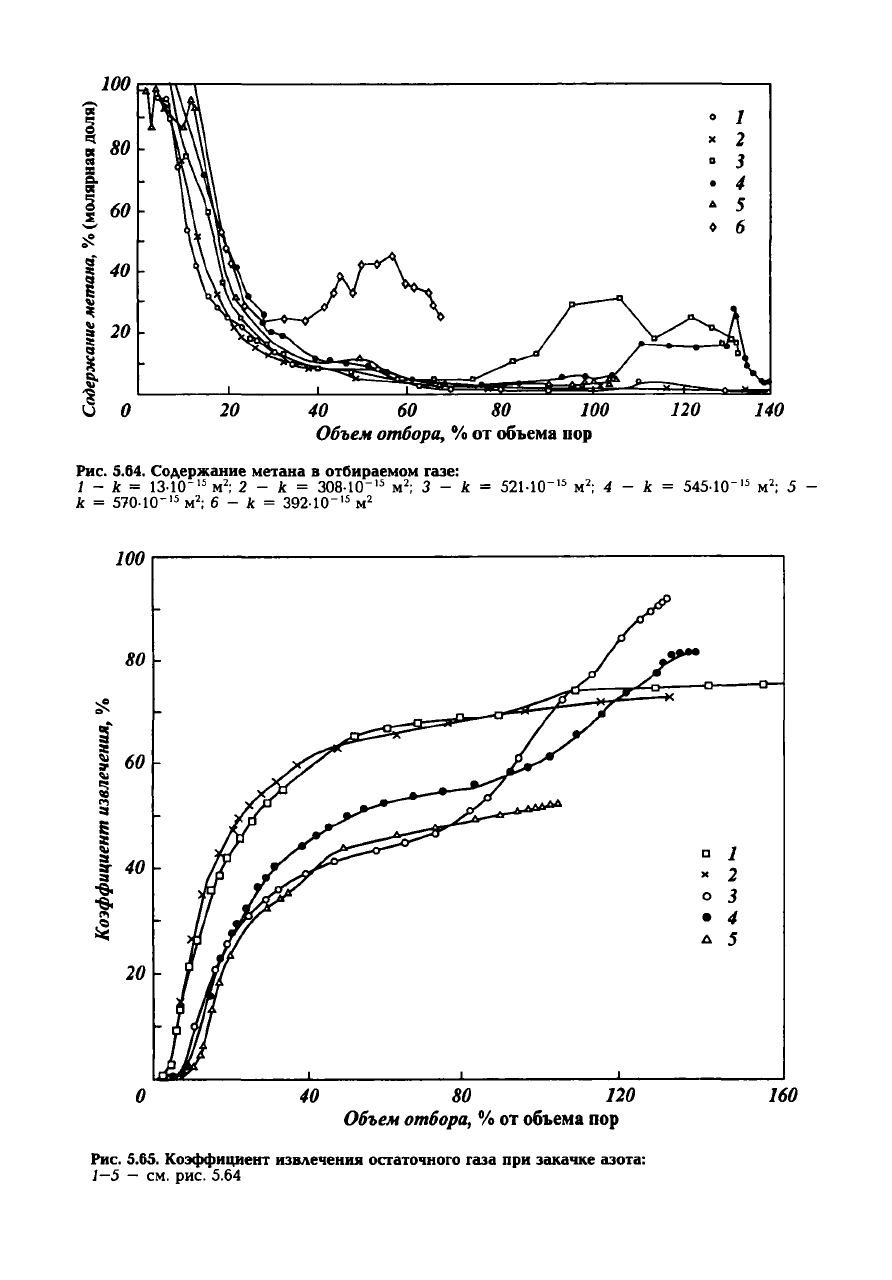

На

рис. 5.64 сравнивается содержание метана в продукции во

всех

вы-

полненных

экспериментах по вытеснению метана азотом. Наиболее значи-

тельный рост доли метана при

переходе

к истощению отмечен в экспери-

менте на модели проницаемостью

392-10"

15

м

2

— до 45 % от продукции к

моменту отбора 57 % объема пор пластовой смеси.

Сравнение

коэффициентов извлечения защемленного метана при за-

качке

азота приведено на рис. 5.65. Эти графики

свидетельствуют

о том,

что основная часть защемленного газа извлекается ко времени, когда ото-

брано приблизительно 50 — 60% объема пор продукции модели пласта.

Дальнейшая эксплуатация целесообразна на режиме истощения

(эксперименты

на моделях с проницаемостью

521-Ю"'

5

и

54510"

15

м

2

).

Достаточно высокая физическая эффективность вытеснения защем-

ленного газа азотом объясняется, очевидно, фрактальным характером про-

цесса фильтрации газовой фазы. Закачиваемый в пласт газообразный

флюид (азот)

обладает

вязкостью почти на два порядка меньше вязкости

воды. Поэтому при наличии градиента давления, создаваемого нагнетанием

азота, этот флюид стремится прорваться по зонам, представляющим наи-

597

100

20 40 60 80 100

Объем отбора,

% от объема пор

120 140

«н Уд-|

Закачка

|

•[*-!

Истощение

40

60 SO 100 120 140

Объем отбора,

% от

объема

пор

Рис. 5.62.

Изменение

содержания

компонентов

в

отбираемом

потоке

при

закачке

азота:

а - к =

308-10"

15

м

2

; б - к = 521-Ю"

15

м

2

меньшее фильтрационное сопротивление, где, с одной стороны, выше аб-

солютная проницаемость пористой среды, а с

другой

— выше содержание

защемленного газа, имеющего, как и азот, существенно меньшую, чем у

воды, вязкость. Схема процесса вытеснения защемленного газа азотом

приведена на рис. 5.66. По-видимому, "гидродинамическая неоднородность"

508

20 40 60

Объем

отбора,

% от

объема

пор

,100

Истощение

20

40 60 80 100

Объем

отбора,

% от

объема

пор

120 140

Рис.

S.63. Состав

отбираемого

газа при закачке азота:

а-

к =

308-Ю-'

5

2

б к

520

15

2

2

пористой среды, содержащей как область с меньшей абсолютной

прони-

цаемостью и большей водонасыщенностью, так и область с большей про-

ницаемостью и газонасыщенностью защемленным газом,

дает

основание

высказать предположение о том, что при закачке азота можно вторую об-

ласть рассматривать как пористую среду с независимым динамическим по-

ведением флюидов, со своими газо- и водонасыщенностью. Этой области

на

рис. 5.67 соответствует интервал /, относящийся ко всему "пласту", а

интервал 2 характеризуется повышенной фазовой газопроницаемостью.

Можно

было ожидать, что чем ниже средняя абсолютная проницаемость

пористой среды, т.е. больше градиенты давления при вытеснении нагнета-

599

100

20

40

60 80 100

Объем

отбора,

% от объема пор

720

140

Рис.

5.64. Содержание метана в отбираемом газе:

1

- к =

13-1(Г

15

м

2

;

2 - к =

308-КГ

15

м

2

; 3 - к =

521-Ю"

15

м

2

; 4 - к =

54510"'

5

м

2

; 5

*

=

570-1СГ

15

м

2

; б - к =

392-КГ'

5

м

2

100

40

80 120

Объем

отбора,

% от объема пор

Рис.

5.65. Коэффициент извлечения остаточного газа при закачке азота:

1—5 — см. рис. 5.64