Справочная энциклопедия дорожника (том II) Ремонт и содержание автомобильных дорог. Под ред. А.П. Васильева

Подождите немного. Документ загружается.

муфту. Под действием удара груза имитаторы прижимаются и перемещаются

по поверхности покрытия. По положению измерительной шайбы на шкале

определяют значение коэффициента сцепления.

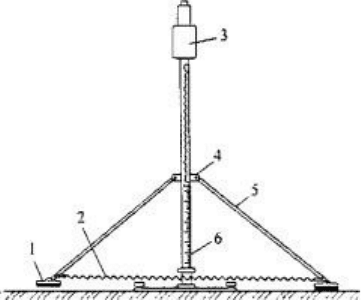

Рис. 10.24. Портативный прибор ППК для оценки скользкости покрытия:

1 - имитатор шин; 2 - пружина; 3 - падающий груз; 4 - муфта; 5 - толкающие тяги; 6 -

шкала отсчёта коэффициента сцепления

Организация работ по измерению коэффициента сцепления.

Так же как и при оценке продольной ровности, при оценке сцепных свойств дорожных

покрытий выполняют сплошные или выборочные измерения. Сплошные измерения

сцепных свойств дорожных покрытий осуществляют с помощью передвижной установки

ПКРС-2У.

При измерении сцепных свойств дорожных покрытий в установке ПКРС-

2У должна использоваться шина без рисунка протектора или с рисунком

глубиной не менее 1 мм. В случае отсутствия специальной шины с гладким

протектором допускается использовать обычную изношенную шину того же

размера с остаточной глубиной канавок не более 1 мм.

Выборочные измерения сцепных свойств дорожного покрытия выполняют

с помощью портативного прибора ППК. Могут быть использованы и другие

приборы, имеющие необходимое метрологическое обеспечение, показания

которых должны быть приведены к показаниям перечисленных выше

приборов. При этом корреляционные испытания необходимо проводить не

менее чем на 5 участках, различающихся по ровности и сцепным свойствам

дорожного покрытия.

Измерения сцепных свойств покрытия установкой ПКРС-2У производят

при постоянной скорости 60±5 км/ч по левой полосе наката каждой полосы

движения.

При невозможности произвести измерения по левой полосе наката

(двухполосная дорога, крайняя левая полоса многополосной дороги)

допускается производить их по правой полосе наката. Измерения сцепных

свойств дорожного покрытия с помощью портативного прибора ППК

выполняют по левой полосе наката каждой полосы движения.

Сцепные качества покрытия оцениваются коэффициентом продольного

сцепления, измеренным на увлажненном покрытии при расчётной

температуре воздуха 20°С. Увлажнение дорожного покрытия осуществляется

с помощью автономной системы искусственного увлажнения,

смонтированной на автомобиле-тягаче. Не допускается производить

измерения сцепных качеств дорожного покрытия во время дождя, а также в

течение 2-3 часов после него.

Портативным прибором ППК коэффициент сцепления также определяется

на увлажненном покрытии. Для увлажнения необходимо вылить на покрытие

не менее 200-250 см

3

воды и смочить полосу шириной не менее 15 см и

длиной не менее 30 см.

Следует иметь в виду, что результаты измерений коэффициента сцепления прибором ППК

и установкой ПКРС-2У хорошо коррелируют между собой для гладких и

мелкошероховатых покрытий. С увеличением шероховатости покрытий достоверность

результатов измерений прибором ППК снижается.

При измерениях коэффициента сцепления фиксируют температуру

воздуха. Полученные значения коэффициента сцепления приводят к

расчётной температуре 20°С путём их суммирования с поправками,

указанными в табл. 10.6.

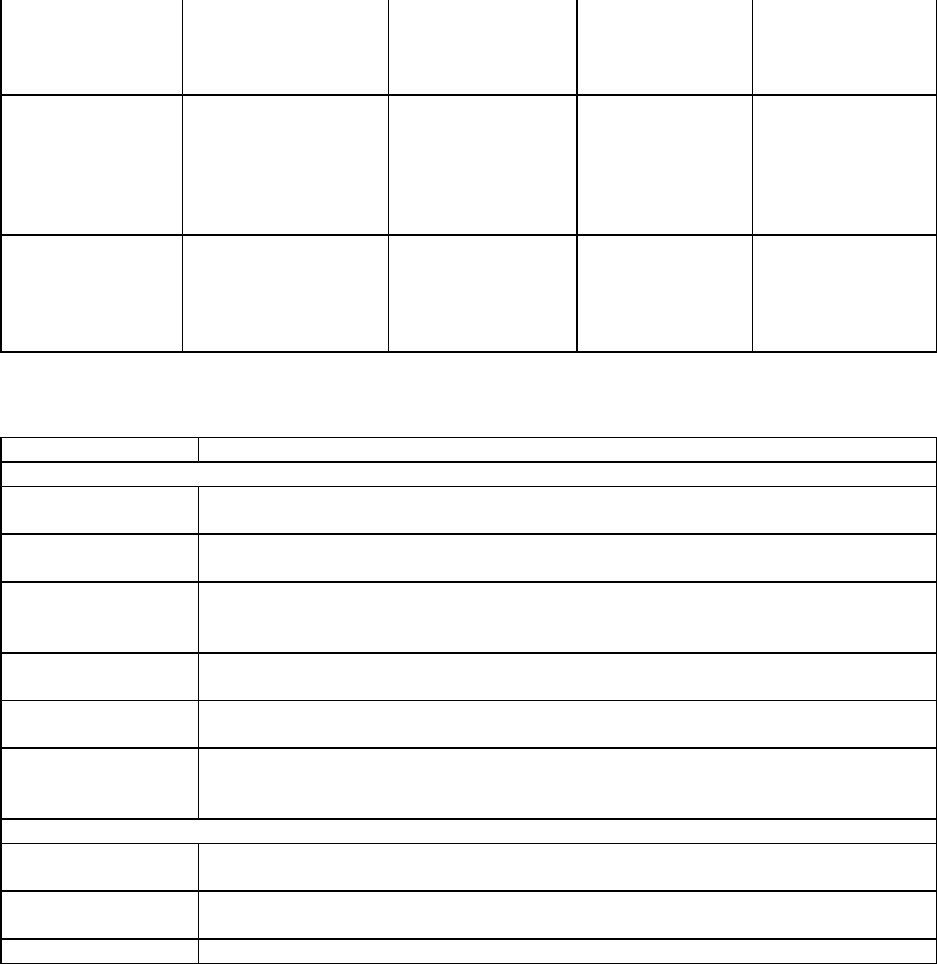

Таблица 10.6

Температура воздуха в момент измерений, °С 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Поправка к измеренному коэффициенту сцепления -0,06 -0,04 -0,03 -0,02 0 0,01 0,01 0,02 0,02

Состояние дорожных покрытий по сцепным качествам оценивают путём сравнения

фактической величины коэффициента продольного сцепления с его предельно

допустимой величиной. Дорожное покрытие удовлетворяет требованиям эксплуатации,

если фактическая величина коэффициента сцепления больше предельно допустимой

величины или равна ей. Предельно допустимая величина коэффициента сцепления

установлена ГОСТ [ Р 50597-93 и составляет 0,3 при измерении шиной без рисунка

протектора и 0,4 при измерении шиной, имеющей рисунок протектора.

Зарубежные приборы и многофункциональные лаборатории для

оценки состояния дорог. Во многих странах разработаны различные

модификации динамометрических приборов для измерения коэффициентов

сцепления, такие например, как прибор ADNERA и Grip Tester (Франция),

прибор WUD (Чехия) и др. На дорогах Польши применяется аппарат SRT-3

(Skid Resistance Tester), который позволяет измерять продольный

коэффициент сцепления с шагом через каждые 5 м со скоростью 60 км/ч.

Кроме одноколесных прицепов выпускают двухколесные, которые измеряют

силу торможения сразу двух колес. К таким приборам относится дорожный

измеритель сцепления OSCAR, выпускаемый фирмой Norsemeter в Норвегии.

Эта установка в автоматическом режиме может измерять продольный

коэффициент сцепления как при полном, так и при частичном торможении

(проскальзывании шины).

Для измерения коэффициента поперечного сцепления применяют тележки,

которые воссоздают условия качения колеса при действии боковой силы или

имитируют явления заноса автомобиля без торможения. Одной из наиболее

распространенных является английская передвижная лаборатория для оценки

сцепных качеств дорожных покрытий SCRIM (Sideway force Coefficient

Routine investigat Machine), которая измеряет коэффициент поперечного

сцепления колеса с покрытием.

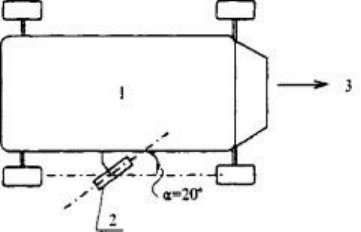

Главным отличием этой лаборатории является то, что измерительное

колесо в ней поставлено под углом 20° к направлению движения (рис. 10.25),

а измерение может проводиться как с полностью, так и частично

блокированным колесом.

Рис. 10.25. Принципиальная схема лаборатории SCRIM для измерения коэффициента

поперечного сцепления:

1 - базовый автомобиль с измерительной и обрабатывающей аппаратурой и ёмкостью для

воды; 2 - измерительное убирающееся колесо; 3 - направление движения

Кроме лабораторий, измеряющих отдельные параметры, выпускается

много лабораторий, измеряющих несколько параметров. Так, например, во

Франции разработана и выпущена многофункциональная лаборатория

SIRANO (рис. 10.26). Она включает в себя:

систему GERPHO - для съёмки состояния покрытия;

APL - для измерения ровности;

RUGOLASER - для измерения шероховатости;

приборы для определения параметров поперечного профиля;

приборы для измерения радиусов поворота и продольных уклонов.

Рис. 10.26. Многофункциональная передвижная лаборатория SIRANO:

1 - анализатор продольного профиля APL-72; 2 - система измерения поперечного

профиля; 3 - система GERPHO для съёмки деформаций покрытия; 4 - система

RUGOLASER для измерения параметров шероховатости (текстуры) покрытия

В России серийно выпускается передвижная дорожно-диагностическая

лаборатория КП-514МП (см. рис. 10.3), где в одном автобусе смонтировано

оборудование, позволяющее измерять утлы поворота, радиусы кривых в

плане и профиле; поперечные и продольные уклоны; расстояния видимости;

высотные отметки; прочность дорожной одежды; ровность; коэффициент

сцепления. Все измерения и их обработка автоматизированы, для чего в

салоне автобуса установлен бортовой компьютер.

В Канаде, Голландии, Чехии и ряде других стран применяют лабораторию

ARAN (Automatic Road Analiser), которая со скоростью 0-110 км/ч позволяет

измерять продольную и поперечную ровность полосы шириной 3,6 м,

геометрические параметры через систему гироскопов, повреждения

поверхности покрытия через систему регистрации видеокамерой (рис. 10.27).

Рис. 10.27. Многофункциональная лаборатория ARAN

В США и Швеции широко применяется установка Laser RST (Road Surface

Tester), которая со скоростью 0-90 км/ч позволяет регистрировать

продольную ровность через систему специальных датчиков; поперечный

профиль при помощи 11 лазерных датчиков, установленных на балке длиной

3,1 м; элементы плана и продольного профиля трассы при помощи

гироскопов; текстуру и повреждения поверхности при помощи лазерных

датчиков и др. Следует отметить, что большинство измерений (кроме

коэффициента сцепления) выполняют на чистом, сухом покрытии.

Комплексные лаборатории значительно упрощают организацию работ по

диагностике состояния дорог.

10.6. Определение состояния земляного полотна

Целью определения состояния земляного полотна и водоотвода является

определение количества, видов дефектов и причин их возникновения для

последующего принятия решения по их устранению или локализации. Из-за

особенностей деформирования элементов часто оценка производится по

своим поэлементно не совпадающим специфическим показателям. Однако в

целом она производится двумя последовательными операциями: визуальная

оценка и инструментальное обследование. Последнее выполняется в случаях,

когда данных визуальной оценки оказывается недостаточно для правильного

понимания возникшей деформации (разрушения) и, соответственно, выбора

технического решения (технологии) по ее ликвидации. Специфический

комплекс обследований может быть и при выполнении нестандартных видов

работ, например, уширении земляного полотна, в том числе и на участках

залегания слабых грунтов.

Если на проезжей части имеются деформации, разрушения, характерные

для ослабленного земляного полотна, пучинистые проявления, особенно если

влажность грунта рабочего слоя в нерасчетный период года соответствует

консистенции В > 0,5 (табл. 10.7 и 10.8 визуальной оценки типа и состояния

грунтов), на проезжей части и обочине по устанавливаемой схеме

производится бурение скважин с отбором проб грунта для определения его

физических свойств и оценки уровня грунтовых вод.

Таблица 10.7

Грунт

Определение на ощупь

при растирании

Сухой грунт

Состояние при

скатывании во

влажном состоянии

Состояние при

сдавливании во

влажном состоянии

Супесь Преобладают крупные

песчаные частицы

Комья легко

рассыпаются и

крошатся при

надавливании

Не скатывается в

шнур

Образуется шар,

который при лёгком

надавливании

рассыпается

Супесь мелкая Преобладают мелкие

песчаные частицы

Комья легко

рассыпаются и

крошатся при

надавливании.

Сцепления между

частицами нет

Трудно скатывается

в шнур, который

распадается на

кусочки диаметром

3-5 мм

Тоже

Супесь пылеватая При растирании

напоминает сухую

муку

Тоже В шнур не

скатывается

Шар при сотрясении

растекается в

лепёшку, выделяя на

поверхность

капиллярную воду

Суглинистый Песка на ощупь при

растирании мало.

Комочки

раздавливаются легко

Комья и куски

сравнительно тверды,

при ударе

рассыпаются, образуя

мелочь

Длинного шнура не

образуется

Шар при

сдавливании

образует лепёшку с

трещинами по краям

Суглинисто-

пылеватый

Тоже Тоже Длинного шнура не

образуется, рвётся

на кусочки

диаметром 3 мм

Тоже

Тяжелосуглинисты

й

При растирании в

сухом состоянии

чувствуется

присутствие песчаных

частиц в

небольшом количестве

Комья и куски

сравнительно тверды,

при ударе

рассыпаются, образуя

мелочь

При раскатывании

даёт длинный шнур

диаметром 1-2 мм

То же

Глина Песчаные частицы при

раскатывании не

чувствуются. Комочки

раздавливаются с

большим трудом

Твёрдый в кусках,

при ударе колется на

отдельные комья

При раскатывании

даёт

прочный и длинный

шнур диаметром < 1

мм

Легко скатывается в

шнур. При

сдавливании не

образует трещин по

краям

Таблица 10.8

Консистенция Признаки

Суглинки и глины

Твёрдая В < 0 Влажность не ощущается. Грунт разминается с большим усилием. При ударе

молотком рассыпается на куски. При растирании пылит

Полутвёрдая 0 < В <

0,25

При сжатии в горсть чувствуется влага и холод. При ударах рассыпается на куски,

почти не лепится, но режется ножом

Туго-пластичная 0,25

< В < 0,5

В руке ощущается влажность. Большие куски разминаются с трудом. Палец руки

слегка оставляет отпечаток, но вдавливается в грунт при сильном нажатии, лепится

тяжело

Мягко пластичная 0,5

< В < 0,75

Грунт влажный, легко принимает различные формы при лепке. Палец вдавливается в

грунт легко на глубину несколько сантиметров

Текуче - пластичная

0,75 < В < 1,0

Грунт мокрый, при лепке не держит заданную форму, прилипает к рукам,

разминается легко

Текучая В > 1 Грунт водонасыщенный, в спокойном состоянии расползается и растекается,

способен течь по

наклонной плоскости толстым слоем

Супеси

Твёрдая В < 0 Влажность не ощущается. Образец при сжатии в ладони рассыпается, при

разрушении пылит

Пластичная 0 < В < 1 Образец легко разминается рукой, хорошо формируется и сохраняет приданную

форму. При сжатии в ладони ощущается влажность

Текучая В > 1 Образец легко деформируется от незначительного нажима и растекается

При необходимости ориентировочное значение относительной влажности грунта по этим

данным на период её определения может быть рассчитано по формуле

W

ф

= В(1 - а) + а, где [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ (10.13)

W

ф

- фактическая влажность в долях от предела текучести;

В - показатель консистенции грунта, принимаемый по таб. 10.8;

а - коэффициент, принимаемый равным для супесей 0,7-0,75, суглинков -

0,6-0,65, глин - 0,45-0,5. Меньшие значения принимаются по мере

увеличения содержания в грунте глинистых частиц. Более точное значение

влажности устанавливается в лабораторных условиях согласно требованиям

действующих стандартов.

Уровень грунтовых вод определяют при высоте насыпи менее 3 м для

песчаных и супесчаных грунтов и менее 6 м при остальных видах грунтов.

Глубина бурения скважин не более 3 м. Пробы из скважин по глубине

берутся через 0,4 м и дополнительно с каждой прослойки толщиной менее

0,4 м, отличающейся геологическим составом и состоянием грунта по

влажности.

Состояние земляного полотна под проезжей частью дороги оценивается, в

конечном счёте, модулем упругости грунта. Модуль упругости грунта Е

г

в

полевых условиях определяют после вскрытия дорожной одежды.

Испытания ведут на поверхности грунта с помощью штамповой установки,

имеющей диаметр штампа 50 см. При невозможности проведения полевых

испытаний деформативные характеристики грунтов определяют в

лабораторных условиях. Для этой цели следует использовать приборы типа

рычажных прессов (штамповый лабораторный метод) или стабилометры.

При определении состояния земляного полотна под проезжей частью

дороги особое внимание уделяют участкам с пучинообразованиями.

Наиболее пучиноопасными являются участки насыпей и выемок в пылеватых

грунтах. Кроме этого, образование пучин наиболее часто отмечается в

местах:

а) по гидрологическим и гидрогеологическим признакам:

равнинные участки с поверхностным застоем воды в придорожной полосе;

то же, с торфорастительной прослойкой в основании насыпи;

с высоко расположенным горизонтом грунтовых вод;

б) по топографическим, грунтовым, конструктивным и технологическим

признакам:

выпуклые и вогнутые переломы продольного профиля;

затяжные уклоны автомобильных дорог;

места пересечения микрологов, узких складок местности;

места примыкания съездов или других нарушений режима потока

поверхностной воды по кюветам или боковым канавам;

места водосборов, малых искусственных сооружений;

места выхода грунтовых вод и наледных вод;

места с дефектами при строительстве: перебор в скальной выемке,

неправильное взаиморасположение грунтов в насыпи и т.д.;

места пересечения автомобильных дорог с подземными инженерными

коммуникациями; места натечных промышленно-хозяйственных вод и

стоков.

Практика показывает, что первые три разновидности характерны для

участков пучин большой протяженности, остальные - для локальных пучин.

Выявление и предварительное обследование пучинистых участков

проводят визуальным осмотром дороги в зимне-весенний период, в том

числе после того как покрытие очистилось от снега. Работы проводят для

определения характера поражения участков дороги пучинами, степени их

развития. Оценивают возможные причины образования пучин (состояние

водоотвода, наличие общей трещиноватости покрытия проезжей части,

состояние обочин, рельеф местности и т.д.), снижение прочности дорожной

конструкции, необходимость введения неотложных мероприятий (закрытие

дороги, ограничение движения и т.д.) для исключения интенсивного

разрушения дорожной конструкции. По результатам анализа данных

предварительного обследования назначают мероприятия по борьбе с

пучинами.

Детальное обследование участков с пучинами проводят в случае, если на

стадии предварительного обследования не удается установить причины

образования пучин и выбрать мероприятия для их ликвидации. Детальное

обследование включает нивелирование и полевые инженерно-геологические

работы. Нивелировочные работы проводят с целью определения величины

поднятия дорожной одежды при относительно равномерном пучении и при

отсутствии явных визуальных примет пучинообразования. Существование

относительно равномерного пучения может быть выявлено на данном

участке или вблизи него по наличию деформаций пучения в виде перепадов.

Для выяснения вопроса о необходимости проведения противопучинных

мероприятий полученную при нивелировочных работах величину пучения

сравнивают с допустимой.

Полевые инженерно-геологические работы состоят в бурении скважин с

отбором проб материала дренирующего слоя и грунта насыпи для

определения физических свойств, определения уровня грунтовых вод, оценки

границы глубины промерзания, развития прослоек льда как непосредственно

в местах пучинообразований, так и на соседних участках, где нет пучин.

Отбор проб грунта производят не реже чем через 0,5 м. Скважины бурят на

глубину до 2,5 м.

В условиях необходимости уширения грунтовые и гидрологические

обследования земляного полотна и его основания выполняют на основе

данных проходки скважин.

Скважины бурят со стороны уширения (или с двух сторон при

двустороннем уширении) до уровня грунтовых вод, но не меньше чем на 0,5

м ниже глубины промерзания. При отсутствии грунтовых вод глубина

бурения ниже подошвы насыпи должна составить:

для глин, суглинков тяжёлых и тяжёлых пылеватых - глубина промерзания

плюс 2,5 м;

для суглинков лёгких, лёгких пылеватых, супесей тяжёлых пылеватых и

пылеватых - глубина промерзания плюс 2,0 м;

для супесей лёгких, лёгких крупных и песков пылеватых - глубина

промерзания плюс 1,5 м.

Скважины на слабом основании бурят до прочных (коренных) грунтов, но

не менее чем на 0,5 м ниже глубины промерзания. Скважины под трубы

бурят до прочных грунтов, но не менее 5 м.

Из каждой скважины для каждой разновидности грунта отбирают пробы

для определения физических характеристик и сопротивляемости грунта

сдвигу.

Инструментальные обследования и оценка устойчивости производятся для

откосов, имеющих нарушения, выявленные в процессе визуального осмотра

и по своим размерам и характеру не подлежащих исправлению при текущем

ремонте. Оценка производится по каждому виду нарушения в зависимости от

его характера: нарушение местной устойчивости или нарушение общей

устойчивости. При этом инструментальному обследованию подлежат на

неукреплённых откосах места со значительным разрушением поверхности в

виде сплывов больших масс грунта, глубоких размывов, обрушений и т.п.; на

укрепленных откосах - места со значительными разрушениями поверхности

укрепления трещиноватостью, связанной со сползанием слоев укрепления

или их температурной деформацией, вспучиванием слоев укрепления и т.п.

Необходимые для оценки физические свойства грунтов определяют согласно

действующим стандартам в лабораторных условиях. Пробы грунта

отбираются непосредственно с мест нарушений по известным правилам.

Прочностные характеристики - угол внутреннего трения

и сцепление С

оцениваются в полевых условиях. При невозможности определения этих

характеристик непосредственно на дороге их значения устанавливают в

лаборатории при влажности грунта, соответствующей периоду образования

деформаций или разрушений.

Уровень грунтовых вод определяют бурением скважин, уклон обочин и

угол заложения откосов, высоту насыпи (выемки), продольный и поперечный

уклон резервов, боковых канав - нивелированием обочин, откосов, резервов и

боковых канав в местах, отмеченных разрушений и деформаций земляного

полотна и на прилегающих участках. Номенклатура необходимых

определений приведена в табл. 10.9.

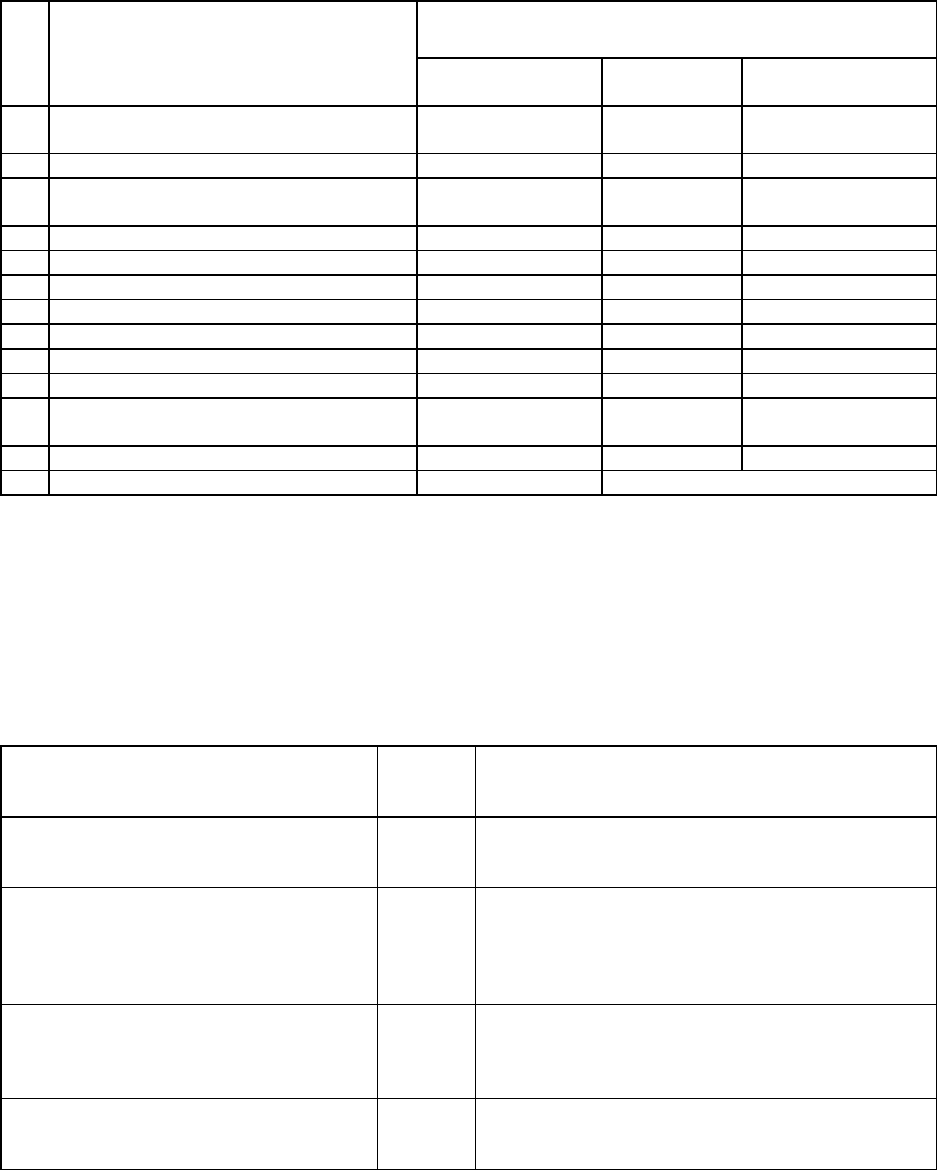

Таблица 10.9

№

п/п

Показатель

Откосы насыпей и выемок при деформации

оползни, сплывы,

оплывины

суффозия,

размывы

потеря общей

устойчивости

1 Угол внутреннего трения грунта в

основании насыпи (выемки)

- - +

2 Угол внутреннего трения грунта на откосе + - +

3 Сцепление грунта в основании насыпи

(выемки)

- - +

4 Сцепление грунта на откосе + - +

5 Уровень грунтовых вод - + +

6 Угол заложения откоса + + +

7 Состояние укрепления откоса + + -

8 Высота насыпи + + +

9 Уклон обочин - + -

10 Ширина укрепления обочин - + -

11 Продольный уклон резерва, полосы

отвода

- - +

12 Поперечный уклон резерва, полосы отвода - - +

13 Физические свойства грунтов + + +

Оценка местной устойчивости откосов заключается в сравнении их коэффициентов

запаса, полученных расчётным путём на основе опытных данных, с требуемыми

значениями. Она производится отдельно по каждому из отмечаемых видов её нарушения.

Общая устойчивость откосов оценивается по табл. 10.10 в зависимости от местных

грунтовых условий.

Таблица 10.10

Метод расчёта

Откос

насыпи,

выемки

Условия применения

Метод круглоцилиндрических

поверхностей вращения

Насыпь,

выемка

Однородный безводный или обводнённый откос при

заведомо прочном основании. Поверхность

скольжения близка к цилиндрической

Метод плоских поверхностей скольжения

(метод Маслова-Берера, метод

Шахунянца)

Выемка Слоистый безводный или обводнённый откос с

горизонтальными слоями или с падением слоев в

сторону выемки при заведомо прочном основании.

Поверхность скольжения определяется слоистым

строением откоса

Комплексный расчёт по методу

круглоцилиндрических поверхностей

скольжения и методу плоских

поверхностей скольжения

Насыпь Слоистый безводный или обводнённый откос при

заведомо прочном основании, но в случае, когда

трудно установить форму поверхности скольжения

(форму нарушения)

Комплексный расчёт по методу

круглоцилиндрических поверхностей

скольжения, методу плоских

Выемка Слоистый безводный или обводнённый откос при

заведомо прочном основании, но в случае, когда

трудно установить форму нарушения