Скворцов В.Ф. Основы размерного анализа технологических процессов изготовления деталей

Подождите немного. Документ загружается.

на наладку и подналадку станка, снижается квалификация рабочих и т.д.).

Однако необходимо иметь ввиду, что с увеличением допусков растут

средние значения припусков на обработку и, как следствие, увеличиваются

размеры исходной заготовки и ее стоимость. Поэтому к использованию

расширенных допусков на технологические размеры следует подходить с

должной осторожностью, учитывая все затраты на изготовление детали.

3.2. Определение минимальных припусков на обработку

Припуски принято делить на общие и промежуточные. Общий при-

пуск необходим для выполнения всех технологических переходов обра-

ботки данной поверхности, промежуточный – для выполнения отдельного

перехода. Ниже под термином «припуск» будем понимать промежуточный

припуск.

Принято различать минимальное, максимальное, среднее и номи-

нальное значения припуска на обработку. Однако первичным, определяю-

щим остальные категории припуска, является его минимальное значение.

Минимальный припуск должен быть таким, чтобы его удаление бы-

ло достаточно для обеспечения требуемой точности и качества поверхно-

стного слоя обработанной поверхности заготовки.

Минимальные припуски на обработку в основном определяют-

mini

z

ся двумя методами: нормативным и расчетно-аналитическим.

При нормативном методе значения находят непосредственно

mini

z

по таблицам, которые составлены путем обобщения и систематизации

производственных данных. Этот метод благодаря своей простоте нашел

широкое распространение в машиностроении. Основной недостаток нор-

мативного метода – неполный учет особенностей выполнения конкретной

операции (перехода). Значения припусков, определенные нормативным

методом, обычно оказываются завышенными.

41

При расчетно-аналитическом методе находят путем суммиро-

mini

z

вания отдельных составляющих, что позволяет наиболее полно учесть

конкретные условия обработки. При этом выделяют следующие факторы,

определяющие значения минимального припуска.

1. Шероховатость поверхности

1−i

Rz

, полученная на предшест-

вующем переходе (операции) обработки данной поверхности.

При выполнении первой операции должна быть удалена шерохова-

тость поверхности исходной заготовки. При выполнении второй операции

нужно снять шероховатость поверхности, полученную на первой операции

и т.д.

2. Толщина дефектного поверхностного слоя

1−i

h

, сформированно-

го на предшествующем переходе (операции) обработки данной поверхно-

сти.

Так, у стальных заготовок, полученных горячей обработкой давлени-

ем (прокатка, штамповка, ковка), поверхностный слой оказывается обезуг-

лероженным. Обезуглероженный слой возникает и при нагреве стальных

заготовок под закалку. Очевидно, что этот слой должен быть удален при

последующей механической обработке. На отливках из серого чугуна

формируется так называемая перлитная корка, имеющая высокую твер-

дость и следы формовочного песка. Удовлетворительная обработка таких

заготовок резанием лезвийными инструментами возможна только в том

случае, если вершина их режущей части будет расположена за пределами

перлитной корки. При обработке заготовок резанием, особенно при срав-

нительно грубых режимах, создается сильно деформированный поверхно-

стный слой с микроскопическими трещинами, который также подлежит

удалению при последующей чистовой обработке.

3. Погрешность формы обрабатываемой поверхности, полученная

на предшествующем переходе (операции) ее обработки

1

ф

i-

ρ

, если эта по-

грешность не входит в допуск на соответствующий размер.

42

43

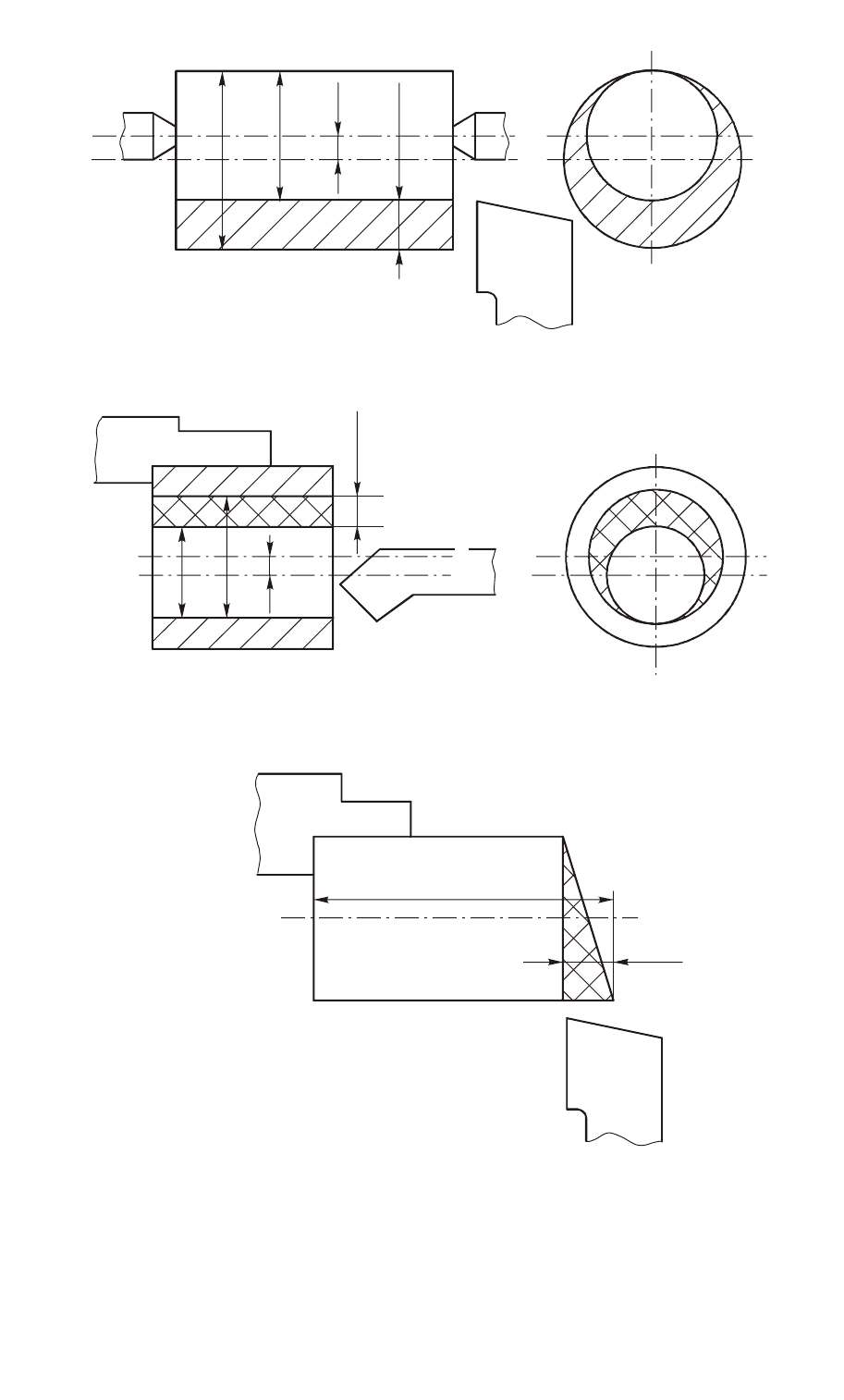

Например, если заготовка вала имеет изогнутость (рис.3.5, а), то при

измерении диаметра в любом сечении штангенциркулем, микрометром и

т.п. она обнаружена не будет. Таким образом, указанная погрешность

формы не войдет в допуск на диаметр заготовки и поэтому должна

1

ф

i-

ρ

быть компенсирована частью минимального припуска на обработку. Как

следует из рис.3.5,а, для получения при обточке заготовки диаметром

i

Д

ее диаметр перед этим , по крайней мере, должен составлять

1

Д

−i

1

ф1

2ДД

i-

ii

ρ

+

=

−

.

Д

i

-1

ρ

ф

i

-1

2ρ

ф

i

-1

a)

A

i

-1

ρ

ф

i

-1

б)

Рис.3.5. Схемы обработки заготовок, иллюстрирующие влияние погрешности формы

обрабатываемой поверхности на величину минимального припуска

44

Другими словами, для компенсации рассматриваемой погрешности

формы обрабатываемой поверхности в величину минимального припуска

следует включить составляющую

1

ф

2

i-

ρ

.

На рис.3.5, б показана схема подрезки торца заготовки на токарном

станке. Контроль размера осуществляется предельными калибрами-

1−i

A

скобами. Очевидно, что при таком способе контроля отклонение от пло-

скостности не войдет в допуск на размер и должно быть компен-

1

ф

i-

ρ

1−i

A

сировано частью минимального припуска на обработку торца заготовки,

которая составит .

1

ф

i-

ρ

4. Погрешность расположения обрабатываемой поверхности от-

носительно технологических баз

1

р

i-

ρ

, возникшая на предшествующем пе-

реходе (операции) ее обработки.

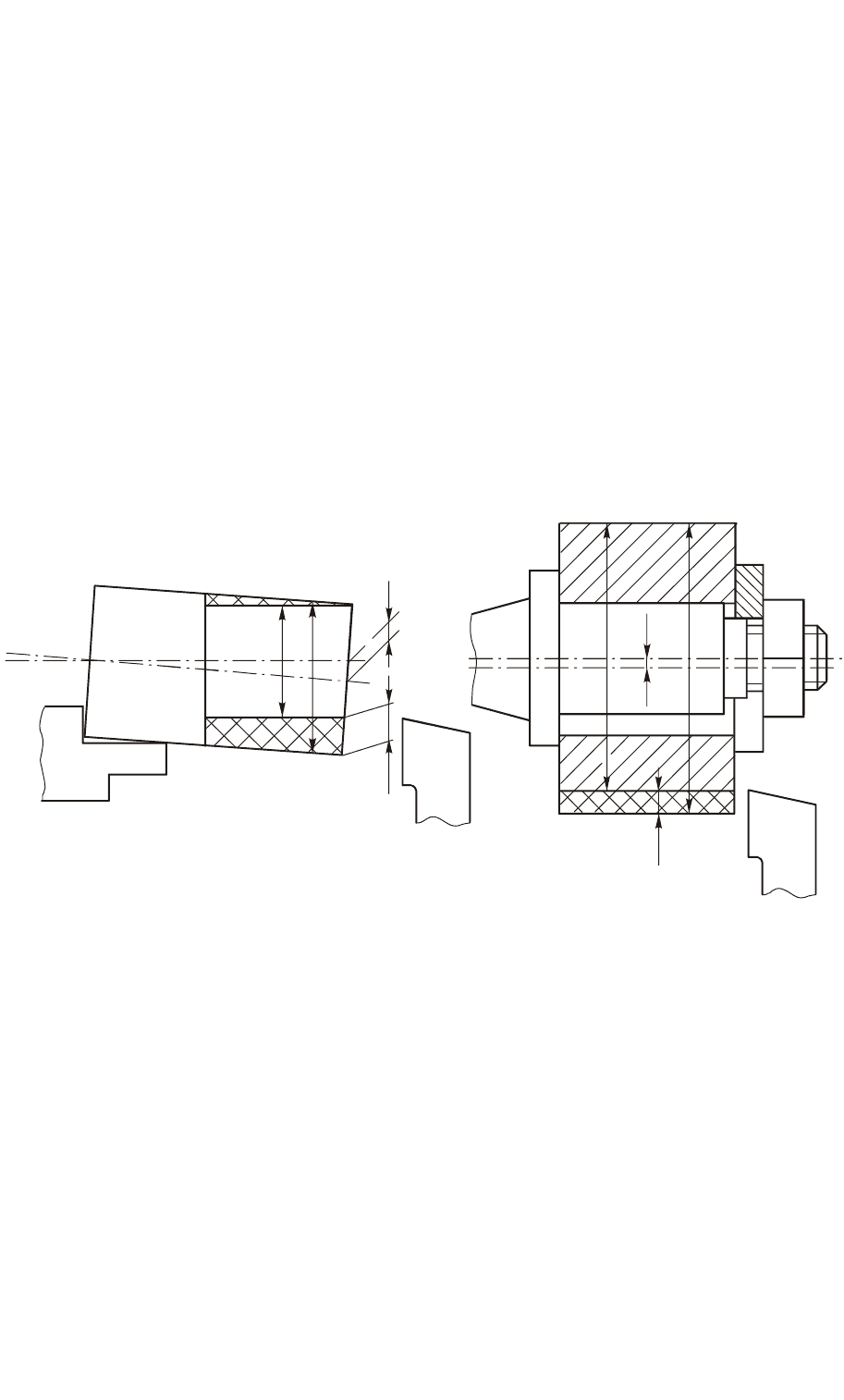

На рис.3.6, а дана схема обточки вала, установленного в центрах.

При сверлении центровых отверстий неизбежно возникает смещение их

оси I-I относительно оси II-II вала

1

р

i-

ρ

. Как видно из рис.3.6,а, для полу-

чения при обточке вала диаметром его диаметр перед этим пере-

i

Д

1

Д

−i

ходом должен быть

1

р1

2ДД

i-

ii

ρ

+

=

−

,

т.е. погрешность расположения обрабатываемой поверхности относитель-

но технологической базы должна компенсироваться частью минимального

припуска на обточку, которая составляет

1

р

2

i-

ρ

.

На рис.3.6, б приведена схема расточки отверстия во втулке, уста-

новленной в трехкулачковом патроне. Ось отверстия (до расточки) I-I

смещена относительно оси наружной поверхности втулки II-II на величину

1

р

i-

ρ

i

Д

. Очевидно, что для получения при расточке отверстия диаметром

его диаметр перед расточкой должен, по крайней мере, составлять

1

Д

−i

1

р1

2ДД

i-

ii

ρ

−

=

−

.

Д

i

Д

i

-1

ρ

р

i

-1

2ρ

р

i

-1

I

II

I

II

I

II

Д

i

Д

i

-1

2ρ

р

i

-1

ρ

р

i

-1

I

II

a)

б)

ρ

р

i

-1

A

i

-1

в)

Рис.3.6. Схемы обработки заготовок, иллюстрирующие влияние погрешности располо-

жения обрабатываемой поверхности относительно технологических баз на величину

минимального припуска

45

46

Таким образом, погрешность расположения обрабатываемого отвер-

стия относительно наружной поверхности втулки (технологической базы)

должна компенсироваться составляющей минимального припуска на обра-

ботку, равной

1

р

2

i-

ρ

.

На рис.3.6, в представлена схема подрезки торца заготовки, который

неперпендикулярен ее оси, используемой в качестве технологической ба-

зы. Измерение размера заготовки осуществляется штангенциркулем.

1−i

A

Поэтому погрешность расположения торца относительно оси заготовки

1

р

i-

ρ

не войдет в допуск на размер и должна быть включена в мини-

1−i

A

мальный припуск на подрезку этого торца.

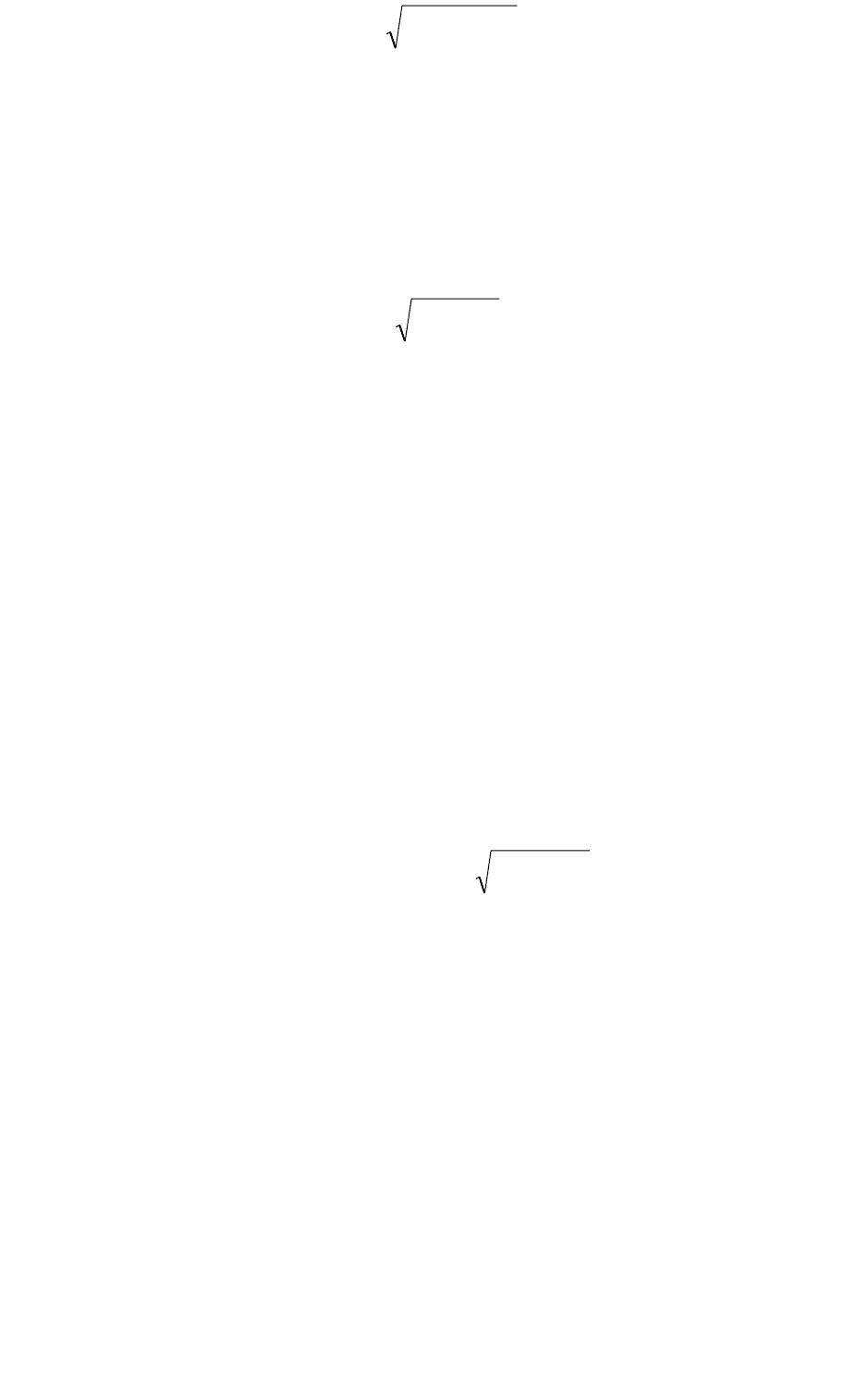

II

I

I

II

Д

i

Д

i

-1

2ε

у

i

ε

у

i

а) б)

ε

у

i

Д

i

-1

2ε

у

i

Д

i

Рис.3.7. Схемы обработки заготовок, иллюстрирующие влияние погрешностей

их установки на величину минимального припуска

5. Погрешность установки заготовки на выполняемом переходе

(операции)

i

у

ε

.

На рис.3.7, а показана схема обточки заготовки, установленной в

трехкулачковом патроне. На операции возникает погрешность установки

47

(закрепления) заготовки в радиальном направлении

i

у

ε

. Как следует из

схемы, для получения при обточке заготовки диаметром ее диаметр пе-

i

Д

ред этим должен составлять

1

Д

−i

i

ii у1

2ДД

ε

+

=

−

.

Таким образом, погрешность установки заготовки должна компенсиро-

ваться составляющей минимального припуска на обточку, равной

i

у

2

ε

.

На рис.3.7, б дана схема обточки втулки, установленной на жесткой

цилиндрической оправке. На операции имеет место погрешность установ-

ки (базирования) втулки в радиальном направлении

i

у

ε

. Из рис.3.7, б вид-

но, что для получения при обточке наружной поверхности втулки диамет-

ром диаметр этой поверхности до обточки , по крайней мере, дол-

i

Д

1

Д

−i

жен быть

i

ii у1

2ДД

ε

+

=

−

,

т.е. погрешность установки должна быть компенсирована составляющей

i

у

2ε

минимального припуска на обточку.

При расчете минимального припуска на обработку плоскости по-

грешность установки не следует включать в его величину, так как эта по-

грешность, как было показано в предыдущем разделе, входит в допуск на

соответствующий технологический размер.

Погрешности и

1

ф

i-

ρ

1

р

i-

ρ

являются векторными величинами. Их

сумму принято называть пространственным отклонением обрабаты-

1−

ρ

i

ваемой поверхности.

Для поверхностей вращения направление векторов и неиз-

1

ф

i-

ρ

1

р

i-

ρ

вестно. Наиболее вероятным является расположение этих векторов под

прямым углом друг к другу, поэтому их суммируют по правилу квадратно-

го корня, т.е.

2

р

2

ф1

11 i-i-

i

ρ+ρ=ρ

−

. (3.1)

Для плоскостей эти векторы коллинеарны. Поэтому

. (3.2)

11

рф

1

i-i-

i

ρ+ρ=ρ

−

Погрешность установки на выполняемом переходе (для поверх-

i

у

ε

ностей вращения) обычно рассчитывается по формуле

2

з

2

бу

iii

ε+ε=ε

, (3.3)

где , - соответственно погрешности базирования и закрепления на

i

б

ε

i

з

ε

этом переходе. Причем следует иметь ввиду, что в погрешность закрепле-

ния, как правило, входит и погрешность приспособления, которую трудно

выделить как самостоятельную величину.

Пространственные отклонения обрабатываемой поверхности

1−

ρ

i

и

погрешности установки также являются векторными величинами и их

i

у

ε

также суммируют по правилу квадратного корня.

На основе вышеизложенного формулы для определения минималь-

ного припуска на обработку могут быть записаны в следующем виде:

− припуск на диаметр при обработке поверхностей вращения

(

)

2

у

2

111min

2

i

iiii

hRzz ε+ρ++=

−−−

; (3.4)

− припуск на обработку плоскости

111min −−−

ρ

+

+

=

iiii

hRzz

. (3.5)

В частных случаях формулы (3.4) и (3.5) упрощаются.

Так, при обточке цилиндрической поверхности заготовки, установ-

ленной в центрах, погрешность установки может быть принята равной ну-

лю. Припуск на диаметр в этом случае определится по формуле

)(2

111min −−−

ρ

+

+

=

iiii

hRzz

.

48

При развертывании отверстий плавающей разверткой последняя са-

моустанавливается по отверстию. Вследствие этого пространственное от-

клонение обрабатываемого отверстия

1−

ρ

i

и погрешность установки заго-

товки не следует включать в состав минимального припуска. Его зна-

i

у

ε

чение (припуск на диаметр) составит

)(2

11min −−

+

=

iii

hRzz

.

Припуск на полирование плоскости, которое выполняют эластичным

абразивным инструментом и используют только для обеспечения малой

шероховатости,

1min −

=

ii

Rzz

.

Почти все составляющие минимального припуска на обработку на-

ходят с помощью нормативно-справочных материалов [2, 5]; погрешность

базирования определяется расчетом [2, 6].

Данные по шероховатости и толщине дефектного слоя поверхностей

заготовок, полученных различными методами [5], приведены в Приложе-

нии 2. Данные по погрешностям формы и расположения поверхностей за-

готовок при механической обработке [5] даны в Приложении 3. Значения

погрешностей закрепления заготовок [2] приведены в Приложении 4. Дан-

ные по сортаменту сортового проката и его точности представлены в При-

ложении 5. Обширный нормативно-справочный материал, необходимый

для расчета минимальных припусков на обработку, содержится в книге [6].

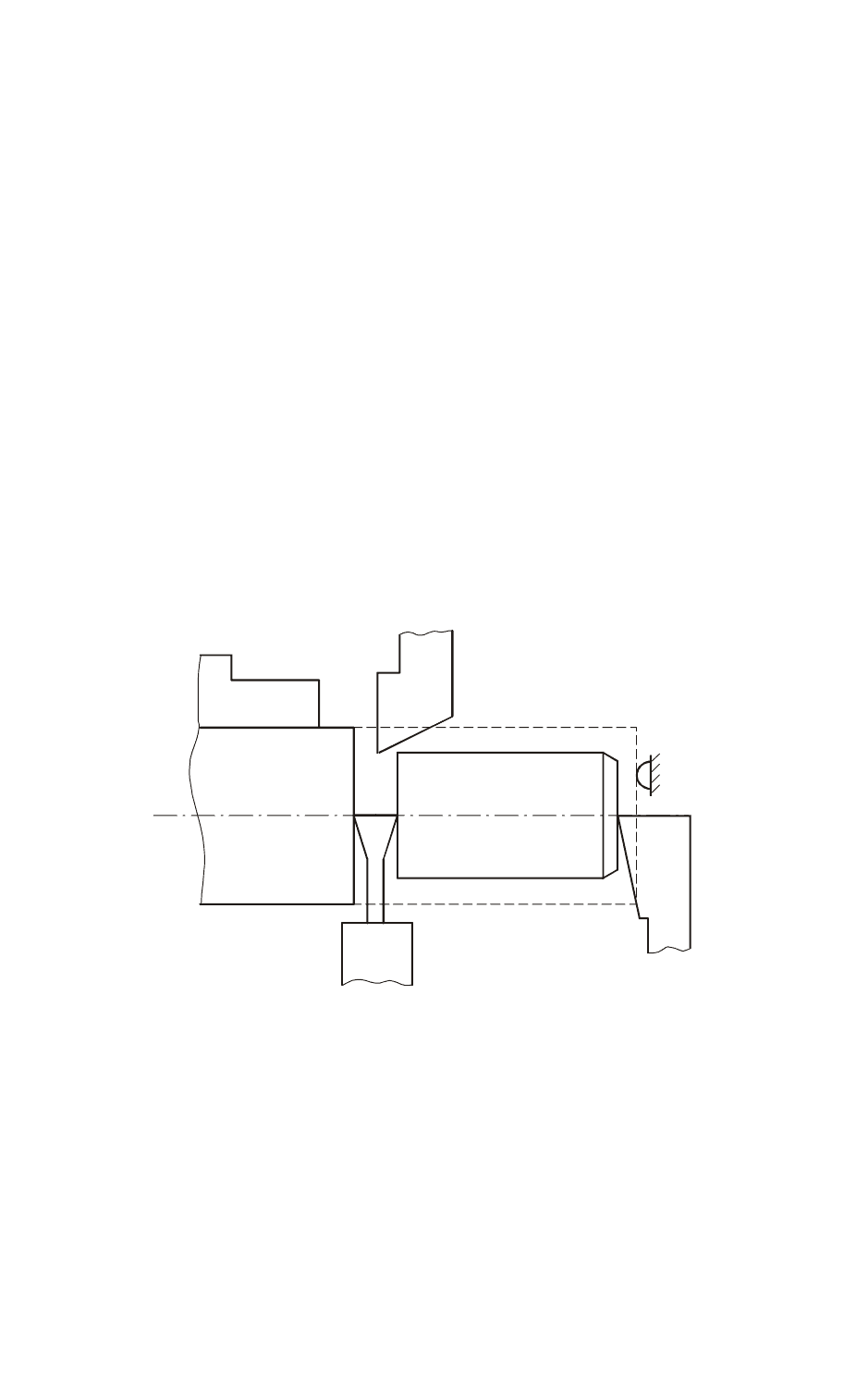

Рассмотрим пример расчета минимальных припусков на обработку.

Предположим, что выполняется токарно-револьверная операция обработки

ролика (рис.3.8). В качестве исходной заготовки используется круглый

прокат повышенной точности. Заготовка устанавливается в трехкулачко-

вом самоцентрирующем патроне.

Сначала, используя формулу (3.4), найдем минимальный припуск на

обточку ролика.

49

50

Согласно Приложению 2 шероховатость поверхности и толщина де-

фектного слоя проката составляют (в среднем) =75 мкм и

1−i

Rz

1−i

h

=115 мкм.

Пространственное отклонение обрабатываемой поверхности опреде-

лится по формуле (3.1). В данном случае (рис.3.8) сама обрабатываемая

поверхность является технологической базой. Поэтому погрешность

1

р

i-

ρ

=0. Следовательно, =

1−

ρ

i

1

ф

i-

ρ

. Погрешность формы представляет

1

ф

i-

ρ

собой изогнутость заготовки. Для ее определения воспользуемся табл.9

Приложения 5, в которой указана кривизна проката

к

Δ

(мкм/мм). Изогну-

тость для данной схемы установки заготовки составит

l

i-

⋅

Δ

=

ρ

кф

1

,

где

l

- вылет заготовки из патрона.

Рис. 3.8. Схема токарно-револьверной операции обработки ролика

(номинальный диаметр – 20 мм, длина – 30 мм)

Для проката повышенной точности

к

Δ

=0,2 мкм/мм. Вылет заготовки

из патрона

≈

l

40 мм. Таким образом, получим

8402,0

кф1

1

=

⋅

=

⋅

Δ

=

ρ=ρ

−

l

i-

i

(мкм)