Siebertz K., Bebber D., Hochkirchen T. Statistische Versuchsplanung: Design of Experiments (DoE)

Подождите немного. Документ загружается.

256 10 Sensitivitätsanalyse

ω

j

sind unterschiedliche und geschickt ausgewählte Frequenzen, die den Faktoren

1,···,n

f

zugeordnet sind. G

j

sind vorgegebene Transformationsfunktionen, auf die

später genauer eingegangen wird. Wenn nun s variiert wird, ändern sich alle Fak-

toren x

1

···x

n

f

gleichzeitig entlang einer Kurve durch den Faktorraum. Jeder Fak-

tor oszilliert dabei periodisch entsprechend seiner zugeordneten Frequenz ω

j

. Die

zu analysierende Ausgangsvariable y zeigt dabei je nach der Abhängigkeit von den

verschiedenen Faktoren unterschiedlich starke periodische Oszillationen bei den ge-

wählten Frequenzen ω

j

. Bei einer starken Abhängigkeit zwischen dem Faktor x

j

und y würde somit eine Frequenzanalyse der Ausgangsvariable y eine stärkere Am-

plitude bei der Frequenz ω

j

und deren harmonischen Schwingungen aufweisen als

bei Frequenzen unwichtiger Faktoren. Die Analyse der Frequenzen und deren har-

monischen Schwingungen kann dadurch als Maß für die Sensitivität zwischen den

Faktoren und y verwendet werden.

Ein genaue Berechnung der Sensitivität ist nur dann möglich, wenn die verwen-

dete Kurve, mit der der Faktorraum durchlaufen wird, nahe an jedem möglichen

Punkt des Faktorraums entlang läuft. Dieses kann nur dann erreicht werden, wenn

für jede gewählte Frequenz ω

j

gilt, dass sie nicht durch eine Linearkombination

(mit ganzen Zahlen) der anderen verwendeten Frequenzen dargestellt werden kann.

Ist dieses der Fall kann die Analyse der Ausgangsvariable y durch eine Auswertung

entlang der vorgegebenen Kurve durchgeführt werden. Es gilt beispielsweise für

den globalen Mittelwert von y:

¯y

r

= lim

t→∞

1

2t

Z

t

−t

y

r

x

1

(s),···x

n

f

(s)

ds = lim

t→∞

1

2t

Z

t

−t

y

r

(s)ds (10.37)

Cukier et al. [26] zeigt, dass bei Verwendung von positiven ω

j

eine Betrachtung der

Funktion y (s) zwischen −π und π ausreicht. Daraus folgt für die Berechnung von

¯y und

¯

D:

¯y

r

=

1

2π

Z

π

−π

y

r

(s)ds (10.38)

¯

D =

1

2π

Z

π

−π

y

2

(s)ds −

1

2π

Z

π

−π

y(s)ds

2

(10.39)

Die Funktion y (s) wird im folgenden Schritt als Fourier Reihe dargestellt:

y(s) =

∑

k

[A

k

cos(ks) + B

k

sin(ks)] k ∈ Z =

{

−∞,···,−1,0,1, +∞

}

(10.40)

mit A

k

=

1

2π

R

π

−π

y(s)cos (ks)ds

und B

k

=

1

2π

R

π

−π

y(s)sin (ks)ds

(10.41)

Das Spektrum der Fourier Reihe ist folgendermaßen definiert: Λ

k

= A

2

k

+ B

2

k

Da y (s) eine reelle Funktion ist gilt weiterhin A

k

= A

−k

,B

k

= B

−k

und Λ

k

= Λ

−k

.

Die gesuchten Werte für

ˆ

D und

ˆ

D

j

werden im Anschluss durch die Analyse des

Frequenzspektrums über den gesamten Frequenzbereichs

ˆ

D

beziehungsweise nur

10.3 Sensitivitätsanalyse bei nichtlinearen Modellen 257

an der Frequenz ω

j

und den harmonischen Frequenzen kω

j

(k = 1,2,3,. ..)

ˆ

D

j

bestimmt.

ˆ

D =

∑

k∈Z

−0

Λ

k

= 2

+∞

∑

k=1

Λ

k

mit Z

−0

= Z −

{

0

}

(10.42)

ˆ

D

j

=

∑

k∈Z

−0

Λ

kω

j

= 2

+∞

∑

k=1

Λ

kω

j

(10.43)

Die Sensitivität ist entsprechend der Sobol Kennzahlen (Kapitel 10.3.2) definiert

und entspricht der Sensitivität erster Ordnung nach Sobol, welche den Haupteffekt

von Faktor x

j

auf die Ausgangsvariable y beschreibt [172, 160]:

ˆ

S

FAST

j

=

ˆ

D

j

ˆ

D

(10.44)

eFAST

Zur Ermittlung des totalen Sensitivätsindex erweitert SALTELLI FAST zum erwei-

terten (extended) FAST (eFAST) [160]. Betrachtet werden dazu alle Frequenzen,

die nicht zu den Frequenzen ω

j

und den dazugehörigen harmonischen Frequenzen

kω

j

gehören. Diese Frequenzen enthalten alle Abhängigkeiten, die nicht den Haupt-

effekten der Faktoren x

1

···x

n

f

zugeordnet werden können. Folglich müssen diese

Frequenzen Abhängigkeiten der Ausgangsvariable y mit Interaktionen der Faktoren

enthalten (D −

∑

D

j

).

Zur Abschätzung des gesamten Effekts eines einzelnen Faktors x

j

wird ω

j

ei-

ne deutlich höhere Frequenz zugewiesen als allen anderen Faktoren [160]. Bei

der Analyse der harmonischen Frequenzen kω

j

zeigt sich, dass bei steigendem

k = 1,2,3,4, ... die Amplitude schnell gegen Null strebt. Für die Abschätzung des

Effekts eines Faktors sind somit nur die ersten harmonischen Frequenzen zu be-

rücksichtigen. Da die Frequenz ω

j

deutlich größer als die Frequenzen ω

−j

gewählt

wurde, kann der Effekt von allen Faktoren ohne x

j

durch Betrachtung der Frequen-

zen bis ω

j

/2 abgeschätzt werden. Es wird dabei ω

j

/2 gewählt um Interferenzen mit

dem Faktor x

j

, also der Frequenz ω

j

, auszuschließen. Allgemein wird der Effekt

aller Faktoren jeder Ordnung ohne x

j

wie folgt abgeschätzt [160, 149]:

ˆ

D

−j

= 2

ω

j

/2

∑

k=1

Λ

k

(10.45)

Der totale Sensitivitätsindex wird damit berechnet durch:

c

S

T

j

FAST

= 1 −

ˆ

D

−j

ˆ

D

(10.46)

Transformationsfunktion

Die Wahl der Transformationsfunktionen G

j

und der Frequenzen ω

j

kommt eine

hohe Bedeutung bei der Bestimmung der Sensitivitätswerte zu. In der Literatur wer-

den unterschiedliche Funktionen für G

j

vorgeschlagen [26, 27, 91, 160]. SALTELLI

258 10 Sensitivitätsanalyse

schlägt die folgende relativ einfache Funktion vor, die im Bereich [−π,π] definiert

ist und den Bereich [0,1] oszillierend durchläuft.

x

j

=

1

2

+

asin(sin[ω

j

s])

π

(10.47)

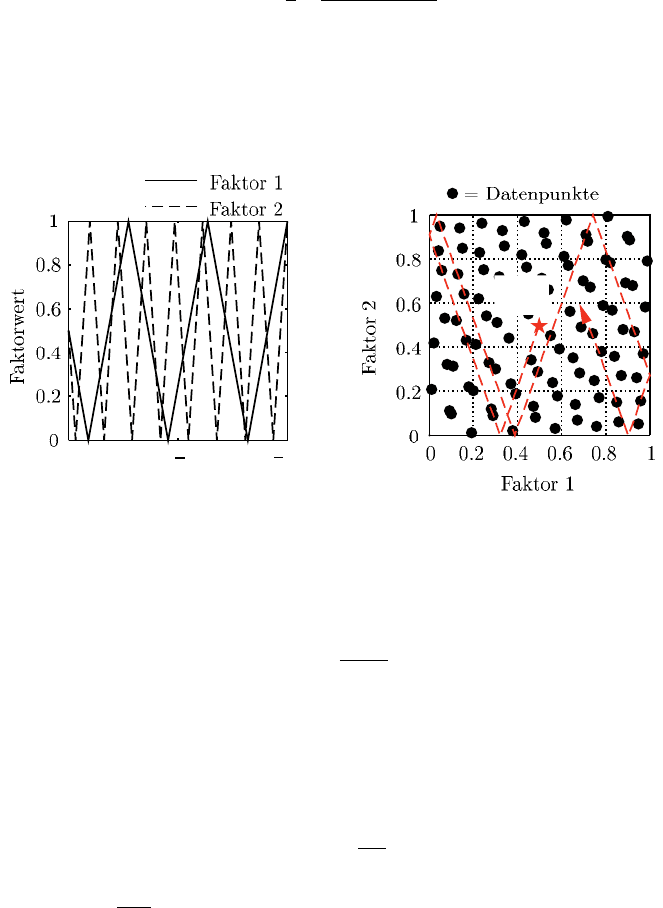

Werden beispielsweise zwei Frequenzen

{

ω

1

,ω

2

}

=

{

11,31

}

gewählt, wird der

zwei-dimensionale Raum, wie in den Abbildungen 10.2a und 10.2b dargestellt,

durchlaufen. Entlang der Kurve werden beliebig viele Datenpunkte zur Analyse der

Sensitivität gewählt (10.2b).

Abb. 10.2a Transformation, ω

1,2

= (11,31) Abb. 10.2b Faktorraum

Wahl der Frequenzen

Zur Auswahl der Frequenzen und zur Bestimmung von S

T

j

FAST

werden folgende

Regeln verwendet [160].

ω

j

= b

n

r

−1

2M

c (10.48)

Die Gaußklammer b·c bezeichnet dabei die größte ganze Zahl, die kleiner oder

gleich der Zahl in der Gaußklammer ist. M ist eine ganze Zahl größer Null und gibt

die Anzahl der berücksichtigten harmonischen Schwingungen an. Typische Werte

für M liegen bei M ≥4. Die Frequenzen der übrigen Faktoren werden mit folgender

Berechnungsvorschrift bestimmt.

ω

max

=

j

ω

j

2M

k

(10.49)

ω

−j

(j

1 +

ω

max

n

f

−1

(k −1)

k

wenn ω

max

≥ n

f

−1

(k mod ω

max

) + 1 wenn ω

max

< n

f

−1

mit k = 1 ···

n

f

−1

(10.50)

−π

−

3

4

π

−

1

2

π · · ·

s = −π · · · π

s = 0

Start

10.3 Sensitivitätsanalyse bei nichtlinearen Modellen 259

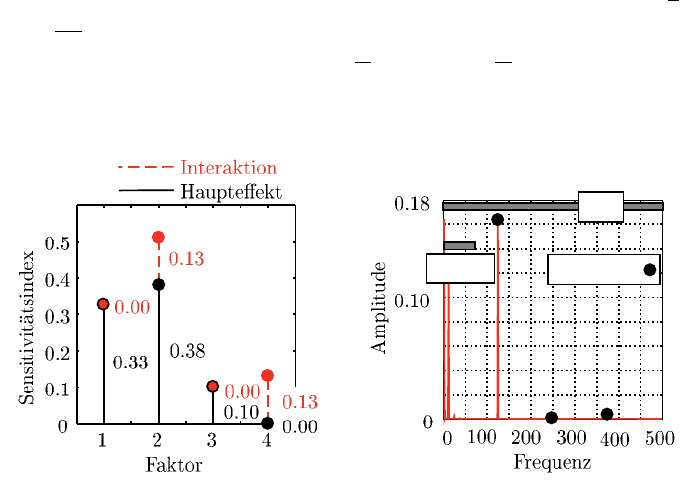

Als Beispiel wird die folgende Funktion betrachtet:

y = x

1

+ x

2

+ x

2

3

+ x

2

x

4

mit x

j

∈ [−1···1] (10.51)

x

1

und x

3

weisen nur Haupteffekte und x

4

lediglich Interaktionen auf. Zur Unter-

suchung der Sensitivität wird n

r

= 1000 und M = 4 gewählt, wodurch sich eine

Frequenz von ω

j

= 124 für den zu untersuchenden Faktor x

j

ergibt. Für die übrigen

Frequenzen werden folgende Frequenzen ermittelt: ω

−j

=

{

1,6,11

}

. Die Sensitivi-

tätsanalyse mittels eFAST ergibt die in Abbildung 10.3a dargestellten Ergebnisse.

x

1

und x

2

haben danach den größten Einfluss auf die Varianz von y. Durch die Be-

grenzung der Faktoren auf den Bereich −1 ≤ x

j

≤ 1 ist der Einfluss von x

3

durch

seinen geradzahligen Exponenten bereits deutlich kleiner. Abbildung 10.3b zeigt

die FFT (Fast Fourier Transformation) der Sensitivitätsanalyse des Faktors x

2

.

ˆ

D

2

und

ˆ

D

−2

2

berechnen sich dabei durch die Summe aller Amplituden beziehungsweise

durch die Summe der Frequenzen bis ω =

ω

j

2

. Der Wert von

ˆ

D

2

2

wird hingegen durch

die Summe der Amplituden bei ω

2

= 124 und der drei harmoinschen Frequenzen

(M = 4) bestimmt.

Abb. 10.3a Sensitivitätsanalyse Abb. 10.3b FFT zur SA des Faktors 2

Zur Berechnung aller totalen Sensitivätswerte inklusive der Haupt- und Interak-

tionskennwerte werden mit eFAST lediglich n = n

r

n

f

Berechnungen des Modells

benötigt. Werden nur die Effekte erster Ordnung untersucht, reduziert sich der Auf-

wand auf n

r

Berechnungen. eFAST wird diese für den Praxiseinsatz empfohlen,

weil sie eine einfache, schnelle und aussagekräftige Analyse ist.

ˆ

D/2

ˆ

D

2

/2 =

P

ˆ

D

−2

/2

260 10 Sensitivitätsanalyse

10.4 Zusammenfassung

Die Sensitivitätsanalyse bietet bei vielen Analysen hilfreiche Informationen zum

Verständnis und zur Weiterentwicklung von Simulationsmodellen und technischen

Systemen. Dabei werden allgemein die drei Bereiche Faktor Screening, lokale- und

globale Sensitivitätsanalyse unterschieden. In allen Bereichen wird nach Zusam-

menhängen zwischen der Varianz von Eingangsfaktoren und Ausgangsvariablen

gesucht, die als Basis für weitere Entscheidungen dienen. Neben klassischen Ver-

fahren, die für lineare Modelle entwickelt worden sind (Normierte Regressionsko-

effizienten, PSS, PRESS, PCC, CPD), sind verschiedene Algorithmen vorhanden,

die auch bei Verwendung nichtlinearer Modelle aussagekräftige Ergebnisse liefern

(Korrelationsverhältnis, Sobol, FAST, eFAST). Dabei ermöglichen die Verfahren

FAST und eFAST, unabhängig vom gewählten Metamodellansatz, mit geringem Re-

chenaufwand genaue und aussagekräftige Ergebnisse.

Kapitel 11

Strategie

11.1 Einleitung

Statistische Versuchsplanung hat viel mit Mathematik zu tun. Letztlich sind aber oft

die nicht-mathematischen Dinge erfolgsentscheidend. Zum Beispiel hilft der struk-

turierte Ablauf, ein Problem zielgerichtet anzugehen. In sehr vielen Fällen sind gan-

ze Arbeitsgruppen an Vorbereitung und Durchführung einer Versuchsreihe beteiligt,

mitunter sogar abteilungsübergreifend. Die DoE hat in gewisser Weise einen team-

bildenden Character, da sie nicht nur einen favorisierten Faktor nach dem anderen

untersucht, sondern von vornherein auf die gleichzeitige Analyse mehrerer Fakto-

ren ausgerichtet ist. Damit wird das Projekt zu einer Sache gemeinsamen Interesses.

Nachdem die theoretischen Grundlagen geklärt sind, soll dieses Kapitel dem Leser

einige praktische Hinweise vermitteln und so den Einstieg in die Methode erleich-

tern.

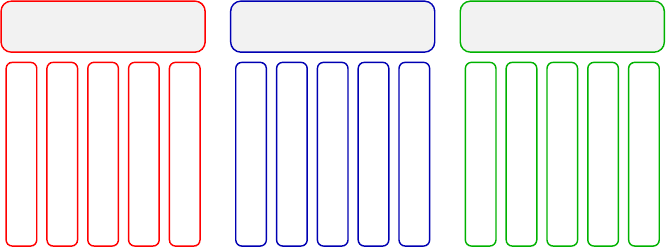

qualitative

Systembeschreibung

Sichtung

der Faktoren

Detailuntersuchung

Systemgrenzen

Qualit¨atsmerkmale

Einflußgr¨oßen

Zielbereiche

Meßbarkeit

Faktor e nauswahl

Stufenfestlegung

Screening Plan

Versuchsdurchf¨uhrung

Beschreibungsmodell

Faktor e nauswahl

Mo dell + Versuchsplan

Versuchsdurchf¨uhrung

Beschreibungsmodell

Optimierung

Abb. 11.1 Schematischer Ablauf einer DoE-Anwendung. Die drei Phasen werden nacheinander

durchlaufen und bauen aufeinander auf.

K. Siebertz et al., Statistische Versuchsplanung, VDI-Buch, 261

DOI 10.1007/978-3-642-05493-8_11, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010

262 11 Strategie

11.2 Qualitative Systembeschreibung

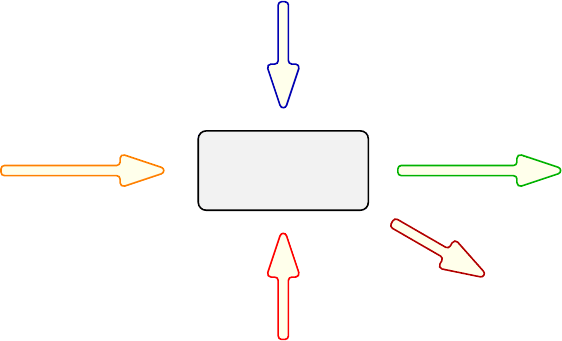

Die qualitative Systembeschreibung mit Hilfe eines Parameterdiagramms ist der

Dreh- und Angelpunkt jeder DoE. Fehler die hier gemacht werden, kann kein Sta-

tistiker jemals wieder korrigieren. Bei einer guten qualitativen Systembeschreibung

kommt man mit fast jedem Versuchsplan zum Ziel, bei einer schlechten überhaupt

nicht.

Signalgr¨oßen

St¨orgr¨oßen

Steuergr¨oßen

Qualit¨atsmerkma le

Error States

System

Abb. 11.2 Parameterdiagramm. Steuer-, Signal- und Störgrößen nehmen Einfluss auf das Sys-

tem. Ein Teil der Ergebnisse ist erwünscht, die Qualitätsmerkmale. Error States kennzeichnen die

unerwünschten Ergebnisse. Im Abschnitt Robustes Design wurde dieses Diagramm im Detail vor-

gestellt.

Zunächst müssen Systemgrenzen und Qualitätsmerkmale definiert werden. In der

Praxis kann sich hierbei eine längere Diskussion entwickeln. Diese ist hilfreich und

sollte auf keinen Fall abgewürgt werden. Hierzu einige Kontrollfragen, quasi als

Checkliste:

Welches System wird untersucht?

Wo sind die Systemgrenzen?

Ist das Team in Anbetracht der so definierten Systemgrenzen vollständig?

Welche Aufgabe hat das System?

Was unterscheidet ein gutes von einem schlechten System?

Ist das Qualitätsmerkmal messbar?

Wie gut lässt sich das Qualitätsmerkmal messen?

11.2 Qualitative Systembeschreibung 263

Gibt es eine messbare Ersatzgröße?

Was sollte man sicherheitshalber zusätzlich aufzeichnen?

Gibt es mehrere Qualitätsmerkmale?

Welchen Wert des Qualitätsmerkmals wollen wir jeweils erreichen?

Welches Qualitätsmerkmal hat Vorrang?

Sind wir mit dem System vollständig zufrieden, wenn die gewählten Qualitätsmerk-

male in den gewünschten Bereich kommen?

Im nächsten Schritt geht es um die Festlegung der Faktoren für den Versuchs-

plan. Hierzu sollte man zunächst etwas Abstand von den möglicherweise vorhande-

nen Einschränkungen gewinnen. Es ist immer besser, aus einer großen Liste einige

Favoriten auszuwählen, als sich vorschnell auf die erstbesten Größen festzulegen.

Clevere DoE-Berater walzen diesen Teil der Gruppenaktivität kräftig aus, durchaus

im Sinne des Gesamterfolgs. Bewährt haben sich Metaplan Karten und Pinnwand,

damit keine Gedanken verloren gehen und eine nachfolgende Sortierung möglich

ist.

Welche Parameter beeinflussen das System? (Brain-Storming mit Papp-Karten)

Gehören sie wirklich zum System (Steuergrößen)?

Falls nein, sollten sie als Störgrößen betrachtet werden ?

Gibt es sonstige Störgrößen?

Gibt es Signalgrößen, die den Betriebsbereich des Systems beschreiben?

Gab es in der Vergangenheit einen bislang noch nicht genannten Parameter, der

Einfluss hatte? Gibt es Parameter, bei denen wir uns nicht sicher sind?

Kann man die Parameter reproduzierbar im Versuch einstellen?

Sind die Parameter voneinander unabhängig?

Gibt es kritische Kombinationen der Parameter untereinander?

Ist eine Veränderung des Parameters in der Serienproduktion durchsetzbar?

Was wissen wir bereits über den Parameter?

Wenn man alle Fragen beantworten kann, weiss man schon recht viel über sein

System. Selten fängt man bei Null an, daher ist es immer gut, die Vorgeschichte

systematisch zusammenzutragen. Es würde an ein Wunder grenzen (oder deutet auf

ein müdes Team hin), wenn auf Anhieb alle Parameter in einem Versuchsplan Platz

finden. Ausdünnen gehört zur Übung, sollte aber behutsam vonstatten gehen. Die

Metaplan Karten lassen sich auf einer Pinnwand wunderbar sortieren. Doppelnen-

nungen sollte man nicht abhängen (wertet ab), sondern elegant durch Karten glei-

cher Nennung abdecken. Motto: Alles ist richtig. Oft redet sich das Expertenteam

bei der Parametersuche warm und ist sich am Ende einig, dass eine neue Versuchs-

reihe unbedingt nötig ist. Dann sind alle im Boot (vor allem, wenn der DoE-Berater

darauf achtet, dass jede Schlüsselfigur seinen Parameter unterbringen darf).

264 11 Strategie

11.3 Versuchsdurchführung und Auswertung

Bei der nachfolgenden DoE werden aus der Fülle der Parameter die Faktoren des

Versuchsplans ausgewählt. In der Regel ist ein zweistufiges Vorgehen empfehlens-

wert. Zunächst wird man viele Faktoren einem Screening unterziehen und dann we-

nige Faktoren im Detail untersuchen. Dies hat viele Vorteile. Zum einen sollte man

nicht gleich am Anfang die Zahl der Faktoren unnötig beschränken. Jeder nicht be-

achtete Parameter geht verloren und man weiß letztlich nie so genau, ob er nicht

vielleicht doch einen großen Einfluss hat. Ein einziger riesig großer Versuchsplan

scheitert in der Praxis sehr oft. Besser sind Versuchspläne in vernünftiger Größe, die

in endlicher Zeit ein brauchbares Zwischenergebnis liefern. Welche Größe passend

ist, hängt von den Randbedingungen ab. Neben Kosten und Versuchsaufwand spielt

die verfügbare Zeit eine große Rolle. In Krisensituationen kann es sinnvoll sein, be-

wust auf kleinere Felder auszuweichen, um schnell an erste Ergebnisse zu kommen.

Möglicherweise denkt man nach der ersten Versuchsreihe auch anders über die Stu-

feneinstellungen und kann diese in der zweiten Versuchsreihe passend korrigieren.

Bei der Screening-DoE wird man auf große Kontraste hinarbeiten, also möglichst

weite Stufenabstände wählen. Die nachfolgene Optimierung arbeitet möglicherwei-

se mit einem enger abgesteckten Faktorraum.

Bieten sich einige Stufeneinstellungen von vornherein an?

Wo sind die technisch sinnvollen Grenzen? (Bauraum, Kosten, Verfügbarkeit)

Passen die Stufenabstände der unterschiedlichen Faktoren zueinander?

Sind einzelne Faktoren durch besonders weite Abstände bevorzugt?

Könnte es als Folge von Nichtlinearitäten im mittleren Einstellungsbereich völlig

andere Ergebnisse geben?

Screening bedeutet: sichten und ausdünnen. Zunächst sollte man also möglichst

viele Parameter als Faktoren in den Versuchsplan aufnehmen. Vorversuche können

notwendig sein, um zu testen, ob kritische Kombinationen im Versuchsplan reali-

sierbar sind. Im Zweifelsfall liefert ein großes Screening-Feld mehr Informationen

als mehrere kleine Felder. Außerdem ist es besser, zusätzliche Kombinationen zu

testen, als die gleiche Kombination mehrfach zu wiederholen. Blockbildung und

Randomisierung sollten eingesetzt werden, wo es sinnvoll ist. Aus all diesen Er-

wägungen erfolgt nun die Auswahl des passenden Screening-Versuchsplans. In der

Regel bleibt man bei zweistufigen Versuchsplänen, wobei sich dicht besetzte Pläne

nach dem Yates-Standard und vor allem Plackett-Burman Pläne anbieten.

Steht der Versuchsplan, kommt die Logistik in’s Spiel. Alle beteiligten Personen

müssen die notwendigen Informationen bekommen. Material muss besorgt werden.

Prüfstände werden belegt. Nicht selten scheitern gute Pläne an einer mangelhaften

Ausführung. Oft ist nicht einmal böser Wille dabei, klare Darstellung ist Trumpf.

Der “Operator” (also das Prüfstandspersonal) braucht einen Versuchsplan im Klar-

text und kann mit − oder + nichts anfangen. Es lohnt sich immer, vor Ort ein wenig

Zeit zu investieren und die Beteiligten in die Grundprinzipien der DoE einzuweihen.

Die gesamte Testreihe sollte möglichst in einem Zug durchgeführt werden. Dies er-

11.3 Versuchsdurchführung und Auswertung 265

fordert eine lückenlose Materialbeschaffung (Stückliste) mit entsprechender Vorbe-

reitung (Zeitplan, Budget,..). Normalerweise sind gute Prüfstände voll ausgelastet.

Jede Versuchsreihe muss also vorher korrekt eingesteuert werden (Umfang, Rüstzei-

ten, etc.). Wer den Betrieb aufhält (zum Beispiel weil das Material fehlt) fliegt vom

Prüfstand. Eine DoE bietet in dieser Situation Vor- und Nachteile. Vorteilhaft ist

die Möglichkeit, ohne Verzögerung in einem Zug mehrere Faktoren untersuchen zu

können. Problematisch ist eine abgebrochene Messreihe, weil sie in der Regel nicht

mehr auszuwerten ist. Dann ist entweder alles verloren oder man muss die Akti-

on mit entsprechendem Aufwand wiederholen, zumindest die fehlenden Versuche.

Wiederholungen und Bestätigungsläufe gehören dazu, also sollten sie von Anfang

an mit eingeplant werden. Wichtig, bereiten Sie die Entscheidungsträger darauf vor,

dass es nicht bei der Screening DoE bleiben wird. Allen sollte das geplant zwei-

stufige Vorgehen bekannt sein, damit es nicht nach einer verpatzten und dann auf

andere Weise wiederholten Versuchsreihe aussieht. Normalerweise ist es kein Pro-

blem, diesen Punkt zu kommunizieren, weil jede andere Strategie mehr Versuche

beinhalten würde.

Nach der Versuchsdurchführung steht die statistische Modellbildung an. Hier

müssen Spezialisten aus den Fachabteilungen und Statistiker Hand in Hand arbeiten.

Lassen sich die abgeleiteten Schlussfolgerungen fachlich erklären?

Ist das Beschreibungsmodell hinreichend genau? (Fehlen wichtige Faktoren?)

Welche Faktoren sind signifikant?

Gibt es Faktoren, bei denen sich bereits eine optimale Einstellung gezeigt hat?

(Diese Faktoren bleiben im weiteren Verlauf bei dieser Einstellung.)

Liegen möglicherweise starke Wechselwirkungen vor ?

Liegen möglicherweise starke Nichtlinearitäten vor?

Gibt es unterstützende CAE-Modelle oder Komponententests?

Die zweite Runde verläuft ähnlich. Nach der Faktorenauswahl folgt die Fest-

legung des Versuchsplans. Bei Bedarf sind neue Stufenabstände einstellbar. Mög-

licherweise ändert sich auch die Grundeinstellung des Systems, indem einige der

im Screening untersuchten Faktoren auf eine neue Einstellung gebracht werden.

Mit Hilfe der verfügbaren Ergebnisse muss eine Entscheidung getroffen werden,

welches Beschreibungsmodell für die Detailuntersuchung angestrebt wird. Wech-

selwirkungen und Nichtlinearitäten spielen dabei eine Rolle. Im Zweifelsfall ist die

schlichte Variation eines einzelnen Parameters eine wertvolle Zusatzinformation.

Versuchsplan und Beschreibungsmodell sind miteinander verbunden, von zwei Aus-

nahmen abgesehen. 1. Monte-Carlo Versuchspläne und deren Derivate (Hypercubes,

Space-Filling Design) beinhalten keine Bindung an ein Modell. 2. Man kann zwei-

stufige Versuchspläne der Auflösungsstufe V bei Bedarf nachträglich erweitern, um

auch quadratische Effekte zu erfassen. Die zweite Versuchsreihe geht auf den Prüf-

stand und die zweite Auswertung erfolgt. Diesmal sind natürlich die Anforderung

an die Modellgenauigkeit höher. Außerdem geht es um die Festlegung der vorge-

schlagenen Systemeinstellung, was immer mit Bestätigungsläufen verbunden sein

sollte. Die Besprechung der Ergebnisse sollte wieder im Team erfolgen. Zum einen

ist es wichtig, die Schlussfolgerungen zu hinterfragen und passende technische Er-