Севостьянов Г.Н. История США Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

не, публицистика. Подлинным подвижником освобождения рабов был

У. Л. Гаррисон (1805—1879), редактор газеты «Либерейтор», посвятив-

ший борьбе против рабства всю свою деятельность. Страстные выступле-

ния аболиционистов против рабовладения, направленные в защиту бес-

правных невольников, развивали демократические традиции американ-

ской литературы и нашли отражение в творчестве крупнейших писателей

того времени. Помимо стихов Лонгфелло, необходимо назвать сборник

Дж. Г. Уитьера «Голоса свободы» (1846). Вошедшие в него стихи прозву-

чали «трубным гласом», взывая об уничтожении вековой несправедливо-

сти. В сатирическом ключе писал о нетерпимых порядках, царивших на

Юге, Дж. Р. Лоуэлл (1819—1891). В стихотворной сатире «Записки Биг-

лоу» (1848) он зло высмеивал приверженцев рабовладения, выражая на-

дежду, что с их господством будет покончено.

Появился и ряд прозаических произведений, рисовавших трагическую

участь рабов, требовавших уничтожить рабство. Многие из них были на-

писаны беглыми рабами, скорбевшими о тяжкой доле своего народа, вы-

ражали его стремление к свободе.

Наиболее выдающаяся роль выпала на долю романа Г. Бичер-Стоу

(1811—1896) «Хижина дяди Тома» (1852). Пронизанная страстной нена-

вистью к рабству, книга взывала не столько к доводам рассудка, сколь-

ко к сердцу читателя, воспламеняя душу огнем благородного негодова-

ния. Недаром Линкольн назвал Бичер-Стоу «маленькой женщиной, ко-

торая вызвала эту большую войну». Сама писательница не разделяла

радикальных настроений тех, кто требовал насильственного уничтожения

рабства. В книге звучат религиозно-примирительные мотивы, она страда-

ет сентиментальностью. Тем не менее правдивое изображение ужасов

жизни несчастных рабов, жестокости, духовной и нравственной деграда-

ции их белых хозяев, искренняя жажда справедливости вдохновляли на

борьбу тех, кто выступал за отмену позорного института.

Как ни велико было значение аболиционистской пропаганды и успе-

хи исполненной антирабовладельческого пафоса литературы, решить во-

прос о рабстве путем реформ, к которым призывали аболиционисты, не

удалось. Нарастание конфликта привело к гражданской войне, в которой

Север выступал под знаменем демократии. Немалая заслуга в этом, не-

сомненно, принадлежала литературе.

Гражданская война послужила своего рода водоразделом, разделив-

шим эпохи романтизма и реализма. Расцвет американского романтизма

приходится на конец 40-х — середину 50-х годов XIX в., т. е. значительно

позже, нежели в ведущих странах Европы, где к этому времени утвер- '

ждается реалистический метод. В литературе американского романтизма

также ощутимо нарастание реалистических тенденций, однако реализм

как основной метод складывается в литературе США лишь после граж-

данской войны.

Эпоха романтизма имела огромное значение для дальнейшего разви-

тия американской литературы. Особенно заметно проявилось оно в XX

столетии, когда многие писатели обнаружили в творчестве романтиков жи-

вительные истоки. Непреходящее значение наследия романтиков обуслов-

лено не только высокими идейно-эстетическими достоинствами их про-

изведений, но прежде всего тем, что в этот период американская лите-

ратура действительно превратилась в литературу национальную.

3. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Американское изобразительное искусство — явление в достаточной

степени самостоятельное, имеющее свои корни и свои особенности. Оно

отразило сложный процесс сплава разных национальностей, превращение

колониста-переселенца в американца, формирование в это время основ-

ных черт будущей американской художественной культуры

8

.

Картину жизни колониального периода можно представить себе по

характеру архитектуры. На протяжении XVII столетия было построено

много зданий временного характера — землянок, хижин из прутьев, об-

мазанных глиной. В силу исторической необходимости возводилось боль-

шое число оборонительных сооружений. Создавались таверны, помещения

для биржевых операций, молитвенные дома — митинг-хаузы (тип куль-

тового здания для пуритан). Митинг-хаузы представляли собой помеще-

ние, разделенное на две части — мужскую и женскую, со скамьями вдоль

стен и кафедрой посредине. Типичный митинг-хауз — Олд Шил (1681)

в Хингеме (Массачусетс). По своему характеру ранние колониальные по-

селения напоминали средневековые английские.

В XVII в. возникают города, которым суждено будет сыграть важную

роль в колониальной культуре. Это прежде всего Бостон — «историче-

ская столица США». Правда, так же как и Нью-Йорк, он застраивался

стихийно. В 1682 г. была проведена планировка столицы Пенсильвании —

Филадельфии, несколько позднее столицы Виргинии — Вильямсберга

(в настоящее время город-музей, где воссоздана обстановка колониаль-

ной эпохи). Колонисты сохраняли традиционно европейские типы по-

строек, отмеченные, однако, большей замкнутостью, уравновешенностью.

С конца XVIII в. американские города строились по простым и ясным

системам английских архитекторов-палладианцев; в основе лежал прямо-

угольный план.

Важным элементом жизни американских колоний стало искусство

портретной живописи. Человеческая личность — вот что привлекало аме-

риканских живописцев XVIII в., а передать ее облик и характер — един-

ственная цель, которую они ставили перед собой. Духовная «бедность»,

«мирской аскетизм» — черты, заметно проступавшие в ранних американ-

ских портретах, были обусловлены временем и средой.

Пуританскую Новую Англию издавна принято считать колыбелью

тех идеалов и общественно-политических институтов, которые получили

признание как традиционно американские. Занятие искусством, художе-

ственное творчество были, по твердому убеждению пуритан, чем-то фри-

вольным, даже безнравственным. Искусство нуждалось в «оправдании».

Художественное творчество виделось пуританам лишь как средство ре-

лигиозного воспитания и распространения богословских истин, что стави-

ло трудно преодолимые препятствия на пути развития здесь светского

искусства. И тем не менее искусство существовало, прежде всего на-

родное.

8 Истории американского искусства XVIII—XIX вв. посвящено много работ. См.,

в частности: Larkin О. Art and Life in America. N. Y., 1960; Richardson E. P. Pain-

ting in America. N. Y., 1956; Barker V. American painting. N. Y., 1947; Brown M. W.

American Art to 1900. N. Y., 1977. Из книг советских исследователей особого вни-

мания заслуживают: Чегодаев А. Д. Искусство США, 1675—1975. М., 1976; Икон-

ников А. В, Архитектура США. М., 1979.

582

IV. НАУКА И КУЛЬТУРА

ЗАРОЖДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

583

Вся совокупность воззрений, перенесенных в Америку из старых оте-

честв, медленно переплавлялась в горниле новых форм жизни, склады-

вавшихся под воздействием в то время более свободной в общественном

смысле среды, чем в Старом Свете. Общество, находившееся лишь на

подступах к национальному объединению, являло собой соединение от-

дельных семейных групп: в таких условиях портрет играл важную роль

как способ передать образ семейного древа следующим поколениям.

В искусстве примитивистов прослеживаются и черты американского

прагматизма — писали ли они себя или своих близких. Неудивительно,

что в XVIII в. столь многочисленны портреты капитанов, мореплавателей

и путешественников: отъезжавшие в опасный путь должны были позабо-

титься о том, чтобы запечатлеть свой облик для потомков. Кроме этой

цели, портрет служил также украшению скромного жилища, был его де-

коративным элементом.

Живописные изображения создавались лишь в нескольких самых про-

цветавших колониях из тринадцати — это Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мас-

сачусетс, Пенсильвания. Соответственно трем американским городам

(Нью-Йорку, Бостону и Филадельфии) принадлежала ведущая роль в

культурной жизни Нового Света. Портретисты тех времен, так называе-

мые лимнеры (limners), считали свое творчество простым ремеслом и по-

этому редко подписывали произведения. Писали на холсте, дереве или

бумаге маслом либо акварелью.

Среди дошедших до нас ранних работ «Портрет Анны Полард»

(1721, Массачусетское историческое общество, Бостон) свидетельствует

и об уровне живописного мастерства в Массачусетсе, и о характере пер-

вых поселенцев Североамериканского континента. Неизвестный автор,

который не являлся профессиональным художником, сумел ярко передать

характер модели — твердый, пуританский, властный (Анна Полард была

одной из первых жительниц Бостона; портрет был заказан к ее 100-ле-

тию). Суровая действительность, предъявлявшая поселенцам жесткие

требования, не могла не отразиться на их внешнем облике. Выражению

лица, особенно глаз, американские примитивисты уделяли пристальное

внимание. Портрет, создаваемый для потомков, должен был запечатлеть

не только внешность прародителя, но, главное, силу, волю, достоинство.

В этом отношении «Портрет Анны Полард» — пример, может быть, наи-

более яркий.

Примитивы, созданные в это же время в Нью-Йорке, поражают преж-

де всего декоративностью. В частности, «Портрет молодой леди с веером»

(неизвестный художник, 1737, частное собрание, Нью-Йорк) отличается

более высоким профессиональным уровнем, хотя и сохраняет плоскост-

ность линеарного стиля американских примитивов. Для понимания твор-

ческого процесса художника-лимнера этот портрет дает многое. Живо-

писцу удается великолепно написать лицо, а сама фигура — словно мане-

кен. Фон — открытое окно с пейзажем, драпировка, собранная у окна на

стене, пишется им, скорее всего, не с натуры, а с гравировальных копий

с произведений европейских мастеров.

В целом портреты, созданные американскими лимнерами, дают повод

для аналогий с европейским искусством, но только в одном плане — ком-

позиционном. Портреты французских и английских придворных живо-

писцев появились в английских колониях в гравировальных изображени-

ях, привезенных переселенцами из Европы. В XVIII в. именно эти графи-

ческие черно-белые копии являются почти единственными примерами

проникновения европейского искусства на Американский континент.

И они только косвенно могли повлиять на формирование художественно-

го образа в американской живописи колониального периода. Противоре-

чие между тем, что было в действительности (портретируемый, его лич-

ность), и композиционными деталями, заимствованными с гравюр (ак-

сессуары и т. д.), заметно ощущалось во многих работах американских

примитивов.

В Массачусетсе был создан «Портрет доктора Филомена Трейси» (кол-

лекция Гарбичей, Мэриленд) — одно из лучших произведений колониаль-

ного периода. Портреты американских живописцев всегда конкретны. Ад-

вокат изображался со сводом законов, купец — с расчетной книгой, ка-

питан — с морским биноклем, врач — считающим пульс больной. Вероятно,

это шло от традиции средневековой персональной атрибуции. Этот порт-

рет, как, впрочем, и остальные, заключал в себе типично американское

понимание цвета. Американские художники предпочитали цвет чистый,

несмешанный. Колористическое решение картины основывается на взаи-

модействии больших плоскостей двух-трех цветов. При этом гармония

основана не на мягкости тонов, а на их звучности, резкости, на неожи-

данности сочетаний. Американские живописцы обладали особым чувством

цвета, линии текстуры. Их декоративное дарование не было вскормлено

старыми европейскими мастерами.

Сохранилось мало имен художников того времени. Среди бостонских

мастеров был известен Джозеф Бэджер (1708—1765). Одно из известных

его произведений — «Портрет Джеймс Бэджер» (1760, Метрополитен му-

зей, Нью-Йорк), внучки художника, написанный в рост, с птицей в левой

руке и веткой ягод в правой. Примитивисты редко обращались к изобра-

жению природы. Бэджер не только свободно написал деревья, но и стре-

мился достичь внутреннего слияния модели и пейзажа.

Среди коллекции американских примитивов есть несколько образцов

групповых портретов («Семья Сарджента», Национальная галерея ис-

кусств, Вашингтон).

Художественное мышление переселенцев достаточно специфично,

и само искусство дает образцы особенностей этого мышления и этой фи-

лософии. Проза жизни породила и прозаическое, строгое решение обра-

зов, не встречавшееся в произведениях европейских живописцев. Рели-

гиозные сюжеты, фантастические сцены, пейзажи как самостоятельный

жанр на протяжении всего XVIII столетия встречались крайне редко.

Художники шли от реальной жизни, почти ни в чем не стараясь ее при-

украсить.

Родилось искусство, в чем-то идущее от европейских образцов, но не-

сущее в себе черты, ставшие впоследствии отличительной особенностью

американского искусства. Живопись американских примитивистов необыч-

на и, возможно, не всегда легка для понимания. Одни видят в них на-

ивность, другие — провинциальное подражание европейскому искусству.

Но правда находится между этими двумя противоположными точками

зрения. Рассмотренные нами произведения помогают составить представ-

ление о реализме американского художника-примитивиста: это искусст-

во, отмеченное восприимчивостью и независимостью и одновременно да-

лекое от интеллектуальной сложности. При этом важно подчеркнуть сле-

дующее. У самых разных художников чувствуется единство в подходе к

IV. НАУКА И КУЛЬТУРА

образу. Дело не только в интересе к личности портретируемого, но

прежде всего в акцентировке его определенных черт. С портретов амери-

канских лимнеров предстают люди, отличавшиеся удивительной цель-

ностью восприятия действительности. Глубокий смысл мира таится внут-

ри, в силу этого он лишен картинного великолепия, архитектурной пыш-

ности.

В то же время в колониях работали и приезжие художники. В твор-

честве, например, английских профессиональных живописцев Джозефа

Блэкберна (период работы в Новой Англии 1752-1763 гг.) или Джона

Уолстона (1749-1767 гг.) прослеживается английский придворный ро-

кальный стиль. Сухие и поверхностные по живописи работы, вычурные и

жеманные образы портретируемых резко отличались от живописи амери-

канских лимнеров, а само решение образов не получило дальнейшего раз-

вития в колониальном искусстве. Привнесенная культура господствовав-

ших классов Англии, Франции, Нидерландов, Испании не могла найти

адекватного воплощения в американской живописи.

Это полностью подтверждает творчество первого крупного профессио-

нального американского художника Джона Синглтона Копли (1738—

1815). В его произведениях заметен переход от плоскостности американ-

ских примитивов к полному овладению системой станковой живописи.

Талант Копли сформировался не только под влиянием виденных им гра-

вюр с произведений Тициана и Ван Дейка, но и под воздействием худо-

жественной среды, уже существовавшей в американских колониях. В та-

ких портретах художника, как «Мальчик с белкой» (картина была посла-

на в 1765 г. в Общество художественных выставок в Лондон и заслужи-

ла высокую оценку Рейнольдса), «Натаниэл Хард» (около 1766, музей

Кливленда), «Миссис Томас Бойлстон» (1766, Гарвардский университет),

чувствуется свободное живописное мастерство, позволившее американ-

ским ученым называть Копли вовоанглийским Вермеером. В живописи

Копли появилась предельная конкретность восприятия самой материи ве-

щей, их трехмерной пространственной природы, их осязаемой фактурно-

сти. Особое внимание живописец уделял характеристике лица и рук пор-

третируемого, выделяя их светом.

В 1768—1770 гг. художником был создан портрет поборника незави-

симости Пола Ривира, известного ювелирного мастера в Бостоне. Копли

изображает Ривира за работой, рядом — его инструменты, он в рабочей

одежде, в руках им самим сделанный чайник. Вот человек, отвергший

аристократическую традицию презрения к труду и гордый от возможно-

сти быть самим собой. «Портрет Пола Ривира» (Музей изящных ис- '

кусств, Бостон) может рассматриваться как предвестник Декларации не-

зависимости в американской живописи. Герои Копли смотрят на нас со

своих портретов весело, открыто и значительно, с верой в себя. Внутрен-

ний процесс преобразования колониста в американца, вызванный обостре-

нием борьбы колоний за независимость, навсегда запечатлен в своеобра-

зии чисто американских типов, созданных Дж. С. Копли. (Стремление к

европейской известности, а также семейные причины побудили Копли

навсегда уехать из Америки.)

Революция и Декларация независимости способствовали быстрому

профессиональному росту, американского искусства. Воплотить достоин-

ство личности, ее характер, героизм стало главным стремлением нового

поколения художников, воспевавших гордость и независимость американ-

___________ЗАРОЖДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИ

ТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

цев. В какой-то степени эта задача, как отмечалось, решалась и в портре

тах лимнеров. Таким образом, ко времени формирования государства

искусство продолжало развиваться па основе уже собственных традиций

В «Письмах американского фермера» Кревекера (французский дворя-

нин, с 1759 г. живший в провинции Нью-Йорк) содержатся ценные для

нас впечатления современника, основанные на долгом и непосредственном

изучении колониальной действительности. В 1781 г. Кревекер писал:

ДЖОН С. КОПЛИ.

АВТОПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА С СЕМЬЕЙ. ОКОЛО 1780 Г.

«Американец - это тот, кто, оставив позади свои прежние воззрения и

обычаи, приобретает другие, обусловленные новым воспринятым образом

жизни, новым правительством, которому он подчиняется, новым обще-

ственным положением, которое он занимает теперь»

9

.

Политическое и государственное объединение страны явилось осново-

полагающей вехой становления национальной культуры, литературы и

искусства. Воспеть самобытное в общественном устройстве и жизни —

9 Цит. по: Паррингтон В. Л. Указ. соч., т. 1, с. 204.

584

586

IV. НАУКА И КУЛЬТУРА

ЗАРОЖДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

587

вот та трудная задача, которая встала перед американским художником.

Ни в коей мере нельзя считать, что общность концепций и терминологии

европейских и американских мыслителей не способствовала проявлению

чисто американских особенностей. Молодая нация, естественно, обратив-

шись к европейскому опыту, очень быстро и успешно преодолевала про-

винциализм во всех сферах культуры.

Заметнее всего это проявилось в развитии архитектуры. Дело не толь-

ко в изменившемся функциональном назначении зданий — строится боль-

шое число общественных сооружений — и не в том, что строительству в

новом государстве естественно отводится важное место, а в большом

гражданском звучании архитектуры. Радикальные изменения в архитек-

туре США связаны с творчеством Томаса Джефферсона. Следуя тради-

циям Древней Греции и Рима, он привнес в американскую архитектуру

суровую цельность, ясную простоту и возвышенную человечность. Его

лучшие замыслы осуществлены в Виргинии: Капитолий штата в Ричмон-

де, ансамбль Виргинского университета в Шарлотсвилле, усадьба Джеф-

ферсона «Монтиселло» в Албемарле. Героизированный стиль Джеффер-

сона как нельзя лучше отвечал только что победившей революции.

С 1791 г. началось строительство столицы США г. Вашингтон. Прези-

дент Вашингтон сам руководил постройкой столицы. Автором генерально-

го плана был участник войны за независимость, французский доброволец,

приехавший в США в 1771 г., архитектор Шарль Л'Анфан (1754—1825).

План был чрезвычайно четкий, напоминавший радиальными улицами,

идущими от Капитолия, план Парижа.

Архитектура классицизма вплоть до 40-х годов в представлении аме-

риканских буржуа оставалась непременным средством утверждения соб-

ственного престижа и восхваления демократии.

Идеи французского Просвещения были чрезвычайно близки американ-

ским философам. В свою очередь, прогрессивные умы Франции с восхи-

щением следили за революционными событиями на Североамериканском

континенте; многие принимали непосредственное участие в войне за не-

зависимость или оказывали помощь. Воодушевленный идеями Американ-

ской революции, в столицу США специально для создания статуи

Дж. Вашингтона, а также бюста Т. Джефферсона прибыл Жан Антуан

Гудон (1741—1828) — крупнейший скульптор Франции. На американ-

ской земле он создал глубоко реалистические и вдохновенные образы,

проникнутые духом демократизма. Ни один из американских скульпторов

XVIII в. не смог по своим художественным достоинствам даже прибли-

зиться к Гудону. Творчество первого национального скульптора Уильяма

Раша (1756—1833) в целом не представляет большой художественной

ценности. Лишь создание статуи Джорджа Вашингтона (отлита из брон-

зы в 1814 г.) — произведение, достойное эпохи.

Со времени образования США начинается развитие американской

графики. Самые ранние графические листы представляли собой аноним-

ные, раскрашенные от руки офорты. Новое для Америки искусство газет-

но-журнальной карикатуры рождается на страницах одной из первых

американских иллюстрированных газет — «Фрэнк Лесли ньюс», выхо-

дившей с 1770 г.

Образование новой республики было увековечено в картинах первого

исторического живописца США Джона Трамбулла (1756—1843). Эпизоды

войны за независимость и революции нашли воплощение в его извест-

ных произведениях «Сражение на холме Банкер 17 июля 1775 года» и

«Декларация независимости» (обе написаны в 1786—1794 гг., находятся

в Художественной галерее Йельского университета, Ныо-Хейвен, Коннек-

тикут) .

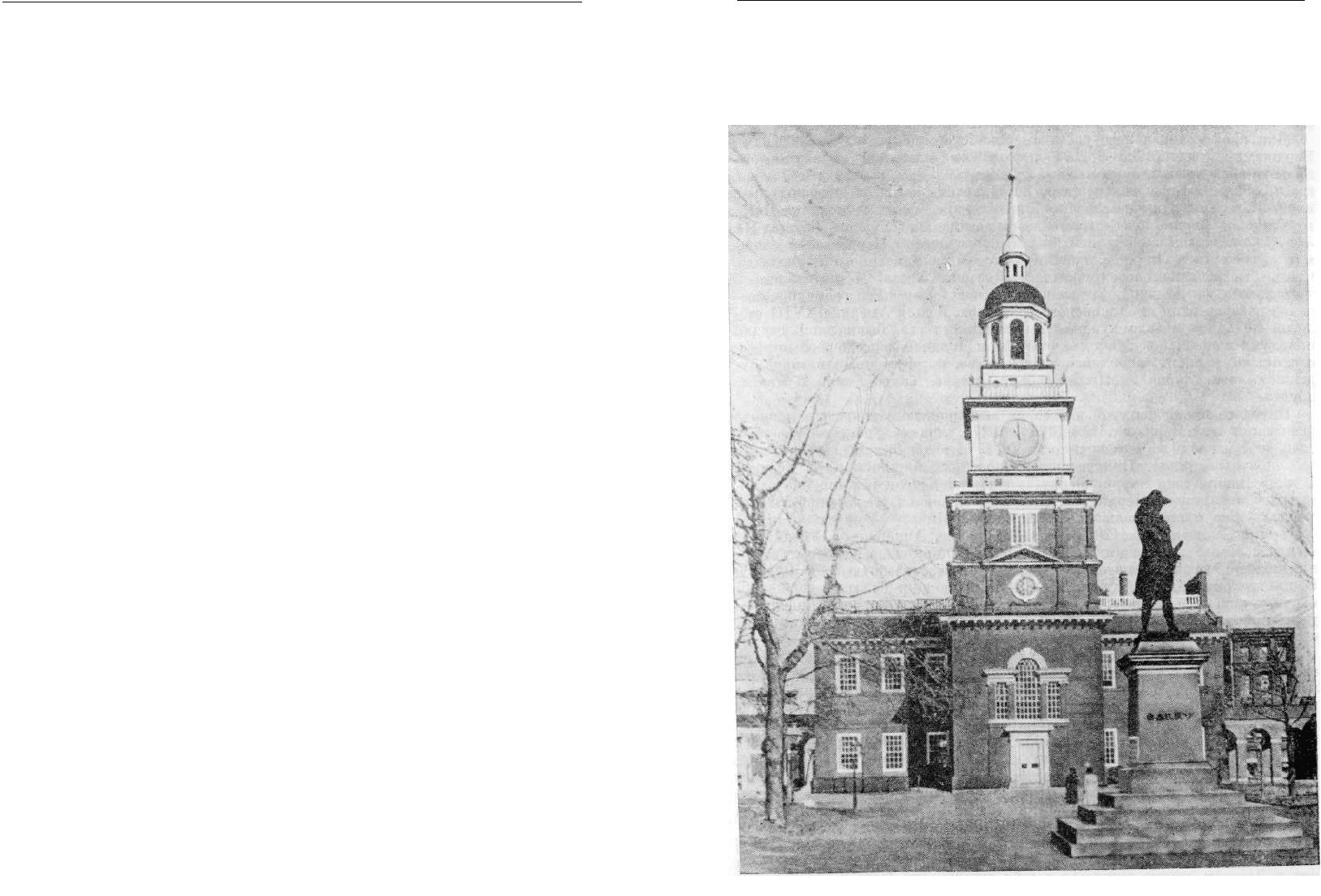

ДВОРЕЦ НЕЗАВИСИМОСТИ В ФИЛАДЕЛЬФИИ, 1732—1753 ГГ.

588

IV. НАУКА И КУЛЬТУРА

ЗАРОЖДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

589

В 70-х годах XVIII в. продолжалось развитие американского портре-

та в творчестве таких художников, как уже упомянутый Дж. Трамбулл —

автор миниатюрных портретов современников, Джозеф Райт (1756—

1793), кисти которого принадлежит прекрасный профильный портрет

Вашингтона (1784—1790), а также портрет Франклина (1782), сохраняю-

щий суровую выразительность колониальной живописи.

Для профессионального роста американского искусства много сделал

Бенджамин Уэст (1738—1820) — первый американский художник, от-

правившийся учиться живописи за границу — в Рим, а оттуда в Лондон,

где получил известность как автор исторических и мифологических сцен,

написанных под влиянием чтения Винкельмана. Успех художника Ново-

го Света в Европе был огромен. Уэст стал живописцем Георга III,

а с 1792 г. до последних дней жизни — президентом Королевской акаде-

мии художеств в Лондоне, сменив на этом посту великого Рейнольдса.

Столь быстрый и головокружительный успех Уэста — общительного и

энергичного, но не слишком талантливого мастера — имел громадное зна-

чение для развития американского искусства. Ведь в Америке XVIII сто-

летия не существовало художественного института, были лишь студии

приезжих живописцев. Мастерская Уэста в Лондоне стала первой профес-

сиональной школой американского искусства, которую прошли такие ху-

дожники, как Чарлз У. Пил, Гилберт Стюарт, Томас Салли и многие

другие.

Наиболее яркой фигурой в истории американского искусства периода

революции стал Чарлз У. Пил (1741—1827), непосредственный участник

сражений в войне за независимость (в 1776 г. он был в составе Фила-

дельфийской армии). Пил неоднократно писал Вашингтона с натуры.

В лице Вашингтона американские художники видели воплощение своей

мечты о подлинном американце. Уже при жизни он стал национальным

героем. Одно из центральных произведений Пила — «Вашингтон и Ла-

файет при Йорктауне» (1784, частное собрание, Аннаполис). Убедитель-

ным и достоверным представляется образ Вашингтона, в котором худож-

ник подчеркивал проницательный ум, храбрость, железную волю. Рядом с

Вашингтоном изображен герой Мэриленда полковник Тиллиан, держащий

в руках письмо о сдаче Йорктауна, за ними показан маркиз Лафайет —

увлекшийся идеями Американской революции французский аристократ,

соратник Вашингтона, друг художника.

Если в классической композиции картины можно находить связь с

европейским искусством, то в главном — в решении образов героев рево-

люции—сказался американский реализм. В каждом полотне Пил ставил

и решал новые художественные задачи. Художнику принадлежит Необыч-

ная для XVIII в. асимметричная композиция в портрете сыновей («Сы-

новья художника на лестнице», 1795, Художественный музей, Филадель-

фия) .

Пил создал первую в Соединенных Штатах портретную галерею, где

было выставлено 30 портретов наиболее известных участников револю-

ции, написанных разными мастерами. Он был не только художником ре-

волюции, не только создателем первого естественноисторического музея

в Филадельфии («Мир в миниатюре»), но и теоретиком американского

искусства. Пил, прошедший за два года основы профессионального обуче-

ния в Лондоне, жадно впитывал в себя лучшее, что было в европейской

школе для создания у себя на родине, в Филадельфии, первой в США

Пенсильванской академии художеств (1805), выросшей на почве школы

изобразительных искусств, основанной и возглавляемой Пилом (1791).

Поколение американских художников периода революции видело во-

круг себя мир, наполненный мужеством, патриотизмом. Их образы обре-

ли новый, оптимистический характер, их стиль твердо очерченного ри-

сунка и ясно освещенной пластической формы имел в основе классиче-

ское видение.

Развитие американского искусства XVIII в. достигает кульминации

в творчестве Г. Стюарта (1755—1828) —самого талантливого и блестя-

щего художника США конца XVIII — первой половины XIX в. К 1773 г.

относятся первые портреты Стюарта по заказу ньюпортской знати. По-

лотна молодого художника несли в себе достижения американской жи-

вописи, особенности лучших колониальных портретов. В таких компози-

циях, как «Фрэнсис Мэлбое и его брат Саундерс» (около 1773—1774 гг.,

частное собрание, Вашингтон), «Джон Баннистер» (около 1774 г., Биб-

лиотека Редвуд, Ньюпорт), нельзя не видеть коплевского понимания

натуры.

С 1775 г. начался очень важный, назовем его «лондонский», период

в творческой биографии Стюарта. Необходимую профессиональную шко-

лу молодой живописец получает в мастерской Б. Уэста в Лондоне. Здесь

он создавал портреты, в которых трудно проследить влияние какого-либо

из известных английских художников — Д. Рейнольдса, Т. Гейнсборо,

Д. Ромнея. Оно проявится несколько позже. Такие портреты, как «Док-

тор Бенджамин Уотерхауз» (1776 г., Библиотека Редвуд, Ньюпорт),

«Портрет Бенджамина Уэста» (1780, Национальная портретная галерея,

Лондон), прочно связаны с традициями американского реализма.

В 27 лет Стюарт становится ведущим портретистом Англии. Успех

приносит произведение «Конькобежец» (1782, Национальная галерея

искусств, Вашингтон). Это портрет известного критика шотландца Уиль-

яма Гранта, катающегося на коньках в Гайд-парке на фоне окутанного

дымкой зимнего пейзажа. Подобного колористического блеска Стюарт

ранее не достигал (портрет приписывался долгое время кисти Т. Гейнсбо-

ро). Но слава и популярность, завоеванные художником в Европе, не

мешают Стюарту принять решение вернуться в Америку.

В 1793 г. Стюарт возвращается на родину. Ему принадлежат слова:

«Я хочу найти свою натуру и видеть ее собственными глазами»

10

.

«Американский» период (с 1793 г. до конца жизни) стал для Стюарта

самым плодотворным и счастливым. Стюарт развивал собственные идеи

и метод, создал произведения, характерные как для творчества художни-

ка, так и для своего времени. Американцы по-прежнему хотели видеть

себя такими, какие они есть. Величие было заключено в них самих. Они

не нуждались в пышности фона, им не были свойственны ни англий-

ский аристократизм, пи французская грациозность. Стюарту-художнику не

хватало именно такой натуры. Мастерская Стюарта в Нью-Йорке стала

местом встреч американских художников, актеров, музыкантов, поэтов.

Молодые живописцы могли работать рядом с прославленным мастером.

Один из первых портретов, созданных на американской земле, «Порт-

рет м-с Ричерд Иетс» (1793, Национальная галерея искусств, Вашингтон)

принадлежит к числу блестящих произведений Стюарта. Такой сильной

10 Walker J. National Gallery of Art. Wash.; N. Y., 1970, p. 224.

590

IV. НАУКА И КУЛЬТУРА

ЗАРОЖДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

591

передачи характера, звучности и тонкости живописного решения еще не

знало американское искусство.

В течение 1795—1796 гг. Стюарт трижды писал Вашингтона с натуры.

Лучшим считается «Портрет Джорджа Вашингтона» (1795, Националь-

ная галерея искусств, Вашингтон). Портрет лишен и тени идеализации..

Впоследствии Стюарт выполнил многочисленные копии с этого портрета

(предполагают около 75), и поэтому почти каждый крупный американ-

ский музей обладает «Портретом Вашингтона», созданным Стюартом.

Блестящей работой является и незаконченный портрет Джорджа Вашинг-

тона (1796, Музей изящных искусств, Бостон). Ни одному художнику ни

до Стюарта, ни впоследствии не удалось столь правдиво и одухотворен-

но сказать о Вашингтоне.

Благодаря Стюарту реалистическая традиция портретного искусства

продолжала развиваться и в первые десятилетия XIX в. Вдохновенное

мастерство художника отличало такие его прекрасные портреты деятелей

американской науки и культуры, как «Джеймс Перкинс» (1822, частная

коллекция), «Джошуа Куинси» (1824, Музей изящных искусств, Бостон),

«Джон К. Адамc» (1825—1826, Смитсоновский институт). Вдохновленный

творчеством Стюарта создает «Портрет Томаса Джефферсона» (Амери-

канское философское общество, Нью-Йорк) Томас Салли (1783—1872) —

заметная фигура в портретной живописи 20-х годов XIX в.

Однако в жизни Соединенных Штатов Америки искусство еще не за-

няло того места, которое оно занимало в европейских странах..

Дж. Адамc, впоследствии президент США, еще в 1778 г. писал жене:

«Я должен учиться политике и войне, чтобы мои сыновья имели возмож-

ность заниматься математикой и философией. Мои сыновья должны бу-

дут заниматься математикой, коммерцией, сельским хозяйством, исто-

рией, географией, чтобы в свою очередь дать своим детям возможность

изучать живопись, поэзию, музыку, архитектуру»

11

. Это высказывание

показывает одновременно и уважение к искусству, и его третьестепенное

положение в жизни американского общества в момент формирования бур-

жуазного государства.

Биографии американских художников периода революции неразрывно-

связаны с Европой. Во многом американская культура выросла на клас-

сических примерах европейского искусства. Уже с конца XVIII в. кон-

чается период духовной изолированности Американского континента.

Многие американские художники учатся в Европе. Англия, Франция,

Италия — вот страны, где происходит накопление знаний. В свою оче-

редь, для Европы открывается новая страна — США. В конце XVIII —

начале XIX в. слава Джорджа Вашингтона — республиканского героя —

распространилась во Франции, Италии и Англии. Вся Европа знала

Бенджамина Франклина как ученого и дипломата, находившегося с мис-

сией во Франции (1776—1785). Его судьба ярко демонстрировала, чего-

может достичь человек среднего класса в Новом Свете. Американское

искусство благодаря Б. Уэсту, Ч. У. Пилу и Г. Стюарту перешагнуло

границы Североамериканского континента.

В портретной живописи американских мастеров на первый план вы-

двигались идеи равенства и независимости личности от государства, в то»

время как европейцы склонны были подчеркивать роль иерархии, проис-

11 Lynes К. Self-portrait of American Artist.— Art in America, 1965, Aug.-Sept., p. 28.

хождения и т. п. Американские художники акцентировали нравственную

сторону. В отличие от европейских мастеров их значительно меньше инте-

ресовали интеллектуальные или эстетические сферы.

Путь, пройденный американскими художниками за столетие, удиви-

тельно напоминает путь, который прошла сама Америка. Произведения

художников этого времени стали национальным достоянием культуры

США, фактически заложив основы американской реалистической школы.

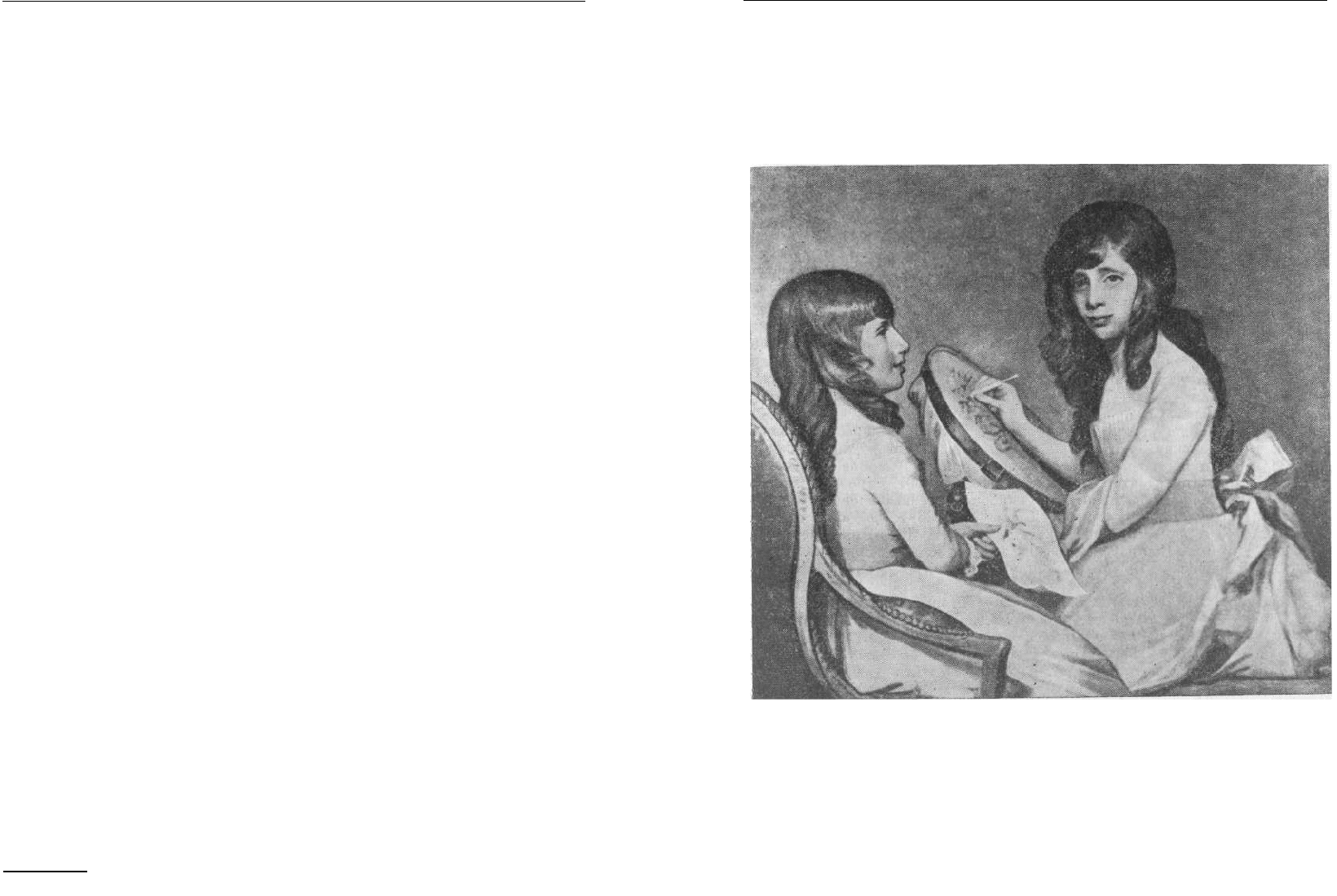

ГИЛБЕРТ СТЮАРТ. ДВЕ ДЕВУШКИ ЗА ВЫШИВАНИЕМ

Так блестяще заканчивается первый этап собственного искусства

США - 1775 г.- 1820-е годы. Казалось бы, все было подготовлено для

дальнейшего расцвета американского искусства. Но в последующее вре-

мя — конец 1820-х — 1865- г.— наступает период резкого спада, связанный

как с рядом исторических причин, так и с особенностями развития куль-

турной жизни страны. Главным вопросом времени, не только для Амери-

ки, но и для Европы, был вопрос о судьбе общества и личности в усло-

виях утверждения буржуазных отношений. Противоречия между идеала-

ми, провозглашенными в Декларации независимости, и действительным