Щетинин М.Н. Античная цивилизация

Подождите немного. Документ загружается.

моего дома, в курии Юлия и на форуме Августа под квадригой, которая была установлена там в

мою честь по постановлению сената. Когда я написал это, мне шел 76-й год.

(Пер. А. Л. Смышляева)

Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред.

В. И. Кузищина. М., 1987. С. 166–173.

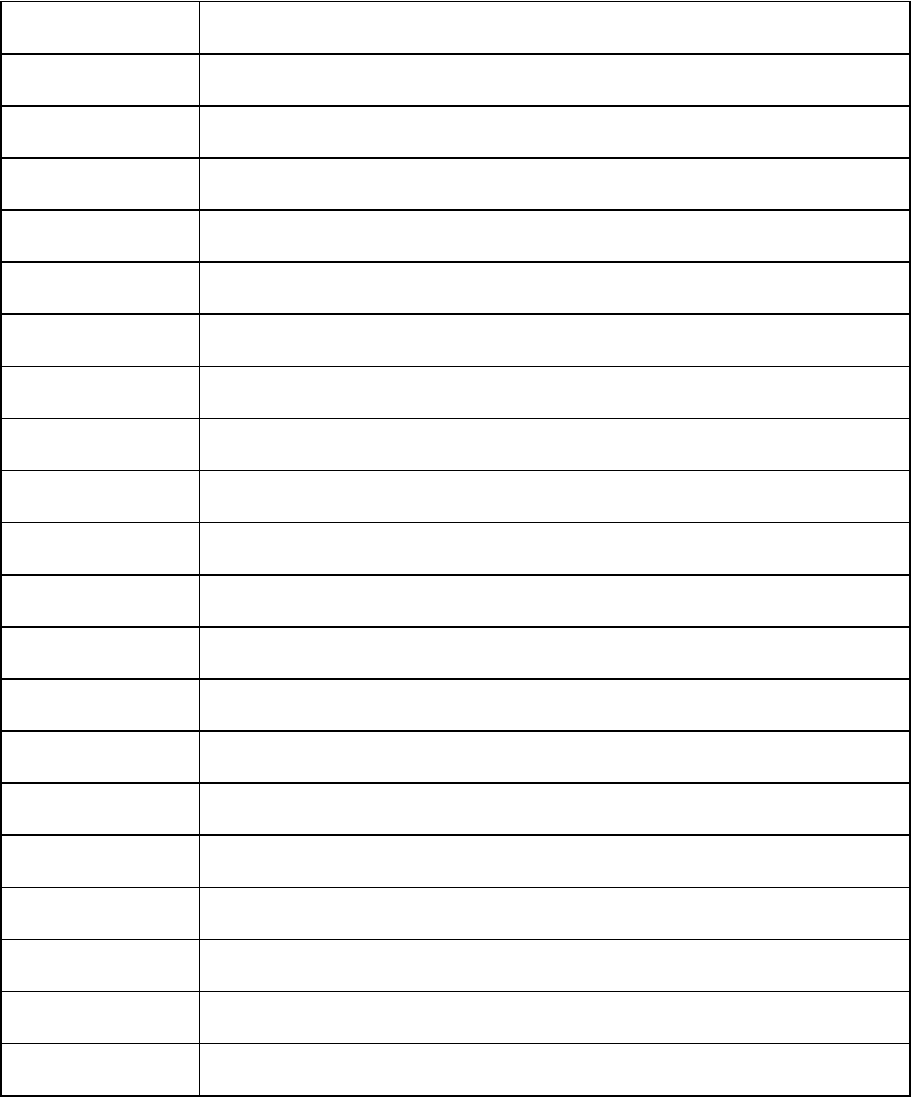

Таблица римских консулов к «Деяниям божественного Августа»

43 г. до н. э.

Гай Вибий Панса Цетрониан,

Авл Гиртий

30 г. до н. э.

Император Цезарь (IV),

Марк Лициний Красс

29 г. до н. э.

Император Цезарь (V),

Секст Аппулей

28 г. до н. э.

Император Цезарь (VI),

Марк Випсаний Агриппа (II)

27 г. до н. э.

Император Цезарь (VII),

М. Випсаний Агриппа (III)

22 г. до н. э.

Марк Клавдий Марцелл Эсернин,

Луций Аррунтий

19 г. до н. э.

Гай Сентий Сатурнин,

Квинт Лукретий Веспиллон

18 г. до н. э.

Публий Корнелий Лентул Марцеллин,

Гней Корнелий Лентул.

17 г. до н. э.

Гай Фурний,

Гай Юний Силан

14 г. до н. э.

Марк Лициний Красс,

Гней Корнелий Лентул Авгур

13 г. до н. э.

Тиберий Клавдий Нерон,

Публий Квинктилий Вар.

12 г. до н. э.

Марк Валерий Мессалла Барбат Аппиан,

Публий Сульпиций Квиринин.

11 г. до н. э.

Квинт Элий Туберон,

Павл Фабий Максим

8 г. до н. э.

Гай Марций Цензорин,

Гай Асиний Галл.

7 г. до н. э.

Тиберий Клавдий Нерон (II),

Гней Кальпурний Писон

6 г. до н. э.

Децим Лелий Бальб,

Гай Антистий Вет

4 г. до н. э.

Гай Кальвисий Сабин,

Луций Пассиен Руф

3 г. до н. э.

Луций Корнелий Лентул,

Марк Валерий Мессалла Мессаллин

2 г. до н. э.

Император Цезарь Август (XIII)

Марк Плавтий Сильван

6 г. н. э.

Марк Эмилий Лепид

Луций Аррунтий

14 г. н. э.

Секст Помпей

Секст Аппулей

181

Светоний. Божественный Август, 101.

Завещание его, составленное в консульство Луция Планка и Гая Силия, в третий день до

апрельских нон, за год и четыре месяца до кончины, записанное в двух тетрадях частью его

собственной рукой, частью его вольноотпущенниками Полибом и Гиларионом, хранилось у

весталок и было ими представлено вместе с тремя свитками, запечатанными таким же образом.

Все это было вскрыто и оглашено в сенате. Наследниками в первой степени родства он назначил

Тиберия в размере двух третей и Ливию в размере одной трети; им он завещал принять и его

имя

48

. Во второй степени он назначил наследниками Друза, сына Тиберия, в размере одной трети,

и Германика

49

с его тремя детьми мужского пола

50

– в остальной части; в третьей степени были

поименованы многие родственники и друзья. Римскому народу он отказал сорок миллионов

сестерциев, трибам – три с половиной миллиона, преторианцам – по тысяче каждому, городским

когортам – по пятисот, легионерам – по триста: эти деньги он велел выплатить единовременно, так

как они были у него заранее собраны и отложены. Остальные подарки, размером до двадцати

тысяч сестерциев, были назначены разным лицам и должны быть выплачены через год… Из трех

свитков в первом содержались распоряжения о погребении; во втором – список его деяний,

который он завещал вырезать на медных досках у входа в мавзолей; в третьем – книга

государственных дел: сколько где воинов под знаменами, сколько денег в государственном

казначействе, в императорской казне и в податных недоимках; поименно были указаны все рабы и

отпущенники, с которых можно было потребовать отчет.

(Пер. М. Л. Гаспарова)

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати

цезарей. М., 1993.

ПРИНЦИПАТ ЮЛИЕВ-КЛАВДИЕВ

В ХАРАКТЕРИСТИКЕ РИМСКИХ ИСТОРИКОВ II ВЕКА

Тацит. Анналы.

Светоний. Жизнь двенадцати цезарей.

Правление потомков Августа – династии Юлиев-Клавдиев – нам известно главным образом

по сочинениям историков II в., живших в эпоху "золотого века" правления Антонинов.

Исторические памятники, созданные в это время, – это "Анналы" ("Летопись") Корнелия

Тацита и "Жизнь двенадцати цезарей" Гая Светония Транквилла.

"Анналы" Тацита посвящены правлению четырех императоров, правивших после Августа.

Во вступлении автор заявил о том, что будет вести рассказ об этих временах "без гнева и

пристрастия", но он не всегда следовал этому принципу. Светоний занимал должность

секретаря императора Адриана и имел свободный доступ к архивам. На основании

многочисленных свидетельств он составил биографии 12 императоров от Цезаря до Домициана.

Принципат Тиберия

(14–37 гг.)

Тацит. Анналы, I, 7. Консулы Секст Помпей и Секст Апулей первыми принесли присягу

на верность Тиберию; они же приняли ее у Сея Страбона, префекта преторианских когорт, и Гая

Туррания, префекта по снабжению продовольствием; вслед за тем присягнули сенат, войска и

народ. Ибо Тиберий все дела начинал через консулов, как если бы сохранялся прежний

республиканский строй и он все еще не решался властвовать; даже эдикт, которым он созывал

сенаторов на заседание, был издан им со ссылкой на трибунскую власть, предоставленную ему в

правление Августа... Между тем после кончины Августа Тиберий дал пароль преторианским

когортам, как если бы был императором; вокруг него были стража, телохранители и все прочее,

что принято при дворе. Воины сопровождали его на форум и в курию... Но Тиберий все же

считался с общественным мнением и стремился создать впечатление, что он скорее призван и

48

Тиберий стал именоваться Тиберий Цезарь Август, а Ливия – Юлия Августа.

49

Германик – племянник и приемный сын Тиберия.

50

В их числе – будущий император Гай Цезарь Калигула.

182

избран волей народною, чем пробрался к власти происками супруги принцепса и благодаря

усыновлению старцем.

Светоний. Тиберий.

27. Когда кто-то обратился к нему «государь», он тотчас объявил, чтобы более так его не

оскорбляли. Кто-то другой называл его дела «священными» и говорил, что обращается к сенату по

его воле; он поправил его и заставил сказать вместо «по его воле» – «по его совету», и вместо

«священные» – «важные»…

30. Он даже установил некоторое подобие свободы, сохранив за сенатом и должностными

лицами их прежнее величие и власть. Не было такого дела, малого или большого,

государственного или частного, о котором бы он не доложил сенату: о налогах и монополиях, о

постройке и починке зданий, даже о наборе и роспуске воинов или о размещении легионов и

вспомогательных войск, даже о том, кому продлить военачальство или поручить срочный поход,

даже о том, что и как отвечать царям на их послания. Одного начальника конницы, обвиненного в

грабеже и насилии, он заставил держать ответ перед сенатом. В курию он входил всегда один, а

когда однажды его больного принесли в носилках, он тут же отпустил служителей.

Тацит. Анналы, III, 74. Тиберий милостиво позволил воинам Блеза провозгласить его

императором – старинная почесть, которую охваченное радостным порывом победоносное войско

оказывало своему успешно закончившему войну полководцу; одновременно бывало несколько

императоров, и они не пользовались никакими преимущественными правами. И Август дозволил

некоторым носить этот титул, но дозволение этого рода, данное Тиберием Блезу, было последним.

Тацит. Анналы, IV, 6. В начале его государственные дела, равно как и важнейшие частные,

рассматривались в сенате и видным сенаторам предоставлялась возможность высказывать о них

мнение, а если кто впадал в лесть, то сам Тиберий его останавливал; предлагая кого-либо на

высшие должности, он принимал во внимание знатность предков, добытые на военной службе

отличия и дарования на гражданском поприще, чтобы не возникало сомнений, что это лицо –

наиболее подходящее. Воздавалось должное уважение консулам, должное – преторам;

беспрепятственно отправляли свои обязанности и низшие магистраты. Повсюду, кроме судебных

разбирательств об оскорблении величия, неуклонно соблюдались законы.

Тацит. Анналы, I, 72. Тиберий отклонил звание отца отечества, которое ему не раз

предлагалось народом; несмотря на принятое сенатом решение, он не позволил присягнуть на

верность его распоряжениям, повторяя, что все человеческое непрочно, и что чем выше он

вознесется, тем более скользким будет его положение. Это, однако, не внушило доверия к его

гражданским чувствам. Ибо он уже восстановил закон об оскорблении величия, который, нося в

былое время то же название, преследовал совершенно другое: он был направлен лишь против тех,

кто причинял ущерб войску предательством, гражданскому единству – смутами, и, наконец,

величию римского народа – дурным управлением государством; осуждались дела, слова не влекли

за собой наказания…

Светоний. Тиберий.

58. …На вопрос претора, привлекать ли к суду за оскорбление величества, он ответил:

«Законы должны исполняться», – и исполнял он их с крайней жестокостью. Кто-то снял голову со

статуи Августа, чтобы поставить другую; дело пошло в сенат и, так как возникли сомнения,

расследовалось под пыткой. А когда ответчик был осужден, то обвинения такого рода дошли до

того, что смертным преступлением стало считаться, если кто-нибудь перед статуей Августа бил

раба или переодевался, если приносил монету или кольцо с его изображением в отхожее место или

публичный дом, если без похвалы отзывался о каком-нибудь его слове или деле. Наконец, погиб

даже человек, который позволил в своем городе оказать ему почести в тот день, в какой когда-то

они были оказаны Августу. 59. Много других жестоких и зверских поступков совершил он под

предлогом строгости и исправления нравов…

61. Перечислять его злодеяния по отдельности слишком долго: довольно будет показать

примеры его свирепости на самых общих случаях. Дня не проходило без казни, будь то праздник

или заповедный день; даже в новый год был казнен человек. Со многими вместе обвинялись и

осуждались их дети и дети их детей. Родственникам казненных было запрещено их оплакивать.

Обвинителям, а часто и свидетелям назначались любые награды. Никакому доносу не отказывали

в доверии. Всякое преступление считалось уголовным, даже несколько невинных слов… Из тех,

кого звали на суд, многие закалывали себя дома, уверенные в осуждении, избегая травли и позора,

183

многие принимали яд прямо в курии; но и тех, с перевязанными ранами, полуживых, еще

трепещущих, волокли в темницу <…>.

76. Завещание он составил за два года до смерти в двух списках: один был сделан

собственноручно, другой продиктован вольноотпущеннику, но по содержанию они не

различались. Скреплено оно было лицами самого низкого положения. По этому завещанию он

отказывал наследство в равной доле своим внукам Гаю, сыну Германика

51

, и Тиберию, сыну

Друза, назначив их наследниками друг другу. Оставил он и многочисленные подарки, между

прочим – девственным весталкам, а также всем воинам, всем плебеям и отдельно старостам

кварталов.

Принципат Калигулы

(37–41 гг.)

Светоний. Гай Калигула.

13. Так он достиг власти во исполнение лучших надежд римского народа или, лучше сказать

всего рода человеческого. Он был самым желанным правителем и для большинства провинций и

войск, где многие помнили его еще младенцем, и для римской толпы, которая любила Германика

и жалела его почти погубленный род… 14. А когда он вступил в Рим, ему тотчас была поручена

высшая и полная власть по единогласному приговору сената и ворвавшейся в курию толпы,

вопреки завещанию Тиберия, который назначил ему сонаследником своего несовершеннолетнего

внука <…>.

22. Он присвоил множество прозвищ: его называли и «благочестивым», и «сыном лагеря», и

«отцом войска», и «Цезарем наилучшем и величайшим». Услыхав однажды, как за обедом у него

спорили о знатности цари, явившиеся в Рим поклониться ему, он воскликнул: «Единый да будет

властитель, царь да будет единый!» Немного недоставало, чтобы он тут же принял диадему и

видимость принципата обратил в царскую власть. Однако его убедили, что он возвысился

превыше принцепсов и царей. Тогда он начал притязать уже на божеское величие. Он

распорядился привезти из Греции изображения богов, прославленные и почитанием и искусством,

в их числе даже Зевса Олимпийского, – чтобы снять с них головы и заменить своими.

Палатинский дворец он продолжил до самого форума, а храм Кастора и Поллукса превратил в его

прихожую и часто стоял там между статуями близнецов, принимая почести от посетителей; и

некоторые величали его Юпитером Латинским. Мало того, он посвятил своему божеству особый

храм, назначил жрецов, установил изысканнейшие жертвы <…>.

27. Многих граждан из первых сословий он, заклеймив раскаленным железом, сослал на

рудничные или дорожные работы, или бросил диким зверям, или самих, как зверей, посадил на

четвереньки в клетках, или перепилил пополам пилой, – и не за тяжкие провинности, а часто лишь

за то, что они плохо отозвались о его зрелищах или никогда не клялись его гением…

29. Чудовищность поступков он усугублял жестокостью слов… Увещеваний бабки своей

Антонии он не только не слушал, но даже сказал ей: «Не забывай, что я могу сделать что угодно и

с кем угодно!»… Каждый десятый день, подписывая перечень заключенных, посылаемых на

казнь, он говорил, что сводит счеты…

30. Он постоянно повторял известные слова трагедии: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись!»

Не раз он обрушивался на всех сенаторов вместе, обзывал их прихвостнями Сеяна, обзывал

предателями матери и братьев, показывал доносы, которые будто бы сжег, оправдывал Тиберия,

который, по его словам, поневоле свирепствовал, так как не мог не верить стольким клеветникам.

Всадническое сословие поносил он всегда за страсть к театру и цирку. Когда чернь в обиду ему

рукоплескала другим возницам, он воскликнул: «О если бы у римского народа была только одна

шея!» <…>

34. …Науку правоведов он тоже как будто хотел отменить, то и дело повторяя, что уж он-то,

видит бог, позаботится, что бы никакое толкование законов не перечило его воле <…>.

48. …Всю свою ненависть он обратил на сенат; чтобы пресечь столь позорные для него

слухи, он осыпал сенат угрозами, жалуясь даже на то, что ему отказано в законном триумфе,

между тем как незадолго до того сам под страхом смерти запретил назначать ему почести.

49.UПотому-то, когда в пути к нему явились представители высшего сословия, умоляя его

поспешить, он ответил им громовым голосом: «Я приду, да, приду, и со мною – вот кто», – и

похлопал по рукояти меча, висевшего на поясе. А в эдикте он объявил, что возвращается только

51

Гаю Калигуле.

184

для тех, кто его желает, – для всадников и народа; для сената же он не будет более ни

гражданином, ни принцепсом. Он даже запретил кому-либо из сенаторов выходить ему

навстречу…

Четыре месяца спустя он погиб, совершив великие злодеяния и замышляя еще большие. Так,

он собирался переселиться в Анций, а потом – в Александрию, перебив сперва самых лучших

мужей из обоих сословий. Это не подлежит сомнению: в его тайных бумагах были найдены две

тетрадки, каждая со своим заглавием – одна называлась «Меч», другая – «Кинжал»; в обеих были

имена и заметки о тех, кто должен был умереть. Обнаружен был и огромный ларь, наполненный

различными отравами: Клавдий потом велел бросить его в море, и зараза, говорят, была от этого

такая, что волны прибивали отравленную рыбу к окрестным берегам <…>.

56. Среди этих безумств и разбоев многие готовы были покончить с ним; но один или два

заговора были раскрыты, и люди медлили, не находя удобного случая. Наконец, два человека

соединились между собой и довели дело до конца, не без ведома влиятельных

вольноотпущенников и преторианских начальников… Решено было напасть на него на

Палатинских играх, в полдень, при выходе с представлений. Главную роль на себя взял Кассий

Херея, трибун преторианской когорты, над которым, несмотря на его пожилой возраст, Гай не

уставал всячески издеваться…

58. …Передают, что когда центурионы, посвященные в заговор, оттеснили толпу спутников,

Сабин, как всегда, спросил у императора пароль; тот сказал: «Юпитер»; тогда Херея крикнул:

«Получай свое!» – и когда Гай обернулся, рассек ему подбородок. Он упал, в судорогах крича: «Я

жив!» – и тогда остальные прикончили его тридцатью ударами – у всех был один клич: «Бей

еще!»…

59. Прожил он двадцать девять лет, правил три года, десять месяцев и восемь дней… Вместе

с ним погибли и жена его Цезония, зарубленная центурионом, и дочь, которую разбили об стену…

60. Каковы были эти времена, можно судить по тому, что даже вести об убийстве люди

поверили не сразу: подозревали, что Гай сам выдумал и распустил слух об убийстве, чтобы

разузнать, что о нем думают люди. Заговорщики никому не собирались отдавать власть, а сенат с

таким единодушием стремился к свободе, что консулы созвали первое заседание не в Юлиевой

курии, а на Капитолии, и некоторые, подавая голос, призывали истребить память о цезарях и

разрушить их храмы…

Принципат Клавдия

(41–54 гг.)

Светоний. Божественный Клавдий.

10. …Когда, готовясь напасть на Гая, заговорщики оттеснили от него толпу, как будто

император желал остаться один, Клавдий был вытолкнут в комнату, называемую Гермесовой;

оттуда при первом слухе об убийстве он в испуге бросился в соседнюю солнечную галерею и

спрятался за занавесью у дверей. Какой-то солдат, пробегавший мимо, увидел его ноги, захотел

проверить, кто там прячется, узнал его, вытащил, и когда тот в страхе припал к его ногам,

приветствовал его императором и отвел к своим товарищам, которые попусту буйствовали, не

зная, что делать дальше. Они посадили его на носилки, и так как носильщики разбежались, то

сами, поочередно сменяясь, отнесли его к себе в лагерь, дрожащего от ужаса, а встречная толпа

его жалела, словно это невинного тащили на казнь. Ночь он провел за лагерным валом,

окруженный стражей, успокоившись за свою жизнь, но тревожась за будущее. Дело в том, что

консулы, сенат и городские когорты заняли форум и Капитолий, в твердом намерении

провозгласить всеобщую свободу. Его также приглашали через народных трибунов в курию,

чтобы участвовать в совете, а он отвечал, что его удерживают сила и принуждение. Однако на

следующий день, когда сенат, утомленный разноголосицей противоречивых мнений, медлил с

выполнением своих замыслов, а толпа стояла кругом, требовала единого властителя и уже

называла его имя, – тогда он принял на вооруженной сходке присягу от воинов и обещал каждому

по пятнадцать тысяч сестерциев – первый среди цезарей, купивший за деньги преданность войска.

11. Утвердившись во власти, он раньше всего иного позаботился изгладить из памяти те два

дня, когда под сомнением была прочность государственного устройства. Поэтому все, что было

сказано и сделано в это время, он постановил простить и предать забвению, и постановление это

выполнил: казнены были лишь несколько трибунов и центурионов из участников заговора против

Гая – как для примера, так и оттого, что они, как открылось, требовали умертвить и его. Затем он

воздал долг почтения родственникам. Имя Августа стало у него самой священной и самой

185

любимой клятвой. Бабке своей Ливии назначил он божеские почести и колесницу в цирковой

процессии, запряженную четырьмя слонами, как у Августа. Родителям назначил всенародные

поминальные жертвы, и вдобавок для матери – колесницу в цирке и имя Августы, отвергнутое ею

при жизни. Память брата прославлял он при всяком удобном случае, а на состязаниях в Неаполе

даже поставил в его честь греческую комедию и по приговору судей сам наградил за нее венком.

Даже Марка Антония не обошел он почетом и признательностью, упомянув однажды в эдикте, что

день рождения отца своего Друза он тем более хочет отметить торжеством, оттого что это и день

рождения деда его Антония. Тиберию посвятил он мраморную арку близ театра Помпея, которую

сенат когда-то постановил построить, но не построил. И хотя все постановления Гая он отменил,

однако день его гибели и своего прихода к власти запретил считать праздником.

12. Сам он в своем возвышении держался скромно, как простой гражданин. Имя императора

он отклонил, непомерные почести отверг, помолвку дочери и рождение внука отпраздновал

обрядами без шума, и семейном кругу. Ни одного ссыльного он не возвратил без согласия сената.

О том, чтобы ему позволено было вводить с собою в курию префекта преторианцев или

войсковых трибунов, и чтобы утверждены были судебные решения его прокураторов, он просил

как о милости. На открытие рынка в собственных имениях он испрашивал дозволения консулов.

При должностных лицах он сидел на судах простым советником; на зрелищах ими устроенных, он

вместе со всей толпой вставал и приветствовал их криками и рукоплесканиями. Когда однажды

народные трибуны подошли к нему в суде, он попросил прощения, что из-за тесноты вынужден

выслушивать их, не усадив…

13. Тем не менее, совершенно избежать покушений он не мог: ему угрожали и отдельные

злоумышленники, и заговоры, и даже междоусобная война… Заговор с целью государственного

переворота составляли Азиний Галл и Статилий Корвин, внуки ораторов Поллиона и Мессалы, с

участием множества императорских вольноотпущенников и рабов. Междоусобную войну начинал

Фурий Камилл Скрибониан, далматский легат, но через четыре дня он был убит легионерами,

которых чудо заставило раскаяться в нарушении присяги <…>.

35. Сильнее всего в нем была недоверчивость и трусость. Даже в первые дни правления,

стараясь показать себя простым и доступным, он решился выйти на пир только под охраной

копьеносцев и с солдатами вместо прислужников, а навещая больных, всякий раз приказывал

заранее обыскать спальню, обшарив и перетряхнув простыни. А в последствии даже те, кто

приходил к нему с приветствием, все до одного подвергались строжайшему обыску… 36. А

ложный слух о каком-то заговоре привел его в такой ужас, что он и впрямь попытался отречься от

власти…

37. Не было доноса, не было доносчика столь ничтожного, чтобы он по малейшему

подозрению не бросился защищаться или мстить. Один из тяжущихся, подойдя к нему с

приветствием, отвел его в сторону и сказал, что видел сон, будто его, императора, кто-то убил; а

немного погодя, словно признав убийцу, указал ему на подходящего с прошением своего

противника; и тут же, словно с поличным, того потащили на казнь…

Тацит. Анналы, XII, 25–26. В консульство Гая Антистия и Марка Суиллия

52

Клавдий по

настоянию Палланта ускорил усыновление Домиция; связав себя с Агриппиною, как устроитель ее

замужества, и позднее, вступив к тому же в преступное сожительство с нею, Паллант всячески

увещевал Клавдия подумать о благе Римского государства, о том, чтобы было кому поддержать

Британника

53

, пока он еще в отроческом возрасте; ведь и при божественном Августе, невзирая на

то, что он располагал опорою в лице внуков, были в силе и пасынки; да и Тиберий, имея родного

сына, принял Германика в лоно своего семейства; так пусть же и он, Клавдий, приблизит к себе

юношу, готового взять на себя часть лежащих на нем забот. Убежденный этими доводами,

Клавдий предпочел собственному сыну Домиция, который был тремя годами старше Британника,

и, выступив с соответственной речью в сенате, повторил в ней выслушанное им от

вольноотпущенника. Осведомленные люди отмечали по этому поводу, что в роду патрициев

Клавдиев не было ни одного случая усыновления и что кровная преемственность не прерывалась у

них от самого Атта Клавса.

Тем не менее принцепсу была принесена благодарность с присовокуплением изысканной

лести Домицию; был также предложен закон, определявший, что он переходит в род Клавдиев и

принимает имя Нерона. Возвеличивается и Агриппина титулом Августа…

52

50 г.

53

Британник – родной сын Клавдия от предыдущего брака.

186

Светоний. Божественный Клавдий, 43–44. К концу жизни он начал обнаруживать явные

признаки сожаления о браке с Агриппиной и усыновлении Нерона… Увидав Британника, он

крепко обнял его, пожелал ему вырасти, чтобы принять от отца отчет во всех делах, и добавил:

«Ранивший исцелит!» А собираясь облечь его, еще безусого подростка, в тогу совершеннолетнего

– рост его уже позволял это – он произнес: «Пусть, наконец, у римского народа будет настоящий

Цезарь!» Вскоре затем он составил и завещание, скрепив его печатями всех должностных лиц. Он

пошел бы и дальше, но встревоженная этим Агриппина, которую уже не только собственная

совесть, но и многочисленные доносчики обличали в немалых преступлениях, опередила его.

Умер он от яда, как признают все; но кто и где его дал, о том говорят по-разному. Одни

сообщают, что сделал это евнух Галот, проверявший его кушанья за трапезой жрецов на

Капитолии, другие – что сама Агриппина, за домашним обедом поднесла ему отраву в белых

грибах, его любимом лакомстве…

Принципат Нерона

(54-68 гг.)

Светоний. Нерон, 8–9. Ему шел семнадцатый год, когда было объявлено о кончине

Клавдия. Он вошел к страже между шестью и семью часами дня

54

– весь этот день считался

несчастливым, и только этот час был признан подходящим для начала дела. На ступенях дворца

его приветствовали императором, потом на носилках отнесли в лагерь, оттуда, после краткого

обращения к солдатам, – в сенат; а из сената он вышел только поздно вечером, осыпанный

бесчисленными почестями, из которых только звание отца отечества он отклонил по молодости

лет.

Начал он с того, что постарался показать свои родственные чувства. Клавдия он почтил

великолепным погребением, похвальной речью и обожествлением…

Тацит. Анналы, XIII, 4–5. По выполнении обрядов, создававших видимость скорби, Нерон

явился в сенат и, начав с сенатского постановления относительно вручения ему власти и согласия

с этим войска, сказал о том, что располагает примерами и советами, как наилучшим образом

управлять государством, что его юности не довелось соприкоснуться с междоусобными войнами и

семейными раздорами и что поэтому он не приносит с собою ни ненависти, ни обид, ни жажды

отмщения. Затем он наметил будущий образ правления, отмежевываясь главным образом от того,

что вызывало еще не заглохшее озлобление: он не станет единоличным судьей во всех судебных

делах, дабы, заперев в своем доме обвинителей и подсудимых, потакать таким образом произволу

немногих могущественных; он не потерпит под своей кровлей никакой продажности, не допустит

никакого искательства; его дом и государство будут решительно отделены друг от друга. Пусть

сенат отправляет свои издревле установленные обязанности, пусть Италия и провинции римского

народа обращаются по своим делам в трибуналы консулов; пусть консулы передают их в сенат; он

же будет ведать лишь теми провинциями, которые управляются военною властью. Он не нарушил

своего обещания, и сенат действительно вынес по собственному усмотрению немало решений…

Светоний. Нерон.

36. …[Нерон] обрек на смерть всех знатнейших мужей государства – тем более, что

благовидный предлог для этого предоставило раскрытие двух заговоров: первый и важнейший

был составлен Пизоном в Риме, второй – Виницианом в Беневенте. Заговорщики держали ответ в

оковах из тройных цепей: одни добровольно признавались в преступлении, другие даже вменяли

его себе в заслугу – по их словам, только смертью можно было помочь человеку запятнанному

всеми пороками. Дети осужденных были изгнаны из Рима и убиты ядом или голодом: одни, как

известно, были умерщвлены за общим завтраком, вместе со своими наставниками и

прислужниками, другим запрещено было зарабатывать себе пропитание.

37. После этого он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно. Не говоря об

остальных, Сальвидиен Орфит был обвинен за то, сдал внаймы послам от вольных городов три

харчевни в своем доме близ форума; слепой правовед Кассий Лонгин – за то, что сохранил среди

старинных родовых изображений предков образ Гая Кассия, убийцы Цезаря; Фрасея Пет – за то,

что вид у него был мрачный, как у наставника. Приказывая умереть, он оставлял осужденным

считанные часы жизни; а чтобы не было промедления, он приставлял к ним врачей, которые

тотчас «приходили на помощь» к нерешительным – так называл он смертельное вскрытие жил…

54

В первом часу пополудни.

187

Гордясь и спесивясь такими своими успехами, он восклицал, что ни один из его

предшественников не знал, какая власть в его руках, и порою намекал часто и открыто, что и

остальных сенаторов он не пощадит, все их сословие когда-нибудь искоренит из государства, а

войска и провинции поручит всадничеству и вольноотпущенникам. Во всяком случае, приезжая и

уезжая, он не допускал сенаторов к поцелуям и не отвечал на их приветствия, а начиная работы на

Истме, он перед огромной толпой во всеуслышанье пожелал, чтобы дело это послужило на благо

ему и римскому народу, о сенате не упомянув. <…>

40. Такого-то правителя мир терпел почти четырнадцать лет и, наконец, низвергнул. Начало

этому положила Галлия во главе с Юлием Виндексом, который был тогда пропретором этой

провинции… О галльском восстании он узнал в Неаполе в тот день, в который когда-то убил свою

мать. Отнесся он к этому спокойно и беспечно: могло даже показаться, что он радовался случаю

разграбить богатейшие провинции по праву войны. Он тут же отправился в гимнасий, с

увлечением смотрел на состязания борцов; за обедом пришли новые донесения, еще тревожнее, но

он остался холоден и лишь пригрозил, что худо придется мятежникам. И потом целых восемь дней

он не рассылал ни писем, ни приказов, ни предписаний, предав все дело забвению.

41.UНаконец, возмущенный все новыми оскорбительными эдиктами Виндекса, он отправил

сенату послание, призывая отомстить за него и за отечество, но сам не явился, ссылаясь на болезнь

горла…

42. Когда же он узнал, что и Гальба с Испанией отложился от него, он рухнул и в душевном

изнеможении долго лежал как мертвый, не говоря ни слова; а когда опомнился, то, разодрав

платье, колотя себя по голове, громко вскричал, что все уже кончено. Старая кормилица утешала

его, напоминая, что и с другими правителями такое бывало; но он отвечал, что его судьба –

небывалая и неслыханная: при жизни он теряет императорскую власть…

43. В самом начале восстания, говорят, он лелеял замыслы самые чудовищные, но вполне

отвечавшие его нраву. Всех начальников провинций и войска он хотел убить и сменить как

соучастников и единомышленников заговора; всех изгнанников и всех живших в Риме галлов

перерезать – одних, чтобы не примкнули к восстанию, других как сообщников и пособников своих

земляков; галльские провинции отдать на растерзание войскам; весь сенат извести ядом на пирах;

столицу поджечь, а на улицы выпустить диких зверей, чтобы труднее было спастись…

47. Между тем пришли вести, что взбунтовались и остальные войска. Узнав об этом во

время пира, он изорвал донесение, опрокинул стол, разбил оземь два любимых своих кубка,

которые называл "гомерическими", так как резьба на них была из поэм Гомера, и, взяв у Лукусты

яд в золотом ларчике, отправился в Сервилиевы сады. Самых надежных вольноотпущенников он

отправил в Остию готовить корабли, а сам стал упрашивать преторианских трибунов и

центурионов сопровождать его в бегстве. Но те или уклонялись, или прямо отказывались, а один

даже воскликнул: "Так ли уж горестна смерть?.." Тогда он стал раздумывать, не пойти ли ему

просителем к парфянам или к Гальбе, не выйти ли ему в черном платье к народу, чтобы с

ростральной трибуны в горьких слезах молить прощенья за все, что было, а если умолить не

удастся, то выпросить себе хотя бы наместничество над Египтом. Готовую речь об этом нашли

потом в его ларце; удержал его, по-видимому, страх, что его растерзают раньше, чем он достигнет

форума…

49. Все со всех сторон умоляли его скорее уйти от грозящего позора. Он велел снять с него

мерку и по ней вырыть у него на глазах могилу, собрать куски мрамора, какие найдутся, принести

воды и дров, чтобы управиться с трупом. При каждом приказании он всхлипывал и все время

повторял: "Какой великий артист погибает!" Пока он медлил, Фаону скороход принес письмо;

выхватив письмо, он прочитал, что сенат объявил его врагом и разыскивает, чтобы казнить по

обычаю предков. Он спросил, что это за казнь; ему сказали, что преступника раздевают донага,

голову зажимают колодкой, а по туловищу секут розгами до смерти. В ужасе он схватил два

кинжала, взятые с собою, попробовал острие каждого, потом опять спрятал, оправдываясь, что

роковой час еще не наступил… Уже приближались всадники, которым было поручено захватить

его живым. Заслышав их, он в трепете выговорил: "Коней, стремительно скачущих, топот мне

слух поражает", и с помощью своего советника по прошениям, Эпафродита, вонзил себе в горло

меч. Он еще дышал, когда ворвался центурион, и, зажав плащом его рану, сделал вид, будто хочет

ему помочь. Он только и мог ответить: "Поздно!" – и: "Вот она, верность!" – и с этими словами

испустил дух.

(Пер. А.С. Бобовича, М.Л. Гаспарова)

188

Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах.

СПб., 1993; Гай Светоний Транквилл. Указ. соч.

ПРИНЦИПАТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ I – II ВВ.

Гай. Институции, I, 5.

Гай – римский юрист II в., автор "Институций", учебника по римскому праву.

Указ императора есть то, что постановил император или декретом, или эдиктом или рескриптом

55

;

и никогда не было сомнения в том, что указ императора имеет силу настоящего закона, так как сам

император приобретает власть на основании особого закона.

Гай. Институции. М., 1997.

«Закон об империуме Веспасиана» (Corpus inscriptionum Latinarum, VI, 1232).

Надпись, найденная в Риме, датируемая 69 г. н. э.

…И пусть ему будет дозволено заключать союзы с кем он захочет так, как это было

дозволено божественному Августу, Тиберию Юлию Цезарю Августу и Тиберию Клавдию Цезарю

Августу Германику

56

. И пусть ему будет дозволено созывать сенат, вносить предложения и брать

[их] обратно, проводить сенатусконсульты

57

путем внесения предложения и голосования так, как

это было дозволено божественному Августу, Тиберию Юлию Цезарю Августу и Тиберию

Клавдию Цезарю Августу Германику. И пусть, когда, согласно его воле и авторитету, по его

приказу, или поручению, или в его присутствии будет собираться сенат, он во всех делах будет

иметь и сохранять те же права, как если бы заседание сената было назначено и имело место по

закону. И пусть те из магистратов, которым он препоручит гражданскую власть, военное

командование, надзор за каким-нибудь делом, совершающимся для сената и римского народа, и

те, кому он даст или обещает свою поддержку на выборах, принимаются в расчет в

экстраординарном порядке. И пусть ему будет дозволено раздвигать и расширять границы

померия

58

, как он будет считать нужным для общего блага, так же как это было дозволено

Тиберию Клавдию Цезарю Августу Германику. И пусть все то, что он сочтет нужным сделать для

пользы и величия республики из дел, касающихся богов, людей, государства и частных лиц, он

имеет власть и право совершить и исполнить, как имели [их] божественный Август, Тиберий

Юлий Цезарь и Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик. И пусть на основании тех законов и

плебисцитов

59

, которыми было установлено, чтобы божественный Август, Тиберий Юлий Цезарь

Август и Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик не подлежали ответственности, по тем же

законам будет освобожден [от ответственности] и император Цезарь Веспасиан. И все то, что по

какому-нибудь закону или рогации

60

дозволено было божественному Августу, Тиберию Юлию

Цезарю, Тиберию Клавдию Цезарю Августу Германику, пусть будет дозволено и императору

Цезарю Веспасиану Августу. И пусть то, что до внесения этого закона было сделано, исполнено,

предписано, приказано императором Цезарем Веспасианом Августом или кем-нибудь по его

приказанию или поручению, все это будет так же законно и незыблемо, как если бы было

совершено по приказу народа или плебса. Если кто-нибудь в связи с этим законом сделает что-

либо против законов, рогации, плебисцитов, сенатусконсультов или не сделает в связи с этим

законом того, что следует сделать по закону, рогации, плебисциту, сенатусконсульту, то да не

будет вменено ему в преступление; и пусть он из-за этого не будет должен дать что-либо народу, и

55

Эдикт – общее распоряжение, адресованное жителям римского государства; декрет –

решение принцепса по отдельным случаям; рескрипт – письменный ответ принцепса на

вопросы отдельных граждан и государственных органов.

56

То есть императорам Августу, Тиберию и Клавдию. Таким образом, признается

легитимной власть только этих императоров из правивших до Веспасиана.

57

Сенатусконсульт – постановление сената.

58

Померий – священная граница Рима. Расширять пределы померия дозволялось тем, кто

расширил пределы римского государства.

59

Плебисциты – постановления плебейских собраний, имевшие силу закона.

60

Рогации – внесенные в сенат предложения законов.

189

пусть никто по этому поводу не вчиняет иска и не судит, и пусть никто не допускает тревожить

себя по этому делу.

Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под. ред.

С. Л. Утченко. М., 1962. С. 535–536.

Плиний Младший. Панегирик императору Траяну.

Гай Плиний Цецилий Секунд – государственный деятель и писатель начала IIdв. В 100 г. он

произнес благодарственную речь в честь императора Траяна, по поводу назначения его консулом.

Впоследствии Плиний издал эту хвалебную речь ("Панегирик") в виде отдельного сочинения,

прославляющего правление Траяна.

6. …Ты уже и раньше заслужил быть усыновленным, но мы не знали бы, скольким тебе

обязано государство, если бы ты был усыновлен раньше этого. Мы дождались такого времени,

когда стало совершенно ясно, что ты не столько получил эту милость, сколько сам оказал ее нам.

Прижалось к груди твоей потрясенное государство, и власть императорская, чуть было не

рухнувшая над головою императора, была передана тебе по его же слову. В силу усыновления ты

был призван слезными просьбами, как некогда было обыкновение призывать великих вождей с

войны против чужеземцев для оказания помощи родине внутри ее. Таким образом и сын и

родитель одновременно оказали друг другу величайшую услугу: он тебе передал власть, а ты

восстановил ее для него. Следовательно, ты один смог в этот опасный момент нашего века воздать

равное за принятую тобою милость; ты даже обязал дающего: с передачей тебе императорских

полномочий на тебя легло больше забот, а давший тебе их получил большую безопасность.

7. Вот новый и неслыханный путь к принципату… Между усыновляемым и тем, кто

усыновлял, не было родства, никаких взаимных обязательств, кроме того, что оба они были

наилучшими людьми нашего времени и оба достойнейшие: один чтобы сделать выбор, другой

чтобы оказаться избранным. Итак, ты был усыновлен не так, как усыновлялись другие принцепсы

в угоду женщинам. Тебя принял в качестве сына не отчим, но принцепс, и божественный Нерва

стал твоим отцом, движимый к тебе таким же чувством, как и ко всем остальным. Да и не должно

принимать сына иначе, если усыновляет принцепс. Или, собираясь доверить кому-нибудь одному

сенат, римский народ, войска, провинции, надо принимать своего преемника из объятий супруги и

искать наследника своей высшей власти только внутри своего собственного дома? Разве не

следует при этом окинуть взором все государство и признать за самого близкого, за самого

родственного по духу того, в ком ты найдешь наилучшие качества, кого признаешь более всего

подобным богам? Тот, кто будет управлять всеми, должен быть избран среди всех. Не господина

для своих рабов должен ты назначить, когда ты мог бы быть доволен и ближайшим тебе

наследником, но как император ты должен дать принцепса гражданам. Это значило бы поступить

высокомерно и по-царски, если не усыновить того, относительно кого известно, что он будет

править, если ты его даже не усыновишь. Нерва же поступил, не придавая никакого значения,

родился ты от него или был им избран, как если бы вообще дети могли усыновляться так же не

зависимо от суждения о них, как они рождаются, хотя люди более снисходительно относятся к

тому, чтобы у принцепса был неудачный сын, нежели неудачный избранник.

8. Он преднамеренно избежал этого обстоятельства и привлек к участию в этом деле мнения

не людей, а богов. Таким образом твое усыновление произошло не в спальне, а в храме, не перед

супружеским ложем, но перед ложем великого и всеблагого Юпитера; так-то, наконец, было

положено начало не рабству нашему, а свободе, спасению, безопасности. Славу этого дела

присвоили себе боги: это их установление, это ими освященная власть. Нерва был лишь при этом

помощником; тот, кто усыновлял, в такой же мере повиновался богам, как и ты, которого

усыновляли… Ты тотчас же сделался и сыном и цезарем, а вскоре после и императором и

соучастником трибунской власти, что недавно мог сделать родной отец по отношению к одному

из своих сыновей [Веспасиан по отношению к Титу].

10. …Ты слышал утверждение этой власти сенатом и народом. Это было мнение и выбор не

одного только Нервы. В самом деле, где только были какие люди, все пожеланиями своими

добивались того же, он же лишь по праву принцепса опередил других и первый сделал то, что

собирались все сделать.

(Пер. В. С. Соколова)

Письма Плиния Младшего. М., 1982.

Аврелий Виктор. О цезарях, 13.

190