Сборник докладов - Электроэнергетика глазами молодежи 2010

Подождите немного. Документ загружается.

420

минимизация затрат потребителя и максимизация прибыли производителя электроэнер-

гии. Основное отличие этих рынков – это близость режима балансирующего рынка к ре-

альному времени. Это значит, что именно при решении оптимизационной задачи на БР

используются актуальные значения параметров электрической сети, технических пара-

метров генерирующего оборудования и прогноз электропотребления. Также БР предпола-

гает возможность для поставщика мощности подавать оперативные ценопринимающие

заявки на загрузку-разгрузку оборудования, но данные возможности в значительной сте-

пени ограничены.

Таким образом, БР представляет собой формализованный инструмент для опти-

мального изменения загрузки поставщиков в зависимости от их ценовых заявок и состоя-

ния электроэнергетической системы. Кроме того, система ценообразования БР дает четкие

экономические стимулы к выполнению команд диспетчера (в механизм определения цены

покупки/продажи электроэнергии на БР заложена система бонусов/штрафов, стимули-

рующая генератора выполнять команды диспетчера) [1].

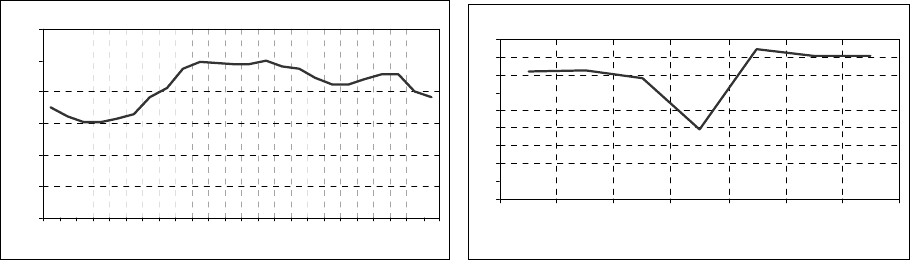

Несколько лет работы энергорынка, с одной стороны, показали его эффективность,

с другой – выявили массу проблем и недостатков. К наиболее важным достоинствам рабо-

ты рынка можно, пожалуй, отнести формирование цены, отражающей суточную и недель-

ную неравномерность электропотребления (рисунок 2), а также формирование принципов

загрузки, которые стимулируют генерирующие компании заявлять реальную себестои-

мость производства дополнительного мегаватт-часа электроэнергии, что нужно для расче-

та оптимального режима в ЕЭС. Можно показать, что в условиях конкурентного рынка

электроэнергии наиболее эффективной ценовой стратегией генератора является формиро-

вание и подача ценовых заявок, соответствующих его характеристике относительных

приростов стоимости производства электроэнергии.

Рисунок 2 – Динамика цены РСВ за сутки и за неделю

В то же время на данные принципы наложилось множество ограничений, которые в

значительной степени снижают эффективность работы данных механизмов, а значит и

энергорынка в целом. В частности, можно выделить целую группу проблем, связанную с

работой теплоэлектроцентралей в системе оптового рынка электроэнергии. Основная осо-

бенность работы ТЭЦ – это, прежде всего, сильная зависимость режима работы электро-

станции и ее технико-экономических показателей от режима отпуска тепла, в связи с чем

могут возникать разнообразные проблемы.

Проведенный анализ расходных характеристик реальной электростанции выявил,

что даже незначительное изменение отпуска тепла оказывает существенное влияние на

относительный прирост расхода условного топлива на выработку электроэнергии. Так,

например, при отпуске тепла 230 Гкал в час методом регрессионного анализа найдена

следующая характеристика расхода топлива:

0,0005

0,047521,14, (1)

где – расход условного топлива; – электрическая нагрузка.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

час

руб./МВтч

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

чтв пт сб вскр пон вт ср

день недели

р

у

б

.

/

М

В

т

ч

421

Далее можно найти характеристику относительного прироста расхода условно топ-

лива:

δ δ

⁄

хоп

0,0010,0475. (2)

Такие же характеристики найдены и для отпуска тепла в 200 Гкал час:

0,2723,33. (3)

δ δ

⁄

хоп

0,272. (4)

При этом для электрической нагрузки в 200 МВт относительный прирост в первом

случае составит 0,248 тут/МВт, во втором 0,272 тут/МВт. Переходя к характеристике

стоимости производства электроэнергии (учитывая стоимость топлива ~3000 руб./тут), по-

лучаем ценовую заявку, равную в первом случае 742 руб./МВт·ч, во втором 816 руб./МВт·ч.

Если на рынке сложится цена более 742 руб./МВт и менее 816 руб./МВт час, а заяв-

ка была сформирована в соответствии с начальным прогнозом отпуска тепловой энергии

на уровне 230 Гкал/час, то станция будет загружена по цене ниже относительного прирос-

та стоимости производства электроэнергии и получит отрицательный эффект от данной

загрузки, режим работы будет неоптимальным.

Таким образом, ошибка в прогнозе отпуска тепловой энергии может привести либо

к необоснованно высокой загрузке электростанции и продаже по цене ниже относительно-

го прироста стоимости расхода условного топлива, либо к недозагрузке мощностей и

снижению эффекта от продажи электроэнергии.

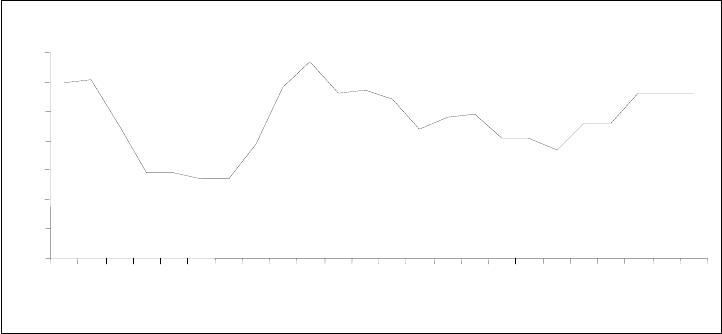

Помимо проблемы прогноза отпуска тепловой энергии существует проблема с су-

точным режимом отпуска тепла. На большинстве тепловых электростанций режим отпус-

ка тепла отличается сильной неравномерностью в течение суток (рисунок 3). Из рисунка 3

видно, что внутри суток отпуск тепла может значительно изменяться. Так, например,

можно выделить периоды ночного провала, пика и полупика тепловой нагрузки, что в

значительной степени совпадает с режимом выработки и электропотребления.

Рисунок 3 – Динамика внутрисуточного отпуска тепла

Соответственно, можно предположить, что в одни и те же сутки необходимо по-

строение трех различных характеристик относительных приростов. В противном случае

возможны значительные статистические погрешности при прогнозе характеристик и от-

рицательный финансовый результат от подачи ценовых заявок на основе прогнозных ха-

рактеристик. При этом как минимум необходимо порядка 3 точек для моделирования ка-

ждой характеристики. Действующая модель оптового рынка позволяет фактически пода-

вать не более трех точек (трех различных цен) в сутки чем в значительной степени сужает

возможности для тепловой генерации.

230

240

250

260

270

280

290

300

12

345678 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

час

Отпуск тепла

422

На основании вышеизложенного, исходя из опыта формирования режима работы

тепловых электростанций на оптовом рынке электроэнергии, можно заключить, что дей-

ствующая модель оптового рынка требует доработки и совершенствования, особенно в

части учета свойств теплоэлектроцентралей. Возможные решения, с точки зрения оптими-

зации режима работы ЕЭС, могут быть следующие:

учет ценовых заявок поставщиков на балансирующем рынке, либо корректиров-

ка действующего механизма формирования оперативных ценопринимающих

заявок, значительное количество которых остается неотобранными;

расширение возможностей учета характеристик относительных приростов рас-

хода условного топлива при формировании ценовых заявок (увеличение количе-

ства точек в ценовой заявке).

В заключение необходимо отметить, что формат настоящей статьи не позволил

описать все проблемы тепловых электростанций, возникающие при работе на оптовом

рынке электроэнергии, например, проблему вынужденной выработки на минимальных

нагрузках, проблему учета необходимости включения пиковых водогрейных котлов для

обеспечения электрической выработки и прочее. Но данные проблемы являются предме-

том отдельных обсуждений и решений.

Список использованных источников

1. Опадчий Ф.Ю. Балансирующий рынок // ЭнергоРынок, 2005. №8. С. 7–10.2.

2. Филиппова Т.А. Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетиче-

ских систем: Учебник. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. 300 с.

423

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ:

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТАРИФОВ

А.В. Крупский

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ

Совершенствование ценообразования в российской электроэнергетике предполага-

ет оптимизацию соотношения тарифов на электроэнергию для населения и промышленно-

сти.

В настоящее время в России, в отличие от сложившейся практики зарубежных

стран, тарифы для населения значительно ниже, чем для промышленности, за счёт пере-

крёстного субсидирования. Решением проблемы перекрестного субсидирования является

постепенное повышение тарифов на электроэнергию для населения, которое должно со-

провождаться положительной динамикой экономического роста, снижением удельного

веса теневого сектора, уменьшением дифференциации доходов населения, ростом соби-

раемости налогов, сокращением объемов вывоза капиталов за границу.

За счет активного использования этих факторов вполне реально добиться увеличе-

ния до цивилизованных размеров доходов большей части населения страны. Если же уве-

личение тарифов на электроэнергию для населения не будет сопровождаться выполнени-

ем вышерассмотренных условий, это приведет к росту неплатежей за потребленную элек-

троэнергию со стороны населения, усилению финансовой нестабильности многих энерго-

компаний.

У энергокомпаний имеются значительные резервы снижения затрат на производст-

во, передачу и распределение энергии за счет экономии топлива, оптимизации численно-

сти персонала и др. Вместе с тем необходимо совершенствовать систему тарифообразова-

ния на электроэнергию.

В условиях увеличения средних издержек энергопроизводства цена спроса должна

приближаться к величине предельных издержек [3]. Именно в этом случае появляется

возможность стимулировать рост отпуска энергии. Изменение цены определяется дина

-

микой предельных издержек и эластичностью спроса. При уменьшении предельных из-

держек и увеличении спроса цена снизится. Основной критерий прогрессивности любых

реформ является улучшение качества жизни населения страны. Поэтому без существенно-

го повышения благосостояния у подавляющего большинства населения России преобра-

зования экономики обречены на неудачу, которая может иметь крайне негативные по-

следствия для ее безопасности.

В последние десятилетия электроэнергетика многих стран реформировалась с це-

лью повышения ее экономической эффективности путем развития конкуренции. Это связа-

но с тем, что в густонаселенных странах Западной Европы с высокоразвитой промышлен-

ностью значительно увеличилась плотность электростанций и сетей электропередачи. У

большинства потребителей энергии появился выбор получения энергии не от двух-трех

альтернативных источников энергии, а от 10–15.

В этих условиях структура электроэнергетики как естественной монополии (на ло-

кальных рынках) изменяется, что обусловливает трансформацию методов ее государст-

венного регулирования. В целях реализации возможности использования конкуренции для

совершенствования механизмов ценообразования и финансовой мотивации в ряде евро-

пейских стран была разработана

теоретически и опробована на практике модель государ-

ственного (в условиях ЕС − межгосударственного) регулирования рынка производства и

распределения электроэнергии в краткосрочном периоде – модель конкурентного пула. Ее

424

главными задачами являются обеспечение свободного доступа к линиям электропередачи

и распределительным сетям и выравнивание экономических условий продажи энергии для

всех продавцов и ее покупки для всех покупателей (а также для владельцев сетей и линий

электропередачи).

Модель пула нашла применение в Великобритании (Англия и Уэльс), США (Кали-

форния), Австралии, Швеции, Канаде (Альберта), Новой Зеландии, Норвегии, Испании.

Модель доступа к сети применяется в США, ряде провинций Канады, Финляндии, Герма-

нии, Японии, Нидерландах, Португалии. Использование этой модели не требует верти-

кального обособления, достаточно разделения счетов.

Традиционно господствовавший в отрасли вертикально интегрированный монопо-

лист, владеющий сетью и осуществляющий оперативное управление, должен разрешить

конкурентам использовать сеть на недискриминационных условиях. Рыночная цена энер-

гии в пуле определяется замыкающими заявками (с добавлением платежа за доступ к се-

ти). Поэтому иногда цену пула характеризуют как маржинальную.

Эффективность конкуренции в модели пула определяется достаточно большим

числом источников энергии, реально доступных для большинства потребителей. Необхо-

димо отметить, что это требование в условиях России гораздо менее выполнимо, чем в

Западной Европе, из-за меньшей плотности населения.

При определении тарифа по предельным затратам наиболее дорогой электростан-

ции остальные электростанции, включенные в баланс электроэнергии и мощности, полу-

чат неоправданную сверхприбыль и не станут стремиться снижать затраты. Они заинтере-

сованы завышать (по крайней мере не снижать) предельные затраты, т. е. затраты самой

дорогой электростанции из тех, что войдут в утвержденный Федеральной службой по та-

рифам РФ и системным оператором баланс электроэнергии и мощности, и не превышать

их при подаче заявок системному оператору, чтобы не выпасть из баланса.

Коллективная заинтересованность производителей в завышении затрат наблюдает-

ся и при государственном установлении тарифов на основе данных о средних затратах.

Однако этот фактор оказывает пренебрежимо малое влияние по сравнению с заинтересо-

ванностью производителей в создании ситуации дефицита. Генерирующие компании не

заинтересованы во вводе энергомощностей из-за неопределенности будущего спроса на

электроэнергию, тарифов и риска не окупить инвестиции. Наоборот, все генерирующие

компании заинтересованы в дефиците электроэнергии и мощности. Если генерирующая

компания строит новые электростанции, то она должна включать инвестиции в тариф в

течение 45 лет. В этом случае она теряет свою нишу на конкурентном рынке электроэнер-

гии, так как ее тариф оказывается выше, чем у конкурентов.

В отличие от рынка товаров спотовый рынок

электроэнергии (биржа электроэнер-

гии) не имеет механизма стабилизации цен за счет накопления запасов, так как электро-

энергия не подлежит экономному хранению. Как следствие, в пиковые часы неизбежен

резкий рост электрической нагрузки (жаркие дни летом, холодные дни зимой). В условиях

растущего дефицита электроэнергии этот недостаток спотового рынка нельзя устранить и

хеджированием поставок электроэнергии.

Опыт Англии показывает, что при формировании равновесной цены на электро-

энергию на спотовом рынке по предельным издержкам замыкающих электростанций воз-

можен молчаливый сговор олигополии – нескольких генерирующих компаний, – приво-

дящий к завышению издержек и сокрытию прибыли. Безуспешная борьба в течение 10 лет

государственного регулятора с этим злом привела к тому, что в 2001 г. была отменена та-

кая модель спотового рынка электроэнергии.

425

В настоящее время системный оператор Англии имеет резервные мощности с фик-

сированной ценой электроэнергии. Эти мощности включаются в работу, как только кон-

курентная цена на рынке превышает установленный фиксированный уровень. Такой под-

ход аналогичен созданию государственных резервов зерна, который применяется во мно-

гих развитых странах для регулирования рыночной цены на зерно.

При отсутствии государственного регулирования в условиях конкуренции и сво-

бодных цен на электроэнергию энергокомпания не заинтересована в строительстве новых

электростанций, так как инвестиционная составляющая увеличивает тариф, и она может

потерять свою нишу на спотовом рынке электроэнергии. Дерегулирование приводит со

временем к дефициту энергомощностей и электроэнергии, что объективно выгодно всем

конкурирующим энергокомпаниям. Налицо молчаливый сговор, так как при дефиците

резко возрастает цена на электроэнергию, обеспечивая получение сверхприбыли. Имеет

место противоречие между краткосрочными целями энергопроизводителей и долгосроч-

ными интересами общества потребителей электроэнергии.

Таким образом, главной опасностью, которую создает отсутствие государственного

регулирования монополии, является не непосредственное завышение цен, а создание си-

туации дефицита мощности по производству электроэнергии.

В странах Западной Европы и США уже с конца XIX в. государство выступило на

стороне конкуренции в борьбе с монополиями. Результаты противостояния государства

монополиям нельзя назвать достаточно успешными даже в развитых странах. На практике

применение антимонопольных законов сталкивается с большими трудностями. Нет согла-

сия между идеологами и по вопросу: контролирование рынка крупными компаниями – зло

или благо для экономики, следует добиваться их конкуренции или сотрудничества?

Еще более осложнено положение государства в бедных странах с периферийной

экономикой, где огромных размеров достигают диспаритеты цен между продукцией экс-

портирующих отраслей (обычно олигополистической структуры) и товарами внутреннего

рынка, как правило, производимыми малыми и средними предприятиями. По-видимому, в

ряде отраслей, где большая часть рынка представлена продукцией лишь трех-четырех

компаний, действительно конкурирующих друг с другом, предотвращаются негативные

последствия монополизации. Однако проверить это утверждение практически невозмож-

но. Антимонопольные законы запрещают явные (или неявные) соглашения (сговоры) об

ограничении выпуска продукции и фиксации цен на уровне

выше конкурентного. Однако

общность интересов участников часто диктует настолько очевидные действия, что ни яв-

ного, ни тайного сговора не требуется [4].

Нескольким крупным компаниям, каждая из которых оперирует на нескольких,

территориально разобщенных рынках, вовсе не обязательно конкурировать друг с другом

на локальных рынках. Чаще всего происходит раздел сфер влияния. При этом на

каждом

локальном рынке остаются не только лидер, но и другие компании. Однако при повыше-

нии цены лидером остальные компании не пытаются воспользоваться этим, чтобы увели-

чить свою долю на рынке, а также повышают цену. Для такой солидарности вовсе нет не-

обходимости в какой-либо форме сговора. Мотивацией служит просто осознание единства

интересов. Ярким примером может служить опыт либеральных реформ в электроэнерге-

тике и в газовом комплексе в Великобритании, США (штат Калифорния) и других стра-

нах. Непосредственным следствием дробления единой системы, регулируемой государст-

вом, оказывается сохранение или даже некоторое снижение цены (электроэнергии или га-

за). Затем следует снижение уровня инвестиций и нарастание дефицита. Через несколько

лет происходит резкий скачок цен (тарифов), которые обычно повышаются в несколько

раз [4].

426

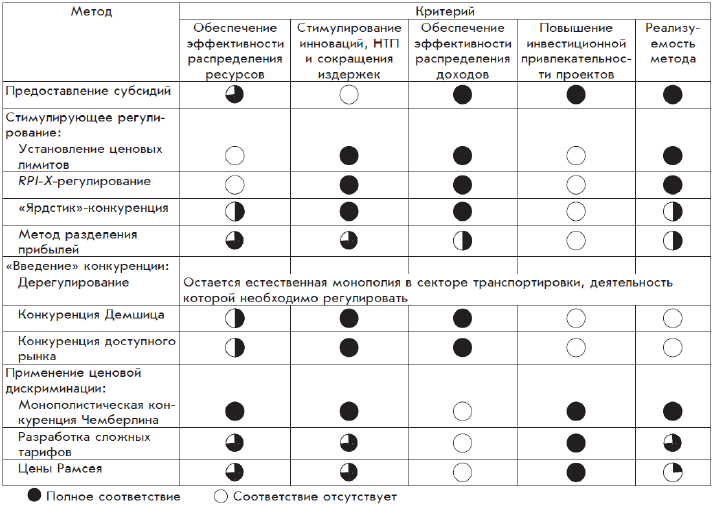

Неудовлетворенность традиционным механизмом придала импульс развитию но-

вых методов (рисунок). В первую очередь это методы стимулирующего регулирования,

которые ориентируют на ослабление зависимости разрешенных доходов регулируемого

предприятия от его собственных издержек.

Рисунок – Сравнительный анализ методов тарифного регулирования

В этих условиях у предприятия появляются стимулы, сходные со стимулами пред-

приятия на конкурентном рынке. Можно выделить два основных подхода к построению

схем стимулирующего регулирования.

1. Регулирующий процесс замораживается в определенный момент времени: огра-

ничение может быть по-прежнему установлено на базе издержек предприятия, но его по-

следующая корректировка при изменении издержек не предусмотрена. Корректировка

осуществляется только в соответствии с индексом инфляции, поэтому предприятие может

реально присвоить выгоды от сокращения своих издержек.

2. Полный отказ от опоры на собственные издержки предприятия при определении

ограничений и их определение на основе внешней рекомендательной (справочной) вели-

чины, которая рассчитывается на базе внешней информации и должна приближаться к ве-

личине, которая установилась, если бы рынок был конкурентным. Доход предприятия в

этом случае не зависит от издержек. Стремление снижать издержки не влечет за собой со-

кращения дохода, следовательно, появляются стимулы для более эффективной работы.

Ценовые лимиты (price caps) являются одним из основных новшеств в области ре-

гулирования. Основная идея этого механизма проста: установить фиксированный «пото-

лок» для цены, назначаемой регулируемым предприятием. В этом случае предприятие бу-

дет сокращать свои издержки, как это делается в условиях свободной конкуренции, когда

рыночная цена принимается как данная извне. Регулирующие органы, используя данный

механизм, устанавливают цену, называемую лимитом. Предприятию разрешается назна-

чать цену, меньшую или равную лимиту, и присваивать всю получаемую прибыль.

На длительных временных интервалах происходят периодические

пересмотры це-

нового лимита, исходя из изменения издержек, спроса и условий получения прибыли

предприятием и др. Интервалы между пересмотрами заранее фиксированы. Эти правила

необходимы, чтобы не подрывать заинтересованности инвесторов в долгосрочных проек-

тах.

427

Одной из наиболее распространенных форм ценовых лимитов стал механизм, огра-

ничивающий средний темп роста регулируемых цен темпом роста индекса потребитель-

ских цен (RPI) за минусом фактора роста производительности Х (выражен в процентах).

Индекс RPI хорош тем, что предприятие не может им манипулировать, а потребителям он

дает четкие ценовые сигналы. Этот метод регулирования гораздо в большей мере ориен-

тирован на перспективу, чем, например, метод регулирования нормы отдачи. RPI-X − ре-

гулирование основывается на прогнозах роста производительности и развития спроса [5].

«Ярдстик»−конкуренция − один из ключевых факторов в экономике регулирова-

ния. Монополия предприятия на информацию обеспечивает ему высокие ренты, сокраще-

ние которых является прямой задачей регулирующих органов. Если смотреть на процесс

регулирования сквозь призму проблемы информации, то «ярдстик»−конкуренция может

быть охарактеризована как способ регулирования нескольких региональных монополий

путем сопоставления информации о каждой из них. Ослабляя монополию каждой отдель-

ной компании на информацию, управляющий орган тем самым улучшает перспективы

достижения эффективности в разных ее проявлениях [3].

Этот подход иногда называют подходом среднеотраслевых издержек, и он может

успешно применяться там, где есть несколько регулируемых компаний, использующих

аналогичную технологию для обслуживания различных рынков (электроэнергетика, водо-

снабжение). При данном типе регулирования предприятие получает вознаграждение в за-

висимости от того, насколько успешно действует группа сходных предприятий. Доходы

предприятия полностью отделяются от его собственных издержек. Этот режим дает регу-

лируемому предприятию стимулы к инновациям, так как выгоды от них не изымаются ре-

гулирующими органами. При введении подобного режима предприятия отрасли начинают

конкурировать между собой по показателю эффективности [1].

Существуют схемы, содержащие элемент дележа прибыли между предприятием и

потребителями. Большинство используемых в США схем ценовых лимитов включают в

себя ограничения на выигрыш (потерю) предприятия до того, как начинается процесс де-

лежа прибыли с потребителями. Такие ограничения иногда называют разумными преде-

лами. Стимулы к снижению издержек при таком механизме намного сильнее, чем при ре-

гулировании нормы отдачи, а необходимости в пересмотрах ставок не возникает. Иссле-

дователи полагают [2], что введение даже очень небольшого элемента дележа прибыли

всегда имеет положительный эффект по сравнению с чистыми ценовыми лимитами. Раз-

рабатываются планы использования скользящей пропорции, так как фиксированная про-

порция дележа прибыли не всегда оптимальна. В качестве примера можно привести элек-

троэнергетическую отрасль штата Индиана, в котором была введена схема

скользящей

пропорции: все доходы до 10,6 % получает компания, доходы свыше 12,3 % − потребите-

ли, а доходы в этом промежутке делятся между компанией и потребителями [6, 7].

Заключение. В условиях трансформируемой экономики необходимо усилить ры-

ночную мотивацию тарифного регулирования естественных монополий, т.к. они функ-

ционируют в условиях разнонаправленных целевых установок: с одной стороны, призва-

ны

обеспечить прибыльную деятельность и оптимальные параметры сетевых структур, с

другой стороны, реализовать себя как элемент инфраструктуры, ориентированный на

производство услуг по регулируемым социально низким тарифам. Представляется, что

тарифное регулирование не следует ориентировать на полную окупаемость затрат с целью

подержания социально низких цен на услуги естественных монополий. Правительствен-

ные решения об изменении уровня тарифов или о прекращении перекрестного субсидиро-

вания в этих отраслях должны сопровождаться выделением бюджетных средств для целе-

вых, адресных дотаций малообеспеченным слоям населения и установлением предельного

уровня дифференциации тарифов по группам потребителей. Необходимо более четко раз-

граничить массив тарифов на регулируемые и свободные. По мере формирования ограни-

428

ченной конкурентной среды на естественно монопольных рынках целесообразно высво-

бодить часть тарифов из-под жесткого государственного регулирования, переориентиро-

ваться с преимущественно административного на более эффективное рыночное регулиро-

вание при сохранении роли государства в этих отраслях.

Список использованных источников

1. Кузовкин А.И. Энергетический кризис и энергореформа в России: конкуренция вместо

надежности //Проблемы прогнозирования. 2006. № 2.

2. Кузовкин А.И. Реформирование электроэнергетики и энергетическая безопасность.

(Серия «Экономика современной России»). М.: ОАО «Институт микроэкономики».

2006.

3. Новиков С.С. Ценообразование в условиях новой модели оптового рынка электроэнер-

гии / С. С. Новиков, И. Г. Макаренко // Электрика. 2007. № 9. С. 8–14.

4. Пастернак Ю.Д. Зарубежный опыт и российская практика формирования механизма

ценообразования: автореферат диссертация кандидата экономических наук: 08.00.14.

М. 2007. 24 с.

5. Сюсюкин А.И. Дискриминация потребителей электроэнергии нарастает // Электрика.

2008. № 8. С. 6–9.

6. Узяков М.Н. Трансформация российской экономики и возможности экономического

роста М.: Изд-во ИСЭПН. 2000.

7. Яременко Ю.В. Экономический рост. Структурная политика // Проблемы прогнозиро-

вания. 2001. № 1.

429

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНЫЕДОКЛАДЫ ................................................................................................................ 5

Актуальные проблемы развития энергосистем / П.В. Чусовитин, С.А. Ерошенко................. 7

К вопросу развития математической модели для оперативно-диспетчерского управления

ЭЭС и функционирования рынка электроэнергии / А.С. Бердин, Н.Г. Шубин ..................... 14

Мастер-класс «Вычислительные модели режимов ЭС» / П.М. Ерохин, В.В. Давыдов......... 21

Мониторинг запасов устойчивости энергосистем по данным СМПР с идентификацией

и использованием собственных и взаимных проводимостей ЭДС эквивалентных

генераторов / А.Г. Фишов ............................................................................................................ 24

О формировании уральской научной школы в области электроэнергетики /

П.И. Бартоломей, А.В. Паздерин ............................................................................................... 28

Обоснование средств обеспечения балансовой надежности вариантов развития ЕЭС

России / Ю.Я. Чукреев ................................................................................................................. 34

Особенности подготовки специалистов-электроэнергетиков в условиях двухуровневой

системы высшего образования / П.И. Бартоломей, А.Ю. Коняев, А.В. Паздерин ................ 41

Подготовка молодых специалистов Системного оператора – организация,

деловые процессы и предварительные результаты / Н.Г. Шульгинов, В.А. Дьячков,

В.П. Будовский ............................................................................................................................. 45

Развитие методов оценивания состояния ЭЭС на основе новых источников

данных, технологий распределенных вычислений и методов искусственного

интеллекта / А.З. Гамм, И.Н. Колосок, А.М. Глазунова, Ю.А. Гришин, Е.С. Коркина .......... 50

Развитие технологий векторной регистрации параметров режима в ЕЭС России /

Б.И. Аюев, А.В. Данилин, П.М. Ерохин, Ю.А. Куликов, С.А. Павлушко .................................. 58

Уральский молодежный энергетический Форум / А.Е. Соколов, И.В. Шевелев,

А.В. Лемех ..................................................................................................................................... 65

Энерго-информационная модель развития систем электроснабжения крупных

городов / С.Е. Кокин .................................................................................................................... 68

МОДЕЛИИАЛГОРИТМЫРЕШЕНИЯЗАДАЧУПРАВЛЕНИЯРЕЖИМАМИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХСИСТЕМ .......................................................................................... 73

Автоматизация актуализации расчетной модели при краткосрочном планировании /

И.В. Степанов, И.П. Родин, Р.Т. Хабиров, Е.Е. Вакульчик ..................................................... 75

Анализ и определение направлений оптимизации режимов работы двухцепных

воздушных ЛЭП 35-220 кВ с использованием многопроводных схем замещения /

А.С. Ведерников, В.Г. Гольдштейн, Е.М. Шишков ................................................................... 80

Анализ режимов возможного возникновения каскадных процессов с учетом действия

АОПО на примере расчетов Уфимского энергорайона ЭЭС Башкирии /

В.Ю. Молохатко .......................................................................................................................... 86

Анализ схемно-режимных мероприятий при решении задач ведения режимов работы

и планирования ремонтов оборудования энергосистем / И.В. Кравченко, С.В. Леонов,

А.С. Карпов, Д.А. Дмитриев ....................................................................................................... 92

Априорное обнаружение грубых ошибок телеметрии для оценивания состояния ЭЭС /

П.И. Бартоломей, Е.Н. Котова, Е.М Лебедев .......................................................................... 96

Верификация исходных данных для расчета токов короткого замыкания сложных

энергосистем / А.С. Брилинский, С.В. Смоловик .................................................................... 102