Сборник докладов - Электроэнергетика глазами молодежи 2010

Подождите немного. Документ загружается.

15

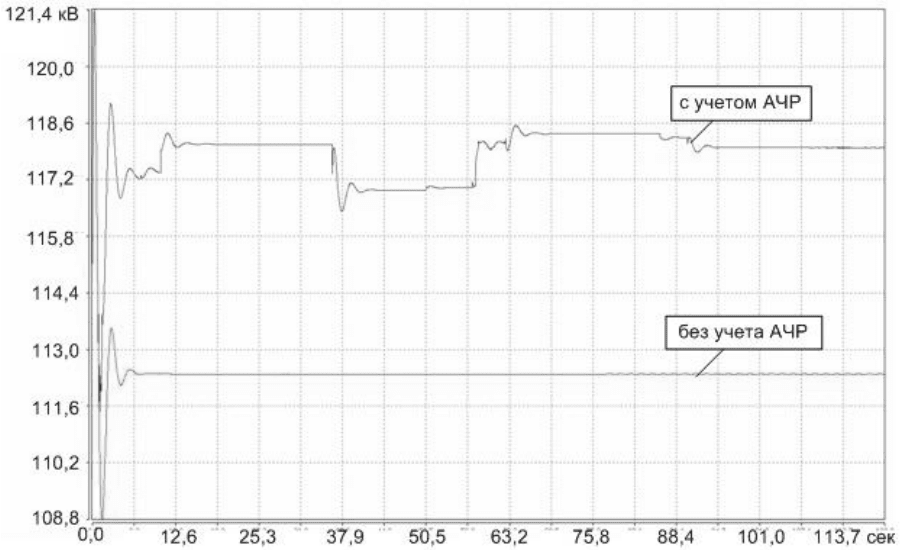

На рисунке 3 представлено изменение напряжения на шинах 110 кВ ПС Западная с

учётом и без учёта АЧР. Через 1 с после выделения напряжение на шинах 110 кВ ПС За-

падная снижается до 111 кВ, затем после загрузки ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 по активной мощности и

действия АЧР напряжение устанавливается на уровне 118 кВ. Таким образом, устойчи-

вость нагрузки в выделенной части Уфимского энергорайона сохраняется.

Рисунок 3 – Изменение напряжения на шинах 110 кВ ПС Западная

с учетом действия АЧР/без учета действия АЧР

Выводы. Расчёты по определению достаточности объёмов АЧР в Уфимском энер-

горайоне, выполненные для электрического режима, соответствующего режиму энерго-

системы РБ 16.12.2009 г. 18-00, показали, что для данного режима:

–

объём нагрузки, подключенной к устройствам АЧР в Уфимском энергорайоне,

достаточен;

– настройка устройств АЧР правильная.

Для дальнейшего анализа достаточности объёмов АЧР в Уфимском энергорайоне

необходимо рассмотреть режимы с различными составами оборудования и балансами

электрической мощности (максимальные зимние и максимальные летние режимы).

Список использованных источников

1. СТО 59012820.29.240.001-2010. Технические правила организации в ЕЭС России

авто-

матического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощ-

ности (автоматическая частотная разгрузка). – Введ. 2009-31-12 – М.: ОАО «СО ЕЭС»,

2010. 21 с.

2. Методические указания по устойчивости энергосистем / Минэнерго РФ; Введ. 30.06.03.

– М., 2003. 14 с.

3. Рабинович Р.С. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем. М.: Энергия, 1980.

344 с.

16

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМНЫХ АВАРИЙ

В ЕЭС РОССИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Д.А. Панасецкий

ИСЭМ СО РАН

Введение. Вопросы устойчивости являются ключевыми при проектировании и

эксплуатации энергосистем (ЭС). Нарушение устойчивости ЭС является первопричиной

возникновения любой системной аварии. Можно выделить два типа ограничений, обу-

словленных требованиями устойчивости: ограничения по напряжению (устойчивость уз-

лов нагрузки), ограничения по параллельной работе генераторов (устойчивость парал-

лельной работы генераторов). Устойчивость узлов нагрузки связана

с располагаемым объ-

емом реактивной мощности. При ее исследовании целесообразно рассматривать динами-

ческую и статическую устойчивость по напряжению. Динамическая устойчивость по на-

пряжению включает исследование переходных процессов с подробным учетом динамиче-

ских свойств элементов ЭС: двигателей, различных типов нагрузки, РПН трансформато-

ров и т.д. Статическая устойчивость по напряжению включает в себя исследование пове-

дения нагрузки при плавном изменении параметров режима. Устойчивость параллельной

работы генераторов включает динамическое исследование колебаний углов роторов гене-

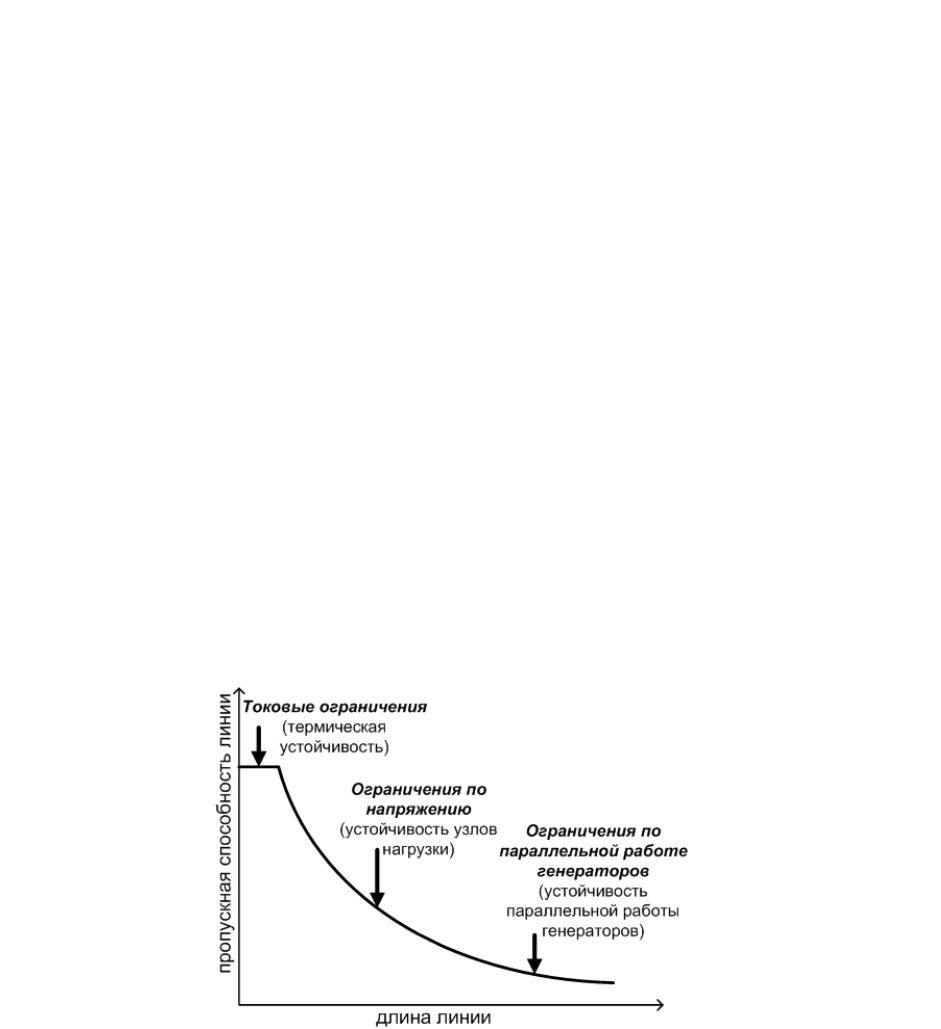

раторов при различных типах возмущений в ЭС. На рисунке 1 приведена условная харак-

теристика передела по передаваемой мощности в зависимости от длины линии, а также

связь данного предела с различными

типами устойчивости.

Рисунок 1 – Условная характеристика предела по передаваемой мощности

в зависимости от длины линии

Ограничения по напряжению, в большинстве случаев, являются определяющими

при исследовании устойчивости ЭС со сложной многоконтурной структурой, в которой

преобладают линии средней протяженности (крупные промышленные центры, сети мега-

полисов). Основным фактором, влияющим на устойчивость узлов нагрузки, является объ-

ем располагаемой реактивной мощности. Устойчивость параллельной работы генераторов

является основным ограничивающим фактором при исследовании протяженных межсис-

темных связей и ЭС большой протяженности, для которых характерно наличие длинных

линий. Основным фактором, влияющим на устойчивость параллельной работы генерато-

ров, является тип и место повреждения, которые нормируются соответствующими мето-

дическими указаниями. Таким образом, в большинстве случаев, структурные особенности

ЭС являются определяющим фактором, от которого зависит преобладание того или иного

типа устойчивости.

17

Системы противоаварийного управления (ПАУ) призваны не допускать нарушения

устойчивости и являются основным средством противодействия развитию тяжелых сис-

темных аварий электроэнергетических систем (ЭЭС). По сравнению с зарубежными стра-

нами система ПАУ в ЕЭС России является более совершенной по принципам ее работы и

обеспечивает надежность и живучесть ЭЭС. В связи с географической протяженностью

территории, удаленностью производителей и потребителей электрической энергии, осно-

вополагающей для ЕЭС России является устойчивость параллельной работы генераторов.

Поэтому под термином надежность чаще всего понимается надежность параллельной ра-

боты электростанций. Основным средством, направленным на сохранение устойчивости

параллельной работы электростанций, являются комплексы автоматики предотвращения

нарушения устойчивости (АПНУ). Эффективность существующих принципов построения

АПНУ была доказана длительным опытом эксплуатации.

Новые механизмы развития системных аварий. В последние десятилетия в ЭС

развитых стран мира происходили крупные системные аварии, повлекшие за собой значи-

тельные ущербы. Основной причиной возникновения данных аварий является рост элек-

тропотребления и последующее сетевое строительство, а также сопутствующая реструк-

туризация электроэнергетики и переход к рынку. Следует отметить, что большинство

данных аварий происходили в ЭС со сложной структурой, где основным ограничивающим

фактором являлась устойчивость узлов нагрузки. Кроме того, анализ крупных системных

аварий указывает на тот факт, что практически все они протекали по одному и тому же

сценарию: после первого серьезного возмущения, спустя некоторое время, следовали

множественные возмущения, которые приводили к погашению большей части ЭС [1]. Фа-

за развития аварии после первого возмущения представляла собой относительно продол-

жительный и спокойный период с нормальным уровнем напряжения и частоты в ЭС, за

которым следовала лавина напряжения, длящаяся несколько секунд [2, 3]. Первое серьез-

ное возмущение приводило к увеличению потерь реактивной мощности в системе и к уве-

личению выработки реактивной мощности синхронными машинами, находящимися в не-

посредственной близости от места повреждения. Таким образом, первое возмущение яв-

лялось локальной проблемой. Спустя некоторое время дефицит реактивной мощности в

поврежденной подсистеме мог существенно возрасти, например, вследствие отключения

перегруженного генератора, что в свою очередь приводило к коллапсу близлежащих под-

систем и системы в целом. Таким образом, когда речь идет об устойчивости крупных

энергорайонов с высокой степенью концентрации генерирующих мощностей и потреби-

телей, необходимо, прежде всего, вести речь о контроле потоков реактивной мощности и

уровней напряжения. В некоторых европейских странах контроль напряжения и реактив-

ной мощности основан на разбиении ЭС на зоны управления по принципу наибольшей

взаимной удаленности [4, 5]. В отечественной технической литературе подобные зоны по-

лучили название концентрированных генерирующих узлов (КГУ) [5].

Развитие экономики России в условиях рынка способствует развитию крупных

промышленных и деловых центров, свойства элетросетевой структуры которых схожи со

свойствами западных энергообъединений. Таким образом, можно ожидать, что в будущем

системные аварии в сетях мегаполисов и крупных промышленных центров России будут

протекать по «западному» сценарию, при этом определяющим фактором станет устойчи-

вость узлов нагрузки потребителей, а не устойчивость параллельной работы генераторов.

Первой крупной системной аварией по «западному» сценарию, случившейся в ЕЭС

России, стала авария в Московской ЭС в мае 2005 года. Данная авария произошла при

нормальной частоте, когда после отключения ряда линий, в результате лавинообразного

снижения напряжения, произошло отключение значительной генерирующей мощности и

большого числа потребителей. Часть Московской ЭС, расположенная в черте города и на

примыкающих непосредственно к ней территориях, обладает всеми признаками КГУ,

уникального по структуре и охвату территории [5].

18

В [6] был приведен подробный отчет об исследовании режимов Московской ЭС в

ходе развития аварии. Статья содержит ценные выводы и указания, однако авторы статьи

прошли мимо факта значительной перегрузки по току большого числа турбогенераторов

Московской и прилежащих к ней энергосистем, которая, как было указано в [7, 8], явилась

основной причиной катастрофического развития аварии.

Численный пример. Сложные компьютерные модели позволяют анализировать

ход развития аварии, однако не всегда подходят для понимания механизмов, лежащих в ее

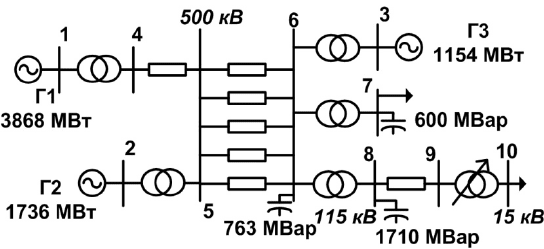

основе. На примере простой тестовой схемы, приведенной на рисунке 2, можно продемон-

стрировать механизмы, которые, по мнению автора, лежали в основе Московской аварии.

Тестовая схема представляет собой модифицированный вариант схемы, приведен-

ной в [9, 10]. Модель тестовой схемы была разработана с использованием программного

продукта PSAT [11], она содержит следующий набор локальных устройств управления:

регуляторы скорости (РС) турбин и автоматические регуляторы возбуждения

(АРВ), установленные на Г2 и Г3. Генератор Г1 моделировался источником бес-

конечной мощности;

на генераторе Г3 установлен ограничитель тока возбуждения, относительная

предельная величина тока возбуждения равна 12 отн. ед.;

трансформатор ветви 9–10 был оснащен автоматическим регулятором коэффи-

циента трансформации (АРКТ) непрерывного действия.

Рисунок 2 – Тестовая схема

Нагрузка узла 7 моделировалась эквивалентным асинхронным двигателем мощно-

стью 3600 МВт. Нагрузка узла 10 моделировалась статической характеристикой с пара-

метрами 50 % постоянного импеданса и 50 % постоянства тока для активной и реактивной

составляющих, величина нагрузки

при номинальном напряжении составляла 3460 МВт по

активной и 993 МВАр по реактивной мощности. Относительная предельная величина тока

статора генератора Г3 составляет 18 отн. ед. Подробное описание вышеперечисленных

моделей приведено в руководстве пользователя системы PSAT.

Рассмотрим следующую последовательность аварийных событий:

2 секунды. Отключение одной из линий, связывающих узлы 5–6, вследствие

трехфазного КЗ вблизи узла 5. Переходное

сопротивление в месте КЗ 0.01 Ом,

АПВ отсутствует. Расчетное время КЗ 0.12 с;

30 секунд. Потеря БСК 600 МВАр в узле 7.

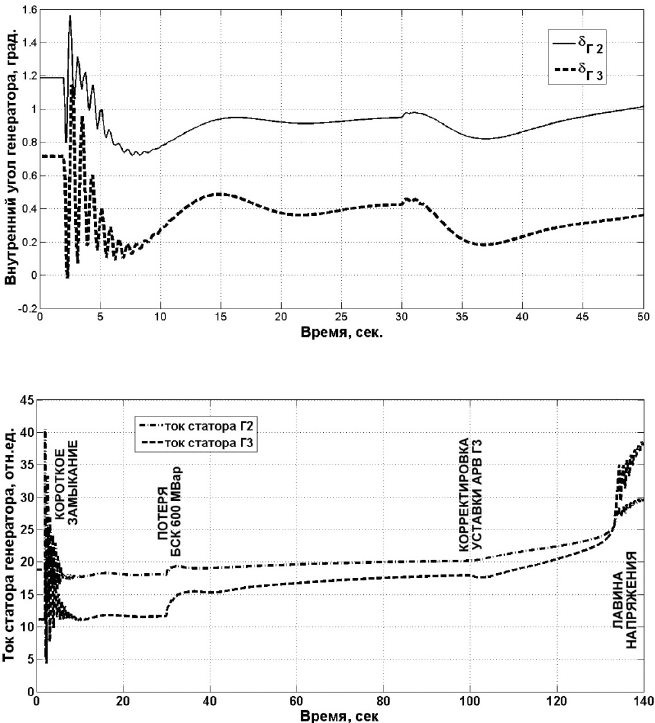

В первом событии опасное короткое замыкание с последующим отключением ли-

нии 5–6 не привело к потере устойчивости рассматриваемой системы, при этом роторы

генераторов Г2 и Г3 двигались практически синхронно, о чем свидетельствует график

временной зависимости внутренних углов генераторов на начальном этапе переходного

процесса, приведенный на рисунке 3. Таким образом, для рассматриваемой тестовой схе-

мы устойчивость параллельной работы генераторов не является определяющим фактором,

что объясняется их существенной электрической близостью.

19

Потеря БСК 600 МВАр в узле 7 привела к нехватке реактивной мощности в систе-

ме. При этом основную нагрузку по реактивной мощности взял на себя близлежащий ге-

нератор Г3, дополнительная загрузка по реактивной мощности привела к увеличению тока

статора данного генератора, рисунок 4.

Рисунок 3 – График временной зависимости внутренних углов генераторов

Г2 и Г3 на начальном этапе развития аварии

Рисунок 4 – Токи статоров генераторов Г2 и Г3 в ходе развития аварии

Спустя некоторое время, вследствие работы АРКТ трансформатора нагрузки уз-

ла 10, токи статора и ротора Г3 достигли предельных величин. В настоящее время в оте-

чественной практике регуляторы АРКТ не находят широкого применения в связи с

низ-

ким уровнем надежности систем РПН трансформаторов, тем не менее рост тока статора

генератора может быть обусловлен и естественным ростом нагрузки в течение суток, что,

в частности, имело место при развитии Московской аварии.

Заботясь о дальнейшей надежной работе генератора Г3, персонал станции стремит-

ся уменьшить токовую загрузку его статора. По инструкции

, персонал не имеет права

уменьшать активную загрузку генератора без команды диспетчера, однако он может по-

пытаться уменьшить реактивную загрузку генератора путем воздействия на уставку АРВ.

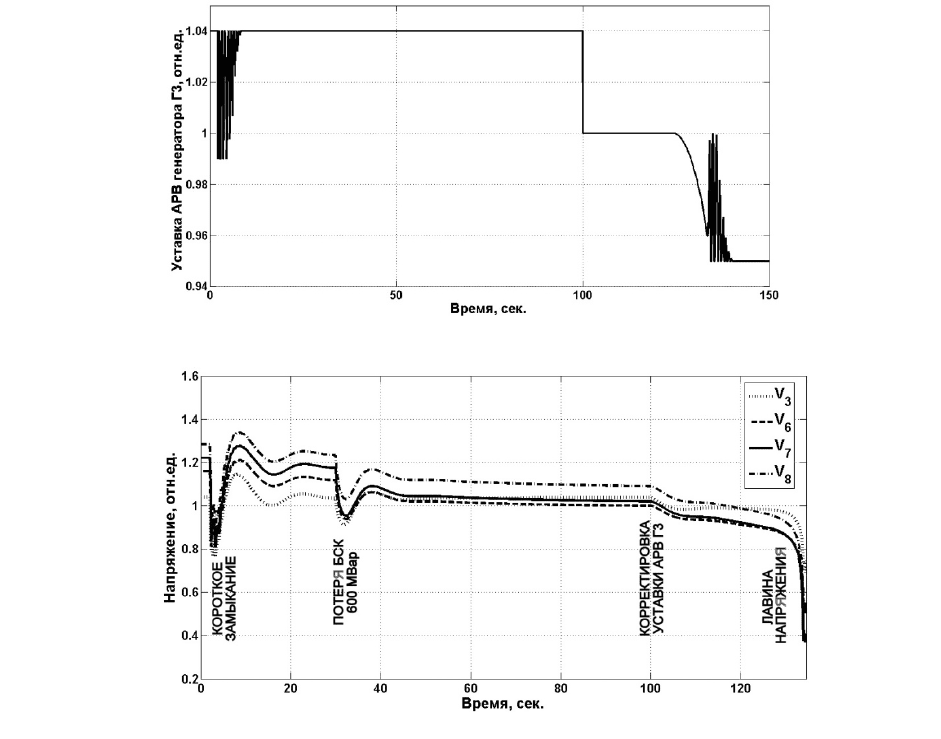

В момент времени «100 секунд» персонал снижает уставку АРВ генератора Г3 с 1.04 отн.ед.

до 1 отн. ед., рисунок 5. Однако уменьшение выдачи реактивной мощности способствует

дальнейшему понижению

напряжения в сети, и, в сочетании с увеличением потребления

реактивной мощности нагрузкой и действием устройства ограничения тока возбуждения,

влечет за собой лавинообразное снижение напряжение в системе, рисунок 6. Лавина на-

пряжения приводит к дальнейшему росту тока статора генераторов Г2 и Г3, что практиче-

ски мгновенно приведет к их отключению устройствами релейной защиты

, см. рисунок 4,

что, в свою очередь, запустит процесс каскадного отключения генераторов и линий в

20

близлежащих подсистемах. Данный механизм, применительно к Московской аварии, был

подробно описан в [7, 8].

Рисунок 5 – Изменение уставки АРВ генератора Г3 в ходе развития аварии

Рисунок 6 – Напряжение на шинах системы в ходе развития аварии

Приведенный пример наглядно иллюстрирует механизмы развития аварийной

ситуации при нарушении устойчивости узлов нагрузки в ЭС со сложной многоконтурной

структурой, в которых преобладают линии средней протяженности (крупные

промышленные центры, сети мегаполисов).

Таким образом, локальное нарушение устойчивости узлов нагрузки может стать

причиной крупной системной

аварии.

Анализ возможных недостатков существующей системы ПАУ. В настоящее

время основным средством противодействия нарушению устойчивости узлов нагрузки в

ЕЭС России является локальная автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН),

которая выполняет отключение нагрузки (ОН) по факту локального снижения напряжения

в узле. ОН может также оперативно выполняться диспетчером энергосистемы. АОСН об-

ладает низким

интеллектуальным уровнем, так как действует на основании локальной ин-

формации о параметрах режима и практически никак не координирует свои действия с

другими устройствами ПАУ, выполнение команд ОН «вслепую», как правило, приводит к

передозировкам управляющих воздействий (УВ). Возможность централизованного ОН

диспетчером ЭС может отсутствовать, что, в частности, имело место в момент возникно

-

вения Московской аварии, кроме того, принятие решения об оперативном ограничении

электроснабжения потребителей требует сбора и анализа большого объема данных и мо-

жет существенно затянуться в условиях стрессовой аварийной ситуации. Более того, в на-

стоящее время становится все сложнее находить потребителей, для которых допустимо

отключение от ПА. Существующие потребители, заведенные под ОН, зачастую пытаются

лоббировать перевод своего статуса к более ответственным потребителям, чтобы избе-

21

жать отключения в случае возникновения аварийной ситуации. Мировая практика показа-

ла, что в дальнейшем указанные противоречия интересов будут обостряться.

Стоит также сказать несколько слов о существующей методической базе для

проектирования ПА. Как было отмечено, в связи с географической протяженностью

территории, удаленностью производителей и потребителей электрической энергии

основополагающей для ЕЭС России является устойчивость параллельной работы

генераторов. В частности, методические указания [12] определяют устойчивость

энергосистем как «способность сохранять синхронизм между электростанциями, или,

другими словами, возвращаться к установившемуся режиму после различного рода

возмущений», многолетний опыт эксплуатации доказал эффективность данных

методических указаний, тем не менее, по мнению автора, в ближайшем будущем они

могут потребовать некоторой доработки и переосмысления. В частности, можно указать

на следующие аспекты моделирования:

при выполнении расчетов важно учитывать недопустимость перегрузки

генераторов по току статора и ротора, особенно актуально данное требование

при работе в условиях пониженного напряжения электрической сети. Данный

аспект моделирования обсуждается в [7, 8];

при моделировании важно учитывать реальные характеристики нагрузки. В

проектной практике часто приходится сталкиваться с ситуациями задания

нагрузки статическими шунтами, что не всегда допустимо. В свою очередь,

методические указания [12] не предъявляют каких-либо особых требований к

моделям нагрузки при исследовании динамического поведения ЭС. С другой

стороны, учет реальных характеристик нагрузки возможен лишь в случае

выполнения соответствующих экспериментов в ЭС, которые в настоящее время

практически не ведутся.

Заключение. Возможные пути совершенствования принципов ПАУ. Сегодня

существует необходимость разработки новых принципов ПАУ, которые, не противоречи-

ли бы существующей высокоэффективной идеологии и позволяли решать вопросы обес-

печения устойчивой работы ЕЭС России в новых рыночных условиях.

В настоящее время большинство существующих идеологий ПАУ использует два

способа управления – либо управление непосредственно по аварийному возмущению,

либо управление по отклонению параметров режима. Таким образом, противоаварийная

автоматика не предсказывает возможное развитие послеаварийного режима, а действует

лишь по факту возникновения возмущения. По мнению автора, одним из недостатков

существующей идеологии ПАУ является отсутствие процедур предсказания в системах

автоматического ПАУ. Для лучшего

понимания термина «процедура предсказания»

можно привести следующий простой пример. Общеизвестно, что любое заболевание

человека гораздо проще предотвратить, чем лечить. При профилактических

обследованиях в поликлиниках анализируется некоторый набор факторов,

предшествующих заболеванию. Так и система ПАУ должна анализировать ряд факторов,

предшествующих возникновению аварийной ситуации (перегрузка генераторов, снижение

напряжения и т.д.), а не

действовать лишь по факту ее возникновения. При реализации

процедур предсказания время для выработки и реализации УВ может быть увеличено, что,

в том числе, позволит минимизировать или полностью отказаться от УВ в виде ОН.

Для минимизации УВ в виде ОН новые принципы ПАУ должны использовать все

имеющиеся возможности различных локальных устройств

противоаварийной автоматики

– АРВ, РПН, ИРМ и т.д. Очевидно, что в этом случае для эффективной реализации УВ

потребуется координация различных непрерывных и дискретных устройств ПАУ, при

этом необходимо принимать во внимание возможности использования современных

технических средств и информационных технологий. Однако вопросы координации

22

локальных устройств ПАУ не должны рассматриваться лишь в качестве средства

минимизации объема отключаемой нагрузки, ведь именно несогласованные действия

локальных устройств регулирования зачастую являются причиной таких негативных

явлений как лавина напряжения и каскадное отключение линий. В вышеприведенном

примере изменение уставки АРВ генератора Г3 и срабатывание АРКТ можно

рассматривать как несогласованные противоаварийные воздействия, которые приводят к

дельнейшей перегрузке генератора.

В рамках проекта «Интеллектная координация оперативного и противоаварийного

управления энергообъединениями Европейского союза и России» (английская

аббревиатура «ICOEUR») в ИСЭМ СО РАН выполняется работа по созданию

децентрализованной адаптивной автоматики, которая осуществляла бы координацию

работы локальных устройств ПАУ с целью предотвращения лавины напряжения. Данная

автоматика должна «предсказывать» и предотвращать развитие аварийной ситуации.

Список использованных источников

1. Defense plan against extreme contingencies. Task Force C2.02.24, CIGRE, 2006. 210 с.

2. Lachs W.R. Controlling grid integrity after power system emergencies // IEEE Transactions

on Power Systems. 2002. том 17. № 2. С.445-450.

3. Lachs W.R. Voltage instability in interconnected power systems: a simulation approach //

IEEE Transactions on Power Systems. 2002. том 7. № 2. С.753-761.

4. Coordinated voltage control in transmission networks. Task Force C4.602, CIGRE, 2007.

230 с.

5. Горожанкин П.А., Майоров А.В., Макаровский С.Н., Рубцов А.А. Управление напря-

жением и реактивной мощностью в электроэнергетических системах. Европейский

опыт // Электрические станции. 2008. №6. С. 40–47.

6. Герасимов А.С., Есипович А.Х., Кощеев Л.А., Шульгинов Н.Г. Исследование режимов

Московской энергосистемы в процессе развития аварии в мае 2005г. // Электричество.

2008. № 1. С. 2–12.

7. Коган Ф.Л. О причинах развития известной аварии в Московской энергосистеме //

Электричество. 2008. № 5. С. 69–72.

8. Коган Ф.Л., Рубашкин А.С., Пойдо А.И

., Рубашкин В.А., Поляков А.М. Применение

компьютерной модели для анализа аварийных ситуаций в энергосистеме. // Электри-

ческие станции. 2009. № 1. С. 36–44.

9. P. Kundur. Power system stability and control. McGraw Hill.: New York, 1994. 1176 c.

10. Carson W. Taylor. Concepts of undervoltage load shedding for voltage stability // IEEE

Transactions on Power Delivery. 1992. том 7. № 2. С. 480–488.

11. F. Milano. An open source power system analysis toolbox // IEEE Transactions on Power

Systems. 2005. том 20. № 3. С.1199–1206.

12. Методические указания по устойчивости энергосистем. Утверждено приказом Мин-

энерго России №277 от 30.06.2003 г. 14 с.

23

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

А.Б. Осак, Е.Я. Бузина

ИСЭМ СО РАН

Введение и постановка проблемы. Электроэнергетика России в своем развитии

прошла путь от сооружения первых крупных электростанций, объединяющих их и потре-

бителей электроэнергии электрических сетей, до образования Единой энергетической сис-

темы (ЕЭС) России – крупнейшего в мире централизованно управляемого энергообъеди-

нения. По мере расширения масштабов ЕЭС России задачи управления ее режимами ста-

новились все более сложными вследствие большой протяженности электрических сетей,

неравномерного распределения энергоресурсов и производительных сил по территории

страны, сложности структуры генерирующих мощностей и схемы системообразующих

электрических сетей.

Либерализация и реструктуризация электроэнергетики приводят к радикальному

изменению организационной структуры ЕЭС, которая не совпадает с ее технологической

структурой и структурой системы управления режимами ЕЭС

России. Принципиально

новым является характер взаимоотношений между многочисленными субъектами оптово-

го рынка электроэнергии, мощности и системных услуг, который основывается на рыноч-

ных принципах. Все это требует пересмотра организации и методов управления режимами

ЕЭС России на рыночной основе, но без ущерба для обеспечения системной надежности и

живучести энергообъединения. При этом необходимо иметь в виду как современные тео-

ретические разработки в области управления сложными системами, так и новые средства

и информационные технологии управления.

В условиях динамично изменяющегося экономического окружения и многократно-

го увеличения сложности задач управления в электроэнергетике старые методы и средства

их решения становятся все менее эффективными.

Основные факторы, требующие развития систем управления в электроэнергетике:

рыночные отношения в экономике в целом;

рыночные отношения в энергетике и электроэнергетике;

рост электроэнергетической инфраструктуры, включая увеличение установлен-

ных мощностей, увеличение электропотребления и расширение территории по-

крытия ЕЭС России;

увеличение доли малой распределенной генерации, включая генерацию на во-

зобновляемых энергоресурсах;

появление современных электроприемников с новыми статическими и динами-

ческими характеристиками нагрузки;

использование современных дорогостоящих электроприемников, требующих бо-

лее качественной электроэнергии, и, как следствие, постепенное повышение тре-

бований к качеству электроэнергии в нормативно-технической документации РФ;

повышенные требования к надежности и бесперебойности электроснабжения,

вызванные высокой зависимостью систем жизнеобеспечения, безопасности,

экономики и социальной сферы от электроэнергетики.

На этом фоне можно отметить отставание развития систем управления в электро-

энергетике. Здесь можно выделить как несоответствие используемых принципов управле-

ния современным условиям, так и недостаточное использование потенциала современных

24

информационных технологий. Можно добавить, что принципы управления в электроэнер-

гетике, применяемые в экономически развитых странах (Европа, США и др.), также не-

достаточно эффективны. Рассмотрим это подробнее.

В СССР при плановой экономике использовались принципы управления, в которых

важнейшей составляющей являлось совместное планирование объектов электроэнергети-

ки и потребителей электроэнергии. При этом выбиралось оптимальное место размещения

как электростанций, так и самих потребителей, которые, в зависимости от характера и

объемов электропотребления, размещались ближе к тем или иным электростанциям. Это

позволяло заранее определять характер поведения энергосистем и энергообъединений, в

том числе характер поведения потребителей в каждом узле ЕЭС, что позволяло создавать

оптимальную и при этом достаточно простую структуру систем оперативного и автомати-

ческого управления. В частности, именно такое свойство развития электроэнергетики по-

зволяло очень эффективно использовать различные технологии долгосрочного прогнози-

рования как нормальных режимов (например, проведение два раза в год контрольных за-

меров для получения характерных режимов), так и аварийных процессов.

С переходом экономики на рыночную основу, а особенно с реформированием элек-

троэнергетики и переходом на рыночные отношения, существенно изменились условия.

Системы координированного планирования больше не существует, а имеющиеся попытки

централизованного планирования не обязательны для исполнения. Соответственно снизи-

лась эффективность существующих принципов управления, в том числе тех, что были ос-

нованы на долгосрочном планировании и прогнозировании. Имеющиеся рычаги взаимно-

го влияния субъектов электроэнергетики недостаточно эффективны. Фактически единст-

венным механизмом является разрешительно/ограничительный принцип управления мощ-

ностью потребителей, который при этом серьезно сдерживает развитие всей экономики.

Подход к управлению в электроэнергетике, распространенный в развитых странах,

основан на жестких требованиях к качеству электроэнергии в ЭЭС и значительных

штрафных санкциях за нарушение требований. При этом не оценивается целесообразность

соблюдения требований к качеству электроэнергии в конкретном узле ЭЭС, также не

ранжируются допустимые значения показателей качества в зависимости от структуры се-

ти. При этом применяются децентрализованные принципы управления, где практически

независимо решаются задачи управления для каждого района энергообъединения. Ука-

занный подход эффективен

для нормальных режимов и наиболее распространенных ава-

рийных условий. В тоже время при возникновении более тяжелых аварийных событий

применяемые подходы и системы управления оказываются бессильными, а в некоторых

случаях даже способствуют каскадному развитию аварий. Это подтверждается достаточно

большим количеством системных аварий с серьезными последствиями, происходивших в

энергообъединениях Европы и США. Применение

данных принципов управления в Рос-

сии требует огромных вложений в электроэнергетическую инфраструктуру, так как у нас

практически отсутствуют устройства поддержания качества электрической энергии.

С учетом вышесказанного возникает потребность в создании новой системы управ-

ления, которая бы работала на общесистемном уровне и учитывала в алгоритмах управле-

ния новые условия, а также взаимосвязь параметров режимов разных энергообъектов.

Рассмотрим подробнее существующие в российской электроэнергетике информа-

ционные системы и системы управления.

Информационные системы и системы автоматизированного управления. Рас-

смотрим их основные виды, имеющиеся в настоящий момент в электроэнергетике:

телемеханика и системы сбора и передачи информации (ССПИ);

оперативно-информационные комплексы (ОИК, SCADA-системы);

система мониторинга переходных режимов (СМПР, WAMS-системы);