Сборник докладов - Электроэнергетика глазами молодежи 2010

Подождите немного. Документ загружается.

10

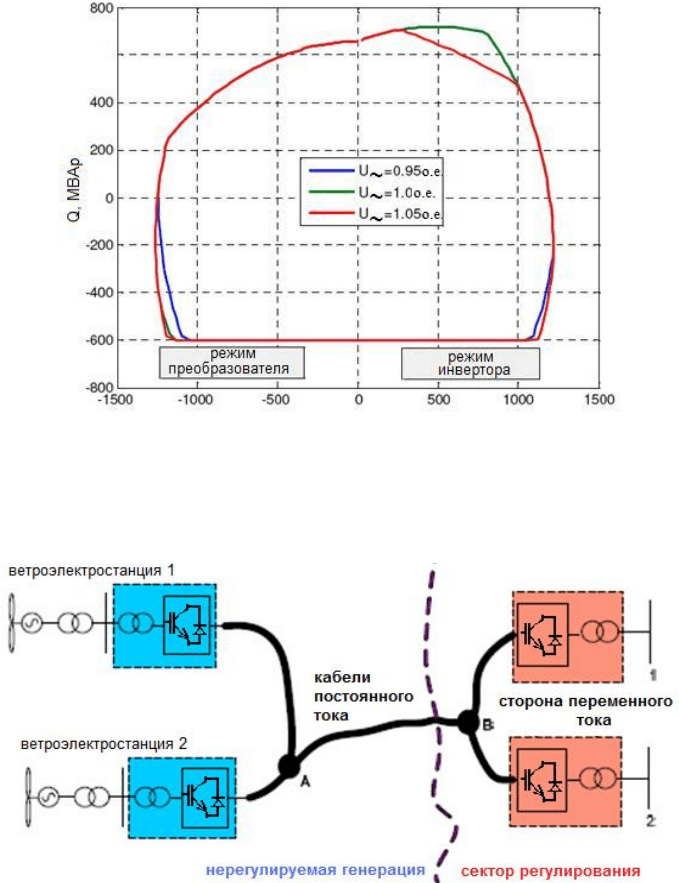

Рисунок 4 – PQ–диаграмма конвертера

В связи с развитием возобновляемых источников энергии конвертеры с источни-

ком напряжения получают новую область применения – сети постоянного тока. Пример

такой сети показан на рисунке 5.

Рисунок 5 – Сеть постоянного тока

Поскольку мощность от ветроэлектростанций всегда передается через конвертеры,

имеет смысл объединять несколько электростанций сетью постоянного тока. Таким обра-

зом, возникает возможность передавать мощность постоянным током туда, где это необ-

ходимо. Также появляется возможность экономить на кабельных линиях и, следовательно,

снижать величину полосы отчуждения.

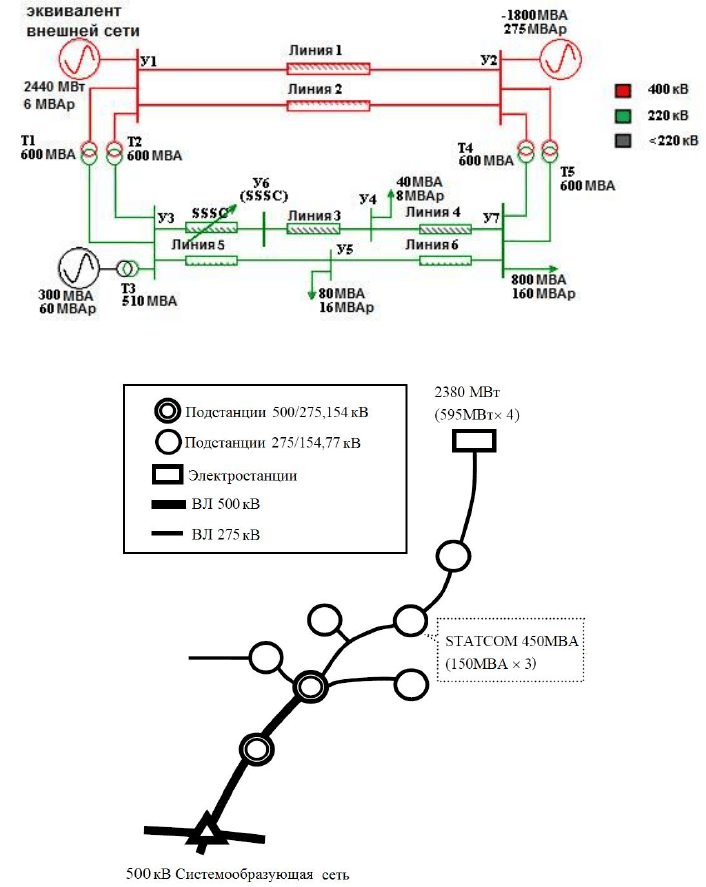

Что касается применения силовой электроники для сетей переменного тока, то об

этом на конференции было сказано не много. Представили два интересных примера вне-

дрения, которые могут дать представление об эффективности применения устройств гиб-

кой передачи переменного тока. На рисунке 6 приведена схема сети и место установки

продольного компенсатора для ограничения перегрузки шунтирующей сети. Интересно в

этом примере то, что, согласно расчетам, для обеспечения допустимой во всех режимах

загрузки (340 МВт) линии 220 кВ во всех режимах достаточно продольного компенсатора

мощностью 47 МВА. Такая установка может стать экономически более выгодной, чем фа-

зоповоротный трансформатор, который должен быть рассчитан на всю пропускную мощ-

ность линии.

Другой пример применения технологии гибких передач переменного тока был

представлен японскими инженерами. На рисунке 7 показана схема сети и место установки

11

статического синхронного компенсатора. На рисунке показана вновь вводимая электро-

станция, линия отходящая от нее, и место установки СТАТКОМа.

Рисунок 6 – Схема сети с продольной компенсацией в шунтирующей сети

Рисунок 7 – Схема сети

Установка компенсатора в этом месте, способствуя увеличению пределов переда-

ваемой мощности по статической и динамической устойчивости, позволяет снизить коли-

чество линий, необходимых для передачи мощности станции в сеть, тем самым снижая

затраты и отчуждаемую под линии территорию. Здесь, как и в предыдущем примере, сле-

дует обратить внимание на соотношение мощностей, при которых можно добиться же-

лаемого эффекта увеличения пропускной способности. При высокой стоимости таких уст-

ройств, как СТАТКОМ, в России в аналогичной ситуации, возможно, было бы экономиче-

ски выгоднее построить дополнительные линии. Однако в странах Европы, а в Японии

тем более, экологическая проблема отчуждаемой земли стоит гораздо острее. Поэтому та-

кие схемы выдачи мощности могут быть выгоднее.

Управление энергосистемой, релейная защита и автоматика. Наиболее акту-

альной темой на секции были различные устройства противоаварийной автоматики, по-

зволяющие при ведении режима соблюдать критерии надежного электроснабжения по-

требителей, не снижая ограничений по пропускной способности сети. В нашей стране по-

добные устройства расположены повсеместно, опыт их эксплуатации весьма впечатляю-

12

щий. Другие же страны только начинают осознавать экономическую эффективность таких

систем. Это связано, прежде всего, с постоянно ужесточающимися экологическими огра-

ничениями.

Что касается алгоритмов, то они в большинстве своем весьма примитивны по срав-

нению с системами противоаварийной автоматики, применяющимися в России. Однако и

в этой области были представлены интересные решения. Для схемы сети, представленной

на рисунке 6, была анонсирована автоматика, которая на основе быстрого циклического

расчета динамических переходов для набора возмущений выдает в результате объемы от-

ключаемой нагрузки или генерации. Эта часть алгоритма работает по принципу «ДО».

Также для каждого возмущения оцениваются и передаются на исполнительные контрол-

леры оцененные угловые характеристики генератора. После фиксации реального возму-

щения по критерию равенства площадок ускорения и торможения делается заключение о

необходимости дополнительных управляющих воздействий. Здесь имеет место контур

управления «ПОСЛЕ».

На секции релейной защиты и автоматики в основном обсуждали протокол IEC

61850. Рассматривался опыт внедрения систем автоматизации и проблемы надежной ар-

хитектуры систем АСУТП на основе этого протокола. В частности, будет ли в перспекти-

ве энергетический объект управляться одним интеллектуальным устройством, что уде-

шевляет систему, однако снижает надежность, или же это будет распределенная система.

Представляется интересным один из способов применения протокола, а именно, баланси-

ровка токов в плечах дифференциальной защиты трансформатора через цифровой канал

передачи данных. Главная задача, которую надо здесь решить, это синхронизация сигна-

лов. При развитии такого подхода появляется возможность применять продольную диф-

ференциальную защиту на линиях. Вообще, этот подход хорошо вписывается в концеп-

цию «умной сети». Датчики стоят там, где необходимо, а мощная телекоммуникационная

система позволяет скоординировано реализовывать сложнейшие алгоритмы управления

для устройств, распределенных по большой территории.

Внимание к проблеме синхронизированных векторных измерений было не велико.

Область применения этих систем осталась прежней:

отображение углов и направлений перетоков мощности, профилей напряжения,

частоты и фазы;

выявление синфазных групп генераторов при качаниях, мониторинг колебатель-

ных мод;

анализ устойчивости нагрузки;

определение параметров ЛЭП;

настройка регуляторов и динамических моделей энергосистем.

В основном информация от этих систем используется для дополнительной визуа-

лизации режима энергосистемы, повышения информативности. Об управлении энергосис-

темой речь практически не велась. Несколько примеров управления с помощью синхрони-

зированных векторных измерений приводилось для отдельных устройств (вставка посто-

янного тока, статический компенсатор реактивной мощности). Однако именно широко-

масштабных систем управления представлено не было.

Другой темой активно обсуждаемой на секции «управление энергосистемой» были

различные средства помощи диспетчеру. Их функции в основном аналогичны отечествен-

ным программам (КОСМОС, Советчик диспетчера и др.). Основной отличительной осо-

бенностью является возможность расчета динамического переходного процесса для моде-

ли энергосистемы, на которую наложен текущий режим.

Заключение. Наиболее актуальной проблемой, волнующей энергетиков по всему

миру, становится так называемая «умная» сеть. Это не удивительно, если учитывать все

13

усложняющуюся структуру энергосистемы. Усложнение схем электроснабжения потреби-

телей, появление малой генерации и накопителей энергии, все большее распространение

возобновляемых источников энергии, величину генерации которых сложно прогнозиро-

вать, стремление к более эффективному использованию пропускной способности сущест-

вующей электрической сети, все это заставляет инженеров и исследователей разрабаты-

вать более сложные интеллектуальные системы мониторинга и управления.

Чем больше степеней свободы в управлении энергосистемой, тем более эффектив-

ной она становится. В частности, возможность создания эластичной кривой спроса на

электроэнергию существенно увеличит эффективность работы рыночных механизмов, но

такая возможность возникает только тогда, когда есть развитые средства мониторинга и

управления энергосистемой. Кроме того, наличие информационной системы, позволяю-

щей гибко менять режимы потребления/генерации/накопления электроэнергии, может

стимулировать приток частных инвестиций в строительство генерирующих мощностей, в

том числе и на возобновляемых источниках энергии.

Очевидно, что более полная информация о режиме энергосистемы и больший ас-

сортимент рычагов управления ею позволяют гораздо эффективнее использовать пропу-

скную способность сети, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей.

Несомненно, развитие систем управления и диагностики в энергетике будет проис-

ходить все более высокими темпами, чтобы удовлетворять жестким требованиям, предъ-

являемым к эффективности работы энергосистем, в свою очередь, подстегивая их.

В заключение хотелось бы отметить еще одну полезную сторону участия в конфе-

ренции. А именно, налаживание коммуникаций с мировым сообществом учащихся, пре-

подавателей, инженеров, ученых, менеджеров энергетики для обмена знаниями и опытом.

В частности, в рамках сессии CIGRE проходила встреча с организаторами сообщества мо-

лодых специалистов CIGRE NGN (Next Generation Network), в ходе которой поступило

предложение создать российский национальный комитет CIGRE NGN. Создание такого

комитета выглядит особенно интересным, учитывая создание Системным Оператором

проекта «КПД – клуб», материалы о котором представлены в другой публикации сборни-

ка конференции.

14

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЭС

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

А.С. Бердин, Н.Г. Шубин

Филиал ОАО «НИИПТ» «СУЭ»

Осуществление оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управ-

ления современной ЕЭС России, поддержание технологий рынка электроэнергии невоз-

можны без использования специализированных программно-технических средств, обес-

печивающих адекватное математическое моделирование электроэнергетических режимов

энергосистем и входящего в них электроэнергетического оборудования. Большинство де-

ловых процессов, реализуемых системным оператором единой энергетической системы

(СО ЕЭС), сетевыми компаниями – федеральной (ФСК), межрегиональными (МРСК), ре-

гиональными генерирующими компаниями и другими участниками рынка электроэнер-

гии, построены на использовании математической модели ЕЭС России и зависят от её ка-

чества и уровня информационной поддержки.

Обеспечение адекватности математической модели ЕЭС России объекту управле-

ния и регулярная актуализация её параметров является в настоящее время самостоятель-

ной сложной задачей.

Современный этап развития ЕЭС России характерен тем, что реальную платформу

для качественного изменения привычных свойств энергосистем, расширения номенклату-

ры параметров управления режимами энергосистем, значительного увеличения объемов

получаемой информации о фактическом состоянии топологии и режимных параметрах

сети, а также отдельных объектов управления подготовили:

количественные изменения, накопленные в результате поступательного роста

размерности энергосистем;

формирующиеся рыночные экономико-правовые отношения между субъектами

электроэнергетики;

появившиеся качественно новые виды интеллектуально управляемого основного

сетевого оборудования, способного активно влиять на режимные параметры

энергосистем;

внедряемые на объектах электроэнергетики быстродействующие средства син-

хронных измерений параметров электрических режимов;

разрабатываемые технологии активного привлечения и участия потребителей в

управлении электрическими режимами энергосистем.

Таким образом, сформировалась ситуация, благоприятная для создания в ближай-

шем будущем качественно новой технологии управления большими энергосистемами.

Для обозначения этого нового формирующегося уровня развития энергосистем,

имеющих в своем составе более совершенные средства измерения

1

, новые активные эле-

менты электрической сети, готовые работать под управлением интеллектуальных автома-

тических и автоматизированных систем, в России вводится и обсуждается новое понятие –

интеллектуальная электроэнергетическая система с активно-адаптивной сетью

(ИЭСААС). За рубежом для обозначения ИЭСААС используется термин Smart Grid.

1

Многофункциональные измерители-преобразователи, комбинированные с системой GPS для получения

меток точного времени, совмещающие функции РАС (регистратор аварийных событий), PMU (измеритель

углов), RTU (устройство телемеханики), устройств РЗ и ПА.

15

Одной из особенностей современного понимания энергосистемы является то, что

потребители всё в большей степени воспринимаются как неотъемлемая часть энергосис-

темы. Электроустановки потребителей, благодаря прогрессу технологий и развитию ры-

ночных механизмов оказания системных услуг, способны принимать всё более активное

участие в процессах управления функционированием энергосистемы.

Безусловно, все активные элементы энергосистемы: генераторы, регулируемые по-

требительские электроустановки, управляемые сетевые элементы – FACTS, СТАТКОМы,

устройства продольной компенсации, управляемые шунтирующие и быстро подключае-

мые токоограничивающие реакторы, прочие устройства, а также системы автоматическо-

го режимного регулирования и противоаварийного управления, должны быть адекватно

представлены в математических моделях ЕЭС России. Причем, как в моделях, используе-

мых при проведении исследований стационарных режимов, так и в моделях, предназна-

ченных для расчетов электромеханических и электромагнитных переходных процессов.

В современных условиях для целей планирования работы и практического опера-

тивно-диспетчерского управления ЕЭС России требуется наращивание размерности рас-

четных математических моделей как минимум до 8000–10000 узлов.

Значительными темпами растут объёмы обменной информации между субъектами

рынка электроэнергии и предприятиями инфраструктуры электроэнергетики. При этом

качество первичных данных всё меньше соответствует требованиям систем управления

ЭЭС и рынка.

Создание математических моделей процессов, происходящих в ЭЭС, удовлетво-

ряющих возрастающим требованиям практики, и их верификация усложняется из-за от-

сутствия экспериментальных исследований. Последние полномасштабные системные ис-

пытания с целью определения свойств и характеристик ЭЭС проводились в 1971 году.

Очевидно, что с тех пор ЕЭС России значительно изменилась. Речь идет не только о том,

что в течение 30–40 лет радикально изменились ландшафты местностей под ЛЭП, что,

безусловно, повлияло на существенное изменение допустимых токов и параметров емко-

стной проводимости этих ЛЭП на землю. Параметры ЛЭП подвержены и более мобиль-

ному изменению, происходящему в результате изменения внешних метеорологических

условий, а также, зависящему от токовой нагрузки на провода. В энергосистемах – на

электростанциях, на сетевых объектах – и у потребителей появилось большое количество

автоматически работающих систем, оказывающих влияние на режимы работы энергосис-

темы. Параметры настроек и характеристики этих автоматических систем не всегда из-

вестны, что вносит свои неопределенности и погрешности при моделировании режимов

энергосистем. Сказанное свидетельствует о том, что в энергосистемах назрела потреб-

ность в серьезном научном исследовании уровня фактического влияния погрешностей в

определении параметров оборудования, статических и динамических характеристик на-

грузок, настроек работы систем автоматического управления на принимаемые оперативно-

диспетчерские решения. Результатом такого исследования может стать постановка задачи

о создании систем автоматического мониторинга и прогноза параметров и характеристик

энергосистем, построенных на использовании информации высокоскоростных синхрон-

ных измерений.

Какой должна быть математическая модель ЭЭС (далее – Модель), отвечающая на

вызовы современности и обеспечивающая успешную работу электроэнергетической сис-

темы в будущем? Какие требования должны быть предъявлены к технологии информаци-

онной поддержки такой Модели?

Сформулируем эти основные требования.

Наличие единой базовой информационной модели. Всё разнообразное семейст-

во математических моделей, необходимых для решения самых разнообразных задач, в том

16

числе требующих совершенно различных схем замещения, таких, например, как исследо-

вание стационарных режимов и расчет ТКЗ для выбора уставок релейной защиты, должно

формироваться из единой универсальной информационной модели энергосистемы.

Адекватность. Технологии поддержки моделей должны обеспечивать два уровня

адекватности.

Первый уровень – адекватность единой информационной модели энергосистеме,

как объекту управления. Обеспечивается непрерывным расчетом и сохранением текущих

параметров электрического режима, характеристик и схемы замещения в распределенной

базе данных. Прямые измерения параметров схемы замещения (ПСЗ) и характеристик

ЭЭС с помощью многофункциональных измерителей-преобразователей позволяют рас-

сматривать значения сопротивлений и проводимостей элементов сети, статические и ди-

намические характеристики нагрузки и пр. в качестве переменных величин.

Второй уровень – адекватность формируемых из единой информационной модели

частных математических моделей требованиям, предъявляемым к решению отдельных

технологических задач.

Универсальность. Единообразие формы и методов определения, формирования и

хранения информации о параметрах электрического режима и основного оборудования,

обеспечиваемое путем принятия единого стандарта.

Адаптивность. Способность актуализации всех параметров математической моде-

ли, в том числе измеряемых и рассчитываемых (например, сетевых ограничений по устой-

чивости), по отношению к фактическому или ожидаемому состоянию объекта управления.

Настраиваемость. Требование, позволяющее пользователю (потребителю) инфор-

мации, работающему на каком-либо диспетчерском центре или объекте электроэнергети-

ки, изменять номенклатуру параметров и характеристики (плотность) потока данных, пе-

редаваемых им с других объектов электроэнергетики по установленным правилам. Мак-

симально полная информация о параметрах измерений, получаемых на объекте, с макси-

мальной плотностью первичных данных, хранится на этих объектах электроэнергетики.

Распределённость. Разнесение функций формирования, подготовки и достовери-

зации (самодиагностика, обеспечение балансов по мощности и энергии на интервалах мо-

делирования) данных о состоянии ЭЭС по ее объектам

и иерархическим уровням управ-

ления. Распределенность позволит перенести основную расчетную нагрузку по определе-

нию параметров электрического режима (ПЭР), ПСЗ и характеристик энергосистемы на

вычислительные ресурсы объектов электроэнергетики (станций, подстанций) и разгрузить

каналы связи при передаче информации на верхний уровень управления. Определение па-

раметров режима и основного оборудования непосредственно на объекте будет выпол-

няться с максимальной плотностью (50 Гц), полной номенклатурой и пофазно.

Непрерывность. Представление информации на интервалах управления (а это не-

стационарные случайные процессы) в виде непрерывных моделей, отражающих реальное

поведение параметра во времени и характеристик случайных отклонений (нерегулярных

составляющих) с обеспечением необходимой информативной ценности.

Гибкость. Способность системы легко расширять и модернизировать

свои функ-

ции, обеспечивая приемлемые стартовые условия для поочередного внедрения компонен-

тов системы на объектах и постоянную адаптацию информационных потоков под новые

условия функционирования ЭЭС.

Масштабируемость – способность системы к наращиванию функционального и

информационного объема в процессе функционирования.

Безусловно, основные требования к формированию модели ЭЭС будут ещё не раз

корректироваться и совершенствоваться в соответствии потребностями оперативно-дис-

17

петчерского и оперативно-технологического управления ЭЭС, а также технологиями со-

провождения рынка электроэнергии. Тем не менее, в настоящее время объективно есть

возможность существенно усовершенствовать подходы к организации информационного

обеспечения задач технологического управления электрическими режимами, противоава-

рийного управления, контроля и поддержания качества электроэнергии и, конечно, рынка

электроэнергии на всех уровнях – от измерения первичных сигналов до многоуровневых

интегрированных информационных систем, как части единого информационного про-

странства.

Приведем основные функциональные направления деятельности, в которых задей-

ствованы математические модели ЭЭС:

1. Управление технологическими режимами работы объектов ЕЭС Рос-

сии в реальном времени.

2. Обеспечение перспективного развития ЕЭС России.

3. Обеспечение единства и эффективной работы технологических меха

-

низмов оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности.

4. Осуществление технического контроллинга состояния оборудования

на объектах.

Решение отдельных частных задач (вынесены в приложение), лежащих в основе

реализации многих конкретных деловых процессов, осуществляемых в рамках перечис-

ленных функциональных направлений, невозможно без использования математических

моделей, необходимых для выполнения:

расчетов стационарных режимов

энергосистемы;

расчетов электромеханических и электромагнитных переходных процессов;

идентификации возмущений и опасных состояний в энергосистеме;

мониторинга поведения параметров оборудования и свойств энергосистемы;

мониторинга эффективности работы систем регулирования на объектах;

определения статических и динамических характеристик;

оперативного прогноза (с упреждением 30–60 минут) значений параметров элек-

трического режима, основного оборудования и статических характеристик с

анализом степени тяжести режима (и формированием мер по предотвращению

выхода режима из области допустимых значений) и ряд других.

Очевидно, что мы не можем рассматривать информационное обслуживание выше-

перечисленных задач как некую автономную систему управления информацией. Она яв-

ляется частью общего информационного пространства, используемого сообществом вла-

дельцев

всех систем управления в электроэнергетике. Члены этого сообщества способны

предоставлять в общее информационное пространство ценные для других данные «о себе»

и в тоже время нуждаются в ценной информации «для себя», поставляемой другими чле-

нами сообщества. Речь идет о потребности в создании среды для эффективного информа-

ционного взаимодействия между субъектами электроэнергетики:

диспетчерскими управ-

лениями, сетевыми предприятиями, генерирующими компаниями, потребителями, рыноч-

ными структурами. Что же это за среда?

Подходы к автоматизации информационного обслуживания варьируются в зависи-

мости от вида информации, ее объемов, дискретности, требований к достоверности и ак-

туальности, а также от степени критичности этой информации для обеспечения безава-

рийной работы энергосистемы.

Средства, вкладываемые в программное и аппаратное обеспечение, телекоммуни-

кации и инженерное обеспечение центров обработки данных, в конечном итоге формиру-

ют себестоимость информации с точки зрения предоставляющего её субъекта.

Полезность информации для её пользователей определяет ценность информации.

18

На современном этапе эти понятия крайне важны. Если есть потребитель (заказчик)

информации, владелец (или производитель) информации и те, кто предоставляет проме-

жуточные услуги, то возникает благоприятная среда для установления рыночных отноше-

ний между ними.

В настоящее время рынок информации в электроэнергетике отсутствует. Задачи

информационного обеспечения решаются субъектами самостоятельно в рамках опреде-

ленных рыночных и правовых отношений. Генерирующие и сетевые компании, например,

должны предоставлять определенный информационный сервис для диспетчерского

управления. Соответственно они несут издержки, отражающие стоимость оборудования и

работ по его монтажу и эксплуатации, а также стоимость телекоммуникаций.

Государственные и рыночные структуры, по сути, выступают в роли заказчика по-

средством введения норм, регламентов, технических условий (например, на присоедине-

ние к ЕЭС). Ведется определенная работа по унификации форматов и протоколов.

Наиболее полно в ЕЭС России, под контролем ОАО «СО ЕЭС», решены вопросы

телемеханики и связи. Остальные области информационного взаимодействия либо уста-

рели, либо носят локальный характер, либо только находятся в состоянии развития. Для

структурированных данных общепринятыми формами представления информации явля-

ются электронные документы на базе XML. Однако регламентов и правил формирования

электронных документов и описания информации (особенно нормативно-справочной) нет.

В каждом отдельном случае инициатором проекта информационного взаимодействия

предлагается индивидуальная схема.

Положение с информационным обслуживанием в электроэнергетике указывает на

потребность в создании инфраструктуры, основной целью которой будет обеспечение ка-

чественной информацией каждого потребителя (необходимой, вовремя, в нужном объеме,

требуемой точности и т.п.).

Для решения этой задачи необходимо либо формирование центров сбора, обработ-

ки и предоставления потребителям информации требуемого качества, либо формирование

распределенной сети, где каждый владелец какой-либо информации на базе общих правил

безопасности, регламентов, протоколов и форматов предоставляет ее другим потребите-

лям. Скорее всего, применяться будут оба подхода. По этому пути пошли в США и стра-

нах Западной Европы.

Оба подхода имеют свои недостатки и преимущества. И оба предполагают форми-

рование рынка информационных услуг: за организацию системы сбора, транспорта, хра-

нения, обработки и предоставления информации кто-то должен платить (хотя, в конечном

итоге, все оплачивает потребитель) и у каждого вида информации должна формироваться

рыночная стоимость.

Резюмируя сказанное и возвращаясь к двум главным вопросам, поднятым в на-

стоящем докладе:

1. Какой должна быть Модель ЭЭС, отвечающая на вызовы современности и

обеспечивающая успешную работу электроэнергетической системы в будущем?

2. Какие требования должны быть предъявлены к технологии информационной

поддержки такой Модели?

ПОЛУЧАЕМ ОТВЕТЫ:

1. Главным направлением развития математического моделирования энергосисте-

мы является повышение уровня адекватности математических моделей объекту

управления – энергосистеме, достигаемое в результате создания единой универ-

сальной информационной модели и роста фактической информационной осве-

домленности о параметрах и характеристиках режимов, оборудования и энерго-

систем.

19

2. В основании создаваемой эффективной технологии, способной обеспечивать

поддержание единой универсальной информационной модели, должны лежать

самые современные технические решения и рыночные механизмы, стимули-

рующие поставщиков и потребителей информации взаимодействовать на осно-

ве заинтересованности и ответственности.

Наличие доступной, качественной и полной технологической и технической ин-

формации об энергосистеме снимет критически важные ограничения, стоящие на пути оп-

тимального развития энергосистем, которое должно предусматривать обоснованную воз-

можность:

повышения инновационного уровня инвестиций участников рынка;

внедрения интеллектуально управляемого активно-адаптивного оборудования

в энергосистемах;

развитие интеллектуальных технологий управления этими энергосистемами, и,

напротив, обесценит бесперспективные направления и негативные эффекты от

непрозрачного развития.

Приложение

Задачи управления электрическими режимами,

использующие математическую модель

1. Расчеты стационарных режимов (установившихся электрических режимов энергосистемы):

1.1. Определение области допустимых электроэнергетических режимов энергосистемы (со-

вокупности граничных условий и технических ограничений).

1.2. Разработка балансов электрической энергии и мощности на неделю, месяц, год и долго-

срочную перспективу с учетом результатов анализа фактических показателей балансов.

1.3. Составление скоординированных месячных и годовых графиков

ремонта ЛЭП, обору-

дования и устройств на основе предложений собственников.

1.4. Рассмотрение диспетчерских заявок на вывод в ремонт ЛЭП, оборудования и устройств

с учетом месячных графиков и реальной схемно-режимной ситуации.

1.5. Подготовка режимных указаний с учетом плановых и неплановых ремонтов ЛЭП, обо-

рудования и устройств, аварийных отключений.

1.6. Разработка

оптимального диспетчерского графика.

1.7. Автоматическое управление электроэнергетическим режимом энергосистемы посредст-

вом ЦС АРЧМ.

1.8. Определение и выдача оптимальных управляющих воздействий (диспетчерских команд

и распоряжений) для изменения электроэнергетического режима энергосистемы на ос-

новании заданного диспетчерского графика, данных контроля электроэнергетического

режима, имеющейся информации о предстоящих плановых и неплановых ремонтах

ЛЭП, оборудования и устройств

, другой информации, влияющей на надежность функ-

ционирования энергосистемы.

1.9. Подготовка обоснований по реконструкции существующих и сооружению новых объ-

ектов электроэнергетики с определением приоритетов в реализации проектов на основе

разработки перспективной математической модели энергосистемы и анализа перспек-

тивных ограничений.

1.10. Реализация технологий расчета переходных процессов.

2. Расчеты переходных процессов:

2.1. Электромеханические

процессы:

2.1.1. Определение области допустимых электроэнергетических режимов энергосис-

темы (совокупности граничных условий и технических ограничений).

2.1.2. Разработка оптимального диспетчерского графика.

2.1.3. Автоматическое управление электроэнергетическим режимом энергосистемы

посредством ЦС АРЧМ.

2.1.4. Определение принципов действия, разработка технических решений, координа-

ция настройки устройств и систем противоаварийной, режимной автоматики.