Сборник докладов - Электроэнергетика глазами молодежи 2010

Подождите немного. Документ загружается.

340

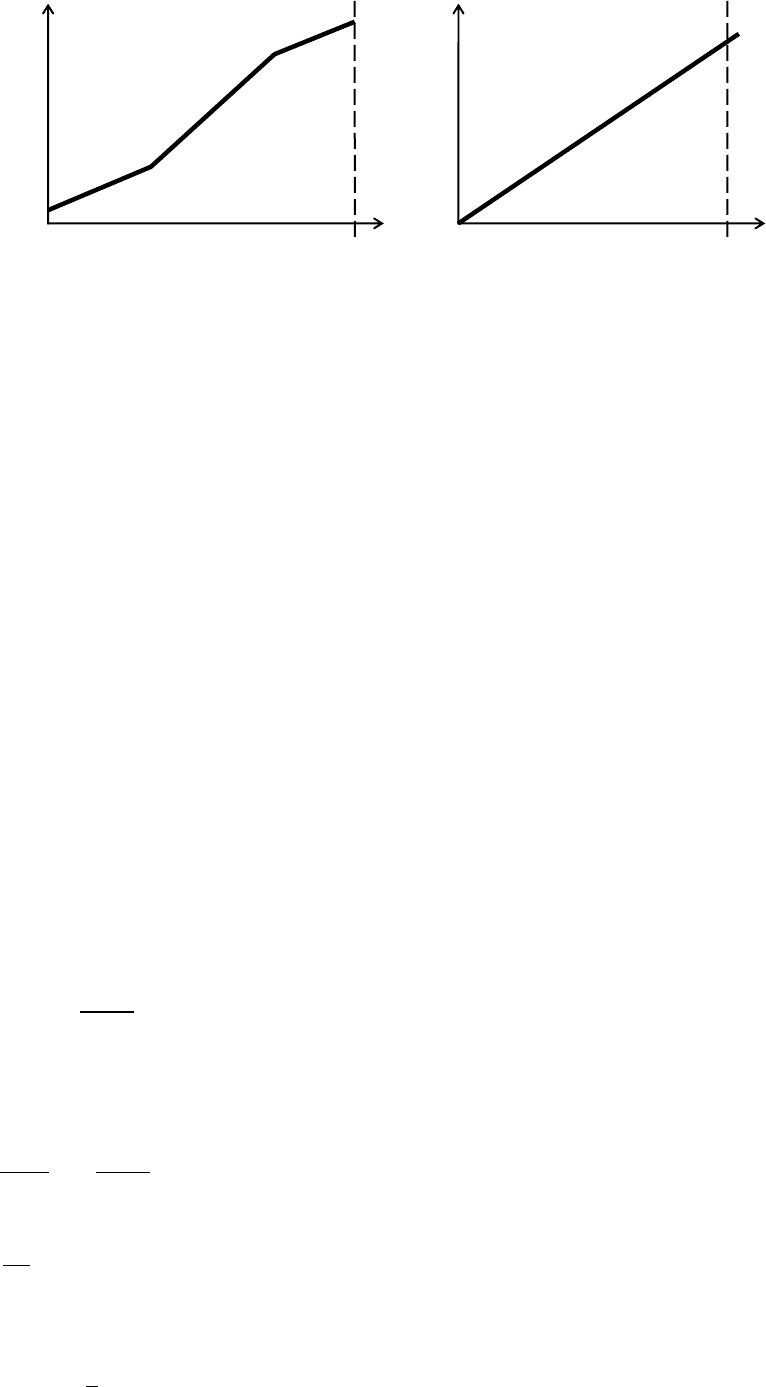

Рисунок 1 – Линейная зависимость удельного ущерба от коэффициента

ограничения нагрузки у потребителей

Минимизация целевой функции – это классическая задача нелинейного програм-

мирования. Здесь стоит напомнить, что удельный ущерб рассматривается как функция от

доли отключения мощности, а сам ущерб есть произведение удельного ущерба на объем

отключаемой мощности, таким образом, минимизируемая функция ущерба становится не-

линейной. Для начала предлагается упростить задачу для вывода общего критерия опти-

мальности отключения, отбросив ограничения по нагрузке. Тогда становится возможным

использование метода Лагранжа для минимизации функции ущерба с учётом ограничения

по полной ликвидации сверхпотока.

∆

, ∆

, …, ∆

У

∆

У

∆

У

∆

, (7)

φ∆

∆

, (8)

У

∆

λ

∆

∆

. (9)

Учитывая выражение (6) функцию Лагранжа можно представить в следующем ви-

де:

∆

max

λ

∆

∆

. (10)

Дифференцируя функцию Лагранжа по всем независимым переменным, включая

множитель Лагранжа,

∆

2

∆

max

λ

0 , (11)

λ

∆

∆

0 , (12)

получим

∆

λ

2

max

, (13)

Реальная зависимость

11

ε ε

У

У

Упрощенный вид

341

(13) → (12):

λ

2

∆

∑

max

, (14)

(14) → (13):

∆

max

∆

∑

max

, (15)

Если учесть, что ущерб от недоотпуска электроэнергии в каждом узле зависит не

только от доли отключения мощности, но и от некоего индивидуального коэффициента

стоимости

, то функция удельного ущерба У

принимает вид

У

∆

max

. (16)

Тогда выражение (15) для расчета доли отключения в каждом узле преобразуется в

∆

max

∆

∑

max

, (17)

Выражение (17) позволяет рассчитать требуемую величину отключения нагрузки

при возникновении такой необходимости. Ранее было отмечено, что при выполнении ми-

нимизации целевой функции ограничение (5) было отброшено. При его нарушении, оче-

видно, придется полностью отключать нагрузку в этом узле, однако вследствие того, что

функция ущерба квадратично зависит от величины отключаемой мощности в узлах, на-

рушение данного ограничения является маловероятным. Обычно при расчете аварийных

режимов нарушается сразу несколько ограничений по ПС. В предложенной методике уст-

раняется один сверхпоток, затем режим пересчитывается, и если есть новые ограничения

по перетокам, снова происходит исключение. Учитывая тот факт, что при исключении од-

ного сверхпотока остальные сверхпотоки (при их наличии) вероятнее всего тоже умень-

шатся или исчезнут, то в целях сокращения итерационных расчетов, следует начинать ис-

ключение с наибольшего сверхпотока.

Список использованных источников

1. Веников В.А. Электрические системы том 1 М.. Высшая школа, 1970 С. 67–71.

2. Шапиро И.М. Рокотян С.С. Справочник по проектированию электроэнергетических

систем. Москва: Энергоатомиздат, 1985.

342

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ

Ю.И. Лютахин, А.Д. Кондусов, В.А. Рыбинский

СамГТУ

Существуют следующие математические модели электромеханических преобразо-

вателей энергии (ЭМПЭ): насыщенных электрических машин [1], насыщенных силовых и

измерительных трансформаторов [2], реакторов. Они основаны непосредственно на расче-

тах их магнитных полей, обеспечивают достаточно высокую для практических целей точ-

ность расчета электромагнитных связей, но их применение ограничивается исследованием

режимов работы отдельных ЭМПЭ. Проблема математического моделирования ЭМПЭ

становится актуальной при исследовании энергоcистем, содержащих большое число

ЭМПЭ, так как в этом случае хранение в памяти ЭВМ информации о распределении маг-

нитного поля всех ЭМПЭ, входящих в энергосистему, в настоящий момент невозможно. В

связи с этим становится актуальной разработка специализированных моделей ЭМПЭ, ко-

торые обеспечивали бы достаточную для практики точность определения электромагнит-

ных связей, но при условии необходимости хранения в памяти ЭВМ только тех величин,

которые характеризуют магнитное состояние ЭМПЭ и непосредственно фигурируют в

уравнениях его электрического состояния, то есть токов и потокосцеплений его контуров.

Такие модели могут быть представлены на базе аппроксимирования электромагнитных

связей ЭМПЭ аналитическими выражениями. Изложим принцип построения математиче-

ской модели насыщенного ЭМПЭ, основанный на использовании многомерной кусочно-

полиномиальной аппроксимации зависимости специальной характеристикой, названной

энергетической магнитной характеристикой (ЭМХ) преобразователя.

В качестве примера рассмотрим принцип построения математической модели на-

сыщенного измерительного трансформатора тока (ТТ) с тремя обмотками и явнополюс-

ной синхронной машины (ЯСМ), основанный на использовании ЭМХ.

Электромагнитные связи насыщенного ТТ в установившихся и переходных режи-

мах работы определяются совокупностью нелинейных функций потокосцеплений ψ

, ψ

,

ψ

токов

,

,

его электрических контуров (обмоток).

ψ

ψ

,

,

; ψ

ψ

,

,

; ψ

ψ

,

,

. (1)

Образуем вектор-строку потокосцеплений

ψ

ψ

, ψ

, ψ

(2)

и вектор столбец токов

т

,

,

т

. (3)

С учетом (2), (3) представим систему (1) векторным уравнением

ψ

ψ

т

. (4)

При отсутствии гистерезиса коэнергия любой системы магнитосвязанных контуров

является функцией состояния, то есть не зависит от пути в пространстве токов, по кото-

рому произошло намагничивание. Следовательно, для ТТ функционал, определяемый

криволинейным интегралом как величина, равная коэнергии магнитного поля трансфор-

матора,

ψ

т

т

т

ψ

ψ

ψ

, (5)

343

является функцией токов

,

,

, то есть не зависит от последовательности интегрирования.

Зависимость

,

,

т

(6)

является ЭМХ ТТ.

Для вычисления функционала при любом заданном векторе

тз

з

,

з

,

з

т

воспользуемся выражением

ψ

, 0, 0

з

ψ

з

,

, 0

з

ψ

з

,

з

,

з

, (7)

соответствующим возрастанию токов контуров от нуля до их конечных значений пооче-

редно в последовательности:

,

,

.

Определим функцию

т

на сетке узлов ЛПτ равномерно распределенной после-

довательности, воспользовавшись для вычислений определенных интегралов (7) форму-

лой Симпсона. Исходной информацией для этого являются значения потокосцеплений ψ

,

ψ

, ψ

в узлах сетки [2].

Мгновенные значения потокосцепления -й обмотки на основе численного расчета

магнитного поля методом конечных элементов определяются из выражения

ψ

ℓ

3

∑∑

∑

∑∑

∑

, (8)

где

– число витков -й обмотки; ℓ – расчетная длина обмотки;

,

– число элемен-

тов конечно-элементной сетки, покрывающей сечение соответственно левой и правой

сторон обмоток;

– площадь элемента ;

– значения векторного магнитного потен-

циала поля в узлах сетки.

Для ЭМХ (6) составим кусочно-полиномиальную аппроксимацию сплайнами

третьей степени. Определим 20-мерный вектор-столбец коэффициентов полинома

т

, … ,

т

(9)

и 20-мерный вектор-строку

,

,

1,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

(10)

С учетом обозначений (9), (10) представим полиномиальную аппроксимацию ЭМХ

в виде

,

,

,

,

т

. (11)

Для определения коэффициентов

, 1, 20

полинома представим совокупность

значений коэнергии в узлах сетки вектором-столбцом

т

, …,

. (12)

Составим для каждого из узлов сетки уравнение вида (11), получим линейную сис-

тему алгебраических уравнений с неизвестными коэффициентами

. С учетом обозначе-

ний (9), (12) эта система примет вид

т

т

, (13)

где – 20-мерная квадратная матрица, j-я строка которой есть координатный вектор (10),

составленный для -го узла сетки.

344

Вектор коэффициентов полинома определяется из уравнения (13) численным спо-

собом с помощью стандартной программы решения линейной системы алгебраических

уравнений. Представим его в виде

т

т

, (14)

где

– матрица, обратная матрице .

Подставив (14) в (11), получим

,

,

,

,

т

. (15)

Формула (15) позволяет найти интерполированное значение функции (6) в произ-

вольной точке пространства токов через задаваемые координаты

,

,

этой точки (оп-

ределяющие вектор

,

,

), координаты двадцати выбранных узлов сетки (опреде-

ляющие матрицу ) и значения коэнергии магнитного поля ТТ в узлах сетки (образующие

вектор

т

).

Первая производная функции (6) по вектору токов образует вектор-строку пото-

косцеплений. Производная вектора-столбца потокосцеплений по вектору-столбцу токов

образует матрицу дифференциальных индуктивностей [3]

ψ

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

. (16)

Из (16) непосредственно следует, что

, , 1, 2, 3, то есть определяемые

на основе ЭМХ взаимные дифференциальные индуктивности равны, независимо от точ-

ности аппроксимации самой ЭМХ. Это равенство отражает необходимое условие единст-

венности любого установившегося режима работы трансформатора, а его невыполнение

является источником неустойчивости расчетного процесса при определении этого режима

итерационными методами.

Уравнения электрического состояния обмоток трансформатора имеют вид

, (17)

где

,

,

,

– соответственно напряжение, ток, активное сопротивление, дифферен-

циальная индуктивность -го контура; –число обмоток.

В соответствии с изложенными теоретическими положениями была составлена

программа определения ЭМХ при интерполяции трехмерными сплайнами третей степени;

определения коэффициентов интерполирующего полинома и вычисления интерполиро-

ванных значений потокосцеплений и индуктивностей при любом векторе

т

; расчета ре-

жимов работы ТТ.

Рассчитаем электромеханический переходный процесс ЯСМ в системе синхронно

вращающихся осей, описываемый системой уравнений

345

ψ

ωψ

sin0;

ψ

ωψ

cos0;

ψ

0;

э

ψ

ψ

;

ω

э

в

0,

(18)

где – момент инерции;

э

,

в

– электромагнитный и приложенный к валу ротора мо-

менты; ω – угловая скорость ротора.

Электромагнитные связи ЯСМ в установившихся и переходных режимах работы

определяются совокупностью нелинейных функций потокосцеплений ψ

, ψ

, ψ

токов

,

,

еe электрических контуров (обмоток).

ψ

ψ

,

,

; ψ

ψ

,

,

; ψ

ψ

,

,

.

При регулировании напряжения

питания обмотки возбуждения в функции угла

выбега ротора и при начальных условиях

,

,

, ω

,

представим систему (18) в

виде

1

⁄

⁄

⁄

ω

⁄

⁄

ωψ

sin

ωψ

cos

э

в

ωω

. (19)

Интегрирование системы (19) любым из известных методов требует на элементар-

ном шаге интегрирования последовательного выполнения следующих операций: вычис-

ления потокосцеплений, индуктивностей и электромагнитного момента по ЭМХ для зна-

чений токов, найденных на предыдущем шаге; формирования системы (19) и ее численно-

го решения относительно производных; вычисления приращений зависимых переменных

на шаге ∆ и новых значений этих переменных в соответствии с принятым методом чис-

ленного интегрирования.

Задача рационального математического моделирования ЭМПЭ энергосистем в об-

щем комплексе проблем анализа переходных процессов и устойчивости энергосистем яв-

ляется актуальной. Предлагается использовать многомерные полиномиальные сплайновые

ЭМХ, построенные на основе численного расчета магнитного поля ЭМПЭ, для определе-

ния ДЭМП, потокосцеплений контуров, электромагнитного момента и составлении урав-

нений состояния.

Список использованных источников

1. Фильц Р.В., Лябук Н.Н. Математическое моделирование явнополюсных синхронных

машин. Львов: Свит, 1991. 176 с.

2. Климов Д.А., Попов Г.В., Тихонов А.И. Методы автоматизированного моделирования

динамических режимов трансформаторов. Иваново: ГОУ ВПО ИГЭУ, 2006. 100 с.

3. Лютахин Ю.И., Сергеева Н.И., Рыбинский В.А., Ванюкова О.И. Математическое моде-

лирование трансформаторов тока и токовых цепей микропроцессорных дифференци-

альных защит // Известия вузов. Электромеханика. 2009. Спецвыпуск. С. 157–159.

347

348

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДОХОДНОСТИ

ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА (RAB)

И.А. Каммер

ТПУ

Согласно ныне действующему Постановлению Правительства РФ №109 от 26.02.2004,

закрепляющему основные принципы ценообразования в отношении электрической энер-

гии в РФ, при регулировании тарифов на электроэнергию используются следующие мето-

ды: 1) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 2) метод экономически обос-

нованной доходности инвестированного капитала; 3) метод индексации тарифов.

В России тарифообразование в электроэнергетике долгое время основывалось ис-

ключительно на методологии экономически обоснованных затрат. При этом регулируе-

мые тарифы рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки, исходя из

формируемого Федеральной службой по тарифам (ФСТ) сводного прогнозного баланса

производства и поставок электрической энергии в рамках Единой энергетической системы

России по субъектам РФ. Планируемые на регулируемый период расходы относятся к

экономически обоснованным в порядке, закрепленном законодательством РФ, иными нор-

мативно-правовыми актами в сфере бухгалтерского учета и вышеуказанным Постановлением.

Более детального рассмотрения требует порядок учета расходов на инвестиции.

Именно он послужил одним из главных маркеров, сигнализирующих о необходимости пе-

рехода на новый метод тарифообразования сетевых организаций.

Расходы на инвестиции при старом методе определяются на основе согласованных

в установленном порядке инвестиционных программ, содержащих перечень объектов,

объем инвестиций, сроки их освоения, источники финансирования капитальных вложе-

ний, а также расчет срока окупаемости капитальных вложений.

При определении источника возмещения инвестиционных затрат сетевых органи-

заций:

1) расходы на строительство и реконструкцию линий электропередачи, подстан-

ций, увеличение сечения проводов и кабелей, увеличение мощности трансформаторов,

расширение распределительных устройств и установку компенсирующих устройств для

обеспечения качества электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства) в це-

лях обеспечения надежности работы электрических станций, присоединяемых энергопри-

нимающих устройств, а также ранее присоединенных потребителей включаются в тариф

на услуги по передаче электрической энергии;

2) расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

(за исключением компенсирующих устройств для обеспечения качества электрической

энергии) в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности энергопринимаю-

щих устройств, присоединенных ранее, а также для присоединения мощности строящихся

(реконструируемых) электрических станций от границ балансовой принадлежности соот-

ветствующих электрических станций до существующих объектов электросетевого

хозяй-

ства включаются в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям по-

требителей и производителей электрической энергии [1].

Вышеперечисленные расходы учитываются при установлении тарифа на услуги по

передаче электрической энергии и платы за технологическое присоединение к электриче-

ским сетям пропорционально размеру планируемой для использования мощности строя-

349

щихся (реконструируемых) объектов электросетевого хозяйства в зависимости от их

предназначения [1].

Упрощенно говоря, тариф на передачу электроэнергии, строится следующим обра-

зом. Распределительная сетевая компания заявляет в установленном порядке планируемые

на регулируемый период, а именно 1 год, расходы (порядка 30–40 статей), в том числе

расходы на ремонт, фонд оплаты труда, налоги и пр. с учетом прогнозируемого уровня

инфляции. Вся необходимая документация поступает в региональные тарифные органы.

После чего ФСТ определяет предельный уровень тарифов по регионам.

Главным критическим пунктом данного метода ценообразования является невоз-

можность долгосрочного планирования и привлечения инвестиций в объеме, необходи-

мом для комплексного обновления и перестройки производственных мощностей. Общий

износ последних на сегодняшний день доходит в некоторых районах до 70 %. Поскольку

источником для оплаты инвестиций в данном случае служат амортизационные отчисления

и прибыль текущего года, возможности привлечения инвестиций в расширение и модер-

низацию инфраструктуры существенно ограничены.

Данную проблему призван решить метод инвестированного капитала RAB (от англ.

Regulatory Asset Base – регулируемая база задействованного капитала), успешно зареко-

мендовавший себя в области тарифного регулирования таких естественных монополий,

как распределительные электрические сети, системы водоснабжения и связи в Великобри-

тании, США в 90-е гг. и впоследствии распространившийся на Западную Европу (здесь в

числе наиболее успешных примеров его применения эксперты называют румынский

опыт). В России новую систему решили использовать в отношении распределительного

сетевого комплекса. Сети как магистральные, ФСК, так и распределительные, МРСК, со-

гласно Федеральному закону №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении

энергетической эффективности» и Распоряжению Правительства РФ №30-р обязаны пе-

рейти на новые принципы долгосрочного регулирования с применением метода RAB не

позднее 1 января 2012 года.

На сегодняшний день в РФ в новой системе тарифообразования работают более 20

распределительных сетевых компаний. По информации уже перешедших на RAB пред-

приятий прирост инвестиций в первом полугодии 2010 года относительно показателей

при работе в системе «затраты +» составляет от 200 до 400 % [2].

Тарифообразование по новой схеме предполагает установление ФСТ России, а

также органами исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тарифов

долгосрочных регулируемых параметров, которые не меняются в течение регулируемого

периода, а именно 3–5 лет, и на основании которых рассчитывается необходимая валовая

выручка (НВВ). К таким параметрам относятся [3]:

1) базовый уровень операционных расходов (ОР). Для первого года долгосрочного

периода регулирования устанавливается регулирующими органами на основе метода

сравнения аналогов, при этом включает в себя затраты на сырье и материалы, на ремонт

основных средств, оплату труда и другие расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу

налога на прибыль организаций;

2) индекс эффективности операционных расходов. Устанавливается с применением

метода сравнения аналогов регулирующими органами в пределах от 1 до 2,5 %; для орга-

низаций, перешедших на RAB в 2008 году, принят за 1 %;

3) размер инвестированного капитала. При первом применении метода RAB уста-

навливается по результатам независимой оценки активов, необходимых для осуществле-

ния деятельности электросетевой компании. При этом определяется полная восстанови-

тельная стоимость основных средств и рыночная стоимость незавершенного строительст-

ва по состоянию на 01.01.2009 г. Здесь главная роль отводится независимым оценщикам.